Это цитата сообщения Mila111111 Оригинальное сообщение

На древних рисунках и гравюрах показывалось две статуи, одна Сфинкс, вторая "Бюст эфиопской женщины которой поклонялись древние египтяне". Сейчас мы имеем одного сфинкса, но вы знаете, что это переделанная статуя той самой "женщины похожей на эфиопку"?

Ниже можно увидеть карту с рисунками пирамид и этих статуй датируемую 1720 годом. На ней много удивительных вещей, например колонна генерирующая какую-то энергию (свет в верхней части), семь пирамид, на юге гигантские водопады и еще кучу пирамид в районе сегодняшнего озера Насер по всей видимости, там сейчас туристы разглядывают знаменитый Абу-Симбел.

И вот сидим все в креслах.

Пристёгнуты. Готовы к старту мы.

И бешено в груди клокочет сердце,

Пульсируя, кровь давит на виски.

И вроде тыщу раз взлетали,

Всё досконально знаем. Все спецы!

Но что нас ждёт – не угадали.

Упали в недра мы Земли!

Припев:

Им невдомёк, что мы ведь не забыли!

А кто забыл, тот вспомнит всё равно!

Всё, для чего сюда мы так спешили!

И планы строили давно!

И вышли наши души с воплощенья.

Попали сразу же в тиски!

Пытали нас, хотели знать все тайны.

Но не на тех, нарвалися враги!

И тайн не выдали, морально не сломались.

И сторговавшись, вновь пришли!

Пускай в других телах, но души те же!

Врагов враги нажили – дураки!

Припев:

Им невдомёк, что мы ведь не забыли!

А кто забыл, тот вспомнит всё равно!

Всё, для чего сюда мы так спешили!

И планы строили давно!

Все кто проснулись – все при деле!

Все помогают Матушке- Земле!

И ищем тех, с кем прилетели,

Напомнить им, о праведной борьбе!

Вставайте братья! Сёстры – просыпайтесь!

Не время быть уж в забытьи!

Нам Звёздный флот с орбиты шлёт посланья,

Десант! Команда! Рядом мы!

Припев:

Им невдомёк, что мы ведь не забыли!

А кто забыл, тот вспомнит всё равно!

Всё, для чего сюда мы так спешили!

И планы строили давно!

И после этого как крылья появились,

И радость, и восторг вдвойне!

Не зря! Не зря мы здесь томились!

Видать пришёл конец всей тьме!

Припев:

Им невдомёк, что мы ведь не забыли!

А кто забыл, тот вспомнит всё равно!

Всё, для чего сюда мы так спешили!

И планы строили давно!

Думайте...

Девять сестёр в чёрных плащах прочь увезут короля

Может быть в грот на островах из дивных глыб хрусталя

"Ария", Кровь королей

[400x400]Вот решил Я продолжить рассказ про магические и мифические реалии цикла "Лесно й техникум". В этой статье речь пойдёт о фее Моргане, персонаже, очень и очень загадочном. Её имя на английском звучит как Morgan le Fay. Да, именно так, а не fairy Morgan, как должно быть по правилам английского языка. Но это лишь одна из множества загадок, связанных с ней.

[400x400]Вот решил Я продолжить рассказ про магические и мифические реалии цикла "Лесно й техникум". В этой статье речь пойдёт о фее Моргане, персонаже, очень и очень загадочном. Её имя на английском звучит как Morgan le Fay. Да, именно так, а не fairy Morgan, как должно быть по правилам английского языка. Но это лишь одна из множества загадок, связанных с ней.

Известна Моргана по британским сказаниям о короле Артуре. Учитывая, что эти легенды основаны на реальных событиях V века, есть основания полагать, что генеалогические и прочие сведения о Моргане отражают реальные исторические события. Конечно, за прошедшие века человеческая фантазия кое-что добавила. Однако для британских кельтов V века, магия была такой же реальностью, как телевизор сегодня. Поэтому деяния Мерлина и Морганы, вероятно, не так уж и приукрашены. Хотя, может быть, они имеют иное объяснение, не связанное с волшебством. А может и не быть...

Что мы знаем о Моргане из мифов?

Моргана – старшая сестра короля Артура, который, строго говоря, был бастардом короля Утера Педрагона. Игрейн, когда её соблазнил Утер, была всё ещё женой герцога Голройса, хотя очень скоро, стараниями Утера, стала вдовой и очень быстро – королевой при Утере. Моргана же была дочерью Голройса, как и её сестра Моргауза, которую, однако, феей не называют, ибо она не обладала магическими способностями. Таким образом, Моргана – единоутробная сестра Артура.

Моргана обучалась у самого Мерлина, стала могущественной волшебницей и искусной целительницей. Она была любимой сестрой Артура, но его чувства не находили ответа. Причины её враждебности к брату описываются по-разному, но суть сводится к следующему: у Морганы был возлюбленный, который погиб (версии разнятся) по вине Артура. Это стало причиной её ненависти и желания мстить.

Сначала Моргана попыталась разоблачить сэра Ланселота Озёрного и королеву Джиневру, жену Артура, которые, как известно, состояли в тайной связи. Поздние легенды утверждают, что их любовь была чисто платонической, но верится с трудом, однако Артур предпочёл игнорировать все намёки и улики. Почему? Остаётся загадкой.

Когда эти интриги, которые должны были вызвать раскол среди рыцарей Круглого стола и сильно ослабить королевство, не сработали, Моргана пошла на крайние меры: она вступила в кровосмесительную связь с Артуром, родила от него Мордреда и воспитала как врага брата. Мордред, подстрекаемый матерью, вступил в союз с саксами (противниками Артура) и попытался захватить трон. В конечном итоге произошла вошедшая в легенды битва, в которой Мордред и Артур убили друг друга.

Однако здесь Моргана проявила себя с неожиданной стороны: она увезла Артура на волшебный остров Авалон, где смерть невозможна. Там он спит, ожидая момента, когда Британия окажется в беде. Тогда он восстанет и восстановит порядок.

Таким образом, Моргана – персонаж крайне противоречивый.

Исторический контекст

V век – время активных походов викингов. В этот период англы и саксы, народы происходящие с территории современной Дании, активно завоёвывали новые земли, включая территорию современной Англии. Местные жители, пикты (кельтский народ, от которого произошли современные валлийцы и шотландцы), сопротивлялись.

Неслучайно в 4-й книге "Техникума" на вопрос Вани о своей национальной принадлежности Моргана отвечает:

– ...название англо-саксов... – задумчиво проговорил Ваня. – Извините, конечно, но к кому вы тогда причисляете себя?

– Я из пиктов, естественно, как и мой братец, который до сих пор ни жив, ни мёртв.

Кстати, согласно археологическим данным, в конце V века был короткий период, когда саксы, до того очень активно заселявшие Британию, конкретно Англию, вдруг начали отступать. Считается, что это результат действий исторического прототипа Артура, сумевшего объединить пиктов. Получается, что в легендах об Артуре довольно много исторической правды.

Почему фея?

Загадки начинаются уже с её имени. По-английски – Morgan le Fay, на французский манер. Но почему фея? Феи (fairy) – это волшебный народец, название которого происходит от персидского "пэри", а оно, в свою очередь, восходит к древнему праиндоевропейскому корню, означающему

Наконец-то!

И, кстати, к вопросу почему меня тут долго не было: писал книгу как заведёный. Стучал по клавишам, как дятел. И, таки, настучал! Очередной том "Техникума".

Герои всё матереют и матереют, погром на секретной базе Общества Девяти Неизвестных они уже устроили, теперь отправились на волшебный остров Авалон, в одноимённый магический университет с важной миссией: познакомиться с британской системой образования и перенять оттуда хорошее. Ну и заодно они обретают новых друзей, знакомятся с новой для них системой магии и устраивают очередную козью морду Обществу Девяти.

Читайте:

2024 год от Р.Х. уходит в небытие... Кажется ещё вчера встречали его с помпой и надеждами, а сегодня спроваживаем, тихонечко приговаривая со вздохом: "Надежда - лживый дар Коварного бога..."

Но вот уже через несколько часов мы с такой же помпой и тоже с надеждами и планами будем встречать новый, 2025 год.

И это правильно, ибо надежда - единственное, что может уберечь нас от отчаяния Гниющего Сада, от попадания в лапы истинного Врага Рода Человеческого, а наши планы - единственный способ взять исполнение мечты и надежды в собственные руки. Ибо, по сути, кроме нас самих мы никому не нужны.

Что же!

С наступающим Новым Годом!

И достанет у каждого из нас сил, чтобы сломить сопротивление этого мира и заставить его нести нам Добро и Пользу!

ЗЫ!

Между прочим, герои "Лесного техникума", которые весь год учились по обмену в британском магическом университете на острове Авалон (и навели там заметный шухер), сейчас тоже готовятся славить Новый Год у родоначальника всех Горынычей. Там, в Рифейских горах, в местах, откуда редко возвращаются, Старый Ящер проводит традиционный новогодний слёт старшей ветви своей родни. О делах своих потолковать, ну и Ваню заодно представить...

Но это будет уже в 5-й книге, которую надеюсь представить в период новогодних каникул.

Ждите и надейтесь!

Это цитата сообщения Светослава_Берегиня Оригинальное сообщение

Эта чудодейственная подкормка для цветов вас удивит, так же, как и меня. Ведь очень хочется, чтобы наши цветы радовали нас буйным ростом и цветением. Для всех растений нужно использоваться хорошую подкормку. Это очень важно в те периоды, когда цветок, например, только был пересажен, болел, или когда он цветет. Одним из лучших вариантов считаются дрожжи. С их помощью цветок быстрее растет и лучше цветет. Не зря же есть выражение "растут как на дрожжах"!

Это цитата сообщения Волшебница_Светлана Оригинальное сообщение

Я с детства эти блинчики обожаю.

Помню, когда-то такие мама делала – получались воздушными, нежными, невероятными просто. Сегодня хочу поделиться классным рецептом с вами.

Это цитата сообщения КРАСОТА_ЗДОРОВЬЯ Оригинальное сообщение

ПОХЛОПЫВАНИЕ.

Упражнение, связанное с похлопыванием всего тела, достаточно просто и легко для выполнения. Это помогает укрепить кости и сухожилия, развить мускулатуру, повысить подвижность суставов, способствует циркуляции крови, усиливает работу внутренних органов и обмен веществ. Здесь ладонями или кулаками прохлопывается всё тело.

После похлопывания остаётся чувство глубокой расслабленности и наполненности энергией, движения становятся проворными и быстрыми, а голова – свежей. Подобного рода упражнения легче приспосабливаемы к обстоятельствам и более мобильны, нежели массаж, выполняемый другим человеком, а потому более экономичны и эффективны.

Обычным инструментом для таких процедур служат руки, но некоторые используют для похлопывания мухобойки из стали или мешочки с песком.

Упражнение состоит из восьми частей.

[400x300]Мавки они коварные! Даже если полюбит тебя мавка, держи ухо востро! Вот взьмёт и уведёт тебя в лес! Как чуть не случилось с героем "Лесного техникума", когда наш Иван-не-царевич пустил стрелу и подобрала её змия подколодная. Ну как есть гадюка! Принёс он, значить, эту гадюку домой и принялся отношения налаживать. И тут уж кто кого: То ли она его в леший приказ посадит, то ли он её к людям выведет.

[400x300]Мавки они коварные! Даже если полюбит тебя мавка, держи ухо востро! Вот взьмёт и уведёт тебя в лес! Как чуть не случилось с героем "Лесного техникума", когда наш Иван-не-царевич пустил стрелу и подобрала её змия подколодная. Ну как есть гадюка! Принёс он, значить, эту гадюку домой и принялся отношения налаживать. И тут уж кто кого: То ли она его в леший приказ посадит, то ли он её к людям выведет.

– Ну ты эта, давай, перекидывайся в человека, что ли. Разговор есть.

Змея посмотрела на него долгим взглядом, сползла на пол, где свернулась в тугую спираль и стала подниматься на хвосте. Поднялась она уже девушкой, не высокой, черноволосой, в теле, но не толстой, подтянутая, видно что налита силой, но ни одна мышца не проступает. Из одежды на ней был только плащ, словно из чёрной змеиной шкуры... Впрочем, почему словно? Это и была её змеиная шкура, которую она сейчас скинула.

– Здравствуй, хозяин! – улыбнулась она очень мило. – Я тебе нравлюсь?

– Очень! – выдохнул восхищённый Ваня.

Мавка подошла к нему, положила руки на плечи, он положил ей руки на бёдра и... вдруг вспомнил слова Ника: "Ты это, смотри, осторожней, эта нечисть хитрая... Так и не заметишь, как сядешь в приказ к лешему...". Наваждение слегка разжало свои когти т Ваня, хоть и через силу, смог осознавать происходящее. А потому попытался сбить настрой своей фамильярши:

– Слушай, а правду говорят, что у вас, мавок, спины нет и все потроха видны?

Мавка аж задохнулась от возмущения и наваждение спало окончательно.

– ХАМ! – рявкнула она, отталкиваясь от него. – Вот! Смотри!

Она окончательно сбросила на пол свою змеиную шкуру, повернулась к нему спиной и сделала плавное, змеиное движение, словно волна прошла по всему её телу, от самой макушки до пяток. Надо признать, что со спины лесная дева была ничуть не менее вожделенна, чем спереди. А ещё такая же волна прошла через эфир к Ване, снова неся с собой наваждение. Но он уже понял, что поддайся сейчас магии мавки и не она, а он стане её фамильяром. Поэтому и сказал сдержанно:

– Ты, конечно, ничего, хорошенькая.

Мавка аж подпрыгнула, поворачиваясь к нему:

– Хорошенькая? Только хорошенькая? Т... ты!... Ты педик, что ли?

– Нет, не педик, – спокойно ответил Ваня. – Но уж больно неохота в леший приказ идти. Лучше ты со мной оставайся.

Она так и стояла перед ним, вся раскрасневшаяся от злобы, уперев руки вбоки, слегка наклонившись вперёд и яростно буравя взглядом. Ваня же успокоился совсем и уже абсолютно ровным голосом задал главный на сегодня вопрос:

– И зачем ты на меня зарок наложила?

– Я?!!! Зарок?!!! Это ты на меня наложил!...

Продолжение этой битвы воли и выяснения отношений: кто на кого чего наложил, читайте в "Лесном техникуме".

[400x222]Продолжаем исследовать потустороннюю фауну "Лесного техникума". Сегодня на очереди домовой.

[400x222]Продолжаем исследовать потустороннюю фауну "Лесного техникума". Сегодня на очереди домовой.

Домовой, по сути - персонифицированная душа дома. Домовых на Руси НИКОГДА не относили к нечистой силе, а само название "домовой" старались произносить как можно реже - может обидеться! Обычно домового называли "сусед" (сосед), иногда даже "хозяин". Домовых уважали, о них заботились ибо когда домовой сыт и ухожен, он и о доме заботится, и хозяину помогает, а жена его - кикмора - пособляет хозяйке. Где подметёт втихую, прядёт по ночам, за детьми приглядит.

Домовой может предупредить о грядущих событиях стуком. Когда в доме что-то стучит, надо спросить: "Сусед, сусед, ты не стучи, лучше скажи - к добру или к худу?" Если стук прекратится - к добру, если же домовой завоет - жди беды.

Если же с домовым нелады, то дому беда. Всё ломается, всё теряется, из рук у хозяина всё валится, печь дымит, в печи еда пригорает. И кикимора тоже своего добавит: пряжу и кудель перепутает, сор рассыплет, посуду побьёт. А уж если совсем их разозлить - могут устроить настоящий полтергейст.

Чтобы жить с домовым в мире за ним надо ухаживать, заботиться. Подкармливать: блюдечко с молоком, плошку с творогом или сладкой кашей ставить туда, где он обитает: под печку или за печку. и, главное, дом держать в чистоте и порядке.

Про то, как выглядит домовой есть разные мнения, но все сходятся в том, что он низенький, взрослому человеку по пояс. А так, кто-то видит его толстеньким, мохнатеньким (см. картину Кустодиева "Купчиха и домовой"), а кто-то видит его в образе маленького мужичка. А кикимору вообще сложно увидеть, стеснительная она.

В "Лесном техникуме"

Домовые у меня делятся на две категори: Тихоны, это тихие, добрые и Буяны - вот те самые полтергейсты. А вот отрывок, где герой общается с домовым на собственной даче. Домовой там проблемный, впрочем, обитатели дачи и сами виноваты:

Ваня встал, взял в руки швабру, перевернул её щёткой вверх и трижды стукнув древком по полу сказал, как научила его Яга, стараясь влить в свои слова силу:

– Тихон! Выходи, разговор есть!

В ответ на это раздалась возня и из-под стоящей у стены импортной чугунной печки вылез... Ваня не сразу и понял, что ЭТО? Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что ЭТО – низенький грязный мужичок с всклокоченной же засаленной бородой, спутанными грязными волосами до пояса и завёрнутый в какие-то немыслимые лохмотья.

– Тихон! Да что ж ты такой вообще? – только и смог вымолвить Ваня.

– А какой я? Если баре меня совсем не холят, не кормят, не поят, даже бани здесь нет! Вот дождик прошёл – помылись мы с кикиморой, мышей да червей жрём, как кошки драные! А ты ещё выговариваешь! Я уж думаю, дом спалить! Всё одно, так живём, что жизнь не мила!

Яга,конечно, предупреждала, чего ждать от такого, почти дикого домового, но Ваня всё равно смотрел на ЭТО потеряв дар речи. Слишком уж он привык к холёным и ухоженным домовым на Кафедре. Наконец шок прошёл и он приступил к общению по существу: Поклонился домовому в пояс, сказал:

– Ну ты, Тихон, прости, что тебя забыли. Буду за тобой следить! Бани у нас нет, но как тебе помыться – придумаю. И прокорм тебе сообразим. А сейчас клянись мне в верности!

– Шалишь, барин! – домовой погрозил ему пальцем. – Ты сначала своё слово исполни, а потом и ряд заключим.

– Я те дам ряд! – рыкнул Ваня. – Тебе со мной ни мир, ни ряд быть не может! Служить будешь!

Тут домовой как-то посерел, присел, ручками засучил, залопотал:

– Буду-буду-буду! Куда ж я денусь...

– Но и я слово сдержу. Следующее воскресенье привезу тебе холстины, чтобы и тебе и кикиморе на обновки. Сегодня в ночь помыться вам организую. Без бани, уж не обессудь, но хоть что-то. И вкусняшки вам будут.

И тут его бабушка, что всё это время сидела на своём стуле скукожившись и поджав ноги, взвизгнула:

– Это что, домовой что ли?

На это Тихон погрозил пальцем:

– А вот этого, старая барыня, не надобно! Не люблю такого. Зови меня сусед, али хозяин...

На это Ваня снова стукнул шваброй по полу, от чего домовой подпрыгнул, чуть не до потолка:

– Я те дам, хозяин! Здесь Йа-а-а хозяин! – произнёс Ваня с

Я вот участвую в... Как бы это правильнее назвать... Флэшмобом, наверное... В общем, называется оно "Субботняя трибуна". Участвую 4-м томом "Лесного техникума". Так вот, к тем, кто его читал - большая просьба! Зайти на моё выступление на "Трибуне" (это здесь>>), поставить под этим выступлением лайк, а если есть что сказать о книге (желательно хорошее) - не стесняйтесь, скажите в комментариях к моему выступлению. Желательно высказаться на 200 букв и более.

Всем заранее спасибо!

[400x400]Как все уже знают, жесть в "Лесном техникуме" начинается с самого начала. Герой ещё даже не знает про Спецкафедру, а его уже и в пирог запекают и радостным известием, как по уху обухом:

[400x400]Как все уже знают, жесть в "Лесном техникуме" начинается с самого начала. Герой ещё даже не знает про Спецкафедру, а его уже и в пирог запекают и радостным известием, как по уху обухом:

Уже через минуту Ваня сидел в избе, возле пышущей жаром печи и попивал чай, а старая карга потчевала его пирогами. Но вот он уже наелся до отвала и баба Яга, а Ваня уже понял, к кому попал, начала расспрос:

– Ну теперь ответствуй, откуда и куда тебя черти несут?.. хотя, вру! Черти не носят, они гоняют. Короче, ты как, дело пытаешь, али от дела лытаешь?

– Ничего я не пытаю, не лытаю! – возмутился Ваня. – Просто шёл домой, с рыбалки возвращался, а попал к вам.

– Стало быть, от дела лытаешь, – выдала вердикт бабка. – А я уж думала, пошёл своей мавке человеческое достоинство выправлять.

– К... какой мавке? – удивился Ваня, но вдруг резко сообразил, о какой конкретно мавке идёт речь. И это, надо сказать, его сильно напрягло.

Яга же с ехидцей в голосе пояснила:

– А той, с который ты обручён.

– А... Э... А... это как? – промямлил Ваня. Вот такой подлянки от судьбы он не ожидал. А вредная бабка всё с той же ехидцей заявила:

– Это ты мне расскажи, как ты так устроился.

Ваня на это взорвался:

– Да я ни сном ни духом! И вообще! Обручение это ведь ритуал какой-то! И без меня нельзя! Не может же быть, чтобы без меня меня женили!

– Вообще-то может, хоть и сильно через зад, – успокоила Яга и тут же потребовала: – Ты эта, лапку свою правую на стол положи... да, вот так. И пальчики вытяни...

Она какое-то время внимательно рассматривала ванину руку, водила над ней своей ладонью и в какой-то момент Ване показалось, что у него на запястье что-то блеснуло, словно переплетение тонких серебряных нитей. Бабка в этот момент удовлетворённо хмыкнула и вынесла вердикт:

– Значит так, касатик, она на тебя зарок положила.

– А это что? Что-то типа приворота?

– Не-е-е! Эта штука хитрее...

Ну а чем таким хитрым Ваню охомутали - читайте в книге.

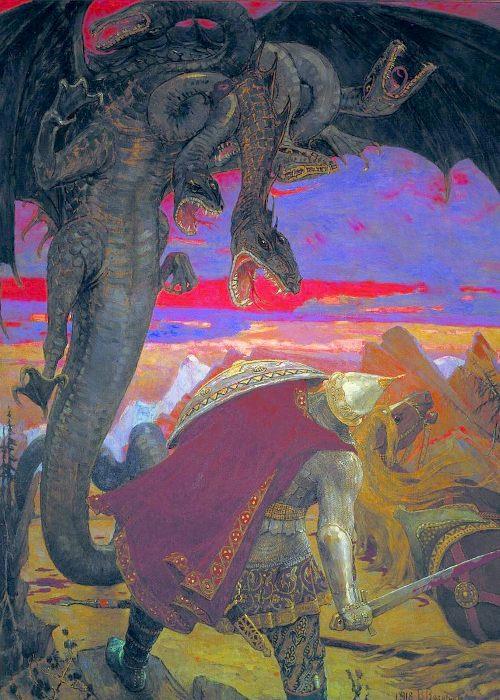

Итак дорогие мои читатели, продолжим исследование фольклорных реалий, на которые я опираюсь при создании цикла "Лесной техникум". И сегодня мы поговорим про одного очень популярного персонажа – про Змея Горыныча.

Итак дорогие мои читатели, продолжим исследование фольклорных реалий, на которые я опираюсь при создании цикла "Лесной техникум". И сегодня мы поговорим про одного очень популярного персонажа – про Змея Горыныча.

И действительно, Змей Горыныч чрезвычайно популярен в... современных интерпретациях русского фольклора и эпоса: в кино, начиная с советской поры, в литературных обработках и интерпретациях сказок, в фэнтези... Но если мы покопаемся в первоисточниках (в оригинальном русском эпосе) то... всяких страшных змиев там, конечно, хватает, вот только Горынычей среди них нет. Ну, почти нет. Змея Горыныча поминают в былине о Добрыне Никитиче и змее Горыныче. Пожалуй и фсё! В остальных былинах это может быть Тугарин Змеевич, просто Змей, в сказках – змей о 6 – 12 головах и многих хвостах, чудо-юдо о 10 головах о 100 хоботах, но вот именно змея с отчеством Горыныч как-то не встречается.

История удивительным образом напоминает Деда Мороза: популярный фольклорный персонаж, который впервые появляется в СССР в 30-е годы, когда советское правительство вернуло празднование новогодних ёлок для детей. Так и с Горынычем: складывается впечатление, что советские режиссёры взяли из сказок образ многоголового змея, как персонификация вражьей силы, и дали ему отчество/фамилию Горыныч. И это мгновенно прижилось, причём настолько, что для массового сознания стало само собой разумеющимся, что раз зловредный огнедышаще-летающий змей – значит обязательно Горыныч. И кажется, что так было всегда...

То-есть, в конечном итоге, получается, что З. Горыныч – эдакий симулякр несуществующего фольклорного персонажа, собравший образы мифических чудовищ, с которыми бьётся герой сказок. И в этом смысле он, конечно же, не совсем симулякр.

Заметим, что тема мифических змеев, чудовищ, с которыми бьются герои мифов, весьма и весьма обширна, поднимает в пластах общественного бессознательного очень древние пласты и взывает к вопросам лютой конспирологии. То-есть всего того, о чём, собственно и идёт речь в "Лесном техникуме". Посему к вопросу о змеях мы ещё вернёмся, а сейчас я немного расскажу

О змеях Горынычах в "Лесном техникуме"

Из всего вышесказанного ясно, что в "Техникуме" змеи Горынычи – чистой воды спекуляция. Хотя нет, не чистой. Как всегда у меня имеются некоторые обоснования.

Горыныч, если следовать правилам русского языка, это вообще-то отчество, что бы там ни навыдумывали филологи. А в русских сказках есть персонаж по имени Горыня.

Персонаж очень древний, в сказках и былинах появляется эпизодически, как правило вместе со своими братьями – Дубыней и Усыней.

Все три брата – богатыри, предположительно из рода асилков – древних хтонических существ, строивших наш мир. Но, завершив строительство, асилки не знали куда девать свою силу, поэтому принялись хулиганить: горами кидаться, леса корчевать, реки поворачивать, за то боги их и перебили. Остались четверо: Святогор, Горыня, Дубыня и Усыня. Все четверо стоят на страже прохода из яви в навь и обратно. Больше всего сведений об асилках сохранилось в белорусском фольклоре да и само слово происходит из белорусского языка.

Интересно, что в сказках Горыня, Дубыня и Усыня почти всегда выступают вместе, так что некоторые исследователи считают их триединой сущностью, что в книге нашло отражение в сцене посвящения, которое проходит главный герой (книга 4-я, "За тридевять земель").

Также в книге асилки – древняя могущественная цивилизация, противостоявшая Древним, основавшим Общество Девяти Неизвестных. Они более дружелюбны людям, чем Древние, но их деятельность всё равно непонятна для людей. Да что там для людей! Даже прямой их наследник, Горыныч, тот самый, который ящур-пращур, оставленный приглядывать за оставшимися на земле и в Рифейских горах артефактами, не может их понять. И наследие их тяжело для человека, не зря Горыныч, он же Кузнец, говорит:

– А ему и надо своего зверя отпустить, а вот кто кого в нём одолеет, зверь человека или человек зверя...

– От тебя, ящерка, зависит, – вклинилась старшая змеева жена, которая назвалась Златой.

– Я не ящерка, – на автомате откликнулась Ильмера. – Я – гадюка.

– Да хоть птичка певчая, – хмыкнула младшая жена, Рогнеда, – важно, что выбирать

Кто читает "Лесной техникум" заметили, что там по ходу всё больше появляются древние цивилизации от которых остались супер-пупер технологии. И уже начинает шевелиться в головах мысль, что вот вся эта ваша магия – на самом деле технологии тех самых цивилизаций...

Кто читает "Лесной техникум" заметили, что там по ходу всё больше появляются древние цивилизации от которых остались супер-пупер технологии. И уже начинает шевелиться в головах мысль, что вот вся эта ваша магия – на самом деле технологии тех самых цивилизаций...

На самом деле – нет. Ибо по моему скромному мнению, между магией и технологией существует одно, принципиально важное различие:

– Технология отделена от оператора. Носителем технологии является некоторое устройство. Оператора можно выгнать из-за пульта, заменить на другого и всё продолжит работать, как работало.

– Магия неразрывно связана с оператором. Убери оператора – прекращается вся магия.

Пример технологии – сотовый телефон. Звонить с него, пользоваться сервисами, на нём установленными, может любой. Некоторая парольная защита – не в счёт. Скажи новому владельцу пароли и девайс не заметит замены оператора.

Пример магии – та же биолокация, например. Ты можешь взять мой маятник, но хрен у тебя с ним что получится! Или получится, но не так, как у меня. Или получится, но не с маятником, а с рамкой. А может...

Из "Техникума":

Летающий корабль – это технология, а родовые дары Горынычей – магия (см. книгу 4).

Короче, даже девайс маготеха (тот же маятник) не добавляет тебе возможностей, если ты не маг.

Пример такого маготеха из известных книг – волшебная палочка Гарри Поттера. Магл может сколько угодно махать волшебной палочкой и кричать "Люмос", но светлее от этого не станет.

Почему мы мечтаем о магии?

Да потому, что чем круче технологии, тем больше зависимость человека от социума. Тебя можно лишить всего... да просто так.

Маг, в противовес пользователю технологий – носитель неотчуждаемой силы, а значит – власти. Ведь винтовка даёт власть, а у мага в руках есть кое-что круче винтовки. ГАИшник на перекрёстке – власть только потому, что таково общественное соглашение. Маг, способный превратить гаишника в лягушку – власть сам по себе.

Именно поэтому офф. власти и церкви всегда враждебны магам. С ними приходится считаться вплоть до того, что маг может сказать царю: "Делать будешь так!" И таки будет, потому что иначе царя (лично, персонально) может просто не стать. Перебить это может только другой маг, более могущественный, но царю от этого не легче, ибо более могущественный маг будет говорить с царём таким же тоном. Про гаишника на перекрёстке и говорить не приходится, таких перешагивают не замечая.

Потому обыватель и мечтает о магии. Слишком много на наши головы сыплется несправедливости, слишком мы зависимы от социума. И даже защитить себя от бандитского нападения мы права не имеем, по крайней мере де-факто. Мечта о магии – мечта о том, чтобы взять свою судьбу в свои руки.

Потому так популярно всё это ваше фэнтези.

Как всегда, год тянулся долго, незаметно, мы уже привыкли к нему и вот, скоро уже по новой привыкать... будем вместо 2024 писать везде 2025...

Да, именно вчера имел место быть важный, но мало заметный праздник:

День рождения Деда Мороза!

Эта важная дата знаменует начало новогодних торжеств. Ну, в смысле, подготовки. А предвкушение праздника, уж позвольте напомнить, важнее самого праздника. Именно оно оставит то послевкусие, которым будем наслаждаться аж до следующего Нового Года.

Как всегда, в честь этого дня Я радую народ расписанием праздничных и просто значимых дней текущего новогоднего цикла. Берите его и ешьте:

Ну и, на всякий случай, напоминаю, что сова Мор и Мороз - от одного корня! Не зря один известный персонаж любит представляться:

- Мор, он же Мороз, он же Дед Мороз!

(если что, подробности тут >>)

Рифейские или Рипейские горы (учёные ещё не до конца разобрались, как оно правильно) – ещё одно легендарное место, куда попадают герои "Лесного техникума" (в 4-й книге). Конкретно в русском фольклоре Рифеи занимают место не то, чтобы значительное. Упоминают их, пожалуй только в связи со Святогором, который нарастил такую силу, что его Мать Сыра Земля держать больше не может и живёт он, потому, в Рифейских горах. Вот горы его, пока, держат.

Рифейские или Рипейские горы (учёные ещё не до конца разобрались, как оно правильно) – ещё одно легендарное место, куда попадают герои "Лесного техникума" (в 4-й книге). Конкретно в русском фольклоре Рифеи занимают место не то, чтобы значительное. Упоминают их, пожалуй только в связи со Святогором, который нарастил такую силу, что его Мать Сыра Земля держать больше не может и живёт он, потому, в Рифейских горах. Вот горы его, пока, держат.

Легенда о Рифеях пошла, как и многое другое, от Греков. Упоминают их многие авторы. Если собрать воедино всё, что сказано про Рифеи, получается следующее:

Это мощная горная страна, расположенная далеко на севере, там стоит дворец бога северного ветра Борея. Протянулись они с востока на запад, с них берут начало все великие реки. За Рифеями лежит благословенная Гиперборея, о которой я уже писал.

Что с именем?

Лингвисты до сих пор так и не могут договориться о происхождении самого названия. Его возводят то к греческому, то к древнейшим диалектам скифского. Но вот в Ригведе есть упоминание горы Рипа, на которой живёт Солнце и которую охраняет Агни.

По всему выходит, что само название очень и очень древнее.

А ещё вспоминается немецкое и голландское "riff" что означает именно подводную гору. Откуда, собственно и современное значение слова "риф".

Где искать?

Что только не ассоциировали с Рифеями. И Урал, и Кавказ и Альпы...

Ну что тут можно сказать?

Рифеи тянутся с востока на запад, так что Урал отпадает сразу.

Кавказ был хорошо известен греками и сами они никогда не смешивали Кавказ и Рифеи.

Альпы и Балканы теоретически подходят, но согласно греческой географии Рифеи лежат севернее Скифии.

Если посмотреть карты, оставленные нам греками, то Рифеи лучше всего ложатся на место современной Валдайской возвышенности. Но, простите, Греция – горная страна и для греков Валдай – почти даже и равнина. Какие там горы?

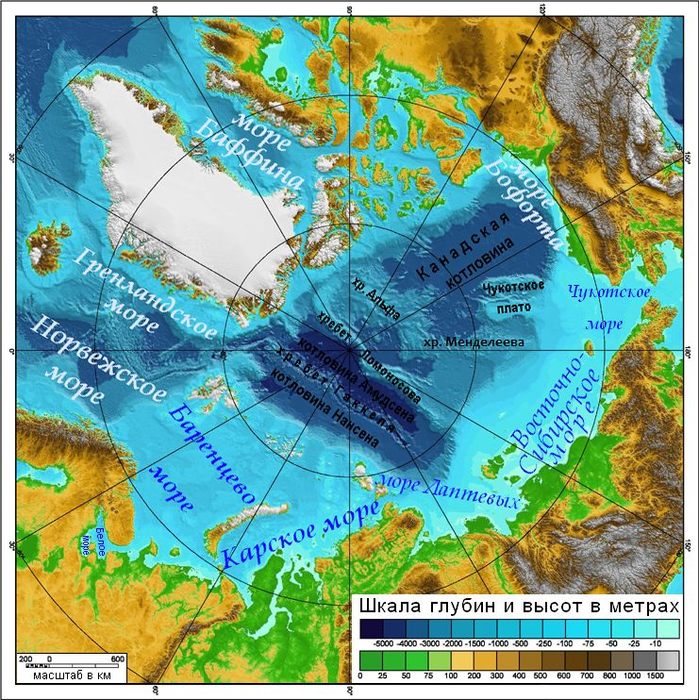

Совершенно безумная теория

Возвращаясь к гипотетической Арктиде: Дело в том, что тектоника литосферных плит сейчас такова, что дно Северного Ледовитого океана постепенно погружается, а значит в прошлом он был мельче и многие подводные горы были вполне себе надводными. Но вот как быстро это происходит? Тут мнения исследователей разнятся.

Кто-то считает, что хребет Ломоносова полностью скрылся под волнами Северного Ледовитого 100 тыс. лет назад, а вот А. Ф. Трёшников (между прочим, настоящий академик) был уверен, что отдельные его вершины в районе полюса выступали над водой ещё 8 тыс. лет назад (6 тыс. лет до Н.Э., времена уже вполне исторические).

Я. Я. Гаккель, хоть и не академик, но человек вполне заслуженный, его именем назван один из горных хребтов на дне Северного Ледовитого, переносил это время на 5000 лет назад (3 тыс. лет до Н.Э., время строительства пирамид в Египте).

Е. Ф. Гурьянова, тоже очень известный специалист по Арктике, заметим, советской, то-есть очень консервативной закалки, вообще считала, что вершины хребта Ломоносова торчали над водой в района полюса ещё 500 лет до Н.Э., во времена классической Греции и греки вполне могли до него добираться

В свете этих гипотез совсем другими красками начинает играть гипотеза об обитаемой Арктиде во времена последнего оледенения, а Рифеи... Рифеи, получается, это хребет Ломоносова, который в те ещё года (а возможно – и во вполне историческое время) торчал над водами Северного океана и (чуть ранее) над мамонтовыми степями Арктиды.

Память об этих временах вполне могла остаться в Ригведе, у греков и в русском фольклоре.

Гиперборея тогда – области, лежащие ЗА хребтом Ломоносова. Это не только и не столько Канада, сколько те места, где сейчас находятся море Боффорта, Канадская котловина и Чукотское плато.

Наконец-то!

Наконец-то!

Вынужден ещё раз просить прощения, что настолько затянул с последними главами и в качестве действенного извинения я объявляю скидки на все книги цикла.

Скидка составляет 25% и действует сегодня, завтра и послезавтра до полуночи. Кто хотел купить книги и сомневался - самое время принять правильное решение.

На всякий случай - вот ссылки на книги цикла:

Лесной техникум – начало истории, первое столкновение с врагами

Лесной техникум 2: Московские каникулы – Когда герои рассказывали своим одноклассникам, как провели каникулы, один из них воскликнул: "Ну вы вообще! Как на войну съездили!"

Лесной техникум и Девять Неизвестных – вот это особенно понравится любителям всяческой конспирологии и историй про шпионов: борьба тайных обществ, шпионаж,: контршпилнаж, подставы, косяки и контркосяки... И под конец одну из невест главного героя похищают (надеюсь, все помнят, что это гаремнк?)

Лесной техникум 4: За тридевять земель – Герой, как в сказке, идёт выручать свою невесту. Получает помощь от друзей, проявляет себя лучшим образом, встречает на пути героев сказок и легенд, узнаёт о себе кое-что совсем неожиданное

[400x278]Продолжим разбор реалий славянской мифологии, попавших в текст "Лесного техникума".

[400x278]Продолжим разбор реалий славянской мифологии, попавших в текст "Лесного техникума".

Кощей Бессмертный является одним из важных персонажей цикла, хотя и не лезет на первый план. И как все, взятые из фольклора персонажи, образ Кощея в книгах цикла – попытка реконструкции языческой подосновы, искажённой христианизированнным восприятием доставшегося нам наследия предков.

Что же мы знаем про Кощея?

В сказках

Кощей почти всегда – отрицательный персонаж. Враг главного героя. Он может быть отцом чудов-юдов, с которыми бьётся Иван Быкович, он заколдовал царевну лягушку и чтобы освободить её от злого колдовства герой вынужден с ним сразиться...

Живёт он в за тридевять земель, в тридесятом царстве, владеет несметными сокровищами, среди которых не только злато и камни самоцветные. Есть и такие, которые ни за какое золото не купить, например, яблочки молодильные.

Но что такое тридесятое царство? Это мир мёртвых и в "Техникуме" это сразу же оговорено:

Кровь Кощей с нехорошей ухмылкой тщательно соскребал в пробирку. Будет нечистому много весёлых минут, а остальным наука: нечего перебегать дорогу богу смерти.

Таким образом, путешествие героя сказки в кощеево царство – это символическое описание обрядов посвящения, в ходе которых посвящаемый символически умирает и возрождается уже в новом качестве.

Имя его

Кощей – загадочный персонаж. Само его имя – загадка. Одни исследователи выводят его из славянского "Кость" – "кощ", что собственно и означает скелет, патологическую худобу, другие вспоминают употребление слова "кощей" в смысле раб в "Слове о полку Игореве". Последние, надо сказать – довольно произвольно, считают прообразом Кощея – царя Кощея! – кого-то из исторических вождей тюркоязычных степных кочевников, совершавших набеги на Русь. Типа как, рабовладельцев тоже называли кощеями.

Но последнее, кстати, не совсем бред, ибо в образе много общего: Кощей – чужой, чуждый царь, нападающий на Русь, владеющий большими богатствами (в азиатских культурах принято выставлять богатство на показ), угоняющий русских людей в рабство, берущий красных девиц в полон. И, как писал в своё время Фрэзер, самый могущественный колдун всегда живёт в соседнем племени, а уж для христианского обывателя любой язычник – могущественный колдун, способный потягаться и с его собственным Богом.

Но как тогда быть с именем (кличкой) Кощей, встречающимся в берестяных грамотах? Бывший раб или просто тощий человек?

Ещё в русском языке есть такое слово "кощунство", что значит оскорбление, осквернение чего-то святого.

Вот и думайте, что значит имя "Кощей"...

А при чём тут Мороз?

В цикле Кощей представляется:

– Кощей бессмертный, он же Мор, он же Мороз, Морозко, даже дед Мороз.

Ну Мор это понятно, хотя, признаюсь несколько натянуто. Впрочем, как и ожидаемо: владыка царства мёртвых, почему бы ему не зваться Мором?

Вообще, "Мор" (строго говоря, сочетание согласных "м-р") – древний арийский корень, означающий смерть. Собственно, он входит в само слово "смерть", название реки Смородины (что лишний раз доказывает: речка эта протекает только в легендах), именах Моргана, Морриган, наша родная Мара и пришедший к нам из французского кошмар, по английски – nightmare.

Отсюда же смерды. Между прочим, у скифов – очень почётная, хотя и смертельно опасная должность. Личная, ближайшая охрана царя. Люди, в чью обязанность входило сопровождать господина и в царстве мёртвых, умереть вместе с царём. Отсюда и "с-мерт", "умирающий вместе". Царя хоронили в кургане, а смердов, которых убивали во время тризны, сажали на мёртвых же (принесённых в жертву) коней и ставили на подпорках вокруг могилы. Довольно быстро эта почётная стража загнивала и начинала распространять запашок-с. Отсюда и "смердеть", "смрад".

Те, кто смотрел "Конан варвар", помнят место битвы Конана с отрядом Тулса Дума – весьма аутентично воссозданная царская могила скифов и стоящие вокруг конные скелеты – те самые смерды.

Кстати, известная из сказок Марья Моревна (дочь Мора, аднака) на

Здравствуйте, товарищи!

Поздравляю всех с очередной годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции!

В этот день я желаю всем, кто меня читает, здоровья, радости, а самое главное - социальной справедливости.

Более ста лет назад была сделана беспрецедентная попытка создать общество социальной справедливости, общество без эксплуатации, общество, где у каждого есть возможность развиваться и достигать высших для себя результатов, общество реально равных возможностей.

Все силы старого мира объединились против нового общества, для борьбы против СССР. Сначала интервенция Антанты и развязанная империалистическими кругами гражданская война, нападение Гитлера, которого спонсировали банкиры США и Британии, Холодная война... В конце концов нашим врагам удалось провести во власть предателей, которые и устроили контрреволюционный переворот 1991 - 1993 годов.

Но память о достижениях СССР живёт, живёт и мечта о социальной справедливости. И однажды мы вернём украденную у нас справедливость. С учётом всех совершённых ошибок.

И во славу праздника объявляю подарок: на книги цикла "СССР-2" , где я попытался показать, каким оно может быть, социалистическое общество будущего, объявляю сталинскую скидку: 30%.

Скидка действует сегодня, завтра и послезавтра до полуночи. Скидка действует на книги:

и

Ещё раз

С Праздником, дорогие товарищи!