Алексей Экарев был инженером путей сообщений, служил инженером Городской управы и Ириновской железной дороги, состоял членом Санкт-Петербургской уездной земской управы.

Алексей Экарев был инженером путей сообщений, служил инженером Городской управы и Ириновской железной дороги, состоял членом Санкт-Петербургской уездной земской управы. Первоначальное здание особняка было построено в 1891-м году архитектором А. С. Лыткиным. Но в 1915-м году Экарев самостоятельно перестроил свой особняк.

Первоначальное здание особняка было построено в 1891-м году архитектором А. С. Лыткиным. Но в 1915-м году Экарев самостоятельно перестроил свой особняк.

Согласно информационной доске на фасаде, тут в настоящее время квартирует ЗАГС Центрального района Санкт-Петербурга.

Согласно информационной доске на фасаде, тут в настоящее время квартирует ЗАГС Центрального района Санкт-Петербурга.

Суворовский проспект, 41

Суворовский проспект, 41

На Египетский мост вернулись сфинксы  В августе прошлого года четыре скульптуры были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую. Причиной этому стали многочисленные акты вандализма: позолота была частично стерта, красочный слой на скульптурах – в царапинах и выбоинах.

В августе прошлого года четыре скульптуры были демонтированы и перевезены в реставрационную мастерскую. Причиной этому стали многочисленные акты вандализма: позолота была частично стерта, красочный слой на скульптурах – в царапинах и выбоинах.

Теперь мифические женщины-кошки вернулись на историческое место, а жители и гости города могут насладиться полноценной композицией Египетского моста и сфотографироваться со сфинксом.

Теперь мифические женщины-кошки вернулись на историческое место, а жители и гости города могут насладиться полноценной композицией Египетского моста и сфотографироваться со сфинксом.

Детский приют трудолюбия В 1895 году в ознаменование рождения старшей дочери Ольги император Николай II повелел учредить в ближайших окрестностях Санкт-Петербурга «убежище для призрения» детей-сирот, и в 1906 году в Российской Империи образовалась уже «сеть» из 36 приютов. Назывались они Ольгинские детские приюты трудолюбия.

В 1895 году в ознаменование рождения старшей дочери Ольги император Николай II повелел учредить в ближайших окрестностях Санкт-Петербурга «убежище для призрения» детей-сирот, и в 1906 году в Российской Империи образовалась уже «сеть» из 36 приютов. Назывались они Ольгинские детские приюты трудолюбия. Дети принимались в приюты без различия вероисповедания, сословия или звания, но способные к работе по состоянию здоровья, как мальчики, так и девочки. Их обучали Закону Божию, грамоте, садово-огородным работам, сапожному, столярному, слесарному ремёслам, плетению, рукоделию.

Дети принимались в приюты без различия вероисповедания, сословия или звания, но способные к работе по состоянию здоровья, как мальчики, так и девочки. Их обучали Закону Божию, грамоте, садово-огородным работам, сапожному, столярному, слесарному ремёслам, плетению, рукоделию. Для размещения приюта Городская дума безвозмездно отвела участок земли. Необходимая сумма на строительство и оборудование была собрана за счет пожертвований. Архитекторами Михаилом Гейслером и Борисом Гуслистым работы по составлению проектной документации и наблюдению за строительством так же велись безвозмездно. Дом в стиле модерн был построен в 1900 году.

Для размещения приюта Городская дума безвозмездно отвела участок земли. Необходимая сумма на строительство и оборудование была собрана за счет пожертвований. Архитекторами Михаилом Гейслером и Борисом Гуслистым работы по составлению проектной документации и наблюдению за строительством так же велись безвозмездно. Дом в стиле модерн был построен в 1900 году. Приют был рассчитан на 25 мальчиков, 15 девочек и 10 малолетних питомцев. В первом этаже были расположены мастерские, прачечная и гладильная. На втором и третьем этажах классы, спальни, комнаты персонала, небольшой лазарет. На примыкающем к зданию земельном участке воспитанники учились садово-огородным премудростям.

Приют был рассчитан на 25 мальчиков, 15 девочек и 10 малолетних питомцев. В первом этаже были расположены мастерские, прачечная и гладильная. На втором и третьем этажах классы, спальни, комнаты персонала, небольшой лазарет. На примыкающем к зданию земельном участке воспитанники учились садово-огородным премудростям. После революции Детский приют трудолюбия Святой Ольги на Васильевском острове, как и все прочие Ольгинские приюты, был закрыт. Но здание всегда использовалось под специфические детские учреждения, только во время войны здесь располагался военный госпиталь.

После революции Детский приют трудолюбия Святой Ольги на Васильевском острове, как и все прочие Ольгинские приюты, был закрыт. Но здание всегда использовалось под специфические детские учреждения, только во время войны здесь располагался военный госпиталь.

Средний проспект Васильевского острова, 80

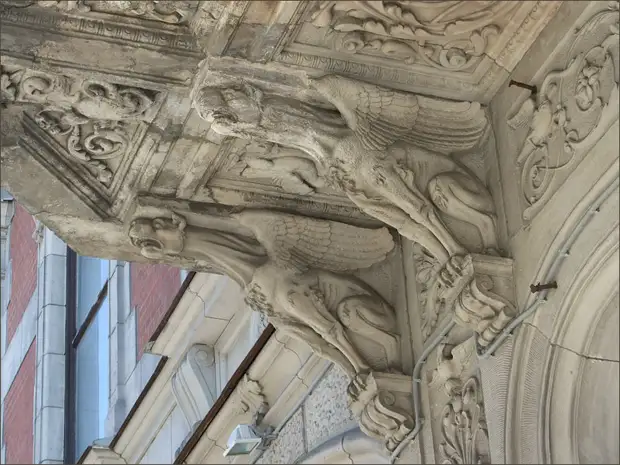

Доходный дом Кейбеля: русская эклектика Стиль русской эклектики сформировался в Петербурге в начале XX века. Своим появлением он обязан вовсе не гениальным архитекторам, а обычным снобам, заводчикам и необразованным аристократам, которые были готовы платить огромные деньги за то, чтобы их дом венчала неоготическая башня, а порог украшала грозная статуя в стиле ампир.

Стиль русской эклектики сформировался в Петербурге в начале XX века. Своим появлением он обязан вовсе не гениальным архитекторам, а обычным снобам, заводчикам и необразованным аристократам, которые были готовы платить огромные деньги за то, чтобы их дом венчала неоготическая башня, а порог украшала грозная статуя в стиле ампир. Одним из таких домов - особняк петербургского ювелира Альберта Юльевича Кейбеля, получившего признание, как основоположник производства серебряных наградных знаков.

Одним из таких домов - особняк петербургского ювелира Альберта Юльевича Кейбеля, получившего признание, как основоположник производства серебряных наградных знаков. Дом был построен в 1901 году, над созданием трудился знаменитый архитектор Густав Густавович Фон Голи. Воплощая в жизнь идеи семьи Кейбеля, он смог добиться такого эффекта, что случайные прохожие, несомненно, не смогут обойти этот дом стороной! Дом притягивает взоры горожан и сейчас.

Дом был построен в 1901 году, над созданием трудился знаменитый архитектор Густав Густавович Фон Голи. Воплощая в жизнь идеи семьи Кейбеля, он смог добиться такого эффекта, что случайные прохожие, несомненно, не смогут обойти этот дом стороной! Дом притягивает взоры горожан и сейчас. ул. Большая Зеленина, 33

ул. Большая Зеленина, 33

Сколько лет самому старому жилому дому в Петербурге? Сегодня, глядя на этот дом, построенный в стиле петровского барокко, даже сложно представить, что ему уже почти 300 лет. А петербургский краевед Алексей Шишкин назвал эту старейшую жилую постройку города «трехсотлетней хрущевкой», поскольку строилась она три века назад тоже по типовому проекту. Другой вопрос, что аналогов этому зданию практически нет: есть построенные заново, есть многократно переделанные, но таких, как дом 12 на 7-й линии Васильевского острова больше нет.

Сегодня, глядя на этот дом, построенный в стиле петровского барокко, даже сложно представить, что ему уже почти 300 лет. А петербургский краевед Алексей Шишкин назвал эту старейшую жилую постройку города «трехсотлетней хрущевкой», поскольку строилась она три века назад тоже по типовому проекту. Другой вопрос, что аналогов этому зданию практически нет: есть построенные заново, есть многократно переделанные, но таких, как дом 12 на 7-й линии Васильевского острова больше нет.

Участок на 7-ой линии начали застраивать типовым проектом Леблона ориентировочно в 1720 году. Правда сам архитектор не дожил до этого времени, скончавшись в 1719 году. Завершать строительство пришлось архитектору Александро-Невской лавры Теодору Швертфегеру. Так, в 1726 году работы по возведению подворья на 7-ой линии были завершены, но монахи как-то не сильно стремились переезжать на остров, предпочитая обустраивать свой быт на континентальной части Петербурга. Да и Петр I к тому время успел умереть, так что насельники будущего монастыря начали сдавать свое «консульство» под гостиницу, в которой останавливались любители ураганных ветров и наводнений.

А уже к 1730-м годам монастырская гостиница превратилась в один из первых в Санкт-Петербурге доходных домов, жильцами которого становились преимущественно сотрудники расположенной по соседству Академии наук. Тут жили ученые, профессора, в общем петербургская научная элита.

В начале XX века (а все это время дом на 7-ой линии Васильевского острова оставался жилым) в здании помимо квартир появились магазины. До 1917 года здесь находилась молочная лавка. После смены власти дом не утратил своего функционального назначения, но, как водится, квартиры в нем превратились в коммуналки.

Известно, что в советское время в этом доме жил выходец из крестьян Ярославской губернии, капитан парохода Дмитрий Соловьев, судьба которого сложилась весьма трагическим образом. В 1937 году его арестовали за «причинение ущерба системе транспорта», приговорили к высшей мере наказания и расстреляли на Левашовском полигоне под Ленинградом (сейчас там находится мемориальное кладбище Левашовская пустошь). Жену расстрелянного капитана выслали в Казахстан, а их троих детей сдали в детский дом...

Уже после Великой Отечественной войны, в 1964 году, здание капитально отремонтировали, и у местных жителей наконец появились ванные комнаты и центральное отопление. А главное - коммунальные квартиры вновь были перепланированы в отдельные.

За всю долголетнюю историю дома на 7-й линии Васильевского острова 12, к сожаленью, сохранились виды только второй половины 20 века. Его облик ветшал, затем обновлялся... ... Сегодня фасад дома отреставрирован и для 300-летнего возраста двухэтажный дом выглядит вполне респектабельно. Сегодня, попав внутрь дома, догадаться о его возрасте почти в 300 лет непросто. Внутри не встретишь ни единого исторического артефакта.

Сегодня, попав внутрь дома, догадаться о его возрасте почти в 300 лет непросто. Внутри не встретишь ни единого исторического артефакта.

Гауптвахта на Сенной площади Здание гауптвахты на Сенной площади в Санкт-Петербурге было построено в 1818—1820 годах по проекту архитектора В. И. Беретти.

Здание гауптвахты на Сенной площади в Санкт-Петербурге было построено в 1818—1820 годах по проекту архитектора В. И. Беретти. Это единственное сохранившееся в России типичное здание для военных нужд того времени. В марте 1874 года здесь содержался Ф. М. Достоевский за нарушение цензуры.

Это единственное сохранившееся в России типичное здание для военных нужд того времени. В марте 1874 года здесь содержался Ф. М. Достоевский за нарушение цензуры.

С 1886 года здание было преобразовано в Городскую санитарно-аналитическую станцию, а до Первой мировой войны в нем размещался парфюмерно-аптекарский магазин.

С 1886 года здание было преобразовано в Городскую санитарно-аналитическую станцию, а до Первой мировой войны в нем размещался парфюмерно-аптекарский магазин. Фото времен Ленинграда

Фото времен Ленинграда

Садовая улица, 37

Толстовский дом

Заказ на постройку этого дома архитектору Лидвалю поступил от генерала-майора графа Михаила Толстого, пятиюродного брата великого писателя Льва Николаевича Толстого. Фёдор Иванович Лидваль на тот момент был известнейшим в Петербурге архитектором, построившим самые знаковые в Северной столице здания в стиле северный модерн.

Заказ на постройку этого дома архитектору Лидвалю поступил от генерала-майора графа Михаила Толстого, пятиюродного брата великого писателя Льва Николаевича Толстого. Фёдор Иванович Лидваль на тот момент был известнейшим в Петербурге архитектором, построившим самые знаковые в Северной столице здания в стиле северный модерн.

Толстовский дом, образец архитектуры Серебряного века, строился в 1910—1912 годы как классический образец Северного модерна — стиля, обладающего чертами архитектуры, принятой в странах Скандинавии.

Толстовский дом, образец архитектуры Серебряного века, строился в 1910—1912 годы как классический образец Северного модерна — стиля, обладающего чертами архитектуры, принятой в странах Скандинавии. Толстовский дом был сосредоточением творческих личностей. В разные эпохи здесь проживали писатели Александр Куприн и Аркадий Аверченко, музыкант Эдуард Хиль, балерина Ирина Колпакова, поэт Евгений Рейн и многие другие представители богемы. В гостях у здешних хозяев можно было встретить Анну Ахматову, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Аркадия Райкина.

Толстовский дом был сосредоточением творческих личностей. В разные эпохи здесь проживали писатели Александр Куприн и Аркадий Аверченко, музыкант Эдуард Хиль, балерина Ирина Колпакова, поэт Евгений Рейн и многие другие представители богемы. В гостях у здешних хозяев можно было встретить Анну Ахматову, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Аркадия Райкина. Дом декорирован в стиле, характерном для Ф.И. Лидваля: «ренессансные» арки-проезды высотой до третьего этажа, на верхних этажах — лоджии. Отличительная особенность — три проходных двора, ведущих с улицы Рубинштейна на набережную Фонтанки. Дворы декорированы так же тщательно, как и фасады.

Дом декорирован в стиле, характерном для Ф.И. Лидваля: «ренессансные» арки-проезды высотой до третьего этажа, на верхних этажах — лоджии. Отличительная особенность — три проходных двора, ведущих с улицы Рубинштейна на набережную Фонтанки. Дворы декорированы так же тщательно, как и фасады. набережная реки Фонтанки, д. 54

набережная реки Фонтанки, д. 54

Особняк Мясникова-Варгуниных Всё началось с отставного поручика Ивана Константиновича Мясникова. Он происходил из семьи ростовских купцов, которые сделали капитал с продажи мяса, винных откупов и золотых приисков. Иван получает огромное наследство после смерти дедушки, которое насчитывает миллионы. Деньги вскружили голову ему и его брату Александру — они сразу же начинают тратить огромные суммы на развлечения, и именно тогда Иван решает купить участок земли. В то время Литейная часть, к которой относился участок, как раз начинала приобретать статус элитного района города. Иван Константинович решает построить себе помпезный дом в барочном стиле.

Всё началось с отставного поручика Ивана Константиновича Мясникова. Он происходил из семьи ростовских купцов, которые сделали капитал с продажи мяса, винных откупов и золотых приисков. Иван получает огромное наследство после смерти дедушки, которое насчитывает миллионы. Деньги вскружили голову ему и его брату Александру — они сразу же начинают тратить огромные суммы на развлечения, и именно тогда Иван решает купить участок земли. В то время Литейная часть, к которой относился участок, как раз начинала приобретать статус элитного района города. Иван Константинович решает построить себе помпезный дом в барочном стиле.

Иван Константинович заказывает проект особняка у талантливого архитектора Александра Петровича Гемилиана. Тот привлекает своего племянника — художника Виктора Александровича Гартмана, который в основном занимается интерьерами, и они вместе приступают к работе. Всего за два года у них получается построить особняк, стройка завершается в 1859 году.

Иван Константинович заказывает проект особняка у талантливого архитектора Александра Петровича Гемилиана. Тот привлекает своего племянника — художника Виктора Александровича Гартмана, который в основном занимается интерьерами, и они вместе приступают к работе. Всего за два года у них получается построить особняк, стройка завершается в 1859 году.

Трагично, но Ивану и его брату Александру не удаётся долго прожить в своём особняке. Совсем скоро они оказываются втянуты в судебное разбирательство, которое затягивается на долгие 14 лет и стоит Ивану Константиновичу жизни, а его брату Александру — блестящей карьеры. Особняк переходит по наследству сыну Ивана — Ивану Ивановичу Мясникову, который в 1885 году продаёт его следующему владельцу Константину Александровичу Варгунину.

Трагично, но Ивану и его брату Александру не удаётся долго прожить в своём особняке. Совсем скоро они оказываются втянуты в судебное разбирательство, которое затягивается на долгие 14 лет и стоит Ивану Константиновичу жизни, а его брату Александру — блестящей карьеры. Особняк переходит по наследству сыну Ивана — Ивану Ивановичу Мясникову, который в 1885 году продаёт его следующему владельцу Константину Александровичу Варгунину. В 1904 году его дочь Ольга вышла замуж за адвоката Николая Карабчевского. И с этого момента вплоть до революции 1917 года особняк славился светскими приемами и благотворительными мероприятиями.

В 1904 году его дочь Ольга вышла замуж за адвоката Николая Карабчевского. И с этого момента вплоть до революции 1917 года особняк славился светскими приемами и благотворительными мероприятиями.

В советское время, после национализации, здание отдают под Николаевскую железнодорожную больницу, которая находится внутри особняка более 40 лет. ГШлавная лестница

ГШлавная лестница

В 1963 году внутри особняка открывают кожно-венерологическую больницу после капитального ремонта. Эта больница также просуществовала более 40 лет и закрылась только в 2006 году.

Сейчас, после проведения грандиозных реставорационных работ, особняк – культурное пространство с концертами и лекциями.

Сейчас, после проведения грандиозных реставорационных работ, особняк – культурное пространство с концертами и лекциями.

Улица Восстания, 45

Дом Дернова в Санкт-Петербурге  Большой пятиэтажный дом с богатыми фасадами и лепными панно в интерьерах — типичный пример доходного дома, отражающий стили поздней эклектики и модерна. Его украшает угловая башня, которая видна из Таврического сада. Благодаря этой башне дом стал памятником истории и культуры. В период с 1905 по 1913 годы здесь проживал поэт-символист Вячеслав Иванов, и его квартира стала центром литературной жизни Петербурга. В его доме проходили знаменитые "среды", на которых собирались видные представители художественной и литературной элиты того времени, включая Александра Блока, Валерия Брюсова, Константина Сомова, Всеволода Мейерхольда, Анну Ахматову и Максима Горького.

Большой пятиэтажный дом с богатыми фасадами и лепными панно в интерьерах — типичный пример доходного дома, отражающий стили поздней эклектики и модерна. Его украшает угловая башня, которая видна из Таврического сада. Благодаря этой башне дом стал памятником истории и культуры. В период с 1905 по 1913 годы здесь проживал поэт-символист Вячеслав Иванов, и его квартира стала центром литературной жизни Петербурга. В его доме проходили знаменитые "среды", на которых собирались видные представители художественной и литературной элиты того времени, включая Александра Блока, Валерия Брюсова, Константина Сомова, Всеволода Мейерхольда, Анну Ахматову и Максима Горького.

Шестиэтажный дом купца Ивана Дернова с круглой башней был характерен для своего времени. Архитектурно он сочетает сдержанную эклектику и элементы модерна, которые проявляются в интерьерах: изразцовых печах и витражах. С 1905 года дом, ставший культурным центром либерального Петербурга, получил неофициальное название «Дом с башней». Угловая квартира №24 на мансардном этаже, где жили поэт Вячеслав Иванов и его жена Лидия Зиновьева-Аннибал, прославилась благодаря их «средам» — творческим встречам, где обсуждались вопросы религии, политики, литературы, романтизма и нового искусства. Среди гостей были Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Николай Гумилев, Михаил Кузьмин, Леонид Андреев, Федор Сологуб и Велимир Хлебников. Анна Ахматова дебютировала здесь как поэтесса, а Александр Блок впервые прочитал свою «Незнакомку».

Шестиэтажный дом купца Ивана Дернова с круглой башней был характерен для своего времени. Архитектурно он сочетает сдержанную эклектику и элементы модерна, которые проявляются в интерьерах: изразцовых печах и витражах. С 1905 года дом, ставший культурным центром либерального Петербурга, получил неофициальное название «Дом с башней». Угловая квартира №24 на мансардном этаже, где жили поэт Вячеслав Иванов и его жена Лидия Зиновьева-Аннибал, прославилась благодаря их «средам» — творческим встречам, где обсуждались вопросы религии, политики, литературы, романтизма и нового искусства. Среди гостей были Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Николай Гумилев, Михаил Кузьмин, Леонид Андреев, Федор Сологуб и Велимир Хлебников. Анна Ахматова дебютировала здесь как поэтесса, а Александр Блок впервые прочитал свою «Незнакомку».

В 1910 году в доме был создан любительский «Башенный театр», где постановками руководили Всеволод Мейерхольд и Сергей Судейкин. В 1918 году по распоряжению Луначарского в нижних этажах дома вновь открыли художественную школу, а до 1961 года здесь находилось Художественное училище им. Серова. Сегодня дом на Таврической, 35 продолжает выполнять жилую функцию.

В 1910 году в доме был создан любительский «Башенный театр», где постановками руководили Всеволод Мейерхольд и Сергей Судейкин. В 1918 году по распоряжению Луначарского в нижних этажах дома вновь открыли художественную школу, а до 1961 года здесь находилось Художественное училище им. Серова. Сегодня дом на Таврической, 35 продолжает выполнять жилую функцию.

Дом Лобанова-Ростовского Дом Лобанова-Ростовского, известный как «Дом со львами», был возведен в 1817–1820 годах по проекту Огюста Монферрана как доходный дом князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского.

Дом Лобанова-Ростовского, известный как «Дом со львами», был возведен в 1817–1820 годах по проекту Огюста Монферрана как доходный дом князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского. С самого начала дом задумывался владельцами как доходный. Однако он не принес Лобановым-Ростовским ожидаемых доходов, и в 1824 году они сдали его Военному министерству. В 1829 году здание перестроили под нужды государственного учреждения по проекту архитектора Э.Х. Анерта.

С самого начала дом задумывался владельцами как доходный. Однако он не принес Лобановым-Ростовским ожидаемых доходов, и в 1824 году они сдали его Военному министерству. В 1829 году здание перестроили под нужды государственного учреждения по проекту архитектора Э.Х. Анерта. В советские годы здание занимала школа, в том числе — знаменитая физико-математическая школа №239, затем – проектный институт.

В советские годы здание занимала школа, в том числе — знаменитая физико-математическая школа №239, затем – проектный институт. Сегодня здесь располагается фешенебельный отель Four Seasons Saint Petersburg. По сути тот же "доходный дом"

Сегодня здесь располагается фешенебельный отель Four Seasons Saint Petersburg. По сути тот же "доходный дом" Адмиралтейский проспект, 12

Адмиралтейский проспект, 12

Особняк Безобразовой В XIX веке на месте нынешнего здания Российского государственного института сценических искусств стоял трехэтажный дом Квашниной-Самариной – жены статского советника. Здесь в 1838 г. часто бывал М. Ю. Лермонтов. В доме снимала квартиру Е. А. Столыпина, вдова двоюродного деда поэта Д. А. Столыпина. Столыпина занимала большую квартиру на 2-м этаже. Вместе с ней поселилась ее сестра Е. А. Верещагине - мать Александры Верещагиной, подруги юности Лермонтова. В доме собиралась вся родня поэта.

В XIX веке на месте нынешнего здания Российского государственного института сценических искусств стоял трехэтажный дом Квашниной-Самариной – жены статского советника. Здесь в 1838 г. часто бывал М. Ю. Лермонтов. В доме снимала квартиру Е. А. Столыпина, вдова двоюродного деда поэта Д. А. Столыпина. Столыпина занимала большую квартиру на 2-м этаже. Вместе с ней поселилась ее сестра Е. А. Верещагине - мать Александры Верещагиной, подруги юности Лермонтова. В доме собиралась вся родня поэта.

Владельцы дома менялись несколько раз. В 1844 г. для владельца гофмейстера Н. Д. Зубова арх. Р. И. Кузьмин построил на участке трехэтажный дом с балконом на 2-м этаже. Затем дом унаследовал его сын Н. Н. Зубов.

В 1873 г. здание купил комерции сов. В. А. Кокорев. Он являлся председателем и членом правления разных банков и акционерных обществ, основал несколько предприятий в СПб, был известен как меценат и коллекционер картин.

В 1874 г. дом и участок купил гвардии поручик граф В. А. Стенбок-Фермор. В 1875 акад. арх. Карл Карлович Вергейм (1840-1912) оформил фасад крупной рустовкой. После смерти владельца дом перешел к его дочери Н. В. Безобразовой, жене полковника В. М. Безобразова.

После смерти владельца дом перешел к его дочери Н. В. Безобразовой, жене полковника В. М. Безобразова.

В 1902 г. началось строительство нового дома вместо существовавшего. Проект с красивым фасадом составил арх. А. И. Владовский. При строительстве произошел обвал бетонных сводов. Комиссия по расследованию обвинила архитектора и отстранила его от работ. Недостроенные части здания снесли. Заканчивали строительство дома (по проекту Владовского) акад. арх. Ю. Ю. Бенуа и гражд. инж. К. И. Стрегулин.

В 1902 г. началось строительство нового дома вместо существовавшего. Проект с красивым фасадом составил арх. А. И. Владовский. При строительстве произошел обвал бетонных сводов. Комиссия по расследованию обвинила архитектора и отстранила его от работ. Недостроенные части здания снесли. Заканчивали строительство дома (по проекту Владовского) акад. арх. Ю. Ю. Бенуа и гражд. инж. К. И. Стрегулин.

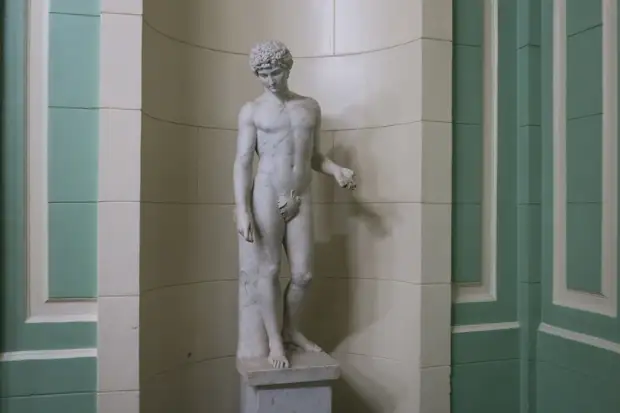

Трехэтажное здание построено на узком, но глубоком участке, отделано мрамором, камнем и лепниной. Фасад пышно декорирован, украшен высоким щипцом в готическом стиле. На эркере над входом изображен фамильный герб, под одним из окон - вензель "Н" и "Б". Мраморная парадная лестница украшена мраморными бюстами и статуями.

Трехэтажное здание построено на узком, но глубоком участке, отделано мрамором, камнем и лепниной. Фасад пышно декорирован, украшен высоким щипцом в готическом стиле. На эркере над входом изображен фамильный герб, под одним из окон - вензель "Н" и "Б". Мраморная парадная лестница украшена мраморными бюстами и статуями.

В сентябре 1914 г. дом был куплен правительством, в нем разместилась канцелярия Совета министров и новое учреждение - Главное управление государственного здравоохранения.

В сентябре 1914 г. дом был куплен правительством, в нем разместилась канцелярия Совета министров и новое учреждение - Главное управление государственного здравоохранения. В 1920-х гг. здесь находился Польский педагогический техникум. Он готовил учителей для польских школ 1-й ступени (начальных). В начале 1930-х техникум перевели на наб. Жореса (Кутузова), 22/2.

В 1920-х гг. здесь находился Польский педагогический техникум. Он готовил учителей для польских школ 1-й ступени (начальных). В начале 1930-х техникум перевели на наб. Жореса (Кутузова), 22/2.

В доме на Моховой разместился Техникум сценического искусства.

В доме на Моховой разместился Техникум сценического искусства.

Моховая улица, 34 https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43785569652/Pr...utm_referrer=mirtesen.ru

Моховая улица, 34 https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43785569652/Pr...utm_referrer=mirtesen.ru