Из более чем 700 человек, находившихся на борту, спасти удалось лишь 80. Среди тех, кто погиб, был великий русский художник-баталист Василий Верещагин.

Но, как ни кощунственно прозвучит, была в тот день потеря еще более страшная. Потеря, практически предрешившая исход русско-японской войны. Вместе с броненосцем погиб командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Степан Осипович Макаров.

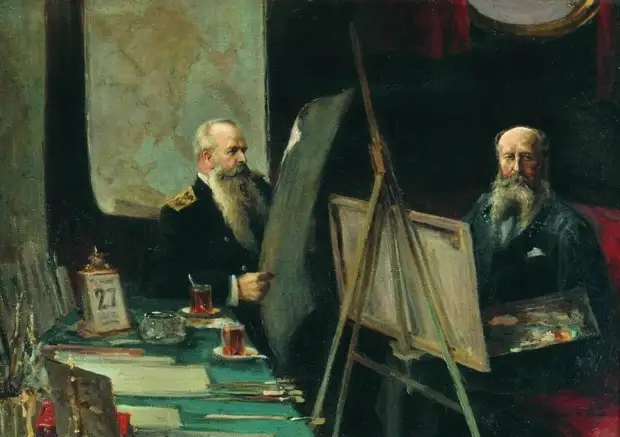

Адмирал с художником Верещагиным. Этюд Евгения Столицы.

Если Александр Пушкин был «солнцем русской поэзии», то Степан Макаров был «солнцем русского флота». Инженер, ученый, полярный исследователь, флотоводец — подсчитать все грани его таланта непросто. Количество совершенных им открытий, сделанных изобретений, поражает воображение.

Жизнь, связанная с морем

Вглядываясь в хаотично разбросанные по берегу деревянные домики молодого Владивостока, юный кадет Макаров и представить себе не мог, что потом, будучи уже офицером, опытным командиром корабля, а затем адмиралом, еще два раза посетит этот, уже отстроенный в камне город. А с Тихим океаном будут связаны лучшие годы его карьеры флотоводца и ученого.

Кадет Макаров не был потомственным дворянином, но был потомственным моряком. Его отец Осип Федорович начинал службу матросом в 1831 году на Балтике.

Степан Макаров в 1865 году. Военная энциклопедия Сытина (Санкт-Петербург, 1911-1915)

Здесь, в Николаеве, 8 января 1849 года родился будущий адмирал Степан Осипович Макаров.

Его отец служил на Николаевских верфях и после успешной сдачи экзаменов стал прапорщиком (тогда – офицерское звание) арестантских рот. Последние занимались отнюдь не охраной заключенных, а судоремонтом. На Черноморском флоте в то время было тринадцать таких рот.

После Крымской войны 1853-1856 годов России было запрещено иметь флот на Черном море, и Осипа Макарова перевели служить на Дальний Восток. Так, он с семьей оказался в Николаевске-на-Амуре. В городе только открыли морское училище, а офицерский чин отца позволил будущему флотоводцу Степану Макарову после сдачи экзаменов стать кадетом.

Огромным подспорьем оказывается обстоятельство, подчеркнутое еще полвека назад С.Н. Семановым:

"Макаров оставил после себя гигантское эпистолярное наследство".

И, в частности, дневник, который вел еще подростком в Николаевске-на-Амуре, в Морском училище Приморской области Восточной Сибири (в обиходе именовавшемся Николаевским Морским). Дневник пишется для себя, лукавить и красоваться тут не перед кем - и потому многое объясняет нам сам подросток Степан.

Мыслями о чем заполнен дневник 15- 16-летнего кадета Макарова? О пресловутых кадетских шалостях, об отношениях с однокашниками, о развлечениях, о кормежке?

Нет, на первом плане в дневнике - учеба.

Дело в том, что Степан хочет стать не офицером корпуса флотских штурманов - коих готовило Николаевское Морское училище, - а офицером флота. То есть не узким специалистом, отвечающим лишь за прокладку курса и определение места судна, а судоводителем. А для этого нужно сдать экзамен за курс Морского кадетского корпуса; вот на это и нацелен Макаров... (Что в конце концов ему и удается. После плаваний в Тихом океане на корветах "Варяг" и "Аскольд" отзывы начальников о знании кадетом Макаровым морского дела таковы, что в июле 1867 года - по достижении положенных 18 лет от роду - его, не в пример прочим, производят не в кондукторы корпуса флотских штурманов, а в гардемарины флота. И те и другие были кандидатами в офицеры, и в мае 1869-го гардемарин Макаров становится, по экзамену, мичманом. То есть офицером флота!)

Макаров хотел им быть потому, что всей душой любил морское дело.

Свадьбу надо отложить: в ноябре мне предстоит в Петербурге много работы, а если я перед тем женюсь, то со мной "никто о деле говорить не станет. Будут только приятно улыбаться и думать в душе, что "весьма натурально, у него на уме молодая жена, а не миноносные лодки" (из письма капитана 2 ранга Макарова своей будущей жене Капитолине Якимовской от 18 августа 1878 года).

На отдыхе с семьей.

«Витязь» – крейсер корветского ранга

В сентябре 1885 года капитан 2-го ранга Степан Осипович Макаров, уже опытный моряк, прошедший Русско-турецкую войну, назначается командиром пароходокорвета «Витязь», только что построенного на верфях общества Франко-русских заводов в Санкт-Петербурге.

Пароходофрегат «Витязь»

Этот корабль был одним из последних творений так называемого «переходного периода» второй половины XIX века. «Витязь» был совершенным парусником с самой лучшей и мощной паровой машиной того времени. Его корпус был полностью построен из судостроительной стали и имел бронированную палубу. После спуска на воду Макаров принял активное участие в его достройке – его предложения позволили значительно усовершенствовать корабль.

Тогда же Степан Осипович спроектировал для своего корабля паровой катер с необычными обводами, получивший название «Меч». Он был построен в Кронштадте и давал более 17 узлов хода.

В августе 1886 года командир пароходокорвета «Витязь» Макаров получил срочный приказ готовить свой корабль к переходу на Тихий океан. По легенде, плавание корвета планировалось для усовершенствования морской подготовки экипажа. На самом же деле, срочность выхода корвета объяснялась очередным обострением отношений между Россией и Великобританией, которые в то время балансировали на грани войны.

Российский флот Тихого океана прежде всего предназначался для угрозы британской торговле. Главной его ударной силой в то время были парусно-винтовые корабли.

Маршрут движения корабля составили таким образом, чтобы он не попадался на глаза британцам. Корвет должен был посетить Киль, Гетеборг, Портсмут, Брест, Лиссабон, остров Мадейера, острова Зеленого мыса, Рио-де-Жанейро, Вальпараисо, зайти в Йокогаму (в то время одна из баз русского флота) и присоединиться к Тихоокеанской эскадре вице-адмирала Владимира Петровича Шмидта.

Деятельный Макаров, всегда предававший большое значение океанологическим и гидрографическим исследованиям, решил воспользоваться случаем, и провести научные работы на всем пути следования корвета. Для этого он закупил на свои средства оборудование, приборы, литературу и инструменты.

Практически весь экипаж – офицеры и матросы так заразились планами командира, что горели желанием поскорей принять участие в этой работе. Она началась в последний день лета – 31 августа 1886 года, когда Кронштадт скрылся за горизонтом.

«Изучение окружающей моряка стихии не только не вредит военному назначению судов, но, напротив, пробуждая мысль, отрывает людей от рутины судовой жизни», – так писал Степан Осипович Макаров о морских исследованиях.

Путешествие вошло в историю мореплавания. Корабль прошел три океана, посетил ряд портов Европы и Америки и не потерпел ни одной аварии.

Научная работа

В Йокогаму «Витязь» пришел в марте 1887 года, через семь месяцев путешествия, и влился в Тихоокеанскую эскадру. Военно-морские силы на Тихом океане были тогда довольно скромными – крейсер, пароходофрегат, клипер, канонерские лодки.

7 июня 1887 года пароходокорвет «Витязь» вошел в Золотой Рог. По берегам этой живописной бухты раскинулся Владивосток. Это был уже другой город, чем тогда – 23 года назад – каменные здания, мощеные улицы с гуляющей публикой и суда у причалов. И с мостика корвета на город смотрел уже не юный кадет Макаров, а опытный морской волк. Семен Осипович был рад встрече с Владивостоком, он говорил, что этот город всегда был в его душе.

И здесь он не оставил научную работу.

Степан Осипович публикует в «Морском сборнике» свою первую научную статью — «Инструмент Аткинса для определения девиации в море».

Степан Макаров в 1879 году. Военная энциклопедия Сытина (Санкт-Петербург, 1911-1915)

В 1869 году Степан Макаров служил на броненосной лодке «Русалка». Во время похода лодка задела подводный камень, получила пробоину в носовом отделении. Чтобы избежать полного затопления, «Русалку» пришлось сажать на мель и ремонтировать при помощи водолазов.

С этого случая началась работа над теорией непотопляемости, прославившей Макарова. В марте — июне 1870 года опубликовал в «Морском сборнике» статью «Броненосная лодка «Русалка». Разобрав аварию, офицер показал, что она является следствием системных недостатков в подготовке кораблей и экипажей.

«Корабль может и должен быть обеспечен от потопления», — заявил Макаров и предложил свои меры по обеспечению живучести судов. В частности, он выдвинул идею об использовании для заделывания пробоин шинкованного мата, впоследствии известного как «пластырь Макарова».

Кроме того, Макаров создал оригинальную водоотливную систему, а также высказал идею о разделении корабля на водонепроницаемые отсеки.

Макаровские новинки оказались настолько удачными, что в 1873 году он представлял их на Всемирной выставке в Вене.

Над теорией непотопляемости Степан Макаров будет работать всю жизнь, считая, что она должна быть отдельной морской научной дисциплиной.

Картина В. Бобрикова. "Изобретатель радио А.С. Попов демонстрирует адмиралу С.О. Макарову модель первого радиоприемника"

Конец «Интибаха»: как русские первыми освоили торпедную атаку

Во время подготовки к очередной войне с Турцией русскому флоту катастрофически не хватало кораблей. Дефицит компенсировали арендой и закупкой торговых пароходов, которые переоборудовали для военных нужд.

Один из таких пароходов, «Великий князь Константин», поступил под командование лейтенанта Макарова. Командование дало новатору разрешение оборудовать корабль в соответствии со своими идеями.

Поставить мощные пушки не позволяла конструкция парохода. И тогда командир решил сделать основную ставку на небольшие минные катера, для которых пароход являлся базой. Их главным орудием были шестовые мины, а также только появившиеся самодвижущиеся мины, теперь известные как торпеды.

Лейтенант Макаров сам дорабатывал минные заряды, совершенствуя их конструкцию.

Русские торпедные катера в Порт-Артуре

В течение 1877 года «Великий князь Константин» буквально терроризировал турецкий флот, совершая ночные атаки. Он отлично справлялся и с шестовыми минами, но осенью сумел добиться выделения для своих нужд торпед. Командование ворчало — уж слишком дорогое оружие.

Но в ночь на 14 января 1878 года на батумском рейде команда «Великого князя Константина» самодвижущейся миной уничтожила турецкий сторожевой пароход «Интибах». Операция Макарова стала первой успешной торпедной атакой в мировой истории.

Ученый в погонах

Русско-турецкую войну Степан Макаров закончил в звании капитана 2-го ранга, с орденами Святого Владимира 4-й степени и Святого Георгия 4-й степени, а также с золотой саблей с надписью «За храбрость».

За ним закрепилась репутация одного из самых перспективных командиров русского флота.

Во время Ахал-текинской экспедиции 1880–1881 годов Макаров занимался организацией снабжения армии водным путём из Астрахани в Красноводск через Каспийское море. Оценку деятельности Макарова можно дать по такому факту: командовавший операцией генерал Скобелев обменялся с ним георгиевскими крестами, что было высшим неофициальным знаком уважения среди георгиевских кавалеров.

В конце 1881 года Макарова отправили с дипломатической миссией в Константинополь. Свободного времени у него было много, и его офицер употребил на изучение течений в проливе Босфор. Этот труд, в котором Макаров доказал существование двух уровней с течениями, направленными в противоположные стороны, был удостоен премии Академии Наук.

В 1886 году Степан Макаров был назначен командиром корвета «Витязь», на котором совершил кругосветное плавание. Кругосветка продолжалась почти три года, и за ее время экипаж обширные научные исследования, собранные затем в двухтомном труде «Витязь» и «Тихий океан». Научные труды Макарова будут отмечены медалями Русского географического общества.

«Макаровские колпачки»

В 1890 году Степан Макаров был произведен в контр-адмиралы. Где бы он не появлялся, и чем бы не занимался, он тут же выступал с новаторской идеей.

В 1891–1894 годах Макаров занимал должность главного инспектора морской артиллерии.

К тому времени совершенствование брони военных судов, увеличение ее толщины достигло такого уровня, что бронебойные снаряды становились неэффективными.

Степан Макаров в кругу семьи

Макаров нашел выход, предложив снабжать снаряды наконечником из мягкой нелегированной стали, которая сплющивалась при ударе, одновременно заставляя твердый верхний слой брони трескаться. Вслед за этим основная часть бронебойного снаряда легко пробивала нижние слои брони, которые были значительно менее твердыми.

Такие наконечники затем стали называть «макаровскими колпачками». Их использовали практически во всем мире. Вот только вошли они в применение уже после смерти адмирала. А если бы внедрение этой технологии шло быстрее, возможно, что и исход русско-японской войны был бы иным.

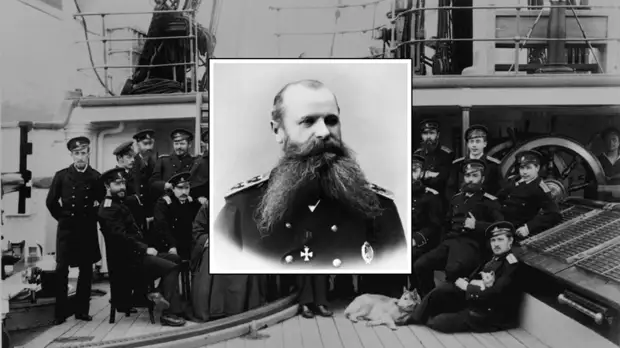

Степан Макаров

Первый ледокол

Вообще, какую морскую науку не возьми, в ней найдется след Степана Макарова. В конце XIX века он издал уникальный в своем роде труд «Рассуждения по вопросам морской тактики», аналогов которому на тот момент не было в России.

Макаров стал разработчиком русской семафорной азбуки. Он же создал концепцию освоения Северного морского пути при помощи ледоколов и разработал техническое задание на постройку первого русского ледокола «Ермак».

Степан Макаров не просто предложил идею — он ходил по кабинетам, поднимал известных русских ученых, в том числе Дмитрия Менделеева, убеждал, что ледоколы России нужны позарез. Адмирал сам выступил в роли ледокола, который провел свою идею через чиновные льды.

В 1901 году Степан Макаров командовал первой арктической экспедицией «Ермака» к Северной Земле и Земле Франца-Иосифа.

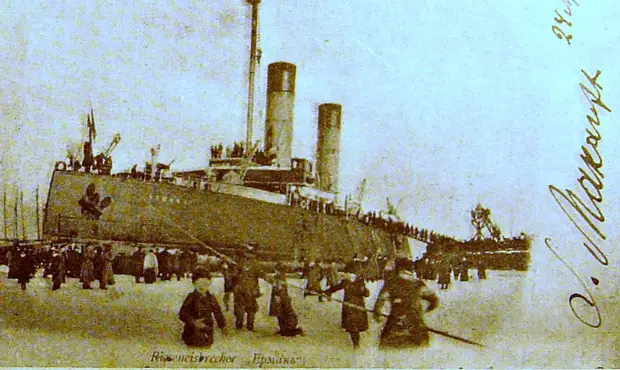

Арктическая экспедиция судна «Ермак» к Северной Земле и Земле Франца-Иосифа

Арктическая экспедиция судна «Ермак» к Северной Земле и Земле Франца-Иосифа

Все помнят о то, что радио изобрел русский ученый Попов. Но далеко не все знают, что дорогу практическому применению радиосвязи в нашей стране открыл адмирал Макаров, который начал внедрение радио на флоте.

Войны не будет!

«Меня пошлют туда, когда дела наши станут совсем плохи, а наше положение там незавидное», – говорил адмирал Макаров близким.

Перед Русско-японской войной, пребывая в должности губернатора Кронштадта и командира порта, Макаров обращается в Морское министерство с письмом, в котором, серьезно проанализировав ситуацию на Дальнем Востоке, предлагает срочно перевести эскадру крейсеров Порт-Артура, военно-морской базы в Китае, с внешнего на внутренний рейд. Он опасается, что Япония в ближайшее время без объявления войны атакует эскадру.

«Макаров известный алармист, войны не будет! – заявили в морском министерстве.

– А если и будет, то японцы должны об этом заранее официально уведомить».

Степан Макаров

Через несколько дней, в ночь на 27 января 1904 года, японцы, проявив все свое восточное коварство, внезапно атаковали стоявшую на внешнем рейде русскую эскадру. 18 миноносцев, ложными сигналами обманув дежурные корабли, почти вплотную подошли к русским крейсерам, стоявшим тремя линиями, и выпустили по торпеде. Повреждения получили крейсеры «Ретвизан», «Цесаревич» и «Паллада». Все произошло так, как и предполагал адмирал.

С началом войны в Морском министерстве «неожиданно» вспомнили об адмирале Макарове. Уже 1 февраля 1904 года он был назначен командующим эскадрой в Порт-Артуре. Через 24 дня дороги по Транссибирской магистрали он прибыл в крепость с командой сталелитейных мастеров.

Адмирал Макаров буквально вдохнул жизнь в морские экипажи кораблей. Со своим штабом он сразу приступил к организации боевой подготовки, проводить учебные выходы в море, стрельбы, постановку и траление мин. Два раза он предотвратил попытки адмирала Хэйхатиро Того блокировать Порт-Артур с моря. А однажды, идя на выручку своему миноносцу, не уберегся от смерти…

Встреча друзей

Чуть позже адмирала Макарова в Порт-Артур прибыл художник Василий Верещагин. Приезду художника командир искренне обрадовался. Знакомых еще с Русско-турецкой войны сближали единство взглядов, чувство патриотизма, а также незаурядность обеих личностей и главная цель жизни – служение Родине.

Вместе с адмиралом Макаровым художник Верещагин, участвуя в морских операциях, делал зарисовки прибрежных пейзажей, кораблей, моряков.

За четыре дня до их гибели художник Евгений Столица, с которым Макарова связывала давняя дружба, написал этюд – адмирал Степан Макаров и художник Василий Верещагин за дружеской беседой в адмиральской каюте крейсера «Петропавловск».

Нашли только шинель… Гибель адмирала Макарова

Утром 31 марта 1904 года, идя на выручку миноносцу «Страшный», который в разведывательном рейде вступил в бой с японскими кораблями, адмирал Макаров на флагмане «Петропавловск» в сопровождении других кораблей вступил в перестрелку с японскими крейсерами. Они уклонялись от боя и выманивали русские корабли дальше в море. Вскоре на горизонте показались дымы основных сил японцев. Разгадав план японцев, адмирал Макаров решил отойти на внешний рейд Порт-Артура и там, соединившись с другими кораблями эскадры, дать бой. Когда до гавани осталось около двух миль, страшный взрыв потряс крейсер «Петропавловск». Произошло это на виду у всей крепости. В 09.39 флагманский эскадренный броненосец "Петропавловск" подорвался на внешнем рейде на мине (или связке мин). От взрыва детонировали пороховые и минные погреба, и судно в две минуты ушло под воду.

Гибель броненосца Петропавловск

Башня, мачты, трубы – все это как бы повисло в облаках темно-зеленого дыма, который пронизывало темно-красное зарево. Часть команды бросалась в воду.

Крейсер ушел под воду меньше чем за две минуты. С других кораблей подходили шлюпки. Из 600 человек команды спаслись только около восьмидесяти. Адмирала Макарова и художника Верещагина среди них не было. Была найдена в воде только шинель Макарова с адмиральскими погонами. Вместе с Макаровым погиб весь его штаб – 10 человек.

Трагическая гибель выдающегося флотоводца вице-адмирала Макарова стала колоссальной потерей для страны. Офицерский морской корпус Порт-Артура так и не оправился после гибели любимого адмирала. А что было потом – все знают. Флот был разбит, а Порт-Артур сдан его комендантом генералом Анатолием Стесселем…

И на Тихом океане свой закончили поход…

Когда в августе 1945 года победоносная Советская армия добивала японские войска, выйдя на побережье Желтого моря, солдаты и матросы салютовали героическому Порт-Артуру. Именно тогда, в 1945 году, в стране пробудился интерес к героям Русско-японской войны. В 1946 году на экраны выходит фильм режиссера Виктора Эйсымонта «Крейсер «Варяг», переиздаются романы Александра Степанова «Порт-Артур» и «Цусима» Алексея Новикова-Прибоя.

«Помни войну!». Памятник флотоводцу и ученому в Крондштадте

…Не лавры победы –

терновый венец

ты принял

с бесстрашной дружиной.

Твой гроб – броненосец,

Могила твоя –

Холодная глубь океана.

И верных матросов родная семья –

Твоя вековая охрана…

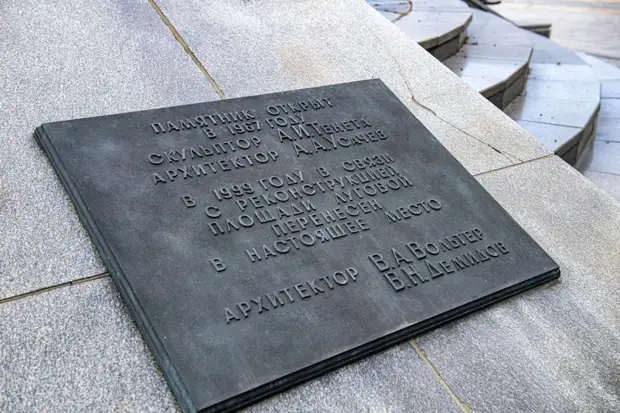

Памятная доска С.О.Макарову в мемориальном комплексе морякам Башкортостана, Уфа