Нидерландская лента "ЗДЕСЬ МЫ БАЛДЕЕМ, ЗДЕСЬ МЫ КАЙФУЕМ" участвует в документальном конкурсе и, как по мне, имеет неплохие шансы на победу. Все слагаемые успеха у неё есть - колоритный главный герой, актуальная история, отменное качество видеоряда, но самое главное - настроение! Музыкальный фильм легко испортить, сделав его нудным набором видеоклипов (как например "Блюз для Тегерана", другой участник док. конкурса), а можно сделать конфетку (как, например, нашумевший "В поисках Шугармена"). Данная лента однозначно второй случай!

Босниец Роберт Шоко бежал от югославской войны в Берлин, который предстает в фильме эдакой Меккой для творческих людей, а заодно и Новым Вавилоном. Смешение языков и культур, происходит как в рамках одного города, так и в рамках одной песни, которую по кусочкам составляет главный герой. Вот он находит соплеменника, с заводными куплетами про алкоголь. Добавляет к нему арабскую девицу с чудесным голосом. Поверх молодой сириец записывает на родном языке молитвоподобную песнь-плач... У каждого музыканта за спиной брошенная родина, непростая история адаптации на новом месте. Боль и свобода намертво связаны в этих людях, это видно в их глазах, слышно в их музыке.

Картина цепляет за живое, так как все мы в какой-то период ищем "страну обетованную". И даже если кто из нас всю жизнь просидел на одном месте, всё равно все мы беженцы - как минимум, из детства. Которое в какой-то момент закончилось и мы, подобно Адаму и Еве, оказались изгнанными в новый, куда более сложный и жесткий мир. И в нём уже крутись как можешь. Повезло, если есть микрофон и музыкальный талант. Не пропадешь. Но и водительские права не помешают. Мало ли как сложится... Главное - будь уверен в себе!

Саундтрек можно послушать

#mmif #mmif2021 #ммкф #ммкф2021 #прокино

"ЭРОТИЧЕСКИЙ ДРАЙВ" - сборник из трех новелл на пикантные темы, прекрасно бы вписался в некогда популярную программу ММКФ "Секс, еда, культура, смерть", ныне почившую в бозе. Но и в программе "Эйфория", традиционно конкурирующей с другой главной внеконкурсной программой "8 1/2 фильмов", она смотрится шикарно. Тем более, "Эйфория" этого года посвящена изоляции. Не только физической, но и психологической. Запертости внутри себя, в рамках из жестких ограничений и запретов. Такая вот жестокая внутренняя самоизоляция приводит героев японской картины к нарушению здоровой жизни - кого к импотенции, кого к паническим атакам. Но сталкиваясь со странным, и практическим сказочным персонажем, Куритой, каждый из них вновь обретает возможность стать собой подлинным.

Легкая, веселая, но более чем актуальная картина - маленький киноманский праздник.

* * *

Кстати, шедшая в то же время японская же картина "СЛУЧАЙНОСТЬ И ДОГАДКА" из программы "8 1/2 фильмов" также состояла из трех частей с примерно похожей тематикой, но с большим уклоном не в эмоциональную, а интеллектуальную сферу.

О любви снято уже столько фильмов, что казалось бы все сюжеты уже найдены и сняты по тысяче раз. Но нет! Режиссёр Рюскэ Хамагути легко находит новые истории. Сразу три, скрепленных общей идеей вторжения случайности в нашу жизнь.

Снятая в нежных тонах картина демонстрирует такие же, полные бережности и такта (иногда не сразу) отношения между героями, прорываясь сквозь личную закрытость японской культуры на очень близкую, практически интимную дистанцию. За сухими и иногда непривычно интеллектуальными разговорами угадываются простые и понятные каждому чувства.

Светлая и несколько печальная картина, в лучших традициях японского искусства.

#mmif #mmif2021 #ммкф #ммкф2021 #прокино

Конечно, подвиг многогранен. И совершается он не только в окопах... Именно такое впечатление от этого фильма!

Мне кажется, что фильм и его авторы очень даже прошли по краю, чтобы не скатиться к легковесной комедии о военных событиях, но в тоже время смогли сбалансировать ужасы войны и трагических событий жизнелюбием героя. Именно показать, что на войне побеждает сначала любовь к жизни.

Может быть, даже вот этот контраст к действительности в поведении и игре актеров, само «невоенное» построение фильма более скажет о кошмаре войны, чем тысячи высокопарных слов и героических поз.

Начинается фильм, да и вообще вся его первая часть — о простом человеческом счастье, которое обрел вечно улыбающийся Гуидо благодаря своему оптимизму, чувству юмора, изобретательности и неуёмному энтузиазму...

Поначалу действительно кажется, что он сельский простачок, которому просто везет в жизни... Просто всегда везет в жизни. Но — нет, все эти удачные повороты судьбы — от желания не бояться жить, удивлять ею себя и других. И это ему вполне удается — стать самому счастливым в этом мире и обрести счастливую семью и сына; в этом мирном красивом мире...

Недолгом мире. Грядет война, вторгаясь в фильм учащающимися трагическими, печальными и грустными сценами; и её войну не интересует радость жизни и счастье Гвидо, её скорее интересует его национальность.

И Гвидо в концентрационном лагере спасает не весь мир, а спасает сына — придумывает ему игру во спасение — сын должен хорошо играть в прятки и терпеть невзгоды, а наградой за победу будет танк. И действительно, как весело играть в эту жуткую игру (а малышу наблюдать за ней)...

И даже идти в свой последний путь.

... мальчик победил в этой глупой игре и получил призовой танк.

Конечно сказка, страшная сказка. Но мы хотим верить в чудо, что после таких фильмов не будет войны.

"МА РОЗА", картина председателя жюри ММКФ-2021 филиппинца Брийянте Мендосы, на первый взгляд кажется типичной криминальной драмой, чем-то отдаленно напоминающей "Паразитов" или "Магазинных воришек". В кадре - жизнь бедной, но очень дружной манильской семьи, содержащей маленькую лавочку и приторговывающей наркотиками, дабы сводить концы с концами. Когда родителей, по наводке, забирают в особый полицейский отдел, - по сути, такую же подпольную лавочку по вымоганию денег, - детям ничего не остаётся, кроме как найти в кратчайшие сроки сумму для выкупа. Камера, в документальной манере следуя за каждым из героев фильма, проходя одни и те же коридоры и переулки по нескольку раз, показывает блеск и нищету филиппинской столицы.

Потрясает финал. Небольшой актерский этюд с поеданием уличного джанкфуда в исполнении Жаклин Хосе, передаёт такую неимоверную гамму чувств, что мысленно возвращаешься к нему ещё и ещё, в попытках разгадать каждую эмоцию, каждую мысль на лице Розы. Похожие переживания были в финале "Унесенных ветром" - та же буря чувств и внутренний порыв в исполнении Вивьен Ли. Но характер Мамы Розы, выточен, на мой взгляд, тоньше и объемнее.

Номинация на Пальмовую ветвь и приз Каннского кинофестиваля-2016 за лучшую женскую роль.

#mmif #mmif2021 #ммкф #ммкф2021 #прокино

Хорватско-сербская драма (опять же из основного конкурса ММКФ), рассказывающая о паре дней из жизни женщин трех поколений - классическое европейское кино, какое мы любим. Чем-то походит и на лучшие образцы советского кино. Так, в голову сразу приходит "Запомните мне такой" с Ией Саввиной. А ещё вспоминается чилийская "Глория".

Героиня картины, Марьяна, типичная современная женщина "далеко за 30" - далеко не красавица, но следит за собой, в разводе, воспитывает в одиночку дочь-подростка, крутит роман с женатым начальником, без особой нежности заботится о родителях и раз в неделю собирается вечером с подругами. Из радостей - новая квартиру в ипотеку, да подаренные серьги. А в целом, жизнь Марьяны скорее скучна, трудна и однообразна. Но всё же, но всё же... Неслучайно она получает в подарок крохотный, очень скромный синий цветок. Каждый цветок красив по-своему и подлинная красота героини становится понятной и доступной в самом конце. Прекрасный женский образ в исполнении Вани Чирич. (это женское имя)

Фильм будет показан в "Октябре" 25-го и в Третьяковке 29-го.

#mmif #mmif2021 #ммкф #ммкф2021 #прокино

Греческая картина "ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ" (идущая в рамках основного конкурса Московского международного кинофестиваля) поначалу, кажется развесистой клюквой на религиозную тему. Короткие и почти детские диалоги на упрощенном английском с греко-русским акцентом, плоские характеры... Даже телеканал "Спас" выглядит в сравнении объемнее. Но не всё так просто...

История греческого святого Нектария, жившего век назад, преданного, оболганного, но не потерявшего веры и доброты к людям - и визуально, и музыкально очень даже хороша. Как хороша и самоей своей сутью - примером христианского непротивления злу. Ключевые моменты и сыграны, и показаны весьма сильно. До конца неясна цель нарочитой упрощенности, но кинокомикс как жанр тоже имеет право на жизнь. И если мы смотрим в таком стиле "Город грехов", то почему бы не посмотреть в этом же стиле своебразную "Деревню добродетелей", картину о человеческом подвиге и силе человеческого духа. (Тем более, что и там, и там Микки Рурк). Понравился греческий актер Арис Серветалис. Святых играть вообще сложно, особенно если это не комичные юродивые, как персонаж Петра Мамонова в "Острове". И здесь, мне кажется, серьезный и глубокий образ главного героя в целом склеился. А несколько комичный оттенок жизнь святого получила благодаря... сюрприз(!)... Александру Петрову, куда без него.

Не то что бы великолепно, но точно неплохо. Много лучше, чем мне показалось по первым кадрам. А кому интересна история Православия, так сам бог велел посмотреть.

#mmif #mmif2021 #ммкф #ммкф2021 #прокино

Честно сказать, не хотел я вообще на тему этого фильма писать. Опять шум поднимется не особенно приятный, гении кинутся доказывать, что все этот фильм кроме них неправильно понимают. Негении будут бузить, что нас опять всех обманули — вот с утра по телефону деньги с карточки увели, а теперь вот — Сталкер...

Но вот новая мысль после очередного просмотра промелькнула, хотел ей и поделиться.

Правда, в начале преамбула...

Во-первых, я никак не буду реагировать на замечания, что это научно-фантастический фильм, поэтому разбитые полы должны скрипеть — ибо отсутствие скрипа антинаучно.

Во-вторых, точно не хочу обсуждать кухню процесса съемок фильма. Знаете ли, тоже работаю с творческим почти научным коллективом, и в процессе всё бывает: споры и доказательства — чья идея и чья реализация; обиды и необдуманные высказывания; ошибки и возвраты к началу... И в конце получаем продукт — вот по продукту и нужно судить о проделанной работе.

В-третьих, книга и фильм — произведения разные, даже называются по-разному, сравнивать вообще не имеет смысла (но книгу всё-таки перед просмотром почитать стоит).

Итак, Сталкер. И как бы "новый" взгляд... Ну как новый!? В принципе терминология "физики и лирики" вроде бы фигурировала в рецензиях, но покрутить эти даже не термины, а философские понятия, в ракурсе фильма что-то далеко в обсуждениях не пошло.

А вот, по-моему, фильм не о Сталкере. А о двух мировоззрениях (физики и лирики), принципиально разных, которых погружают в жизнь, именно в которой и исполняются желания. И, чтобы не путать жизнь с той легкой чепухой, которая нас ежедневно окружает и не дает повода задуматься о каких-то её законах, вот Вам — Зона, вещь непонятная и трудно познаваемая (что по сути, если задуматься, и характеризует жизнь — если задуматься). Да, и желания исполняются именно в ней, в жизни, только комнату действительно надо потрудиться найти.

А Сталкер — да, проводник в этой жизни.

И вот запоздалый эпиграф....

Что-то физики в почете.

Что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчете,

Дело в мировом законе.

Значит, что-то не раскрыли

Мы, что следовало нам бы!

Значит, слабенькие крылья —

Наши сладенькие ямбы,

И в пегасовом полете

Не взлетают наши кони…

То-то физики в почете,

То-то лирики в загоне.

Это самоочевидно.

Спорить просто бесполезно.

Так что даже не обидно,

А скорее интересно

Наблюдать, как, словно пена,

Опадают наши рифмы

И величие степенно

Отступает в логарифмы.

Борис Слуцкий

Ну ещё тема "физиков и лириков" неплохо раскрыта на lurkmore...

И вот два персонажа. Лирик, он же по фильму — Писатель:

Чрезвычайно эгоистичный и себялюбивый персонаж, самостоятельно водрузивший на себя венец за все грехи и грязь мира, которые, как он считает, несет на своих плечах и в душе. Идет в зону (в жизнь) за вдохновением, сопровождая всё это циничными монологами, которые мне с возрастом нравятся все больше и больше. Один не удержусь, процитирую: Положим,

"Конечно, это моя работа. Разве вы видели когда-нибудь такого хорошего Модильяни?"

Эльмир де Хори

Документальный фильм? Да, наверное и документальный тоже, сейчас уже можно смело отнести картину к «документам эпохи», ушедшей без возврата. Орсон Уэллс, без спора, и сам был одним из самых ярких «символов» эпохи постмодерна, стало быть «F for Fake» можно рассматривать и как «автобиографию», ну или «псевдо-автобиографию». Тут автор, в очередной раз выступил как новатор, опередив Бодийяра как минимум на пять лет. В лаконичной, оригинальной кино-форме он выразил принцип псевдо-искусства, это псевдо-документалка, псевдо-эссе, псевдо-художественный фильм или просто Fake - то чем стало творчество, а скоро станет все общество, весь мир.

Немного о структуре и сюжете. Фильм снимался несколько лет, параллельно другим проектам, по оригинальному сценарию. Основным, так сказать, героем можно считать Эльмира де Хори – художника, известного автора-фальсификатора картин известных мастеров. Большая часть материалов о Эльмире была снята на Ибице известным французским режиссером Франсуа Рейшенбахом, все эти материалы, впоследствии были ацки перемонтированы Уэллсом, а Рейшенбах вписан в титры как оператор.

По мере монтажа, все более выпукло стала вырисовываться фигура еще одного известного фальсификатора, на этот раз из литературно-журналистской среды - Клиффорд Ирвинг, скандальный «биограф», не менее скандального Говарда Хьюза, который в свою очередь, явился некогда одним из прототипов героя фильма Орсона «Гражданин Кейн», таким образом круг замкнулся. Вокруг этой конструкции, собственно и ведется повествование, захватывая более мелких персонажей, вроде арт-дилеров, экспертов и музейщиков, живущих за счет системы всеобщего «фейка».

Конструкция фильма выстроена и смонтирована таким образом, что напоминает ажурные конструкции готических соборов, не случайно вплетенных в повествование. Уэллс, настолько, насколько он и является профессиональным иллюзионистом, манипулирует сознанием зрителя легко и просто, ни один кадр, ни одно слово нельзя с точностью определить как достоверные. Картина не похожа ни на один фильм, из тех что я когда либо видел, включая и более поздние, снятые в эстетике псевдо-документальных. Орсон Уэллс здесь, возможно создавая новую форму киноискусства, зашел слишком далеко, его картина видимо больше повлияла на современную журналистику, кинокритика же оставаясь на позициях все того же изжившего, но довлеющего пост-модернизма, постаралась по возможности проигнорировать «F for Fake».

Все участники «цирка», включая самого Уэллса, представляются людьми скорее забавными, чем злонамеренными, они как «дети лейтенанта Шмидта» на фоне «государственной машины», бездушно перемалывающей подобных аферистов-идеалистов. Собственно «F for Fake» окончательно похоронил надежды Уэллса на возобновление режиссерской карьеры, судьба Эльмира де Хори была еще более печальна. Через два года после выхода фильма Испания все же решила экстрадировать художника во Францию, где его ждали перспективы длительного тюремного заключения. Не молодой уже Эльмир, всю жизнь бегающий от страны к стране, не скопивший даже на собственный дом, живущий из милости хозяина галереи, в итоге покончил с собой.

Ну, в фейсбуке сейчас идёт флешмоб, все публикуют обложки книжек «которые повлияли в детстве», я наткнулся на книжку с «Мэрри Поппинс» и задумался.

Эта книжка - да, входила в моём детстве в мой ТОП-30 (не ТОП-10, правда). Но мне настойчиво кажется, что ей не повезло с экранизацией.

Вышло случайно так, что я вырос скорее на американском фильме про Мэрри Поппинс, а не на русском. Не потому, что я жил в Америке или что-то в этом роде, нет, обычный русский мальчик в обычном русском городе.

Но волей обстоятельств у нас дома, что весьма редко для советских детей (я 1975 года рождения) был видеомагнитофон, и было штук двадцать касет. На них в основном не порнушка и боевики были (опять же - вопреки обыкновению), а всякая классика и, заодно, американская Мэрри Поппинс.

Советский фильм - да, но его можно было посмотреть только когда показывали по ТВ, весьма редко, а этот я просто смотрел часто.

Кто-то мне говорил, что есть ещё английский фильм, кажется - Павел Святенков говорил, но я его так и не видел.

И вот. Поскольку я сильно любил эту книгу, меня именно прям с детства возмущало, что ей (книге) не везёт в фильмах так же, как и «Трём мушкетёрам». Все фильмы по ним какие-угодно, но только ВООБЩЕ не по книге, хотя «казалось бы».

Мне оба фильма - наш и американский - сильно не нравились.

В детстве я возмущался тем, что там сильно и до неузнаваемость изменён сюжет. И лишь со временем я понял, что больше меня раздражал образ Мэрри Поппинс (наверное подсознательно), который вообще никак не укладывается в моё понимание слова «няня».

У меня, кстати, в детстве тоже была няня. Я ходил в детсад только год, но в другие годы до школы меня отводили на весь день, пока родители работают, - в домик (она жила в частном домике) к одной очень милой набожной старушке (да-да, в советские годы!), которая меня и нянчила и учила молиться у иконы на коленке.

Она была не злой, хоть и строгой, но уж скорее ассоциировалась у меня с фрекен Бок, а уж никак не с американской проституткой. Да и Мэрри Поппинс в книге у меня никак не ассоциируется с потаскухой или чем-то таким.

А что в этих двух фильмах - нашем и американском?! Ну, в нашем - это точно просто наглая разбитная хабалка, вот во многом мне напоминающая некую Оксану Пушкину, которая вела передачу на НТВ, а потом перешла в ГосДуму. Она прожила в США десять лет, занималась там проституцией или чем-то похожим, ну и поведение у неё в именно такое же, как и у нашей Мэрри Поппинс в фильме. Те же интонации в голосе буквально. Просто жуть.

Американская же Мэрри Поппинс, пусть не совсем такая вульгарная б., как наша, - но в общем она чуть ли не половину фильма кадрится с Бертом, который то уличный музыкант, то трубочист, танцует с ним, во всём соглашается и, если вы помните фильм (сюжет - когда они прыгают в картину) - в прямом смысле бросает детей на несколько часов, отправляя их на ярмарку, пока сама пляшет с Бертом. Собственно говоря, - это поведение вообще не допустимо, и уж тем более для няни.

И вот я думаю. А откуда такая странная фантазия у сценаристов и режиссёров, никак не связанная с книгой?

Да, в учительниц в школе мы все влюблялись, вплоть до малоприличных моментов. Но, простите, это уж в 14 лет; ну, максимум в 12-ть.

Но няньки-то в 2-8 лет! Никаких сексологических ассоциаций с няньками у меня ни в своём детстве (2-8 лет) не было, ни сейчас их нет - с няньками. Это же просто «не из той области», как мне кажется.

Возраст у них может быть разный, хоть пожилой - как у моей няньки или Арины Родионовны у Пушкина, хоть средний как у фрекен Бок (блин! вспомнил!!! она ведь тоже гонялась за дядей Юлиусом!!! но уж точно Малыш по ней не млел!), хоть молодой девицей как Мэрри Поппинс В КНИГЕ.

Но они точно не сподвигают ни к каким сексуальным фантазиям. Да?.. Или это уже я ненормальный извращенец, ничего не понимающий в сексе?!

Но если я всё-таки прав, - то почему такой странный подход в указанных двух фильмах?! Няня-шлюха и хабалка - это нормально по-вашему?

Здравствуйте уважаемые.

Пожалуй, закончим с вами разбирать это прекрасное кино :-)

Итак...

Первое, что меня всегда, как человека немного отягощенного юридическими знаними, смущало в фильме - так это то, почему Энди вообще сел в тюрьму с пожизненным. В фильме показан активный прокурор, который "убедительно" построил обвинение на оружии, которое не нашли, и осколкам бутылки около места преступления. В книге чуть более расширенно рассказано об этом всем, также добавлены доказательства, точнее они немного иные, чем в фильме. Цитирую: "...Следователь, который занимался этим делом, обнаружил на повороте, находящемся в семидесяти ярдах от бунгало вещественные доказательства, которые были представлены на суде: две пустые бутылки швейцарского пива с отпечатками пальцев обвиняемого, около двадцати окурков тех самых сигарет, что обвиняемый приобрел в магазине и отпечаток, отлитый в пластике, шин на повороте, в точности соответствующий отпечатку шин на "Плимуте" 47 модели обвиняемого".

А еще прокурор сделал акцент на некие салфетки (буквально, плешь ими проел), утверждая, что Дюфрейн именно их купил в этот день и использовал якобы в качестве глушителя (кстати, как это?) :-)

В принципе, возможно в те года, если бы на месте Энди был бы Рэд, или какой-нибудь Джиггер (его товарищи по несчастью в Шоушенке) представление Прокурора "прокатило" бы для присяжных, но тут был Дюфрейн. Мало того, что человек далеко не глупый (мягко говоря), но главное - обеспеченный. Который мог бы позволить себе не одного, а 3-4 высококвалифицированных адвокатов. Адвоката, судя по книге и фильму, он нанял, но какого-то, простите за сложный юридический термин- дебила :-) Ибо тот не только не смог квалифицированно оказать помощь своему клиенту, так и не научил Дюфрейна как правильно вести себя в суде. Ибо (в книге это особенно видно) Энди выступает иногда совсем странно.

Но даже при всем при этом, получить ПЖ при наличии одного мотива и очень слабых косвенных улик, при отсутствии оружия - это надо было очень и очень ухитрится. Прям очень.....

Помните, как Хейвуд при первой встрече Энди и Рэда сказал, что невиновен и его адвокат поимел. Видимо, это очередная находка режиссера, ибо эти слова должен бы сказать Дюфрейн.

Пойдемьте дальше.

Один из моих любимых персонажей в фильме капитан Байрон Хедли. Клэнси Браун сыграл его просто великолепно. Это ведь кажется, что такого без примесей отрицательного персонажа играть легко. Но нет, вовсе нет.... Зверь из охраны, который пользуется своей властью, и чувствует себя чем то близким к Богу. О нем вообще отдельно можно пост написать, ибо прекрасно раскрыт персонаж и сыгранно отменно!

Но сосредоточу ваше внимание лишь на одном моменте, который очень хорошо характеризует Хедли. Первая из ключевых сцен фильма - на крыше. Энди предложил свою помощь капитану (за что чуть не поплатился жизнью) для того, чтобы правильно оформить наследство. Я не знаю законодательства штата Мэн и не буду умничать по поводу того, рабочая ли это схема в 1949 году, скажу о другом.

Хедли получил просто так 35 000 долларов и очень сожалеет что должен отдать половину государству, ратуя на то, что денег очень мало и ему не хватит даже на хорошую машину. Он интеллектуальнее и образованнее чем его подчиненные, которые многое просто не знают априори, но его речь показывает то, какая он жадная и неблагодарная скотина. Ибо даже 17 500 долларов для 1949 года деньги не просто хорошие - деньги большие. Для сравнения в эти годы бутылочка аспирина стоила $0,54, билет на самолет в один конец из Нью-Йорка в Калифорнию- $88, за фунт кофе надо было отдать $0,79, а один из бестселлеров - автомобиль Chevy Corvette надо было выложить на стол около $3000.

Страшный, царапающий душу фильм Юрия Быкова, завоевавший несколько международных наград, держит в напряжении очень долго после просмотра. Я, конечно, понимаю, что эпоха доброго дяди Степы милиционера давно прошла. Однако, киноистория рассказанная режиссером и сценаристом Юрием Быковым, заставляет содрогнуться от ужаса.

Майор полиции Сергей Соболев мчится к рожающей жене и, вот незадача, насмерть сбивает семилетнего мальчика, переходящего шоссе по переходу. Дело происходит за городом, свидетелей нет... Несчастная мать в шоке... В шоке и сослуживец майора Павел Коршунов, которого, кстати играет сам Юрий Быков.

Все отделение полиции, как один, встает на защиту чести мундира по отработанной схеме. Но неожиданно несчастный отец приходит с ружьем, чтобы разобраться с убийцей сына...

Видеть на экране эту историю просто невыносимо — страшна не только сама ситуация, но и ее безысходность.

Юрий Быков, со свойственной ему прямотой, говорит об огромной язве вседозволенности, что разрастается в российской полиции. Эта зараза подрывает веру граждан в надежную защиту от террора и насилия.

И самое печальное, что ситуация в ближайшем будущем никак не сможет поменяться...

По правде говоря, я терпеть не могу мюзиклы, причем даже те которые гордо называют рок-операми, ну вот не люблю я оперу и все тут, можете называть меня реднеком. И совсем наоборот, мне вполне доставляют фильмы Кена Рассела, его намеренно кичевая манера и совершенно непредсказуемый, дикий например видеоряд, можно обозвать как угодно, только не скучным. Поэтому когда я наткнулся на его мюзикл «Томми», у меня случился небольшой фейспалм.

Много лет мой внутренний «комитет по кинематографии» не давал фильму шансов на прокат, не знаю что случилось, возможно либерализм проник и в этот крайне консервативный орган. Короче, я все же посмотрел этот мюзикл, и что самое удивительное, мое отношение к первому, как и ко второму ни сколько не изменилось, даже наоборот.

Настолько насколько меня не вдохновила музыка (честно говоря мне и раньше эти The Who не особо заходили), настолько меня зацепил видеоряд. Кстати говоря, сам Рассел был от музыки далеко не в восторге (он вообще молодежную субкультуру 60х не жаловал), но вот сама концепция его увлекла. Ну а как такого отморозка как Рассел могла не увлечь гениальная идея о слепо-глухо-немом рок-мессии, да еще и являющемся чемпионом по пинболу?…

Это и многое другое придумали собственно The Who в лице Таунсенда, оказавшиеся к 1968 году в глубоком кислотно-финансово-творческом кризисе, после того как в очередной раз подсчитали убытки от пафосного разгрома собственной аппаратуры и инструментов.

Надо признать, что меломаны весьма прониклись сим социально-философско-медицинским концептом и кинулись раскупать альбом и канабис, предвкушая море кайфа от десятиминутных запилов Таунсенда и двадцатиминутных запевов Долтри.

Остается большой загадкой, как такой чисто психоделический трэш мог привлечь сидящего на стакане исключительно здорового Кена Рассела, как вариант: дядька был в душе экспериментатор и импровизатор и на примере данной содомии пытался скрестить бульдога с носорогом. Для этой чистой как слеза ребенка цели, Кен на приглашал целую кучу совершенно разношерстного пипла, на совершенно непредсказуемые роли, причем дал им всем максимальную свободу творчества.

Получившийся от всего этого чад кутежа можно сравнить только с шедевром мирового кинематографа «Танцор диско» великодостославного Баббара Субхаша, кстати в концепции много отсылок именно к индийской философии, а кто тогда не вкуривал индийской философии? Только тот кто вкуривал индейскую…

Так что творческий коллектив, совершенно определенно разделился, как в еще одном известном мюзикле (пожалуй единственно мной уважаемом) – «Веселые ребята». Часть актеров умела играть, но не умела петь (Николсон, Рид, Энн-Маргрет) – их Рассел заставил петь, а часть не умела играть (роль), но умела играть на инструментах и петь (Клэптон, Элтон Джон, Тина Тернер) – их Рассел заставил играть (роль). Причем каждый из них норовил впихнуть в картину собственный репертуар или хотя бы сценические атрибуты… импровизация импровизацией, но всему же есть пределы.

Так или иначе, после годичной тяжелой, связанной с веществами и алкоголем работой, получилось то что получилось, достаточно посмотреть на изрядно «уставшего» Клэптона и совсем замотанного Рассела в роли калеки.

Но в целом картина, конечно получилась зачетная, можно даже напрочь выключить звук и пялится на картинку, она того стоит, наверняка до сих пор служит неисчерпаемым источником для вдохновения клипмейкеров. Почти в каждом кадре образы навеянные легкокрылым делирием и шустрой белочкой, начиная от кордебалета в противогазах, и заканчивая Энн-Маргрет до макушки в отварных бобах и жидком шоколаде. Плюс необычные метафоры, как например религиозный культ Мерлин Монро или технически ценный аппарат для приема веществ, без педофилии конечно тоже не обошлись.

В заключение хочется сказать что картина очень жизнеутверждающая, в финале мы имеем погром, убийство и обретение долгожданной свободы, так что фильм заработал в прокате чистыми, почти 30 млн., принеся всем участникам несметное количество ништяков.

Этот фильм смотрела давно, в юности.. Решила освежить впечатление, но наверное не стоило этого делать.

Юношеское восприятие на фоне отечественного сплошь военно-патриотического кино -- было романтичным и отчасти восторженным. Настоящее же впечатление - это полное неприятие фильма. Не ожидала от великого режиссера элементарного незнания женской психологии..

Зацепили лишь несколько начальных эпизодов. Главная героиня, имея никчемного бездельника-мужа и привередливого, неуправляемого сына, крутится как может, создавая видимость семейного благополучия. Хотя зачастую не выдерживает и срывается. "Все мужики - козлы и уроды, от них все проблемы" - (не дословно) сообщает она подруге.. потому не особенно переживает после трагической гибели супруга.

Алиса решает начать новую жизнь в новом месте, решает стать самостоятельной и независимой, она забирает сына и уезжает в сказочный город своей юношеской мечты, в Калифорнию..

Зритель замирает: вот сейчас измученная бытом героиня, скинув лягушечью кожу семейных пут, быть может пройдя через трудности и лишения, обретет свободу и материальную независимость, и предстанет в финале звездой вокала или уверенной бизнес-леди и послужит тем самым примером всем измученным, губящим среди кастрюль и пьяниц-мужей свои таланты, - дамочкам.

По дороге Алиса останавливается в случайном провинциальном городишке, где устраивается певичкой в забегаловке и отдается первому попавшему пройдохе.. Пройдоха оказывается женатым, к тому же садистом. В ужасе Алиса вместе с сыном поспешно уносят ноги, чтоб продолжить путь в Калифорнию..

Тут мне вспоминается песенка Элли: "Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной. Идем дорогой трудной, дорогой не прямой..."

... и снова на время она притормаживают в заштатном селении. Казалось бы, жизненный опыт должен повлиять на героиню Но зритель опять видит Алису в неромантичной должности подавальщицы. И снова она доверяется первому запавшему на нее мужику-фермеру. Фермер не может найти общий язык с ее сыном и даже дает ему затрещину. Но любовь оказывается сильнее таких мелочей.. - и Алиса решает остаться возле сильного и потного мужского плеча.

Последние кадры, как и начало фильма - обнадеживают, что глуповатая и невзыскательная Алиса, когда-нибудь устанет ходить по глухим, усыпанными граблями, закоулкам, и отправится, наконец, прямиком в город своей мечты.

В фильме нет ни одной умной фразы, ни одного запоминающегося сюжета. Нет, я не права... беременная жена садиста уползающая от него на карачках - явилась гвоздем программы.

Смотреть не рекомендую.. (с) Анна Русских

Здравствуйте уважаемые.

Для меня довольно давно стало понятно, что я (да и не только я) с ностальгией вспоминаю то, чего в современном кинематографе (и не только отечественном) просто отсутствует как класс. Речь о Детском кино. Как не крути, но за последние более четверть века из отечественных фильмов этого жанра можно вспомнить только один более-менее нормальный детский фильм - "Азирис Нуна". Все остальное - мрак и ужас...

Понятно, что времена другие, что людей Грамматикова или Ролана Быкова на горизонте нет, то идей новых мало, а с детьми трудно работать, но мне все-таки очень жаль...

Раньше было по-другому.

Ведь, я просто уверен, каждый из вас, сходу вспомнит с 2 десятка качественных, интересных, ярких, да просто классных кинофильма, которыми вы засматривались в детстве. И даже взяв за скобки иностранные, типа шикарных фильмов про Арабелллу, или чешских сказок просто отпадных типа "3 орешка для Золушки", ну или польского "пана Кляксу" вспоминается огромное количество отличного советского детского кино. Некоторые из фильмов, я решил вспомнить и сегодня. Но ради того, чтобы список не растянулся до бесконечности, упомяну лишь те, которые оказали на меня самое большое влияние. Самое-самое :-) Но это не значит, что я не помню такие клевые фильмы как "Кортик", "Бронзовая птица", "Каникулы петрова и Васечкина", "Отроки во Вселенной", "Рысь выходит на тропу", "Тимур и его команда", "Приключения Тома Сойера и Геккельбери Финна", "Неуловимые", "Проданный смех", "Приключения желтого чемоданчика", "Три толстяка" кучу классных сказок и еще многие иные картины. Также как еще 2 супербестселлера детсва- "Гостья из будущего" и "В поисках капитана Гранта", которым вообще надо отдельный пост посвящать :-)

Но сегодня коротко. И да, напишите в комментариях ваше любимое детское кино.

Первый фильм, который сходу мне вспоминается - это совместное творчество советских, шведских и норвежских кинематографистов. Как то очень он мне понравился в свое время. Называется он "Мио, мой Мио", и это, кстати, дебют Кристиана Бейла.

Добавьте к этому, что главного злодея сыграл Кристофер Ли. Ну и, конечно, музыка от ABBA.

Пойдемте дальше, и вспомним еще одну шикарнейшую карну совместного производства. На этот раз, голливудское и советское. Речь идет о прекрасной сказке "Синяя птица".

Несколько моментов этой очень красивой и масштабной сказки настолько меня тронули, что я до сих пор, спустя 30 лет вспоминаю это как сейчас. Да и потом Вицин, Терехова, Ава Гарднер, Джейн Фонда и сама Лиз Тейлор, которую я с этого фильма считал очень и очень красивой. В общем, прекрасная сказка:

И еще одна совместная сказка. Полумультяшная советско-румынская "Мария-Мирабелла" всегда нравилась мне.

Ну в общем, я с детства понял, что румыны очень даже так музыкальная нация :-)))

Ну куда же, скажите мне - куда же, в нашем детстве без "Приключений Электроника", а?

Самое замечательное, что кроме самой захватывающей истории (а еще я по белому завидовал школьникам из школы Сыроежкина - надо же, такая насыщенная жизнь), я был просто покорен актерами второго плана. Гринько, Весник, Басов и конечно Караченцев были бесподобны :-)

И еще один классный кинофильм, который породил кучу анекдотов и историй. А ведь хорошее кино...ох хорошее. Я о "Приключених Буратино", если что....

Катин-Ярцев, Этуш, Рина Зеленая, Басов, Гринько, и конечно же супердуэт Санаева и Быков. Разве это можно забыть? :-)):

Я про него даже отдельный пост как-то делал.

Следующий фильм, возможно Вас удивит. Многие, наверное и не смотрели его. Но дух приключений и настоящая жизнь покоряли меня всегда. Киношка называется "Макар-Следопыт":

Ну и под конец, совсем старенькое кино. "Золушка" классическая. Обожаю ее до

С некоторым опозданием посмотрели вызвавший столько толков Бриджертон. Впечатления смешанные. Начну с негативных.

1). Сюжет и поведение персонажей довольно нелогичны. В самом деле, если неточности в костюмах, или, скажем, в развлечениях публики, можно списать на то, что дело происходит в альтернативной вселенной, то человеческая психология везде одинакова... Собственно, концепция альтернативки тоже непоследовательно выражена. В рассматриваемой вселенной Англия всегда была населена двумя расами, причем ни одна из них не считается превосходящей другую. Обе расы развивались параллельно и имеют независимые дворянские рода, примерно как Рюриковичи и Ольгердовичи в России. В принципе вполне интересный вариант альтернативки, но дальше начинаются совершенно нелогичные повороты. Две равные во всех отношениях группы на протяжении веков совершенно не смешиваются, просто не хотят, пока последний король не нарушает традицию и не женится на черной графине или герцогине. Альтернативка или нет, в такую схему развития событий поверить трудно.

2). Моя вторая проблема - кастинг. В то время как герцог, как и положено по сценарию, неотразим внешне, Дафна и Марина, по сюжету, должны быть просто сногсшибательными красотками, но первая не более чем слегка привлекательна, а вторая так просто ниже среднего. На мой вкус, по крайней мере.

Теперь положительные впечатления.

1) Сценарист молодец. Английский язык, на котором говорят персонажи, необыкновенно красив, историчен, и доставляет колоссальное удовольстие.

2) Отличная игра актеров. Практически всех. Как писал Жванецкий, «Граф английский - тоже неловко, боком, все боится войти к себе в замок. Ну, если пиджак от шеи на четверть отстает и шейка как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь, если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать?! Или руку королеве целовать, или панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать: она тоже пожать норовит.». В современных голливудских фильмах эта проблема тоже присутствует. Играют английских графов как Рокфеллеров и Вандербильдов. Но не в этом сериале. У этих в каждом повороте головы видны десять поколений в Палате лордов.

3) Одна из задач режиссера, хоть по сюжету и не главная, было продемонстрировать каким естественным и натуральным может быть color-blind общество. Не расистское, не антирасистское, но общество, в котором цвет кожи играет роль не большую, чем цвет глаз. И это у них прекрасно получилось. Не потому, что в Букингемском дворце расы полностью перемешаны, но потому, что через пару эпизодов об этом совершенно забываешь, и далее даже не обращаешь внимания на то, кто там белый, а кто черный. В каком-то смысле, авторы поставили на нас, зрителях, психо-социологический эксперимент, и результаты эксперимента оказались весьма интересными.

Сразу оговорюсь, что написать об этом фильме меня побудила отнюдь не его фестивальная скандальность, считаю фестивальную тему делом десятым, и не Дикаприо - как актер меня он особо не вдохновляет, и даже не режиссер – считаю что Иньярриту имел большой потенциал, но где-то оступился. Вообще, «Выжившего» я посмотрел совсем недавно, а заинтересовала меня в нем именно «индейская» тематика, как будто снова в детстве оказался.

А в далеком «децтве», друзья, ваш покорный слуга просто перся от Фенимора Купера, одного только «Последнего из Могикан» я перечитал раза три. Очень меня захватывали всякие брутальные Чингачгуки, предельно молчаливые, но иногда толкающие пафосные телеги, дикие например, трапперы-англосаксы – неотесанные но благородные, а так же гнусные французишки, гадящие исподтишка и стравливающие разные индейские племена, чем собственно их и подрывающие. Впрочем, если верить Фенимору, среди диких племен отнюдь не все одинаково ценны, есть и абсолютно никчемные, сранным образом именно такие и прибивались к лягушатникам, короче это была их ошибка. Так вот, когда я начал смотреть фильм, я обнаружил весь этот набор, практически один к одному.

Я подумал: Твою мать, мне понадобилось лет двадцать чтобы разобраться где идеологическая пропаганда, а где реальная история, где ангажированный художественный вымысел, а где хоть какая то похожая на правду историчность. А эти чудики, более чем за 200 лет, даже буквы не изменили в своих превратных представлениях о действительности, да еще и мексиканца прогнули снимать подобную казуистику.

Впрочем, что то я горячусь?... По-видимому, в принципе не существует народа, не отягощенного застарелыми историческими заблуждениями. Однако в данном случае поговорим именно о североамериканском межэтническом взаимоотношении, а так же его отражении в искусстве, если так можно определить голливудско-тайваньский «The Revenant» 2015 года выпуска.

Немного о сюжете. Картина, в целом довольно визуально насыщенная, спасибо компьютерной анимации, конкретные эпизоды сняты с большой претензией на реалистичность (где-то переходят грань фанатизма), много насилия и жестокости, что вероятно должно создать атмосферу «ацкой» старины. Особой толерантности между народами не наблюдается, индейцы пронзают белых стрелами, рубают томагавками и снимают скальпы самым беспардонным образом, белые в долгу не остаются и поступают с индейцами не менее грубо, то есть вешают, жгут вигвамы и насилуют индианок почем зря, причем занимаются сим хулиганством исключительно французы. Само собой, единственным островком порядка и справедливости является форт и капитан Эндрю Генри, а несчастные дикари так и жмутся к форту, в поисках защиты.

Гласс это такой крутой траппер Дикаприо, у него жена индианка и совместный сын. Гласс мирно охотится на белок, в компании таких же мирных трапперов, но на них нападают жестокие индейцы Арукара. Индейцы Арукара, в принципе нормальные ребята, но сейчас они немного возбуждены, у вождя украли красавицу-комсомолку дочь. Сделали это конечно же похотливые французы, в целях секса, а науськали на англосаксов, в целях получения наживы. И вот племя Арукара как подорванные бегают по всей Дакоте в поисках дочки, и гасит мирных трапперов, а она у них под носом в сексуальном рабстве у французов, и неизвестно сколько бы это еще продолжалось, если бы не Гласс, который весь ранетый гризли, пробегал чисто случайно в целях мести (не гризли, гризли он сразу отомстил), и попутно освободивший дочку вождя. Вот такой вот межэтнический конфликт.

Но послушайте господа, я вовсе и не собираюсь клеймить мирных англосаксонских трапперов, и тем более кротких баптистов и прочих методистов, ну не заладилось у них с индейцами, бывает, ну перебили всех индейцев кроткие баптисты, так получилось, ненависть была взаимная, у русских на Аляске тоже с индейцами не ладилось. Но у французов то с индейцами было все просто «Tr`es bien», доказательством этого можно считать существование целого народа – квебекцы, ибо оные сплошь метисы прекрасно ассимилированные с местным населением французы, практически то же было с испанцами и португальцами.

Случайно вспомнил про этот фильм, рассматривая, кого ещё угораздило со мной в один день уродиться — Барбара Херши. Фильмов у неё несчетное количество, но вспомнился вот — Трюкач (старинного 1980 года выпуска, The Stunt Man в их американском оригинале).

Фильм позиционируется как комедийный, но никогда не воспринимался, как именно комедия. Кэмерон в исполнении Стива Рэйлсбека (более нигде так ярко не отметившегося) всю жизнь бежит, потому что его или убьют, или арестуют. Так было и во Вьетнаме, так происходит и сейчас. В первом приближении — конечно, такая жизнь катастрофически несчастна; что он (именно Кэмерон) вытворяет в кадре (а в кино снимают кино) на грани жизни и смерти — нисколько ни комедийный образ (у Стива Рэйлсбека)! Но вот этот тонко сыгранный нюанс, убедительно отражающий его жажду жизни и любви, его веру в сказку, которую дает всем нам кинематограф и режиссер Элай (Питер О’Тул), он всё расставляет по своим местам.

Итак, всё начинается прекрасным жарким летним утром, когда все (и люди, и животные, и природа) пребывают в спасительном от жары уединении и бездействии на фоне легкой приджазованной музыки, едва слышной за кадром. И на фоне этой красоты и безмятежности как преступники куда-то крадутся полицейские. Так и есть — они хотят помешать Кэмерону насладится игрой на автомате, по-видимому, в прохладном кафе посредством наручников и ареста Кэмерона.

Так и есть в мелодии появляется новый тревожный и романтический мотив, а Кэмерон — понятно, что бегать ему не привыкать; а картина сразу срывается в бешеный ритм. Погоня! Какой детективный сюжет обходится без неё? Один — бежит, другой — догоняет! Таков непреложный закон жанра! Детектив без погони — это как жизнь без любви. Ой, это из другого фильма... Но результат всё тот же. Главный герой спасся и прибежал к мосту, где его опять подстерегает опасность.

В итоге — случайным образом Кэмерон жив, от машины в реке пузырьки, и рядом с мостом кружит вертолет с киношниками; так Кэмерон попал на съемочную площадку, а, можно сказать и на кастинг.

Дальше так подробно рассказывать не буду — так, может быть, фрагментарно, всё-таки этот фильм своим течением и прекрасным музыкальным сопровождением (Доминик Фронтир) создают некую ауру достоверности, что мне на слово не поверите, а вот глазам своим — да. Так что — смотреть, смотреть, смотреть (уже забыли всё с 80-го года).

Безусловно, очень шокирует наблюдаемая Кэмероном сцена боя на морском берегу. Когда вдруг случайно начинают взрываться ящики с боеприпасами...

Здравствуйте уважаемые.

Тут намедни в посте об первых американских героях WWII (вот тут:https://id77.livejournal.com/3635182.html) я вспомнил фильм "Перл-Харбор". Никогда не скрывал, что вообще хорошо отношусь к этому кино (именно как художественному произведению) и пересматривал его несколько раз. ИМХО, один из самых удачных картин Майкла Бея :-))

Ну так вот, я смотрел фильм столько раз, что никак не мог не обратить внимание на некоторых актеров второго и третьего плана, которых (если честно), не ожидаешь увидеть в кино.

Давайте вспомним, и, возможно, вам будет интересно :-)

Итак, начнем с 3 медсестер :-))

Прежде всего - это Сара Рю. Она сыграла медсестру Марту

Кто такая Сара? Помните, в свое время на МТV был такой ситком "Клава, давай!"?

Ну так вот она играла главную героиню - Клаудию Кейси. Я с удовольствием смотрел :-))

Если вы внимательно смотрели фильм, то, конечно же помните невесту лейтенанта Рэда Винкла ("Рыжика") , которая была самой молодой из всех, и обманула что ей больше, чем на самом деле, чтобы попасть в медсестры. Эту рыженькую симпатичную девушку по фильму звали Бэтти Байер.

Ее сыграла красавица Джейми Барбара Кинг.

Эта актриса и супермодель сыграла еще в одном культовом фильме, который вы, безусловно видели :-) Дело в том, что она сыграла сразу 2 роли - Голди и Венди в "Городе Грехов" :-)

Ну и конечно Дженнифер Гарнер, которая сыграла медсестру Сандру.

Обладательница премии "Золотой глобус" и Гильдии киноактёров США, бывшая супруга Бена Аффлека, которая снялась в большом количестве известных фильмов в том числе "Поймай меня, если сможешь", "Из 13 в 30", "Сорвиголова", "День святого Валентина", "Далласский клуб покупателей".

Ну не только медсестры интересны :-)

Прекрасный комик и хороший актер Дэн Эйкройд сыграл капитана Турмана.

Ну, думаю, его заметили все.

Уильям Фихтнер сыграл небольшую роль отца Дэни.

Он хорошо вам известен по многим фильмам, и прежде всего по ролям Кента в "Контакте", Юргена в "Эквилибриуме", Тома Андерлэя в "Нашествие" и агента Александра Махоуна в "Побеге".

Томас Клиффорд Арана сыграл адмирала Фрэнка Джека Флетчера

Отличный актер, который сыграл во многих и многих фильмах. Ну, например в "Телохранителе" или "Гладиаторе"

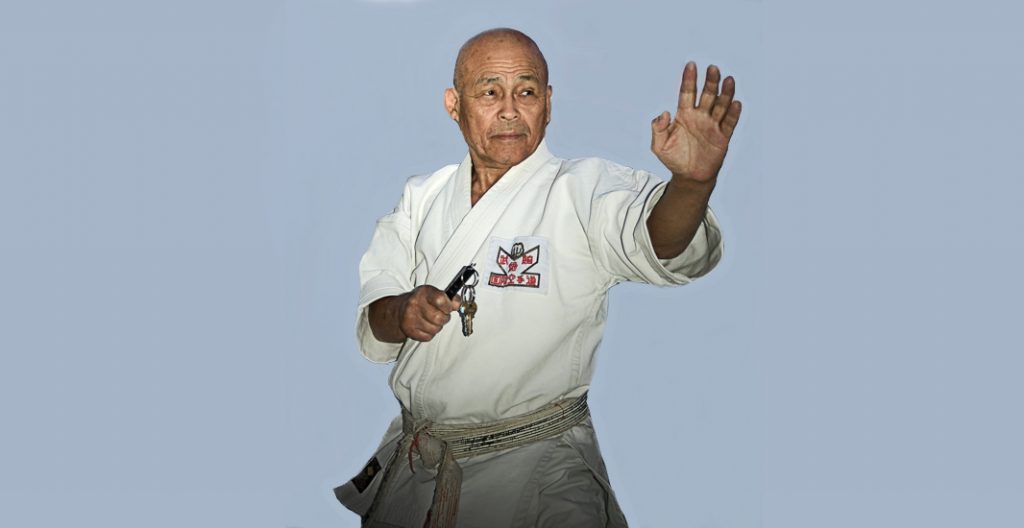

Ну и великий распространитель восточных единоборств,создатель Госоку Рю, Кубодзицу, Куботана, личный тренер многих звезд, изобретатель многих видов оружия Сокэ Такаюки Кубота сыграл роль адмирала Нагумо.

Приятного времени суток.