Святосла́в Теофи́лович Ри́хтер 20 марта 1915, Житомир — 1 августа 1997, Москва — советский и российский пианист.

Один из крупнейших пианистов XX века, чья виртуозная техника сочеталась с огромным репертуаром и глубиной интерпретаций.

Родился в Житомире в семье российских немцев, отец — пианист, органист и композитор Теофил Данилович Рихтер, преподаватель Одесской консерватории и органист городской кирхи; мать — Анна Павловна Москалёва из русских дворян немецкого происхождения. Во время Гражданской войны семья была разъединена, Святослав жил в семье тётки Тамары Павловны, от которой унаследовал любовь к живописи, ставшей первым его творческим увлечением.

Все поразительно в «Князе Игоре». Во-первых, конечно же, гениальная музыка. Во-вторых, то, что опера сочинена человеком, профессиональным занятием которого была не музыка, а химия (А. П. Бородин был академиком-химиком). В-третьих, многое в опере, хотя и было сочинено Бородиным, но не было им записано и оркестровано; оперу завершили друзья композитора — Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов и А. К. Лядов Увертюра, хотя и была сочинена А. П. Бородиным, но не была им положена на бумагу. Записана же она, закончена и оркестрована после его смерти и по памяти А. К. Глазуновым, слышавшим ее много раз в исполнении на фортепиано самого автора. В-четвертых, все эти композиторы часто работали в таком тесном контакте друг с другом, что почти невозможно определить, что в «Князе Игоре» написано одной рукой, а что — другой; иными словами, музыкальный стиль оперы представляет нечто художественно абсолютно цельное. При этом необходимо подчеркнуть (как это сделал Н. А. Римский-Корсаков в связи со своим участием в работе над «Борисом Годуновым»), что «Князь Игорь» полностью опера А. Бородина.

На сопках Маньчжурии (первоначально, Мокшанскій полкъ на сопкахъ Маньчжуріи) — русский вальс начала XX века, посвящённый погибшим в Русско-японской войне воинам 214-го резервного Мокшанского пехотного полка. Автор — военный капельмейстер полка Илья Алексеевич Шатров.

Предыстория

В феврале 1905 года 214-й резервный Мокшанский пехотный полк в тяжелейших боях между Мукденом и Ляояном попал в японское окружение и постоянно подвергался атакам противника. В критический момент, когда уже заканчивались боеприпасы, командир полка полковник Петр Побыванец отдал приказ: «Знамя и оркестр — вперёд!..» Капельмейстер Шатров вывел оркестр на бруствер окопов, отдал приказ играть боевой марш и повёл оркестр вперед за знаменем полка. Воодушевленные солдаты ринулись в штыковую атаку. В ходе боя полк под музыку оркестра непрерывно атаковал японцев и, в конце концов, прорвал окружение. В ходе боя погиб командир полка, от 4000 личного состава полка осталось 700 человек, из оркестра в живых осталось только 7 музыкантов. За этот подвиг все музыканты оркестра были награждены георгиевскими крестами, Илья Шатров — офицерским орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами (второе подобное награждение капельмейстеров), а оркестр удостоен почётных серебряных труб.

Музыка В.Агапкина

Слова В.Лазарева

Оригинальный текст знаменитого марша

Прощание славянки (текст 1912 г.)

Наступает минута прощания,

Ты глядишь мне тревожно в глаза,

И ловлю я родное дыхание,

А вдали уже дышит гроза...

Дрогнул воздух туманный и синий,

И тревога коснулась висков,

И зовет нас на подвиг Россия,

Веет ветром от шага полков...

"Прощание славянки", песня на музыку Василия Агапкина, слова

Геннадия Венедиктова в исполнении Даши Житковой

Развевается знамя державное,

Гром над строем гремит полковой.

Тает в дымке колонн колыхание,

Ждёт поутру решительный бой.

Мать, сестра и жена иль любимая

В сердце чутком тревогу таят.

Марширует полями родимыми

Полк туда, где алеет закат.

Луиджи Родольфо Боккерини (19 февраля 1743 года, Лукка — 28 мая 1805 года, Мадрид) — итальянский виолончелист и композитор XVIII века.

Музыкальное наследие итальянского виолончелиста и композитора Л. Боккерини почти целиком состоит из инструментальных сочинений. В «век оперы», как нередко называют XVIII столетие, он создал лишь несколько музыкально-сценических произведений. Виртуоза-исполнителя влекут к себе музыкальные инструменты и инструментальные ансамбли.

Перу композитора принадлежат около 30 симфоний; различные оркестровые произведения; многочисленные скрипичные и виолончельные сонаты; скрипичные, флейтовые и виолончельные концерты; около 400 ансамблевых сочинений .

Немного из биографии балерины

Кондратьева Марина Викторовна – прима-балерина Большого театра, народная артистка РСФСР, а затем и СССР, известный балетмейстер, а также лауреат I степени на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Варшаве.

Семья

Достоверных сведений о том, кем была и чем жила мать балерины, до сих пор нет, однако имя отца ее и по сей день многим известно. Виктор Николаевич Кондратьев был выдающимся советским физиком-химиком, который внёс огромный вклад в развитие разделов двух интегрирующих наук. Этот человек, всю свою жизнь посвятивший науке, профессор и доктор наук, сумел воспитать в дочери внутренний стержень, без которого ни в жизни, ни тем более в балете, никак нельзя было продержаться.

Детство

Я встретил вас – и все былое

В отжившем сердце ожило…

Один взгляд на эти строки – и в голове сразу звучит мотив романса. Легко, по памяти, продолжаем:

Я вспомнил время золотое —

И сердцу стало так тепло…

Кажется, мы всю жизнь знали эти стихи, и рассказанная в них история представляется совсем простой: когда-то поэт любил женщину, и вдруг встречает ее, скорее всего, случайно, после долгой разлуки.

История действительно простая. Юношеская влюбленность, расставание, случайная встреча. И разлука действительно долгая – без малого четверть века, и встреча случайная. А все воскресает: и очарование, и любовь, и «душевная полнота», и сама жизнь наполняется смыслом. И трудно представить, что поэту уже 67 лет, а его любимой – 61. И остается только восхищаться такой силой и чистотой чувств, такой способностью любить, таким преклонением перед женщиной.

Это была Клотильда Ботмер – младшая сестра Элеоноры, первой жены Федора Ивановича Тютчева; ее инициалы и вынесены в заглавие стихотворения.

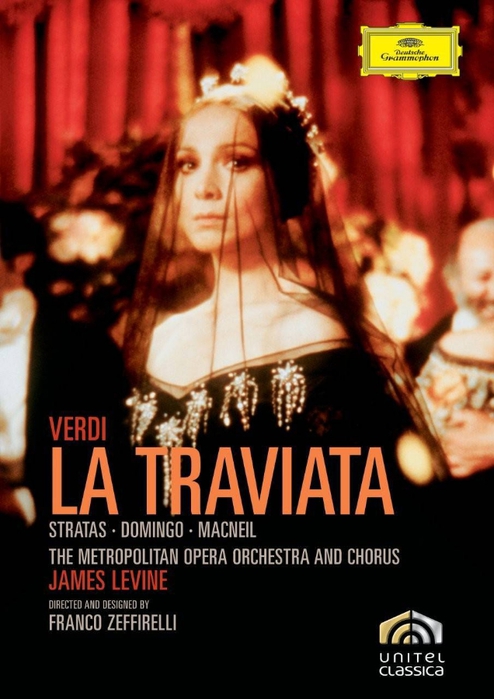

Сюжет основывается на драме «Дама с камелиями» Александра Дюма, сына знаменитого на весь мир французского писателя.

Действие разворачивается в Париже, 1846 год. В доме Виолетты Валери большое торжество: страстные поклонники куртизанки отмечают её выздоровление. Среди гостей – недавно приехавший в столицу из провинции Альфред Жермон. Он влюбляется в девушку с первого взгляда , чем вызывает насмешки и искреннее удивление присутствующих. По просьбе гостей он исполняет гимн радости жизни и любви. Внезапно виновнице торжества становится нехорошо. Услышав звуки вальса, публика устремляется в другой зал. С Виолеттой остается лишь Альфред. Он признается ей в любви. Виолетта отшучивается, но в то же время дарит ему цветок и назначает на следующий день встречу. Гости покидают дом. Виолетта Валери ловит себя на мысли: она впервые в жизни готова по-настоящему полюбить.

Музыка П.Булахова

Стихи Н.Анордиста

Вот на пути село большое,

Туда ямщик мой поглядел,

Его забилось ретивое,

И потихоньку он запел.

"Твоя краса меня сгубила,

Теперь мне белый свет постыл.

Зачем, зачем приворожила,

Коль я душе твоей не мил!

По мне лошадушки сгрустятся,

Расставшись, бедные, со мной.

Они уж больше не помчатся

Вдоль по дороге столбовой.

Недолго песней удалою,

Недолго тешить седока.

Уж скоро, скоро под землею

Зароют тело ямщика".

Поет Иван Скобцов

Переработка стихотворения Н. Анордиста (Николая Радостина) "Тройка" (см. ниже). Фрагменты исходного стихотворения вошли также в тексты других популярных народных песен:"Тройка мчится, тройка скачет", "Вот мчится тройка почтовая"

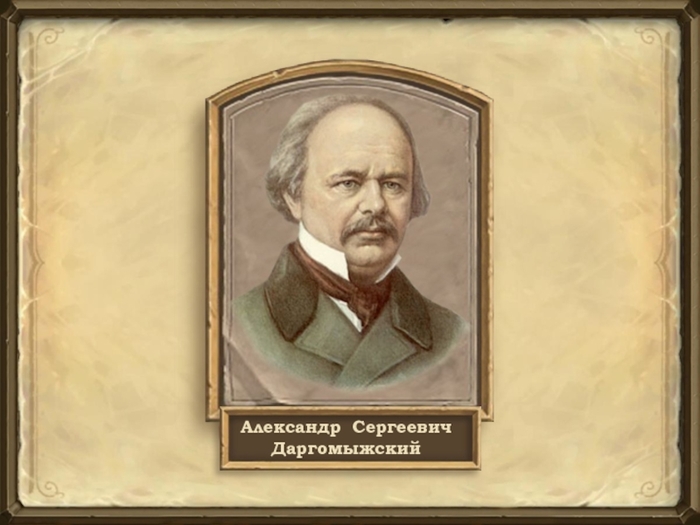

Ко дню рождения Русского композитора Александра Сергеевича Даргомыжского

Александр Сергеевич Даргомы́жский (14 февраля 1813, село Троицкое, Белёвский уезд, Тульская губерния —17января 1869, Санкт-Петербург) — русский композитор, чьё творчество оказало существенное влияние на развитие русского музыкального искусства XIX века. Один из наиболее заметных композиторов периода между творчеством Михаила Глинки и "Могучей кучки".

Мать, урождённая княжна Мария Борисовна Козловская, сестра знаменитого остряка Петра Козловского, вышла замуж против воли родителей. В семейном имении Твердуново, восточнее г. Вязьма, Александр Даргомыжский провёл первые 3,5 года своей жизни. В мае 1816 г. семья Даргомыжских переехала в Смоленск, а в конце 1817 г. в Петербург. В 1817 году семья переселилась в Петербург, где отец Даргомыжского получил место правителя канцелярии в коммерческом банке, а сам он начал получать музыкальное образование. Первой его учительницей по фортепиано была Луиза Вольгеборн, затем он начал заниматься с Адрианом Данилевским. Тот был хорошим пианистом, однако не разделял интереса юного Даргомыжского к сочинению музыки. Достигнув определённого мастерства, Даргомыжский начал выступать как пианист на благотворительных концертах и в частных собраниях. К тому времени он уже написал ряд фортепианных сочинений, романсов и других произведений, некоторые из которых были изданы.

Что такое менуэт?

Это придворный танец, корнями уходящий в народный фольклор. История его теряется в глубине веков. Известно, что французские крестьяне провинции Пуату танцевали его задолго до того, как молодой Людовик XIV ввел моду на менуэт при своем дворе.

Случилось это на одном из балов, когда король, весьма любивший участвовать в разных театрализованных постановках, выступил в роли крестьянина из Пуату. Тогда-то он впервые исполнил медленный танец - бранль - под мелодию народной песни. Чуть позже этот танец назвали "менуэт", то есть "маленький", имея ввиду мелкие шаги, придававшие танцу необыкновенное изящество и грациозность.

Бах. Менуэт и скерцо из сюиты Си минор

Музыка Петра Булахова

Слова Владимира Соллогуба

Нет, не люблю я вас, да и любить не стану!

Коварных ваших глаз не верю я обману.

Остыл огонь души, и сердце охладело!

Вы очень хороши, да мне какое дело!..

Пора мне поберечь себя от слов опасных,

От снега белых плеч и взоров ложно страстных,

В них, знаю я давно, куда как мало прока,

И, право, мне грешно ждать нового урока.

Но если кто-нибудь, хоть барин самый гадкий,

Подумать и вздохнуть заставит вас украдкой,

Скажите, почему мне станет безотрадно,

И больно так уму, и сердцу так досадно?

Поют Карина и Рузанна Лисициан

Авторство текста было установлено в 2002 году Михаилом Эльзоном - это стихотворение Владимира Соллогуба, написанное около 1855 года в альбом юной родственнице княгине Юлии Сергеевне Голицыной. До этого, со времени создания романса автором текста указывался Зименко (неустановленная личность, точные инициалы неизвестны) - предположительно, от него Булахов услышал стихотворение и потому подписал текст его именем.

Есть в русских народных песнях какое-то неповторимое очарование в своей, казалось бы, простоте, но в то же время и потрясающей глубине и искренности. Наши песни можно исполнять и в горе, и в радости, и в минуты грусти, и в часы бодрости, и за столом в кругу семьи, и несколькими хоровыми коллективами на торжественных мероприятиях – место русской песне найдётся в нашей жизни всегда и везде.

Поет Жанна Бичевская

Как однажды подметил один из наших сатириков, мы можем слушать и death metal, и попсу, и рэп , но идя по улице тёмной ночкой, петь мы всё равно будем «Шумел камыш» или «Ой, мороз, мороз». А уж после третьей стопки, когда по свидетельству потребляющих al Kehal наступает выкристаллизованное философское понимание жизни во всей её трагической сути, так и хочется затянуть "Чёрный ворон".

Личность Никколо Паганини всегда приковывала внимание публики, одни видели в нем настоящего гения, другие же мошенника, отказываясь верить в такой необычайный талант. Даже сегодня никто не может отрицать тот факт, что он был настоящим Маэстро и хоть виртуозный скрипач ушёл в вечность, но его произведения, а также воспоминания о его феноменальном таланте остались. Вся жизнь великого музыканта окутана тайнами и недомолвками, сопровождавшими его повсюду.

Родился будущий музыкант в Генуе 27 октября 1782 года. Его отец был мелким торговцем, но вместе с тем, Антонио Паганини очень увлекался музыкой и мечтал, чтобы его сын стал великим музыкантом. Практически все детство Никколо посвятил занятиям на инструменте. От природы ему достался необычайно острый слух, и с каждым днем его отец осознавал, что Никколо ждет слава настоящего виртуоза, поэтому было решено нанять ему профессионального учителя.

Так его первым наставником, не считая отца, стал Франческе Ньекко, который был композитором и скрипачом. Эти занятия помогли еще больше раскрыть талант маленького музыканта и уже в возрасте восьми лет он создает свою первую сонату.

Слух о маленьком гении постепенно разлетелся по всему небольшому городу и на Никколо обратил пристальное внимание скрипач Джакомо Коста, который теперь каждую неделю стал заниматься с мальчиком. Эти уроки принесли большую пользу начинающему музыканту и он ,благодаря этому,смог начать концертную деятельность. Так, первый концерт будущего виртуоза состоялся в 12 лет, в 1794 году.

Молодой, но уже необычайно популярный в Вене композитор впервые приезжает в Россию в 1856 году. По контракту, подписанному им на довольно выгодных условиях с Дирекцией Царско-Сельской железной дороги, Штраусу предстояло в течение летнего сезона дирижировать своим оркестром шесть раз в неделю в павловском павильоне "Воксал". Одиннадцать сезонов в общей сложности Штраус был ангажирован в Павловске.

"Живут лишь в России!" - так пишет Штраус на родину из яркого нарядного Павловска. Композитор был восторженно принят русской публикой и стал украшением короткого северного лета. Темпераментная фигура молодого музыканта, его манера дирижировать, его внешность - все заставляло говорить о нем, обсуждать, критиковать, восторгаться... "Северная пчела", "Отечественные записки", "Искра", "Голос" и другие издания публиковали статьи, карикатуры, фельетоны о молодом маэстро. Музыкальные магазины Петербурга наполнились нотами "очаровательных", "изящных", "мелодичных" произведений полюбившегося композитора. Штрауса приглашают ко двору играть на балах его величества, его хвалят и одаривают высочайшие особы. Восторженный композитор посвящал членам русской императорской фамилии марши и вальсы.

"Но была еще одна причина преклонения перед Россией и имя ей - Ольга. Ольга Смирнитская", - говорит Томас Айгнер. Точно сказать, когда именно познакомились Ольга и Иоганн - невозможно. Но в конце сезона 1858 года Ольга попросила Штрауса исполнить ее романсы в Павловске. Смирнитская (одна из первых русских женщин-композиторов) писала музыку на стихи Лермонтова, Пушкина, Фета. Штраус позже аранжировал ее вещи - утерянную Польку-мазурку и дошедший до наших дней романс на стихи Кольцова "Так и рвется душа". И рождается чувство такой силы, что и спустя столетие не может не волновать, когда читаешь письма Штрауса, сумбурные, пылающие страстью и отчаянием.

«Она вышла на сцену в строгом черном платье, оживленном длинной нитью жемчуга, держалась в строго профессиональной манере, и публика приняла ее с восхищением», – именно такой запомнили Валентину Левко ценители музыки, пришедшие в середине прошлого века на ее сольный концерт в Карнеги-холл. Такой образ певицы, наверное, запомнили вообще все. Она никогда не изменяла себе, своему стилю, не сворачивала с выбранного пути в искусстве.

Валентина Николаевна прожила долгую и интересную жизнь: пела в лучших театрах и концертных залах мира, была первой исполнительницей многих сочинений советских композиторов. В Большом театре до сих пор живы воспоминания о ее ни на кого не похожих Графине, Любаше, Марфе…

Она ушла как со сцены – на следующий день после своего 92-го дня рождения, после нового и мощного всплеска всеобщего обожания, когда нескончаемым потоком приходили теплые поздравления от первых лиц государства и от многочисленных поклонников из разных городов России, США и Европы. Она ушла, зная о том, что и сегодня очень любима слушателями.

В память о Валентине Левко мы публикуем эксклюзивную подборку воспоминаний выдающихся музыкантов прошлого и современности – тех, чья судьба так или иначе переплеталась с судьбой великой певицы.

Моцарт был старше Бетховена всего на четырнадцать лет. И в то время, когда Людвиг был ребёнком, все ещё хорошо помнили неслыханные триумфы гениального ребёнка Моцарта. Исключительный талант Бетховена обнаружился очень рано, и отец, в поисках выхода из материальной нужды, мечтал сделать Людвига "вундеркиндом", вторым Моцартом. В 1783 году немецкий композитор и музыкальный писатель, наставник Бетховена, писал о своём талантливом ученике в одном из тогдашних музыкальных журналов: "Этот юный гений заслуживает поддержки для своих артистических путешествий. Если он будет продолжать в том же духе, как и начал, из него выйдет второй Вольфганг Амадей Моцарт".

https://iskusstvo-zvuka.livejournal.com/317883.html

Балет "Жизель" сошел с афиш европейских театров и был бы невозвратно утерян, если бы не… русский балет.

«Жизель» по прошествии почти двух веков до сих пор не дает покоя ни хореографам, ни исполнителям. Первые делают свои редакции, ищут балетмейстерские или режиссерские находки. Вторые хотят воплотить на сцене, прожить эту историю, причем прожить каждый по-своему, как чувствуют, как слышат эту музыку, насколько понимают и знают эту историю.

1841 год. Эпоха романтизма, время невероятного интереса к потустороннему миру. Хореографическое искусство следовало за литературой и музыкой. Сам Адольф Адан до «Жизели» написал музыку к балетам «Фауст» и «Дева Дуная». В «Жизели» основой либретто Теофиля Готье стала древняя легенда о вилисах, которую записал Генрих Гейне.

Слова Дениса Давыдова

Не пробуждай, не пробуждай

Моих безумств и исступлений,

И мимолетных сновидений

Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,

Которой память – мука жизни,

Как на чужбине песнь отчизны

Изгнаннику земли родной.

Не воскрешай, не воскрешай

Меня забывшие напасти,

Дай отдохнуть тревогам страсти

И ран живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..

Мне легче горя своеволье,

Чем ложное холоднокровье,

Чем мой обманчивый покой.

1834

Поет Хочинский. Из фильма "Эскадрон гусар летучий"

В поэтических сборниках стихотворение Дениса Давыдова публикуется без заглавия либо под заглавием "Романс". На музыку положено А. Шпарвартом (1851) и другими композиторами. Песня получила широкое распространение в качестве "цыганского" романса и входила в репертуар многих цыганских исполнителей. Сейчас романс исполняется в основном на