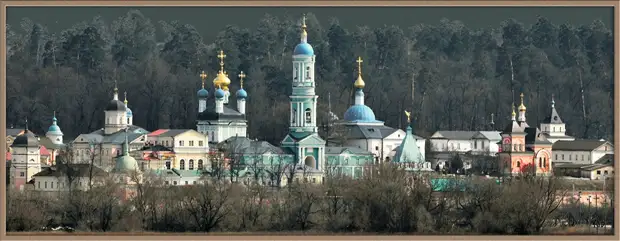

Введенская Оптина пустынь —ставропигиальный мужской монастырь Один из древнейших храмов России, расположенный на берегу реки Жиздры недалеко от города Козельска. Калужской области.

Один из древнейших храмов России, расположенный на берегу реки Жиздры недалеко от города Козельска. Калужской области.

от мастера @koshka_knitting *

Большое спасибо мастеру за описание

Далее текст автора:

Пряжа Lana Gatto maxi soft 5 мотков (цвет 10105) '

Спицы номер 6

На спицы набираем 6 петель.

1ряд: 1 петлю снимаем, 1 лиц; 2 изн; 1 лиц; 1 изн; ( последняя петля кромочная всегда вяжем изнаночной)

2ряд: 1 петлю снимаем; 1 изн; накид (на себя); две петли вяжем перекрещенными ( сначала провязываем лицевой вторую петлю не снимая первой, а затем и первую петлю провязываем лицевой.) остальные петли вяжем по узору до конца последняя изнаночная.

Накид делаем в каждом втором ряду. ( если нужен более длинный бактус с длинными концами, то можно делать в каждом 4 ряду.)

3 ряд: и все нечётные ряды вяжем по узору ( накид провязываем перекрещенной петлей чтобы не образовалась дырочки, так как я вяжу бактус петли «бабушкиным способом» то накид я провязываю за переднюю стенку изнаночной петлей)

И так продолжаем вязать 80 - 90см.

Далее делаем убавки в каждом втором ряду. если накид делали в каждом четвёртом ряду, то и убавки делаем в каждый четвёртый ряд.)

1 ряд : 1 петлю снимаем; 1 изн ; перекрещённые петли: сначала провязываем вторую петлю лицевой не снимая первую, затем первую петлю две вместе с третьей петлёй; остальные петли по узору вяжем до конца ряда, последняя изнаночная петля.

2ряд: вяжем по узору.

Первую петлю всегда снимаем, последняя всегда кромочная изнаночной.

Таким образом чередуем ряды до конца, пока на спице не останется 6 петель.

Закрываем петли, прячем все кончики.

Делаем ВТО.

Стираем, сушим в горизонтальном положении, отпариваем.

Бактус готов, поздравляю !

Всем приятного творчества, ставьте лайки, сохраняйте себе *

Связан из 100% мериносовой шерсти.

Легендарный апатит – самоцвет с мягкой энергией, очищающий ауру человека. Апатит – чудесный амулет и транслятор позитива, важный инструмент в литотерапии.

К тому же, очень нам всем понадобится в наступающем 2026 году – Огненной Лошади – для восстановления жизненных сил и душевного равновесия.

Цветы, трава и земля с Канавки считались лечебными, но и сейчас, в 21 веке, на Канавке можно увидеть то же самое, что было сотню-две лет назад - дорожка на холме, в форме ломаного незамкнутого кольца - это и есть Канавка. По ней медленно бредут верующие, про себя или очень тихо читая молитву. Завораживающее зрелище для тех, кто не молится. Кажется, что люди погружены в легкий или не очень транс.

Цветы, трава и земля с Канавки считались лечебными, но и сейчас, в 21 веке, на Канавке можно увидеть то же самое, что было сотню-две лет назад - дорожка на холме, в форме ломаного незамкнутого кольца - это и есть Канавка. По ней медленно бредут верующие, про себя или очень тихо читая молитву. Завораживающее зрелище для тех, кто не молится. Кажется, что люди погружены в легкий или не очень транс.

|

Кяхта — город районного значения в России, административный центр Кяхтинского района Республики Бурятия и городского поселения «Город Кяхта». Население — 17750 человек.

Кяхта (бурятское название Хяагта хото, монгольское Хиагт хот ). Один из пяти исторических городов Бурятии и один из 41 исторических поселений России.

Вид крепости в 1783 году

Название реки, урочища и города Кяхты происходит от бурятского хяаг, монгольского хиаг — «пырей» буквально — «пырейное место».

НАТЮРМОРТ

Беря изображения не забывайте,пожалуйста Процитировать.

Работы в большом формате ВО ВЛОЖЕНИИ ВНИЗУ ПОСТА

Благодарю за цитирование и нажатие кнопочки "Нравится".

|

|

|

|

|

|

В этот чудесный день хочу пожелать тебе крепкого здоровья и огромного счастья. Пусть рядом с тобой всегда будут верные и надёжные друзья, и твои родные люди. Что бы сбывались самые заветные мечты, а в доме царили уют и гармония! Пусть все невзгоды и ненастья обходят стороной. Успехов и удачи во всех твоих делах и начинаниях.

|

|