У выходца из Саксонии Бурхарда Кристофа Миниха не слишком хорошая репутация в России. В трудах отечественных историков он часто предстает в образе грубого солдафона, который...

...издалёка,

Подобный сотням беглецов,

На ловлю счастья и чинов

Заброшен к нам по воле рока.

(М. Ю. Лермонтов.)

Нет ни малейших сомнений в том, что, будь он русским, оценка его деятельности оказалась бы более высокой.

Скульптурное изображение Миниха на новгородском памятнике "Тысячелетие России".

В советское время большое влияние на формирование образа Миниха среди людей, интересующихся историей оказал Валентин Пикуль, который, при всех его достоинствах, был человеком увлекающимся и не признающим полутонов. В романе "Слово и дело" Миних, по воле писателя, оказался в стане врагов "патриотов России". О победах Миниха В. Пикуль тоже скрепя сердце поведал, но так, что всем становится ясно: заезжий немец только и умел, что заваливать врагов трупами и крови русских солдат не жалел.

Между тем заслуги Миниха перед новым отечеством бесспорны и весьма велики. И человеком он был незаурядным и талантливым. Говоря о нем в дальнейшем, мы то и дело будем произносить слова "впервые", "первый", "первым". Обратите на это внимание, читая статью. Вовсе не случайно изображение Миниха оказалось на новгородском памятнике "Тысячелетие России".

А Екатерина II, воцарению который наш герой изо всех сил пытался воспрепятствовать, однажды сказала о Минихе: "Не будучи сыном России, он был одним из ее отцов."

Бурхард Кристоф фон Мюнних. Гравюра Мартина Бернигерота

Молодые годы Миниха в Европе. Настоящая фамилия нашего героя — Münnich (Мюнних), родился он в городе Нойенхунторфе саксонского графства Ольденбург в 1683 году. Он был дворянином во втором поколении и, как и его отец, стал военным инженером. Люди в то время взрослели быстро. Уже в возрасте 16 лет наш герой поступил на службу во французскую армию. До переезда в Россию он успел послужить ещё в армиях некоторых германских государств и Польши. Принимал участие в Войне за испанское наследство: в 1702 г. в чине капитана отличился при осаде Ландау, в 1709 году, уже майором, сражался а знаменитой Мальплакетской битве. В 1712 году подполковник Миних получил ранение в ходе Дененской битвы и попал в плен, в котором находился до заключения Раштадтского мира между Францией и Австрией в марте 1714 года. После освобождения, в чине полковника занимался строительством канала между Фульдой и Везером в Гессене.

В 1716 году он оказался на службе у Августа II — саксонского курфюрста и короля Польши. Здесь он дослужился до звания генерал-майора, принял участие в двух дуэлях (на одной из них убил полковника Ганфа, на другой получил ранение).

Приглашение в Россию и служба при Петре I

В Россию Миниха в 1721 году пригласил русский посол в Варшаве Г. Долгоруков, которого Петр I потом благодарил за "хорошего инженера и генерала". При встрече с императором саксонец охарактеризовал себя как специалиста по крепостным работам и устройстве пехотных войск и предупредил, что плохо разбирается в архитектуре, артиллерийском деле, а также во всем, что касается флота и кавалерии. Также он сообщил, что может преподавать математику, фортификацию и военное искусство.

В результате Миних устраивал Обводной канал в Петербурге и шлюз на реке Тосна, строил дорогу из Петербурга в Шлиссельбург, а затем возглавил строительство Ладожского канала.

А. Моравов, И. Сытин. "Прорытие Ладожского канала".

Петр I однажды так сказал о нем: "Никто так хорошо не понимает и не исполняет мыслей моих, как Миних".

На службе у Петра II и Анны Иоанновны.

В 1728 году, уже во время царствования Петра II, Миних стал графом Российской империи и был назначен генерал-губернатором Петербурга, заменив на этом посту опального А. Меншикова. Это назначение тогда не казалось особенно высоким и престижным, потому что Петр II и его окружение предпочитали Москву, и никто не мог знать о скорой смерти юного императора.

Петр II, портрет работы неизвестного русского художника, Эрмитаж

Тем не менее, Миних по мере сил старался продолжать обустройство Петербурга, Кронштадта и даже Выборга.

В. Н. Бовин. Портрет Б. Х. Миниха, 1848 г. Эрмитаж

В июле того же 1728 года Миних получил неожиданное поручение "малевания на знаменах" и "доведения до ума" и старых, и недавно сочиненных гербов — вместо репрессированного управляющего Герольдмейстерской конторой Санти. Нисколько не смутившись, Миних тут же взялся за работу и в мае 1729 г. отправил созданный им гербовник на утверждение императору. В настоящее время Санкт-Петербургом, Курском и Брянском используются именно гербы, придуманные Минихом. Таким образом, его можно называть не только российским полководцем, инженером и государственным деятелем, но также и герольдмейстером.

После неожиданной смерти заболевшего Петра II ставшая Императрицей Анна Иоанновна в 1732 году вернула двор в Петербург.

Луи Каравак. Портрет Анны Иоанновны, 1730 г.

Миних, который занимался всеми вопросами переезда и размещения Императрицы и ее придворных на новом месте, произвел на Анну самое благоприятное впечатление. В результате он получил звание генерал-фельдмаршала и должность президента Военной коллегии. На этом посту Миних создал два новых гвардейских полка (Измайловский и Конногвардейский). Кроме того, именно при Минихе в российской армии появились кирасирские, гусарские и саперные полки. Для вновь созданных кирасирских полков пришлось завозить лошадей из-за границы. Миних контролировал закупки и обустройство российских конных заводов.

А ещё немец Миних уравнял иностранных и русских офицеров в получаемом ими жалованье. Были ликвидированы и копившиеся годами задолженности по его выплатам. Также по инициативе Миниха было построено либо реконструировано 50 крепостей на границе с Турцией и Персией. Срок службы рядовых был сокращен до 10 лет, единственного кормильца в семье было запрещено забирать в рекруты. По инициативе Миниха были открыты несколько военных госпиталей и гарнизонные школы. Также он стал основателем Шляхетского кадетского корпуса. Его директором он оставался вплоть до 1741 года, что, с одной стороны, обеспечивало достойное финансирование этого учреждения, а с другой — делало обучение в нем престижным.

В 1733 году началась война, в которой за корону Польши спорили поддерживаемый Францией Станислав Лещинский и саксонский курфюрст Фридрих Август, на стороне которого выступили Россия и Австрия.

Русские войска тогда возглавлял Петр Ласси — ирландец нормандского происхождения, один из самых успешных российских полководцев XVIII столетия, о котором, к сожалению, мало вспоминают сейчас.

Пётр Ласси

Испанский посол в Санкт-Петербурге герцог де Лирия так писал о нем: "Ласси, генерал от инфантерии, родом ирландец, знал своё дело в совершенстве. Его любили, и он был человек честный, не способный сделать ничего дурного и везде пользовался бы славою хорошего генерала".

Уже в возрасте 13 лет Pierce Edmond de Lacy (ирландский вариант имени — Peadar de Lasa) в чине лейтенанта принял участие в Войне двух королей (Вильгельм III против Якова II) на стороне якобитов. После поражения эмигрировал во Францию, где ему пришлось поступить на службу в Ирландский полк рядовым, но он выслужил себе офицерское звание во время Савойской кампании. В 1697 году перешёл на австрийскую службу, воевал с турками под командованием герцога де Круа, в 1700 году вместе с ним оказался в России. Принимал участие в Северной войне начиная с Нарвского сражения. Участвовал и в Полтавской битве, и в Прутском походе. В 1719 году командовал корпусом, опустошившим окрестности Стокгольма, после чего шведы согласились на мирные переговоры. В итоге рядовой Ирландского полка французской армии Петр Ласси дослужился до звания генерал-фельдмаршала армии российской. Согласитесь, случай не рядовой и достаточно уникальный.

Также он стал графом Священной Римской империи германской нации.

Именно Ласси взял Ковно, Гродно, Варшаву и многие другие города, пройдя всю Польшу — до Балтийского моря. Под защитой его армии проходил Гроховский сейм, на котором польским королем был избран Фридрих Август. Позже движение корпуса Ласси через Баварию стало решающей причиной выхода Франции из Войны за польское наследство, а в Германии по этому поводу была написана эпиграмма:

О галлы! Знали вы гусарские клинки

И в страхе мнили: служат немцам черти!

Дрожите ж — шлёт Москва к нам верные полки.

Едва ли кто из вас избегнет жуткой смерти!

В Германии Ласси встретился со знаменитым австрийским полководцем — 70-летним Евгением Савойским, который недавно одержал свою последнюю победу. Принц очень высоко оценил состояние русских полков Ласси после этого похода, довольно тяжёлого, и не скупился на комплименты.

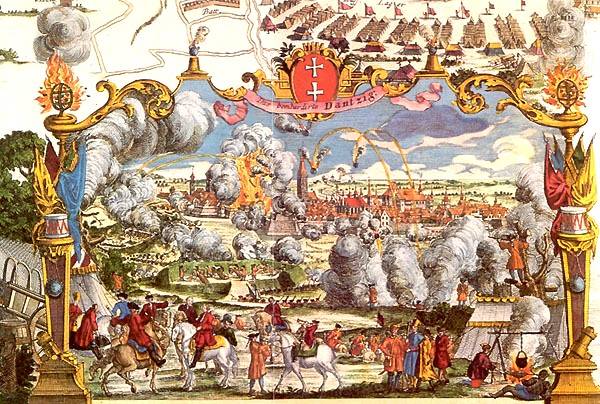

В 1734 году Миних возглавил русские войска во время осады Данцига (сейчас — Гданьск), сменив на посту главнокомандующего Петра Ласси.

Осада Данцига,1734 год

Именно тогда, впервые в истории у осажденного Данцига, где укрывался Лещинский, вступили в бой русские и французы. Солдаты полков Перигор и Блезуа под командованием графа де Плело высадились близ крепости и через болото вышли прямо на позиции русских войск. Поскольку при этом переходе у них отсырел порох, больших хлопот русским они не доставили: 232 француза, в том числе командир, были убиты (у русских погибли лишь 8 человек), остальные сдались в плен. В итоге Станиславу Лещинскому пришлось бежать из Данцига, переодевшись а одежду крестьянина.

Война с Османской империей

А затем были победы в Русско-турецкой войне 1735-1739 гг., которая смыла горечь поражения на реке Прут и показала всем, что и османов, и крымских татар можно побеждать.

С 1711 года и монархи России, и ее генералы испытали страх при мысли о войне с Османской империей. Тяжёлые воспоминания об унизительном положении, в котором оказалась тогда армия, буквально парализовали волю современников того похода и особенно его участников. Но поколение сменилось, и две русские армии под руководством новых генерал-фельдмаршалов Миниха и Ласси по очереди вошли в Крым и успешно воевали против турок у Азова, Очакова и Хотина.

В 1736 году войска Миниха впервые в русской истории взяли штурмом Перекоп и вступили на землю страшного полуострова, захватив Гезлев (Евпатория), Ак-Мечеть и ханскую столицу Бахчисарай.

Победа русских под Перекопом в 1736 году

Петр Ласси в это время взял крепость Азов, оставленную по условиям Прутского мира.

Капитуляция Азова в 1736 году. Азовский паша Мустафа Ага вручает графу Ласси ключи от города. Фрагмент немецкой гравюры 1740 года.

Из-за нехватки продовольствия и начавшейся эпидемии Миних вынужден был уйти из Крыма. Татары ответили набегом на украинские земли, но на обратном пути были перехвачены донскими казаками атамана Краснощёкова, которые отбили пленных.

В июне 1737 года армией Миниха штурмом был взят Очаков.

Осада Очакова. Гравюра XVIII века

Ласси в это время перевёл свои войска через Сиваш, в двух битвах (12 и 14 июня) разбил войска крымского хана и через Перекоп вышел на территорию Украины.

В августе 1739 года русская армия Миниха разгромила в Ставучанском сражении османские войска сераскира Вели-паши, причем в этой битве Миних первым в России построил свои войска в каре — очень большие, по несколько тысяч человек.

Вы обратили внимание, сколько раз в нашем рассказе мы уже употребили слова "первый" или "впервые"?

Русская армия в течение двух суток находилась в окружении, подвергаясь непрерывным атакам со всех сторон, но успешно и с большими потерями для турок отбивала эти нападения. Наконец, 17 (28) августа, проведя демонстрацию на правом фланге противника силами пяти полков, Миних обрушил мощный удар на левый фланг. Османы бежали.

Ставучанское сражение вошло в историю как самая бескровная победа русской армии (при том, что по численности русская армия уступала османско-татарской): убитых среди русских насчитали лишь 13, у турок и татар погибло не менее 1000 человек. И одержал эту победу полководец, которого традиционно обвиняют в том, что он "смыл позор Прутского мира потоками русской крови".

Вообще-то, потери в армиях Миниха действительно были велики: главным образом от причин, не связанных с боевыми действиями (прежде всего от инфекционных болезней). Но так же велики они были во всех армиях того времени. И уж, конечно, они были не больше потерь в армиях того же Петра I, о котором говорили, что он "жалеет людей меньше, чем лошадей" (а о "просвещенном европейце" Карле XII — что он "не жалеет ни тех, ни других"). Напомним, что во время того же Прутского похода 1711 года русская армия в боях потеряла 2 872 человек, а от болезней, голода и жажды — 24 413.

После победы у Ставучан русские заняли Хотин, Яссы и почти всю Молдавию.

Хотинская крепость

Михаил Ломоносов в это время ещё не был ни академиком, ни придворным поэтом. Он был студентом, направленным на учебу в Германию. О победе Миниха под Ставучанами и взятии русскими войсками Хотина Ломоносов узнал из газет, и это известие так воодушевило его, что, отнюдь не по заказу, а по велению души он написал знаменитую оду:

Но враг, что от меча ушел,

Боится собственного следа.

Тогда увидев бег своих,

Луна стыдилась сраму их

И в мрак лице, зардевшись, скрыла.

Летает слава в тьме ночной,

Звучит во всех землях трубой,

Коль росская ужасна сила.

Здесь он впервые использовал десятистишную строфу, четырехстопный ямб, женские и мужские рифмы, перекрестную, парную и опоясывающие рифмовки — и фактически создал размер классической русской торжественной оды, который окончательно оформился в 40-х годах XVIII столетия стараниями Сумарокова. В этом размере писали оды ещё в начале XIX века, в том числе Г. Державин ("Фелица") и А. Радищев ("Вольность"). А четырехстопный ямб стал любимым размером А. С. Пушкина.

Но, поскольку все эти необычайно важные во всех отношениях победы над Османской империй были одержаны ирландцем и саксонцем, да еще в годы правления "ужасной" Анны Иоанновны и, страшно сказать, "бироновщины", о них в России было принято говорить не слишком громко. Акцент всегда делался на последующих победах Румянцева и Суворова. Эти полководцы, разумеется, были более успешны, их победы — более масштабны и впечатляющи, но начало было положено именно Минихом и Ласси.

"Ночная революция" 1740 года

Однако многие, говоря о Минихе, вспоминают не его административные таланты и даже не победы, а "Ночную революцию" 9 ноября 1740 года — первый (и опять мы слышим это слово!) государственный переворот в Российской империи.

Перед смертью Анна Иоанновна подписала указ о назначении наследником престола своего внучатого племянника — двухмесячного Иоанна Антоновича, сына Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха Брауншвейг-Беверн-Люнебургского (адъютантом которого некоторое время был небезызвестный барон Мюнхгаузен). А регентом умирающая императрица назначила своего фаворита — Эрнста Иоганна Бирона.

Бирон, Эрнст Иоганн.

В России этот курляндский немец был объявлен буквально чудовищем, что, разумеется, является большим преувеличением. Ещё Пушкин писал о нем: Он имел несчастие быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени и в нравах народа.

Бирон был чужим в России, у него было мало друзей, но много врагов, и потому он практически не имел шансов удержаться на столь высоком посту. Честолюбие погубило его. 17 октября 1740 года Бирон приступил к выполнению своих обязанностей регента, а уже 9 ноября за ним "пришли" люди Миниха во главе с подполковником Манштейном.

Теперь регентом стала мать малолетнего императора, а Миниху достался пост "первого министра в наших консилиях", при этом он оставался президентом Военной коллегии. Однако чин генералиссимуса достался Антону Ульриху, который таким образом оказался начальником фельдмаршала Миниха в военных делах, что и стало причиной рокового конфликта.

К тому же после переворота Миних тяжело заболел (простудился холодной осенней ночью, ожидая возвращения "экспедиции" Манштейна), и, пока он лежал дома, родители императора успели договориться с А. Остерманом о таком перераспределении обязанностей, что от власти Миниха почти ничего не осталось. Он пытался бороться — без всякого успеха. Кончилось тем, что 3 марта 1741 года Миних пошел ва-банк, подав прошение об отставке. К его удивлению, отговаривать его не стали, заявление тут же удовлетворили. Миних был лишен всех государственных постов, но и отставка не спасла его от мести пришедшей к власти в результате очередного дворцового переворота "кроткой Елизаветы".

И опять не обошлось без участия гвардейцев. Это были уже не петровские ветераны Лесной и Полтавы, а развращенные столичной жизнью "преторианцы", которых секретарь посольства Франции в России Клод Карломан Рюльер в своих записках назвал "стражей, всегда ужасной своим государям".

Секретарь посольства Франции Клод Карломан Рюльер.

А французский дипломат Фавье писал о гвардейских полках Петербурга того времени: "Многочисленный и в высшей степени бесполезный корпус… янычар Российской империи, гарнизон которых находится в столице, где они как бы держат в заточении двор".

Русско-шведская война и заговор Елизаветы

30 августа (10 сентября) 1721 года был подписан Ништадтский мирный договор. Прошло 20 лет, и в 1741 году началась новая Русско-шведская война.

Антироссийские силы, жаждущие реванша и пересмотра итогов Северной войны, в Швеции объединились в партию "боевых шляп" (имеются в виду офицерские шляпы). Своих противников, желавших мира, шведские "ястребы" презрительно именовали "ночными колпаками", хотя те предпочитали называть себя "шапками" (головные уборы гражданского населения). В итоге победила партия войны. Боевые действия проходили на территории Финляндии в 1741-1743 гг., в Швеции эту авантюру часто называют hattarnas ryska krig – "Русская война шляп". Она также закончилась победой России: Швеция вынуждена была подтвердить условия Ништадтского мирного договора 1721 года, передать России крепость Нейшлот и устье реки Кюмени. Главнокомандующим русской армией в этой войне был уже знакомый нам по первой статье Петр Ласси. Но при чем здесь пребывавший в отставке Миних?

В узком кругу сторонников дочери Петра I Елизаветы уже давно зрел заговор. Заговорщики рассчитывали прежде всего на Преображенский полк, с солдатами которого Елизавета усиленно заигрывала (рота гренадеров-преображенцев, принимавшая участие в перевороте, потом превратилась в печально знаменитую своими безнаказанными дебошами Лейб-кампанию).

Офицер Лейб-кампании в кавалергардском уборе. Гравюра. 1742–1762 гг

Первоначально предполагалось выслать малолетнего императора и его родителей (Анну Леопольдовну и Антона Ульриха) из страны. Новым императором должен был стать другой мальчик — племянник Елизаветы Карл Петер Ульрих Годьштейн-Готторпский, а Елизавета должна была лишь управлять от его имени Россией, пока он не достигнет возраста совершеннолетия. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Племянник (будущий Петр III) из Киля был вызван, но объявлен всего лишь наследником новой Императрицы. Малолетний император из конкурирующего рода царя Ивана Алексеевича всю свою жизнь провел в одиночном заключении. Он был убит при попытке освобождения согласно инструкции, составленной Екатериной II (которая поставила "рекорд", оказавшись причастной к убийству сразу двух законных российских императоров).

Творожников И., "Мирович перед телом Ивана VI"

Его мать умерла в Холмогорах после пятых родов в возрасте 28 лет, отец — скончался в 1774 году, пережив сына на 10 лет.

Но не будем забегать вперёд — мы ещё в 1741 году. У Анны Леопольдовны были все шансы остаться Благоверной государыней-правительницей (таков был ее титул), а у малолетнего Иоанна стать полновластным императором.

Император Иоанн Антонович и мать его правительница Анна Леопольдовна. Литография

Положение Елизаветы было шатким, "игра" — крайне рискованной и авантюрной, и у правительства были все основания арестовать ее по обвинению в государственной измене. Ещё весной 1741 года английский посол Финч передал Андрею Остерману и Антону-Ульриху письмо короля Георга II, в котором говорилось буквально следующее: "В России образовалась большая партия, готовая взяться за оружие для возведения на престол великой княжны Елизаветы Петровны... Весь этот план задуман и окончательно улажен между Нолькеном (шведский посол) и агентами великой княжны при помощи французского посла маркиза де ла Шетарди... Все переговоры между ними и великой княжной ведутся через француза-хирурга (Лесток), состоящего при ней с самого детства".

Именно Шетарди осуществлял финансирование заговора, целью которого было разрушение русско-австрийского союза и помощь Швеции путем дестабилизации обстановки в Петербурге. Это письмо короля Англии, как ни странно, не имело никаких последствий, как и другие предупреждения, поступающие к Анне Леопольдовны в немалом количестве. А в ноябре 1741 года произошли два события, которые спровоцировали заговорщиков на немедленные действия.

23 ноября Анна Леопольдовна предъявила Елизавете письмо русского агента, пришедшее из Силезии. В нем содержались подробный рассказ о заговоре в окружении дочери Петра I и призыв немедленно арестовать придворного врача и авантюриста Лестока, через которого осуществлялась связь Елизаветы с послами Франции и Швеции и который брал деньги и от тех, и от других.

Г. К. Гроот. Портрет Иоганна Германна Лестока.

Анна Леопольдовна, которой было всего 22 года, не отличалась ни большим умом, ни проницательностью. 28-летнюю Елизавету тоже очень умной никто ещё не назвал, однако она была гораздо опытнее, хитрее и изворотливее своей двоюродной племянницы. В долгом приватном разговоре ей удалось убедить правительницу в своей невиновности.

Б. Чориков. Елизавета Петровна и Анна Леопольдовна, гравюра.

Но и царевне, и Лестоку стало понятно, что опасность очень велика. И медлить было уже невозможно. И тут, на их счастье, прямо на следующий день (24 ноября 1741 года) гвардейские полки Петербурга получили приказ готовиться к выступлению в Финляндию — на "войну шляп". Анна Леопольдовна рассчитывала таким образом удалить из столицы верных Елизавете преображенцев, но трагически ошиблась. Лейб-гвардейцы Петербурга воевать не хотели и из уютных столичных борделей и развесёлых кабаков уходить не собирались. И потому заговорщикам долго уговаривать их не пришлось. Всего 308 преображенцев (они станут при Елизавете лейб-кампанцами) решили судьбу России, захватив малолетнего законного императора и арестовав его родителей.

Арест Анны Леопольдовны и Антона Ульриха, немецкая гравюра.

Малолетнего императора Иоанна (ему было тогда 1 год и три месяца) Елизавета запретила будить, и зловещий караул стоял у его колыбели около часа. А вот с его младшей сестрой Екатериной не стали церемониться и даже уронили ее на пол, от чего девочка навсегда оглохла и выросла умственно отсталой.

Арестована была и близкая подруга Анны Леопольдовны — баронесса Юлия Менгден. Некоторые говорили, что девушки были "слишком близкими" подругами, и, по свидетельству шведского дипломата Мандерфельда, Анна Иоанновна перед свадьбой племянницы даже распорядилась провести медицинский осмотр Юлианы с целью определения ее пола, который оказался женским. Однако эта дружба не мешала Анне Леопольдовне регулярно беременеть, а Юлиане быть в прекрасных отношениях с ее мужем — Антоном Ульрихом.

Юлиана Менгден и Иоанн Антонович.

В общей сложности в заточении и в ссылке баронесса Менгден провела 18 лет, после чего была выслана из страны.

Так пришла к власти "веселая Елизавет". Несчастный император Иоанн "процарствовал" всего 404 дня. Саксонский посланник Петцольд сказал тогда: "Все русские признают, что можно делать что угодно, имея в своем распоряжении известное количество гренадеров, погреб с водкой и несколько мешков с золотом".

Е. Лансере, "Преображенцы провозглашают императрицей Елизавету Петровну"

Миних пребывал в отставке, но, как бывший член противоборствующей дворцовой группировки, на всякий случай был арестован и приговорен к смертной казни через четвертование.

18 января 1742 года осуждённых, среди которых были недавно всесильные Рейнгольд Густав Левенвольде (фаворит Екатерины I и обер-гофмаршал Анны Леопольдовны) и Андрей Иванович Остерман (ближайший сотрудник Петра I, первый кабинет-министр Анны Леопольдовны, генерал-адмирал, отец будущего канцлера Российской империи Ивана Остермана), привезли к эшафоту, сооруженному у здания двенадцати коллегий. Все взоры присутствующих оказались прикованы к Миниху. Он единственный был чисто выбрит и держался молодцом, весело разговаривая с офицером охраны. У эшафота было объявлено о "милости" новой Императрицы: вместо казни осуждённые были направлены в вечную ссылку. Миниху "достался" уральский Пелым (сейчас в Свердловской области), до которого и в настоящее время можно добраться лишь по воде.

Пелым. Гравюра Н. Витсена, 1711 год

Острог здесь был построен по чертежу самого Миниха и предназначался для свергнутого им Бирона. Вместе с фельдмаршалом, предвосхищая судьбу декабристов, отправилась его вторая жена — Барбара Элеонора (Варвара Ивановна) Салтыкова, урождённая фон Мальтцан.

Кстати, в 1773 году в Пелым за попытку бунта был отправлен Емельян Пугачев, но благополучно сбежал оттуда, чтобы устроить уже не бунт, а полноценную Крестьянскую войну. Потом сюда сослали двух декабристов: Враницкого и Бриггена. В СССР и в России продолжили эту традицию, организовав здесь колонию-поселение №17, закрытую в 2013 году. В 2015 году Пелым полностью опустел.

Возвращение в Петербург и заговор Екатерины.

Но вернёмся к нашему герою. В Пелыме Миних провел 20 лет: занимался огородничеством, разводил скот, учил местных детей. Лишь после смерти "незлобливой" Елизаветы он был помилован новым Императором Петром III, который восстановил его во всех чинах и званиях и вернул ему ордена. На момент возвращения фельдмаршалу исполнилось 79 лет, но, по свидетельству Рюльера, он "возвратился из ссылки с редкою в таковых летах бодростию".

В феврале 1762 года Петр III назначил Миниха членом Императорского совета, 9 июня того же года — ещё и сибирским губернатором и главным директором Ладожского канала.

Пётр III

Екатерина II

Но уже 28 июня 1762 года против законного императора выступила его собственная жена – Екатерина. В отличие от многих других, Миних до конца оставался верен Петру III, и, если бы Император решился следовать его советам, этот странный и невероятно плохо составленный заговор завершился бы для его участников полным провалом и катастрофой.

Миних предлагал Петру, взяв всего 12 гренадеров, отправиться вместе с ним в Петербург, чтобы показаться войскам и народу: Никто не посмел бы публично арестовать законного Императора или стрелять в него. Скорее всего, этот план сработал бы, ведь заговорщики обманули всех, распустив слухи о смерти Петра и даже инсценировав процессию с «гробом императора». И на первых порах все были уверены, что присягают Павлу Петровичу, восшествие на престол немки Екатерины казалось невозможным.

Затем Миних предложил плыть в неохваченный бунтом Кронштадт, но Петр промедлил, и эту стратегически важную крепость перехватил у него участвовавший в заговоре адмирал Талызин.

Миних советовал отправиться в Померанию к армии верного императору Петра Румянцева – и путь был свободен: по Нарвскому тракту стояли сменные лошади и экипажи, в распоряжении Императора имелись яхта и галера, а в Нарве или Ревеле, где ничего не знали о событиях в столице, можно было сесть на любой корабль. Одно известие о движении к столице настоящей боевой (и победоносной) армии во главе с лучшим полководцем России, без сомнения, привело бы в трепет развращенный гарнизон Петербурга. Если бы Екатерина и ее подельники не сумели бежать, гвардейцы, вероятно, сами арестовали бы их и встречали Петра стоя на коленях.

Наконец, у Императора имелся вполне боеспособный отряд гарнизона Петерштадта: три тысячи лично ему преданных и прекрасно обученных солдат. И, вопреки распространенному мнению, среди них были не только гольштейнцы, но и много русских. А вот солдаты бунтовщиков были ненадежны: дармовую водку за здоровье "матушки Екатерины" они, конечно, пили с большим удовольствием, но стрелять по приказу не имеющей даже и малейших прав на престол заезжей немки в "природного императора" – это уже совсем другое дело.

Вдобавок ко всему не только рядовые, но и многие офицеры не понимали, что происходит: заговорщики использовали их "втемную". Якоб Штелин вспоминал об аресте гольштейнцев, которым Петр III запретил оказывать сопротивление: "Изверг сенатор Суворов (отец Александра Васильевича) кричит солдатам: «Рубите пруссаков!», и хочет, чтобы изрубили всех обезоруженных солдат. Гусарские офицеры ободряют их и говорят:

«Не бойтесь, мы вам ничего худого не сделаем; нас обманули, сказали, что император умер»".

Увидев живого и здорового Петра во главе верных ему войск, эти гусары и солдаты других частей вполне могли перейти на его сторону.

К тому же во время плохо организованного пьяного похода на Ораниенбаум колонна мятежных войск сильно растянулась по дороге. И многоопытный Миних, вставший во главе трезвых и чрезвычайно мотивированных солдат Петра, вряд ли упустил бы шанс разбить взбунтовавшиеся полки по очереди. Крови он никогда не боялся – ни своей, ни чужой, и решимости ему было не занимать.

Убийство Петра III

Рюльер сообщает, что, узнав о решении Петра сдаться Екатерине, Миних, "объятый негодованием, спросил его: Ужели он не умеет умереть, как император, перед своим войском? Если вы боитесь, – продолжал он, – сабельного удара, то возьмите в руки распятие, они не осмелятся вам вредить, а я буду командовать в сражении".

Об этом подробно было рассказано в статье Император Пётр III. Заговор.

Именно с Минихом с гордостью сравнивал своего деда Пушкин:

Мой дед, когда мятеж поднялся

Средь Петергофского двора,

Как Миних, верен оставался

Паденью Третьего Петра.

("Родословная".)

Последние годы жизни героя.

Миних прожил ещё пять лет, продолжая служить России. Екатерина II лишила его поста сибирского губернатора и места в императорском совете, но оставила за ним руководство Ладожским и Кронштадтским каналами. Затем ему было поручено завершение строительства Балтийского порта. При этом он ещё нашел время написать «Очерк управления Российской империей», в котором дана характеристика правителей России от Петра I до Петра III и особенности их царствований.

Чемесов Е. П. Портрет Б. Х. Миниха, 1764 г.

Любопытно, что именно Миних был назначен Верховным арбитром своеобразного рыцарского турнира – "Карусели", состоявшегося 16 июня 1766 года. Придворные, поделенные на четыре команды ("кадрили") – славянскую, римскую, индийскую и турецкую, соревновались в конной езде, метании дротиков, рубке чучел.

Виргилиус Э., "Портрет Григория Орлова в костюме для Карусели", Эрмитаж

Лишь незадолго до смерти он обратился к Екатерине с просьбой об отставке, но получил ответ: "Второго Миниха у меня нет".

Бурхард Кристоф Миних умер 27 октября 1767 года и сначала был похоронен в лютеранской кирхе Святых Петра и Павла на Невском проспекте. Однако потом его останки были перенесены в его имение Луниа, которое располагается на территории нынешней Эстонии.

автор Рыжов В.А.