На Русь эмаль пришла из Византии, поэтому русское название эмали - «финифть» - происходит от греческого «фингитис», что переводится как светлый, блестящий камень».

На Русь эмаль пришла из Византии, поэтому русское название эмали - «финифть» - происходит от греческого «фингитис», что переводится как светлый, блестящий камень».

Стекловидная масса различных цветов использовалась для украшения металлических предметов ремесленниками Киевской Руси, которые владели техниками выемчатой и перегородчатой эмалей.

Финифть это детальная роспись эмалью — тонким слоем стекловидного покрытия металлической основы с последующим обжигом. Эмалевые краски обладают высокой прочностью, долговечностью, особенной яркостью и насыщенностью цвета, не ослабевающих со временем, и устойчивостью к агрессивным средам. В Ростове искусство огненного письма известно с 17 века. Соперничать с ростовскими мастерами могут только эмальеры из Лиможа. Лиможские эмали известны уже более 800 лет. Но и они очень высоко ценят ростовских мастеров, особенно их живописные миниатюры.

В Ростове искусство огненного письма известно с 17 века. Соперничать с ростовскими мастерами могут только эмальеры из Лиможа. Лиможские эмали известны уже более 800 лет. Но и они очень высоко ценят ростовских мастеров, особенно их живописные миниатюры.

Финифть появилась на Руси около тысячи лет назад, а в Ростов Великий она попала в XVII веке и использовалась в то время исключительно для украшения богослужебных предметов: головных уборов священников, храмовой утвари, святых чаш, евангелий и крестов.

Ростов, как духовный центр, привлекал к себе паломников, среди которых были и простые люди, и знатные. Каждый паломник решал, что же ему увезти на память со святой земли. Спросом пользовались иконы и образки с изображением святых и святынь Ростова Великого (Успенского собора, Ростовского кремля, Спасо-Яковлевского монастыря). Большие иконы стоили очень дорого, их не каждый паломник мог приобрести, но были и маленькие, так называемые «копеечные» образки, которые мастер мог изготовить быстро — 500-800 за один день.

Над дорогими изделиями трудились искусные мастера, а мастера «второй руки» писали образки попроще. Но они как раз и пользовались большим спросом и расходились по всей Руси, в другие города и монастыри.

Ремесло финифти было занесено в Ростов из Москвы, где мастера Оружейной палаты овладели эмальерным искусством ещё в XV веке. В течение XVIII — начала XX веков ростовские мастера стали лидерами по производству эмалей в Российской Империи. Продукция ростовских эмальеров поставлялась как в российские монастыри, так и в Грецию (преимущественно на Афон). В 1918 году все местные кустарные и полукустарные производства были объединены в фабрику Ростовская финифть. В XIX веке в Ростове появляются яркие иконы, которые действительно светились, как драгоценные камни. Изготовление финифти — очень тонкая и кропотливая работа, которая длится от нескольких месяцев до нескольких лет.

В XIX веке в Ростове появляются яркие иконы, которые действительно светились, как драгоценные камни. Изготовление финифти — очень тонкая и кропотливая работа, которая длится от нескольких месяцев до нескольких лет.

Русские эмали второй половины XIX века. Серебряные и позолоченные изделия в псевдорусском стиле вошли в моду в царствование императора Александра III. Их дарили друг другу обеспеченные господа, в основном дворяне, купцы и чиновники.  После революции большевики сочли, что большая часть подобных предметов не представляет исторической и культурной ценности, так как является всего лишь буржуазной модой на все «народное». Как и наследие Фаберже, эти эмали распродавались на Запад, поэтому сегодня их можно встретить в ассортименте различных аукционных домов, в музеях и в частных коллекциях за рубежом.

После революции большевики сочли, что большая часть подобных предметов не представляет исторической и культурной ценности, так как является всего лишь буржуазной модой на все «народное». Как и наследие Фаберже, эти эмали распродавались на Запад, поэтому сегодня их можно встретить в ассортименте различных аукционных домов, в музеях и в частных коллекциях за рубежом.

После революции 1917 года ростовская финифть становится светской. Мастера, которые раньше писали иконы и образки, теперь украшают чернильницы, рамочки для фотографий и предметы обихода. В XX веке идет интенсивный поиск — какие предметы будут расписываться и что будет на них изображаться. Брендом ростовской финифти становятся цветочные росписи, украшающие женские украшения. Можно сказать, что дамы спасли ростовскую финифть.

После революции 1917 года ростовская финифть становится светской. Мастера, которые раньше писали иконы и образки, теперь украшают чернильницы, рамочки для фотографий и предметы обихода. В XX веке идет интенсивный поиск — какие предметы будут расписываться и что будет на них изображаться. Брендом ростовской финифти становятся цветочные росписи, украшающие женские украшения. Можно сказать, что дамы спасли ростовскую финифть.

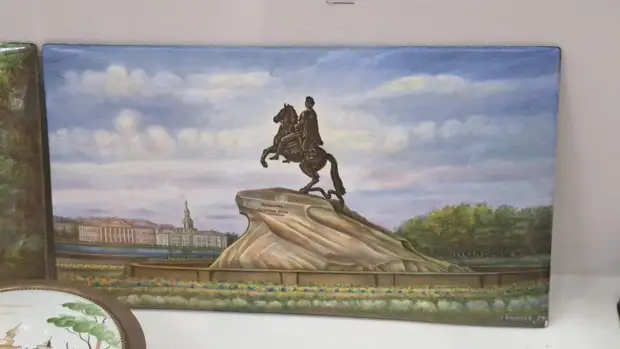

Кроме того, ростовская финифть использовалась для декоративных панно и украшения шкатулок. Поэтому появляется финифть с изображением пейзажей, в первую очередь с видами Ростова Великого и сказочных мотивов.

Так сложилось, что ростовская финифть XX века — это не только роспись, но и ювелирная работа. Без неё не обойдутся предметы женского туалета: броши, кольца и серьги, подвески и колье. Для них используется скань — это кружево, узор из серебряной или медной проволоки.

Техникой финифти расписывают шкатулки, иконы, украшения и многое другое, и смотрится это конечно потрясающе.

В ростовской финифти XX века разнообразно представлены жанры живописи, — это историко-бытовой, сказочно-былинный, пейзаж, натюрморт и портрет.

В XIX веке писали исключительно иконы, изображая святых и логично, что в XX веке это направление вылилось в портрет. Создаются портреты писателей, поэтов и композиторов, а также портреты государственных деятелей — Ивана Грозного, Петра Первого, Ленина и Брежнева.

В конце прошлого века, когда началась перестройка и изменилась религиозная политика, вновь стало возможным писать иконы. Многие художники стали создавали финифть с изображением святых и святынь Ростова Великого.

Самый узнаваемый и востребованный бренд в Ростовской финифти — цветочные росписи. Для них характерна тонкость работы и рисунка. Живописцы используют очень тонкую беличью кисточку, которая состоит из одного, двух или трёх волосков. Ростовская финифть отличается чистотой цвета и нежными красочными переходами.

Самый узнаваемый и востребованный бренд в Ростовской финифти — цветочные росписи. Для них характерна тонкость работы и рисунка. Живописцы используют очень тонкую беличью кисточку, которая состоит из одного, двух или трёх волосков. Ростовская финифть отличается чистотой цвета и нежными красочными переходами.

В настоящее время в Ростове Великом несколько предприятий занимается финифтью. Одно из них — фабрика «Ростовская финифть», открывшаяся в 1960 году. Её мастера никогда не считали финифть ремеслом, для них она является элитарным искусством. Изделия фабрики индивидуальны, неповторимы и поэтому эксклюзивны и дорогие. Большая их коллекция находится с Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль», также они экспонируются и в других музеях России.

В музее представлено столько работ, что невозможно их охватить одним показом.

В музее представлено столько работ, что невозможно их охватить одним показом.

Покажу лишь некоторые по своему выбору, а при желании увидеть больше нам поможет интернет, который «стирает» любые расстояния.

Столовые приборы

Письменные принадлежности

Письменные принадлежности

Сувениры

Сувениры

Украшения

Украшения

Завершить показ хочется портретами.

Завершить показ хочется портретами.