Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

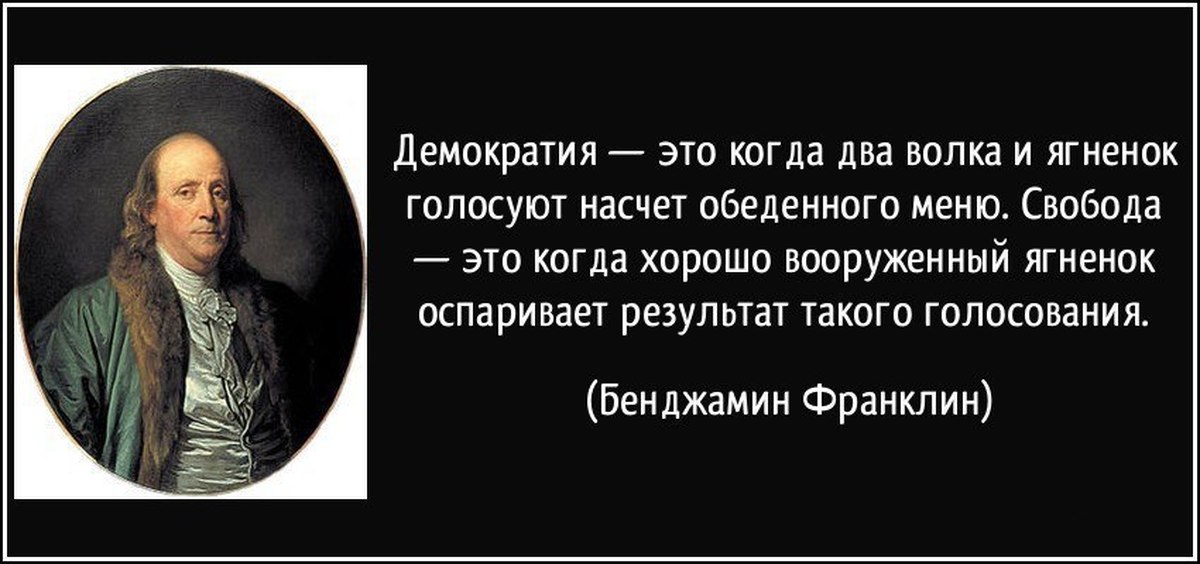

Демократия - это когда два волка и ягнёнок голосуют насчёт обеденного меню

«Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы. И тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет так называемой свободы личности. Права личности признаются теперь только за деньги, у которых есть капитал. А все прочие граждане являются человеческим материалом пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равенства людей и наций. Он заменён принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправием эксплуатируемого большинства граждан. Главный лозунг демократических свобод выброшен за борт. Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продаёт права и независимость наций за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшены за борт. Так обстоит дело в настоящее время»

Проблема демократии заключается в неустранимом противоречии двух классов: капиталистов и трудящихся. Капиталист имеет целью загребать чужой труд в свою собственность, а население стоит на принципах справедливости, то есть, справедливой платы за свой труд. Если мы возьмем часть денег у капиталиста, чтобы оплатить труд более справедливо, то капиталиста это не будет радовать, и он предпримет все действия, чтобы эти деньги снова отошли ему в собственность. Если мы отдадим деньги капиталисту, то принцип справедливости еще больше будет нарушен, и ни о какой свободе говорить не приходится. Поэтому общество, в котором эти два слоя населения были бы удовлетворены - не существует и существовать не может.

Почему же человек воспринимает это слово? Дело в том, в жизни люди разговаривают, хотя и на одном языке, но имеют в виду разные понятия. Так мы все по-разному воспринимаем слова "свобода", "честь", "совесть" и другие. Но, когда слышим какое-либо слово, то сознание автоматически подбирает близкое к нему и знакомое нам. Так, вместо незнакомого нам слова "демократия", сознание подставляет другое - справедливость и вроде бы все становится на свои места. Но на самом деле демократия и справедливость это совершенно разные понятия. В народе демократов прозвали: "поющие во лжи".

Осторожно! Демократия и либерализм.

Считается, что демократия – это опосредованное участие граждан в принятии решений, в выборе ими в органы власти своих представителей, призванных выражать их интересы, принимать законы и отдавать распоряжения.

При этом стоит добавить, что прямой демократии в чистом виде никогда и нигде не было. Если углубиться в историю, то и в греческих полисах существовало множество институтов, помимо народного собрания. Это были органы, представители которых избирались жителями на общем голосовании. Иными словами, такого, чтобы люди собирались вместе и решали абсолютно все вопросы всеобщим голосованием, не было изначально. Почему? Да потому что даже в условиях маленького городка, обеспечить постоянное присутствие всех его жителей во время принятия всех необходимых решений было невозможно.

Так что же такое демократия на самом деле? Давайте попробуем последовать примеру К. Пруткова и будем «зрить в корень». Трудно видеть мир во всей его реальности, оттенках, нюансах – гораздо удобней контрастные сочетания.

«Диктатура» – это всё зло и кровавый режим, «демократия» – это всё лучшее и справедливое. Реальности это не соответствует – но для обывателя как раз то, что надо. Господа демократы во всеуслышание постоянно твердят, что демократия является самым лучшим за всю историю человечества строем государственного управления. За прошедшие двадцать с лишним лет мы воочию убедились, что такое себя восхваляющее утверждение господ демократов не соответствует правде повседневной жизни. На деле оказалось, что демократия, как система управления, не только не способна обеспечить защиту народа от обыкновенных криминальных преступлений, но и сама создает наилучшие условия для появления и разгула криминального беспредела. Несмотря на многочисленность лозунгов об ответственности власти, используемых практически в любой избирательной кампании, отсутствует возможность реального наказания высших чиновников за неудовлетворительное исполнение законов. Существующий порядок доступа к средствам массовой информации и их использования делает возможным манипулирование общественным сознанием в коммерческих, политических и даже криминальных целях. В результате граждане лишаются возможности адекватной оценки своих интересов.

На избирательную кампанию при демократических выборах влияют следующие факторы: Требуются большие финансовые ресурсы, которые отсутствуют у подавляющего числа граждан. Такими ресурсами, а, следовательно, и большой политической силой, обладает крупный капитал, достаточный для того, чтобы в ходе политического процесса обеспечить соблюдение собственных интересов и целей.

СМИ стали наиболее могущественной силой. Даже более могущественной, чем законодательная власть, исполнительная власть или судебная. Возникает вопрос: кто выбирает людей, формирующих через СМИ общественное мнение, и перед кем они несут ответственность? Ответ прост. Кто платит, тот и заказывает музыку. Не народ властвует, а народом правят, используя широкий арсенал средств, как наработанный веками эксплуататорской «практики», так и открытый сравнительно недавно – от прямого насилия, до изощрённого психологического манипулирования.

Демократия стала ширмой тирании. Все страны, в которых в последние годы насаждалась демократия, заканчивали кровавой бойней. Об этом господа демократы не любят говорить. Но факты – упрямая вещь. И Украина – тому наглядный пример. Избиратели, или электорат, как их стали называть в последнее время. Сама «демократия» в идеальной её реализации должна иметь такую отличительную черту – как разумное поведение всех людей. Но что происходит в реалии. «Два процента людей – думает, Три процента – думает, что они думают, а 95 процентов людей лучше умрут, чем будут думать» (Б. Шоу). Популярное высказывание о демократии гласит: «Когда нам надо получить диагноз – мы собираем консилиум врачей; когда ищем представительства в суде – обращаемся к профессиональным юристам; и только когда надо управлять государством и принимать законы, мы обращаемся к мнению домохозяек, алкоголиков, непойманных воров и не выявленных сумасшедших».

Это высказывание высмеивает всеобщее избирательное право – но ведь надо признать, что небезосновательно. Лучшего врача могут выбрать только врачи. Лучшего учёного могут выбрать только учёные. Лучшего руководителя могут выбрать только руководители. «Ни один человек не занимается ремеслом, которому он учился хотя бы немного; однако каждый считает себя достаточно квалифицированным для занятия самым трудным из всех ремёсел – управления государством» (Сократ).

Что такое «интересы народа» и кто их лучше знает?

Считается, что в силу субъективности личных интересов их лучшим знатоком является, конечно же, сам народ. Это значит, что народ, состоящий из отдельных граждан, является лучшим судьей своих сегодняшних интересов и интересов будущих поколений. Но так ли это на самом деле? С технической точки зрения, сегодня практически все граждане могут непосредственно участвовать в утверждении, и даже в разработке и обсуждении законопроектов. А с практической точки зрения – это утопия. И результат этой утопии налицо. В настоящее время в нашей стране разрушены наука, образование, производство, сельское хозяйство, культура. За одно поколение мы разрушили страну так, как не смогли разрушить за время первой мировой, гражданской и второй мировой войн вместе взятых.

Любая демократия – это фикция, утопия. Демократия бывает только во время выборов, да и то лишь в исключительных случаях, то есть очень редко, когда нет возможности манипулировать общественным мнением, и выборы проводятся честно, а не фальсифицируются. После проведения выборов демократия заканчивается. Кроме всего прочего, подавляющая часть населения должна правильно понимать цели своего развития, что бы на выборах принять правильное решение. Достаточна ли квалификация большинства, чтобы сделать это грамотно? Практика говорит об обратном.

Деление людей на партии и различные группировки неизбежно; ибо всегда у людей обнаруживается разногласия даже по одному и тому же вопросу, а объединение единомышленников увеличивает их силы в борьбе. Но дух политической партийности всегда ядовит. Сущность его состоит в том, что люди из честолюбия посягают на власть; ставят свои интересы выше государственных; создают атмосферу нетерпимости; обращаются в борьбе к самым низким средствам; становятся демагогами; превращают партийную программу в критерий добра и зла. Этим духом заражаются одинаково – как левые партии, так и правые. Кроме того, люди сильно зависят от мнения группы, в которой находятся. Даже если оно противоречит здравому смыслу или их убеждениям.

Политическая партия всегда добивается верховной власти – это ее основная цель, к этому направлены все её усилия. Но именно поэтому во главе ее оказываются в большинстве случаях непорядочные люди, которые способны профессионально заниматься захватом власти. Обычно бывает так, что лишь очень немногие из них способны к управлению государством, большинство же из них не способно управлять.

«Высшие должности походят на крутые скалы: одни только орлы да пресмыкающиеся взбираются на них» (А. Сталь).

Всякая партия представляет лишь часть людей в стране; противоположное утверждение есть ложь. Поэтому «победа» любой партии при любой избирательной системе даёт меньшинству власть над большинством. Это меньшинство, восходящее к власти снизу и лишенное традиций здоровой государственности, несет с собою интересы того слоя населения (класса, сословия, группы), которому его программа «угодила», и который поэтому за него голосовал. А это и есть часть населения, которая стремится господствовать над всем государством и теперь начинает выдавать свои интересы за общенациональные.

«Демократия – это не что иное, как правление толпы, где пятьдесят один процент людей может лишить всех прав оставшиеся сорок девять» (Томас Джефферсон, третий президент США).

Пропаганда и агитация часто лишает избирателей собственного мнения и навязывает им ложные цели. Межпартийная и внутрипартийная борьба разжигает честолюбие до фанатизма, а фанатизм несет с собою дух ненависти, ослепления, нетерпимости и исключительности; все несогласные превращаются во врагов, по отношению к которым всё позволено. В борьбе за власть партийные функционеры обычно прибегают к любым средствам, не останавливаясь даже перед самыми гнусными. Ими движет убеждение, что цель оправдывает любые средства. В этой борьбе человеку как в дикой природе приходится всё время быть в напряжении, чтобы не обманули. Чтобы быть «успешным» человеку необходимо самому превращаться в хищника, чтобы «съесть» первым своих конкурентов, иначе кто-либо из них «съест» тебя.

Итак, борьба за власть выдвигает наверх профессиональных честолюбцев, непризнанных дилетантов, политических карьеристов, льстецов и авантюристов. А это, в свою очередь, со временем приводит к деградации всего государства. Поднимаясь по пирамиде власти снизу вверх, люди теряют свою индивидуальность, инициативность. Мы привыкли считать себя разумными, самостоятельными людьми, которые не расположены к необъяснимым проявлениям жестокости или безразличия. На самом деле это совсем не так и в определенных обстоятельствах homo sapiens удивительно легко расстаются со своей «человечностью». Особенно когда это касается власти и сверх больших прибылей.

«Когда к шальным деньгам и власть добавится, сдуреет даже тот, кто слыл за умного» (Менандр).

Человек не замечает, как его увлекает накопительство и погоня за благами. Деньги обладают особой магией, потому что многие действия, связанные с ними, являются противозаконными. Человек никогда не замечает, как меняется его внутренняя суть, потому что обычно находит для себя оправдания. Надо якобы расширить производство, укрепить его мощь, потом забываются все оправдания, игнорируется совесть, ибо денежный поток увлекает личность. Человек начинает думать только о деньгах, он перерождается из положительной личности в отрицательную, часто об этом даже не догадываясь. У каждого такого человека складывается о себе самое высокое мнение: «Я самый успешный, самый достойный, у меня всё прекрасно получается. Я восхожу на вершину собственных достижений». Когда денег очень много – они делают личность своим рабом. Человек только о них и думает. Его целью жизни становится накопительство.

«К деньгам надо относиться как к способу духовного возвышения. Без них человек будет постоянно копаться в грязи, а при их излишках он может забыть о возвышении своего Духа, поэтому человек всегда должен опираться на ту необходимую их меру, которая позволит не копаться в грязи, но и быть свободным от их зависимости в духовном восхождении» (Стрельникова Л.Л.).

Но можно ли демократию считать диктатурой?

Казалось бы, сама постановка вопроса абсурдна, как можно ставить знак равенства между понятиями «демократия» и «диктатура», настолько они вроде бы противоположны и несовместимы друг с другом. Как это не покажется странным, демократия является диктатурой, диктатурой правящего класса. Не стоит пугаться слова диктатура. Как и любая власть, демократия точно также является диктатурой. Вообще любая государственная власть есть не что иное, как диктатура. А если власть не диктует, а «мямлит», то это беда. Слово диктатура буквально означает уничтожение демократии. Но, разумеется, взятое буквально это же слово означает также единоначалие одного отдельного лица, не связанного никакими законами. Звучит убедительно. И, казалось бы, что тут можно возразить?

Немецкий социал-демократ К. Каутский в своей работе «Диктатура пролетариата» рассуждал именно таким же образом. В 1918 году В.И. Ленин пишет работу «Пролетарская революция и ренегат Каутский», в которой очень убедительно опровергает утверждения Каутского. «Либералу естественно говорить о «демократии» вообще. Марксист никогда не забудет поставить вопрос: «Для какого класса?» То есть, В.И. Ленин обращает наше внимание на то, что именно либералам свойственно вести речь о демократии, свободе и правах человека вообще, то есть в «философском» как бы смысле. В.И. Ленин, показывает, что в эксплуататорском государстве, то, что является демократией для правящего эксплуататорского класса, одновременно является диктатурой этого правящего класса для эксплуатируемых ими классов и слоёв общества . И чем больше демократии, прав и свобод в государстве у рабовладельцев, капиталистов, олигархов и банкиров (эксплуататоров), тем меньше всего этого у народа (эксплуатируемых).

В.И. Ленин заостряет внимание так же ещё на одном моменте, на том, что Каутский: «...сказал, кроме того, явную историческую неправду, будто диктатура означает власть одного лица, ибо диктаторствовать может и кучка лиц, и олигархия, и один класс, и т. д.». Эксплуататорские демократии просто не принято называть диктатурами: диктатурой рабовладельцев, диктатурой капитала, диктатурой олигархов и т.п., так как не будут же господствующие классы сами себя называть диктаторами.

Главное в понятии «демократия» необходимо понять то, в чьих интересах диктует та или иная демократическая власть: в интересах узкого правящего слоя людей (рабовладельческая, капиталистическая, олигархическая демократия) или в интересах большинства населения страны (социалистическая демократия). Демократия как идея народовластия, как уже говорилось выше, является не более чем утопией. Нигде и никогда ни один народ государством не управлял, и это невозможно в принципе.

Сегодня в России демократия, во главе угла которой стоит прибыль, где правят балом деньги, является олигархической диктатурой. При этом совершенно реальной диктатурой и ни сколько не утопической, поскольку подавляющее население нашего государства не владеет ни землёй, ни природными ресурсами, ни заводами, а, следовательно, и властью. Да и не может всё население быть одинаково богатым, всегда найдутся более богатые люди, которые будут заказывать музыку, Именно по этой причине демократия является утопией.

Но давайте зададимся вопросом: «Какая составляющая государственной казны должна стоять на первом месте, на втором месте и т.д.?» На первом месте в государственной казне должны стоять люди. На втором месте должны стоять знания, которыми эти люди обладают. На третьем месте должно стоять то, что люди сообразно своим знаниям умеют воплотить в реальность. Это высокая духовность, высокая культура, это новейшие научные разработки, это заводы, развитое сельское хозяйство и т. д. На последнем месте должна находиться иностранная валюта. Так что же может быть лучше демократии? Как ни странно это не покажется – но такой формой может стать диктатура, служащая гармоничному развитию как государства в целом, так и каждого его гражданина.

Персонификация диктатуры, то есть изображение диктатуры как ничем не ограниченной власти одного человека, и только одного человека, насаждается либеральной пропагандой, поскольку это выгодно Западу. Любой государственный строй начинается, прежде всего, с ПОРЯДКА: (в умах, в законах и в их исполнении, в минимизации коррупции, в максимальной ликвидации преступности, в максимальной открытости власти и сотрудничества её с народом). А любой порядок – это всегда диктатура закона для всех, не взирая на занимаемые должности и заслуги. Иммунитета перед законом не должно быть ни у кого; ни у дворника, ни у министра, ни у руководителя государства. Наличие иммунитета перед законом ведёт к деградации, как отдельной личности, так и всего государства.

Диктатура должна сопровождаться жестко установленными правилами поведения в интересах всех граждан. Пока этого нет, разговор про демократию только пустой звук. «Свобода – это осознанная необходимость» (Гегель). Дальнейшее развитие государства требует осмысления глобальных процессов, в которые вовлечена Земля. Осознав смысл создания человечества и цели его развития, можно будет создать систему нового уровня, когда каждый человек будет понимать, что он не просто живёт, но и участвует в глобальном эволюционном процессе. И что его усилия могут принести положительные изменения в общество, и общество даст ему все необходимое для жизни, лишь бы он был полезен, и продолжал создавать позитивные тенденции, прогресс. Необходимо разработать механизмы управления государством, не позволяющие начинать ему деградировать. Одним из таких механизмов можно было бы предложить повышение ответственности руководителя за вверенное ему (руководителю) подразделение.

Самое главное в выборе целей – нельзя ориентироваться на удовлетворение сиюминутных материальных потребностей. Необходимо сменить приоритеты развития государства с материальных на духовные. Если кто-то считает по-другому, то может получиться по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда». Перед государством должна стоять задача по созданию эффективного воспитания каждого его гражданина, создания атмосферы тяги к знаниям. Эта задача должна быть взята за доктрину как единственный способ роста человека в его эволюционном восхождении.

России нужно будет выработать собственную идеологию развития, которая объяснила бы россиянам, почему им необходимо испытывать экономические лишения, противодействуя политике США. Такой идеологии, к глубокому сожалению, у России до сих пор нет. А ведь только она может дать людям уверенность в своей правоте и позволить не только выстоять в разгорающейся борьбе, преодолеть трудности, но и создать крепкое процветающее государство. Без такой идеологии России просто не выстоять. Как только в России начнутся экономические трудности, либералы и демократы всех мастей станут усиленно раскачивать лодку, выполняя американский заказ. Начнётся беспощадная битва за умы россиян, в которой победит сильнейший. Если этим сильнейшим будет либерализм и демократия, Россия будет обречена на развал и уничтожение, несмотря на всё своё оружие и ресурсы. Поэтому скорейшая выработка идеологии развития – это вопрос не столько тактики, сколько вопрос судьбы.

Выбор того либо иного государственного деятеля народом может влиять на поворот в судьбе всей страны, и даже всего человечества. Мы и выбираем сами. Выбираем то, о чём мечтаем. Сначала нам была нужна свобода. Причем такая, когда разрешено практически всё. Затем нам стала нужна спокойная и сытая жизнь. Причём подавай нам эту жизнь уже сегодня, независимо от существующих реалий в стране. Лучше всего, если за нас эту жизнь сделает кто-либо другой, например, иностранный инвестор. Однажды Мао Цзэдун спросил у Сталина: «Что такое социализм?». Сталин лаконично ответил: «Труд»! Многие ошибочно считают, что от их выбора ничего не зависит. Ходить или не ходить на выборы – это тоже выбор. Плохое правительство обычно выбирают те, кто на выборы не ходит, поскольку более организованное меньшинство (различные партии, группировки и их приверженцы) в выборную компанию превращается в большинство. Это происходит по причине низкой явки избирателей.

(И. Сталин).