Это цитата сообщения ВЕнеРИН_БАШМАЧОК Оригинальное сообщение

«Оболочки, которые скрывают неизменное и вечное знание…», или Об эмблемах и их толкованиях.

"....искусство смыслообразов, дополняя искусство в целом, и призвано доводить его жизненность до последней степени совершенства. Все может живопись, — рассуждает эмблематист Харсдёрфер, — «лишь душу в свои творения вдохнуть не в силах»; поэтому мы и стремимся присовокупить к ней «сокровенные (буквально — «скрытые за занавесом») эмблемы, дабы восполнить сей недостаток речи». Таким образом, добавляя к зримому незримое, к визуальному потенциально-вербальное, данная «вставка» как бы озвучивает картину, усиливая момент изо-преображения, выразительность земного мира, талисманически заключенного в раму".

(Соколов М.Н. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999 )

![]()

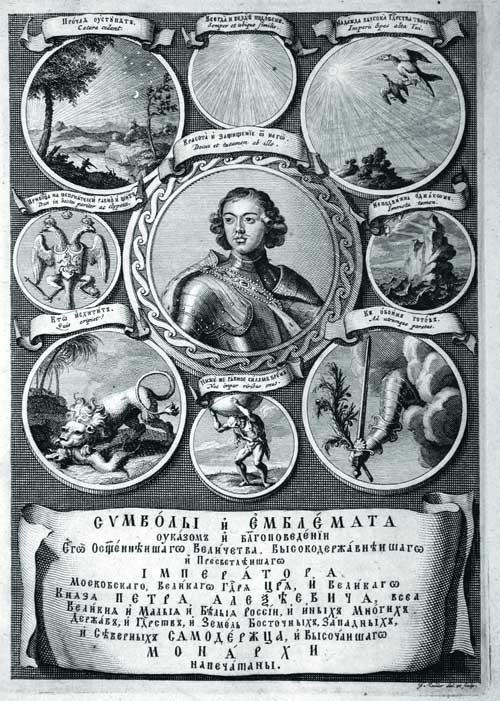

Изобретателем эмблемы как особого художественного жанра был итальянский юрист и писатель Андреа Альциат /Andrea Alciato (1492-1550). Вряд ли Андреа Альчиато, юрист, тонкий знаток римского права, комментатор Тацита, отдавая в 1531 г. в печать небольшую книжку латинских афоризмов, снабженных гравюрами и истолковывающих их эпиграммами, предполагал, что этот плод его досужих трудов породит культурную моду, которая охватит всю Европу — и растянется на несколько веков — так что русский царь Петр Алексеевич будет в 1705 г. заказывать в амстердамской типографии Генриха Ветстейна том «Символы и эмблемата», а еще сто лет спустя русский поэт Гаврила Державин, готовя издание «Анакреонтических песен», будет вести переговоры с художниками, дабы те проиллюстрировали стихи подобающими аллегорическими гравюрами — отчасти следуя структуре, заданной Альчиато. Начало всему было положено, когда 28 февраля 1531 г. аугсбургская типография Генриха Штейнера отпечатала «Emblematum Liber» Андреа Альчиато с гравюрами Ганса ШойВВВВфелайна по рисункам Йорга Броя. Книга настолько хорошо расходилась, что не прошло и трех месяцев, как понадобилось второе издание, поступившее в продажу 6 апреля. Еще два издания выходят в 1534 г. — одно в Аугсбурге, одно в Париже, затем следуют парижские издания 1536, 1539 и 1542 (целых два) гг., венецианское 1546 г., до конца века выходит 7 изданий в Лионе, по одному во Франкфурте-на-Майне и Лейдене… К 1620 г. «Книга эмблем» выдержала более 100 изданий, породив множество подражаний и имитаций (порой — весьма и весьма успешных) и дав жизнь новому жанру. Эмблема, как ее «придумал» Альчиато, соединяла изображение и текст в единое целое. Классическая эмблема обладала трехчастной структурой: motto — девиз (как правило, не более пяти слов), symbolon — гравированное изображение, subscriptio — пояснительное стихотворение (со временем уступавшее место пространному прозаическому тексту, с многочисленными, порой крайне причудливо подобранными цитатами из античных авторов, Священного Писания и т.д.). Три части эмблемы комментировали друг друга, сохраняя взаимную дистанцию, при этом образуя единство. «Основополагающим принципом для эмблематической традиции, какой ее знала Европа, было представление о скрытом вербальВВном значении, которое созерцающий эмблему должен был выявить, рассматривая картинку, — и в этом ему должны были помочь девиз (обычно расположенный над эмблемой) и размещенная внизу эпиграмма», — писала искусствовед Светлана Альперс. Отчасти это было связано с тем, что эпоха Ренессанса открывает, насколько эффективны для трансляции знания различного рода диаграммы и рисунки, и гравюры в трудах Роберта Фладда или Афанасия Кирхера становятся столь же информативно значимы, как и текст. (А на излете эпохи, как своего рода реквием ей, появляется алхимическая «Mutus Liber» (1677) — «Немая книга», где знание о путях получения философского камня передано исключительно в рисунках.) Эмблема предлагала зрителю некую образную сеть, призванную уловить пульсирующий, переменчивый смысл, — приглашала к диалогу и размышлению, задавая мысли направление движения, но вовсе не предлагая готовых ответов.

Изобретателем эмблемы как особого художественного жанра был итальянский юрист и писатель Андреа Альциат /Andrea Alciato (1492-1550). Вряд ли Андреа Альчиато, юрист, тонкий знаток римского права, комментатор Тацита, отдавая в 1531 г. в печать небольшую книжку латинских афоризмов, снабженных гравюрами и истолковывающих их эпиграммами, предполагал, что этот плод его досужих трудов породит культурную моду, которая охватит всю Европу — и растянется на несколько веков — так что русский царь Петр Алексеевич будет в 1705 г. заказывать в амстердамской типографии Генриха Ветстейна том «Символы и эмблемата», а еще сто лет спустя русский поэт Гаврила Державин, готовя издание «Анакреонтических песен», будет вести переговоры с художниками, дабы те проиллюстрировали стихи подобающими аллегорическими гравюрами — отчасти следуя структуре, заданной Альчиато. Начало всему было положено, когда 28 февраля 1531 г. аугсбургская типография Генриха Штейнера отпечатала «Emblematum Liber» Андреа Альчиато с гравюрами Ганса ШойВВВВфелайна по рисункам Йорга Броя. Книга настолько хорошо расходилась, что не прошло и трех месяцев, как понадобилось второе издание, поступившее в продажу 6 апреля. Еще два издания выходят в 1534 г. — одно в Аугсбурге, одно в Париже, затем следуют парижские издания 1536, 1539 и 1542 (целых два) гг., венецианское 1546 г., до конца века выходит 7 изданий в Лионе, по одному во Франкфурте-на-Майне и Лейдене… К 1620 г. «Книга эмблем» выдержала более 100 изданий, породив множество подражаний и имитаций (порой — весьма и весьма успешных) и дав жизнь новому жанру. Эмблема, как ее «придумал» Альчиато, соединяла изображение и текст в единое целое. Классическая эмблема обладала трехчастной структурой: motto — девиз (как правило, не более пяти слов), symbolon — гравированное изображение, subscriptio — пояснительное стихотворение (со временем уступавшее место пространному прозаическому тексту, с многочисленными, порой крайне причудливо подобранными цитатами из античных авторов, Священного Писания и т.д.). Три части эмблемы комментировали друг друга, сохраняя взаимную дистанцию, при этом образуя единство. «Основополагающим принципом для эмблематической традиции, какой ее знала Европа, было представление о скрытом вербальВВном значении, которое созерцающий эмблему должен был выявить, рассматривая картинку, — и в этом ему должны были помочь девиз (обычно расположенный над эмблемой) и размещенная внизу эпиграмма», — писала искусствовед Светлана Альперс. Отчасти это было связано с тем, что эпоха Ренессанса открывает, насколько эффективны для трансляции знания различного рода диаграммы и рисунки, и гравюры в трудах Роберта Фладда или Афанасия Кирхера становятся столь же информативно значимы, как и текст. (А на излете эпохи, как своего рода реквием ей, появляется алхимическая «Mutus Liber» (1677) — «Немая книга», где знание о путях получения философского камня передано исключительно в рисунках.) Эмблема предлагала зрителю некую образную сеть, призванную уловить пульсирующий, переменчивый смысл, — приглашала к диалогу и размышлению, задавая мысли направление движения, но вовсе не предлагая готовых ответов.

Характерно, что по мере развития традиции emblemata многие издатели печатали книги, где присутствовали только symbolon и motto, тогда как для subscriptio были оставлены в поле листа специальные рамки, которые читатель мог заполнить сам. Примером тому может служить вышедшая в 1593 г. во Франкфурте книга «Emblemata nobiliati et vulgo scitu», оформленная гравюрами Теодора де Бри. Помня о такого рода изданиях, мы точнее поймем слова нидерландского художника и гравера Карела ван Мандера, заметившего, что для понимания эмблематических образов «надобны смекалка, воображение и тонкое чутье, но не робкая нерешительность <…> всякий человек наделен правом разрешать сии сюжеты своим собственным умом и интеллектом».

Пристальный интерес ученых к эмблематике возник в 50-х гг. прошлого века, и сегодня это — особое поле исследований, со своими сложившимися научными центрами: назовем лишь такие, как международное Общество изучения эмблем (http://www.emblemstudies.org), Исследовательская группа по оцифровке эмблем при Университете Глазго (http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/#about), проект «Английские сборники эмблем» при Университете штата Пенсильвания (http://www.libraries.psu.edu/psul/digital/emblem.html), проект «Голландские любовные эмблемы XVII в.» на базе факультета искусств Утрехтского университета и Исследовательского института культуры и истории Университета Утрехта (см.: http://emblems.let.uu.nl)… «Сердцем» большинства этих проектов являются иконологические штудии, для которых цифровые технологии открывают новые возможности и перспективы. Тем самым, основной тон в изучении эмблематики задают искусствоведы — для них сборники эмблем выступают чем-то вроде «шифровальных блокнотов», позволяющих найти ключи к интерпретации сюжетов и мотивов позднеренессансной и барочной живописи. Примером такого подхода в России может служить монография Ю.Н. Звездиной «Эмблематика в мире старинного натюрморта» (М., 1997) — одна из лучших в своем роде.

С другой стороны, эмблемы дают богатейший материал для тех, кто занимается спецификой придворной культуры XVI—XVIII вв. И характерно, что в России эмблематика традиционно была в сфере внимания специалистов по Петровской эпохе — из амстердамских «Символов и эмблемата» 1705 г. брались темы для оформления дворцовых празднеств, в соответствии с ними (вернее, в соответствии с эмблемами из второго амстердамского издания книги Даниэля де ла Фея «Девизы и эмблемы» 1593 г., послужившей основой для «петровского» сборника) давались имена кораблям Азовского флота постройки 1700—1711 гг., и т.п. Исследователей такого типа интересовало прежде всего, как эмблемы функционировали в широких культурных контекстах.

Книга Александра Махова «Эмблематика: макрокосм» демонстрирует принципиально иной подход. По сути, его труд — попытка описать «порождающую грамматику», лежащую в основе эмблематики и определяющую взаимодействие motto, symbolon и subscriptio.

Книга делится на две части — теоретическое исследование феномена эмблемы и комментированное представление 500 эмблем, взятых из 37 сборников XVI — XVII вв. По определению автора, эта выборка разворачивает «эмблематический макрокосм, включающий стихии, светила, планеты, минералы, растения, животных» . Тем самым, перед нами первый том большого труда, — второй, соответственно, будет посвящен малому миру, человеку, но пока находится в работе. Заранее можно сказать, что комментированный компендиум эмблем (а в комментарии указаны текстовые и визуальные источники и параллели, разъяснены реалии, указаны использованные риторические приемы) будет востребован массой специалистов — историками, искусствоведами, литературоведами. Все это тщательно выверено, удобно подано на листе, латинские тексты снабжены переводом (а один только перевод 500 латинских афоризмов — нелегкая задача, здесь требуются краткость и точность, которых не всегда легко добиться).

Но интереснее поговорить о первой, теоретической части. Всякий, занимающийся историей западной философии, в какой-то момент ловит себя на том, что volens-nolens он тяготеет либо к Платону, либо к Аристотелю. Точно так же всякий, изучающий эмблему, следует в своем отношении к материалу либо за Марио Працем, считавшим эмблему одним из видов кончетто — сближением разнородных смыслов, прежде всего вербальных, либо за подходом, положенным Артуром Хенкелем и Альбрехтом Шёне в основу их каталога эмблематических сборников XVI—XVII вв., видящими в надписи и подписи инструменты истолкования соответствующего изображения. Прац идет от слова, Хенкель и Шёне в значительной мере отталкиваются от изображения. Проблема методологии осложняется здесь тем фактом, что большинство авторов эмблематических сборников придумывали девиз и пояснительную подпись, а изображение, гравюра чаще всего возникали уже на следующем этапе работы, и, например, в первом издании Альчиато только 97 из 104 эмблем сопровождались гравюрами. Собственно, Альчиато считал свой труд именно литературным упражнением. Так, в письме к Франческо Кальви он писал: «Во время нынешних Сатурналий, по указанию славнейшего Амброджо Висконти, я сочинил маленькую книгу эпиграмм, которую озаглавил “Эмблемы”…» А вышедший в Лондоне в 1635 г. сборник «Собрание эмблем древних и новых» появился на свет в результате того, что издатель Генри Таунтон, выкупив гравюры Криспиана дю Пассе к вышедшей в 1613 г. книге «Избранных эмблем» Габриэла Ролленхагена, заказал поэту и сатирику Джорджу Визеру написать к ним новые, англоязычные эпиграммы. Подход к изучению эмблем, восходящий к Працу, во многом ориентирован именно на «литературную» составляющую эмблематических сборников, и ученые, двигающиеся в этом направлении, акцентируют взаимоотношения девиза и пояснительной надписи. Для этих исследователей интересна связь эмблематики с литературой, развитием жанров — характерно, что одна из монографий такого крупного знатока предмета, как Питер М. Дейли, называлась «Литература в свете эмблемы». Шёне и Хенкель теснее связаны с искусствоведением, прежде всего уделяя внимание связке «девиз—гравюра» и изобразительному ряду.

![]()

Emblem 178

From war, peace От войны к миру

Behold a helmet which a fearless soldier had worn, once often splashed with enemy blood; now, with the onset of peace, it has surrendered to bees the use of its little hollow space, and it now yields honey-combs and sweet honey. May weapons lie afar off. May it be lawful to take up arms only when you cannot otherwise enjoy the art of peace. Вот шлем, который носил бесстрашный солдат, когда - то часто брызгал вражеской кровью; теперь, с наступлением мира, он отдал пчелам использование своего маленького пустого пространства, и теперь он дает медовые гребни и сладкий мед. Пусть оружие будет лежать вдалеке. Пусть законно можно брать в руки оружие только тогда, когда вы не можете иначе наслаждаться искусством мира.

![]()

А. Махов пытается нащупать третий путь: посмотреть на эмблему как на своеобразную порождающую систему и сформулировать законы таковой. В теоретической части книги «Эмблематика: макрокосм» речь идет прежде всего о взаимодействии трех элементов эмблемы, ее «внутреннем синтаксисе».

В этом есть свои плюсы и минусы. Эмблема — слишком неоднозначное явление, взаимодействующее с массой смежных феноменов. В конце 1940-х гг., когда начинался бум изучения эмблематики, Анри Штегенмайер писал: «В попытках четко сформулировать, что такое эмблема, используют определения, связанные со множеством других, как то: аллегория, апология, шифр, кончетти, девиз, энигма, эпиграмма, притча, фигура, образ, импресса, легенда, максима, метафора, девиз, басня, персонификация, пословица, острота, перевертыш, ребус, загадка, символ и т.д.».

Махов отталкивается от размышлений блестящего ученого-иезуита Атанасия Кирхера, от очень важной для формирования художественно-интеллектуальной атмосферы эпохи речи монаха Кристофоро Джарды — и тот, и другой утверждали превосходство мгновенно постигаемого образа над нарративным описанием. Параллельно Махов исследует влияние ренессансного неоплатонизма, в недрах которого возникло определенное недоверие к дискурсивности речи. Так, в книге приводится рассуждение Марсилио Фичино: «Твое размышление о времени сложно и подвижно (multiplex et mobilis), когда ты говоришь, что время быстро, и что оно своим возвратным движением начало связывает с концом, и что оно учит мудрости, и что оно приносит и уносит вещи. Египтянин же все это рассуждение заключает в один неподвижный образ (firma figura), рисуя крылатую змею, которая держит хвост во рту...» — и отмечается, что «размышление (excogitatio) противопоставлено тут образу (figura) не только как подвижное, преходящее (mobiВВlis) — неподвижному, устойчивому, твердому (firma); но и как сложное (multiplex) — единому (una), а значит, и постигаемому сразу».

А так как образ, явленный в виде picture, обладает объектностью, встает вопрос, как взаимодействуют слова и вещи. Но само противопоставление «res et verba» лежало в основе классической риторики. И тут Махов делает интересное наблюдение — анализируя высказывание Альчиато: «Слова означают, вещи означаются (Verba significant, res significantur). Однако и вещи иногда нечто означают, как иероглифика у Гора и Херемона, в духе которой и мы сочинили стихотворную книжечку, чье название — Эмблемы», он показывает, что эмблематика переворачивает соотношение означаемого и означаемого, сосредоточиваясь на ситуации, в риторике не рассматриваемой, — ситуации, когда «вещи значат» . Но это значение из вещи надо извлечь. И помогают в этом извлечении смысла из вещи, в чем-то подобной иероглифу Бога, вербальные составляющие эмблемы. Тем самым эмблема предстает герменевтическим инструментом, позволяющим читать вещи, а значит — читать мироздание.

![]()

Emblem 161

Mutual support Взаимная поддержка

A lame man is carried upon the shoulders of one who has lost his sight. With his eyes, the lame man repays this service of his friend. In what one lacks, it is agreed, the other is superior; one man borrows eyes, the other man borrows feet. Хромой лежит на плечах того, кто потерял зрение. Своими глазами хромой отплачивает за это служение своему другу. В том, чего не хватает одному, он согласен, другой превосходит; один человек занимает глаза, другой - ноги.

![]()

Здесь Махов показывает, в какой мере эмблематическое мышление наследует средневековой традиции, которая в словах видела лишь знаки, обозначающие вещи, но для которой и сами вещи были отсылкой к иным вещам. Так, по Гуго Сен-Викторскому, цитируемому в книге, «значение слов предписано человеком, значение вещей естественное, оно возникло из действий Создателя, пожелавшего, чтобы одни вещи были обозначены посредством других <…>. Вещь может обозначать столько других вещей, сколько она имеет общих с другими вещами свойств, видимых и невидимых». Например, снег своим холодом отсылает к “угасанию сладострастия”, а белизной — “к чистоте благих дел”» . Эмблематисты этот подход, разработанный в средневековой экзегетике Писания, распространяют на мир как таковой. Вещь виделась как агломерат свойств, обладающих различными значениями.

Тут, видимо, имеет смысл говорить о свойствах ренессансного мышления в целом. Мыслители Возрождения представляли мироздание организмом, в котором все взаимосвязано и пронизано сетью подобий, притяжений и симпатических связей. Достаточно открыть «Оккультную философию» Агриппы Неттесгеймского и прочесть ее не как «книгу по магии», а как энциклопедический свод знаний той эпохи, чтобы этот способ мышления предстал едва ли не в «химически чистом виде». Так, говоря о вещах, что находятся под влиянием Луны, Агриппа замечает: «Среди вещей, что содержат природу Луны, противоположную природе Земли, — Вода: вода морская, и вода рек, и все, что влажно, как соки деревьев, и животных — особенно же соки белого цвета, как белок яйца, жир, флегма и истечения тела. Из того, что мы познаем на вкус, лунной природой обладают соль и все, что безвкусно и вяло, из металлов же — серебро, из камней — кристаллы, и серебряный маркизит [т.е. железный пирит], и все те камни, что белого или зеленого цвета… Таковы же жемчужины, что зарождаются в морских раковинах, таков же берилл». По Агриппе, все, что влажно или бело, возводит нас к Луне. Но к подобной же операции восхождения, только иного порядка, призывает в предисловии к своему «Атласу» Меркатор, говоря об объекте своего описания, Земле: «Преславное это обиталище временно лишь дано человеку, дабы сравнил он его с Небесами, и сравнение это возвысит его ум, что погряз в земном и преходящем, указывая путь к возвышенному и вечному». По сути, карта Земли есть лишь эмблема Небес: и за прорисовкой карты, за внешним, очевидным смыслом рисунка присутствует смысл сокрытый, постигаемый лишь возвышенным умом. Тут абсолютной параллелью словам Меркатора предстанет призыв автора одного из сборников эмблем, Ахилла Бокия, писавшего в предисловии к своей книге: «Не возомни, любезный читатель, что сии изображения, называемые эмблематами, которые дошли до нас издревле, сотворены из ничего, и значения, которые они предлагают, могут быть так просто поняты; они скорее оболочки, которые скрывают неизменное и вечное знание, дабы дурные и испорченные люди не осквернили Святость и Святыню, то святое и священное знание, которое должно быть открыто и доступно лишь добрым, и только им, ибо они лелеют свою сияющую чистоту и отвращаются от всякого низменного чувства». Интересно, что в сборнике эмблем Джорджа Везера термин «карта» использован как синоним эмблемы: автор приглашает читателя «enquire / What things those are, that represented be, / In ev’ry map, or emblem, which they see» («исследовать, / Что же это за сущности, представленные / Здесь на каждой карте или эмблеме?

При этом важным свойством эмблемы оказывается то, что эмблематический образ, как и высказывание, которым он сопровождается, принципиально лишен контекста — визуального и дискурсивного. Девиз и поясняющая надпись чаще всего берутся из классических текстов, но при этом, как подчеркивает цитируемый Маховым французский эмблематист Пьер Ле Муан, крайне желательно, чтобы «речение, извлеченное из некоего автора, сбрасывало с себя, выходя от него, предмет и значение, которые были ему присущи в этом месте, и принимало другие в том девизе, куда оно переходило» . Что до изображения, то оно являло вещь, наделяемую риторической функцией общего места, из которого извлекаются аргументы, — и аргументы могут быть самыми разными. Так, чаще всего в эмблематике образ Пеликана выступал как символ самопожертвования — однако в сборнике Адриана Юния о нем сказано: «Ты разрываешь себе ударами [клюва] высокую выпуклость груди, о Пеликан, и даешь жизнь своему потомству. Исследуй свою душу, поищи, что спрятано внутри тебя: извлеки на свет семена твоего духа». Девизом тут выступает максима «Извлеки то, что есть в тебе». Искусство эмблематики — это искусство парадоксальной комбинаторики — почему одни и те же гравюры или композиционные прорисовки легко могут перемещаться из одного сборника эмблем в другой — «обрастая» новыми, совершенно различными по смыслу девизами и пояснительными подписями. Эффект же от их рассматривания во многом сходен с тем, что рождается у зрителя картины Магритта «Это не трубка», когда мысль начинает «осциллировать», мечась между изображением, сопровождающим его утверждением и сущностью картины как таковой. В этом смысле данная работа Магритта — вполне наследник эмблематической традиции.

Традиция эта в XVI—XVII вв. преломлялась очень по-разному. Рядом со сборниками эмблем существовали тексты и образы, заимствующие у эмблематики форму, но ориентированные на иные задачи. Пример тому — упоминаемый в книге А. Махова трактат алхимика Михаэля Майера «Бегущая Аталанта, сиречь новые эмблемы касательно тайн натуральной химии», изданный в 1618 г. во Франкфурте. Как явствует из названия этого труда, посвящен он не эмблематике, а алхимии. Трактат состоял из алхимических максим, их изъяснения в стихах, музыкальных фуг, на мотив которых должны петься эти стихи, и алхимических гравюр. Бегущая Аталанта (образ взят из мифа о легконогой царевне, которая требовала, чтобы претендент на ее руку доказал: он не менее искусен в беге, чем она) является здесь символом алхимического Меркурия. Убегающий от нее Гипомен олицетворяет Сульфур, а роняемые им вдоль дороги яблоки Гесперид — алхимическую соль, принцип «фиксирующей (т.е. связывающей) любви» и равновесия. Каждое стихотворение состоит из трех строк, каждая фуга исполняется на три голоса и звучит трижды. Партия яблок ведет мелодию в дорийском ладу, восходя от доминанты (олицетворяющей, по Пифагору, Солнце) к тонике (олицетворяющей Землю). Две другие партии — Аталанты и Гипомена — образуют канон, вступая с различными интервала. Сложные многофигурные гравюры, иллюстрирующие это сочинение, были тщательно продуманы, весьма отличались от эмблематических образов и были рассчитаны не на мгновенное восприятие и постижение, а на серьезнейшую рефлексию, внимание к деталям и соотнесение с внутренним опытом адепта.

Иной пример — опубликованная в 1536 г. Оронцием Фине карта полушарий, названная «Recens et integra orbis descriptio» («Новое и всеобщее представление мира»), форма которой была похожа на сердце: картограф, пользуясь возможностями математической проекции, достиг максимума эстетической выразительности, превращая свой объект — земную сферу — в визуализированную метафору, описывающую соответствие микро- и макрокосма, в пластический концепт.

По характеру своего воздействия карта Фине приближалась к эмблеме. Деформируя — по сравнению со своими предшественниками, использовавшими тот же тип проекции, — очертания Земли, сжимая их по горизонтали и вытягивая вниз, в направлении Южного полюса, Фине получает условную фигуру сердца — хорошо знакомый всем образ, нагруженный множеством смыслов — и принадлежащий сфере, отличной от географии, но тесно связанной с этикой, религией и эротикой. Соединение сердца и карты, в сочетании с «поясняющей» надписью «Новое и всеобщее представление мира», порождает пульсацию смыслов. Заголовок карты Фине говорит зрителю о новизне того, что он видит, о всеобъемлющем характере этого видения и о том, что его взору предстает мир земной — oicumena, обиталище человека, но первое, что выделяет в изображении глаз, — общая форма очертаний, то есть сердце, и лишь потом приходит понимание, что это — карта.

Такого рода явления, смежные с эмблематикой, но не равные ей, Махов осознанно оставляет за полями книги. Он стремится описать риторику классической эмблемы, характер взаимодействия в ней образа и текста, тщательно выделяя в своем комментарии к собранным в книге 500 эмблемам риторические фигуры, встречающиеся в тексте девизов и пояснений, по возможности раскрывая места, «темные» для современного читателя, давая там, где считает целесообразным, иконологические параллели.

Хороши в книге А. Махова комментарии к звериным и растительным эмблемам — а они составляют большинство в предлагаемой выборке, — и именно они как раз будут в первую очередь востребованы «специалистами-смежниками» — теми, кто занимается придворной культурой, литературой XVII—XIX вв. и т.д. А. Махову удалось «закрыть» серьезную лакуну, существующую в русскоязычной гуманитарной литературе.

![]()

А. Нестеров Рецензия на книгу: Махов А.Е. ЭМБЛЕМАТИКА: МАКРОКОСМ. — М.: Intrada, 2014. — 600 c

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 136 (6/2015)

http://www.nlobooks.ru/node/6793

http://ec-dejavu.ru/e-2/Emblem.html