Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

Негатив, который свел мир с ума

Для большинства людей история Туринской плащаницы закончилась в 1988 году, когда три солидные лаборатории вынесли вердикт: средневековая подделка, созданная где-то между 1260 и 1390 годами. Дело закрыто, расходимся. Но этот пожелтевший кусок льняной саржи размером 4,36 на 1,10 метра, с характерным плетением «елочкой», упорно отказывается отправляться на свалку истории. Он продолжает, как выразился однажды папа Иоанн Павел II, оставаться «провокацией для интеллекта». И провокация эта настолько сильна, что ученые со всего мира до сих пор собираются на конгрессы, а во время редких публичных выставлений (остенсий) в Турин съезжаются миллионы паломников, чтобы взглянуть на то, что, по их мнению, является самой главной реликвией христианства.

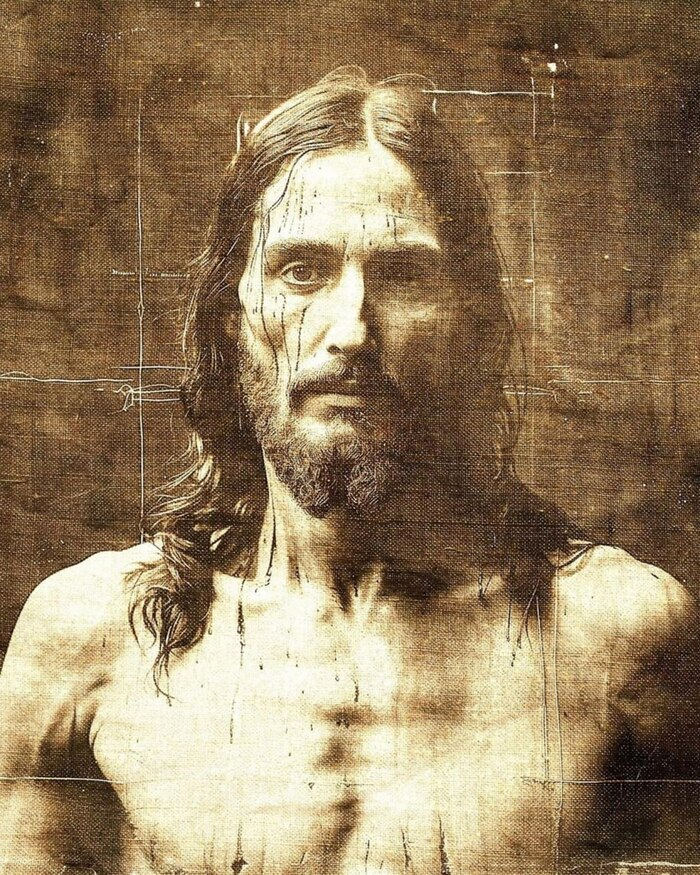

Все началось, по-настоящему, в 1898 году. До этого плащаница была просто почитаемым, но довольно невнятным артефактом. Но в тот год адвокат и фотограф-любитель Секондо Пиа получил разрешение сделать первые снимки реликвии. Проявляя в своей темной лаборатории стеклянные пластины, он чуть не выронил их из рук. С негатива на него смотрело не искаженное черно-белое пятно, как должно было быть, а спокойное, анатомически совершенное и пугающе реалистичное лицо мужчины. Пиа понял то, чего никто не замечал веками: само изображение на ткани является негативом. А значит, его фотопластина, будучи «негативом негатива», превратилась в позитив. Эта случайная фотосессия превратила старую реликвию в научную головоломку мирового масштаба.

Ведь если смотреть на саму ткань, особенно при ярком свете, разобрать что-либо трудно. Расплывчатые желтовато-коричневые пятна с трудом складываются в человеческую фигуру. Лишь в полумраке, с подсветкой сзади, проступают очертания обнаженного мужского тела, вид спереди и сзади, отпечатавшегося «голова к голове». Сразу бросается в глаза несоответствие канонической иконографии: человек наг, на голове нет привычного тернового венца, в руках он не держит крест. Но самое странное — это природа самого изображения. На ткани их, по сути, два, и они кардинально разные.

Первый слой — это следы крови. Они ведут себя как обычные пятна: темные на ткани (соответственно, светлые на фотонегативе), пропитавшие волокна насквозь. Анализы, проведенные в XX веке, в частности американской группой ученых STURP в 1978 году, подтвердили: это настоящая человеческая кровь, содержащая гемоглобин, белки и другие компоненты. Причем некоторые пятна имеют необычный для старой крови красновато-оранжевый оттенок из-за высокого содержания билирубина — вещества, которое выбрасывается в кровь при тяжелейших травмах и стрессе. Другие содержат следы биливердина. Ученые смогли различить артериальную и венозную кровь, а также потоки, образовавшиеся до и после смерти. Уильям Гарвей описал систему кровообращения только в 1628 году. Средневековый фальсификатор, даже самый гениальный, таких тонкостей знать не мог.

Второй слой — это само изображение тела. И вот здесь начинается настоящая мистика. В отличие от кровавых пятен, оно представляет собой фотографический негатив. Выступающие части тела (нос, скулы, лоб) на ткани темнее, а углубления (глазницы, впадины щек) — светлее. Но и это не все. Изображение невероятно поверхностно. Краска, если бы это была она, проникла бы вглубь волокон, связалась бы с ними с помощью какого-нибудь пигмента. Здесь же цвет изменили только самые верхние фибриллы льняной нити, на глубину всего 20-30 микрон (тысячных долей миллиметра). Нет никаких следов пигментов, мазков кисти или какого-либо связующего вещества вроде коллагена, обязательного для средневековой живописи. Все окрашенные волокна имеют один и тот же оттенок сепии; глубина и контрастность изображения создаются исключительно за счет плотности этих окрашенных волокон на квадратный сантиметр.

Более того, это изображение поразительно устойчиво. Оно не растворяется в воде и химикатах. Оно выдержало пожар в Шамбери в 1532 году, когда раскаленные капли серебра с ковчега прожгли ткань насквозь. Температура плавления серебра — около 1000°C. Любая средневековая краска испарилась бы уже при 200°C, но изображение тела осталось неизменным даже в непосредственной близости от прожженных дыр. И, наконец, самое необъяснимое свойство. В изображении закодирована трехмерная информация. Интенсивность потемнения волокон обратно пропорциональна расстоянию от тела до ткани в момент формирования отпечатка. В 1976 году физики Джон Джексон и Эрик Джампер, используя анализатор изображений VP-8, разработанный для NASA для картирования рельефа планет, смогли преобразовать эти градации серого в трехмерную модель тела. Ни одна известная картина или фотография в мире не обладает таким свойством. Позже на основе этих данных был даже создан голографический портрет человека с плащаницы.

Как могло возникнуть такое изображение? Группа STURP, проработавшая с плащаницей 120 часов без перерыва, пришла к выводу, что это не краска, а результат некой «окислительной дегидратации» целлюлозы льна, своего рода поверхностный ожог. Важно и то, что изображение тела отсутствует под пятнами крови. Это означает, что кровь попала на ткань первой, а загадочный «ожог» произошел позже. Гипотез множество. Одни говорят о «вапорографии» — отпечатке от паров аммиака, выделившихся из тела после тяжелых испытаний. Но тогда изображение было бы расплывчатым и пропитало бы ткань насквозь. Другие, как французский биофизик Жан-Батист Ринодо, выдвигают более смелые теории, предполагая некий мощный, но краткий всплеск излучения (например, протонов) из самого тела, который и «прижег» ткань. На сегодняшний день ни одна из гипотез не может полностью объяснить все свойства изображения. Ни один художник, ни один ученый, несмотря на многочисленные попытки, так и не смог создать точную копию Туринской плащаницы со всеми ее уникальными характеристиками.

Углеродный приговор и его обжалование

И вот на фоне всей этой научной мистики в 1988 году прозвучал, казалось бы, окончательный вердикт радиоуглеродного анализа. Образец, взятый с края плащаницы, был разделен на три части и отправлен в лучшие лаборатории мира: в Оксфорд, Цюрих и Тусон (Аризона). Результаты, опубликованные в престижном журнале Nature, были однозначны: ткань изготовлена в период с 1260 по 1390 год. Это был триумф скептиков и сокрушительный удар по сторонникам подлинности. Но когда первая эйфория прошла, в этом, казалось бы, безупречном эксперименте начали обнаруживаться странности.

Во-первых, сами лаборатории в своем официальном отчете указали, что разброс полученных дат между тремя образцами был слишком велик и не укладывался в рамки статистической погрешности. Это указывало на «отсутствие гомогенности» образца, то есть на то, что разные его части почему-то имели разный радиоуглеродный возраст. Пресса на эту «мелочь» внимания не обратила, но для ученых это был тревожный звонок. Во-вторых, даже максимальная дата, 1390 год, противоречила историческим фактам: первое достоверное упоминание о публичной демонстрации плащаницы в городке Лире во Франции относится к 1356 году.

После этого началось детальное изучение всех обстоятельств, которые могли бы исказить результаты анализа. Самая популярная теория — загрязнение. Образец был взят с угла, за который плащаницу веками держали руками во время демонстраций. Он мог быть загрязнен кожным салом, воском от свечей и, что самое важное, бактериями и грибками, которые образуют на поверхности ткани биопленку. Этот «живой» налет, состоящий из более молодого углерода, мог существенно «омолодить» датировку древней ткани. Другая гипотеза, которую долгое время отстаивали, — это теория о «невидимой заплатке». Якобы в Средние века поврежденный угол плащаницы был так искусно отреставрирован, что в образец для анализа попала не оригинальная ткань, а нити XVI века. Однако тщательное текстильное исследование, проведенное в 2010 году, опровергло эту версию: образец 1988 года был из той же ткани, что и вся плащаница.

Тем не менее, если отвлечься от углеродного анализа, все остальные научные данные указывают на гораздо более древнее происхождение ткани. В 2013 году профессор Джулио Фанти из Падуанского университета провел новое датирование, используя другие методы (инфракрасную спектроскопию и рамановскую спектроскопию). Его результаты дали совершенно другую картину: 33 год до н.э. ± 250 лет. Хотя происхождение образцов, которые он использовал, не было официально подтверждено Ватиканом, это исследование показало, что углеродный метод — не единственный возможный.

Специалисты по древнему текстилю, такие как Габриэль Виаль и Мехтильда Флюри-Лемберг, отмечают ряд особенностей, нехарактерных для средневековой Европы. Ткань соткана на станке с четырьмя педалями-подножками, который появился на Ближнем Востоке в первом тысячелетии, но в Европе стал известен гораздо позже. Нити имеют Z-образную скрутку, типичную для ближневосточного производства I века, но не для европейского. В составе ткани, помимо льна, обнаружены следы хлопка вида Gossypium herbaceum, который в то время произрастал на Ближнем Востоке. Наконец, к основному полотну пришит узкий боковой шов, выполненный стежком, аналогов которому в Европе не найдено, зато точно такой же шов был обнаружен на фрагментах ткани I века н.э., найденных в иудейской крепости Масада.

Дополнительные улики дает палинология — анализ пыльцы. Еще в 1970-х годах швейцарский криминалист Макс Фрай, взяв пробы с поверхности плащаницы, обнаружил на ней пыльцу растений не только из Европы, но и из Константинополя, Эдессы (Турция) и, самое главное, из окрестностей Иерусалима и Мертвого моря. Среди них были идентифицированы виды, которые цветут весной только в этом регионе. Израильский ботаник Авиноам Данин позже подтвердил эти выводы, заявив, что единственное место на Земле, где одновременно встречаются три из идентифицированных им видов растений, — это холмы между Иерусалимом и Хевроном.

И, наконец, самая удивительная находка. Еще в 1980-х годах ученые, анализируя трехмерные изображения, заметили на веках отпечатки небольших круглых предметов. Дальнейшие исследования позволили идентифицировать их как отпечатки монет, а именно — мелких бронзовых лепт, которые чеканил Понтий Пилат в Иудее только между 29 и 32 годами н.э. На одной из них даже удалось разобрать характерную ошибку в греческой надписи (KAICAPOC вместо KAISAROS), которая встречается на некоторых известных нумизматам экземплярах этих монет. Иудейский обычай класть монеты на глаза покойнику хорошо известен. Все это в совокупности создает картину, которая плохо согласуется с вердиктом 1988 года и заставляет искать корни этой реликвии гораздо дальше — и во времени, и в пространстве.

Путь реликвии: из Иерусалима в Турин через полмира

Если отбросить средневековую датировку, то откуда же взялась эта ткань? Документированная история плащаницы начинается в середине XIV века. Около 1356 года она внезапно появляется в маленькой церквушке в деревне Лире, в Шампани. Ее владелец — Жоффруа де Шарни, один из самых прославленных рыцарей Франции, знаменосец короля, погибший в битве при Пуатье. Откуда у него взялась столь необычная реликвия, остается загадкой. Его потомки в 1453 году продают ее герцогам Савойским, которые становятся ее хранителями на следующие пять веков. Они перевозят ее в свою столицу, Шамбери, где в 1532 году плащаница едва не гибнет в пожаре. В 1578 году ее перевозят в Турин, где она и хранится по сей день, пережив еще один страшный пожар в соборе в 1997 году. В 1983 году последний король Италии, Умберто II Савойский, завещал плащаницу Ватикану.

Но что было до 1356 года? Здесь мы вступаем в область исторических реконструкций, но реконструкций, основанных на веских косвенных уликах. Многие исследователи сегодня отождествляют Туринскую плащаницу со знаменитым Мандилионом, или «Нерукотворным образом из Эдессы». Согласно древней легенде, царь города Эдессы (ныне Шанлыурфа в Турции) Авгарь V, современник Христа, послал к нему художника, чтобы тот написал его портрет. Но у художника ничего не вышло из-за сияния, исходившего от лица Иисуса. Тогда Христос умылся, отер лицо куском ткани (mandylion), и на ней остался его нерукотворный отпечаток.

Исторически известно, что в Эдессе с VI века почиталась такая реликвия. В 944 году византийский император, чтобы заполучить ее, осадил город и выменял образ на свободу для 200 пленных и 12 000 серебряных монет. Реликвию с триумфом перенесли в Константинополь. В проповеди, произнесенной по случаю этого события, архидиакон Григорий Референдарий описывает образ, говоря, что на нем виден не только лик, но и «отпечаток, украшенный каплями крови, истекшими из собственного бока». Это прямое указание на то, что Мандилион был не просто платом с ликом, а большим полотном с изображением всего тела. В Константинополе реликвия, которую теперь чаще называли Sindon (греческое слово, использованное в Евангелиях для обозначения погребального савана), хранилась во дворце и была величайшей святыней империи.

В 1204 году крестоносцы Четвертого крестового похода захватили и разграбили Константинополь. Sindon бесследно исчез. Но уже в 1205 году племянник византийского императора пишет папе Иннокентию III письмо с жалобой на разграбление святынь, упоминая, что «священная плащаница... находится в Афинах». Правителем Афин после захвата стал один из предводителей крестоносцев, французский рыцарь Отон де ла Рош. Связь с Францией начинает прослеживаться. После этого след реликвии теряется на 150 лет, чтобы затем внезапно обнаружиться в руках другого французского рыцаря, Жоффруа де Шарни, чьи предки, возможно, были связаны с орденом тамплиеров, также принимавших участие в том походе.

Но есть ли доказательства, что плащаница, появившаяся в Лире, и Мандилион из Эдессы — это один и тот же объект? Удивительно, но есть. На ткани плащаницы видны несколько групп небольших L-образных дырочек от прожжения, симметрично расположенных. Они точно не от пожара 1532 года, так как присутствуют на копии, сделанной в 1516 году. А теперь самое поразительное: в венгерском манускрипте, известном как «Кодекс Прая», датируемом не позднее 1195 года (то есть до разграбления Константинополя), есть миниатюра, изображающая погребение Христа. На ней изображен пустой саван, и на нем в точности воспроизведены те самые L-образные дырочки и характерное «елочное» плетение ткани. Художник, иллюстрировавший кодекс, мог скопировать эти не имеющие художественного смысла детали только с оригинала, который он видел в Константинополе. Эта находка стала одним из сильнейших аргументов в пользу того, что Туринская плащаница существовала задолго до XIII века.

Человек на полотне: анатомия страстей

Кем был человек, завернутый в эту ткань? Оставив в стороне богословские вопросы и опираясь только на данные, которые можно извлечь из самого полотна, мы получаем поразительно детальный портрет. Это мужчина семитского типа, ростом около 178 см, атлетического телосложения, возрастом 30-40 лет. У него длинные волосы, разделенные пробором, борода и косичка на затылке, что могло быть признаком принадлежности к определенной религиозной группе, например, назореев.

Полотно — это безмолвный свидетель тяжкого финала, и его свидетельства совпадают с евангельскими описаниями Страстей Христовых с пугающей точностью. На теле запечатлелись многочисленные следы, оставленные римским бичом-flagrum — орудием с тяжелыми наконечниками. Судя по расположению отметин, этим занимались двое, стоявшие с разных сторон. На голове — множество колотых ран, оставленных не изящным терновым венцом, как на картинах, а скорее шипастым «шлемом», грубо надетым на голову. Лицо несет на себе отпечаток сильных ударов: поврежден носовой хрящ, заметен отек на правой щеке. На плечах — ссадины от тяжелой перекладины креста (patibulum). На коленях и кончике носа обнаружены частицы почвы, идентифицированной как травертиновый арагонит, характерный для окрестностей Иерусалима.

Он принял смерть через распятие. Но крепление к кресту, вопреки иконописной традиции, было произведено не через ладони, которые не выдержали бы вес тела, а через запястья, в так называемое «пространство Десто». Это привело к повреждению срединного нерва и заставило большие пальцы рефлекторно согнуться внутрь ладоней. Именно поэтому на отпечатке видны только четыре пальца на каждой руке — деталь, которую средневековый художник вряд ли мог выдумать, но которая точно воспроизведена на той самой миниатюре в «Кодексе Прая».

Его ноги не были перебиты, что соответствовало римской практике crurifragium, применявшейся для ускорения смерти распятых. Евангелие от Иоанна объясняет это тем, что он был уже мертв. После смерти ему нанесли удар копьем в правый бок, между ребрами. Из раны вытекла кровь и прозрачная жидкость («кровь и вода», как сказано в Евангелии), которую медики идентифицируют как плевральный выпот — скопление сыворотки в грудной клетке, частое явление при травматическом шоке и удушье. Тело находилось в состоянии трупного окоченения еще до того, как его положили в плащаницу. Оно не было омыто перед погребением, что было нарушением иудейских традиций, но объяснимо спешкой, так как приближалась суббота.

И самое главное. Анализ сгустков крови показывает, что тело находилось в ткани не более 30-40 часов, так как отсутствуют какие-либо признаки разложения. И оно покинуло плащаницу, не нарушив этих сгустков. Если бы тело перемещали, запекшаяся кровь неизбежно была бы сорвана с ткани, оставив рваные следы. Но этого нет. Тело как будто просто исчезло из своего савана, оставив на нем свой таинственный отпечаток. Вокруг лица ученые обнаружили едва заметные следы надписей на греческом и латыни, среди которых удалось разобрать слова HΣOΥ (Иисус), ΝΝΑΖΑΡΕΝΝΟΣ (Назарянин) и, возможно, часть смертного приговора. Это могли быть официальные пометки, сделанные для идентификации тела.

Провокация для интеллекта или гениальная подделка?

Итак, что мы имеем в итоге? С одной стороны — результат радиоуглеродного анализа, указывающий на XIV век и подкрепляемый меморандумом епископа Пьера д'Арси от 1389 года, в котором он утверждает, что знает имя художника-фальсификатора (хотя и не называет его). С другой стороны — огромный массив научных и исторических данных, от ботаники и нумизматики до текстильного анализа и судебной медицины, которые в один голос твердят о ближневосточном происхождении ткани и ее принадлежности к I веку н.э.

Если это подделка, то мы должны признать, что в XIV веке во Франции жил гений, опередивший свою эпоху на столетия. Он должен был быть экспертом в анатомии, гематологии (науке о крови), римской истории и процедуре распятия. Он должен был знать о редких растениях Палестины и мелких монетах Понтия Пилата. Он должен был изобрести некую технологию, позволяющую нанести на ткань фотографически точное, трехмерное, термически и химически устойчивое изображение, которую мы не можем воспроизвести даже сегодня, в XXI веке. И проделав всю эту титаническую работу, он остался неизвестным, а его творение веками считалось довольно грубой и невнятной реликвией, пока изобретение фотографии случайно не раскрыло его главную тайну.

Если же это не подделка, то как объяснить результат углеродного анализа? Мог ли тот же неизвестный физический процесс, который создал изображение, обогатить ткань изотопом углерода-14 и вызвать ее «радиоуглеродное омоложение»? Некоторые ученые, как тот же Ринодо, считают, что да. Другие ищут более прозаические объяснения в систематических ошибках и загрязнениях.

Как бы то ни было, Туринская плащаница не укладывается в прокрустово ложе простых ответов. Она действительно остается «провокацией для интеллекта», заставляя ученых и скептиков, верующих и атеистов снова и снова возвращаться к этому куску старого льна, который хранит в себе либо следы величайшего чуда в истории, либо тайну величайшей мистификации. И пока эта тайна не раскрыта, история Туринской плащаницы не закончена.