Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

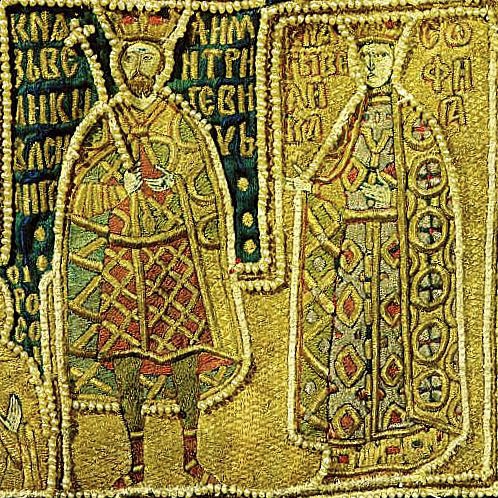

Софья Витовтовна Литовская

Более рельефно из целого ряда всех упомянутых в предыдущей главе бесцветных женских личностей выступает княгиня Софья Витовтовна, жена великого князя Василия Дмитриевича Московского, сына Дмитрия Донского, и мать великого князя Василия Темного.

Софья родилась в 1371 году. Замуж вышла двадцати лет. По обычаям того времени — поздно. Да уж так для нее сложилось, что между обручением и свадьбой минуло пять лет. Ее раннее детство было счастливым. В Литве верховную княжескую власть делили братья Ольгерд и Кейстут, ее дед. В то время Витовт и его двоюродный брат Ягайло являли образец святой дружбы. Софья жила то в дедовых Старых Троках, то в отцовском гродненском замке. Бабка Бирута, жена Кейстута, души не чаяла в первой внучке.

Великий князь Литовский Кейстут

Все изменилось со смертью князя Ольгерда. Борьба Ягайлы за самодержавную власть развязала трагическую страницу и в жизни Великого княжества, и в судьбе Софьи. Десяти лет ей пришлось пережить горькие потери — смерть деда в темнице Кревского замка, где он был задушен по приказу Ягайлы, и смерть бабки, которую челядники Ягайлы утопили в Муховце возле Брестской крепости. Ее отец князь Витовт оказался в той же замковой тюремной каморе, где был убит Кейстут. Софья с матерью приезжала к нему в Крево, и ходила навещать в каменное подземелье. И знала план побега отца из темницы.

Ольгерд

Когда отцу удалось сбежать из замка, начались скитания семьи. Конно, с малым отрядом верных отцу бояр, им пришлось искать прибежища под крылом крыжаков. Софье выпало жить с матерью по немецким замкам в роли заложников. Тут Витовт вынужденно крестился в “немецкую веру”, чтобы водить отряды рыцарей-“одноверцев” жечь и рушить поселения на землях Ягайлы.

Витовт

И Софья в двенадцать лет — свидетель тайных разговоров отца с матерью, их планов, их многолетнего риска, необходимого, чтобы вернуть власть и себе, и тем людям, которые доверили им свои судьбы. В 1384 году Ягайло перед Кревской унией ВКЛ с Польшей тайно предложил Витовту замириться и вернул ему Гродненский, Бресткий и Луцкий уделы. И они бежали от крыжаков, помечая свой путь кострищами сожженных рыцарских замков. Не думалось тогда Витовту и его жене, что вновь придется просить тут приют. Но на родине их тоже ожидала трагедия. В 1386 году в Мстиславской битве смолян с войском Ягайлы был убит смоленский князь Святослав Иванович, отец княгини Анны и дед княжны Софьи. Драматическая судьба ждала ее родных дядек Глеба и Юрия. О них придется сказать отдельно, поскольку оба оказались последними смоленскими князьями.

Ягайло.Великий князь Литовский. Марчелло Бачиарелли

Заняв польский трон в Кракове, Ягайло счел лишним выполнять свои обещания Витовту, и это обусловила новую межусобную войну. Витовт опять ушел к крыжакам, и вместе с немецкими рыцарями провел ряд походов на Литву.

Во время таких походов отца Софья с матерью пребывала в столице Ордена Мальборке (по-немецки - Мариенбурге). Длительная жизнь среди немцев способствовала знанию языков. Мать и дочь научились играть на клавикордах. Можно сказать, что Софья была по-европейски образована, получила обширный политический опыт и убедилась, что жизнь великого князя и княгини полна опасностей. В межусобной войне, кроме деда и бабки, много ее родни были убиты в боях или стали жертвами заговоров. Когда настал день отъезда в Москву, она знала, что родичи в своих в битвах за власть жалости не имеют, чужеземного врага ценят выше, потому что его могут выкупить, а из помилованных свояков вырастают жестокие мстители.

Портрет Анны из работы Т. Нарбута.

Великая княгиня литовская с 1392 года. Первая жена великого князя Витовта. Мать Софьи Витовтовны, единственной дочери Витовта.

Софья Литовская познакомилась с сыном Дмитрия Донского 19-летним Василием, когда он бежал из ордынского плена. Их родители составили договор, условия которого предполагали помощь Витовта в освобождении Василия Дмитриевича и пследующую женитьбу его на дочери Витовта Софье. В 1385 году в Литве произошла помолвка. 9 января 1391 года митрополит Киприян благословил их брак, а Василий преподнес жене свадебный дар - новые палаты к Кремлевскому дворцу с часами с боем.

Тогда в 1386 году, Василий Дмитриевич московский, еще не будучи великим князем, спасался бегством от Тохтамыша. Из орды он пробрался в Молдавию, оттуда во владения ливонского ордена и потом в Литву. По пути он виделся с Витовтом литовским и дал ему слово жениться на его дочери Софье. Как только Василий Дмитриевич стал великим князем (в 1389 году), то на другой же год отправил трех бояр за своею невестою, которые и привезли Софью в Москву, «из-за моря, от немцев», как выражается летописец.

Василий I Дмитриевич. С Царского Титулярника

В 1398 году Софья приехала в Смоленск, где отец подарил ей подарок в знак признания их брака с Василием – икону Смоленской Богоматери Одигитрии.

ЛИЦЕВОЙ ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД: Той же осенью бояре великого князя Василия Дмитриевича: Александр Поле, Александр Велеут, Селиван приехали из-за моря от немцев в Псков и в Новгород с княжной Софьей Витовтовной, дочерью Кестутьевича, а с ней князь Иван Ольгимантович.

ЛИЦЕВОЙ ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД: И великий князь Василий Дмитриевич взял ее в жены после Крещения, месяца января в 9 день, в день памяти святого мученика Полиекта. Витовт тогда был в немецкой земле. Он бежал из Литвы после того, как был убит отец его Кестутий. Отец его [Кестутий Гедиминович задумал отнять великое княжение Литовское у Ягайло Ольгердовича. Была великая битва, и убит был Кестутий Гедиминович, и сын его Витовт в тот же час бежал в немецкую землю

За время супружества у Софьи Витовтовны с Василием Дмитриевичем родилось пять сыновей и четыре дочери. Первою появилась на свет в 1393 году Анна, отданная в 1407 году за византийского цесаревича Иоанна Палеолога (будущего византийского императора Иоанна VIII). Но ей не суждено было стать императрицей, она умерла в 1415 году. Анастасия в этот год вышла замуж за Александра Владимировича Олелько (владевшего в то время Слуцким княжеством), она скончалась в 1470. Василиса и Мария были отданы за русских князей. Но на сыновьях словно лежала печать злого рока. Юрий, рожденный в 1395 году, прожил шесть лет, Иван умер в 1417 на двадцатом году жизни, Симеон и Данила не прожили и года. И только Василий, которого Софья родила в 44 года, оказался долгожданным наследником. Во время осады Москвы в 1408 году войсками ордынского хана Едигея, Софья Литовская с детьми бежала в Кострому и спасла семью, но дети, рожденные до этого, погибли от чумы, в том числе и первенец – Иван.

Приезд Софьи.Рождение Юрия

Рождение Василия

В государственных и хозяйственно-административных делах Софья Витовтовна была хорошей помощницей мужу. Она имела большие земельные богатства, и умело ими распоряжалась.

Фомина.Софья Витовтовна

27 февраля 1425 года после смерти мужа Софья Витовтовна Литовская стала опекуншей 10-летнего сына, начав активнее вникать в государственные дела. При помощи митрополита Фотия в 1428 году вынудила брата мужа – звенигородского князя Юрия Дмитриевича, который был на то время старшим среди возможных претендентов на престол, признать малолетнего Василия. Ни один из русских князей не решался пойти вопреки воле Софьи Литовской, так как боялся решительных действий со стороны ее отца и Литвы.

В 1430 году Витовт умер. В Орде тотчас же началась тяжба между 16-летним Василием II и его дядей, Юрием Дмитриевичем, который, нарушив слово данное Софье, предъявил претензии на великое московское княжение. Спор был выигран при поддержке московского боярина Ивана Всеволожского, который был послан Софьей с просьбой помочь сыну.

Всеволожский надеялся, что в случае успешного разрешения дела, княгиня Софья сдержит слово и женит своего сына на его дочери. Но после выигранного дела Софья решила, что ее ничего не связывает с обычным боярином и выбрала для своего сына Василия невесту побогаче и ближе к ее литовским корням – Марию Ярославну, внучку серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго и Елены Ольгердовны.

Софья Литовская прославилась решительным отношением к князьям-противникам. Во время свадьбы Василия II с Марией Ярославной 8 января 1433 года Софье донесли, что сын Юрия Дмитриевича Василий (двоюродный брат ее сына) пришел на свадьбу в золотом поясе, украшенном драгоценностями. А этот пояс, по слухам, всегда принадлежал московскому княжескому дому и когда-то был и со временем отдан Василию Юрьевичу. Софья Витовтовна Литовская сорвала при всех пояс с Василия, обострив этим отношения между московским и звенигородским княжескими домами.

София с сыном Василием

Один из старых бояр, бывших тоже на свадьбе, рассказал Софье Витовтовне и другим гостям историю этого замечательная пояса.

Пояс этот дан был суздальским князем Дмитрием Константиновичем в приданое за дочерью Евдокией, когда она выходила замуж за Дмитрия Донского. Следовательно, пояс переходил, таким образом, в род московских князей. Тысяцкий Василий Вельяминов, бывший последним на Руси тысяцким в том важном значении, какое в древности соединялось в русской земле с этим званием, и, по обычаю времени, игравший первую распорядительную роль на княжеской свадьбе, похитил этот пояс и подменил его другим, гораздо меньшей ценности, а настоящий отдал своему сыну Николаю, за которым была другая дочь князя Дмитрия Константиновича суздальского – Марья.

Николай Вельяминов, с своей стороны, отдал знаменитый пояс за дочерью, которая вышла за боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского, того самого, которого так обидел великий князь, не сдержав слова относительно женитьбы на его дочери. Всеволожский отдал пояс за своею дочерью, выходившей замуж за князя Андрея, сына Владимира Андреевича, а по смерти Андрея, обручив его дочь, а свою внучку, за Косого, подарил ему и исторический пояс, в котором Косой и явился на великокняжескую свадьбу.

Узнав историю пояса, Софья Витовтовна признала эту драгоценность родовой собственностью московских князей, и публично сняла пояс с Косого. Оскорбленные братья – Косой и Шемяка – тотчас оставили свадьбу и уехали к отцу.

Пояс, таким образом, стал поводом к страшной войне, продолжавшейся более тринадцати лет (1433–1446) и долго державшей смуту. и усобицу во всей Русской земле. Много поплатились в эту войну и Софья Витовтовна, и ее сын, Василий Васильевич, потерявший было великое княжение, все свои земли, и, наконец, ослепленный.

И тогда узнал Петр Константинович на князе Василии золотой пояс на цепях с драгоценными камнями, который был отдан великому князю Дмитрию Ивановичу князем Дмитрием Константиновичем Суздальским.Тот пояс на свадьбе великого князя Дмитрия Ивановича подменил тысяцкий Василий. Великому князю дал меньший, а тот отдал своему сыну Микуле, а замужем за Микулой была Мария, старшая дочь того же князя Дмитрия Константиновича Суздальского.

А Микула тот пояс отдал в приданое Ивану Дмитриевичу, а Иван Дмитриевич отдал его в приданое за свою дочь князю Андрею Владимировичу.Потом, когда после смерти князя Андрея и возвращения из Орды, Иван Дмитриевич обручал дочь князя Андрея, а свою внучку, за князя Василия Юрьевича, то тот пояс ему отдал;

Не будем останавливаться на подробностях той смуты, на удачах и неудачах той и другой стороны, потому что подробности эти не относятся непосредственно в нашему предмету. Скажем только, что московский великий князь был несколько раз побиваем наголову, попадал в плен и т. п. Но вот в феврале 1446 года, великий князь поехал к Троице молиться, а Софья Витовтовна с женою его Марьею Ярославною оставалась в Москве.

Ночью 12-го февраля, Шемяка и Иван Андреевич Можайский напали на Москву, взяли в плен Софью Витовтовну и Марью Ярославну, город разграбили, и, узнав где великий князь, пошли к Троице. Василиий Васильевич, услыхав о нападении своих смертельных врагов, заперся в церкви, прикрылся образом, молил Шемяку о пощаде; но его взяли и самым зверским образом ослепили. Потом вместе с Марьею Ярославною великого князя сослали в Углич, а Софыо Витовтовну в Чухлому. В удел же великому князю дали одну только Вологду.

Дмитрий Юрьевич Шемяка

Не будем касаться также обстоятельств, как счастье изменило Шемяке, как союзники отпали от него и пристали к слепому великому князю. Шемяка и князь Можайский, владевшие уже великокняжеским уделом, должны были бежать из Москвы к Галичу, оттуда в Чухлому, захватили там с собой Софью Витовтовну, как заложницу, и бежали в Каргополь. Слепой князь взял почти все города, отпавшие было к Шемяке, и из Ярославля послал к нему гонцов.

– Брат-князь Димитрий Юрьевич! – говорили от него посланцы Шемяке: – какая тебе честь или хвала держать в плену мать мою и твою тетку? Неужели ты хочешь этим отмстить мне? Я уже на своем столе, на великом княжении!

Шемяка стал думать с своим боярами.

– Братья! – говорил он: – что мне томить тетку и госпожу свою, великую княгиню? Сам я бегаю, люди надобны мне самому, они уж и так истомлены, а тут еще ее надобно стеречь… Лучше отпустить ее.

Софью Витовтовну отпустили, и великий князь сам поехал навстречу матери.

В 1451 году, Софья Витовтовна, уже почти восьмидесятилетняя старуха, защищает Москву от татар! На Москву шел царевич Мазовша. Великий князь вышел было против татар, но узнав, что Мазовша уже около Оки, отступил, а за ним отступил и воевода Иван Звенигородский. Великий князь явился в Москву, велел укрепляться, а сам с сыном Иваном пошел к Волге. Софья Витовтовна должна была остаться в Москве с внуком Юрием, с боярами и митрополитом Ионой – это были защитники великокняжеского стола. Жену Марью Ярославну и других детей великий князь отправил в Углич.

2 июля татары подошли к Москве и зажгли посады. Дым был такой, что ни москвичам не видно было татар, ни татары не видали Москвы, и только, когда сгорели посады, дым прошел, москвичам стало виднее и можно было дышать. Они начали биться с осаждающими и отбили приступ. К утру вновь приготовили пушки, решаясь защищаться до последней возможности; но утром они уже не видали татар – татары исчезли. Софья Витовтовна тотчас послала сказать об этом сыну. Великий князь прибыл в Москву и нашел вокруг нее одни пепелища. Он, однако, утешал москвичей: «эта беда на вас ради моих грехов; но вы не унывайте, ставьте хоромы по своим местам, а я рад вас жаловать и льготу давать».

Изо всего здесь вкратце очерченного мы видим, таким образом, что к XV веку русская женщина начинает уже несколько выступать из своего тесно-замкнутого круга теремной и монастырской жизни, и её общественная деятельность, как деятельность Софьи Витовтовны, не проходит бесследно для истории. Но, быть может, начало этого явления следует искать в том, что Софья Витовтовна вышла из западной Руси, из Литвы, где близкое соседство с другими европейскими государствами и непосредственное соприкосновение с порядками Польши, с Ливонским орденом и даже с Чехией и Mоравией могли скорее научить женщину самостоятельности и, расширив сферу ее воззрений, дать ей более почетное место на страницах истории.

И едва ли это последнее предположение не безосновательно, как мы увидим ниже при указании на значение Софьи Палеолог, Елены Ивановны, Елены Глинской и даже Марфы Посадницы, которая конечно не осталась свободною от влияния литовско-польская и отчасти немецкая, как гражданка торгового и вольная «Господина Великого Новгорода».

«Благодатное небо» — икона Пресвятой Богородицы, по преданию, привезённая в Москву из Литвы супругой великого князя Василия I Софией Витовтовной в качестве родительского благословения. Название восходит к тексту богородична 1-го часа (написан на иконе внутри края сияния): «Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце Правды».

По привезённому Софьей образцу иконописцами Оружейной палаты в 1678—1680 годы был сделан список иконы для Архангельского собора Московского Кремля (в местном ряду иконостаса, слева от царских врат). 1682 году мастер Василий Познанский написал икону-аппликацию для церкви Распятия Теремного дворца Кремля.

Иконография воспроизводит видение Иоанном Богословом Жены, облечённой в солнце. Богоматерь изображена в полный рост, с Младенцем на левой руке. Её фигура окружена солнечной мандорлой, под ногами — серп луны. Головы Марии и Иисуса увенчаны коронами.

Празднование иконе совершается 19 марта (6 марта по старому стилю), а также в неделю Всех Святых.

https://www.rulit.me/books/russkie-istoricheskie-zhenshchiny-read-401832-20.html

http://design-for.net/page/litovskoe-knjazhestvo-vikipedija

Prochaska A. Ostatnie lata Witolda. — Warszawa: Warszawa Nakl. Gebethnera i Wolffa, 1882. (польск.)

Барбашев А. И. Витовт и его политика до Грюнвальдской битвы (1410 г.). — СПб.: Типография Н. Н. Скороходова, 1885. (рус.)

Барбашев А. И. Очерки литовско-русской истории XV века. Витовт. Последние двадцать лет княжения (1410—1430). — СПб.: Типография Н. Н. Скороходова, 1891. (рус.)

Анна (имя жен и дочерей русских князей и государей) // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.

Валерый Пазднякоў. Соф'я Вітаўтаўна // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя. — 2005.

Карамзин Н.М. История Государства Российского. — Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 1995.

Софья Витовтовна // Большая биографическая энциклопедия.