Художник Григорьев Борисм

12-02-2012 00:04

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения Александр_Ш_Крылов Оригинальное сообщение

Художник Борис Григорьев

ГРИГОРЬЕВ Борис Дмитриевич (1886, Москва - 1939, Хань, Франция)

[493x700]

[493x700]

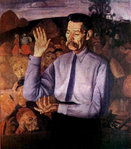

Борис Григорьев работал в нескольких направлениях. Во Франции он считался модным портретистом и пользовался успехом в художественных кругах. Актеры МХАТа во время парижских гастролей сразу после спектаклей, за сценой, позировали ему в костюмах и гриме. Максим Горький пригласил художника в Италию писать собственный портрет и был приятно удивлен, узнав, что фоном для изображения станут маски героев его произведений. Однако в разговорах с художником Горький старался избегать темы возвращения на Родину – Григорьев просил писателя оказать ему в этом содействие, но Горький вежливо отмалчивался. Так или иначе, это спасло Григорьева от сталинских лагерей (жизни многих «возвращенцев» заканчивались именно там).

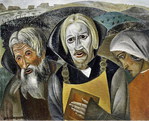

Картина «Крестьяне, играющие на дудках» из цикла Visages du Monde («Лики мира» 1920–1931) — выдающаяся работа Григорьева. Это глубокий психологический этюд с изображением обычных крестьян, вырванных с насиженных мест и сбитых с толку миром индустриализации, но все же яростно борющихся за выживание. На картине «Крестьяне, играющие на дудках», одной из самых больших живописных работ Григорьева, художник изобразил двух крестьянских музыкантов, исполняющих народные песни на улицах приморской деревни. Внушительные фигуры, помещенные на переднем плане, воспринимаются как монументальные на фоне «лоскутного» широко раскинувшегося пейзажа, как бы отражающего характер и ритм исполняемой музыки. Григорьев был чрезвычайно увлечен музыкальным фольклором, который считался неотъемлемым признаком крестьянской культуры, но при этом довольно редко находил отражение в произведениях изобразительного искусства.

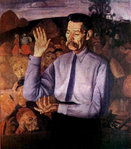

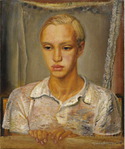

"Автопортрет" 1916

[508x700]

[508x700]

"Крестьяне, играющие на дудках" 1920–1931

[462x700]

[462x700]

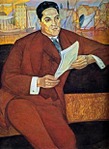

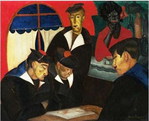

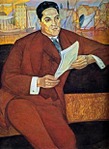

"Портрет В.Э.Мейерхольда" 1916

На одном из самых своих грандиозных, фантастических парадных портретов, «двойном» портрете Мейерхольда, Григорьев с фотографической точностью зафиксировал две репетиции режиссера в его питерской студии на Бородинской улице.

Борис Григорьев был одним из учредителей этой студии и присутствовал почти на всех репетициях. Мейерхольд обучал студийцев прежде всего правильно, выразительно двигаться. На заднем плане картины Мейерхольд в алом плаще лучника натягивает тетиву – мол, вот так надо на сцене убивать. А на переднем плане Мейерхольд в черно-белом костюме денди обучает тому, как надо на сцене умирать. У его артистки Каролины Павловой, занятой в пьесе Шницлера «Шарф Коломбины», не получалось сыграть смерть. В конце концов Мейерхольд взбежал на сцену сам и показал, как это делается. Отсюда – косящий вбок глаз Мейерхольда на портрете: дескать, понимаете, как это надо изобразить? Следите за мной?

[600x699]

[600x699]

"Чабан" 1920

Большую часть своей жизни Б. Д. Григорьев был знаменит, десятки его работ охотно покупали коллекционеры и музеи России, Франции, Америки, Чили, Чехии и других стран. Он имел за рубежом славу "артиста линии", "великого русского художника", благодаря своему колоссальному трудолюбию и работоспособности. В 1926 г. в эмиграции Григорьев писал о себе: "Сейчас я первый мастер на свете. <...> Я не извиняюсь за эти фразы. Надо знать самому, кто ты, иначе не будешь знать, что и делать. Да и жизнь моя святая от труда сверх и чувства сверх, и 40 лет моих это доказывают. Я не боюсь любого конкурса, любого заказа, любой темы, любой величины и любой скорости" (из письма поэту В. В. Каменскому).

Он учился в СХПУ в Москве (1900-07) и в Высшем художественном училище при АХ в Петербурге (1907-13). Его учителями были А. Е. Архипов, Д. А. Щербиновский, А. А. Киселев и Д. Н. Кардовский. Именно Щербиновский и Кардовский поразили воображение молодого человека виртуозным владением линией и, по сути, воспитали в нем отношение к рисунку и линии как основе любого произведения, как самоценному жанру.

Во всем остальном стремления молодого Григорьева расходились с академической школой. Уже в 1909 г. он входил в возглавляемую Н. И. Кульбиным Студию импрессионистов - объединение молодых художников, творчески близких к футуристам.

Известность в России пришла к Григорьеву после участия (начиная с 1913 г.) в выставках объединения "Мир искусства", на которых экспонировались его рисунки, сделанные во время кратковременных поездок в Париж в 1911 и 1913 гг. Творческий и праздничный дух этого города вдохновил его на создание нескольких тысяч рисунков, на ежедневный исступленный труд, когда время отмечается только стирающимися карандашами, а каждый шаг приносит новый сюжет. Консьержки, клоунессы, гарсоны, обыватели - вереница типажей непарадного Парижа создает в этих листах законченный в своем роде образ города, увиденного под определенным углом зрения. "Intimite" ("интимность", франц.) - так назвал художник большую серию парижских рисунков. Созданные как бы на одном дыхании, они научили руку художника беспрекословно подчиняться его чувственному ощущению, получаемому от натуры.

Мастерство, с которым были выполнены эти рисунки, никого не оставило равнодушным. Искусствоведы в те годы откликнулись статьями на появление нового таланта. Так, Н. Н. Пунин назвал графику Григорьева "парадоксами в пространстве и на плоскостях, нежными, ироническими и блестящими", но уже тогда он отметил слабые стороны личности художника: "...до идеи, до мысли, до настоящего чувства никогда не поднимается".

В 1917-18 гг. Григорьев создает цикл "Расея", где сама тема русской деревни в послереволюционной России обнаружила в Григорьеве художника мыслящего, однако мыслящего "глубоко и разрушительно" (А. А. Блок). Все рисунки и картины маслом этого цикла выполнены в окрестностях Петрограда и Олонецкой губернии. Как и в парижской серии, образы людей - крестьян, детей, стариков - создаются виртуозными линиями, которые придают композициям красоту и притягательность, но они же, будучи предельно правдивыми в гротескной беспощадности, сообщают формам почти циничную деконструктивность. Художник любил разнообразные формы и явления жизни, которые препарировал красивой графической линией, заставляя натуру насыщать своей силой "шедеврики" (выражение Григорьева) художника. Крестьяне на картинах "Деревня", "Земля народная", "Олонецкий дед", "Старуха с коровой", "Девочка с бидоном" в упор глядят на зрителя из давящего пространства композиций. В их глазах немой вопрос, упрек и даже угроза. Это галерея типов русской деревни, как ее понимала большая часть столичной артистической интеллигенции, к которой принадлежал художник и для которой новый цикл явился откровением. театр, - и монументальный, и гротескный, и реальный, и условный.

[618x700]

[618x700]

"Девочка с бидоном" 1917

[677x600]

[677x600]

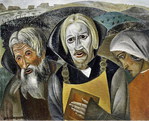

"Лики Расеи" ок. 1923

[452x700]

[452x700]

[640x557]

[640x557]

"Деревня" Из цикла "Расея" 1918

[499x600]

[499x600]

«Два лица в окне»

[640x520]

[640x520]

[640x519]

[640x519]

[400x439]

[400x439]

«Степная мадонна» 1919-1920

[604x518]

[604x518]

"Подсолнухи"

[700x344]

[700x344]

"Крестьянская семья" 1923

[540x468]

[540x468]

"Старуха-молочница" 1917

[640x513]

[640x513]

«Лики Расеи» написана в 1921 году

[512x337]

[512x337]

«Работники в поле» 1920

[450x460]

[450x460]

"Олонецкий дед" 1918

[516x518]

[516x518]

"Мужик с быком"

Внутренняя сила М. Горького восхищала Григорьева. Он создавал его портрет, работая с упоением, до изнеможения. В почти квадратном устойчивом пространстве холста писатель изображен в окружении героев его произведений. Горький считал эту работу лучшим своим портретом.

[478x545]

[478x545]

В 1919 г. Григорьев уехал из России. Его путь лежал через Финляндию в Германию, Францию, Америку. В 1927 г. он был приглашен в Чили на должность профессора Академии художеств; правда, из-за правительственного переворота приглашение было отменено, но в 1936 г. последовало вновь. В 1927 г. художник построил дом во Франции, недалеко от Ниццы, где в 1930 г., вернувшись из длительной поездки по Латинской Америке. Логическим продолжением цикла "Расея" стала галерея портретов русской интеллигенции. Художник писал их на родине и в эмиграции. Ему охотно позировали многие видные деятели русской культуры, ученые, политики: В. Э. Мейерхольд (1916), М. В. Добужинский (1917), Ф. И. Шаляпин (1918, 1921-22), Л. Шестов (1921), Е. К. Брешко-Брешковская (1921), М. Горький (1926), С. А. Есенин (1921), А. Ф. Керенский (1924), С. В. Рахманинов (1930), актеры МХАТа (1923) и др. В этой галерее наиболее известны портреты - В. Э. Мейерхольда, Ф.И. Шаляпина, М. Горького и два портрета С.В.Рахманинова. Мейерхольд, театральный режиссер-новатор, чья эксцентричная система создания образа строилась на гротеске, выразительности жеста, силуэта, антуража, он был в этом близок художнику; даже само позирование для портрета Мейерхольд превратил в творческий процесс. Причудливо изломанный силуэт фигуры режиссера, очень точно передающий его пластику, - результат поисков в рисунках, которых Григорьев всегда делал великое множество для каждого портрета.

Созданное Григорьевым за двадцать лет эмиграции исследователями пока не изучено, а оно во много раз превышает число работ, исполненных им на родине. Незадолго до смерти художник закончил последний автопортрет, как бы поставив точку в замечательной серии портретов российской интеллигенции, чьи судьбы после Октября 1917 г. сложились столь по-разному.

[572x700]

[572x700]

"Мужчина с трубкой"

[559x700]

[559x700]

"Женский портрет"

[678x700]

[678x700]

"Портрет Ф.И. Шаляпина" 1923

[500x607]

[500x607]

"Зоопарк" 1917

[700x691]

[700x691]

"Мать и дитя" 1918

[600x689]

[600x689]

[537x450]

[537x450]

Цикл " Intimite "

[457x300]

[457x300]

Цикл " Intimite "

[580x367]

[580x367]

[490x699]

[490x699]

«Сцена в публичном доме»

[576x700]

[576x700]

"В экипаже"

[400x605]

[400x605]

"Маска" 1916

[600x405]

[600x405]

"Лежащая женщина" 1916

[600x358]

[600x358]

"Дачница" 1918

[432x600]

[432x600]

«Дама в цилиндре»

[463x600]

[463x600]

"Парижское кафе"

[486x600]

[486x600]

«Дети» 1922

[400x519]

[400x519]

«Бретонка» 1920-е

[511x640]

[511x640]

[635x640]

[635x640]

"Дети"

[640x531]

[640x531]

"Вид из окна художника"

[491x640]

[491x640]

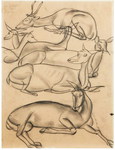

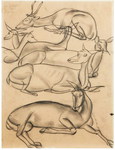

"Газели" 1913

[350x581]

[350x581]

"Две женские фигуры" 1917

[207x300]

[207x300]

"Двойной портрет 1916 г. Хлебников в будущем " ГТГ

[400x561]

[400x561]

Фото утерянного портрета Сергея Есенина 1921 (написан в Париже)

[629x640]

[629x640]

[527x640]

[527x640]

[450x517]

[450x517]

"Дама в черном" 1917

[640x490]

[640x490]

"Морской пейзаж"

[600x500]

[600x500]

"Пейзаж в Бретоне"

[640x535]

[640x535]

"Парусная лодка в кубическом пейзаже"

[447x600]

[447x600]

«Portrait of Juanita Edwards de Gandarillas»

[359x600]

[359x600]

«Израилевич Яков Львович» 1916

[650x641]

[650x641]

"Княжна Саломея Николаевна Андроникова"

[580x700]

[580x700]

[462x487]

[462x487]

«Материнство (портрет Н.Пешковой)»

[478x600]

[478x600]

«Женский портрет. В белой шляпе»

[500x687]

[500x687]

"Женщина в зеленом платье" 1933

[450x615]

[450x615]

"Женщина из Бург де Батц" 1925

[640x529]

[640x529]

[567x640]

[567x640]

"Девочка с игрушками"

[450x573]

[450x573]

"Женский портрет" 1921

[471x600]

[471x600]

«Женщина с котом»

[600x477]

[600x477]

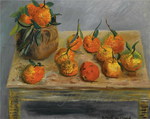

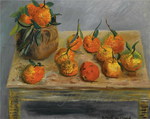

«Натюрморт с апельсинами»

[486x600]

[486x600]

"Женщина с яблоком"

[640x626]

[640x626]

"Мать и дитя" 1918

[430x600]

[430x600]

"«Женщина в зелёном платье» 1922

[512x376]

[512x376]

«Мужской портрет»

[480x600]

[480x600]

«Женский портрет» 1922

[496x600]

[496x600]

«Букет цветов»

[393x480]

[393x480]

«Портрет джентльмена»

[471x700]

[471x700]

[525x699]

[525x699]

«Фриволите в масках» 1917

[536x699]

[536x699]

«Частый гость» 1915

[551x700]

[551x700]

[499x600]

[499x600]

«Портрет Исидора Поливника»

[450x576]

[450x576]

"Старая бретонка" 1925

[508x528]

[508x528]

«Замечательный суп»

[400x543]

[400x543]

"Старый Тромбола" 1924

[432x540]

[432x540]

"Калифорнийская девушка" Середина 1920-х

[224x425]

[224x425]

"Сидящая обнаженная"

[600x302]

[600x302]

"Сон циркача" 1917

[600x470]

[600x470]

«В цирке» 1918

[564x640]

[564x640]

"Женщна в цилиндре" 1919

[375x500]

[375x500]

[700x566]

[700x566]

"ЛИКИ МИРА" (1920-31)

[700x683]

[700x683]

"Мать" (Е. Г. Григорьева, жена художника, с сыном Кириллом) 1915

[350x547]

[350x547]

"Люси" 1925

[502x600]

[502x600]

"Модель" 1926

[450x543]

[450x543]

"Инвалид" 1917

[482x392]

[482x392]

"«Моряки в кафе»

[600x513]

[600x513]

«Приготовление блинов. диптих»

[700x500]

[700x500]

«В парижском кафе» 1919

[700x523]

[700x523]

[600x432]

[600x432]

"Дом в деревьях"

[408x517]

[408x517]

"Монах" 1922

[350x541]

[350x541]

"Портрет А.Е.Грилихес" 1917

[323x500]

[323x500]

"Немецкий Мясник"

[254x339]

[254x339]

[700x548]

[700x548]

"Портрет Ф.И.Шаляпина" 1918

[552x700]

[552x700]

"И.М.Москвин в роли царя Федора Иоанновича" 1923

[535x700]

[535x700]

"Портрет Петра Бакшеева в роли Васьки Пепла"

[450x673]

[450x673]

"Портрет еврейской девушки" 1918

[549x700]

[549x700]

"Портрет рыбака с крабом"

[450x574]

[450x574]

"Портрет женщины" 1922

[407x700]

[407x700]

"Портрет М.В.Добужинского" 1917

[435x700]

[435x700]

"Портрет М.Я.Ясной" 1917

[586x699]

[586x699]

"Портрет сына художника Кирилла"

[512x619]

[512x619]

"Автопортрет"

[400x544]

[400x544]

"Автопортрет" 1938

[537x700]

[537x700]

"Портрет фотографа М. А. Шерлинга" 1916

[400x585]

[400x585]

"Лики России" Париж, 1923

[450x615]

[450x615]

"Портрет, С.И. Молло" 1917

[450x532]

[450x532]

"Портрет Б.М.Кустодиева" 1917

[600x545]

[600x545]

"Портрет Александра Александровича Коровина" 1916

[487x700]

[487x700]

"Портрет Н.К.Рериха" 1917

[526x700]

[526x700]

"Портрет С.В.Рахманинова" 1931

[472x700]

[472x700]

"Портрет С.В.Рахманинова" 1930

Это цитата сообщения Александр_Ш_Крылов Оригинальное сообщение

Художник Борис Григорьев

ГРИГОРЬЕВ Борис Дмитриевич (1886, Москва - 1939, Хань, Франция)

[493x700]

[493x700]Борис Григорьев работал в нескольких направлениях. Во Франции он считался модным портретистом и пользовался успехом в художественных кругах. Актеры МХАТа во время парижских гастролей сразу после спектаклей, за сценой, позировали ему в костюмах и гриме. Максим Горький пригласил художника в Италию писать собственный портрет и был приятно удивлен, узнав, что фоном для изображения станут маски героев его произведений. Однако в разговорах с художником Горький старался избегать темы возвращения на Родину – Григорьев просил писателя оказать ему в этом содействие, но Горький вежливо отмалчивался. Так или иначе, это спасло Григорьева от сталинских лагерей (жизни многих «возвращенцев» заканчивались именно там).

Картина «Крестьяне, играющие на дудках» из цикла Visages du Monde («Лики мира» 1920–1931) — выдающаяся работа Григорьева. Это глубокий психологический этюд с изображением обычных крестьян, вырванных с насиженных мест и сбитых с толку миром индустриализации, но все же яростно борющихся за выживание. На картине «Крестьяне, играющие на дудках», одной из самых больших живописных работ Григорьева, художник изобразил двух крестьянских музыкантов, исполняющих народные песни на улицах приморской деревни. Внушительные фигуры, помещенные на переднем плане, воспринимаются как монументальные на фоне «лоскутного» широко раскинувшегося пейзажа, как бы отражающего характер и ритм исполняемой музыки. Григорьев был чрезвычайно увлечен музыкальным фольклором, который считался неотъемлемым признаком крестьянской культуры, но при этом довольно редко находил отражение в произведениях изобразительного искусства.

[508x700]

[508x700]"Крестьяне, играющие на дудках" 1920–1931

[462x700]

[462x700]"Портрет В.Э.Мейерхольда" 1916

На одном из самых своих грандиозных, фантастических парадных портретов, «двойном» портрете Мейерхольда, Григорьев с фотографической точностью зафиксировал две репетиции режиссера в его питерской студии на Бородинской улице.

Борис Григорьев был одним из учредителей этой студии и присутствовал почти на всех репетициях. Мейерхольд обучал студийцев прежде всего правильно, выразительно двигаться. На заднем плане картины Мейерхольд в алом плаще лучника натягивает тетиву – мол, вот так надо на сцене убивать. А на переднем плане Мейерхольд в черно-белом костюме денди обучает тому, как надо на сцене умирать. У его артистки Каролины Павловой, занятой в пьесе Шницлера «Шарф Коломбины», не получалось сыграть смерть. В конце концов Мейерхольд взбежал на сцену сам и показал, как это делается. Отсюда – косящий вбок глаз Мейерхольда на портрете: дескать, понимаете, как это надо изобразить? Следите за мной?

[600x699]

[600x699]"Чабан" 1920

Большую часть своей жизни Б. Д. Григорьев был знаменит, десятки его работ охотно покупали коллекционеры и музеи России, Франции, Америки, Чили, Чехии и других стран. Он имел за рубежом славу "артиста линии", "великого русского художника", благодаря своему колоссальному трудолюбию и работоспособности. В 1926 г. в эмиграции Григорьев писал о себе: "Сейчас я первый мастер на свете. <...> Я не извиняюсь за эти фразы. Надо знать самому, кто ты, иначе не будешь знать, что и делать. Да и жизнь моя святая от труда сверх и чувства сверх, и 40 лет моих это доказывают. Я не боюсь любого конкурса, любого заказа, любой темы, любой величины и любой скорости" (из письма поэту В. В. Каменскому).

Он учился в СХПУ в Москве (1900-07) и в Высшем художественном училище при АХ в Петербурге (1907-13). Его учителями были А. Е. Архипов, Д. А. Щербиновский, А. А. Киселев и Д. Н. Кардовский. Именно Щербиновский и Кардовский поразили воображение молодого человека виртуозным владением линией и, по сути, воспитали в нем отношение к рисунку и линии как основе любого произведения, как самоценному жанру.

Во всем остальном стремления молодого Григорьева расходились с академической школой. Уже в 1909 г. он входил в возглавляемую Н. И. Кульбиным Студию импрессионистов - объединение молодых художников, творчески близких к футуристам.

Известность в России пришла к Григорьеву после участия (начиная с 1913 г.) в выставках объединения "Мир искусства", на которых экспонировались его рисунки, сделанные во время кратковременных поездок в Париж в 1911 и 1913 гг. Творческий и праздничный дух этого города вдохновил его на создание нескольких тысяч рисунков, на ежедневный исступленный труд, когда время отмечается только стирающимися карандашами, а каждый шаг приносит новый сюжет. Консьержки, клоунессы, гарсоны, обыватели - вереница типажей непарадного Парижа создает в этих листах законченный в своем роде образ города, увиденного под определенным углом зрения. "Intimite" ("интимность", франц.) - так назвал художник большую серию парижских рисунков. Созданные как бы на одном дыхании, они научили руку художника беспрекословно подчиняться его чувственному ощущению, получаемому от натуры.

Мастерство, с которым были выполнены эти рисунки, никого не оставило равнодушным. Искусствоведы в те годы откликнулись статьями на появление нового таланта. Так, Н. Н. Пунин назвал графику Григорьева "парадоксами в пространстве и на плоскостях, нежными, ироническими и блестящими", но уже тогда он отметил слабые стороны личности художника: "...до идеи, до мысли, до настоящего чувства никогда не поднимается".

В 1917-18 гг. Григорьев создает цикл "Расея", где сама тема русской деревни в послереволюционной России обнаружила в Григорьеве художника мыслящего, однако мыслящего "глубоко и разрушительно" (А. А. Блок). Все рисунки и картины маслом этого цикла выполнены в окрестностях Петрограда и Олонецкой губернии. Как и в парижской серии, образы людей - крестьян, детей, стариков - создаются виртуозными линиями, которые придают композициям красоту и притягательность, но они же, будучи предельно правдивыми в гротескной беспощадности, сообщают формам почти циничную деконструктивность. Художник любил разнообразные формы и явления жизни, которые препарировал красивой графической линией, заставляя натуру насыщать своей силой "шедеврики" (выражение Григорьева) художника. Крестьяне на картинах "Деревня", "Земля народная", "Олонецкий дед", "Старуха с коровой", "Девочка с бидоном" в упор глядят на зрителя из давящего пространства композиций. В их глазах немой вопрос, упрек и даже угроза. Это галерея типов русской деревни, как ее понимала большая часть столичной артистической интеллигенции, к которой принадлежал художник и для которой новый цикл явился откровением. театр, - и монументальный, и гротескный, и реальный, и условный.

[618x700]

[618x700]"Девочка с бидоном" 1917

[677x600]

[677x600]"Лики Расеи" ок. 1923

[452x700]

[452x700] [640x557]

[640x557]"Деревня" Из цикла "Расея" 1918

[499x600]

[499x600]«Два лица в окне»

[640x520]

[640x520] [640x519]

[640x519] [400x439]

[400x439]«Степная мадонна» 1919-1920

[604x518]

[604x518]"Подсолнухи"

[700x344]

[700x344]"Крестьянская семья" 1923

[540x468]

[540x468]"Старуха-молочница" 1917

[640x513]

[640x513]«Лики Расеи» написана в 1921 году

[512x337]

[512x337]«Работники в поле» 1920

[450x460]

[450x460]"Олонецкий дед" 1918

[516x518]

[516x518]"Мужик с быком"

Внутренняя сила М. Горького восхищала Григорьева. Он создавал его портрет, работая с упоением, до изнеможения. В почти квадратном устойчивом пространстве холста писатель изображен в окружении героев его произведений. Горький считал эту работу лучшим своим портретом.

[478x545]

[478x545]В 1919 г. Григорьев уехал из России. Его путь лежал через Финляндию в Германию, Францию, Америку. В 1927 г. он был приглашен в Чили на должность профессора Академии художеств; правда, из-за правительственного переворота приглашение было отменено, но в 1936 г. последовало вновь. В 1927 г. художник построил дом во Франции, недалеко от Ниццы, где в 1930 г., вернувшись из длительной поездки по Латинской Америке. Логическим продолжением цикла "Расея" стала галерея портретов русской интеллигенции. Художник писал их на родине и в эмиграции. Ему охотно позировали многие видные деятели русской культуры, ученые, политики: В. Э. Мейерхольд (1916), М. В. Добужинский (1917), Ф. И. Шаляпин (1918, 1921-22), Л. Шестов (1921), Е. К. Брешко-Брешковская (1921), М. Горький (1926), С. А. Есенин (1921), А. Ф. Керенский (1924), С. В. Рахманинов (1930), актеры МХАТа (1923) и др. В этой галерее наиболее известны портреты - В. Э. Мейерхольда, Ф.И. Шаляпина, М. Горького и два портрета С.В.Рахманинова. Мейерхольд, театральный режиссер-новатор, чья эксцентричная система создания образа строилась на гротеске, выразительности жеста, силуэта, антуража, он был в этом близок художнику; даже само позирование для портрета Мейерхольд превратил в творческий процесс. Причудливо изломанный силуэт фигуры режиссера, очень точно передающий его пластику, - результат поисков в рисунках, которых Григорьев всегда делал великое множество для каждого портрета.

Созданное Григорьевым за двадцать лет эмиграции исследователями пока не изучено, а оно во много раз превышает число работ, исполненных им на родине. Незадолго до смерти художник закончил последний автопортрет, как бы поставив точку в замечательной серии портретов российской интеллигенции, чьи судьбы после Октября 1917 г. сложились столь по-разному.

[572x700]

[572x700]"Мужчина с трубкой"

[559x700]

[559x700]"Женский портрет"

[678x700]

[678x700]"Портрет Ф.И. Шаляпина" 1923

[500x607]

[500x607]"Зоопарк" 1917

[700x691]

[700x691]"Мать и дитя" 1918

[600x689]

[600x689] [537x450]

[537x450]Цикл " Intimite "

[457x300]

[457x300]Цикл " Intimite "

[580x367]

[580x367] [490x699]

[490x699]«Сцена в публичном доме»

[576x700]

[576x700]"В экипаже"

[400x605]

[400x605]"Маска" 1916

[600x405]

[600x405]"Лежащая женщина" 1916

[600x358]

[600x358]"Дачница" 1918

[432x600]

[432x600]«Дама в цилиндре»

[463x600]

[463x600]"Парижское кафе"

[486x600]

[486x600]«Дети» 1922

[400x519]

[400x519]«Бретонка» 1920-е

[511x640]

[511x640] [635x640]

[635x640]"Дети"

[640x531]

[640x531]"Вид из окна художника"

[491x640]

[491x640]"Газели" 1913

[350x581]

[350x581]"Две женские фигуры" 1917

[207x300]

[207x300]"Двойной портрет 1916 г. Хлебников в будущем " ГТГ

[400x561]

[400x561]Фото утерянного портрета Сергея Есенина 1921 (написан в Париже)

[629x640]

[629x640] [527x640]

[527x640] [450x517]

[450x517]"Дама в черном" 1917

[640x490]

[640x490]"Морской пейзаж"

[600x500]

[600x500]"Пейзаж в Бретоне"

[640x535]

[640x535]"Парусная лодка в кубическом пейзаже"

[447x600]

[447x600]«Portrait of Juanita Edwards de Gandarillas»

[359x600]

[359x600]«Израилевич Яков Львович» 1916

[650x641]

[650x641]"Княжна Саломея Николаевна Андроникова"

[580x700]

[580x700] [462x487]

[462x487]«Материнство (портрет Н.Пешковой)»

[478x600]

[478x600]«Женский портрет. В белой шляпе»

[500x687]

[500x687]"Женщина в зеленом платье" 1933

[450x615]

[450x615]"Женщина из Бург де Батц" 1925

[640x529]

[640x529] [567x640]

[567x640]"Девочка с игрушками"

[450x573]

[450x573]"Женский портрет" 1921

[471x600]

[471x600]«Женщина с котом»

[600x477]

[600x477]«Натюрморт с апельсинами»

[486x600]

[486x600]"Женщина с яблоком"

[640x626]

[640x626]"Мать и дитя" 1918

[430x600]

[430x600]"«Женщина в зелёном платье» 1922

[512x376]

[512x376]«Мужской портрет»

[480x600]

[480x600]«Женский портрет» 1922

[496x600]

[496x600]«Букет цветов»

[393x480]

[393x480]«Портрет джентльмена»

[471x700]

[471x700] [525x699]

[525x699]«Фриволите в масках» 1917

[536x699]

[536x699]«Частый гость» 1915

[551x700]

[551x700] [499x600]

[499x600]«Портрет Исидора Поливника»

[450x576]

[450x576]"Старая бретонка" 1925

[508x528]

[508x528]«Замечательный суп»

[400x543]

[400x543]"Старый Тромбола" 1924

[432x540]

[432x540]"Калифорнийская девушка" Середина 1920-х

[224x425]

[224x425]"Сидящая обнаженная"

[600x302]

[600x302]"Сон циркача" 1917

[600x470]

[600x470]«В цирке» 1918

[564x640]

[564x640]"Женщна в цилиндре" 1919

[375x500]

[375x500] [700x566]

[700x566]"ЛИКИ МИРА" (1920-31)

[700x683]

[700x683]"Мать" (Е. Г. Григорьева, жена художника, с сыном Кириллом) 1915

[350x547]

[350x547]"Люси" 1925

[502x600]

[502x600]"Модель" 1926

[450x543]

[450x543]"Инвалид" 1917

[482x392]

[482x392]"«Моряки в кафе»

[600x513]

[600x513]«Приготовление блинов. диптих»

[700x500]

[700x500]«В парижском кафе» 1919

[700x523]

[700x523] [600x432]

[600x432]"Дом в деревьях"

[408x517]

[408x517]"Монах" 1922

[350x541]

[350x541]"Портрет А.Е.Грилихес" 1917

[323x500]

[323x500]"Немецкий Мясник"

[254x339]

[254x339] [700x548]

[700x548]"Портрет Ф.И.Шаляпина" 1918

[552x700]

[552x700]"И.М.Москвин в роли царя Федора Иоанновича" 1923

[535x700]

[535x700]"Портрет Петра Бакшеева в роли Васьки Пепла"

[450x673]

[450x673]"Портрет еврейской девушки" 1918

[549x700]

[549x700]"Портрет рыбака с крабом"

[450x574]

[450x574]"Портрет женщины" 1922

[407x700]

[407x700]"Портрет М.В.Добужинского" 1917

[435x700]

[435x700]"Портрет М.Я.Ясной" 1917

[586x699]

[586x699]"Портрет сына художника Кирилла"

[512x619]

[512x619]"Автопортрет"

[400x544]

[400x544]"Автопортрет" 1938

[537x700]

[537x700]"Портрет фотографа М. А. Шерлинга" 1916

[400x585]

[400x585]"Лики России" Париж, 1923

[450x615]

[450x615]"Портрет, С.И. Молло" 1917

[450x532]

[450x532]"Портрет Б.М.Кустодиева" 1917

[600x545]

[600x545]"Портрет Александра Александровича Коровина" 1916

[487x700]

[487x700]"Портрет Н.К.Рериха" 1917

[526x700]

[526x700]"Портрет С.В.Рахманинова" 1931

[472x700]

[472x700]"Портрет С.В.Рахманинова" 1930

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Художник Григорьев Борисм | Dia_Avgusta - Дневник Dia_Avgusta |

Лента друзей Dia_Avgusta

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»