"Мы сотворили чудо". О музыке блокадного Ленинграда.

30-01-2024 15:06

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения liudmila_leto Оригинальное сообщение

«Мы сотворили чудо». О музыке блокадного Ленинграда

Д.Д.Шостакович исполняет фрагмент 7-ой "Ленинградской" симфонии

Отреставрирована уникальная рукопись воспоминаний Дмитрия Шостаковича о жизни в блокадном Ленинграде.

«Этот невероятный экспонат специалисты восстановили к 80-летию освобождения города от блокады. Документ был укреплен, восполнены утраты бумаги. Теперь он обрел первоначальный облик», – отметила Министр культуры России Ольга Любимова.

Редкий артефакт представлен широкой публике на выставке «Музы непокоренного города» в Музее современной истории России(г.Москва).

Вспомним сегодня менее известных композиторов и музыкантов-«блокадников».

Они творили уверенные, что всё закончится нашей победой.

Концерт симфонического оркестра городского Радиокомитета

под управлением Карла Ильича Элиасберга

Среди них — друг Шостаковича Гавриил Николаевич Попов (1904–1972).

В феврале 1942 года Попов с женой эвакуировались из Ленинграда сперва в город Любим Ярославской области, а затем в Молотов (Пермь). Переживший блокаду композитор постепенно обретал силы, по его собственным словам, уже мог ходить.

Симфонический плакат

„Поход Красной конницы“

«Поход Красной конницы» — первый отклик композитора на грозный вихрь войны, ворвавшийся в мирную жизнь. Жанр требовал простых музыкальных средств — маршевых ритмов, запоминающихся песенных оборотов — вот именно плакатных! Правда жизни нашла — как это ни парадоксально — отражение в том мажорном, уверенном тоне, что свойствен был довоенным советским песням. Самая страшная война в истории человечества была еще впереди. И Попов вернется к «военной» тематике еще не однажды.

Симфония № 3, "Героическая" для большого струнного оркестра, соч. 45 (1939-46)

1. Intrada. Andante maestoso e molto espressivo (0:00)

2. Allegro con fuoco, quasi presto (07:12)

3. Prestissimo (18:58)

4. Largo espressivo, molto cantabile e sempre con moto (25:25)

5. Presto impetuoso (45:48)

Нужна немалая смелость, чтобы свою Третью симфонию (вслед за Бетховеном) назвать «Героической»! И при этом избрать, казалось бы, совсем не героический состав оркестра — одни струнные. Как же без труб и тромбонов, без литавр и большого барабана? Между тем, масштаб Третьей симфонии превосходит все, что написано для такого состава в русской музыке. Это подлинно героическая симфония, в которой возможности струнных инструментов использованы с фантастическим мастерством: создается иллюзия грандиозного полнозвучного оркестра.

Его музыка — свидетельство страшных и героических дней блокады. Это и драматическая баллада на слова Г.Трифонова «Ночной патруль» (1942–1944) для меццо-сопрано и оркестра,

и Концертная сюита для симфонического оркестра соч.8, премьера которой прошла в осажденном городе в 1943 году под управлением К. Элиасберга.

1. Introduction

2. March

3. Andante

Но прежде всего — Симфония № 1, соч. 14 ; ее Евлахов начал сочинять в 1944 году.

1. Andante

2. Allegro moderato

3. Grave

4. Allegro maestoso

Для выпускника консерватории она стала итогом военных лет, дипломным сочинением, с которым он предстал перед экзаменационной комиссией.

В годы Великой Отечественной войны Юрий Владимирович Кочуров (1907–1951), оставаясь в составе небольшой группы композиторов в Ленинграде, пишет музыку для фронтовых бригад артистов, выступавших перед бойцами на передовой.

Авторское посвящение на рукописи гласит: «Глубокоуважаемой и дорогой Софье Петровне Преображенской(исполнительница этой арии), замечательному и глубокому мастеру-художнику, вдохновившей меня на сочинение этой арии не только своим выдающимся необыкновенным талантом русской певицы, но и всем своим жизненным поведением, изобличающим в ней мужественные и стойкие черты истинной русской женщины».

Это ария-монолог, продолжающая традиции русской музыки — от классики до современности. От плача Ярославны из «Князя Игоря» Бородина, Ариозо Воина из кантаты «Москва» и Арии Иоанны из «Орлеанской девы» Чайковского до арии «Мертвое поле» из кантаты Прокофьева «Александр Невский». Величавая поступь траурного марша, суровая патетика ораторской речи облекают проникновенную женскую скорбь в героические одежды, сообщают ей возвышенный и торжественный характер.

Судьба каждого мастера - пример трагедии и героизма.

Композитор и балетный критик Валериан Михайлович Богданов-Березовский (1903–1971) в самые суровые месяцы создал оперу-дневник «Ленинградцы».

В основе сюжета (либретто Веры Кетлинской, которая тоже пережила блокаду) - хроника обычной семьи, застигнутой войной. Но написана она с такой силой и правдивостью, что в 1943-м, когда в город стали возвращаться чиновники, оперу запретили.

Текст первых трех сцен либретто композитор получил еще в декабре 1941-го, но работать не мог: не было сил. К сочинению приступил лишь весной 1942-го. Опера стала настоящим музыкальным дневником блокадного времени: «В ней отслаиваются живые впечатления блокадных месяцев, в ней “запекшаяся кровь событий”…» - писал автор.

Её основная сюжетная канва: токарь Борис Антонов уходит в народное ополчение и совершает подвиг, в результате которого теряет руку; вернувшись в Ленинград, он становится воспитателем молодой смены на родном заводе. Сюжет дал возможность показать сцены в бомбоубежище и госпитале, детские сцены, а также типичные блокадные картины: мать с умирающим на руках ребенком, старика, оплакивающего погибшего на фронте сына…

Опера не была завершена композитором. Сам автор назвал её «запёкшейся кровью событий».

В.М.Богданов-Березовский.

Опера "Ленинградцы". Фрагмент (народная сцена)

За эту песню автор удостоился бесценного приза, продовольственного пайка, но в марте 1942-го умер от истощения, так и не дождавшись награды. Ему было всего 29 лет.

Из дневника Бориса Асафьева

Декабрь 1941

«…Декабрь брал своё, а с ним и холод, голод, страшная тьма. Александрийский театр замерзал. Всё чаще и чаще потухал свет. Система отопления стала… Смертные случаи участились. А работать хотелось, как никогда… Самочувствие моё и моей семьи стало сдавать… В пищу были введены жмыхи: они оказались злейшими врагами. Но кипяток пока был. Тогда решили побольше лежать, чтобы сохранить тепло в себе и обходиться без лишнего света. Лёжа во тьме, я пробовал устно сочинять музыку, применяя мои опыты слагания тем-интонаций в живые формы. Приходили тексты с фронта, рос спрос на песни, наконец, удалось найти среди знакомых и слушателей моих учеников. Творчество песен отвлекало от тяжких ощущений слабеющего организма».

Январь 1942

«С бомбёжками стало тише. И вообще настала тишина. По улицам скорбным потоком тянулись саночки и тележки с окутанными, как мумии, трупами. Надо было беречь волю и только волю. Организм возжелал сна… Опять тьма, опять холод, не помню сколько времени. Сердце уже стало уходить, и вдруг в мозгу возникла музыка. Среди полного отсутствия различия, - живём ли мы днём или ночью, помню, я начал сочинять симфонию «смен времён года» вокруг быта русского крестьянства… Вскоре мы перебрались из тьмы в помещение Института театра и музыки, на площади у Исаакия. Нас вывез из театра ночью на саночках покойный теперь директор Института, незабвенный Алексей Иванович Маширов. Это и спасло».

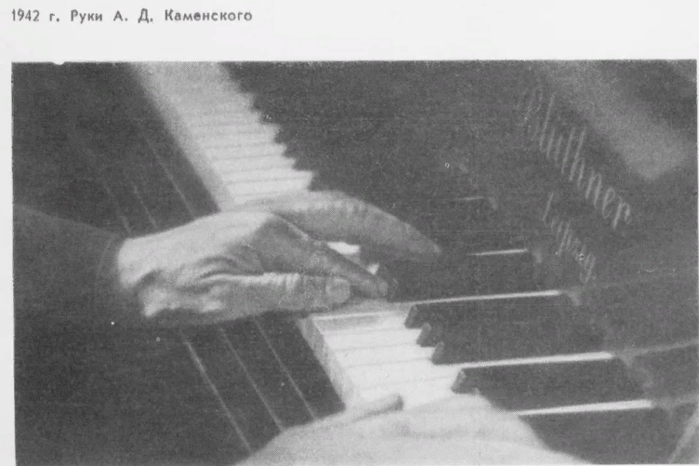

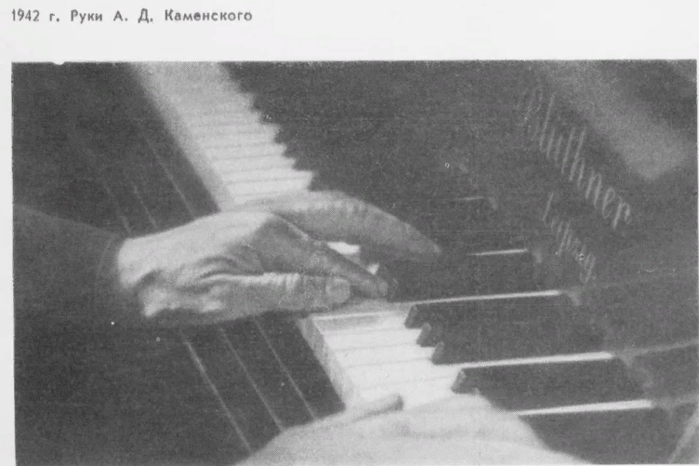

Александр Данилович Каменский(1900-1952)- композитор и пианист-виртуоз. Почти всю блокаду прожил в бомбоубежище Театра им. Пушкина. Написал «Героический партизанский марш»(1942), пьесы и песни для воинской самодеятельности.

Исполняет Екатерина Мечетина(2014).Ведущий: Николай Буров

"Сегодня в Большом зале филармонии состоялся очередной симфонический концерт из произведений Чайковского. В программе увертюра «Ромео и Джульетта», Фортепианный концерт b-moll и Шестая симфония. Пройдет время, и нам самим, наверное, будет казаться, что не могла в создавшихся условиях звучать симфоническая музыка. А ведь она на самом деле звучала! Да еще как!

Говоря откровенно, когда я утром зашел на несколько минут в Большой зал порепетировать, то по-настоящему ужаснулся. В зале мороз. От прикосновения к клавишам пальцы немеют. Ну. как тут играть?… Но я сразу же решил, что сумею настроиться надлежащим образом и преодолею этот холод. Ни секунды не буду думать о нем. Выкину из головы малейшее напоминание о том, что холодно. Знаю: это возможно. Надо только очень определенно этого захотеть…"

С конца февраля 1942 года он каждый вечер по полчаса играл на радио. В программе - произведения ленинградских композиторов, созданных в дни войны. В комнатке, откуда шла передача, топилась печурка, над которой Александр Данилович грел руки.

Руки Каменского...1942 год

В особо сильные морозы, чтобы не замерзали пальцы, рядом с клавиатурой располагали раскаленные кирпичи…

П.И.Чайковский.Исполняет Александр Каменский

А это фрагмент старого-старого фильма "За тех, кто в море", 1947 год.

С 0:00 по 0:09 и с 3:37 по 3:43 этого видео в кадре появляется пианист.

Это Александр Данилович Каменский!

Авторы фильма настояли на том, чтобы в соответствующем музыкальном эпизоде снимался именно А.Д.Каменский в роли самого себя, т.е. пианиста Каменского. И действительно: знаменитый пианист появляется на экране и исполняет несколько произведений. В этом можно убедиться, просмотрев эти уникальные – как выяснилось впоследствии! – кинокадры: Александр Данилович играет на рояле.

Это весь фильм!

А.Д.Каменский с 42:28 по 42:44 и с 46:11 по 46:17

А музыка звучит с 42:28 по 46:32 (на фоне очень важного диалога героев фильма!)

Глядя из сегодняшнего — что бы там ни говорили — благополучного далека, переживая мысленно трагические события военных дней, испытываешь гордость за жителей родного города, отстоявших не только крепостные стены, но прежде всего твердыни духа. Да не покажется это красивым словцом, риторической фигурой — испытываешь зависть к людям так преданным музыке.

"Быть может, именно музыка, созданная за время Великой Отечественной войны в Ленинграде, является одним из самых верных и неопровержимых показателей духовной силы ленинградцев, живым свидетельством того, что осаждённый в течение больше чем полутора лет, непрерывно обстреливаемый, бомбардируемый с воздуха бессмертный город Ленина жив и продолжает жить напряжённой, разносторонней и полной созидательной, творческой жизнью".

В.Богданов-Березовский (1941—1944 — председатель правления Ленинградского Союза советских композиторов)

https://vk.com/wall-87425160_166

https://spb.aif.ru/leningrad/1335373

https://vk.com/topic-19213296_38976032

https://vk.com/@mushumor-muzyka-v-blokadnom-leningrade

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения liudmila_leto Оригинальное сообщение

«Мы сотворили чудо». О музыке блокадного Ленинграда

Отреставрирована уникальная рукопись воспоминаний Дмитрия Шостаковича о жизни в блокадном Ленинграде.

«Этот невероятный экспонат специалисты восстановили к 80-летию освобождения города от блокады. Документ был укреплен, восполнены утраты бумаги. Теперь он обрел первоначальный облик», – отметила Министр культуры России Ольга Любимова.

Редкий артефакт представлен широкой публике на выставке «Музы непокоренного города» в Музее современной истории России(г.Москва).

Вспомним сегодня менее известных композиторов и музыкантов-«блокадников».

Они творили уверенные, что всё закончится нашей победой.

Концерт симфонического оркестра городского Радиокомитета

под управлением Карла Ильича Элиасберга

Среди них — друг Шостаковича Гавриил Николаевич Попов (1904–1972).

| Дружба связывала композиторов-сверстников (Попов старше Шостаковича всего на два года) со второй половины 20-х годов. 31 июля 1941 года Гавриил Попов заносит в дневник: «Пишу второй оркестровый эпизод для фильмов „Поход Ворошилова“ и „Оборона Царицына“… Кроме того, написал симфонический плакат — „Поход Красной конницы“, для симфонического оркестра с мужским хором (по заказу Ленинградского радиокомитета).Здорово звучит. Исполнялось (транслировалось) 26 июля.В автографе симфонического плаката стоит дата завершения работы: 2 июля 1941 года, то есть через десять дней после начала войны, стремительно приближавшейся к дому. Композитор вынужден оставить пригород Ленинграда — Пушкин (Царское Село), где он жил, и переехать к родственникам в Ленинград, где его и застала блокада. |

В феврале 1942 года Попов с женой эвакуировались из Ленинграда сперва в город Любим Ярославской области, а затем в Молотов (Пермь). Переживший блокаду композитор постепенно обретал силы, по его собственным словам, уже мог ходить.

„Поход Красной конницы“

«Поход Красной конницы» — первый отклик композитора на грозный вихрь войны, ворвавшийся в мирную жизнь. Жанр требовал простых музыкальных средств — маршевых ритмов, запоминающихся песенных оборотов — вот именно плакатных! Правда жизни нашла — как это ни парадоксально — отражение в том мажорном, уверенном тоне, что свойствен был довоенным советским песням. Самая страшная война в истории человечества была еще впереди. И Попов вернется к «военной» тематике еще не однажды.

1. Intrada. Andante maestoso e molto espressivo (0:00)

2. Allegro con fuoco, quasi presto (07:12)

3. Prestissimo (18:58)

4. Largo espressivo, molto cantabile e sempre con moto (25:25)

5. Presto impetuoso (45:48)

Нужна немалая смелость, чтобы свою Третью симфонию (вслед за Бетховеном) назвать «Героической»! И при этом избрать, казалось бы, совсем не героический состав оркестра — одни струнные. Как же без труб и тромбонов, без литавр и большого барабана? Между тем, масштаб Третьей симфонии превосходит все, что написано для такого состава в русской музыке. Это подлинно героическая симфония, в которой возможности струнных инструментов использованы с фантастическим мастерством: создается иллюзия грандиозного полнозвучного оркестра.

| Рядом с мастерскими партитурами Попова произведения Ореста Александровича Евлахова (1912— 1973)военной поры выглядят, пожалуй, скромнее: перед нами еще молодой человек, ученик Шостаковича, во многом находящийся под его влиянием, но обладающий своим творческим лицом. Все 900 дней блокады Евлахов провел в Ленинграде. Пронзительны датированные сентябрем 1942 года строки из дневника композитора: «Мне 31-й год; если выживу — должен серьезно работать, учиться; писать фуги, развивать мелодическую линию, изучать полифонистов… Моя сфера — оркестр…». |  |

Его музыка — свидетельство страшных и героических дней блокады. Это и драматическая баллада на слова Г.Трифонова «Ночной патруль» (1942–1944) для меццо-сопрано и оркестра,

и Концертная сюита для симфонического оркестра соч.8, премьера которой прошла в осажденном городе в 1943 году под управлением К. Элиасберга.

1. Introduction

2. March

3. Andante

Но прежде всего — Симфония № 1, соч. 14 ; ее Евлахов начал сочинять в 1944 году.

1. Andante

2. Allegro moderato

3. Grave

4. Allegro maestoso

Для выпускника консерватории она стала итогом военных лет, дипломным сочинением, с которым он предстал перед экзаменационной комиссией.

| Выдающийся композитор, создатель влиятельной и плодотворной педагогической школы Владимир Владимирович Щербачев (1889–1952) как-то сказал о Первой симфонии Евлахова, что это «поэма о пережитом». Щербачев играл трудную, но благодарную роль — связующего звена между веком русской музыкальной классики — и бурным и непредсказуемым XX веком. Он был учителем нескольких поколений композиторов. Среди его учеников и Гавриил Попов, и талантливейший, к сожалению рано ушедший Юрий Владимирович Кочуров. |  |

В годы Великой Отечественной войны Юрий Владимирович Кочуров (1907–1951), оставаясь в составе небольшой группы композиторов в Ленинграде, пишет музыку для фронтовых бригад артистов, выступавших перед бойцами на передовой.

| Так появляются песни «Наши девушки», «Песня о командире, «Балтийская песня», «Песня зенитчиков», «Наши предки», «Песня артиллерийского полка». Подвластен Кочурову и жанр героической арии: среди них «Песня о Ленинграде» для солиста, хора и симфонического оркестра, «Город-крепость» для баса с симфоническим оркестром. Самая значительная из них — Героическая ария для меццо-сопрано с оркестром (1942). |

Авторское посвящение на рукописи гласит: «Глубокоуважаемой и дорогой Софье Петровне Преображенской(исполнительница этой арии), замечательному и глубокому мастеру-художнику, вдохновившей меня на сочинение этой арии не только своим выдающимся необыкновенным талантом русской певицы, но и всем своим жизненным поведением, изобличающим в ней мужественные и стойкие черты истинной русской женщины».

Это ария-монолог, продолжающая традиции русской музыки — от классики до современности. От плача Ярославны из «Князя Игоря» Бородина, Ариозо Воина из кантаты «Москва» и Арии Иоанны из «Орлеанской девы» Чайковского до арии «Мертвое поле» из кантаты Прокофьева «Александр Невский». Величавая поступь траурного марша, суровая патетика ораторской речи облекают проникновенную женскую скорбь в героические одежды, сообщают ей возвышенный и торжественный характер.

Композитор и балетный критик Валериан Михайлович Богданов-Березовский (1903–1971) в самые суровые месяцы создал оперу-дневник «Ленинградцы».

В основе сюжета (либретто Веры Кетлинской, которая тоже пережила блокаду) - хроника обычной семьи, застигнутой войной. Но написана она с такой силой и правдивостью, что в 1943-м, когда в город стали возвращаться чиновники, оперу запретили.

Текст первых трех сцен либретто композитор получил еще в декабре 1941-го, но работать не мог: не было сил. К сочинению приступил лишь весной 1942-го. Опера стала настоящим музыкальным дневником блокадного времени: «В ней отслаиваются живые впечатления блокадных месяцев, в ней “запекшаяся кровь событий”…» - писал автор.

Её основная сюжетная канва: токарь Борис Антонов уходит в народное ополчение и совершает подвиг, в результате которого теряет руку; вернувшись в Ленинград, он становится воспитателем молодой смены на родном заводе. Сюжет дал возможность показать сцены в бомбоубежище и госпитале, детские сцены, а также типичные блокадные картины: мать с умирающим на руках ребенком, старика, оплакивающего погибшего на фронте сына…

Опера не была завершена композитором. Сам автор назвал её «запёкшейся кровью событий».

| Вся жизнь композитора и музыковеда Валериана Михайловича Богданова-Березовского была связана с Ленинградом. Не оставил он родной город и в блокаду, возглавив в тяжелейшие годы Ленинградское отделение Союза советских композиторов. 22 мая 1942г. Богданов-Березовский записал в дневнике: «Как меня воспитала война! Как я изменился характером, волей, внутренним обликом. Как много сделано — не говорю уж в общественно-административном, нет, и в творческом отношении». Одно из самых значительных произведений, написанных им во время войны – опера «Ленинградцы». |  |

Опера "Ленинградцы". Фрагмент (народная сцена)

| Борис Григорьевич Гольц (1913-1942)в те годы считался кумиром. Его песня «Светит в небе звёздочка высоко» на слова - А. Чуркина была настоящим хитом. исп.Г.Скопа-Родионова Её часто передавали по блокадному радио, а ноты печатались на почтовых открытках. |

За эту песню автор удостоился бесценного приза, продовольственного пайка, но в марте 1942-го умер от истощения, так и не дождавшись награды. Ему было всего 29 лет.

| Та же участь постигла Юлию Лазаревну Вейсберг(в замужестве — Римская-Корсакова) (1880 —1942) . Композитор, музыковед, переводчица, автор популярных детских опер и песен, невестка Римского-Корсакова, вместе с сыном погибла в блокаду. "Выхожу один я на дорогу..." на стихи М.Ю.Лермонтова |  |

| Василий Павлович Калафати(1869-1942) преподавал ещё Стравинскому, Шостаковичу. Воспитал знаменитого дирижёра Илью Мусина, который, в свою очередь, был учителем Темирканова, Гергиева. В ноябре 1941-го, когда голод уже косил людей, он пишет победный марш «Звёзды Кремля»(запись не нашла...) и выигрывает с ним конкурс. Но дожить до победы ему было не суждено. В 1942-м он умер от голода. |

| Бориса Владимировича Асафьева(1884-1949) мы знаем как автора балетов. Его «Бахчисарайский фонтан» и «Пламя Парижа» идут и сегодня. В ноябре-декабре 1941-го, когда жизнь в городе практически остановилась, он создаёт десять духовных хоров «Канты». В советской стране это было одно из первых обращений к православной теме.Другой цикл композитора - «Песни печали и слёз» рождается как серия музыкальных откликов на сводки с фронта.Это музыкальный дневник. Можно себе представить: Борис Владимирович лежит в гримерной Александринского театра (туда, хоть в какое-то тепло, свозили интеллигенцию Ленинграда из леденеющих квартир), слушает сводки радио о том, что немцы подступают к Москве, и пишет эти скорбные пьесы... Удивительно было и смирение великого мастера, которому предлагали эвакуироваться в первую очередь, но он предпочёл разделить судьбу вместе с городом. |  |

Декабрь 1941

«…Декабрь брал своё, а с ним и холод, голод, страшная тьма. Александрийский театр замерзал. Всё чаще и чаще потухал свет. Система отопления стала… Смертные случаи участились. А работать хотелось, как никогда… Самочувствие моё и моей семьи стало сдавать… В пищу были введены жмыхи: они оказались злейшими врагами. Но кипяток пока был. Тогда решили побольше лежать, чтобы сохранить тепло в себе и обходиться без лишнего света. Лёжа во тьме, я пробовал устно сочинять музыку, применяя мои опыты слагания тем-интонаций в живые формы. Приходили тексты с фронта, рос спрос на песни, наконец, удалось найти среди знакомых и слушателей моих учеников. Творчество песен отвлекало от тяжких ощущений слабеющего организма».

Январь 1942

«С бомбёжками стало тише. И вообще настала тишина. По улицам скорбным потоком тянулись саночки и тележки с окутанными, как мумии, трупами. Надо было беречь волю и только волю. Организм возжелал сна… Опять тьма, опять холод, не помню сколько времени. Сердце уже стало уходить, и вдруг в мозгу возникла музыка. Среди полного отсутствия различия, - живём ли мы днём или ночью, помню, я начал сочинять симфонию «смен времён года» вокруг быта русского крестьянства… Вскоре мы перебрались из тьмы в помещение Института театра и музыки, на площади у Исаакия. Нас вывез из театра ночью на саночках покойный теперь директор Института, незабвенный Алексей Иванович Маширов. Это и спасло».

Александр Данилович Каменский(1900-1952)- композитор и пианист-виртуоз. Почти всю блокаду прожил в бомбоубежище Театра им. Пушкина. Написал «Героический партизанский марш»(1942), пьесы и песни для воинской самодеятельности.

Исполняет Екатерина Мечетина(2014).Ведущий: Николай Буров

| Каменский был единственным концертирующим пианистом, который с 1941 до 1945 года дал свыше 500 концертов в осаждённом Ленинграде. Он выступал на призывных и агитпунктах, в воинских частях и частях народного ополчения, в заводских клубах, в залах ожидания на вокзалах. Из записок дневника А. Д. Каменского от 14 октября 1941 года(в зале был мороз - 3 градуса, слушатели сидели в тулупах, но пианист вышел на сцену в концертном фраке.): |

"Сегодня в Большом зале филармонии состоялся очередной симфонический концерт из произведений Чайковского. В программе увертюра «Ромео и Джульетта», Фортепианный концерт b-moll и Шестая симфония. Пройдет время, и нам самим, наверное, будет казаться, что не могла в создавшихся условиях звучать симфоническая музыка. А ведь она на самом деле звучала! Да еще как!

Говоря откровенно, когда я утром зашел на несколько минут в Большой зал порепетировать, то по-настоящему ужаснулся. В зале мороз. От прикосновения к клавишам пальцы немеют. Ну. как тут играть?… Но я сразу же решил, что сумею настроиться надлежащим образом и преодолею этот холод. Ни секунды не буду думать о нем. Выкину из головы малейшее напоминание о том, что холодно. Знаю: это возможно. Надо только очень определенно этого захотеть…"

С конца февраля 1942 года он каждый вечер по полчаса играл на радио. В программе - произведения ленинградских композиторов, созданных в дни войны. В комнатке, откуда шла передача, топилась печурка, над которой Александр Данилович грел руки.

Руки Каменского...1942 год

В особо сильные морозы, чтобы не замерзали пальцы, рядом с клавиатурой располагали раскаленные кирпичи…

| "Декабрь. Святки" | Ната-вальс, соч. 51 № 4 |

А это фрагмент старого-старого фильма "За тех, кто в море", 1947 год.

С 0:00 по 0:09 и с 3:37 по 3:43 этого видео в кадре появляется пианист.

Это Александр Данилович Каменский!

Авторы фильма настояли на том, чтобы в соответствующем музыкальном эпизоде снимался именно А.Д.Каменский в роли самого себя, т.е. пианиста Каменского. И действительно: знаменитый пианист появляется на экране и исполняет несколько произведений. В этом можно убедиться, просмотрев эти уникальные – как выяснилось впоследствии! – кинокадры: Александр Данилович играет на рояле.

А.Д.Каменский с 42:28 по 42:44 и с 46:11 по 46:17

А музыка звучит с 42:28 по 46:32 (на фоне очень важного диалога героев фильма!)

Глядя из сегодняшнего — что бы там ни говорили — благополучного далека, переживая мысленно трагические события военных дней, испытываешь гордость за жителей родного города, отстоявших не только крепостные стены, но прежде всего твердыни духа. Да не покажется это красивым словцом, риторической фигурой — испытываешь зависть к людям так преданным музыке.

"Быть может, именно музыка, созданная за время Великой Отечественной войны в Ленинграде, является одним из самых верных и неопровержимых показателей духовной силы ленинградцев, живым свидетельством того, что осаждённый в течение больше чем полутора лет, непрерывно обстреливаемый, бомбардируемый с воздуха бессмертный город Ленина жив и продолжает жить напряжённой, разносторонней и полной созидательной, творческой жизнью".

В.Богданов-Березовский (1941—1944 — председатель правления Ленинградского Союза советских композиторов)

https://vk.com/wall-87425160_166

https://spb.aif.ru/leningrad/1335373

https://vk.com/topic-19213296_38976032

https://vk.com/@mushumor-muzyka-v-blokadnom-leningrade

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник "Мы сотворили чудо". О музыке блокадного Ленинграда. | svetlana_tirkkonen - Дневник Светлана_Тиркконен |

Лента друзей svetlana_tirkkonen

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»