Второе Польское восстание и "замирение Польши"

13-12-2022 12:10

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

аудиозапись лекции

видеозапись лекции

рекомендованная литература

текст лекции

КУРС История России. XIX век

содержание

видеозапись лекции

- Восстание 1863-1864 гг.

- Манифест 13 апреля 1863 года

- Польская реакция на Манифест 13 апреля

- Международная реакция на восстание

- Реакция русского общества

- Подавление восстания

- Результаты восстания

- "Замирение"

- Обрусение польской школы

рекомендованная литература

-

Н.В. Берг. Записки о польских заговорах и восстаниях. Кучково поле, 2008.

-

Буланцов. Записки лазутчика во время усмирения мятежа в Польше в 1863 году. – С.-Петербург: Типография Гогенфельдена и К0, 1868.

-

Н.Е. Врангель. Воспоминания: от крепостного права до большевиков. НЛО, 2003.

-

С.Д. Гескет. Военные действия в Царстве Польском в 1863 году. Начало возстания (Январь, Февраль и первая половина Марта). Артистическая Типография Сатурнина Сикорского, Варшава, 1894.

-

М. Грабеньский. История польского народа. — Минск: МФЦП, 2006.

-

М.Д. Долбилов. Русский край, чужая вера: Этно-конфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. — М.: Новое литературное обозрение, 2010

-

С. Иванова. Обсуждение «польского вопроса» на страницах периодических изданий 60-х годов XIX века // Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego-Ежегодник Русско-польского института № 1 (2) 2012

-

А.А. Корнилов. Курс Истории России XIX века. M., 2004.

-

Ю.Б. Коряков. Языковая ситуация в Белоруссии и типология языковых ситуаций. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. МГУ им. М. В. Ломоносова. 2003. С. 20

-

М.К. Любавский. История западных славян. – М.: Парад, 2004.

-

А.И. Миллер, М.Д. Долбилов. Западные окраины Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

-

А.И. Миловидов. Первые скорбные страницы летописи польского восстания 1863 г. в пределах Северо-Западного края / А. Миловидов // Исторический вестник. – 1913. – №

-

Д.А. Милютин. Воспоминания. 1860-1862. – M.: Российский Архив, 1999.

-

М.Н. Муравьев. Записки его о мятеже в Северо-Западной России в 1863-1865 гг. Русская старина, 1889 г., Т. 37

-

Л. Омелянский. Нападение повстанцев на Яблочинский православный монастырь в 1862 году // Исторический вестник, 1893. — Т. 52. — № 4.

-

С.Т. Славутинский. Город Гродно и Гродненская губерния во время последнего польского мятежа. (Отрывок из воспоминаний) // Исторический вестник, 1889. — Т. 37. — № 7.

-

В.Д. Спасович. Жизнь и политика маркиза Велёпольского. СПб, 1882.

-

С.С. Татищев. Из прошлого русской дипломатии. СПб, 1890.

-

С.С. Татищев. Император Александр II, его жизнь и царствование. Изд. А.С. Суворина, 1903. Переиздание в 2-х томах. М. Академический проект, 2018.

-

С.С. Татищев. История российской дипломатии. — СПб.: Эксмо, 2010

-

М. Тымовский, Я. Кеневич, Е. Хольцер. История Польши. М: Весь мир, 2004.

-

Э.П. Федосова. Православие в Северо-Западном крае при графе Муравьёве: 1863–1865 гг // История народов России в исследованиях и документах. — М.: Ин-т рос. истории РАН, 2007.

-

Дневники великого князя Константина Николаевича. 1858-1864. Российская политическая энциклопедия, 2019.

-

Западные окраины Российской империи / Под ред. М. Д. Долбилова и. А. И. Миллера. Москва: НЛО, 2006.

-

Из дневника в. к. Константина Николаевича // Красный архив. 1925. Т. 1(8)

-

Из записок Марии Аггеевны Милютиной. Русская старина, 1899 Г. Т. 97. Кн. 1-2.

-

Переписка имп. Александра II с вел. кн. Константином Николаевичем за время пребывания его в должности наместника Царства Польского в 1862–1863 гг. // Дела и дни. 1920. Кн. 1.

-

Переписка наместников Королевства Польского. Wrocław, 1973–1974. Т. 2–3

-

Польская смута и мероприятия в Западном и Привисленском краях // Россия под скипетром Романовых. 1613—1913 (Сборник). — М.: Интербук, 1990.

-

Польское Январское восстание 1863 года: Исторические судьбы России и Польши. М., 2014.

-

Последняя польская смута. Рассказы очевидца. 1861—1864. // Русская старина, 1874. — Т. 11. — № 9; № 10.; № 12.; 1875. — Т. 12. — № 1; № 3.

-

Распоряжения и переписка гр. М. Н. Муравьева относительно римско-католического духовенства в Северо-Западном крае/Сообщил А. И. Миловидов. ― Вильна, 1910.

-

Русский сборник. Исследования по истории России. Т. XV. Польское восстание 1863 г. М.Колеров, 2013.

-

Русско-польские революционные связи. М., 1863.

-

A.Chwalba (Hrsg.). Polen und der Osten. Texte zu einem spannungsreichen Verhältnis Denken und Wissen. Eine Polnische Bibliothek. Bd. 7). Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005.

-

Historia chłopów polskich, J. Borkowski, S. Inglot (red.), Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992

-

W. W.Hagen. Germans, Poles and Jews. The Nationality Conflict in the Prussian East, 1772-1914. Chicago – London? 1980.

-

А.Kossowski. Z dziejów Unii Kościelnej na terenie b. diecezji chełmskiej w latach 1851—1866, Lublin 1938.

-

C. Łagiewski. Andrzej Artur Zamoyski: 1808-1874, Warszawa 1917.

-

А. Lewicki. «Zarys historyi polskiej az do najnowszych czasow», Krakow, 1897.

-

H. Lisicki. Le marquis Wielopolski: sa vie et son temps, 1803-1877, T.II. Faesy & Frick, 1880; Wentworth Press, 2019.

-

A.O'Brien. Petersburg and Warsaw: scenes witnessed during a residence in Poland and Russia in 1863—1864. Kessinger Publishing, LLC,2010.

-

F. Ramotowska. Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864. Struktura organizacyjna, cz. 1-2, Warszawa 1999-2000.

-

J.Remy. Higher Education and National Identity. Polish Student Activism in Russia. 1832-1863. Helsinki, 2000.

-

Z. Stankiewicz: Dzieje wielkości i upadku Aleksandra Wielopolskiego. Warszawa: 1967.

-

P. Zbrożek. Historia ucisku Kościoła greckokatolickiego przez Moskali w diecezji chełmskiej, Lwów 1874.

-

Kronika powstań polskich 1794-1944. Warszawa: 1994.

-

Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego. Akta Audytoriatu Polowego z lat 1863 — 1864, Pod red. E. Halicza, Warszawa 1960

текст лекции

1. Восстание 1863-1864 гг.

Мы начинаем следующую лекцию о событиях в Польше 1860-х годов. На прошлой лекции мы говорили о попытках реформ в Царстве Польском и о том, что эти реформы столкнулись с сопротивлением значительной части польского общества — общества, которое в это время готовило восстание против русского правления. Восстание началось в январе 1863 года. И началось не вдруг, не потому что маркиз Александр Велёпольский решил провести «именной» рекрутский набор. Около десяти тысяч молодых людей, которые были связаны с революционными организациями, были призваны в армию (Велёпольский выбрал лучший вариант, худший был бы — арестовать их и отправить в Сибирь), но так как многие молодые люди были спрятаны в лесах революционерами, рекрутский набор 14-15 января фактически был сорван, особенно в Варшаве.

Мы начинаем следующую лекцию о событиях в Польше 1860-х годов. На прошлой лекции мы говорили о попытках реформ в Царстве Польском и о том, что эти реформы столкнулись с сопротивлением значительной части польского общества — общества, которое в это время готовило восстание против русского правления. Восстание началось в январе 1863 года. И началось не вдруг, не потому что маркиз Александр Велёпольский решил провести «именной» рекрутский набор. Около десяти тысяч молодых людей, которые были связаны с революционными организациями, были призваны в армию (Велёпольский выбрал лучший вариант, худший был бы — арестовать их и отправить в Сибирь), но так как многие молодые люди были спрятаны в лесах революционерами, рекрутский набор 14-15 января фактически был сорван, особенно в Варшаве.

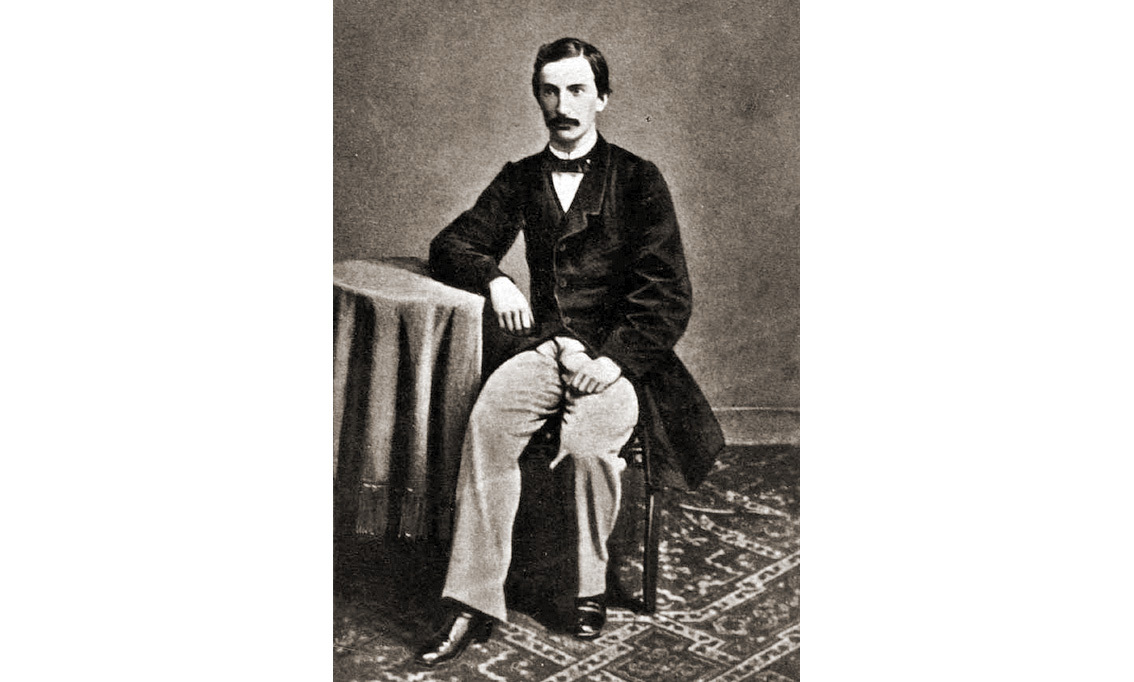

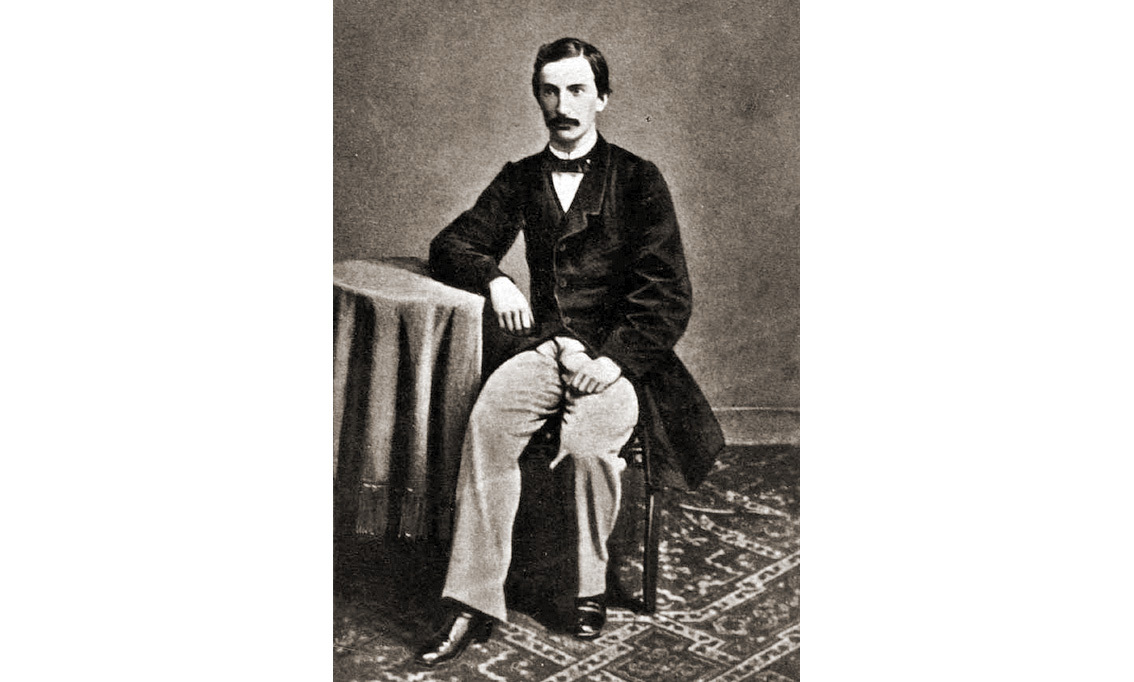

Маркиз Александр Игнаций Велёпольский, К. Бейер, 1861-1863 гг.

Набор поляков в русскую армию, А.А. Сохачевский, 1863 г., Музей Войска польского, Варшава

Уже задолго до этих событий шла подготовка к восстанию, которое никак не было связано с этим рекрутским набором. В Италии была создана военная школа, готовившая для этого восстания офицеров. В самой Польше были созданы сотни революционных ячеек, организован сбор оружия, начата агитация в войсках. К ноябрю 1862 года в революционном комитете насчитывалось до двадцати пяти тысяч военных. Но это, конечно, не шло ни в какое сравнение с силой русской армии. Я напомню, что 1-е Польское восстание 1831 года было фактически войной двух армий. В Польше была своя регулярная армия, которую создал Александр I в соответствии с соглашениями, подписанными державами в Вене в ноябре 1815 года. Польша была отдельным государством со своей денежной системой, со своей армией, и эта армия воевала против русской армии. Был тыл, был фронт. В 1863 г. ничего этого не было, никакой армии, - только люди, которые готовились к партизанской войне. Их было немало, но, тем не менее, с регулярной армией это сравниться не могло.

Отъезд польских повстанцев из деревни, М. Герымский, 1867 г.

Остановка польских добровольцев в лесах Литвы, А. Пиотровский, Музей Войска Польского, Варшава

Флаг 2-го Польского восстания с гербом трех стран — Польши (орёл), Литвы (всадник), Руси (Архистратиг Михаил); белая полоса здесь — Польша, красная — Литва, синяя — Русь

Матвей Любавский в «Истории западных славян» пишет: «Силы революционеров были столь слабы, что только своеобразным гипнозом можно объяснить такое безнадежное и гибельное предприятие, как восстание 1863 г.» [М.К. Любавский. История западных славян. – с.544]

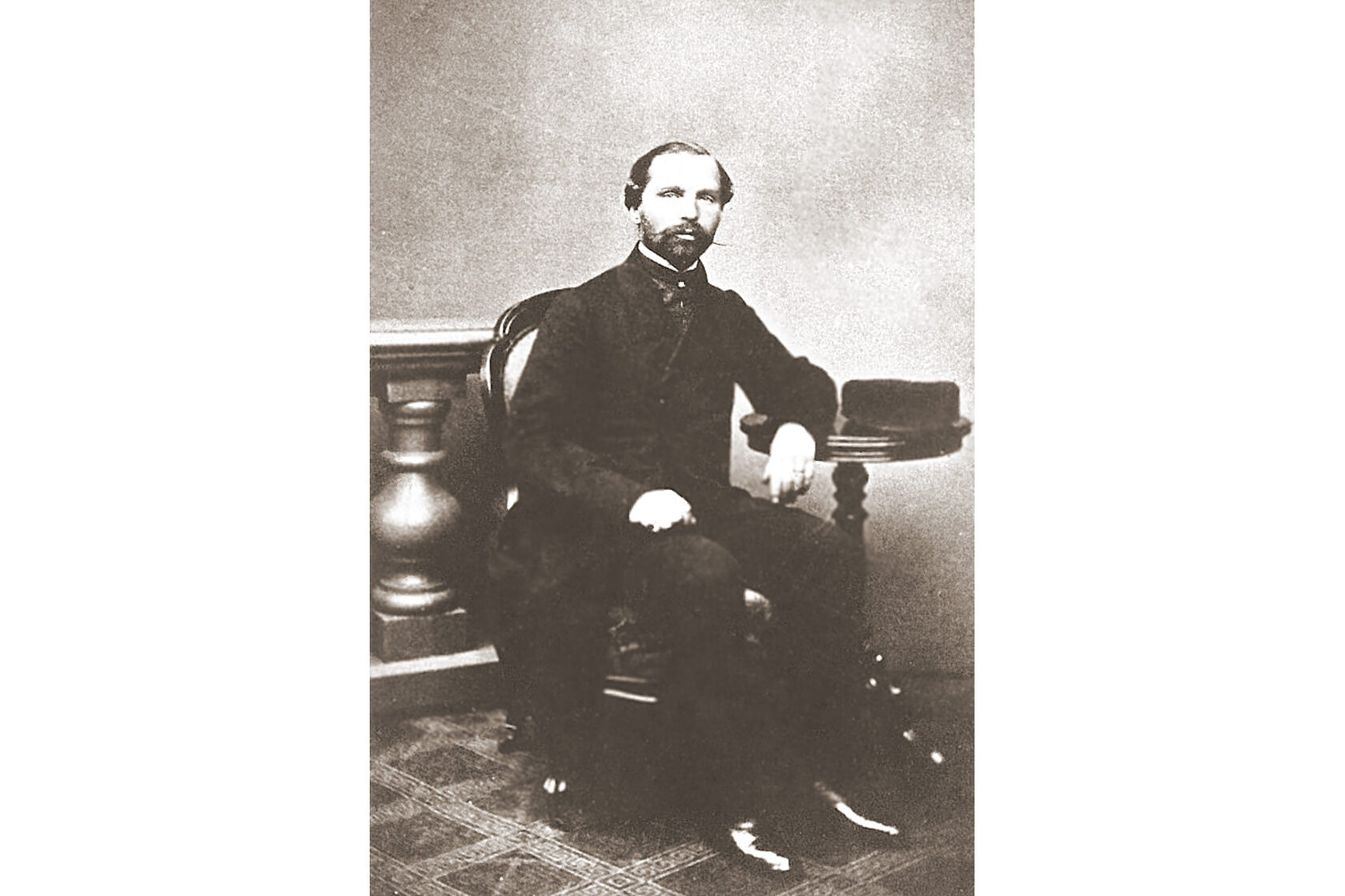

А сам участник этого восстания Мариан Дубецкий, позднее ставший известным польским историком, родившийся в 1838 году и доживший до 1928 года, так оценивал это восстание: «Верили крепко во всё, что могло распалять, оживлять, подогревать надежды; верили в иностранную помощь, ожидали вооружённого вмешательства держав, которое должно наступить чуть не завтра, чуть не на следующей неделе; ожидали необыкновенных подвигов, сопровождающихся великими последствиями, подвигов гигантской силы и воли от людей, окружённых тайной и стоящих у кормила повстанческого правительства; ожидали революции и переворотов в русском обществе; одним словом, верили во всё, что могло дать хоть какое-либо основание для надежды на благоприятный исход борьбы». [Цитата по: М.К. Любавский. История западных славян., стр. 544]. Как вы понимаете, это более чем химерические надежды.

А сам участник этого восстания Мариан Дубецкий, позднее ставший известным польским историком, родившийся в 1838 году и доживший до 1928 года, так оценивал это восстание: «Верили крепко во всё, что могло распалять, оживлять, подогревать надежды; верили в иностранную помощь, ожидали вооружённого вмешательства держав, которое должно наступить чуть не завтра, чуть не на следующей неделе; ожидали необыкновенных подвигов, сопровождающихся великими последствиями, подвигов гигантской силы и воли от людей, окружённых тайной и стоящих у кормила повстанческого правительства; ожидали революции и переворотов в русском обществе; одним словом, верили во всё, что могло дать хоть какое-либо основание для надежды на благоприятный исход борьбы». [Цитата по: М.К. Любавский. История западных славян., стр. 544]. Как вы понимаете, это более чем химерические надежды.

Мариан Кароль Дубецкий (1838-1928)

Современные польские историки в книге «История Польши», резюмируя эти события, пишут: «Национальные эмоции были накалены до предела и могли найти выход если не в этот, то в другой момент. Общество не хотело мириться с давлением извне, и готово было поддержать самые отчаянные намерения. Это был вопрос скорее чести и достоинства, нежели политики». [История Польши – с.343]

Для того, чтобы оценить эти слова, мы должны обратиться к предшествующей лекции. Как вы помните, шли, осуществлявшиеся поляками, реформы в направлении восстановления полной автономии Царства Польского и, в конечном счёте, возвращения к статуту 1815 года, хотя о последнем прямо власти не говорили. О каком же оскорблении чести и достоинства может идти речь, когда всё делопроизводство переходило на польский язык, когда католическая церковь имела все права, когда восстанавливались и университеты, и польская школа, и национальная администрация?

Для того, чтобы оценить эти слова, мы должны обратиться к предшествующей лекции. Как вы помните, шли, осуществлявшиеся поляками, реформы в направлении восстановления полной автономии Царства Польского и, в конечном счёте, возвращения к статуту 1815 года, хотя о последнем прямо власти не говорили. О каком же оскорблении чести и достоинства может идти речь, когда всё делопроизводство переходило на польский язык, когда католическая церковь имела все права, когда восстанавливались и университеты, и польская школа, и национальная администрация?

Здесь можно дать только один ответ. Целей восстания было две. Первая — полная независимость. Вторая — восстановление Польши в границах 1772 года, то есть присоединение к Царству Польскому огромной части земель, говоривших на литовском, белорусском и украинском языках от Днепра до Двины, от моря до моря. Вот лозунги и цели польского восстания 1863 года. Понятно, что эти цели, во-первых, как мы сейчас убедимся, нереалистичны, во-вторых, империалистичны, потому что предполагали восстановление власти поляков над литовцами, украинцами, белорусами, которые в основном не хотели этого. И именно эти империалистические и нереалистические устремления сделали восстание неизбежным, а не то, что русские угнетали польскую национальность и католическую церковь. Ничего подобного в годы Великих реформ не было.

Начиная восстание, Центральный народный комитет (Centralny Komitet Narodowy) издал декрет о наделении крестьян землёй, как во владениях частных лиц, так и в имениях казны и духовенства. Декрет надлежало распространить и прочесть во всех католических церквях. Лидер Красных, руководитель восстания Ярослав Домбровский (офицер, закончивший Николаевскую академию генерального штаба), настоял на этих принципах для того, чтобы крестьяне, которые во многом смотрели на восстание, как на дворянскую затею, были на стороне восставших. Зная, что крестьяне были недовольны темпами передачи им земли и видели, что в России реформы уже идут два года, а в Польше всё продвигается очень медленно и далеко не так широко, Домбровский настаивал на немедленном наделении крестьян землёй.

Ярослав Домбровский (1836-1871)

Кстати говоря, сам Домбровский ещё 14 августа 1862 года был арестован и заключён в Варшавскую крепость, откуда, как это ни парадоксально (и что тоже говорит и о «жестокости» царской власти, и о силе поддержки восстания в польском обществе), свободно руководил восстанием. Все его указания передавались из каземата Варшавской цитадели и выполнялись членами подпольного правительства.

Уже после завершения восстания Домбровский был судим и приговорён к пятнадцати годам каторги. Смертной казни не полагалось, потому что во время восстания он находился в заключении и лично никого не убил. В декабре 1864 года при помощи Николая Ишутина и его партии (вы помните, ишутинцы — одно из нигилистических движений России этого времени) он бежал из Московской пересыльной тюрьмы за границу. У Домбровского будет ещё славное революционное будущее. Он попытается поднять восстание в Польше, потом будет готовить революционные силы Франции. В итоге в 1871 году станет генералом Парижской коммуны и погибнет на баррикадах 23 мая 1871 года. Домбровский, кстати, показал себя прекрасным военным теоретиком. Его книга «Критический очерк войны 1866 года в Германии и Италии» - шедевр военной стратегии. Его политические взгляды были крайне левыми.

17 января 1863 года Комитетом был принят и 22 января распространён манифест восстания, написанный поэтессой Марией Ильницкой. Он призывал поляков, белорусов, украинцев, евреев, литовцев подняться на восстание для восстановления государства в границах 1772 года. Каждому безземельному крестьянину этим манифестом обещали около 1,5 десятин (или по принятой в Польше системе земельных мер 3 морга земли), но для этого он должен был с оружием в руках поддержать восстание.

Манифест 22 января

19 января 1863 года диктатором восстания был избран Комитетом генерал Людвик Мирославский, который находился в это время во Франции.

Генерал Людвик Мирославский, Э. Шарпантье, вт. пол. XIX в.

11/23 января Комитет был преобразован во Временное национальное правительство Польши (Tymczasowy Rząd Narodowy).

Печать Временного национального правительства Польши

И первым (с 21 января) председателем правительства стал Стефан Бобровский (1840-1863). Бобровский имел тесные связи с «Землёй и Волей», с русскими нигилистами и революционерами, но жизнь его была коротка. Он родился в 1840 году, то есть председателем он стал всего в двадцать три года, и был убит на дуэли 12 апреля 1863 года графом Адамом Грабовским, который тоже принимал участие в восстании, но принадлежал не к Красным, а к Белым. Причиной было какое-то личное оскорбление.

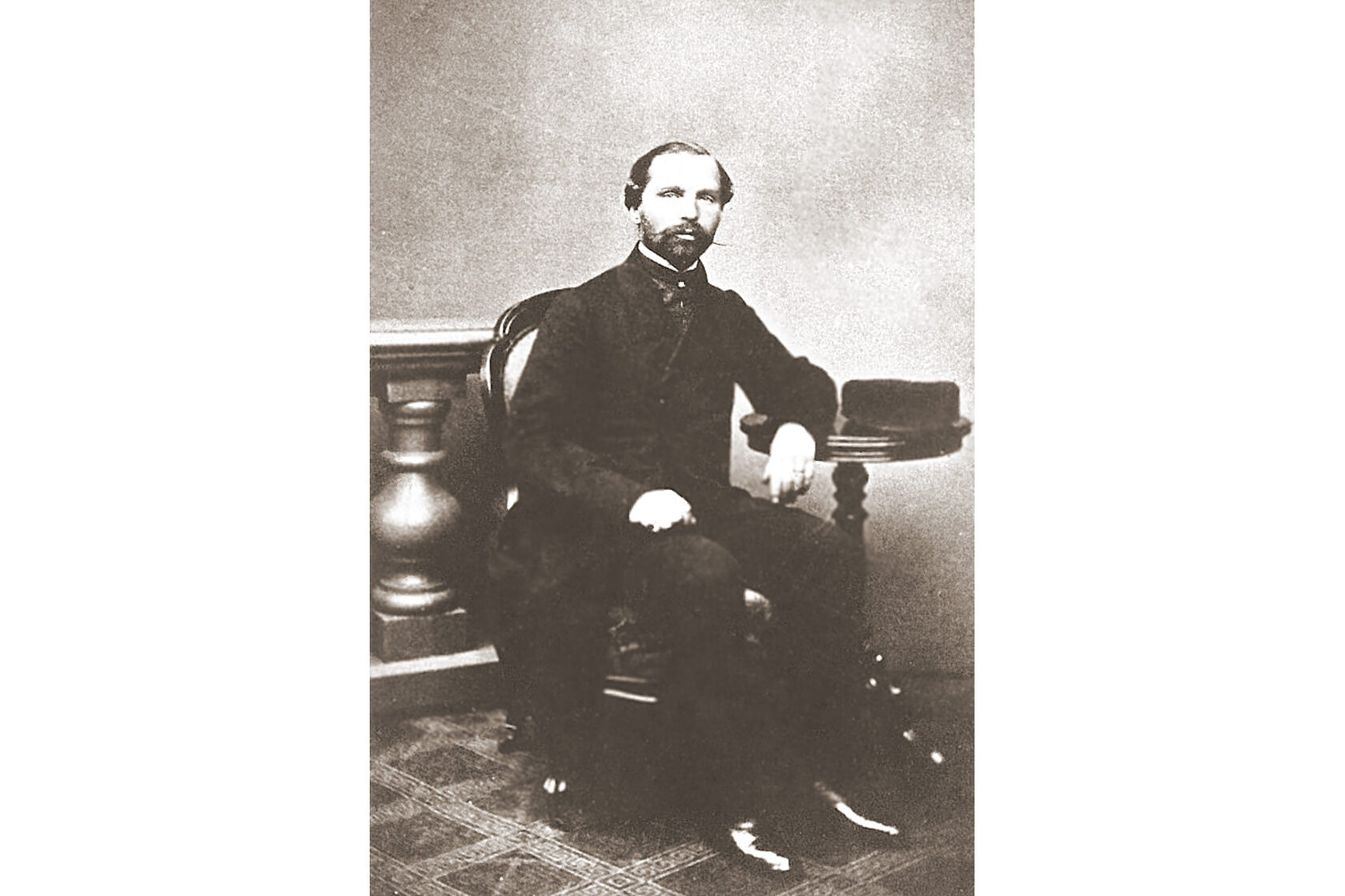

Стефан Бобровский, А. и Ф. Цойшнер, 1861 г., Польская национальная библиотека, Варшава

22 января это новое Временное правительство по всем правилам объявило России войну. Одновременно с объявлением войны в ночь с 22 на 23 января 1863 года в двадцати пяти населенных пунктах было осуществлено нападение на русские войска.

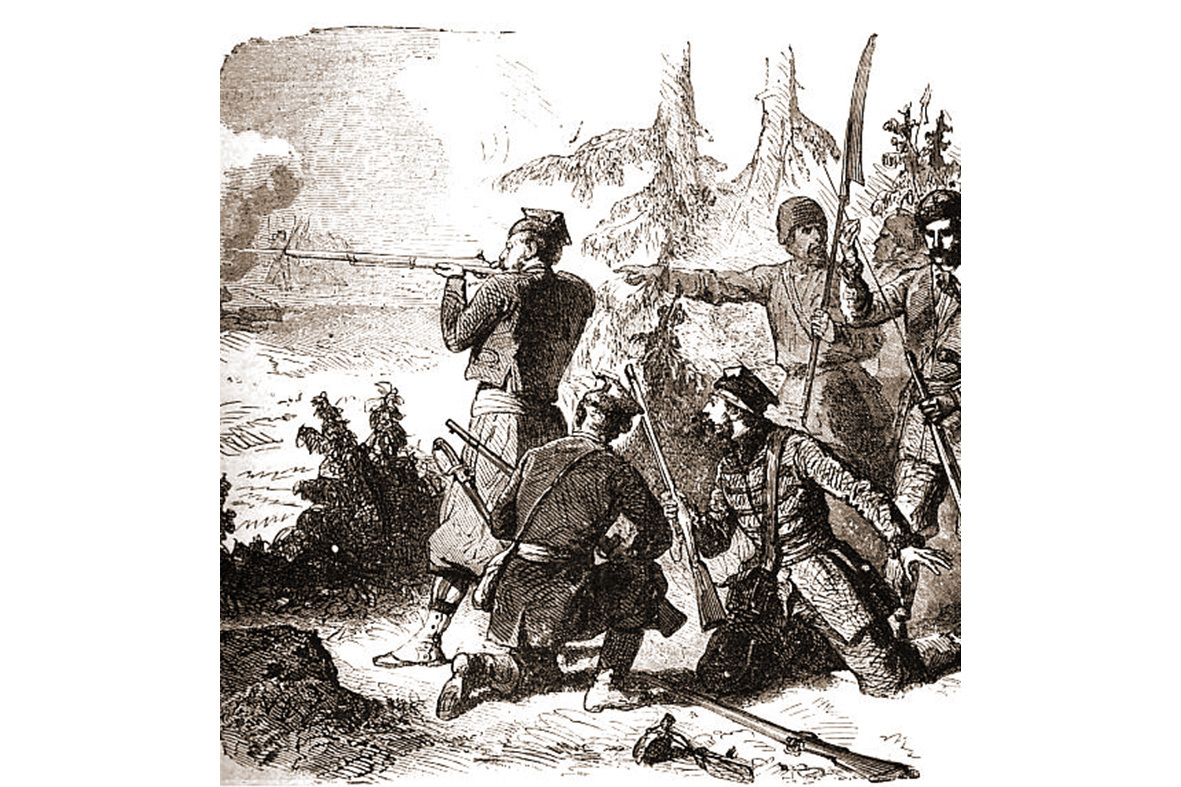

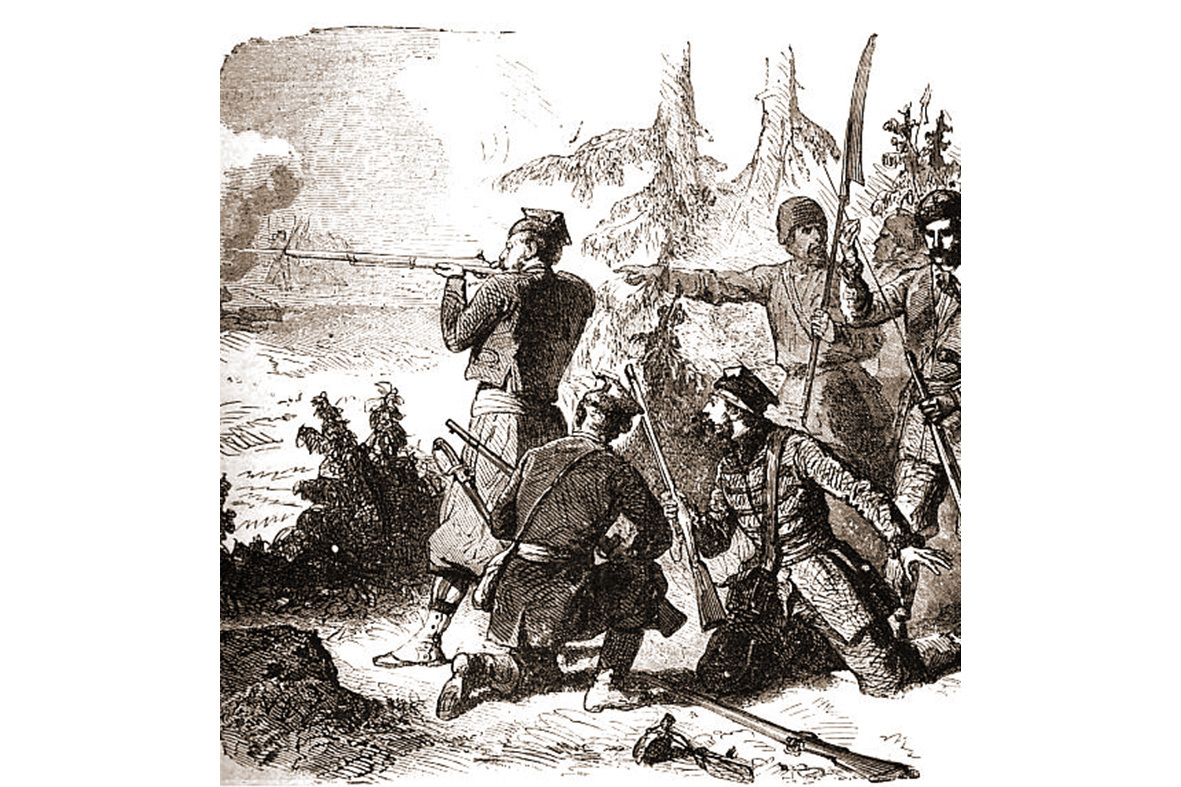

Польская засада, 1863 г.

Первый акт восстания — убийство русских солдат, спящих на частных квартирах и в частных домах — получил название «Польская Варфоломеевская ночь». Многие солдаты, не подозревавшие о таком развороте событий, были просто вырезаны, другие оказали сопротивление. Убито 29 человек, ранено 63 человека, взято в плен или перешло к восставшим 92 солдата и офицера. Но сопротивление было оказано. И в первый же день восставшие потеряли 12 человек убитыми, 14 ранеными и 242 пленными. Возмущение в русском обществе было огромным. Одновременно на десять дней было прервано телеграфное сообщение (новейшая реальность того времени) между Варшавой и Петербургом. Восставшие повалили телеграфные столбы, разорвали проволочную связь.

Узнав об этих событиях, тем не менее, очень быстро, уже 13/25 января 1863 года, император Александр обратился к офицерам Измайловского полка в петербургском Манеже. Рассказав о событиях в Польше, он добавил: «Но и после сих новых злодейств я не хочу обвинять в том весь народ польский, но вижу во всех этих грустных событиях работу революционной партии, стремящейся повсюду к ниспровержению законного порядка» [С.С. Татищев. Император Александр II. – Т.1, с.496].

Примерно то же самое говорил и наместник в Польше великий князь Константин Николаевич. «Это не дело польской нации, а чистой революции, которая существует везде… Нация в стороне. Ни народ, ни помещики кроме мелкой шляхты, ни порядочное городское население не принимают участия в мятеже» [Переписка наместников Королевства Польского. Вроцлав-М.т.3. 1974 с.33].

Примерно то же самое говорил и наместник в Польше великий князь Константин Николаевич. «Это не дело польской нации, а чистой революции, которая существует везде… Нация в стороне. Ни народ, ни помещики кроме мелкой шляхты, ни порядочное городское население не принимают участия в мятеже» [Переписка наместников Королевства Польского. Вроцлав-М.т.3. 1974 с.33].

Так Константин писал своему брату Императору в марте 1863 г. Но уже в июне виденье его совершенно изменилось: «Революция, мятеж и измена обняли всю нацию. Она вся в заговоре». Правда была посередине. К июню 1863 года Константин был удручен не только и даже не столько размахом восстания, сколько необходимостью его подавлять жестоким мерами.

Всё Царство Польское сразу после начала восстания было объявлено на военном положении. Повстанцы, взятые с оружием, подлежали полевым судам. Русские войска начали прочёсывание местности.

Всё Царство Польское сразу после начала восстания было объявлено на военном положении. Повстанцы, взятые с оружием, подлежали полевым судам. Русские войска начали прочёсывание местности.

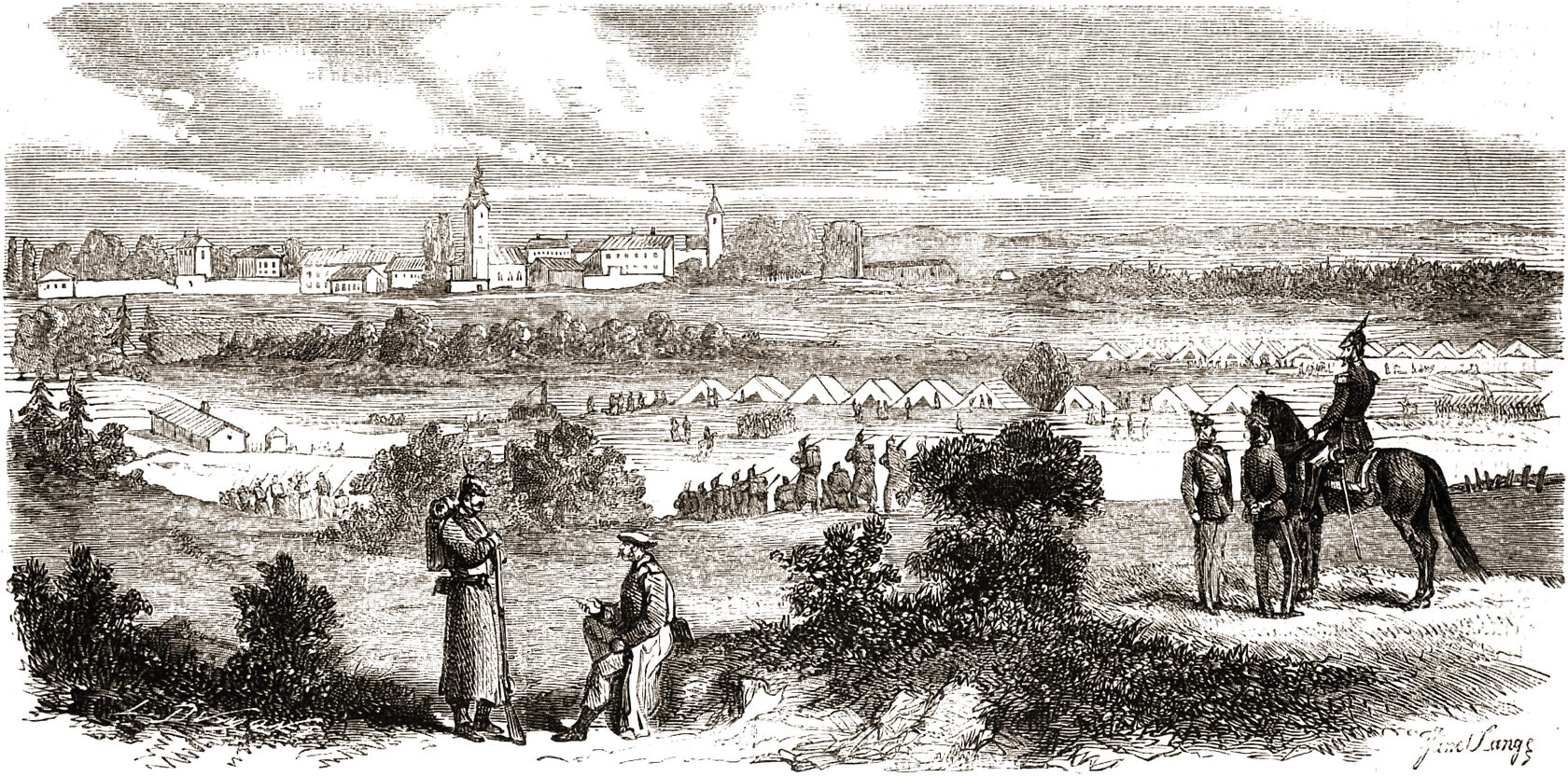

Лагерь Российской Императорской Армии под Кельцами 1863 г.

Поляки в лесах под Варшавой

Польские дружины (их было тридцать, общей численностью до шести тысяч человек) скрывались в лесах и ждали приезда диктатора генерала Людвика Мерославского.

Мерославский приехал в ночь с 4/16 на 5/17 февраля 1863 года, перешёл границу с Пруссией у Кшивосондза со своим секретарём Куржиной и двенадцатью офицерами и унтер-офицерами различных национальностей, воспитанниками французских военных училищ. К ним присоединились сто человек учащейся молодёжи из Варшавы и ближайшие мелкие отряды повстанцев, всего собралось двести пятьдесят человек.

Мерославский приехал в ночь с 4/16 на 5/17 февраля 1863 года, перешёл границу с Пруссией у Кшивосондза со своим секретарём Куржиной и двенадцатью офицерами и унтер-офицерами различных национальностей, воспитанниками французских военных училищ. К ним присоединились сто человек учащейся молодёжи из Варшавы и ближайшие мелкие отряды повстанцев, всего собралось двести пятьдесят человек.

7/19 февраля эта группа на опушке Крживосондзского леса столкнулась с отрядом полковника Юрия Ивановича Шильдер-Шульднера (3,5 роты пехоты, 60 казаков и 50 человек пограничной стражи), который рассеял отряд повстанцев, захватив при этом 13 пленных, лагерь, почти всё оружие, обозы и даже личную переписку Мерославского.

Ю.И. Шильдер-Шульднер

К. Мелецкий, около 1863 г.

Л. Мерославкий, Конный портрет / twojahistoria.pl

Сам Мерославский с остатками отряда (36 человек) ушёл на лошадях к деревне Радзёвой и в ночь на 8/20 февраля соединился с отрядом из 400 человек под командованием Казимира Мелецкого. Группа заняла опушку леса у деревни Троячек, но была вновь разбита солдатами Шильдер-Шульднера. И после этого Мерославский, объявив, что восстание плохо подготовлено, перешёл прусскую границу и уехал в Париж. Красный эксперимент Мерославского окончился в четыре дня.

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Второе Польское восстание и "замирение Польши" | Кель_РА - Одиночество — это когда в доме есть телефон, а звонит будильник |

Лента друзей Кель_РА

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»