В конце декабре прошлого года, разбирая архив Ивана Сергеевича, ваш покорный слуга натолкнулся на большую статью, напечатанную на машинке. Без названия и выходных данных. Писал я об этом во вновь созданной группе фейсбука "Иван Бортник" 28 декабря: "текст <...> содержался в объемной статье о творчестве актёра, которая, судя по всему не вышла в печать. Ни автора. ни названия пока установить не удалось. Упоминаемые в статье спектакли - только что вышедший "Пристегните ремни" и репетируемый "Гоголь" <"Ревизская сказка"> относятся к 1975 году. Отсюда и дата реплики В.Высоцкого.<в той публикации я поставил предположительную дату "интервью Высоцкого" - 1975 год>. <...> Репетиции "Ревизской сказки" начались 31 января 1975 года, премьера состоялась 9 июня 1978 года.

Дальнейшие поиски в том же архиве привели к двум интересным находкам. К письму некой Елены, в котором явно шла речь о какой-то статье и к номеру глянцевого отечественного журнала "Советский экран".

Все три документа привожу без сокращений. Отмечу только, что как видно, в финальную публикацию из нескольких абзацев Высоцкого вошла только одна строка. Вы сами в этом убедитесь. Хотя статья написана явно в 1975 году, судя по всему, автор вернулась к идее её публикации в период до 11 августа 1977 года - премьера фильма "Сентиментальный роман" состоялась 1 декабря 1976 года.

Для удобства текст Владимира Высоцкого в обеих статьях выделен жирным шрифтом. Осталось найти журналистку, вдруг у нее сохранилась эта неизвестная запись интервью с Владимиром Высоцким?

Через несколько лет после смерти В.Высоцкого свои воспоминания о друге Иван Бортник назовёт "истратить себя до сердца".

1.

Елена АКИМОВА. первый вариант статьи об Иване Бортнике

Постоянная смена впечатлений - вот главное впечатление от работ Ивана Бортника в спектаклях Театра Драмы и Комедии на Таганке. На одном спектакле сочувствуешь, на другом смеёшься, на третьем удивляешься, и после первого знакомства уже не ждёшь повторений, махнёшь рукой на определения и не станешь выявлять пристрастия актёра к одному какому-нибудь жанру.

Публицистический образ Павла Власова в спектакле по роману Горького ’’Мать”; комический священник из спектакля "Десять дней, которые потрясли мир"; острый гротеск в спектакле "Товарищ, верь..»; лирический герой в "Деревянных конях»; романтический Шигаев в есенинском "Пугачёве"... И все они, даже если вся роль написана на одной страничке, требуют внимания наравне с главными героями. Всем известно, как важен эпизод в кино, и часто большие актёры отказываются от главных ролей, чтоб сыграть пусть немного, но ярко - в театре маленькая роль важна ничуть не меньше.

В спектакле по пьесе Б.Васильева "А зори здесь тихие..." Иван Бортник сыграл крошечную голь майора, который появляется на сцене всего дважды, произносит несколько фраз, и всё-таки не теряется на фоне прекрасных трагических образов главных героев. Он высовывается из какой-то щели на командном пункте, разговаривая по телефону со старшиной Васковым, слушает жалобы старшины, который не может справиться со своими зенитчиками, забывшими в тылу о дисциплине, и просит прислать ему непьющих. Мы понимаем с первого взгляда на усталое, измученное лицо, даже как будто закопчённое дымом войны, как давно он воюет, этот майор, какая огромная ответственность лежит на нём тяжким грузом, но все черты характера, спокон веку отличающие русского солдата, присущи ему. Жестокие бедствия не лишили его ни уверенности в себе, ни доверия к своим подчинённым, ни чувства юмора, на войне не менее важного, чем вовремя подвезённый ящик гранат. Усталая чумазая физиономия расплывается в усмешке в ответ на надоевшие жалобы старшины; он уже придумал, как выполнить просьбу Васкова, он пошлёт ему зенитчиц-девушек, несомненно равнодушных к спиртному и прочим прелестям тыла, и старшине небо покажется с овчинку. И радостно он кричит в трубку: ’’Ладно, будут тебе непьющие!..’’

В I967 году, когда Иван Бортник пришел в Театр на Таганке, сразу началась большая серьёзная работа, работа над ролью Павла Власова в композиции Ю.Любимова и Б.Глаголина по роману Горького "Мать". На первый взгляд нетрудная задача для современного актера, так ясно выписанный Горьким образ, ставший классическим. Образ человека, вырывающегося из трясины тяжкого безрадостного труда, от мрачного тупого существования пробуждающегося к высоким идеалам борьбы, к беззаветному служению своему классу. На протяжении спектакля образ этот претерпевает сложнейшую эволюцию, актёр должен показать не только переломные моменты в жизни человека, но и их подготовку в процессе мышления, их развитие и воплощение.

Режиссёр ставит задачу показать народ через человека, проследить общий процесс на примере данных героев. При глубоком подходе к материалу возникают всё более и более сложные проблемы: подняться до обобщения, но не прийти к схеме; создать публицистический, гражданственный образ, и не утратить индивидуальности, черт, характерных именно для этого рабочего парня. Тысячи рабочих во всех уголках России, у каждого из них своя судьба, нет среди них и двух одинаковых, каждый своей дорогой пришёл в революцию. И совсем недостаточно оттолкнуть стакан с водкой и появиться с песней в толпе на площади - нельзя поддаться кажущейся простоте.

Образное решение спектакля монументально: огромная фабричная стена высится на сцене, другая стена, стена серых солдатских шинелей, всё время в движении, марширует по команде офицера, разворачивается, то отступает, то наступает. Люди, зажатые между этими двумя стенами, движутся по кругу в бесконечной кадрили, среди них и Павел. Кружение это, навевая тоску, нагнетает напряжение, прерывается иногда несколькими фразами о мелких ежедневных событиях; но ведь должен же кто-то вырваться из круга, вырваться сам, и увлечь за собой других.

А пока Павел тяжело беспробудно пьян, бессмысленный взгляд , каменно-неподвижное лицо, заплетающиеся ноги - мрак и отупение, в человеке ни малейшей искры разума. И безропотно, привычно пытается привести его в чувство мать. Раздевает его, виснущего на её руках, как куклу, плещет водой, окатывает, обливает, и вот уже что-то мелькает в его глазах, он медленно приходит в себя. Бортник предельно реалистичен в этой сцене, и глядя на него, буквально испытываешь страдания.

Резко и лаконично решена режиссёром-постановщиком спектакля Ю.Любимовым сцена взрыва, перелома, столь важная для образа Павла, разряжающая напряжение, нагнетённое удручающим кружением кадрили. Вот Павел в пьяном гневе, мучительно похожий на отца, замахивается на мать, замирает с поднятым кулаком, и за эти мгновения перед ним проплывает погубленная жизнь отца, искалеченная жизнь матери, встаёт страшный призрак собственной будущей жизни, которая погибнет так же, погибнет непременно. Через несколько минут он появится на сцене с книжками в руках, но это не заново родившийся человек, это тот же рабочий парень, сам пришедший к осознанию необходимости новой жизни.

Рисунок роли строг, сдержан, это графический рисунок. Трагическая вначале фигура становится более просветлённой, в Павле появляется страстность, убеждённость, от сцены к сцене растёт внутреннее напряжение, достигающее кульминации к наиболее сложному моменту - большому монологу, принципиально важному для образа Павла. Рассказывая о работе над спектаклем, о работе Бортника над ролью, Ю.П.Любимов обращает особое внимание на этот монолог.

Павелпроизносит свою речь, стоя высоко над сценой, на узенькой площадке; обычно очень энергичный, пластичный актёр не пользуется здесь внешними средствами, почти не помогает себе жестом, он очень сдержан, но каждое слово, произносимое им с высоты, весомо и значительно.

Ю.П.Любимов: "Роман Горького, имевший такое огромное революционное значение, чрезвычайно труден для сцены, драматургический материал сложнейший, но поэтому и интересный. С главным для Павла, с монологом, справится далеко не каждый актёр, а Бортник справляется, он убедителен.

Врождённый артистизм, живость, музыкальность, дар импровизатора - все эти очень редкие счастливые качества отличают его и делают работу с ним интересной, но и нелёгкой - фантазирует он безудержно, и иногда в ущерб общему строю спектакля. Пожелать ему можно только большей дисциплинированности.

Прирождённый актёр, он может создать образ по канве, импровизируя текстом, с успехом мог бы работать в жанре комедии дель арте, быть актёром чисто импровизационного театра."

С Ю.П.Любимовым Иван Бортник встретился ещё будучи студентом театрального училища имени Щукина, в работе нал ролью Незнамова в отрывке из пьесы Островского ‘'Без вины виноватые”. И хотя и тогда уже "безудержно фантазирующего" актёра сдерживали строгие рамки классики, не всё шло гладко, были срывы и неудачи, ещё в студенческой работе проявились стороны его дарования, о которых говорит его режиссёр.

После студии - несколько лет работы в театре имени Гоголя, где молодой актёр сыграл Мишку в спектакле режиссёра Бортко "Красные дьяволята", роль романтическую и героическую; а в 1967 году - приглашение в Театр на Таганке, которому так близка и нужна универсальность, импровизационность, музыкальность, где не прекращаются постоянные поиски новых выразительных форм и средств, где неустанно работает режиссёр и с полным основанием требует такой же работы от своих актёров. Трудно, посмотрев спектакли Театра на Таганке, представить себе Ивана Бортника актёром другого театра, а говорит он о своём театре без показного энтузиазма, о том что хорошо, и о том, что плохо, с любовью и преданностью, о коллективе, о своих товарищах, об их общей работе.

"Народное представление в двух частях с пантомимой, цирком, буффонадой и стрельбой" по мотивам книги Джона Рида "Десять дней, которые потрясли мир" начинается ещё до третьего звонка, когда, ошеломляя впервые пришедших в Театр на Таганке зрителей, в одном конце фойе матросик с гармошкой, солдатик в обмотках, девушка в красной косынке, поют неизменное "Яблочко", в другом конце на импровизированных подмостках появляются, словно сошедшие с плакатов РОСТА, отрицательные типы, среди них - священник с картонным носом и мочальной бородой, олицетворяющий "религию - опиум для народа".

Один из самых сложных жанров - гротеск - ставит свои задачи. Гротескная сатира требует непременно острого рисунка, преувеличения, и преувеличение внешних смешных черт одного человека приводит к необходимому уничижению данного типа. Гротескный образ уродлив и безобразен, смех, уничтожающий смех - организующая форма гротеска. Толстый священник, в которого только что превратился за кулисами тоненький и стройный молодой человек, вызывает смех с первого своего появления. С каким наслаждением предаётся он смертному греху чревоугодия, опрокидывая стаканчик за стаканчиком, закусывая несуществующей закуской с невидимой тарелочки, как изрекает немыслимым басом глубокомысленные фразы о спасении России, в сущности интересующей его гораздо меньше чем стаканчик, который он не выпускает из рук, как затягивает громовым голосом не совсем подходящее к моменту: "Многая лета..." Это враг надвигающихся великих событий, но враг смешной, осмеянный и поэтому уже не опасный.

Бортник совершенно неузнаваем в этой роли, неузнаваем не только из-за бороды и картонного носа, но благодаря пущенным в ход новым выразительным средствам. Итак, форма и содержание едины, актёр не просто "прицеплен" к носу и бороде, он, реальный человек, неотделим от нереальных деталей, живёт в искусственной атмосфере буффонного представления. Вот этот сложнейший жанр и есть самый привлекательный для Ивана Бортника. Возможно, именно в гротеске может наиболее полно проявиться его своеобразие. Гротеск объединяет, казалось бы, несовместимое: преувеличение и уничижение, обобщение и характерность, реальность и фантастику, а грань, отделяющая искусство от искусственности слишком тонка; гротеск даёт возможность использовать все средства, но требует строгого контроля; и всё-таки, ещё и ещё раз: привлекательна именно вся эта сложность.

Но нет, мы не остановимся на этом жанре, не скажем о Бортнике "гротесковый актёр", потому что следующим посмотрим спектакль по пьесе Ф.Абрамова "Деревянные кони".

Создавая спектакль-размышление о сложных человеческих судьбах, о труде и плодах труда, режиссёр-постановщик спектакля Ю.П.Любимов стремится к максимальному правдоподобию. Этнографическая подлинность обстановки, точно найденные бытовые детали помогают создать художественный образ спектакля.

Павел Амосов, муж героини пьесы, Пелагеи, намного старше актёра, - это не исключение, не единственный случай для театра, а точное включение Бортника в возраст достигается опять же не внешним правдоподобием, а каким-то чудесным преображением.

Он очень болен, Павел Амосов, он почти всё время лежит на кровати в центре сцены, лежит в пиджаке и валенках, безнадежно усталая поза, согнута осторожная фигура. Человек выключен из жизни, сломлен недугом, глубоко страдает от сознания своей ненужности. Он лишён возможности работать, и душа его, душа русского крестьянина, с молоком матери впитавшего глубочайшее уважение к труду, не может вынести страшной несправедливости болезни.

Он поднимается с кровати лишь когда жена, собираясь в гости к нужному ей человеку, вовлекает его в круговорот сборов, как бы переливает в него свои силы. Он только что отказался прийти к своей единственной сестре в день её рождения, сестра у него разведённая, стало быть, непутёвая, поэтому Пелагея почти приказывает отказаться и отказывается сама, а он права не имеет спорить с Пелагеей, ведь он виноват перед ней и перед всеми людьми, ненужный человек - он не может работать. Но вот силой Пелагеи Павел сдёрнут с кровати, приодет. Смешная и трагическая фигура - сдвинута фетровая шляпа, помятый великоватый пиджак, пёстрый галстук - рядом с такой же смешной и трагической Пелагеей. Здесь многое решает пластика, выверен каждый жест, нельзя утрировать. Мешковатая фигура, скорченная от какой-то грызущей боли внутри - Бортник не подчёркивает физических страданий героя, недуг существует как бы вне его, и он прислушивается к нему с горечью и удивлением. Страшно и трагично сыграна сцена тяжёлой болезни - несколько жестов, мучительно хриплое дыхание, взмах руки. Приходит смерть - избавление от страданий. Но он появится на сцене ещё раз, появится таким, каким он был в далёкие годы, полным сил, каким остался в памяти Пелагеи, пройдёт, держа в руках золотистую берестяную чашку, наполненную водой, вода эта льётся светлой прозрачной струйкой, и образ Павла становится светлым и прозрачным, и лирическим светом сменяется трагизм последних сцен.

Роль Павла стала большой удачей Ивана Бортника. Не просто молодому, интеллигентному, сугубо городскому человеку сыграть немолодого больного крестьянина, да и роль внешне невыигрышная, да ещё рядом с главной героиней Пелагеей - великолепной Зинаидой Славиной. Каждый следующий спектакль чуть-чуть другой, чем был в прошлый раз, но каждый раз, глядя из зрительного зала на Павла Амосова, чувствуешь его боль почти физически. А от взаимного доверия режиссёра и актёра выигрывает театр.

И снова резкий переход - от глубоко индивидуального, характерного образа Павла Амосова, к романтическому Шигаеву в драматической поэме Есенина "Пугачёв”, поставленной Ю.Любимовым. Показать своего героя в едином ансамбле с другими - вот главная задача Бортника в роли Шигаева.

Их больше десяти, сподвижников Пугачёва, у них нет биографий, они говорят одним языком, языком есенинского стиха, они одинаково одеты, на сцене они всегда вместе - единый образ взбунтовавшегося народа. Есенинский стих и пластика - лишь эти выразительные средства оставлены актёру в спектакле, и, пользуясь ими, он создаёт этот героико-романтический образ.

Бортник очень пластичен, и почти скульптурные позы, возникая одна за другой, помогают создать индивидуальный образ в общем строе ансамбля, рассказать без слов, кто он, его герой - бунтарь, без роду, без племени, спина напряжена, как будто он идёт за плугом; вздымаются руки, скованные цепью, словно держат молот над наковальней. И кажется, что говорить иначе как стихом, веским, образным, он не может.

О своём партнёре и товарище говорит Владимир Высоцкий, играющий в "Пугачёве" Xлопушу:

«Я впервые встретил Ивана Бортника давно, в павильонах киностудии, сразу он мне запомнился - очень нервный, интеллигентный, тогда ещё почти мальчик с огромными глазами. Вскоре он пришёл к нам в театр и сразу вошёл в коллектив "Пугачёва". Работа сложная, но работать он способен бесконечно, это тоже дар - всё время пребывать в творческом состоянии. Есенинский стих для всех один, мы все в этом спектакле читаем стихи в одной, близкой манере, и ведь это манера именно Бортника, а читать нужно именно так, это простой и единственно возможный вариант прочтения "Пугачёва”. Стихом на сцене Иван владеет в совершенстве, русскую поэзию он знает прекрасно, мы обращаемся к нему за консультациями. Вообще начитанный человек, с большим запасом наблюдений, я думаю, что он с успехом мог бы писать хорошую прозу. Моментально может придумать импровизационный текст для персонажа, в импровизации он способен на невероятную отдачу, истратить себя до сердца. А в "Деревянных конях" он ведь смог выразить национальный русский характер, и после премьеры как все им заинтересовались, расспрашивали о нём. Бортник - актёр "от бога", талант прирождённый и многогранный, лирика, комедия, острый характер - всё это ему доступно. Я думаю, что его ждёт большое будущее, он ещё не сыграл своей главной роли, но сыграет непременно."

На сцене Театра на Таганке идёт поэтическое представление "Товарищ, верь..." Скользит между блестящими мундирами серая зловещая фигурка, словно паук плетёт невидимую нить, под немыслимым углом изгибается туловище, вытягивается ухо - Иван Бортник играет провокатора Бошняка. Снова острый гротеск, но не смешной, а страшный. А вот ещё серая фигурка - секретарь Булгарина - он очень похож на того мелькающего провокатора, естественно, это люди одной породы, но нет, повторений не бывает, исполнительный чиновник-секретарь так же не похож на ту мрачную фигуру, как вообще один человек не похож на другого.

В следующий вечер на сцене в кресле самолёта будет покачиваться уставший навсегда от войны лейтенант Гончаров, в спектакле "Пристегните ремни", забасит и выпьет рюмочку толстый священник в лиловой рясе, польётся Есенинский стих, прозвучит весомая и страстная речь Павла Власова. Честно и радостно играть свои роли - в этом жизнь для актёра.

А в будущем спектакле по произведениям Гоголя, который готовит Ю.П.Любимов, актёрам предоставлено огромное поле деятельности. Иван Бортник работает сразу над несколькими образами: Ноздрёв, Акакий Акакиевич из "Шинели”, Поприщин из "Записок сумасшедшего" - каждая такая роль это счастье для актёра, а уж сыграть их всех вместе - об этом можно только мечтать.

Может быть, это и станет главной работой Ивана Бортника, а может быть, он появится в будущем в высокой трагедии, создаст гражданственный образ, обратится к лирике или комедии, - слово своё он скажет, и будет ему сопутствовать успех, удивление и внимание зрительного зала.

2.

Ваня!

Со мной интригует "Советский экран", или я с "Экраном" - как тебе больше нравится. Там сложная история - ты произвел впечатление на тамошнюю высокопоставленную барышню, барышня произвела впечатление на меня, я произвела впечатление на редактора…

Статья про тебя им понравилась, но печатать ее они не могут, им нужно писать всё заново. (Не могут просто по размерам, самое большее у них - восемь страничек).

Я знаю, ты не любишь говорить про кино, но это кое-что, лучше чем ничего.

Я знаю, что журнал паршивый, но его читает Народ.

Я постараюсь сказать как можно больше про театр, и обещаю больше к тебе не приставать.

Мне нужно название и содержание любимого фильма покойного московского патриарха ("Исповедь"? "Проповедь"? "Заповедь"? "Отповедь"?) <фильм Одесской киностудии 1962 года назывался "Исповедь", патриарх Алексий I ск. в 1970 году - СЖ> и название фильма, в котором ты очень здорово лупишь камнем по змее. Он произвел на меня большое впечатление. Кадр - заглядение, почти аллегория.

Хочешь, я напишу про тебя, что ты - самый лучший в мире выразитель русского национального характера? Что на печи лежишь в "Деревянных конях", что жён чужих уводишь в "Сентиментальном романе", что уничтожаешь ядовитых гадов? Все - русский характер, куда ни кинь.

Хорошо бы поскорее, позвони мне, пожалуйста. В противном случае я напишу про тебя в «Континент». Жду.

Как грустно, что у тебя нет телефона!

Лена

<номер телефона>

11 августа <1977 года>

3.

И вот наконец, финальный вариант статьи из "Советского экрана" № 4 (528) - 1978 г. Сдано в набор 2/I-78 Подписано к печати 19/I-78

Елена АКИМОВА. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ИВАН БОРТНИК

Московским театралам представлять Ивана Бортника нет надобности. Почти каждый вечер он выходит на сцену Театра драмы и комедии на Таганке. Сегодня это страстный, убежденный революционер Павел Власов, герой спектакля по роману Горького «Мать», завтра крестьянин Павел Амосов из «Деревянных коней» Ф. Абрамова, сломленный тяжелой болезнью и глубоко страдающий от собственного вынужденного бессилия. Сегодня он шекспировский Лаэрт, завтра — романтический сподвижник Пугачева, а в следующий вечер превратится в смешного, толстого священника с мочальной бородой или серенькой зловещей тенью проскользнет в образе провокатора Бошняка в поэтическом представлении «Товарищ, верь…». На одном спектакле его герою сочувствуешь, на другом смеешься, на третьем удивляешься. А самое главное — уже после первого знакомства от актера как-то не ждешь повторений. Махнешь рукой на определения и не станешь задумываться о строгих рамках жанра; здесь есть все: и лирика, и трагедия, и комедия, и гротеск.

А что же в кино?

В фильме Ильи Авербаха «Чужие письма» у Ивана Бортника роль совсем маленькая, она явно проигрывает рядом с образами главных героев, выписанных тщательно и интересно. И все же присмотримся повнимательнее. С актером происходит в этой картине любопытная метаморфоза. Он и на актера-то нисколько здесь не похож: очень озабоченный, немного нескладный рабочий парень, привыкший вечно хлопотать — все время на бегу. Парень прямо из жизни. Как совсем недавно говорили, «типаж». Он словно ненадолго отпросился с завода, прибежал на съемочную площадку сыграть самого себя и сейчас снова убежит, чтоб встать к станку. В фильме об этом герое прямо не рассказывается, но жизнь его легко угадать. Это на нем, после того как с матерью случилась беда, лежали все заботы о сестре. Он рано пошел работать, чтобы девочка могла учиться и жить не хуже своих подружек. И вот теперь эта ее душевная черствость, эта жестокость по отношению к матери, к его невесте, к нему самому. Как сильно он огорчен, как растерян и как деликатен! Деликатность эта у него в крови, никто не учил его специально этике и морали.

В процессе работы над фильмом образ, занимавший важное место в сценарии, стал проходным, все внимание было отдано главным героям. И все же это сопоставление брата и сестры, выросших вместе, но ставших такими разными, добавляет нечто важное к авторским размышлениям об интеллигентности подлинной и мнимой. Немногие эпизоды, в которых герой Бортника появляется на экране, сделаны серьезно и достойно — убедительно.

Органичность, убедительность, точность — одна из главных особенностей Бортника-киноартиста. Он убедителен не только тогда, когда играет сверстников, как бы варианты собственной судьбы, но и в образах людей, очень далеких от нас. Взять хотя бы буфетчика из фильма «Сентиментальный роман» — персонаж эпизодический, но запоминающийся: личность страшная, зловещая. Кажется, что он так и живет в темном и сыром подвале, только иногда выползая погреться на солнышке, в ожидании благоприятного момента, когда можно будет стремительно броситься на добычу, схватить ее и снова скрыться в тень.

— Работать он может бесконечно, и это тоже счастливый дар — все время пребывать в творческом состоянии, — так говорит о Бортнике его товарищ и партнер по театру Владимир Высоцкий. — Он способен на невероятную отдачу, истратить себя до сердца…

Наверно, именно эта одержимость работой связывает актера с таким режиссером, как Илья Авербах. В фильме Авербаха «Объяснение в любви», который скоро выйдет на экраны, Бортник сыграл роль немолодого солдата. Умудренный своей трудной жизнью, он пытается научить и наставить героя фильма, человека неустоявшегося, неуверенного в себе. На помощь снова приходит театральный опыт. Актер — молодой, интеллигентный, сугубо городской человек — уже переиграл в театре людей всех возрастов и социальных сло-4в. На экране он впервые появился лет пятнадцать назад, еще студентом — сыграл мальчика-художника в фильме «Исповедь». Представляя Бортника-киноартиста сейчас, можно перечислить добрый десяток фильмов. И все же в кино он, пожалуй, по-настоящему не открыт. Работал серьезно, интересно, глубоко. В полную же силу не работал. Здесь у него еще нет «самой любимой роли». Расспрашивая его, в ответ услышишь только: «Это я сделал не так…», «Это сделал плохо…». И так же твердо: «В кино нельзя работать много и без раэбора. Надо быть требовательным, надо работать хорошо…»

В театре его ценят. И, может быть, кинематографу еще предстоит заметить в нем качества, уже открытые сценой, но не экраном.

— Дар импровизатора,— говорит Юрий Любимов,— счастливый и редкий дар. Фантазирует Бортник безудержно…

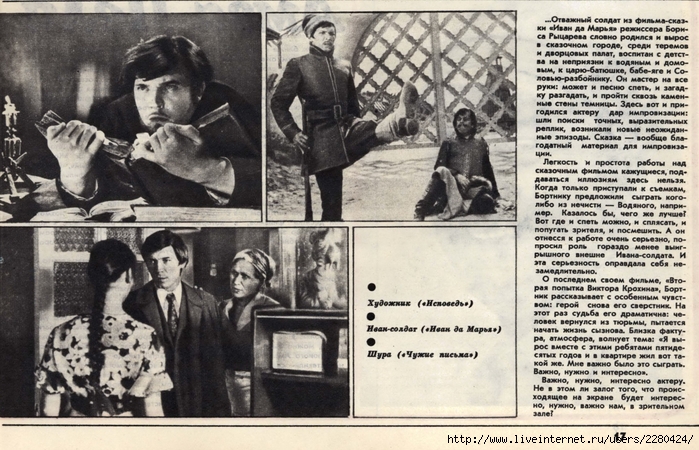

…Отважный солдат из фильма-сказки «Иван да Марья» режиссера Бориса Рыцарева словно родился и вырос в сказочном городе, среди теремов и дворцовых палат, воспитан с детства на неприязни к водяным и домовым, к царю-батюшке, бабе-яге и Соловью-разбойнику. Он мастер на все руки: может и песню спеть, и загадку разгадать, и пройти сквозь каменные стены темницы. Здесь вот и пригодился актеру дар импровизации: шли поиски точных, выразительных реплик, возникали новые неожиданные эпизоды. Сказка — вообще благодатный материал для импровизации.

Легкость и простота работы над сказочным фильмом кажущиеся, поддаваться иллюзиям здесь нельзя. Когда только приступали к съемкам, Бортнику предложили сыграть кого-либо из нечисти — Водяного, например. Казалось бы, чего же лучше? Вот где и спеть можно, и сплясать, и попугать зрителя, и посмешить. А он отнесся к работе очень серьезно, попросил роль гораздо менее выигрышного внешне Ивана-солдата. И эта серьезность оправдала себя незамедлительно.

О последнем своем фильме, «Вторая попытка Виктора Крохина», Бортник рассказывает с особенным чувством: герой снова его сверстник. На этот раз судьба его драматична: человек вернулся из тюрьмы, пытается начать жизнь сызнова. Близка фактура, атмосфера, волнует тема: «Я вырос вместе с этими ребятами пятидесятых годов и в квартире жил вот такой же. Мне важно было это сыграть. Важно, нужно и интересно».

Важно, нужно, интересно актеру. Не в этом ли залог того, что происходящее на экране будет интересно, нужно, важно нам, в зрительном зале?

предыдущий материал об архиве Ивана Бортника см. https://www.liveinternet.ru/users/2280424/post463516449/

Моя искренняя благодарность семье И.Бортника Татьяне Николаевне Борзых и Федору Ивановичу Бортнику, создателям выставки "Ах милый Ваня, я гуляю по Парижу..." в московском Есенин-центре Владу Маленко, Николаю Шкаруба и Роману Сорокину, а так же Наталье Масловой, Леониду Штерну и Дмитрию Опарину.