[494x700]

[494x700]

Безусловно, поклонники Владимира Высоцкого и постоянные давние зрители театра на Таганке знают «Зонг о десяти ворчунах» из спектакля "Павшие и живые".

С авторством музыки, в принципе всё понятно, неоднократно на шефских концертах театра объявлялось, что ее написал Владимир Высоцкий. А вот с текстом закавыка. Один раз Высоцкий сказал, что это — "песня немецких антифашистов на слова Брехта", в других фонограммах (а их известно около десяти) Брехт не упоминается. Никаких источников, подтверждающих или опровергающих авторство текста, до сей поры не находилось.

Лет десять назад я прочел в одной интернет-заметке, что перевод песни принадлежит участникам знаменитой пары переводчиков - Самуилу Борисовичу Болотину и Татьяне Сергеевне Сикорской. Информация была ценна тем, что заметку, насколько я помню, написал сын Сикорской Вадим. Я пытался с ним связаться, но ответа не получил. Сегодня я узнал, что он умер в 2012 году. В интернет-источниках эта песня с указанием переводчиков не указана.

Я попросил моего товарища Вадима Дузь-Крятченко поискать в библиотеке сборник произведений Болотина и Сикорской, желательно до 1965 года, до премьеры спектакля «Павшие и живые». К сожалению, жизнь Вадима оборвалась и вопрос остался открытым.

UPD 25-11-2023. Мой коллега, Антон Володин сразу же предположил, что в основном тексте речь идет о книге "Миф двадца́того ве́ка" (нем. Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts) — Альфреда Розенберга, считающейся второй по значимости у немецких фашистов.

Я помнил, что светлой памяти Марлена Зимна почему-то считала автором перевода Высоцкого, ошибочность ее мнения я отмечал в свое время. В поисках первоисточника она нашла много иностранных вариантов, оригинальный текст и, вероятно, оригинальный перевод, но авторов не знала. И в ее исследованиях книга "Миф" тоже упоминается.

Ссылка на работу Марлены тут:

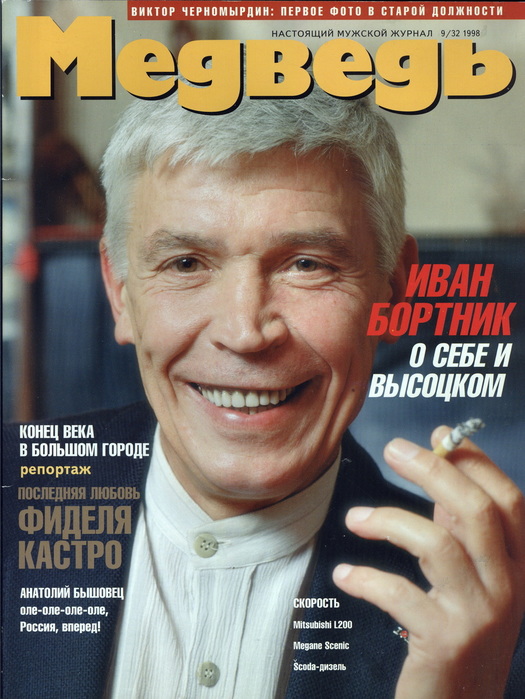

продолжаем находить и обнародовать как опубликованные, так и никому не известные ранее материалы из архива Ивана Сергеевича Бортника. Сегодня - интервью в журнале "Медведь". Это издание нынче не выходит. Данных о выходе в печать нет.

Медведь 9/32 <сентябрь>1998

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ, ФОТО ХАЙДИ ХОЛЛИНДЖЕР И ИЗ АРХИВА ИВАНА БОРТНИКА

Непутевый Ваня

Бортника все помнят Промокашкой из «Места встречи изменить нельзя». Но еще были Моцарт и Коробочка, Сатин и Лаэрт. Была большая дружба и жизнь навзрыд. А вот от Гамлета он отказался. Потому что предложили ему заменить в этой роли своего лучшего друга. Владимира Семеновича Высоцкого.

— Иван Сергеевич, вы из театральной семьи?

— Да нет. Родители мои, уже покойные, царство им небесное. Отец родился еще до революции, в 1895 году. Царя видел. Он учился в реальном училище, затем в Петербурге, в технологическом, потом в Брюсовском институте. Он работал заместителем главного редактора в Гослитиздате. А мама — филолог, закончила университет, работала в институте мировой литературы имени Горького.

— Сами в Москве родились?

— Да, на Красносельской, около трех вокзалов. Детство и отрочество — 50-е годы. Блатные. Близость трех вокзалов. Районы — Сокольники, Маленковка, Бабаевка... И стреляли там, и воровали. Но я не стал блатным, слава богу, это мимо прошло, хотя я за всем этим наблюдал и даже дружил с людьми из того мира. А многие ведь в тюрьмы уходили. Помню, сосед — Володя-мужик. У него было длинное черное пальто и всегда пистолет в кармане. Он приходил на волю на два-три дня, потом его милиция снова забирала.

— Как получилось, что вы актером стали?

— Ходил в городской дом пионеров. Потом решил поступить в ГИТИС и с первого раза поступил. Но, пообтершись среди абитуриентов, выяснил, что Щукинское училище считается лучшей школой. И там вдруг объявили дополнительный набор. И я пошел туда. Дошел до третьего тура, мне говорят: «Неси документы». И я забрал их из ГИТИСа, а ведь уже был там студентом. Очень рисковал. Тем не менее все сложилось удачно. Курс был неплохой. Максакова, Саша Збруев, Зяма Высоковский, Саша Белявский. Это был первый и последний курс Этуша. В 1957 году он набрал курс, довел его до конца. Сейчас он ректор этого училища.

— Куда пошли после Щукинского?

— Меня приглашали сразу в несколько театров. Но я пошел в театр Гоголя, потому что там был мой товарищ по институту. Страшновато было одному идти в театр. Вот и пошел, так сказать, за компанию. Поработал там, переиграл всех этих дегенератов, сельских и

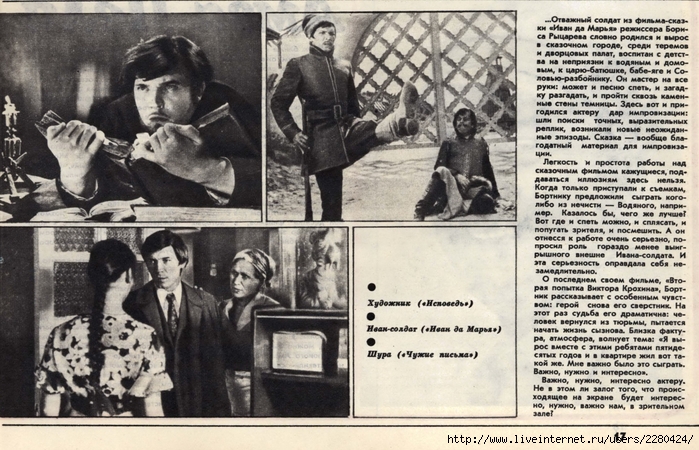

В неподписанном к печати и, разумеется, не вычитанном мною семитомнике Владимира Высоцкого (Высоцкий В. С. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4. Бишкек: VENDA publ. Co; Friedrichs- dorf: Velton: BBE, 1994) в разделе Dubia (авторство сомнительно - СЖ) приводится текст "СТИХИ ПОЭТА ПЕТИ О БАШНЕ ИЗ КИНОФИЛЬМА "ИВАН ДА МАРЬЯ". Публикация сопровождается примечанием: "Текст печатается по фонограмме из фильма "Иван да Марья". Отнесен в настоящий раздел согласно свидетельству В.Сергачева, исполняющего в фильме роль поэта. Автор сценария А.Хмелик не может подтведить авторство В.В. этого текста, склоняясь к тому, что написал его сам. Тем не менее, в перечне-плане произведений к фильму, сделанном рукой В.В. из архива А.Репникова указан номер "Башня". Поясню, оба свидетельства - тогда, в начале девяностых, - я получил от вышеперечисленных корреспондентов по телефону. Виктор Николаевич Сергачев не знал, кто автор текста, но допустил, что это мог быть Высоцкий. Александр Григорьевич Хмелик настаивал на собственном авторстве. Почему же мне тогда не показались достоверными его свидетельства? Потому что в монтажных листах к фильму автором текста финальных "Частушек" указан только А.Хмелик. Однако из 40 строчек, вошедших в фильм, только 8 принадлежат его перу, либо вообще - народное творчество. Остальное написал В.Высоцкий. О причине такой то ли ошибки, то ли путаницы поговорим позже отдельно, но факт есть факт.

Правда, когда пятитомник подписывался в печать (Высоцкий В. С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. Тула: Тулица, 1996.), мне не показалось правильным включать этот текст даже в раздел Dubia. Тем не менее, до сей поры этот вопрос оставался открытым. И вот недавно мне посчастливилось изучить литературный сценарий к фильму, а так же два варианта режиссерских разработок. Текст поэта Пети есть во всех вариантах. Отмечу, что, судя по всему, именно первый вариант режиссерской разработки был передан киностудией имени Горького Высоцкому для работы осенью 1973 года - в нем указаны музыкальные и другие номера, тексты для которых должен "написать поэт".

В феврале мой хороший товарищ, прекрасный поэт Игорь Иртеньев попросил прислать ему полный текст песни Владимира Высоцкого "Солдаты группы «Центр»" из спектакля театра на Таганке "Павшие и живые". Я прислал. "Да нет же, - ответил Игорь, - там еще были строфы". "Были еще несколько строк в финале, - отвечаю, - которые редко исполнялись:

А если не умеем — <или: И всё-то мы умеем, или: И всё мы понимаем, - СЖ>

Нам трусость не с руки, <или: Нам трусить не с руки, - СЖ>

И только не тускнеют

Солдатские штыки.

"Нет, не они".

"Тогда какие?".

"Пели мы сами в семидесятые, в исполнении Высоцкого не слышал. Шли эти строфы в финале, после основного текста:

Исследователям известно несколько народных "дополнений" к песням Высоцкого, например, пространное продолжение песни "Несостоявшаяся свадьба" ("Нам вчера прислали из рук вон плохую весть..."), финальная строфа про Фантомаса к "Сказке про Чуду-Юду". Так что вполне может быть, вышеприведенные строфы из того же ряда. Но напомню несколько фактов. Очень долгое время в народе бытовали две строфы из песни "Вершина", неизвестные в исполнении автора: "Ты помнишь предвоенный год? - Вершину штурмовал не взвод, В пятерке с тобой немецкий шёл скалолаз..." и так далее. Так вот автограф черновика с этим текстом стал известен только после смерти автора. Другими словами, авторство подтвердилось. Что же касается "Песни немецких солдат" - "Солдаты группы «Центр»", то известен только беловик песни, датированный 27 апреля 1965 года (вероятно, время сдачи театру на Таганке) и несколько авторизованных машинописей, сделанных позже. Черновика пока никто не видел. Строк этих в авторском исполнении тоже никто пока не слышал. Однако, такую возможность исключать нельзя.

на фото - Владимир Высоцкий в спектакле "Павшие и живые". автор фото А.Укладников (из коллекции О.Васина)

[561x700]

[561x700]

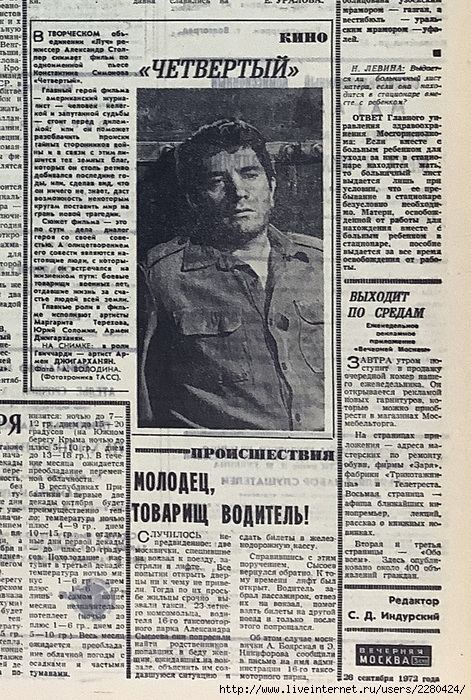

ИЗ КНИГИ "Высоцкий-72", глава №... "Четвёртый" (3часть):

"<...> У меня оказалась куча дел, съемок, спектаклей <...> я усталый и больной, а у Севки1 ночевать не хотел. Во-первых, он спит на этом скрипучем диванчике2, а во-вторых, я хочу домой. Здесь светло, тепло3 <...>. У меня осталось 2 дня съёмок4. В субботу я кончаю "Четвёртый". Останется дня 2 озвучания. У нас работает Люция Людвиговна5. Я думаю, - она меня немного помучает. Но это неважно. А вот.... Вчера в "Вечерней Москве" было про фильм и ни одного слова про меня, как будто меня там нет, и написано, что главные роли играют Джигарханян, Терехова, Соломин, и - портрет Джигарханяна. Я не расстроился, я привык, а Столпер очень обиделся и хотел позвонить в редакцию. Но… уже поздно.

Был я на "Мелодии". Там опять какая-то странная сила что-то пытается остановить и плёнка и тексты по третьему кругу пошли в Министерство к тому человеку, который уже дважды остановил пластинку6. А пластинка на заводе, и что будет - никому неизвестно. А пока они готовят вторую маленькую7. Туда войдёт "Марш шахтёров", "Аисты"8, "Высота"9 и, наверное, "Гимнастика". Но… пока не вышла эта, про вторую думать рано. Впрочем, я начну готовить. И, вероятно, мне придется снова ходить к начальству, напоминать. А может быть я никуда и не буду ходить. Я еще не решил. Кроме того, мне хочется писать, а времени нет. Но… с этим разберемся <...>

Вот я сейчас пишу, а у нас дом10 щелкает, может быть развалится. А петушок попал в …." -

писал Владимир Высоцкий 27 сентября 1972 года. Есть, отчего расстраиваться! Фильм по сценарию Константина Симонова, режиссер - уважаемый человек, корифей советского киноискусства, снявший «Парень из нашего города» (1942), «Повесть о настоящем человеке» (1948), «Живые и мертвые» (1963), и вдруг такое пренебрежение, а точнее – игнорирование, умалчивание фактов! Я писал уже о том, что в первом полугодии 72-го Высоцкого вышвырнули сразу из нескольких кинопроектов – и как актёра, и как автора песен! Но… как писал Высоцкий в письме другому режиссёру, Геннадию Полоке «Комитето сильнее нас».

Факсимиле и текст статьи прикладываю. Я уверен, что в ней были и строчки о Владимире Высоцком, но как обычно, редакторская рука их вычеркнула. Акцентирую внимание на этом факте, потому что исследователи обычно такие статьи - о проектах, где актёр и поэт участвовал, но не упоминается - не фиксируют. подумаешь! Ну да, Высоцкий «привык» и мы за много лет привыкли, добавлю и уже снова начали привыкать. Главная роль - и ап! – персонаж описан, а исполнитель вообще не упомянут.

КИНО. «ЧЕТВЁРТЫЙ»

В ТВОРЧЕСКОМ объединении «Луч»11 режиссер Александр Столпер снимает фильм по одноименной пьесе Константина Симонова «Четвертый».

Главный герой фильма — американский журналист — человек - нелёгкой и

Из будущей книги "Высоцкий-71", глава №... "Пятидесятилетие театра имени Евгения Вахтангова":

В начале ноября 1971 года театр имени Евгения Вахтангова начал подготовку к торжественному концерту в честь своего 50-летия. Не остались в стороне и дружественные театральные коллективы.

«Вчера Высоцкий сообщил распоряжение шефа, чтобы мы подготовили приветствие к 50-летию вахтанговского театра из пролога “Доброго”. Всё это по телевидению будет транслироваться и на всю страну. Ответственность какая! На это надо потратить дни и здоровье» - писал Валерий Золотухин в своем дневнике 2-го числа. Будем считать, что он не ошибся и распоряжение главного режиссера было отдано именно 1-го – в этот день Владимир Семенович присутствовал на утренней репетиции «Гамлета», премьера которого вот-вот, а вечером - участвовал в двух спектаклях.

А уже 6-го ноября, в субботу, судя по документам театра на Таганке, в 15.00 в кабинете у Любимова состоялась репетиция приветствия.

Во вторник, 9-го числа, к 14.30 актёры театра на Таганке вместе с Высоцким, разумеется, прибыли в театр им. Е.Вахтангова на репетицию. И вот что доносит до нас таганский летописец Золотухин в своих дневниках: «Были в вахтанговском на репетиции – великий полив и хренотень. Пьяный Ульянов в общем ряду… Нам запретили приветствие, а мы готовились, репетировали… Опала Таганки продолжается».

13-го, судя по телепрограмме в газете «Известия», (по другим данным, 17-го) концерт-празднование состоялся, понятно, что без Таганки. И снова цитата из того же дневника, уже за 14-е: «Нам запретили приветствовать вахтанговцев. Наше приветствие не состоялось. Говорят, запретил Кузнецов, министр культуры РСФСР. А Симонов согласился. Не укладывается. Единственно, чем может гордиться вахтанговский театр, что он фактически родил Таганку, ведь оттуда “Добрый”, оттуда Любимов. 90% Таганки — щукинцы. Позор на всю Европу». Для несведущих - Симонов Евгений Рубенович был в то время главным режиссером театра им. Вахтангова, а «щукинцы» - выпускники театрального училища имени Щукина при этом театре.

В архиве Высоцкого сохранились наброски приветствия, ныне они - в его фонде в в РГАЛИ, по ним и приводится реконструкция текста. Других источников на данный момент не обнаружено, но они должны быть. Судя по этому автографу, особенно по его окончанию, видно, что многочисленные варианты куплетов, скорее всего, писались и тут же согласовывались с заказчиком-главрежем. Из любопытного – присутствующий в зачеркнутой строке черновика "Народный и лауреат Миша Ульянов" и упомянутый автором спектакль по пьесе Славина. Добавлю, что сам Высоцкий, скорее всего, не сильно переживал по поводу неудавшегося чествования, так как был сильно занят финальными репетициями и прогонами спектакля «Гамлет», да и капустник, в общем, как автор говорил, был «текстом на один день».

"Известия", 1 декабря 1971 года

Текст капустника – на музыку Б.Хмельницкого и А.Васильева – переделка зонга "Бараний марш" из спектакля «Добрый человек из Сезуана»:

Немного о своем

Писал уже ранее и даже приводил факсимиле журнала с первой публикацией, где упомянута моя фамилия. Повторюсь, что в то время – в 1985-86 годах идея и задача была опубликовать как можно больше стихов и песен Высоцкого в периодике, чтобы при подаче книги у цензоров не возникало вопросов – всё ведь уже опубликовано. И в этот раз в «Театральную жизнь» готовился стандартный набор песен, «стандартный», потому что не о театре. Тогда я предложил Наталье Анатольевне – давайте дадим подборку о театре на Таганке, Любимова лишили гражданства и потом, может быть, вовсе эти тексты никогда не опубликуют. Что-то, по-моему, не прошло, но все-таки подборка наша удалась. Журнал я получил, уже будучи в новороссийской учебке и увидел впервые свою фамилию под публикацией.

Ссылка: https://www.liveinternet.ru/users/2280424/post65946504

Среди исследователей творчества Владимира Семеновича расхождений по этому вопросу нет.. Сам автор уверенно называл первой своей песней "Татуировку", написанную летом (или чуть раньше) 1961 года. Второй - "Красное, зеленое". Таким образом, то, что было написано ранее, автор сознательно выставил за пределы, что называется. "основного корпуса" своих произведений.

Было два исключения - "Четыре" или "49 дней" <точное название "Пособие для начинающих и законченных халтурщиков. ЧЕТЫРЕ. (в сорока девяти днях) Поэма-песня. Сокращенное издание. ", в беловике 17 строф - СЖ>, появившееся/аяся весной 1960 года и песня о враче-полярнике "Пока вы здесь в ванночке с кафелем...", написанная через год - в мае 1961-го. Вторую автор исполнял довольно часто, а первую - обрывками, как сказала мне Л.Абрамова, "Володя не очень серьезно к ней относился, <...> какие-то там ему находки нравились, <...> ее наизусть всю не знал: он говорил - сорок девять куплетов, а как попросишь вспомнить – ну от силы 3-4 вспомнит, и, главным образом, вот про каблук Зиганшина".

Сокурсники Высоцкого по школе-студии МХАТ вспоминали, что во время обучения он почти ничего не пел, а славился смешными байками-рассказами. Преподаватель той же кузницы театральных кадров, Андрей Донатович Синявский коллекционировал народный фольклор, а точнее, блатные песни, и Высоцкий, как и все студенты, пополнял его коллекцию. Песни же самого Высоцкого в этом массиве появились у Синявского не ранее 1963 года, то есть после окончания Владимиром Семеновичем ВУЗа.

В пятитомнике 1993 года <Высоцкий В. С. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. Тула: Тулица, 1993.> мне довелось впервые опубликовать первый (на тот момент) текст Высоцкого - "Клятва Сталину" или "Моя клятва" <машинопись правлена как автором, так и Ниной Максимовной, поэтому публикатор приводит правленное и зачеркнутое название - СЖ>. С тех пор его почему-то упорно называют первым произведением Высоцкого. Хотя известно, что на самом деле первыми были стихи про салют, до недавнего времени, к сожалению, неизвестные. Их часто упоминала мама поэта, Нина Максимовна, Говорил о них и сам Высоцкий: "Я ведь раньше тоже писал. Я давно очень пишу, с восьми лет, там, всякие вирши. Вот. Детские стихи. Про салют писал". (из выступления в Киеве, в институте физики АН УССР, 24.09.71)

И вот недавно, в полном варианте интервью Владимира Высоцкого немцам - точнее, в беседе с Оксаной Булгаковой и Дитмаром Хохмутом обнаруживается недостающее звено:

Д<итмар> X<охмут>: — А начал ты писать в двадцать четыре?

<Владимир Высоцкий> — Не-е-ет, я писал всегда, я пацаном писал. У меня первые стихи, когда мне было восемь лет:

Огни, огни, огни, а над Кремлём...

Нет!

Салют, салют, а над Кремлём

огни летят струёй,

и сверху вниз они скользят

сверкающей волной.

Видишь, какое содержательное стихотворение! «Сверкающей волной».

Да, нет, я писал всегда, — в школе, в училище. У меня такие целые большие тетради есть всяких экзерсисов.

Цитата из публикации К.Андреева "Владимир Высоцкий...Я МЕЧТАЮ О КЛАНЕ! Интервью для еженедельника «Sonntag»" ("Окуджава. Высоцкий. Галич... Науч. альм. в 2 кн. М.: Либрика, 2021) В публикации отмечено, что текст приведен "впервые по полной фонограмме беседы. Сохранены основные особенности устной речи Высоцкого; правка текста минимальна и не затрагивает смысла им сказанного".

Так что теперь выстраивается такая хронология:

"Салют, салют, а над кремлем..." - 1946 год

Клятва Сталину - 8 марта 1953

ОБО ВСЁМ (в частности о цифрах) - 1954-1955 и так далее.

В пятитомнике произведений Владимира Высоцкого издательства "Слово", участвовать в подготовке которого вашего покорного слугу пригласил Вадим Дузь-Крятченко, мною впервые было опубликовано несколько ранее неизвестных произведений поэта.

Некоторые - по памяти были восстановлены близкими Высоцкому людьми.

Среди них - <Оксане Афанасьевой на пластинке «Натянутый канат»> - том IV, стр. 139. Комментарий - на стр. 138: Текст восстановлен Владимиром Шехтманом и Оксаной Афанасьевой. По словам адресата, пластинка сохранилась, но автограф на ней выцвел.

О существовании этого текста, как понятно из комментария, я узнал впервые от Владимира Иосифовича Шехтмана. В процессе подготовки пятитомника мне удалось связаться с адресатом посвящения и она поведала, что ныне текст нечитаем.

Однако на днях Оксана Павловна передала мне факсимиле автографа и я делюсь им с вами.

Текст, стало быть, надо поправить. Вместо опубликованного:

Два года назад на одном из интернет-аукционов собирались выставить несколько важных документов и автографов, связанных с Владимиром Высоцким и Геннадием Полокой. Меня попросили прокомметировать лоты. Аукцион не состоялся. Комментарии остались. С любезного разрешения Ольги Полока предлагаю эти заметки вниманию читателей в том виде, как они были написаны. Датированы заметки февралем 2019 годла.

О фильме:

«Интервенция» - созданный по пьесе Л. Славина фильм, двадцать лет находившийся под цензурным запретом. Первая и, наверное, единственная в поздней советской фильмографии эксцентрическая комедия-Буфф, в легкой, казалось бы форме повествующая о героическом подвиге подпольщиков-революционеров в Одессе, оккупированной интервентами, войсками Антанты.

Судя по дневникам Г.Полоки, работа над фильмом началась осенью 1966-го, основная музыка была написана С.Слонимским уже в январе следующего года, первые кинопробы прошли весной, а уже в мае были утверждены актёры, играющие главные роли. В июне 1967 года начались киносъемки. Тогда же В.Высоцкому были заказаны тексты песен, которые были приняты киностудией 10 сентября. Один – дополнительный – «Песни бандитов» - принят 10 октября (в фильм не вошел.) Между этими событиями, вероятно, появился ранее неизвестный текст «Одесского вальса», авторство которого, видимо, так же относится к Владимиру Высоцкому (лот № <?> ). Фильм планировалось завершить к 50-летию Великой октябрьской социалистической революции, но съемки затянулись. К июню 1968 года была готова двухсерийная версия кинокартины, которая была «отправлена на доработку». Новые требования цензоров и распоряжение сократить фильм привели к возмущению в съемочной группе и в декабре того же года ведущие актеры проекта отправляют письмо Л.Брежневу (см. лот № <?> ), но и это не возымело действия. Фильм в результате «пролежал на полке» до смерти В.Высоцкого и еще 7 лет после его смерти – официальная премьера картины состоялась уже в перестройку, 10 мая 1987 года. Однако, за годы запрета на закрытых и подпольных показах фильм посмотрели деятели советского кинематографа, что сказалось на последующих картинах – «Интервенцию» растащили на цитаты и гэги, нынешние зрители, видевшие ранее «сворованное» в последующих картинах разных режиссеров, искренне недоумевают, почему же картина Геннадия Полоки называется новаторской и явлением не только советского, но мирового кинематографа.

С.Жильцов

<лот 1> «Деревяные костюмы» (Песня Бродского из кинофильма ‘Интервенция’) – В.Высоцкий

Датированный и подписанный автором беловой автограф из архива Геннадия Полоки (с пометами режиссёра).

В.Высоцкий (март 1968 года): «…Песня из фильма, из готовящегося фильма, он сейчас вот уже в стадии завершения.

В этом фильме я играю <…> главную роль - роль Бродского. Это фильм "Интервенция". Помимо нескольких песен <…>

на музыку Слонимского я написал туда одну основную песню себе самому. Я ее сам пою в тюрьме. Дело в том, что в этой

пьесе есть такой монолог, когда Бродский говорит Жанне Барбье о том, что вот, конечно, мы не выживем, настанет утро

и <…> мы наденем деревянные костюмы и сойдем в землю. Была такая фраза в пьесе. И о том, что будет полковник,

который <…> нас <…> допрашивает, он будет очень ласковым, он предложит много всяких благ <…>, чтобы мы выдали

своих товарищей. А мы должны от этого всего отказаться и выбрать «деревянные костюмы». Вот вместо этого длинного

монолога написана эта песня. <…>»

Написано, по всей видимости, летом 1967 года. Дата под автографом – 10 сентября 1967 года, скорее всего, дата сдачи текста песни «Ленфильму». Такие же даты – под машинописью других песен к фильму (см. лот №).

Одна из известных и популярных песен Владимира Высоцкого, автограф – из очень редко встречающейся категории: с указанием автора, датой и автографом.

На

Трагическое известие застало Владимира Высоцкого в Японском море, в городе - "закрытом порту". «Я думаю, что нужно <…> обязательно в память погибших космонавтов, которые вчера погибли… Я с ними со всеми дружил, их знаю <…> Сегодня я в первый раз узнал об этом во Владивостоке. Я же летел и не знал ничего. И во Владивостоке это раньше, чем в Москве. В Москве только сегодня в утренних выпусках, вероятно. Так что видите, как оказывается — не только война уносит жизни, и подвиги совершаются не только на фронте. Я так думаю, что они тоже находились на передней линии. Но, к сожалению, у меня нет ни одной песни о космонавтах. И я обязательно напишу в память погибших и тех, которые будут дальше летать». (Владивосток, Дом моряков, 1 июля 1971 г.).

Действительно, сообщение ТАСС вышло только что: "29 июня в 21 час 28 минут по московскому времени корабль “Союз-11” и орбитальная станция “Салют” расстыковались и продолжали дальнейший полет раздельно. <…> Для осуществления спуска на Землю 30 июня в 1 час 35 минут после ориентации корабля “Союз-11” была выключена его тормозная двигательная установка, проработавшая расчетное время. <…> По окончании работы тормозного двигателя связь с экипажем прекратилась. Приземлившаяся одновременно с кораблем на вертолете группа поиска после вскрытия люка обнаружила экипаж корабля “Союз-11” в составе летчиков-космонавтов подполковника Добровольского Георгия Тимофеевича, бортинженера Волкова Владислава Николаевича, инженера-испытателя Пацаева Виктора Ивановича на своих рабочих местах без признаков жизни». Как установила впоследствии комиссия по выяснению причин гибели экипажа, при разделении отсеков преждевременно и несанкционированно открылся вентиляционный клапан, в результате чего спускаемый аппарат разгерметизировался. Положение тел членов экипажа свидетельствовало о том, что они пытались ликвидировать утечку, но им не хватило времени".

Похороны космонавтов состоялись 1 июля 1971 года. Из сообщения ТАСС: "Рано утром 1 июля задолго до того, как открылись двери Краснознаменного зала Центрального Дома Советской Армии, на прилегающих к площади Коммуны улицах собрались десятки тысяч москвичей и гостей столицы. Весть о гибели экипажа корабля "Союз-11" - летчиков-космонавтов Георгия Тимофеевича Добровольского, Владислава Николаевича Волкова и Виктора Ивановича Пацаева острой болью отозвалась в сердцах всех советских людей, вызвала глубокую скорбь у миллионов и миллионов жителей планеты Земля. Более трех недель с огромным вниманием следил мир за беспримерной космической вахтой первой экспедиции на первой в мире советской пилотируемой орбитальной научной станции "Салют". Они погибли на рабочем посту, до конца выполнив задание партии, свой долг перед Родиной, наукой, человечеством. Погибли, уже возвращаясь после завершения программы полета на станции "Салют", являющейся новым крупным этапом в развитии космических исследований. Своим самоотверженным трудом в исключительно сложных условиях - Г.Т.Добровольский, В.Н.Волков и В.И.Пацаев внесли огромный вклад в познание тайн Вселенной, в дело развития орбитальных пилотируемых полетов. Подвиг Георгия Тимофеевича Добровольского, Владислава Николаевича Волкова, Виктора Ивановича Пацаева навсегда останется в памяти народной, будет служить примером отваги и мужества, беспредельной преданности долгу. Он будет звать на новые свершения во имя социалистической Родины.

В конце декабре прошлого года, разбирая архив Ивана Сергеевича, ваш покорный слуга натолкнулся на большую статью, напечатанную на машинке. Без названия и выходных данных. Писал я об этом во вновь созданной группе фейсбука "Иван Бортник" 28 декабря: "текст <...> содержался в объемной статье о творчестве актёра, которая, судя по всему не вышла в печать. Ни автора. ни названия пока установить не удалось. Упоминаемые в статье спектакли - только что вышедший "Пристегните ремни" и репетируемый "Гоголь" <"Ревизская сказка"> относятся к 1975 году. Отсюда и дата реплики В.Высоцкого.<в той публикации я поставил предположительную дату "интервью Высоцкого" - 1975 год>. <...> Репетиции "Ревизской сказки" начались 31 января 1975 года, премьера состоялась 9 июня 1978 года.

Дальнейшие поиски в том же архиве привели к двум интересным находкам. К письму некой Елены, в котором явно шла речь о какой-то статье и к номеру глянцевого отечественного журнала "Советский экран".

Все три документа привожу без сокращений. Отмечу только, что как видно, в финальную публикацию из нескольких абзацев Высоцкого вошла только одна строка. Вы сами в этом убедитесь. Хотя статья написана явно в 1975 году, судя по всему, автор вернулась к идее её публикации в период до 11 августа 1977 года - премьера фильма "Сентиментальный роман" состоялась 1 декабря 1976 года.

Для удобства текст Владимира Высоцкого в обеих статьях выделен жирным шрифтом. Осталось найти журналистку, вдруг у нее сохранилась эта неизвестная запись интервью с Владимиром Высоцким?

Через несколько лет после смерти В.Высоцкого свои воспоминания о друге Иван Бортник назовёт "истратить себя до сердца".

1. полный текст "анонимной" статьи

2. письмо, видимо, приложенное к тексту

3. статья из "Советского экрана"

предыдущий материал об архиве Ивана Бортника см. https://www.liveinternet.ru/users/2280424/post463516449/

Моя искренняя благодарность семье И.Бортника Татьяне Николаевне Борзых и Федору Ивановичу Бортнику, создателям выставки "Ах милый Ваня, я гуляю по Парижу..." в московском Есенин-центре Владу Маленко, Николаю Шкаруба и Роману Сорокину, а так же Наталье Масловой, Леониду Штерну и Дмитрию Опарину.

Сегодня в Москве, в 19.00 в «ЕСЕНИН-ЦЕНТРЕ» состоится торжественное открытие выставочного проекта , посвящённого 80-летию со дня рождения И.БОРТНИКА и его дружбе с В.ВЫСОЦКИМ

Владимир Высоцкий и Иван Бортник на выступлении в Люберцах, Московская область, 1978 год, 8 апреля. Фото Н.Токарева

Как говорится, навстречу выставке - мой материал. Несколько документов - известных и неизвестных.

1. "Письмо Ване Бортника из Парижа" (черновик с аукциона)

известно, что уже 27 января 1975 года наброски будущей зарисовке о Париже появились в дневнике Высоцкого: Завертелись строчки и рифмы:

пассатижи — Парижи

обглоданы — Лондоны

Однако, Ваня, мы в Париже

Нужны, как в бане — пассатижи.

Хотя в бане — пассатижи — нужней.

позже перекочевали в письмо, адресованное "Ване" Бортнику: На всякий случай записываю кое-что,вроде как в дневник. Читаю. Словом — всё хорошо. Только кажется, не совсем это верно говорили уважаемые товарищи Чаадаев и Пушкин: "где хорошо, так и отечество". Вернее, это полуправда. Скорее — где тебе хорошо, но где и от тебя хорошо. А от меня тут — никак. Хотя — пока только суета и дела — может быть, после раскручусь. но пока:

Ах, милый Ваня — мы в Париже

Нужны, как в бане — пассатижи!

в марте автор впервые исполнил небольшой фрагмент песни у своего друга Олега Халимонова

и только осенью 1978 года вернулся к этой зарисовке

Сегодня мы можем посмотреть наброски к начальной версии текста, они были давно опубликованы мною, в пятитомном собрании сочинений Высоцкого. Сейчас оригинал этого автографа выставлен на аукционе "Все звезды". [] - зачеркнутые автором строки, <> - коньектуры, иными словами вставки от публикатора, {} - варианты строк

Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу

И [что я] то, что слышу и [что я] то, что вижу {v: И что услышу и что увижу}

Одно французское чудное бормотанье, {v: Одно сплошное ничегонепониманье }

[И даже встань я – все <ноль> вниманья] И <ноль> вниманья, и <ноль> вниманья!

И очень узкое чужое воспитанье.

Я всё записываю, отойдя в сторонку

Когда состарюсь, издам книжонку.

Одни - пардоны — никакого воспитань<я>

И миль пардон — и никакого пониманья

У них в кино и наяву — одни лобзанья

Одни сплошные рандеву — одни свиданья

Я всё записываю, отойдя в сторонку,

Когда состарюсь — издам книжонку.

Ах, милый Ваня, мы в Париже

Нужны, как в бане, скажем, лыжи.

Сначала я глядел осатанело

На разные парижские дома

Проскочишь [всё] говорят - коли не промах

Но я его ей бога не виню

Сам чёрт здесь [будет вечно] был бы в сложных переломах

На этих очумелых авеню

[Все] А эмигранты [здесь] из второго поколенья

[И ударенья врут без зазренья] Перевирают все ударенья

И имена перевирают и названья

И ты бы Ваня у них был Ванья

Не зря же на трёшки

Купил я матрёшки <текст создавался в одно время с "Таможенным досмотром", так что вполне может быть эти две строки относятся туда - "Гармонь или матрёшку" - СЖ>

[И] У них когда-то были титулы угодья

И чей-то отпрыск, [чьё-то] [графс<кое>] Ваше в прошлом благородье

[А нынче г<рафское>] [Теперь] Сказать по-нашему так графское отродье {v. По женской линии {так барское} какое-то отродье}

Сказал, коверкая меня, - мой шер Володья.

Сидят они собаками на сене

И нам поесть не очень-то

Преамбула.

29 декабря 1968 года на экраны страны второй категорией (что важно) выходит комедия Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» по его же сценарию, написанному совместно с Эмилем Брагинским. Следующим фильмом Эльдара Александровича должна была стать классическая историческая картина по драме в стихах Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Весной 1969 года на «Мосфильме» состоялось утверждение сценария, прошли фото- и кинопробы актеров, Владимир Высоцкий, узнав об этом, напросился поучаствовать в конкурсе, но сам Рязанов видел в главной роли Евгения Евтушенко. Высоцкого не утвердили, а позже закрыли и сам проект.

Современные интернет-комментаторы описывают эти события так:

Для тех, кто читает книги с конца - из мемуаров Эльдара Рязанова с моими ремарками

<Из воспоминаний Эльдара РЯЗАНОВА – «И АКТЕР, И ПОЭТ»>: В 1969 году я намеревался снять фильм по знаменитой пьесе Ростана «Сирано де Бержерак». Я пробовал многих актеров и тогда мне пришла в голову мысль <…>на главную <…> взять нашего современного поэта, и я предложил роль Евгению Евтушенко <снимать поэта, как мы увидим ниже, предложил худрук «Луча» Л.Арнштам уже 20 января, а кинопробы актёров, включая Е.Евтушенко, состоялись до 4 июля, фотопробы и того раньше – подготовительный период фильма начался 31 марта, кинопробы рассматривались уже 4 июля, хотя по приказу директора киностудии были запланированы на 15-е. – CЖ>

Ну, короче говоря, я готовился к съемкам этой картины...

И вот в это самое время мы с женой были в театре, — сейчас уж не помню в каком. И вдруг я увидел, что впереди на ряд сидят Владимир Высоцкий и Марина Влади. Володя перегнулся, поздоровался. Вообще у нас как-то принято (ну, я был, правда, и старше), что режиссерам артисты говорят «вы», а те говорят актерам «ты». И он говорит: «Эльдар Александрович, это правда, что вы собираетесь ставить Сирано де Бержерака?» Я говорю: «Да». — «Вы знаете, мне очень бы хотелось попробовать». Я говорю: «Понимаете, Володя, я не хочу в этой роли снимать актера, мне хотелось бы снять поэта». Я совершил, конечно, невероятную бестактность, ведь Володя уже много лет писал. Правда, мне он был известен по песням блатным, жаргонным, лагерным, уличным — по своим ранним песням. Он еще, действительно, не приступил к тем произведениям, которые создали ему имя, создали его славу, настоящую, великую, крупную. Эти песни должны были еще родиться в будущем. «Но я ж тоже пишу», — сказал он как-то застенчиво. Я про себя подумал: «Да, конечно, и очень симпатичные песни. Но это все-таки не в том большом смысле поэзия», — но промолчал. <М.Влади в 1969 году была в Москве часто с апреля по июль включительно по несколько дней точно, кроме того, на «Мосфильме» шло озвучание фильма С.Юткевича с ее участием - СЖ>

Относился я к нему с огромным уважением и как к артисту, и вообще мне он был крайне симпатичен. И мы договорились, что сделаем пробу.

Мы репетировали, он отдавался этому очень страстно, очень темпераментно. Сняли кинопробу.<В протоколе обсуждения кинопроб от 4 июля, а так же из документа, озаглавленного «Титры к кинопробам» Высоцкий не зафиксирован, Эльдар Александрович, видимо, просто не помнил через 20 лет всех нюансов тех событий. Кроме того, весной продолжались работы по завершению фильма «Опасные гастроли», кинопробы нового фильма по сценарию Ю.Дунского и В.Фрида и работа над сценарием картины «Один из нас» Геннадия Полоки, который видел в главной роли В.Высоцкого, поэтому мне кажется некоторым преувеличением горячее желание Владимира Семеновича попасть именно в этот проект – СЖ.> Тогда картину мне закрыли, причем сделано это было грубо, категорично, диктаторски. <Приказом № 356 КОМИТЕТА ПО КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР от 31 июля 1969 г. фильм <в приказе указано «сценарий»> «Сирано де Бержерак» по тематическим соображениям исключен из плана киностудии «Мосфильм» на 1970 год.>

<В телефильме-сериале и книге по нему «Четыре встречи с Владимиром Высоцким» Эльдар Александрович поделился новыми подробностями этой истории>: Но был еще один нюанс, из-за которого Высоцкий не мог играть роль Сирано. Один из центральных эпизодов вещи строился на том, что влюбленный Кристиан де Невильет, друг и соперник Бержерака, стоя под балконом Роксаны, не был в состоянии сочинить ни одного страстного стихотворения. И тогда невидимый для Роксаны, скрытый под балконом Сирано начинает экспромтом сочинять рифмованные признания в любви от имени Кристиана. И Роксана думает, что это ее избранник де Невильет сочиняет такие дивные стихи. Если учесть уникальный, неповторимый голос Высоцкого, то Роксану пришлось бы делать или глухой, или дурой. Или пришлось бы переозвучивать Высоцкого ординарным голосом, что было бы идиотизмом.

БОНУС:

Кинопробы. <Советы "бывалого".>

продолжение, исправления и дополнения последуют

1.

наброски глав № ... из книг "Высоцкий. 78" и "Высоцкий.79"

исправлено и дополнено 11 ноября 2019 года (UPD 1)

Каждая мало-мальски стоящая история обрастает мифами, которые, как правило, забавнее и интереснее подлинных фактов. Вдруг ставшая популярной и даже культовой пятисерийная картина не избежала этой участи. <Написано в ответ на всякие современные рассказки, эмоционально и почти без цитат и ссылок. обязуюсь дополнить и исправить пост в ближайшее время. пришла пора расставить точки над i - CЖ>

Итак.

- Вайнеры рассказывали регулярно и с удовольствием, что Высоцкий "прочел в журнале и пришел застолбить Жеглова". Увы, ни журнала, ни книгу, он, скорее всего, до съемок не читал, а после премьеры без обиняков прямо в лицо братьям говорил, что когда полтора три года лежавший на Одесской киностудии сценарий отдали Говорухину (до него все <В.Новак и А.Баталов> отказались по разным причинам), они с режиссером стали искать его авторов, а авторы их: "Вайнеры вместе с режиссёром Говорухиным придумывали этот сценарий, вот, и я считаю, что не хуже, а немножечко <...> по-другому. Дело в том, что ведь мы как-то обоюдно вышли друг на друга — они искали меня, а мы искали их со Славой Говорухиным, чтобы сделать это кино, то есть желание было у нас обоюдное. Так что <...> никто <...> ничего <...> не нарушал... За исключением мелких ссор... Но всё равно считают, что <...> в общем, они вышли - и режиссёр, и авторы - победителями, а победителей не судят — их сразу сажают. Поэтому <...> я убеждён, они <братья Вайнеры - СЖ> обо всём знали, что будет происходить на экране. Против кое-чего возражали, за что-то голосовали обеими руками... (стенограмма вечера Вайнеров в ЦДЛ, 20.1.1980)- СЖ>.

- утвержденный на роль Жеглова (при серьезной протекции режиссера, а тогда крупного чиновника Г.Полоки) в апреле <а может даже и 5 мая> 78 года, Высоцкий в мае никак не мог "отказываться от роли". Скорее всего, речь шла о согласовании съемочного периода: Высоцкий сразу поставил условие Говорухину - в июле-августе работать не будет. К тому же Марина Влади параллельно начала сниматься в Лондоне в ремейке "Багдадского вора" Клайва Доннера и имела неосторожность свалиться с ковра-самолета, получив серьезные травмы позвоночника, которые залечивала довольно долго, в том числе и в начале 1979-го. Возможно, чтобы поддержать жену Высоцкий мог просить Говорухина снять его с роли, но точно не в мае.

UPD 1. по просьбам трудящихся о роли Г.Полоки: "Это был, по-моему, 77-й год или конец 76-го <речь, вероятно, о весне 1978-го - СЖ>, когда мне позвонил Высоцкий. Я в это время был приглашен на ЦТ. Я официально был лишен <... > коллегией <...> за картину «Интервенция» и картину «Один из нас» работы в Госкино вместе со многими моими коллегами <...>, я к этому времени был просто лишен работы. Но так как между Госкино и Гостелерадио всегда были напряженные и ревнивые отношения, меня пригласили вместе с Мотылем, учитывая эти обстоятельства на Центральное телевидение, в «Экран». Я был худруком музыкальных телефильмов. И вот мне, узнав это, Высоцкий позвонил и сказал, что он очень хочет играть… Сценарий братьев Вайнеров, который тогда, по-моему, назывался по-другому <"Чёрная кошка" - СЖ>. Вот что он мне принесет сценарий и чтоб я как-то помог ему, учитывая, что каждый раз его пробивать тяжело. Уж на Центральном телевидении тем более. Я прочитал сценарий. Поверьте, роль, которую он играл, - Жеглова – в сценарии была совсем другой, она была все-таки второй ролью по сравнению с тем, что я увидел потом на экране. Основной ролью была та, которую играл Конкин, а в картине <...> Жеглов стал основной фигурой и как мне кажется сегодня, <...> именно эта роль в исполнении Высоцкого, в трактовке Высоцкого, в переработке Высоцкого, если хотите, определила огромный успех фильма. Вот он мне позвонил

"КРОКОДИЛ" ПЕРЕХОДИТ ГРАНИЦУ

("польская кампания" в карикатурах журнала "Крокодил"

Из сегодняшнего дня интересно проследить по журналу "Крокодил" (издание газеты "Правда", тип. газ. "Правда" им. Сталина. тираж 275000 экз.) смену внешнеполитического курса СССР и, соответственно, пропаганду после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

С начала 1939 года - острие пера карикатуристов "Крокодила" преимущественно направлено на фашистскую ось Германия-Италия-Венгрия и примкнувшим к ним японским самураям (последним в большей степени). Даже в последних числах июля 1939 года мы видим, как будем топить немецкие корабли.

больше досентябрьских и антифашистских карикатур тут:

Но с сентября - к удивлению всего советского народа - кисти и карандаши карикатуристов меняют прицел. 1. Страны "гитлеровской оси" исчезают со страниц "Крокодила" (лишь в ноябре, в 32 номере вдруг пробивается картинка про "победу китайского народа" без упоминания побежденных.) 2. Целью номер один назначена Польша.

Предлагаю вашему вниманию практически все картинки на эту тему.

Обращаю ваше внимание, что первый номер об "освобождении" Польши был свёрстан еще 5 (!) сентября 1939 года. А 29-го сентября - через номер и через неделю после оккупации части Польши Советским Союзом был готов целый спецвыпуск (!) В 28-м выпуске грустная картинка про "конец польской истории" - "НЕМНОГО МУЗЫКА ГРЕМЕЛА"..

Позже мишенями становится почему-то Франция и немножко Америка. А с 33-го выпуска начинается Финская кампания. (об этом в следующий раз.)

№ 25.

ещё сентябрьские-ноябрьские карикатуры

№ 28

.

P.S.

немного хронологии по использованным номерам "Крокодила":

25 - "Сдача текста и рисунков 5/IX 1939 г. Подписано к печати 21/IX 1939 г."

26 - "Сдача текста и рисунков 15/IX 1939 г. Подписано к печати 27/IX 1939 г."

27 (спецвыпуск) - "Сдача текста и рисунков 29/IX 1939 г. Подписано к печати 5/X 1939 г."

28 октябрь - "Сдача текста и рисунков 9/X 1939 г. Подписано к печати 20/X 1939 г."

29 - Францию - "Сдача текста и рисунков 19/X 1939 г. Подписано к печати 28/X 1939 г."

30 - "Сдача текста и рисунков 25/X 1939 г. Подписано к печати 2/XI 1939 г."

31 ноябрь

32 ноябрь

33 ноябрь - "Сдача текста и рисунков 27/XI 1939 г. Подписано к печати 11/XI 1939 г."

на одном из "телемостов", посвященных Владимиру Высоцкому, писатель Илья Рубинштейн рассказал мне о раритетной записи встречи Высоцкого с Анатолием Фирсовым. Запись эту Илье подарил Глеб Николаев, о котором известно только, что он закончил школу-студию МХАТ и вроде бы закончил курс Тарханова. К сожалению, связи с ним сейчас нет. Пленку Илью потерял, оригинал это был или копия, не знает. "Да и с того времени он <Глеб> дважды покидал страну на ПМЖ и дважды возвращался, а, может, и больше. Уверен, если кассета у него и была, то сейчас её точно нет, тем более, что он не был любителем ВВ. Да и столько лет прошло с 1988-го. Нужно искать другие концы. Наверняка, есть где-то еще копии этой записи"

.

Я попытался разыскать наследников Анатолия Фирсова, известно, что он жил в Фирсановке, умер в 2000 году. С любезной помощью Натальи Александровны Пономаревой в день открытия мемориальной доски Александру Семеновичу Пономареву летом прошлого года это наконец удалось сделать. К сожалению, сын его сказал, что никаких записей не сохранилось, всё сгорело, но они были и не одна, встречи проходили на квартире Анатолия Фирсова в районе Марьиной рощи (если я правильно запомнил). Но сохранилась кинопленка с редкой хроникой.

Поиски продолжаются.