ОБРАЗЫ РАЯ В РАННЕХРИСТИАНСКИХ МОЗАИКАХ

03-01-2021 23:43

В.Е. Сусленков

ЕГИПЕТСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗ ЗЕМНОГО РАЯ НА НАПОЛЬНЫХ МОЗАИКАХ

В РАННЕХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется процесс развития иконографии «нильских пейзажей» (с изображениями Нила, растений и живности его вод и прибрежья, охоты на его берегах, видами Александрии и египетских городов) — от эллинистических и римских картин I в. до н.э. до декорации синагог и христианских церквей Ближнего Востока в III-VIII вв., где они стали образом земного Рая и метафорой Святой Земли.

____________________________

Напольные мозаики раннехристианских церквей были искусством по-настоящему массовым, — в ту эпоху все храмы, кроме самых рядовых, украшались орнаментами или фигурными сценами. В искусстве Ближнего Востока¹ уникальными сюжетами являются изображения городов Святой Земли, виды Александрии и египетских городов, так называемые «нильские пейзажи» и сам Нил, в виде фигуры² или речного потока, гротескные изображения детей, играющих на его берегах или в воде, сцены сельской пасторали, сюжеты со схватками животных и охоты на зверей.

_______________________________

[1] Римские провинции V века: Palaestina I, Palaestina II, Palaestina Salutaris, Arabia, т.е. территории современных Иордании, Южной Сирии, Израиля и Палестинской автономии.

[2] Греки и римляне, обычно, изображали гения реки в виде полулежащей мужской фигуры с опрокинутой амфорой, из которой вытекала вода.

Ключевыми среди распространенных на Ближнем Востоке сюжетов являются изображения Нила и «нильских пейзажей» в самых разных их вариантах иконографии, которые могут восходить к античному прототипу, где Нил выделен в качестве центрального персонажа. Таким прототипом могла быть эллинистическая картина, изображающая ритуал моления божеству Нила в ожидании его разливов, с которыми было связано плодородие египетской земли и процветание и богатство Египта. Ритуал существовал в Египте с глубочайшей древности, сохранялся при Птолемеях в III-I вв. до н.э., не исчез в христианскую эпоху, традиция моления Нилу, или о его разливах, не прервалась до арабского завоевания Египта в 642г. и, видимо, и в последующие века. Сцены с рыбаками, охотой, животным и растительным миром нильских берегов и вод служит фоном, метафорически описывающим Нил как реку, дарящую жизнь, священную.

Мозаика из Casa di Fauno в Помпеях, ок. 90 г. до н.э. Неаполь, Национальный Археологический музей.

Нильский пейзаж с плавающими среди водных растений утками, гиппопотамом, мангустом и коброй.

Мозаика из Casa di Fauno в Помпеях, ок. 90 г. до н.э. Неаполь, Национальный Археологический музей.

Из широкой египетской сюжетики достаточно скоро выделились фрагменты, схематично воспроизводящие животный и растительный мир Нильских берегов и вод. Условные географические виды Египта, его речных и морских пейзажей с растениями и живностью дополнились комическими сценками, участники которых — или африканские пигмеи или гротескно изображенные взрослые в сценках веселья, потасовок, поединков с хищниками. Гротески обычно дополняются часто встречавшимися в эллинистически-римской живописи изображениями детей-эротов, плавающих на амфорах под надутыми парусами, седлающих крокодилов, птиц и рыб, сражающихся с ними.

Мозаика из Casa del medico, 55-79 гг. Неаполь, Национальный Археологический музей.

«Пигмеи, сражающиеся с крокодилами и гиппопотамом» и карикатурная сцена «Суд Соломона».

Гротескная сценка охоты пигмеев на нильских берегах, II в. Нью-Йорк, Музей Метрополитен.

В последующем все эти мотивы, отделившиеся от общей схемы, останутся «определителями, указателями» на нильскую тематику. И ареал их распространения весьма определен: это или Рим и города Италии, где они оставались экзотическим забавным жанром или свидетельствовали об отношении к египетским культам, или это территории, политически или культурно когда-либо связанные с Александрией и Птолемеевским Египтом.

В искусстве иудейской и христианской среды картины подобного сюжета адаптировались в сокращенном варианте, но с сохранением метафор, описывающих Египет. Встречаются аллегории с персонификацией Египта, в образе женщины с Рогом изобилия, и Нилом, возлежащим на гиппопотаме, из пасти которого извергается нильский поток. Изображения реки, на берегахЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В.Е. Сусленков

ЕГИПЕТСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗ ЗЕМНОГО РАЯ НА НАПОЛЬНЫХ МОЗАИКАХ

В РАННЕХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется процесс развития иконографии «нильских пейзажей» (с изображениями Нила, растений и живности его вод и прибрежья, охоты на его берегах, видами Александрии и египетских городов) — от эллинистических и римских картин I в. до н.э. до декорации синагог и христианских церквей Ближнего Востока в III-VIII вв., где они стали образом земного Рая и метафорой Святой Земли.

Напольные мозаики раннехристианских церквей были искусством по-настоящему массовым, — в ту эпоху все храмы, кроме самых рядовых, украшались орнаментами или фигурными сценами. В искусстве Ближнего Востока¹ уникальными сюжетами являются изображения городов Святой Земли, виды Александрии и египетских городов, так называемые «нильские пейзажи» и сам Нил, в виде фигуры² или речного потока, гротескные изображения детей, играющих на его берегах или в воде, сцены сельской пасторали, сюжеты со схватками животных и охоты на зверей.

_______________________________

[1] Римские провинции V века: Palaestina I, Palaestina II, Palaestina Salutaris, Arabia, т.е. территории современных Иордании, Южной Сирии, Израиля и Палестинской автономии.

[2] Греки и римляне, обычно, изображали гения реки в виде полулежащей мужской фигуры с опрокинутой амфорой, из которой вытекала вода.

Ключевыми среди распространенных на Ближнем Востоке сюжетов являются изображения Нила и «нильских пейзажей» в самых разных их вариантах иконографии, которые могут восходить к античному прототипу, где Нил выделен в качестве центрального персонажа. Таким прототипом могла быть эллинистическая картина, изображающая ритуал моления божеству Нила в ожидании его разливов, с которыми было связано плодородие египетской земли и процветание и богатство Египта. Ритуал существовал в Египте с глубочайшей древности, сохранялся при Птолемеях в III-I вв. до н.э., не исчез в христианскую эпоху, традиция моления Нилу, или о его разливах, не прервалась до арабского завоевания Египта в 642г. и, видимо, и в последующие века. Сцены с рыбаками, охотой, животным и растительным миром нильских берегов и вод служит фоном, метафорически описывающим Нил как реку, дарящую жизнь, священную.

Мозаика из Casa di Fauno в Помпеях, ок. 90 г. до н.э. Неаполь, Национальный Археологический музей.

Нильский пейзаж с плавающими среди водных растений утками, гиппопотамом, мангустом и коброй.

Мозаика из Casa di Fauno в Помпеях, ок. 90 г. до н.э. Неаполь, Национальный Археологический музей.

Из широкой египетской сюжетики достаточно скоро выделились фрагменты, схематично воспроизводящие животный и растительный мир Нильских берегов и вод. Условные географические виды Египта, его речных и морских пейзажей с растениями и живностью дополнились комическими сценками, участники которых — или африканские пигмеи или гротескно изображенные взрослые в сценках веселья, потасовок, поединков с хищниками. Гротески обычно дополняются часто встречавшимися в эллинистически-римской живописи изображениями детей-эротов, плавающих на амфорах под надутыми парусами, седлающих крокодилов, птиц и рыб, сражающихся с ними.

Мозаика из Casa del medico, 55-79 гг. Неаполь, Национальный Археологический музей.

«Пигмеи, сражающиеся с крокодилами и гиппопотамом» и карикатурная сцена «Суд Соломона».

Гротескная сценка охоты пигмеев на нильских берегах, II в. Нью-Йорк, Музей Метрополитен.

В последующем все эти мотивы, отделившиеся от общей схемы, останутся «определителями, указателями» на нильскую тематику. И ареал их распространения весьма определен: это или Рим и города Италии, где они оставались экзотическим забавным жанром или свидетельствовали об отношении к египетским культам, или это территории, политически или культурно когда-либо связанные с Александрией и Птолемеевским Египтом.

В искусстве иудейской и христианской среды картины подобного сюжета адаптировались в сокращенном варианте, но с сохранением метафор, описывающих Египет. Встречаются аллегории с персонификацией Египта, в образе женщины с Рогом изобилия, и Нилом, возлежащим на гиппопотаме, из пасти которого извергается нильский поток. Изображения реки, на берегах

ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ КА

09-09-2020 10:25

Андрей Зубов

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. КАТЕГОРИЯ КА

1. Проблема древнеегипетской категории Ка

Ка — это божественная «идея-воление», переход из «ничто» в «нечто». Все в мире имеет свое Ка, но Ка камня и Ка человека различны по сути. Потому что Ка любой не духовной вещи таково же, каков и предмет, это Ка образующий. То есть Ка — это повеление, а предмет — то, что этим повелением создается. Ка — это замысел, а предмет — осуществление.

Но духовные сущности — боги, люди, духи — имеют личностные, свободные характеры, и поэтому они, также создаваемые по определенному замыслу, могут ему соответствовать, а могут и не соответствовать. Они могут по своей воле быть адекватными своему Ка, быть, как говорили в древности, едиными со своими Ка, то есть быть тем же, что их Ка, а могут и не быть.

Духовное бытие в таком случае становится стремлением к соответствию своему Ка, к соответствию своему первообразу, или же наоборот, пренебрежением к этому соответствию и все большим и большим расхождением с первообразом. А поскольку первообраз божественен, то, соответственно, расхождение с первообразом — это потеря божественности. А тождественность первообразу — это пребывание, или же все большее пребывание в божественном.

2. Изображения «двух» Хатшепсут из храма в Дейр-эль-Бахри

Примером понимания Ка в Египте является замечательное изображение из храма в Дейр-эль-Бахри, заупокойного храма Хатшепсут, дочери Тутмоса III, единственной женщины-фараона Египта. На этом изображении присутствует некий стол (обычно его именуют гончарным кругом). И на этом столе находятся две Хатшепсут, совершенно тождественные, только одна из них изображает ребенка Хатшепсут (это типичное египетское изображение ребенка с пальцем во рту). А вторая, точно такая же, изображает ребенка, но не с пальцем во рту, а с вытянутыми вдоль тела руками, в иератической священной позе, в той позе, в которой обычно изображают заупокойные статуи.

На заупокойных египетских статуях человек обычно идет, если он один, опустив руки вдоль корпуса. А если это пара, мужчина и женщина, то мужчина обычно идет в этой позе, а женщина одной рукой обнимает мужа за плечо, а вторую, также как и он опускает вниз, и идет на полшага за ним, но как бы сливаясь с ним в одно целое. Египтяне даже пытаются при этом ваять обе скульптуры из одного камня или из одного куска дерева, чтобы показать полное единство мужа и жены.

Здесь же изображены две разные фигурки, стоящие по разные, противоположные стороны стола. И под ними есть подписи: «Дитя Хатшепсут» и «Ка Хатшепсут». И перед столом сидит бог Хнум, горшечник. Изображение обычно интерпретируют следующим образом: «Хнум, горшечник, ваяет Ка Хатшепсут и саму Хатшепсут». Тем более что в той части заупокойного храма, где находится это изображение, как раз рассказывается о зачатии будущей женщины-фараона Египта.

Для египтян совершенно необычным было то, что женщина может стать фараоном, по всем правилам фараоном должен быть мужчина, а женщина может быть только женой фараона. А тут она стала правящим царем. И вот чтобы это оправдать, там дается довольно подробное обоснование, что в этом воцарении была воля богов.

Возвращаясь к изображению двух Хатшепсут, отметим некоторое несоответствие распространенного мнения (будто Хнум лепит и Ка Хатшепсут, и дитя Хатшепсут) египетским представлениям. Во-первых, Хнум — горшечник, он создает, лепит этот (физический) мир, а Ка — это духовная сущность.

Египтяне прекрасно понимали, что Ка — сущность не этого мира, она создается не с этим миром. Вот когда ребенок Хатшепсут зачинается во чреве ее матери, царицы Яхмес, тогда этот ребенок лепится Хнумом. Но лепится по образу Ка, по идее, которая содержится в Ка. То есть здесь мы, скорее всего, видим не работу на гончарном круге над двумя статуэтками, но, грубо говоря, работу над одной статуэткой по модели. И эта модель — Ка, а статуэтка — девочка Хатшепсут.

Бог Хнум лепит человека по образу его Ка

Текст, который сопровождает изображения, описывает происходящее следующим образом: «Амон-Ра, пребывающий в царе Тутмосе, в то время как царь соединяется со своей супругой», — и изображается, как царь входит в спальный покой своей супруги царицы Яхмес, в виде Амона-Ра. И далее следует подпись: «Хенемет-Амон Хатшепсут — имя этой дочери моей (то есть Амона), которую вложил я в утробу твою». То есть, происходит зачатие. Именно это изображено на сцене из заупокойного храма в Дейр-эль-Бахри.

3. Ка как божественная категория

Буквально с первой же династии, с того момента, как появляются египетские имена, мы видим, что большой круг имен I династии — это имена, в которых присутствует Ка. Причем вместо Ка в имени может присутствовать имя какого-либо бога. Или же слово богЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Андрей Зубов

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. КАТЕГОРИЯ КА

1. Проблема древнеегипетской категории Ка

Ка — это божественная «идея-воление», переход из «ничто» в «нечто». Все в мире имеет свое Ка, но Ка камня и Ка человека различны по сути. Потому что Ка любой не духовной вещи таково же, каков и предмет, это Ка образующий. То есть Ка — это повеление, а предмет — то, что этим повелением создается. Ка — это замысел, а предмет — осуществление.

Но духовные сущности — боги, люди, духи — имеют личностные, свободные характеры, и поэтому они, также создаваемые по определенному замыслу, могут ему соответствовать, а могут и не соответствовать. Они могут по своей воле быть адекватными своему Ка, быть, как говорили в древности, едиными со своими Ка, то есть быть тем же, что их Ка, а могут и не быть.

Духовное бытие в таком случае становится стремлением к соответствию своему Ка, к соответствию своему первообразу, или же наоборот, пренебрежением к этому соответствию и все большим и большим расхождением с первообразом. А поскольку первообраз божественен, то, соответственно, расхождение с первообразом — это потеря божественности. А тождественность первообразу — это пребывание, или же все большее пребывание в божественном.

2. Изображения «двух» Хатшепсут из храма в Дейр-эль-Бахри

Примером понимания Ка в Египте является замечательное изображение из храма в Дейр-эль-Бахри, заупокойного храма Хатшепсут, дочери Тутмоса III, единственной женщины-фараона Египта. На этом изображении присутствует некий стол (обычно его именуют гончарным кругом). И на этом столе находятся две Хатшепсут, совершенно тождественные, только одна из них изображает ребенка Хатшепсут (это типичное египетское изображение ребенка с пальцем во рту). А вторая, точно такая же, изображает ребенка, но не с пальцем во рту, а с вытянутыми вдоль тела руками, в иератической священной позе, в той позе, в которой обычно изображают заупокойные статуи.

На заупокойных египетских статуях человек обычно идет, если он один, опустив руки вдоль корпуса. А если это пара, мужчина и женщина, то мужчина обычно идет в этой позе, а женщина одной рукой обнимает мужа за плечо, а вторую, также как и он опускает вниз, и идет на полшага за ним, но как бы сливаясь с ним в одно целое. Египтяне даже пытаются при этом ваять обе скульптуры из одного камня или из одного куска дерева, чтобы показать полное единство мужа и жены.

Здесь же изображены две разные фигурки, стоящие по разные, противоположные стороны стола. И под ними есть подписи: «Дитя Хатшепсут» и «Ка Хатшепсут». И перед столом сидит бог Хнум, горшечник. Изображение обычно интерпретируют следующим образом: «Хнум, горшечник, ваяет Ка Хатшепсут и саму Хатшепсут». Тем более что в той части заупокойного храма, где находится это изображение, как раз рассказывается о зачатии будущей женщины-фараона Египта.

Для египтян совершенно необычным было то, что женщина может стать фараоном, по всем правилам фараоном должен быть мужчина, а женщина может быть только женой фараона. А тут она стала правящим царем. И вот чтобы это оправдать, там дается довольно подробное обоснование, что в этом воцарении была воля богов.

Возвращаясь к изображению двух Хатшепсут, отметим некоторое несоответствие распространенного мнения (будто Хнум лепит и Ка Хатшепсут, и дитя Хатшепсут) египетским представлениям. Во-первых, Хнум — горшечник, он создает, лепит этот (физический) мир, а Ка — это духовная сущность.

Египтяне прекрасно понимали, что Ка — сущность не этого мира, она создается не с этим миром. Вот когда ребенок Хатшепсут зачинается во чреве ее матери, царицы Яхмес, тогда этот ребенок лепится Хнумом. Но лепится по образу Ка, по идее, которая содержится в Ка. То есть здесь мы, скорее всего, видим не работу на гончарном круге над двумя статуэтками, но, грубо говоря, работу над одной статуэткой по модели. И эта модель — Ка, а статуэтка — девочка Хатшепсут.

Бог Хнум лепит человека по образу его Ка

Текст, который сопровождает изображения, описывает происходящее следующим образом: «Амон-Ра, пребывающий в царе Тутмосе, в то время как царь соединяется со своей супругой», — и изображается, как царь входит в спальный покой своей супруги царицы Яхмес, в виде Амона-Ра. И далее следует подпись: «Хенемет-Амон Хатшепсут — имя этой дочери моей (то есть Амона), которую вложил я в утробу твою». То есть, происходит зачатие. Именно это изображено на сцене из заупокойного храма в Дейр-эль-Бахри.

3. Ка как божественная категория

Буквально с первой же династии, с того момента, как появляются египетские имена, мы видим, что большой круг имен I династии — это имена, в которых присутствует Ка. Причем вместо Ка в имени может присутствовать имя какого-либо бога. Или же слово бог

ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ БА

27-08-2020 12:37

Андрей Зубов

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. КАТЕГОРИЯ БА

Древнеегипетская категория Ба. Проблема перевода на современные языки.

Хотя в египтологии принято переводить понятие «Ба» словом «душа», египтологи всегда оговариваются, что понятие «душа» или лишь частично покрывает понятие Ба, или вовсе не покрывает. Но поскольку, как правило, египтологи не очень хорошо понимают, что означает слово «душа» в их собственной культуре, то получается, что одна непонятность покрывается другой непонятностью. Исследователь, Эрик Хорнунг, касаясь перевода слова «Ба», писал:

Луи Жабкар, тоже написавший книгу о категории Ба («A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts». Chicago, 1968), отмечает:

Крылья души. Об иероглифическом изображении Ба.

В Древнем Царстве Ба изображалось в виде птицы, похожей на аиста. Большая идущая птица. Позднее, уже со Среднего Царства и до конца древнеегипетской религии, она изображалась в виде птицы с головой человека. А перед изображением птицы с головой человека, если это иероглиф, изображался горящий светильник.

Когда мы смотрим на большие изображения иероглифа Ба, а их довольно много в папирусах Книги Мертвых, то мы обращаем внимание на то, что художник пытался отразить портретное сходство умершего и его Ба. Египтянам важно было подчеркнуть, что это категория личностная, и что она связана с личностью человека. То есть человек и его Ба личностно тождественны, они соединены человеческой личностью.

То, что в Древнем Царстве изображения человеческого лица в иероглифе Ба не было (в случае изображения птицы) — нас не должно смущать. Вторая функция этого знака связана с полетом, это образ не земного, а небесного.

Что же представляет из себя категория Ба? Очень часто мы вообще не можем перевести Ба словом «душа», это будет странно звучать для нашего уха. Особенно, когда Ба употреблялось во множественном числе — Бау, а такое встречается часто, особенно в отношении богов. «Бау Ра» это, разумеется, не души Ра, а силы Ра. «Бау нечеру» — силы богов. Посмотрим, например, 306-е речение Текстов пирамид:

Невозможно перевести «души его осеняют его», правда? «Ужас его по обе стороны от него. Тайные знания (хекау) его у ног его» — то есть силы, ужас, хекау — это все разные аспекты воскресающего царя.

Или 570-е речение Текстов пирамид:

В позднем тексте птолемеевского времени, но претендующим на то, что он является указом царя III династии Джосера в так называемой «Стеле голода» с острова Сехель, упоминаются некие книги, хранящие божественную премудрость и именующиеся «Бау Ра». Этот текст звучит так:

То есть когда человек желает совершить какие-то дела, добрые дела, он будет руководствоваться книгами Ра, силами Ра.Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Андрей Зубов

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. КАТЕГОРИЯ БА

Древнеегипетская категория Ба. Проблема перевода на современные языки.

Хотя в египтологии принято переводить понятие «Ба» словом «душа», египтологи всегда оговариваются, что понятие «душа» или лишь частично покрывает понятие Ба, или вовсе не покрывает. Но поскольку, как правило, египтологи не очень хорошо понимают, что означает слово «душа» в их собственной культуре, то получается, что одна непонятность покрывается другой непонятностью. Исследователь, Эрик Хорнунг, касаясь перевода слова «Ба», писал:

«Скорее всего, как это часто бывает, невозможно найти действительно эквивалентное слово в современном языке. Такие переводы, как «мощь», «воля» или, позднее, «энергия», «творящая сила», далеко не всегда приемлемы и, в лучшем случае, лишь отчасти совпадают с действительным значением этого египетского слова».

(E. Hornung. Conceptions of God in Ancient Egypt)

Луи Жабкар, тоже написавший книгу о категории Ба («A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts». Chicago, 1968), отмечает:

«Ба, как и родственные ему понятия Ка и Ах, не имеют точных эквивалентов ни в одном из современных классических или семитских языков. Переводить понятие Ба, как это делали ранее и до сих пор делают, словом «душа» не только не соответствует его базисному значению, но к тому же привносит дуалистическое различение между телом и душой, подходящее для некоторых иных философских систем, но искажающее саму суть представлений о человеке, свойственных древним египтянам».

Крылья души. Об иероглифическом изображении Ба.

В Древнем Царстве Ба изображалось в виде птицы, похожей на аиста. Большая идущая птица. Позднее, уже со Среднего Царства и до конца древнеегипетской религии, она изображалась в виде птицы с головой человека. А перед изображением птицы с головой человека, если это иероглиф, изображался горящий светильник.

Когда мы смотрим на большие изображения иероглифа Ба, а их довольно много в папирусах Книги Мертвых, то мы обращаем внимание на то, что художник пытался отразить портретное сходство умершего и его Ба. Египтянам важно было подчеркнуть, что это категория личностная, и что она связана с личностью человека. То есть человек и его Ба личностно тождественны, они соединены человеческой личностью.

То, что в Древнем Царстве изображения человеческого лица в иероглифе Ба не было (в случае изображения птицы) — нас не должно смущать. Вторая функция этого знака связана с полетом, это образ не земного, а небесного.

Что же представляет из себя категория Ба? Очень часто мы вообще не можем перевести Ба словом «душа», это будет странно звучать для нашего уха. Особенно, когда Ба употреблялось во множественном числе — Бау, а такое встречается часто, особенно в отношении богов. «Бау Ра» это, разумеется, не души Ра, а силы Ра. «Бау нечеру» — силы богов. Посмотрим, например, 306-е речение Текстов пирамид:

«Сколь прекрасно это зрелище,

сколь великолепно это виденье —

говорят они, говорят боги —

Восхождение бога этого в небо,

восхождение Унаса этого в Небо.

Слава сил его (bȝw) осеняет его,

Ужас (šȝt) его по обе стороны от него,

Тайные знания (ḥḳȝw) его у ног его».

Невозможно перевести «души его осеняют его», правда? «Ужас его по обе стороны от него. Тайные знания (хекау) его у ног его» — то есть силы, ужас, хекау — это все разные аспекты воскресающего царя.

Или 570-е речение Текстов пирамид:

«Взойди ко мне! Ибо Солнце (rˁ) имя твое. Разгони тьму небесную, дабы явил себя Вышний Небосклона (Ḥrw-ȝḫtj, Хорахти) и дабы внимал он восхвалениям сил (bȝw) моих и славы моей в устах двух божественных Девятериц».

В позднем тексте птолемеевского времени, но претендующим на то, что он является указом царя III династии Джосера в так называемой «Стеле голода» с острова Сехель, упоминаются некие книги, хранящие божественную премудрость и именующиеся «Бау Ра». Этот текст звучит так:

«Пойду я в Дом Сетей, дается там человеку опора для дел, которые желает совершить он. Войду я в Дом Жизни, разверну я Бау Ра и буду я руководствоваться ими».

То есть когда человек желает совершить какие-то дела, добрые дела, он будет руководствоваться книгами Ра, силами Ра.

ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ АХ

09-08-2020 15:42

Андрей Зубов

КАТЕГОРИЯ АХ

Категория Ах и ее отличие от Ка, Ба и Рен.

Значение слова Ах (ˁḫ) — «слава», «блеск», «величие». Это универсальный образ, который встречается по всему миру. Вспомним Преображение Христа, о котором пишут все три евангелиста-синоптика, Матфей, Марк и Лука, когда не только его лицо, но даже одежда на нем, сделались такими сияющими, «как на земле не может выбелить белильщик» [Мк. 9:3].

Это сияние известно и в Индии. Скажем, в Брихадараньяке упанишаде, в учении о Пяти Огнях (Панча Агни), говорится, что после погребального костра, на котором сжигают тело усопшего, возникает человек, «покрытый сиянием». Т.е., сияние как образ иного человеческого бытия, сияющий человек, который прошел земной путь, — стал универсальным образом. И он в высшей степени свойственен Египту.

В светских текстах, не касающихся религии и участи умершего, слово Ах тоже употребляется. Оно имеет значение «могущественный», «умеющей все сделать». Но если в заупокойных текстах Ах — это преображенное существо, то используемое в отношении богов слово Ах означает их силы творения и возрождения. Так об этом пишет Тейлор в своей книге «Afterlife in Ancient Egypt».

Ученые постепенно осознавали, что такое Ах. В сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы XX века, Ах скорее казался им одной из форм человека. Скажем, Брэндон в своей книге «Destiny of Man» говорит о том, что «кажется, что сначала Ах являлось обозначением какого-то небесного существа, но утверждалось, что царь может обретать естество Ах, когда определенные священнодействия совершаются для него после его кончины» [Brandon. Destiny of Man. P.44].

Генри Фрэнкфорт отмечал:

«Ах, в противоположность Ба, не имеет никакого отношения к телу» — мы помним, что Ба — это птица, со Среднего царства — птица с лицом человека. И Ба имеет отношение к телу, поскольку сидит на теле, взлетает с него. Но ничего подобного не говорится об Ах.

«Но, в противоположность Ка, Ах личностно» — это тоже очень важное замечание. Вообще, Генри Фрэнкфорт очень глубоко понял суть египетской религии. Ка — это сущность, которая определяет личность, это замысел о человеке, если угодно, но не человек (форма, которую предстоит наполнить содержанием). Замысел о человеке — это идея в неоплатоническом смысле этого понятия. Личность возникает, когда ты соединил свою волю, свой выбор, с замыслом о тебе, со своей замысленной Богом сущностью. То есть, вернуться к своему Ка можно, но Ка неличностен. А Ба личностно, и Ах тоже личностно.

А вот что пишет Джеймс Тэйлор об Ах:

Сами заупокойные тексты именовались Саху, то есть и Книга Мертвых, и Тексты Ковчегов, и Тексты Пирамид — это Саху. Это то, что превращает в Ах. И действительно, в Книге Мертвых мы видим четыре совокупности сущностей. Это люди, боги, аху и мертвецы [BD 181.1.19; 175.1.46]. Например, в 181 речении:

Люди и боги относятся к нашему земному миру. Здесь, на земле, мы — люди, а духовные силы, бестелесные силы — это боги. А к миру мертвых относятся две другие сущности: аху — преображенные, спасшиеся; и мертвецы — те, кто не смогли преобразиться, достичь просветления из-за своих неправильных действий на земле.

Старшее поколение ученых постоянно делает акцент на том, что царь становится Аху благодаря ритуалам. А Самуэль БрэндонЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Андрей Зубов

КАТЕГОРИЯ АХ

Категория Ах и ее отличие от Ка, Ба и Рен.

Значение слова Ах (ˁḫ) — «слава», «блеск», «величие». Это универсальный образ, который встречается по всему миру. Вспомним Преображение Христа, о котором пишут все три евангелиста-синоптика, Матфей, Марк и Лука, когда не только его лицо, но даже одежда на нем, сделались такими сияющими, «как на земле не может выбелить белильщик» [Мк. 9:3].

Это сияние известно и в Индии. Скажем, в Брихадараньяке упанишаде, в учении о Пяти Огнях (Панча Агни), говорится, что после погребального костра, на котором сжигают тело усопшего, возникает человек, «покрытый сиянием». Т.е., сияние как образ иного человеческого бытия, сияющий человек, который прошел земной путь, — стал универсальным образом. И он в высшей степени свойственен Египту.

В светских текстах, не касающихся религии и участи умершего, слово Ах тоже употребляется. Оно имеет значение «могущественный», «умеющей все сделать». Но если в заупокойных текстах Ах — это преображенное существо, то используемое в отношении богов слово Ах означает их силы творения и возрождения. Так об этом пишет Тейлор в своей книге «Afterlife in Ancient Egypt».

Ученые постепенно осознавали, что такое Ах. В сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы XX века, Ах скорее казался им одной из форм человека. Скажем, Брэндон в своей книге «Destiny of Man» говорит о том, что «кажется, что сначала Ах являлось обозначением какого-то небесного существа, но утверждалось, что царь может обретать естество Ах, когда определенные священнодействия совершаются для него после его кончины» [Brandon. Destiny of Man. P.44].

Генри Фрэнкфорт отмечал:

«Подобно Ба, понятие Ах никогда не употребляется в отношении живого человека, но, подобно Ка, Ах никогда не изображается. Иероглифически он отображается хохлатым ибисом, но он вовсе не считается птицей. Значение слова — «сияющий», «прославленный» — указывает на то, что когда умерших именуют Аху (ˁḫw), то предполагается, что они — сверхъестественные существа. Место их пребывания — небеса, и Ах, в противоположность Ба, не имеет никакого отношения к телу. Но, в противоположность Ка, Ах личностно. Иногда ей приносят съестные приношения, и выражение «Хорошо снабженный Ах» постоянно в заупокойном ритуале. Мы переводим Ах как «преображенный дух» (transfigured spirit). Это умерший, запредельный, существующий вне земных или материальных уз и, таким образом, это наиболее духовное представление об умершем» [H.Frankfort. Kingship and the gods. P.64-65].

«Ах, в противоположность Ба, не имеет никакого отношения к телу» — мы помним, что Ба — это птица, со Среднего царства — птица с лицом человека. И Ба имеет отношение к телу, поскольку сидит на теле, взлетает с него. Но ничего подобного не говорится об Ах.

«Но, в противоположность Ка, Ах личностно» — это тоже очень важное замечание. Вообще, Генри Фрэнкфорт очень глубоко понял суть египетской религии. Ка — это сущность, которая определяет личность, это замысел о человеке, если угодно, но не человек (форма, которую предстоит наполнить содержанием). Замысел о человеке — это идея в неоплатоническом смысле этого понятия. Личность возникает, когда ты соединил свою волю, свой выбор, с замыслом о тебе, со своей замысленной Богом сущностью. То есть, вернуться к своему Ка можно, но Ка неличностен. А Ба личностно, и Ах тоже личностно.

А вот что пишет Джеймс Тэйлор об Ах:

«Aх отличается от иных "образов человеческого существа". В отличие от Ка, Ба и Рен (имени), которые являются аспектами индивидуума, Aх — это состояние, достижимое только после смерти и после благополучного прохождения через испытания и опасности. Не все умершие могли стать Aх. Тем, кто жил безнравственной жизнью, не дозволялось достичь блаженного состояния. И они обрекались второй смерти. Заупокойные тексты именовались Саху (sˁḫw) — то, что превращает в Aх» [J.Taylor Afterlife. P.32]

Сами заупокойные тексты именовались Саху, то есть и Книга Мертвых, и Тексты Ковчегов, и Тексты Пирамид — это Саху. Это то, что превращает в Ах. И действительно, в Книге Мертвых мы видим четыре совокупности сущностей. Это люди, боги, аху и мертвецы [BD 181.1.19; 175.1.46]. Например, в 181 речении:

«Привет Тебе, Осирис, сын Нут, увенчанный рогами. Высок Твой венец Атеф. Даны Тебе венец Уререт и посох пред лицом Девятерицы. Трепет пред Тобой сотворил Атум в сердцах людей, богов аху и мертвых».

Люди и боги относятся к нашему земному миру. Здесь, на земле, мы — люди, а духовные силы, бестелесные силы — это боги. А к миру мертвых относятся две другие сущности: аху — преображенные, спасшиеся; и мертвецы — те, кто не смогли преобразиться, достичь просветления из-за своих неправильных действий на земле.

Старшее поколение ученых постоянно делает акцент на том, что царь становится Аху благодаря ритуалам. А Самуэль Брэндон

ПАТ & РЕХИТ

27-07-2020 16:05

Андрей Зубов

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. ПАТ И РЕХИТ

1. Смысл категории «ремеч» («люди»)

Основой египетского понимания царственности являлось то, что царь живет для людей. Царь Ахтой объяснял своему сыну Мерикара — «царь живет для вас». Как же царь живет для людей и как вообще понимали это «царское дело» в отношении людей египтяне?

Царь воспринимался египтянами не как администратор, начальник или высший судья. Да, все эти функции были, и они, быть может, даже усиливались со временем, но главное, что было важно для подданных царя, это то, что царь был спасающим, был их спасителем. Царь помогал людям войти в вечность. Для того и возникла царственность, чтобы помочь людям совершить шаг в благую вечность. Чтобы понять механизм, как это происходило, необходимо разобраться в двух очень важных категориях египетского общества, в понимании которых нет единодушия у египтологов. Это категории пат (pˁt) и рехит (rḫjt). Но прежде посмотрим на само слово «люди» (rmṯ).

Слово «люди» (ремеч), как считает Зигфрид Моренц, первоначально означало «египтяне», в противоположность «чужеземцам» (S.Morenz. Egyptian Religion). То есть это были именно жители страны Египта. Действительно, в речениях Ипувера (I переходный период) содержится своего рода плач о погибели египетской земли. Ипувер говорит, что племена пустыни (ḫȝ stjw, «ха сетиу») стали ремеч повсюду. То есть иноземцы, варвары (если говорить на греческий манер) стали египтянами, и это не менее ужасно, чем то, что, допустим, публичные женщины стали знатными дамами, а знатные дамы стали публичными женщинами. Именно это и происходит в Египте эпохи революции Первого Переходного периода, эпохи социальной смуты.

В Книге Врат (BG II, 4-5) мы также встречаем слова о том, что Гор творит ремеч наравне с азиатами (ˁȝmw, «ааму»), неграми (nḥsjw, «нехсиу») и ливийцами (ṯmḥw, «чемеху»). Все эти народы равны перед Богом. Для Книги Врат, для Нового царства, это уже нормально. В это время ремеч — часто уже просто люди. Даже не египтяне, в противоположность иноземцам, как в Древнем царстве и, по традиции, хотя и с другим смыслом — в цитированном фрагменте Книги Врат. И так до коптского времени включительно: ремеч — это люди вообще. «Египтяне» — это ремеч эн Кемет (rmṯ n Kmt, «люди Египта»).¹

Но здесь интересно мнение Геродота. Во-первых, из «Истории» Геродота (II,143) мы узнаем, что слово ремеч, по крайней мере, во времена Геродота произносилось как «пи-ромис» (где «пи» — артикль). Египетских огласовок мы не знаем. Поэтому сообщение Геродота очень ценно — оказывается, это слово произносилось как «ромис».² И Геродот пишет, что «пиромис» по-эллински означает «благородные люди» (καλοκάγαθος).³ Он не употребляет слово ἄνθρωποι, означающее «люди» вообще. Но из контекста этого рассказа вполне очевидно, что сам Геродот не совсем понимал египетских жрецов.

__________________________________

[1] Kmt (Кемет) — «черная» [плодородная земля], земля долины Нила — Египет.

[2] Отсылка к свидетельству Геродота весьма сомнительна. Греки нещадно коверкали египетские слова, часто сближая их (по созвучию) с греческими словами, имеющими схожее значение. Слово «пиромис» подозрительно напоминает pr rmṯ — «дом ремеч», а слово «ромис», также подозрительно, созвучно с греч. ῥώμης («духовная сила»).

ῥώμη, дор. ῥώμα ἡ

1) сила, крепость, мощь (ῥ. ψυχῆς Xen. — душевная сила, мужество);

2) духовная мощь, мужество (μετὰ ῥώμης Thuc. — мужественно);

3) могущество (πόλεως Thuc.);

4) вооруженные силы, войско.

[3] καλοκάγαθος (= καλὸς καὶ ἀγαθός) — термин, использовавшийся в античной Этике, составленный из двух прилагательных: καλός (прекрасный) и ἀγαθός (добрый).

Геродот рассказывает, что он сам был в храме Амона в Фивах, — и там ему показывали колоссальные деревянные статуи египетских жрецов — этих самых «пиромис», благородных людей. Причем ему показывали множество этих статуй — 345. И он вспоминает, что до него в этом храме был Гекатей Милетский, тоже греческий историк. Гекатей хвастливо рассказывал египетским жрецам, что он знает всех своих предков до 16-го колена и что его род происходит от богов. Вместо ответа, египетские жрецы повели его в храм Амона и показали ему эти бесконечные ряды статуй верховных жрецов Амона, говоря, что каждый из них был сыном предшествующего. Но египетские жрецы подчеркнули, что все они «пиромис», аЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Андрей Зубов

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. ПАТ И РЕХИТ

1. Смысл категории «ремеч» («люди»)

Основой египетского понимания царственности являлось то, что царь живет для людей. Царь Ахтой объяснял своему сыну Мерикара — «царь живет для вас». Как же царь живет для людей и как вообще понимали это «царское дело» в отношении людей египтяне?

Царь воспринимался египтянами не как администратор, начальник или высший судья. Да, все эти функции были, и они, быть может, даже усиливались со временем, но главное, что было важно для подданных царя, это то, что царь был спасающим, был их спасителем. Царь помогал людям войти в вечность. Для того и возникла царственность, чтобы помочь людям совершить шаг в благую вечность. Чтобы понять механизм, как это происходило, необходимо разобраться в двух очень важных категориях египетского общества, в понимании которых нет единодушия у египтологов. Это категории пат (pˁt) и рехит (rḫjt). Но прежде посмотрим на само слово «люди» (rmṯ).

Слово «люди» (ремеч), как считает Зигфрид Моренц, первоначально означало «египтяне», в противоположность «чужеземцам» (S.Morenz. Egyptian Religion). То есть это были именно жители страны Египта. Действительно, в речениях Ипувера (I переходный период) содержится своего рода плач о погибели египетской земли. Ипувер говорит, что племена пустыни (ḫȝ stjw, «ха сетиу») стали ремеч повсюду. То есть иноземцы, варвары (если говорить на греческий манер) стали египтянами, и это не менее ужасно, чем то, что, допустим, публичные женщины стали знатными дамами, а знатные дамы стали публичными женщинами. Именно это и происходит в Египте эпохи революции Первого Переходного периода, эпохи социальной смуты.

В Книге Врат (BG II, 4-5) мы также встречаем слова о том, что Гор творит ремеч наравне с азиатами (ˁȝmw, «ааму»), неграми (nḥsjw, «нехсиу») и ливийцами (ṯmḥw, «чемеху»). Все эти народы равны перед Богом. Для Книги Врат, для Нового царства, это уже нормально. В это время ремеч — часто уже просто люди. Даже не египтяне, в противоположность иноземцам, как в Древнем царстве и, по традиции, хотя и с другим смыслом — в цитированном фрагменте Книги Врат. И так до коптского времени включительно: ремеч — это люди вообще. «Египтяне» — это ремеч эн Кемет (rmṯ n Kmt, «люди Египта»).¹

Но здесь интересно мнение Геродота. Во-первых, из «Истории» Геродота (II,143) мы узнаем, что слово ремеч, по крайней мере, во времена Геродота произносилось как «пи-ромис» (где «пи» — артикль). Египетских огласовок мы не знаем. Поэтому сообщение Геродота очень ценно — оказывается, это слово произносилось как «ромис».² И Геродот пишет, что «пиромис» по-эллински означает «благородные люди» (καλοκάγαθος).³ Он не употребляет слово ἄνθρωποι, означающее «люди» вообще. Но из контекста этого рассказа вполне очевидно, что сам Геродот не совсем понимал египетских жрецов.

__________________________________

[1] Kmt (Кемет) — «черная» [плодородная земля], земля долины Нила — Египет.

[2] Отсылка к свидетельству Геродота весьма сомнительна. Греки нещадно коверкали египетские слова, часто сближая их (по созвучию) с греческими словами, имеющими схожее значение. Слово «пиромис» подозрительно напоминает pr rmṯ — «дом ремеч», а слово «ромис», также подозрительно, созвучно с греч. ῥώμης («духовная сила»).

ῥώμη, дор. ῥώμα ἡ

1) сила, крепость, мощь (ῥ. ψυχῆς Xen. — душевная сила, мужество);

2) духовная мощь, мужество (μετὰ ῥώμης Thuc. — мужественно);

3) могущество (πόλεως Thuc.);

4) вооруженные силы, войско.

[3] καλοκάγαθος (= καλὸς καὶ ἀγαθός) — термин, использовавшийся в античной Этике, составленный из двух прилагательных: καλός (прекрасный) и ἀγαθός (добрый).

Геродот рассказывает, что он сам был в храме Амона в Фивах, — и там ему показывали колоссальные деревянные статуи египетских жрецов — этих самых «пиромис», благородных людей. Причем ему показывали множество этих статуй — 345. И он вспоминает, что до него в этом храме был Гекатей Милетский, тоже греческий историк. Гекатей хвастливо рассказывал египетским жрецам, что он знает всех своих предков до 16-го колена и что его род происходит от богов. Вместо ответа, египетские жрецы повели его в храм Амона и показали ему эти бесконечные ряды статуй верховных жрецов Амона, говоря, что каждый из них был сыном предшествующего. Но египетские жрецы подчеркнули, что все они «пиромис», а

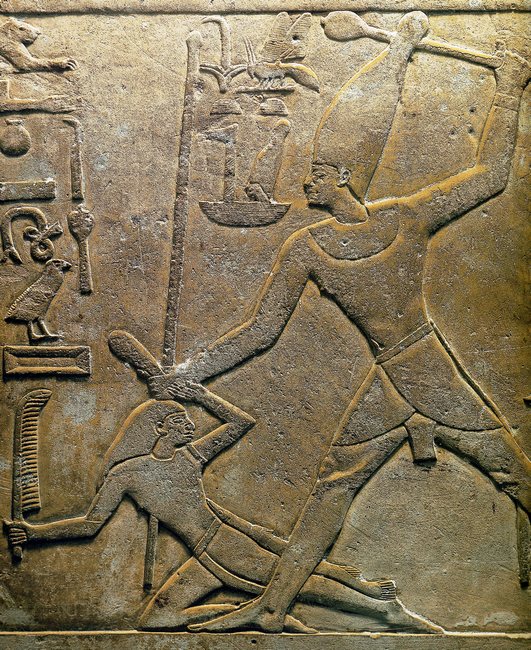

ХЕБ-СЕД

19-07-2020 22:14

Андрей Зубов

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ МОНАРХИЯ. ПРАЗДНИК ХВОСТА

1. Царские праздники. «Праздник хвоста» (хеб-сед)

Тремя основными царскими ритуалами в Египте были: возведение на престол, которое, обычно, происходило сразу же после смерти предшествующего царя; коронация, которая была разнесена во времени с возведением на престол и происходила обычно в начале года или в начале сезона, когда после разлива Нила начинались сельскохозяйственные работы, т.е. она приходилась на время посева, когда жизнь начинала возрождаться, и царская власть символизировала это. А вот третья составляющая — праздник хеб-сед — это очень своеобразный, чисто египетский, ритуал, о котором много написали египтологи, но однозначного понимания, что это такое, у египтологов нет. Важно, что этот ритуал отражает очень существенный аспект царственности в Древнем Египте.

Первое слово — «хеб» — означает праздник. «Хеб-сед» буквально означает «праздник хвоста». Почему хвоста — к этому мы вернемся чуть позже. Суть же этого праздника заключалась в том, что живой царь мистериально умирал. И все, что связано с ритуалом хеб-седа, было, в первую очередь, связано со смертью и возрождением живого, не собирающегося умирать царя.

Изображения хеб-седа многочисленны. У царей и у многих богатых людей (т.е. не только у царей, и это очень интересно) кроме основной гробницы, где покоится тело, были и другие гробницы, которые возводились еще при жизни и в которых находился пустой саркофаг. Часто этот саркофаг по размерам не был равен взрослому телу, он был маленьким. Кроме саркофага, в этих гробницах порой мы находим еще один элемент — статую в позе Осириса, т.е. в позе умершего.

Сцена хеб-седа из гробницы Херуэфа. XVIII дин. Эль-Ассасиф.

Мы знаем, что праздник хеб-сед был связан с битвой сынов Гора и последователей Сета. Эту битву изображали люди — мы не знаем, жрецы ли, добровольцы ли, или два отряда воинов, — но есть изображения, как люди с палками¹ бросаются друг на друга. Наверное, никто никого не убивал, это было, в общем, символическое действо, турнир.

_________________________________

[1] На приведённом выше изображении, видно, что это, очевидно, ритуальное противостояние (не исключено, что в форме танца) и в руках противоборствующие стороны держат не «палки», а стебли папируса, заканчивающиеся цветком. Жезл уадж (wȝḏ, «зеленый») в форме стебля папируса с навершием в виде цветка папируса символизирует «возрождение», «вечную молодость».

Воздвижение столпа Джед. Гробница Херуэфа. XVIII дин. Эль-Ассасиф.

После этого происходило воздвижение столпа Джед (ḏd, символ постоянства и стабильности). Джед, согласно Текстам пирамид, — это спинной столб, позвоночник Осириса. Т.е. воздвижение Джеда — это воздвижение Осириса. После воздвижения столпа Джед происходил обряд, который назывался «Умиротворение Осириса».

2. Связь царских кенотафов с хеб-седом

Мы не знаем всех ритуалов и речений, которые были связаны с хеб-седом, но важно, что это очень древний обычай. Он существует буквально с начала Древнего царства. В Египте заупокойные ансамбли возводились при жизни. И уже при первых династиях в южной части заупокойного ансамбля ставилась хеб-седная гробница. Юг (ḳbḥw, «прохладная вода») — это сторона истоков Нила, это одновременно небо и страна усопших. В Египте в глубочайшей древности именно юг связывался с умершими. К ним и была обращена пустая гробница, которую мы по-гречески называем кенотафом (κενοτάφιον).

Характерно, что Кебехут (Kbḥw.t) — это дочь Анубиса, богиня мертвых,² и ее мы тоже встречаем в текстах.

_________________________________

[2] Kbḥw.t (Кебхут, Кебехут) — богиня бальзамирования и чистой прохладной воды. Кебхут помогала Анубису в процессе мумификации, омывала внутренности и тело умерших, приносила священную воду необходимую для омовения умершего. Она приносила воду душам мёртвых, пока они ждали завершения процесса мумификации.

С V династии ориентация кенотафа меняется на восточную, и это один из примеров того, что нечто меняется в сознании египтян, что солярная символика начинает превалировать. Меняется и ориентация заупокойного храма — с северной стороны (область звезд «негибнущих», не опускающихся за горизонт) на восточную. Т.е. кенотаф и заупокойный храм ставятся теперь рядом.

Отечественная исследовательница Н.Постовская, изучавшая обряд хеб-седа еще в 1950-е годы, писала:

[quote]«Для ряда царейЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Андрей Зубов

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ МОНАРХИЯ. ПРАЗДНИК ХВОСТА

1. Царские праздники. «Праздник хвоста» (хеб-сед)

Тремя основными царскими ритуалами в Египте были: возведение на престол, которое, обычно, происходило сразу же после смерти предшествующего царя; коронация, которая была разнесена во времени с возведением на престол и происходила обычно в начале года или в начале сезона, когда после разлива Нила начинались сельскохозяйственные работы, т.е. она приходилась на время посева, когда жизнь начинала возрождаться, и царская власть символизировала это. А вот третья составляющая — праздник хеб-сед — это очень своеобразный, чисто египетский, ритуал, о котором много написали египтологи, но однозначного понимания, что это такое, у египтологов нет. Важно, что этот ритуал отражает очень существенный аспект царственности в Древнем Египте.

Первое слово — «хеб» — означает праздник. «Хеб-сед» буквально означает «праздник хвоста». Почему хвоста — к этому мы вернемся чуть позже. Суть же этого праздника заключалась в том, что живой царь мистериально умирал. И все, что связано с ритуалом хеб-седа, было, в первую очередь, связано со смертью и возрождением живого, не собирающегося умирать царя.

Изображения хеб-седа многочисленны. У царей и у многих богатых людей (т.е. не только у царей, и это очень интересно) кроме основной гробницы, где покоится тело, были и другие гробницы, которые возводились еще при жизни и в которых находился пустой саркофаг. Часто этот саркофаг по размерам не был равен взрослому телу, он был маленьким. Кроме саркофага, в этих гробницах порой мы находим еще один элемент — статую в позе Осириса, т.е. в позе умершего.

Сцена хеб-седа из гробницы Херуэфа. XVIII дин. Эль-Ассасиф.

Мы знаем, что праздник хеб-сед был связан с битвой сынов Гора и последователей Сета. Эту битву изображали люди — мы не знаем, жрецы ли, добровольцы ли, или два отряда воинов, — но есть изображения, как люди с палками¹ бросаются друг на друга. Наверное, никто никого не убивал, это было, в общем, символическое действо, турнир.

_________________________________

[1] На приведённом выше изображении, видно, что это, очевидно, ритуальное противостояние (не исключено, что в форме танца) и в руках противоборствующие стороны держат не «палки», а стебли папируса, заканчивающиеся цветком. Жезл уадж (wȝḏ, «зеленый») в форме стебля папируса с навершием в виде цветка папируса символизирует «возрождение», «вечную молодость».

Воздвижение столпа Джед. Гробница Херуэфа. XVIII дин. Эль-Ассасиф.

После этого происходило воздвижение столпа Джед (ḏd, символ постоянства и стабильности). Джед, согласно Текстам пирамид, — это спинной столб, позвоночник Осириса. Т.е. воздвижение Джеда — это воздвижение Осириса. После воздвижения столпа Джед происходил обряд, который назывался «Умиротворение Осириса».

2. Связь царских кенотафов с хеб-седом

Мы не знаем всех ритуалов и речений, которые были связаны с хеб-седом, но важно, что это очень древний обычай. Он существует буквально с начала Древнего царства. В Египте заупокойные ансамбли возводились при жизни. И уже при первых династиях в южной части заупокойного ансамбля ставилась хеб-седная гробница. Юг (ḳbḥw, «прохладная вода») — это сторона истоков Нила, это одновременно небо и страна усопших. В Египте в глубочайшей древности именно юг связывался с умершими. К ним и была обращена пустая гробница, которую мы по-гречески называем кенотафом (κενοτάφιον).

Характерно, что Кебехут (Kbḥw.t) — это дочь Анубиса, богиня мертвых,² и ее мы тоже встречаем в текстах.

_________________________________

[2] Kbḥw.t (Кебхут, Кебехут) — богиня бальзамирования и чистой прохладной воды. Кебхут помогала Анубису в процессе мумификации, омывала внутренности и тело умерших, приносила священную воду необходимую для омовения умершего. Она приносила воду душам мёртвых, пока они ждали завершения процесса мумификации.

С V династии ориентация кенотафа меняется на восточную, и это один из примеров того, что нечто меняется в сознании египтян, что солярная символика начинает превалировать. Меняется и ориентация заупокойного храма — с северной стороны (область звезд «негибнущих», не опускающихся за горизонт) на восточную. Т.е. кенотаф и заупокойный храм ставятся теперь рядом.

Отечественная исследовательница Н.Постовская, изучавшая обряд хеб-седа еще в 1950-е годы, писала:

[quote]«Для ряда царей

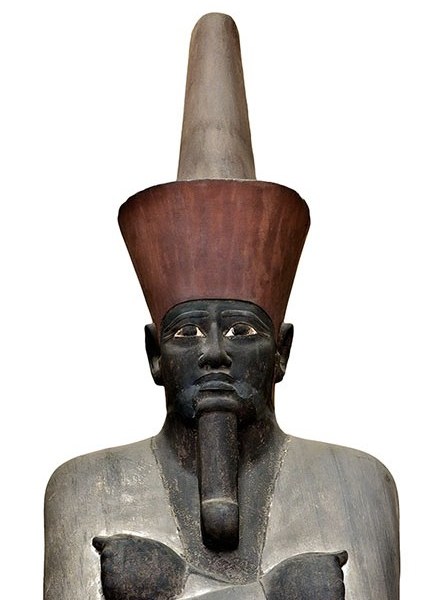

ТРИАДЫ МЕНКАУРА

12-07-2020 13:13

Орехов Роман Александрович

ТРИАДЫ МЕНКАУРА. ПОПЫТКА НОВОГО ПРОЧТЕНИЯ, ИЛИ

НЕКОТОРЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ТЕОРИИ Ф.Д. ФРИДМАН

АННОТАЦИЯ

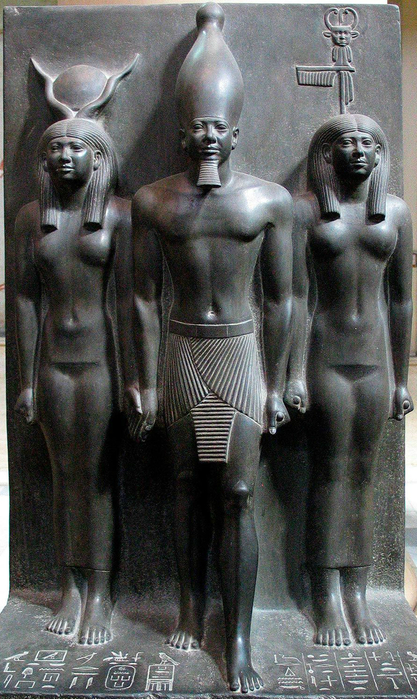

Автор статьи подвергает критическому рассмотрению теорию Ф.Д. Фридман, которая трактует знаменитые триады царя Менкаура, происходящие из долинного храма его пирамиды, как хеб-седные. Американский исследователь проанализировала триады с точки зрения сравнительной иконографии, но при этом не дала четкого определения, что она понимает под таким сложным явлением, как хеб-сед (ḥb-sd, «праздник хвоста»).¹ Так как праздник на протяжении истории Древнего Египта менял свое сущностное наполнение, данные сюжеты могут быть истолкованы двояко, в том числе как причастные к ритуалу коронации, который также подтверждал царский статус и мог, в отличие от хеб-седа, проводиться ежегодно. По мнению автора статьи, основная идея, заложенная в триадах Менкаура, связана с празднованием Нового года, когда царь встречал богиню плодородия Хатхор, прибывавшую от южных рубежей страны.

_______________________________

[1] Древнеегипетское торжество хеб-сед, или «праздник хвоста», получило свое название из-за обычая прикреплять к ритуальной одежде фараона хвост быка.

* * *

ТЕОРИЯ Ф.Д. ФРИДМАН

В 1931г. Райзнер (George Andrew Reisner), руководитель Бостонской экспедиции в Гизе, опубликовал результаты раскопок пирамидного комплекса царя IV династии Менкаура (Mn-kȝw-Rˁ). Он охарактеризовал материалы, использованные при возведении пирамидного комплекса, храмов и припирамидного поселения, описал технику их строительства, предложил перевод и классификацию скорописных надписей строителей на каменных блоках, дал классификацию орудий труда, каменных сосудов, керамики и статуй.

Особый интерес у исследователей вызвали триады — скульптурные группы, каждая из которых включает царя, богиню Хатхор и божество — персонификацию того или иного нома. Всего было найдено шесть подобных памятников, и все они происходят из долинного храма. Четыре триады имеют идеальную степень сохранности, остальные две дошли до нашего времени во фрагментах.

Три из целиком сохранившихся памятников хранятся в Египетском музее в Каире. Они почти идентичны. Богиня Хатхор стоит с правой стороны от центральной фигуры Менкаура и держит его за руку. Слева от царя располагаются персонификации номов, в двух случаях женские, в одном — мужская. Голова богини увенчана коровьими рогами с солнечным диском, в свободной руке — шен (šn) — символ вечного движения солнца. Четвертая целая триада ныне хранится в Музее изящных искусств в Бостоне. Ее композиция несколько иная. Богиня восседает на троне в центре и по-матерински обнимает Менкаура. Справа от Хатхор стоит богиня — персонификация Гермопольского нома. На голове царя — «белая корона» Верхнего Египта, в руках — булава и футляр мекес (mks). Его поза символична. Он не просто держит булаву в руке, а опускает ее на трон рядом с Хатхор, вероятно показывая этим жестом свое преимущественное право быть наследником богов. Очевидно, что перед нами зафиксирован ритуал коронации — ḫˁj m nsw-bjtj. Богиня Хатхор, как и царь, присутствует среди персонажей всех триад, следовательно при коронации (ḫˁj) именно она передавала царю право быть владыкой объединенного Египта, и в частности конкретного нома.

Мастерство резчиков и скульпторов достигло в эпоху правления Менкаура значительных высот. Показателем совершенства триад является в том числе то, что они выполнены не штучно, а серийно. Скульптор проявил себя замечательным копиистом — смог повторить образы Менкаура и богини Хатхор, сохранив мельчайшие детали. И это при том, что материалом данных скульптурных групп была не глина, а камень — светло-зеленый сланец.

Исследователи по-разному определяли для себя, какое количество триад могло первоначально находиться в храме. Так, Райзнер полагал, что их было шесть, а В.Вуд — восемь. Очевидно одно — все сохранившиеся триады представляли номы, относившиеся к Верхнему Египту.

2. Триада Фиванского нома. Египетский музей. Каир. JE 40678.

3. Триада Кинопольского нома. Египетский музей. каир. JE 40679.

4.Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Орехов Роман Александрович

ТРИАДЫ МЕНКАУРА. ПОПЫТКА НОВОГО ПРОЧТЕНИЯ, ИЛИ

НЕКОТОРЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ТЕОРИИ Ф.Д. ФРИДМАН

АННОТАЦИЯ

Автор статьи подвергает критическому рассмотрению теорию Ф.Д. Фридман, которая трактует знаменитые триады царя Менкаура, происходящие из долинного храма его пирамиды, как хеб-седные. Американский исследователь проанализировала триады с точки зрения сравнительной иконографии, но при этом не дала четкого определения, что она понимает под таким сложным явлением, как хеб-сед (ḥb-sd, «праздник хвоста»).¹ Так как праздник на протяжении истории Древнего Египта менял свое сущностное наполнение, данные сюжеты могут быть истолкованы двояко, в том числе как причастные к ритуалу коронации, который также подтверждал царский статус и мог, в отличие от хеб-седа, проводиться ежегодно. По мнению автора статьи, основная идея, заложенная в триадах Менкаура, связана с празднованием Нового года, когда царь встречал богиню плодородия Хатхор, прибывавшую от южных рубежей страны.

_______________________________

[1] Древнеегипетское торжество хеб-сед, или «праздник хвоста», получило свое название из-за обычая прикреплять к ритуальной одежде фараона хвост быка.

ТЕОРИЯ Ф.Д. ФРИДМАН

В 1931г. Райзнер (George Andrew Reisner), руководитель Бостонской экспедиции в Гизе, опубликовал результаты раскопок пирамидного комплекса царя IV династии Менкаура (Mn-kȝw-Rˁ). Он охарактеризовал материалы, использованные при возведении пирамидного комплекса, храмов и припирамидного поселения, описал технику их строительства, предложил перевод и классификацию скорописных надписей строителей на каменных блоках, дал классификацию орудий труда, каменных сосудов, керамики и статуй.

Особый интерес у исследователей вызвали триады — скульптурные группы, каждая из которых включает царя, богиню Хатхор и божество — персонификацию того или иного нома. Всего было найдено шесть подобных памятников, и все они происходят из долинного храма. Четыре триады имеют идеальную степень сохранности, остальные две дошли до нашего времени во фрагментах.

Три из целиком сохранившихся памятников хранятся в Египетском музее в Каире. Они почти идентичны. Богиня Хатхор стоит с правой стороны от центральной фигуры Менкаура и держит его за руку. Слева от царя располагаются персонификации номов, в двух случаях женские, в одном — мужская. Голова богини увенчана коровьими рогами с солнечным диском, в свободной руке — шен (šn) — символ вечного движения солнца. Четвертая целая триада ныне хранится в Музее изящных искусств в Бостоне. Ее композиция несколько иная. Богиня восседает на троне в центре и по-матерински обнимает Менкаура. Справа от Хатхор стоит богиня — персонификация Гермопольского нома. На голове царя — «белая корона» Верхнего Египта, в руках — булава и футляр мекес (mks). Его поза символична. Он не просто держит булаву в руке, а опускает ее на трон рядом с Хатхор, вероятно показывая этим жестом свое преимущественное право быть наследником богов. Очевидно, что перед нами зафиксирован ритуал коронации — ḫˁj m nsw-bjtj. Богиня Хатхор, как и царь, присутствует среди персонажей всех триад, следовательно при коронации (ḫˁj) именно она передавала царю право быть владыкой объединенного Египта, и в частности конкретного нома.

Мастерство резчиков и скульпторов достигло в эпоху правления Менкаура значительных высот. Показателем совершенства триад является в том числе то, что они выполнены не штучно, а серийно. Скульптор проявил себя замечательным копиистом — смог повторить образы Менкаура и богини Хатхор, сохранив мельчайшие детали. И это при том, что материалом данных скульптурных групп была не глина, а камень — светло-зеленый сланец.

Исследователи по-разному определяли для себя, какое количество триад могло первоначально находиться в храме. Так, Райзнер полагал, что их было шесть, а В.Вуд — восемь. Очевидно одно — все сохранившиеся триады представляли номы, относившиеся к Верхнему Египту.

2. Триада Фиванского нома. Египетский музей. Каир. JE 40678.

3. Триада Кинопольского нома. Египетский музей. каир. JE 40679.

4.

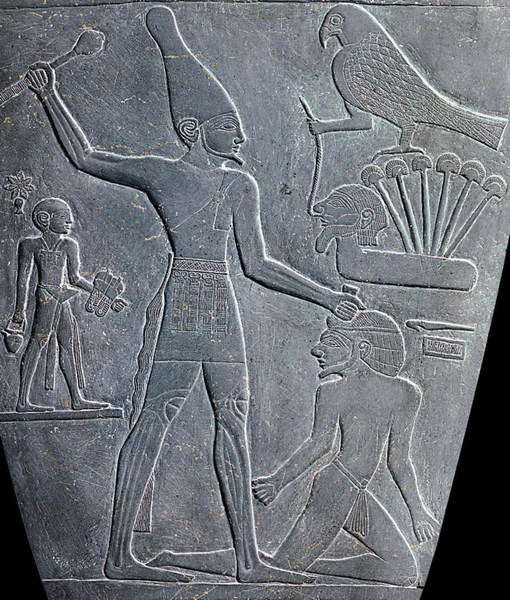

ДЕШРЕТ И ХЕДЖЕТ

03-07-2020 20:50

Кудрявец А.В.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕГИПЕТСКИХ ЦАРСКИХ КОРОН ДЕШРЕТ И ХЕДЖЕТ

В египтологии традиционно считается, что короны дешрет (dšrt) и хеджет (ḥḏt) символизируют, соответственно, Нижний Египет и Верхний. Также предполагается, что в Додинастическую эпоху в долине Нила упомянутые царства существовали отдельно друг от друга, но первые фараоны объединили их в одно, положив начало истории Древнего Египта. Соединили и короны, получив одну на оба царства.¹

их в одно, положив начало истории Древнего Египта. Соединили и короны, получив одну на оба царства.¹

_______________________________

[1] Пшент (греч. ψχεντ, «псхент»; егип. pȝ-sḫm.ty, «па-схемти»), от др.-егип. sḫm.ty («две сильных») — корона древнеегипетских фараонов. Представляла собой две соединенные короны — дешрет и хеджет.

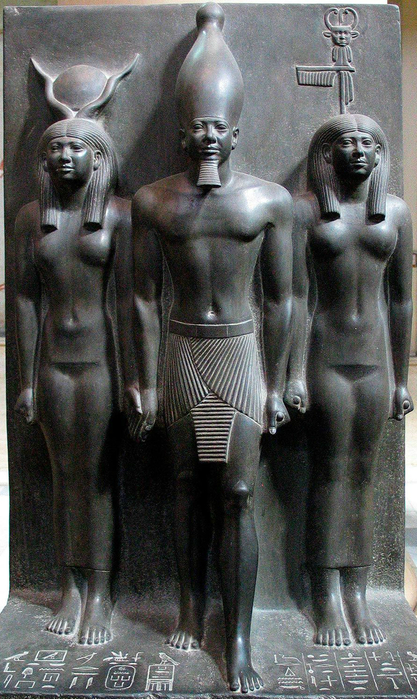

Казалось бы, все просто и понятно, но известные факты рушат эту красивую легенду. Так, хорошо известны статуи основателя Среднего царства Ментухотепа II, на которых он изображен только в одной короне Нижнего царства — дешрет. Сразу возникает вопрос: означает ли это, что Ментухотеп II правил только Нижним Египтом, а страна вновь разделилась на два царства? Ведь не может быть так, что фараон забыл про свои владения, не отразив их на своей короне? Обычно правители поступали ровно наоборот — приписывали себе лишнее. Но на следующем изображении (рис. 3) ситуация меняется на противоположную.

2. Раскрашенная сидящая статуя из песчаника Ментухотепа II.. Египетский музей, Каир._Среднее царство.

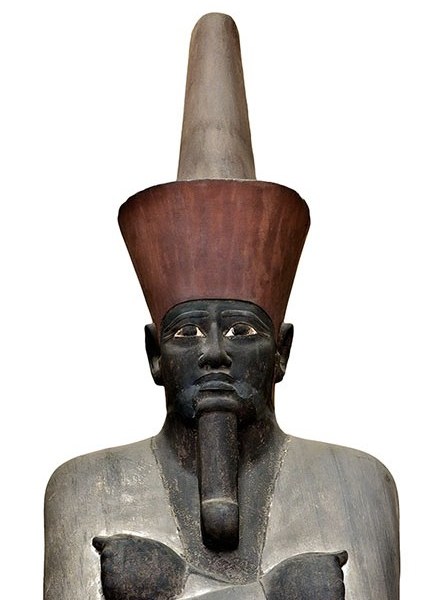

3. Рельеф из заупокойного храма Ментухотепа II в Дейр эль-Бахри. Ритуальная казнь пленника фараоном.

На голове Ментухотепа II теперь корона Верхнего Египта — хеджет. А про корону Нижнего он, выходит, «забыл»? Странная забывчивость Ментухотепа II объясняется, скорей всего, тем, что символизм корон дешрет и хеджет иной, нежели принято в академической среде.

Ниже еще один характерный пример. Фараон Рамзес III в трех разных коронах, слева-направо: в короне Нижнего Египта — дешрет, объединенного царства — пшент, и Верхнего Египта — хеджет.

Следует отметить, что чаще всего фараоны в короне хеджет встречаются в период Древнего царства. Правление фараона Нармера относится к Додинастическому периоду (нулевая династия). Палетка с его изображением была обнаружена при раскопках Иераконполя, т.е. на самом юге Древнего Египта, и на ней Нармер предстает в двух разных коронах.

7. Изображения Нармера в коронах хеджет и дешрет, с разных сторон палетки.

Данное обстоятельство побудило некоторых египтологов объявить Нармера царем-объединителем двух царств, их даже не смущало отсутствие у него двойной короны пшент.

Это далеко не все примеры явной путаницы с коронами, когда фараон объединённого царства носит корону одного из них, «забывая» про другое. Попробуем разобраться, в чем тут дело. Начнем с наиболее простой и понятной красной короны дешрет (dšr.t — «красная»). Первое, что она напоминает — кресло или трон. У людей Древности абстрактное мышление было развито плохо, следовательно они ничего не выдумывали, а изображали то, что видели своими глазами. Если предмет похож на трон со спинкой, то это он самый и есть. Корона, изображающая престол, позволяет однозначно идентифицировать его обладателя, т.е. верховного правителя.² Трон и сегодня остается непременным атрибутом любого вождя африканского племени.

Корона в виде трона — простейшее решение для идентификации: если встречается человек с троном — под ним или на голове — то это несомненно вождь.

8. Красная почваЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Кудрявец А.В.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕГИПЕТСКИХ ЦАРСКИХ КОРОН ДЕШРЕТ И ХЕДЖЕТ

В египтологии традиционно считается, что короны дешрет (dšrt) и хеджет (ḥḏt) символизируют, соответственно, Нижний Египет и Верхний. Также предполагается, что в Додинастическую эпоху в долине Нила упомянутые царства существовали отдельно друг от друга, но первые фараоны объединили

их в одно, положив начало истории Древнего Египта. Соединили и короны, получив одну на оба царства.¹

их в одно, положив начало истории Древнего Египта. Соединили и короны, получив одну на оба царства.¹_______________________________

[1] Пшент (греч. ψχεντ, «псхент»; егип. pȝ-sḫm.ty, «па-схемти»), от др.-егип. sḫm.ty («две сильных») — корона древнеегипетских фараонов. Представляла собой две соединенные короны — дешрет и хеджет.

Казалось бы, все просто и понятно, но известные факты рушат эту красивую легенду. Так, хорошо известны статуи основателя Среднего царства Ментухотепа II, на которых он изображен только в одной короне Нижнего царства — дешрет. Сразу возникает вопрос: означает ли это, что Ментухотеп II правил только Нижним Египтом, а страна вновь разделилась на два царства? Ведь не может быть так, что фараон забыл про свои владения, не отразив их на своей короне? Обычно правители поступали ровно наоборот — приписывали себе лишнее. Но на следующем изображении (рис. 3) ситуация меняется на противоположную.

2. Раскрашенная сидящая статуя из песчаника Ментухотепа II.. Египетский музей, Каир._Среднее царство.

3. Рельеф из заупокойного храма Ментухотепа II в Дейр эль-Бахри. Ритуальная казнь пленника фараоном.

На голове Ментухотепа II теперь корона Верхнего Египта — хеджет. А про корону Нижнего он, выходит, «забыл»? Странная забывчивость Ментухотепа II объясняется, скорей всего, тем, что символизм корон дешрет и хеджет иной, нежели принято в академической среде.

Ниже еще один характерный пример. Фараон Рамзес III в трех разных коронах, слева-направо: в короне Нижнего Египта — дешрет, объединенного царства — пшент, и Верхнего Египта — хеджет.

Следует отметить, что чаще всего фараоны в короне хеджет встречаются в период Древнего царства. Правление фараона Нармера относится к Додинастическому периоду (нулевая династия). Палетка с его изображением была обнаружена при раскопках Иераконполя, т.е. на самом юге Древнего Египта, и на ней Нармер предстает в двух разных коронах.

7. Изображения Нармера в коронах хеджет и дешрет, с разных сторон палетки.

Данное обстоятельство побудило некоторых египтологов объявить Нармера царем-объединителем двух царств, их даже не смущало отсутствие у него двойной короны пшент.

Это далеко не все примеры явной путаницы с коронами, когда фараон объединённого царства носит корону одного из них, «забывая» про другое. Попробуем разобраться, в чем тут дело. Начнем с наиболее простой и понятной красной короны дешрет (dšr.t — «красная»). Первое, что она напоминает — кресло или трон. У людей Древности абстрактное мышление было развито плохо, следовательно они ничего не выдумывали, а изображали то, что видели своими глазами. Если предмет похож на трон со спинкой, то это он самый и есть. Корона, изображающая престол, позволяет однозначно идентифицировать его обладателя, т.е. верховного правителя.² Трон и сегодня остается непременным атрибутом любого вождя африканского племени.

Корона в виде трона — простейшее решение для идентификации: если встречается человек с троном — под ним или на голове — то это несомненно вождь.

8. Красная почва

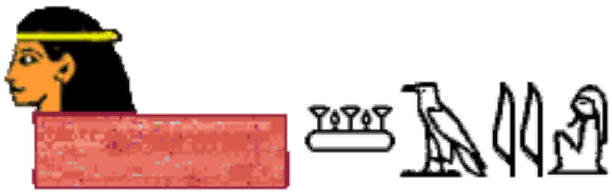

ПАЛЕТКА НАРМЕРА

09-06-2020 19:22

А.И. Кудрявец

ПАЛЕТКА НАРМЕРА

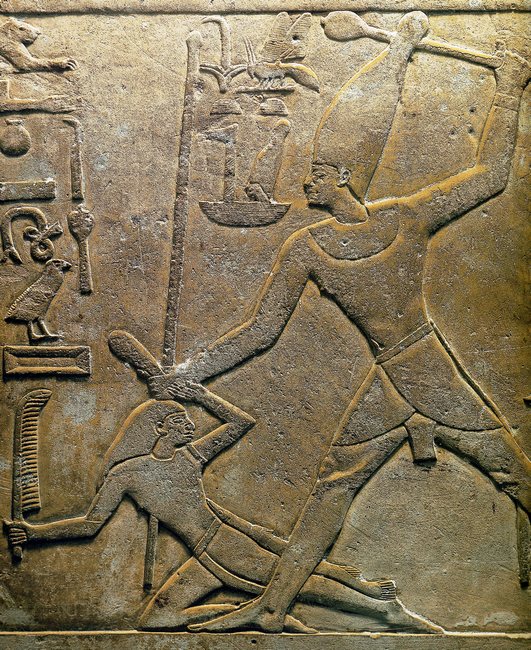

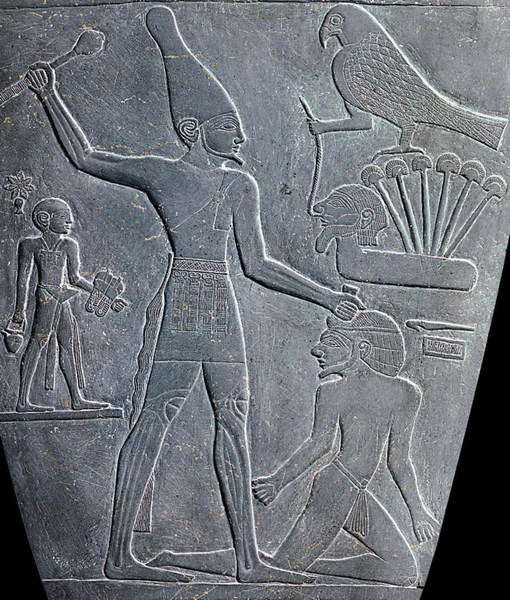

Палетка Нармера, ок. 3000г. до н.э. Каирский музей.

Палетка Нармера важна тем, что в среде египтологов считается свидетельством объединения двух царств, когда Верхний Египет, якобы, покорил Нижний. Вот что о ней пишут:

Рассмотрим ее поближе, чтобы удостовериться в правоте ученых.

Наверху аверса и реверса изображен серех (srḫ) — геральдический знак с видом дворца фараона, в этот знак обычно вписывается хорово имя, и в данном случае оно выглядит так:

Читается как Нар-мер (Nr-mr), где Nr — «сом», mr — «свирепый».

Вверху, с обеих сторон, изображены головы с рогами. Считается, что это — богиня Бат, которая позже, несколько изменив образ, превратилась в Хатхор. В этом плане представляет интерес прообраз обеих. Голова, с загнутыми во внутрь рогами, явно позаимствована у африканского буйвола:

У Хатхор другие рога: сначала они как бы охватывают шар, а потом расходятся в стороны. Поиски прообраза привели к африканской породе коров ватусси:

Теперь перейдем к реверсу (изображение слева), представляющему наибольший интерес. В центре композиции расположен Нармер, в правой руке у него булава, которой он замахнулся, чтобы убить пленника, удерживаемого за волосы. Сзади фараона стоит слуга, держащий фараоновы сандалии. Все говорит о сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):

сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):

Нетрудно догадаться, что голова Шаи — это голова подсудимого. То же самое мы видим на палетке Нармера перед фараоном. Причем сама символика Шаи использует написание иероглифа M8 (по Гардинеру): , читается «ша».

, читается «ша».

А что же делает бог Хор, изображенный в виде сокола с крюком? Он рвёт ноздри Шаи, предопределяя таким образом незавидную участь пленника в загробном мире. Ведь, согласно представлениям египтян, через ноздри люди вдыхают жизнь. Именно этим объясняется уничтожение носов не только у древних статуй, но и у изображений людей — их таким образом лишали вечной жизни и возможности посещать земной мир в виде коварных духов. Мы выяснили, что центральная тема реверса — это суд Осириса, который вершит фараон Нармер, убивая не только самого пленника, но и наказывая его посмертную судьбу, представленную в образе Шаи.

Возникает вопрос о провинности пленника. Ответ дает надпись из двух иероглифов за его головой, обозначающих водоем, а также багор. Последний — это орудие рыболовов, используемое для поимки сомов. Но ведь имя «Нармер» и означает сома, из чего следует, что сом был тотемом фараона, поэтому за поимку сомов следовала смертная казнь.

В нижнем регистре изображены двое бегущих мужчин, со страхом оглядывающихся в сторону, откуда идет фараон. Очевидно, что это — ловцы сомов,Читать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

А.И. Кудрявец

ПАЛЕТКА НАРМЕРА

Палетка Нармера, ок. 3000г. до н.э. Каирский музей.

Палетка Нармера важна тем, что в среде египтологов считается свидетельством объединения двух царств, когда Верхний Египет, якобы, покорил Нижний. Вот что о ней пишут:

Палетка Нармера — алевролитовая пластина культового назначения, которая использовалась для ритуального растирания красок. Датируется концом IV тыс. до н. э. На обеих сторонах палетки имеются рельефные изображения фараона Нармера. Палетка Нармера исполнена в виде победной стелы и повествует о триумфальной победе Верхнего Египта над Нижним. Это подарок царя Первой или Нулевой династии Иераконпольскому храму, который увековечивал его победу над мятежными ливийскими номами в Западной дельте Нила.

Рассмотрим ее поближе, чтобы удостовериться в правоте ученых.

Наверху аверса и реверса изображен серех (srḫ) — геральдический знак с видом дворца фараона, в этот знак обычно вписывается хорово имя, и в данном случае оно выглядит так:

Читается как Нар-мер (Nr-mr), где Nr — «сом», mr — «свирепый».

Вверху, с обеих сторон, изображены головы с рогами. Считается, что это — богиня Бат, которая позже, несколько изменив образ, превратилась в Хатхор. В этом плане представляет интерес прообраз обеих. Голова, с загнутыми во внутрь рогами, явно позаимствована у африканского буйвола:

У Хатхор другие рога: сначала они как бы охватывают шар, а потом расходятся в стороны. Поиски прообраза привели к африканской породе коров ватусси:

Теперь перейдем к реверсу (изображение слева), представляющему наибольший интерес. В центре композиции расположен Нармер, в правой руке у него булава, которой он замахнулся, чтобы убить пленника, удерживаемого за волосы. Сзади фараона стоит слуга, держащий фараоновы сандалии. Все говорит о

сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):

сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):Нетрудно догадаться, что голова Шаи — это голова подсудимого. То же самое мы видим на палетке Нармера перед фараоном. Причем сама символика Шаи использует написание иероглифа M8 (по Гардинеру):

А что же делает бог Хор, изображенный в виде сокола с крюком? Он рвёт ноздри Шаи, предопределяя таким образом незавидную участь пленника в загробном мире. Ведь, согласно представлениям египтян, через ноздри люди вдыхают жизнь. Именно этим объясняется уничтожение носов не только у древних статуй, но и у изображений людей — их таким образом лишали вечной жизни и возможности посещать земной мир в виде коварных духов. Мы выяснили, что центральная тема реверса — это суд Осириса, который вершит фараон Нармер, убивая не только самого пленника, но и наказывая его посмертную судьбу, представленную в образе Шаи.

Возникает вопрос о провинности пленника. Ответ дает надпись из двух иероглифов за его головой, обозначающих водоем, а также багор. Последний — это орудие рыболовов, используемое для поимки сомов. Но ведь имя «Нармер» и означает сома, из чего следует, что сом был тотемом фараона, поэтому за поимку сомов следовала смертная казнь.

В нижнем регистре изображены двое бегущих мужчин, со страхом оглядывающихся в сторону, откуда идет фараон. Очевидно, что это — ловцы сомов,

ИСИДА В ЭПОХУ СИНКРЕТИЗМА

01-06-2020 19:50

А.А. Захаров

МОЛИТВЫ К ИСИДЕ

Известнейшая из всех богов египетского пантеона особенно в эпоху Нового Царства, богиня Исида рано стала знакома классическому миру. Если мы оставим в стороне предположение французского эпиграфиста П.Фукара (Paul-François Foucart) о возможном переносе ее культа из долины Нила на Крит, и затем в Элевсин, в доисторическое время, предположение, которое во всяком случае является весьма спорным, то древнейшим документально засвидетельствованным указанием о постройке в честь ее храма в Греции является афинская надпись 331/2г. до н.э. (J.G.11.168 = Ditt Syll2 551). В ней говорится, что «народ (афинский) постановил дать китийским¹ купцам право владения участком земли, на котором они построят святилище Афродите, подобным образом и египтяне построят святилище Исиды». Известность египетской богини обусловливалась тем, что уже для самих египтян позднейшего времени образ Исиды, как божества неба, отступил на задний план: на первое место и в ней, и в присоединенном к ней, как брат и супруг, Осирисе, выдвинулись черты героев-цивилизаторов, облагодетельствовавших мир дарами культуры. Эта стадия мифа нашла свое выражение у греческих писателей, Плутарха и Диодора, из сочинений которых мы и узнаем, что рассказывали египтяне о своих самых популярных богах, так как в египетских текстах до сих пор не встретилось связного изложения легенды о божественных брате и сестре.

__________________________________

[1] Κίτιον τό Китий, один из девяти главных городов Кипра Thuc., Plut.

Греки называли ее «тысячеликой» (πολυπρόσωπα, θεά με χίλια πρόσωπα) и «многоименной» (πολυώνυμα) и это вполне справедливо. Бругш (Heinrich Karl Brugsch) собрал длинный список эпитетов и имен, под которыми почитали ее жители нильской долины: «Великая; Та, которая была сначала; Царица всех богов; Правое око Ра; Открывающая день Нового года; Владычица небес; Великая на небе; Сияющая как золото; Царица земли; Могущественнейшая между могущественнейшими; Царица полудня; Госпожа теплоты; Божественная мать Гора; Создательница зеленого посева; Дарующая всем людям жизнь; Госпожа хлеба; Госпожа пива; Госпожа блаженства и радости; Госпожа любви; Учительница магии; Та, чей сын есть господин земли; Та, чей супруг есть господин глубины» — вот важнейшие из эпитетов, прилагавшихся египтянами к своей богине, и переданные ими народам классического мира.

В романе Апулея «Превращения» (Metamorphoses), его главный герой Люций, обращенный волшебницей в осла, изнемогая под бременем бедствий, обращается к Исиде с молитвой, в которой отождествляет египетскую богиню с рядом божеств греко-римского пантеона.

__________________________________Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

А.А. Захаров

МОЛИТВЫ К ИСИДЕ

Известнейшая из всех богов египетского пантеона особенно в эпоху Нового Царства, богиня Исида рано стала знакома классическому миру. Если мы оставим в стороне предположение французского эпиграфиста П.Фукара (Paul-François Foucart) о возможном переносе ее культа из долины Нила на Крит, и затем в Элевсин, в доисторическое время, предположение, которое во всяком случае является весьма спорным, то древнейшим документально засвидетельствованным указанием о постройке в честь ее храма в Греции является афинская надпись 331/2г. до н.э. (J.G.11.168 = Ditt Syll2 551). В ней говорится, что «народ (афинский) постановил дать китийским¹ купцам право владения участком земли, на котором они построят святилище Афродите, подобным образом и египтяне построят святилище Исиды». Известность египетской богини обусловливалась тем, что уже для самих египтян позднейшего времени образ Исиды, как божества неба, отступил на задний план: на первое место и в ней, и в присоединенном к ней, как брат и супруг, Осирисе, выдвинулись черты героев-цивилизаторов, облагодетельствовавших мир дарами культуры. Эта стадия мифа нашла свое выражение у греческих писателей, Плутарха и Диодора, из сочинений которых мы и узнаем, что рассказывали египтяне о своих самых популярных богах, так как в египетских текстах до сих пор не встретилось связного изложения легенды о божественных брате и сестре.

__________________________________

[1] Κίτιον τό Китий, один из девяти главных городов Кипра Thuc., Plut.