Роман Сладкопевец, богослов и византийский поэт VI века в своём первом кондаке (поэме для литургического использования) в качестве рефрена повторяет слова «Младенец новый, превечный Бог», в которых выражена суть совершаемого таинства: вечный Бог, существовавший прежде всех веков, становится новым в новорождённом Младенце.

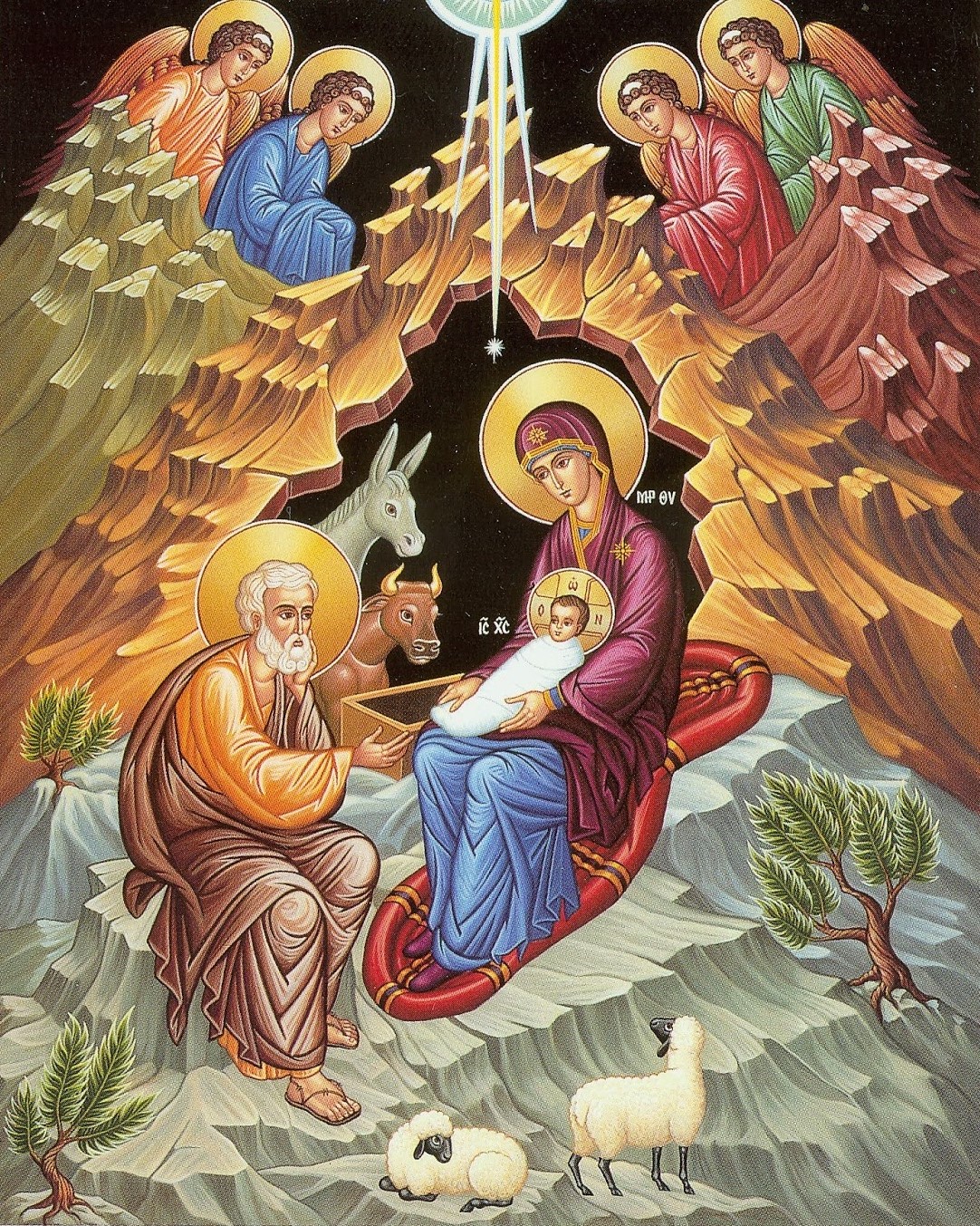

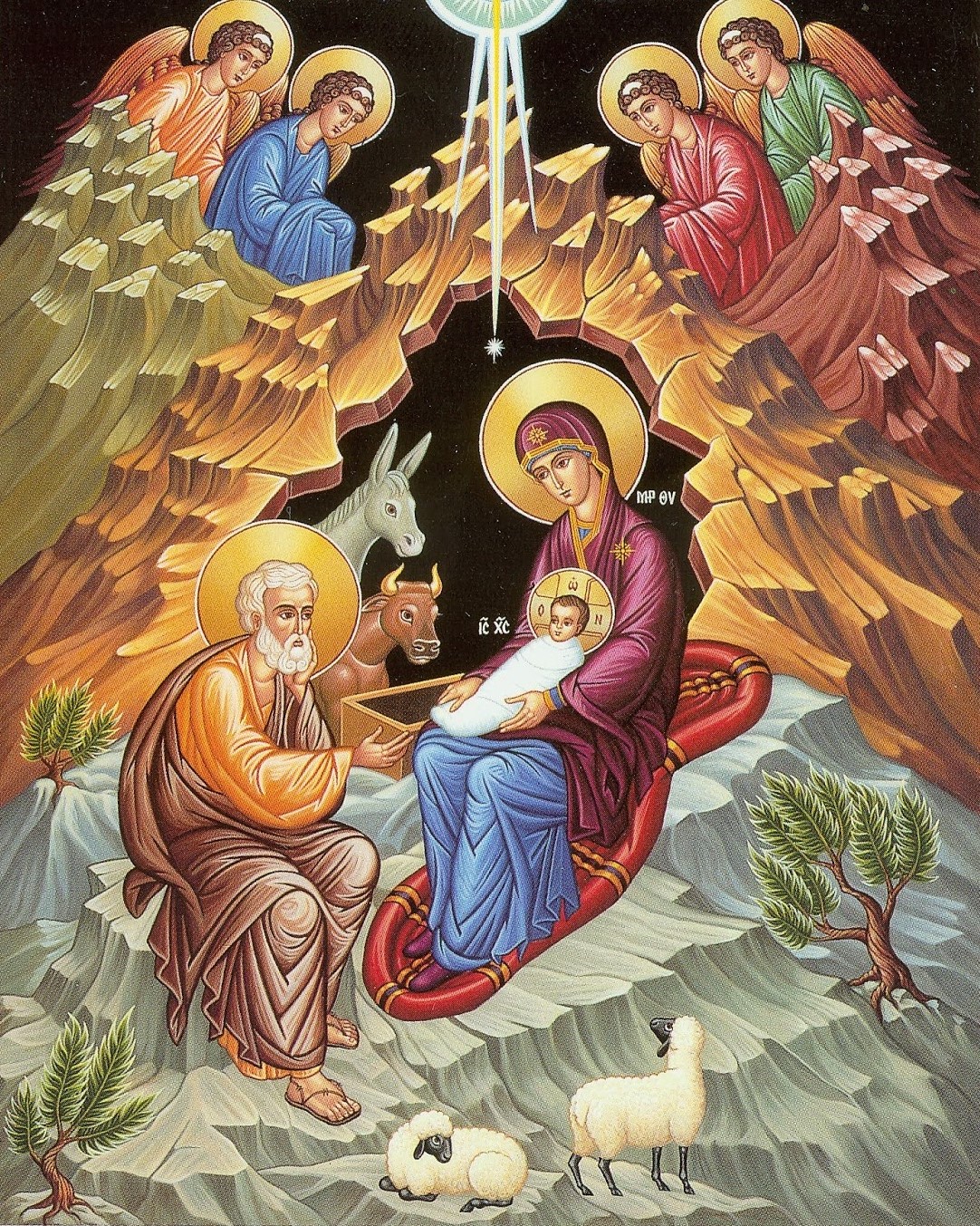

Византийская традиция, празднующая «Рождество во плоти Господа Бога и нашего Спаса Иисуса Христа», сочетает в иконографии и литургических текстах празднование Рождества с Пасхой. Рождественская икона, на которой изображён увитый пеленами и лежащий в яслях Младенец, уже содержит в себе прообраз гробницы, в которую Господь — снова перевязанный пеленами, но на этот раз погребальными, — будет положен в Страстную Пятницу, чтобы восстать из неё во славе на заре пасхального дня. Таким образом, с помощью глубоких и ярких образов литургические тексты передают тайну нашего спасения.

Не имея периода, соответствующего Адвенту в латинских традициях, за несколько недель до Рождества византийская литургия в великолепных тропарях даёт предвкусить всю тайну Воплощения: уповающее ожидание и нищету Пещеры, предзнаменование нищеты человечества, принимающего Слово Божье, а также целый ряд фигур и персонажей, которые появляются в литургических текстах этих дней: пророки Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Даниил и Трое юношей; Вифлеем, почти персонифицированный и связанный с Эдемом; радующийся Исайя, Матерь Божия Мария, представленная как «агница», то есть несущая в Своём лоне Христа, Агнца Божьего. Наконец, литургия двух последних предшествующих Рождеству воскресений представляет прародителей Бога от Адама до Иосифа, т. е. длинный ряд фигур, которые ждали Христа и которые напоминают нам, что мы тоже являемся частью истории и человечества, принимающих Его в уповающем бдении, но также и во мраке, в сомнениях и в грехе.

Во втором из своих кондаков на Рождество Христово Роман Сладкопевец повествует о посещении Адамом и Евой Пещеры, в которой лежал новорождённый Богомладенец. Колыбельная Марии, которую Она напевала Сыну, пробуждает Еву от вечного сна, и праматерь убеждает Адама пойти в Пещеру, чтобы понять, что это за песня. В диалоге между Евой и Адамом, отныне пробуждёнными от сна, женщина объявляет добрую весть: «Послушай, я, жена твоя, ставшая главной виновницей падения смертных, сегодня я снова поднимаюсь. Взгляни на чудеса, на не ведающую мужа, исцелившую нашу рану плодом Своего лона. Однажды змей захватил меня врасплох и радовался, но увидев теперь моих потомков, он предпочтёт исчезнуть». Рождение Христа Девой становится исцелением, спасением для человечества, израненного грехом.

И Адам отвечает Еве: «Я узнаю весну, о женщина, и я стремлюсь к наслаждениям, от которых мы тогда пали. Я вижу новый, другой рай: Дева несёт в Своей утробе древо жизни, то же самое священное древо, которое хранили херувимы, чтобы мы к нему не прикасались. Глядя, как растёт это неприкасаемое древо, я ощутил, моя супруга, животворное дыхание, которое сотворяет из меня, пыли и грязи недвижимой, живое существо. Ныне, подкреплённый Его благоуханием, желаю я пойти туда, где растёт плод нашей жизни от Благодатной». Пробуждение Адама — это прообраз, помещённый в пасхальный контекст, в котором праотец будет окончательно приведён в рай. И рай также подвергся изменениям, он обновлён: «Я вижу новый, другой рай», который есть не что иное, как утроба Девы, |

|

|

|

Полезные свойства чеснока известны всем. Как правило, чеснок употребляют особенно часто при простудных заболеваниях, но он полезен и при заболеваниях щитовидной железы. Самым простым средством при любых заболеваниях щитовидной железы является ожерелье из чеснока. Ношение на голой шее способствует снятию отёчности в области шеи. Особенно полезно такое ожерелье при зобе, так как его ношение способствует формированию глютамина в организме, а он играет важную роль для поддержания нормальной работы щитовидки. Зубчики чеснока нужно просто нанизать на крепкую нить и одевать на шею, хотя бы на ночь, если нет возможности носить его днём. Люди, которые испробовали этот рецепт на себе, отмечают облегчение уже после первого применения (по данным ЗОЖ). Для тех, кто не верит в чудодейственную силу чесночного ожерелья, рекомендуется съедать по 3-4 зубчика чеснока по утрам. Нормализуется температура, улучшается настроение, улучшаются показатели анализов, во многих случаях наступает выздоровление.

Полезные свойства чеснока известны всем. Как правило, чеснок употребляют особенно часто при простудных заболеваниях, но он полезен и при заболеваниях щитовидной железы. Самым простым средством при любых заболеваниях щитовидной железы является ожерелье из чеснока. Ношение на голой шее способствует снятию отёчности в области шеи. Особенно полезно такое ожерелье при зобе, так как его ношение способствует формированию глютамина в организме, а он играет важную роль для поддержания нормальной работы щитовидки. Зубчики чеснока нужно просто нанизать на крепкую нить и одевать на шею, хотя бы на ночь, если нет возможности носить его днём. Люди, которые испробовали этот рецепт на себе, отмечают облегчение уже после первого применения (по данным ЗОЖ). Для тех, кто не верит в чудодейственную силу чесночного ожерелья, рекомендуется съедать по 3-4 зубчика чеснока по утрам. Нормализуется температура, улучшается настроение, улучшаются показатели анализов, во многих случаях наступает выздоровление.