Моя экскурсия. Елабуга. 13.07.2022

21-08-2022 17:44

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Старинный татарский городок Елабуга стоит на берегах реки Камы, примерно в 200 км от столицы Республики Татарстан – Казани. В облике города и его достопримечательностях соседствуют памятники различных эпох, культур и народов, ведь история насчитывает более 1000 лет. Место это связано с судьбами многих известных россиян – художников и поэтов, ученых и исторических деятелей. Здесь жили поэтесса Марина Цветаева, художник Иван Шишкин, жил и работал знаменитый ученый-медик Владимир Бехтерев.

Памятник В. Бехтереву

Памятник И. И. Шишкину. На набережной реки Кама, неподалёку от особняка Шишкиных стоит выполненная в полный рост фигура бородатого художника. В руках он держит кисти и картинную раму. Памятник работы В. Орехова появился в городе в 1991 г.

Бюст М.И. Цветаевой

Елабуга – небольшой, но один из древнейших городов Татарстана, расположенный вдоль берегов Тоймы и Камы.

Чертово городище, которое также называют Елабужским, находится на высоком берегу реки Тоймы, недалеко от ее слияния с Камой.

Символом «дорусской» истории города стал главный археологический памятник Елабуги – останки древнего городища волжских булгар. По некоторым данным археологов, первые укрепления на этом месте появились ещё в VII-VI вв., сохранившиеся до наших дней фрагменты датируются X-XI вв.

Башня «прочувствовала» на себе все перипетии истории, в разные периоды сооружение принадлежало к мечети и к православному монастырю. В 1840-х гг. башня тоже была разрушена.

До наших дней от исторических сооружений практически ничего не сохранилось. В первой половине 19 века каменная башня рухнула. Прошло несколько десятилетий, и глава города Иван Васильевич Шишкин (отец знаменитого художника) поручил восстановить башню на старом фундаменте. В 2007 году башню вновь привели в порядок: подлатали кровлю и в благоустроили территорию, находящуюся под охраной государства.

Комплекс достопримечательности расположен на вершине холма, в предместьях Елабуги, отсюда открывается отличный вид на город. Для туристов «Чертово городище» это не только уникальный памятник древности, но и неплохая смотровая площадка.

Вид Елабуги со смотровой площадки у башни:

Памятник булгарскому эмиру Ибрагиму I бен Мухамаду. Ходят слухи, что где-то в начале 11 века хан остановился на отвесном берегу реки Тоймы, обозрел просторы и указал рукой, практически как Петр I со своим окном в Европу, где следует основать город. Так что эмир Великой Булгарии считается основателем Елабуги, которая в 2007 году торжественно отметила свое 1000-летие.

Частокол с избушкой на курьих ножках выстроили в 2007 году, в год празднования 1000-летия Елабуги

Само собой, такое прекрасное название как Чертово городище не может быть не окутано всякими легендами и мифами. Существует несколько вариантов происхождения названия. 1) Одно из них гласит, что давным-давно здесь находился языческий храм, в котором жил змей-предсказатель, он же черт. Люди приходили к этому персонажу, чтобы узнать, что их ждет в будущем. Ну и, само собой, в качестве благодарности за предсказания оракулу приносились человеческие жертвы.

Змей этот обладал даром оракула, поэтому люди из разных мест шли к жрецам с богатыми дарами, чтобы узнать своё будущее. Жрецы принимали дары и узнавали у змея свою судьбу.

Сохранилось предание о том, как царица казанская Сююмбике отправила к жрецам Зиланта своего верного посла, чтобы узнать, чем закончится её война с московским царём. Посланник долго молился вместе со жрецами, но змей не давал ответа. После девяти дней непрестанных молитв и жертвоприношений услышали они предсказание змея о скором падении Казанского ханства.

Сразу после того змей в чёрном густом облаке поднялся из капища и на виду у всех полетел на запад, где и скрылся навсегда. С той поры место это стали называть Чёртовым городищем.

Скульптурная композиция установлена в 2016 году. Создатель - мастер Артур Гатауллин.

2) Еще одна легенда гласит, что в далекие времена черту очень приглянулась дочь местного священника, и он пришел к батюшке, чтобы попросить ее руки. Как ни странно, священник согласился выдать кровинушку за бесовского персонажа, но выдвинул условие: за одну ночь тот должен был воздвигнуть на берегу реки Тоймы храм. Женишок активно принялся за дело и даже выполнил большую часть работ: здание было полностью готово, оставалось только водрузить на купол крест. Лукавый за крест схватился в тот момент, когда пропел первый петух и забрезжил рассвет, ну и здание благополучно рухнуло, разметав по округе гигантские камни. А на месте церкви осталось только небольшая башенка, та самая, которую нынче из последних сил охраняет государство.

3) Ну и еще одна легенда. Говорят, что у Камы в этих краях характер весьма скверный: пять минут назад была спокойной мирной рекой, и вот уже буря, шторм и прочие корабельные радости. Просто так пройти сквозь непогоду получалось далеко не у каждого судна. Во времена Волжской Булгарии местные брали плату за провод купеческих суденышек сквозь бурную стихию. По одной из многочисленных легенд, корабельщики приносили человеческие жертвы самому черту, который обитал в городище. Эти жертвы якобы позволяли беспрепятственно преодолеть трудный участок речного пути. Те же, кто на жертву был не готов, гибли в камских пучинах.

С высокого холма Елабужского городища открывается великолепный вид на город: в лучах солнца невероятно смотрится Собор Спаса Нерукотворного Образа.

Этот храм кого только не повидал: сюда приезжал уроженец Елабуги Бехтерев, тот самый основатель медицинского центра психиатрии и неврологии, который находится в Петербурге. Захаживали в храм и Пришвин, и Короленко, и Салтыков-Щедрин. Говорят, в юном возрасте будущий великий пейзажист Иван Шишкин частенько прибегал в собор, чтобы посмотреть, как его расписывают мастера.

Обычный старинный богатый купеческий город со множеством двухэтажных каменных особняков.

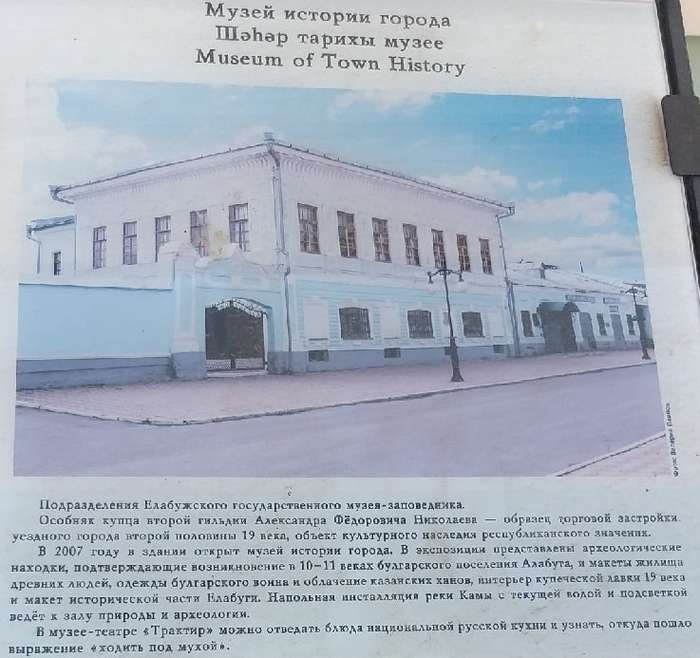

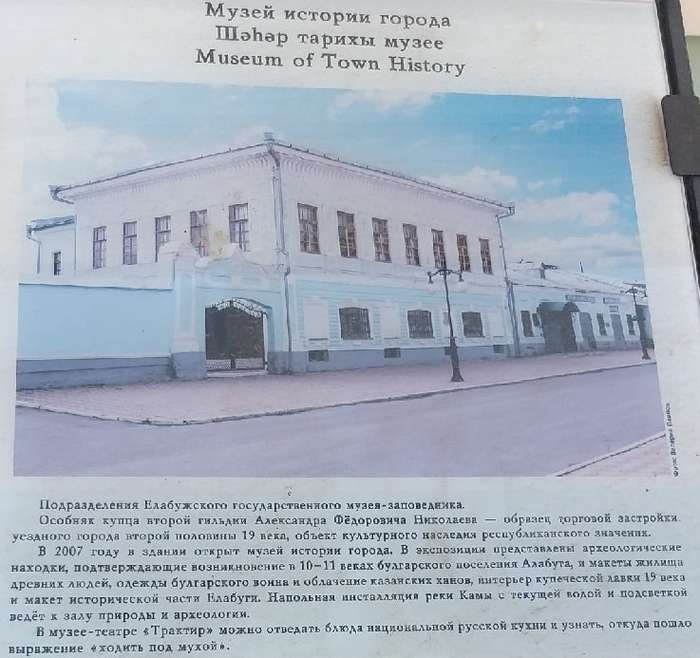

Краеведческий музей. В его экспозициях раскрываются различные этапы истории, культуры города и жизни местного населения. Здесь турист может познакомиться с археологическими находками, этнографическими экспонатами и предметами быта, а также с природой края. Расположен музей в историческом здании, построенном в 60-е гг. XIX века.

Музей уездной медицины.

С искусством врачевания рубежа XIX-XX веков туриста познакомит Музей уездной медицины, расположенный в здании бывшей земской больницы. В его залах воссоздана обстановка лечебных учреждений той эпохи, посетители смогут увидеть будни уездного врача, аптекаря и даже побывать в доме знахарки. Значительная часть экспозиции посвящена знаменитому врачу, уроженцу этих мест Владимиру Бехтереву, чьё имя носит музей.

Шишкинские пруды. Самый известный парк Елабуги не случайно назван в честь выдающегося живописца, родившегося и жившего в этом городе. Во-первых, пруды находятся неподалеку от дома Шишкиных, оттуда открывается чудесный вид на парковую зону. Художник-пейзажист вдохновлялся красотой этих мест. Во-вторых, к созданию парка и благоустройству территории приложил руку его отец – Иван Васильевич Шишкин. Сегодня эта достопримечательность Елабуги включает в себя не только пруды, но и фонтаны, беседки, обустроенные пешеходные дорожки. Здесь есть всё, что нужно для спокойного отдыха и единения с красивой природой.

Музей современного этноискусства.

В городе с богатейшей историей нашлось место и современному искусству. 1 августа 2018 г. в Елабуге открылся музей, ставший демонстрационной площадкой для художников из разных уголков планеты. Помимо картин, гравюр и фотографий, в экспозиции этого познавательного комплекса представлены произведения декоративно-прикладного искусства

Среди скульптур, не посвященных конкретным личностям, внимание туристов привлекают статуи Дворника и Городового. Они появились относительно недавно – в 2014 г., но уже стали своего рода символами Елабуги. Усатый городовой с саблей на поясе стоит прямо напротив музея современного искусства.

Неподалеку располагается и дворник, в руках он держит рабочий инструмент – метлу, на голове фуражка. Судя по внешнему виду, оба персонажа «родом» из XIX века. Жители считают, что памятники символизируют чистоту и порядок города.

Дом-музей Шишкина - бирюзовое здание:

Памятник самовару логичнее было бы увидеть в Туле, а не в Елабуге. Но и для Елабуги этот предмет обихода имеет особое значение, ведь целый период в истории города связан с купечеством, а самовар – непременный атрибут быта русских купцов и в то же время – символ всей русской повседневной культуры, олицетворяющий тепло домашнего уюта и широту русской души. Автор елабужского памятника, А. Хакимов, считает, что за образом самовара кроется глубокая философия.

Дом-усадьба Надежды Дуровой.

Кавалерист-девица стала известна всем жителям нашей страны под именем Шурочка Азарова благодаря знаменитому фильму Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», снятому по пьесе Александра Гладкова.

У этой героини, роль которой блистательно сыграла актриса Лариса Голубкина, есть реальный исторический прототип. Последние тридцать лет своей жизни героиня войны 1812 года провела в Елабуге, в усадьбе, состоящей из деревянного бревенчатого дома и комплекса дворовых хозяйственных построек.

Елабуга — единственный город мира, где есть уникальный дом-музей, открытый в честь женщины-кавалериста. В музее представлены предметы быта, оружие эпохи Надежды Дуровой, документы и прижизненные издания её сочинений.

Это конный памятник женщине – той самой кавалерист-девице Надежде Дуровой. Она изображена в гусарском мундире, на голове характерный головной убор – кивер. Облачение девицы демонстрирует следствие популяризации её образа. Дело в том, что реальная Дурова служила не в гусарском, а в уланском полку. Автором этого памятника является Ф. Лях.

Марина Цветаева.

В августе 1941 года М. Цветаеву эвакуировали в Елабугу, где она и покончила с жизнью 31 августа.

Дом памяти М.И. Цветаевой

Дом, ставший последним пристанищем поэтессы, принадлежал семье Бродельщиковых. Она прожила здесь всего десять дней, поэтому предметов, хранящих память о поэтессе, в Елабуге осталось немного. Ценным реликтовым экспонатом и «главной жемчужиной» дома памяти Цветаевой является её личная записная книжка.

В доме воссозданы интерьеры и представлены предметы быта образца начала 1940-х гг. Посетители оставляют многочисленные положительные отзывы об этом месте.

Литературный музей. Центр Марины Цветаевой

Неподалеку от дома, где при загадочных обстоятельствах покончила с собой великая поэтесса, находится литературный музей, открытый в её честь. Дом-памяти и музей вместе с ещё несколькими объектами сегодня образуют единый мемориальный комплекс памяти Марины Цветаевой.

Покровский собор.

На Большой Покровской улице в Елабуге стоит нарядный и торжественный храм. Он построен на основании крестообразной формы и сочетает в своём внешнем убранстве традиционные белый и бирюзовый цвета. Этот собор, так же как и улица, именуется Покровским.

Его строительство началось в начале XIX века на месте деревянной церкви и заняло целых 14 лет. В 30-х – 80-х годах XX собор не работал. Сегодня это один из объектов, связанных с именем Марины Цветаевой. После возобновления деятельности собора в 1990 г. здесь было организовано отпевание поэтессы.

Достопримечательности Елабуги поражают своим разнообразием, и чтобы осмотреть их все, одного дня явно не хватило.

Использованные ресурсы:

https://vk.com/wall1849005_8354?z=photo1849005_457248280%2Fwall1849005_8354

https://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-elabugi.html

https://zen.yandex.ru/media/tripbytrip/chertovo-gorodisce-v-elabuge-mify-i-legendy-5c605a0614574e00b1301a4b

Мой магнитик:

Видео Елабуга:

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Старинный татарский городок Елабуга стоит на берегах реки Камы, примерно в 200 км от столицы Республики Татарстан – Казани. В облике города и его достопримечательностях соседствуют памятники различных эпох, культур и народов, ведь история насчитывает более 1000 лет. Место это связано с судьбами многих известных россиян – художников и поэтов, ученых и исторических деятелей. Здесь жили поэтесса Марина Цветаева, художник Иван Шишкин, жил и работал знаменитый ученый-медик Владимир Бехтерев.

Памятник В. Бехтереву

Памятник И. И. Шишкину. На набережной реки Кама, неподалёку от особняка Шишкиных стоит выполненная в полный рост фигура бородатого художника. В руках он держит кисти и картинную раму. Памятник работы В. Орехова появился в городе в 1991 г.

Бюст М.И. Цветаевой

Елабуга – небольшой, но один из древнейших городов Татарстана, расположенный вдоль берегов Тоймы и Камы.

Чертово городище, которое также называют Елабужским, находится на высоком берегу реки Тоймы, недалеко от ее слияния с Камой.

Символом «дорусской» истории города стал главный археологический памятник Елабуги – останки древнего городища волжских булгар. По некоторым данным археологов, первые укрепления на этом месте появились ещё в VII-VI вв., сохранившиеся до наших дней фрагменты датируются X-XI вв.

Башня «прочувствовала» на себе все перипетии истории, в разные периоды сооружение принадлежало к мечети и к православному монастырю. В 1840-х гг. башня тоже была разрушена.

До наших дней от исторических сооружений практически ничего не сохранилось. В первой половине 19 века каменная башня рухнула. Прошло несколько десятилетий, и глава города Иван Васильевич Шишкин (отец знаменитого художника) поручил восстановить башню на старом фундаменте. В 2007 году башню вновь привели в порядок: подлатали кровлю и в благоустроили территорию, находящуюся под охраной государства.

Комплекс достопримечательности расположен на вершине холма, в предместьях Елабуги, отсюда открывается отличный вид на город. Для туристов «Чертово городище» это не только уникальный памятник древности, но и неплохая смотровая площадка.

Вид Елабуги со смотровой площадки у башни:

Памятник булгарскому эмиру Ибрагиму I бен Мухамаду. Ходят слухи, что где-то в начале 11 века хан остановился на отвесном берегу реки Тоймы, обозрел просторы и указал рукой, практически как Петр I со своим окном в Европу, где следует основать город. Так что эмир Великой Булгарии считается основателем Елабуги, которая в 2007 году торжественно отметила свое 1000-летие.

Частокол с избушкой на курьих ножках выстроили в 2007 году, в год празднования 1000-летия Елабуги

Само собой, такое прекрасное название как Чертово городище не может быть не окутано всякими легендами и мифами. Существует несколько вариантов происхождения названия. 1) Одно из них гласит, что давным-давно здесь находился языческий храм, в котором жил змей-предсказатель, он же черт. Люди приходили к этому персонажу, чтобы узнать, что их ждет в будущем. Ну и, само собой, в качестве благодарности за предсказания оракулу приносились человеческие жертвы.

Змей этот обладал даром оракула, поэтому люди из разных мест шли к жрецам с богатыми дарами, чтобы узнать своё будущее. Жрецы принимали дары и узнавали у змея свою судьбу.

Сохранилось предание о том, как царица казанская Сююмбике отправила к жрецам Зиланта своего верного посла, чтобы узнать, чем закончится её война с московским царём. Посланник долго молился вместе со жрецами, но змей не давал ответа. После девяти дней непрестанных молитв и жертвоприношений услышали они предсказание змея о скором падении Казанского ханства.

Сразу после того змей в чёрном густом облаке поднялся из капища и на виду у всех полетел на запад, где и скрылся навсегда. С той поры место это стали называть Чёртовым городищем.

Скульптурная композиция установлена в 2016 году. Создатель - мастер Артур Гатауллин.

2) Еще одна легенда гласит, что в далекие времена черту очень приглянулась дочь местного священника, и он пришел к батюшке, чтобы попросить ее руки. Как ни странно, священник согласился выдать кровинушку за бесовского персонажа, но выдвинул условие: за одну ночь тот должен был воздвигнуть на берегу реки Тоймы храм. Женишок активно принялся за дело и даже выполнил большую часть работ: здание было полностью готово, оставалось только водрузить на купол крест. Лукавый за крест схватился в тот момент, когда пропел первый петух и забрезжил рассвет, ну и здание благополучно рухнуло, разметав по округе гигантские камни. А на месте церкви осталось только небольшая башенка, та самая, которую нынче из последних сил охраняет государство.

3) Ну и еще одна легенда. Говорят, что у Камы в этих краях характер весьма скверный: пять минут назад была спокойной мирной рекой, и вот уже буря, шторм и прочие корабельные радости. Просто так пройти сквозь непогоду получалось далеко не у каждого судна. Во времена Волжской Булгарии местные брали плату за провод купеческих суденышек сквозь бурную стихию. По одной из многочисленных легенд, корабельщики приносили человеческие жертвы самому черту, который обитал в городище. Эти жертвы якобы позволяли беспрепятственно преодолеть трудный участок речного пути. Те же, кто на жертву был не готов, гибли в камских пучинах.

С высокого холма Елабужского городища открывается великолепный вид на город: в лучах солнца невероятно смотрится Собор Спаса Нерукотворного Образа.

Этот храм кого только не повидал: сюда приезжал уроженец Елабуги Бехтерев, тот самый основатель медицинского центра психиатрии и неврологии, который находится в Петербурге. Захаживали в храм и Пришвин, и Короленко, и Салтыков-Щедрин. Говорят, в юном возрасте будущий великий пейзажист Иван Шишкин частенько прибегал в собор, чтобы посмотреть, как его расписывают мастера.

Обычный старинный богатый купеческий город со множеством двухэтажных каменных особняков.

Краеведческий музей. В его экспозициях раскрываются различные этапы истории, культуры города и жизни местного населения. Здесь турист может познакомиться с археологическими находками, этнографическими экспонатами и предметами быта, а также с природой края. Расположен музей в историческом здании, построенном в 60-е гг. XIX века.

Музей уездной медицины.

С искусством врачевания рубежа XIX-XX веков туриста познакомит Музей уездной медицины, расположенный в здании бывшей земской больницы. В его залах воссоздана обстановка лечебных учреждений той эпохи, посетители смогут увидеть будни уездного врача, аптекаря и даже побывать в доме знахарки. Значительная часть экспозиции посвящена знаменитому врачу, уроженцу этих мест Владимиру Бехтереву, чьё имя носит музей.

Шишкинские пруды. Самый известный парк Елабуги не случайно назван в честь выдающегося живописца, родившегося и жившего в этом городе. Во-первых, пруды находятся неподалеку от дома Шишкиных, оттуда открывается чудесный вид на парковую зону. Художник-пейзажист вдохновлялся красотой этих мест. Во-вторых, к созданию парка и благоустройству территории приложил руку его отец – Иван Васильевич Шишкин. Сегодня эта достопримечательность Елабуги включает в себя не только пруды, но и фонтаны, беседки, обустроенные пешеходные дорожки. Здесь есть всё, что нужно для спокойного отдыха и единения с красивой природой.

Музей современного этноискусства.

В городе с богатейшей историей нашлось место и современному искусству. 1 августа 2018 г. в Елабуге открылся музей, ставший демонстрационной площадкой для художников из разных уголков планеты. Помимо картин, гравюр и фотографий, в экспозиции этого познавательного комплекса представлены произведения декоративно-прикладного искусства

Среди скульптур, не посвященных конкретным личностям, внимание туристов привлекают статуи Дворника и Городового. Они появились относительно недавно – в 2014 г., но уже стали своего рода символами Елабуги. Усатый городовой с саблей на поясе стоит прямо напротив музея современного искусства.

Неподалеку располагается и дворник, в руках он держит рабочий инструмент – метлу, на голове фуражка. Судя по внешнему виду, оба персонажа «родом» из XIX века. Жители считают, что памятники символизируют чистоту и порядок города.

Дом-музей Шишкина - бирюзовое здание:

Памятник самовару логичнее было бы увидеть в Туле, а не в Елабуге. Но и для Елабуги этот предмет обихода имеет особое значение, ведь целый период в истории города связан с купечеством, а самовар – непременный атрибут быта русских купцов и в то же время – символ всей русской повседневной культуры, олицетворяющий тепло домашнего уюта и широту русской души. Автор елабужского памятника, А. Хакимов, считает, что за образом самовара кроется глубокая философия.

Дом-усадьба Надежды Дуровой.

Кавалерист-девица стала известна всем жителям нашей страны под именем Шурочка Азарова благодаря знаменитому фильму Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», снятому по пьесе Александра Гладкова.

У этой героини, роль которой блистательно сыграла актриса Лариса Голубкина, есть реальный исторический прототип. Последние тридцать лет своей жизни героиня войны 1812 года провела в Елабуге, в усадьбе, состоящей из деревянного бревенчатого дома и комплекса дворовых хозяйственных построек.

Елабуга — единственный город мира, где есть уникальный дом-музей, открытый в честь женщины-кавалериста. В музее представлены предметы быта, оружие эпохи Надежды Дуровой, документы и прижизненные издания её сочинений.

Это конный памятник женщине – той самой кавалерист-девице Надежде Дуровой. Она изображена в гусарском мундире, на голове характерный головной убор – кивер. Облачение девицы демонстрирует следствие популяризации её образа. Дело в том, что реальная Дурова служила не в гусарском, а в уланском полку. Автором этого памятника является Ф. Лях.

Марина Цветаева.

В августе 1941 года М. Цветаеву эвакуировали в Елабугу, где она и покончила с жизнью 31 августа.

Дом памяти М.И. Цветаевой

Дом, ставший последним пристанищем поэтессы, принадлежал семье Бродельщиковых. Она прожила здесь всего десять дней, поэтому предметов, хранящих память о поэтессе, в Елабуге осталось немного. Ценным реликтовым экспонатом и «главной жемчужиной» дома памяти Цветаевой является её личная записная книжка.

В доме воссозданы интерьеры и представлены предметы быта образца начала 1940-х гг. Посетители оставляют многочисленные положительные отзывы об этом месте.

Литературный музей. Центр Марины Цветаевой

Неподалеку от дома, где при загадочных обстоятельствах покончила с собой великая поэтесса, находится литературный музей, открытый в её честь. Дом-памяти и музей вместе с ещё несколькими объектами сегодня образуют единый мемориальный комплекс памяти Марины Цветаевой.

Покровский собор.

На Большой Покровской улице в Елабуге стоит нарядный и торжественный храм. Он построен на основании крестообразной формы и сочетает в своём внешнем убранстве традиционные белый и бирюзовый цвета. Этот собор, так же как и улица, именуется Покровским.

Его строительство началось в начале XIX века на месте деревянной церкви и заняло целых 14 лет. В 30-х – 80-х годах XX собор не работал. Сегодня это один из объектов, связанных с именем Марины Цветаевой. После возобновления деятельности собора в 1990 г. здесь было организовано отпевание поэтессы.

Достопримечательности Елабуги поражают своим разнообразием, и чтобы осмотреть их все, одного дня явно не хватило.

Использованные ресурсы:

https://vk.com/wall1849005_8354?z=photo1849005_457248280%2Fwall1849005_8354

https://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-elabugi.html

https://zen.yandex.ru/media/tripbytrip/chertovo-gorodisce-v-elabuge-mify-i-legendy-5c605a0614574e00b1301a4b

Мой магнитик:

Видео Елабуга:

Комментарии (1):

dashadashalebedeva

21-08-2022-18:01

удалить

Какой интересный город! Сколько судеб и событий с ним связано! Замечательная экскурсия! Спасибо, Лена!

Комментарии (1):

вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Моя экскурсия. Елабуга. 13.07.2022 | Елена_Гл - Дневник Елена_Гл |

Лента друзей Елена_Гл

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»