Это цитата сообщения tantana Оригинальное сообщение

Виртуальный визит в Эрмитаж

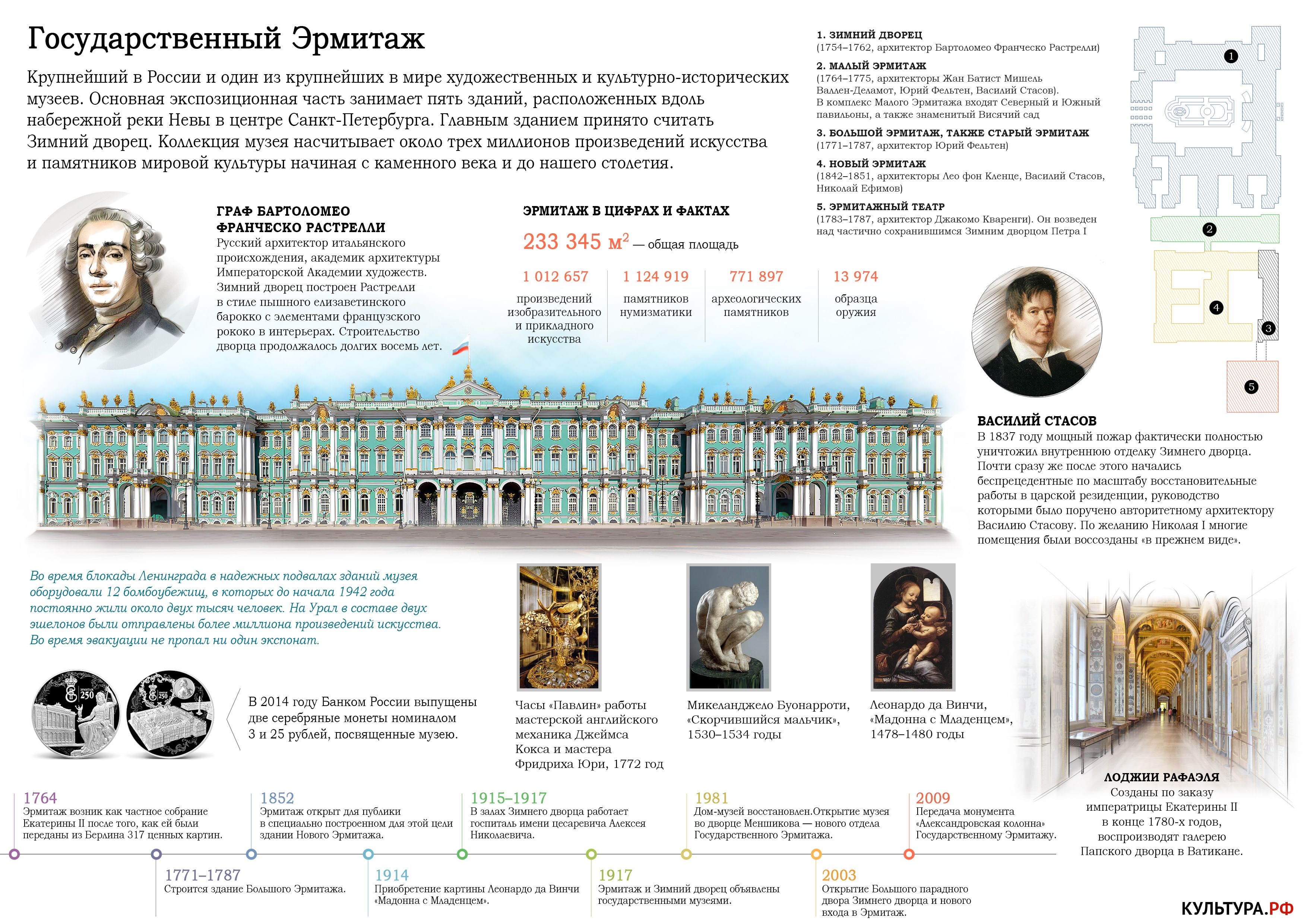

17 февраля 1852 года, императорские коллекции Эрмитажа были открыты для доступа публики. Этот день можно считать истинной датой открытия великого музея, хотя годом его основания является 1764-й.

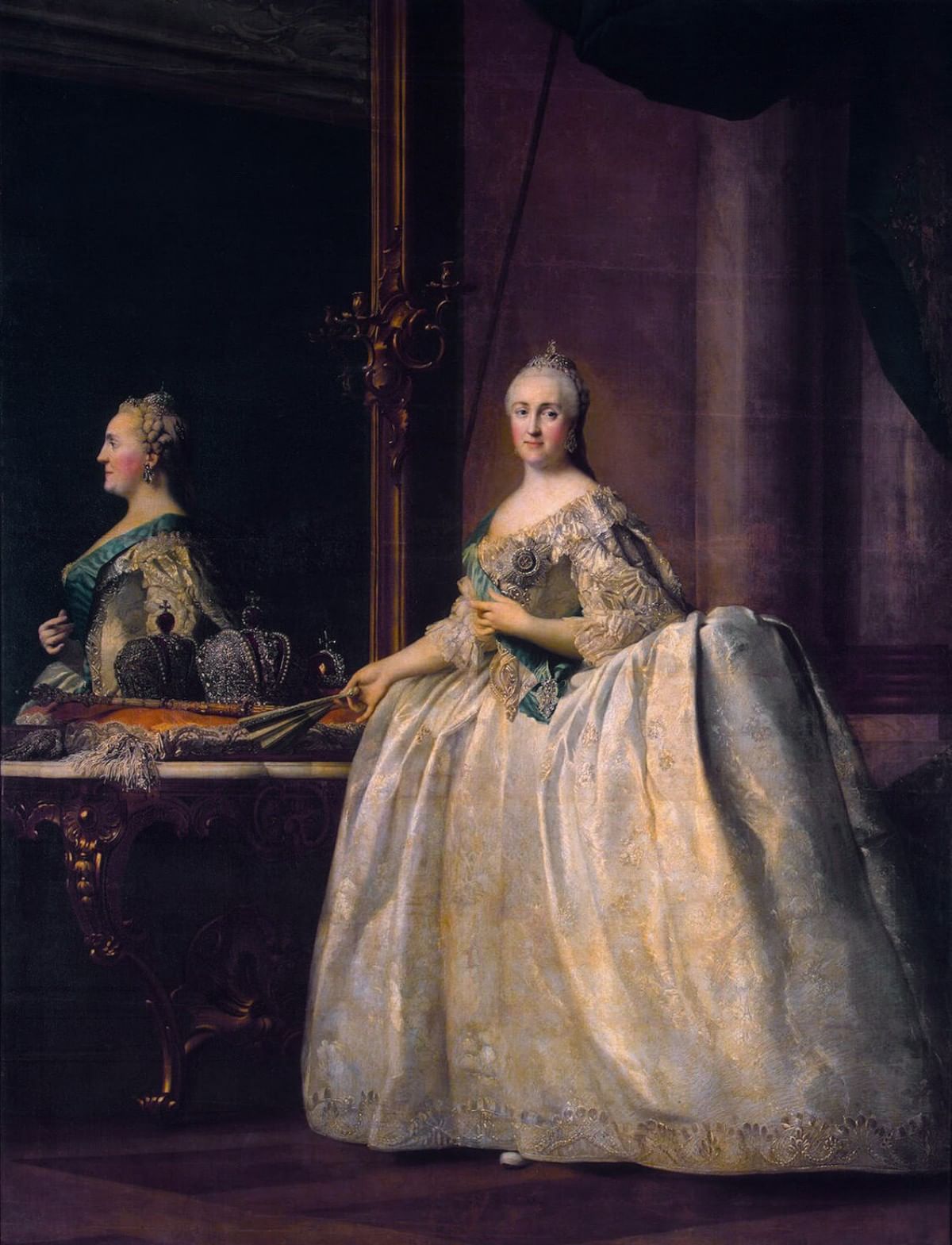

1764 год считается датой рождения Эрмитажа, поскольку именно тогда императрица Екатерина Великая приобрела свои первые картины — коллекцию, собранную для прусского короля Фридриха II берлинским купцом Иоганном Эрнстом Гоцковским. Немецкий монарх отказался от приобретения из-за безденежья, и Гоцковский предложил эти 225 картин России. В их числе — «Портрет молодого человека с перчаткой в руке» Франса Халса и «Гуляки» Яна Стена. Затем императрица купила коллекцию графа Генриха фон Брюля, английского премьер-министра Роберта Уолпола, графа Бодуэна и многие другие. А день своего основания музей ежегодно празднует 7 декабря — в праздник святой Екатерины.

В.Эриксен.Портрет Екатерины Великой

Французское слово hermitage переводится как «место уединения». Ядром музея были личные покои императрицы Екатерины Великой, где она отдыхала. Уединение было полным — сюда не допускались даже слуги, а стол сервировался с помощью механического лифта. Здесь правительница разместила свои первые зарубежные покупки. Со временем коллекции разрастались, захватывая все новые и новые помещения.

Ф.Халс.Портрет молодого человека с перчаткой в руке

Ко времени правления ее внука императора Николая I стало ясно, что это собрание искусства давно переросло «частную семейную коллекцию». Романовы приняли решение предоставить широкой публике возможность насладиться шедеврами. В предыдущие десятилетия эта привилегия была доступна лишь избранным, по особому разрешению. Например, Пушкин сумел попасть в залы только благодаря рекомендации Жуковского — наставника цесаревича. Очень мечтали об открытых залах члены Академии художеств: так, Карл Брюллов старался водить во дворец своих учеников, чтобы разбирать с ними творчество Рубенса и Ван Дейка.

Я.Стен.Гуляки

Однако помещения Зимнего дворца, которые мы сегодня привыкли ассоциировать с Эрмитажем, остались частными покоями императорской фамилии. Для открытия музея было специально построено здание Нового Эрмитажа (рядом с Зимним дворцом), украшенное десятью гранитными атлантами скульптора Александра Теребенева. Это было первое здание в России, специально возведенное для размещения музея. Постройка заняла 11 лет. Его архитектором был Лео фон Кленце — придворный мастер короля Людвига I Баварского, любитель классицизма, превративший Мюнхен в «Новые Афины». После его отъезда на родину надзором за стройкой занимались Василий Стасов и Николай Ефимов.

17 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие Общедоступного Императорского музеума. К семи часам вечера 481 приглашенный прибыл в Эрмитажный театр, где была представлена опера-буфф Доницетти «Дон Паскуале» и балет Пуни «Катарина, дочь разбойника». Около полуночи представление закончилось и гости отправились в Новый Эрмитаж, где их ждала экспозиция и торжественный ужин при тысяче свечей. Столы были накрыты в зале картин итальянской школы на 156 персон, в зале картин испанской школы на 200 персон, в зале Рубенса и Ван Дейка.

Сегодня Государственный Эрмитаж — огромный музей со множеством филиалов в России и за рубежом. Помимо главного музейного комплекса из нескольких зданий на Дворцовой набережной, в него входят дворец Меншикова, крыло Главного штаба, музей Фарфорового завода, реставрационный центр «Старая Деревня». Центры Эрмитажа открыты в Амстердаме, Казани и Выборге. Всего в его собрании насчитывается более трех миллионов экспонатов.

тыц

Эрмитаж входит в «высшую лигу» мировых музейных сокровищниц. В его коллекции — три миллиона экспонатов, а великолепное собрание, начатое еще Екатериной Великой, пополняется по сей день. Предлагаем короткий тур по Эрмитажу.

Леонардо да Винчи. Мадонна с Младенцем (Мадонна Бенуа) Италия, 1478–1480 годы

В своей небольшой по размерам картине (размер картины 50 x 32 см, дерево, масло) молодой художник избрал один из самых популярных мотивов в живописи раннего (а впоследствии и Высокого) Возрождения — изображение мадонны в лирическом плане, когда тема материнства выражается просто и безыскусственно, без той сложности идейного и изобразительного замысла, которая свойственна крупным алтарным композициям. Леонардо да Винчи еще не достиг полной зрелости мастерства — это сказывается в не совсем удавшейся — слишком крупной и выглядящей несколько условно — фигуре младенца. И все же картина «Мадонна Бенуа» резко выделяется среди близких ей по теме кватрочентистских композиций, в которых образ мадонны кажется статичным, застылым не только внешне, но и внутренне, ибо в них нет такого открытого излияния чувства, как в светящейся счастьем материнства леонардовской Марии, играющей юной матери и ребенка с цветком.

Второе название происходит по фамилии владельцев картины. При каких обстоятельствах произведение великого Леонардо попало в Россию, до сих пор неизвестно. Существует легенда, что семейство Бенуа купило ее у бродячего цирка. Шедевр достался Марии Сапожниковой (после замужества — Бенуа) в наследство от отца. В 1914 году Эрмитаж приобрел у нее эту картину. Правда, после революции, в тяжелые 1920–30-е годы, правительство СССР чуть не продало ее министру финансов США, страстному коллекционеру Эндрю Меллону. Искусствоведам, выступавшим против этой продажи, повезло: сделка сорвалась.

Рафаэль. Мадонна с Младенцем (Мадонна Конестабиле) Италия, около 1504 года

«Мадонна с Младенцем» — одно из ранних произведений Рафаэля, написано пусть и не так же мастерски, как остальные его работы, но с большим чувством. Александр II приобрел эту картину в Италии у графа Конестабиле для любимой жены Марии Александровны. В 1870 году этот подарок обошелся императору в 310 тысяч франков. Продажа работы Рафаэля возмутила местную общественность, однако у итальянского правительства не было средств, чтобы выкупить картину у владельца. Собственность императрицы сразу же была выставлена в здании Эрмитажа.

Леонардо да Винчи.Мадонна Литта.1490

Мнения искусствоведов относительно авторства картины расходятся. Часть их полагает, что картина принадлежит кисти ученика Леонардо Джованни Больтраффио или Марко д’Оджоно. Эрмитаж, однако, настаивает на собственноручном авторстве Леонардо да Винчи.На авторство Леонардо указывает эскиз головы Мадонны, который хранится в Лувре. Тем не менее многие искусствоведы обращают внимание на необычные для авторской манеры Леонардо элементы картины, в частности, на неестественную позу младенца. Предполагается, что по крайней мере фигура младенца принадлежит кисти одного из учеников Леонардо, скорее всего — Больтраффио.

Яркая образность произведения раскрывается в мелких деталях, которые много рассказывают нам о матери и ребёнке. Мы видим ребёнка и мать в драматический момент отлучения от груди. На женщине красная сорочка с широкой горловиной. В ней сделаны специальные разрезы, через которые удобно, не снимая платье, кормить младенца грудью. Оба разреза были аккуратно зашиты (то есть было принято решение отлучить ребёнка от груди). Но правый разрез был торопливо разорван — верхние стежки и обрывок нити отчетливо виден. Мать по настоянию ребёнка изменила своё решение и отложила этот нелёгкий момент.

В 1865 году «Мадонна Литта» была приобретена Эрмитажем за 100 тысяч франков

Тициан. Даная Италия, около 1554 года

Полотно Тициана Екатерина II приобрела в 1772 году. Картина написана по мотивам мифа, в котором царю Акрисию предсказали, что он умрет от руки собственного внука, и чтобы избежать этого, он заточил свою дочь Данаю в темницу. Однако плененный красотой Данаи бог Зевс все же проник к ней в виде золотистого проливного дождя, после чего Даная родила сына Персея,которого по приказу царя заточили вместе с матерью в ящик и бросили в море.Екатерина II была просвещенным монархом, обладала прекрасным вкусом и отлично понимала, что именно надо приобретать для своей коллекции. В Эрмитаже есть еще несколько картин с подобным сюжетом. Например, «Даная» Фервилта и «Даная» Рембрандта.

Рембрант.Даная.1643

В 1985 году 48-летний литовец Бронюс Майгис в Эрмитаже несколько раз ударил полотно ножом, после чего плеснул в него кислотой. Операция по спасению шедевра началась немедленно, и тем не менее была утрачена почти треть живописного полотна. Основной урон пришелся на самую ценную часть — женскую фигуру. Реставрация картины заняла около 12 лет. Бронюс Майгис был задержан, ему поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». И шесть лет он провел в психиатрической лечебнице.

Эль Греко (Доменикос Теотокопулос). Апостолы Петр и Павел Испания, между 1587–1592 годом

Картину подарил музею в 1911 году Петр Дурново. За несколько лет до этого Дурново показывал ее на выставке императорского общества поощрения художеств. Тогда об Эль Греко, которого считали весьма посредственным художником, заговорили как о гении. В этом полотне живописец, который всегда был далек от европейского академизма, оказался особенно близок византийской иконописной традиции. Он постарался передать духовный мир и характеры апостолов. Павел (в красном) напорист, решителен и уверен в себе, а Петр, напротив, — сомневающийся и колеблющийся… Считается, что в образе Павла Эль Греко запечатлел самого себя. Но исследователи об этом до сих пор спорят.

Караваджо. Юноша с лютней Италия, 1595–1596 годы

Караваджо — известный мастер барокко, перевернувший своим «погребным» светом сознание нескольких поколений европейских художников. В России хранится лишь одна его работа, которую художник написал еще в юные годы. Для картин Караваджо характерна некая драма, есть она и в «Лютнисте». В нотной тетради, изображенной на столе, записана популярная в то время мелодия мадригала Якова Аркадельта «Вы знаете, что я вас люблю». А треснувшая лютня в руках юноши — символ несчастной любви. Полотно приобрел Александр I в 1808 году.

Питер Пауль Рубенс. Портрет камеристки инфанты Изабеллы Фландрия, середина 1620-х годов

Несмотря на название, считается, что это портрет дочери художника — Клары Серены, умершей в 12 лет. Картина создана уже после смерти девушки. Художник тонко выписал и пушистые волосы, и нежную кожу лица, и задумчивый взор, от которого невозможно отвести глаза. Перед зрителем возникает одухотворенный и поэтический образ. Картину в коллекцию Эрмитажа приобрела Екатерина II в 1772 году.

Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына Голландия, около 1668 года

Одну из самых известных и узнаваемых картин Рембрандта Екатерина II купила в 1766 году.

Библейский сюжет картины известен, пожалуй, каждому,его выбирали для себя самые известные живописцы. Рембрандт тоже изобразил сцену прибытия блудного сына домой. Однако его работа отличается от полотен других живописцев.У Рембрандта отсутствуют все лишние атрибуты, он сосредоточился лишь на эмоциях отца и сына. Правильнее будет сказать, что переживаний на лице блудного сына не видно, но его внешний вид и поза могут сказать многое. Рваная одежда, стертая обувь, мозоли на стопах – все это настолько глубоко передает эмоциональность сцены. А еще любовь, всепрощающая любовь отца…

Евангельская притча о блудном сыне волновала художника на протяжении всей его жизни: первые рисунки и офорты на этот сюжет он создал еще в 1630–40-е годы, а за написание картины взялся в 1660-е. Полотно Рембрандта стало вдохновением и для других творческих личностей. Композитор-авангардист Бенджамин Бриттен под впечатлением от этой работы написал оперу. А режиссер Андрей Тарковский процитировал «Возвращение блудного сына» в одной из заключительных сцен «Соляриса».

Эдгар Дега. Площадь Согласия (Виконт Лепик с дочерьми, переходящий площадь Согласия) Франция, 1875 год

Картина «Площадь Согласия» была перевезена в Россию после Второй мировой войны из Берлина — там она хранилась в частном собрании. Полотно интересно тем, что, с одной стороны, это портрет, а с другой — типичная для импрессионистов жанровая зарисовка из жизни города. Дега изобразил своего близкого друга, аристократа Людовика Лепика, вместе с двумя дочерьми. Многофигурный портрет до сих пор хранит в себе немало загадок. Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах картина была создана. Искусствоведы предполагают, что работа была написана в 1876 году и не на заказ. Другой подобной картины ни до, ни после художник не писал. Нуждаясь в деньгах, он продал все же полотно графу Лепику, и до конца XIX века о нем не знали. После падения Берлина в 1945 году шедевр в числе других «трофейных» произведений был отправлен в Советский Союз и оказался в Эрмитаже.

Анри Матисс. Танец Франция, 1909–1910 годы

Картина была создана по заказу Сергея Щукина, известного русского коллекционера французской живописи XIX — начала XX века. Композиция написана на тему золотого века человечества, и потому на ней изображены не конкретные люди, а символические образы. Матисс вдохновлялся народными плясками, которые, как известно, хранят в себе ритуальность языческого действа. Неистовство древних вакханалий Матисс воплотил в сочетании чистых цветов — красного, синего и зеленого. Как символов Человека, Неба и Земли. Картина была передана в Эрмитаж из московского собрания Государственного музея нового западного искусства в 1948 году.

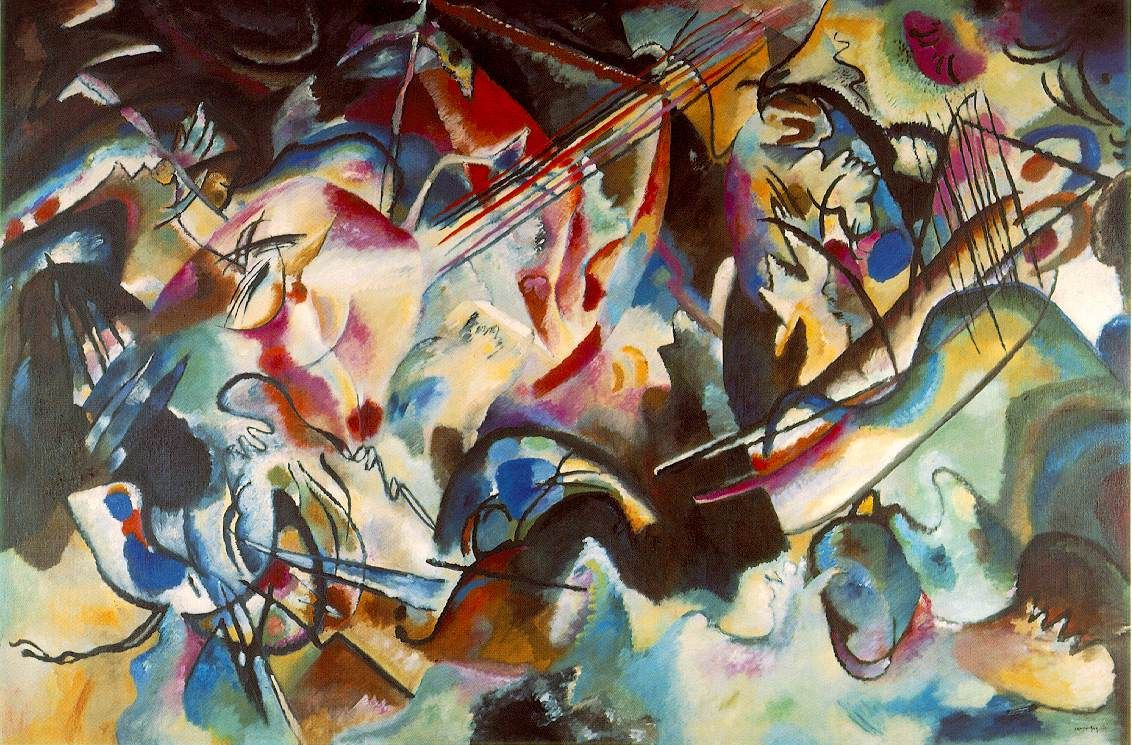

Василий Кандинский. Композиция VI Германия, 1913 год

В Эрмитаже есть целый зал, посвященный творчеству Василия Кандинского. «Композиция VI» была создана в Мюнхене в мае 1913 года — за год до начала Первой мировой войны. Динамичная яркая картина написана свободными и размашистыми мазками. Первоначально Кандинский хотел назвать ее «Потоп»: в основу абстрактного полотна лег библейский сюжет. Однако позже художник отказался от этой идеи, чтобы название работы не мешало зрительскому восприятию. Полотно поступило в музей из Государственного музея нового западного искусства в 1948 году.

Эдуард Магнус, Портрет А.А.Зенден

Щелкнув по картине(тыц), вы сможете посмотреть все картины Эрмитажа

тыц

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/?lng=ru

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/panoramas-m-1/?lng=ru

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-hermitage-museum?hl=ru