Это цитата сообщения Муромлена Оригинальное сообщение

Нарышкины. Фома Иванович и его потомки: декабрист Михаил Михайлович Нарышкин, Маргарита Михайловна Тучкова

1.4. Фома Иванович Нарышкин - сын Ивана Ивановича Нарышкина

у него были дети:

1.4.1. Кондратий Фомич Нарышкин, Стряпчий (1672), комнатный стольник царя Петра (1686), боярин (1692). Жена - Акулина Семеновна Чаплина (Луговская)

1.4.2. Пётр Фомич Нарышкин

1.4.3. Иван Фомич Нарышкин (убит стрельцами 15 мая1682 года о время Московской смуты). У него было 3 сына и дочь

1.4.3.1. Алексей Иванович Нарышкин. Жена - Прасковья Фёдоровна Барятинская

1.4.3.2. Пётр Алексеевич Нарышкин (ум.26 август 1726). Жена - Ирина Анисимовна Хотетовская (Головина)

1.4.3.3. Анна Алексеевна Нарышкина (Оболенская). Муж - Александр Михайлович Оболенский

1.4.3.4. Александр Алексеевич Нарышкин

1.4.4. Алексей Фомич Нарышкин - комнатный стольник. Значительной фигурой при Петре I являлся его сын Кирилл Алексеевич Нарышкин

1.4.4.1. Кирилл Алексеевич Нарышкин (1670? — 1723) — троюродный брат царицы Натальи Кирилловны. Владелец усадьбы Свиблово, где выстроил Троицкую церковь, ближний кравчий, потом московский губернатор (1716-19), первый комендант Санкт-Петербурга (1710-16).

В 1686 году был комнатным стольником царя Петра Алексеевича, а в 1691 и 1692 годах был кравчим. 19 октября 1690 года ему было пожаловано в вотчину село Покровское-Тешилово Московского уезда. В 1695 и 1696 годах участвовал в Азовском походе и был генерал-провиантмейстером при флоте. С 5 ноября 1697 года по 12 марта 1699 года он, в звании ближнего кравчего, был воеводой во Пскове.

В 1702 году укреплял больверк в только что взятой крепости Нотебург, переименованной в Шлиссельбург. В 1703 году, при возведении Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, надсматривал за работами на бастионе в средине, где при Екатерине II устроены Невские ворота и пристань; бастион этот носит имя своего строителя — Нарышкинский. С 1704 года по 1710 год он был псковским и дерптским обер-комендантом.

Приказания Петра I Нарышкину касались, главным образом, приготовления и присылки судов и лодок в Нарву, Юрьев и Гдов; отправки в Петербург полков и подвод; составления чертежей; устройства засек и оборонительных линий. Назначенный в 1710 году первым петербургским комендантом, он оставался в этой должности до 1716 года; в январе этого года Нарышкин был назначен губернатором в Москву.

Вскоре у него возникли пререкания с Сенатом, и дело дошло до того, что по приказу Сената у Нарышкина были отписаны дворы и деревни; однако, он по прежнему оставался у власти; между прочим, в 1718 году он состоял в числе судей над царевичем Алексеем Петровичем, причем в числе других лиц подписал ему смертный приговор. 11 мая 1719 года Нарышкин был уволен с поста губернатора. Возвратившись в Петербург, он фактически оказался не у дел.

В 1721 году у Нарышкина возник громкий земельный процесс за усадьбу Свиблово с родственниками — Плещеевыми, который он, потратив большие деньги, проиграл. После решения суда в Свиблове царило полное запустение, вся богатая обстановка и украшения были вывезены Нарышкиным, а завести новые Плещееву не хватало ни средств, ни умения. Нарышкин умер в 1723 году.

Был дважды женат и имел 9 детей:

Первая жена Феодора Степановна (ум. 12.11.1695), неизвестного происхождения, умерла в Москве.

Вторая жена княжна Анастасия Яковлевна Мышецкая (1680—после 1722), из рода Рюрика

Неизвестный художник начала 18 века (?). Портрет Анастасии Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной. (Государственная Третьяковская галерея, Москва)

1.4.4.1.1. Александра Кирилловна (умерла в детстве, так как не упоминается в опубликованных родословиях Нарышкиных)

1.4.4.1.2. Татьяна Кирилловна (1704—1757), с 1722 года была второй женой генерал-адмирала Михаила Михайловича Голицына.

Александр Михайлович (1723—1807), вице-канцлер и обер-камергер.

Екатерина Михайловна (1725—1744)

Сергей Михайлович (1727—1806), тайный советник.

Анастасия Михайловна (1728—1779), с 1758 года замужем за гвардии майором Николаем Артемьевичем Загряжским (1729—1788), сыном генерал-аншефа А. Г. Загряжского и княжны А. Б. Барятинской. Брак был бездетный.

Елизавета Михайловна (1730—1795)

Михаил Михайлович (1731—1804), генерал-майор, действительный камергер. Женат на баронессе Анне Александровне Строгановой (1739—1816), в приданое она принесла усадьбу Кузьминки, имели 10 детей.

Дмитрий Михайлович (1735—1771), полковник, похоронен в Донском монастыре.

Пётр Михайлович (1738—1775), генерал-поручик, убит на дуэли П. А. Шепелёвым.

1.4.4.1.3. Евдокия Кирилловна (1707—1779), девица.

1.4.4.1.4. Дарья Кирилловна (1709—1730), с 1727 года за флота капитаном Иваном Львовичем Нарышкиным (1700—1734), их дочь фрейлина и статс-дама Екатерина Разумовская (1729—1771).

1.4.4.1.5. Семён Кириллович (5 апреля 1710—1775) - посланник в Англии (1741 г.); гофмаршал, старший сын К. А. Нарышкина.

С.Торелли. Портрет Семена Кирилловича Нарышкина. ГТГ

Семен Кириллович получил образование за границей. В день вступления на престол императрицы Елизаветы Петровны он получил звание камергера, затем выполнял миссию чрезвычайного посланника в Англии, а по возвращении был назначен гофмаршалом наследника престола – великого князя Петра Федоровича, будущего Петра III. При Петре III и Екатерине II его карьера развивалась успешно: он получил одну за другой должности гофмаршала и обер-егермейстера, к концу жизни был генерал-аншефом и кавалером ордена св. Андрея Первозванного.

Он считался первым щеголем своего времени. В день бракосочетания Петра III Семен Кириллович выехал в карете, украшенной зеркалами как внутри, так и снаружи. В то время зеркала делались из серебра и очень дорого стоили. Кафтан Нарышкина был вышит серебряной нитью, а на спине вышито дерево, ветви и листья которого расходились по рукавам.

Как и многие из Нарышкиных, Семен Кириллович был заядлым театралом. Он содержал прекрасный домашний театр и оркестр роговой музыки. 8 декабря 1774 г. в присутствии Екатерины II в нарышкинском театре поставили оперу «Альцеста», сочиненную А. П. Сумароковым. После оперы зрители смотрели балет «Диана и Эндимион», поставленный более чем роскошно – на сцене даже бегали живые олени.

С 1746 г. женат на Марии Павловне Балк-Полевой (1728-1793), дочери П.Ф. Балка-Полева от брака с М.Ф. Полевой, внучке Матрёны Монс (сестры любовницы Петра I). 17.7.1774 пожалована в статс-дамы. Согласно «Запискам» Екатерины II, отличалась красотой, вызывавшей зависть у императрицы Елизаветы Петровны. Была в близких отношениях с К.Г. Разумовским, женатым на ее родственнице Е.И. Нарышкиной.

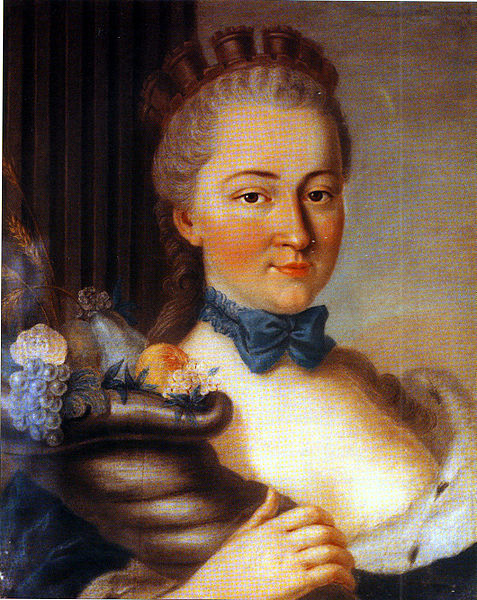

Дмитрий Григорьевич Левицкий. Мария Павловна Нарышкина, ур. Бланк-Полевая (1728-1793) (1773/1774, Louvre Museum)

Жан де Самсуа. Портрет М.П. Нарышкиной - "Европа". (1756, Chinese Palace in Oranienbaum, Russia)

Мария Павловна Нарышкина, ур. Бланк-Полевая (1728-1793) (1780-е)

У них были сын и дочь, умершие во младенчестве.

1.4.4.1.6. Пётр Кириллович (1713—1770), камергер, женат на Евдокии Михайловне Готовцевой; их внук декабрист М. М. Нарышкин

Их дети:

1.4.4.1.6.1. Михаил Петрович Нарышкин (1753 - 1825) подполковник. В эпоху императора Павла I M.П. Нарышкин, как и многие, попал в немилость и был выслан в Москву под присмотр Тайной Экспедиции. В 1802 году в Московской, Нижегородской, Казанской и Калужской губерниях имел 8275 душ. Жена - княжна Варвара Алексеевна Волконская (1760 - 1827), представительница рода рюриковичей – прапраправнучка защитника Боровской крепости князя Михаила Константиновича Волконского, внучка известной политической деятельницы Агриппины (Аграфены) Петровны Волконской (сестры великого канцлера графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина).

Дети:

1.4.4.1.6.1.1. Мария Михайловна Нарышкина

1.4.4.1.6.1.2. Выдающейся личностью была Маргарита Михайловна Нарышкина (Ласунская, Тучкова) (2 января 1781 - 29 апреля 1852). Вдова героя 1812 года генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова (1778–1812), погибшего в Бородинском сражении, она основала в память о муже на месте его гибели Спасо-Бородинский монастырь, приняла монашество с именем Марии и стала настоятельницей монастыря.

Маргарита Тучкова (Игумения Мария)

Маргарита с самых ранних лет отличалась страстным, нервным и восприимчивым характером, любила чтение и музыку и была одарена замечательным голосом. Она была высокого роста и очень стройна, но черты лица были неправильны, и единственная её красота состояла в поразительной белизне кожи и в живом выражении зелёных глаз.

В 16 лет Маргарита Михайловна вышла замуж за Павла Михайловича Ласунского. Он был единственным сыном вдовы Ласунской, которая был очень дружна с Нарышкиными, и родители решили между собой, что поженят детей. Павел Ласунский охотно согласился на брак, благодаря светскому положению и приданому невесты. Что касается Маргариты, то она была юна, ей было достаточно, что жених отлично говорит по-французски, красив и умен.

Брак был кратковременным и неудачным, через два года Маргарита развелась с мужем. Ласунский оказался кутилой и игроком, всё время он проводил с друзьями; будучи человеком развратным, он предложил жене не скучать и выбрать себе предмет развлечения в кружке его приятелей. Тайна супружеских отношений стала известна матери Маргариты, Варваре Алексеевне, и она потребовала немедленного развода. Репутация молодого Ласунского была уже настолько известна в Петербурге, что развод был получен легко. Маргарита Михайловна получила позволение вернуться, под именем девицы Нарышкиной, в дом родителей.

Александр Алексеевич Тучков. Художник А. Г. Варнек

С Александром Тучковым Маргарита Михайловна познакомилась ещё в пору первого несчастливого замужества. Молодые люди полюбили друг друга. Узнав о разводе, он не замедлил посвататься. Но Нарышкины были так напуганы неудачей первого брака дочери, что ответили отказом. Они долго не давали согласия на её второй брак. Свадьба состоялась лишь в 1806 году и для 25-летней Маргариты Михайловны наступили короткие годы полного счастья замужества. Она гордилась красотой мужа, которого сравнивали в обществе с Аполлоном, его храбростью и доблестью.

Маргарита Михайловна сопровождала мужа в Шведском походе и разделяла с ним все трудности военной жизни, сопровождая его не раз верхом в форме денщика, спрятав косу под фуражку, поскольку женам было запрещено находиться при армии в походе. В её лице впервые в русской армии появилась сестра милосердия. Она создавала пункты питания для голодающего населения в местностях, охваченных боями. В Финляндской кампании она жила в лютую стужу в палатке, ей приходилось пробираться с войсками среди снежных заносов, переправляться через реки по пояс в ледяной воде.

В 1812 году Маргарита Михайловна не могла следовать за мужем. В это время она схоронила старшего сына, младшего Николая отняла от груди, она кормила его сама. Было решено, что она проводит мужа до Смоленска и отправится к родителям в Москву. Из Москвы Нарышкины уехали в своё Костромское имение, Маргарита Михайловна пожелала остановиться в уездном городке Кинешме, где 1 сентября 1812 года узнала от брата Кирилла Михайловича о смерти мужа, убитого в Бородинском сражение.

Кирилл Михайлович Нарышкин был адъютантом Барклай-де-Толли, он ехал в армию и заехал к сестре, чтобы сообщить о смерти её мужа. В продолжение нескольких лет Маргарита Михайловна не могла видеть брата, чтобы не вспоминать о их встрече в Кинешме, и с ней делалось дурно при его появлении.

Существует предание о предчувствии Маргаритой Михайловной гибели своего супруга: «Твоя участь решится в Бородине» («Ton sort finira a Borodino») — услышала во сне супруга генерала Тучкова, задолго до Бородинского сражения. Они вместе с мужем безуспешно искали по карте этот населённый пункт на бескрайних просторах России и не нашли его на листах карманного географического атласа.

Маргарита поехала на поле битвы искать тело мужа: из письма генерала Коновницына она знала, что Тучков погиб в районе Семёновского редута. Поиски среди десятков тысяч павших ничего не дали: тело Александра Тучкова так и не было найдено. Она принуждена была вернуться домой.

Перенесенные ею ужасы так отразились на её здоровье, что некоторое время домашние опасались за её рассудок. Немного оправившись, она приняла решение построить на свои средства на месте гибели мужа храм. Она продала свои бриллианты и при содействии императрицы Марии Фёдоровны купила три десятины земли, где в 1818 году начала строить Храм Спаса Нерукотворного. Наблюдая за постройкою церкви, Тучкова жила с сыном Николаем и его француженкой-гувернанткой в небольшой сторожке.

Первоначально Тучкова предполагала поставить лишь небольшую часовню, но Александр I пожаловал ей 10 тысяч рублей, на эти средства в 1820 году была построена и освящена каменная церковь-храм, сюда потянулись паломники со всей России. Сама Маргарита подолгу жила на Бородинском поле, в небольшом, специально построенном домике.

Штайнер. Николай Тучков, 1820 год

Свою жизнь Тучкова решила посвятить памяти мужа и воспитанию единственного сына Коко, так ласково она его звала. В своих записках Д. Н. Свербеев писал о своём пребывании в Ревели:

Норов узнал, что за городом, в Екатеринентале, находится его родственница, вдова убитого под Бородином генерала Тучкова, и на другой же день мы к ней отправились. Маргарита Михайловна Тучкова, урождённая Нарышкина, приняла нас радушно в хорошеньком домике почти рядом с небольшим дворцом, построенным Петром Великим… Родственница Норова приехала из Дерпта, где воспитывала своего сына, брала морские ванны … Падкий на женщин мой безногий молодой полковник так и таял от любезной ещё молодой, ещё красивой и в самом деле привлекательной своей кузины. Двенадцатилетний красивый мальчик Тучков, страстно любимый матерью, был не лишний в нашей оживленной беседе за самоваром.

Николай Тучков был записан в Пажеский корпус, но по слабости здоровья жил при матери. Он рос, не зная шумных и резвых игр, все любили его за сердечную его мягкость и доброту. Маргарита Михайловна не могла нарадоваться на сына, но её беспокоило его слабое здоровье, доктора уверяли, что он с годами окрепнет, что его изнуряет рост. В 1826 году Николай Тучков простудился, его лечили лучшие врачи, на консилиум был приглашён Мудров, который подтвердил, что опасности нет, он обязательно поправится. Успокоенная Маргарита Михайловна проводила врачей, а через несколько часов её 15-летний сын неожиданно умер. Он был похоронен в церкви Спаса Нерукотворного.

Игуменья Мария в 1849—1852 годах, дагерротип

Ссылка брата Михаила, декабриста, в Сибирь, смерть отца, в 1825 году, и сына окончательно сразили Тучкову. Теперь ничто уже не держало её в миру. Она переселилась навсегда в свою сторожку на Бородинском поле. О своей жизни в это время она писала подруге:

День проходит на день: утреня, обедня, потом чай, немного чтения, обед, вечерня, незначащее рукоделье, а после короткой молитвы — ночь, вот вся жизнь. Скучно жить, страшно умереть. Милосердие Господне, Его любовь — вот моё упование, тем и кончу!

В разбитой жизни своей Тучкова искала утешения в помощи несчастным и бедным: помогала окружающему населению, лечила больных и привлекала желающих разделить с ней труды на пользу ближнего. Она отдаётся главному делу всей последующей жизни — устройству нового женского монастыря. В 1838 году Тучкова принимает малый постриг под именем инокини Мелании. Спасо-Бородинская община по Высочайшему Повелению становится Спасо-Бородинским общежитийным монастырём 2-го класса в 1839 году. Во время торжественного открытия Бородинского памятника в 1839 году Император Николай I посетил монастырь и келью Тучковой. Она, вынесшая столько страданий, произвела сильное впечатление на императора. Он даровал ей прощение её брата Михаила, и в 1840 году вызвал в Петербург, чтобы быть восприемницею супруги наследника, Марии Александровны, с которой она вела переписку до своей смерти.

Пострижение инокини Мелании в мантию с принятием имени Марии произошло 28 июня 1840 года. На следующий день Мария стала игуменьей Спасо-Бородинского монастыря. Возведение в игуменьи было проведено по чину рукоположения в диакониссы. Имя Марии было выбрано в память о происшествии, случившемся с ней в день второй свадьбы: навстречу новобрачной бежал юродивый с криком: «Мария, Мария, возьми посох!» Под своей камилавкой и монашеской мантией, Тучкова оставалась вполне светской женщиной и, при редких своих появлениях в свет и при дворе, пленяла всех своей блестящей речью и изяществом приемов.

Маргарита Михайловна Тучкова скончалась 29 апреля 1852 года и была погребена в Спасском храме монастыря (возведённом около места, где погиб Тучков), рядом с сыном.

1.4.4.1.6.1.3. Кирилл Михайлович Нарышкин (1785 - 1857)

В службу вступил юнкером 1803 года в бывший 12 Артиллерийский батальон, в коем портупей-юнкером сентября 11 – переведен в бывший 8 Артиллерийский полк того ж года <сентября> месяца 10 числа, и в оном подпоручиком 1805 апреля 13. поручиком 1807 января 21. Переведен лейб-гвардии в бывший Артиллерийский батальон 1808 февраля 15. Назначен адъютантом к военному министру 1810 ноября 11. Переведен лейб-гвардии в Преображенский полк с оставлением при прежней должности 1811 ноября З, в котором штабс-капитаном того ж года декабря 9, капитаном за отличие по службе 1813 мая 4 (25). Полковником того ж года декабря 7 с назначением командующим Колыванским пехотным полком, назначен командиром Псковского пехотного полка 1815г. июня 1. Генерал-майором 1821 декабря 12 с назначением командиром 3 бригады 3 пехотной дивизии.

Находился в походе и делах: 1806 года ноября с 23 в Пруссии, и там в сражении против французских войск; 1807 января 22 при д. Командорфе 26 и 27 г. Прейсиш-Эйлау, за каковое дело имеет Золотой крест, мая 24 при сбитии сделанных неприятелем трех <слово неразб.> полевых укреплений и при прогнании оттуда неприятельского корпуса, 22 при г. Гейльсберг, и за оказанное при оном отличие награжден золотою шпагою с надписью “За храбрость”, июня 2 при Фридланде, за отличие при оном имеет Королевско-Прусский орден “За заслуги”.

1812 в Российских пределах против тех же войск в сражениях: <13, 14 и 15 июля> при г. Витебске, августа 5 и 6 Смоленске, потом в арьергардных сражениях <17 августа при Вязьме и <19 августа при> Гжатске, 24 и 26 при с. Бородине, за оказанное при оном отличие награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом, потом <27> в арьергардном сражении под Можайском при ретираде до Тарутина, и при оном октября 12 под Малым Ярославцем, за отличие при оном награжден орденом Св. Анны 2 класса, потом при Медыни, ноября 4, 5 и 6 под Красным, за участие в Кампании 1812 года имеет Серебряную медаль на голубой ленте.

1813 за границею марта с 28 по 4 апреля при осаде и взятии кр<епости> Торна, мая 7 при атаке и разбитии неприятеля под Кеннигсвартом, 8 и 9 г. Бауценом за оказанное при оном отличие получил Высочайшее благоволение, августа 13, 14 и 15 при осаде г. Дрездена, 17 и 18 в сражении при разбитии неприятельского корпуса при д. Кульме, и за отличие при оной награжден орденом Св. Анны 2 класса алмазами украшенным, и имеет Королевско-Прусский железный крест. Октября 4 и 6, 7 в сражении при разбитии неприятеля под г. Лейпцигом, с 10 по 25 в преследовании неприятеля до реки Рейна.

1814 во Франции января 17 и 20 при м<естечке> Бриенн-Лешато и Ляротьере, в коем сражении получил сильную контузию в левую ногу, и за оказанное при том отличие награжден орденом Св. Владимира 3 степени, потом, командуя корпусным авангардом в сражении <30> при г. Шампобер, февраля 19 и 21, при Нельи и г. Суассоне, марта 17 и 18 при г. Сен-Дизье и занятии оного за оказанное в оном сражении отличие имеет Королевско-Прусский орден Красного Орла 3 степени. Оттуда обратно в Россию. Имеет серебряную медаль, установленную в память вступления армии 19 марта 1814 года. На 1815 в походе во Францию и обратно.

1826 года февраля в 8 день по Высочайшему Его Императорского Величества приказу уволен от службы за раною, с мундиром

В списке, представленном в 1834 г., Кирилл Михайлович сообщает, что живет в Санкт-Петербурге, а его имения расположены в Нижегородской губернии Богородского уезда, Калужской губернии Масальского уезда и Тульской губернии Каширского уезда. Всего до 4000 душ.

Сохранилась часть эпистолярного наследия Кирилла Михайловича, в том числе несколько писем брату Михаилу – декабристу.

В 1847 г. К.М. Нарышкин, живя в Москве, перечисляет всех своих детей: “сыновей: ротмистра Алексея, поручика Петра, корнета Михаила, пажа Николая, дочерей: Наталью, Марью и Софью”.

С возвращением брата из ссылки Кирилл Михайлович вернул причитающееся Михаилу наследство в Калужской губернии.

Скончался Кирилл Михайлович в Москве 7 января 1857г. и похоронен в Донском монастыре. Об этом писал М.М. Нарышкин своему другу декабристу Евгению Петровичу Оболенскому, недавно вернувшемуся из Сибири: “Три недели как мы возвратились из Москвы, где имели много скорбных и радостных впечатлений. В числе скорбных – кончина родного брата моего Кирилла Михайловича, которого Господь призвал к себе, после долгой болезни. Я успел еще за ним походить и принять последнюю его волю”

http://www.xxc.ru/stati/text010/index.htm

Жена - Анна Николаевна Сутгоф (1800 - 1886), сестра декабриста А. Н. Сутгофа.

Дети:

Алексей Кириллович Нарышкин (1818 - 1862) камер-юнкер, надворный советник

Пётр Кириллович Нарышкин (1823 - 1897) майор. жена - Елизавета Александровна Ульянина, их дети:

Софья Петровна Нарышкина (Смольянинова)

Александр Петрович Нарышкин (1857 - 1921) Якутский вице-губернатор (1914), Тобольский вице-губернатор. Статский советник. На военной службе - штабс-капитан (1897). Холост. Расстрелян большевиками в Спасо-Андрониевском монастыре.

Пётр Петрович Нарышкин (1861 - 1891) Поручик, штаб-ротмистр. Умер от тифа (холостым).

Михаил Петрович Нарышкин (1862 - 1895) Адъютант Московского Гренадерского полка. Холост. Погиб в результате несчастного случая (при выезде из усадьбы брата Тихона вылетел на повороте из тройки и ударился о дерево)

Тихон Петрович Нарышкин (1866 - 1920) Подпоручик, коннозаводчик, участник 1-й Мировой и Гражданской воен. В службу вступил рядовым вольноопределяющимся в пехотный Софийский Е.В. полк (1882). Поступил в Московское юнкерское училище. Окончив, вернулся в полк, произведен в подпрапорщики (1885). В 1886 - подпоручик, с переводом в запас, а затем уволился по семейным обстоятельствам (принял наследство тетушки, Марии Кирилловны Нарышкиной, имение в Чернской волости Тульской губернии, всего 357 десятин). Занимался хозяйством, взял кредит и открыл конный завод. Заседатель уездного суда и Чернской дворянской опеки (1898-1903, 1905-1917). С началом Войны 1914 - призван в армию (в чине подпоручика служил в должности начальника по хоз.части 201-го резервного пехотного полка в Ельце). После революции солдатами полка был единогласно переизбран на командную должность уже в Красной Армии. Демобилизировался в 1920 (в 56 лет, по болезни).

Из прощального слова на похоронах: "Умер честный, беззаветно отдававший себя делу человек, по происхождению дворянин-рюрикович, но был примером всем нам - коммунистам"

Жена - Антонина Иосифовна Дубец (р. 1875), дети: Кирилл Тихонович Нарышкин (1893 - 1979), Елизавета Тихоновна Нарышкина (1895 -. 1915), сын - Александр Тихонович Нарышкин (1897 - 1917)

Михаил Кириллович Нарышкин (1825 - 1890) Свиты Е.И.В. генерал-лейтенант.

Получив достаточное для отпрыска знатной фамилии домашнее воспитание и образование, поступил на военную службу в уланский полк и довольно быстро сделал карьеру (участвовал в подавлении Венгерской революции 1849 г. и Крымской войне 1853-1856 гг. на петербургском участке предполагаемых боевых действий). С 1854 года М.К.Нарышкин находился в свите наследника престола, а затем императора Александра II, и выполнял различные поручения последнего. Так, в феврале 1861 года он был послан в Гродненскую губернию для наблюдения за проведением там крестьянской реформы и наведения порядка в случае возникновения волнений.

В апреле 1863 года студент Казанского университета И.Глассон донес о существовании "Казанского заговора" - плана польских революционеров организовать восстание в Поволжье с целью отвлечения сил царского правительства от Польши. Немедленно с флигель-адъютантом полковником М.К.Нарышкиным он был послан в Казань и способствовал дальнейшему раскрытию замыслов заговорщиков. Один из современников этих событий Г.Иловайский писал: "Здесь была страшная суматоха. С 9 на 10 апреля ждали революцию... Губернатор ходил с такой таинственной мордой, окружил своей дом казаками, вытащили откуда-то три пушки и выдали солдатам боевые патроны. И этим перепугали весь народ" Полиция и прибывшие из Петерубрга жандармы сумели выследить участников заговора и арестовать их. Однако представленный государю доклад М.К.Нарышкина о неблагополучном состоянии губернии подвел черту под политической карьерой генерал-лейтенанта П.Ф.Козлянинова, скомпрометировавшего себя еще в результате "шумного" подавления А.С.Апраксиным бездненских волнений 1861 года и не пользовавшегося авторитетом у местного дворянства.

30 августа 1863 года Михаил Кириллович Нарышкин был произведен в генерал-майоры и назначен Казанским военным губернатором с управлением гражданской частью (в должность вступил 8 октября того же года). Ему теперь были подчинены, кроме административно-полицейских органов, и войска в пределах вверенной губернии. Под его руководством в крае были проведены реформы удельных (1863 г.) и государственных (1866 г.) крестьян, введены в действие Закон об организации земских учреждений 1864 года (открытие Казанского земства и проведение первого земского собрания произошло в ноябре 1865 г.) и Новые судебные уставы 1864 года, учрежден Казанский военный округ и созданы начальные народные училища, а также Центральная крещено-татарская школа с миссионерскими целями (1864 г.). В 1865 году в Казани состоялась выставка сельскохозяйственных продуктов губернии, произошло преобразование Северо-восточной фермы в земледельческое училище, открылись итальянская опера и городская публичная библиотека (при содействии директора хозяйственного департамента МВД Н.И.Второва).

Губернатор М.К.Нарышкин приложил усилия к учреждению в 1866 году городской почты и Казанского пехотного юнкерского училища, преобразованного из существовавшего в городе с 1861 года "училища военного ведомства", которое заняло помещение в Кремле. После посещения Казани в августе 1866 года цесаревичем, будущим императора Александром III с братом Владимиром М.К.Нарышкин вскоре был отозван в Петербург и вновь занял место в царском окружении. 26 октября по указу императора он сложил с себя должность военного губернатора, выполнив возложенную на него задачу по стабилизации положения в крае. Казанская губерния нуждалась теперь в опытном администраторе.

В последний раз М.К.Нарышкин приезжал в Казань летом 1871 года, сопровождая Александра II в его путешествии по Волге. Выйдя в отставку в звании генерал-лейтенанта, он поселился в Москве, где скончался 13(25) октября 1890 года и был похоронен на кладбище Троице-Сергиевской лавры.

Жена (с 1854) - Люция Осиповна Штрандтман (1832-1895), дочь покойного генерала от кавалерии, имел сына Кирилла, (род. 1854). Жена католичка, сын православный.

Николай Кириллович Нарышкин (1832 - 1864), жена - Елизавета Дмитриевна Селезнёва (во втором браке - Крюкова, или Хомякова)

Софья Кирилловна Нарышкина (Коновницына) (р. 1840) Фрейлина двора. После смерти мужа ушла в монахини Шамординского монастыря в Калужской губ.

1.4.4.1.6.1.4. Варвара Михайловна Нарышкина (1787 - 1834)

1.4.4.1.6.1.5. София Михайловна Нарышкина (1788 - 1829)

1.4.4.1.6.1.6. Евдокия Михайловна Нарышкина (Голицына) (1790 - 1862)

1.4.4.1.6.1.7. Михаил Михайлович Нарышкин (4 февраля 1798 - 2 января 1863) - служил в лейб-гвардии Московском полку, затем в Измайловском и Тарутинском. Он был членом тайных обществ с 1818 г., участвовал в подготовке восстания в Москве в декабре 1825 г.

Неизвестный художник. Михаил Михайлович Нарышкин. (1823)

Михаил Петрович Нарышкин, по случаю рождения сына Михаила, в селе Одинцово-Архангельское снес старую постройку И.Ю. Тургенева — церковь Михаила Архангела, и к 1800 году воздвиг новую кирпичную во имя Архангела Михаила, существующую поныне. С 1992 года в церкви Михаила Архангела возобновились богослужения (территория резиденции Президента РФ, доступ ограничен).

В детские годы М.М. Нарышкин в зимнее время жил до 1815 года в московском городском доме, построенном в конце ХVШ века архитектором М.Ф. Казаковым для Варвары Алексеевны Нарышкиной, урожденной Волконской, на Пречистенском бульваре (ныне дом № 10 на Гоголевском бульваре); а в летнее время — в загородном доме в селе Одинцово-Архангельское. Воспитывался дома (учителя — немцы Гесслер и Кастнер), в 1815 году посещал занятия в Московском учебном заведении для колонновожатых, в 1818—1819 годах в Петербурге слушал частные лекции профессоров Куницына, Германа и Соловьева

В службу вступил подпрапорщиком в Псковский пехотный полк 6 апреля 1815 года

портупей-прапорщик — 20 июня 1815 года

прапорщик — 4 октября 1815 года

подпоручик — 30 апреля 1817 года

переведен в лейб-гвардии Московский полк — 23 октября 1817 года

поручик — 26 января 1818 года

штабс-капитан — 24 августа 1819 года

капитан — 1 января 1822 года

полковник с переводом в лейб-гвардии Измайловский полк — 12 декабря 1823 года

переведен в Бородинский пехотный полк — 6 июня 1824 года

переведен в Тарутинский пехотный полк — 17 декабря 1825 года (стоял в Москве).

[править] В тайных обществахУчаствовал в переговорах Северного и Южного обществ, участник подготовки восстания в Москве в декабре 1825 года.

Приказ об аресте — 30 декабря 1825 года, арестован в Москве и доставлен в Петербург на гл. гауптвахту — 8 января 1826 года, в тот же день переведён в Петропавловскую крепость («посадить по усмотрению, где удобнее») в № 16 куртины между бастионами Екатерины I и Трубецкого.

Осужден по IV разряду и по конфирмации 10 июля 1826 года приговорён в каторжную работу на 12 лет, срок сокращен до 8 лет — 22 августа 1826 года.

Отправлен из Петропавловской крепости в Сибирь 2 февраля 1827 года (приметы: рост 2 аршина 8 4/8 вершков, «лицо белое, круглое, глаза карие, нос широкий, остр, волосы на голове и бровях темнорусые, на бороде на левой стороне небольшая природная бородавка и глазами близорук»), доставлен в Читинский острог 20 марта 1827 года, прибыл в Петровский завод в сентябре 1830 года. По указу 8 ноября 1832 года обращён на поселение в город Курган Курганского уезда Тобольской губернии, куда прибыл с женой 14 марта 1833 года (первоначально местом поселения был определен Селенгинск).

Nikolay Bestuzhev. Нарышкин М.М.(декабрь 1832 – январь 1833)

Нарышкины купили дом, построенный в 1774 году, на берегу реки Тобол, который стал центром культурной жизни города. По пятницам здесь собирались декабристы, ссыльные поляки, местная интеллигенция, проходили дискуссии по вопросам истории, философии, читались стихи, устраивались музыкальные вечера. Михаил Михайлович занимался садоводством, получал от богатых родственников посылки с черенками, отыскивал в округе редкие сорта деревьев и кустарников. На отведённой декабристам земле устроил небольшой конный завод, выписывая из Европейской России племенные экземпляры лучших пород. По словам декабриста Лорера, Нарышкины были истинными благодетелями целого края. Они помогали бедным, лечили больных, давали деньги на лекарства. В 1837 году, во время приезда в Курган цесаревича Александра, находившийся в его свите поэт В.А. Жуковский посетил дом Нарышкиных, где встретился с декабристами. В настоящее время в доме Нарышкиных (г. Курган, ул. Климова, 80а) находится Музей декабристов.

Nikolay Bestuzhev. Нарышкин М.М. (лето 1832)

По высочайшему повелению, объявленному военным министром 21 июня 1837 года, определён рядовым в Кавказский корпус, выехал из Кургана 21 агуста 1837 года, зачислен в Навагинский пехотный полк 14 октября 1837 года, унтер-офицер 6 декабря 1838 года, переименован в юнкера 30 сентября 1840 года, подпрапорщик 1 января 1841 года, за отличие прапорщик 25 июня 1843 года, уволен в отпуск на 6 месяцев 29 марта 1844 года, уволен от службы 25 сентября 1844 года с обязательством безвыездно жить в с. Высоком Тульского уезда, причём для всяких отлучек требовалось особое разрешение, освобожден от надзора 12 ноября 1855 года. От всех ограничений освобожден по манифесту об амнистии 26 августа 1856 года, в 1859 году ездил в Париж и на юг Франции. Умер в Москве 14 (2) января 1863 года. Похоронен в Москве в Донском монастыре, на Донское кладбище.

Женой М. М. Нарышкина стала дочь генерала и героя Отечественной войны 1812 г. графа Петра Петровича Коновницына Елизавета Петровна (1802–1867), которая последовала за своим мужем в Сибирь.

Акварель Н.А.Бестужева. Нарышкина Елизавета Петровна. Петровский завод, 1832 г.

Родилась 1 апреля 1801 г. Дочь генерала П.П.Коновницына.

Портрет Елизаветы Петровны Коновницыной (1802-1867) в детстве

Жена (с 12.9 1824 в с. Кярове Гдовского уезда Петербургской губернии) Нарышкина М.М., последовала за мужем в Сибирь.

К. Гампельн. Е. П. Коновницына, рисующая портрет матери. 1823-1824 год. Графиня Елизавета Петровна Коновницына (1802-1867), дочь военного министра Петра Петровича Коновницына.

Приехала за ним в Читинский острог в мае 1827 г.

Выехав в 1837 из Сибири, она отправилась к своей матери гр. Анне Ивановне Коновницыной в с. Кярово Гдовского уезда и оттуда выехала на Кавказ в феврале 1838,

Нарышкина Елизавета Петровна. Акварель Н.А.Бестужева. Петровский завод, (1832)

Умерла 11 декабря 1867 г. у родной тетки Марии Ивановны Лорер в ее имении Гарни Опочецкого уезда, похоронена рядом с мужем.

Детей не было. Нарышкина очень тяжело это переживала и часто болела. В Читинском остроге в июле 1830 взяли к себе на воспитание крестьянскую девочку Ульяну Чупятову.

Братья Е. П. Нарышкиной, Иван и Петр Петровичи, также причастны к восстанию декабристов, а брат самого Нарышкина –Кирилл Михайлович (1785–1857) – женат на сестре декабриста А. Н. Сутгофа.

1.4.4.1.6.1.8. Александр Михайлович Нарышкин (1801 - 1846) штабс-капитан л.-гв. Московского полка, первая жена — Александра Васильевна Беклемишева (1812—1834), дочь — Варвара; вторая жена — Анастасия Яковлевна Казаринова

1.4.4.1.6.1.8.1. Варвара Александровна Нарышкина (1834–1913). Мать Варвары Александровны, Александра Васильевна (урожденная Беклемишева), рано умерла, и девочка осталась на попечении горячо любившей ее тетки – княгини Евдокии Михайловны Голицыной. Часто посещала в Спасо-Бородинском монастыре другую тетку – игуменью Марию. По словам биографа, «ее пленяло все возвышенное и прекрасное, в ней соединялось изящество с простотой, достоинство со смирением, сила воли с уступчивостью, глубокое благочестие со светской жизнерадостностью. Словом, это был своего рода тип русской женщины, идеал мирянки-христианки». Ее мужем был князь Петр Николаевич Туркестанов (1830–1891), потомок грузинских князей – «умный, серьезный, благородный, он обладал, кажется, еще более мягким сердцем и изысканно-утонченной деликатностью».

1.4.4.1.6.1.8.1.1. Старший сын этой прекрасной четы – князь Борис Петрович (1861–1934), в монашестве Трифон (с 1889) – выдающийся церковный деятель и знаменитый московский проповедник 1920–1930-х гг. Его облик запечатлен на полотнах П. Д. Корина «Митрополит Трифон» и «Русь уходящая».

Борис был вторым ребенком в семье — после своей старшей сестры Екатерины. Всего же в семье было шесть детей.

Однажды Варвара Александровна совершила поездку с сыном Борисом в Оптину пустынь. Когда они подходили к хибарке преподобного Амвросия, старец неожиданно сказал стоявшему перед ним народу: «Дайте дорогу, архиерей идет». Расступившиеся люди с удивлением увидели вместо архиерея приближавшуюся женщину с ребенком.

1.4.4.1.6.1.8.2. Николай Александрович Нарышкин (1839 - 1876)

1.4.4.1.6.1.8.3. Яков Александрович Нарышкин (р. 1842) закончил курс Московского университета

1.4.4.1.6.1.8.4. Кирилл Александрович Нарышкин (1844 - 1883) Мировой посредник в Масальском уезде, жена - Анна Михайловна Хитрово (1852 - 1878), дочь - Наталия Кирилловна Нарышкина (Нарышкина) (р. 1876)

1.4.4.1.6.1.8.5. Михаил Александрович Нарышкин (1845 - 1916), ротмистр в Л-гв.Гусарском полку. Жена - Наталья Александровна Карамзина (1835 - 1930) внучатая племянница известного писателя Николая Михайловича Карамзина

Дети:

Александр Михайлович Нарышкин (1878 - 1941)

Маргарита Михайловна Нарышкина (Афанасьева) (1881 - 1920)

Мария Михайловна Нарышкина (Бельская) ( р. 1881)

Анастасия Михайловна Нарышкина (р. 1883)

Александра Михайловна Нарышкина (р. 1885)

Наталия Михайловна Нарышкина (Телеснина, Веселкина) (р.1887)

Надежда Михайловна Нарышкина (р. 1890)

Михаил Михайлович Нарышкин (р. 1891),

его сын: Кирилл Михайлович Нарышкин (1895 - 1939), жена - Магдалена Иосифовна Леэ [Леэ] (1892 - 1975), их дети: Анастасия Кирилловна Нарышкина (р. 1921), Наталья Кирилловна Нарышкина (Зверева) (р. 1930), Маргарита Кирилловна Нарышкина (Weil) (р. 1931)

1.4.4.1.6.1.9. Наталья Михайловна Нарышкина (1804 - 1817)

1.4.4.1.6.2. Павел Петрович Нарышкин (1768 - 1841) Действительный камергер. Жена - Анна Дмитриевна Нарышкина (1774-1848)

Дети:

Пётр Павлович Нарышкин (1797 -1823)

Дмитрий Павлович Нарышкин (1797 - 1868)

Александр Павлович Нарышкин (1802 - 1827)

Константин Павлович Нарышкин (1806 - 1880), жена - София Петровна Ушакова (1823 - 1877), их дети:

Павел Константинович Нарышкин

Сергей Константинович Нарышкин (1851 - 1897)

Дмитрий Константинович Нарышкин (р. 1853)

Мария Константиновна Нарышкина (Оболенская) (1861 - 1929)

Мария Павловна Нарышкина (Булгари) (1809 - 1829)

1.4.4.1.6.3. Пётр Петрович Нарышкин ум. 1782 гвардии майор, жена - Прасковья Васильевна Репнина (ум. 1793)

Дети:

Екатерина Петровна Нарышкина (Хованская) (1757 - 1795)

Наталья Петровна Нарышкина (Куракина) (1758 - 1825), княгиня, жена князя С.Б. Куракина. Дочь Петра Петровича Нарышкина и его супруги Прасковьи Васильевны Репниной. В 1775 вышла за князя Куракина.

Через одиннадцать лет после замужества влюбилась в С. С. Апраксина, в родного дядю по матери братьев Куракиных; связь с ним была весьма публичной. Наталья Петровна разъехалась с мужем и жила в доме у матери своей, а после её смерти в 1793 году у дяди, князя Н. В. Репнина. Вследствие высокого положения в обществе Куракин добился формального развода во Владимирской консистории, утверждённый Синодом, без предъявления существенных причин. Княгиня по собственному показанию «отлучилась от мужа по неизлечимой болезни»; о болезни представила свидетельство никому не известного врача Сен-Мора. Этот редкий в то время случай развода послужил впоследствии прецедентом для развода цесаревича Константина Павловича с великой княгиней Анной Фёдоровной. Куракин после развода с женой (утвержден в 1799)женился на Е.Д. Измайловой. Апраксин же вскоре женился на княжне Екатерине Владимировне Голицыной. Княгиня же Куракина остаток жизни провела в уединении в своей Владимирской деревне.

Augustin Christian Ritt (1765–1799). Наталья Петровна Куракина, ур. Нарышкина (1758—1825), была замужем за князем С.Б.Куракиным. (около 1797)

1.4.4.1.7. Иван Кириллович

1.4.4.1.8. Софья Кирилловна (ум. в мае 1737), с 1732 года замужем за бароном С. Г. Строгановым, их сын граф А. С. Строганов.

1.4.4.1.9. Наталия Кирилловна (1716—1770), девица.

Ссылки:

http://ru.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C:282066

Серия сообщений "Нарышкины":

Часть 1 - Нарышкины. История рода матери Петра I

Часть 2 - Нарышкины. Лев Кириллович.

...

Часть 8 - Нарышкины. Екатерина Ивановна. Нарышкины-Разумовские

Часть 9 - Нарышкины. Филимон Иванович и его потомки.

Часть 10 - Нарышкины. Фома Иванович и его потомки: декабрист Михаил Михайлович Нарышкин, Маргарита Михайловна Тучкова

Часть 11 - Нарышкины. Иван Иванович и его потомки.

Часть 12 - Нарышкины. Зинаида Ивановна. Нарышкины-Юсуповы

...

Часть 31 - Княгиня Зинаида Ивановна Юсупова, урождённая Нарышкина.

Часть 32 - НАДЕЖДА НАРЫШКИНА. СИРЕНА С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗАМИ

Часть 33 - Дворцовые тайны. Особняк Трубецких-Нарышкиных.