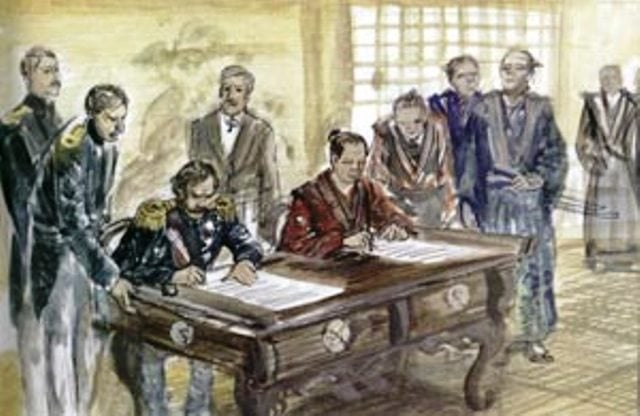

7 февраля 1855 года был подписан с послом Путятиным русско-японский «Трактат о торговле и границах» известный как Симодский трактат. Но, как уже видно из названия, это был и первый русско-японский договор о границе между двумя империями на их восточных и северных границах. После упорного торга стороны пришли к компромиссному решению, удовлетворившему обе империи.

По нему граница между государствами проходила между островами Итуруп и Уруп, и четыре Курильских острова — Итуруп, Уруп, группа островов Хабомаи и Шикотан — считались территорией Японии. Согласно Симодскому трактату, Курильские острова к северу от Урупа считались территорией России, а на Сахалине разрешалось совместно проживать как русским, так и японцам.

Необходимо отметить, что обе империи, разграничивая в качестве своих владений Курильские колонии, не обращали никакого внимания на местных жителей - айнов.

Договором было, в частности, предусмотрено открытие трех японских портов для захода русских судов. Кроме того, Симодский трактат положил начало консульским отношениям между двумя государствами.

Таким образом, 150 лет назад Российская и Японская империи вступили в нормальные дипломатические отношения и установили общепринятые в цивилизованном мире принципы поведения на границах.

Симодский трактат

Симодский трактат для России второй половины XIX века был значительным и важным достижением в освоении русского Дальнего Востока и в расширении хозяйственных связей на Дальнем Востоке.

Так как императорское правительство было больше озабочено вопросами торговли, вопрос об изменении невыгодного для России территориального межевания не ставился.

Поистине историческая дипломатическая миссия завершилась столь успешно во многом благодаря умению Евфимия Васильевича найти верный подход к японцам, которые до этого почти триста лет жили обособленно и "упрямо отвергали дружбу, религию и торговлю чужеземцев".

По свидетельству писателя И.А. Гончарова, вице-адмиралу удалось добиться значительных уступок в силу того, что в обращении с японскими уполномоченными он неизменно придерживался выработанной им самим системы: "кротость, вежливость и твердость как в мелочных, так и в важных делах".

залив Посьета

Залив был назван по фамилии члена дипломатической миссии Е. В. Путятина капитан-лейтенанта К. Н. Посьета.

Константин Посьет

Панорама архипелага с полуострова Гамова

Острова были названы по фамилии командира шхуны «Восток» капитан-лейтенанта В. А. Римского-Корсакова .

Вечером 14 (26) июля 1857 года залив с бухтой и двумя речками был обнаружен с пароходо-корвета «Америка».

Из письма Е. В. Путятина контр-адмиралу П. В. Казакевичу, военному губернатору края, 1857 год:

«Продолжая оный путь к югу, корабль держался весьма близко к берегу, но описывать оный было нельзя по причине беспрерывно находившей густой пасмурности, недозволявшей следить за его изменениями. Погода прояснилась лишь за два часа до захода солнца, к счастью, в то время, когда пароходу надлежало проходить мимо острова, скрывавшего за собой значительное углубление. Этот новый залив, также неозначенный на картах, назвал заливом Святой Ольги…»

Залив Владимира. Мыс Балюзек

Залив Владимира. Бухта Южная

«По случаю наступающего дня памяти Св. Владимира я назвал открытую нами бухту портом Святого Владимира и на одном из заметных мысов поставил дубовый крест: в сделанной на нём латинской надписи сказано, что гавань сия открыта впервые русскими и принята ими во владение с обозначением наименования и её географического положения»

— Из письма Е.В. Путятина контр-адмиралу П.В. Казакевичу, военному губернатору края, 1857 год.

Пролив Босфор Восточный

Русский Остров. Кампус ДВФУ

Русский остров. Ворошиловская батарея

Вскоре адмирал был назначен военно-морским агентом при русском посольстве в Лондоне, где успешно служил в течение двух лет. В свободное от дипломатической работы время Путятин пишет работы по совершенствованию преподавания в военно-морских учебных заведениях.

Возможно, что именно благодаря этим трудам в Петербурге сложилось мнение, что Путятин как нельзя лучше подходит на должность министра народного просвещения. И в 1861 году, совершенно неожиданно для адмирала, по указу императора Александра II состоялось его назначение на этот сугубо гражданский государственный пост.

Находясь на посту министра, граф Путятин ввел для студентов матрикулы (зачетные книжки), издал предписание об обязательном посещении лекций и семинаров, а также попытался провести ряд реформ, оказавшихся крайне непопулярными среди студентов. В университетах начались бурные студенческие волнения, закончившиеся столкновениями с полицией. Путятин решил, что не справился со своими обязанностями, и подал в отставку.