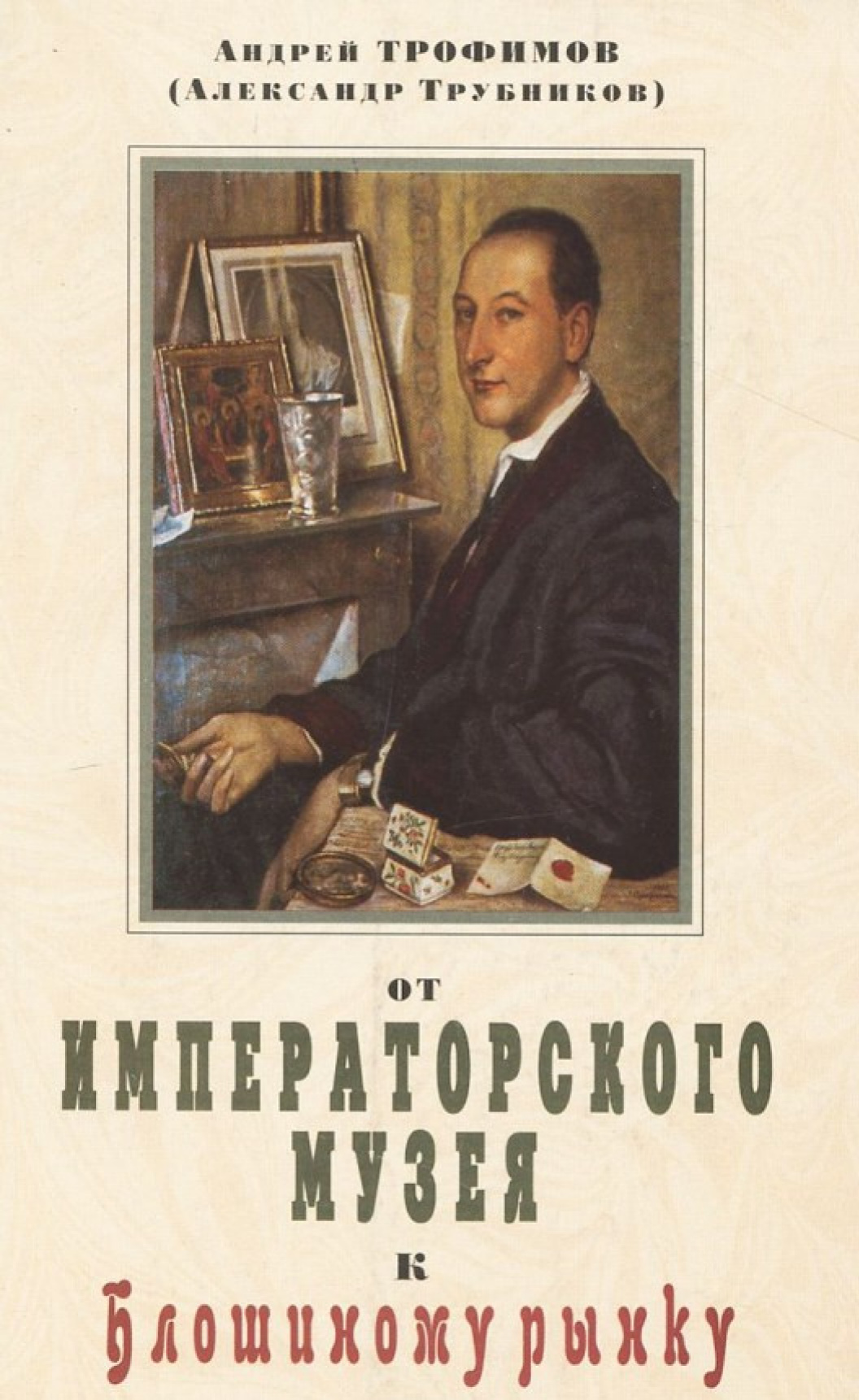

Он работал в императорском Эрмитаже,был хранителем императорских дворцов, затем служил в отделении драгоценностей и галерее фарфора и серебра. В 1917 году входил в совет комиссии по делам искусства; накануне Октябрьского переворота был назначен в русское посольство в Рим. После национализации римского посольства советской властью эмигрировал во Францию, где участвовал в организации выставок (в т. ч. русского отдела на брюссельской выставке,приуроченной к открытию Дворца искусств), читал лекции в Лувре,сотрудничал с эмигрантской периодикой. Много писал на французском; удостоен приза Французской академии за исследования «Au jardin des muses françaises» («В саду французских муз», Париж, 1947) и книгу «Du Musée Impérial au Marché aux Puces»(«От Императорского музея к Блошиному рынку», Париж, 1936; в переводе на русский — Москва, 1999). Обложку изданной в Москве книги украшает замечательный портрет Трубникова,написанный Зинаидой Серебряковой.

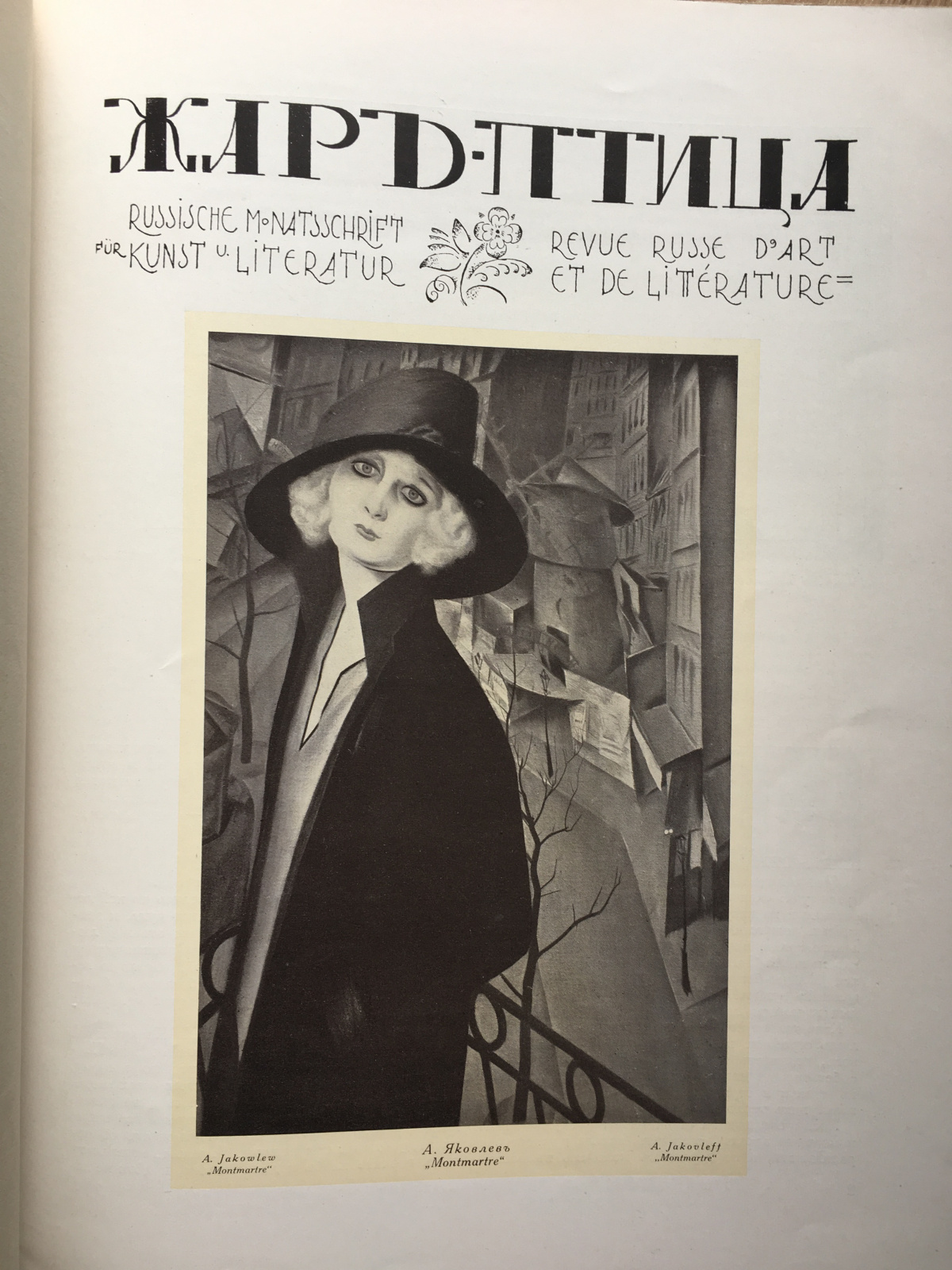

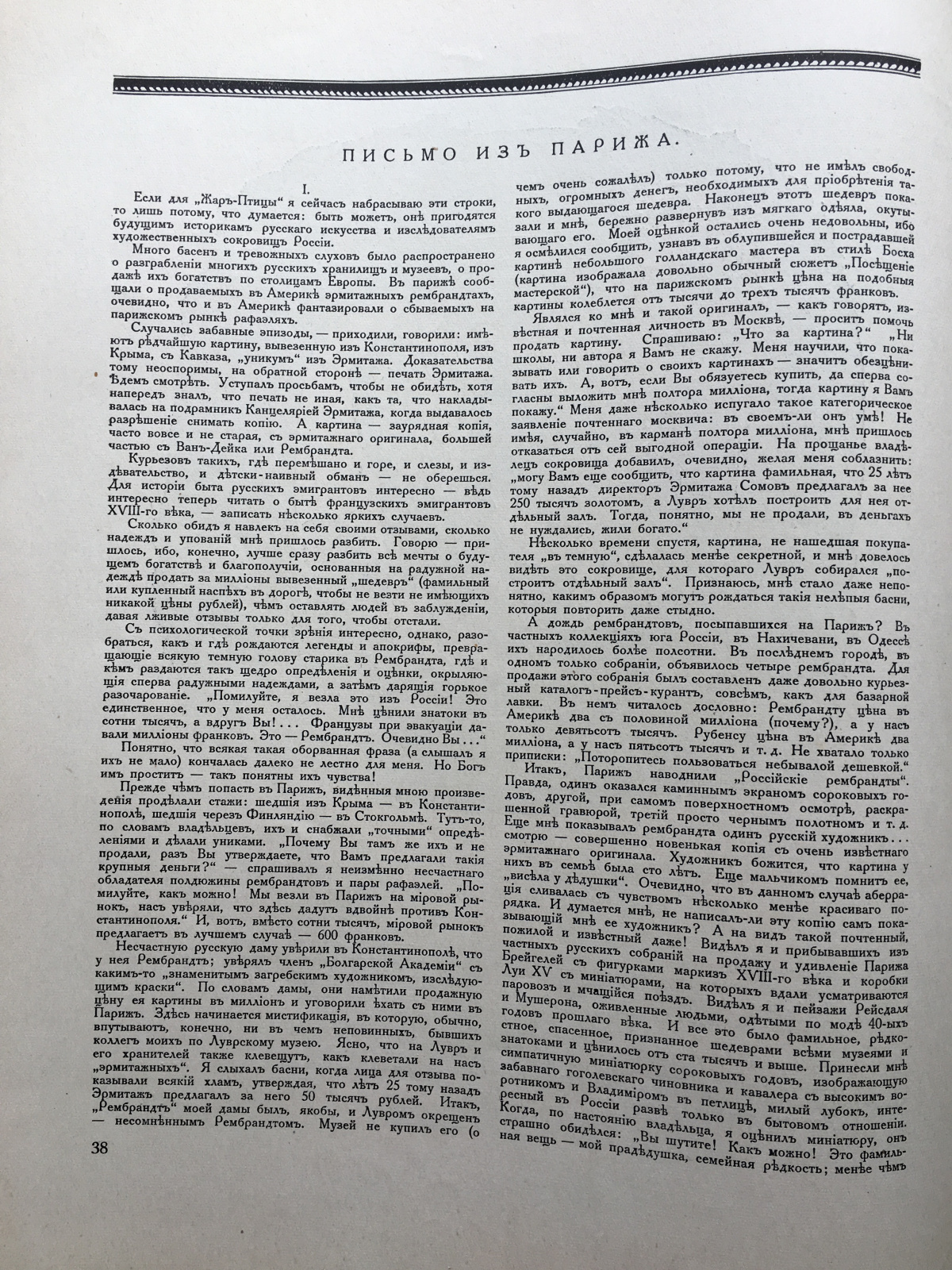

«Если для «Жар-Птицы» я сейчас набрасываю эти строки, то лишь потому, что думается: быть может, они пригодятся будущим историкам русского искусства и исследователям художественных сокровищ России.

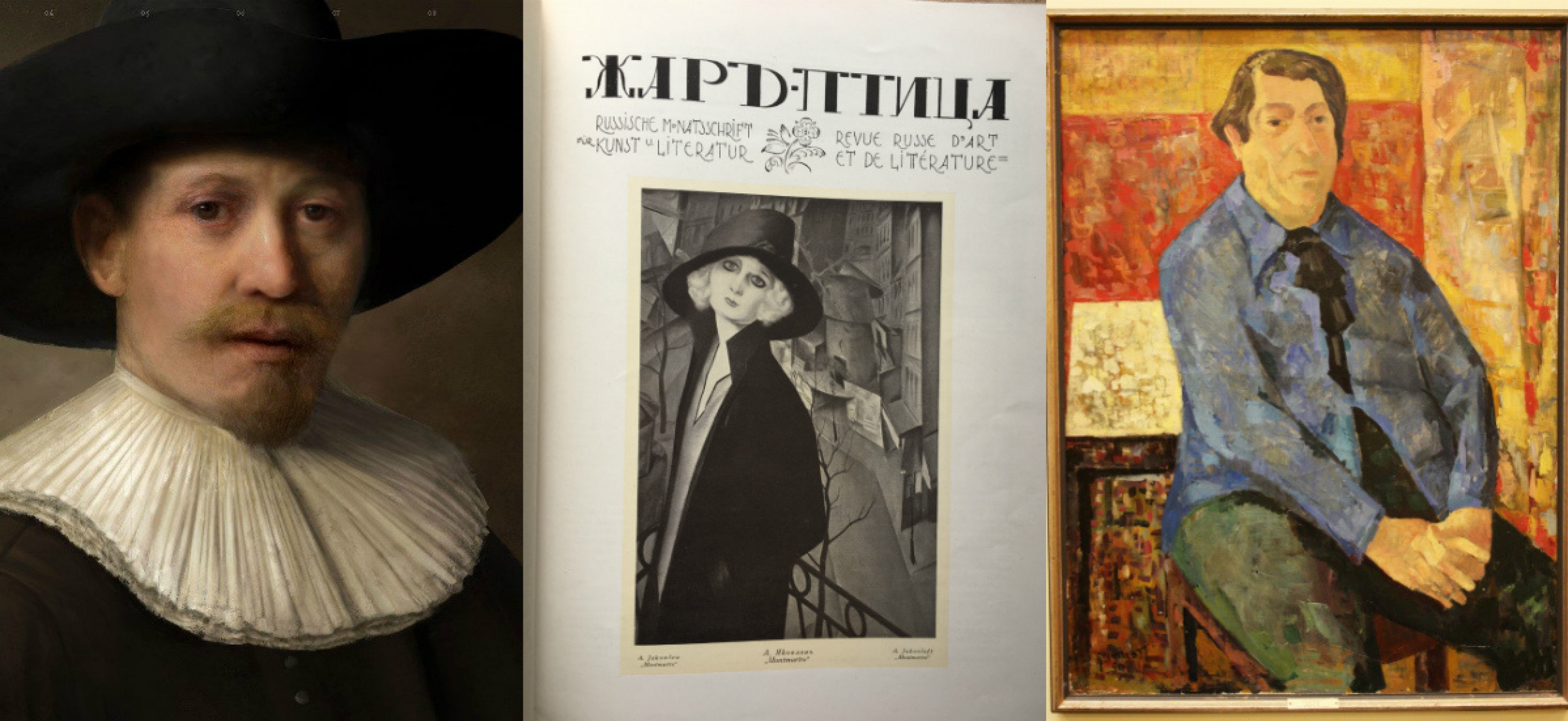

Много басен и тревожных слухов было распространено о разграблении многих русских хранилищ и музеев, о продаже их богатств по столицам Европы. В Париже сообщали о продаваемых в Америке эрмитажных рембрандтах, очевидно, что и в Америке фантазировали о сбываемых на парижском рынке рафаэлях.

Случались забавные эпизоды, — приходили, говорили: имеют редчайшую картину,вывезенную из Константинополя, из Крыма, с Кавказа, «уникум» из Эрмитажа. Доказательства тому неоспоримы, на обратной стороне — печать Эрмитажа. Идём смотреть. Уступал просьбам, чтобы не обидеть, хотя наперёд знал, что печать не иная,как та, что накладывалась на подрамник Канцелярией Эрмитажа, когда выдавалось разрешение снимать копию. А картина — заурядная копия, часто вовсе и не старая,с эрмитажного оригинала, большей частью с Ван-Дейка или Рембрандта.

Курьёзов таких, где перемешаны и горе, и слёзы, и издевательство, и детски-наивный обман — не оберёшься.

<…> Прежде чем попасть в Париж, виденные мною произведения проделали стажи: шедшие из Крыма — в Константинополе, шедшие через Финляндию — в Стокгольме. Тут-то, по словам владельцев, их и снабжали «точными» определениями и делали униками. «Почему вы там же их и не продали, раз Вы утверждаете, что Вам предлагали такие крупные деньги?» — спрашивал я неизменно несчастного обладателя полдюжины рембрандтов и пары рафаэлей. «Помилуйте, как можно! Мы везли в Париж на мировой рынок, нас уверяли, что здесь дадут вдвойне против Константинополя». И вот, вместо сотни тысяч, мировой рынок предлагает в лучшем случае — 600 франков.

Несчастную русскую даму уверили в Константинополе, что у неё Рембрандт; уверял член «Болгарской Академии» с каким-то именитым «загребским художником,исследующим краски». По словам дамы, они наметили продажную цену её картины в миллион и уговорили ехать с ними в Париж. Здесь начинается мистификация,в которую, обычно, впутывают, конечно, ни в чём не повинных, бывших коллег моих по Луврскому музею. Ясно, что на Лувр и его хранителей так же клевещут, как клеветали на нас «эрмитажных». Я слыхал басни, когда лица для отзыва показывали всякий хлам, утверждая, что лет 25 тому назад Эрмитаж предлагал за него 50 тысяч рублей. Итак, «Рембрандт» моей дамы был, якобы, и Лувром окрещён — несомненным Рембрандтом. Музей не купил его (о чём очень сожалел) только потому, что не имел свободных, огромных денег, необходимых для приобретения такого выдающегося шедевра. Наконец этот шедевр показали и мне, бережно развернув из мягкого одеяла… Моей оценкой остались очень недовольны, ибо я осмелился сообщить, узнав в облупившейся и пострадавшей картине небольшого голландского мастера в стиле Босха (картина изображала довольно обычный сюжет «Посещение мастерской»), что на парижском рынке цена на подобные картины колеблется от тысячи до трёх тысяч франков.

Несколько времени спустя, картина, не нашедшая покупателя «в тёмную», сделалась менее секретной, и мне довелось видеть это сокровище, для которого Лувр собирался«построить отдельный зал». Признаюсь, мне стало даже непонятно, каким образом могут рождаться такие нелепые басни, которые повторить даже стыдно.

А дождь рембрандтов, посыпавшихся на Париж? В частных коллекциях юга России,в Нахичевани, в Одессе их народилось более полсотни. В последнем городе, в одном только собрании, объявилось четыре рембрандта. Для продажи этого собрания был составлен даже довольно курьёзный каталог-прейскурант, совсем как для базарной лавки. В нём читалось дословно: Рембрандту цена в Америке два с половиной миллиона (почему?), а у нас только девятьсот тысяч. Рубенсу цена в Америке два миллиона, а у нас пятьсот тысяч

«После моего назначения председателем Комитета по охране памятников искусства и старины комиссар просвещения Щепкин вызвал меня к себе и предложил принять неотложные меры для защиты художественных ценностей в квартирах, брошенных бежавшей буржуазией. — Поступили сведения, — сказал он озабоченно, — что известный Мишка- Япончик со своей шайкой уже обворовывают брошенные особняки. Необходимо принять срочные меры. Я быстро организовал три бригады из рабочих и художников, которые должны были обойти особняки и квартиры, отобрать наиболее ценные вещи и перевезти их в дом графа Толс