Чайный дом на Мясницкой.

26-06-2025 18:04

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения Elegia Оригинальное сообщение

Чайный дом на Мясницкой.

Этот дом давно уже стал неизменной достопримечательностью города.

Чай попал в Россию только в XVII веке. Раньше о нем знали понаслышке, когда служивые люди, побывавшие в Китае во времена Ивана Грозного, рассказывали на родине о любимом напитке китайцев. А в 1638 году монгольский Алтын-хан подарил царю Михаилу Федоровичу через посла три пуда чая, — это и было первое появление чая в России, с которым тогда и не знали, что делать.

За более, чем столетнюю торговлю они стали «чайными королями».В конце XIX века Перловы имели 88 магазинов в России и Европе, а в одной только Москве — 14 магазинов на центральных улицах, где торговали еще сахаром и кофе. Ныне из всего этого могущества остался только легендарный магазин на Мясницкой.

Жанна Юрьевна установила связь с родственницей Ли Хунчжана — того самого чиновника, которого как дорогого гостя встречали здесь в конце XIX века и для которого декорировали дом в китайском стиле. Возможно, Перловы будут сотрудничать с потомками этого чиновника в области торговли чаем на радость московским покупателям.

ПРИМЕЧАНИЯ

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения Elegia Оригинальное сообщение

Чайный дом на Мясницкой.

Этот дом давно уже стал неизменной достопримечательностью города.

Чайный дом, получивший у старых москвичей прозвище «китайская шкатулка», он же один из самых известных чайных магазинов столицы

Знаменитый чайный магазин N°1 на Мясницкой улице уже почти полтора столетия не менял своего профиля, а ранее принадлежал чайным королям Василию Алексеевичу Перлову и его младшему сыну Сергею Васильевичу.

Все началось в далеком XVIII веке. Московский купец Иван Михайлович, имевший собственный дом на Большой Алексеевской улице, записался в купеческую гильдию.

То были самые первые, петровские купеческие гильдии, предшественники екатерининских. Его сын Алексей в 1787 году открыл в Москве розничные чайные лавки, а в 1807 году принял загадочную фамилию Перлов. Так и неизвестно, отчего она произошла, но в дворянском гербе Перловых изображены жемчужины — перлов. Возможно, фамилия и явилась от жемчуга

Исторической заслугой купцов Перловых была популяризация чая в России и его широкое распространение среди простого народа.

Этот дорогой аристократический, очень полезный напиток стал не только известен простому населению, но и превратился в «православный», истинно национальный символ, который в дореволюционной России намеренно противопоставлялся водке.

Торговый зал магазина «Чай» С.В.Перлова. Фото начала XX века

Чай попал в Россию только в XVII веке. Раньше о нем знали понаслышке, когда служивые люди, побывавшие в Китае во времена Ивана Грозного, рассказывали на родине о любимом напитке китайцев. А в 1638 году монгольский Алтын-хан подарил царю Михаилу Федоровичу через посла три пуда чая, — это и было первое появление чая в России, с которым тогда и не знали, что делать.

Потом ученый лекарь вылечил чаем больной кишечник государя Алексея Михайловича — и чай был признан на Руси навсегда, но поначалу только при дворе, как «пользительная трава» — то есть как лекарство.

Единственным в ту пору импортером чая был Китай,

Василий Алексеевич Перлов

Чайная торговля в России являлась в то время рискованным экспериментом, поскольку простые москвичи еще не изведали чай, и было неизвестно — примут ли они чай на свой стол, или он останется «пользительной травой» в аптеках. Алексей Перлов решился на смелый шаг и принялся торговать чаем в розницу.

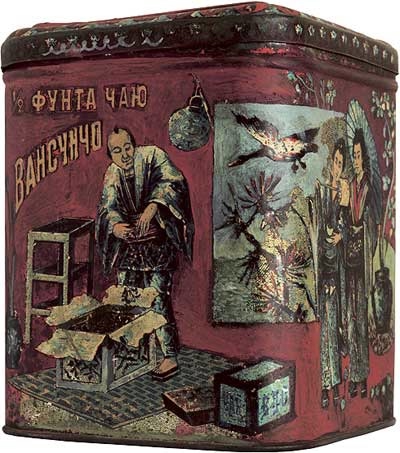

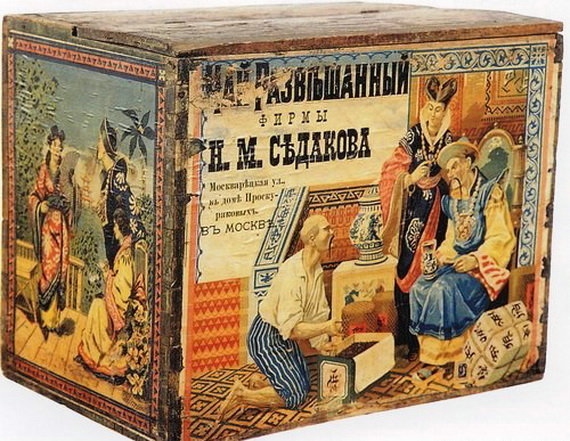

Жестяная коробка товарищества чайной торговли «Василий Перлов с сыновьями». Конец XIX века

Как уже говорилось, в 1787 году он открыл первые чайные лавки в Торговых рядах на Красной площади и стал приучать простых москвичей к чаю, торгуя только в розницу, в небольших количествах, и, главное недорого.

Эксперимент оказался удачным — москвичи распробовали чай.

Его сыну Василию Перлову пришлось проявить немалый талант ради успешной и качественной чайной торговли в России, в результате чего была создана фирма «В.Перлов с сыновьями».

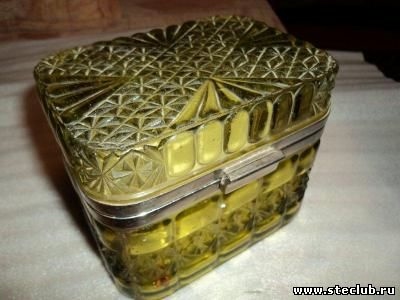

Сосуд для расфасовки чая покупателям

Василий Перлов старался заботиться о качестве продаваемого им чая и в то же время привлечь к себе как можно больше широких потребителей за счет уменьшения его розничной цены.

Во-вторых, Василий Перлов отдавал много сил борьбе с подделками, наводнявшими чайный рынок.

Сергей Перлов

В 1860 году незадолго до смерти Василия Алексеевича была учреждена фамильная фирма — Товарищество чайной торговли «В.Перлов с сыновьями».

Шкатулка для чая

За более, чем столетнюю торговлю они стали «чайными королями».В конце XIX века Перловы имели 88 магазинов в России и Европе, а в одной только Москве — 14 магазинов на центральных улицах, где торговали еще сахаром и кофе. Ныне из всего этого могущества остался только легендарный магазин на Мясницкой.

После смерти Василия Алексеевича в 1869 году произошел новый семейный раздел. Фирма «Василий Перлов с сыновьями» отошла его старшему сыну Семену Васильевичу вместе с домом на Мещанской. А младший сын Сергей Васильевич получил дом на Мясницкой, 19, купленный его отцом еще в середине XIX века.

2.

Выделившись, он основал собственную фирму — Товарищество чайной торговли «Сергей Васильевич Перлов и Ко». Она и обосновалась в доме на Мясницкой, с собственной чаеразвесочной фабрикой. В 1890 году его заново отстроил тот же архитектор Клейн. Так в Москве появились две фирмы Перловых, отныне конкурирующих между собой.

По указу Александра III в год столетия фирмы Перловых им было пожаловано дворянство

Весной 1896 года в Москве ожидали прибытия на коронационные торжества важного китайского сановника Ли-Хунь-Чжана, чрезвычайного посла и канцлера Китайской империи, с которым все чаеторговцы хотели заключить выгодные контракты о поставке чая в Россию. Ждали его и на Мещанской, и на Мясницкой — семейная конкуренция Перловых достигла своего апогея. Именно тогда и была возведена китайская «пагода», для чего Сергей Перлов пригласил архитектора Карла Гиппиуса, сотворившего это московское чудо.

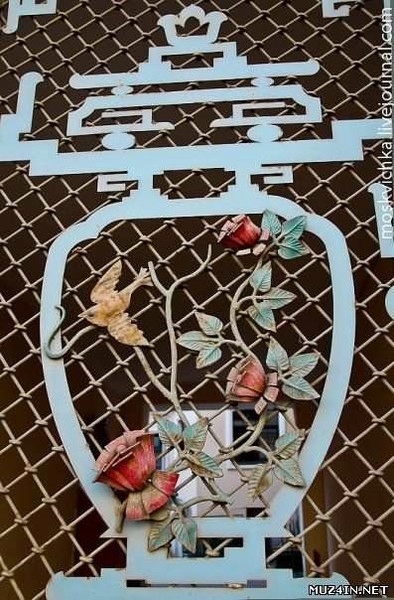

Внешний вид дома, как и интерьер магазина, был отделан в китайском стиле: башенка, витые дракончики, китайские фонарики, змейки, зонтики. Хозяин ожидал, что китайский гость будет тронут таким знаком внимания и остановится у него.

А на Мещанской здание не перестраивали, лишь украсили его в китайском стиле, как декорациями. Там-то дорогой гость и остановился 5 мая 1896 года — у главы фирмы «В.Перлов с сыновьями». Канцлера встречали по-русски, хлебом-солью, после чего поднесли в дар серебряное блюдо с гравюрой дома Перловых и фигурную солонку.

Чайный дом на Мясницкой, 19 преобразился до неузнаваемости: китайские драконы, змейки, орнамент – каждая деталь не говорила – кричала о Востоке. Все материалы были закуплены в Китае и использовались не только для отделки снаружи, но и для интерьера магазина.

Одним из ключевых элементов стала традиционная башенка-пагода.

Р.Клейн задумал строение в стиле позднего ренессанса, но в ходе строительства фасад «преобразовался» в китайский стиль и в дальнейшем стал своеобразной рекламой чайного бизнеса купца Перлова. К.Гиппиус – мастер декоративного оформления, работая над проектной переделкой фасада и интерьеров, свел воедино черты готики, романского стиля и восточные мотивы.

Страстно увлекавшийся искусством Поднебесной, Сергей Перлов разместил в жилых апартаментах свою коллекцию китайской живописи и фарфора. В комнатах дома на Мясницкой проходили музыкальные вечера, ибо хозяин обожал музыку, особенно духовную, а из светской больше всего чтил произведения Чайковского. Еще одной страстью Сергея Перлова был домашний театр: в спектаклях на Мясницкой играли его домочадцы и друзья. В общем, хозяин был личностью интересной, яркой и привлекательной.

Сергей Перлов умер в 1911 году и обрел последний покой в любимом Шамординском монастыре. Его вдова Анна Яковлевна встретила революцию и прожила на Мясницкой до кончины в феврале 1918 года. Затем дом «уплотнили» в коммуналки — по комнате на семью.

Необычно красочный фасад, напоминающий диковинную шкатулку, изобилует стилизованными накладными деталями из керамики, китайскими иероглифами.

А магазин «Чай-Кофе» получил главный номер — № 1: по статусу чайно-кофейной торговли он равнялся Елисеевскому гастроному. Само здание находилось под государственной охраной как исторический памятник. Однако мало кто знает, что оставалось ему немного, и мы потеряли бы этот дом, и может, высилась бы теперь на Мясницкой его воссозданная копия.

Восточный орнамент причудливо переплетается с мистическими лепными драконами, китайскими фонариками, зонтиками.

К началу 90-х годов дом, который входит в десятку красивейших зданий Европы, находился в катастрофическом состоянии. Здание было насквозь поражено грибком и нуждалось в серьезном лечении. Сильно обветшали перекрытия, прогнили полы, все коммуникации разрушились. Осыпался фасад, обломки уникального декора летели на тротуар. Подвалы для хранения чая стояли затопленными из-за проржавевших, прорвавшихся труб — для их очистки понадобилось 320 грузовиков. Ведь капитального ремонта не проводилось все советское время — только подкрашивали, поправляли, а здание эксплуатировали, что называется, и в хвост и в гриву. Дом медленно разрушался.

В те же самые годы после падения СССР многие наследники владельцев знаменитых предприятий пытались вернуть фамильную собственность, но поскольку закон о реституции отсутствует, выиграть дела никому не удалось.

И тогда представители трех дореволюционных династий — Пороховщиковы, Муравьевы-Апостолы и Перловы — предложили городу сдать их бывшую фамильную собственность им в аренду. Этот вариант оказался удачным.

От лица Перловых к мэру Москвы Юрию Лужкову обратилась правнучка создателя дома на Мясницкой Жанна Юрьевна Киртбая. Пока дом был на реставрации, она никому не давала интервью, и лишь когда открылся великолепный восстановленный фасад, поведала фамильные тайны. Идея восстановить дом принадлежала ее отцу, но в то время о дореволюционных чаеторговцах Перловых даже в семье вспоминали вполголоса.

Отец, доктор технических наук, много раз водил ее к фамильному дому, мечтая о его возрождении. Он и разработал программу восстановления памятника, но не дожил до начала ее осуществления. И когда согласие властей на передачу дома в аренду было получено, этим занялась его дочь. Она возглавила созданное ЗАО «Перловы и Ко» и поставила грандиозную задачу: восстановить исторический облик здания таким, каким он был при Сергее Перлове.

Изначально здание было отдано Перловым в аренду на 49 лет, чтобы они нашли инвестора, восстановили и отреставрировали памятник, а потом управляли бы его эксплуатацией. Однако пока искали инвестора и собирали необходимые документы, сроки вышли, и пришлось начинать все сначала. И тогда Жанна Киртбая обратилась за помощью к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Во внимание к заслугам Перловых и их благотворительности во благо Церкви, Его Святейшество написал мэру Москвы ходатайство о том, чтобы Перловым отдали это здание в аренду на законных основаниях. В ответ было получено согласие: Перловым предоставили приоритетное право на конкурсе при прочих равных условиях. Хотя ныне дом переведен в московскую собственность, он остается памятником архитектуры.

Жанна Киртбая называет восстановление дома делом чести. Она повторяет, что не любит ссылаться на заслуги предков, как сейчас принято, а хочет сделать что-то сама, и гордится, что ей выпала честь возрождать этот дом. Реставрация обошлась ей с инвестором в колоссальную сумму, около $4 млн., что и позволило сделать почти невозможное.

А дальше произошло чудо. Была проведена не реконструкция, а уникальная научная реставрация и восстановление здания, то есть капитальный ремонт без изменения его исторического облика.

Истинным подвигом Жанны Киртбая было восстановить дом в первозданном историческом виде: для этой титанической задачи среди прочего требовалось поднять массу документов в архивах.

Великую трудность представляла реставрация фасада. Сначала пригласили китайскую фирму расчистить его, но работа оказалась мучительной, потому что в советское время проводились дополнительные покраски, и китайцы ни огнем, ни химсоставами не могли их снять.

Кстати, известный архитектор, приглашенная из Китая, пришла в восторг от чайного дома и сказала, что аналогов ему нет ни в Китае, ни в Европе: дом самобытный, московский, фантазии в нем много, надо его непременно сохранить.

В Китае заказали 148 утраченных элементов фасада, а все остальное — кропотливая ручная работа отечественных мастеров, проведенная под контролем и с участие специалистов из института «Cпецпроектреставрация». Им удалось найти цвета фасада времен Сергея Перлова и воссоздать их, от того дом выглядит пока менее привычно для нас. Возрожден в первозданном виде и сам чайный магазин, который в связи с реконструкцией не работал несколько лет.

Сегодня его интерьеры практически полностью повторяют задумки мастеров конца XIX века, а высочайшие качество и ассортимент его «колониальных товаров» позволили возвратить магазину «Чай-кофе» на Мясницкой звание № 1 в своем сегменте. И его снова полюбили москвичи и гости столицы, которые приходят сюда не только за покупками, но и просто с целью полюбоваться его потрясающим интерьером.

Внутренний интерьер магазина на первом этаже оформлялся одновременно с фасадом. Сюда же были завезены фарфоровые китайские вазы, китайская скульптура и мебель, громадный напольный ковер работы китайских мастеров.

Все, что можно было сохранить, восстановили в первозданном виде Теперь он остался в своем подлинном историческом облике и способен простоять еще сто лет. А может быть, и больше.

Завершение входного тамбура в интерьере торгового зала

Фрагмент росписи потолка помещения бывшей конторы торгового дома «Сергей Васильевич Перлов»

Ваза «сацума» в интерьере магазина «Чай-кофе»

Жанна Юрьевна установила связь с родственницей Ли Хунчжана — того самого чиновника, которого как дорогого гостя встречали здесь в конце XIX века и для которого декорировали дом в китайском стиле. Возможно, Перловы будут сотрудничать с потомками этого чиновника в области торговли чаем на радость московским покупателям.

Современники говорили о Сергее Перлове, как о «человеке благородной души и светлого ума, отзывчивого на чужое горе, справедливого и честного в делах». Под отзывчивостью понимали его фамильную благотворительность. Перловы исстари жертвовали на храмы, учебные заведения, стипендии, приюты, народные столовые и т.д.

Сам Сергей Васильевич внес большие средства на помощь стране во время русско-турецкой войны, опекал нищих, но более всего преуспел в церковной благотворительности.

Жанна Юрьевна Киртбая

Но... После завершения ремонтных работ вокруг права собственности на компанию ЗАО «Перловы и Ко», которой Правительство Москвы по инвестиционному договору передало дом в 49-летнюю бесплатную аренду, разгорелся конфликт между правнучкой Сергея Перлова Жанной Киртбая и инвестиционной компанией «Финам»

Жанна Киртбая обвиняет компанию "Финам" и ее главу Виктора Ремшу в рейдерском захвате принадлежащей ей собственности и незаконном отстранении с поста директора.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кроме Российского двора, Перловы удостоились почетного звания поставщика двора императора Австрийского, короля Румынского, князя Черногорского и Великого герцога Нассауского.

2. После смерти Василия Алексеевича Перлова в 1869 г. произошел семейный раздел: фирма «Василий Перлов с сыновьями» отошла к его сыновьям. Дом на Мещанской улице с чаеразвесочной фабрикой достался старшему — Семену; младший сын Сергей получил дом на Мясницкой, 19.

3. В 1861 г. Сергей Перлов женился на Анне Яковлевне Прохоровой, представительнице династии крупных мануфактурщиков.

4. Сыновьям умершего брата и представителям старшей ветви рода Перловых — Василию, Ивану и Николаю Семеновичам досталось не только название дедовской фирмы, но и его дом на 1-й Мещанской улице, 5, в стенах которого располагалась чаеразвесочная фабрика.

5. Подробнее о биографии Р.И.Клейна см.: Нащокина М.В. Архитекторы московского модерна. Творческие портреты. М., 2005. С. 254-271.

6. В 1890-х годах Р.И.Клейн перестроил усадьбу на 1-й Мещанской в пятиэтажный доходный дом, где расположились фирменный магазин Перловых, контора, чаеразвесочная фабрика и жилые апартаменты.

7. Коронационный повод был формальной причиной визита, в ходе которого Ли Хунчжан, получив от русского правительства четыре миллиона рублей, подписал антияпонский китайско-русский секретный договор, позволявший России увеличить свое присутствие в Маньчжурии. Он разрешал России строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и военно-морских баз российского тихоокеанского флота в Порт-Артуре и Дальнем.

8 Художественный сборник работ русских архитекторов и инженеров. М., 1891. Вып. 6. Л. 105-106; 1892. Вып. 1. Л.14.

9 Хобби, так и не превратившееся в профессию, играло очень большую роль в жизни Гиппиуса: он поддерживал и финансово,

и профессионально Московский зоопарк и был одним из самых известных аквариумистов Москвы. В 1909–1910 гг. он выстроил рядом со своим домом в Теплом переулке здание «Аквариума К.К.Гиппиуса» (д. 20), открытое для посещения публики, — сооружение стало дополнительной экспозицией Московского зоопарка.

10 При реставрации было найдено несколько подлинных бронзовых колокольчиков, украшавших декоративную пагоду здания.

11 По окончании отделочных работ на Мясницкой К.К.Гиппиус вошел в число городских архитекторов Московской управы, стал членом Технического совета при управе. С перестройки «Чайного дома» началось и его длительное и плодотворное сотрудничество с семьей Перловых — Семен Перлов заказал ему проект фабрики электрической развески чаев торгового дома «С.В.Перлов и И.И.Казаков», расположенной на Каланчевской улице (д. 17). Хотя скульптурной декорации в этом сооружении было уже гораздо меньше, плавный волнообразный аттик, орнаментированный цепочкой фестонов, создавал лаконичный и выразительный облик современной постройки в стиле модерн. (К сожалению, здание дошло до нас в сильно перестроенном виде — оно утратило свой силуэт и элементы лепного декора.) В 1911–1912 гг. Гиппиус построил деревянную дачу во владении А.Я.Перловой на 4-м просеке в Сокольниках (постройка сохранилась, но обшита сайдингом).

12. Родиной чайного растения считается Китай. Правда, когда в 1825 г. рощи дикорастущих чайных деревьев были обнаружены в горных джунглях Северо-Восточной Индии, Бирмы, Вьетнама, Лаоса, на южных склонах Гималаев и на юго-восточной окраине Тибетского нагорья, возникла гипотеза о его происхождении из предгорья Гималаев.

13. От русских это название восприняли большинство народов России, а также болгары,

чехи, сербы и некоторые другие. Английское слово «tea», как и его аналоги в других западноевропейских языках, происходит от китайского слова «тэ» (чай) — в южном, фуцзяньском

произношении.

14 Китайцы открыли чайный куст и научились готовить бодрящий напиток из его листьев

почти 4700 лет тому назад.

15 Уже к 1850 г. в Туле работали 28 самоварных фабрик, где в год выпускали 120 000 самоваров.

16 А.И.Куприн писал: «Искусство заваривать чай — великое искусство. Ему надо учиться в Москве. Сначала слегка прогревается сухой чайник. Потом в него всыпается чай и быстро ошпаривается кипятком. Первую жидкость надо сейчас же слить в полоскательную чашку, — от этого чай становится чище и ароматнее... Затем надо вновь налить чайник до четверти его объема, оставить на подносе, прикрыть сверху полотенцем и так продержать три с половиной минуты. После долить почти доверху кипятком, опять прикрыть, дать чуточку настояться — и у вас... готов божественный напиток, благовонный, освежающий и укрепляющий» («Яма»).

17 До середины XIX в. чай пили в основном в крупных городах Центральной России и Сибири, а на Украине, в Белоруссии, в Среднем Поволжье и на Дону его еще почти не знали.

18. Оптовая торговля чаем велась также на Ирбитской и Макарьевской ярмарках.

19. В целом Россия всегда потребляла больше черного чая, чем зеленого (более дорогого), но до начала XIX в. высококачественный зеленый чай составлял заметную долю в чайном импорте. В Россию попадали также очень редкие китайские чаи, например желтый китайский «императорский» чай, который китайцы продавали только русским и только за меха. В числе черных чаев ввозились как ординарные сорта, так и дорогие «цветочные» (типсовые) чаи. Значительную долю импорта составлял кирпичный чай, по массе его ввозилось практически столько же, сколько черного. Однако по мере роста абсолютного объема чайного импорта в XIX в. ввоз зеленого чая быстро падал. В 1860–1880-х гг. разница в цене качественного зеленого и черного чаев достигла 6–10 раз, что привело к почти полному прекращению импорта зеленого чая.

20. Со строительством Китайско-Восточной ж.д. (1903) Кяхта потеряла значение главного пункта торговли с Китаем и стала центром русской торговли с Внешней Монголией.

21. С 1863 по 1873 г. в Янлоудуне было построено три фабрики по обработке чая: Шуньфэн, Синьтай и Фучэн. Конкурируя с английскими торговцами, завышавшими цену на чайные листья в несколько раз, русские предприниматели осуществляли обработку чая прямо на месте его сбора, а затем экспортировали его транзитом через Ханькоу. В 1874 г. три основанные русскими фабрики по обработке чая были переведены в Ханькоу. Рядом с фабрикой Шуньфэн, располагавшейся на берегу Янцзы, был построен торговый порт, первый из трех торговых портов Уханя. С 1874 г. российские предприниматели для изготовления «чайных кирпичей» начали использовать паровые машины и водяные прессы, а основанные российскими подданными фабрики стали первыми современными предприятиями Уханя и положили начало промышленному развитию города. В это время на мировом чайном рынке доля китайского чая составляла 86%, а доля чая, вывозившегося из Ханькоу, — 60%. Европейцы называли Ханькоу «чайной гаванью». После 1917 г. чайная торговля Китая с Россией начала приходить в упадок, русские фабрики в Ханькоу закрывались одна за другой, часть оказалась в собственности английских предпринимателей (Похлёбкин В.В. Чай, его история, свойства и употребление. — URL: http://www.vkus.narod.ru/chai/chai_01.htm).

22. В 1880-е гг. начали функционировать Самаро-Уфимская и Екатеринбургско-Тюменская железные дороги.

23. Общий оборот российской чайной торговли перед Первой мировой войной достигал нескольких сотен миллионов рублей в год, чайные склады и магазины имелись практически во всех крупных городах страны, ввоз чая в первые годы XX века достиг 57 тысяч тонн в год и продолжал расти. (Сведений о потреблении чая в Китая этого времени нет.)

24. Хотя уже с XVIII в. существовали планы по выращиванию «русского чая», первый чайный куст был выращен в Никитском ботаническом саду в Крыму в 1817 г., однако вплоть до 1917 г. разведение чая было в основном уделом энтузиастов и богатых землевладельцев. В 1896 г. впервые появились небольшие плантации чая около Ленкорани в Азербайджане. В эти же годы крестьянин Кошман вырастил чайный куст в 60 км к северу от Сочи. К 1913 г. российское чайное производство даже получило чай высокого качества («Русский чай Дядюшкина» заслужил медаль на Парижской выставке), но дальше дело не пошло.

25. В ходу было использование спитого чая, подкрашенного жженым сахаром, чем особенно промышляли в родной для Перловых Рогожской заставе. Когда их фирма добилась успеха и известности, мошенники стали работать и под них. В конце XIX в. под нажимом Перловых был принят закон, обязывающий чаеторговцев продавать чай только в пачках с указанием фирмы и даты упаковки.

26 В 1897 г. Анна Яковлевна Перлова пожертвовала пять тысяч рублей для расширения монастырского детского приюта, на ее средства была построена каменная богадельня с домовой церковью во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали»; на средства С.В.Перлова были выстроены каменная больница на 60 коек, новая церковная трапезная и т.д.

27 Например: «Свойство сему напитку — осаждать пары, освежать и очищать кровь» или «Чай не пьешь — откуда силы?».

28 Сначала наследница обратилась к китайским мастерам, которые восстанавливали комплекс строений императорского дворца в Пекине, но они не оправдали надежд — не уложились в обещанные сто дней реставрации и нанесли фасаду серьезный урон: изготовленные в Китае фаянсовые детали фасада не выдержали испытания на морозостойкость.

29 При поддержке московского правительства и Патриарха Московского и всея Руси Алексия II реставрационные работы были проведены коллективом ФГУП института «Спецпроектреставрация» под руководством архитектора Сергея Куприянова (руководитель проекта Наталья Сафонцева).

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Чайный дом на Мясницкой. | zahariya - Дневник zahariya |

Лента друзей zahariya

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»