Музей-заповедник Абрамцево/3.Достопримечательности

27-03-2025 18:39

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Это цитата сообщения TimOlya Оригинальное сообщение

Музей-заповедник Абрамцево/3.Достопримечательности

Сохранили в комнате изделия абрамцевской столярной и керамической мастерских.

После превращения усадьбы в музей здание служило хранилищем фондов.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Это цитата сообщения TimOlya Оригинальное сообщение

Музей-заповедник Абрамцево/3.Достопримечательности

Мастерская в русской избе, где выставлены работы Врубеля

Баня-Теремок

Баня-теремок в Абрамцево

Здание бани появилось в Абрамцево в 1873 году, а через четыре года в 1877-78 годах, по проекту архитектора Ивана Павловича Ропета (И.Н.Петров 1844-1908), ее фасады и кровлю декорировали в «русском стиле» под старинный теремок.

Одноэтажное деревянное здание с мезонином расположено на месте обветшавшей аксаковской бани, к северу от усадебного дома. Но не все, что планировал архитектор, было сделано: хозяин усадьбы – Мамонтов убрал из эскиза все, что, по его мнению, перегружало будущее строение.

Небольшие, «подслеповатые» окошки под несоразмерно высокой кровлей

Маленькая низкая дверь под внушительной «бочкой» крыльца придают бане причудливый облик. Крыльцо с южной стороны ведет в сени, которые соединяются с двумя небольшими комнатами.

Здание венчает четырехскатная кровля, первоначально покрытая суриком, а в начале XX в. раскрашенная «в шашку».

Пропильная резьба украшает здание на фронтонах, под свесами кровли и на крыше крыльца.

Интерьер северо-восточной комнаты оформлен по эскизам Ропета в «русском стиле».

При Мамонтовых баня использовалось по прямому назначению — это была настоящая баня с тремя помещениями в нижней части, которые обозначены у Ропета как «жаркая», «мыльная» и «раздевальная».

Позднее, когда Мамонтовы переделывали баню в гостевой флигель, первые два помещения объединили в одно

В центре бани стоит печь, к которой примыкают все внутренние стены постройки. Вместо большой печи при перестройке поставили меньшую, выполненную в абрамцевской керамической мастерской

Сохранили в комнате изделия абрамцевской столярной и керамической мастерских.

Третье помещение оставалось без изменений с момента постройки.

Его стены отделаны по ропетовским эскизам широким резным деревянным фризом с керамическими вставками

После превращения усадьбы в музей здание служило хранилищем фондов.

За прошедшие годы интерьеры практически не изменились и в целом планировка, сложившаяся к 1910 году, сохранилась. К тому же в 1978 году было отреставрировано убранство бани – деревянные и керамические элементы.

В настоящее время в бане-теремке размещаются изделия абрамцевской столярно-резчицкой мастерской.

Здесь представлены мебель и предметы быта, изготовленные по эскизам Е. Д. Поленовой и других художников.

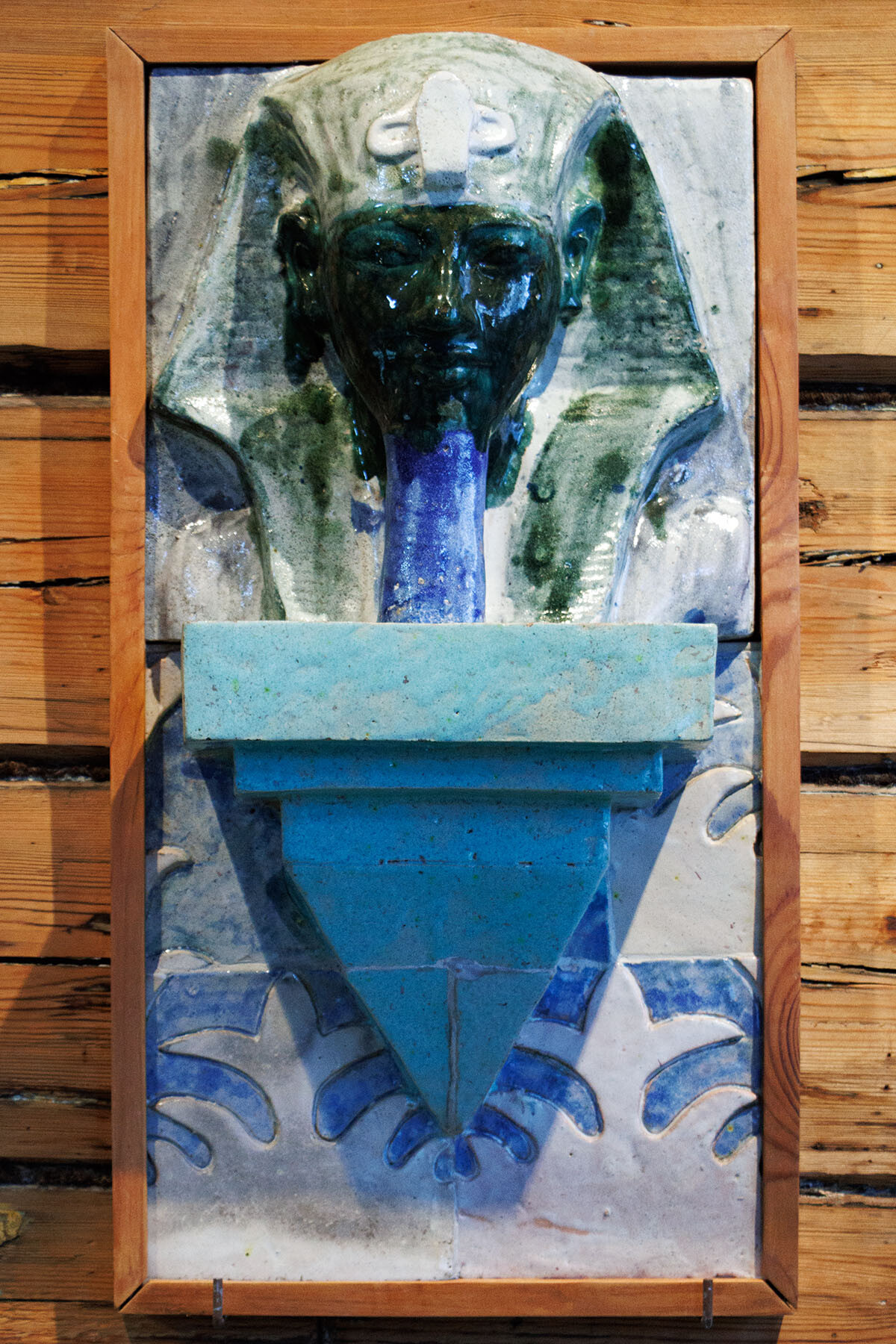

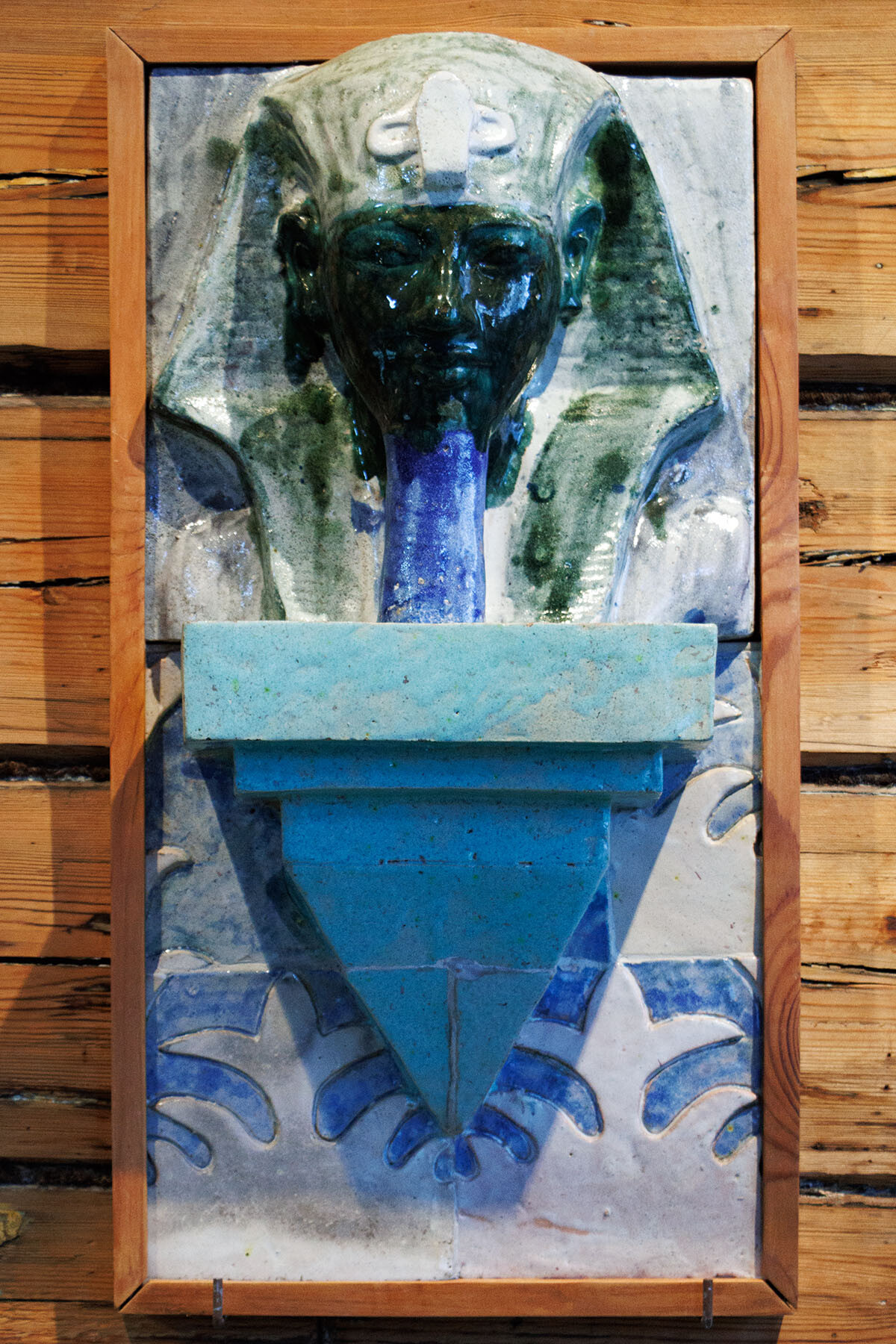

Экспозиция керамики Михаила Врубеля в Мастерской в Абрамцево

Экспозиция керамики Михаила Врубеля в Мастерской в Абрамцево

Студия-мастерская в Абрамцево построена в 1873 году по проекту архитектора Виктора Александровича Гартмана на месте разобранного аксаковского флигеля, к юго-востоку от усадебного дома.

Одноэтажное деревянное здание состоит из жилой пристройки с низкой, почти плоской крышей, и скульптурной мастерской, перекрытой двускатной кровлей.

С западной стороны расположено крыльцо, ведущее в сени, откуда направо – вход в две небольшие комнаты, и прямо – в мастерскую.

В мастерской хорошо продуманное естественное освещение. В северной и южной стенах – обычные прямоугольные окна, в верхней части восточной стены – широкое окно во всю стену, под которым находится застекленная дверь на балкон с лестницей, ведущей в парк. Потолка в мастерской нет, поэтому дополнительное освещение дают слуховое окно и окна-люкарны в кровле.

Крыльцо, кровля, наличники окон и карнизы постройки щедро украшены пропильной резьбой.

Мастерская – единственное сохранившееся до нашего времени деревянное произведение Гартмана – яркий образец «русского» или, вернее, псевдорусского стиля, одного из направлений архитектурной эклектики, характерной для второй половины XIX столетия.

Архитекторы «русского стиля» действительно использовали мотивы народного творчества, но соединяли их в своих произведениях механически, без учета функционального предназначения. Так, Гартман украсил здание мастерской резным орнаментом, заимствованным из народных вышивок.

При Мамонтовых в мастерской работали М. М. Антокольский, В. М. Васнецов, И. Е. Репин, С. И. Мамонтов, увлекавшийся скульптурой, а в жилых комнатах в летнее время останавливались В. А. Серов и И. С. Остроухов. В 1920-х гг. здесь жила семья художника П. П. Кончаловского.

В студии-мастерской в Абрамцево установлены нарядные печи

Изразцы которых были сделаны Михаилом Александровичем Врубелем.

В настоящее время в мастерской на постоянной основе развёрнута экспозиция произведений «Михаил Врубель. Живопись, керамика из собрания Музея-заповедника "Абрамцево"».

Михаил Александрович Врубель — один из наиболее выдающихся представителей русского искусства конца XIX — начала XX веков, на протяжении длительного периода был связан с Абрамцевским художественным кружком.

Наиболее яркую часть экспозиции составляют керамические изделия, выполненные в Абрамцевской гончарной мастерской, созданной в 1889-1890 годах.

Представлены наиболее известные вещи М. А. Врубеля — в частности, керамическая сюита «Снегурочка», «Египтянка»

Декоративные вазы

А также изразцы для печей.

Скамья Врубеля в Абрамцево

Изразцовая скамья, которую также называли керамическим диваном, изначально задумывалась как место отдыха обитателей усадьбы и её гостей.

Керамическая скамья была установлена в 1915 году на одной из лучших видовых точек усадьбы — насыпном участке парка который называется "Таньонов нос" по имени французского гувернера Мамонтовых Жюля (Юлия Павловича) Таньона, обустроившего здесь садик.

Скамья декорирована изразцами созданными по эскизам М.А. Врубеля, на которых изображены сказочные птицы - Сирин, с женскими головами и пушистыми хвостами.

Об этих птицах упоминают русские летописи, ее изображения сохранились в иллюстрациях к древним рукописным книгам и в ювелирных изделиях древней Руси.

В декорировании скамьи также были использованы эскизы других художников.

Долгое время после создания скамья не была никак защищена от непогоды, ветра, дождя и снега, что привело к утрате части изразцов. В 1965-1971 годах скамья была отреставрирована. Это была кропотливая, почти ювелирная работа, и изразцы для пополнения утраченных элементов скамьи искали, бережно просеивая археологические находки от деятельности Абрамцевской керамической мастерской начала ХХ века.

Скамья является редким сохранившимся образцом малых архитектурных форм, выполнявшихся Абрамцевской керамической мастерской.

Беседка «Избушка на курьих ножках» в Абрамцево

Беседка «Избушка на курьих ножках» в Абрамцево, построена в 1883 году по проекту В. М. Васнецова.

Несмотря на то, что другие постройки усадьбы совсем недалеко, кажется, что избушка стоит в глухом лесу, и до ближайшего жилья – далеко-далеко.

В основе избушки – сруб, сложенный из толстых бревен, опирающийся на пни и перекрытый двускатной тесовой крышей, увенчанной коньком с резной головой коня над северным фронтоном. С севера к срубу примыкают сени на столбах, крытые соломой, с юга – балкончик под односкатной тесовой кровлей.

Стилизованные изображения совы и летучей мыши, украшающие фронтоны избушки, позднее стали популярными декоративными мотивами в русском модерне.

Эта постройка является одним из первых архитектурных произведений национально-романтического направления русского модерна. Использовалась она как детский домик и парковая беседка.

Каменные бабы в Абрамцево

В усадьбе Абрамцево находятся два каменных истукана, которые относят к XI–XIII векам. Они представляют из себя вытесанные из песчаника фигуры людей с неоформленными лицами и соединёнными на животе руками. Научное название подобных изваяний — антропоморфные менгиры, то есть изображения людей из грубо обработанного дикого камня.

Эти скульптуры («балбалы», что означает «пращур, предок», или в просторечии «бабы») были важнейшим элементом погребального обряда и изображали умерших представителей аристократической верхушки (князей, военачальников и их жён).

В опущенных к животу руках располагался ритуальный сосуд для жертвоприношений. Статуи устанавливались на курганах и в специальных святилищах, которые были местами поминания предков. Выполнялись они в основном из песчаника и известняка.

Каменных истуканов в Абрамцево Мамонтов привёз из Харьковской губернии, где он строил Донецкую каменноугольную железную дорогу, проходившую по степям Украины, по которым в древние времена кочевали половцы (кипчаки).

В Абрамцево, во времена С.И. Мамонтова, две каменные бабы в качестве парных скульптур стали оригинальными сторожами на входе в ту часть парка, где располагались оранжереи, и которая была излюбленным местом прогулок жителей усадьбы. Здесь они символизировали собой и древнюю, языческую, дохристианскую Русь.

Выставка «В ногах правды нет» в Поленовской даче в Абрамцево

В Поленовской даче в музее-заповеднике «Абрамцево» открылась выставка «В ногах правды нет», посвящённая предметам мебели, предназначенным для отдыха.

На выставке представлено 43 предмета мебели - все они не похожи друг на друга, ведь каждый из них в полной мере отражал моду и вкусы своего владельца.

Большинство экспонатов с тканевой обивкой немного поменяли первоначальный облик — обивку воссоздали с помощью типовых тканей, которые выделяли для музеев в 80-е годы.

Сидеть на таких креслах нельзя, но разглядывать их можно бесконечно.

Выставка представляет разнообразный мир обыденных и в то же время уникальных предметов. Стулья – такие непохожие друг на друга: мягкие, дубовые, гарнитурные, угловые, обтянутые кожей, украшенные резьбой, помпезные, обыденные и редкие. Каждый стул, кроме прикосновения знаменитых хозяев, хранит удивительную историю бытования и попадания в музейное собрание.

Стулья в допетровскую эпоху заменяли сундуки, лавки, табуреты, скамьи. Стул, как предмет мебели, начал появляться в быту высших слоев общества в XVII веке, прежде всего речь идет о царской мебели. Первыми производителями мебели были германские мастерские Г.Гамбса, А.И.Тура, В.Штрома, К.Гута. Их мастерские появились в Петербурге в начале XIX века. Очевидно, данная мебель даже в среде помещиков и дворян не распространялась слишком широко и была довольно привилегированной частью обстановки.

В те времена созданием мебели занимались архитекторы и сравнительно мелкие поставщики. Их мебель отличалась более скромной отделкой, относительно недорогими материалами и была значительно распространена.

У каждого стула в XIX веке было свое место и предназначение: стул для бального зала, стул для дамской гостиной, кабинетное кресло и т.д. Перепутать их местами считалось дурным тоном. Так появился «язык мебели», который утрачен в наши дни.

В середине XIX века австрийский и немецкий мебельщик Михаэль Тонет сделал производство стульев массовым. Тонетовский (венский) стул №14 стал невероятно популярным. В первые годы производства было приобретено более 50 млн экземпляров. Так стул потерял свою элитарность. Цели мебельного производства в XX веке были очевидны: сделать мебель более мобильной, утилитарной, эргономичной, дешевой и простой в производстве.

Стулья рассказывают историю усадьбы «Абрамцево», в которой выделяют «аксаковский» и «мамонтовский» периоды, и период XX века, когда рядом появился посёлок художников, а в самой усадьбе работал эвакуационный госпиталь.

Стулья, кресла, табуреты – свидетели многих событий своего времени. Они давали не только покой и отдых знаменитым хозяевам и гостям усадьбы Абрамцево, но и нередко становились персонажами картин знаменитых художников. Так на картине Валентина Серова «Девочка с персиками» мы с легкостью угадываем силуэт элегантного кресла из столовой абрамцевского дома. Предметы, представленные на выставке, дают возможность не только проследить эволюцию стула, но и расскажет историю Абрамцево от XVIII до XX века. Каждый экспонат выставки расскажет зрителю свою уникальную историю от первого лица.

Все экспонаты можно разделить на несколько групп. Первую группу представляют многочисленные предметы крестьянского быта. Среди них – расписной сундук, привезенный семьей Мамонтовых с Русского Севера. Сундук был обязательной принадлежностью крестьянского быта XVIII-XIX веков, да и не только крестьянского. Сундуки использовали для хранения одежды, заменяя ими современные шкафы, в них держали книги и ценные бумаги, их брали в дорогу вместо чемоданов, на них сидели, а если позволяли размеры, то даже спали.

Непременным участников всех событий крестьянской жизни были лавки. В престольные праздники выносились столы и лавки во двор, устилали яркими половиками и с размахом отмечали праздник. В дни похорон в полутемной избе устанавливали ту же лавку с гробом, и каждый член семьи по очереди читали Псалтырь, провожая в последний путь близкого человека.

Скамья. Абрамцевская столярная мастерская. Конец XIX - начало XX века

Скамья и табурет – более поздние предметы обстановки. Украшение резьбой подчеркивало достаток и вкус хозяина.

1. Стул "гефсиманский". Абрамцевская столярная мастерская. Конец XIX века

2. Кресло. Абрамцевская столярная мастерская. 1890-е годы

3. Диван детский. Абрамцевская столярная мастерская. Конец 1880-х

4. Кресло детское. Абрамцевская столярная мастерская. Конец 1880-х

Вторую группу представляют стулья и кресла, выполненные в русских мастерских по заграничным образцам. Мебель, в основном принадлежавшая Аксаковым, выполнена в стиле классицизм, чаще всего из карельской березы. Декорированная яркими тканями, она являлась украшением усадебных комнат.

Слева - Кресло с курульным соединением ножек.

В центре - Стул. Абрамцевская столярная мастерская

Справа - Кресло с курульным соединением ножек, украшенное львами

Образцы резной мебели работы абрамцевских и сергиевских мастерских. Начало XX века

1. Кресло со стойками, оформленными в виде лебединых голов. Россия.

2. Кресло со спинкой, оформленной в виде лиры. Россия.

Кресла. Россия. XVIII-XIX века

Третью группу мебели представляет мебель Мамонтовского периода в истории Абрамцево. Она относится ко второй половине XIX века и отличается эклектичностью. Это не только знаменитые жакобовские стулья, которые можно увидеть на многочисленных фотографиях, представляющих обстановку мамонтовского дома, но и уникальный стулья и кресла, выполненные в Абрамцевской столярной мастерской.

Слева - Кресло складное второй половины XIX века. Россия, которое является самым загадочным экспонатом. По словам работников музея оно относится к основной «мамонтовской» коллекции мебели, но его предназначение до сих пор не ясно.

Слева стул созданный по проекту Е.Д. Поленовой, рядом стулья созданные в Абрамцевской столярной мастерской

На выставке показано знаменитое кресло Василия Шутова под условным названием «Дуга, топор и рукавицы», которое было представлено на Всероссийской выставке в Петербурге, где стало популярным и на которое посетители сделали около 50 заказов.

Слева - Стул угловой. По проекту Е.Д. Поленовой. Абрамцевская столярная мастерская

Популярность шутовского кресла была столь велика, что его копии можно было встретить и в особняках аристократии, и в квартирах демократической интеллигенции, в частности, у писателя Антона Чехова. Оригинал кресла стоял в кабинете Александра III.

Последнюю группу представляют стулья и кресла XX века.

Стулья и кресла принадлежали художникам, их изображали мастера в своих произведениях.

Фальк Роберт Рафаилович. Интерьер с креслами. 1935 год

Плетеный Дван и Стул. Конец XIX века - начало XX века

В нише - Стул венский. Россия. Конец XIX - начало XX века

Слева - Угловое кресло. Россия. XVIII век

Любители красивой мебели мечтают иметь в своем доме предметы, похожие на те, что хранятся в Абрамцево.

Церковь Спаса Нерукотворного в Абрамцево

Впервые о постройке церкви в Абрамцеве заговорили в 1880 году, после разлива реки Вори, из-за чего жители соседних деревень лишились возможности ходить на службу в церковь села Ахтырки, расположенную на противоположном берегу. Кто-то из крестьян пришел в барский дом в Абрамцево, зная, что здесь будут служить заутреню, и тогда Савва Иванович высказал мысль о необходимости строительства церкви.

В создание усадебной церкви принимали участники Абрамцевского художественного кружка. Художники изучали книги по истории зодчества, затем совершали экскурсии по древним русским городам, знакомились с памятниками архитектуры. В результате в качестве образца для абрамовской церкви, по предложению В. Д. Поленова было решено использовать новгородскую церковь Спаса на Нередице (XII века).

В поленовском проекте уже прослеживались основные черты будущей постройки. Глава храма покоилась на массивном барабане, венчая высокую четырехскатную кровлю. Вход-портал в главном, западном фасаде с изображением Спаса Нерукотворного был выполнен в виде звонницы. С восточной, алтарной стороны располагались три Апсиды. В северном фасаде художник предусмотрел два окна: тройное и небольшое полуовальное. По краям стен находились мощные подпорки-контрфорсы. Поленовский проект храма производил суровое и несколько тяжеловесное впечатление. Особую сложность представляло решение южного фасада, так как он просматривался от усадебного дома сквозь аллею парка и имел не меньшее значение, чем западный. Поленов оставил проект этого фасада незавершенным.

Победителем своеобразного конкурса проектов стал В. М. Васнецов. Художнику удалось творчески переосмыслить формы древнего домонгольского зодчества и создать абсолютно новаторское произведение, стоящее у истоков национально-романтического направления отечественного модерна. Она считается первым памятником русского модерна.

Васнецов изменил пропорции постройки, увеличив высоту стен за счет кровли. Северный фасад, разработанный Поленовым, он перенес на место южного. Тем самым художник добился большего освещения интерьера храма и придал южному фасаду парадный вид. Васнецов внес изменения и в остальные фасады, сделав их более декоративными и живописными. От поленовского проекта остался западный фасад, выполненный в виде звонницы. Васнецовский храм приобрел пропорциональный, гармоничный облик и лучше соответствовал своему предназначению – небольшой усадебной церкви, вписанной в пейзаж абрамцевского парка.

В конце мая 1881 года начались строительные работы. К концу июля стены церкви были подведены под крышу. Декоративная отделка фасадов и интерьера потребовала дополнительного изучения средневекового русского искусства, и участники кружка предприняли поездки в Ростов, Ярославль и другие города. В течение лета храм был украшен резным орнаментом.

На валике, обрамляющем вход, в орнамент включены изображения, связанные с христианской символикой и евангельскими сюжетами: Агнец олицетворяет Христа; голова осла напоминает о торжественном входе Христа в Иерусалим; петух – об отречении апостола Петра; ангел, лев, орел и телец символизируют евангелистов и т. д.

Под главой церкви выложен фриз из разноцветных изразцов, придавший впечатление легкости мощному барабану.

Позднее над входом было помещено изображение Спаса Нерукотворного работы Поленова

Печная труба в углу крыши покрыта изразцами.

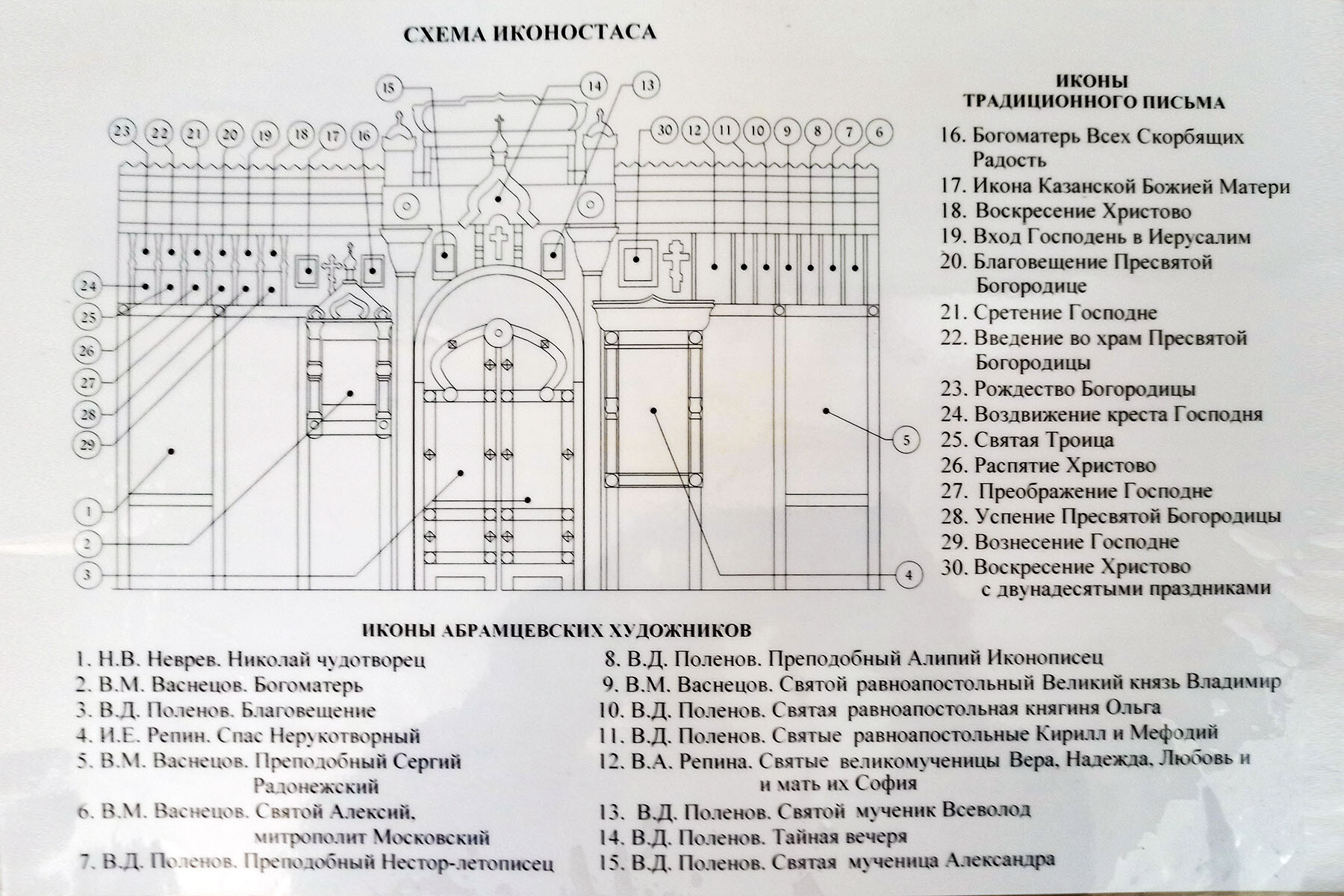

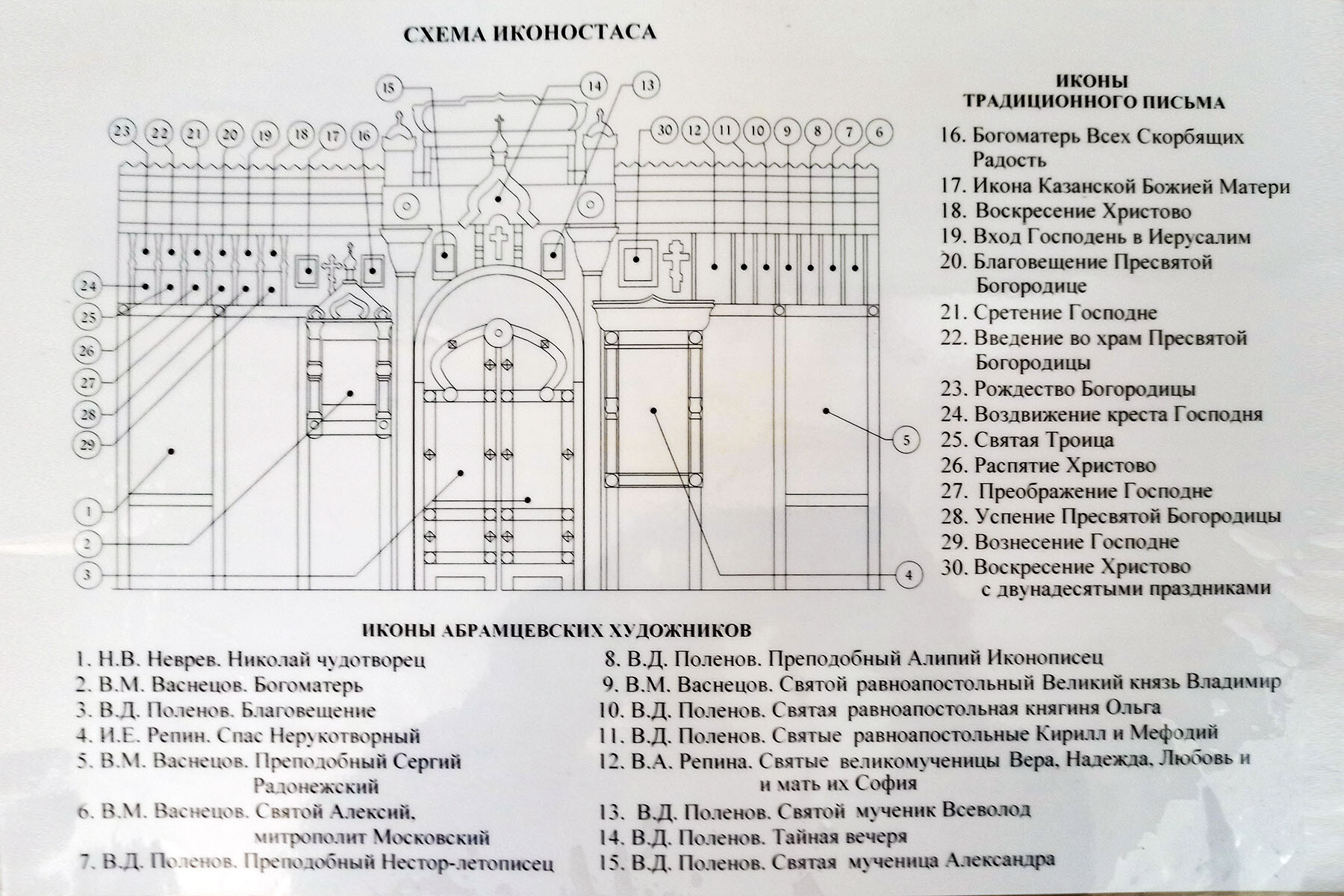

В оформлении интерьера церкви ведущая роль принадлежала В. Д. Поленову.

По его эскизам выполнены иконостас, киоты, подсвечники, запрестольный крест, паникадило, свадебные венцы, хоругви и другая церковная утварь.

Двухъярусный иконостас восходит к интерьерам деревянных сельских церквей русского Севера.

Иконы традиционного письма, собранные участниками Мамонтовского кружка, соседствуют в нем с авторскими произведениями.

Необычен набор икон для верхнего ряда правого яруса, куда вошли изображения канонизированных исторических деятелей Древней Руси, таких как Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, князь Владимир и княгиня Ольга, митрополит Алексий, иконописец Алипий.

В иконостасе – «Спас Нерукотворный» И. Е. Репина, «Николай Чудотворец» Н. В. Неврева, «Сергий Радонежский» и «Богоматерь» В. М. Васнецова, «Благовещение» В. Д. Поленова и другие произведения абрамцевских художников.

Впервые в православном храме иконы были выполнены в реалистической манере, предвосхитившей работы Васнецова во Владимирском соборе в Киеве.

Роспись оконных ниш, а также изразцы, которыми украшена часовня, выполнены по эскизам Андрея Мамонтова.

Царские врата

Над царскими вратами приоткрыта завеса

В алтаре виден оконный витраж, сделанный по эскизу С.И. Мамонтова.

Клиросные ограждения расписаны изображениями цветов и бабочек В. М. Васнецовым.

По его же рисункам выполнен мозаичный пол со стилизованным цветком и датой строительства церкви – 1881-1882. Первоначально пол был залит цементом и резко выделялся на фоне белоснежных стен храма.

Северная стена храма

На северной стене – крест из песчанника с барельефом головы Иоанна Крестителя, работы М.М. Антокольского; шитая икона, с изображением Богородицы, выполненная женщинами Абрамцевского кружка в традициях древнерусского лицевого шитья;

в витрине – плащаница, вышитая по эскизу В.М.Васнецова

Ближе к западной стене – окно в часовню.

На южной стене – икона «Святые князь Федор с сыновьями Константином и Давидом» работы Е. Д. Поленовой, а также иконы из собрания музея.

Летом 1882 года был проведен обряд освящения церкви во имя Спаса Нерукотворного.

В 1892 году в церкви была поставлена печь, выполненная по эскизам М. А. Врубеля.

В 1891 г., после смерти сына Мамонтовых – Андрея, ризницу церкви, где он был похоронен, перестроили в часовню по проекту Васнецова. По сравнению с церковью, часовня, украшенная поясами многоцветных изразцов с цветочным орнаментом и прихотливой росписью главки, производит более изысканное и нарядное впечатление.

Часовня на могиле Андрея Мамонтова (1869-1891) в Абрамцево. Рисунок Виктора Васнецова.

Крест на могиле сына Андрея, высеченный Е.Г.Мамонтовой.

Позднее у стен церкви были погребены дочь Мамонтовых Вера (1907), Елизавета Григорьевна Мамонтова (1908), внук Мамонтовых, сын Веры Сергей (1913).

Савва Иванович Мамонтов (1918) был похоронен в часовне, рядом с сыном.

В настоящее время церковь действующая. Вновь освящена в 1993 году. Службы (5 праздничных и 5 поминальных) проходят о большим религиозным праздникам и памятным датам семей Аксаковых и Мамонтовых.

https://sinekvan.livejournal.com/921163.htm

https://ru.wikipedia.org/wiki/Абрамцево_(музей-заповедник)

***********************

Серия сообщений "***Москва пригород":

Часть 1 - Усадьба Отрада-Семеновское.Московская область, Ступинский район

Часть 2 - Усадьбы западного Подмосковья

...

Часть 18 - Музей-заповедник Абрамцево/1.Усадебный дом

Часть 19 - Музей-заповедник Абрамцево/2.Усадебный дом

Часть 20 - Музей-заповедник Абрамцево/3.Достопримечательности

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Музей-заповедник Абрамцево/3.Достопримечательности | Vasilisa59 - Записки Василиски (Светланы Дмитриевой) |

Лента друзей Vasilisa59

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»