Это цитата сообщения

TimOlya Оригинальное сообщениеИсторический музей в Москве: архитектура и главные экспонаты

Государственный исторический музей — место для тех, кого интересует прошлое России. В стенах его главного здания, похожего на древнерусский терем, находится несколько тысяч уникальных экспонатов, а интерьеры залов поражают роскошью. Рассказываем, где стоит задержаться и на что обратить внимание в одном из главных музеев столицы и всей России.

История создания музея

Своим появлением Государственный исторический музей, или ГИМ, во многом обязан героям Крымской войны. Дело в том, что в 1872 году в российской столице отмечали 200-летие со дня рождения Петра Великого. К юбилею организовали масштабную политехническую выставку. Она проходила в музейных павильонах, которые на время возвели рядом с Кремлём, на набережной и в Александровском саду. Темой одной из экспозиций стала важная глава отечественной истории — защита Севастополя. Участники сражений согласились передать для неё множество экспонатов: оружие, полковые знаки и ордена, карты, рисунки и фотографии, а также скифские и византийские артефакты, найденные археологами при раскопках Херсонеса. Удалось собрать обширную коллекцию старинных предметов времён Крымской войны и более ранних периодов. Когда выставка в Москве завершилась, возникла мысль о создании на базе севастопольской экспозиции исторического музея. Идею поддержали многие учёные, просветители и исследователи того времени.

1875 год. Проект Исторического музея

Императору Александру II было направлено письмо с прошением учредить на месте прошедшей выставки в Москве общественный музей, главной задачей которого станет рассказ об истории российского государства. И царь, и будущий наследник престола из династии Романовых предложение поддержали. Официально будущее учреждение решили назвать в честь великого князя Александра (позже — императора Александра III), ответ на ходатайство был написан 21 февраля 1872-го — с этого дня принято вести отсчёт истории ГИМ.

1875–1876 годы. Строительство Исторического музея (вид от Кремля)

Над концепцией музея работали два известных археолога: профессор Московского университета Алексей Уваров и специалист по истории Москвы Иван Забелин. Инициаторы создания Исторического музея ещё до его появления продумали его наполнение и структуру: количество залов, тематику экспозиций и их основные экспонаты.

Участники основания Исторического музея (В.Шервуд и А.Семёнов сидят в центре). 1875-1878 гг.

В 1874 году император утвердил устав, по которому будет работать исторический музей, открытый благодаря усилиям Уварова и Забелина. В нём было прописано условие, что основная цель государственного учреждения — распространять сведения об отечественной истории. Кроме того, в музее планировалось не только представлять посетителям сокровища из коллекции, но также проводить различные занятия и лекции, печатать книги и собирать пожертвования.

Россия. Москва. Исторический музей на Красной площади. 1884 г.

После 1917-го учреждение стали называть Государственным историческим музеем (ГИМ). Экспозиции продолжали работать, но их не раз хотели закрыть, для реорганизации даже создали специальную комиссию. До закрытия дело так и не дошло, но оригинальное внешнее и внутреннее убранство залов музея в период после революции было частично утрачено (об этом расскажем подробнее далее).

Ту-20 «Максим Горький» пролетает над Красной площадью в Москве.1935 г

Сегодня, помимо главного здания, в комплекс исторического музея входят ещё несколько объектов: храм Василия Блаженного (Покровский собор), палаты бояр Романовых, памятник Минину и Пожарскому и царская усадьба «Измайлово».

1957 год. Вид на Исторический музей

В начале 2000‑х музею отдали соседние строения XVIII-XIX веков, в которых разместились новые выставочные залы, а также экспозиция, посвящённая событиям Отечественной войны 1812 года.

Площадь Мане, напротив Государственного исторического музея.1966 г

Далее речь пойдёт о главном здании, которое называют Историческим музеем. Внутри расположена основная экспозиция из собрания ГИМ.

Главное здание Исторического музея в Москве

Строение, где разместится будущий Государственный исторический музей, решили строить на Красной площади. Место для него выбрали возле Иверских ворот (сейчас Воскресенских). Но там уже стояло здание XVI века в стиле нарышкинского барокко, которое занимали сначала Главная аптека, а затем городское управление. В 1874-м московская Дума отдала этот участок под исторический музей, а старую постройку снесли.

Каким будет здание главной сокровищницы империи, выбирали на конкурсе проектов. К участникам было два обязательных требования: строение должно вписаться в облик Красной площади и отражать традиции русского зодчества. Среди всех работ предпочтение отдали совместному проекту Владимира Шервуда и Анатолия Семёнова — оба были известными архитекторами. Они предложили возвести в сердце Москвы здание музея в русском стиле, похожее на терема‑дворцы XVI столетия. По задумке авторов, в архитектурном памятнике должны были угадываться черты храма Василия Блаженного, церкви Вознесения и царского дворца в Коломенском.

Стройка началась летом 1875-го. Российский император Александр II торжественно заложил в основу фундамента будущего музея первый кирпич. Работы продолжались восемь лет. Время от времени стройка музейного здания вставала, так как для её продолжения не хватало ресурсов — главную сокровищницу Москвы и страны возводили на средства её создателей-энтузиастов и пожертвования. Только на финальных этапах в проект стало вкладывать деньги Министерство финансов: близилась коронация Александра III, к которой спешили завершить работы.

Музей распахнул свои двери в мае 1883‑го. Величественное строение из красного кирпича с башенками, узкими окнами, парадными крыльцом и сенями поражало воображение, возрождая в памяти образы из народной культуры и сказок. Музей напоминал настоящий древнерусский дворец.

Здание украсили интересными деталями, которые сделали его одним из самых узнаваемых в столице. Парадный вход в музей выполнен в виде крыльца с богатым декором и массивными дубовыми дверями с двумя небольшими башенками по обе стороны. Краснокаменные фасады декорировали в стиле русского узорочья колонками, ширинками (квадратными углублениями), резными карнизами и кокошниками (полукруглыми элементами).

Кроме того, зданию музея добавили черты старинной защитной крепости — о ней напоминали вертикальные бойницы, замысловатая шатровая крыша и башни. Две из них увенчали орлами с герба Романовых, а боковые шатры — фигурками геральдических зверей: льва и единорога.

После Октябрьской революции, в 1935-м, с главного здания ГИМ сняли элементы декора, символизировавшие самодержавие — имперских орлов, львов и единорогов. А ещё через пару лет уничтожили часть внутреннего убранства музея — росписи и декор в нескольких залах. Исторические интерьеры восстановили только во время масштабной реконструкции, которая началась в 1986 году и продлилась почти 20 лет.

Интерьер

Роскошные и изысканные помещения Исторического музея так же ценны и интересны, как и его экспонаты. Над внутренним убранством ГИМ трудились самые известные художники своего времени, потому все залы — сами по себе произведения искусства. Рассказываем про самые впечатляющие интерьеры главного исторического музея Москвы, которыми можно полюбоваться при посещении выставок.

Парадные сени

Через них проходят все посетители: отсюда начинается визит в Государственный исторический музей.

1880‑е года. Главные Сени

Оказавшись внутри, обязательно поднимите голову — на потолке и сводах увидите пышную роспись: портреты всех русских правителей — от крестителя Руси великого князя Владимира до императора Александра III (при нём открыли музей). Всего можно разглядеть 68 изображений. Стены, колонны и арки зала покрыты красочными растительными орнаментами. Интересно, что они повторяют роспись собора Святой Софии в Новгороде. Своды галерей украшают гербы регионов и стран, входивших в состав Российской империи при Александре III.

Парадные сени

Кроме росписей, в интерьере Парадных сеней есть ещё несколько интересных деталей: дубовые двери, украшенные резным орнаментом, пол и лестницы из каррарского мрамора, скульптуры львов с геральдическими щитами в лапах.

Роспись потолка центрального портала

Византийский зал

В этом помещении музея воссозданы орнаменты и мозаики сразу нескольких христианских памятников: мавзолея в Равенне, римских катакомб святой Елены и византийского храма Святой Софии. Большую часть сводов занимает золотая роспись по тёмно‑синему фону — выглядит очень нарядно и торжественно.

Византийский зал

Византийский зал

Византийский зал

Византийский зал

Византийский зал

Залы каменного века и бронзовой эпохи

Этому периоду истории посвящены первые четыре зала музея. Для их оформления использовали лепнину и орнамент, в которых угадываются изображения с археологических находок. Например, в первом музейном зале на стенах и полу повторяются узоры с глиняных предметов Волосовской культуры (IV-III тысячелетия до н. э.). В другом стены украшает широкий бордюр (фриз), расписанный Виктором Васнецовым. Композиция называется «Каменный век» и изображает сцены из жизни первобытных людей. Интересно, что для создания масштабных сцен позировали художнику среди прочих и его друзья. Например, живописец Валентин Серов.

Зал №1 Эпоха праобщины. Ранний и средний палеолит

Зал №2 Эпоха раннепервобытной общины. Поздний палеолит

Зал №3 Завершение формирования раннепервобытной общины. Мезолит. Эпоха позднепервобытной общины. Неолит

Зал №4 Распад первобытной общины. Энеолит Юга. Бронзовый век

Залы, посвящённые Древней Руси

В интерьере Киевского и Древнерусского залов музея угадываются орнаменты из летописей и мотивы росписей первых христианских церквей. Бирюзово‑голубой

Зал № 8.«Второй Киевский». Формирование Древнерусского государства

Воины Святослава в битве при Силистрии.

Картина Генриха Семирадского Похороны руса в Булгаре

Новгородский зал украшен копиями фресок древнего храма Спаса на Нередице XII века. Церковь была уничтожена в 1940‑е (в 2004 году — воссоздана). Роспись в Историческом музее — всё, что сейчас напоминает об исконном убранстве новгородского храма.

Зал № 9, «Новгородский зал». Древнерусский город

Владимирский зал — один из самых живописных и богато украшенных. На его стенах — копии каменной резьбы Дмитриевского собора во Владимире, а на купольном своде и полу — роспись по мотивам фресок владимирского Успенского собора. Соседний Суздальский зал впечатляет разнообразием украшений. Стены этого помещения до потолка декорированы крупными рельефами с изображениями святых, воинов, животных и даже фантастических существ. Это слепки с белокаменной резьбы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском — самом богато украшенном древнерусском храме.

Зал № 10,

«Владимирский зал». Жизнь Древнерусского государства в период феодальной раздробленности

Зал № 10,

«Владимирский зал». Жизнь Древнерусского государства в период феодальной раздробленности

Зал № 11.

«Суздальский зал». Культура Древней Руси IX — первой половины XIII века

Зал № 12.

«Памятники Ростова Великого и Ярославля»

Нашествие монголов на Русь и борьба против захватчиков

Отделка этого зала была закончена в 1902 году, она включала в себя копии портала Успенского собора в Ростове и керамические фризы дворца угличского дворца царевича Дмитрия. В 1936 году оформление было полностью разрушено.

Новое оформление — в стиле средневековой мусульманской архитектуры (1950), темой экспозиции стала Золотая Орда

Зал № 13.

«Московский зал» Образование единого Российского государства

Первоначальная отделка зала (резные украшения собора Успения Богоматери на Городке в Звенигороде и Свято-Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре), уничтожена в 1936 году.

Его своды и оконные проёмы расписаны по мотивам шапки Мономаха. На западной стене находится панно «Московский Кремль в начале XV века»

Зал № 14

Русская культура XIV — начала XVI века

При оформлении интерьера в XX веке частично был использован неосуществленный проект архитектора А. П. Попова 1885 года. По чертежам обрамления окон и порталов были расписаны орнаментами из рукописных книг XIV века, на стенах зала воссозданы слепки белокаменной резьбы Рождественского собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде

Зал № 15

Город и деревня в XVI—XVII веках

Пол 1880-х годов по византийскому храмовому образцу. В 1937 году по проекту архитектора А. К. Бурова были выполнены гипсовый потолок и обрамление порталов. Потолок зала имитирует деревянные перекрытия итальянского зодчества конца XV века. Порталы зала копируют декоративные элементы порталов Архангельского собора Московского Кремля. Таким образом, оформление зала отсылает к русско-итальянским связям

Зал № 16

Ремесло и торговля в XVI—XVII веках

Пол 1880-х годов по византийскому храмовому образцу. Художественное убранство зала выполнено в 1937 году по проекту архитектора А. К. Бурова. В оформлении зала использованы мотивы белокаменной резьбы из Теремного дворца Московского Кремля (1635—1636). Растительный орнамент порталов зала повторяет обрамление входов в царские покои; резные декоративные щиты — копии картушей из моленной палаты Теремного дворца. В 1950-е годы картуши были сбиты, но в 1990-х годах восстановлены.

Зал Ивана Грозного

Пожалуй, одно из самых впечатляющих помещений Государственного исторического музея на Красной площади, напоминающий роскошные царские палаты. Свод зала расписан изящным орнаментом на золотом фоне, по бокам от входа изображены сказочные птицы на райском дереве, а лепной карниз повторяет декоративные элементы и узоры одного из куполов храма Василия Блаженного.

Зал № 18

«Государев двор» и органы управления российским государством в XVI—XVII веках

Зал № 20

Русская культура XVI-XVII веков

Мозаичные полы набраны в середине 1880-х годов артелью Седова. Остальная художественная отделка зала проводилась мастерами артелей И. И. Севрюгина и Н. М. Сафонова в 1898—1903 годах. Крестовый свод украшает роспись, созданная по рисункам рукописей XVI—XVII веков. На каждой грани свода — стилизованные изображения цветов и плодов ананаса — символа богатства. Образцом оформления арочного проема из зала 19 послужил восточный портал Успенского собора Троице-Сергиевой лавры. Выход в зал 21 и арочная ниша слева от него украшены рельефами Царь-пушки. Лепные карнизы выполнены по образцу фриза колокольни Ивана Великого. В 1937 году зал лишился росписей и лепной отделки. Проект реставрации первоначального убранства был разработан в 1980-е годы.

Зал № 21

Внешняя политика и вооруженные силы в России XVI-XVII веков

Зал перекрыт цилиндрическим сводом с растительным орнаментом, напоминающим парчу. Карниз копирует рисунок карнизов колокольни Ивана Великого. Вход в зал обрамляет расписной портал — копия северного входа в Успенский собор Троице Сергиевской лавры. У противоположной стены представлена кованая железная дверь из села Пурех, вотчины князя Д. М. Пожарского. Дубовая дверь на мраморную лестницу, обрамлена декоративным наличником, рельефный рисунок которого скопирован с резного деревянного подсвечника 1604 года из Дмитриевского собора во Владимире.

В 1936 году зал повергся варварской реконструкции, отделка уничтожена. В середине 1980-х годов начались работы по воссозданию первоначального интерьера зала.

Зал № 22.

Российская империя в эпоху Петра I. Первая четверть XVIII века.

Зал № 23.

Россия при преемниках Петра I. 1725—1762 гг.

Зал № 24.

Традиционная народная культура послепетровского времени

Зал № 25.

Россия во второй половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм».

Зал № 26.

Самодержавие, российское общество и Великая Французская революция 1789 г. Россия при Павле I. 1796—1801 гг.

Зал № 28.

Экономика и сословия Российской империи XVIII- 1-й пол. XIX века

Зал № 29

Екатерининский зал Повседневная жизнь дворянства в 1-й четверти XIX века

Погребец-нессесер дорожный с кухонной посудой, чайным прибором, туалетными принадлежностями, чернильницей, с писчей бумагой и перьями, комплектом игры "трик-трак", парой подсвечников, шоколадницей, баночками для сахара, туалетной ватой, ножичком, циркулем, сапожным крючком. Западная Европа, 1810-е. ГИМ

Зал № 31.

Россия в эпоху императора Александра I. Самодержавие и общество

Зал № 32.

Россия в эпоху императора Николая I. Самодержавие и общество

Зал № 33.

Россия в эпоху реформ. 1860—1880-е гг.

Пётр I на ботике. Модель М.М. Антокольского. Париж, фирма "Фализ", 1891-96. Серебро. Скульптурная композиция была заказана Антокольскому президентом Академии Художеств вел. кн. Владимиром Александровичем к 200-летию Российского Военно-морского флота. Эта композиция экспонировалась на всемирной выставке в Париже в 1900 году. В основу композиции положен исторический факт - перенесение Петром мощей Александра Невского из Владимира в Александро-Невскую лавру. Петр в мундире Преображенского полка стоит у штурвала своего знаменитого ботика

Главные экспонаты

Исторический музей — это два этажа и 39 залов, в которых представлены уникальные артефакты разных эпох. Сегодня в собрании ГИМ — более 5 миллионов предметов, но в основную экспозицию входит лишь 0,5% грандиозной коллекции. Однако на осмотр постоянных и временных выставок всё равно нужно закладывать несколько часов. Экспозиция Государственного исторического музея выстроена по хронологическому принципу: начинается с жизни первобытных людей, далее рассказывает о периоде Древней Руси и образовании единого государства, затем — о культуре и политике Российской империи. Рассказываем, какие экспонаты входят в золотую коллекцию музея.

Деревянная лодка

Зал 3

Огромный 8-метровый чёлн, вмещающий до 10 человек, занимает центр зала. Лодку изготовили из ствола дуба в XVIII-XVII веках до нашей эры — она почти ровесник египетских гробниц! Её нашли на берегу Дона под Воронежем. У этого экспоната музея есть деталь, которой нет у других доисторических судов, найденных в Европе. Это сквозные выступы на корме, которые, вероятно, использовали для швартовки или крепления якоря.

Бородинский клад

Зал 4

Бородинским кладом назвали находку, сделанную в начале XX века в Одесской области. При раскопках обнаружили шесть нефритовых топоров, серебряные и бронзовые наконечники копий, кинжал и ещё несколько предметов, относящихся к периоду поздней бронзы (1600-1200 годы до н. э.). Культурная принадлежность клада не установлена, однако исследователи отмечают, что по изяществу и качеству отделки все находки похожи на оружие, обнаруженное при раскопках Трои. Сегодня Бородинский клад считается одним из самых значимых кладов бронзового века в мире.

Берестяные грамоты

Зал 9

В коллекции государственного музея есть несколько образцов древнерусской письменности, в том числе самая первая грамота, найденная в России: её обнаружили в 1952 году в Великом Новгороде. В документе содержатся данные о доходах трёх землевладельцев. Однако самыми известными стали другие записи на бересте. Их сделал юный новгородец Онфим примерно в середине XIII века. На нескольких листах ребёнок записывал буквы и цифры, а также делал забавные рисунки.

Берестяные грамоты Онфима.

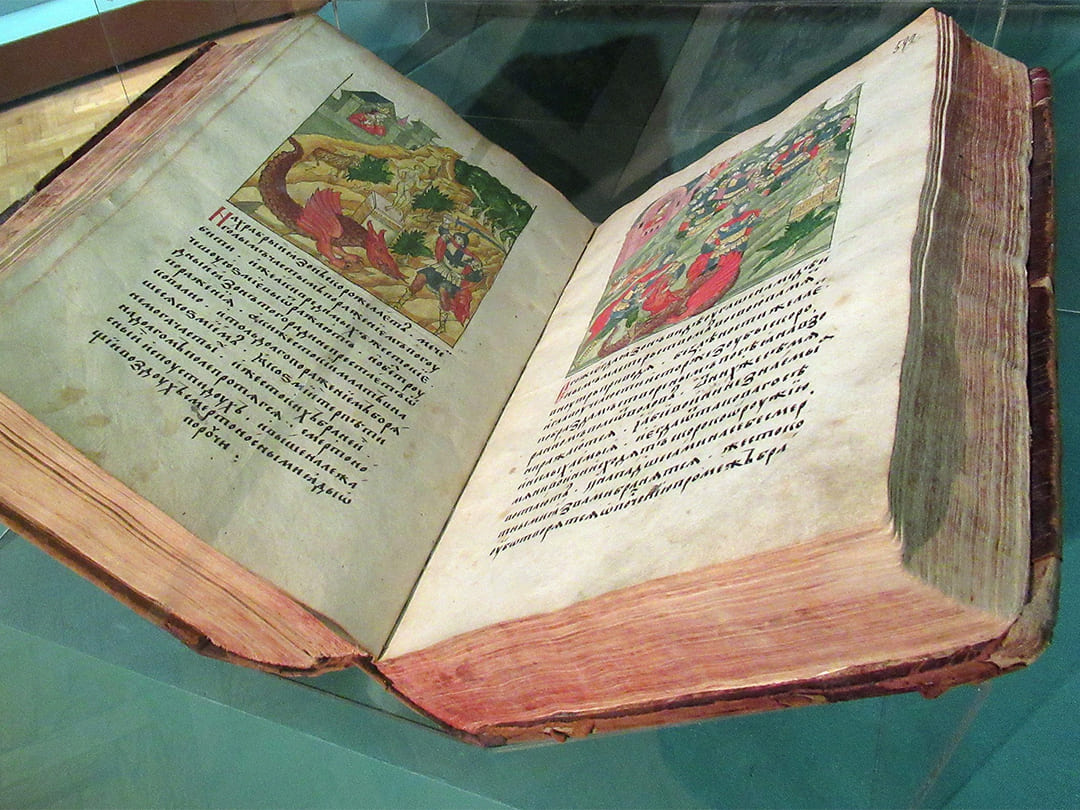

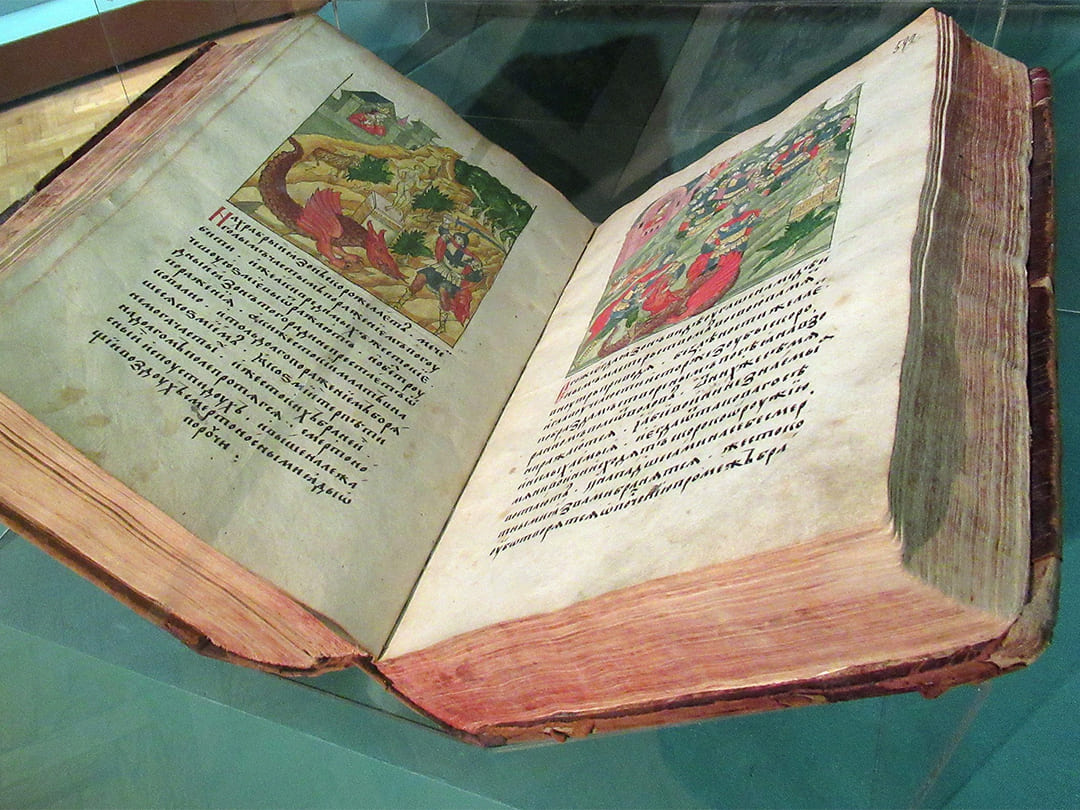

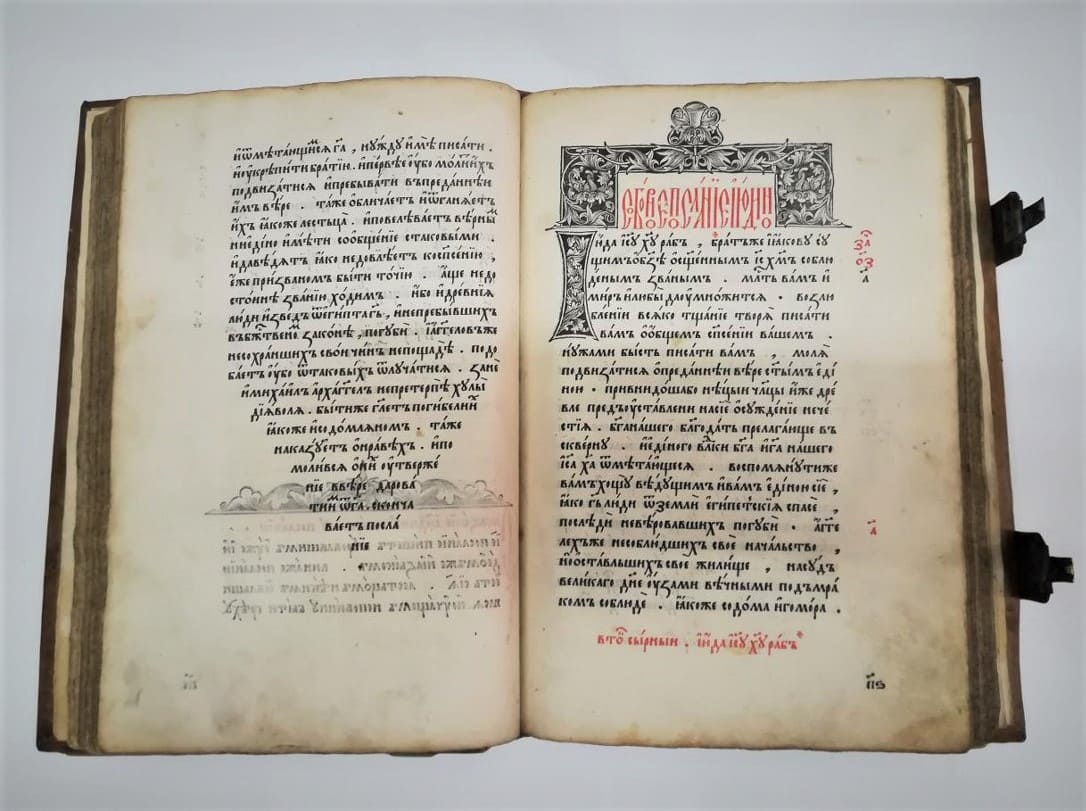

Книга Ивана Грозного

Зал 18

Это последняя часть Лицевого летописного свода, в котором рассказывалось о событиях мировой и русской истории. Сборник написали примерно в 1560 году по приказу Ивана IV. На страницах Царственной книги содержится подробное описание правления Грозного с иллюстрациями акварельными рисунками. Любопытно, что на полях возле этих глав есть много пометок и исправлений — предположительно, их оставил сам самодержец.

Портрет Алексея Михайловича

Зал 18

В собрании ГИМ имеется один из первых светских портретов российских государей. Активное развитие портретного жанра в русской живописи началось в XVIII веке, а в допетровскую эпоху людей изображали в традициях иконописи. Главная особенность изображения Алексея Михайловича состоит в том, портрет получился очень реалистичным. Царь из семьи Романовых написан в «Большом наряде» — платье для коронации и особо важных торжественных приёмов. Каждая деталь — от драгоценных украшений до драпировки ткани на фоне — изображена очень подробно. Кроме того, известно, что самодержец позировал для художника, что было для того времени большой редкостью.

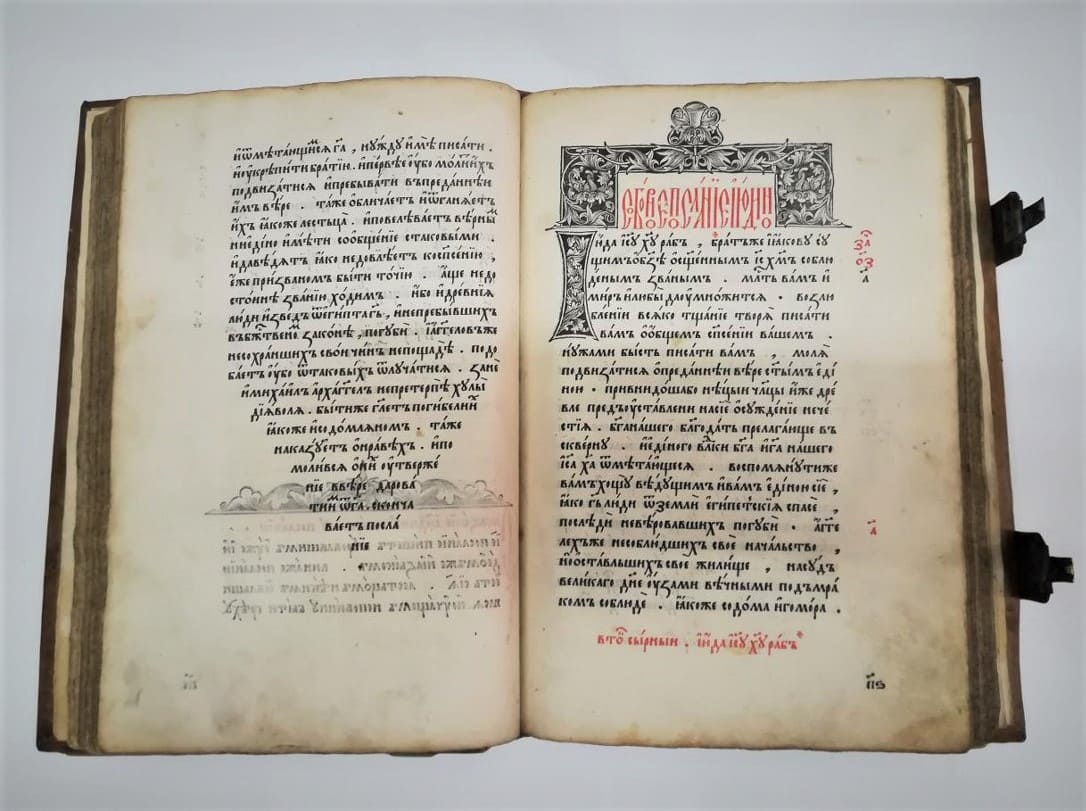

«Апостол»

Зал 20

Ещё одна ценнейшая книга из коллекции ГИМ — первое издание, напечатанное в типографии Москвы в 1564 году. «Апостол» предназначался для церковных богослужений и содержал часть Священного Писания, посвящённую апостолам Петру и Павлу. Для издания книгопечатники Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец придумали особый шрифт, который читался легче, чем рукописный полуустав. Уникальность книги и в том, что в ней нет ни одной помарки или опечатки — она до сих пор считается шедевром типографского искусства.

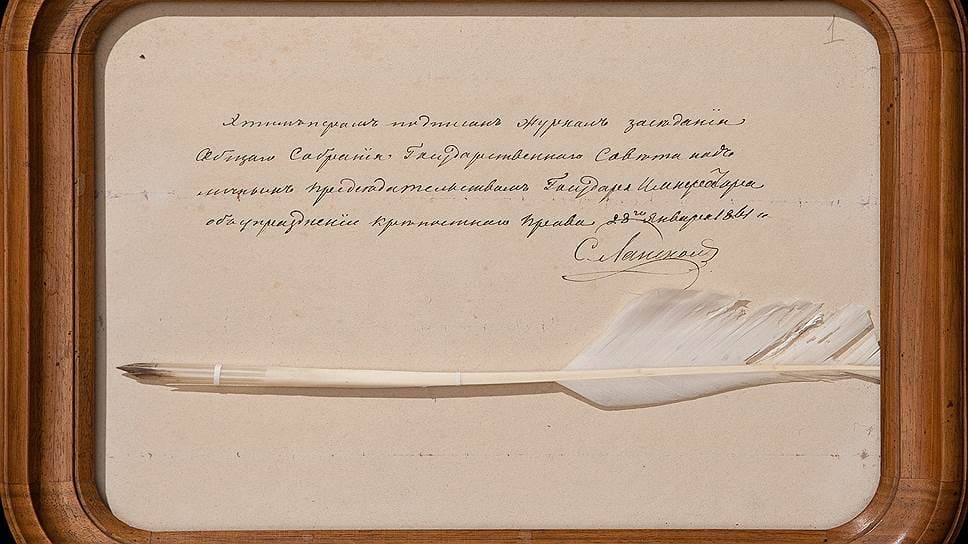

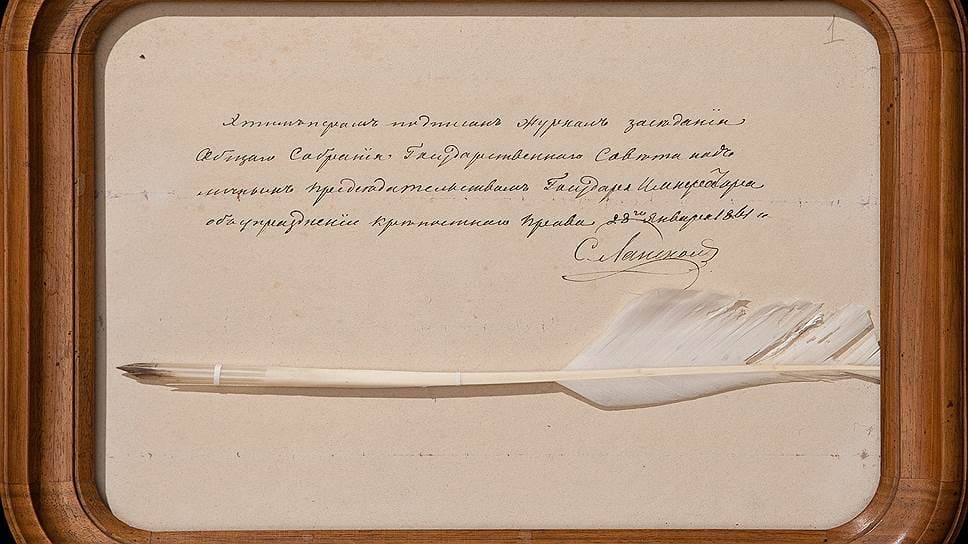

Перо императора Александра II

Зал 33

Известно тем, что им был подписан важный документ. Используя это перо, император подписался в журнале заседания Государственного совета — на встрече шла речь об отмене крепостного права. Реликвия хранится в музее вместе с памятной бумагой. В ней граф и министр внутренних дел Сергей Ланской подтверждал, что исторический документ в 1861 году подписан именно этим пером.

Чарка Петра I

Золотая кладовая

Изящный сосуд, самолично выточенный первым русским императором, считается одним из самых известных экспонатов собрания «Золотой кладовой» — выставки драгоценных изделий, включённой в постоянную экспозицию. Чарка выполнена из орехового капа и имеет две резные надписи. Одна свидетельствует о том, что её изготовил лично Пётр I, а вторая указывает получателя подарка — московского коменданта М. Г. Гагарина. Столь ценный подарок комендант получил за блестяще организованное празднование Полтавской победы.

По его указу чарку впоследствии дополнили великолепной оправой из золота и щедро украсили алмазами и бриллиантами. Всего их на сосуде больше 300.

https://experience.tripster.ru/sights/istoricheskij-muzej-v-moskve/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_исторический_музей

********

Серия сообщений "***Москва 3":

Часть 1 - Исторический музей в Москве: архитектура и главные экспонаты

Византийский зал

Византийский зал