Кищенковы мастера Святых иконостасов

13-04-2014 18:18

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Предисловие к теме

Рад познакомить Вас со страничкой моего дневника, посвящённой мастерам резьбы по дереву Кищенковым. Была у меня полдюжина фотографий, считавшихся давно утраченными. В семидесятых годах прошлого века я активно общался на Урале с группой увлечённых людей, интересовавшихся краеведением. Они выискивали полузабытые факты, памятники и сведения, – описывали их и публиковали в местной печати. Также и я незаметно для себя постепенно вошёл в их круг знатоков города. Еженедельно публиковал свои краеведческие статейки, и принял участие в создании местного общества краеведов.

Самым значительным для меня событием в те годы была находка иконы Вседержителя, написанной в 1886 году безруким и безногим иконописцем – крестьянином Григорием Николаевичем Журавлёвым.

[424x612]

[424x612]

Так выглядит икона без серебреного оклада

[513x700]

[513x700]

Страница из книги Е.Девикова “Что свято ― берегу я на исетском берегу”. Сборник краеведческих записок 1980-2010 г.г. Тель-Авив. 2010. С.336. 140 иллюстраций.

После дополнительных поисков документов и людей, длительной переписки и ряда необходимых частных поездок, я убедился, что начатая работа успешно закончена, и передал икону вместе с полукилограммовым богатым серебренным окладом (460 гамм) Екатеринбургскому музею изобразительного искусства. Ссылка (на этом сайте значусь под псевдонимом Grinblat):

http://www.liveinternet.ru/users/grinblat/post182610963/

Моя тематика была разнообразной. Сам я не пишу икон. Моя ремесленная жилка пульсирует при резьбе по дереву. На этой почве сформировался мой интерес к художественной обработке дерева. Больше десяти лет руководил на общественных началах Екатеринбургским любительским обьединением резьбы по дереву. Впервые этим ремеслом увлёк меня отец Иван Игнатьевич Девиков во второй половине 1940-х годов. Всё, собранное вместе, породило сумосбродное желание составить Справочник мастеров резбы по дереву. Накапливал данные для справочника, составлял персоналии на виртуозов резца, собирал фотографии и художественные изображения мастеров иконописного и иконостасного дела. Рассылал письменные запросы в музеи, писал авторам тематических газетных статей о резчиках, просил содействия у руководителей государственных архивов. Ответный “ручеёк” начал было стекать, но был скудным, а работа без постоянных помощников непосильной. И всё же мечта о Справочнике мало-помалу стала сбываться – не так круто, как хотелось, но в разумно ограниченном объёме.

В 1990-м я закончил писать иллюстрированную рукопись “Иконостасное дело на Урале”:

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=235888

К тому же, иконостасная тема тогда была ещё полузакрытой. Недавняя журналистка, перешедшая в Епархию из городской газеты, заняла кресло пресс-секретаря Патриарха. Моя рукопись тут же угадила к ней в долгий ящик. Обратившись к редактору издания, получил ответ, что тема не актуальна, но пресс-секретарь рекомендует впредь согласовывать с ней лично подобные произведения. Подумалось, что декоративное икусство превращается в политическое ремесло с душком материалиных выгод.

Тем временем пришёл по почте конверт от семьи потомственных резчиков из Ростова Великого (не путать с Ростовом-На-Дону, то бишь с “Ростовом-папой” (жаргон).

Леонид Иванович Кищенков прислал шесть любительских фотографий и посоветовал найти в публичной библиотеке В.И.Ленина (Москва) автобиографическую книгу “Семья” об иконостасных мастерах и резчиках Кищенковых. Вскоре мне довелось съездить в Москву, где я отыскал книгу и получил с неё микрофильм. Потом связь с Леонидом Ивановичем оборвалась – он скончался, не успев дополнительно сообщить мне о фотографиях – кто есть кто. А я не попросил его прислать также собственное фото.

Фотографии, поступившие от Н.И. Кищенкова:

1.”Старший Кищенков” (на фоне бревенчатой стены – не опознан).

2.”Резчик из Семьи Кищенковых” (на фоне стены помещения – не опознан).

3.”Один из резчиков иконостасов Кищенков с нагрудным знаком на груди”. Когда я эти фотоматериалы отослал недавно нынешнему потомку мастеров Владимиру Михайловичу Кищенко (Одесса), то тот опознал в этой фотографии своего деда Михаила Андреевича Кищенкова, умершего в 1930-х годах.

4.”Работа Кищенкова”, или декоративное блюдо в честь 300-летия дома Романовых.

5.Более крупный (фрагмент) блюда.

6.”Распятие”: погрудный фрагмент Святого распятия.

Биографические данные Л.И. Кищенкова: родился в июне 1902 в деревне Ширяево Ростовского уезда. Умер в Ростове 22 июня 1975 в возрасте 72 лет. Художник-пейзажист и скульптор. Стиль социалистический реализм. Учебное заведение – ВХУТЕМАС (1921-1925), учился под влияним художника Александра Дейнека. После окончания учёбы вступил в 1926 году в члены общества ОСТ (Общество художников-станковистов). В выставках участвовал под псевдонимом ЛИК (Леонид Иванович Кищенков). Музейщики отсылают к единственной резной работе Леонида Ивановича Кищёнкова – бюст-автопортрет, находящийся в музее Ростова (Е.В. Брюханова. Династия ростовских резчиков Кищенковых. с.176-184).

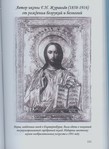

Первая фотография –

[525x700]

[525x700]

“Старый мастер Кищенков”. Это всё, что я знаю о нём.

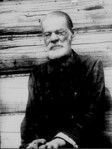

Вторая фотография –

[604x525]

[604x525]

Лицо мастера получилось неплохо, но вся репродукция (особенно фон) низкого качества. На стене много картинок, но можно предположить, что умелец (или кто-то из близких), возможно, занимался живописью (на стене три портрета и две картины на пленэре).

Круг поиска можно сузить, но краеведы смогут легко найти этого мастера по старым фотографиям, а у нас тепрерь есть образец.

Михаил Андреевич Кищенков

[284x700]

[284x700]

На груди у Михаила Андреевича крепился знак выборного судьи волостного суда из крестьян.

Должностной знак “Волостной судья”

Думается, что Знак сохранился у Кищенковых в семье (в Одессе молодёжь стала Кищенко). А родственный “треугольник” трогательно хорош: вещь, словно память, переходит от деда к сыну, от сына к внуку.

Институт волостного схода в дореволюционной России учреждён “Положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости” от 19 февраля 1861 года, и до 1917 года не измененялся.

Волостной сход регулярно собирался два раза в месяц. Сход выносил решения, если присутствовали как минимум волостной старшина и две трети представителей от крестьян.

Родословная ветвь резчика по дереву Михаила Андреевича Кищенкова:

Андрей Кищенков (возможны варианты: Кищёнков, Кищонков)

↓

Михаил Андреевич

↓

Дмитрий Аркадий Александр Василий Иван Анна Мария (дети)

↓

Леонид

↓

Владимир

М.А. Кищенков, будучи профессиональным резчиком, нанимался к подрядчику для строительства церковных иконостасов и убранства церквей и как резчик по дереву. В частности, участвовал в реставрации иконостасов церкви Григория Богослова Ростовского Кремля.

[480x640]

[480x640]

Церковь Григория Богослова в Ростовском Кремле.

Большая серебряная медаль за участие в выставке 1902 года

М.А. Кищенков был участником кустарно-промышленной выставки в Санкт-Петербурге 1902 года и награждён большой серебряной медалью (Вестник Ярославского Земства. 1903 №5, стр. 162).

“Распятие” вырезанное из дерева

[700x535]

[700x535]

Распятие, вырезаное величиной в человеческий рост, приписывается музейными специалистами мастеру Михаилу Андреевичу Кищенкову.

Юбилейное блюдо – “хлеб-соль” и торжество 300-летия Романовых

В ходе юбилейного празднества М.А. Кищенков преподнёс Императору вырезанный им крест с финифтевыми (финифтяными) вкладками. Дар подписан: “кустарь резчик ростова великого михаил андреев кищенков. крестьянин деревни ширяева”. Впоследствии Николай II передал крест в музей Александра III (ныне Русский Музей).

В Ростове Великом Император присутствоствовал с семьёй. В журналах уездного земского собрания и в докладах управы сделана запись о сессии 1913 года: “Просим Ваше Императорское Величество принять хлеб-соль от росийского земства на блюде работы местного крестьянина Кищёнкова резчика-самоучки” (Журналы... Очередная сессия за 1913 год. Ярославль, 1914 г. Стр.870).

Со станции царская семья отправилась в Успенский собор на молебен.

[700x412]

[700x412]

Кратко ― о предыстории праздника:

В феврале 1613 года в России был избран царём боярин Михаил Феодорович Романов, а в июне того же года венчан на царство в Успенском соборе Москвы. Через три века в феврале 1913 года Российский Император объявил указ о Всероссийском юбилейном праздновании трёхсотлетия дома Романовых. Притом, весь 1913 год вошёл в историю страны как светлый праздник, оценивавшийся экономистами и историками как пик процветания империи.

В этом юбилейном году мастера Кищенковы были живы-здоровы, но я не знаю, кто из них (или все вместе?) изготовили юбилейное блюдо для подношения “хлеба-соли” городскими властями Императору.

В статье Е.В Брюхановой цитируются Журналы Ростовского Земского Собрания за 1913 год : "...22 мая Ростовский уезд осчастливлен посещением их Императорских Величеств. Управа в полном составе поднесла Его Императорскому Величеству от лица Ростовского Земства хлеб-соль"... И далее следовало упоминание о резчике Кищенкове.

[667x693]

[667x693]

Е.В. Брюханова пояснила: “Дальнейшая судьба этого блюда не известна. В семье Кищёнковых до последних лет сохранялась фотография блюда. Однако со смертью Леонида Кищёнкова она увезена кем-то из родственников” (цитир. статья Е.В. Брюхановой.).

А буквально на днях Владимир Кищенко (внук Андрея Кищенкова) обрадовал всех нас: прислал интересную и свежую весть: ему удалось найти тот самый рисунок финифтяной вставки, которую использовал Кищенков для декоративного блюда.

[700x568]

[700x568]

Из любопытства я прикинул на глаз фотоснимок юбилейного блюда, сравнив с финифтяной вставкой. Результат поразил: деревянное блюдо и вставка Ростовской финифти – без подгонки прекрасно подошли друг к другу и наложились, как одно целое.

То, что я десятилетиями считал утраченным, – наконец-то нашёл! Если понадобится, соберусь по винтикам и возьмусь за новый поиск. Давний поисковый опыт подсказывает, что наши возможности не исчерпаны.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Предисловие к теме

Рад познакомить Вас со страничкой моего дневника, посвящённой мастерам резьбы по дереву Кищенковым. Была у меня полдюжина фотографий, считавшихся давно утраченными. В семидесятых годах прошлого века я активно общался на Урале с группой увлечённых людей, интересовавшихся краеведением. Они выискивали полузабытые факты, памятники и сведения, – описывали их и публиковали в местной печати. Также и я незаметно для себя постепенно вошёл в их круг знатоков города. Еженедельно публиковал свои краеведческие статейки, и принял участие в создании местного общества краеведов.

Самым значительным для меня событием в те годы была находка иконы Вседержителя, написанной в 1886 году безруким и безногим иконописцем – крестьянином Григорием Николаевичем Журавлёвым.

[424x612]

[424x612]Так выглядит икона без серебреного оклада

[513x700]

[513x700]Страница из книги Е.Девикова “Что свято ― берегу я на исетском берегу”. Сборник краеведческих записок 1980-2010 г.г. Тель-Авив. 2010. С.336. 140 иллюстраций.

После дополнительных поисков документов и людей, длительной переписки и ряда необходимых частных поездок, я убедился, что начатая работа успешно закончена, и передал икону вместе с полукилограммовым богатым серебренным окладом (460 гамм) Екатеринбургскому музею изобразительного искусства. Ссылка (на этом сайте значусь под псевдонимом Grinblat):

http://www.liveinternet.ru/users/grinblat/post182610963/

Моя тематика была разнообразной. Сам я не пишу икон. Моя ремесленная жилка пульсирует при резьбе по дереву. На этой почве сформировался мой интерес к художественной обработке дерева. Больше десяти лет руководил на общественных началах Екатеринбургским любительским обьединением резьбы по дереву. Впервые этим ремеслом увлёк меня отец Иван Игнатьевич Девиков во второй половине 1940-х годов. Всё, собранное вместе, породило сумосбродное желание составить Справочник мастеров резбы по дереву. Накапливал данные для справочника, составлял персоналии на виртуозов резца, собирал фотографии и художественные изображения мастеров иконописного и иконостасного дела. Рассылал письменные запросы в музеи, писал авторам тематических газетных статей о резчиках, просил содействия у руководителей государственных архивов. Ответный “ручеёк” начал было стекать, но был скудным, а работа без постоянных помощников непосильной. И всё же мечта о Справочнике мало-помалу стала сбываться – не так круто, как хотелось, но в разумно ограниченном объёме.

В 1990-м я закончил писать иллюстрированную рукопись “Иконостасное дело на Урале”:

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=235888

К тому же, иконостасная тема тогда была ещё полузакрытой. Недавняя журналистка, перешедшая в Епархию из городской газеты, заняла кресло пресс-секретаря Патриарха. Моя рукопись тут же угадила к ней в долгий ящик. Обратившись к редактору издания, получил ответ, что тема не актуальна, но пресс-секретарь рекомендует впредь согласовывать с ней лично подобные произведения. Подумалось, что декоративное икусство превращается в политическое ремесло с душком материалиных выгод.

Тем временем пришёл по почте конверт от семьи потомственных резчиков из Ростова Великого (не путать с Ростовом-На-Дону, то бишь с “Ростовом-папой” (жаргон).

Леонид Иванович Кищенков прислал шесть любительских фотографий и посоветовал найти в публичной библиотеке В.И.Ленина (Москва) автобиографическую книгу “Семья” об иконостасных мастерах и резчиках Кищенковых. Вскоре мне довелось съездить в Москву, где я отыскал книгу и получил с неё микрофильм. Потом связь с Леонидом Ивановичем оборвалась – он скончался, не успев дополнительно сообщить мне о фотографиях – кто есть кто. А я не попросил его прислать также собственное фото.

Фотографии, поступившие от Н.И. Кищенкова:

1.”Старший Кищенков” (на фоне бревенчатой стены – не опознан).

2.”Резчик из Семьи Кищенковых” (на фоне стены помещения – не опознан).

3.”Один из резчиков иконостасов Кищенков с нагрудным знаком на груди”. Когда я эти фотоматериалы отослал недавно нынешнему потомку мастеров Владимиру Михайловичу Кищенко (Одесса), то тот опознал в этой фотографии своего деда Михаила Андреевича Кищенкова, умершего в 1930-х годах.

4.”Работа Кищенкова”, или декоративное блюдо в честь 300-летия дома Романовых.

5.Более крупный (фрагмент) блюда.

6.”Распятие”: погрудный фрагмент Святого распятия.

Биографические данные Л.И. Кищенкова: родился в июне 1902 в деревне Ширяево Ростовского уезда. Умер в Ростове 22 июня 1975 в возрасте 72 лет. Художник-пейзажист и скульптор. Стиль социалистический реализм. Учебное заведение – ВХУТЕМАС (1921-1925), учился под влияним художника Александра Дейнека. После окончания учёбы вступил в 1926 году в члены общества ОСТ (Общество художников-станковистов). В выставках участвовал под псевдонимом ЛИК (Леонид Иванович Кищенков). Музейщики отсылают к единственной резной работе Леонида Ивановича Кищёнкова – бюст-автопортрет, находящийся в музее Ростова (Е.В. Брюханова. Династия ростовских резчиков Кищенковых. с.176-184).

Первая фотография –

[525x700]

[525x700]“Старый мастер Кищенков”. Это всё, что я знаю о нём.

Вторая фотография –

[604x525]

[604x525]Лицо мастера получилось неплохо, но вся репродукция (особенно фон) низкого качества. На стене много картинок, но можно предположить, что умелец (или кто-то из близких), возможно, занимался живописью (на стене три портрета и две картины на пленэре).

Круг поиска можно сузить, но краеведы смогут легко найти этого мастера по старым фотографиям, а у нас тепрерь есть образец.

Михаил Андреевич Кищенков

[284x700]

[284x700]На груди у Михаила Андреевича крепился знак выборного судьи волостного суда из крестьян.

Должностной знак “Волостной судья”

Думается, что Знак сохранился у Кищенковых в семье (в Одессе молодёжь стала Кищенко). А родственный “треугольник” трогательно хорош: вещь, словно память, переходит от деда к сыну, от сына к внуку.

Институт волостного схода в дореволюционной России учреждён “Положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости” от 19 февраля 1861 года, и до 1917 года не измененялся.

Волостной сход регулярно собирался два раза в месяц. Сход выносил решения, если присутствовали как минимум волостной старшина и две трети представителей от крестьян.

Родословная ветвь резчика по дереву Михаила Андреевича Кищенкова:

Андрей Кищенков (возможны варианты: Кищёнков, Кищонков)

↓

Михаил Андреевич

↓

Дмитрий Аркадий Александр Василий Иван Анна Мария (дети)

↓

Леонид

↓

Владимир

М.А. Кищенков, будучи профессиональным резчиком, нанимался к подрядчику для строительства церковных иконостасов и убранства церквей и как резчик по дереву. В частности, участвовал в реставрации иконостасов церкви Григория Богослова Ростовского Кремля.

[480x640]

[480x640]Церковь Григория Богослова в Ростовском Кремле.

Большая серебряная медаль за участие в выставке 1902 года

М.А. Кищенков был участником кустарно-промышленной выставки в Санкт-Петербурге 1902 года и награждён большой серебряной медалью (Вестник Ярославского Земства. 1903 №5, стр. 162).

“Распятие” вырезанное из дерева

[700x535]

[700x535]Распятие, вырезаное величиной в человеческий рост, приписывается музейными специалистами мастеру Михаилу Андреевичу Кищенкову.

Юбилейное блюдо – “хлеб-соль” и торжество 300-летия Романовых

В ходе юбилейного празднества М.А. Кищенков преподнёс Императору вырезанный им крест с финифтевыми (финифтяными) вкладками. Дар подписан: “кустарь резчик ростова великого михаил андреев кищенков. крестьянин деревни ширяева”. Впоследствии Николай II передал крест в музей Александра III (ныне Русский Музей).

В Ростове Великом Император присутствоствовал с семьёй. В журналах уездного земского собрания и в докладах управы сделана запись о сессии 1913 года: “Просим Ваше Императорское Величество принять хлеб-соль от росийского земства на блюде работы местного крестьянина Кищёнкова резчика-самоучки” (Журналы... Очередная сессия за 1913 год. Ярославль, 1914 г. Стр.870).

Со станции царская семья отправилась в Успенский собор на молебен.

[700x412]

[700x412]Кратко ― о предыстории праздника:

В феврале 1613 года в России был избран царём боярин Михаил Феодорович Романов, а в июне того же года венчан на царство в Успенском соборе Москвы. Через три века в феврале 1913 года Российский Император объявил указ о Всероссийском юбилейном праздновании трёхсотлетия дома Романовых. Притом, весь 1913 год вошёл в историю страны как светлый праздник, оценивавшийся экономистами и историками как пик процветания империи.

В этом юбилейном году мастера Кищенковы были живы-здоровы, но я не знаю, кто из них (или все вместе?) изготовили юбилейное блюдо для подношения “хлеба-соли” городскими властями Императору.

В статье Е.В Брюхановой цитируются Журналы Ростовского Земского Собрания за 1913 год : "...22 мая Ростовский уезд осчастливлен посещением их Императорских Величеств. Управа в полном составе поднесла Его Императорскому Величеству от лица Ростовского Земства хлеб-соль"... И далее следовало упоминание о резчике Кищенкове.

[667x693]

[667x693]Е.В. Брюханова пояснила: “Дальнейшая судьба этого блюда не известна. В семье Кищёнковых до последних лет сохранялась фотография блюда. Однако со смертью Леонида Кищёнкова она увезена кем-то из родственников” (цитир. статья Е.В. Брюхановой.).

А буквально на днях Владимир Кищенко (внук Андрея Кищенкова) обрадовал всех нас: прислал интересную и свежую весть: ему удалось найти тот самый рисунок финифтяной вставки, которую использовал Кищенков для декоративного блюда.

[700x568]

[700x568]Из любопытства я прикинул на глаз фотоснимок юбилейного блюда, сравнив с финифтяной вставкой. Результат поразил: деревянное блюдо и вставка Ростовской финифти – без подгонки прекрасно подошли друг к другу и наложились, как одно целое.

То, что я десятилетиями считал утраченным, – наконец-то нашёл! Если понадобится, соберусь по винтикам и возьмусь за новый поиск. Давний поисковый опыт подсказывает, что наши возможности не исчерпаны.

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Кищенковы мастера Святых иконостасов | Grinblat - Дневник Grinblat |

Лента друзей Grinblat

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»