Моя шкатулка и её история

21-07-2014 00:36

[293x385]

[293x385]

Треть века назад, а точней в 1981 году, я был резвей и моложе. Служил в информационном центре, созданием которого занимался сначала его созданием (1963-1971), после чего вплоть до выхода на пенсию был сперва заместителем начальника новой службы, а потом руководил ею.

Об этом периоде работы я, будучи уже в отставке, написал очерк "Рождение электронного сыщика". Для интересующихся содержанием даю ссылку:

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=405832

Такой была моя служба, смахивающая на интересное хобби. После событий, описанных в очерке, отозвались такие же энтузиасты из Риги и Нижнего Новгорода. Рижский министр Кавалиерис приехал лично с приглашением переехать на работу в Ригу, а начальница Нижегородского вычислительного центра Ирина Кучеренко, предварительно списавшись с нами, приехала вместе с мужем-профессором в отпуск на Урал знакомиться. Мы все были легки на подъём.

Профессор Владимир Ильич Кучеренко оказался общительным человеком и хорошим рассказчиком. Он уговорил меня приехать в ближайший отпуск к ним на дачу в деревню Нисково (96 км от города на берегу Камы). Я увлекался художественной резьбой по дереву, и Кучеренко предложил сразу два соблазна: во-первых, на Каме можно достать ценную древесину из древнего топляка - морённый дуб, или "русское чёрное дерево", а во-вторых, "под городом Горьким" в деревне Бор настоящий Клондайк драгоценностей, словно в штате Юкон, - улицы обогащены не золотыми самородками, а уставлены штабелями и поленницами настоящего красного дерева махагони.

ШКАТУЛКА

Старуха долбит колуном

по рёбрам красноватых досок.

Рука вздымается с трудом.

К поленнице приставлен посох.

Она не говорит со мной.

Пришельца колет взглядом жёстким .

И словно выкрашены хной

неподдающиеся доски.

Широкая, без сучьев, пласть

струится переливом света.

В ошибку невозможно впасть:

валюту рубит ведьма эта!

Такое дерево зовут

заморским словом "махагони".

По морю к нам его везут

и в опечатанном вагоне.

Из этих досок чудеса

создаст в России добрый мастер:

вспорхнёт из-под резца краса ―

лови, и ты познаешь счастье.

Дай ненадолго мне топор ―

дровишек мигом наломаю,

а ты дощечку наподбор

мне подари вон ту, что с краю.

Наёмный деревенский труд

не знает денежной оплаты:

на посошок тебе нальют,

и будь здоров, иди поддатый.

Но я оговорил права,

и получу не в самогоне.

На бабкиной траве дрова ―

одно сплошное "махагони".

Я сувенир свезу домой,

коль подвернулся редкий случай.

А ты, бабулинька друг мой,

меня поклонами не мучай.

Резец, как дивный менестрель,

мне песню в замысел положит,

и станет, бабушка, поверь,

узор избы твоей дороже.

Лозой узор переплету,

на крышку брошу ягод горстью

и заарканю я мечту

на зависть недругу и гостю.

Какие ценные дрова

в деревне нагревают печки!

Не прошлогодняя трава

тут завивает дым в колечки.

У покосившихся ворот

поленница краснодеревна.

От фабрики который год

валютой топится деревня.

Сжигает доллары ― не счесть ―

твоя босая деревенька,

а в доме нечего поесть

и пенсий не было давненько.

Ты, мать, меня благодаришь:

"Не знала этаких в районе!"

Не надо. Я работал лишь

за пласть волшебной "махагони".

Минули дни. Доска твоя

резной шкатулкой обернулась,

и на таможне, вижу я,

начальство топчется, волнуясь.

Захочешь вывезти ― плати

как за две бабкины избушки.

И не своротишь с полпути,

и конрабанда ― не игрушки.

Мне ни к чему такой скандал

и спор вести ― не вижу толку.

Я доллары на лапу дал,

чтоб вывезти мою шкатулку.

[623x429]

[623x429]

//E:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/IMG_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg

комментарии: 4

понравилось!

вверх^

к полной версии

[293x385]

[293x385]Треть века назад, а точней в 1981 году, я был резвей и моложе. Служил в информационном центре, созданием которого занимался сначала его созданием (1963-1971), после чего вплоть до выхода на пенсию был сперва заместителем начальника новой службы, а потом руководил ею.

Об этом периоде работы я, будучи уже в отставке, написал очерк "Рождение электронного сыщика". Для интересующихся содержанием даю ссылку:

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=405832

Такой была моя служба, смахивающая на интересное хобби. После событий, описанных в очерке, отозвались такие же энтузиасты из Риги и Нижнего Новгорода. Рижский министр Кавалиерис приехал лично с приглашением переехать на работу в Ригу, а начальница Нижегородского вычислительного центра Ирина Кучеренко, предварительно списавшись с нами, приехала вместе с мужем-профессором в отпуск на Урал знакомиться. Мы все были легки на подъём.

Профессор Владимир Ильич Кучеренко оказался общительным человеком и хорошим рассказчиком. Он уговорил меня приехать в ближайший отпуск к ним на дачу в деревню Нисково (96 км от города на берегу Камы). Я увлекался художественной резьбой по дереву, и Кучеренко предложил сразу два соблазна: во-первых, на Каме можно достать ценную древесину из древнего топляка - морённый дуб, или "русское чёрное дерево", а во-вторых, "под городом Горьким" в деревне Бор настоящий Клондайк драгоценностей, словно в штате Юкон, - улицы обогащены не золотыми самородками, а уставлены штабелями и поленницами настоящего красного дерева махагони.

ШКАТУЛКА

Старуха долбит колуном

по рёбрам красноватых досок.

Рука вздымается с трудом.

К поленнице приставлен посох.

Она не говорит со мной.

Пришельца колет взглядом жёстким .

И словно выкрашены хной

неподдающиеся доски.

Широкая, без сучьев, пласть

струится переливом света.

В ошибку невозможно впасть:

валюту рубит ведьма эта!

Такое дерево зовут

заморским словом "махагони".

По морю к нам его везут

и в опечатанном вагоне.

Из этих досок чудеса

создаст в России добрый мастер:

вспорхнёт из-под резца краса ―

лови, и ты познаешь счастье.

Дай ненадолго мне топор ―

дровишек мигом наломаю,

а ты дощечку наподбор

мне подари вон ту, что с краю.

Наёмный деревенский труд

не знает денежной оплаты:

на посошок тебе нальют,

и будь здоров, иди поддатый.

Но я оговорил права,

и получу не в самогоне.

На бабкиной траве дрова ―

одно сплошное "махагони".

Я сувенир свезу домой,

коль подвернулся редкий случай.

А ты, бабулинька друг мой,

меня поклонами не мучай.

Резец, как дивный менестрель,

мне песню в замысел положит,

и станет, бабушка, поверь,

узор избы твоей дороже.

Лозой узор переплету,

на крышку брошу ягод горстью

и заарканю я мечту

на зависть недругу и гостю.

Какие ценные дрова

в деревне нагревают печки!

Не прошлогодняя трава

тут завивает дым в колечки.

У покосившихся ворот

поленница краснодеревна.

От фабрики который год

валютой топится деревня.

Сжигает доллары ― не счесть ―

твоя босая деревенька,

а в доме нечего поесть

и пенсий не было давненько.

Ты, мать, меня благодаришь:

"Не знала этаких в районе!"

Не надо. Я работал лишь

за пласть волшебной "махагони".

Минули дни. Доска твоя

резной шкатулкой обернулась,

и на таможне, вижу я,

начальство топчется, волнуясь.

Захочешь вывезти ― плати

как за две бабкины избушки.

И не своротишь с полпути,

и конрабанда ― не игрушки.

Мне ни к чему такой скандал

и спор вести ― не вижу толку.

Я доллары на лапу дал,

чтоб вывезти мою шкатулку.

[623x429]

[623x429]//E:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/IMG_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg

Примат-Претендент

07-07-2014 00:05

[574x619]

[574x619]

Есть в нашем доме Претендент

на шахматное первенство.

Получишь в бронзе монумент,

коль с ним докажешь равенство.

О нём печатают эссе,

за клипом выпускают клип.

Азартный парень ― шимпанзе,

опять ты в шоу-бизнес влип!

[542x609]

[542x609]

Ты весь игрою поглощён ―

ласкаешь, пестуешь котов.

И ты по-прежнему смышлён,

на выдумки всегда готов.

Партнёр получит шах и мат.

Уверен, ты одержишь верх.

Средь претендентов ты ― примат.

Всем шимпанзе я шлю привет.

[600x448]

[600x448]

——

*Примат-претендент ― как у людей: звучит солидно, словно “приватдоцент”. В России (до 1917 г.) приватдоцентом именовали частного педагога, а в иных странах ― это учёное звание внештатного преподавателя высшей школы.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[574x619]

[574x619]Есть в нашем доме Претендент

на шахматное первенство.

Получишь в бронзе монумент,

коль с ним докажешь равенство.

О нём печатают эссе,

за клипом выпускают клип.

Азартный парень ― шимпанзе,

опять ты в шоу-бизнес влип!

[542x609]

[542x609]Ты весь игрою поглощён ―

ласкаешь, пестуешь котов.

И ты по-прежнему смышлён,

на выдумки всегда готов.

Партнёр получит шах и мат.

Уверен, ты одержишь верх.

Средь претендентов ты ― примат.

Всем шимпанзе я шлю привет.

[600x448]

[600x448]——

*Примат-претендент ― как у людей: звучит солидно, словно “приватдоцент”. В России (до 1917 г.) приватдоцентом именовали частного педагога, а в иных странах ― это учёное звание внештатного преподавателя высшей школы.

Воспоминания о первых годах в Израиле

01-07-2014 11:10

(картинки большой алии ― восхождение к Иерусалиму)

Когда в Израиле мы купили семейную автомашину, появилась возможность выезжать за город. Впрочем, "за город" ― сказано сильно. Города в центре страны расположены вплотную друг к другу, и если я в Бат-Яме скажу кому-то, что еду за город, то он подумает, что я собираюсь ехать “на пленэр” или на шашлыки.

Первые два года мы жили в Бней-Браке, но и там с городами такая же ситуация .

В ближайшую поездку мы отправились в Иерусалим и, не доезжая до столицы 25 километров, свернули передохнуть на просёлок, ведущий к высокому, но жидковатому лесу.

[600x382]

[600x382]

До просёлка и после него по левой стороне шоссе на склоне пологого холма оцепенело стояли как бы остовы бронированных боевых машин, как память о Войне за независимость. По традиции к этим памятникам сопротивления врагу в день поминовения павших воинов и в отмечаемый всенародно День независимости съезжаются люди. Железных гигантов накрывают знамёнами, к ним возлагают венки и осыпают цветами.

[484x323]

[484x323]

Незадолго до поездки прошёл сезон зимних дождей, и лужайки между безжизненными железными монстрами зеленели островками травы с вкраплением крохотных, но ярких цветочков. Местность называлась Шаар-а-Гай , то есть "Ворота в ущелье". Здесь проходили ожесточённые бои за освобождение столицы Израиля.

Цветы Мужества

Под молчаливой дремлющей громадой

трава черна и намети песка.

Здесь погибали наши без бравады.

Могил их так никто и не сыскал.

А из земли под нижним ржавым люком

пробился хрупкий маленький цветок ―

геройства их и памяти порука

и нашего забвения итог.

Возьму я эту искорку Победы

и положу на снежно-белый шёлк.

Пускай герой погибший мне неведом,

но наш черёд расплаты подошёл.

Где пролита хоть капля крови брата,

там вырастают Мужества Цветы.

Найдёт врага законная расплата. ―

Решит Всевышний сколь она крута.

(© – Евгений Девиков, 1994).

Лес оказался грибным. Наша молодёжь отправилась поискать грибные места, хотя, строго говоря, время для грибной охоты ещё не приспело. Мы прошли по склону холма, останавливаясь у каждого памятника воинской славы.

Так, не сговариваясь, мы неожиданно для себя провели содержательную экскурсия, в которой гидами стали памятники боевых событий.

Второе четверостишие этого стихотворения сделалось надолго для меня своеобразной “путеводной звёздочкой”: “А из земли под нижним ржавым люком / пробился хрупкий маленький цветок”.

И цветочек с былого поля брани имел символические шесть лепестков. С тех самых пор я, подыскивала для своих художественных поделок наполненные сокровенным смыслом шестилучевые цветики.

Миниатюры из мелких цветочков я делаю в виде женских украшений. Там, в религиозном Бней-Браке, граничившем с престижным светским Рамат-Ганом, муж разыскал небольшой склад или лавку, торговавшую материалами и фурнитурой для умельцев, изготовлявших бижутерию. Там были миниатюрные фигурные рамочки для кулонов, серёг и брошек. Ещё мы узнали, что в Тель-Авиве на улице Аленби есть магазин, но крупнее и богаче выбором. Я съездила и подобрала всё нужное для изготовления двух или трёх комплектов украшений ― брошь на застёжке (или кулон с цепочкой), серьги и даже колье в одну нитку. Цены в Израиле ― можно себе представить, но охота пуще неволи.

[410x471]

[410x471]

Брошь сделана из побега с шестиконечными цветочками (здесь она увеличена в 3 раза).

Обычно я, где бы ни прогуливалась, куда бы ни спешила, всюду присматриваюсь к городскому разнотравью, к кустарникам и даже к цветущим сорнякам на пустырях, ― открывающим мне подлинное богатство выбора.

Постепенно обзавелась парадной и сменной бижутерией, а “приевшиеся” брошки и кулончики дарила подругам и добрым знакомым. И выработалась привычка изготовлять такие подарки к дню рождения близких людей. Обычно такой подарок вызывает гамму положительных эмоций (обоюдно). А так как люди не прикованы к месту, то мои подарочные изделия разъехались поЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

(картинки большой алии ― восхождение к Иерусалиму)

Когда в Израиле мы купили семейную автомашину, появилась возможность выезжать за город. Впрочем, "за город" ― сказано сильно. Города в центре страны расположены вплотную друг к другу, и если я в Бат-Яме скажу кому-то, что еду за город, то он подумает, что я собираюсь ехать “на пленэр” или на шашлыки.

Первые два года мы жили в Бней-Браке, но и там с городами такая же ситуация .

В ближайшую поездку мы отправились в Иерусалим и, не доезжая до столицы 25 километров, свернули передохнуть на просёлок, ведущий к высокому, но жидковатому лесу.

[600x382]

[600x382]До просёлка и после него по левой стороне шоссе на склоне пологого холма оцепенело стояли как бы остовы бронированных боевых машин, как память о Войне за независимость. По традиции к этим памятникам сопротивления врагу в день поминовения павших воинов и в отмечаемый всенародно День независимости съезжаются люди. Железных гигантов накрывают знамёнами, к ним возлагают венки и осыпают цветами.

[484x323]

[484x323]Незадолго до поездки прошёл сезон зимних дождей, и лужайки между безжизненными железными монстрами зеленели островками травы с вкраплением крохотных, но ярких цветочков. Местность называлась Шаар-а-Гай , то есть "Ворота в ущелье". Здесь проходили ожесточённые бои за освобождение столицы Израиля.

Цветы Мужества

Под молчаливой дремлющей громадой

трава черна и намети песка.

Здесь погибали наши без бравады.

Могил их так никто и не сыскал.

А из земли под нижним ржавым люком

пробился хрупкий маленький цветок ―

геройства их и памяти порука

и нашего забвения итог.

Возьму я эту искорку Победы

и положу на снежно-белый шёлк.

Пускай герой погибший мне неведом,

но наш черёд расплаты подошёл.

Где пролита хоть капля крови брата,

там вырастают Мужества Цветы.

Найдёт врага законная расплата. ―

Решит Всевышний сколь она крута.

(© – Евгений Девиков, 1994).

Лес оказался грибным. Наша молодёжь отправилась поискать грибные места, хотя, строго говоря, время для грибной охоты ещё не приспело. Мы прошли по склону холма, останавливаясь у каждого памятника воинской славы.

Так, не сговариваясь, мы неожиданно для себя провели содержательную экскурсия, в которой гидами стали памятники боевых событий.

Второе четверостишие этого стихотворения сделалось надолго для меня своеобразной “путеводной звёздочкой”: “А из земли под нижним ржавым люком / пробился хрупкий маленький цветок”.

И цветочек с былого поля брани имел символические шесть лепестков. С тех самых пор я, подыскивала для своих художественных поделок наполненные сокровенным смыслом шестилучевые цветики.

Миниатюры из мелких цветочков я делаю в виде женских украшений. Там, в религиозном Бней-Браке, граничившем с престижным светским Рамат-Ганом, муж разыскал небольшой склад или лавку, торговавшую материалами и фурнитурой для умельцев, изготовлявших бижутерию. Там были миниатюрные фигурные рамочки для кулонов, серёг и брошек. Ещё мы узнали, что в Тель-Авиве на улице Аленби есть магазин, но крупнее и богаче выбором. Я съездила и подобрала всё нужное для изготовления двух или трёх комплектов украшений ― брошь на застёжке (или кулон с цепочкой), серьги и даже колье в одну нитку. Цены в Израиле ― можно себе представить, но охота пуще неволи.

[410x471]

[410x471]Брошь сделана из побега с шестиконечными цветочками (здесь она увеличена в 3 раза).

Обычно я, где бы ни прогуливалась, куда бы ни спешила, всюду присматриваюсь к городскому разнотравью, к кустарникам и даже к цветущим сорнякам на пустырях, ― открывающим мне подлинное богатство выбора.

Постепенно обзавелась парадной и сменной бижутерией, а “приевшиеся” брошки и кулончики дарила подругам и добрым знакомым. И выработалась привычка изготовлять такие подарки к дню рождения близких людей. Обычно такой подарок вызывает гамму положительных эмоций (обоюдно). А так как люди не прикованы к месту, то мои подарочные изделия разъехались по

Объект искусства ― декоративное блюдо

29-06-2014 10:33

С. А. ЧИРКОВ ― ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУРИНСКА

Существовала в России ремесленная традиция изготовлять для выдающейся персоны почётное подношение в виде иконы или декоративного блюда. В экспозиции Ирбитского краеведческого музея такое декоративное блюдо датировано 1901 годом. Я видел это “блюдо” и даже сфотографировал его на склоне XX века. Резчик по дереву украсил его изящным венком растительного орнамента и надписью “Отъ сограждан города Туринска Личному Почётному Гражданину благотворителю С. А. Чиркову”. В центре вырезаны две художественно исполненные литеры обоих супругов: “С” (Семён) и “Е” (Елизавета).

[700x627]

[700x627]

Купец Семён Чирков женился на красивой девушке из бедной семьи, но она осталась бездетной. Это, несомненно, в дальнейшем влияло на отношение супругов к людям (особенно к детям). В каменном доме Чиркова постоянно находились на содержании несколько сирот. К Святому Рождеству и на Пасху Чирковы развозили детям подарки по всему городу, а в Новый год для туринской детворы устраивали в собственном доме новогоднюю ёлку с конфетами и пряниками.

[700x525]

[700x525]

Дом купца С.А. Чиркова в Туринске (в советское время там народный суд).

Хозяин дома прославился и частной художественной галереей. На первом этаже была собрана крупнейшая в России и в Европе коллекция крупных китайских ваз, охватывавшая практически всю историю китайского многоцветного фарфора. Особенно известно кашпо периода Канси (1662 – 1722 годы) с росписью в гамме «черного семейства». Китай запрещал вывоз фарфоровых ваз, считая их национальным достоянием. Чирков скупал их за немалые деньги и тайно вывозил в тюках чая.

Наряду с китайским фарфором в его коллекциях была широко представлена русская живопись второй половины XIX века. Познакомившись в 1882 году с П. Третьяковым, Чирков охотно покупал полотна передвижников. У него оказались картины Сурикова, Поленова, Шишкина, Репина, Васнецова, Куинджи.

В. И. Суриков в 1891 году запросто наведывался к Чиркову как к хорошему знакомому, когда делал зарисовки на реке Туре, работая над картиной «Покорение Сибири Ермаком».

[700x334]

[700x334]

Художник Суриков. “Покорение Сибири Ермаком”.

По завещанию Чиркова, после его смерти вся галерея отошла городу, но в годы Гражданской войны почти все, что собрал купец, растащено. Часть коллекции Чиркова перевезена в музеи Москвы и Ленинграда. Лишь в 1928 году власти передали, что осталось, Ирбитскому музею (“Наш Урал”. Материалы туристических справочников: Туринск ― История и достопримечательности).

БЛЮДО ПОД “ХЛЕБ-СОЛЬ” В ЧЕСТЬ 300-летия ДОМА РОМАНОВЫХ

В моём архиве есть другое декоративное блюдо примерно такого же класса, выполненное иконостасным резчиком Михаилом Андреевичем Кищенковым в городе Ростов-Великий.

[667x693]

[667x693]

Фотографию мне прислал резчик и художник Леонид Иванович Кищенков. На фото слабо пропечатан узор вставки из финифти. Пришлось поискать в интернете похожую вставку, сделанную ранее 1913 года. Думал, что безнадёжная затея такого поиска выглядела абсурдом: истёк целый век, сменились общественные формации, ушли безвозвратно поколения, да и сам-то Интернет возник сравнительно недавно, а вот вам ― фокус :

Вставка для блюда в честь 300-летия дома Романовых – Ростовская финифть. Изображение на блюде и на вставке ― один к одному.

НАСТЕННЫЕ БЛЮДА “РОЗЫ”

В Павлограде Днепропетровской области плодотворно работал резчик по дереву Геннадий Дмитриевич Останин.

[584x495]

[584x495]

Его художественные композиции насыщеныЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

С. А. ЧИРКОВ ― ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУРИНСКА

Существовала в России ремесленная традиция изготовлять для выдающейся персоны почётное подношение в виде иконы или декоративного блюда. В экспозиции Ирбитского краеведческого музея такое декоративное блюдо датировано 1901 годом. Я видел это “блюдо” и даже сфотографировал его на склоне XX века. Резчик по дереву украсил его изящным венком растительного орнамента и надписью “Отъ сограждан города Туринска Личному Почётному Гражданину благотворителю С. А. Чиркову”. В центре вырезаны две художественно исполненные литеры обоих супругов: “С” (Семён) и “Е” (Елизавета).

[700x627]

[700x627]Купец Семён Чирков женился на красивой девушке из бедной семьи, но она осталась бездетной. Это, несомненно, в дальнейшем влияло на отношение супругов к людям (особенно к детям). В каменном доме Чиркова постоянно находились на содержании несколько сирот. К Святому Рождеству и на Пасху Чирковы развозили детям подарки по всему городу, а в Новый год для туринской детворы устраивали в собственном доме новогоднюю ёлку с конфетами и пряниками.

[700x525]

[700x525]Дом купца С.А. Чиркова в Туринске (в советское время там народный суд).

Хозяин дома прославился и частной художественной галереей. На первом этаже была собрана крупнейшая в России и в Европе коллекция крупных китайских ваз, охватывавшая практически всю историю китайского многоцветного фарфора. Особенно известно кашпо периода Канси (1662 – 1722 годы) с росписью в гамме «черного семейства». Китай запрещал вывоз фарфоровых ваз, считая их национальным достоянием. Чирков скупал их за немалые деньги и тайно вывозил в тюках чая.

Наряду с китайским фарфором в его коллекциях была широко представлена русская живопись второй половины XIX века. Познакомившись в 1882 году с П. Третьяковым, Чирков охотно покупал полотна передвижников. У него оказались картины Сурикова, Поленова, Шишкина, Репина, Васнецова, Куинджи.

В. И. Суриков в 1891 году запросто наведывался к Чиркову как к хорошему знакомому, когда делал зарисовки на реке Туре, работая над картиной «Покорение Сибири Ермаком».

[700x334]

[700x334]Художник Суриков. “Покорение Сибири Ермаком”.

По завещанию Чиркова, после его смерти вся галерея отошла городу, но в годы Гражданской войны почти все, что собрал купец, растащено. Часть коллекции Чиркова перевезена в музеи Москвы и Ленинграда. Лишь в 1928 году власти передали, что осталось, Ирбитскому музею (“Наш Урал”. Материалы туристических справочников: Туринск ― История и достопримечательности).

БЛЮДО ПОД “ХЛЕБ-СОЛЬ” В ЧЕСТЬ 300-летия ДОМА РОМАНОВЫХ

В моём архиве есть другое декоративное блюдо примерно такого же класса, выполненное иконостасным резчиком Михаилом Андреевичем Кищенковым в городе Ростов-Великий.

[667x693]

[667x693]Фотографию мне прислал резчик и художник Леонид Иванович Кищенков. На фото слабо пропечатан узор вставки из финифти. Пришлось поискать в интернете похожую вставку, сделанную ранее 1913 года. Думал, что безнадёжная затея такого поиска выглядела абсурдом: истёк целый век, сменились общественные формации, ушли безвозвратно поколения, да и сам-то Интернет возник сравнительно недавно, а вот вам ― фокус :

Вставка для блюда в честь 300-летия дома Романовых – Ростовская финифть. Изображение на блюде и на вставке ― один к одному.

НАСТЕННЫЕ БЛЮДА “РОЗЫ”

В Павлограде Днепропетровской области плодотворно работал резчик по дереву Геннадий Дмитриевич Останин.

[584x495]

[584x495]Его художественные композиции насыщены

Врагами бит, судьбой обласкан, живым искусством обогрет.

21-06-2014 16:00

[202x250]

[202x250]

Посвящаю Музею Портрета ―

нашему коллективному другу.

Сегодня дневниковая запись коснулась австро-венгерского военнопленного рядового солдата Первой Мировой Войны Ямоша из Дьёра, создавшего в неволе два (по меньшей мере) портрета Л. Н. Толстого.

Истоки этой истории питали местных краеведов не один календарный год. Журналист Юрий Липатников, работавший в журнале “Следопыт”, опубликовал 29.06.81 в “Вечёрке” короткую заметку об ещё не известном широкой публике портрете Льва Толстого, вырезанном на дереве.

[555x575]

[555x575]

В квартиру Грязнова, где находился портрет, журналиста привёл восьмидесятилетний этнограф и резчик по дереву Анатолий Ерменингельдович Первушин. Когда статью набирали, Первушин предложил мне срочно съездить к хозяину сфотографировать рельеф, чтобы оживить текст иллюстрацией. Мы быстро скатались, а мне также хотелось оставить себе фотографию. Вместе с Первушиным мы состояли членами городского объединения резчиков по дереву, а я, к тому же, с 1981 года на общественных началах руководил объединением. А Липатникова со мной объединяла “одна, но пламенная страсть” : мы сотрудничали, и я числился его внештатным автором.

[314x700]

[314x700]

Время не стоит на месте. Подошла пора, и Первушин скончался. Беда, как известно, не приходит одна. Энергичный и молодой ещё Липатников, будучи в служебной командировке, угодил под транспортное происшествие и погиб. А я к тому времени уже вышел на пенсию.

Я по долгу журналистской преемственности продолжал наши совместные поиски. Опубликовал в газете “Вечерний Свердловск”

заметку “Уральский мастер из Венгрии”, продолжая неоконченный разговор.

В народе говорят : “Под лежащий камень вода не потечёт”. Не в моих правилах в поисковой работе дожидаться стечения выгодных обстоятельств. Уже на второй день после публикации заметки я созвонился с бывшим коллегой, который мог оказать нужную помощь. Выяснилось, что имя Gyori Jamos правильно читается как Дьёри Ямош.

Офицер, служивший в Венгрии, высказал мне свои соображения, к которым я прислушался :

―Там действительно написано Дьёри Ямош (я читаю по-венгерски, - отслужил в Венгрии пять лет). Если впервые прочитать это словосочетание, то можно подумать, что речь идёт о мастере Ямоше из Дьёра (третьего по величине города в Венгрии и второго по количеству христианских храмов). Очень существенное наблюдение и вполне можно толковать как прозвание: Ямош из Дьёра.

КРАТКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О ДЬЁРЕ

Дьёр по величине значился в первой пятёрке городов Венгрии. Он расположен на середине пути между Будапештом и Веной. Его омывают сразу две реки – Рабы и величестненный Дунай. В V-м веке до новой эры там существовало кельтское поселение. В эпоху римской империи оно превратилось в укреплённый город Арабонна. В 900-м году на Дунай пришли венгры, и начался венгерский период. Расцвет Дьёра пришёлся на XVIII век, когда интенсивно строились влиятельные дворцы и христианские церкви. Вошёл в моду стиль барокко, и Дьёр с 1743 года обрёл статус королевсого вольного города.

[375x500]

[375x500]

Алтарь в одном из храмов города Дьёр.

Поскольку точно не раскрыто родовое имя ремесленника, придётся руководствоваться двумя равноценными "кальками" ― “Дьёри Ямош” и "Ямош из Дьёра".

Здесь я приостановлю повествование дивертисментом ― поэтическим отвлечением. Помещаю поэму “Военнопленный” в честь австро-венгерского военнопленного солдата Первой Мировой Войны. Прочтите ссылку:

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=52116

И дальше с лёгким сердцем приступаю к описанию портретов.

ПЕРВЫЙ ПОРТРЕТ Л. Н. ТОЛСТОГО РАБОТЫ РЕЗЧИКА ДЬЁРИ ЯМОША

[527x700]

[527x700]

Владельца свердловской квартиры звали Виктором Грязновым. Его старшая сестра, в детские годы заменившая ему мать, жила когда-то на южном Урале в городе Касли, а её муж сразу после революции служил там директором металлургического завода, славившегося художественными отливками из чугуна. Как правило, работу заводских модельщиков выполнялиЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[202x250]

[202x250]Посвящаю Музею Портрета ―

нашему коллективному другу.

Сегодня дневниковая запись коснулась австро-венгерского военнопленного рядового солдата Первой Мировой Войны Ямоша из Дьёра, создавшего в неволе два (по меньшей мере) портрета Л. Н. Толстого.

Истоки этой истории питали местных краеведов не один календарный год. Журналист Юрий Липатников, работавший в журнале “Следопыт”, опубликовал 29.06.81 в “Вечёрке” короткую заметку об ещё не известном широкой публике портрете Льва Толстого, вырезанном на дереве.

[555x575]

[555x575]В квартиру Грязнова, где находился портрет, журналиста привёл восьмидесятилетний этнограф и резчик по дереву Анатолий Ерменингельдович Первушин. Когда статью набирали, Первушин предложил мне срочно съездить к хозяину сфотографировать рельеф, чтобы оживить текст иллюстрацией. Мы быстро скатались, а мне также хотелось оставить себе фотографию. Вместе с Первушиным мы состояли членами городского объединения резчиков по дереву, а я, к тому же, с 1981 года на общественных началах руководил объединением. А Липатникова со мной объединяла “одна, но пламенная страсть” : мы сотрудничали, и я числился его внештатным автором.

[314x700]

[314x700]Время не стоит на месте. Подошла пора, и Первушин скончался. Беда, как известно, не приходит одна. Энергичный и молодой ещё Липатников, будучи в служебной командировке, угодил под транспортное происшествие и погиб. А я к тому времени уже вышел на пенсию.

Я по долгу журналистской преемственности продолжал наши совместные поиски. Опубликовал в газете “Вечерний Свердловск”

заметку “Уральский мастер из Венгрии”, продолжая неоконченный разговор.

В народе говорят : “Под лежащий камень вода не потечёт”. Не в моих правилах в поисковой работе дожидаться стечения выгодных обстоятельств. Уже на второй день после публикации заметки я созвонился с бывшим коллегой, который мог оказать нужную помощь. Выяснилось, что имя Gyori Jamos правильно читается как Дьёри Ямош.

Офицер, служивший в Венгрии, высказал мне свои соображения, к которым я прислушался :

―Там действительно написано Дьёри Ямош (я читаю по-венгерски, - отслужил в Венгрии пять лет). Если впервые прочитать это словосочетание, то можно подумать, что речь идёт о мастере Ямоше из Дьёра (третьего по величине города в Венгрии и второго по количеству христианских храмов). Очень существенное наблюдение и вполне можно толковать как прозвание: Ямош из Дьёра.

КРАТКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ О ДЬЁРЕ

Дьёр по величине значился в первой пятёрке городов Венгрии. Он расположен на середине пути между Будапештом и Веной. Его омывают сразу две реки – Рабы и величестненный Дунай. В V-м веке до новой эры там существовало кельтское поселение. В эпоху римской империи оно превратилось в укреплённый город Арабонна. В 900-м году на Дунай пришли венгры, и начался венгерский период. Расцвет Дьёра пришёлся на XVIII век, когда интенсивно строились влиятельные дворцы и христианские церкви. Вошёл в моду стиль барокко, и Дьёр с 1743 года обрёл статус королевсого вольного города.

[375x500]

[375x500]Алтарь в одном из храмов города Дьёр.

Поскольку точно не раскрыто родовое имя ремесленника, придётся руководствоваться двумя равноценными "кальками" ― “Дьёри Ямош” и "Ямош из Дьёра".

Здесь я приостановлю повествование дивертисментом ― поэтическим отвлечением. Помещаю поэму “Военнопленный” в честь австро-венгерского военнопленного солдата Первой Мировой Войны. Прочтите ссылку:

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=52116

И дальше с лёгким сердцем приступаю к описанию портретов.

ПЕРВЫЙ ПОРТРЕТ Л. Н. ТОЛСТОГО РАБОТЫ РЕЗЧИКА ДЬЁРИ ЯМОША

[527x700]

[527x700]Владельца свердловской квартиры звали Виктором Грязновым. Его старшая сестра, в детские годы заменившая ему мать, жила когда-то на южном Урале в городе Касли, а её муж сразу после революции служил там директором металлургического завода, славившегося художественными отливками из чугуна. Как правило, работу заводских модельщиков выполняли

Медвежата поют про Колобка

16-05-2014 13:49

[260x576]

[260x576] [180x576]

[180x576]

Ссылка на источник: http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=82400

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[260x576]

[260x576] [180x576]

[180x576]Песенка про Колобка

Ах, Колобок, Колобок, Колобок!

Вкусен и сдобен, коврижке подобен.

Дай подержаться клыками за бок,

чур, с голодухи, отнюдь не по злобе.

В Англии с горки катают сыры.

В пудинг вгрызаются прямо у трона.

Там сухари от погоды сыры

в лучших домах и кварталах Лондона.

Здесь не растут под осиной блины

и под кустами не зреют оладьи.

Сдобы медвежьей утробе нужны –

пусть по единому пончику на день.

Ах, Колобок, Колобок, Колобок!

Что ж не уважил ты нашего брата?

Каждый хотел положить на зубок!

Где ты? Куда ты? Вернёшься когда ты?...

——

Из сказки “Ворона, Колобок и другие”

Скультурная резьба на корнеплодах и ягодах

12-05-2014 23:18

[327x350]

[327x350]

Французы считали кулинарию искусством, а умелых поваров ставили вровень с поэтами.

На Международном чемпионате, проходившем в 2007 году в Москве, тюменский шеф-повар Ивасенко создал копию картины Сальвадора Дали «Сон» из различных продуктов. ( О. Конодюк. Источник: сайт Shkolazhizni.ru).

У нас с продуктами, считай, порядок. Шеф-повара в кулинарном деле, можно сказать, – собаку съели, а с изобразительным искусством у них пока туговато. Также и с фантазией слабовато. Вспомните, что в кинематографе самая ходовая кулинарная шутка шаблонна: промакнуть героя в юбилейный торт всей мордой лица.

[637x33]

[637x33]

Но сегодня уже не один Ивасенко способен удивить зрителей и гостей декоративно-кулинарным изыском.

Кулинар Елена Шрамко преподносит гостям кондитерский сюрприз – “Оленёнок”.

[638x46]

[638x46]

Среди крупных кулинарных неожиданностей числится мексиканский фестиваль редиса "Noche de rabanos" (Ночь редисок), давно популярный в городе Оахака-де-Хуарес этой страны. В Мексике редиска, как вы уже догадались – отнюдь не мелочь: крупные сорта редиса набирают массу до трех килограммов и достигают длину до полуметра. Прелестный и полезный овощ, а также замечательный материал для ваяния кулинарной скульптуры. Изобретательные фермеры на фестивале вырезали из габаритных корнеплодов статуэтки святых, ангелочков, создавали скульптурные композиции и забавные типажи аборигенов и поделки в виде домашних и диких животных.

[640x17]

[640x17]

В России, Украине, на Кавказе и в Средней Азии есть умельцы, способные создать шедевр декоративно-кулинарного изобразительного искусства из крупной морковки, из свёклы (буряк), репы, тыквы. Даже ягода (арбуз и крупная садовая клубника) пригодны для резьбы кулинарно-прикладного характера.

[651x658]

[651x658]

Морковь.

[700x522]

[700x522]

Свёкла. Фотографировал прямо с экрана компьютера. Отсюда неудачная съёмка.

[700x629]

[700x629]

Турнепс.

[700x511]

[700x511]

Затрудняюсь опознать плод. А скульптор не новичок в своём деле.

[700x592]

[700x592]

Ананас. Картинка немного сплющена у полюсов.

[700x475]

[700x475]

Может быть, это недозревшая дыня (знатоки подскажут).

[700x506]

[700x506]

Садовая земляника.

![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[327x350]

[327x350]Французы считали кулинарию искусством, а умелых поваров ставили вровень с поэтами.

На Международном чемпионате, проходившем в 2007 году в Москве, тюменский шеф-повар Ивасенко создал копию картины Сальвадора Дали «Сон» из различных продуктов. ( О. Конодюк. Источник: сайт Shkolazhizni.ru).

У нас с продуктами, считай, порядок. Шеф-повара в кулинарном деле, можно сказать, – собаку съели, а с изобразительным искусством у них пока туговато. Также и с фантазией слабовато. Вспомните, что в кинематографе самая ходовая кулинарная шутка шаблонна: промакнуть героя в юбилейный торт всей мордой лица.

[637x33]

[637x33]Но сегодня уже не один Ивасенко способен удивить зрителей и гостей декоративно-кулинарным изыском.

Кулинар Елена Шрамко преподносит гостям кондитерский сюрприз – “Оленёнок”.

[638x46]

[638x46]Среди крупных кулинарных неожиданностей числится мексиканский фестиваль редиса "Noche de rabanos" (Ночь редисок), давно популярный в городе Оахака-де-Хуарес этой страны. В Мексике редиска, как вы уже догадались – отнюдь не мелочь: крупные сорта редиса набирают массу до трех килограммов и достигают длину до полуметра. Прелестный и полезный овощ, а также замечательный материал для ваяния кулинарной скульптуры. Изобретательные фермеры на фестивале вырезали из габаритных корнеплодов статуэтки святых, ангелочков, создавали скульптурные композиции и забавные типажи аборигенов и поделки в виде домашних и диких животных.

[640x17]

[640x17]В России, Украине, на Кавказе и в Средней Азии есть умельцы, способные создать шедевр декоративно-кулинарного изобразительного искусства из крупной морковки, из свёклы (буряк), репы, тыквы. Даже ягода (арбуз и крупная садовая клубника) пригодны для резьбы кулинарно-прикладного характера.

[651x658]

[651x658]Морковь.

[700x522]

[700x522]Свёкла. Фотографировал прямо с экрана компьютера. Отсюда неудачная съёмка.

[700x629]

[700x629]Турнепс.

[700x511]

[700x511]Затрудняюсь опознать плод. А скульптор не новичок в своём деле.

[700x592]

[700x592]Ананас. Картинка немного сплющена у полюсов.

[700x475]

[700x475]Может быть, это недозревшая дыня (знатоки подскажут).

[700x506]

[700x506]Садовая земляника.

Новая поэтическая книжка в Бат-Яме

06-05-2014 15:50

[700x525]

[700x525]

Недавно вышла из печати книжка стихов Михаила Герштейна «Мастер иллюзий» (издательство Beit Nelly Media, Тель-Авив, 2014). Сборник озаглавлен стихотворением, из которого приведена цитата. Поэт долго преподавал музыку и драму, ставил концертные программы и спектакли, а последние два десятилетия учит ивриту репатриантов города Бат-Яма (юго-запад Большого Тель-Авива).

[194x275]

[194x275]

Михаил Герштейн (р.1947) преподаватель иврита.

МАСТЕР ИЛЛЮЗИЙ

Я мастер иллюзий, маэстро фантазий и грёз.

Поймав из эфира желаний ничтожные крохи,

И слыша людей изумлённые «ахи» и «охи»,

Их тешу обманом и играми метаморфоз.

Я мастер гипноза, наперсник забвенья и сна.

Реальность соткав из субстанций астральных материй,

Любимым вернув в сновиденьях былые потери,

Врачую их боль, утешенье даруя сполна.

Я мастер депрессий, властитель капризов и тьмы.

Брожу в лабиринтах угрюмых ночных коридоров,

Сгущается сумрак безмерной тоски и укоров,–

Не вырваться ввек мне за створы печальной тюрьмы.

Я мастер интриги, я князь подземелья и зла.

В доверье войдя, подмечаю чужие пороки,

Умаслив то лестью, то ложью пути и дороги,–

Всегда отмечаю мгновенный триумф ремесла.

Я мастер сарказма, фигляр буффонадный и шут.

Размазав свой грим по бесцветным щекам и по векам,

Кривляясь, кричу: «Узнаёте себя, человеки?

Не ваше ль нутро обнажаю с издёвкою тут!»...

КОМУ ЧТО Б-Г ДАЁТ

Б-г нарекает человека :

Зулусом, чукчей, турком, греком;

Кого – в Бомбей: кого – в Корею,

Но кто-то должен стать евреем.

У Б-га есть свои капризы :

Тасуя метрики и визы,

Меняет цвет и запах кожи,

Привычки, задницы и рожи.

Есть у Него свои любимцы :

Призы, щедроты и гостинцы,

Дворцы, престолы, мавзолеи, –

Даёт всем прочим – не евреям.

Раздав пространство, нефть и воду,

Всем племенам и всем народам,

(Тому – Кувейт, тому – Европу),

Нам дал – Исход и Катастрофу.

Ну, правда, есть свои причуды :

Евреям Он являет – Чудо.

Уничтожая род за родом,

Чуть оставляет для приплода.

На всех и всё свои стандарты :

Для негров – бусы, чукчам – нарты;

Другим в подарок дарит фигу, –

А нам, евреям, дал Он – КНИГУ.

Когда нас вынут из постели,

Войдут в наш Дом, где мы успели

Родить детей (есть даже внуки), –

И скажут : "Что, зажились, суки?!

Валите в Ваши Палестины..."

И мы, унижены, гонимы,

Запрятав ордена и фото,

(Ведь были Кем-то, где-то, Что-то).

Пешком, в машинах, в самолётах,

На поездах, на пароходах,

Вмиг став беднее, не богаче, –

Бежим к Стене, вопя и плача.

Для всех открыто Б-жье ухо :

Для слабых телом, нищих духом:

Вернуться в Храм, – уже немало,

Но как, с чего начать сначала?

Блуждая в поисках ответа,

Мы открываем КНИГУ эту,

И занимаясь, извините,

Читаем СЛОВО на иврите.

(Прощальный вечер в студии, т.е. в ульпане, "Тахкемони" - январь 1994 года).

[565x315]

[565x315]

Прибрежный Бат-Ям : вид с моря.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[700x525]

[700x525]Недавно вышла из печати книжка стихов Михаила Герштейна «Мастер иллюзий» (издательство Beit Nelly Media, Тель-Авив, 2014). Сборник озаглавлен стихотворением, из которого приведена цитата. Поэт долго преподавал музыку и драму, ставил концертные программы и спектакли, а последние два десятилетия учит ивриту репатриантов города Бат-Яма (юго-запад Большого Тель-Авива).

[194x275]

[194x275]Михаил Герштейн (р.1947) преподаватель иврита.

МАСТЕР ИЛЛЮЗИЙ

Я мастер иллюзий, маэстро фантазий и грёз.

Поймав из эфира желаний ничтожные крохи,

И слыша людей изумлённые «ахи» и «охи»,

Их тешу обманом и играми метаморфоз.

Я мастер гипноза, наперсник забвенья и сна.

Реальность соткав из субстанций астральных материй,

Любимым вернув в сновиденьях былые потери,

Врачую их боль, утешенье даруя сполна.

Я мастер депрессий, властитель капризов и тьмы.

Брожу в лабиринтах угрюмых ночных коридоров,

Сгущается сумрак безмерной тоски и укоров,–

Не вырваться ввек мне за створы печальной тюрьмы.

Я мастер интриги, я князь подземелья и зла.

В доверье войдя, подмечаю чужие пороки,

Умаслив то лестью, то ложью пути и дороги,–

Всегда отмечаю мгновенный триумф ремесла.

Я мастер сарказма, фигляр буффонадный и шут.

Размазав свой грим по бесцветным щекам и по векам,

Кривляясь, кричу: «Узнаёте себя, человеки?

Не ваше ль нутро обнажаю с издёвкою тут!»...

КОМУ ЧТО Б-Г ДАЁТ

Б-г нарекает человека :

Зулусом, чукчей, турком, греком;

Кого – в Бомбей: кого – в Корею,

Но кто-то должен стать евреем.

У Б-га есть свои капризы :

Тасуя метрики и визы,

Меняет цвет и запах кожи,

Привычки, задницы и рожи.

Есть у Него свои любимцы :

Призы, щедроты и гостинцы,

Дворцы, престолы, мавзолеи, –

Даёт всем прочим – не евреям.

Раздав пространство, нефть и воду,

Всем племенам и всем народам,

(Тому – Кувейт, тому – Европу),

Нам дал – Исход и Катастрофу.

Ну, правда, есть свои причуды :

Евреям Он являет – Чудо.

Уничтожая род за родом,

Чуть оставляет для приплода.

На всех и всё свои стандарты :

Для негров – бусы, чукчам – нарты;

Другим в подарок дарит фигу, –

А нам, евреям, дал Он – КНИГУ.

Когда нас вынут из постели,

Войдут в наш Дом, где мы успели

Родить детей (есть даже внуки), –

И скажут : "Что, зажились, суки?!

Валите в Ваши Палестины..."

И мы, унижены, гонимы,

Запрятав ордена и фото,

(Ведь были Кем-то, где-то, Что-то).

Пешком, в машинах, в самолётах,

На поездах, на пароходах,

Вмиг став беднее, не богаче, –

Бежим к Стене, вопя и плача.

Для всех открыто Б-жье ухо :

Для слабых телом, нищих духом:

Вернуться в Храм, – уже немало,

Но как, с чего начать сначала?

Блуждая в поисках ответа,

Мы открываем КНИГУ эту,

И занимаясь, извините,

Читаем СЛОВО на иврите.

(Прощальный вечер в студии, т.е. в ульпане, "Тахкемони" - январь 1994 года).

[565x315]

[565x315]Прибрежный Бат-Ям : вид с моря.

Кищенковы мастера Святых иконостасов

13-04-2014 18:18

Предисловие к теме

Рад познакомить Вас со страничкой моего дневника, посвящённой мастерам резьбы по дереву Кищенковым. Была у меня полдюжина фотографий, считавшихся давно утраченными. В семидесятых годах прошлого века я активно общался на Урале с группой увлечённых людей, интересовавшихся краеведением. Они выискивали полузабытые факты, памятники и сведения, – описывали их и публиковали в местной печати. Также и я незаметно для себя постепенно вошёл в их круг знатоков города. Еженедельно публиковал свои краеведческие статейки, и принял участие в создании местного общества краеведов.

Самым значительным для меня событием в те годы была находка иконы Вседержителя, написанной в 1886 году безруким и безногим иконописцем – крестьянином Григорием Николаевичем Журавлёвым.

[424x612]

[424x612]

Так выглядит икона без серебреного оклада

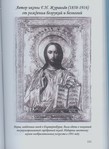

[513x700]

[513x700]

Страница из книги Е.Девикова “Что свято ― берегу я на исетском берегу”. Сборник краеведческих записок 1980-2010 г.г. Тель-Авив. 2010. С.336. 140 иллюстраций.

После дополнительных поисков документов и людей, длительной переписки и ряда необходимых частных поездок, я убедился, что начатая работа успешно закончена, и передал икону вместе с полукилограммовым богатым серебренным окладом (460 гамм) Екатеринбургскому музею изобразительного искусства. Ссылка (на этом сайте значусь под псевдонимом Grinblat):

http://www.liveinternet.ru/users/grinblat/post182610963/

Моя тематика была разнообразной. Сам я не пишу икон. Моя ремесленная жилка пульсирует при резьбе по дереву. На этой почве сформировался мой интерес к художественной обработке дерева. Больше десяти лет руководил на общественных началах Екатеринбургским любительским обьединением резьбы по дереву. Впервые этим ремеслом увлёк меня отец Иван Игнатьевич Девиков во второй половине 1940-х годов. Всё, собранное вместе, породило сумосбродное желание составить Справочник мастеров резбы по дереву. Накапливал данные для справочника, составлял персоналии на виртуозов резца, собирал фотографии и художественные изображения мастеров иконописного и иконостасного дела. Рассылал письменные запросы в музеи, писал авторам тематических газетных статей о резчиках, просил содействия у руководителей государственных архивов. Ответный “ручеёк” начал было стекать, но был скудным, а работа без постоянных помощников непосильной. И всё же мечта о Справочнике мало-помалу стала сбываться – не так круто, как хотелось, но в разумно ограниченном объёме.

В 1990-м я закончил писать иллюстрированную рукопись “Иконостасное дело на Урале”:

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=235888

К тому же, иконостасная тема тогда была ещё полузакрытой. Недавняя журналистка, перешедшая в Епархию из городской газеты, заняла кресло пресс-секретаря Патриарха. Моя рукопись тут же угадила к ней в долгий ящик. Обратившись к редактору издания, получил ответ, что тема не актуальна, но пресс-секретарь рекомендует впредь согласовывать с ней лично подобные произведения. Подумалось, что декоративное икусство превращается в политическое ремесло с душком материалиных выгод.

Тем временем пришёл по почте конверт от семьи потомственных резчиков из Ростова Великого (не путать с Ростовом-На-Дону, то бишь с “Ростовом-папой” (жаргон).

Леонид Иванович Кищенков прислал шесть любительских фотографий и посоветовал найти в публичной библиотеке В.И.Ленина (Москва) автобиографическую книгу “Семья” об иконостасных мастерах и резчиках Кищенковых. Вскоре мне довелось съездить в Москву, где я отыскал книгу и получил с неё микрофильм. Потом связь с Леонидом Ивановичем оборвалась – он скончался, не успев дополнительно сообщить мне о фотографиях – кто есть кто. А я не попросил его прислать также собственное фото.

Фотографии, поступившие от Н.И. Кищенкова:

1.”Старший Кищенков” (на фоне бревенчатой стены – не опознан).

2.”Резчик из Семьи Кищенковых” (на фоне стены помещения – не опознан).

3.”Один из резчиков иконостасов Кищенков с нагрудным знаком на груди”. Когда я эти фотоматериалы отослал недавно нынешнему потомку мастеров Владимиру Михайловичу Кищенко (Одесса), то тот опознал в этой фотографии своего деда Михаила Андреевича Кищенкова, умершего в 1930-х годах.

4.”Работа Кищенкова”, или декоративное блюдо в честь 300-летия дома Романовых.

5.Более крупный (фрагмент)Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Предисловие к теме

Рад познакомить Вас со страничкой моего дневника, посвящённой мастерам резьбы по дереву Кищенковым. Была у меня полдюжина фотографий, считавшихся давно утраченными. В семидесятых годах прошлого века я активно общался на Урале с группой увлечённых людей, интересовавшихся краеведением. Они выискивали полузабытые факты, памятники и сведения, – описывали их и публиковали в местной печати. Также и я незаметно для себя постепенно вошёл в их круг знатоков города. Еженедельно публиковал свои краеведческие статейки, и принял участие в создании местного общества краеведов.

Самым значительным для меня событием в те годы была находка иконы Вседержителя, написанной в 1886 году безруким и безногим иконописцем – крестьянином Григорием Николаевичем Журавлёвым.

[424x612]

[424x612]Так выглядит икона без серебреного оклада

[513x700]

[513x700]Страница из книги Е.Девикова “Что свято ― берегу я на исетском берегу”. Сборник краеведческих записок 1980-2010 г.г. Тель-Авив. 2010. С.336. 140 иллюстраций.

После дополнительных поисков документов и людей, длительной переписки и ряда необходимых частных поездок, я убедился, что начатая работа успешно закончена, и передал икону вместе с полукилограммовым богатым серебренным окладом (460 гамм) Екатеринбургскому музею изобразительного искусства. Ссылка (на этом сайте значусь под псевдонимом Grinblat):

http://www.liveinternet.ru/users/grinblat/post182610963/

Моя тематика была разнообразной. Сам я не пишу икон. Моя ремесленная жилка пульсирует при резьбе по дереву. На этой почве сформировался мой интерес к художественной обработке дерева. Больше десяти лет руководил на общественных началах Екатеринбургским любительским обьединением резьбы по дереву. Впервые этим ремеслом увлёк меня отец Иван Игнатьевич Девиков во второй половине 1940-х годов. Всё, собранное вместе, породило сумосбродное желание составить Справочник мастеров резбы по дереву. Накапливал данные для справочника, составлял персоналии на виртуозов резца, собирал фотографии и художественные изображения мастеров иконописного и иконостасного дела. Рассылал письменные запросы в музеи, писал авторам тематических газетных статей о резчиках, просил содействия у руководителей государственных архивов. Ответный “ручеёк” начал было стекать, но был скудным, а работа без постоянных помощников непосильной. И всё же мечта о Справочнике мало-помалу стала сбываться – не так круто, как хотелось, но в разумно ограниченном объёме.

В 1990-м я закончил писать иллюстрированную рукопись “Иконостасное дело на Урале”:

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=235888

К тому же, иконостасная тема тогда была ещё полузакрытой. Недавняя журналистка, перешедшая в Епархию из городской газеты, заняла кресло пресс-секретаря Патриарха. Моя рукопись тут же угадила к ней в долгий ящик. Обратившись к редактору издания, получил ответ, что тема не актуальна, но пресс-секретарь рекомендует впредь согласовывать с ней лично подобные произведения. Подумалось, что декоративное икусство превращается в политическое ремесло с душком материалиных выгод.

Тем временем пришёл по почте конверт от семьи потомственных резчиков из Ростова Великого (не путать с Ростовом-На-Дону, то бишь с “Ростовом-папой” (жаргон).

Леонид Иванович Кищенков прислал шесть любительских фотографий и посоветовал найти в публичной библиотеке В.И.Ленина (Москва) автобиографическую книгу “Семья” об иконостасных мастерах и резчиках Кищенковых. Вскоре мне довелось съездить в Москву, где я отыскал книгу и получил с неё микрофильм. Потом связь с Леонидом Ивановичем оборвалась – он скончался, не успев дополнительно сообщить мне о фотографиях – кто есть кто. А я не попросил его прислать также собственное фото.

Фотографии, поступившие от Н.И. Кищенкова:

1.”Старший Кищенков” (на фоне бревенчатой стены – не опознан).

2.”Резчик из Семьи Кищенковых” (на фоне стены помещения – не опознан).

3.”Один из резчиков иконостасов Кищенков с нагрудным знаком на груди”. Когда я эти фотоматериалы отослал недавно нынешнему потомку мастеров Владимиру Михайловичу Кищенко (Одесса), то тот опознал в этой фотографии своего деда Михаила Андреевича Кищенкова, умершего в 1930-х годах.

4.”Работа Кищенкова”, или декоративное блюдо в честь 300-летия дома Романовых.

5.Более крупный (фрагмент)

Трон Критского царя Миноса ( Μίνως)

07-04-2014 23:54

Древние греки почитали Миноса (Μινως) как мифического царя Крита, и перенесли на него все исторические события, происшедшие на острове за два столетия до Троянской войны. Остров Крит считается основателем морского господства критян. Исторически бесспорен факт господства флота Крита на всей акватории Средиземья. Именно Миносу приписывается создание на Крите могущественной морской державы.

Дворец-лабиринт царя Миноса, построенный в 2000 году до новой эры всемирно извесен как памятник истории, архитектуры и культуры.

[533x350]

[533x350]

План дворца-лабиринта.

[362x228]

[362x228]

По-видимому, где-то тут находился край строений Замка.

[350x221]

[350x221]

По расположению сохранившихся лестничных маршей можно предположить местоположение разных частей постройки.

[239x348]

[239x348]

Дошедшие до нас останки пути, ведшего к лабиринту, говорят о том, что в своё время дорога мостилась каменными плитами.

Туристические гиды расскажут, что Лабиринт являлся резиденцией правителя острова и находился в пяти километрах от Ираклиона на холме Кефала. Это один из двух великих лабиринтов мира, конкурировавший с египетским лабиринтом – развалинами, входившими в число ста чудес света.

[700x392]

[700x392]

Так мог выглядеть дворец царя Миноса по предположению архитектора.

[322x480]

[322x480]

Раскапывать Кносский дворец начал английский археолог Артур Эванс в 1900 году. Раскапывал почти 40 лет. Раскопки объекта иногда сопровождались реконструкцией и реставрацией.

[343x237]

[343x237]

Восстановление части стены и колонн.

[332x238]

[332x238]

Восстановление спуска на нижние уровни.

[362x225]

[362x225]

Кладка внутренних стен.

[248x354]

[248x354]

Служебная лестница, уставленная древними глиняными горшками.

[242x234]

[242x234]

Участок стены на переходе украшен живописью.

[400x222]

[400x222]

На одной из стен изображены дельфины.

Эти длительные раскопки увенчались открытием Минойской цивилизации.

Кноссос Минойской эпохи был крупным городом, посреди которого стоял упомянутый роскошный дворец. Кносский дворец представляется нынешним читателям лабиринтом, “садом блужданий”. Он имел множество помещений на разных уровнях, доходивших порой до четырёх этажей и включавших в себя конгломерат, состоявших из полутора тысяч дворцовых покоев. Дворец имел систему водоснабжения и канализации. Археологи нашли комнаты с терракотовыми ваннами. Здание было прорезано сверху донизу световыми колодцами. Свет и воздух поступали через них в нижние этажи.

Для того времени такая организация дворцового строительства удивила археологов. В раскопах Минойского Крита учёные нашли глиняные таблички с надписями. То есть население острова имело письменность. На Крите тогда (начало второго тысячелетия до новой эры) жили еще не греки, и пока не известно, на каком языке написаны глиняные таблички, и до сих пор их письмена остаются не разгаданными.

[322x480]

[322x480]

Трон царя Миноса (конец XV века до н.э.).

Самый ранний из дошедших до нас трон западного мира. Вырезан полностью из камня, но сделан так, словно создан столяром из дерева.

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Древние греки почитали Миноса (Μινως) как мифического царя Крита, и перенесли на него все исторические события, происшедшие на острове за два столетия до Троянской войны. Остров Крит считается основателем морского господства критян. Исторически бесспорен факт господства флота Крита на всей акватории Средиземья. Именно Миносу приписывается создание на Крите могущественной морской державы.

Дворец-лабиринт царя Миноса, построенный в 2000 году до новой эры всемирно извесен как памятник истории, архитектуры и культуры.

[533x350]

[533x350]План дворца-лабиринта.

[362x228]

[362x228]По-видимому, где-то тут находился край строений Замка.

[350x221]

[350x221]По расположению сохранившихся лестничных маршей можно предположить местоположение разных частей постройки.

[239x348]

[239x348]Дошедшие до нас останки пути, ведшего к лабиринту, говорят о том, что в своё время дорога мостилась каменными плитами.

Туристические гиды расскажут, что Лабиринт являлся резиденцией правителя острова и находился в пяти километрах от Ираклиона на холме Кефала. Это один из двух великих лабиринтов мира, конкурировавший с египетским лабиринтом – развалинами, входившими в число ста чудес света.

[700x392]

[700x392]Так мог выглядеть дворец царя Миноса по предположению архитектора.

[322x480]

[322x480]Раскапывать Кносский дворец начал английский археолог Артур Эванс в 1900 году. Раскапывал почти 40 лет. Раскопки объекта иногда сопровождались реконструкцией и реставрацией.

[343x237]

[343x237]Восстановление части стены и колонн.

[332x238]

[332x238]Восстановление спуска на нижние уровни.

[362x225]

[362x225]Кладка внутренних стен.

[248x354]

[248x354]Служебная лестница, уставленная древними глиняными горшками.

[242x234]

[242x234]Участок стены на переходе украшен живописью.

[400x222]

[400x222]На одной из стен изображены дельфины.

Эти длительные раскопки увенчались открытием Минойской цивилизации.

Кноссос Минойской эпохи был крупным городом, посреди которого стоял упомянутый роскошный дворец. Кносский дворец представляется нынешним читателям лабиринтом, “садом блужданий”. Он имел множество помещений на разных уровнях, доходивших порой до четырёх этажей и включавших в себя конгломерат, состоявших из полутора тысяч дворцовых покоев. Дворец имел систему водоснабжения и канализации. Археологи нашли комнаты с терракотовыми ваннами. Здание было прорезано сверху донизу световыми колодцами. Свет и воздух поступали через них в нижние этажи.

Для того времени такая организация дворцового строительства удивила археологов. В раскопах Минойского Крита учёные нашли глиняные таблички с надписями. То есть население острова имело письменность. На Крите тогда (начало второго тысячелетия до новой эры) жили еще не греки, и пока не известно, на каком языке написаны глиняные таблички, и до сих пор их письмена остаются не разгаданными.

[322x480]

[322x480]Трон царя Миноса (конец XV века до н.э.).

Самый ранний из дошедших до нас трон западного мира. Вырезан полностью из камня, но сделан так, словно создан столяром из дерева.

Бельгийский резчик по дереву Патрик Дамиенс (Damiaens)

28-03-2014 14:08

Есть сегодня в Европе достойный продолжатель знаменитейшего скульптора и резчика по дереву Гринлинга Гиббонса. Зовут его Патрик Дамиенс (Damiaens), родом из Бельгии. Он ещё сравнительно молод. На вид сейчас вряд ли дашь ему больше сорока, хотя я не пытался выяснять по паспорту его возраст.

[640x427]

[640x427]

Он увлечён художественной обработкой дерева и много работает. Прекрасно рисует, отлично чувствует перспективу, обладает точным глазомером. О таких в народе говорят: “глаз – ватерпас”.

[700x442]

[700x442]

Патрик Дамиенс – скульптор и специалист по орнаментам, успешно работающий в дереве, является редким в наше время производителем элегантной мебели Льежского стиля с типичным рельефным орнаментом, высоко ценимым знатоками. Такая мебель считается подарком в современном интерьере, как ностальгический отголосок XVIII века.

[428x640]

[428x640]

На иллюстрации через все орнаментальные панели протянулась авторская подпись “Патрик Дамиенс”, выполненная несмываемыми водяными знаками.

[700x563]

[700x563]

Так сегодня в Интернете мастера вынуждены защищать свою собственность от воров, плагиаторов и прочих расхитителей. Впрочем, авторское право находится под надёжной охраной честных пользователей и государств.

[576x654]

[576x654]

Резная панель от старинного шкафчика из Льежа, повторённая Патриком Дамиенсом.

Талантливый резчик одержим идеей сохранить для своей страны наиболее ценные образцы и уцелевшие экземпляры Льежской мебели как существенную часть культурного достояния.

Патрик Дамиенс – не новичок в разработке орнаментов, успешно работающий в дереве, является редким в наше время производителем элегантной мебели Льежского стиля, высоко ценимого знатоками. Такая мебель считается подарком в современном интерьере, как драгоценный отголосок XVIII века.

Историческая “жилка” его характера зародилась давно, когда Патрик был подростком.

Если порыться в Интернете, то можно словно из детских кубиков сложить короткую, но славную биографию талантливого мастера. Родители Патрика, как и всякого ребенка, пытались определить его на хорошее место, иногда даже и против его воли. Часто водили в музеи, и парень заинтересовался историей страны. Потом уже самостоятельно, не имея возможности купить дорогие рукописи, он брал в библиотеке нужные книг по истории искусств. Мечтал стать археологом, но поступил в профессионально-техническое училище и шесть лет охотно делал мебель. Потом в институте Дон Боско в Льеже занимался резьбой по дереву и осваивал дизайн интерьера.

Идеи не возникают на голом месте. Интерес к истории страны, почерпнутый подростком из книг, усиленный со временем приобретёнными навыками ремесла, подогретый опасениями за судьбу местной культуры – он решил спасать гибнущую – некогда процветавшую – мебельную культуру Льежа.

Льежские мотивы при архитектурных стилях барокко, рококо и классики оставались по-прежнему во вкусе Льежа. Такое чувство возникает при знакомстве с некоторыми работами Патрика. В мою задачу не входит искусствоведческий анализ затронутых произведений. Для меня достаточно внешнего сходства. Не вдаваясь в глубины теории, я расцениваю некрупную работу резчика и прихожу к выводу, что при пропорциональном уменьшении рисунка и соответствующем снижении высоты рельефа узор прекрасно бы уложился в верхнюю часть орнаментальной композиции Льежского шкафа.

Этот пост является ни чем иным, как расширенным комментарием на работу мастера Дамиенса. Впрочем, вместо ожидаемого полнометражного фильма посмотрим лишь несколько кадров из егоЧитать далее...

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

Есть сегодня в Европе достойный продолжатель знаменитейшего скульптора и резчика по дереву Гринлинга Гиббонса. Зовут его Патрик Дамиенс (Damiaens), родом из Бельгии. Он ещё сравнительно молод. На вид сейчас вряд ли дашь ему больше сорока, хотя я не пытался выяснять по паспорту его возраст.

[640x427]

[640x427]Он увлечён художественной обработкой дерева и много работает. Прекрасно рисует, отлично чувствует перспективу, обладает точным глазомером. О таких в народе говорят: “глаз – ватерпас”.

[700x442]

[700x442]Патрик Дамиенс – скульптор и специалист по орнаментам, успешно работающий в дереве, является редким в наше время производителем элегантной мебели Льежского стиля с типичным рельефным орнаментом, высоко ценимым знатоками. Такая мебель считается подарком в современном интерьере, как ностальгический отголосок XVIII века.

[428x640]

[428x640]На иллюстрации через все орнаментальные панели протянулась авторская подпись “Патрик Дамиенс”, выполненная несмываемыми водяными знаками.

[700x563]

[700x563]Так сегодня в Интернете мастера вынуждены защищать свою собственность от воров, плагиаторов и прочих расхитителей. Впрочем, авторское право находится под надёжной охраной честных пользователей и государств.

[576x654]

[576x654]Резная панель от старинного шкафчика из Льежа, повторённая Патриком Дамиенсом.

Талантливый резчик одержим идеей сохранить для своей страны наиболее ценные образцы и уцелевшие экземпляры Льежской мебели как существенную часть культурного достояния.

Патрик Дамиенс – не новичок в разработке орнаментов, успешно работающий в дереве, является редким в наше время производителем элегантной мебели Льежского стиля, высоко ценимого знатоками. Такая мебель считается подарком в современном интерьере, как драгоценный отголосок XVIII века.

Историческая “жилка” его характера зародилась давно, когда Патрик был подростком.

Если порыться в Интернете, то можно словно из детских кубиков сложить короткую, но славную биографию талантливого мастера. Родители Патрика, как и всякого ребенка, пытались определить его на хорошее место, иногда даже и против его воли. Часто водили в музеи, и парень заинтересовался историей страны. Потом уже самостоятельно, не имея возможности купить дорогие рукописи, он брал в библиотеке нужные книг по истории искусств. Мечтал стать археологом, но поступил в профессионально-техническое училище и шесть лет охотно делал мебель. Потом в институте Дон Боско в Льеже занимался резьбой по дереву и осваивал дизайн интерьера.

Идеи не возникают на голом месте. Интерес к истории страны, почерпнутый подростком из книг, усиленный со временем приобретёнными навыками ремесла, подогретый опасениями за судьбу местной культуры – он решил спасать гибнущую – некогда процветавшую – мебельную культуру Льежа.

Льежские мотивы при архитектурных стилях барокко, рококо и классики оставались по-прежнему во вкусе Льежа. Такое чувство возникает при знакомстве с некоторыми работами Патрика. В мою задачу не входит искусствоведческий анализ затронутых произведений. Для меня достаточно внешнего сходства. Не вдаваясь в глубины теории, я расцениваю некрупную работу резчика и прихожу к выводу, что при пропорциональном уменьшении рисунка и соответствующем снижении высоты рельефа узор прекрасно бы уложился в верхнюю часть орнаментальной композиции Льежского шкафа.

Этот пост является ни чем иным, как расширенным комментарием на работу мастера Дамиенса. Впрочем, вместо ожидаемого полнометражного фильма посмотрим лишь несколько кадров из его

Cравнение работ двух русских мебельщиков 18 века

20-03-2014 18:47

Исследователь З.П. Попова показала объявление, помещённое в "Санкт-Петербургских ведомостях" за январь 1801 года: "Близь каменного театра по Екатерининскому каналу в доме купца Панаева под № 227 продаются дворовые люди: резчик 32 лет, способный к исправлению официантской и камердинерской должностей...о цене спросить у живущего в том доме статского канцеляриста Харлампия Бурова".

Российская действительность и мытарства крепостных людей шестой части Земого шара. В те времена такая находка не была исключением.

Столяр и квалифицированный краснодеревщик Матвей Яковлев, сын Веретенников – был также подневольным крестьянином, и З.П.Попова попыталась выяснить, как жил и в какой обстановке работал на хозяина. Зоя Прокопьевна Попова – не новичок в исследовании жизни и творчества мастеров резьбы по дереву и маркетри – “деревянной мозаики”. Она соавтор книги С.К. Жегаловой, С.Г. Жижиной, З.П. Поповой и Ю.С. Черняховской “Пряник, прялка и птица Сирин” (2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1983. – 192 с.).

Вероятно, Веретенников, “учился у столичных мастеров. Окончив учение, мог работать в петербургском доме или в какой-либо усадьбе Салтыкова. Кроме того, мог уйти на оброк. В связи с таким предположением интересны документы петербургской дворцовой конторы, возможно, касающиеся М. Я. Веретенникова, как оброчного крестьянина. Они случайно найдены в архиве научным сотрудником дворца-музея в Павловске А.М. Кучумовым во время поисков материалов для работ по восстановлению этого дворца. В них говорится, что в 90-х годах (период совпадает – Е.Д.) он был крепостным столяром помещика Салтыкова и изготовил для дворца в Павловске два бюро, инкрустированные ценными сортами дерева. Одно из них до сих пор украшает залы дворца-музея. В документах нет ни имени, ни фамилии мастера, ни инициалов его владельца, но высокое мастерство исполнения этих вещей, элементы орнаментов, включение в сложную композицию выжженных картинок и некоторые приемы в технике инкрустации – то, что называют почерком мастера.” (цитировано по статье З.Поповой “Крепостной мастер Матвей Яковлев сын Веретенников”).

Сегодня, спустя три века, хотелось бы наглядно выяснить, насколько квалифицированно и убедительно выполнял русский мебельщик свою работу. С этой целью давайте, посмотрим две-три лучших произведений русской мебели восемнадцатого века. Начнём, пожалуй, с Никифора Васильева – вольного столяра, выходца из старой Охты, а следом за компанию покажем и поделку крепостного крестьанина Веретенникова. У обоих в послужном списке имеется заслуживающее внимания бюро-цилиндр, созданное Васильевым в 1770-х, а Веретенниковым – в 1790-х годах.

[481x700]

[481x700]

Бюро охтенского мастера Никифора Васильева.

Исследователи не раз отмечали, что в конце XVIII века петербургские ремесленники в 90-х годах успешно перенимали манеру ведущих английских и немецких мастеров, работавших в черном дереве, и среди них особенно выделялись отдельные Охтенскех плотники.

К ним принадлежал и Никифор Васильев с единственной подписной работой — столом для гравюр во дворце усадьбы Кусково. Эта изумительная художественная фанеровка позволила на основании чрезвычайной близости авторской манеры связать с его именем ряд предметов мебели, созданных для московских и петербургских дворцов. А в их числе – и бюро из царскосельской коллекции.

Изыскания последних десятилетий позволили уверенно связать имя Никифора Васильева с охтенскими ремесленниками, создавшими наборные паркеты императорских резиденций 70-х годов.

Наследие Никифора.Васильева изучено достаточно полно. Авторы и составители статей, указанных в сносках, утверждают, что число приписываемых ему произведений насчитывает до десяти наименований мебели, в том числе шедевр – бюро из Екатерининского дворца, украшенное набором маркетри с изображением вида Москвы из Замоскворечья, Охотничьего павильона и павильона Эрмитаж в Царскосельском парке, приобретенное Екатериной II в 1770-е годы (находится в Екатерининском дворце-музее города Пушкина).

Поскольку в мою задачу входит сравнить творческий потенциал этих двух мебельщиков, то исследователи в статьях сами ответили на мой не заданный вопрос у Васильева таких работ меньше десяти , а у Веретенникова – только шесть.

Профессиональный уровень Васильева был столь высок, что его мебель преподносилась императрице в качестве подарка. Его пороизведения сохранились в российских собраниях – в Екатерининском дворце Царского Села, в Большом Петергофском дворце, в Государственном Историческом музее.

Бюро сделано в 1770-е годы. Использован дуб, сосна, красное дерево; фанеровка кленом, розовым деревом, самшитом, орехом,Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Исследователь З.П. Попова показала объявление, помещённое в "Санкт-Петербургских ведомостях" за январь 1801 года: "Близь каменного театра по Екатерининскому каналу в доме купца Панаева под № 227 продаются дворовые люди: резчик 32 лет, способный к исправлению официантской и камердинерской должностей...о цене спросить у живущего в том доме статского канцеляриста Харлампия Бурова".

Российская действительность и мытарства крепостных людей шестой части Земого шара. В те времена такая находка не была исключением.

Столяр и квалифицированный краснодеревщик Матвей Яковлев, сын Веретенников – был также подневольным крестьянином, и З.П.Попова попыталась выяснить, как жил и в какой обстановке работал на хозяина. Зоя Прокопьевна Попова – не новичок в исследовании жизни и творчества мастеров резьбы по дереву и маркетри – “деревянной мозаики”. Она соавтор книги С.К. Жегаловой, С.Г. Жижиной, З.П. Поповой и Ю.С. Черняховской “Пряник, прялка и птица Сирин” (2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1983. – 192 с.).

Вероятно, Веретенников, “учился у столичных мастеров. Окончив учение, мог работать в петербургском доме или в какой-либо усадьбе Салтыкова. Кроме того, мог уйти на оброк. В связи с таким предположением интересны документы петербургской дворцовой конторы, возможно, касающиеся М. Я. Веретенникова, как оброчного крестьянина. Они случайно найдены в архиве научным сотрудником дворца-музея в Павловске А.М. Кучумовым во время поисков материалов для работ по восстановлению этого дворца. В них говорится, что в 90-х годах (период совпадает – Е.Д.) он был крепостным столяром помещика Салтыкова и изготовил для дворца в Павловске два бюро, инкрустированные ценными сортами дерева. Одно из них до сих пор украшает залы дворца-музея. В документах нет ни имени, ни фамилии мастера, ни инициалов его владельца, но высокое мастерство исполнения этих вещей, элементы орнаментов, включение в сложную композицию выжженных картинок и некоторые приемы в технике инкрустации – то, что называют почерком мастера.” (цитировано по статье З.Поповой “Крепостной мастер Матвей Яковлев сын Веретенников”).

Сегодня, спустя три века, хотелось бы наглядно выяснить, насколько квалифицированно и убедительно выполнял русский мебельщик свою работу. С этой целью давайте, посмотрим две-три лучших произведений русской мебели восемнадцатого века. Начнём, пожалуй, с Никифора Васильева – вольного столяра, выходца из старой Охты, а следом за компанию покажем и поделку крепостного крестьанина Веретенникова. У обоих в послужном списке имеется заслуживающее внимания бюро-цилиндр, созданное Васильевым в 1770-х, а Веретенниковым – в 1790-х годах.

[481x700]

[481x700]Бюро охтенского мастера Никифора Васильева.

Исследователи не раз отмечали, что в конце XVIII века петербургские ремесленники в 90-х годах успешно перенимали манеру ведущих английских и немецких мастеров, работавших в черном дереве, и среди них особенно выделялись отдельные Охтенскех плотники.

К ним принадлежал и Никифор Васильев с единственной подписной работой — столом для гравюр во дворце усадьбы Кусково. Эта изумительная художественная фанеровка позволила на основании чрезвычайной близости авторской манеры связать с его именем ряд предметов мебели, созданных для московских и петербургских дворцов. А в их числе – и бюро из царскосельской коллекции.

Изыскания последних десятилетий позволили уверенно связать имя Никифора Васильева с охтенскими ремесленниками, создавшими наборные паркеты императорских резиденций 70-х годов.

Наследие Никифора.Васильева изучено достаточно полно. Авторы и составители статей, указанных в сносках, утверждают, что число приписываемых ему произведений насчитывает до десяти наименований мебели, в том числе шедевр – бюро из Екатерининского дворца, украшенное набором маркетри с изображением вида Москвы из Замоскворечья, Охотничьего павильона и павильона Эрмитаж в Царскосельском парке, приобретенное Екатериной II в 1770-е годы (находится в Екатерининском дворце-музее города Пушкина).

Поскольку в мою задачу входит сравнить творческий потенциал этих двух мебельщиков, то исследователи в статьях сами ответили на мой не заданный вопрос у Васильева таких работ меньше десяти , а у Веретенникова – только шесть.

Профессиональный уровень Васильева был столь высок, что его мебель преподносилась императрице в качестве подарка. Его пороизведения сохранились в российских собраниях – в Екатерининском дворце Царского Села, в Большом Петергофском дворце, в Государственном Историческом музее.

Бюро сделано в 1770-е годы. Использован дуб, сосна, красное дерево; фанеровка кленом, розовым деревом, самшитом, орехом,

Финтифлюшки скульптора Гринлинга Гиббонса

11-02-2014 12:46

[200x220]

[200x220]

В словаре вычитал, что финтифлюшки – это безделушки, не имеющие ценности. Всю жизнь Гринлинг Гиббонс занимался финтифлюшками по заказам королей и герцогов. Потом выяснилось, что созданные им интерьеры и украшения поистине бесценны.

[311x75]

[311x75]

Молодого усидчивого мастера звали Гринлинг Гиббонс (1648-1721). Родился в Роттердаме. Жил до девятнадцати лет в Голландии, а затем семья переехала в Лондон. Родители из коммерсантов, отец заключал торговые сделки, а юношу интересовала скульптура и резьба по дереву. Многие думают, что солидные люди не станут тратить дорогое время на какие-то финтифлюшки – безделушки, не имеющие ценности.