Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа

История праздника Успение Богородицы

Преподобный Варсонофий Оптинский о празднике Успения Пресвятой Богородицы

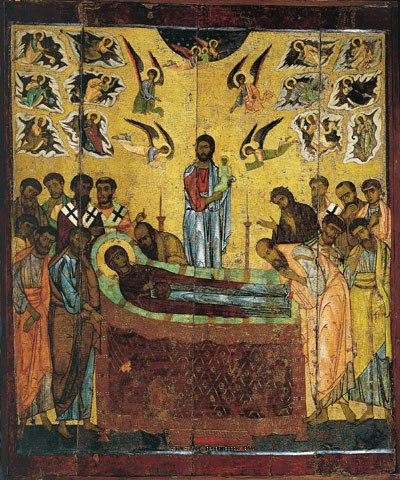

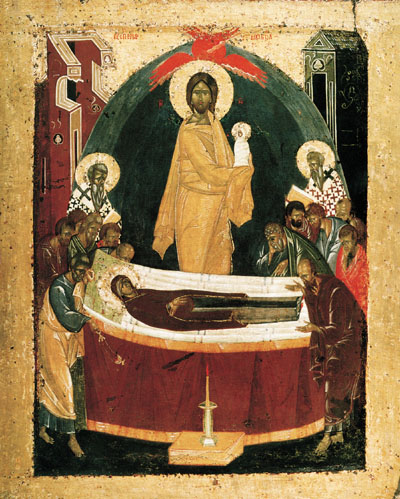

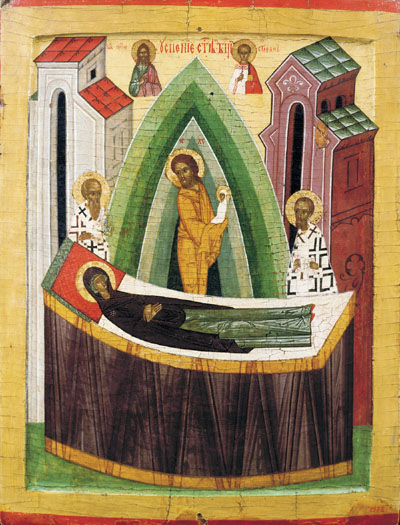

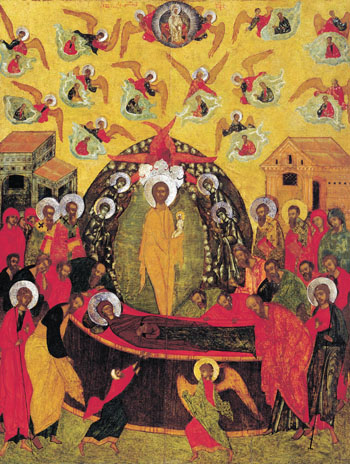

Подборка икон праздника Успение Богородицы

Молитвословия праздника

Книги на эту тему в нашем каталоге

Вот и закончились дни Успенского поста. 28 августа (15 августа по юлианскому календарю – старый стиль) Православная Церковь празднует день Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Удивительный праздник, окрашенный одновременно и печалью об окончании жизненного пути Заступницы нашей Небесной и радостью соединения Пречистой Матери со Своим Сыном.

День Успения Божией Матери – один из двенадцати великих церковных праздников. Смерть стала праздником. Само слово «успение» означает тихий сон, успокоение от земных трудов и скорбей, а затем пробуждение в вечную радость, вечный день, где нет тьмы, но сияет свет присносущный.

С боговдохновенной мудростью святые поучали: «День смерти больше дня рождения». Это наказ для нас, как следует относиться к смерти и чему может научить то великое событие, которому посвящен сегодняшний праздник.

Для верующего во Христа человека смерть становится таинством рождения в новую жизнь. Все усопшие ожидают своего воскресения из мертвых, которое произойдет при Втором пришествии Христа. Кончина Божией Матери и стала примером глубоко христианского переживания смерти как таинства перехода в новую жизнь и встречи с Господом.

[220x260]УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ — последний двунадесятый неподвижный праздник церковного года (15 (28) августа). Ему предшествует двухнедельный пост. Из Нового Завета известно, что Матерь Господа занимала почетное место среди апостолов (см. Деян. 1, 14). Она жила в доме Иоанна (см. Ин. 19, 27) в Иерусалиме. События Ее последующей жизни неизвестны. Одни предания связывают конец Ее земного пути с Эфесом, куда переселился Иоанн, другие указывают на Гефсиманию. И тут и там есть храмы, посвященные Успению Пресвятой Богородицы. Наиболее ранний апокриф, повествующий об Успении, написан от лица Иоанна Богослова. Некоторые историки датируют его V в., но большинство относит на полтора века позднее. Иерусалимский патриарх Модест (начало VII в.) уже знал сказание о том, что проститься с Пречистой Девой собрались все двенадцать апостолов. Святитель исповедует веру в Ее целокупное бессмертие, наступившее до всеобщего Воскресения. «Всеславная Матерь Начальника жизни и бессмертия, Христа Спасителя нашего Бога, — говорит он, — Им оживляется, чтобы телесно разделить вечную нетленность с Тем, Kто вывел Ее из гроба и принял Ее к Себе образом, который известен Ему Одному». Поэтому кончину Богоматери окружает не печаль, а радость. Смерть Ее — лишь краткий сон, за которым следует воскрешение и вознесение. Веру в вознесение Пречистой Девы с телом разделяют как Западная, так и Восточная Церковь, но у католиков (с 1950 г.) она выражена в догматической форме.

[220x260]УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ — последний двунадесятый неподвижный праздник церковного года (15 (28) августа). Ему предшествует двухнедельный пост. Из Нового Завета известно, что Матерь Господа занимала почетное место среди апостолов (см. Деян. 1, 14). Она жила в доме Иоанна (см. Ин. 19, 27) в Иерусалиме. События Ее последующей жизни неизвестны. Одни предания связывают конец Ее земного пути с Эфесом, куда переселился Иоанн, другие указывают на Гефсиманию. И тут и там есть храмы, посвященные Успению Пресвятой Богородицы. Наиболее ранний апокриф, повествующий об Успении, написан от лица Иоанна Богослова. Некоторые историки датируют его V в., но большинство относит на полтора века позднее. Иерусалимский патриарх Модест (начало VII в.) уже знал сказание о том, что проститься с Пречистой Девой собрались все двенадцать апостолов. Святитель исповедует веру в Ее целокупное бессмертие, наступившее до всеобщего Воскресения. «Всеславная Матерь Начальника жизни и бессмертия, Христа Спасителя нашего Бога, — говорит он, — Им оживляется, чтобы телесно разделить вечную нетленность с Тем, Kто вывел Ее из гроба и принял Ее к Себе образом, который известен Ему Одному». Поэтому кончину Богоматери окружает не печаль, а радость. Смерть Ее — лишь краткий сон, за которым следует воскрешение и вознесение. Веру в вознесение Пречистой Девы с телом разделяют как Западная, так и Восточная Церковь, но у католиков (с 1950 г.) она выражена в догматической форме.

Празднику Успения Богородицы посвящены многие русские соборы в Москве, Kиеве, Владимире и других древних городах. О почитании Девы Марии в первохристианскую эпоху свидетельствует надпись в одной из назаретских церквей II в., а также фрески в катакомбах.

Церковь с самых древних времен видела в Богоматери великую Молитвенницу за человеческий род. Наименования Ее икон выражают глубокую веру в Ее покров, простертый над миром. Она — Заступница Усердная, Нерушимая Стена, Всех скорбящих Радость, Целительница, Споручница грешных. Она — Прибежище всех матерей мира, Она учит жить в совершенной преданности воле Небесного Отца. Та, Kоторая среди испытаний хранила в сердце Божественные глаголы, являет нам образец верности, любви и служения.

Первые изображения вознесения Марии были сделаны на саркофаге, находившемся в церкви Санта Энграсия в Сарагосе (начало IV в.), известен также барельеф VI в. в базилике Болнисский Сион в Грузии. Этот барельеф с вознесением Марии помещен напротив другого барельефа, изображающего вознесение Христа. Апокрифический рассказ, который связывается с именем св. Мелитона (II в.), на самом деле не старше V в. Это предание содержит подробности успения, воскресения и вознесения Божией Матери, которые Церковь осторожно отнесла к разряду сомнительных сведений. Св. Модест Иерусалимский в своем «Похвальном слове на Успение» весьма осторожен в подробностях. Он повествует о том, как апостолы издалека были приведены откровением свыше о явлении Господа, пришедшего, дабы воспринять душу Своей Матери, и, наконец, он рассказывает о возвращении Богородицы к жизни, «дабы телесно причаститься вечному нетлению Того, Kто восставил Ее из гроба и призвал к Себе Ему Одному ведомым путем».

Kлассический тип православной иконографии успения представляет Божию Матерь лежащей на смертном одре. Вокруг стоят апостолы, а посредине — Христос во славе, принимающий на руки душу Своей Матери. На некоторых иконах подчеркивается телесное вознесение: в верхней части иконы, над изображением Успения, изображена Божия Матерь, сидящая на троне, в мандорле (сиянии славы). На некоторых иконах изображается таинственное прибытие апостолов. Множество Херувимов на некоторых иконах окружает мандорлу Господа. Силы Небесные представлены шестикрылым Серафимом. На более поздних иконах встречается изображение эпизода с Афонией. Этому иудею Ангел отрубил мечом обе руки за то, что он дерзнул коснуться смертного одра Богородицы. Эта деталь апокрифического характера, которая присутствует в богослужении и иконографии праздника, должна напомнить о том, что конец земной жизни Божией Матери образует глубочайшую внутреннюю тайну Церкви, которая не потерпит ее осквернения: невидимая взорам внешних, слава успения Марии постигается только в свете внутреннего Предания.

По обычаю, на следующий день после Успения совершается служба погребения Богоматери, во время которой на середине храма полагают плащаницу Святой Девы, а потом обносят ее вокруг церкви.

Текст взят из книги «Православие. Словарь-справочник» ДарЪ, 2007

Купить книгу "Православие. Словарь-справочник" сейчас

[220x284]Возвратясь с горы Елеонской, Матерь Божия начала приготовляться к исходу Своему. Прежде всего Она рассказала апостолу Иоанну о бывшем благовестии и показала ему ветвь, принесенную Архангелом, завещая нести ее при погребении перед Своим гробом. Иоанн немедленно послал к святому Иакову, брату Господню, первому Иерусалимскому епископу, и ко всем родственникам и ближним извещение о приближающейся кончине Богоматери, а святой Иаков предуведомил всех верных не только в Иерусалиме, но и в окрестных городах и селениях. Множество народу собралось в дом Иоанна.

[220x284]Возвратясь с горы Елеонской, Матерь Божия начала приготовляться к исходу Своему. Прежде всего Она рассказала апостолу Иоанну о бывшем благовестии и показала ему ветвь, принесенную Архангелом, завещая нести ее при погребении перед Своим гробом. Иоанн немедленно послал к святому Иакову, брату Господню, первому Иерусалимскому епископу, и ко всем родственникам и ближним извещение о приближающейся кончине Богоматери, а святой Иаков предуведомил всех верных не только в Иерусалиме, но и в окрестных городах и селениях. Множество народу собралось в дом Иоанна.

Пресвятая Владычица всем открыла слышанное Ею от Ангела. Все пришедшие горько плакали, умоляя Владычицу, как общую всех матерь, не оставлять их сирыми. Пресвятая Дева увещевала их радоваться о Ее исходе, говоря, что, представ престолу Божию и беседуя с Сыном Своим, Она будет умолять Его о всех, живущих на земле и не только не оставит их сирыми, но еще будет посещать и охранять. Матерь Божия распорядилась и относительно Своего имущества и погребения. Она завещала отдать две одежды свои двум бедным вдовицам, с усердием и любовью служившим Ей, а также объявила волю Свою, чтобы тело Ее было погребено в Гефсиманской пещере, где покоились Ее святые родители и праведный обручник.

В это время все услышали шум и увидели облака, окружавшие дом. Это были облака, на которых, по повелению Божию, апостолы, восхищенные Ангелами из разных стран, где они проповедовали Евангелие, были принесены в Иерусалим к дому Богоматери для воздаяния Ей чести при погребении.

В назначенный час множество свечей пылало в храмине, и святые апостолы окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Богоматерь и молилась в ожидании своего исхода и пришествия вожделенного Сына и Господа Своего. Внезапно заблистал неисповедимый свет Божественной славы, перед коим померкли пылавшие свечи. Верх храмины как бы исчез в лучах необъятного света, и сошел Сам Царь славы Христос, окруженный тьмами Ангелов, Архангелов и других небесных сил, и приблизился к Пречистой Матери Своей. Увидев Сына Своего, Она с радостным восторгом произнесла слова боговдохновенной своей песни: «Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея!» и, поднявшись с ложа, поклонилась Ему. Она возлегла на ложе и, взирая на пресветлое лицо Господа без всякого телесного страдания и как бы сладко засыпая, предала в руки Его пресвятую Свою душу.

Славнейшее восшествие на небо было уготовано пречистой душе Матери Божией! Поистине это зрелище было дивно не только для апостолов, но и для самих небесных сил.

Текст взят из книги «Сказания о земной жизни Пресвятой Богородицы» Москва, 1904.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913)

«Величие Богоматери»

[180x270](Отрывок)

... И над этим царством света,

Царством мира и привета,

Царством чудных сил,

Бог вознес Отроковицу

И навеки, как Царице,

Царство то вручил.

И облек Ее в порфиру,

Превознес превыше мира

Ангельских умов.

И нам, грешным и гонимым,

От мятежных сил боримым,

Даровал в покров!

О, Заступница благая!

Зришь Ты, Дева Пресвятая,

Скорбь моей души.

Даруй слезы умиленья,

Сердцу – чувство сокрушенья

И страстей моих волненье,

Бурю утиши...

Изображения икон предоставлены издательством «Белый город».

Молитвословия праздника

В церковных песнопениях Успенской службы мы слышим, что Богородица перешла от смерти к жизни, что Она радуется новой жизни вместе со Своим Сыном и Богом, молится за нас и молитвами Своими избавляет нас от смерти.

Тропарь, гл.1

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Кондак, гл.2

В молитвах неусыпающую Богородицу, и в предстательствах непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь, к животу престави, во утробу Вселивыйся приснодевственную.

Величание

Величаем Тя, пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение Твое.

Кондак 13 (акафиста)

О воспетая Мати Безсмертнаго Царя небесе и земли, Христа Бога нашего, живущая и по смерти, нынешняя приношения о всечестном Твоем Успении о нас приемши, в жизни сей и в смертном успении нашем, от всякия напасти, бед и муки избави, и небеснаго царствия нас, Царице, сподоби, о Тебе вопиющих: Аллилуиа!

Акафист

Успению Пресвятой Богородицы

Акафист (в переводе с греческого – «неседальное пение») – молитвословие, состоящее из одного кондака, который поётся, и из двенадцати кондаков и икосов (поровну), которые читаются. Первый кондак и все икосы оканчиваются восклицанием «радуйся», а 12 кондаков припевом «аллилуия». Происхождение слова «акафист» указывает на то, что означенные песнопения исполняются молящимися стоя.

Кондак (в переводе с греческого – «домик») – краткая песнь в похвалу святого или праздника.

Икос (в переводе с греческого – дом) – церковное песнопение, содержащее прославление святого или празднуемого события. Икосы вместе с кондаками составляют акафист. Разница между ними та, что кондак короче, а икос пространнее: кондак – тема, а икос – развитие её.

«Акафист Успению Пресвятой Богородицы» подобен венку, в который вплетены самые прекрасные Славословия Царице Небесной. Впервые ликующее «Взбранной Воеводе победительная…» прозвучало в 626 г., когда Константинополь предстательством Богородицы был избавлен от осады язычников. В благодарность за чудесное избавление верующие всю ночь пели гимн с восклицанием «Радуйся!», а Патриархом Константинопольским Сергием был составлен этот акафист.

«Акафист Успению Пресвятой Богородицы» подобен венку, в который вплетены самые прекрасные Славословия Царице Небесной. Впервые ликующее «Взбранной Воеводе победительная…» прозвучало в 626 г., когда Константинополь предстательством Богородицы был избавлен от осады язычников. В благодарность за чудесное избавление верующие всю ночь пели гимн с восклицанием «Радуйся!», а Патриархом Константинопольским Сергием был составлен этот акафист.

На нашем сайте размещен полный текст Акафиста Успению Пресвятой Богородицы.

Книги на эту тему в нашем каталоге

«Успение Пресвятой Богородицы»

«Служба на Успение Божией Матери»

«Служба на Успение Пресвятыя Богородицы и Похвалы, или священное последование на святое преставление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии (шрифт церковнослав.)»

«Акафист Успению Пресвятой Богородицы»

«Православный пост. Великий пост. Петров пост. Успенский пост. Рождественский пост»

«Успенский пост»

«О Преславнаго Чудесе. Исторический очерк о Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре в XX в.»

«Свято-Успенский Вышенский монастырь. Сквозь века.» Иерей Александр Курнасов

«Успенский собор»

«Иконы Успенского собора Московского Кремля. XI - начало XV века. Каталог» Отв. редактор-составитель Т.В. Толстая

«Альбом Свято-Успенская Почаевская Лавра»