Это цитата сообщения ичто Оригинальное сообщение

ДОБУЖИНСКИЙ, МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ (1875–1957), русский художник.

Воспоминания Мстислава Добужинского (ч. 1)

ДОБУЖИНСКИЙ, МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ (1875–1957), русский художник. Родился в Новгороде 2 (14) августа 1875 в семье офицера. Отец Добужинского был родом из Литвы, что сказалось на последующей биографии Добужинского. Он учился в Петербурге, в рисовальной школе Общества поощрения художеств (1884–1885), а также (1899–1901) в Мюнхене у А.Ажбе и в Надбанье (Венгрия) у Ш.Холлоши; в 1901 изучал гравюру под руководством В.В.Матэ. Член «Мира искусства» с 1902. Много путешествовал по городам России и Западной Европы. Жил в Петербурге, в 1918–1919 в Витебске, в 1924–1926 и 1929–1938 в Каунасе, в 1926–1929 в Париже, в 1938–1939 в Лондоне, с 1939 преимущественно в Нью-Йорке.

Приверженец стиля модерн и символизма, обращался к историческим сюжетам и портрету – Человек в очках (портрет поэта и критика К.А.Сюннерберга (Эрберга), уголь, акварель, белила, 1905–1906, Третьяковская галерея). Был в первую очередь графиком, поэтом линии и ритма; работая в смешанной технике либо чистым рисунком тушью, Добужинский посвятил свое творчество прежде всего городскому пейзажу, теме города как такового, входящего со своим богатейшим историческим наследием в пору социальных катастроф. Типичные для его пейзажей 1900–1910-х годов глухие петербургские брандмауэры навевают чувство безысходности, которое доминирует в его карикатурах (1905) и ряде журнальных рисунков (Дьявол в виде гигантского паука; «Золотое руно», 1907); помимо «Золотого руна» он работал для «Мира искусства», «Жупела», «Аполлона», «Сатирикона» и других журналов. Его книжно-журнальному дизайну бывает, однако, присущ и юмор, и затейливое, игровое узорочье. Работая в книге (как детской, так и взрослой) с 1906, он создал в этой области немало шедевров; среди них – оформление Белых ночей Ф.М.Достоевского (1923) и Трех толстяков Ю.К.Олеши (1925).

Добужинский был и выдающимся сценографом. С 1907 он сотрудничал с Московским художественным театром, антрепризой С.П.Дягилева, ленинградским Большим драматическим театром, каунасским Литовским государственным театром, «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк) и многими другими театрами; работал также как художник кино. Его декорации и костюмы явились промежуточным звеном между модерном и авангардом. Большой след в искусстве (в особенности русском и литовском) он оставил и как замечательный педагог. Оставил книгу мемуаров (опубликована в Нью-Йорке в 1976, в Москве в 1987).

Умер Добужинский в Нью-Йорке 20 ноября 1957.

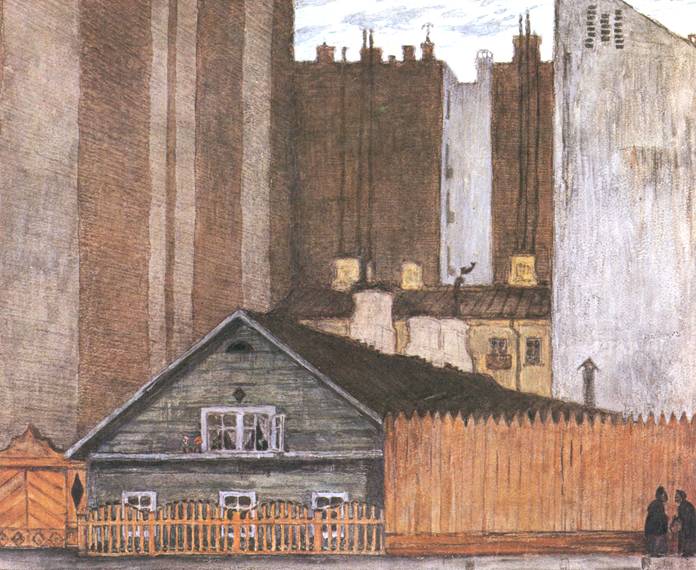

Двор. 1903 г.

Воспоминания Добужинского

О матери и отце

Я жил без моей мамы — у нее была своя жизнь далеко от нас, но отец старался, чтобы я не забывал мою мать, отсутствие же ее в моей жизни объяснял мне тем, что из-за своего здоровья она не могла жить в “гнилом” петербургском климате, — что было правдой, — и я знал, что она должна была служить в театре, в провинции, далеко от нас, и я никаких вопросов не задавал. Изредка от нее я получал коротенькие письма и благословения. Отец мне дарил книжки с надписью “от мамы”.

До того как окончательно остаться с моим отцом, я дважды был у моей матери, но не подолгу: отец возил меня двухлетнего к ней в Нижний Новгород, а через год я был у нее в Казани со своей няней. Няня, Мария Осиповна Белякова, была со мной неразлучна с первых месяцев моей жизни (она же и вскормила меня) — была на редкость ласковая и добрая, простая крестьянка, от которой я никогда не слышал резкого слова и которую я всю жизнь любил, как родную.

Образ моей мамы оставался у меня туманным, и воспоминания о ней, и о Нижнем и Казани, если и всплывали, то как о далеком сне.

В Нижнем она пела Ратмира в “Руслане”, Ваню в “Жизни за царя”, княгиню в “Рогнеде”, княгиню в “Русалке” и Зибеля в “Фаусте” — и все ее арии я знал наизусть. Меня ставили в театре на стол, и я, к общему восхищению, пел “Бедный конь в поле пал”, “О, витязи, скорей во чисто поле” и “Расскажите вы ей, цветы мои” и проч. (Все эти арии я помню и посейчас от слова до слова.) В Петербурге я продолжал их напевать, и эти мотивы были самыми родными, связанными с мамой. Какие-то смутные воспоминания остались и от самого Нижнего Новгорода — зубчатых стен кремля и волжского простора, но они таяли.

В Казани же я помню утро: мы с мамой лежим в постели, я смотрю, как по потолку сквозь щели ставень двигаются тени прохожих, ома мне поет:

“Вот лягушка по дорожке Скачет, вытянувши ножки”, а я ей “рублю” вальс, который слышал с папой в Зоологическом саду, и мама хохочет.

Из Казани я привез сафьяновые татарские сапожки с загнутыми носками и в разноцветных разводах, и в них я щеголял дома.

В Петербург я вернулся с моей няней, и на Николаевском вокзале папа вынул меня из окна вагона и крепко прижал к себе “своего дружочка”, как всегда меня называл. С тех пор мы с ним уже не разлучались все безмятежные годы моего петербургского детства до 1886 г.

Когда и где после этого мой отец и мать встречались, я не знаю, но через несколько лет я снова увидел маму — она ненадолго приезжала в Петербург, но это было лишь эпизодом в моей детской жизни. Странно ее появление тогда меня не столько взволновало, как скорее удивило, — среди всех бесчисленных впечатлений детства, долго оставаясь без нее, я начинал ее забывать и с трудом узнал. Она меня растормошила, смеялась, что я такой длинный, помню взрывы ее смеха, помню, как, крепко держа меня в своих руках, она приглядывалась ко мне и серьезно смотрела на меня своими горящими глазами. Я не успел за те дни к ней привыкнуть — “целований” и “нежностей” она не терпела, говорила со мной уже как со взрослым и сентиментальности моей не затронула.

Она исчезла вновь из моего мира, но я почувствовал, что у меня есть моя мама и что мама моя особенная, и неизвестная жизнь ее вдали от меня представлялась какой-то страшно важной. После ее отъезда у меня появилось чувство гордости за нее, и я показался сам себе уже “большим”.

Когда я остался с отцом, он всего себя отдал моему воспитанию, и теперь мне ясно, что в те годы я был для него центром и даже, может быть, смыслом его жизни, и любовь его грела все мое детство. И сам я не могу себе представить, чтобы можно было больше любить, чем я любил моего папу. Но я как-то не умел ласкаться и нежничать, раз только прорвалась к нему вся моя любовь: я очень болел, был в жару и видел страшный кошмар — какое-то бесконечное море, до ужаса гладкое, которое вдруг все стало дрожать, и это было так ужасно, что я прижался к отцу и, плача, шептал самые нежные слова, какие только приходили в голову — “папочка”, “миленький”, “душечка, хорошенький”... Больше всего я боялся — вдруг будет война, он пойдет воевать, и его убьют, как я буду без него? Но жили мы в самое мирное время...

Однажды отец сел на мою детскую трапецию в дверях моей комнаты, и его неосторожно толкнул ходивший к нам юнкер, наш родственник. Отец упал и сильно стукнулся затылком. Как я возненавидел в этот момент этого веселого Володю, с какой злобой я кинулся на него с кулаками, чтобы “отомстить” за папу — и, конечно, сам расплакался.

Маленьким я всегда засыпал на папиных руках, и бывало, что меня, ставшего уже длинноногим, он терпеливо носил по комнате, пока я не засну. Позже, вспоминая наши счастливые петербургские годы, отец как-то, смеясь, сказал мне: “Ты и не подозреваешь, что я почти никогда не оставлял тебя, пока ты не будешь в объятиях Морфея, и долго себя лишал удовольствия попасть в оперу к увертюре”.

Если вечером отец куда-нибудь уходил, то на мои приставания: “Куда?” — он обыкновенно отвечал; “К Савосову”. Этот мифический “Савосов” существовал очень долго, и такой ответ почему-то меня всегда успокаивал. То, что было за порогом моей детской, мне было неизвестно, у отца, конечно, была своя жизнь, большая и сложная, но “Савосов” покрывал все, и я никогда ни о чем не расспрашивал, и многое в жизни отца до сих пор мне кажется неясным и даже таинственным.

Однажды в минуту откровенности, когда я был взрослым, отец сказал мне: “После моей смерти ты все узнаешь, твою мать я боготворил всю жизнь, и я тебе оставлю всю нашу переписку, тогда ты сможешь судить сам обо всем”. Но когда после его смерти я действительно получил все эти письма, я не имел духу их прочитать — мне показалось это святотатством.

Я был плаксой (“глаза на болоте”), и часто отец обещал мне что-нибудь подарить, если день пройдет без слез; я редко выдерживал, но подарок все-таки получал... Он не наказывал меня никогда, но вообще я был послушным и “пай-мальчиком”. Единственный раз, когда я чем-то обидел моего приятеля Сережу Саблина, папа, будучи, вероятно, чем-то раздражен, вдруг взял меня за ухо! Но я так расплакался, что он сам испугался и стал меня целовать и с трудом успокоил.

Отец старался меня не изнеживать, я спал на твердом сеннике, мылся холодной водой, сам чистил себе сапожки и во всякую погоду ежедневно гулял с няней — зимой в своей шубке с кенгуровым воротником и такой же шапке с наушниками. Но меня не кутали, и лишь признавались вязаные напульсники. Одевал меня отец не так, как принято было одевать тогда мальчиков, — я не знал твердых воротничков, которые так мучили мое поколение. Он мне придумал однобортную синюю или коричневую курточку, обшитую у пуговиц темными ленточками, вроде боярского или польского фасона, и я носил высокие сапожки с отворотами. Было просто, хоть и несколько театрально. Летом я ходил в белой матроске с синим воротником и носил матросскую шапочку. На ленточке, на околыше, было напечатано золотом: “Слава” или “Славушка”, что меня всегда конфузило. Русских рубашек и косовороток отец терпеть не мог, и ему вообще претило, чтобы “все было, как у всех”, недаром его вообще считали “оригиналом”, а дед мой его называл “затейником”. И конечно, брезгливость его ко всему банальному передавалась и мне незаметно и бессознательно.

Отец был очень красив; свою черную бороду он, вопреки тогдашнему обычаю, не пробривал на подбородке, а лишь расчесывал на обе стороны, и говорили, что был очень похож на Скобелева, и отца даже часто принимали за него на улице. Между прочим, он был некогда близко знаком со Скобелевым в Туркестане.

Мне очень нравилась его красивая военная форма штабного гвардейского адъютанта: он носил серебряные аксельбанты, орлы на пуговицах и белые канты на красном воротнике и на красном околыше фуражки. И я любил тонкий звон его шпор и его длинную саблю, бренчавшую по ступенькам нашей каменной лестницы. Очень смутно помню, как он однажды надел красные длинные штаны, собираясь на придворный бал (это было еще при Александре II). Помню также, что он сердился на новую “кучерскую” форму, введенную Александром III, — мундир, лишенный пуговиц, с мелкими складками назади, похожий на армяк, и плоскую барашковую шапку вместо красивой каски с высоким султаном. Тогда старые серебряные ножны и эта отмененная каска перешли ко мне в детскую и стали моими игрушками.

1903—1904 годы и конец «Мира Искусства»

В начале 1904 г. я поехал на несколько дней в Москву, чтобы посетить выставку только что открывшегося “Союза русских художников”, где я участвовал. До этого я Москвы не знал, бывал лишь проездом; теперь провел несколько дней, остановившись у моей тетки, на Трубной площади (Труба, как говорили москвичи), где видел веселый рынок певчих птичек.

Москва меня совершенно очаровала. Стояла снежная зима с крепким морозом и розовым солнцем, и я наслаждался прелестью московских переулков с уютными особняками и совершенно не похожей на петербургскую уличную жизнь Москвы — пестрой, громкой, веселой.

Моему праздничному настроению, охватившему меня, помогла и приветливость, которую я встретил у всех, и радушный прием в доме у Гиршмана, куда меня привел тогда Грабарь.

Генриетта Леопольдовна, недавно лишь вышедшая замуж, была в расцвете юности, и именно тогда Серов написал ее известный портрет перед зеркалом. Дом был даже до чрезмерности перегружен коллекциями антикварных предметов русской старины (главным образом XVIII в. и нашего ампира) — мебели, миниатюр, табакерок и фарфора, но все это было собрано с большим вкусом и любовью. Дом их, стоявший в замечательном месте — почти вплотную к глядящим в окна дома триумфальным Красным воротам, был настоящий музей, и было там чем любоваться!

В то же время В. О. и Г. Л. Гиршманы составляли обширную галерею картин современных русских художников (но были у них и старинные портреты, между прочим Левицкий), главным образом художников “Мира искусства”. Делалось это с большим выбором. Попасть в это собрание являлось большой честью, и то, что моя пастель “Двор” (изображающая вид из окна нашей квартиры в 7-й роте на ту пустынную стену, о которой я упоминал) была приобретена В. О. Гиршманом с выставки “Союза”, это было начало и моего признания за пределами нашего Дружеского круга, что очень подняло мой дух [“Двор” был приобретен за 125 р. с первой же выставки, на которой я участвовал, — “Мира искусства” в 1903 г., “Царское Село в снегу” было приобретено П. П. Перцовым — это была первая продажа. В следующие годы в коллекцию Гиршмана попало еще несколько моих произведений, петербургских мотивов и театральных.].

Дом Гиршмана был в то время одним из центров художественной и артистической Москвы, и в этот мой приезд я познакомился там с некоторыми москвичами — Юоном, Виноградовым, Переплетчиковым и Аполл[инарием] Васнецовым.

В этот же приезд Генриетта Леопольдовна повезла меня в своей карете в трескучий мороз к Серову, и я видел у него много мне неизвестного. И к нему самому я ближе присмотрелся, меня он уже не отпугивал. Тогда же я наконец внимательно осмотрел Третьяковскую галерею и очень оценил живопись Врубеля и поражен был (знакомой мне лишь по репродукциям) серией библейских видений Александра Иванова [...]

В Художественный театр тогда я не попал, и знакомство с ним (через тех же Гиршманов) состоялось только через четыре года, в 1908 г.

Год 1904 был неспокойный, несчастная и бессмысленная японская война начала расшатывать все устои, пошли политические волнения, забастовки и “аграрные беспорядки”. Несмотря на все это, летом я поехал с женой и двумя маленькими .детьми, Верочкой и Стивой, в Тамбовскую деревню к моей матери знакомить ее с моей женой — в Кирсановском уезде было тихо. Взяли с собой и няню, племянницу моей собственной няни, Марьи Осиповны, — Вету (Елизавету), и моей жене пришлось впервые пожить в очень примитивной деревенской обстановке. Появление в этом старосветском гнезде красивой и нарядно одетой дамы было, конечно, событием. Она побывала у всех соседей, терпеливо тряслась на бричке по деревенским ухабам. С моей мамой у нее сразу установились самые лучшие отношения, несмотря на ее [мамы] невероятную требовательность к людям. Ей нравилось, что моя жена так безукоризненно говорит по-французски, отлично играет на рояле и так прекрасно воспитана, и с гордостью она ее возила всюду “показывать”. (Сама моя мать не выезжала из деревни уже много лет, и лишь в 1910 г. мне удалось ее “выписать” в ненавистный ей Петербург.)

Тем летом умер А. П. Чехов, я узнал об этом в деревне. К великому моему сожалению, я не знал его лично, знал его только по его произведениям, и на меня очень тяжело подействовала эта смерть.

Из Семеновки мы с детьми и няней Ветой поехали в Ростов [на Дону] к отцу моей жены, и после пяти лет я опять увидел этот пыльный и совершенно неинтересный город и комфортабельный дом, поставленный на настоящую “барскую ногу”, с громадных размеров полутемными комнатами и с окнами, всегда закрытыми жалюзи от палящего солнца. Из Ростова я привез законченные в Петербурге акварель “Садик у стены” и большую пастель “Сараи и склады” — последняя на выставке “Союза” обратила на себя внимание. Юон, мнением которого я дорожил, сказал мне: “Вы сами не знаете, что Вы сделали”... (эта работа была воспроизведена в “Аполлоне”). Но пастель эта больше не существует: я стал ее поправлять и испортил.

Недолгое пребывание в деревне у моей матери было очень продуктивным, я нашел в Семеновке и селе Инжавино множество курьезных мотивов — золотой крендель у сельской булочной, резные кладбищенские ворота со столбами, увенчанными жестяными луковицами, домики с зеленой крышей и железным кружевом на дымовых трубах, деревенскую улицу — серая линия изб с одинаковыми крылечками — и около маминого дома печальный вырубленный сад. Также из Ростова я вывез довольно много рисунков — двор с удивительными сараями и конюшнями, садик у кирпичной стены, зал с узкими трюмо в простенках окон, с отражениями в паркете — один из первых и, может быть, самых удачных моих интерьеров. Некоторые летние рисунки я разработал уже в Петербурге и выставил на выставке “Союза”.

С детства меня волновал вид приближающегося Петербурга, и это волнение с годами становилось все острее, когда так часто потом приходилось возвращаться из Москвы. Если поезд подходил к Петербургу вечером, то за семафором виднелась далекая россыпь городских огней и длинные цепочки уличных фонарей; если утром, то уже издали над широкой равниной домов золотился купол Исаакия и блестели иглы и шпили Петербурга, даже сжималось сердце увидеть снова все это! И когда с вокзала я уехал к себе домой после пестрой, тесной, расхлябанной Москвы с ее “кривоколенными” переулками и тупиками, всегда меня по-новому поражали петербургские просторы и эта ровная линия крыш, и больше всего зимой, когда снег лежал на всех карнизах зданий и подчеркивал грандиозную горизонтальность Петербурга. Мне чувствовалось все сильнее, что именно тут и только тут, в этом в высшей степени строгом и серьезном городе, под этим серым и грустным небом, может и должно рождаться и совершаться нечто очень значительное. И по контрасту с Москвой я все больше и больше чувствовал и все больше любил дух Петербурга, его мужественный и суровый genius loci. Я думаю, что именно в эти годы, с 1904 по 1906, было время наибольшего подъема в моем рисовании “лирического” и интимного Петербурга. Я только был довольно однообразен в моей технике раскрашенного рисунка, и никто мне почему-то не подсказал изменить эту технику и обратиться к иным, живописным приемам. Это пришло само собой уже перед революцией 1917 года и в первые годы после нее, когда я увидел трагическое лицо Петербурга и испытал иной и прощальный подъем перед тем, как покинуть Петербург навсегда.

Но у меня был период и охлаждения к темам Петербурга (я думаю, между 1908 и 1914 гг.). Когда меня провозгласила критика “поэтом Петербурга”, мне стало противно носить этот ярлык и исполнять как бы “общественный заказ” и как обязанность продолжать это “воспевание”. Стать “специалистом” и “творить под диктовку” претило всей моей натуре художника и моему вкусу.

В 1912 г. я сделал большую панораму Петербурга, рисуя непосредственно с натуры (из алтаря Сенатской церкви), — это был заказ для школьных картин Кнебеля, и потому я рисовал без особенного подъема.

На моих глазах, благодаря журналу “Мир искусства”, рос все больший интерес к красотам старого Петербурга не только в художественном мире, но и вообще происходил как бы общий сдвиг вкуса в отношении к Петербургу, в облике которого еще недавно видели одну казенщину и казарменность. Думается, что для “пропаганды Петербурга” сыграли вначале известную роль многочисленные рисунки — мотивы Петербурга, печатавшиеся с 1903 г. на весьма популярных и очень распространенных в России открытых письмах Красного Креста, — Остроумовой и мои.

Должен сказать, что я сам выбирал эти мотивы, рисовал только то, что мне самому нравилось, и был совершенно свободен. Это я всегда очень ценил и, кстати, хочу добрым словом помянуть И. М. Степанова, преданного “Миру искусства” друга, который “изобрел” художественную открытку и столько сделал для популяризации наших произведений.

1903 год (предпоследний в жизни [журнала] “Мир искусства”, когда я был уже в курсе всех его дел и много работал по книжной графике) был особенно продуктивен в области художественной книги. Пример давал сам журнал “Мир искусства”, замечательно печатавшийся в типографии Голике и Вильборга. Вышла в свет большая книга бар[она] Н. Н. Врангеля “Музей Александра III” и начала печататься выпусками “Русская школа живописи” Ал[ександра] Бенуа, а до этого роскошно издано было “Царское Село” его же (для всех этих книг мною, Лансере и Яремичем было нарисовано множество виньеток и узорных надписей). В том же году была издана Экспедицией заготовления государственных бумаг очаровательная “Азбука” Александра Бенуа — она рождалась на моих глазах, но та же Экспедиция, вначале столь расположенная к иллюстраторам “Мира искусства”, отказалась издать иллюстрации Бенуа к “Медному всаднику”, чем все мы были возмущены. “Медный всадник” с этими чудесными иллюстрациями был через много лет прекрасно издан отдельной книгой Комиссией по популяризации русских художественных изданий (бывшее изд[ательство] Красного Креста).

Деятельность “Мира искусства” с самого начала журнала протекала в условиях очень не мирных — травля прессы продолжалась, хотя нас это только забавляло, но был ряд неприятностей, тяжелых и для журнала, и для самого Дягилева и его сотрудников.

В 1903 г. Бенуа, вследствие каких-то недоразумений с Обществом поощрения художеств, отказался по своей горячности от редактирования “Художественных сокровищ России”. Подробности мне неясны, но тут сыграл какую-то отрицательную роль Адриан Прахов и... наш сотоварищ Рерих, секретарь Общества поощрения художеств, умывший, по-видимому, руки.

После этого с начала 1904 г. Бенуа стал редактировать номера “Мира искусства”, которые посвящались старинному искусству, Дягилев же оставался редактором выходящих в очередь с ними номеров с обзором современного искусства. При этом “двуумвирате” журнал 1904 г. был необыкновенно содержательным, так что отказ Бенуа от редактирования “Художественных] сокр[овищ] России” только обогатил “Мир искусства”.

В 1903 г. Дягилева и [объединение] “Мир искусства” постиг очень большой и неожиданный удар. На выставку журнала “М[ир] иск[усства]” в Пассаже съехалось много москвичей, участвовавших на этой выставке, и обнаружилось накопившееся недовольство “диктаторством” Дягилева. Тут играло роль и личное самолюбие — многих задел очень резкий фельетон Бенуа, — и вообще сказался традиционный антагонизм Петербурга и Москвы. На большом собрании, устроенном Дягилевым в его доме, он решил поставить точку над “i”, и вроде как бы возбудил “вопрос о доверии”, и тут неожиданно оказалось, что у москвичей уже предрешена организация самостоятельного выставочного объединения — “Союза русских художников”. Дягилев тут же отказался от ведения выставочного дела, и москвичи, люди гораздо более деловые, чем мы, оказались победителями. (Коноводами были Переплетчиков, Виноградов и хитрый Костя Коровин.)

Только что образовавшийся “Союз” сразу же начал зазывать в свое общество петербуржцев, и нас стали заочно выбирать в члены “Союза” и в экспоненты его выставок. Дягилева никто заменить не мог, и ни у кого не было бы охоты взяться за новую организацию выставок. В “Союзе” же все было отлично и по-коммерчески налажено.

Всем было не по себе идти в московский лагерь, но в силу необходимости и с большими колебаниями пришлось согласиться на уговоры москвичей.

Дягилев мог только пожать плечами... (Будущее показало, какой непрочной оказалась наша связь с Москвой)...

Ничто не предвещало между тем конца журнала “Мир искусства” — он был в полном своем расцвете, — но год 1904 оказался последним; в конце его издание прекратилось.

Многие думали, что причина в каких-то внутренних неладах и в том, что Дягилев “устал” или ему “надоело”, но это неправда. Внутри все было по-прежнему дружно, а Дягилев, несмотря на все неприятности, не только не утратил своей энергии, наоборот, — это доказала его “Историческая выставка портретов” в Таврическом дворце, предприятие всероссийское, устроенная вскоре по закрытии журнала, но уже все лето 1904 г. Дягилев посвятил подготовке этого грандиозного дела.

Единственной причиной прекращения “Мира искусства” было отсутствие средств на дальнейшее его издание...

Никто, кроме самых ближайших друзей Дягилева, не был в курсе того, на какие средства журнал издается, и об этом как-то даже не принято было говорить. Знали лишь, что в самом начале деньги на журнал даны были Саввой Ивановичем Мамонтовым и княгиней Тенишевой. Мамонтова затем постигла беда: он был объявлен банкротом, и Тенишева с трудом и, по-видимому, неохотно продлила субсидию.

В своей книге “Воспоминания” она подробно и откровенно недоброжелательно излагает все перипетии своих отношений к “Миру искусства”.

Давая деньги на журнал и считая себя его “хозяйкой”, эта властная женщина обрушивается на журнал и на Дягилева с рядом очень несправедливых упреков-осуждений якобы за “травлю” Верещагина (на деле “Мир искусства” считал его лишь усердным изобразителем, а не художником), “не может примириться с раздуванием ампира, с восхвалением всего иностранного в ущерб русскому и с явно враждебным (!) отношением к русской старине...” (привожу подлинные выражения). “Я потребовала, — пишет она, — изменить состав сотрудников, пригласить Рериха (вместо Бенуа), и, когда в списке сотрудников я прочла имя Бенуа, я немедленно поместила в газетах объявление, что никакого участия в журнале не принимаю и принимать не буду”. Это и было смертью “Мира искусства”. Однако княгиня ошиблась, и журнал просуществовал еще два года, ибо пришла совершенно неожиданная помощь.

В это критическое для “Мира искусства” время Серов писал свой знаменитый портрет государя (в тужурке), беседовал с ним запросто во время сеансов и рассказал о “Мире искусства”, о его культурном значении и о его материальных затруднениях, даже о несчастии, постигшем Мамонтова, и царь неожиданно для Серова предложил субсидию журналу на два года из его личных средств в размере пяти тысяч рублей..

Этот жест остался тайной почти для всех, и, разумеется, ни Дягилеву, ни кому другому естественное чувство корректности не позволило разглашать об этом. (Сам я узнал о субсидии много лет позже.)

В 1904 г. кончалась эта субсидия, шла неудачная для России война, надвигалась революция, и поднимать вопрос о возобновлении субсидии было неуместно.

Историческая выставка портретов

В 1904 г. журнал Дягилева “Мир искусства” и его ежегодные выставки современных художников после семилетней деятельности прекратили свое существование. Результаты этой деятельности, всколыхнувшей сонное царство нашего искусства, которое впадало в крайний провинциализм, уже тогда могли быть признаны огромными. Теперь же, по прошествии 50 лет, в перспективном отдалении, заслуги журнала, всего круга “Мира искусства” и самого Дягилева особенно ясны: это было обновление нашей художественной культуры, можно сказать, — ее возрождение.

В широчайшую программу “Мира искусства”, помимо пропаганды современного западного искусства, связи с которым так не хватало нашему художественному миру, входила и пропаганда и, можно сказать, “реабилитация” нашего собственного искусства прежних лет. Многое было забыто: наш замечательный XVIII век был в небрежении; красота Петербурга, воспетая Пушкиным, трактовалась как казенный, казарменный стиль; европейские влияния считались гибельными для русского искусства. На все это “Мир искусства” открыл глаза по-новому.

Хотя “Мир искусства” был явлением чисто петербургской культуры, его интересы в области русского искусства вовсе не ограничивались петербургским периодом: непрерывно, с первого до последнего номера журнала, помещались статьи и репродукции, посвященные творчеству допетровской Руси, и, что особенно следует отметить, было всегдашнее стремление объединить оба мира: Петербург и Москву — задача почти неосуществимая...

Когда стало ясно, что журнал должен прекратиться, Дягилев направил свою неисчерпаемую энергию на организацию нового художественного дела: собрать со всей России русские портреты для исторической выставки, где бы во всем блеске могло быть показано портретное искусство, созданное у нас с Петра Великого до наших дней [До Петра портреты были большой редкостью, царей писали или гравировали преимущественно иностранцы, и большей частью это были изображения более или менее фантастические, лишь при Алексее Михайловиче портретное искусство в Россию стало проникать через Польшу. Несколько редчайших русских портретов этого времени во весь рост (парсуны) фигурировали на выставке.]. Это удалось Дягилеву в полной мере и было как бы завершением деятельности “Мира искусства” в области истории русского искусства петербургской эпохи.

Никто, кроме Дягилева, в то время не мог бы взяться за это грандиозное предприятие. Не говоря об его организаторском таланте, энтузиазме и любви к XVIII веку, особенно русскому, он обладал глубокими знаниями в этой области, что доказала его книга, увенчанная Уваровской премией Академии наук в 1902 г., о гордости русского искусства — Дмитрии Левицком.

С самого начала Дягилев нашел сочувствие у вел. кн. Николая Михайловича, которого знал лично и который как раз в это время (1904 г.) начал издавать свой замечательный труд: многотомную книгу in folio [В лист (лат.).] о русских портретах.

Кстати сказать, вел. кн. был редким исключением в своей среде, стоял вне всякой политики, не занимал никакой командной должности, как Другие его родственники, и как историк был весьма уважаем в научном мире. Ему были доступны, конечно, все архивы, и он был автором многих исторических книг, посвященных главным образом эпохе Александра I.

Николай Михайлович дал свое шефство будущей выставке, устроил ей государственную субсидию и помог Дягилеву получить в полное его распоряжение для портретной выставки чудесный Потемкинский Дворец в Таврическом саду, много лет пустовавший и стоявший еще совершенно не тронутым, каким он был при Екатерине [II].

В каждой русской семье, которая дорожила памятью своих предков, сохранялись портреты отцов и дедов — так было заведено искони. Писали их и русские художники, и заезжие иностранцы. С начала XVIII в. очень многие прославленные в Европе портретисты приглашались ко двору и писали членов царствующего дома и русскую знать. Портреты хранились во дворцах, министерствах, в разных учреждениях, в частных домах обеих столиц и во многочисленных поместьях. В имениях часто сохранялись целые галереи предков — портреты, миниатюры, силуэты, иногда и бюсты порой людей ничем не замечательных и никому не известных, но подчас изображения необыкновенно интересные и ценные с историч еской и бытовой точек зрения. Качество этих произведений, конечно, было самое разнообразное, но среди них были настоящие шедевры, многие из которых оставались неизвестными публике, так как были скрыты во дворцах (как, например, чудесные “Смолянки” Левицкого), в особняках нашей аристократии и в бесчисленных имениях. Лишь в некоторых изданиях появлялись репродукции таких портретов, больше всего в журналах “Художественные сокровища России” и “Мир искусства”, но многое оставалось неизвестным.

Наиболее простой задачей Дягилева было получить портреты для выставки из дворцов, разных учреждений и частных коллекций Петербурга: все это было под рукой, шефство великого князя открывало все двери, и Ал. Бенуа, который хорошо знал все дворцы столицы и ее окрестностей — Царское Село, Петергоф, Ораниенбаум, Павловск, Гатчину, а также и многие подмосковные [усадьбы], тут ему много помог. В сотрудники по устройству выставки Дягилев пригласил нескольких молодых любителей и знатоков искусства, художественных критиков, коллекционеров, которые знали, что можно было найти в частных собраниях, — это были бар[он] И. Н. Врангель, С. Н. Тройницкий, П. П. Вейнер, С. П. Яремич, А. А. Трубников, С. Н. Казнаков и кн. В. Н. Аргутинский — будущие основатели и сотрудники журнала “Старые годы”.

Предстояло еще получить портреты из Москвы и из провинциальных музеев, но главная и самая трудная задача была — раздобыть то, что могло находиться во множестве имений, разбросанных по разным губерниям. Дягилев самолично взялся за этот поистине гигантский труд — объехать все те имения, где, как было доподлинно известно, находились старинные портреты или где можно было предполагать их наличие. Время для того, чтобы разыскать эти скрытые сокровища, собрать и показать их, было самое подходящее, так как вместе с разными изменениями в быту, особенно помещичьей жизни, когда стали вырубаться “вишневые сады”, наступало полное равнодушие к окружающему, и “культ предков” уже выдыхался. Оказалось, что это надо сделать и потому, что надвигалась первая революция, которую в то время мало кто предвидел. Дягилев же — я в этом уверен — ее предчувствовал и потому торопился. Лето 1904 г. было еще спокойное (я сам это видел, так как прожил то лето в Тамбовской губернии, в деревне, и потом проехал всю Россию с севера на юг) — это было как бы “затишьем перед бурей”. Все это лето и было посвящено Дягилевым объезду имений.

Местные власти были, конечно, заранее уведомлены бумагой великого князя о дягилевской миссии и должны были помогать его поискам и посылке портретов в Петербург. Он ездил по России со своим секретарем А. Мавриным и побывал в самых отдаленных, “медвежьих” углах нашей родины. Чрезвычайно жаль, что Дягилев не оставил записок о своих странствиях и наблюдениях, и мы имеем лишь самые общие и отрывочные сведения об этой его поездке.

“С последним дуновением летнего ветра, — сказал он в своей речи на московском банкете после открытия выставки, — я закончил долгие объезды вдоль и поперек необъятной России: видел глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием, посетил дворцы, странно обитаемые сегодняшними милыми, средними, не выносящими тяжести прежних парадов людьми, где доживают не люди — где доживает быт...”

“Добыча” Дягилева была огромная. Иногда, не имея времени на месте разобраться в картинах, он брал огулом целые “галереи предков”, чтобы уже в Петербурге, в самом Таврическом дворце, делать окончательный отбор и производить художественную оценку каждого портрета.

С осени 1904 г. я по приглашению Дягилева стал принимать довольно близкое участие в устройстве Исторической выставки в Таврическом дворце. Дворец был мне уже знаком: в его великолепной белой колонной зале, с длинным рядом сверкающих хрустальных люстр, давались симфонические концерты под управлением Никиша, которые я посещал. Место, где в прошлом Потемкин ставил блестящие празднества, было как раз подходящим для того праздника искусства, каким хотел сделать и сделал Дягилев портретную выставку.

Чтобы под выставку приспособить огромные залы дворца, их приходилось разделять перегородками, которые не мешали бы архитектуре дворца, и эта задача была поручена молодым архитекторам Щуко и Ник[олаю] Лансере и художнику Е. Лансере. Получился целый ряд зал, предназначавшихся для портретов отдельных царствований: Петра, Елизаветы, Екатерины, Павла и др[угих], и каждый зал был декорирован в соответствующем эпохе стиле, стены же перегородок обтягивались материей различных цветов. Особенно удачно был спроектирован Павловский зал с черным бархатным балдахином над страшным портретом императора, изображенного в одеянии гроссмейстера Мальтийского ордена и с короной, надетой набекрень, работы Тончи. Под современный портрет, со второй половины XIX в., кончая Серовым, Кустодиевым и Сомовым, был отведен большой Зимний сад, полукруглый зал — абсида дворца, то самое место, где потом был устроен зал заседаний Государственной Думы. Центральная часть главного колонного зала дворца была отведена под “атриум” выставки, и там сооружался по планам Бакста трельяжный сад в духе XVIII в. с боскетами из лавровых деревьев, но когда Бакст торжественно показал свое произведение Дягилеву, тот неожиданно раскричался: “Что за кладбище ты тут устроил!” — и велел сейчас же все сломать до основания. Бедный Бакст должен был послушаться нашего деспота и сделал все по-новому, и, нужно сказать, этот новый боскетный сад оказался удачнее первого и был действительно очаровательной декорацией. Портретные мраморные бюсты екатерининского и александровского времен особенно украсили этот вход на выставку.

Чтобы все выставочные залы привести в еще более парадный и как бы “жилой” вид, их надо было обставить соответствующей эпохе мебелью и старинными предметами искусства, и эту задачу Дягилев поручил мне. Нашлись прежде всего в самом Таврическом дворце и в сараях на берегу Невы огромные склады мебели начала XIX в., а также множество декоративных украшений — остатки прежних празднеств во дворце—золоченые орлы, трофеи и короны екатерининского времени, которые пригодились для убранства выставки. Но главная моя миссия состояла в объезде всех императорских дворцов Петербурга для выбора нужных вещей. Не очень легкая задача эта была мне, конечно, крайне интересна. Мне был дан в помощь реставратор Эрмитажа, толстый Сидоров, который знал все дворцы, и мы с ним разъезжали по всему Петербургу на извозчиках (автомобилей еще не было) с бумагой от министерства двора, открывавшей доступ всюду. Я побывал и во дворцах, мало кому известных и давно пустовавших, как, например, в маленьком Петровском на Петровском острове, вскоре сгоревшем дотла, в Екатерингофском, а также в Елагинском и Каменноостровском. Больше всего мы взяли из Зимнего дворца — обошел все его колоссальные залы — и почти ничего из Аничковского: там вся мебель оказалась на удивление банальной, а подчас и безобразной — изделия Мельцера в квазирусском стиле с полотенцами и петухами. Я воспользовался случаем и зашел в не доступный никому кабинет Александра III, огромную и пренеуютную комнату, занимавшую весь фасад дворца вдоль Невского и сохранявшуюся в том виде, как и при его жизни. Там было много семейных фотографий и групп, где члены царской фамилии сняты были в штатском виде, и я подивился гигантскому умывальнику, во всю стену в конце кабинета, — точно могучий царь смывал весь обильный пот своих трудов в этом lavabo [Умывальнике (франц.).]. В деревянном Екатеринингофском загородном дворце мы нашли необыкновенно пышную мебель елизаветинского времени, черную с золотом, расписанную в китайском духе, которая была в крайне плачевном состоянии: крыша дворца протекла, и в частности вода капала на один замечательный стол, и, кажется, только тут управляющий это заметил. Из очаровательного Елагинского дворца на Островах мы могли взять изящную мебель карельской березы павловского времени, а Каменноостровский дворец принцессы Альтенбургской оказался переполненным великолепной ампирной мебелью, белой с золотом, сделанной по рисункам Росси, которая особенно украсила Историческую выставку. (В тот солнечный зимний день большой белый зал Каменноостровского дворца был, помнится, сказочно красив — весь в прозрачном хрустале — с вазами и люстрами, а в огромные окна, до полу, глядел заиндевевший парк.) Попутно во всех дворцах я делал наброски всего примечательного.

Еще задолго до начала работ по устройству выставочных зал стали прибывать ящики с портретами со всех концов России и ими начали заполняться все помещения Таврического дворца. Я часто присутствовал при том, как вынимали картины из вороха стружек и сортировали их, и было много сюрпризов и любований, а держать в руках и временно, так сказать, “обладать” каким-нибудь Боровиковским или Росленом и рассматривать эти портреты вплотную было огромным удовольствием. Тут я видел Дягилева во всем его блеске. Портреты часто бывали анонимные, и тогда приходилось устанавливать и авторство художника, и личность изображаемых персон, среди устроителей бывали разногласия и споры. Дягилев же поражал своей необыкновенной интуицией в определениях, всегда безошибочных, поражал и памятью и вообще всеми своими сведениями в области портретной живописи. Многие портреты из огромного количества присланного были забракованы. Развеска колоссального количества портретов была задачей весьма сложной, но Дягилев имел долголетний опыт и всем руководил, входя, как всегда, в мельчайшие детали.

Был трагикомический случай: водружали один громадный портрет Александра I, и рабочий, возясь с его прикреплением, сорвался с лестницы и провалился сквозь холст, сделав во чреве императора огромную дыру. Произошел невероятный переполох, и Дягилев, поспешивший на место катастрофы, первым делом спросил: “Не сломал ли себе шею этот несчастный?” Но рабочий оказался жив и невредим и получил щедро на чай, а невозмутимый толстый Сидоров, мой “гид”, случившийся тут же, на моих глазах сразу же начал операцию с “Александром I”. Он так быстро зачинил свежую рану, растянув портрет на мраморном столе и загладив утюгом рубцы, что все поражены были его искусством. После окончательной ретушевки никаких следов не осталось, и казенное учреждение, от которого был получен портрет, так и не узнало о случае и не могло ничего заметить.

Перед открытием выставки, когда уже кончались работы по развеске портретов, мебель, привезенная из всех дворцов, мной была распределена по соответствующим залам и очень оживила выставку. Особенно всех восхитила елизаветинская китайщина, найденная мной в Екатерингофском дворце, — этот раритет никому не был известен. Помимо огромного художественного наслаждения от дивных портретов, собранных на выставке, само ее декоративное устройство могло удовлетворить самый требовательный вкус — тут все было подлинное и все было, как и подобало духу “Мира искусства”, который там царил, “выдержано в стиле”. Я был рад приложить собственную руку к этому устройству, хотя мое участие выразилось лишь в немногих мелочах — маленьких плакатах, обозначающих в каждом зале его эпоху, памятной этикетке на каждом портрете и в других графических работах. Я сделал, кроме того, по просьбе Дягилева большой рисунок на пергаменте, украсивший адрес, поднесенный устроителями Исторической выставки вел. кн. Николаю Михайловичу.

Историческая выставка портретов открылась 6 марта 1905 г. Дягилев сумел устроить праздник открытия с большой торжественностью. Но и сама выставка была в нашей жизни настоящим праздником искусства [...]

Летом 1905 г. вспыхнула революция, и погибло множество предметов искусства и семейных реликвий. По счастью, некоторые портреты были спасены именно тем, что были отосланы на нашу Историческую выставку в Петербурге.

Для русской художественной культуры выставка имела очень большое значение: она дала возможность новых художественных сопоставлений и разных оценок, на ней было сделано и немало открытий, так как множество портретов было выставлено впервые. Целый ряд художников, в том числе Н. Ге и Крамской, показались в ином свете, более значительными и привлекательными по живописи и тому, что особенно свойственно русскому портретному искусству, — психологичности или, точнее, душевности. С этой точки зрения можно было по-новому оценить на выставке, между прочим, Винтергальтера, работавшего в России в 1840-х годах. Кисти этого блестящего салонного портретиста Второй Империи, часто слишком нарядного и эффектного, принадлежал портрет княгини Е. К. Воронцовой, той, к которой в ее молодости был неравнодушен Пушкин, — совершенно исключительный для этого художника по живописи, простоте, жизненности и необыкновенному очарованию. Я подолгу простаивал перед этим портретом...

На выставке, наряду с русскими художниками, фигурировали все наиболее выдающиеся иностранные портретисты, работавшие в России с начала XVIII в. и запечатлевшие многих представителей русской царствующей династии, аристократии и знаменитых людей. Особенно поражали всех на выставке портреты Рослена по их мастерству и выразительности. Выставка с очевидностью доказывала, что наши портретисты того же XVIII в. — Левицкий, Боровиковский, Шубин, Щукин, Рокотов и более позднего времени, как братья Брюлловы, Кипренский, Тропинин, Варнек, Соколов, стоят на уровне лучших европейских — их современников.

Несмотря на все старания Дягилева и вел. кн. Николая Михайловича, идея — создать из всего, так счастливо собранного, музей — не осуществилась. Шла японская война, разрасталась революция, и правительству было не до этого, и по закрытии выставки почти все портреты были развезены по своим местам, за исключением некоторых Дворцовых портретов, переданных в Русский музей Александра III. Был издан очень тщательно составленный каталог, над которым работали многие сотрудники Дягилева. Каталог этот, изданный в нескольких частях, был, к сожалению, без репродукций, но многие портреты, как и интерьер выставки и боскеты Бакста, были увековечены на открытых письмах Красного Креста. Лучшим же памятником замечательного события явилось издание вел. кн. Николая Михайловича “Русские портреты”. Оно было напечатано в 5 томах с великолепными воспроизведениями портретов (издание это было закончено в 1909 г.).

Единственный (и несправедливый) упрек, который делали Дягилеву по поводу выставки, был в отсутствии на ней многих художников-передвижников. Но он предпочитал, чтобы выставка выиграла в качестве, хотя бы и за счет исторической полноты, да и многие портретисты той эпохи (1870—1880 гг.) весьма бы потеряли от соседства с их собратьями — Крамским или Репиным: оба последние были хорошо представлены на выставке, как и прославленный портретист того времени Констан[тин] Маковский. Своей портретной выставкой Дягилев окончательно завоевал и привлек на свою сторону общественное мнение. После многолетней борьбы, которую он вел вместе с “Миром искусства” против косности и отсталости нашей в искусстве, это был его заслуженный триумф. Помимо своего огромного художественного значения. Портретная выставка Таврического дворца была и исторической. Эта незабываемая “ассамблея” изображений представителей всего петербургского периода нашей жизни, придворной, официальной и интимной, была как бы история этого времени и его быта в лицах.

“Не чувствуете ли вы, — говорил Дягилев в упомянутой речи по поводу выставки, — что длинная галерея портретов великих и малых людей, которыми я постарался заселить великолепные залы Таврического дворца, есть грандиозный и убедительный итог, подводимый блестящему, но, увы, омертвевшему периоду нашей истории...” По его словам, во время его “жадных странствий” он особенно убедился в том, что мы живем в страшную пору перелома: “Мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что останется от нашей усталой мудрости. Я уверен, что вы свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой, неведомой культуры, которая нами возникнет, но и нас отметет...” Слова эти оказались во многом пророческими. ..

Закрылась выставка раньше предполагаемого срока, так как Таврический дворец был отдан под Государственную Думу и должен был в спешном порядке перестраиваться. Увы, новый зал Думы, бесстильный и некрасивый, представлял большой контраст со всем тем, что блистало великолепием на том же самом месте. Лишь большой колонный зал, где перед этим были развешаны великолепные портреты екатерининского времени, остался почти нетронутым, и он стал прозаическим и шумным “кулуаром” нашего недолговечного парламента.

Историческая портретная выставка была заключением всей художественной деятельности Дягилева в России. С 1906 г. он начал за границей новую блестящую деятельность — ознакомление Запада с русским искусством, которое одержало ряд побед и, можно сказать, покорило Европу. Он начал с концертов русской музыки и русских оперных спектаклей и одновременно с большой ретроспективной русской выставки в Париже (Grand Palais [В Большом дворце (франц.).]) и затем в Венеции и в Берлине, на которой были и многие портреты с выставки в Таврическом дворце. С 1909 же года, то есть спустя четыре года после Исторической выставки в Петербурге, он, как известно, всецело отдался пропаганде в Европе русского балетного искусства. “Saisons Russes” [“Русские сезоны” (франц.).] Дягилева давались ежегодно в Париже, Лондоне, Берлине, Барселоне и продолжались два десятилетия, до самой его смерти, на 57-м году его замечательной жизни.

Зимой 1954—1955 гг. в Лондоне была выставка, посвященная Дягилеву, по случаю 25-летия со дня его смерти, имевшая неслыханный успех (больше 100 тыс[яч] посетителей). Там было собрано все, что касалось его русских балетных сезонов за границей, и были выставлены театральные эскизы всех художников, работавших с ним, начиная с Ал[ександра] Бенуа и Бакста и кончая Пикассо и Руо. На выставке память Дягилева была прославлена достойно, но лишь как вдохновителя балета и пропагандиста нового в искусстве. Все же, что было им сделано для искусства раньше, в России, было упомянуто лишь вскользь в каталоге, и не было на выставке никакого следа самого Петербурга — художественной родины Дягилева, где был источник и всех его балетных начинаний в Европе. А главное, — не было отмечено то, что в Дягилеве являлось таким исключительным: широта его вкуса, ибо рядом с его увлечением и интересом к “последнему слову” в искусстве , он всю жизнь, до конца, оставался верен своей любви к XVIII в., к старинной музыке и к Чайковскому...

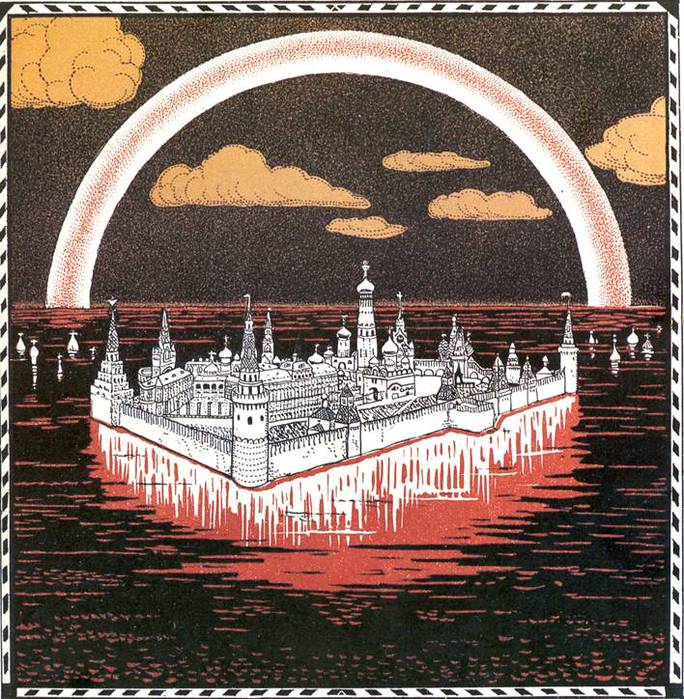

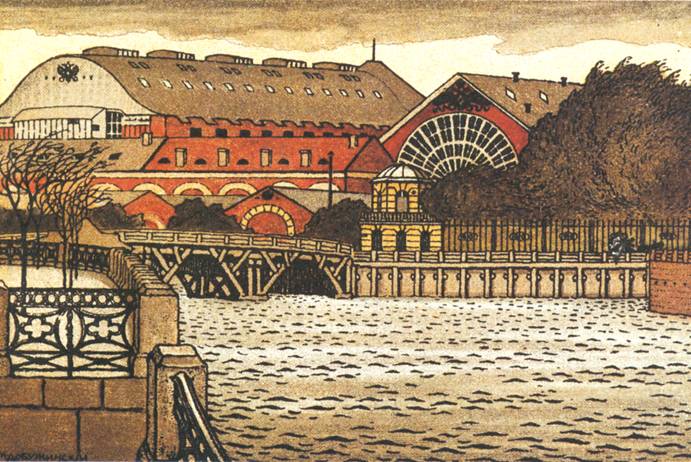

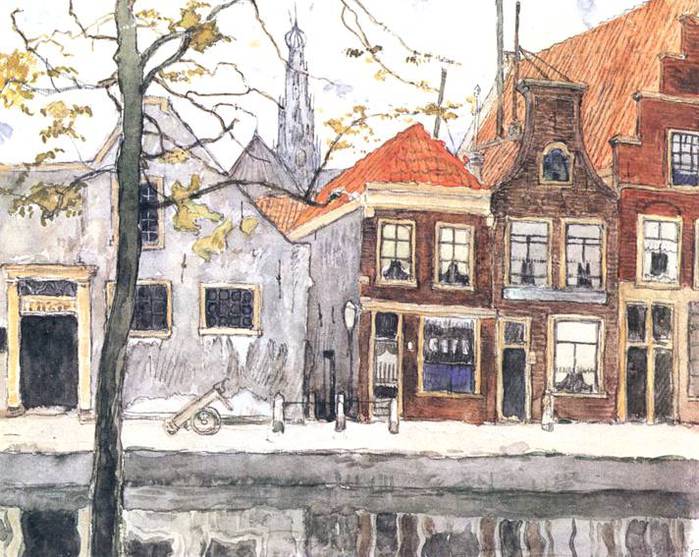

Петербург. Фонтанка. Летний Дворец Петра Первого. 1902

3.

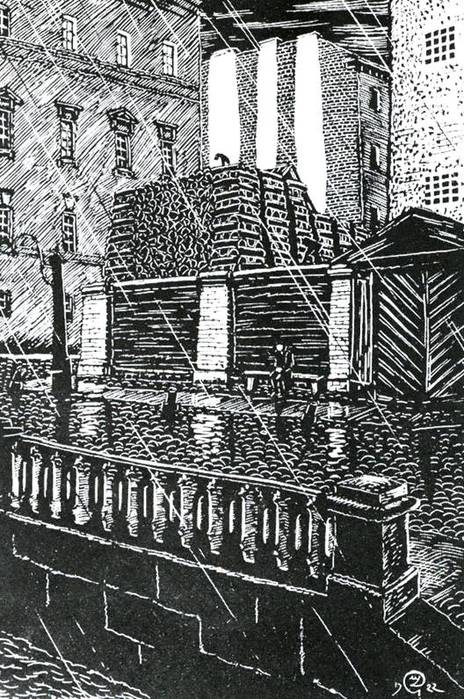

Петербург. Мойка. У Нового Адмиралтейства. 1903

4.

Кукла. 1905

9.

Стеклянная улица в Вильно. 1906

12.

Сад. 1915?

14.

Неаполь. 1911

16.

Поцелуй (Двое в городе). 1918

19.

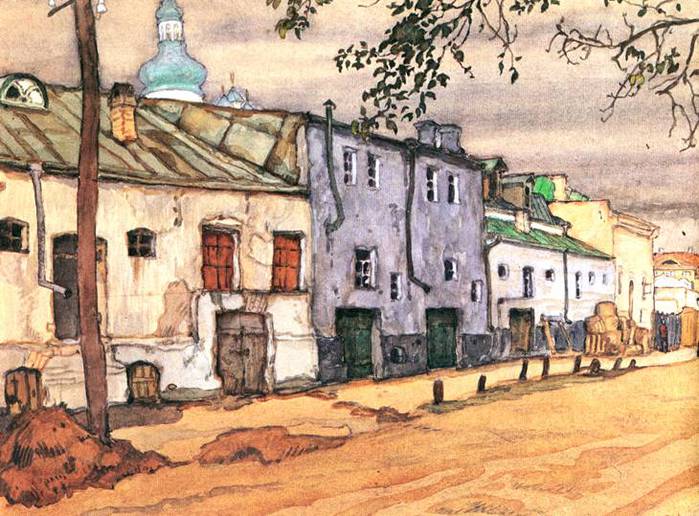

Витебск. 1919

20.

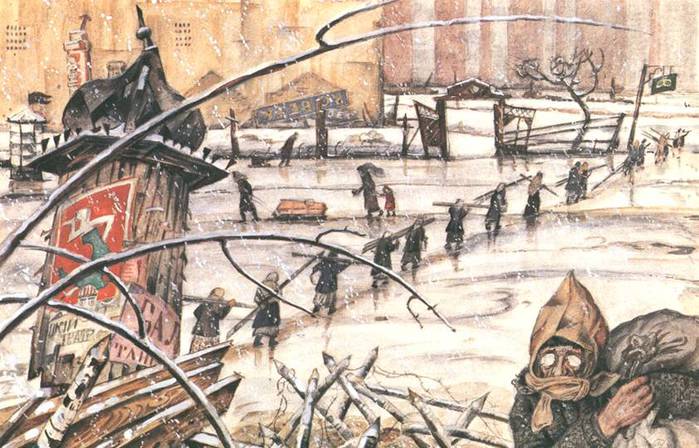

Митинг перед Дворцом Искусств. 1920

21.

Из жизни Петрограда 1920 года. 1920

22.

Иллюстрация к повести Достоевского «Белые ночи». 1922

24.

Зеленая диванная. Эскиз декорации к пьесе Тургенева «Месяц в деревне». 1909