Центральная улица Суздаля сложилась из четырёх: Пинаевской, которая шла от Владимирской заставы до моста через Каменку; Владимирской – от моста до Торговой площади; Большой Владимирской – от Торговой площади до Ризоположенского монастыря; Ярославской – от Ризоположенского монастыря до Ивановской заставы.

Владимирская застава (въездные ворота были разрушены, так как они сильно ограничивают ширину проезжей части).

В 1924 году центральной улице Суздаля было присвоено имя Ленина.

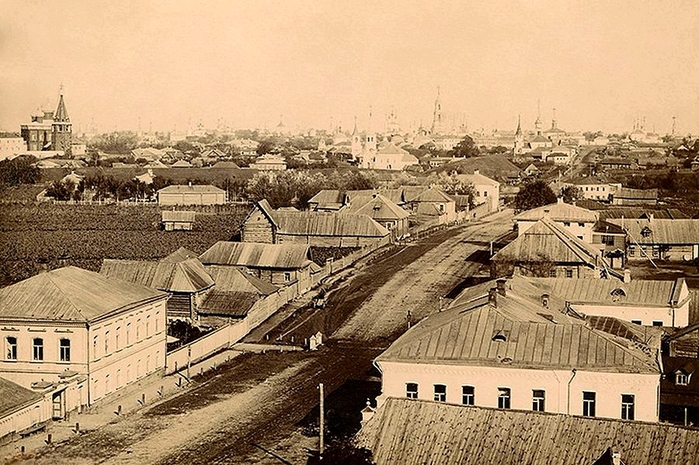

Вид на центральную улицу Суздаля со Знаменской колокольни. 1889 г.

Вдоль этой почти идеально ровной улицы расположено большинство достопримечательностей, ресторанчиков, кафе, магазинов и сувенирных лавок. Поэтому туристы предпочитают гулять именно по ней. И мы не исключение.

Впрочем, всю улицу Ленина мы не прошли, ограничившись отрезком от Спасо-Евфимиева монастыря (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499322170 ) до Торговой площади (о ней тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post503321650) .

Начать рассказ, наверное, следует со Скучилихи – бывшей слободы, которая в XVII веке принадлежала находящемуся рядом Спасо-Евфимиеву монастырю. Здесь расселялись взятые из монастырских вотчин крестьяне, знающие ремесло, в основном кузнецы, плотники, каменщики.

Существуют разные толкования названия этой слободы. Одни связывают происхождение топонима со словом «скучать» – мол, крестьяне-переселенцы очень скучали по своей деревне, по оставленному дому. Другие объясняют название словом «скученно», «куча». То ли крестьяне жили скученно, тесно, то ли здесь скучивались купеческие обозы пяти направлений: московские, юрьевские, ростовские, ярославские и шуйские, нанимали охрану и только после этого выезжали из города длинной вереницей. Версия с обозами мне нравится больше.

Сейчас от Скучилихи остался только один, но очень интересный объект – каменный посадский дом, построенный предположительно в XVII веке. Это одна из первых каменных нецерковных построек в городе.

Дом состоит из двух самостоятельных частей под отдельными двухскатными крышами. Различная толщина стен, размеры кирпичей, отсутствие перевязки в кладке подтверждают, что строились части в разное время. Сначала была построена та, что пониже, одноэтажная, имеющая крытый углубленный в землю вход в подклет с улицы. Другая часть, двухэтажная, с кладовой на первом этаже и с горницей на втором, была пристроена лет через 50. Но дом выглядит единым, цельным, оригинальным.

Украшен он скромно: простой междуэтажный поясок, карниз, каменные наличники с «бровками». Коньки на крыше – это реставраторы постарались в начале 70-х.

В те же годы куда-то исчезло одно окно на фасаде…

Не думаю, что подобных построек в городе было много. Скорее всего, дом этот всегда был уникальным. В Суздале даже богатые купцы предпочитали жить в деревянных домах, только первый этаж (обычно там размещались лавки) возводили из кирпича.

Время постройки и имя первого хозяина дома неизвестны. Краеведы предполагают, что дом принадлежал портному Спасо-Евфимиева монастыря Костьке Добрынкину, упоминания о котором есть в писцовых книгах Суздаля 1628 – 1629 годов. Но чаще дом приписывают идеологу старообрядцев Никите Пустосвяту, потому что о его спорах с патриархом и царевной Софьей экскурсоводам можно долго рассказывать.

В XVIII - XIX веках домом владели харчевники и калачники (по имени одной из владелиц этот посадский дом иногда называют домом Москвиной). В 1970 году дом выкупил Владимиро-Суздальский музей-заповедник, и после реставрации в нём открыли экспозицию «Дом суздальского харчевника XVIII века». Но нам побывать внутри не довелось.

Рядом с посадским домом красивый ансамбль церквей слободы Скучилихи.

Слева – маленький скромный зимний храм Симеона Столпника (1749 год), лишенный каких-либо украшений, справа – летний храм во имя Смоленской Божией Матери (1709 год). Позже, в конце XVIII века, между церквями возвели высокую колокольню в классицистическом стиле.

Приземистый зимний храм с маленькими окошками (он многократно перестраивался и переделывался, первоначальный облик уже не восстановить) подчёркивает монументальность летней церкви, украшенной изящными каменными наличниками и карнизами.

Главки установлены на тонкие и высокие глухие барабаны.

Храм действующий, днём всегда открыт. Внутри евроремонт и новый аляповатый иконостас,

хорошая церковно-сувенирная лавка и много реклам экскурсий.

Оно и понятно: через дорогу красно-кирпичный Спасо-Евфимиев монастырь, главный туристический объект Суздаля.

Здесь многолюдно, не всегда удаётся найти свободную скамеечку в уютном тенистом сквере Пожарского у стен монастыря.

Но если где посидеть в тени деревьев и насладиться погожим деньком, то только тут. Потому что находящийся неподалеку городской парк 950-летия города разочаровывает. Деревья, конечно, красивые,

но сам парк неуютный. Кроме стандартной детской площадки, в нём ничего интересного нет.

Даже скамеечки – редкость.

Впрочем, может быть, так и задумано? Вы, мол, что, в Суздаль по паркам гулять приехали? Да вы только посмотрите, сколько мест вокруг, где присесть можно: вот ресторан «Огурец» приветливо рюмочку протягивает,

вот самый дорогой ресторан Суздаля – «Империалъ», почувствуй себя купцом (если денег хватит).

Можно в «Графин» завернуть.

До парков ли тут? Впрочем, есть место, где и парк, и красота, и рестораны вместе. Это туристический комплекс «Николаевский посад».

Не заметить его с улицы Ленина невозможно. Тут и красивейшие купеческие дома,

с чудесными резными наличниками,

и витрины с кукольными сюжетами,

и красивые клумбы с цветами.

Это только внешняя «изгородь». Сам же отель огромный.

(фото из Интернета)

В нём восемь двухэтажных корпусов (140 номеров), представляющих собой стилизованный ансамбль купеческой усадьбы, три ресторана (богато обставленный "Купеческий", утончённый "Театральный" и настоящий русский трактир - "Опохмелочная")

Для банкетов, крупных торжеств и конгресс-мероприятий комплекс предлагает специальные площадки – 5 современных конференц-залов, киноконцертный зал, переговорные, учебные классы и просторные шатры на 1000 человек. Для поддержания отличной формы и прекрасного настроения – современный многофункциональный спорткомплекс на 800 посетителей, с бассейном (5 дорожек по 25 метров, с водой из собственной скважины), рингом, хореографическим и тренажёрным залами, инфракрасной и финской саунами, русской баней, хамамом.

Здесь часто проводятся культурные и спортивные мероприятия областного и всероссийского уровней.

И территория оформлена соответственно.

В парке, окружающем корпуса отеля, растёт более ста видов растений. Это берёзы и яблони, красная смородина и декоративные ели, много цветов.

У входа на территорию отеля посетителей встречает очаровательная "Суздальская огуречница" – тётушка, торгующая огурцами (скульптор Игорь Черноглазов).

Огурец – символ Суздаля. Считается, что местные огурчики ароматные и крепкие. Выращиванием огурцов в этих местах начали заниматься ещё с XII-XIII веков (семена найдены археологами в культурном слое), но мода на них пришла в провинциальный город в XVIII веке.

В XIX веке огурцы занимали III место в рейтинге самых популярных огородных культур Суздаля. Местный историк Анания Фёдоров писал по этому поводу: «В Суздале по доброте земли и приятности воздуха лука, хрена, а наипаче огурцов преизобильно». А после нашествия луковой мошки огурцы стремительно вырвались вперёд.

Суздальские мещане-огородники для выращивания огурцов начали обзаводиться парниками и теплицами. Хорошему урожаю способствовали плодородные, рыхлые, лёгкие почвы суздальского Ополья (а в соседних уездах с трудом выращивали даже рожь).

Развитие огуречного дела в Суздале прервала революция 1917 года. На артели огородников и садоводов начались гонения, и к 1921 году они полностью закрылись. Тех немногих, кто пытался продавать излишки со своего огорода на рынках, преследовала милиция.

Второй рассвет суздальского огурца пришёлся на 60-е годы прошлого века. С появлением дешёвой полиэтиленовой плёнки и лёгких парников выращивать огурцы стало очень выгодно. Потомственные суздальские огородники в своих тепличках получали урожай уже в начале марта и продавали свои ранние огурчики по бешеным ценам в соседних городах — Иванове, Ярославле, Костроме. За сезон на обычном участке в 6 соток можно было заработать от 2,5 до 5 тысяч рублей — огромную по тем временам сумму.

Неудивительно, что с 60-х по 80-е годы в Суздале было больше легковых автомобилей «на душу населения», чем в Грузии, а в сберкассах хранились деньги 11 самых настоящих миллионеров. Именно в эти времена огурец стал символом города и появилась присказка: «Кто в Суздале не бывал — тот огурцов не едал».

С 2001 года Суздаль считается огуречной столицей России. Ежегодно в третью субботу июля проводится День огурца – масштабный, красивый и весёлый праздник. К пятнадцатому Дню огурца появилась эта скульптура.

У стены соседнего корпуса живописная телега с матрёшкой и цветочками.

Создаёт уют и настроение.

Напротив «Опохмелочной» на скамеечке присел… Подумалось, Семён Мармеладов. Или просто безымянный извозчик.

Одутловатое лицо с застывшей гримасой обречённости и лакейства. Выпить хочется мужику, это понятно. Чем же помочь?

Ну так чуть-чуть повеселее.

На территории отеля есть ещё скульптуры «Граф с рюмочкой», «Дама с собачкой», «Силач», «Семья фотографируется» и памятник туристическому маршруту «Золотое кольцо» (мы до них не дошли, застряли в ресторанчике). Все они создают атмосферу конца XIX – начала ХХ века.

А вот этот объект как-то выбивается.

Зачем тут эта пушка? Давать залп при заезде в отель очередной знаменитости? Отпугивать праздных зевак?

Или это просто чей-то прицеп? Стоит-то на автостоянке…

Тематически пушка перекликается с разъезжающей по улице Ленина тачанкой.

Революционные песни, которые распевает извозчик, как-то контрастируют с уютом одно-, двухэтажных деревянных домиков с чудесными наличниками.

На фоне милых маленьких домиков выделяется большое каменное здание Суздальского филиала Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.

Правда, здание гораздо старше разместившегося в нём вуза. В 1829 году московский купец первой гильдии, выходец из Суздаля, Василий Максимович Блохин обратился в Суздальскую думу с предложением построить в родном городе богаделенный дом для престарелых горожан на свои средства.

Строительство продолжалось несколько лет, на него было истрачено 96438 рублей 54 копейки. В конце октября 1834 года богадельня, получившая официальное название Суздальский Блохинский богаделенный дом, приняло первых постояльцев.

Фотография Блохинской богадельни, конец XIX века.

Василий Максимович вместе с тремя братьями рос без родителей и о нужде знал не понаслышке. Но вышел в люди, сколотил вполне приличный капитал, большую часть которого решил потратить на благо тех, кому в жизни повезло меньше.

Обитатели богадельни, начало ХХ века.

Богадельня была рассчитана на 100 человек, при этом мужчин брали в возрасте старше 60 лет, а женщин – старше 50. Призреваемым предписывалось в обязательном порядке посещать церковь. Далеко ходить было не нужно, Богородицкая церковь со сферическим куполом занимает центральную часть здания.

Ещё правилами предписывалось: «Все богаделенные обязаны друг другу помогать, особенно слабым, а те, которые имеют силы, непременно заниматься рукоделием, какое кто умеет, и другими приличными работами».

Среди «других приличных работ» было и приданое для суздальских девиц-сироток (попечительский совет Блохинской богадельни заранее рассматривал кандидатуры, как бы не попалась небедная или безнравственная).

Обитательницы богадельни, начало ХХ века.

На протяжении всего существования Суздальский Блохинский богаделенный дом оставался самым крупным благотворительным учреждением Владимирской губернии, основанным и содержавшимся на частный капитал. В его стенах в разное время находилось на попечении от 40 до 106 человек.

12 мая 1837 года Блохинскую богадельню посетил будущий император Александр II. Он остался очень доволен и состоянием обитателей, и внутренним устройством жизни, и красотой здания, портик которого сохранялся до ХХ века.

Портик Блохинской богадельни, фотография начала XX века.

После революции 1917 года Суздальский Блохинский богаделенный дом некоторое время существовал как инвалидный дом. Но средств на содержание не хватало, поэтому в 1934 году здание передали Высшей областной колхозной школе, потом Областной тракторной школе. В 1979 году в помещение бывшей богадельни вселилось Художественно-реставрационное училище, готовившее специалистов-реставраторов для музеев и реставрационных мастерских (руками выпускников выполнена вся суздальская красота).

В 1981-1988 годах здание было отреставрировано.

(фото из Интернета)

Сейчас это памятник градостроительства и архитектуры федерального значения, пример гражданской общественной архитектуры XIX века, выполненной в стиле ампир (завершающий этап развития позднего классицизма). Оно привлекает внимание отступом от красной линии улицы, образующим перед входом площадку, а также высотой – до завершающей части купольного покрытия храма 19,1 метров, колокольни – 18,55 метров.

«П»-образное двухэтажное здание по-прежнему имеет четырёхколонный портик, но не такой красивый, как был ранее. Каменную ограду с железной решеткой, хоть и не оригинальную, тоже можно увидеть.

Ещё одно каменное здание привлекло наше внимание. Но не красотой или оригинальностью,

а названием расположенной в ней организации – Суздальская районная станция по борьбе с болезнями животных.

О части улицы Ленина между советской по духу Красной площадью (о ней тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post503225171) и всё ещё лежащим в руинах Ризоположенским монастырём (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499388973) уже рассказано раньше.

А дальше идёт сплошная застройка купеческими и мещанскими домами ХIХ века.

В этих домиках немало интересного. Вот, например, бывшая лавка купца Денисова (1859 год), украшенная аттиком с круглым окном.

Построена она была для торговли бакалейными товарами.

Сейчас ассортимент включает в себя и мясо, и рыбу, и медовуху, и соленья, и копчёности, и сладости. Магазинчик на бойком месте, поэтому в нём всегда очередь.

А в бывшей усадьбе купцов Жилиных сейчас «Аптека+фармация».

К сожалению, внутри это обычная современная аптека. Нет ни аптекарских весов и склянок, ни намёка на некогда процветавшую здесь в XIX веке торговлю различными новинками кухонного инвентаря и бытовой техники, в том числе швейными машинками «Зингер», из-за чего Ивана Ивановича Жилина в шутку называли суздальским «Мюр и Мерилизом» [«Мюр и Мерилиз» — торговый дом, существовавший в России с 1857 по 1918 год. Был основан в Санкт-Петербурге шотландцами Арчибальдом Мерилизом и Эндрю Мюром].

А напротив необычайно красивый ансамбль церквей – Лазаревской и Антипьевской.

Формально храмы находятся между двумя улицами – Ленина и Старой – и хорошо видны с обеих.

Летняя церковь Лазаря Праведного (1667 год) с нечасто встречающимися чёрными куполами – первая из Суздальских церквей, построенных после запрета патриарха Никона строить храмы с шатровым завершением. Нужно было придерживаться традиции «освящённого пятиглавия». Так зодчие и поступили.

В верхней части основной объём декорирован карнизом из кокошников и поясом из поливных изразцов, поставленных ромбом. Порталы обрамлены заострёнными кверху полукружиями. Луковичные главы опираются на красивые высокие барабаны с яркими поясками.

В 1745 году по соседству был построен зимний храм, освященный во имя Антипы Пергамского, принявшего мученическую смерть от рук язычников. Первоначально на этом месте стояла деревянная Сретенская церковь, причины переименования неизвестны.

Как и все зимние храмы в Суздале, Антипьевская церковь имеет небольшие размеры, простую конструкцию и скромное декоративное оформление. Это низенький, вытянутый к востоку прямоугольник, увенчанный одним куполом на тонком барабане.

А вот колокольня, примыкающая к храму, хороша.

На четверик звонницы поставлен восьмерик, завершённый вогнутым шатром-«дудкой» с тремя рядами круглых слуховых окон. Фасады колокольни декорированы фигурным кирпичом.

Неизвестно, когда церкви стали цветными (изначально они были белоснежными, выделялись только изразцы), но именно цветовое решение придаёт ансамблю праздничный вид и делает его узнаваемым.

Коротенькая улица Старая идёт параллельно улице Ленина от Торговых рядов до Ризоположенского монастыря и состоит из десятка неровно стоящих домишек. В 70-х годах ХХ века планировалось превратить её в улицу ресторанов. Но замысел не воплотился. Сейчас эта улица известна благодаря единственной достопримечательности – дому Бальзаминова.

Точнее, дому, в котором в 1964 году проходили съёмки комедии «Женитьба Бальзаминова».

Когда-то дом принадлежал суздальскому шорнику Тетерину, потом калачнику Фирсову. Сейчас это тоже частное владение.

Зайти в дом, где жил Миша Бальзаминов и его матушка, не получится, но можно сделать фото на фоне здания и посетить сувенирную лавку, где дают напрокат винтажную одежду для ретро-фото.

Правда, лавка открыта только в высокий сезон или по предварительной договорённости.

Соседний объект – дом, главным фасадом выходящий на линию застройки улицы Ленина, а боковым обрамляющий ансамбль Антипиевской и Лазаревской церквей. Здесь расположена «Харчевня» - довольно успешный ресторан с хорошими отзывами.

Это бывший дом купца Максима Зыкова (1805 год, памятник градостроительства и архитектуры местного значения) с элементами раннего классицизма конца XVIII века. Купец получал доход «от свечного торга», а его вдова, Федосья Яковлевна Зыкова, с 1814 года богатела уже от «торгу калачного». В 1872 году правнук Зыковых имел «угловой каменный двухэтажный дом, внизу с помещением двух харчевен, с домашними службами, сараями для постоялого двора, при доме деревянная лавка». После большого пожара, уничтожившего всю улицу Старую и затронувшего владения Зыковых, уже не упоминаются ни постоялый двор, ни харчевни.

Зато семья прославились своими баранками, которые пеклись и продавались здесь же, при доме. Баранки Ивана Степановича Зыкова пользовались огромным спросом и были любимы горожанами за то, что сами по себе они были тверды и удобны в поклаже, но, попав в стакан горячего чая, моментально разбухали и становились вкусными и приятными. Баранки Зыкова замешивались и пеклись по рецепту, который семья держала в строгом секрете. Баранки были нескольких видов: обварные, обсыпные, сладкие, с анисом, с черемухой, чайные сушки… Так что вкусно в этом доме пахло всегда.

Б.Кустодиев. Булочник.

От купеческого дома осталось немного: округлённый угол уличного фасада, металлический козырёк над главным входом да оконные проёмы, лишённые наличников.

Мы, конечно, посидели на террасе «Харчевни» на фоне пёстрых церквей.

Но об этом уже в следующем посте.