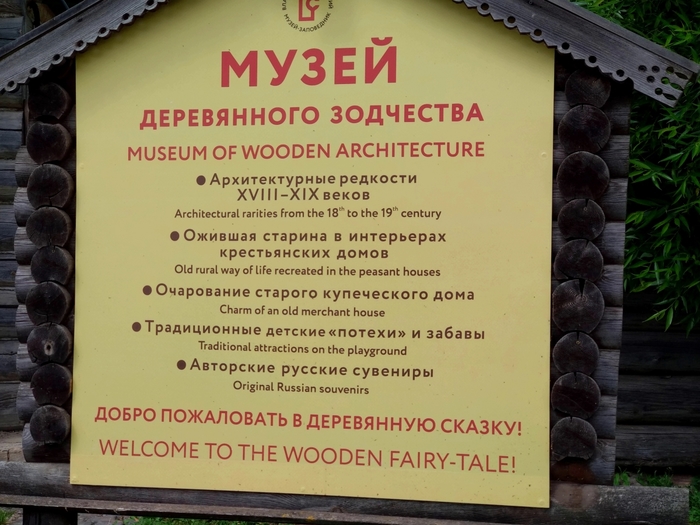

В Суздале есть свой Музей деревянного зодчества под открытым небом. Он является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника и комплексом культурного наследия федерального значения.

Музей был создан в 1960-х годах усилиями архитектора Владимирской реставрационной мастерской Валерия Анисимова. Планировалось перевезти в Суздаль более 30 уникальных деревянных построек из населённых пунктов Владимирской области. Но успели переместить только 18 объектов, остальные либо сгорели, либо были снесены.

Место для музея выбрано красивое – на окраине Суздаля (при въезде со стороны Владимира) на берегу реки Каменки у моста, ведущего к кремлю. Когда-то здесь стоял Дмитриевский Печерский монастырь, основанный в XI веке. В 1930-х годах он был уничтожен советской властью.

При установке зданий и прокладке коммуникаций на территории проводились археологические раскопки. Несмотря на их небольшой масштаб, было найдено множество предметов различных исторических периодов, в том числе домонгольского. Сейчас наиболее ценные находки выставляются в экспозициях Суздальского кремля (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499139479 ).

Первым экспонатом музея считают Никольскую церковь из ныне не существующего села Глотово Юрьев-Польского района, в 1960 году перенесённую в Суздальский кремль (так как музея деревянного зодчества ещё не было).

Эта церквушка была построена в 1766 году. По своим формам она напоминает обычный деревенский дом. Состоит из двух срубов (клетей) разной высоты, окружённых крытой галереей с простым крыльцом. Венчает храм тесовая кровля с маленькой чешуйчатой главкой.

Место для временного пристанища церкви выбрано удачно. Она стоит в отдалении от основного комплекса кирпичных строений кремля на высоком берегу Каменки, находится в естественном окружении «сельского пейзажа». Поэтому переносить её в музей деревянного зодчества не стали, так и оставили в кремле.

Но чтобы оглядеть экспонат № 1, нужно купить входной билет в кремль.

Музей деревянного зодчества занимает площадь 3,5 га, обнесённую высоким деревянным забором.

Посещение музея – удовольствие недешевое (500 руб/чел), с экскурсоводом ещё дороже (групповая экскурсия – 600 руб/чел, индивидуальная – 5500 руб). Аудиогид обойдётся в 150 руб/чел + 1000 рублей наличными – залог за устройство. Относительно дёшево, хотя текст читает егерь Кузьмич из "Особенностей национальной охоты" и "Особенностей национальной рыбалки" (в миру актёр Виктор Бычков). Его экскурсия называется "Закавыки деревянного зодчества" и подана в народном стиле, с шутками и прибаутками. Звукорежиссёром проекта стал Сергей Соколов – профессор Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, лауреат премии "Ника".

Но мы решили обойтись без гидов. Всего 18 зданий (для сравнения: в Малых Корелах 100 зданий). Всё самое важное – на информационных стендах. Разберёмся как-нибудь.

Комплекс представляет собой стилизованную сельскую улицу с церквями, домами, мельницами и хозяйственными постройками. От здания к зданию ведёт вот такая красивая дорожка.

Центром экспозиции являются две церкви XVIII века.

Самое высокое сооружение музея – Преображенская церковь из села Козлятьево Кольчугинского района (1756 год), её высота – 21,25 метра. Потребовалось десять лет, чтобы её отреставрировать, разобрать, перевезти на территорию музея и собрать на новом месте. И, похоже, строительно-ремонтные работы идут и сейчас.

Сложность восстановительных работ заключается в соблюдении традиционных методов строительства. Деревянные постройки в XVIII веке на Руси возводились без применения гвоздей путём крепления вставлявшихся друг в друга бревенчатых конструкций. Как гласит русская пословица, «не гвозди держат, а ладная пригонка».

Существовало множество вариантов соединения венцов (горизонтальных рядов брёвен): «в обло», «в лапу», «в крюк», «в ряж», «в шип», «в охряпку», «в ус», «в ласточкин хвост», «в сковородень»… У Преображенской церкви брёвна соединены «без остатков» (снаружи стёсаны), «в лапу».

Основным строительным инструментом зодчих был топор. Не зря на Руси говорили: «Плотник топором думает», «Дай мужику топор, он и часы починит», а особой похвалой мастеру было: «У него золотой топор».

Хотя пилу знали на Руси давно, в повседневный плотницкий обиход она вошла лишь в XIX веке. Брёвна на тёс, то есть на доски, раскалывали при помощи массивных клиньев. А для чистовой обработки применяли скобели или наструги.

Основным строительным материалом была долговечная смолистая древесина сосны и ели. Из неё выстроена и трехъярусная Преображенская церковь. На высоком четырёхугольном подклете стоят уменьшающиеся в размерах восьмерики (бревенчатые восьмигранные срубы), увенчанные луковичной главкой. Особый колорит и неповторимость храму придают декоративные деревянные крестчатые «бочки». Храм окружён открытой галереей на массивных брёвнах-консолях.

Кровля, шейки-барабаны и главки церкви покрыты лемехом (чешуей) из расщеплённой осины.

Осина хорошо противостоит влаге и со временем приобретает красивый серебристый оттенок.

Рядом находится Воскресенская церковь из села Патакино Камешковского района — памятник русской деревянной архитектуры конца XVIII века (1776 г.).

Она выстроена «кораблём»: все её части – алтарь, основной объём, трапезная, шатровая колокольня, западное крыльцо – вытянуты по одной оси. Две главки также крыты осиновым лемехом.

Эту церковь восстанавливали несколько раз: то удар молнии , то неосторожное обращение с огнём, то замыкание…

В Воскресенскую церковь можно зайти помолиться.

Внутри воссоздан интерьер сельского храма XVIII–XIX веков с трехъярусным иконостасом. Иконы, конечно, новые. Внутри приятно пахнет сосной и ладаном. На полу – трогательные половички.

А если поднять голову, то можно увидеть, что осталось от первоначальной церкви (тёмные доски).

Рядом с церквями дом Евграфовых из деревни Тынцы (XIX век). Это изба-двойня с необычным резным мезонином.

Здесь находится администрация музея, вход посетителям воспрещён.

За зданием администрации видно маленькую часовенку XIX века.

А дальше начинается «деревенская улица», вдоль которой выстроились крестьянские дома. Первый из них – одноэтажный с резьбой над окнами, привезённый из села Илькино Меленковского района, – носит условное название Дом крестьянина-середняка.

В нём воспроизведены элементы быта крестьянской семьи. Большая часть строения – неотапливаемая клеть, которая служила и кладовой для имущества и продуктовых запасов, и дополнительным жилым помещением в летнее время.

Здесь стояли и сундуки-укладки с девичьим приданым

и сезонный инвентарь. Что это за приспособления у стеночки, я не поняла. То ли ульи, то ли маслобойки, то ли обмолотки какие.

А тётушки в традиционных русских костюмах, работающие смотрительницами экспозиции, на вопросы не отвечают: "Мне нельзя говорить!". Вот так вот. Хочешь ответ получить – бери экскурсию или аудиогид.

А какие красивые расписные детские саночки!

Сени соединяют холодную клеть с тёплой избой. Здесь стоят бадьи с водой, висят берёзовые веники для бани, хранится кожаная конская утварь.

В тёплой части дома – избе – главное место занимает печь.

Она центр жизни семьи.

Перед печью бабий кут – «женский угол», где хозяйка готовила пищу, стирала, пряла, шила, ткала.

В комнате воспроизведена типичная обстановка: красный угол с иконами, лавки, обеденный стол, люлька,

светец.

Есть и редкий предмет мебели – «конник», который служил и супружеской кроватью хозяев, и сундуком, и верстаком для работы.

Тут и упряжь правили, и лапти плели, и игрушки мастерили.

Двор – комплекс подсобных хозяйственных построек – расположен параллельно дому. Он у «середняка» полукрытый: в закрытой части хранился крупный инвентарь (борона, соха, телега),

а в открытой сложены дрова.

Рядом с избой середняка стоит большой добротный двухэтажный дом на кирпичном фундаменте,

отличающийся обилием резных украшений на фасаде.

Это так называемый «Дом зажиточного крестьянина» (1861 год), принадлежавший семье Кузовкиных из села Лог Вязниковского района.

На нижнем этаже (в подклете) оборудована светёлка для наёмных работниц, в данном случае прях и ткачих. В этом помещении с отдельной печью, лежанками, двумя ткацкими станками, самопрялкой, приспособлениями для перемотки ниток проживали и работали девушки-сиротки или бедные родственницы.

На втором этаже жили хозяева.

В избе хорошо видно, что мебель (лавки, полки, полати) закладывалась в момент постройки дома.

Обстановка у «зажиточных» крестьян побогаче: тут и резной угловой иконостас,

и керосиновая лампа, и ходики, и фотографии на стенах,

и швейная машинка, и буфет.

Даже стулья есть.

И детский стульчак.

Городская культура активно проникала в крестьянский быт. Кто знает, какой была бы русская деревня, если бы не коллективизация, раскулачивание, обобществление…

На «деревенской улице» есть и другие домики.

Этот украшен узорами с непрорезанным, «глухим» фоном. Такая резьба ведёт своё начало от украшения речных судов, поэтому назвается корабельной резью.

В следующем домике сувенирная лавка, где можно купить всевозможные изделия народных мастеров, ксерокопированный народный лубок,

диски со старинными русскими песнями, павлопосадские платки и китайский ширпотреб.

Рядом с домами расположился редкий экспонат – колёсный («ступальный») колодец из села Кольцово Селивановского района (середина XIX в.).

Для подъёма воды внутрь колеса со ступенями входил человек и, шагая как по лестнице, раскручивал его.

Благодаря большому вороту можно было поднимать целую бочку или несколько вёдер сразу.

Над архитектурным ансамблем импровизированной деревни доминируют ветряные шатровые мельницы XVIII века, привезённые из старинного торгового села Мошок Судогодского района.

Мельница представляет собой восьмигранный деревянный сруб, поставленный на четверик, внутри которого размещён механизм. Он приводился в движение крыльями, вращающимися под действием ветра.

Рядом с мельницами – амбар-лабаз середины XIX века из того же села. На родине они так и стояли рядком.

Основное назначение амбара – хранение обмолоченного, провеянного и просушенного зерна. Не зря другое название таких построек – житницы. Про богатого крестьянина, у которого их было несколько, говорили: «Он на семи амбарах молотит!» И пословица есть: «Не то зерно, что в поле, а то, что в амбаре!»

Конечно же, амбары тщательно запирались. До наших дней сохранилось выражение «амбарный замок». Небольшую выставку замков и ключей можно увидеть в лабазе.

А за оградой музея на берегу реки Каменки установлены три свайных амбара из села Польцо (XIX век).

Сваи препятствовали проникновению грызунов в амбары, а расположение у реки давало шанс запасам уцелеть в случае пожара в деревне.

Есть в музее и овины, бани, часовни, сараи…

Ходить по территории музейной деревни очень приятно. Красивый вид на город. Пахнет сеном

и цветами, которых здесь немало.

По лужкам неторопливо ходят гуси,

куры,

ластится к туристам кошка,

пасётся козочка, с которой все стремятся сфотографироваться.

Все животные чистые и сытые. На территории есть пасека и маленькие поля, засеянные льном

и гречихой.

Впервые увидела, как растёт моя любимая каша.

Такая тишина, умиротворение. Много мест для отдыха. Даже качели есть.

Время от времени пересекают площадь крестьянки в национальных костюмах (им нельзя не только разговаривать, но и фотографироваться).

Как-то не очень вписывается в экспозицию музея ещё один объект – дом купцов Агаповых XVIII века. Это единственное неперевезённое строение, оно находилось на смежном участке, и музей его присовокупил.

Купцы Агаповы – одно из самых известных и деятельных купеческих семейств Суздаля. Родоначальником династии был Иван Яковлевич Агапов, поднявшийся на торговле солью и кузнечном деле. Он и построил в конце XVIII века полукаменный дом, принадлежащий сейчас музею.

А последним владельцем был правнук основателя, Яков Иванович Агапов, тоже купец. В 1919 году он не был репрессирован или расстрелян благодаря располагавшейся в его доме в 1905 году подпольной типографии, но стал «лишенцем» – потерял всё: 3 дома, 7 каменных лавок в Гостином дворе (в них торговали тканями, обувью, книгами, чаем, кофе, пряностями, овощами и ягодами), обширные огородные земли, паровую мельницу… В денежном эквиваленте его имущество оценивалось в 7 116 рублей.

Горсовету отошёл и этот дом вместе с окружавшим его большим фруктовым садом и мукомольней на нефтяном двигателе. Новая власть заменила двигатель электрическим дизелем, и мельница проработала до конца 60-х годов. А прекрасный сад был выпилен на дрова.

В 70-е годы XX века была проведена реставрация дома Агаповых, так как он признан памятником градостроительства и архитектуры регионального значения, и в нём открылась экспозиция «Суздаль и уезд в годы первой русской революции 1905 года». А в 2010 году дом стал частью Музея деревянного зодчества. Сейчас в нём выставка «Суздальское купечество. Портрет в интерьере».

Оригинальная обстановка и планировка дома не сохранились. Но некоторые подлинные предметы мещанско-купеческого быта в экспозиции можно увидеть.

На втором этаже воссоздан интерьер гостиной. Легко представить, как здесь собирались всей большой семьей (у Якова Ивановича и его супруги Марии Александровны было 11 детей), пили чай, читали книги вслух, обсуждали новости, танцевали…

Комната обставлена мебелью начала ХХ века. Этажерка с газетами, комод,

патефон с пластинками,

ломберный столик у изразцовой печи,

книжный шкаф,

шкатулка для рукоделия с готовыми кружевными салфетками…

Соседняя комната – кабинет хозяина, в котором купец вёл деловые записи и счета.

На столе – письменный прибор, счёты, подставка для бумаги, документы, среди которых есть и такое свидетельство 1908 года:

Очень удивил рисованный портрет императора Николая II на стене. Привычнее видеть другие лица на этом месте.

У стены интересный диванчик с прорезанной спинкой.

На первый этаж ведёт массивная деревянная лестница.

От мельницы и кузницы, естественно, ничего не осталось. Но для антуража выставлено несколько кузнечных изделий и инструментов.

А остальное пространство первого этажа занимает буфет. Самый большой и бедный буфет в Суздале.

Кроме чая в пакетиках и печенья в пачках, здесь ничего нет.

В общем, Музей деревянного зодчества – хорошее место для прогулки.

А у стен музея пристань, откуда можно совершить прогулку по реке Каменке (о ней здесь https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499644463 ).