Секретный и таинственный Синьцзян

29-12-2024 19:13

к комментариям - к полной версии

- понравилось!

Я счастливый человек: у меня есть работа. И она нужна, я люблю её.

Я заканчиваю обработку к переизданию папиной книги, написанной в 1984 году. Прошло много времени, и есть что добавить. Почитайте мои "Реплики из ХХI века".

СЕКРЕТНЫЙ И ТАИНСТВЕННЫЙ СИНЬЦЗЯН

Старая папка с рукописями начала 80-х годов двадцатого века. Это мой папа писал книгу по заданию издательства. Книга вышла и имела успех. Издательство предложило переиздать расширенный вариант книги. Она вышла в 1986 году, но папа её уже не увидел.

Он бы огорчился, что многое из его работы опубликовано не было, книга издана в урезанном виде. То было время «железного занавеса» и урезанной нашей истории.

Счастье, что уцелела полная рукопись книги. Сейчас я её перевожу в электронный формат и собираюсь опубликовать с современными комментариями.

И теперь благодаря этим страничкам мы с вами входим в сохранённое в ней время и проживаем его вместе с участниками этого повествования.

ПАВЕЛ САФОНОВ. МОЯ РАБОТА В СИНЬЦЗЯНЕ

...В 1952 г. мне было предложено возглавить одно из консульств в западной части Китая — Синьцзяне. Наше консульство располагалось среди гор и холмов Восточного Туркестана, в старинном глиняном городке на месте джунгарского монастыря Шара-сумэ, на берегу прозрачной и холодной реки Кран. Большие пустынные пространства, до ближайшего города Урумчи - 670 километров, где тоже было советское консульство, а ещё дальше - старинный город Кульджа, где российское консульство открылось ещё в 1861 году.

Дело в том, что сейчас здесь располагались крупные горнопромышленные предприятия советско-китайского общества «Совкитметалл», на которых работало несколько тысяч советских рабочих и специалистов. Обширный этот край был мало заселён. Здесь помимо китайцев проживало много уйгуров и казахов. Орудовали всякого рода банды, противящиеся становлению народной власти.

Наша работа в Синьцзяне мало походила на дипломатическую. Советское консульство скорее представляло собой опорный административно-политический пункт для работы среди обширной колонии советских командированных работников .Горнодобывающие предприятия огромного консульского округа были разбросаны по территории, равной среднему европейскому государству.

В связи с этим большую часть времени мне приходилось быть в разъездах, преодолевая на нашем «Газике»-вездеходе и горы, и неглубокие, но быстрые речки, и пески, и просто поросшие бурьяном бескрайние каменистые поля. Ездили, как правило, напрямик, так как накатанных дорог почти не было. Водитель «Газика», человек уже немолодой, страдал «куриной слепотой», с наступлением сумерек совершенно терял зрение, и тогда вести машину приходилось мне.

Во время таких поездок случалось и уходить от погони антинародной банды. Однажды днём, двигаясь у подножия цепи невысоких гор, мы направлялись на один из рудников,

где работало много наших специалистов.

Вдруг из-за дальней горы показалась небольшая группа в несколько десятков всадников, которые, увидев нашу машину, пустились за нею, энергично размахивая высоко вскинутыми ружьями. Положение было критическим. Мы знали, что в этих местах несколько недель назад банда обстреляла рудничный грузовик, смертельно ранив советского инженера.

Первым побуждением было прибавить скорость и постараться уйти от преследования. Но путь был усеян каменными валунами. Тогда я приказал водителю поднять на автомашине советский дипломатический флажок и ехать спокойно, не показывая преследователям, что мы уходим от погони. Позади уже слышался топот лошадей и гиканье всадников. Наши нервы были напряжены до предела, но мы ехали не торопясь и даже не оглядываясь, показывая всем своим видом, что мы нисколько не боимся преследователей.

Когда всадники поравнялись с автомашиной, их возгласы смолкли, и некоторое время они продолжали скакать рядом. Мы по-прежнему делали вид, что не обращаем на них внимания, в то же время краешком глаза я видел, что они внимательно разглядывают нас. Затем я медленно повернулся в их сторону и помахал рукой. Всадники сразу что-то прокричали, вскинув над головой ружья, как бы отвечая на приветствие, и вскоре отстали. Только тогда мы перевели дыхание.

Наше консульство располагалось всего в нескольких сотнях километров от советской границы.

При обширности тамошних территорий это не расстояние, и мы обычно сами ездили за дипломатической почтой на погранзаставу. Ездили с вице-консулом по очереди — кроме нас, диппочту никому не могли выдать.

Как-то в зимнюю пору, совершая очередной рейс на погранзаставу, мы безнадёжно застряли в глубоких снежных заносах, километрах в двадцати от заставы, да к тому же повредили машину.

На наше счастье, невдалеке виднелось селение. Пошли туда. Это оказались уйгурская деревня. Узнав, что мы советские, к дому старосты, куда нас привели, сбежалось всё население деревни. Радушие, с которым нас встретили, было необычайным. Все наперебой хотели чем-то помочь, звали к себе в гости, предложили заночевать.

Наконец нас усадили верхом на верблюдов, и в сопровождении десятка выделенных старостой уйгуров мы отправились к застрявшей машине. Чтобы вытащить и починить машину, требовалось немало времени, а мне нужно было застать курьера на заставе, чтобы сдать ему и свою диппочту. Поэтому решили: шофёр остаётся выручать машину с помощью уйгуров, а я и проводник верхом на верблюдах двинулись на заставу.

Добирались мы таким способом около трёх часов, а когда подъехали к заставе, у пограничного шлагбаума нас с удивлением и громким смехом встретило всё население заставы. Даже эти бывалые люди не видели никогда такого дива: консул Советского Союза с мешком дипломатической почты на горбу верблюда — зрелище было действительно экзотическим.

Я часто вспоминаю об этом случае, думая о превратностях и неожиданностях дипломатической службы...

РЕПЛИКА ИЗ XXI ВЕКА.

Пишет дочь Наташа

Когда папа с мамой уехали на работу в Синьцзян летом 1952 года, мне было десять лет. Мне пришлось остаться в Москве и жить в интернате. Раз в месяц я получала письма от папы, которые приходили с дипломатической почтой (каких трудов стоила порой отправка этой почты – я узнала много лет спустя из рукописи папиной книги). Обратный адрес на конверте был: Генеральное консульство СССР в г. Шара-Сумэ.

Я любила географию и часами разглядывала географические карты, которые висели в нашей классной комнате в интернате. Ни на одной карте не было города Шара-Сумэ, он был слишком мал. На картах был виден ближайший город Урумчи в Западном Китае, это была пустынная, почти безлюдная местность. Для чего там работает Генеральное консульство СССР?

Много лет спустя, когда в нашей жизни появился интернет – я оцифровывала для интернета тексты из папиной книги и снова искала какие-нибудь упоминания о Шара-Сумэ, и снова не находила. Что за таинственное место? И почему в папиной рукописи так мало рассказано об этих годах его работы?

Я опубликовала отрывок «Будни дипломата» с нашем блоге: https://www.liveinternet.ru/users/uthf_5042/post127454451/ .

И вот - в ответ на мою публикацию пришло письмо из Новой Зеландии!

Пишет инженер-программист Владимир Гарин из Окленда, Новая Зеландия:

Добрый день! Прочитал статью про Вашего отца Сафонова Павел Федоровича, который написал книгу о своей работе в Китае. Семья моего деда жила в Синьцзяне, моя мама родилась там, но она была маленькая и помнит только о своём детстве.

Меня зовут Владимир Гарин. В Новой Зеландии живу 12 лет. Работаю программистом. Женат, дочка учится в университете, сын заканчивает школу.

Синьцзян меня интересует, потому что моя мама родилась там в селе Мухур. Семья деда переехала в Китай в 1930 году. Вернулись в СССР в 1954. Занимались сельским хозяйством, имели очень большую ферму. Интересно, что к ним в село регулярно приезжал советский консул и всегда останавливался на ночёвку в доме деда. Мама только помнит, как он приезжал на машине, и они, дети, бежали за машиной и нюхали непривычный запах выхлопных газов. А когда шофёр плеснул в банку с водой бензин, и на поверхности появилась радужная плёнка, то восторгу не было предела. Дети со всего села ходили смотреть на такое чудо.

Очень жалею, что ничего не спрашивал у деда о жизни в Китае. Был маленький, интереса особого не было. А вот сейчас очень интересно, но уже не у кого спросить...

Фотографий из Китая у нас очень мало и в основном это просто семейные фото. Думаю, Вам будет интересна одна групповая фотография, на которой сфотографированы жители села вместе с советским консулом. Я думаю, что это не Ваш папа, но может быть кто-то знакомый. Будет интересно узнать Ваше мнение о том, кто бы это мог быть. (Примечание: удалось узнать, что на фото был консул Михайлов, который возглавлял консульство до 1947 года)

С уважением,

Владимир Гарин

А вскоре я нашла в интернете заветное название Шара-Сумэ! Это была всего лишь подпись под фотографией: "Заповедные переулки старого Шара-Сумэ". Автор фотографии скрывался под ником centfrancs, но я сумела отправить ему письмо с похожими фотографиями из папиного архива - и вскоре получила подробный ответ!

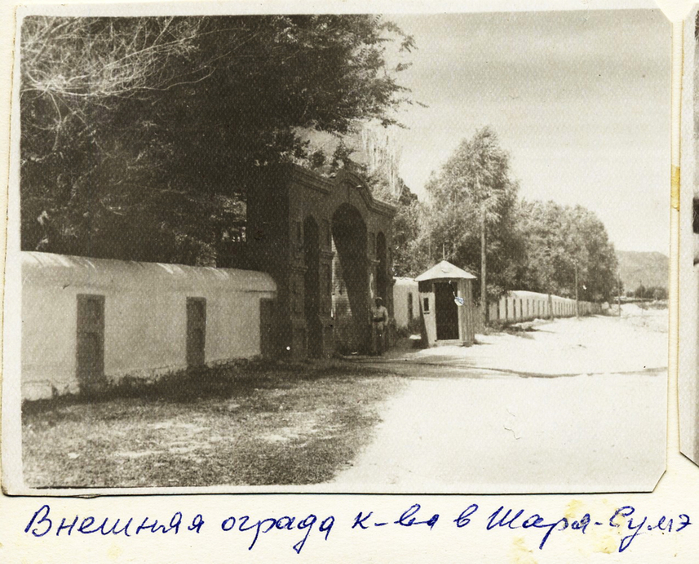

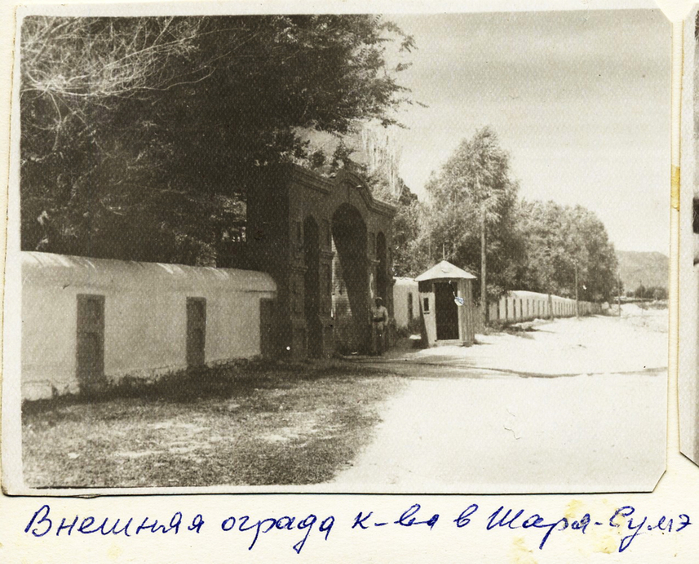

Мне ответил Антон Ужакин, учёный-краевед из Барнаула. Он очень обрадовался папиным снимкам, до этого у него не было информации о местонахождении советского консульства. В то время он заканчивал работу над книгой «Большой Алтай», он бывал в Китайском Алтае, и дважды – в городе Шара-Сумэ, который китайскими властями был переименован в город Алтай.

Так вот почему я не могла найти Шара-Сумэ в интернете! Задолго до того, как в нашу жизнь вошёл интернет – он был переименован в Алтай, и новая информационная среда не знала его прежнего имени.

Антон Ужакин владеет китайским языком и немного монгольским. На китайских интернет-сайтах он, руководствуясь моей информацией, узнал, что после эвакуации персонала оттуда в 1962 году (тогда резко ухудшились отношения СССР с Китаем) здание консульства было законсервировано, передано под охрану китайской стороне, и оно всё ещё состоит на балансе Российской федерации. Более того, позднее он нашёл и показал мне фотографии конца 80-х годов, на них здание консульства, где работал мой папа и его сотрудники. Там сейчас небольшая гостиница…

На мой вопрос о селе Мухур, которым интересуется Владимир Гарин из Окленда – Антон не смог ответить однозначно. Он нашёл два села с похожим названием, но оба далеко от этих мест, куда мог бы часто приезжать на машине советский консул.

А ещё он сообщил мне о книге «Синьцзянское притяжение» Владимира Красильникова. Автор книги – сын Дмитрия Яковлевича Красильникова, который был консулом в Шара-Сумэ как раз до назначения моего папы.

В интернете тогда удалось найти лишь обложку и аннотацию к этой книге, не было её и в букинистических магазинах. Она давно стала библиографической редкостью.

Зато из аннотации к книге я узнала, что Владимир Дмитриевич тоже стал дипломатом и востоковедом, как и его отец. Я обратилась в справочную Министерства Иностранных Дел и получила его домашний телефон! Владимир Дмитриевич к тому времени был уже на пенсии. Он охотно ответил на мои вопросы. Он рассказал, что родился и рос в Синьцзяне, где его отец проработал с перерывами семь лет, и он хорошо помнит поездки вместе с отцом на рудники. Эти удивительные места так запали ему в душу, что много лет спустя он написал книгу об этом крае, которую назвал «Синьцзянское притяжение».

Из этой книги я наконец узнала, что это были за рудники и каковы были «силы притяжения». Острый интерес к этим местам возник у СССР, когда для советского атомного проекта потребовалась в больших количествах урановая руда. Серьёзные залежи урана и бериллия были вблизи городов Коктогай и Шара-Сумэ. И там же неподалёку — месторождения тантала, лития, ниобия, титана, вольфрама, золота…

«3 декабря 1944 года Сталин утвердил постановление ГКО № 7069сс «О неотложных мерах по обеспечению развёртывания работ, проводимых Лабораторией № 2 АН СССР», явившееся важной вехой в истории советского атомного проекта. Заключительный пункт документа гласил: «Возложить на т. Берия Л.П. наблюдение за развитием работ по урану». Нарком быстро придал всем работам по проекту необходимые размах и динамику, в том числе и на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Однако, чтобы обеспечить себе свободный доступ к богатствам недр Синьцзяна, нужно было завладеть этой территорией. Именно поэтому Сталин отдал в 1943 году распоряжение о начале вооружённого национально-освободительного движения тамошних народов… Операция по «принуждению Синьцзяна к сотрудничеству» получила неофициальное наименование «Второй дом». Была создана Восточно-Туркестанская республика с просоветским правительством». (Примечание. Цитируется: Борис Иванов. Уран для Берии. Эхо планеты. 2012. № 17. С.22-25)

Владимир Красильников пишет в своей книге: «Берию как одного из руководителей атомного проекта интересовала прежде всего минерально-сырьевая база Восточно-Туркестанской республики для зарождающейся атомной и ракетной промышленности. За ширмой местной администрации велась геологическая разведка, разрабатывались вольфрамовые, бериллиевые и урановые рудники. Мне приходилось ездить вместе с отцом, который работал советским консулом, на эти рудники к нашим специалистам. Охранялись в первую очередь урановые шахты, а также эксплуатация уникального месторождения бериллия в так называемой "жиле 3". Китайцы до сих пор добывают там этот металл, востребованный космической и атомной промышленностью».

Вот какую работу пришлось продолжить моему отцу, сменившему советского консула в Шара-Сумэ Дмитрия Красильникова. Конечно, они оба давали подписку о неразглашении государственной тайны. И держали данное слово всю жизнь. Поэтому так лаконичны папины записки о том времени и тех местах.

И всё же - в информационном поле Вселенной ничто не исчезает бесследно!

ДАВНО ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Давно прошедшее время, давно исчезнувшие люди, их восприятие окружающего мира, их чувства, работа и отношения... Имеет ли это значение сейчас?

Для меня очень важна эта рукопись. В ней большая, трудная и интересная жизнь моего отца остаётся такой, какой была: работа, книги, мысли, поступки.

Мой отец оставил нам очень многое! Рассказы, воспоминания, книги. И ещё - построенный в тайге город и завод, а также новые точки на дипломатической карте мира. Ведь он по призванию был Первопроходцем. Он завещал нам свою глубокую порядочность, верность своему делу. Это был человек, инвариантный к любой среде. Он всегда был самим собой. Мы продолжаем у него учиться.

Помня и уважая прошлое - мы лучше ориентируемся в будущем. Ведь будущее прорастает из прошлого.

Москва

Ноябрь 2024 года

1.

2.

3.

4.

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

вверх^

к полной версии

понравилось!

в evernote

Я счастливый человек: у меня есть работа. И она нужна, я люблю её.

Я заканчиваю обработку к переизданию папиной книги, написанной в 1984 году. Прошло много времени, и есть что добавить. Почитайте мои "Реплики из ХХI века".

СЕКРЕТНЫЙ И ТАИНСТВЕННЫЙ СИНЬЦЗЯН

Старая папка с рукописями начала 80-х годов двадцатого века. Это мой папа писал книгу по заданию издательства. Книга вышла и имела успех. Издательство предложило переиздать расширенный вариант книги. Она вышла в 1986 году, но папа её уже не увидел.

Он бы огорчился, что многое из его работы опубликовано не было, книга издана в урезанном виде. То было время «железного занавеса» и урезанной нашей истории.

Счастье, что уцелела полная рукопись книги. Сейчас я её перевожу в электронный формат и собираюсь опубликовать с современными комментариями.

И теперь благодаря этим страничкам мы с вами входим в сохранённое в ней время и проживаем его вместе с участниками этого повествования.

ПАВЕЛ САФОНОВ. МОЯ РАБОТА В СИНЬЦЗЯНЕ

...В 1952 г. мне было предложено возглавить одно из консульств в западной части Китая — Синьцзяне. Наше консульство располагалось среди гор и холмов Восточного Туркестана, в старинном глиняном городке на месте джунгарского монастыря Шара-сумэ, на берегу прозрачной и холодной реки Кран. Большие пустынные пространства, до ближайшего города Урумчи - 670 километров, где тоже было советское консульство, а ещё дальше - старинный город Кульджа, где российское консульство открылось ещё в 1861 году.

Дело в том, что сейчас здесь располагались крупные горнопромышленные предприятия советско-китайского общества «Совкитметалл», на которых работало несколько тысяч советских рабочих и специалистов. Обширный этот край был мало заселён. Здесь помимо китайцев проживало много уйгуров и казахов. Орудовали всякого рода банды, противящиеся становлению народной власти.

Наша работа в Синьцзяне мало походила на дипломатическую. Советское консульство скорее представляло собой опорный административно-политический пункт для работы среди обширной колонии советских командированных работников .Горнодобывающие предприятия огромного консульского округа были разбросаны по территории, равной среднему европейскому государству.

В связи с этим большую часть времени мне приходилось быть в разъездах, преодолевая на нашем «Газике»-вездеходе и горы, и неглубокие, но быстрые речки, и пески, и просто поросшие бурьяном бескрайние каменистые поля. Ездили, как правило, напрямик, так как накатанных дорог почти не было. Водитель «Газика», человек уже немолодой, страдал «куриной слепотой», с наступлением сумерек совершенно терял зрение, и тогда вести машину приходилось мне.

Во время таких поездок случалось и уходить от погони антинародной банды. Однажды днём, двигаясь у подножия цепи невысоких гор, мы направлялись на один из рудников,

где работало много наших специалистов.

Вдруг из-за дальней горы показалась небольшая группа в несколько десятков всадников, которые, увидев нашу машину, пустились за нею, энергично размахивая высоко вскинутыми ружьями. Положение было критическим. Мы знали, что в этих местах несколько недель назад банда обстреляла рудничный грузовик, смертельно ранив советского инженера.

Первым побуждением было прибавить скорость и постараться уйти от преследования. Но путь был усеян каменными валунами. Тогда я приказал водителю поднять на автомашине советский дипломатический флажок и ехать спокойно, не показывая преследователям, что мы уходим от погони. Позади уже слышался топот лошадей и гиканье всадников. Наши нервы были напряжены до предела, но мы ехали не торопясь и даже не оглядываясь, показывая всем своим видом, что мы нисколько не боимся преследователей.

Когда всадники поравнялись с автомашиной, их возгласы смолкли, и некоторое время они продолжали скакать рядом. Мы по-прежнему делали вид, что не обращаем на них внимания, в то же время краешком глаза я видел, что они внимательно разглядывают нас. Затем я медленно повернулся в их сторону и помахал рукой. Всадники сразу что-то прокричали, вскинув над головой ружья, как бы отвечая на приветствие, и вскоре отстали. Только тогда мы перевели дыхание.

Наше консульство располагалось всего в нескольких сотнях километров от советской границы.

При обширности тамошних территорий это не расстояние, и мы обычно сами ездили за дипломатической почтой на погранзаставу. Ездили с вице-консулом по очереди — кроме нас, диппочту никому не могли выдать.

Как-то в зимнюю пору, совершая очередной рейс на погранзаставу, мы безнадёжно застряли в глубоких снежных заносах, километрах в двадцати от заставы, да к тому же повредили машину.

На наше счастье, невдалеке виднелось селение. Пошли туда. Это оказались уйгурская деревня. Узнав, что мы советские, к дому старосты, куда нас привели, сбежалось всё население деревни. Радушие, с которым нас встретили, было необычайным. Все наперебой хотели чем-то помочь, звали к себе в гости, предложили заночевать.

Наконец нас усадили верхом на верблюдов, и в сопровождении десятка выделенных старостой уйгуров мы отправились к застрявшей машине. Чтобы вытащить и починить машину, требовалось немало времени, а мне нужно было застать курьера на заставе, чтобы сдать ему и свою диппочту. Поэтому решили: шофёр остаётся выручать машину с помощью уйгуров, а я и проводник верхом на верблюдах двинулись на заставу.

Добирались мы таким способом около трёх часов, а когда подъехали к заставе, у пограничного шлагбаума нас с удивлением и громким смехом встретило всё население заставы. Даже эти бывалые люди не видели никогда такого дива: консул Советского Союза с мешком дипломатической почты на горбу верблюда — зрелище было действительно экзотическим.

Я часто вспоминаю об этом случае, думая о превратностях и неожиданностях дипломатической службы...

РЕПЛИКА ИЗ XXI ВЕКА.

Пишет дочь Наташа

Когда папа с мамой уехали на работу в Синьцзян летом 1952 года, мне было десять лет. Мне пришлось остаться в Москве и жить в интернате. Раз в месяц я получала письма от папы, которые приходили с дипломатической почтой (каких трудов стоила порой отправка этой почты – я узнала много лет спустя из рукописи папиной книги). Обратный адрес на конверте был: Генеральное консульство СССР в г. Шара-Сумэ.

Я любила географию и часами разглядывала географические карты, которые висели в нашей классной комнате в интернате. Ни на одной карте не было города Шара-Сумэ, он был слишком мал. На картах был виден ближайший город Урумчи в Западном Китае, это была пустынная, почти безлюдная местность. Для чего там работает Генеральное консульство СССР?

Много лет спустя, когда в нашей жизни появился интернет – я оцифровывала для интернета тексты из папиной книги и снова искала какие-нибудь упоминания о Шара-Сумэ, и снова не находила. Что за таинственное место? И почему в папиной рукописи так мало рассказано об этих годах его работы?

Я опубликовала отрывок «Будни дипломата» с нашем блоге: https://www.liveinternet.ru/users/uthf_5042/post127454451/ .

И вот - в ответ на мою публикацию пришло письмо из Новой Зеландии!

Пишет инженер-программист Владимир Гарин из Окленда, Новая Зеландия:

Добрый день! Прочитал статью про Вашего отца Сафонова Павел Федоровича, который написал книгу о своей работе в Китае. Семья моего деда жила в Синьцзяне, моя мама родилась там, но она была маленькая и помнит только о своём детстве.

Меня зовут Владимир Гарин. В Новой Зеландии живу 12 лет. Работаю программистом. Женат, дочка учится в университете, сын заканчивает школу.

Синьцзян меня интересует, потому что моя мама родилась там в селе Мухур. Семья деда переехала в Китай в 1930 году. Вернулись в СССР в 1954. Занимались сельским хозяйством, имели очень большую ферму. Интересно, что к ним в село регулярно приезжал советский консул и всегда останавливался на ночёвку в доме деда. Мама только помнит, как он приезжал на машине, и они, дети, бежали за машиной и нюхали непривычный запах выхлопных газов. А когда шофёр плеснул в банку с водой бензин, и на поверхности появилась радужная плёнка, то восторгу не было предела. Дети со всего села ходили смотреть на такое чудо.

Очень жалею, что ничего не спрашивал у деда о жизни в Китае. Был маленький, интереса особого не было. А вот сейчас очень интересно, но уже не у кого спросить...

Фотографий из Китая у нас очень мало и в основном это просто семейные фото. Думаю, Вам будет интересна одна групповая фотография, на которой сфотографированы жители села вместе с советским консулом. Я думаю, что это не Ваш папа, но может быть кто-то знакомый. Будет интересно узнать Ваше мнение о том, кто бы это мог быть. (Примечание: удалось узнать, что на фото был консул Михайлов, который возглавлял консульство до 1947 года)

С уважением,

Владимир Гарин

А вскоре я нашла в интернете заветное название Шара-Сумэ! Это была всего лишь подпись под фотографией: "Заповедные переулки старого Шара-Сумэ". Автор фотографии скрывался под ником centfrancs, но я сумела отправить ему письмо с похожими фотографиями из папиного архива - и вскоре получила подробный ответ!

Мне ответил Антон Ужакин, учёный-краевед из Барнаула. Он очень обрадовался папиным снимкам, до этого у него не было информации о местонахождении советского консульства. В то время он заканчивал работу над книгой «Большой Алтай», он бывал в Китайском Алтае, и дважды – в городе Шара-Сумэ, который китайскими властями был переименован в город Алтай.

Так вот почему я не могла найти Шара-Сумэ в интернете! Задолго до того, как в нашу жизнь вошёл интернет – он был переименован в Алтай, и новая информационная среда не знала его прежнего имени.

Антон Ужакин владеет китайским языком и немного монгольским. На китайских интернет-сайтах он, руководствуясь моей информацией, узнал, что после эвакуации персонала оттуда в 1962 году (тогда резко ухудшились отношения СССР с Китаем) здание консульства было законсервировано, передано под охрану китайской стороне, и оно всё ещё состоит на балансе Российской федерации. Более того, позднее он нашёл и показал мне фотографии конца 80-х годов, на них здание консульства, где работал мой папа и его сотрудники. Там сейчас небольшая гостиница…

На мой вопрос о селе Мухур, которым интересуется Владимир Гарин из Окленда – Антон не смог ответить однозначно. Он нашёл два села с похожим названием, но оба далеко от этих мест, куда мог бы часто приезжать на машине советский консул.

А ещё он сообщил мне о книге «Синьцзянское притяжение» Владимира Красильникова. Автор книги – сын Дмитрия Яковлевича Красильникова, который был консулом в Шара-Сумэ как раз до назначения моего папы.

В интернете тогда удалось найти лишь обложку и аннотацию к этой книге, не было её и в букинистических магазинах. Она давно стала библиографической редкостью.

Зато из аннотации к книге я узнала, что Владимир Дмитриевич тоже стал дипломатом и востоковедом, как и его отец. Я обратилась в справочную Министерства Иностранных Дел и получила его домашний телефон! Владимир Дмитриевич к тому времени был уже на пенсии. Он охотно ответил на мои вопросы. Он рассказал, что родился и рос в Синьцзяне, где его отец проработал с перерывами семь лет, и он хорошо помнит поездки вместе с отцом на рудники. Эти удивительные места так запали ему в душу, что много лет спустя он написал книгу об этом крае, которую назвал «Синьцзянское притяжение».

Из этой книги я наконец узнала, что это были за рудники и каковы были «силы притяжения». Острый интерес к этим местам возник у СССР, когда для советского атомного проекта потребовалась в больших количествах урановая руда. Серьёзные залежи урана и бериллия были вблизи городов Коктогай и Шара-Сумэ. И там же неподалёку — месторождения тантала, лития, ниобия, титана, вольфрама, золота…

«3 декабря 1944 года Сталин утвердил постановление ГКО № 7069сс «О неотложных мерах по обеспечению развёртывания работ, проводимых Лабораторией № 2 АН СССР», явившееся важной вехой в истории советского атомного проекта. Заключительный пункт документа гласил: «Возложить на т. Берия Л.П. наблюдение за развитием работ по урану». Нарком быстро придал всем работам по проекту необходимые размах и динамику, в том числе и на северо-западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Однако, чтобы обеспечить себе свободный доступ к богатствам недр Синьцзяна, нужно было завладеть этой территорией. Именно поэтому Сталин отдал в 1943 году распоряжение о начале вооружённого национально-освободительного движения тамошних народов… Операция по «принуждению Синьцзяна к сотрудничеству» получила неофициальное наименование «Второй дом». Была создана Восточно-Туркестанская республика с просоветским правительством». (Примечание. Цитируется: Борис Иванов. Уран для Берии. Эхо планеты. 2012. № 17. С.22-25)

Владимир Красильников пишет в своей книге: «Берию как одного из руководителей атомного проекта интересовала прежде всего минерально-сырьевая база Восточно-Туркестанской республики для зарождающейся атомной и ракетной промышленности. За ширмой местной администрации велась геологическая разведка, разрабатывались вольфрамовые, бериллиевые и урановые рудники. Мне приходилось ездить вместе с отцом, который работал советским консулом, на эти рудники к нашим специалистам. Охранялись в первую очередь урановые шахты, а также эксплуатация уникального месторождения бериллия в так называемой "жиле 3". Китайцы до сих пор добывают там этот металл, востребованный космической и атомной промышленностью».

Вот какую работу пришлось продолжить моему отцу, сменившему советского консула в Шара-Сумэ Дмитрия Красильникова. Конечно, они оба давали подписку о неразглашении государственной тайны. И держали данное слово всю жизнь. Поэтому так лаконичны папины записки о том времени и тех местах.

И всё же - в информационном поле Вселенной ничто не исчезает бесследно!

ДАВНО ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Давно прошедшее время, давно исчезнувшие люди, их восприятие окружающего мира, их чувства, работа и отношения... Имеет ли это значение сейчас?

Для меня очень важна эта рукопись. В ней большая, трудная и интересная жизнь моего отца остаётся такой, какой была: работа, книги, мысли, поступки.

Мой отец оставил нам очень многое! Рассказы, воспоминания, книги. И ещё - построенный в тайге город и завод, а также новые точки на дипломатической карте мира. Ведь он по призванию был Первопроходцем. Он завещал нам свою глубокую порядочность, верность своему делу. Это был человек, инвариантный к любой среде. Он всегда был самим собой. Мы продолжаем у него учиться.

Помня и уважая прошлое - мы лучше ориентируемся в будущем. Ведь будущее прорастает из прошлого.

Москва

Ноябрь 2024 года

1.

2.

3.

4.

Комментарии (6):

Наталья_П_Коноплева, как же интересно! Такие книги и воспоминания необходимо издавать!

Наталья_П_Коноплева, зверски интересно. Сейчас подобные материалы востребованы, потому что кино (сериалы) сжирают их в большом количестве и требуют всё новых. А с ними проблема. Возьмите, например китайский сериал "Задача трёх тел"; простое упоминание "бериллиевых разработок" или шахт придало бы ему особую правдоподобность. Отмечу, что мой дед (Иона Кузнецов) был в последней из предвоенных советских экспедиций в Гоби, уже после экспедиций Козлова, одним из ботаников. Сильный "ботанический" уклон объяснялся тем, что бедная растительность Гоби защищается самыми сильными ядами. К тому времени СССР подписал конвенции о запрещении химического оружия, и может быть поэтому дед через некоторое время после возвращения не мог найти соратников по походу. Сам он три или четыре раза менял место работы, службы его просто потеряли.

Наталья_П_Коноплева

31-12-2024-19:35

удалить

Наталья_П_Коноплева

31-12-2024-19:37

удалить

Ответ на комментарий Наталья_П_Коноплева #

Наталья_П_Коноплева, сериал начинается с культурной революции, но как ни удивительно, это не для нагнетания страстей, а блестящий сюжетный ход, объясняющий последующее. С Новым Годом!

Наталья_П_Коноплева

02-01-2025-11:54

удалить

Комментарии (6):

вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Секретный и таинственный Синьцзян | Наталья_П_Коноплева - Дневник Натальи Коноплевой |

Лента друзей Наталья_П_Коноплева

/ Полная версия

Добавить в друзья

Страницы:

раньше»