Кругом голова))

29-08-2006 21:04

Алла Пугачева Кругом Голова

Кругом голова, фонари горят

Улица пуста, дождь по мостовой

Мне бы оборвать лист календаря

И в очереди встать за другой судьбой

Как нибудь, где нибудь, с кем нибудь

Долгожданный встречая рассвет

Закуси на мгновенье губу

От обиды за то, что попало не в цвет

От того, что крыластый табун

Кроме снов ничего не принес

Как нибудь, где нибудь, с кем нибудь

Не стыдись своих слез, не стыдись слез

Бар давно закрыт, у его дверей

Тень мою трамвай задавил

Ветер вены вскрыл небу в сентябре

Чуть солоноват вкус любви

Спит ночлежный дом с надписью "отель"

Милиционер смотрит вслед

В теплом доме том холодна постель

Холодна постель, счастья нет

Как нибудь, где нибудь, с кем нибудь

Разговаривая ни о чем

На два шага левее чуть-чуть

Отойди и чужое увидишь плечо

|Прошлой жизни вернуть ворожбу

|Никому никогда не дано

|Как нибудь, где нибудь, с кем нибудь

|Всем нам быть суждено, суждено

комментарии: 4

понравилось!

вверх^

к полной версии

Алла Пугачева Кругом Голова

Кругом голова, фонари горят

Улица пуста, дождь по мостовой

Мне бы оборвать лист календаря

И в очереди встать за другой судьбой

Как нибудь, где нибудь, с кем нибудь

Долгожданный встречая рассвет

Закуси на мгновенье губу

От обиды за то, что попало не в цвет

От того, что крыластый табун

Кроме снов ничего не принес

Как нибудь, где нибудь, с кем нибудь

Не стыдись своих слез, не стыдись слез

Бар давно закрыт, у его дверей

Тень мою трамвай задавил

Ветер вены вскрыл небу в сентябре

Чуть солоноват вкус любви

Спит ночлежный дом с надписью "отель"

Милиционер смотрит вслед

В теплом доме том холодна постель

Холодна постель, счастья нет

Как нибудь, где нибудь, с кем нибудь

Разговаривая ни о чем

На два шага левее чуть-чуть

Отойди и чужое увидишь плечо

|Прошлой жизни вернуть ворожбу

|Никому никогда не дано

|Как нибудь, где нибудь, с кем нибудь

|Всем нам быть суждено, суждено

Вот опять окно....

15-08-2006 22:04

Цветаева Марина

Вот опять окно

Вот опять окно,

Где опять не спят.

Может, пьют вино,

Может, так сидят.

Или просто – рук

Не разнимут двое.

В каждом доме, друг,

Есть окно такое.

Крик разлук и встреч –

Ты, окно в ночи!

Может – сотни свеч,

Может – две свечи...

Но и нет уму

Моему покоя...

И в моем дому

Завелось такое...

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

Цветаева Марина

Вот опять окно

Вот опять окно,

Где опять не спят.

Может, пьют вино,

Может, так сидят.

Или просто – рук

Не разнимут двое.

В каждом доме, друг,

Есть окно такое.

Крик разлук и встреч –

Ты, окно в ночи!

Может – сотни свеч,

Может – две свечи...

Но и нет уму

Моему покоя...

И в моем дому

Завелось такое...

Без заголовка

14-08-2006 16:40

Стащила у Риттучи))Оказывается я тоже Корица, кстати я люблю этот запах.

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

| Итак, среди пряностей Вы... Корица |

| Корица — самая добрая из всех пряностей. Это сердобольные, честные, милосердные и гуманные люди. Мужчина-Корица примерный семьянин, его обожают дети, ну а лучшей хозяйки, чем женщина-Корица вы не найдете. Эти люди больше всего ценят семью и поддержку близких, в доме у них всегда уютно, чисто прибрано и пахнет свежей выпечкой. Корица всегда готова утешить, понять, успокоить, ей можно поплакаться в жилетку. Женщина-Корица с удовольствием посвятит себя семье и детям, он любит заниматься рукоделием и готовить. К отрицательным качествам Корицы можно отнести нерешительность и детское простодушие, их легко обмануть. |

| Пройти тест |

Стащила у Риттучи))Оказывается я тоже Корица, кстати я люблю этот запах.

Маленький садик с птичками)

08-08-2006 19:10

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Люди дождя

13-07-2006 22:20

Люди дождя, или жадный мозг

В 1988 фильм "Человек дождя" представил широкой аудитории феномен соединения гениальности и безумия в лице персонажа, блестяще исполненного Дастином Хоффманом. Таких необыкновенно одаренных безумцев в мире считанные единицы, но их способности привлекают к себе пристальное внимание в научных кругах. Ученые бьются над загадкой "людей дождя" - с тем чтобы разгадка помогла увеличить интеллектуальные возможности людей нормальных..

В медицине этот феномен получил название "синдром саванта" (от savan - знание). Савантами называются инвалиды, которые обладают сверхъестественными интеллектуальными возможностями. Существует довольно много областей, где эти возможности проявляются, и "синдром саванта" следует рассматривать как "спектральный диагноз", охватывающий многие уровни компетенции. На самом высоком уровне больные во много раз превосходят просто одаренных здоровых людей. Так, например, они процитируют вам несколько страниц текста, прослушанного всего один раз, перемножат в уме шестизначные числа (ошибки практически исключены), порой владеют 30 языками, способны с первого раза воспроизвести музыкальное произведение или начертить план Британского музея. Но такая гениальности крайне редка. В настоящее время в мире их насчитывается около 50, а за последнее столетие литературные источники упоминали не более 100. При этом на обыденном уровне эти гении немощнее детей: они не в состоянии пойти в магазин за покупками, перейти дорогу, не говоря уж о таких сложных вещах, как автовождение или создание семьи.

Однако они вполне счастливы и без этого, безудержную радость и удовлетворение приносит им сама возможность реализовать данные им чудо-способности на практике.

Перед началом работы над ролью Дастин Хоффманн встретился с инвалидом из Солт Лейк Сити, по имени Ким Пик. Киму было тогда 35 лет, он очень рано обнаружил способности к запоминанию небывалых объемов информации и мог вычислить день недели в любом году, какой ему назовут. Он прочитал 7600 томов специальной литературы, в числе их расписания движения поездов, телефонные и адресные книги. Художественная литература ему не по силам.

Хоффман изучал его жесты, мимику, манеру говорить, вживаясь в этот столь необычный образ. Впоследствии награжденный Оскаром актер сказал своему "учителю" - "Может быть, я и звезда, но небеса - это ты".

Чем можно объяснить этот феномен? Тут наука разводит руками и оперирует лишь версиями.

Более других в изучение данного явления внес американский ученый-психиатр Дарольд Трефферт из Университета Висконсин, три десятилетия посвятивший теме савантов и создавший активно посещаемый веб-сайт о них. По его мнению, саванты показывают нам хрупкость мозга и его красоту. Но к сожалению, считает доктор Треферт, хотя строение человеческого мозга вполне изучено и разложено на составляющие, система в целом (big picture) остается тайной.

Одно очевидно - этот серый, ватообразный орган, за 30000 почти неизменный, пронизанный химическими и электрическими синапсами, организован достаточно демократично. Он функционирует подобно идеальному государству, со своей системой сдерживаний и противовесов, исполнительной властью и наблюдательными органами. Сознательное мышление - это акция исполнительной власти, с планированием, подготовительными и контрольными мерами. Простой пример - составление списка покупок на выходные: хлеб, чай, сыр. Такая крупная "акция" подразделяется на несколько подчиненных, как то: посмотреть в холодильник, прикинуть, сколько хлеба потребуется на выходные; процесс, в общем-то банален, а структура его сложна. Путь к достижению результата небезопасен, потому как нервные клетки, однажды возбудившись, склонны "давать искру", импульс, возбуждая другие клетки - они стремятся образовывать ветви, ассоциации, каскады.

Таким образом, не будь механизма сдерживаний и противовесов, мозг работал бы безостановочно, вплоть до полного разрушения, "взрыва". Здоровый мозг обладает механизмом управления хранилищами, перекладывая в соответствующий ящичек то, что необходимо в данный момент, более ничего. А у савантов, напротив, как предполагается, такого механизма и такого "ящичка" нет, они живут как бы на складе своих воспоминаний, в окружении своих сокровищ, будь то цифры, математические структуры, картины, звуки и слова.

На вертолет в сопровождении двух репортеров ВВС поднялся темнокожий молодой человек в бейсбольной кепке. Планировался эксперимент - осмотр достопримечательностей над Лондоном. Работа, которую должен был выполнить савант Стивен Вильтшир, 29 лет, - просто смотреть на местность. Вертолет поднимается над городом, Стивен сидит слева у окна. Он ни разу еще не видел Лондон сверху, но достопримечательности называет безошибочно своим бубнящим голосом. Каждую секунду что-то новое, постоянно меняется перспектива. АЧитать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Люди дождя, или жадный мозг

В 1988 фильм "Человек дождя" представил широкой аудитории феномен соединения гениальности и безумия в лице персонажа, блестяще исполненного Дастином Хоффманом. Таких необыкновенно одаренных безумцев в мире считанные единицы, но их способности привлекают к себе пристальное внимание в научных кругах. Ученые бьются над загадкой "людей дождя" - с тем чтобы разгадка помогла увеличить интеллектуальные возможности людей нормальных..

В медицине этот феномен получил название "синдром саванта" (от savan - знание). Савантами называются инвалиды, которые обладают сверхъестественными интеллектуальными возможностями. Существует довольно много областей, где эти возможности проявляются, и "синдром саванта" следует рассматривать как "спектральный диагноз", охватывающий многие уровни компетенции. На самом высоком уровне больные во много раз превосходят просто одаренных здоровых людей. Так, например, они процитируют вам несколько страниц текста, прослушанного всего один раз, перемножат в уме шестизначные числа (ошибки практически исключены), порой владеют 30 языками, способны с первого раза воспроизвести музыкальное произведение или начертить план Британского музея. Но такая гениальности крайне редка. В настоящее время в мире их насчитывается около 50, а за последнее столетие литературные источники упоминали не более 100. При этом на обыденном уровне эти гении немощнее детей: они не в состоянии пойти в магазин за покупками, перейти дорогу, не говоря уж о таких сложных вещах, как автовождение или создание семьи.

Однако они вполне счастливы и без этого, безудержную радость и удовлетворение приносит им сама возможность реализовать данные им чудо-способности на практике.

Перед началом работы над ролью Дастин Хоффманн встретился с инвалидом из Солт Лейк Сити, по имени Ким Пик. Киму было тогда 35 лет, он очень рано обнаружил способности к запоминанию небывалых объемов информации и мог вычислить день недели в любом году, какой ему назовут. Он прочитал 7600 томов специальной литературы, в числе их расписания движения поездов, телефонные и адресные книги. Художественная литература ему не по силам.

Хоффман изучал его жесты, мимику, манеру говорить, вживаясь в этот столь необычный образ. Впоследствии награжденный Оскаром актер сказал своему "учителю" - "Может быть, я и звезда, но небеса - это ты".

Чем можно объяснить этот феномен? Тут наука разводит руками и оперирует лишь версиями.

Более других в изучение данного явления внес американский ученый-психиатр Дарольд Трефферт из Университета Висконсин, три десятилетия посвятивший теме савантов и создавший активно посещаемый веб-сайт о них. По его мнению, саванты показывают нам хрупкость мозга и его красоту. Но к сожалению, считает доктор Треферт, хотя строение человеческого мозга вполне изучено и разложено на составляющие, система в целом (big picture) остается тайной.

Одно очевидно - этот серый, ватообразный орган, за 30000 почти неизменный, пронизанный химическими и электрическими синапсами, организован достаточно демократично. Он функционирует подобно идеальному государству, со своей системой сдерживаний и противовесов, исполнительной властью и наблюдательными органами. Сознательное мышление - это акция исполнительной власти, с планированием, подготовительными и контрольными мерами. Простой пример - составление списка покупок на выходные: хлеб, чай, сыр. Такая крупная "акция" подразделяется на несколько подчиненных, как то: посмотреть в холодильник, прикинуть, сколько хлеба потребуется на выходные; процесс, в общем-то банален, а структура его сложна. Путь к достижению результата небезопасен, потому как нервные клетки, однажды возбудившись, склонны "давать искру", импульс, возбуждая другие клетки - они стремятся образовывать ветви, ассоциации, каскады.

Таким образом, не будь механизма сдерживаний и противовесов, мозг работал бы безостановочно, вплоть до полного разрушения, "взрыва". Здоровый мозг обладает механизмом управления хранилищами, перекладывая в соответствующий ящичек то, что необходимо в данный момент, более ничего. А у савантов, напротив, как предполагается, такого механизма и такого "ящичка" нет, они живут как бы на складе своих воспоминаний, в окружении своих сокровищ, будь то цифры, математические структуры, картины, звуки и слова.

На вертолет в сопровождении двух репортеров ВВС поднялся темнокожий молодой человек в бейсбольной кепке. Планировался эксперимент - осмотр достопримечательностей над Лондоном. Работа, которую должен был выполнить савант Стивен Вильтшир, 29 лет, - просто смотреть на местность. Вертолет поднимается над городом, Стивен сидит слева у окна. Он ни разу еще не видел Лондон сверху, но достопримечательности называет безошибочно своим бубнящим голосом. Каждую секунду что-то новое, постоянно меняется перспектива. А

Без заголовка

05-07-2006 15:50

Шумерские корни иконографии тамплиеров

Бойд Райс

Иконография, связанная с тайными обществами Средневековья не порождена собственно Средневековьем. Многие из ее символов восходят ко временам за 3500 лет до рождения Христа, а, возможно, и к более ранним. Мнение, что тамплиеры являются частью гораздо более древней традиции, возможно, является чем-то большим чем гипербола. Символика, используемая ими, всегда была весьма специфичной, и история такого символизма может быть прослежена вплоть до зари хронологии. Вот лишь несколько примеров.

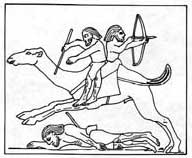

Изображение двух рыцарей, скачущих на одной лошади - уникальный символ Рыцарей Храма. Считается, что он иллюстрирует иное имя тамплиеров - "бедные рыцари Христа" и состояние их крайней бедности, позволявшей содержать лишь одну лошадь для двух рыцарей. Конечно мы знаем, что тамплиеры были отнюдь не бедны и, по всей видимости, концепция двойных наездников восходит к древнему Шумеру, где она использовалась исключительно для тактических целей.

Равносторонний крест, использовавшийся тамплиерами широко представлен на древних шумерских барельефах. На данном изображении, датируемом 2000 г. до Н.Э., он помещен над первым шумерским царем ИА, чуть ниже - группа людей, пашущих поле. Приблизительно 1400 до Н.Э.

Обожествленный шумерский царь ИА изображен в виде Повелителя Потопа. Появляясь из вод, он держит прототип цветка лилии - fleur-de-lys. Помимо того, что fleur-de-lys - основной символ французской (а позднее британской) монархии, цветок лилии - один из главных символов Церкви Марии Магдалены в Ренн-ле-Шато.

Царь ИА, изображенный здесь в головном уборе с рогами, держит сосуд, над которым парит похожий на солнечный круг тамплиерский крест. Кажется, что крест находится внутри растущей луны. Некоторые ученые считают, что в древнем шумерском представлении о божественной паре олицетворением Бога было солнце, а его супругу олицетворяла луна. Царь, как живой представитель бога на Земле, или сын божий, считался их отпрыском и являлся третьим элементом святой троицы. Образ солнечного креста внутри луны может также символизировать божественную пару. Также обратите внимание на быка и козла, двух животных, которые часто фигурируют в религиозной иконографии морских народов. Кинотавр, которого считают прародителем Меровингов также описан, как имеющий голову козла, или быка.

Возможно наиболее известный оккультный символ всех времен - пентаграмма, также относится к древнему Шумеру. В шумерийском пиктографическом письме она была идеограммой, представляющей божественных царей как "высоких" или "светоносных" и изображалась перевернутой. Традиция связывать пентаграмму с черной магией, вероятно, происходит из того факта, что, как считалось, цари обладали магическими способностями; таким образом пентаграмма является одновременно символом их династии и их доктрины. Это объясняет, почему на первый взгляд сатанинский символ имел такую важность для катаров, и почему он так заметно представлен в изображениях, связанных с мистерией Грааля, Ренн-ле-Шато и т.д.

Крест Св. Лоррена - символ, связанный с тамплиерами, князьями анжуйскими и французским национализмом, также происходит из шумерской идеограммы. Он был символом, обозначавшим царскую власть и воплощавшим в себе "Кад" - титул, данный царям Шумера и Аккада. Другим титулом царей был "Пастух" и идеограмма, соответствующая ему имела схожий вид: тот же крест Св. Лоррена, но с удлиненной нижней частью, изогнутой наподобие пастушеского посоха.

(http://www.beauseant.ru/shumer.shtml)

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Шумерские корни иконографии тамплиеров

Бойд Райс

Иконография, связанная с тайными обществами Средневековья не порождена собственно Средневековьем. Многие из ее символов восходят ко временам за 3500 лет до рождения Христа, а, возможно, и к более ранним. Мнение, что тамплиеры являются частью гораздо более древней традиции, возможно, является чем-то большим чем гипербола. Символика, используемая ими, всегда была весьма специфичной, и история такого символизма может быть прослежена вплоть до зари хронологии. Вот лишь несколько примеров.

Изображение двух рыцарей, скачущих на одной лошади - уникальный символ Рыцарей Храма. Считается, что он иллюстрирует иное имя тамплиеров - "бедные рыцари Христа" и состояние их крайней бедности, позволявшей содержать лишь одну лошадь для двух рыцарей. Конечно мы знаем, что тамплиеры были отнюдь не бедны и, по всей видимости, концепция двойных наездников восходит к древнему Шумеру, где она использовалась исключительно для тактических целей.

Равносторонний крест, использовавшийся тамплиерами широко представлен на древних шумерских барельефах. На данном изображении, датируемом 2000 г. до Н.Э., он помещен над первым шумерским царем ИА, чуть ниже - группа людей, пашущих поле. Приблизительно 1400 до Н.Э.

Обожествленный шумерский царь ИА изображен в виде Повелителя Потопа. Появляясь из вод, он держит прототип цветка лилии - fleur-de-lys. Помимо того, что fleur-de-lys - основной символ французской (а позднее британской) монархии, цветок лилии - один из главных символов Церкви Марии Магдалены в Ренн-ле-Шато.

Царь ИА, изображенный здесь в головном уборе с рогами, держит сосуд, над которым парит похожий на солнечный круг тамплиерский крест. Кажется, что крест находится внутри растущей луны. Некоторые ученые считают, что в древнем шумерском представлении о божественной паре олицетворением Бога было солнце, а его супругу олицетворяла луна. Царь, как живой представитель бога на Земле, или сын божий, считался их отпрыском и являлся третьим элементом святой троицы. Образ солнечного креста внутри луны может также символизировать божественную пару. Также обратите внимание на быка и козла, двух животных, которые часто фигурируют в религиозной иконографии морских народов. Кинотавр, которого считают прародителем Меровингов также описан, как имеющий голову козла, или быка.

Возможно наиболее известный оккультный символ всех времен - пентаграмма, также относится к древнему Шумеру. В шумерийском пиктографическом письме она была идеограммой, представляющей божественных царей как "высоких" или "светоносных" и изображалась перевернутой. Традиция связывать пентаграмму с черной магией, вероятно, происходит из того факта, что, как считалось, цари обладали магическими способностями; таким образом пентаграмма является одновременно символом их династии и их доктрины. Это объясняет, почему на первый взгляд сатанинский символ имел такую важность для катаров, и почему он так заметно представлен в изображениях, связанных с мистерией Грааля, Ренн-ле-Шато и т.д.

Крест Св. Лоррена - символ, связанный с тамплиерами, князьями анжуйскими и французским национализмом, также происходит из шумерской идеограммы. Он был символом, обозначавшим царскую власть и воплощавшим в себе "Кад" - титул, данный царям Шумера и Аккада. Другим титулом царей был "Пастух" и идеограмма, соответствующая ему имела схожий вид: тот же крест Св. Лоррена, но с удлиненной нижней частью, изогнутой наподобие пастушеского посоха.

(http://www.beauseant.ru/shumer.shtml)

А меня вот это зацепило, Нео))

27-06-2006 23:24

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

[100x] [100x] | ||||

Новая коллекция - "Открытые окна" (II-89) Автор плэйкаста: AlexanderAsk » Создан: 18:45:21, 27.06.2006 Посмотреть >> | ||||

Правила жизни.

26-06-2006 20:55

Не любите по чужим рецептам!

Перед вами 33 рецепта долгой и здоровой жизни от непальских мудрецов. Прислушайтесь и поступите по-своему

Говорите медленно, а думайте быстро.

Не судите о людях по их родственникам.

Когда вы говорите: «Я тебя люблю», - говорите правду!

Когда вы говорите: «Я сожалею», - смотрите человеку в глаза.

Никогда не смейтесь над чужими снами и мечтами.

Давайте людям больше, чем они ожидают, и делайте это радостно.

Всегда держите в голове свое любимое стихотворение.

Не верьте всему, что слышите, тратьте все, что имеете, спите, пока не выспитесь.

Великая любовь и огромные достижения всегда требуют большого риска.

Когда вы проигрываете, постарайтесь извлечь из этого урок, а то и пользу.

Уважайте себя, уважайте других, отвечайте за все свои поступки.

Не позволяйте маленькому спору разрушить большую дружбу.

Когда понимаете, что сделали ошибку, постарайтесь не замять ее, а быстро исправить.

Каждый день проводите некоторое время в одиночестве.

Будьте открыты для обмена, но не выпускайте из рук ваши ценности.

Иногда молчание - лучший ответ.

Читайте больше книг.

Верьте в Бога, но всегда запирайте свою машину.

В спорах с любимыми обращайтесь к текущей ситуации. Не припоминайте прошлое.

Читайте между строк.

Делитесь своими знаниями с детьми. На сегодня это единственный известный способ достичь бессмертия.

Будьте нежны с землей. Не мусорьте.

Никогда не перебивайте, когда вам льстят.

Не вмешивайтесь в чужие дела, не давайте пустых советов.

Не доверяйте тем, кто целуется с вами, не закрывая глаз.

Раз в год отправляйтесь туда, где вы не бывали.

Если вы заработаете большие деньги, часть из них употребите на помощь другим.

Помните, не получить желаемого - это иногда и есть везение.

Слушайтесь докторов, но учитесь нарушать некоторые из их запретов.

Оценивайте свой успех по тому, чем вам пришлось пожертвовать, чтобы добиться его.

Ваше «я» - и есть конечная точка вашего путешествия.

Относитесь к любви и приготовлению пищи с безрассудной беспечностью - не любите и не готовьте по чужим рецептам!

Вот так все просто))) (http://www.kp.ru/daily/23704.3/52876/)

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Не любите по чужим рецептам!

Перед вами 33 рецепта долгой и здоровой жизни от непальских мудрецов. Прислушайтесь и поступите по-своему

Говорите медленно, а думайте быстро.

Не судите о людях по их родственникам.

Когда вы говорите: «Я тебя люблю», - говорите правду!

Когда вы говорите: «Я сожалею», - смотрите человеку в глаза.

Никогда не смейтесь над чужими снами и мечтами.

Давайте людям больше, чем они ожидают, и делайте это радостно.

Всегда держите в голове свое любимое стихотворение.

Не верьте всему, что слышите, тратьте все, что имеете, спите, пока не выспитесь.

Великая любовь и огромные достижения всегда требуют большого риска.

Когда вы проигрываете, постарайтесь извлечь из этого урок, а то и пользу.

Уважайте себя, уважайте других, отвечайте за все свои поступки.

Не позволяйте маленькому спору разрушить большую дружбу.

Когда понимаете, что сделали ошибку, постарайтесь не замять ее, а быстро исправить.

Каждый день проводите некоторое время в одиночестве.

Будьте открыты для обмена, но не выпускайте из рук ваши ценности.

Иногда молчание - лучший ответ.

Читайте больше книг.

Верьте в Бога, но всегда запирайте свою машину.

В спорах с любимыми обращайтесь к текущей ситуации. Не припоминайте прошлое.

Читайте между строк.

Делитесь своими знаниями с детьми. На сегодня это единственный известный способ достичь бессмертия.

Будьте нежны с землей. Не мусорьте.

Никогда не перебивайте, когда вам льстят.

Не вмешивайтесь в чужие дела, не давайте пустых советов.

Не доверяйте тем, кто целуется с вами, не закрывая глаз.

Раз в год отправляйтесь туда, где вы не бывали.

Если вы заработаете большие деньги, часть из них употребите на помощь другим.

Помните, не получить желаемого - это иногда и есть везение.

Слушайтесь докторов, но учитесь нарушать некоторые из их запретов.

Оценивайте свой успех по тому, чем вам пришлось пожертвовать, чтобы добиться его.

Ваше «я» - и есть конечная точка вашего путешествия.

Относитесь к любви и приготовлению пищи с безрассудной беспечностью - не любите и не готовьте по чужим рецептам!

Вот так все просто))) (http://www.kp.ru/daily/23704.3/52876/)

Всегда интересовало....

24-06-2006 21:40

Семейные и календарные обычаи цыган

Свадебные обычаи и обряды. Свадебная обрядность цыган в этнографической литературе практически не описана, а на то, что в ней можно найти, надо полагаться с большой осторожностью.

Например, в 1838 году петербургская газета «Северная пчела» рассказывала русскому читателю, что жениху безразлично даже кровосмесительство: «Не зная религии, не знают они и брачных союзов: у них нет законного, установившегося обряда свадьбы. Четырнадцатилетний мальчик берёт первую попавшуюся ему девушку, даже из родных и женится на ней.»

Конечно, это пресловутый «взгляд извне». Автору казалось, что молодой цыган не обращает внимания на волю родителей: сам выбирает кого захочет, сам устраивает свадьбу. Такая точка зрения безусловно ошибочна. Ещё хуже, когда «исследователь» описывает свадьбу, не зная толком предмет. Так, в 1874 г. М.Мостовский в «Этнографических очерках России» написал следующее:

«Брачный обряд совершают цыгане следующим образом. Перед выбранным из среды семейства старшиною, жених и невеста разбивают глиняный горшок, присутствующие внимательно считают черепки, число которых и определяет на сколько лет заключен брак».

Фактически, это перелицованная сцена из романа «Собор парижской богоматери» Виктора Гюго:

«Цыганский герцог молча принёс глиняную кружку. Цыганка подала её Гренгуару.

-Бросьте её на землю, - сказала она.

Кружка разлетелась на четыре части.

- Брат! - произнёс цыганский король, возложив на их головы свои руки. -Она твоя жена. Сестра! Он твой муж. На четыре года. Ступайте.»

Существуют, конечно, и более достоверные описания. В книге Рихарда Либиха свадьба описана следующим образом: молодые люди становятся перед вожаком на колени, клянутся во взаимной любви и обмениваются кольцами, если случайно имеют их. «Затем начальник берёт глиняную кружку с вином, льёт несколько капель на голову молодых людей, выпивает остальное за их здоровье, и бросает сосуд вверх, чтобы он, упав, разломился. Чем больше при этом бывает разбитых кусков, тем больше счастья предстоит молодым людям. В этом заключается весь обряд бракосочетания цыган, и он довершается едою, питьём, играми и пляскою... Позднее и при удобном случае, молодые супруги венчаются в церкви, но не потому, что находят это действительно нужным, а лишь с целью получить законный дорожный паспорт».

В дореволюционной русской этнографической литературе мы можем также найти некоторые достоверные подробности. Ткачёв пишет: «Свадебные обряды у цыган отличаются какой-то безалаберностью, но есть что-то такое, что указывает на существование у цыган своих обрядов. Так, например, свадьба непременно играется в шатре, на выгоне; когда отец невесты идёт в шатёр к сватам, то мать жениха прометает перед ним дорогу и посыпает её песком; во время пира старики сидят на почётном месте. Но за общей беспорядицей..., пляской... нельзя ничего разобрать».

Из всех работ, написанных в XIX веке, так или иначе касающихся свадебной обрядности цыган, выделяется работа неизвестного автора, которая содержится в большом томе под названием «Опыт описания Могилёвской Губернии...».6 Четыре страницы этого тома содержат относительно верное описание цыганской свадьбы, а также сватовства, венчания. Среди современных исследований нельзя не назвать диссертацию Н.Ф.Кисилёвой, в которой она, основываясь на богатом полевом материале, подробно рассматривает свадебные обычаи, а также взаимоотношения в семье русских цыган.

Обряды свадебного цикла у разных этнических групп имеют свои локальные особенности. Ареал формирования и кочевья каждой из них различался, соответственно, цыгане заимствовали некоторые черты культуры народов, среди которых жили долгое время.

Заключение брака при помощи сватовства было наиболее распространённым явлением. Наряду с этим, в конце XIX - XX веках существовали и другие формы (речь о них пойдёт ниже).

Цыгане могли засватать своих детей, когда те были ещё грудными. Родители договаривались о том, что по достижении детьми определённого возраста состоится свадьба. Такая договорённость соблюдалась строго. Эта форма заключения брака существовала у многих групп - у русских цыган, а также у сэрвов, кэлдэраров и прочих. Иногда цыгане сватали девочку лет 9-10, и, если родители девочки были согласны, то её брали к себе в шатёр и она жила у них до 13-15 лет, а затем устраивалась свадьба. Кроме того, у кэлдэраров существовал обычай обмена дочерьми-невестами, по-цыгански это называется те кэрэс пе скимбате. То есть, отдавая дочку замуж, брали сестру жениха в жёны своему сыну. При обмене невестами обычного выкупа, о котором подробнее мы ещё будем говорить, не давали, и это было выгодно обеим семьям.

У всех групп цыган была распространена и такая форма вступления в брак, как кража невесты. Это было вызвано, прежде всего, экономическими причинами - не было денег на свадьбу, или для уплаты выкупа. Но чаще к похищению прибегали, если родители не позволяли юноше и девушке вступить в брак. Вообще, умыкание по взаимному договору или насильственные,Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Семейные и календарные обычаи цыган

Свадебные обычаи и обряды. Свадебная обрядность цыган в этнографической литературе практически не описана, а на то, что в ней можно найти, надо полагаться с большой осторожностью.

Например, в 1838 году петербургская газета «Северная пчела» рассказывала русскому читателю, что жениху безразлично даже кровосмесительство: «Не зная религии, не знают они и брачных союзов: у них нет законного, установившегося обряда свадьбы. Четырнадцатилетний мальчик берёт первую попавшуюся ему девушку, даже из родных и женится на ней.»

Конечно, это пресловутый «взгляд извне». Автору казалось, что молодой цыган не обращает внимания на волю родителей: сам выбирает кого захочет, сам устраивает свадьбу. Такая точка зрения безусловно ошибочна. Ещё хуже, когда «исследователь» описывает свадьбу, не зная толком предмет. Так, в 1874 г. М.Мостовский в «Этнографических очерках России» написал следующее:

«Брачный обряд совершают цыгане следующим образом. Перед выбранным из среды семейства старшиною, жених и невеста разбивают глиняный горшок, присутствующие внимательно считают черепки, число которых и определяет на сколько лет заключен брак».

Фактически, это перелицованная сцена из романа «Собор парижской богоматери» Виктора Гюго:

«Цыганский герцог молча принёс глиняную кружку. Цыганка подала её Гренгуару.

-Бросьте её на землю, - сказала она.

Кружка разлетелась на четыре части.

- Брат! - произнёс цыганский король, возложив на их головы свои руки. -Она твоя жена. Сестра! Он твой муж. На четыре года. Ступайте.»

Существуют, конечно, и более достоверные описания. В книге Рихарда Либиха свадьба описана следующим образом: молодые люди становятся перед вожаком на колени, клянутся во взаимной любви и обмениваются кольцами, если случайно имеют их. «Затем начальник берёт глиняную кружку с вином, льёт несколько капель на голову молодых людей, выпивает остальное за их здоровье, и бросает сосуд вверх, чтобы он, упав, разломился. Чем больше при этом бывает разбитых кусков, тем больше счастья предстоит молодым людям. В этом заключается весь обряд бракосочетания цыган, и он довершается едою, питьём, играми и пляскою... Позднее и при удобном случае, молодые супруги венчаются в церкви, но не потому, что находят это действительно нужным, а лишь с целью получить законный дорожный паспорт».

В дореволюционной русской этнографической литературе мы можем также найти некоторые достоверные подробности. Ткачёв пишет: «Свадебные обряды у цыган отличаются какой-то безалаберностью, но есть что-то такое, что указывает на существование у цыган своих обрядов. Так, например, свадьба непременно играется в шатре, на выгоне; когда отец невесты идёт в шатёр к сватам, то мать жениха прометает перед ним дорогу и посыпает её песком; во время пира старики сидят на почётном месте. Но за общей беспорядицей..., пляской... нельзя ничего разобрать».

Из всех работ, написанных в XIX веке, так или иначе касающихся свадебной обрядности цыган, выделяется работа неизвестного автора, которая содержится в большом томе под названием «Опыт описания Могилёвской Губернии...».6 Четыре страницы этого тома содержат относительно верное описание цыганской свадьбы, а также сватовства, венчания. Среди современных исследований нельзя не назвать диссертацию Н.Ф.Кисилёвой, в которой она, основываясь на богатом полевом материале, подробно рассматривает свадебные обычаи, а также взаимоотношения в семье русских цыган.

Обряды свадебного цикла у разных этнических групп имеют свои локальные особенности. Ареал формирования и кочевья каждой из них различался, соответственно, цыгане заимствовали некоторые черты культуры народов, среди которых жили долгое время.

Заключение брака при помощи сватовства было наиболее распространённым явлением. Наряду с этим, в конце XIX - XX веках существовали и другие формы (речь о них пойдёт ниже).

Цыгане могли засватать своих детей, когда те были ещё грудными. Родители договаривались о том, что по достижении детьми определённого возраста состоится свадьба. Такая договорённость соблюдалась строго. Эта форма заключения брака существовала у многих групп - у русских цыган, а также у сэрвов, кэлдэраров и прочих. Иногда цыгане сватали девочку лет 9-10, и, если родители девочки были согласны, то её брали к себе в шатёр и она жила у них до 13-15 лет, а затем устраивалась свадьба. Кроме того, у кэлдэраров существовал обычай обмена дочерьми-невестами, по-цыгански это называется те кэрэс пе скимбате. То есть, отдавая дочку замуж, брали сестру жениха в жёны своему сыну. При обмене невестами обычного выкупа, о котором подробнее мы ещё будем говорить, не давали, и это было выгодно обеим семьям.

У всех групп цыган была распространена и такая форма вступления в брак, как кража невесты. Это было вызвано, прежде всего, экономическими причинами - не было денег на свадьбу, или для уплаты выкупа. Но чаще к похищению прибегали, если родители не позволяли юноше и девушке вступить в брак. Вообще, умыкание по взаимному договору или насильственные,

Странно...

11-06-2006 00:05

Ой, вдруг появилось иррациональное желание написать сюда чего-нибудь... Надо ведь что-то про себя? Ну, вот я осваиваю азы стархования и кредитования. Уже несколько дней пялюсь дурным глазом в какие-то столбики, схемочки и цифирки. Все это в упор не хочет укладоваться в моем месте для ношения бантиков. Я вобще с цифрами не дружу с детства.

Но освоить надо. Нет, даже так-НАДО.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Ой, вдруг появилось иррациональное желание написать сюда чего-нибудь... Надо ведь что-то про себя? Ну, вот я осваиваю азы стархования и кредитования. Уже несколько дней пялюсь дурным глазом в какие-то столбики, схемочки и цифирки. Все это в упор не хочет укладоваться в моем месте для ношения бантиков. Я вобще с цифрами не дружу с детства.

Но освоить надо. Нет, даже так-НАДО.

Из чего же, из чего же...сделана я))

23-04-2006 23:29

Нашла у Риттуча))

комментарии: 5

понравилось!

вверх^

к полной версии

Нашла у Риттуча))

| Если разобрать вас на части, то вы состоите из |

| бесконечный путь, лужайка возле дома, лязг мечей, цветные сны, оставляющие больше впечатлений чем реальность, оборотни и вурдалаки |

| Пройти тест |

Стеночка))

20-04-2006 20:16

Стянула у NEOGOTIK :0)))

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

Стянула у NEOGOTIK :0)))

| Installation completed. Ваша стена загружена. |

Это стена пожеланий. Вы — лёгкий в общении человек. Жизнь подарила Вам множество воспоминаний, способных вызвать на лице весёлую и даже счастливую улыбку. У Вас много друзей. Вы любите рисковать. И, зачастую, не признаёте никаких огранчений. [показать] [показать] |

| Пройти тест |

Этимология

16-04-2006 01:12

Забытые фразы

Ю. А. Гвоздарев

О необходимости знать прошлое языка, историю его слов и выражений, хорошо сказал Д. С. Лихачев: «...для языка нужна его история, нужно хоть чуточку понимать историю слов и выражений, знать идиоматические выражения, знать поговорки и пословицы. <...> Язык, отторгнутый от истории народа, станет песком во рту, негодный даже для создания новой научной и технической терминологии, ибо и для последней необходима образность, традиция...» (Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет. Л., 1989. С. 417).

Действительно, многие выражения забываются, и настало время создания историко-этимологического словаря русской фразеологии, где было бы не только объяснение их происхождения, но и употребления в различные эпохи.

Приведенные далее заметки служат этой цели.

Стрень брень с горошком. Это забавное выражение употреблялось в XVIII веке со значением «нечто нестоящее, неценное, чепуховое»: «Отцовское-то у тебя именно стрень брень с горошком, так надобно самому наживать» (Н. Новиков. Письма к Фалалею. Курсив в цитатах мой.— Ю. Г.).

В Словаре русского языка XI—XVII вв. находим: брение — 1) глина, 2) грязь, тина (М., 1975. Вып. 1. С. 332).

Сочетание стрень брень в Словаре Даля дано одним словом — стреньбрень и толкуется как «хлам, скарбишка, всякая ветошь, ничтожныя пожитки, дрянца с пыльцой». Здесь же приводится сочетание: «Стрень брень на лычках — дурная, непрочная сбруя». М. Фасмер также приводит сочетание как одно слово со значением «старье, хлам». И здесь же дано замечание О. Н. Трубачева:

«...Скорее всего мы имеем здесь аллегровую форму из первонач. старьё берём! — крик старьевщика».

А. И. Федоров, исследовавший развитие русской фразеологии в XVIII—XIX веках, писал: «Это толкование позволяет судить о подоснове содержания, внутренней форме, которая определяет ту же предметную соотнесенность и стилистическую окраску, какую имел оборот ни кола ни двора. Отличия незначительные: в первом фразеологизме указание на наличие чего-то ненужного, бросового, во втором — на отсутствие существенного. Первый выражал большую степень иронии, насмешки. По-видимому, он редко употреблялся в живой разговорной речи, был полудиалектным, малопонятным. Поэтому он потерял экспрессивные возможности и не встречался в языке писателей XIX в. Второй, часто употреблявшийся в художественном стиле речи XVIII—XIX вв., сохранил свою выразительность и в современном русском языке, хотя содержание его теряет опору в фактах действительности» (Развитие русской фразеологии в конце XVIII — начале XIX вв. Новосибирск, 1973. С. 140).

Слово горошек усиливает экспрессию выражения. Если учесть отношение к гороху в пословицах как к «несерьезному» продукту (Горох да репа животу не крепа; Шут гороховый; Гороховое чучело), то, может быть, этим и объясняется употребление горошка в данном выражении.

Притка (тебя) расшиби (возьми, прострели). Это выражение очень часто употреблялось в речи простого народа и в текстах писателей, рассказывающих об их жизни. Оно считалось бранным, но не очень: «У-у-у, чертенок, притка тебя расшиби,— зашипела она, увидя его,— черти-то тебя, прости господи, носят!» (С. Подъячев. Папаша хресный); «Эко грязь, притка тебя возьми <...> никак не отскоблишь» (Н. Успенский. Старуха).

Общее значение этого выражения (и его вариантов) со словом притка «пожелание наказания, беды, угрозы».

В Словаре М. Фасмера слово притка имеет такое определение: «нечаянный случай, несчастье», также «болезненный припадок, истерия от наваждения, колдовства».

В Словаре Даля притка определяется как «внезапная болезнь (...) истерика или обморок (...) черная немочь или падучая». Приведены там и пословицы, в которых притка представлена как живое существо: «От притки не уйдешь; Эк тебя притка принесла! нелегкая сила. Притка его ведет! кто знает».

Скосырь выехал. В этом выражении непонятно слово скосырь. В известном «Этимологическом словаре русского языка» А. Г. Преображенского о нем говорится: «Неясно. По-видимому, сложи.: с-косырь; м. б. к кос-коситься: „смотреть косо, искоса“ в значении недружелюбно, неблагосклонно, злобно. Слово заслуживает внимания: оно довольно употребительно и довольно широко распространено».

В. И. Даль в своем Словаре приводит слова скосырять, скосырничать, поясняя: «фордыбачить, забиячливо щеголять, молодцевать, ухорски величаться (...) Скосырь — м. хват, ухорский щеголь и забияка».

Слово это употреблялось и вне сочетания скосырь выехал в двух значениях: одно из них объясняется текстом романа Мельникова-Печерского: «Скосырь — щеголь, а дальше от Волги на востоке слово это значит надменный, нагловатый человек» (В горах). В другом тексте романа «В лесах» оно употреблено этим писателем со значением «щеголь, франт»: «Погляжу я на вас,— с задорной улыбкой сказала ему Фленушка,— настоящий вы скосырь московский! (...) Мастер девушек с ума сводить».

В «Бригадире» Фонвизина выражение скосырь выехал значит «хвастун, нахал объявился»: «Я тебя научу, как с отцом иЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Забытые фразы

Ю. А. Гвоздарев

О необходимости знать прошлое языка, историю его слов и выражений, хорошо сказал Д. С. Лихачев: «...для языка нужна его история, нужно хоть чуточку понимать историю слов и выражений, знать идиоматические выражения, знать поговорки и пословицы. <...> Язык, отторгнутый от истории народа, станет песком во рту, негодный даже для создания новой научной и технической терминологии, ибо и для последней необходима образность, традиция...» (Заметки и наблюдения. Из записных книжек разных лет. Л., 1989. С. 417).

Действительно, многие выражения забываются, и настало время создания историко-этимологического словаря русской фразеологии, где было бы не только объяснение их происхождения, но и употребления в различные эпохи.

Приведенные далее заметки служат этой цели.

Стрень брень с горошком. Это забавное выражение употреблялось в XVIII веке со значением «нечто нестоящее, неценное, чепуховое»: «Отцовское-то у тебя именно стрень брень с горошком, так надобно самому наживать» (Н. Новиков. Письма к Фалалею. Курсив в цитатах мой.— Ю. Г.).

В Словаре русского языка XI—XVII вв. находим: брение — 1) глина, 2) грязь, тина (М., 1975. Вып. 1. С. 332).

Сочетание стрень брень в Словаре Даля дано одним словом — стреньбрень и толкуется как «хлам, скарбишка, всякая ветошь, ничтожныя пожитки, дрянца с пыльцой». Здесь же приводится сочетание: «Стрень брень на лычках — дурная, непрочная сбруя». М. Фасмер также приводит сочетание как одно слово со значением «старье, хлам». И здесь же дано замечание О. Н. Трубачева:

«...Скорее всего мы имеем здесь аллегровую форму из первонач. старьё берём! — крик старьевщика».

А. И. Федоров, исследовавший развитие русской фразеологии в XVIII—XIX веках, писал: «Это толкование позволяет судить о подоснове содержания, внутренней форме, которая определяет ту же предметную соотнесенность и стилистическую окраску, какую имел оборот ни кола ни двора. Отличия незначительные: в первом фразеологизме указание на наличие чего-то ненужного, бросового, во втором — на отсутствие существенного. Первый выражал большую степень иронии, насмешки. По-видимому, он редко употреблялся в живой разговорной речи, был полудиалектным, малопонятным. Поэтому он потерял экспрессивные возможности и не встречался в языке писателей XIX в. Второй, часто употреблявшийся в художественном стиле речи XVIII—XIX вв., сохранил свою выразительность и в современном русском языке, хотя содержание его теряет опору в фактах действительности» (Развитие русской фразеологии в конце XVIII — начале XIX вв. Новосибирск, 1973. С. 140).

Слово горошек усиливает экспрессию выражения. Если учесть отношение к гороху в пословицах как к «несерьезному» продукту (Горох да репа животу не крепа; Шут гороховый; Гороховое чучело), то, может быть, этим и объясняется употребление горошка в данном выражении.

Притка (тебя) расшиби (возьми, прострели). Это выражение очень часто употреблялось в речи простого народа и в текстах писателей, рассказывающих об их жизни. Оно считалось бранным, но не очень: «У-у-у, чертенок, притка тебя расшиби,— зашипела она, увидя его,— черти-то тебя, прости господи, носят!» (С. Подъячев. Папаша хресный); «Эко грязь, притка тебя возьми <...> никак не отскоблишь» (Н. Успенский. Старуха).

Общее значение этого выражения (и его вариантов) со словом притка «пожелание наказания, беды, угрозы».

В Словаре М. Фасмера слово притка имеет такое определение: «нечаянный случай, несчастье», также «болезненный припадок, истерия от наваждения, колдовства».

В Словаре Даля притка определяется как «внезапная болезнь (...) истерика или обморок (...) черная немочь или падучая». Приведены там и пословицы, в которых притка представлена как живое существо: «От притки не уйдешь; Эк тебя притка принесла! нелегкая сила. Притка его ведет! кто знает».

Скосырь выехал. В этом выражении непонятно слово скосырь. В известном «Этимологическом словаре русского языка» А. Г. Преображенского о нем говорится: «Неясно. По-видимому, сложи.: с-косырь; м. б. к кос-коситься: „смотреть косо, искоса“ в значении недружелюбно, неблагосклонно, злобно. Слово заслуживает внимания: оно довольно употребительно и довольно широко распространено».

В. И. Даль в своем Словаре приводит слова скосырять, скосырничать, поясняя: «фордыбачить, забиячливо щеголять, молодцевать, ухорски величаться (...) Скосырь — м. хват, ухорский щеголь и забияка».

Слово это употреблялось и вне сочетания скосырь выехал в двух значениях: одно из них объясняется текстом романа Мельникова-Печерского: «Скосырь — щеголь, а дальше от Волги на востоке слово это значит надменный, нагловатый человек» (В горах). В другом тексте романа «В лесах» оно употреблено этим писателем со значением «щеголь, франт»: «Погляжу я на вас,— с задорной улыбкой сказала ему Фленушка,— настоящий вы скосырь московский! (...) Мастер девушек с ума сводить».

В «Бригадире» Фонвизина выражение скосырь выехал значит «хвастун, нахал объявился»: «Я тебя научу, как с отцом и

Наивная история.

15-04-2006 23:51

Наивная история, написаная на паре по социальной психологии, за 30 минут до конца пары.

Где-то далеко-далеко случилось это. На одной не слишком большой, но и не слишком маленькой, планете. Планета не имела названия и потому называлась просто-Планета. Населяли эту Планету человеки. И все у них было как и у сотней миллиардов други живых существ, живщих во Вселенной с начала ее основания:смеялись, плакали, варили суп и строили планы на будущее.

И вот в Самой Главной Газете планеты Человеков появилось грандиозное собщение! Оно было помещено на первую полосу, и бросалось в глаза алыми буквами. В нем сообщалось, что ученые человеков открыли новую планету. По их доставерным сведениям она Прекрасна!!! Там трава гораздо зеленее и небо синее, а уж какой там воздух!!! Уж не чета нашему конечно. И если там есть живые существа, то они просто Боги!

Надо ли говорить, что эта новость всколынула тясячи умов. Ученые готовились в экспедицию к далекой прекрасной планете. Поэты и художники описывали, каждый своим инструментом, красоты ее полей, гор и морей.

Сенсация докатилась до самых дальных уголков Планет и достигла наконец-таки ушей двух человеков. И они стали Мечтать, причем об одном и том же-полететь на далекую прекрасную планету! Жили эти человеки в одном городе, на одной улице и даже в одном доме, но они даже не подазревали о существование друг-друга. Человекам было некогда обращать внимание на себе подобных. И правда,ну что может быть интересного в этих скучных и ограниченных собратьях! То ли дело Боги!

Человеки не ели и не пили, грезя о полете к своей Мечте. А когда они узнали о том, что снаряжается экспедиция, стали тераризировать своих родных, что бы те помогли им попасть на межзвездный карабль. Обе семьи человеков не отличались такой же замкнутостью, как их отпрыски, и давно делились между собой проблемой в отношениях с детьми. Ни денег ни возможностей отправить мечтателей в космос не было. И чтобы хоть как-то выйти из положения, очаевшиеся родные кое-что придумали.

За несколько дней они соорудили из металлолома на пустыре модель космического корабля. Он был не большой, но весьма правдоподобен. А так как мечтатели особо ничем не интересовались, кроме своих мечтаний, то обдурить их было совсем не трудно. Родные им просто сказали, что стащили у ученых этот аппарат. И только их чада теперь будут представлять их Планету в далеком Прекрасном мире. А что было надежней (ну мало ли что может случится в полете)они полетят с напарником. "Вот еще какие глупости"-сказал каждый из человеков, но пришлось согласиться на условия родных.

И вот в час Икс под покровом ночи оба незадачливых космонавтов пришли с семьями на импровизированный космодром. Мама-папы старательно бегали вокруг вокруг них, изображая бурную подготовку. Наконец все было готово. Человеки попрощались со своими родными, последний раз оглянулись на родную Планету и подививщись ее серости в очередной раз, (действительно, было мокро и слякатно, как и положено быть в конце февраля)и захлопнули люк ракеты. Открыть его они должны были ровно через 7 дней, столько по уверениям их родных, должен был продолжаться полет. Предусмотрительно на космическом корабле не было иллюминаторов. Вот космонавты расселись по свои местам, что-то в глубине ракеты загудело, задрынчало и они вроде как взлетели. Человки отсели от друг-друга как можно дальше. Так прошел час, два...потом день...От скуки они все же стали рассматривать того, кто сидит рядом с ним. Так, тайком. Потом смелее. Где-то к концу второго дня они стали даже общаться по-необходимости. Потом уже выяснилось, что они безумно похожи в своих устремлениях, вкусах, привычках. Это стало шоком для каждого из них, ведь они искренне считали, что единомышленников они не найдут среди своих сопланетников. И только Там, где живут Боги, их примут и поймут такими какие они есть.

Так бежали дни. Человеки разговаривали взахлеб и даже расстование на сон им казалось, чем вроде разлуки. Каждый из них в тайне, даже от самого себя, начинал боятся их прибытия на Прекрасную планету. А вдруг Боги будут интересней, чем он, уже такому родному человеку.

И вот прошел положенный срок. Человеки собрали свой не хитрый скарб и отворили люк корабля. О, как была прекрасна эта земля!!! Пели птицы, трава была гораздо зеленее той, которая осталась на их серой Планете! А к ним шли Боги, но как бы не были велики эти Боги, человечки никогда им не отдадут друг друга.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Наивная история, написаная на паре по социальной психологии, за 30 минут до конца пары.

Где-то далеко-далеко случилось это. На одной не слишком большой, но и не слишком маленькой, планете. Планета не имела названия и потому называлась просто-Планета. Населяли эту Планету человеки. И все у них было как и у сотней миллиардов други живых существ, живщих во Вселенной с начала ее основания:смеялись, плакали, варили суп и строили планы на будущее.

И вот в Самой Главной Газете планеты Человеков появилось грандиозное собщение! Оно было помещено на первую полосу, и бросалось в глаза алыми буквами. В нем сообщалось, что ученые человеков открыли новую планету. По их доставерным сведениям она Прекрасна!!! Там трава гораздо зеленее и небо синее, а уж какой там воздух!!! Уж не чета нашему конечно. И если там есть живые существа, то они просто Боги!

Надо ли говорить, что эта новость всколынула тясячи умов. Ученые готовились в экспедицию к далекой прекрасной планете. Поэты и художники описывали, каждый своим инструментом, красоты ее полей, гор и морей.

Сенсация докатилась до самых дальных уголков Планет и достигла наконец-таки ушей двух человеков. И они стали Мечтать, причем об одном и том же-полететь на далекую прекрасную планету! Жили эти человеки в одном городе, на одной улице и даже в одном доме, но они даже не подазревали о существование друг-друга. Человекам было некогда обращать внимание на себе подобных. И правда,ну что может быть интересного в этих скучных и ограниченных собратьях! То ли дело Боги!

Человеки не ели и не пили, грезя о полете к своей Мечте. А когда они узнали о том, что снаряжается экспедиция, стали тераризировать своих родных, что бы те помогли им попасть на межзвездный карабль. Обе семьи человеков не отличались такой же замкнутостью, как их отпрыски, и давно делились между собой проблемой в отношениях с детьми. Ни денег ни возможностей отправить мечтателей в космос не было. И чтобы хоть как-то выйти из положения, очаевшиеся родные кое-что придумали.

За несколько дней они соорудили из металлолома на пустыре модель космического корабля. Он был не большой, но весьма правдоподобен. А так как мечтатели особо ничем не интересовались, кроме своих мечтаний, то обдурить их было совсем не трудно. Родные им просто сказали, что стащили у ученых этот аппарат. И только их чада теперь будут представлять их Планету в далеком Прекрасном мире. А что было надежней (ну мало ли что может случится в полете)они полетят с напарником. "Вот еще какие глупости"-сказал каждый из человеков, но пришлось согласиться на условия родных.

И вот в час Икс под покровом ночи оба незадачливых космонавтов пришли с семьями на импровизированный космодром. Мама-папы старательно бегали вокруг вокруг них, изображая бурную подготовку. Наконец все было готово. Человеки попрощались со своими родными, последний раз оглянулись на родную Планету и подививщись ее серости в очередной раз, (действительно, было мокро и слякатно, как и положено быть в конце февраля)и захлопнули люк ракеты. Открыть его они должны были ровно через 7 дней, столько по уверениям их родных, должен был продолжаться полет. Предусмотрительно на космическом корабле не было иллюминаторов. Вот космонавты расселись по свои местам, что-то в глубине ракеты загудело, задрынчало и они вроде как взлетели. Человки отсели от друг-друга как можно дальше. Так прошел час, два...потом день...От скуки они все же стали рассматривать того, кто сидит рядом с ним. Так, тайком. Потом смелее. Где-то к концу второго дня они стали даже общаться по-необходимости. Потом уже выяснилось, что они безумно похожи в своих устремлениях, вкусах, привычках. Это стало шоком для каждого из них, ведь они искренне считали, что единомышленников они не найдут среди своих сопланетников. И только Там, где живут Боги, их примут и поймут такими какие они есть.

Так бежали дни. Человеки разговаривали взахлеб и даже расстование на сон им казалось, чем вроде разлуки. Каждый из них в тайне, даже от самого себя, начинал боятся их прибытия на Прекрасную планету. А вдруг Боги будут интересней, чем он, уже такому родному человеку.

И вот прошел положенный срок. Человеки собрали свой не хитрый скарб и отворили люк корабля. О, как была прекрасна эта земля!!! Пели птицы, трава была гораздо зеленее той, которая осталась на их серой Планете! А к ним шли Боги, но как бы не были велики эти Боги, человечки никогда им не отдадут друг друга.

Интересненько....

08-02-2006 17:53

Друиды: Жрецы и маги кельтов

Кто из нас не слышал о кельтах, заселивших большую часть современной Западной Европы? Исторические памятники, археологические раскопки, увлекательные саги, монолиты предоставляют, казалось бы, исчерпывающие сведения об этих племенах. И, тем не менее, предания о друидах, кельтских жрецах, и их религии, представляют для нас еще не раскрытую тайну.

Согласно нордической традиции, магические способности и знания друиды обрели на далеких северных островах, где первоначально проживали кельты, и которые они покинули, очевидно, из-за того, что не могли справиться с наступавшим морем. Эти мифологические острова соединяются с потусторонним миром, в котором обитают боги. Границей же этого мира является остров Туле, служивший примордиальным (первоначальным) духовным центром человечества, функцию которого затем выполняла Атлантида. Первым друидом был бог Дагда - «добрый бог» или «наибожественный», владелец знаменитого котла, в котором никогда не кончалась еда. Многие исследователи выводят этимологию слова «друид» из греческого drui - «дуб» (священного дерева кельтских жрецов), хотя более правильно ассоциировать этимологию друидов с индийскими дервишами - мудрецами и хранителями древних знаний.

Друиды и друидессы составляли особое сословие священников в кельтском обществе и обладали всеми правами духовной власти. Они руководили различного рода ритуалами, были судьями (филидами), прорицателями, целителями, советниками короля и учителями молодежи. Взаимоотношение друидов с сословиями воинов регулировалось гейсами - сложным комплексом пожизненных запретов, имевших силу законов. Гейсы помогали сохранить сложившуюся иерархию и во взаимоотношениях с королем. В королевстве уладов (второй цикл ирландских легенд), например, все вопросы государственной важности сначала адресовались друиду и только потом королю. Кроме того, жрецы зачастую влияли на выбор нового правителя и имели на него впоследствии огромное воздействие. Друиды были освобождены от воинской службы, но их присутствие в битвах считалось обязательным: священники, традиционно одетые в белые одежды, поддерживали дух войска и использовали магию против врагов.

Друиды, будучи самыми образованными людьми своего времени, обучали и воспитывали молодое поколение аристократов. Это была прекрасная и целостная система подготовки будущих королей. Жрецы обладали глубокими знаниями по астрономии и астрологии, познаниями природы и человеческой жизни. Они были сведущими даже в философии. Молодые люди узнавали от друидов о своих обязанностях, главная из которых заключалась в том, чтобы стать смелыми воинами и не страшиться смерти.

Вообще отношение к смерти у кельтов, очевидно, благодаря друидам, было особенное. Жрецы исповедовали бессмертие души и метемпсихоз - идею реинкарнации. Идея о бессмертии души оказывала положительное влияние на кельтов, и многие исследователи считают даже, что психологический кризис греческой культуры напрямую связан с пессимистичной и мрачной картиной загробного мира. Кельты же не страшились смерти, будучи уверенными, что и после нее их ждет спокойная и веселая жизнь. Известны случаи, когда возвращение долгов откладывалось до встречи в потустороннем мире. Это не похоже на валгаллу германцев, это продолжение земной жизни, только в улучшенном ее варианте. Но, если бессмертие гарантировалось всем жителям, то метемпсихоз был уделом немногих.

Способность к реинкарнации является качеством бога или героя, приближенного к ним. Изначально, все боги - друиды, а все друиды - в чем-то боги. Тем не менее, в сагах описываются случаи, когда особо выдающиеся личности переживали метемпсихоз, чтобы вновь совершить благородные деяния. Так, например, вся раса Партолона - первая из пяти рас, заселивших Ирландию, погибла от болезни, за исключением единственного человека Туана, «сына Сдарна, сына Сера, сына брата отца Партолона». Туан жил триста лет в облике человека, триста лет в облике дикого быка в пустынях, двести лет в облике дикого козла, триста лет в облике птицы, сотню лет в облике лосося. Один рыбак поймал его в свою сеть, отнес королеве - жене Муиредаха Муиндерга. Она съела рыбу и зачала Туана. Он возродился в облике Финтана Финеолаха, который поведал знания и историю, рассказал о завоеваниях Ирландии и обо всех произошедших за это время событиях. Как тут не вспомнить сказку про Ивана Быковича, могучего воина, сына коровы, которая, вслед за королевой и кухаркой съела пойманную в сети рыбу?!

Особенностью обучения друидов было то, что они не пользовались письменностью, а заставляли своих учеников заучивать уроки наизусть, чтобы тренировать их память. Исследователи приходят к выводу, что, возможно, по мнению друидов, подобная передача знаний не делала их статичными и остановленными в одной непреходящей фазе. Любая запись фиксирует и как бы замораживает человеческую мысль, в то время как каждое поколение заново переосмысливает полученные сведения и вносит свежую струю в историческое наследство. Друиды вообще ничего неЧитать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друиды: Жрецы и маги кельтов

Кто из нас не слышал о кельтах, заселивших большую часть современной Западной Европы? Исторические памятники, археологические раскопки, увлекательные саги, монолиты предоставляют, казалось бы, исчерпывающие сведения об этих племенах. И, тем не менее, предания о друидах, кельтских жрецах, и их религии, представляют для нас еще не раскрытую тайну.

Согласно нордической традиции, магические способности и знания друиды обрели на далеких северных островах, где первоначально проживали кельты, и которые они покинули, очевидно, из-за того, что не могли справиться с наступавшим морем. Эти мифологические острова соединяются с потусторонним миром, в котором обитают боги. Границей же этого мира является остров Туле, служивший примордиальным (первоначальным) духовным центром человечества, функцию которого затем выполняла Атлантида. Первым друидом был бог Дагда - «добрый бог» или «наибожественный», владелец знаменитого котла, в котором никогда не кончалась еда. Многие исследователи выводят этимологию слова «друид» из греческого drui - «дуб» (священного дерева кельтских жрецов), хотя более правильно ассоциировать этимологию друидов с индийскими дервишами - мудрецами и хранителями древних знаний.

Друиды и друидессы составляли особое сословие священников в кельтском обществе и обладали всеми правами духовной власти. Они руководили различного рода ритуалами, были судьями (филидами), прорицателями, целителями, советниками короля и учителями молодежи. Взаимоотношение друидов с сословиями воинов регулировалось гейсами - сложным комплексом пожизненных запретов, имевших силу законов. Гейсы помогали сохранить сложившуюся иерархию и во взаимоотношениях с королем. В королевстве уладов (второй цикл ирландских легенд), например, все вопросы государственной важности сначала адресовались друиду и только потом королю. Кроме того, жрецы зачастую влияли на выбор нового правителя и имели на него впоследствии огромное воздействие. Друиды были освобождены от воинской службы, но их присутствие в битвах считалось обязательным: священники, традиционно одетые в белые одежды, поддерживали дух войска и использовали магию против врагов.

Друиды, будучи самыми образованными людьми своего времени, обучали и воспитывали молодое поколение аристократов. Это была прекрасная и целостная система подготовки будущих королей. Жрецы обладали глубокими знаниями по астрономии и астрологии, познаниями природы и человеческой жизни. Они были сведущими даже в философии. Молодые люди узнавали от друидов о своих обязанностях, главная из которых заключалась в том, чтобы стать смелыми воинами и не страшиться смерти.

Вообще отношение к смерти у кельтов, очевидно, благодаря друидам, было особенное. Жрецы исповедовали бессмертие души и метемпсихоз - идею реинкарнации. Идея о бессмертии души оказывала положительное влияние на кельтов, и многие исследователи считают даже, что психологический кризис греческой культуры напрямую связан с пессимистичной и мрачной картиной загробного мира. Кельты же не страшились смерти, будучи уверенными, что и после нее их ждет спокойная и веселая жизнь. Известны случаи, когда возвращение долгов откладывалось до встречи в потустороннем мире. Это не похоже на валгаллу германцев, это продолжение земной жизни, только в улучшенном ее варианте. Но, если бессмертие гарантировалось всем жителям, то метемпсихоз был уделом немногих.

Способность к реинкарнации является качеством бога или героя, приближенного к ним. Изначально, все боги - друиды, а все друиды - в чем-то боги. Тем не менее, в сагах описываются случаи, когда особо выдающиеся личности переживали метемпсихоз, чтобы вновь совершить благородные деяния. Так, например, вся раса Партолона - первая из пяти рас, заселивших Ирландию, погибла от болезни, за исключением единственного человека Туана, «сына Сдарна, сына Сера, сына брата отца Партолона». Туан жил триста лет в облике человека, триста лет в облике дикого быка в пустынях, двести лет в облике дикого козла, триста лет в облике птицы, сотню лет в облике лосося. Один рыбак поймал его в свою сеть, отнес королеве - жене Муиредаха Муиндерга. Она съела рыбу и зачала Туана. Он возродился в облике Финтана Финеолаха, который поведал знания и историю, рассказал о завоеваниях Ирландии и обо всех произошедших за это время событиях. Как тут не вспомнить сказку про Ивана Быковича, могучего воина, сына коровы, которая, вслед за королевой и кухаркой съела пойманную в сети рыбу?!

Особенностью обучения друидов было то, что они не пользовались письменностью, а заставляли своих учеников заучивать уроки наизусть, чтобы тренировать их память. Исследователи приходят к выводу, что, возможно, по мнению друидов, подобная передача знаний не делала их статичными и остановленными в одной непреходящей фазе. Любая запись фиксирует и как бы замораживает человеческую мысль, в то время как каждое поколение заново переосмысливает полученные сведения и вносит свежую струю в историческое наследство. Друиды вообще ничего не

Без заголовка

23-11-2005 22:42

Ого как долго тут не писала...да и сейчас по случаю зашла...

ага, Оксан, многословно.... точно))) Я ж тебе говорила)))

Стишки что ли как-нибудь накарябать. Не свои)))

С любимыми не расставайтесь( Стихи А.Кочеткова)

- Как больно, милая, как странно,

Сроднясь в земле, сплетясь ветвями -

Как больно, милая, как странно

Раздваиваться под пилой.

Не зарастет на сердце рана,

Прольется чистыми слезами,

Не зарастет на сердце рана -

Прольется пламенной смолой.

- Пока жива, с тобой я буду -

Душа и кровь нераздвоимы, -

Пока жива, с тобой я буду -

Любовь и смерть всегда вдвоем.

Ты понесешь с собой, любимый,

Ты понесешь с собой повсюду,

Ты понесешь с собой повсюду

Родную землю, милый дом.

- Но если мне укрыться нечем

От жалости неисцелимой,

Но если мне укрыться нечем

От холода и темноты?

- За расставаньем будет встреча,

Не забывай меня, любимый,

За расставаньем будет встреча,

Вернемся оба - я и ты.

- Но если я безвестно кану -

Короткий свет луча дневного, -

Но если я безвестно кану

За звездный пояс, млечный дым?

- Я за тебя молиться стану,

Чтоб не забыл пути земного,

Я за тебя молиться стану,

Чтоб ты вернулся невредим.

Трясясь в прокуренном вагоне,

Он стал бездомным и смиренным,

Трясясь в прокуренном вагоне,

Он полуплакал, полуспал,

Когда состав на скользком склоне,

Вдруг изогнулся страшным креном,

Когда состав на скользком склоне

От рельс колеса оторвал.

...И никого не защитила

Вдали обещанная встреча,

И никого не защитила

Рука, зовущая вдали...

С любимыми не расставайтесь,

С любимыми не расставайтесь,

С любимыми не расставайтесь,

Всей кровью прорастайте в них, -

И каждый раз навек прощайтесь,

И каждый раз навек прощайтесь,

И каждый раз навек прощайтесь,

Когда уходите на миг!

Вот....самой сказать не умею....пусть хоть так будет...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Ого как долго тут не писала...да и сейчас по случаю зашла...

ага, Оксан, многословно.... точно))) Я ж тебе говорила)))

Стишки что ли как-нибудь накарябать. Не свои)))

С любимыми не расставайтесь( Стихи А.Кочеткова)

- Как больно, милая, как странно,

Сроднясь в земле, сплетясь ветвями -

Как больно, милая, как странно

Раздваиваться под пилой.

Не зарастет на сердце рана,

Прольется чистыми слезами,

Не зарастет на сердце рана -

Прольется пламенной смолой.

- Пока жива, с тобой я буду -

Душа и кровь нераздвоимы, -

Пока жива, с тобой я буду -

Любовь и смерть всегда вдвоем.

Ты понесешь с собой, любимый,

Ты понесешь с собой повсюду,

Ты понесешь с собой повсюду

Родную землю, милый дом.

- Но если мне укрыться нечем

От жалости неисцелимой,

Но если мне укрыться нечем

От холода и темноты?

- За расставаньем будет встреча,

Не забывай меня, любимый,

За расставаньем будет встреча,

Вернемся оба - я и ты.

- Но если я безвестно кану -

Короткий свет луча дневного, -

Но если я безвестно кану

За звездный пояс, млечный дым?

- Я за тебя молиться стану,

Чтоб не забыл пути земного,

Я за тебя молиться стану,

Чтоб ты вернулся невредим.

Трясясь в прокуренном вагоне,

Он стал бездомным и смиренным,

Трясясь в прокуренном вагоне,

Он полуплакал, полуспал,

Когда состав на скользком склоне,

Вдруг изогнулся страшным креном,

Когда состав на скользком склоне

От рельс колеса оторвал.

...И никого не защитила

Вдали обещанная встреча,

И никого не защитила

Рука, зовущая вдали...

С любимыми не расставайтесь,

С любимыми не расставайтесь,

С любимыми не расставайтесь,

Всей кровью прорастайте в них, -

И каждый раз навек прощайтесь,

И каждый раз навек прощайтесь,

И каждый раз навек прощайтесь,

Когда уходите на миг!

Вот....самой сказать не умею....пусть хоть так будет...

Занималась самоедением....хм...не вкусно....

28-06-2005 17:09

Занималась самоедением....хм...не вкусно.....

комментарии: 4

понравилось!

вверх^

к полной версии

Занималась самоедением....хм...не вкусно.....

ЗИМНЯЯ НОЧЬ Борис Пастернак

Мело, мело по

26-06-2005 21:49

ЗИМНЯЯ НОЧЬ Борис Пастернак

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале.

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Самое, навереное, мое любимое стихотворение.

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

ЗИМНЯЯ НОЧЬ Борис Пастернак

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Как летом роем мошкара

Летит на пламя,

Слетались хлопья со двора

К оконной раме.

Метель лепила на стекле

Кружки и стрелы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

И падали два башмачка

Со стуком на пол.

И воск слезами с ночника

На платье капал.

И все терялось в снежной мгле,

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На свечку дуло из угла,

И жар соблазна

Вздымал, как ангел, два крыла

Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале.

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Самое, навереное, мое любимое стихотворение.

Сегодня мне приснился ОН! Тот, которого боятся и

26-06-2005 15:13

Сегодня мне приснился ОН! Тот, которого боятся и ждут с Начала Времени Человечества...Последний и решающий Трындец...Ничего масштабного оказывается в нем нет, просто народец переполовинился, а так и небо там где и было, трава тоже...птички поют... комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Сегодня мне приснился ОН! Тот, которого боятся и ждут с Начала Времени Человечества...Последний и решающий Трындец...Ничего масштабного оказывается в нем нет, просто народец переполовинился, а так и небо там где и было, трава тоже...птички поют...