Путь угля на Красноярской ТЭЦ-3

lj_russos

12-12-2019 10:06

Почти всегда, когда я рассказывал про тепловые станции, работающие на угле, я о самом угле рассказывал очень мало. Пора это исправить на примере Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской Генерирующей Компании. Давайте посмотрим, как уголь попадает на станцию и что с ним происходит. Но сначала небольшая историческая справка о самой станции.

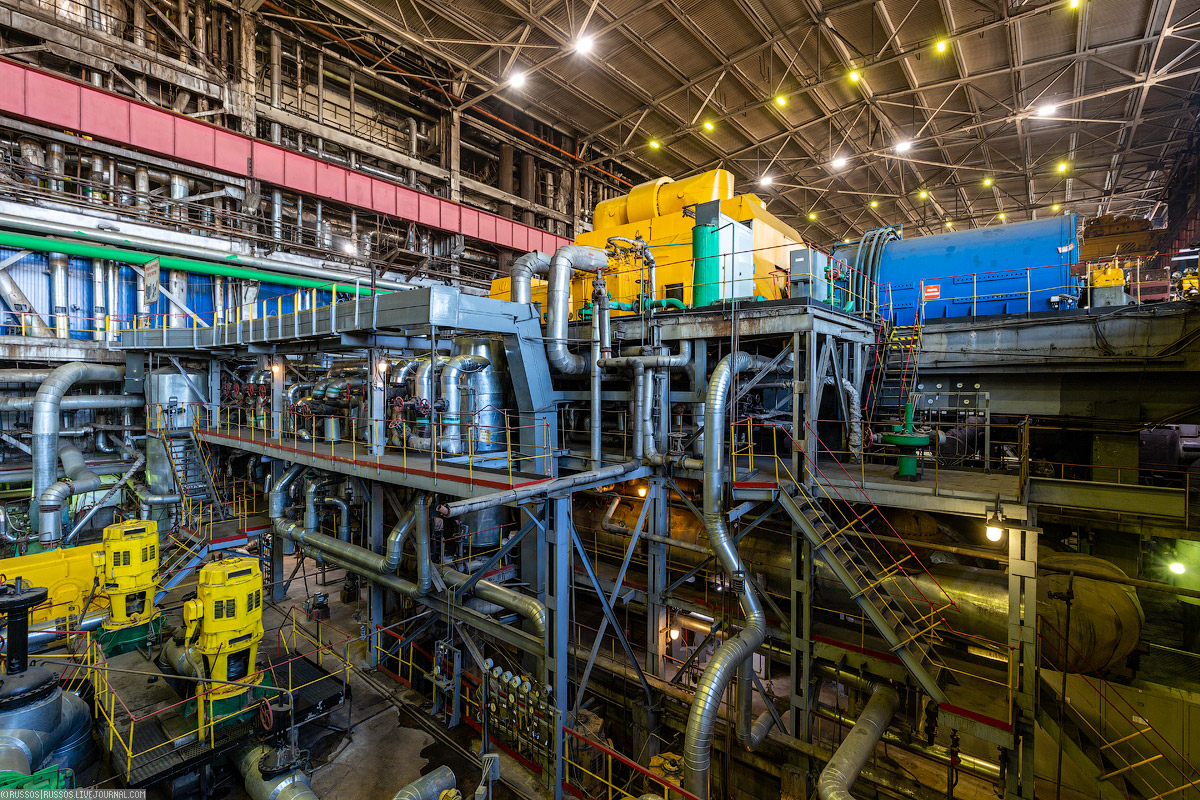

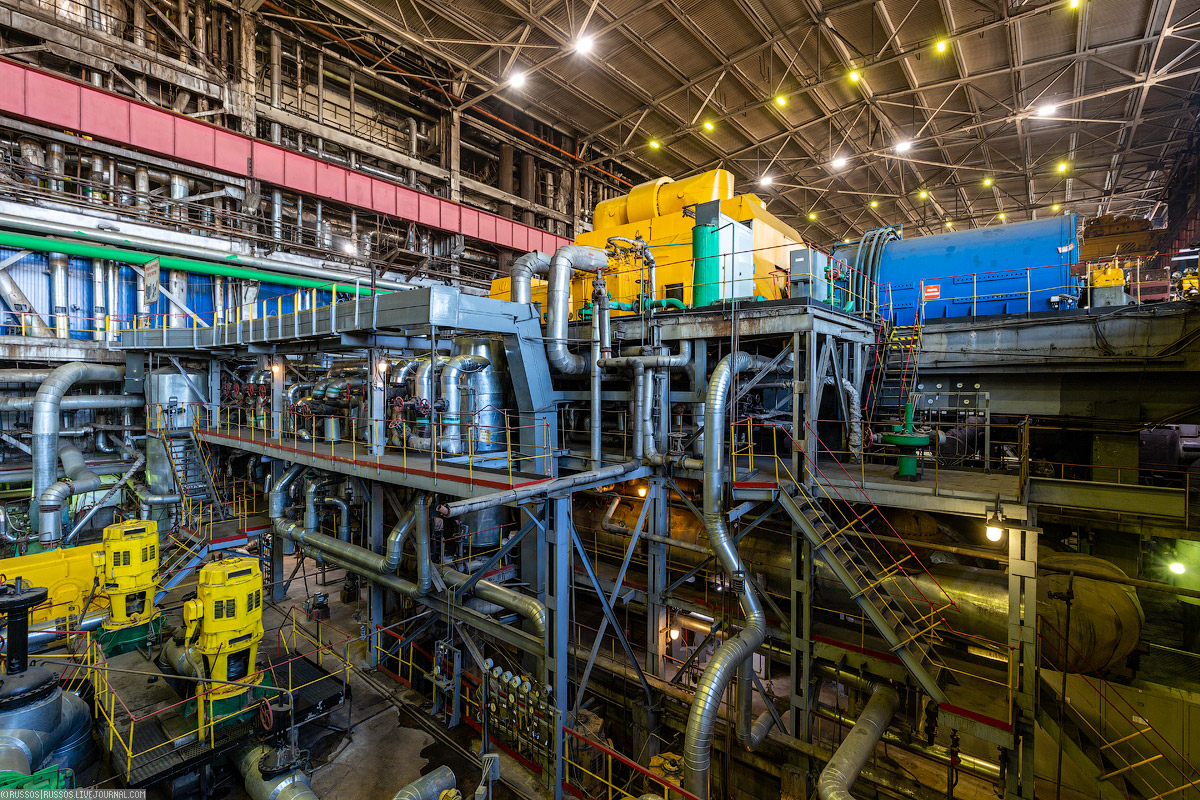

Технико-экономическое обоснование и акт выбора площадки строительства Красноярской ТЭЦ-3 были утверждены Минэнерго СССР ещё в 1976 году. Строительство электростанции началось в 1981 году. Первыми в 1986 году в отдельном корпусе были установлены три газомазутных паровых котла. Затем в 1991, 1992, 1993 и 1997 годах в котельной вводилось в строй по одному водогрейному котлу, которые позволили улучшить теплоснабжение города. Строительство главного корпуса было приостановлено в 1990-х годах из-за недостатка финансирования и возобновлено лишь в 2007 году. И 1 марта 2012 года наконец-то был пущен в промышленную эксплуатацию энергоблок №1. Сейчас мощность станции составляет 208 МВт, а тепловая — 582 Гкал/час.

1. Красноярская ТЭЦ-3, единственная в городе ТЭЦ на левом берегу Енисея, отапливает промышленные предприятия и жилые дома Советского района Красноярска, жилмассивы «Северный», «Аэропорт», «Покровский», «Иннокентьевский» и др.

2. Энергетический уголь марки Б2Р на станцию поступает с Бородинский разрез Канско-Ачинского угольного бассейна, который расположен вблизи города Бородино в 164 км от станции.

3. Вагоны с углем в вагоноопрокидыватель подает электровоз с дистанционным управлением.

4. Как следует из названия «вагоноопрокидыватель» в нем вагон опрокидывается и весь уголь высыпается.

5. Через решетки уголь попадает в бункер накопитель.

6. Через небольшой транспортер уголь попадает в первый конвейер.

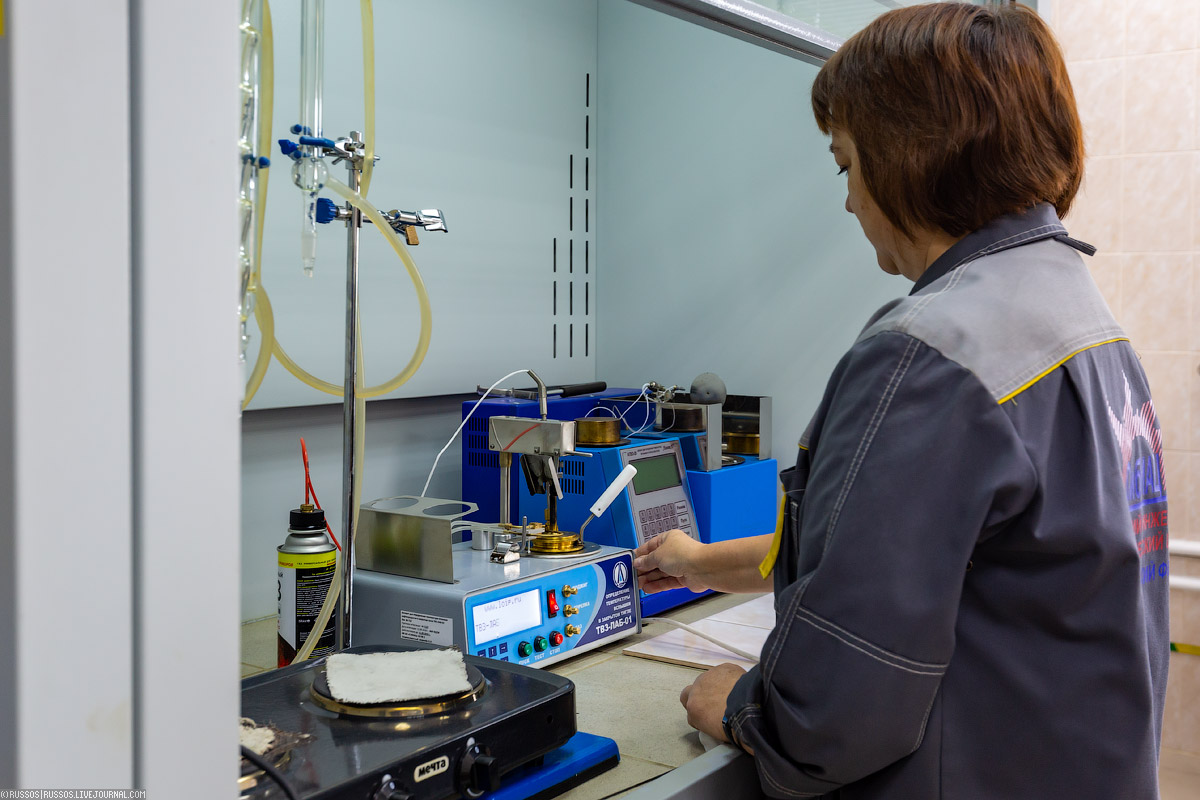

7. Так как на станции планируется построить второй энергоблок, то для него оставлен задел — здесь будут как раз бункеры накопители второй очереди.

8. Первый конвейер. Слева рабочая нитка, справа — задел для второго блока.

9. Уголь по конвейеру попадает в башню пересыпки. Станции может работать «с колес», когда весь уголь попадает сразу в котлы, но это не всегда возможно, когда поступающего угля больше чем необходимо в данный момент. Тогда в этой башне уголь отправляется на склад.

10. Открытый угольный склад объемом 270 тысяч тонн.

11. Весь уголь, поступающий в котлы, проходит проверку в лаборатории.

12. Арбитражные пробы хранятся месяц. Они нужны, если возникнут какие-либо вопросы по качеству топлива.

13. Запас угля позволяет работать станции в отопительный сезон примерно около месяца.

14. Транспортер с углем. Сначала он попадает на дробилки, которые расположены в отдельном здании, перед КТЦ.

15. Но перед котлом расположены мельницы, которые делают угольную пыль, которая смешивается с воздухом и вдувается в котел.

16. Колеса мельниц на ремонте.

17. Паровой котел ТПЕ-216 предназначен для получения пара высокого давления при сжигании бурых углей с большим содержанием влаги, с высоким содержанием в золеЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Почти всегда, когда я рассказывал про тепловые станции, работающие на угле, я о самом угле рассказывал очень мало. Пора это исправить на примере Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской Генерирующей Компании. Давайте посмотрим, как уголь попадает на станцию и что с ним происходит. Но сначала небольшая историческая справка о самой станции.

Технико-экономическое обоснование и акт выбора площадки строительства Красноярской ТЭЦ-3 были утверждены Минэнерго СССР ещё в 1976 году. Строительство электростанции началось в 1981 году. Первыми в 1986 году в отдельном корпусе были установлены три газомазутных паровых котла. Затем в 1991, 1992, 1993 и 1997 годах в котельной вводилось в строй по одному водогрейному котлу, которые позволили улучшить теплоснабжение города. Строительство главного корпуса было приостановлено в 1990-х годах из-за недостатка финансирования и возобновлено лишь в 2007 году. И 1 марта 2012 года наконец-то был пущен в промышленную эксплуатацию энергоблок №1. Сейчас мощность станции составляет 208 МВт, а тепловая — 582 Гкал/час.

1. Красноярская ТЭЦ-3, единственная в городе ТЭЦ на левом берегу Енисея, отапливает промышленные предприятия и жилые дома Советского района Красноярска, жилмассивы «Северный», «Аэропорт», «Покровский», «Иннокентьевский» и др.

2. Энергетический уголь марки Б2Р на станцию поступает с Бородинский разрез Канско-Ачинского угольного бассейна, который расположен вблизи города Бородино в 164 км от станции.

3. Вагоны с углем в вагоноопрокидыватель подает электровоз с дистанционным управлением.

4. Как следует из названия «вагоноопрокидыватель» в нем вагон опрокидывается и весь уголь высыпается.

5. Через решетки уголь попадает в бункер накопитель.

6. Через небольшой транспортер уголь попадает в первый конвейер.

7. Так как на станции планируется построить второй энергоблок, то для него оставлен задел — здесь будут как раз бункеры накопители второй очереди.

8. Первый конвейер. Слева рабочая нитка, справа — задел для второго блока.

9. Уголь по конвейеру попадает в башню пересыпки. Станции может работать «с колес», когда весь уголь попадает сразу в котлы, но это не всегда возможно, когда поступающего угля больше чем необходимо в данный момент. Тогда в этой башне уголь отправляется на склад.

10. Открытый угольный склад объемом 270 тысяч тонн.

11. Весь уголь, поступающий в котлы, проходит проверку в лаборатории.

12. Арбитражные пробы хранятся месяц. Они нужны, если возникнут какие-либо вопросы по качеству топлива.

13. Запас угля позволяет работать станции в отопительный сезон примерно около месяца.

14. Транспортер с углем. Сначала он попадает на дробилки, которые расположены в отдельном здании, перед КТЦ.

15. Но перед котлом расположены мельницы, которые делают угольную пыль, которая смешивается с воздухом и вдувается в котел.

16. Колеса мельниц на ремонте.

17. Паровой котел ТПЕ-216 предназначен для получения пара высокого давления при сжигании бурых углей с большим содержанием влаги, с высоким содержанием в золе

Мост ЦКАД через канал имени Москвы

lj_russos

11-12-2019 11:36

Давно не было материала про это грандиозное сооружение. А между тем оба пролётных строения собраны.

1. Этот мост — самое серьезное искусственное сооружение на третьем пусковом комплексе ЦКАД. Мост пересекает две автомобильные дороги, одну железную и канал имени Москвы. Мост будет иметь сложный профиль и интересное пролётное строение над каналом.

2. Часть моста над бывшими торфяными карьерами

3. Весь мост будет окрашен в оранжевый цвет!

4. Общий вид на запад

5. Пролетное строение над каналом.

6.

7.

8.

9.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Давно не было материала про это грандиозное сооружение. А между тем оба пролётных строения собраны.

1. Этот мост — самое серьезное искусственное сооружение на третьем пусковом комплексе ЦКАД. Мост пересекает две автомобильные дороги, одну железную и канал имени Москвы. Мост будет иметь сложный профиль и интересное пролётное строение над каналом.

2. Часть моста над бывшими торфяными карьерами

3. Весь мост будет окрашен в оранжевый цвет!

4. Общий вид на запад

5. Пролетное строение над каналом.

6.

7.

8.

9.

Реконструкция станции «Павелецкая»

lj_russos

09-12-2019 11:57

Реконструкция станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии всегда задвигалась на второй план. Долгое время было известно что она просто была. Потом удалось узнать, что реконструкция проходила три этапа и заняла примерно 11 лет. Пускалась станция в три этапа:

21 февраля 1953 года открывается первая часть — три секции у нового северного выхода.

30 июля 1955 открывается вторая часть — от уже открытых трёх секций до первого лестничного марша и сам переход.

20 апреля 1959 открывается третья и последняя часть — от предыдущего участка до построенной к 1943 г. штольно-пилонной секции, открывается второй лестничный марш.

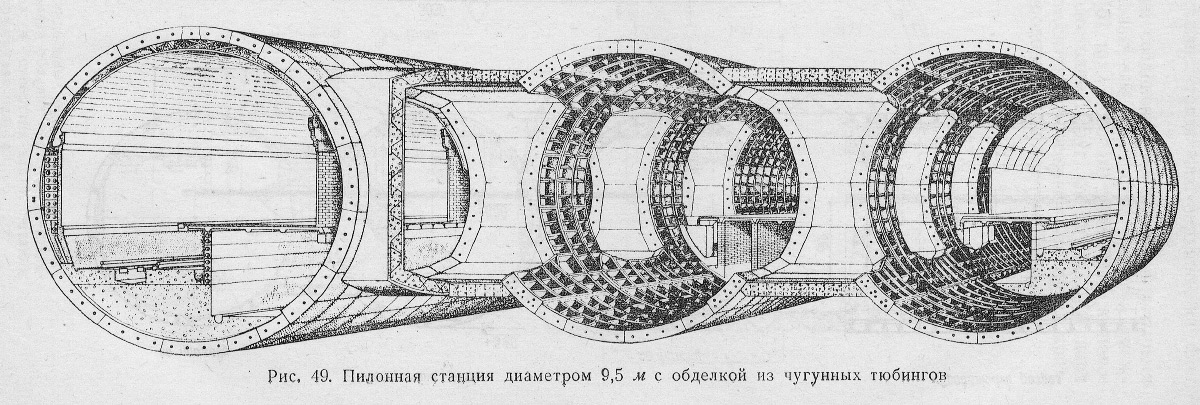

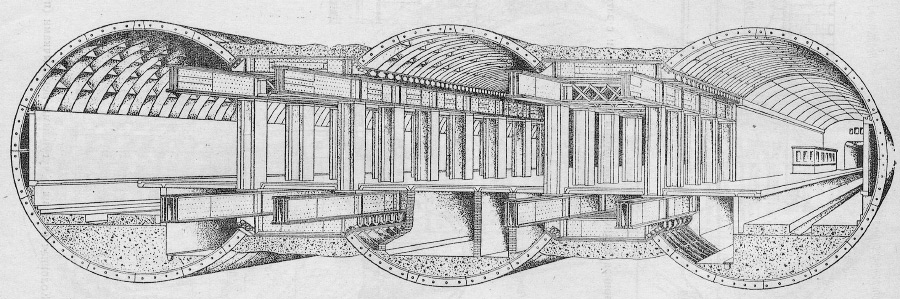

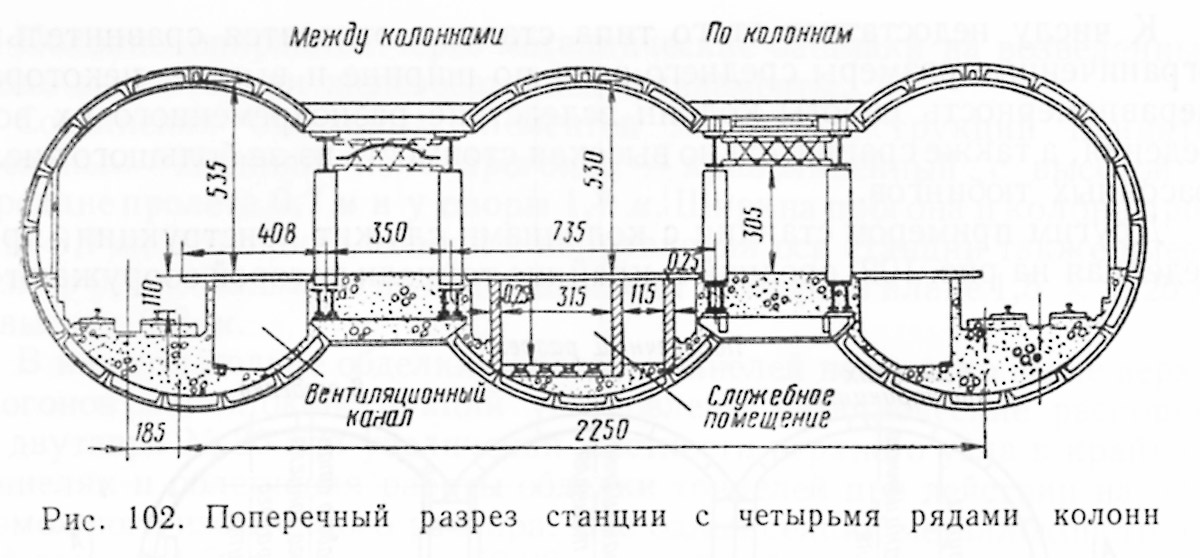

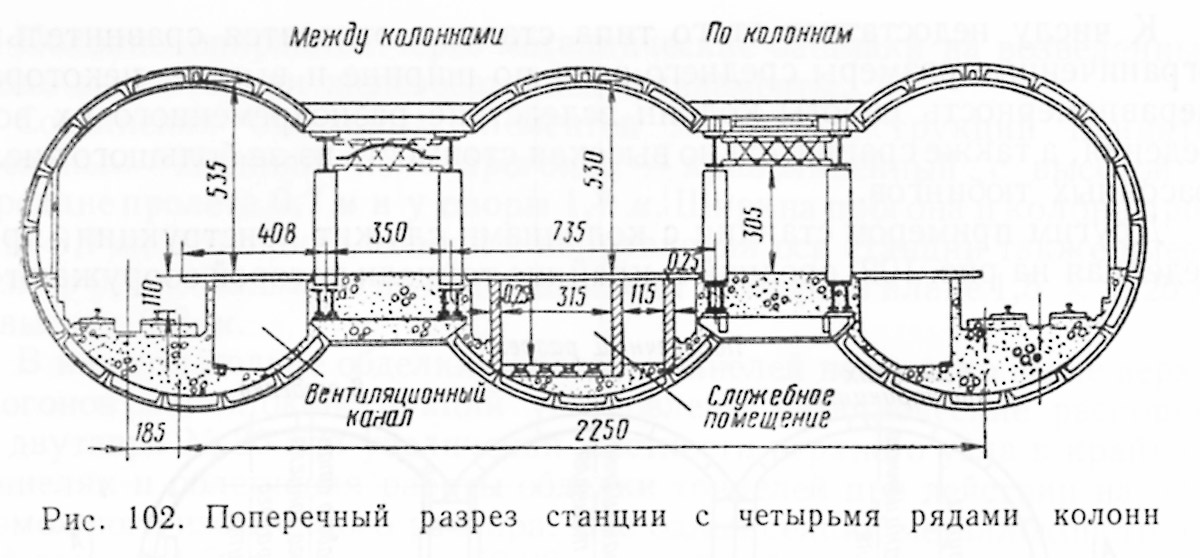

Потом в одном из учебников удалось найти сечение в момент реконструкции, где видно, сколько осталось места для пассажиров. Станция во время реконструкции не закрывалась для движения!

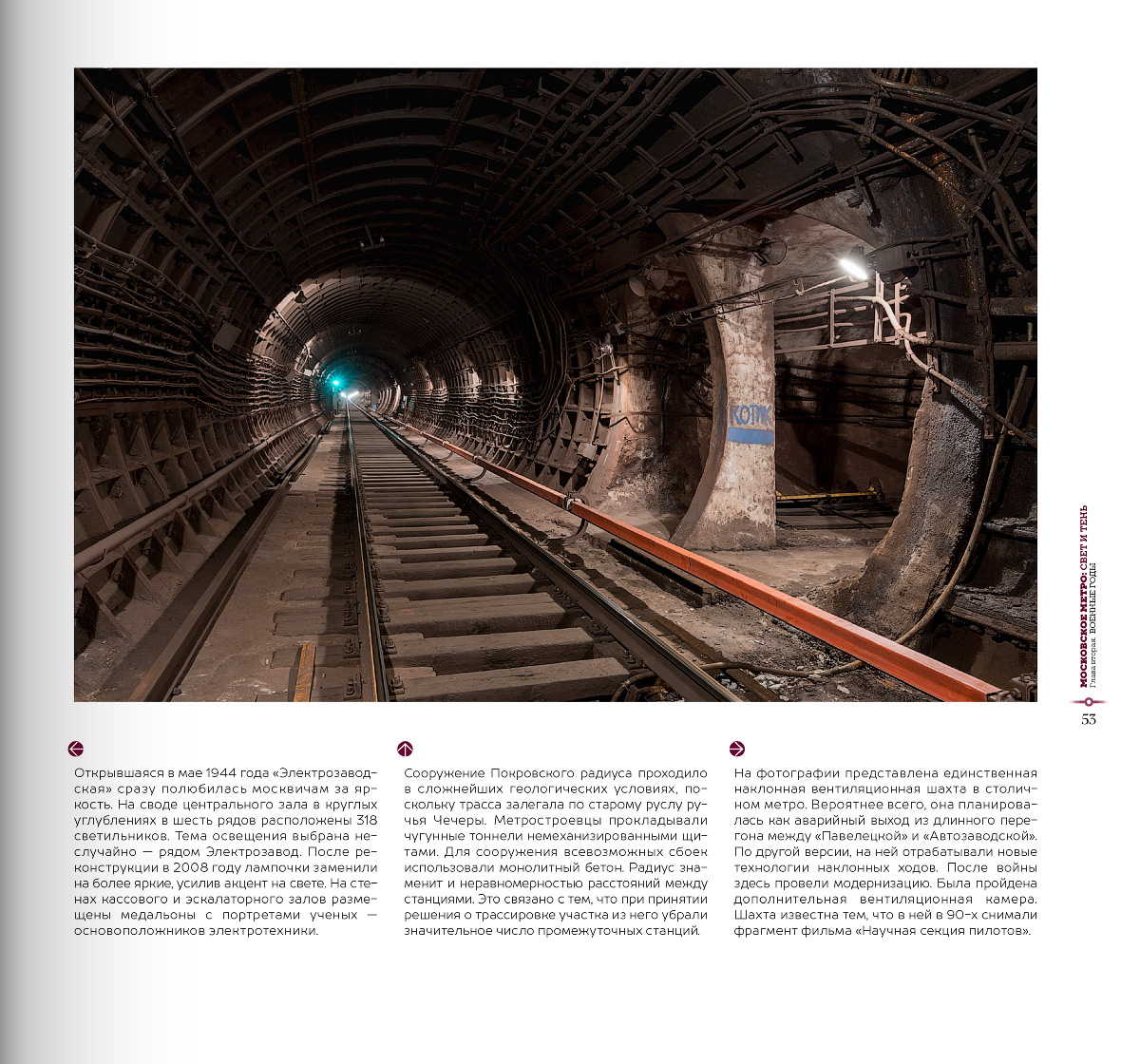

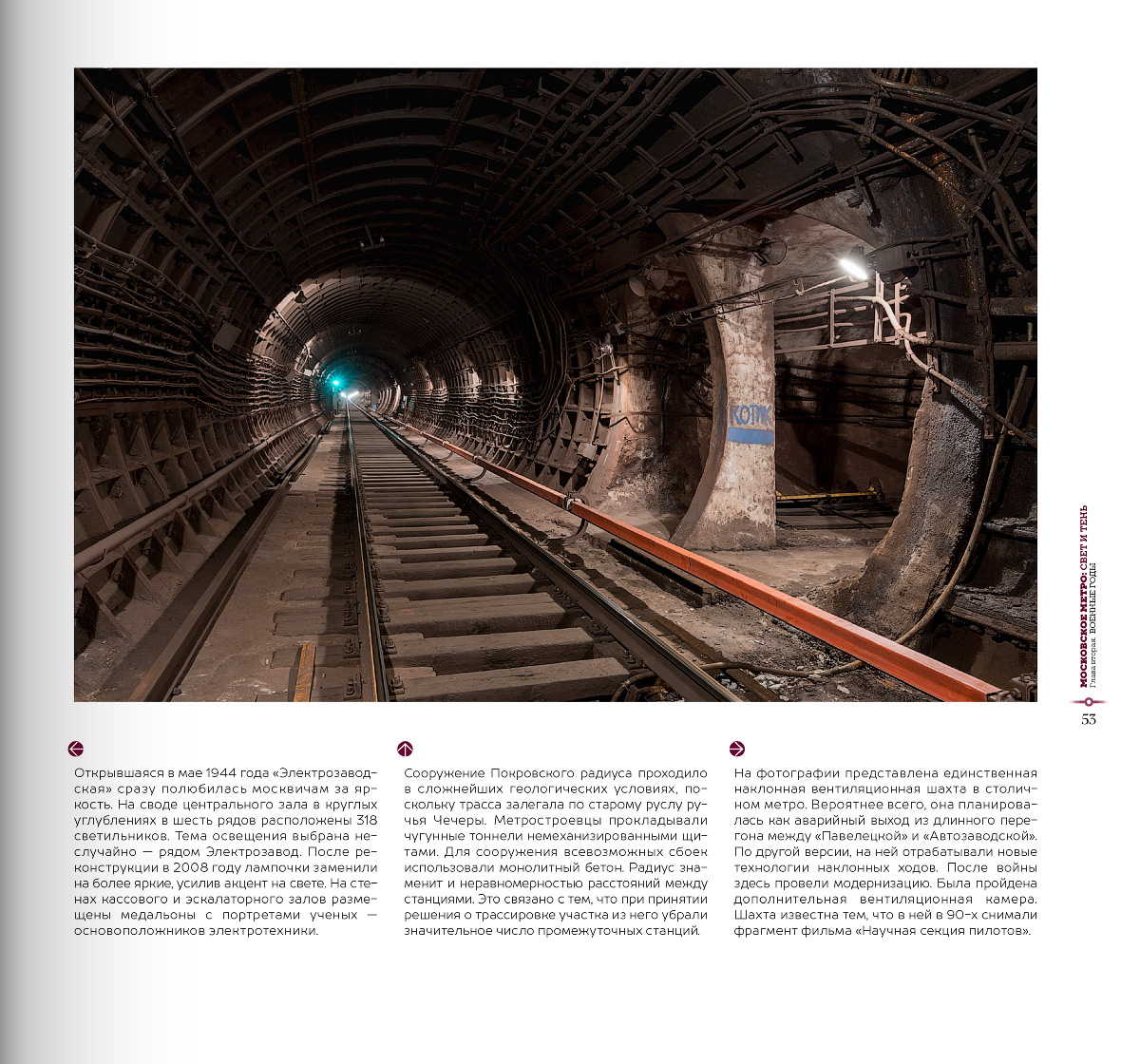

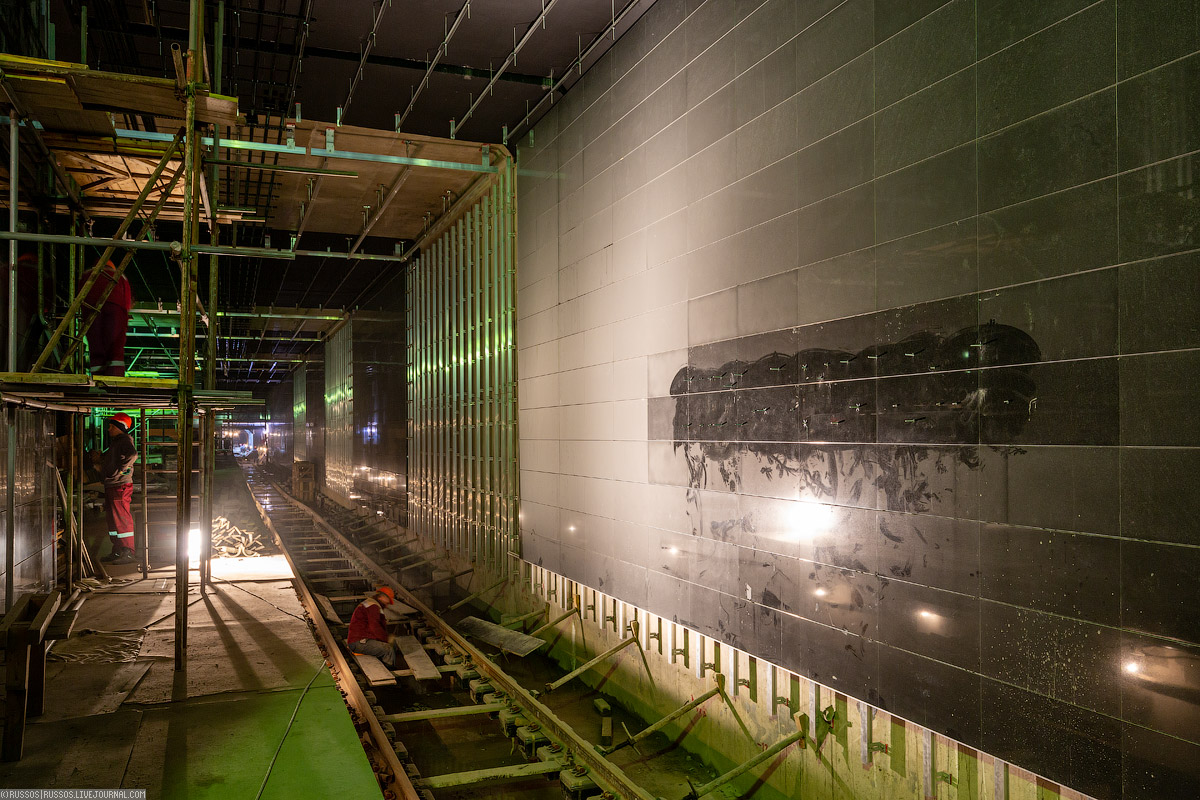

А сейчас я решил просмотреть номера подшивки газет «Метростроевец» за тот период и найти информацию. Почти сразу нашлась вот эта фотография — сооружение центрального зала. №282 (5042) от 30 ноября 1950 года. Фото А. Столяренко. Насколько я могу судить, это первая фотография в сети с реконструкции станции.

Большие перемены произошли за последнее время на станции Павелецкая III очереди метро, реконструкция которой ведут метростроевцы. Еще совсем недавно, зажатые двумя боковыми тоннелями, здесь лежали нетронутыми вековые напластования грунтов. Строители шахты №5 смонтировали металлические колонны, перекрыли центральный зал тюбинговым сводом и после этого приступили к разработке ядра, демонтажу тюбингов. Эта работа приближается к концу. В середине декабря весь грунт из центрального зада на отгороженном отрезке станции будет выдан на-гора

Сейчас бригада тов. Нугаева ведет бетонировку лотка центрального зала. Монтажники участка тов. Воронина завершают сборку ходового полотна эскалаторов, которые ведут на реконструируемую станцию из нового вестибюля метро.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Реконструкция станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии всегда задвигалась на второй план. Долгое время было известно что она просто была. Потом удалось узнать, что реконструкция проходила три этапа и заняла примерно 11 лет. Пускалась станция в три этапа:

21 февраля 1953 года открывается первая часть — три секции у нового северного выхода.

30 июля 1955 открывается вторая часть — от уже открытых трёх секций до первого лестничного марша и сам переход.

20 апреля 1959 открывается третья и последняя часть — от предыдущего участка до построенной к 1943 г. штольно-пилонной секции, открывается второй лестничный марш.

Потом в одном из учебников удалось найти сечение в момент реконструкции, где видно, сколько осталось места для пассажиров. Станция во время реконструкции не закрывалась для движения!

А сейчас я решил просмотреть номера подшивки газет «Метростроевец» за тот период и найти информацию. Почти сразу нашлась вот эта фотография — сооружение центрального зала. №282 (5042) от 30 ноября 1950 года. Фото А. Столяренко. Насколько я могу судить, это первая фотография в сети с реконструкции станции.

Большие перемены произошли за последнее время на станции Павелецкая III очереди метро, реконструкция которой ведут метростроевцы. Еще совсем недавно, зажатые двумя боковыми тоннелями, здесь лежали нетронутыми вековые напластования грунтов. Строители шахты №5 смонтировали металлические колонны, перекрыли центральный зал тюбинговым сводом и после этого приступили к разработке ядра, демонтажу тюбингов. Эта работа приближается к концу. В середине декабря весь грунт из центрального зада на отгороженном отрезке станции будет выдан на-гора

Сейчас бригада тов. Нугаева ведет бетонировку лотка центрального зала. Монтажники участка тов. Воронина завершают сборку ходового полотна эскалаторов, которые ведут на реконструируемую станцию из нового вестибюля метро.

Лекция про первую очередь метро!

lj_russos

06-12-2019 20:46

Друзья, с удовольствием сообщаю, что завтра в бункере 703 состоится моя лекция на тему «Первая очередь Московского метро». Запись по ссылке!

Вы можете в конце задать вопросы, а я заодно еще расскажу, почему первую очередь именно построили, а не откопали, как некоторые идиоты, оказывается, думают.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друзья, с удовольствием сообщаю, что завтра в бункере 703 состоится моя лекция на тему «Первая очередь Московского метро». Запись по ссылке!

Вы можете в конце задать вопросы, а я заодно еще расскажу, почему первую очередь именно построили, а не откопали, как некоторые идиоты, оказывается, думают.

Тоннели времён войны

lj_russos

05-12-2019 13:42

После осмотра станции «Семёновская» пора заглянуть в перегонные тоннели. В целом они там были скучные, кроме одного затвора и котика.

Как и станцию, перегонные тоннели Московский метрострой возводил во время Великой Отечественной войны.

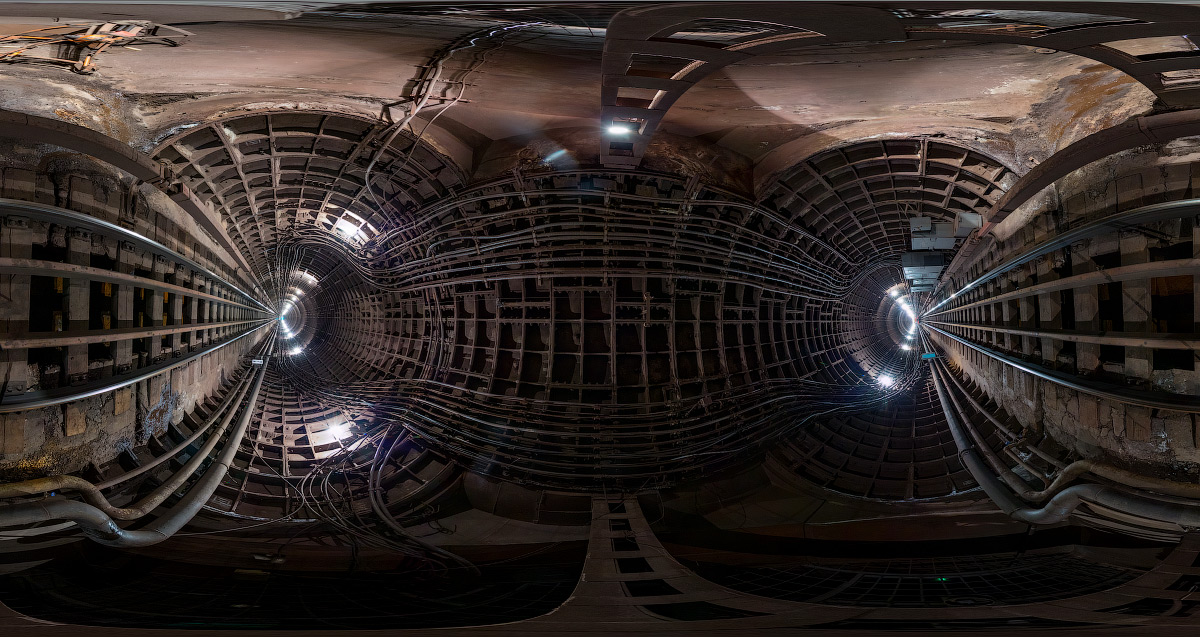

1. Типичный перегонный тоннель третьей очереди.

2. Вентсбойка. Здесь еще для перегонных тоннелей используются тюбинги шириной 75 см. Во время строительства последнего участка Кольцевой линии перешли на метровые тюбинги. Этот стандарт сохраняется до сих пор для чугуна.

3. Действующий затвор с электроприводом.

4. Сбойка между тоннелями.

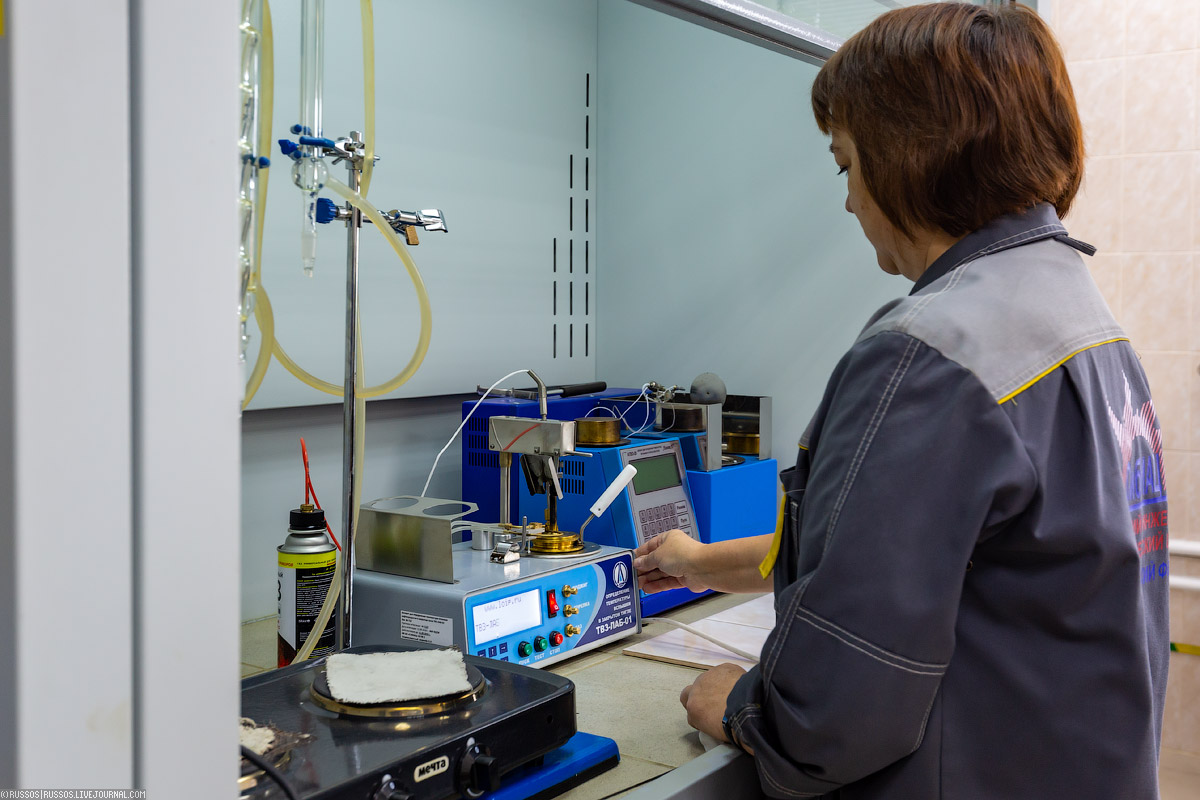

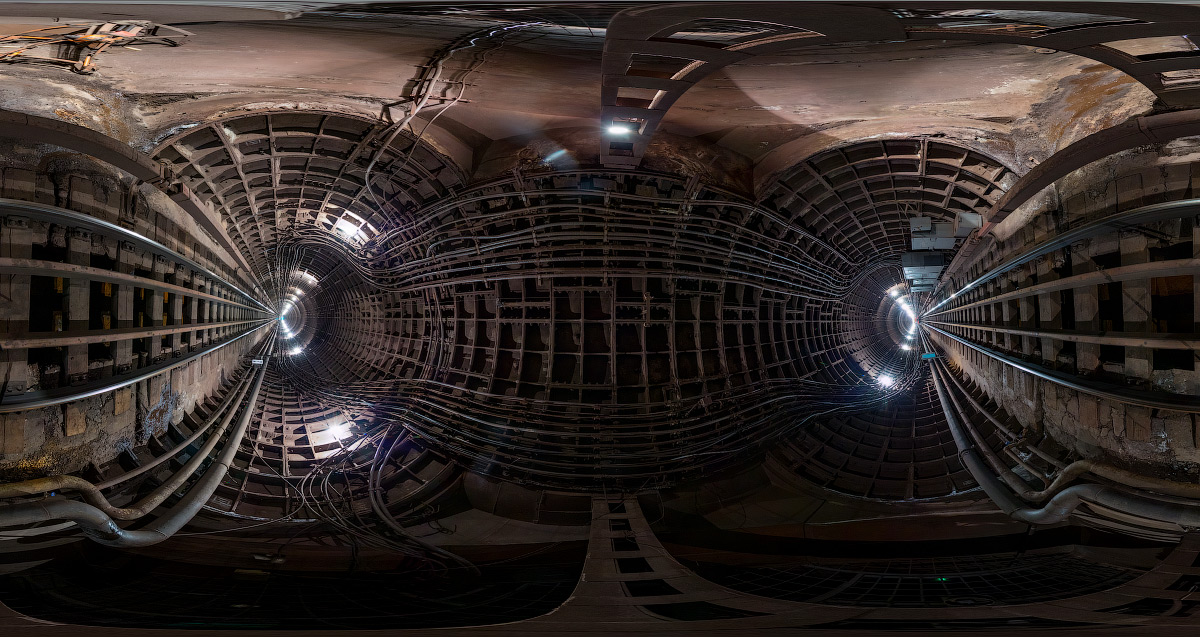

5. Просто красивая панорама.

.::кликабельно::.

6. Просто мозговыносящая панорама. :)

.::кликабельно::.

7. А вот и наш котик!

8. Списанный затвор с гидроприводом. Странно, что не демонтировали.

9. Котик еще раз. :)

10. В самом лучшем в мире фотоальбоме про Московское метро, который я выпустил совместно с Московским метростроем этот кадр пошел в зеркальном отражении, так как он так удобнее ложился на верстку и смотрел в нужную сторону. Зеркально отразить кадр легко, а вот с надписью пришлось немного пофотошопить, чтобы она осталась читаемой.

11. «Внутри» котика очень красивая сбойка.

12. Мотовоз. Увидев меня с камерой машинист побежал выяснять, чего я его снимаю. Пришлось его разочаровать, что имею полное право, хочу и буду. Если ему не нравится, можно просто сидеть в кабине, все равно его видно не будет. :)

13. В районе тяговой подстанции количество кабелей возрастает.

14. Ещё один вентилятор в межтоннельной сбойке.

15. Ближе к утру мотовозы возвращаются в электродепо «Измайлово».

16. Ещё одна сбойка где лежат вещи путейцев.

17. «Вам звонят!»

.::кликабельно::.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

После осмотра станции «Семёновская» пора заглянуть в перегонные тоннели. В целом они там были скучные, кроме одного затвора и котика.

Как и станцию, перегонные тоннели Московский метрострой возводил во время Великой Отечественной войны.

1. Типичный перегонный тоннель третьей очереди.

2. Вентсбойка. Здесь еще для перегонных тоннелей используются тюбинги шириной 75 см. Во время строительства последнего участка Кольцевой линии перешли на метровые тюбинги. Этот стандарт сохраняется до сих пор для чугуна.

3. Действующий затвор с электроприводом.

4. Сбойка между тоннелями.

5. Просто красивая панорама.

.::кликабельно::.

6. Просто мозговыносящая панорама. :)

.::кликабельно::.

7. А вот и наш котик!

8. Списанный затвор с гидроприводом. Странно, что не демонтировали.

9. Котик еще раз. :)

10. В самом лучшем в мире фотоальбоме про Московское метро, который я выпустил совместно с Московским метростроем этот кадр пошел в зеркальном отражении, так как он так удобнее ложился на верстку и смотрел в нужную сторону. Зеркально отразить кадр легко, а вот с надписью пришлось немного пофотошопить, чтобы она осталась читаемой.

11. «Внутри» котика очень красивая сбойка.

12. Мотовоз. Увидев меня с камерой машинист побежал выяснять, чего я его снимаю. Пришлось его разочаровать, что имею полное право, хочу и буду. Если ему не нравится, можно просто сидеть в кабине, все равно его видно не будет. :)

13. В районе тяговой подстанции количество кабелей возрастает.

14. Ещё один вентилятор в межтоннельной сбойке.

15. Ближе к утру мотовозы возвращаются в электродепо «Измайлово».

16. Ещё одна сбойка где лежат вещи путейцев.

17. «Вам звонят!»

.::кликабельно::.

Строительство Большой Кольцевой!

lj_russos

04-12-2019 09:14

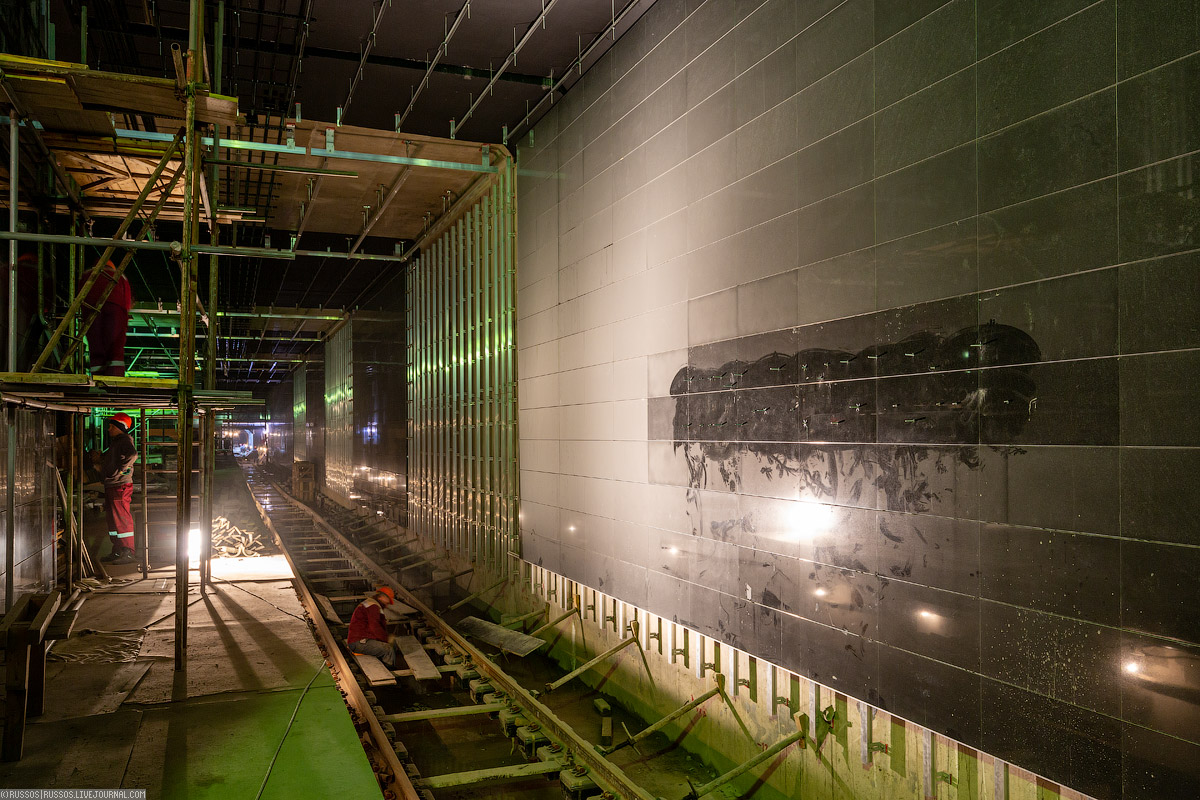

Главная новость прошедшего времени состоит в том, что станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка» и «Рубцовская» переименованы в, соответственно, «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники» и «Электрозаводская». Я неоднократно говорил и, повторюсь снова, что это очень неправильный шаг — мы теряем часть удобства навигации и привязку станций к местности. Но увы, теперь будет вот так. А теперь давайте снова посмотрим что же там происходит. Станции глубокого заложения я покажу в отдельных материалах, а сейчас пройдем по станциям мелкого заложения.

На двух пусковых станциях — «Лефортово» и «Авиамоторная» полным ходом идёт работа и они обретают привычный для пассажира вид. Так же на путевых стенах появились буквы с названиями станций.

Снималось в разное время, перед серией фото стоит дата съемки.

1. Станция «Сокольники» БКЛ. 21 октября.

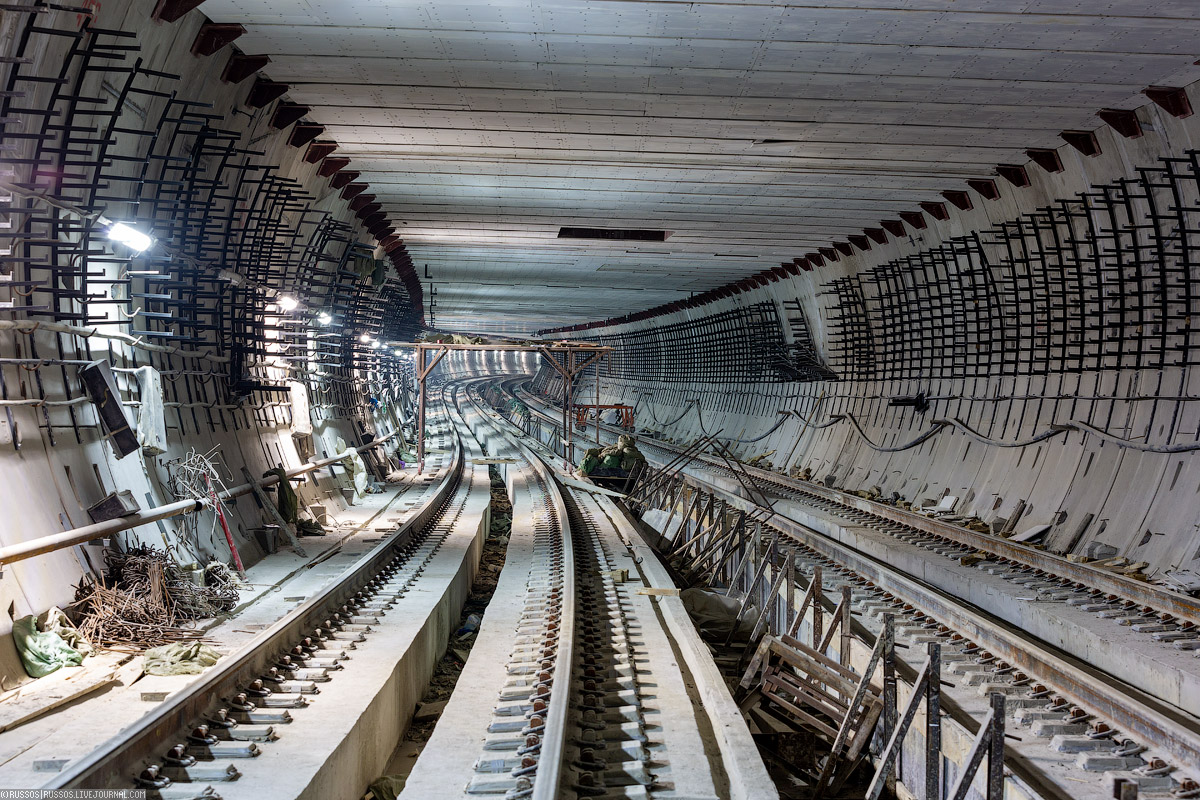

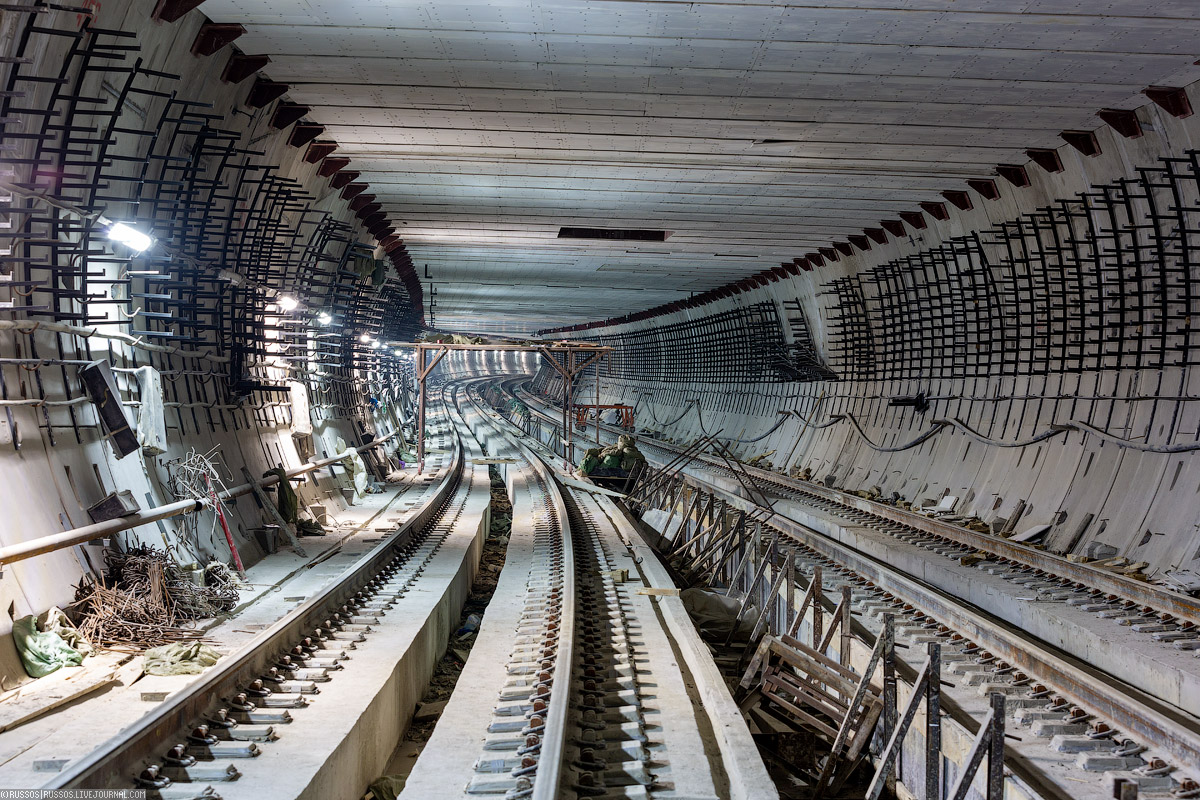

2. Продолжается проходка перегонных тоннелей в сторону 17 площадки — это там находится большая и круглая демонтажная камера.

3. Пройденные тоннели со стороны станции «Электрозаводская».

4. Щиты до демонтажной камеры прошли станцию транзитом и сейчас на платформенной части перегонные тоннели будут разобраны.

5. Здесь будет вестибюль.

6. Станция «Электрозаводская» БКЛ. 21 Октября.

7. Здесь полным ходом идет заливка бетона в основные конструкции.

8. И даже готова часть платформы. Круглые окна смотрятся прекрасно.

9. Справа раскрыт котлован для сооружения пересадки на станцию «Электрозаводская» АПЛ.

10. У меня такое ощущение, что наклонного хода как такового не будет. Сделают просто котлован на нужную глубину.

11. Станция «Лефортово» 16 Октября. Во всю растет наземный вестибюль. Фасад здания будет перекликаться с существующим кинотеатром.

12. Подготовленное место под название станции.

13. Когда на станции был смонтирован только черный мрамор, то она казалась очень мрачной.

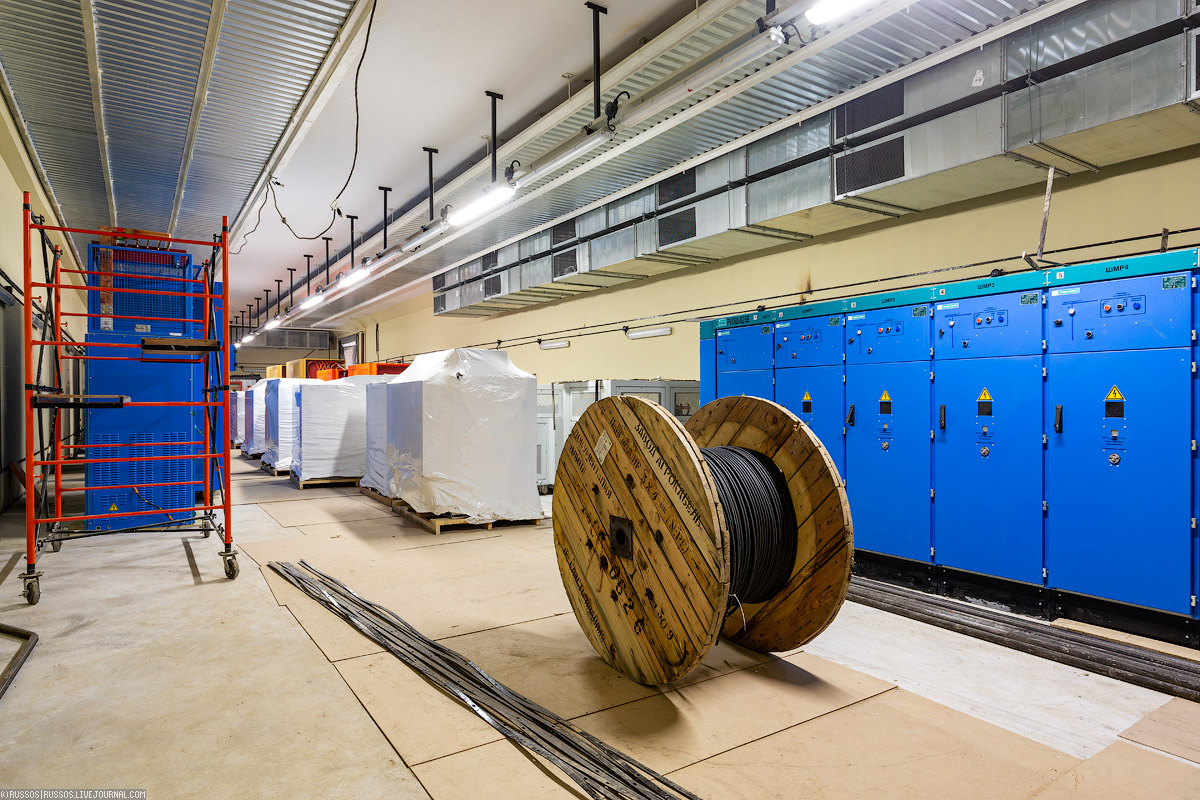

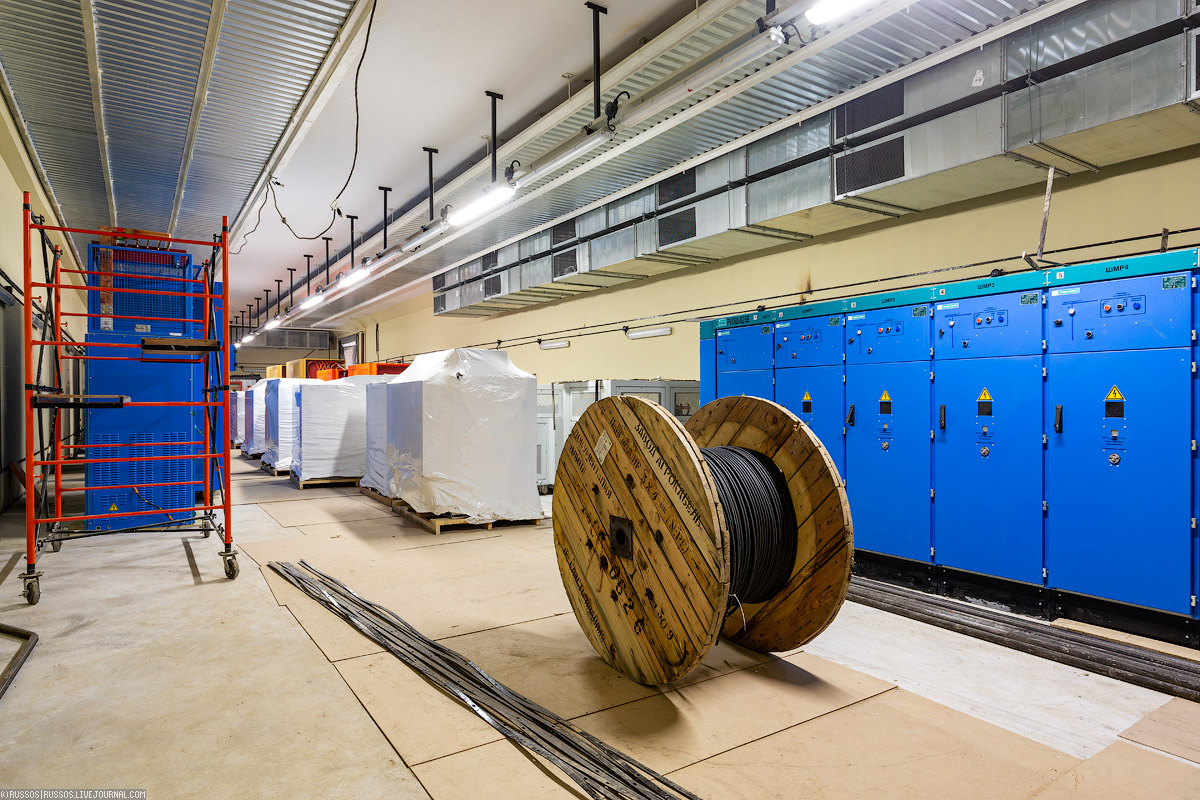

14. ТПП — Тягово-понизительная подстанция. Она выдает 825 Вольт в контактный рельс и более мелкие напряжения для нужд оборудования. Подстанция находится над платформой.

15. А еще выше — кабельный коллектор. Да тут на смарте можно дрифтить! :)

16. 30 октября. Фасад вестибюля освободился от лесов.

17. На станции отделочный бум.

18. Вау! После того, как появились светлые участки и включили частично постоянное освещение станция стала выглядеть конфеткой.

19. Теперь она не такая мрачная, как была.

20. В целом отделка идет бодро.

21. 10 Ноября.

22. На платформе становится все меньше лесов.

23. Завезли контактный рельс.

![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Главная новость прошедшего времени состоит в том, что станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка» и «Рубцовская» переименованы в, соответственно, «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники» и «Электрозаводская». Я неоднократно говорил и, повторюсь снова, что это очень неправильный шаг — мы теряем часть удобства навигации и привязку станций к местности. Но увы, теперь будет вот так. А теперь давайте снова посмотрим что же там происходит. Станции глубокого заложения я покажу в отдельных материалах, а сейчас пройдем по станциям мелкого заложения.

На двух пусковых станциях — «Лефортово» и «Авиамоторная» полным ходом идёт работа и они обретают привычный для пассажира вид. Так же на путевых стенах появились буквы с названиями станций.

Снималось в разное время, перед серией фото стоит дата съемки.

1. Станция «Сокольники» БКЛ. 21 октября.

2. Продолжается проходка перегонных тоннелей в сторону 17 площадки — это там находится большая и круглая демонтажная камера.

3. Пройденные тоннели со стороны станции «Электрозаводская».

4. Щиты до демонтажной камеры прошли станцию транзитом и сейчас на платформенной части перегонные тоннели будут разобраны.

5. Здесь будет вестибюль.

6. Станция «Электрозаводская» БКЛ. 21 Октября.

7. Здесь полным ходом идет заливка бетона в основные конструкции.

8. И даже готова часть платформы. Круглые окна смотрятся прекрасно.

9. Справа раскрыт котлован для сооружения пересадки на станцию «Электрозаводская» АПЛ.

10. У меня такое ощущение, что наклонного хода как такового не будет. Сделают просто котлован на нужную глубину.

11. Станция «Лефортово» 16 Октября. Во всю растет наземный вестибюль. Фасад здания будет перекликаться с существующим кинотеатром.

12. Подготовленное место под название станции.

13. Когда на станции был смонтирован только черный мрамор, то она казалась очень мрачной.

14. ТПП — Тягово-понизительная подстанция. Она выдает 825 Вольт в контактный рельс и более мелкие напряжения для нужд оборудования. Подстанция находится над платформой.

15. А еще выше — кабельный коллектор. Да тут на смарте можно дрифтить! :)

16. 30 октября. Фасад вестибюля освободился от лесов.

17. На станции отделочный бум.

18. Вау! После того, как появились светлые участки и включили частично постоянное освещение станция стала выглядеть конфеткой.

19. Теперь она не такая мрачная, как была.

20. В целом отделка идет бодро.

21. 10 Ноября.

22. На платформе становится все меньше лесов.

23. Завезли контактный рельс.

Станция «Семёновская»

lj_russos

25-11-2019 17:05

Давно у меня не было материалов про станции метро. В честь моего дня рождения подготовил Вам небольшой подарок — рассказ про станцию «Семёновская»

«Семёновская» — станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Расположена между станциями «Партизанская» и «Электрозаводская». Открыта 18 января 1944 года в составе участка «Курская» — «Измайловская» (ныне «Партизанская») (третья очередь строительства). Нынешнее название дано по Семёновской площади, первоначальное («Сталинская») — по бывшему Сталинскому району Москвы. Имени великого вождя называлась до 30 ноября 1961 года.

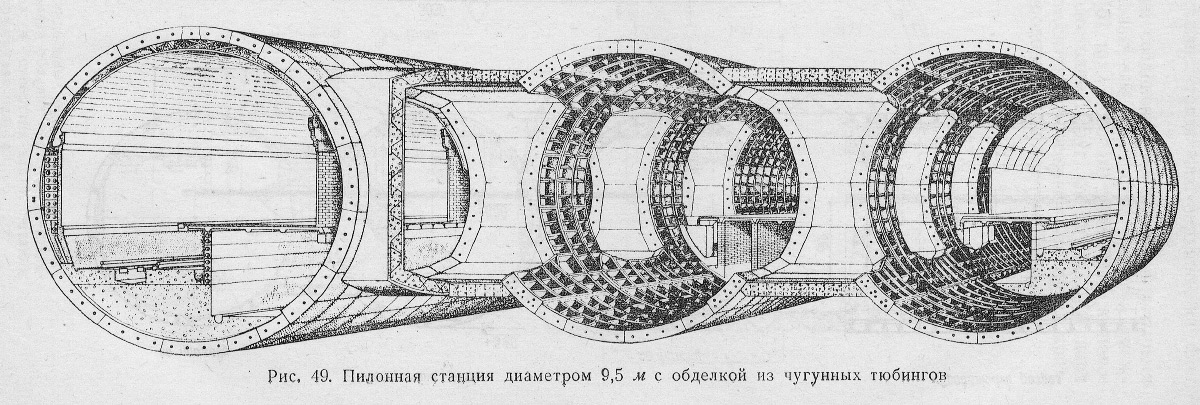

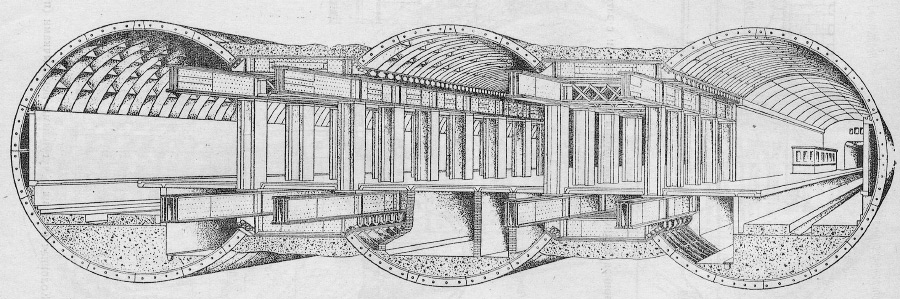

Сооружена по индивидуальному проекту по типоразмерам пилонной станции, однако геологическая обстановка позволила заменить каждый пилон четырьмя колоннами. Часто её называют колонно-пилонной станцией, хотя конструктивно она так и осталась пилонной — обделки всех трех тоннелей на ней не пересекаются. А в учебнике Лиманова «Метрополитены» она находится в разделе колонный станции. Так что будем считать её просто колонной станцией.

1. Наземный вестибюль, выполненный в форме арки, облицован шлифованным туфом и красным гранитом (фасад). Кассовый зал отделан белым и красным мрамором. Первоначально в верхней части вестибюля располагался круглый барельеф с изображением Сталина, который был снят ориентировочно в 1960 год.

2. начало наклона, который выходит на поверхность. Обратите внимание, что первоначально гермоворот на этой станции не было (их стали ставить только в 50-е года) и у около наклона находятся окна. В дальнейшем в наземных вестибюлях стали ставить так же металлоконструкции, отделяя оголовок наклонного хода.

3. А гермоворота на станции, как я сказал, были смонтированы позднее, в 50-е года. Здесь они поднимаются из пола.

4. В мае 2005 — апреле 2006 года станция была закрыта на капитальный ремонт для замены эскалаторов, выработавших свой ресурс. Был полностью реконструирован эскалаторный наклон, установлены новые эскалаторы Е55Т.

5. Центральный зал станции. Благодаря колоннам он визуально получился шире.

.::кликабельно::.

6. Пилонная станции того времени.

7. А это станция «Семёновская».

8. И поперечный разрез станции.

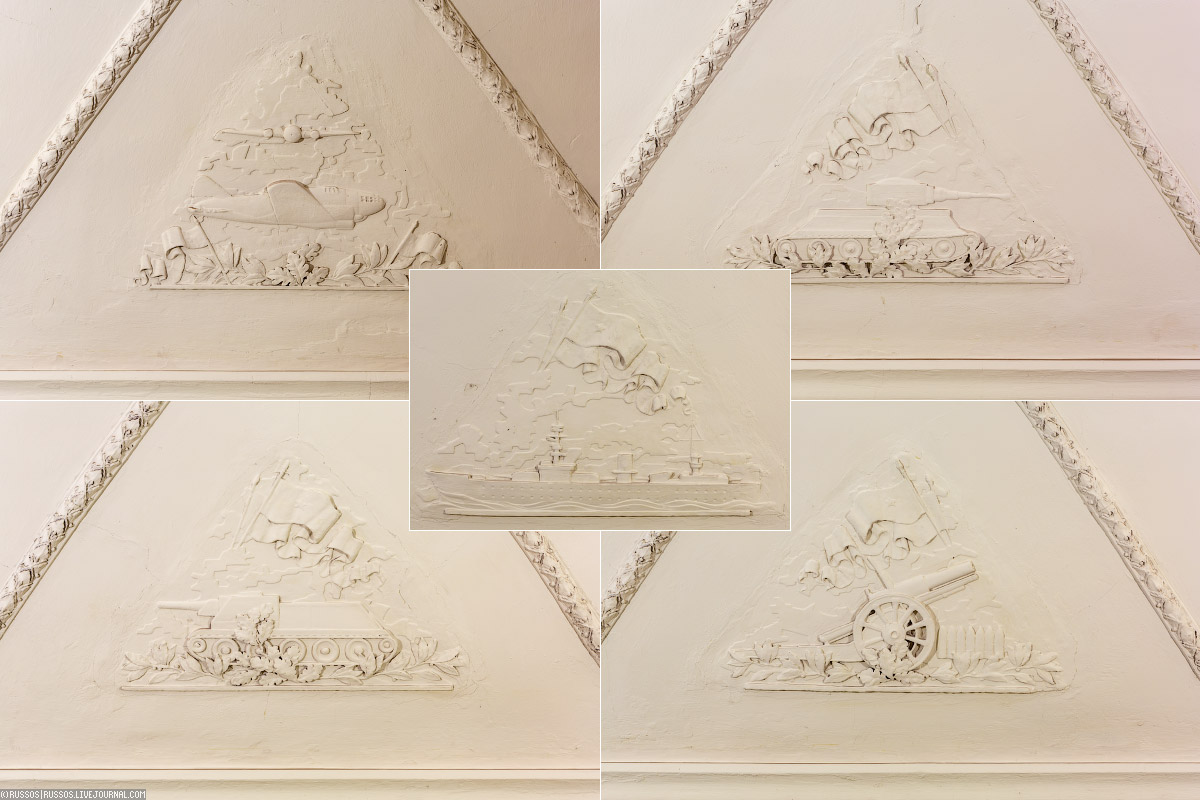

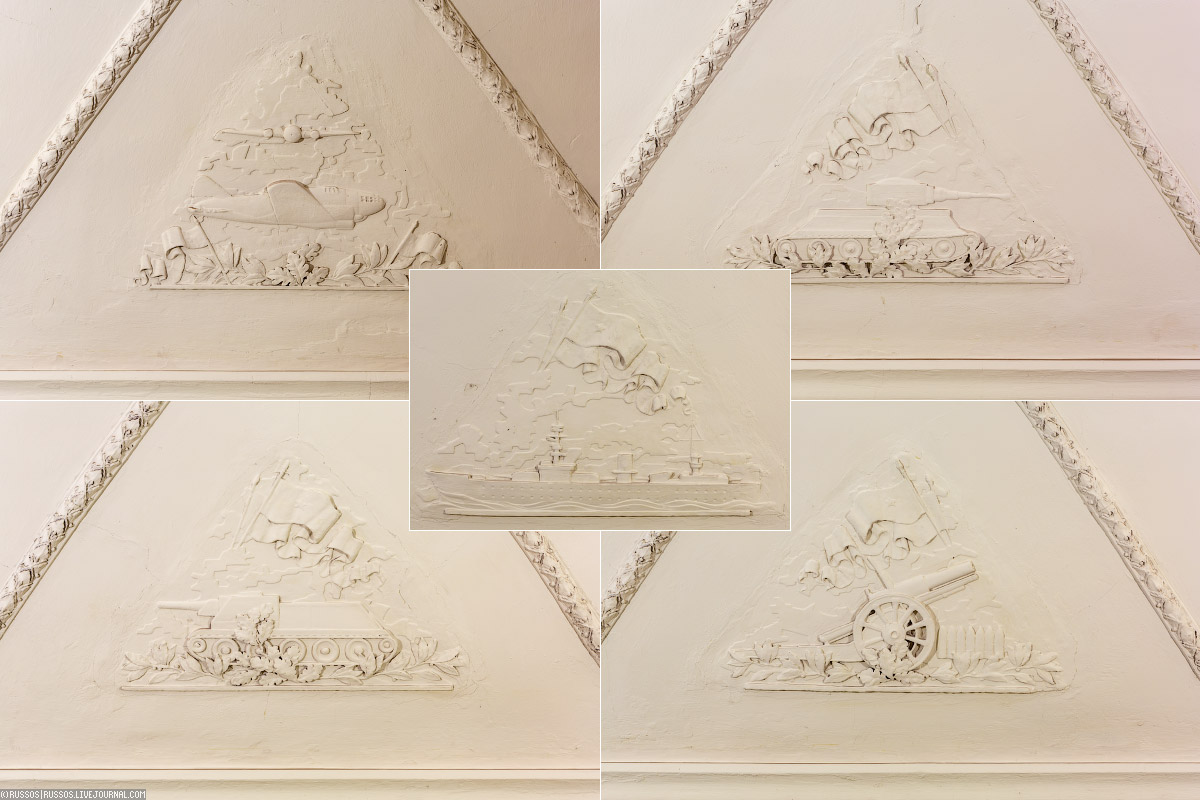

9. Оформление посвящено теме Советской Армии и оружия (скульпторы В. И. Мухина, Н. К. Вентцель, художник В. П. Ахметьев). Путевые стены облицованы серым с белыми прожилками мрамором «уфалей», в котором через равные промежутки сделаны треугольные вставки из зелёного слоистого песчаника. На них изображены чеканные бронзовые щиты с изображением образцов советского оружия.

10. Бронзовые щиты.

11. Бронзовые щиты.

12. Медальоны на путевой стене.

13. Вентиляционная решетка.

14. В орнаменте свода центрального зала отражены виды тяжёлого вооружения — танки, САУ, самолёты и так далее.

15. Орнамент свода центрального зала.

16. Торцевую стену украшает горельеф, изображающий орден «Победа» на фоне оружия и знамён с надписью «Нашей Красной Армии — Слава!» (скульптор С. Л. Рабинович).

17. Раньше под надписью была подпись «И. Сталин», но послеЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Давно у меня не было материалов про станции метро. В честь моего дня рождения подготовил Вам небольшой подарок — рассказ про станцию «Семёновская»

«Семёновская» — станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Расположена между станциями «Партизанская» и «Электрозаводская». Открыта 18 января 1944 года в составе участка «Курская» — «Измайловская» (ныне «Партизанская») (третья очередь строительства). Нынешнее название дано по Семёновской площади, первоначальное («Сталинская») — по бывшему Сталинскому району Москвы. Имени великого вождя называлась до 30 ноября 1961 года.

Сооружена по индивидуальному проекту по типоразмерам пилонной станции, однако геологическая обстановка позволила заменить каждый пилон четырьмя колоннами. Часто её называют колонно-пилонной станцией, хотя конструктивно она так и осталась пилонной — обделки всех трех тоннелей на ней не пересекаются. А в учебнике Лиманова «Метрополитены» она находится в разделе колонный станции. Так что будем считать её просто колонной станцией.

1. Наземный вестибюль, выполненный в форме арки, облицован шлифованным туфом и красным гранитом (фасад). Кассовый зал отделан белым и красным мрамором. Первоначально в верхней части вестибюля располагался круглый барельеф с изображением Сталина, который был снят ориентировочно в 1960 год.

2. начало наклона, который выходит на поверхность. Обратите внимание, что первоначально гермоворот на этой станции не было (их стали ставить только в 50-е года) и у около наклона находятся окна. В дальнейшем в наземных вестибюлях стали ставить так же металлоконструкции, отделяя оголовок наклонного хода.

3. А гермоворота на станции, как я сказал, были смонтированы позднее, в 50-е года. Здесь они поднимаются из пола.

4. В мае 2005 — апреле 2006 года станция была закрыта на капитальный ремонт для замены эскалаторов, выработавших свой ресурс. Был полностью реконструирован эскалаторный наклон, установлены новые эскалаторы Е55Т.

5. Центральный зал станции. Благодаря колоннам он визуально получился шире.

.::кликабельно::.

6. Пилонная станции того времени.

7. А это станция «Семёновская».

8. И поперечный разрез станции.

9. Оформление посвящено теме Советской Армии и оружия (скульпторы В. И. Мухина, Н. К. Вентцель, художник В. П. Ахметьев). Путевые стены облицованы серым с белыми прожилками мрамором «уфалей», в котором через равные промежутки сделаны треугольные вставки из зелёного слоистого песчаника. На них изображены чеканные бронзовые щиты с изображением образцов советского оружия.

10. Бронзовые щиты.

11. Бронзовые щиты.

12. Медальоны на путевой стене.

13. Вентиляционная решетка.

14. В орнаменте свода центрального зала отражены виды тяжёлого вооружения — танки, САУ, самолёты и так далее.

15. Орнамент свода центрального зала.

16. Торцевую стену украшает горельеф, изображающий орден «Победа» на фоне оружия и знамён с надписью «Нашей Красной Армии — Слава!» (скульптор С. Л. Рабинович).

17. Раньше под надписью была подпись «И. Сталин», но после

Моя лекция про историю проходческих щитов!

lj_russos

23-11-2019 15:00

Друзья, у меня для вас очень хорошие новости. Уже можно сказать, что стало традицией читать лекцию после моего дня рождения в центре профориентации метрополитена (@profmetro) на станции «Выставочная».

И в этот раз, 26 ноября, я снова прочитаю там лекцию. Тема будет немного узкоспециализированной — я расскажу про историю щитов. Как изобрели проходческий щит, как построили им первый тоннель под рекой Темзой в Лондоне и как щиты развивались дальше.

Расскажу про интересные случаи проходки в 19-20 веках и расскажу, конечно, про Московский щит, который работал на первой очереди метро.

Начало 26 ноября в 19:00 в центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная». Вход бесплатный.

Приходите, буду ждать!

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друзья, у меня для вас очень хорошие новости. Уже можно сказать, что стало традицией читать лекцию после моего дня рождения в центре профориентации метрополитена (@profmetro) на станции «Выставочная».

И в этот раз, 26 ноября, я снова прочитаю там лекцию. Тема будет немного узкоспециализированной — я расскажу про историю щитов. Как изобрели проходческий щит, как построили им первый тоннель под рекой Темзой в Лондоне и как щиты развивались дальше.

Расскажу про интересные случаи проходки в 19-20 веках и расскажу, конечно, про Московский щит, который работал на первой очереди метро.

Начало 26 ноября в 19:00 в центре профориентации метрополитена на станции «Выставочная». Вход бесплатный.

Приходите, буду ждать!

Некрасовская линия

lj_russos

21-11-2019 08:13

Времени было мало, поэтому очень быстро прошелся по одной станции и перегонным тоннелям. Главное — посмотрел двухпутный участок и тупики за станцией «Нижегородская».

Кстати, действующий участок Некрасовской линии, после закрытия Каховской стал самой короткой линией в Московском метро.

1. Станция «Стахановская».

2. Станция с боковыми платформами — пути по центру.

3. Сверху короб дымоудаления.

4. Конечно, самое интересное там — это двухпутный тоннель.

5. Сверху — вентиляционный короб.

6. Непривычный простор.

7. Ах, какая кривая! При нормальном освещении вообще должно стать красивым местом.

8. Огромная камера съездов за станцией «Нижегородская».

9. Масштаб!

10. Очень красивое место получилось.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Времени было мало, поэтому очень быстро прошелся по одной станции и перегонным тоннелям. Главное — посмотрел двухпутный участок и тупики за станцией «Нижегородская».

Кстати, действующий участок Некрасовской линии, после закрытия Каховской стал самой короткой линией в Московском метро.

1. Станция «Стахановская».

2. Станция с боковыми платформами — пути по центру.

3. Сверху короб дымоудаления.

4. Конечно, самое интересное там — это двухпутный тоннель.

5. Сверху — вентиляционный короб.

6. Непривычный простор.

7. Ах, какая кривая! При нормальном освещении вообще должно стать красивым местом.

8. Огромная камера съездов за станцией «Нижегородская».

9. Масштаб!

10. Очень красивое место получилось.

Красноярская ТЭЦ-2

lj_russos

20-11-2019 08:13

После первой ТЭЦ посмотрим на Красноярскую ТЭЦ-2 — одну из крупнейших ТЭЦ Сибири, которая входит в Сибирскую Генерирующую компанию. В настоящее время Красноярская ТЭЦ-2 — теплоисточник для 40% жителей Красноярска. Это одна из самых экономичных станций от Урала до Дальнего Востока по удельному расходу условного топлива на единицу продукции. Она работает в режиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии.

Необходимость строительства станции была напрямую связана с растущими запросами интенсивно развивающегося города. Проект Красноярской ТЭЦ-2 разработан Томским отделением института «Теплоэлектропроект». Строительство станции началось в 1973 году. Так жители города и предприятия нуждались в тепле, то в 1976 году были смонтированы два водогрейных котла ПТВМ-180 пиковой котельной. А 29 декабря 1979 года был запущен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок станции мощностью 110 МВт.

Сейчас установленная мощность станции — 465 МВт, а тепловая — 1405 Гкал/ч.

1. В этом году станция отмечает свой сороколетний юбилей. За это время она бесперебойно снабжала жителей города и предприятия теплом и электричеством.

2. ТЭЦ-2 обеспечивает централизованное теплоснабжение, в т.ч. паром промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора как на левом, так и на правом берегах Енисея, включая Академгородок, покрытие электрических нагрузок, а также осуществляет отпуск пара для нужд предприятий (ПАО «Химико-металлургический завод», ООО «Красноярский цемент», ООО «Комбинат "Волна»).

.::кликабельно::.

3. Поэтапно, до 1985 года, были введены в эксплуатацию 4 турбины и 5 котлоагрегатов. Котлоагрегат №6 введен в работу в 2002 году.

4. В котельном отделении Красноярской ТЭЦ-2 установлено шесть угольных паровых котлов. Они объединены поперечными связями и вырабатывают пар давлением 14,0 МПа и температурой 560 °C. В машинном зале установлено четыре турбины с теплофикационными и производственными отборами пара.

5. Циркуляционное водоснабжение прямоточное из Енисея, сброс воды осуществляется через рассеивающий выпуск в Абаканскую протоку.

6. Каждая турбина — это огромный промышленный комплекс невероятной сложности. Как и каждый паровой котел. Например, высота котлов достигает 52 метров.

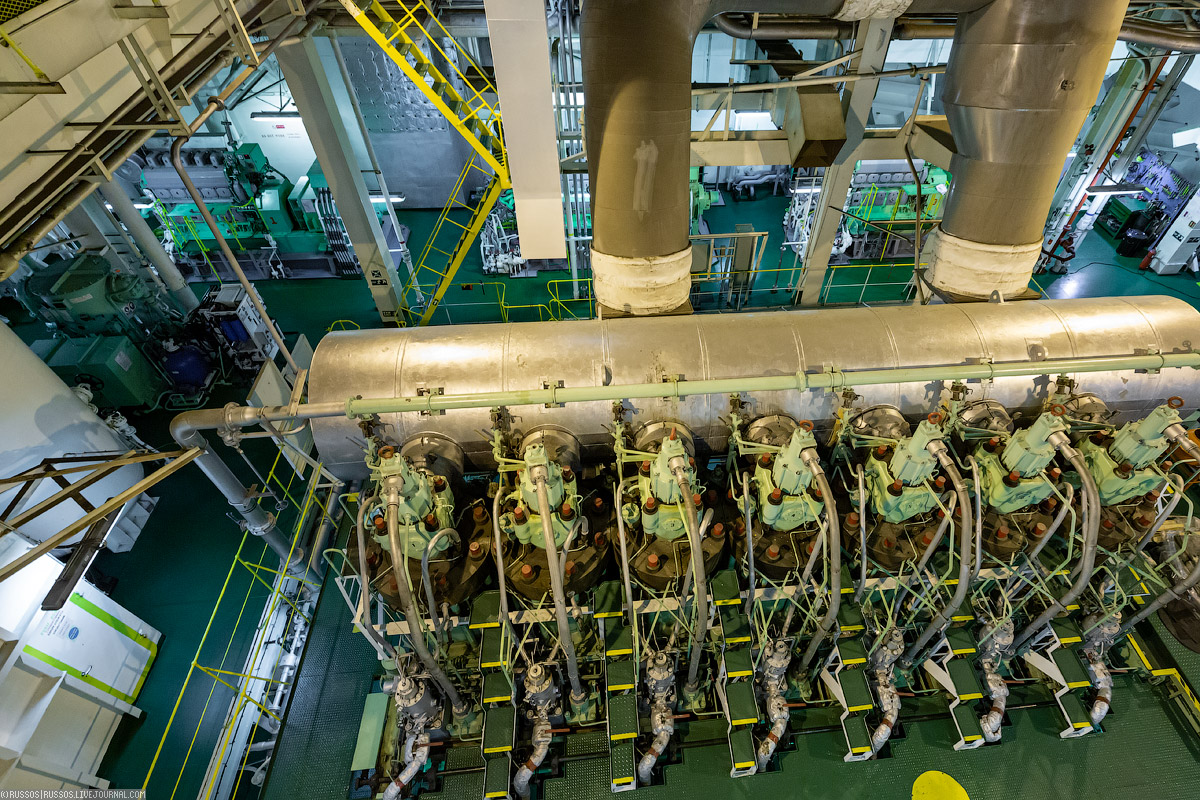

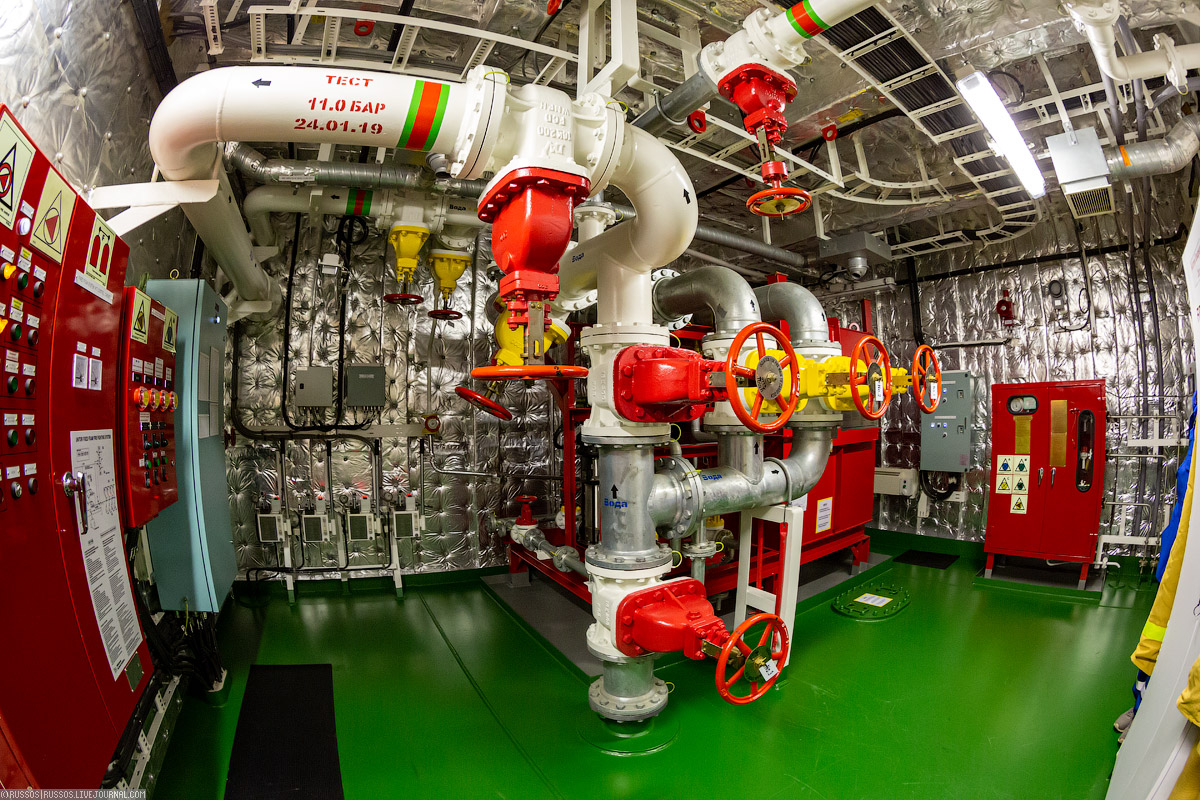

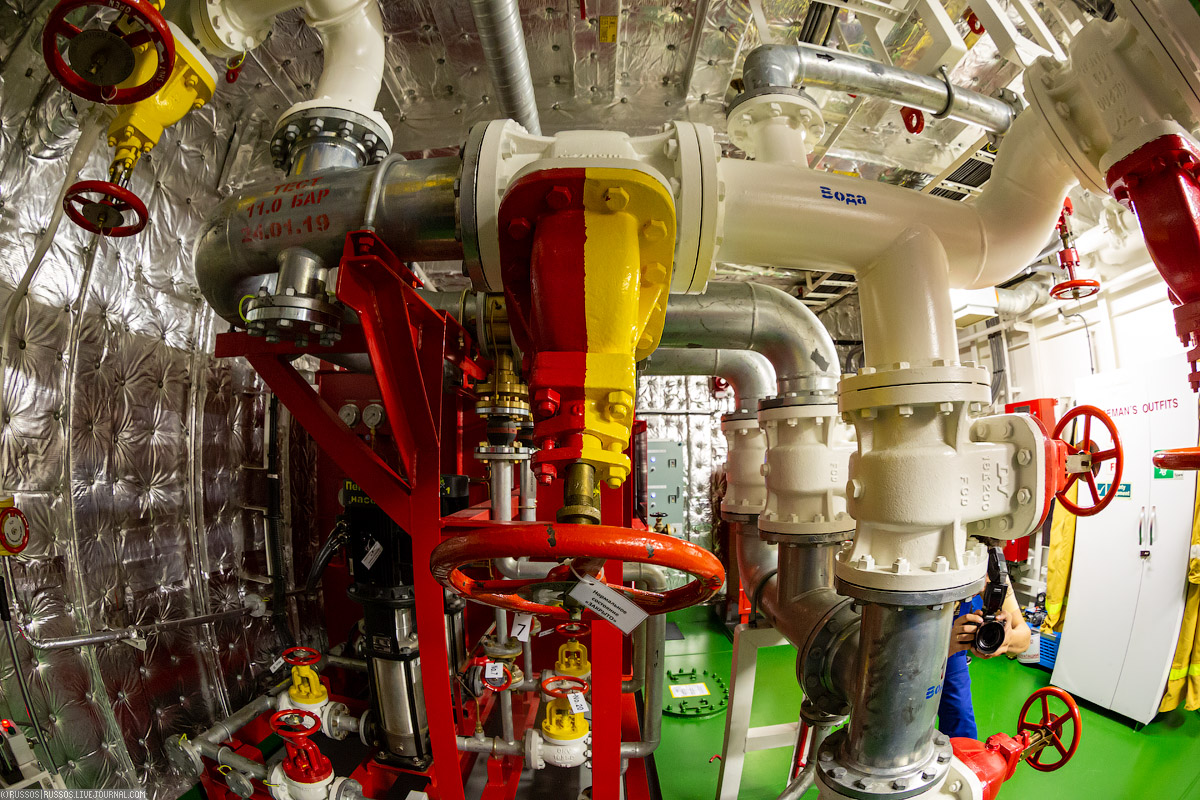

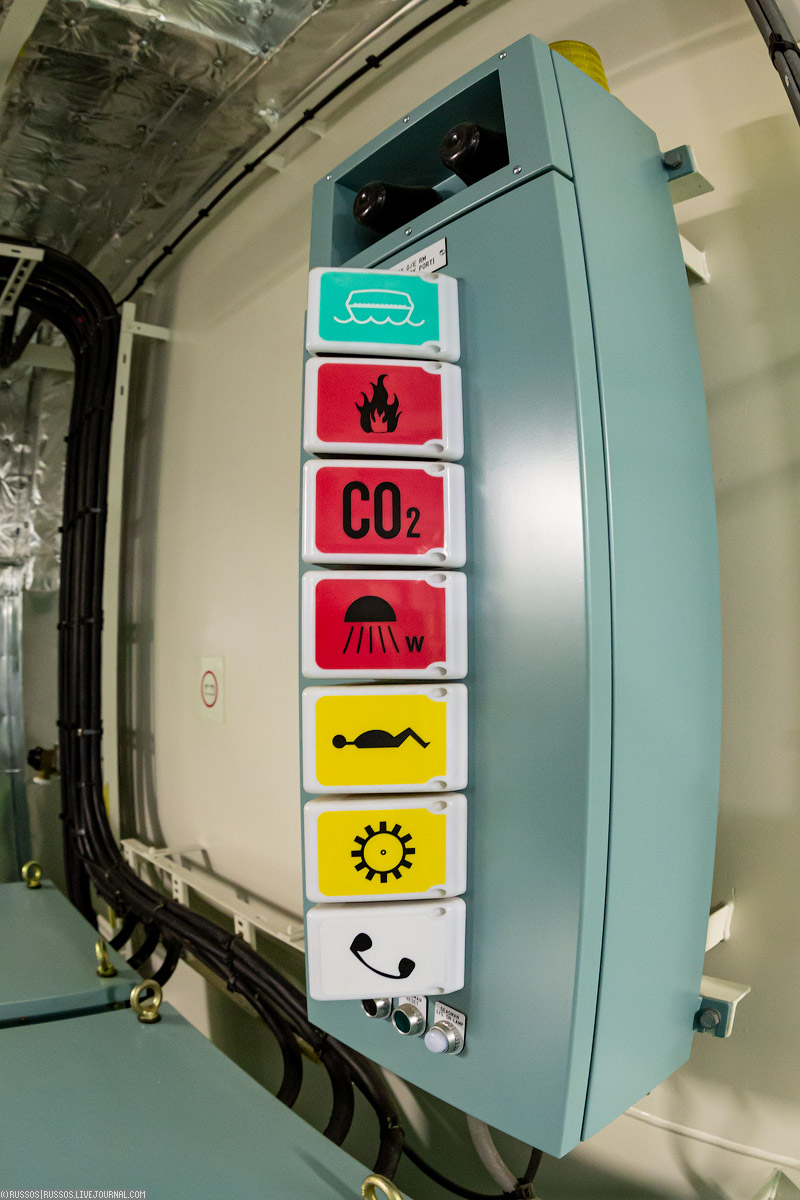

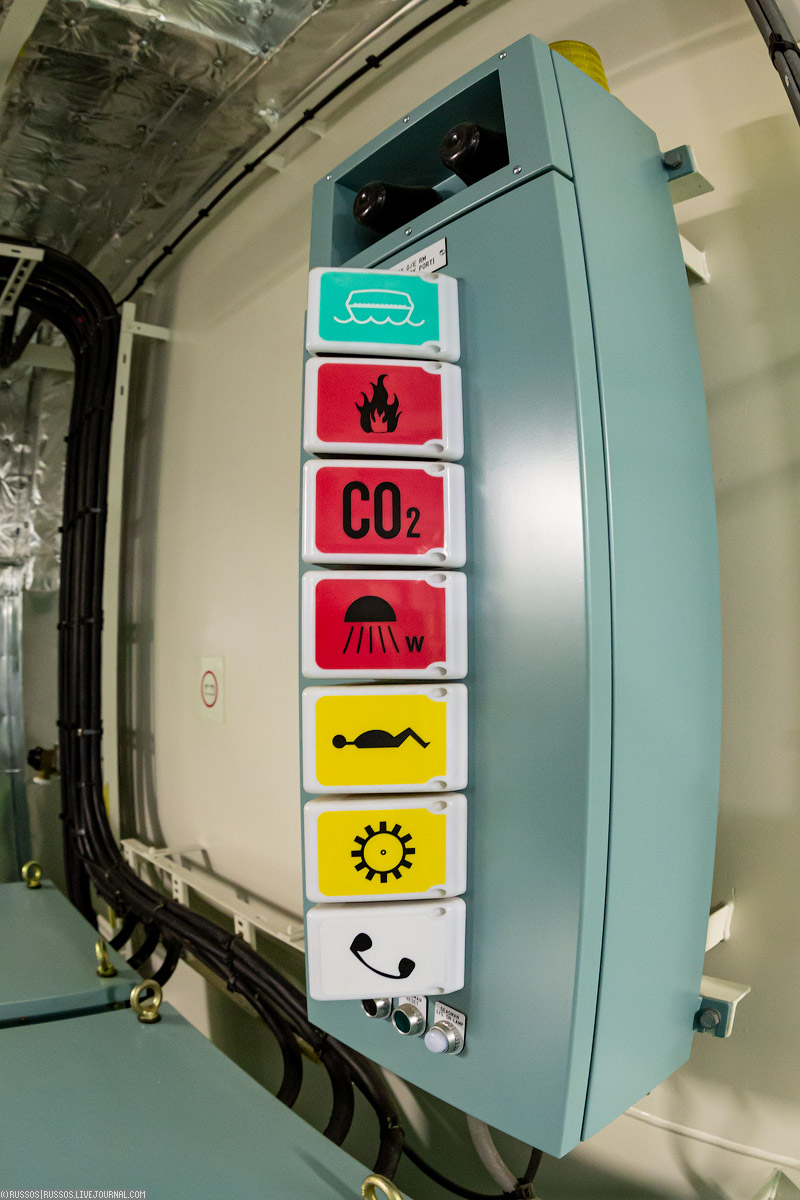

7. Одна из систем пожаротушения.

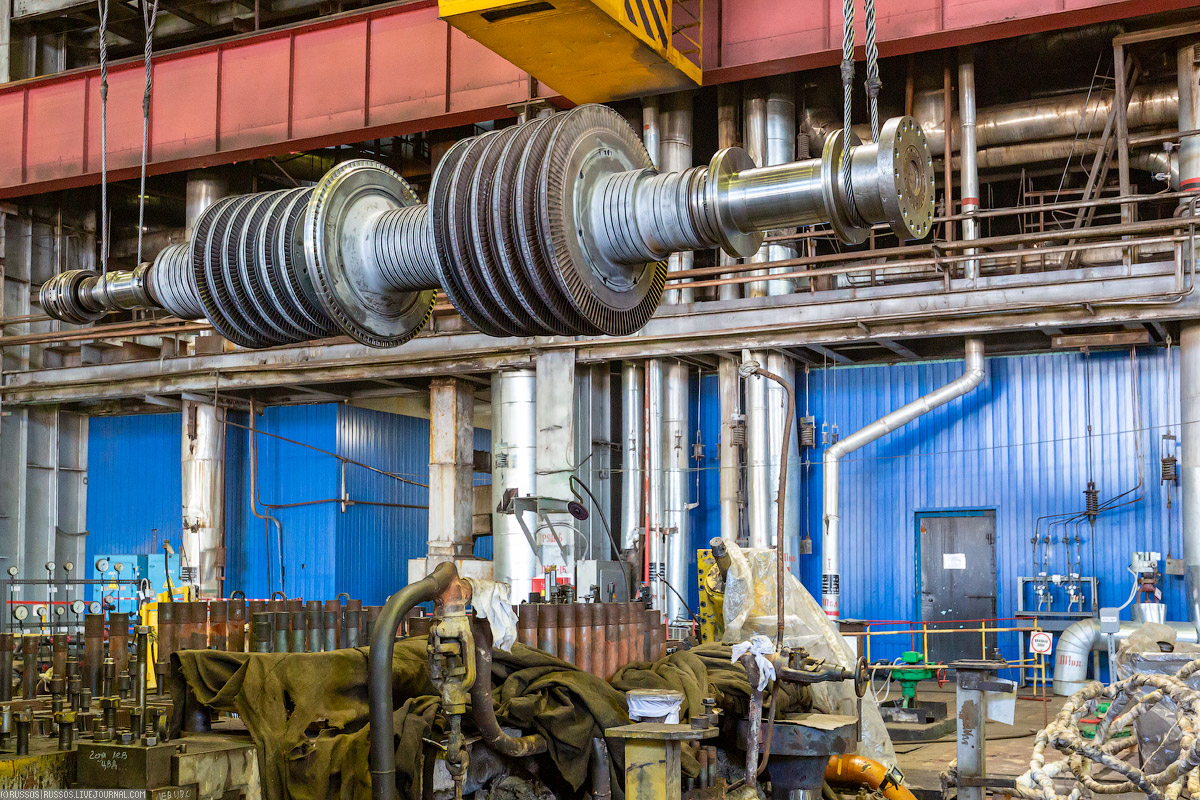

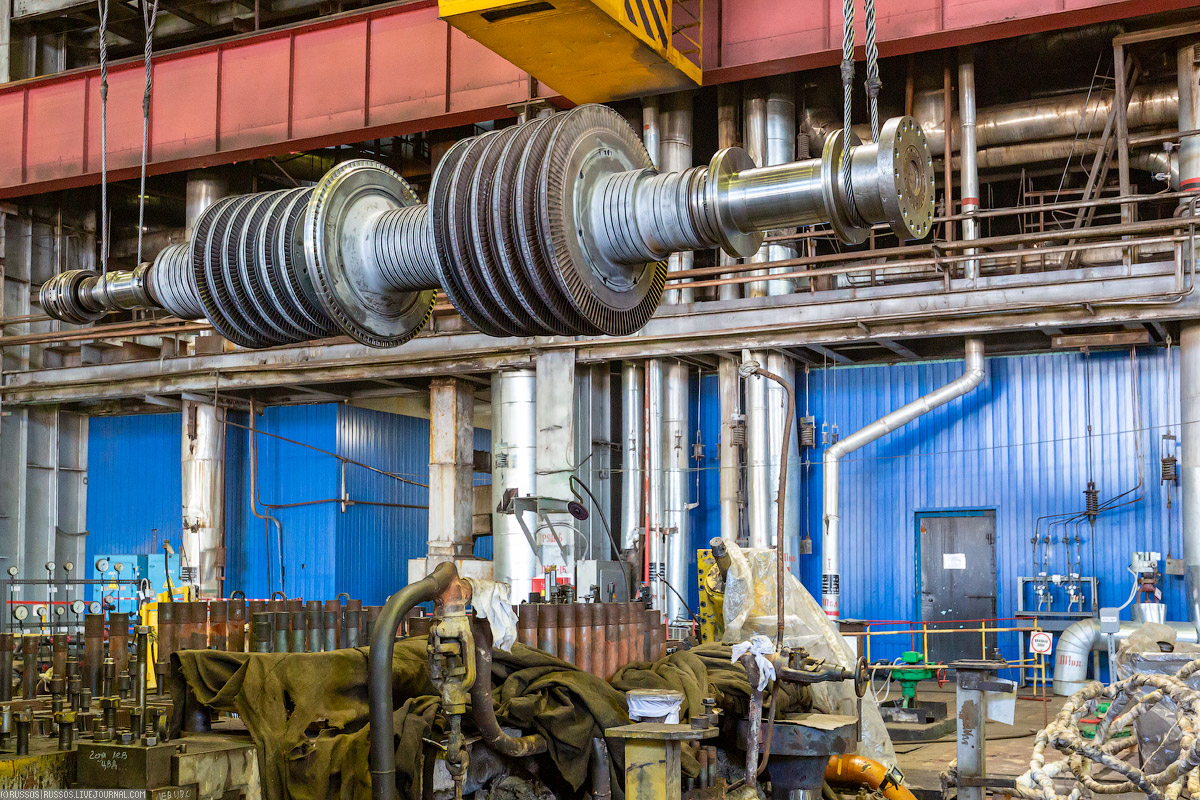

8. Когда я снимал, то производился плановый ремонт четвертой турбины.

9. При мне устанавливали её ротор на место.

10. Машинист котлов Дмитрий Крылов и инженер группы наладки и испытаний ПТО осуществляют наладку режима работы котельного агрегата.

11. С вводом в строй второй дымовой трубы ТЭЦ-2 заработала в режиме, позволяющем даже во время ремонта дымовой трубы обеспечивать город теплом и светом. С пуском каждого последующего котлоагрегата и турбоагрегата повышалась надежность станции в целом.

12. Раньше зимой, когда на улице устанавливалась очень низкая температура, ТЭЦ, работая на пределе и без резерва основного оборудования, нагревала сетевую воду не более 105-110 градусов Цельсия. Любая аварийная остановка котла приводила к недоотпуску тепла. Теперь согласно графику режима работы станции в отопительном сезоне температура отпускаемой горячей воды увеличилась до 135 градусов Цельсия. Так с вводом в эксплуатацию котельного агрегата №6 Красноярской ТЭЦ-2 ушёл в историю эпохальный для Красноярска дефицит тепла.

![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

После первой ТЭЦ посмотрим на Красноярскую ТЭЦ-2 — одну из крупнейших ТЭЦ Сибири, которая входит в Сибирскую Генерирующую компанию. В настоящее время Красноярская ТЭЦ-2 — теплоисточник для 40% жителей Красноярска. Это одна из самых экономичных станций от Урала до Дальнего Востока по удельному расходу условного топлива на единицу продукции. Она работает в режиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии.

Необходимость строительства станции была напрямую связана с растущими запросами интенсивно развивающегося города. Проект Красноярской ТЭЦ-2 разработан Томским отделением института «Теплоэлектропроект». Строительство станции началось в 1973 году. Так жители города и предприятия нуждались в тепле, то в 1976 году были смонтированы два водогрейных котла ПТВМ-180 пиковой котельной. А 29 декабря 1979 года был запущен в промышленную эксплуатацию первый энергоблок станции мощностью 110 МВт.

Сейчас установленная мощность станции — 465 МВт, а тепловая — 1405 Гкал/ч.

1. В этом году станция отмечает свой сороколетний юбилей. За это время она бесперебойно снабжала жителей города и предприятия теплом и электричеством.

2. ТЭЦ-2 обеспечивает централизованное теплоснабжение, в т.ч. паром промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора как на левом, так и на правом берегах Енисея, включая Академгородок, покрытие электрических нагрузок, а также осуществляет отпуск пара для нужд предприятий (ПАО «Химико-металлургический завод», ООО «Красноярский цемент», ООО «Комбинат "Волна»).

.::кликабельно::.

3. Поэтапно, до 1985 года, были введены в эксплуатацию 4 турбины и 5 котлоагрегатов. Котлоагрегат №6 введен в работу в 2002 году.

4. В котельном отделении Красноярской ТЭЦ-2 установлено шесть угольных паровых котлов. Они объединены поперечными связями и вырабатывают пар давлением 14,0 МПа и температурой 560 °C. В машинном зале установлено четыре турбины с теплофикационными и производственными отборами пара.

5. Циркуляционное водоснабжение прямоточное из Енисея, сброс воды осуществляется через рассеивающий выпуск в Абаканскую протоку.

6. Каждая турбина — это огромный промышленный комплекс невероятной сложности. Как и каждый паровой котел. Например, высота котлов достигает 52 метров.

7. Одна из систем пожаротушения.

8. Когда я снимал, то производился плановый ремонт четвертой турбины.

9. При мне устанавливали её ротор на место.

10. Машинист котлов Дмитрий Крылов и инженер группы наладки и испытаний ПТО осуществляют наладку режима работы котельного агрегата.

11. С вводом в строй второй дымовой трубы ТЭЦ-2 заработала в режиме, позволяющем даже во время ремонта дымовой трубы обеспечивать город теплом и светом. С пуском каждого последующего котлоагрегата и турбоагрегата повышалась надежность станции в целом.

12. Раньше зимой, когда на улице устанавливалась очень низкая температура, ТЭЦ, работая на пределе и без резерва основного оборудования, нагревала сетевую воду не более 105-110 градусов Цельсия. Любая аварийная остановка котла приводила к недоотпуску тепла. Теперь согласно графику режима работы станции в отопительном сезоне температура отпускаемой горячей воды увеличилась до 135 градусов Цельсия. Так с вводом в эксплуатацию котельного агрегата №6 Красноярской ТЭЦ-2 ушёл в историю эпохальный для Красноярска дефицит тепла.

Адыгейский ветропарк

lj_russos

15-11-2019 07:34

Я неоднократно рассказывал про традиционную электрогенерацию. Даже у меня были репортажи про солнечные станции, что потихоньку перестают быть экзотикой в нашей стране. Но вот ветряные электростанции у нас, в отличие от Европы, пока не распространены вообще. Да и я вообще не предполагал, что эта тема у нас как-то развивается. Оказалось, что я был не прав. В нашей стране помимо мелких станций уже действует две крупных в Ульяновской области суммарной мощностью 86 МВт...

Но сейчас компания НоваВинд завершает строительство Адыгейской ВЭС — самый масштабный проект ветроэнергетики России на 2019 год, включающий в себя 60 ветроустановок, суммарной мощностью 150 МВт!

АО «НоваВинд» — дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Всего до 2023 года компании предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт. Ветроэнергетические станции появятся в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.

В ходе строительства будут установлены 60 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка ветропарка составит 354 млн. кВт·ч/год, КИУМ — 27%.

Давайте посмотрим как продвигается строительство первого крупного ветропарка в нашей стране.

1. Первый ветропарк общей мощностью 150 МВт находится в Шовгеновском и Гиагинском районах Республики Адыгея.

2. Он строится на сельскохозяйственных землях, при этом земли остаются в сельскохозяйственном пользовании, кроме небольших участков вдоль дорог, где установлены сами опоры и комплектные трансформаторные подстанции.

3. На базе строительства ведется сборка секций башен.

4. Башня состоит из восьми секций, 7 нижних, которые собираются из сегментов. А верхняя, восьмая, поставляется уже готовой.

5. На площадке ведется окончательная сборка компонентов — ступицы, генератора и гондолы, которая на фото. Внизу виден привод её поворота. Сверху гондолы ставится метеостанция и электромоторы внутри, под управлением компьютеров, поворачивают гондолу в наиболее выгодное положение.

6. Вид ступицы внутри. Все лопасти имеют изменяемый угол атаки, который устанавливается как раз этими моторами.

7. Партнёром компании в программе по ветроэнергетике является голландская компания Lagerwey. В 2017 году АО «НоваВинд» и Lagerwey создали совместное предприятие «Red Wind». Именно специалисты последней осуществляют сборку компонентов на базе. В дальнейшем именно эти люди, прошедшие обучение в Германии и Голландии, будут работать на заводе в Волгодонске, где будет локализовано производство наиболее высокотехнологичных узлов ветроустановки — генератора, гондолы, ступицы и системы охлаждения. Реконструкция завода на территории машиностроительного гиганта «Атоммаш» завершится уже в этом году.

8. В механосборочных работах на площадке задействовано в общей сложности 23 крана и 34 единицы вспомогательной техники.

9. При строительстве башни и подъездных дорог снимается черноземный слой, который здесь достигает 1,5 метров и складируется. Потом все рекультивируется и восстанавливается.

10. Подготовленные секции к монтажу.

11. Смонтированная гондола.

12. Потом привозят лопасти.

13. И пристыковывают их к ступице.

14. Был удивлен, что ступицу с лопастями собирают на земле и только потом поднимают на высоту 100 метров — именно такая высота башни. А размах лопастей тоже 100 метров.

![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Я неоднократно рассказывал про традиционную электрогенерацию. Даже у меня были репортажи про солнечные станции, что потихоньку перестают быть экзотикой в нашей стране. Но вот ветряные электростанции у нас, в отличие от Европы, пока не распространены вообще. Да и я вообще не предполагал, что эта тема у нас как-то развивается. Оказалось, что я был не прав. В нашей стране помимо мелких станций уже действует две крупных в Ульяновской области суммарной мощностью 86 МВт...

Но сейчас компания НоваВинд завершает строительство Адыгейской ВЭС — самый масштабный проект ветроэнергетики России на 2019 год, включающий в себя 60 ветроустановок, суммарной мощностью 150 МВт!

АО «НоваВинд» — дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Всего до 2023 года компании предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт. Ветроэнергетические станции появятся в Республике Адыгея, Ставропольском крае и Ростовской области.

В ходе строительства будут установлены 60 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка ветропарка составит 354 млн. кВт·ч/год, КИУМ — 27%.

Давайте посмотрим как продвигается строительство первого крупного ветропарка в нашей стране.

1. Первый ветропарк общей мощностью 150 МВт находится в Шовгеновском и Гиагинском районах Республики Адыгея.

2. Он строится на сельскохозяйственных землях, при этом земли остаются в сельскохозяйственном пользовании, кроме небольших участков вдоль дорог, где установлены сами опоры и комплектные трансформаторные подстанции.

3. На базе строительства ведется сборка секций башен.

4. Башня состоит из восьми секций, 7 нижних, которые собираются из сегментов. А верхняя, восьмая, поставляется уже готовой.

5. На площадке ведется окончательная сборка компонентов — ступицы, генератора и гондолы, которая на фото. Внизу виден привод её поворота. Сверху гондолы ставится метеостанция и электромоторы внутри, под управлением компьютеров, поворачивают гондолу в наиболее выгодное положение.

6. Вид ступицы внутри. Все лопасти имеют изменяемый угол атаки, который устанавливается как раз этими моторами.

7. Партнёром компании в программе по ветроэнергетике является голландская компания Lagerwey. В 2017 году АО «НоваВинд» и Lagerwey создали совместное предприятие «Red Wind». Именно специалисты последней осуществляют сборку компонентов на базе. В дальнейшем именно эти люди, прошедшие обучение в Германии и Голландии, будут работать на заводе в Волгодонске, где будет локализовано производство наиболее высокотехнологичных узлов ветроустановки — генератора, гондолы, ступицы и системы охлаждения. Реконструкция завода на территории машиностроительного гиганта «Атоммаш» завершится уже в этом году.

8. В механосборочных работах на площадке задействовано в общей сложности 23 крана и 34 единицы вспомогательной техники.

9. При строительстве башни и подъездных дорог снимается черноземный слой, который здесь достигает 1,5 метров и складируется. Потом все рекультивируется и восстанавливается.

10. Подготовленные секции к монтажу.

11. Смонтированная гондола.

12. Потом привозят лопасти.

13. И пристыковывают их к ступице.

14. Был удивлен, что ступицу с лопастями собирают на земле и только потом поднимают на высоту 100 метров — именно такая высота башни. А размах лопастей тоже 100 метров.

«Газпромнефть Аэро» — как заправляют самолеты

lj_russos

13-11-2019 09:13

В прошлом материале мы посмотрели как делают авиационный керосин, а сейчас давайте проследим путь топлива дальше, до самолетов в Шереметьево, где компания «Газпромнефть-Аэро» является одним из трех операторов заправки.

Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло» компания ведет с 1 января 2008 г. А в Шереметьево первую заправку выполнили в январе 2013 года.

На данный момент «Газпромнефть-Аэро» является лидером розничного рынка авиатопливообеспечения в России. В прошлом году компания реализовала «в крыло» 2,7 млн. тонн авиатоплива. Авиатопливный оператор предоставляет услуги авиатопливообеспечения в 280 аэропортах мира, из них 60 — в России.

1. Топливозаправочный комплекс и резервуарный парк «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» расположен со стороны терминала B аэропорта.

2. Топливо поступает на склад ГСМ по кольцевому нефтепродуктопроводу. Еще в советское время московские аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Быково) были объедены в единое топливопроводное кольцо, которое до сих пор работает и обеспечивает топливом наши аэропорты.

3. Все топливо обязательно проходит приемный контроль. Каждая партия авиакеросина ТС-1 имеет свой паспорт, при поступлении на склад ГСМ лаборатория предприятия проводит обязательный входной контроль, сверяя полученные данные с паспортом качества от производителя.

4. После поступления топливо попадает на модуль СИКН — система измерения количества и качества нефтепродукта. Здесь учитывается масса поступившего топлива, берутся его пробы для анализа. Забор проб возможен как в автоматическом режиме, так и в ручном. Все данные о топливе сразу заносятся в автоматическую систему учета топлива.

5. Узел грубой фильтрации топлива. Состоит из трех фильтров, где размер отверстий уменьшается с 20 до 5 микрон. Фильтры на них меняются примерно раз в полтора-два месяца.

6. Далее топливо поступает на узел тонкой фильтрации.

7. Наклонный цилиндр — механический фильтр, «похожий» на тот, что у нас стоит перед счетчиками водоснабжения в квартире.

8. Топливозаправочный комплекс включает четыре резервуара общей вместимостью порядка 18 тыс. куб.м. Каждый резервуар может работать на прием и выдачу топлива. Но, после приемки топлива необходимо провести его отстаивание, из расчета 4 часа на каждый метр взлива топлива.

9. Все топливо проходит лабораторный контроль на всех этапах своего пути. На сегодняшний день сертификат соответствия включает в себя анализы контроля качества авиакеросина ТС-1, РТ и спецжидкости «И-М».

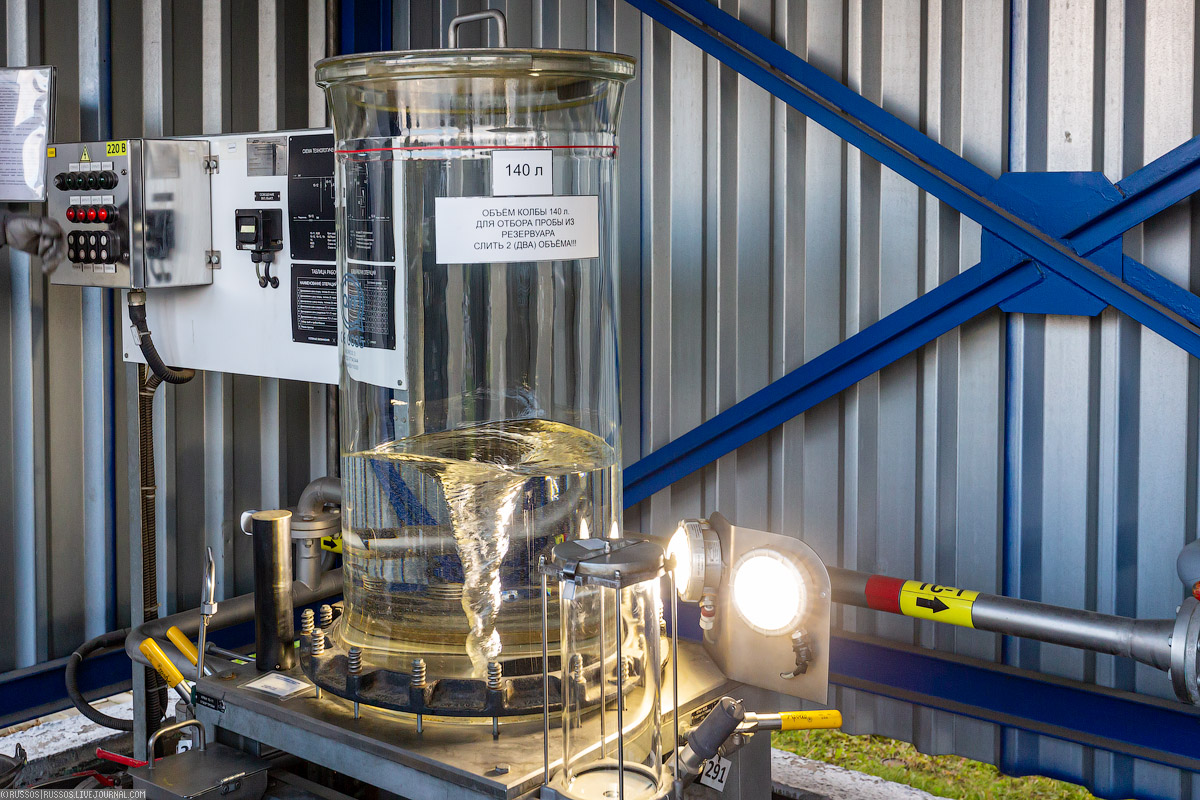

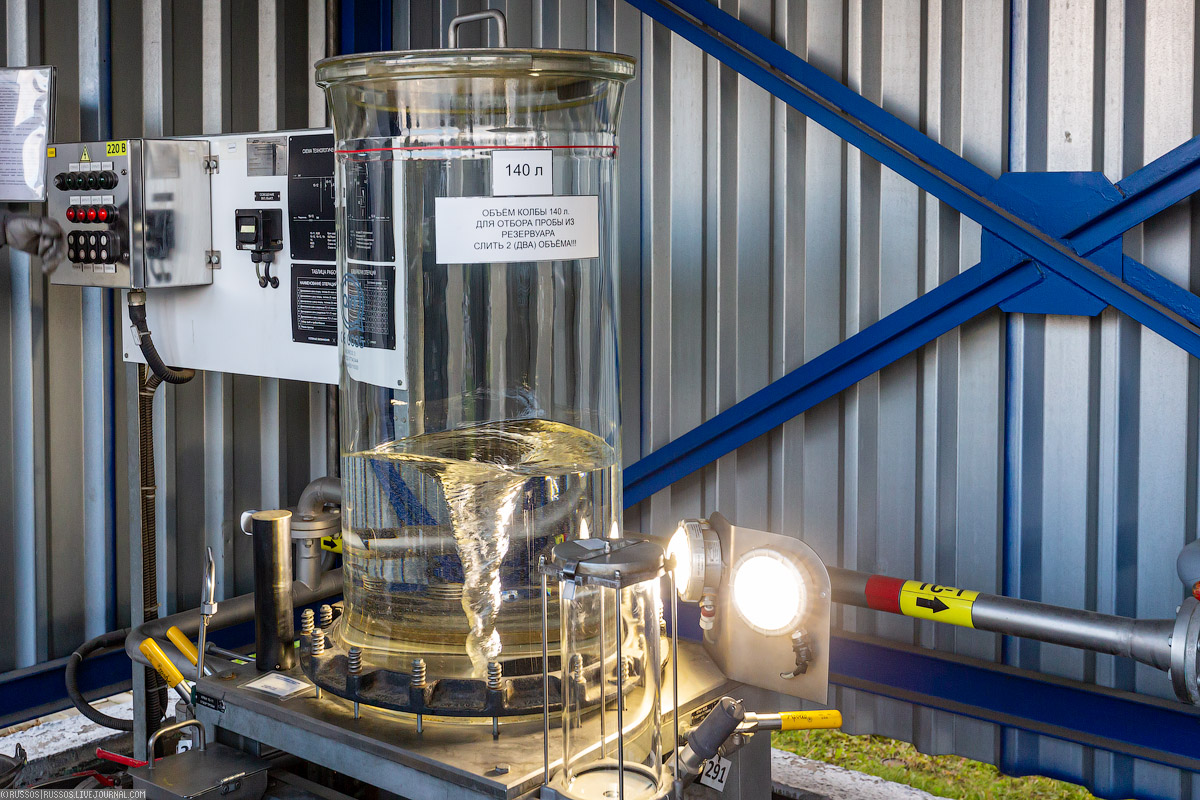

10. После отстаивания топлива в резервуаре берется проба из его донной части, где, в случае наличия механических примесей, они будут видны. Сеть трубопроводов для забора пробы построена таким образом, что объем трубы из каждого резервуара составляет 280 литров. Поэтому сначала сливается два объема колбы — 140 литров и только потом берется контрольная проба.

11. Топливные насосы и фильтры, которые выдает топливо в подземный трубопровод к перрону, где происходит налив авиакеросина в аэродромные топливозаправщики.

12. Взятие пробы топлива.

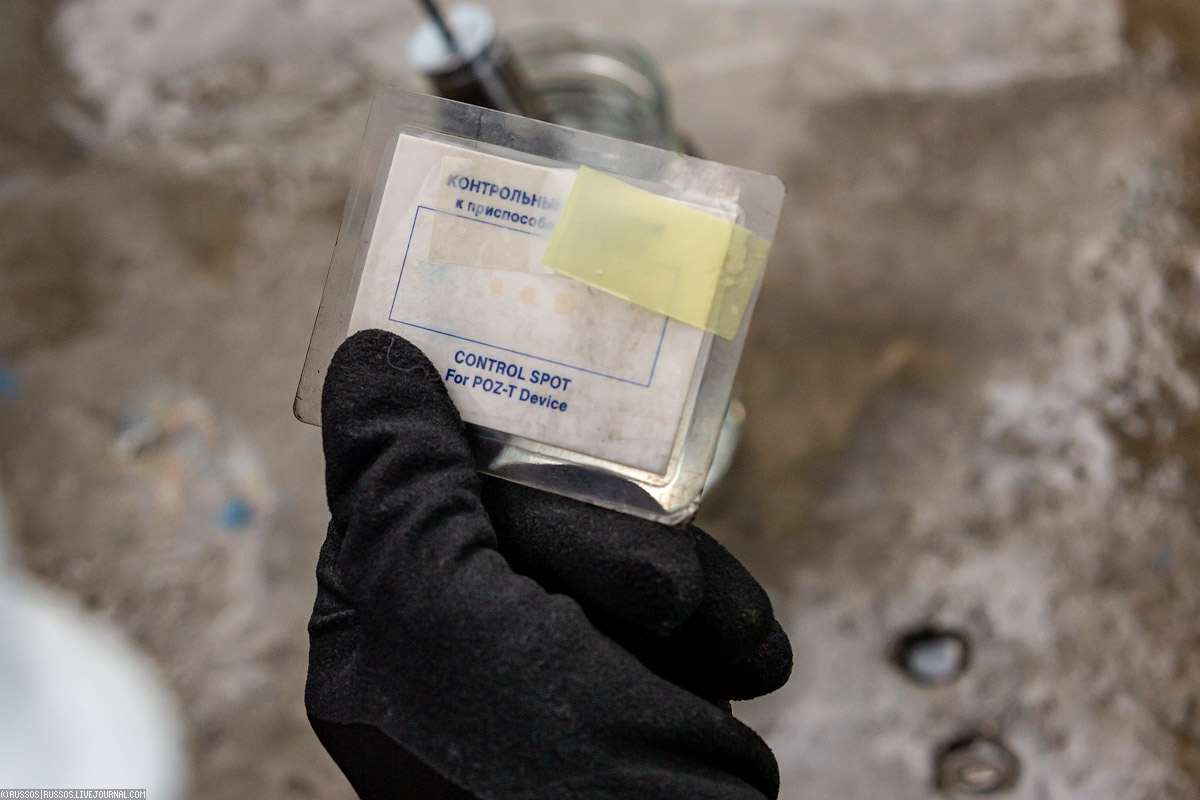

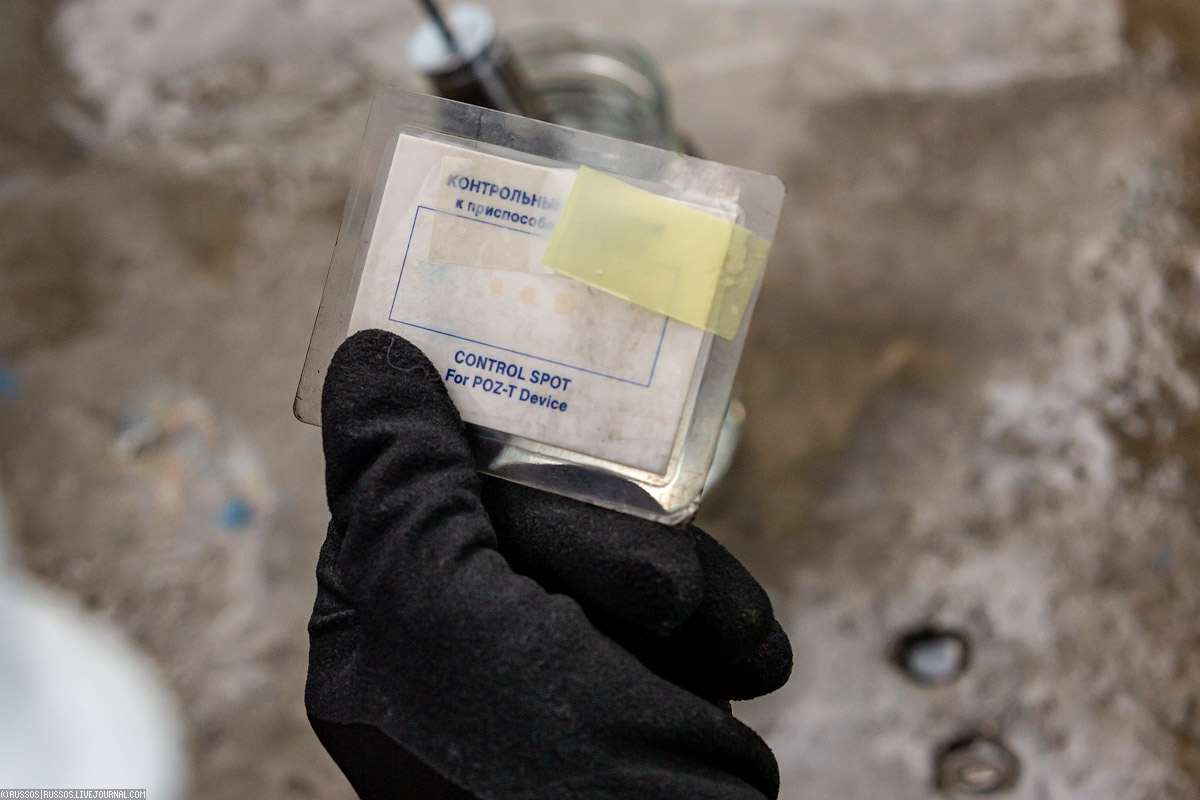

13. Экспресс-контроль топлива. На контрольном образце видны темные пятна — по ним сравнивают белую бумажку. Вторая, желтая бумажка, сигнализирует наличие воды в топливе.

14. Приоритетное значение на предприятии уделяется противопожарной безопасности. На складе ГСМ проложен кольцевой пожарный водопровод, оборудованный семью пожарными гидрантами. Построены два пожарныхЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В прошлом материале мы посмотрели как делают авиационный керосин, а сейчас давайте проследим путь топлива дальше, до самолетов в Шереметьево, где компания «Газпромнефть-Аэро» является одним из трех операторов заправки.

Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива «в крыло» компания ведет с 1 января 2008 г. А в Шереметьево первую заправку выполнили в январе 2013 года.

На данный момент «Газпромнефть-Аэро» является лидером розничного рынка авиатопливообеспечения в России. В прошлом году компания реализовала «в крыло» 2,7 млн. тонн авиатоплива. Авиатопливный оператор предоставляет услуги авиатопливообеспечения в 280 аэропортах мира, из них 60 — в России.

1. Топливозаправочный комплекс и резервуарный парк «Газпромнефть-Аэро Шереметьево» расположен со стороны терминала B аэропорта.

2. Топливо поступает на склад ГСМ по кольцевому нефтепродуктопроводу. Еще в советское время московские аэропорты (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Быково) были объедены в единое топливопроводное кольцо, которое до сих пор работает и обеспечивает топливом наши аэропорты.

3. Все топливо обязательно проходит приемный контроль. Каждая партия авиакеросина ТС-1 имеет свой паспорт, при поступлении на склад ГСМ лаборатория предприятия проводит обязательный входной контроль, сверяя полученные данные с паспортом качества от производителя.

4. После поступления топливо попадает на модуль СИКН — система измерения количества и качества нефтепродукта. Здесь учитывается масса поступившего топлива, берутся его пробы для анализа. Забор проб возможен как в автоматическом режиме, так и в ручном. Все данные о топливе сразу заносятся в автоматическую систему учета топлива.

5. Узел грубой фильтрации топлива. Состоит из трех фильтров, где размер отверстий уменьшается с 20 до 5 микрон. Фильтры на них меняются примерно раз в полтора-два месяца.

6. Далее топливо поступает на узел тонкой фильтрации.

7. Наклонный цилиндр — механический фильтр, «похожий» на тот, что у нас стоит перед счетчиками водоснабжения в квартире.

8. Топливозаправочный комплекс включает четыре резервуара общей вместимостью порядка 18 тыс. куб.м. Каждый резервуар может работать на прием и выдачу топлива. Но, после приемки топлива необходимо провести его отстаивание, из расчета 4 часа на каждый метр взлива топлива.

9. Все топливо проходит лабораторный контроль на всех этапах своего пути. На сегодняшний день сертификат соответствия включает в себя анализы контроля качества авиакеросина ТС-1, РТ и спецжидкости «И-М».

10. После отстаивания топлива в резервуаре берется проба из его донной части, где, в случае наличия механических примесей, они будут видны. Сеть трубопроводов для забора пробы построена таким образом, что объем трубы из каждого резервуара составляет 280 литров. Поэтому сначала сливается два объема колбы — 140 литров и только потом берется контрольная проба.

11. Топливные насосы и фильтры, которые выдает топливо в подземный трубопровод к перрону, где происходит налив авиакеросина в аэродромные топливозаправщики.

12. Взятие пробы топлива.

13. Экспресс-контроль топлива. На контрольном образце видны темные пятна — по ним сравнивают белую бумажку. Вторая, желтая бумажка, сигнализирует наличие воды в топливе.

14. Приоритетное значение на предприятии уделяется противопожарной безопасности. На складе ГСМ проложен кольцевой пожарный водопровод, оборудованный семью пожарными гидрантами. Построены два пожарных

Танкер-накопитель «Умба»

lj_russos

07-11-2019 13:13

Танкер-накопитель «Умба» — наша конечная точка в знакомстве с уникальной логистической цепочкой доставки нефти с Новопортовского месторождения «Газпромнефть-Ямала». Напомню, что сорт нефти Novy Port, который относится к категории легких с низким содержанием серы (около 0,1 %) поступает на Приемо-сдаточный пункт Новопортовского месторождения, который расположен в селе Каменный мыс. Далее нефть через уникальный терминал «Ворота Арктики» в Обской губе отгружают на танкеры ледового класса серии «Штурман». Потом она следует в танкере по Обской губе и Северному морскому пути через Карское и Баренцево моря до Мурманска. Там нефть попадает на танкер-накопитель «Умба», откуда она отправляется потребителям.

Так как Обская губа мелководная, то потребовалось спроектировать шесть танкеров арктического класса, которые могут работать здесь и взять на борт до 42 тысяч тонн нефти.

Танкер ледового класса обычно берет 38 тысяч тонн «черного золота». Эта величина не постоянна и зависит от множества факторов. Танкеры грузоподъемностью 100 тысяч тонн, которые забирают нефть из «Умбы», не могут уже войти в мелководную Обскую губу, не говоря уже про «Умбу», которая имеет осадку более 21 метра. Поэтому челночные танкеры «Газпром нефти» разгружаются в акватории Кольского залива и отправляются в обратный путь за новой партией сырья.

«Умба» грузоподъемностью 300 тысяч тонн построен в 2001 году на верфи Hitachi Zosen (Япония) как танкер с неограниченным районом плавания (первое имя судна «Berge Kyoto», затем — «SASA»). В 2015 году «Умба» прошёл капитальный ремонт, переоборудование и освидетельствование Регистром на верфи. Усовершенствованы швартовная и грузовая системы, внедрена система подогрева во всех грузовых танках, модернизированы системы контроля груза, проведен капитальный ремонт и полная окраска корпуса. Судну присвоена категория «1» по программе САР (Condition Assessment Program) — «идеальное состояние».

«Умба» — один из крупнейших танкеров, который имеет порт прописки в России и ходит под российским флагом.

В процессе подготовки рейдового перегрузочного комплекса (РПК) выполнены все необходимые работы, сводящие к минимуму экологические и технологические риски, разработаны и согласованы с соответствующими ведомствами проекты по разработке и монтажу якорно-швартовных связей, охране окружающей среды, оценке воздействия на окружающую среду, а также «План ликвидации аварийных разливов нефти», «План обеспечения транспортной безопасности». На комплексе ведется непрерывное круглосуточное дежурство готовности к ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), как на акватории, так и на береговой черте. На акватории РПК установлено круглогодичное наблюдение за состоянием окружающей среды, проводится экологический мониторинг для определения гидрохимического и гидробиологического состояния биоценоза.

«Умба» своим ходом пришел из Сингапура в Мурманск и 15 января 2016 г встал на рейде в акватории морского порта Мурманск в среднем колене Кольского залива и уже 28 января того же года принял первую нефть с танкера, который получил её через терминал «Ворота Арктики».

Умба — хорошо известное имя у поморов. В Белое море, между Малой и Большой Пирь-губами, впадает река Умба, в устье которой расположено старинное поморское село с таким же названием.

1. Размеры танкера поражали уже на расстоянии! Его длина составляет 332,95 метра, ширина — 60 метров, высота борта — 29,57 метра, осадка — 21,19 метра.

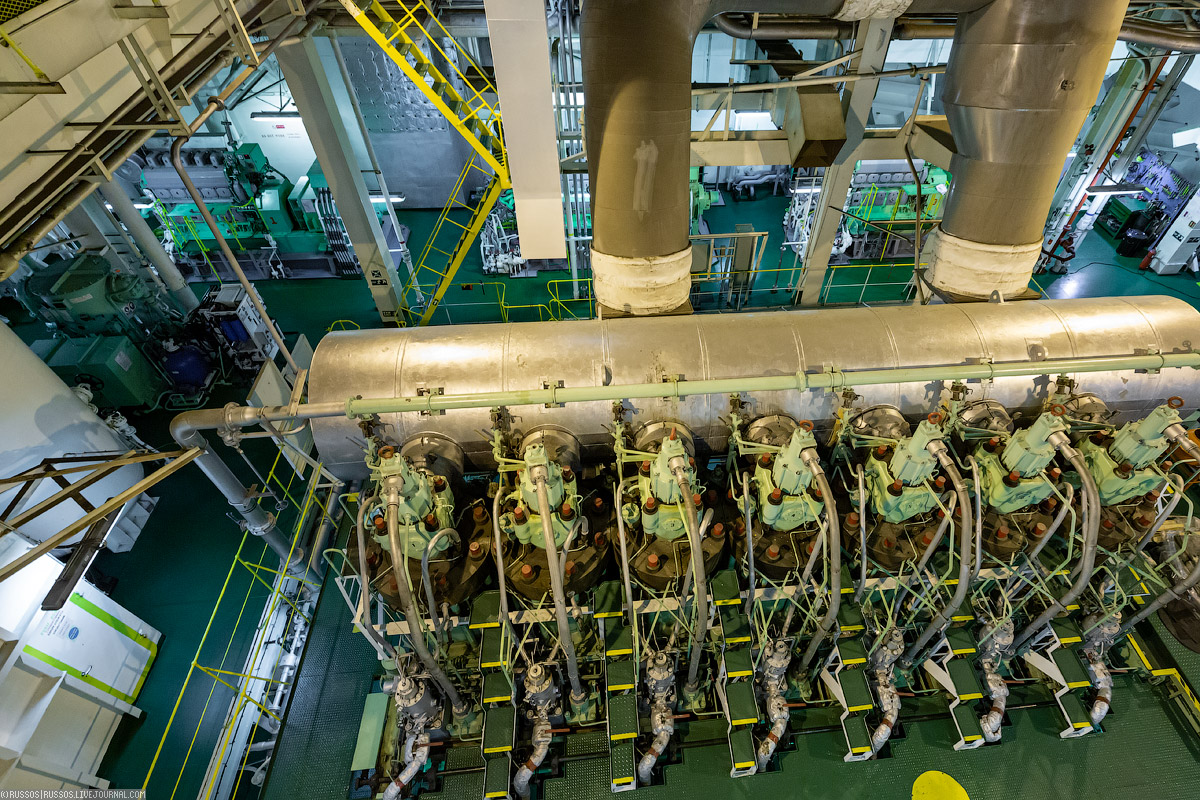

2. Не скрою, для меня самым интересным был двигатель этой махины. Очень удивили размеры помещений — просто огромные!

3. Это семицилиндровый монстр MAN B&W 7S80VC мощностью 25,5МВт, что составляет 34670 лошадиных сил.

Чтобы вы оценили масштаб судового двигателя, покажу вам ролик, как меняют треснувший коленвал судового двигателя на контейнеровозе. Операция заняла пять месяцев и потребовала сложнейшей ювелирной работы.

4. Когда судно стоит, двигатель раз в неделю прокручивают в холостую без запуска. Все системы поддерживаются в таком состоянии, что можно запустить в любой момент.

![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Танкер-накопитель «Умба» — наша конечная точка в знакомстве с уникальной логистической цепочкой доставки нефти с Новопортовского месторождения «Газпромнефть-Ямала». Напомню, что сорт нефти Novy Port, который относится к категории легких с низким содержанием серы (около 0,1 %) поступает на Приемо-сдаточный пункт Новопортовского месторождения, который расположен в селе Каменный мыс. Далее нефть через уникальный терминал «Ворота Арктики» в Обской губе отгружают на танкеры ледового класса серии «Штурман». Потом она следует в танкере по Обской губе и Северному морскому пути через Карское и Баренцево моря до Мурманска. Там нефть попадает на танкер-накопитель «Умба», откуда она отправляется потребителям.

Так как Обская губа мелководная, то потребовалось спроектировать шесть танкеров арктического класса, которые могут работать здесь и взять на борт до 42 тысяч тонн нефти.

Танкер ледового класса обычно берет 38 тысяч тонн «черного золота». Эта величина не постоянна и зависит от множества факторов. Танкеры грузоподъемностью 100 тысяч тонн, которые забирают нефть из «Умбы», не могут уже войти в мелководную Обскую губу, не говоря уже про «Умбу», которая имеет осадку более 21 метра. Поэтому челночные танкеры «Газпром нефти» разгружаются в акватории Кольского залива и отправляются в обратный путь за новой партией сырья.

«Умба» грузоподъемностью 300 тысяч тонн построен в 2001 году на верфи Hitachi Zosen (Япония) как танкер с неограниченным районом плавания (первое имя судна «Berge Kyoto», затем — «SASA»). В 2015 году «Умба» прошёл капитальный ремонт, переоборудование и освидетельствование Регистром на верфи. Усовершенствованы швартовная и грузовая системы, внедрена система подогрева во всех грузовых танках, модернизированы системы контроля груза, проведен капитальный ремонт и полная окраска корпуса. Судну присвоена категория «1» по программе САР (Condition Assessment Program) — «идеальное состояние».

«Умба» — один из крупнейших танкеров, который имеет порт прописки в России и ходит под российским флагом.

В процессе подготовки рейдового перегрузочного комплекса (РПК) выполнены все необходимые работы, сводящие к минимуму экологические и технологические риски, разработаны и согласованы с соответствующими ведомствами проекты по разработке и монтажу якорно-швартовных связей, охране окружающей среды, оценке воздействия на окружающую среду, а также «План ликвидации аварийных разливов нефти», «План обеспечения транспортной безопасности». На комплексе ведется непрерывное круглосуточное дежурство готовности к ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), как на акватории, так и на береговой черте. На акватории РПК установлено круглогодичное наблюдение за состоянием окружающей среды, проводится экологический мониторинг для определения гидрохимического и гидробиологического состояния биоценоза.

«Умба» своим ходом пришел из Сингапура в Мурманск и 15 января 2016 г встал на рейде в акватории морского порта Мурманск в среднем колене Кольского залива и уже 28 января того же года принял первую нефть с танкера, который получил её через терминал «Ворота Арктики».

Умба — хорошо известное имя у поморов. В Белое море, между Малой и Большой Пирь-губами, впадает река Умба, в устье которой расположено старинное поморское село с таким же названием.

1. Размеры танкера поражали уже на расстоянии! Его длина составляет 332,95 метра, ширина — 60 метров, высота борта — 29,57 метра, осадка — 21,19 метра.

2. Не скрою, для меня самым интересным был двигатель этой махины. Очень удивили размеры помещений — просто огромные!

3. Это семицилиндровый монстр MAN B&W 7S80VC мощностью 25,5МВт, что составляет 34670 лошадиных сил.

Чтобы вы оценили масштаб судового двигателя, покажу вам ролик, как меняют треснувший коленвал судового двигателя на контейнеровозе. Операция заняла пять месяцев и потребовала сложнейшей ювелирной работы.

4. Когда судно стоит, двигатель раз в неделю прокручивают в холостую без запуска. Все системы поддерживаются в таком состоянии, что можно запустить в любой момент.

Как танкер входит в порт Мурманска

lj_russos

06-11-2019 08:05

Вот и подходит к концу наше путешествие на борту арктического танкера «Штурман Скуратов» — мое самое незабываемое приключение этого года.

Я посмотрел, как нефть с Новопортовского месторождения «Газпромнефть-Ямала» через терминал «Ворота Арктики» перегружают на танкер «Штурман Скуратов», а после он идёт по Северному морскому пути в Мурманск. Провел полтора суток на ледокольном судне обеспечения «Андрей Вилькицкий», потом четверо суток в море на танкере. Это невероятные эмоции.

Рано утром 2 сентября мы вошли в Кольский залив, чтобы пришвартоваться у танкера-накопителя «Умба». Вид берега после несколько дней открытого моря радовал глаз, а прекрасный восход грел душу простой мыслью — какая же у меня классная работа!

Но перед швартовкой мы должны были взять на борт лоцмана — это судоводитель с опытом работы в данном регионе, хорошо знающий береговую обстановку, местный фарватер и проводящий по нему морские или речные суда, особенно в местах, представляющих опасность.

Лоцман обязан проводить по фарватеру каждое судно при входе и при выходе его из порта. Однако присутствие лоцмана на борту судна не снимает с капитана ответственности за безопасность. Все указания лоцмана носят только рекомендательный характер.

1. Феерический рассвет.

2. Мы уже вошли в Кольский залив.

3. Репитер гирокомпаса. Он повторяет показания основного компаса. Репитеры устанавливаются в местах, где необходимо следить за курсом корабля: в рулевой и штурманской рубках, на мостике, на запасном посту управления.

4. Спокойное утро, прекрасное настроение...

5. ...и волшебный восход.

6. Наконец-то показалось солнце.

7. Всеми операциями в бухте руководит капитан — Владимир Николаевич Гусаревич. Сейчас он снижает скорость танкера, чтобы принять лоцмана.

8. Лоцманский катер отточенным маневром разворачивается и приближается к нашему правому борту.

9. С танкера спущен трап, по которому лоцман поднимется на борт. Лоцман имеет полное право, если ему что-то не понравится или он не будет уверен, что операция безопасна, отказаться ступить на борт.

10. На танкере «Штурман Скуратов» такая ситуация даже в страшном сне не может присниться :) Лоцман поднимается на борт…

11. … и берет управление на себя. Но, повторюсь, его указания носят рекомендательный характер и экипаж выполняет их после подтверждения капитаном.

12. На горизонте показался танкер-накопитель «Кола».

13. В конце декабря 2017 года «Кола» была установлена на постоянное место у мыса Филинский в нескольких километрах от Мурманска, став крупнейшим (дедвейт 309,3 тысяч тонн) рейдовым перегрузочным комплексом в Кольском заливе.

14. Идем дальше. А вот и наша «Умба». От неё уже спешат буксиры, которые будут помогать нам разворачиваться и швартоваться.

15. Танкер «Умба» встал на рейде в акватории морскогоЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Вот и подходит к концу наше путешествие на борту арктического танкера «Штурман Скуратов» — мое самое незабываемое приключение этого года.

Я посмотрел, как нефть с Новопортовского месторождения «Газпромнефть-Ямала» через терминал «Ворота Арктики» перегружают на танкер «Штурман Скуратов», а после он идёт по Северному морскому пути в Мурманск. Провел полтора суток на ледокольном судне обеспечения «Андрей Вилькицкий», потом четверо суток в море на танкере. Это невероятные эмоции.

Рано утром 2 сентября мы вошли в Кольский залив, чтобы пришвартоваться у танкера-накопителя «Умба». Вид берега после несколько дней открытого моря радовал глаз, а прекрасный восход грел душу простой мыслью — какая же у меня классная работа!

Но перед швартовкой мы должны были взять на борт лоцмана — это судоводитель с опытом работы в данном регионе, хорошо знающий береговую обстановку, местный фарватер и проводящий по нему морские или речные суда, особенно в местах, представляющих опасность.

Лоцман обязан проводить по фарватеру каждое судно при входе и при выходе его из порта. Однако присутствие лоцмана на борту судна не снимает с капитана ответственности за безопасность. Все указания лоцмана носят только рекомендательный характер.

1. Феерический рассвет.

2. Мы уже вошли в Кольский залив.

3. Репитер гирокомпаса. Он повторяет показания основного компаса. Репитеры устанавливаются в местах, где необходимо следить за курсом корабля: в рулевой и штурманской рубках, на мостике, на запасном посту управления.

4. Спокойное утро, прекрасное настроение...

5. ...и волшебный восход.

6. Наконец-то показалось солнце.

7. Всеми операциями в бухте руководит капитан — Владимир Николаевич Гусаревич. Сейчас он снижает скорость танкера, чтобы принять лоцмана.

8. Лоцманский катер отточенным маневром разворачивается и приближается к нашему правому борту.

9. С танкера спущен трап, по которому лоцман поднимется на борт. Лоцман имеет полное право, если ему что-то не понравится или он не будет уверен, что операция безопасна, отказаться ступить на борт.

10. На танкере «Штурман Скуратов» такая ситуация даже в страшном сне не может присниться :) Лоцман поднимается на борт…

11. … и берет управление на себя. Но, повторюсь, его указания носят рекомендательный характер и экипаж выполняет их после подтверждения капитаном.

12. На горизонте показался танкер-накопитель «Кола».

13. В конце декабря 2017 года «Кола» была установлена на постоянное место у мыса Филинский в нескольких километрах от Мурманска, став крупнейшим (дедвейт 309,3 тысяч тонн) рейдовым перегрузочным комплексом в Кольском заливе.

14. Идем дальше. А вот и наша «Умба». От неё уже спешат буксиры, которые будут помогать нам разворачиваться и швартоваться.

15. Танкер «Умба» встал на рейде в акватории морского

Безопасность и спасение жизни на море

lj_russos

03-11-2019 10:34

Море ошибок не прощает. Уже не одно тысячелетие мы покоряем его просторы, перевозим грузы и пассажиров. Все современные средства спасения и их применение — это опыт всего человечества и самые последние достижения техники. Как известно, правила безопасности в большинстве своем написаны кровью. И их выполнение при пожаре или на борту шлюпки — обязательно для всех.

Как бы не было надежно и безопасно судно, оно должно быть оснащено всем необходимым для спасения пассажиров, экипажа и груза. А в случае покидания корабля экипаж должен иметь всё необходимое для обеспечения выживаемости в экстремальных условиях. Мало вероятно, что в современных реалиях это может понадобиться, но каждый член команды обязан знать, что нужно делать в нештатной ситуации, уметь пользоваться противопожарными и иными средствами спасения.

На арктическом танкере «Штурман Скуратов» «Газпром нефти» мы прошли инструктаж по правилам поведения на борту, использованию спасательных средств. Отдельно нам показали, как устроена противопожарная система и современная шлюпка. Самое главное правило для пассажиров очень простое — в случае объявления шлюпочной тревоги тепло одеться, взять сумку с гидрокостюмом и спасательный жилет. С этим комплектом прибыть на мостик и ждать указаний.

Меня заинтересовали системы судна, отвечающие за его пожарную безопасность, а также спасательная шлюпка. Поэтому я решил сделать отдельный материал об этом.

Пожар на судах относится к самым опасным происшествиям, поэтому защите от него уделяется очень большое внимание. В зависимости от типа и размеров современные суда оснащаются различными противопожарными приборами и системами. Наиболее широко такая техника представлена на пассажирских судах, а также на танкерах, транспортирующих жидкие легковоспламеняющиеся грузы.

Основная цель борьбы с пожаром — быстро взять его под контроль и потушить. Задача будет выполнена, если огнетушащее вещество доставлено к месту возгорания быстро и в достаточном количестве. Это обеспечивается за счет стационарных систем пожаротушения.

Они не заменяют традиционную противопожарную систему судна – пенная, водная - которая длительно охраняет от огня пассажиров, экипаж и оборудование, что выигрывает время для эвакуации в безопасное место.

Обычно:

— вода используется в стационарных системах, защищающих районы, в которых находятся твердые горючие вещества, — общественные помещения и коридоры;

— пена или огнетушащий порошок применяются в стационарных системах, защищающих районы, где могут возникнуть пожары класса В; для тушения пожаров воспламеняющихся газов стационарные системы не используются;

— углекислый газ, галлон (хладон) и соответствующий огнетушащий порошок входят в состав систем, обеспечивающих защиту от пожара класса С;

1. Во всех помещениях проложена система пожарного трубопровода. По всему судну установлены пожарные ящики с рукавами и брандспойтами. Это помимо огнетушителей, которые расположены также по всему судну.

2. Самоспасатель изолирующий.

3. Один из лафетных стволов на палубе. Есть лафетные стволы, которые могут управляться дистанционно.

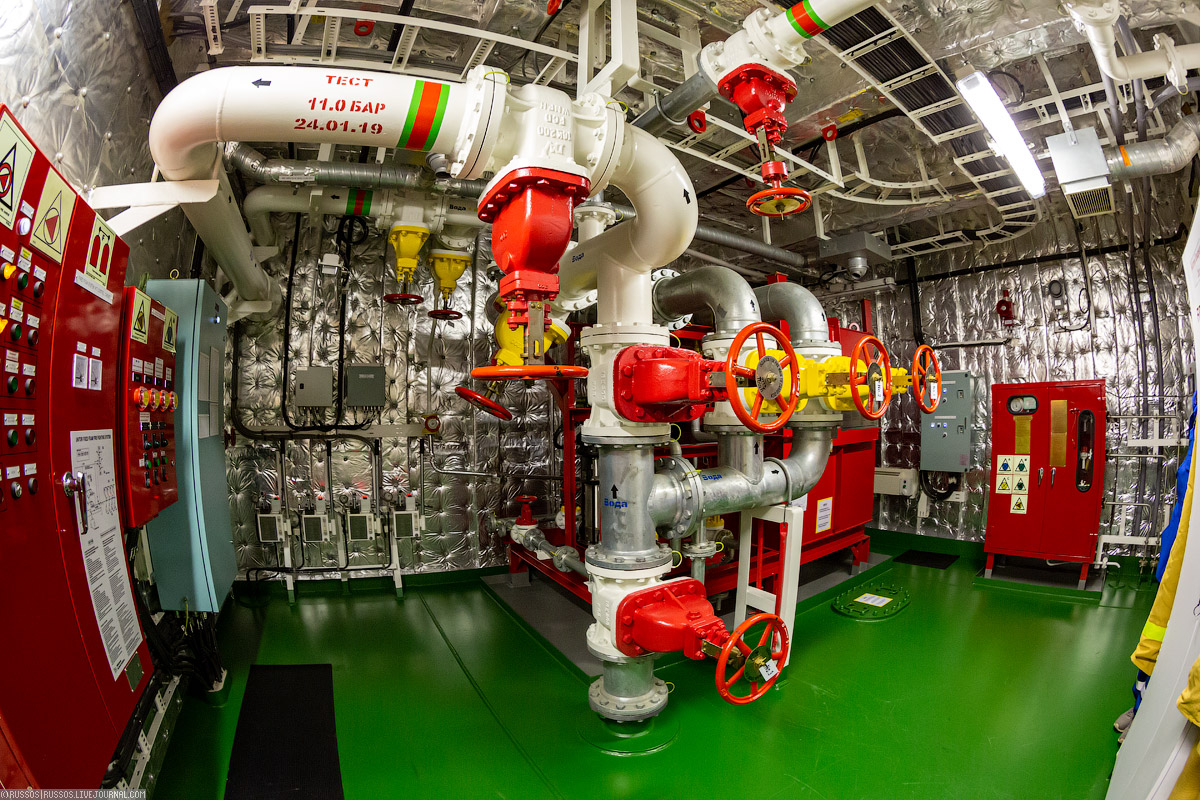

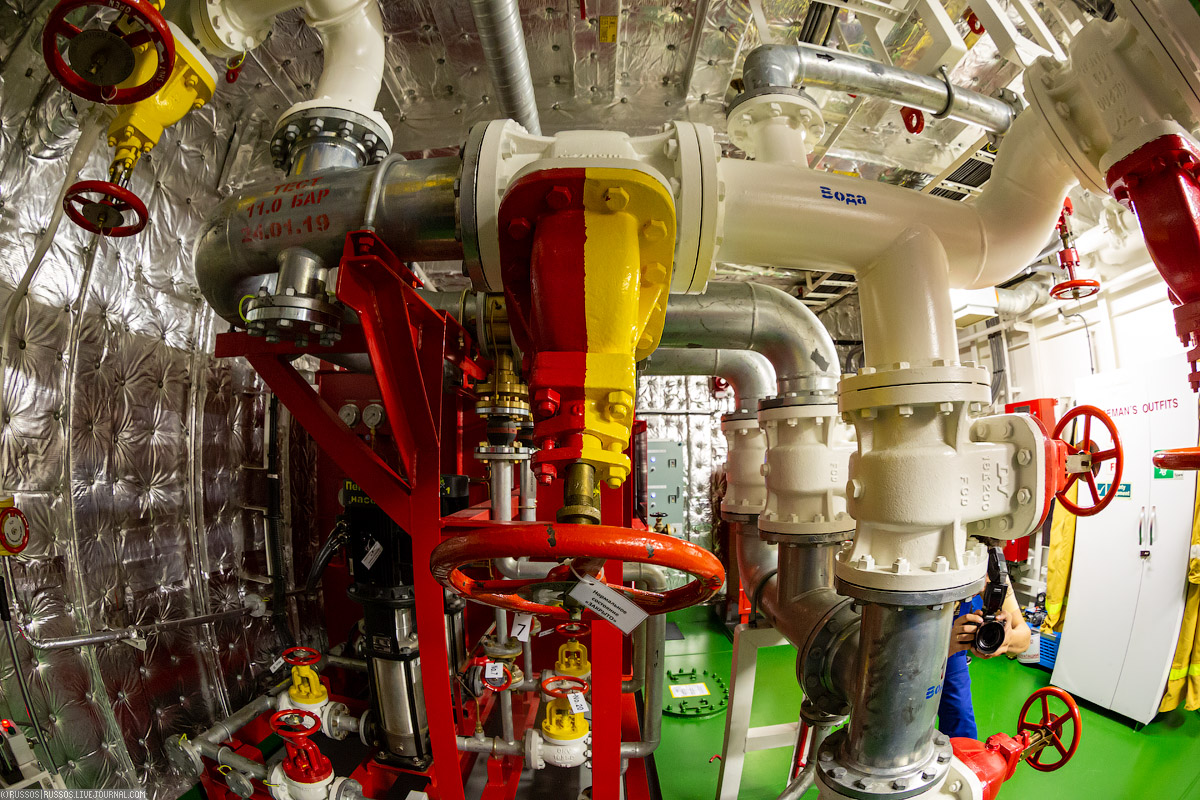

4. Кормовая станция пенотушения. Красные вентили отвечают за контур с водой. А желтые — за пенный контур, который используется для тушения грузовых танков и для лафетных стволов.

5. Клапан для подачи забортной воды в пенную магистраль окрашен в красный и желтый.

6. Станция углекислотного пожаротушения. Используется для особо ответственных помещений, где может возникнуть сильный пожар. Например, машинное отделение.

7. Индикатор состояния разных тревог и опасностей. Находясь в этом помещении, сотрудник через определенные промежутки времени должен нажимать кнопку — сигнализировать, что с ним все хорошо. Это так называемая «кнопка мертвеца». Если на мостик не поступает сигнал от человека, значит необходима оперативная помощь.

8. На каждом борту хранится пожарный план судна и международный коннектор дляЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Море ошибок не прощает. Уже не одно тысячелетие мы покоряем его просторы, перевозим грузы и пассажиров. Все современные средства спасения и их применение — это опыт всего человечества и самые последние достижения техники. Как известно, правила безопасности в большинстве своем написаны кровью. И их выполнение при пожаре или на борту шлюпки — обязательно для всех.

Как бы не было надежно и безопасно судно, оно должно быть оснащено всем необходимым для спасения пассажиров, экипажа и груза. А в случае покидания корабля экипаж должен иметь всё необходимое для обеспечения выживаемости в экстремальных условиях. Мало вероятно, что в современных реалиях это может понадобиться, но каждый член команды обязан знать, что нужно делать в нештатной ситуации, уметь пользоваться противопожарными и иными средствами спасения.

На арктическом танкере «Штурман Скуратов» «Газпром нефти» мы прошли инструктаж по правилам поведения на борту, использованию спасательных средств. Отдельно нам показали, как устроена противопожарная система и современная шлюпка. Самое главное правило для пассажиров очень простое — в случае объявления шлюпочной тревоги тепло одеться, взять сумку с гидрокостюмом и спасательный жилет. С этим комплектом прибыть на мостик и ждать указаний.

Меня заинтересовали системы судна, отвечающие за его пожарную безопасность, а также спасательная шлюпка. Поэтому я решил сделать отдельный материал об этом.

Пожар на судах относится к самым опасным происшествиям, поэтому защите от него уделяется очень большое внимание. В зависимости от типа и размеров современные суда оснащаются различными противопожарными приборами и системами. Наиболее широко такая техника представлена на пассажирских судах, а также на танкерах, транспортирующих жидкие легковоспламеняющиеся грузы.

Основная цель борьбы с пожаром — быстро взять его под контроль и потушить. Задача будет выполнена, если огнетушащее вещество доставлено к месту возгорания быстро и в достаточном количестве. Это обеспечивается за счет стационарных систем пожаротушения.

Они не заменяют традиционную противопожарную систему судна – пенная, водная - которая длительно охраняет от огня пассажиров, экипаж и оборудование, что выигрывает время для эвакуации в безопасное место.

Обычно:

— вода используется в стационарных системах, защищающих районы, в которых находятся твердые горючие вещества, — общественные помещения и коридоры;

— пена или огнетушащий порошок применяются в стационарных системах, защищающих районы, где могут возникнуть пожары класса В; для тушения пожаров воспламеняющихся газов стационарные системы не используются;

— углекислый газ, галлон (хладон) и соответствующий огнетушащий порошок входят в состав систем, обеспечивающих защиту от пожара класса С;

1. Во всех помещениях проложена система пожарного трубопровода. По всему судну установлены пожарные ящики с рукавами и брандспойтами. Это помимо огнетушителей, которые расположены также по всему судну.

2. Самоспасатель изолирующий.

3. Один из лафетных стволов на палубе. Есть лафетные стволы, которые могут управляться дистанционно.

4. Кормовая станция пенотушения. Красные вентили отвечают за контур с водой. А желтые — за пенный контур, который используется для тушения грузовых танков и для лафетных стволов.

5. Клапан для подачи забортной воды в пенную магистраль окрашен в красный и желтый.

6. Станция углекислотного пожаротушения. Используется для особо ответственных помещений, где может возникнуть сильный пожар. Например, машинное отделение.

7. Индикатор состояния разных тревог и опасностей. Находясь в этом помещении, сотрудник через определенные промежутки времени должен нажимать кнопку — сигнализировать, что с ним все хорошо. Это так называемая «кнопка мертвеца». Если на мостик не поступает сигнал от человека, значит необходима оперативная помощь.

8. На каждом борту хранится пожарный план судна и международный коннектор для

Как делают авиакеросин на современном НПЗ

lj_russos

02-11-2019 13:05

На юге-востоке Москвы находится Московский нефтеперерабатывающий завод, который был введен в строй в 1939 году и назывался до 1953 года «Московский крекинг-завод № 413».

Напомню, что необходимость нефтеперерабатывающего предприятия в ближнем Подмосковье (в 30-е года эта территория была Подмосковьем) была вызвана потребностями бурной индустриализации Советского Союза в 1930-е годы и, в частности, ростом количества автотранспорта. На тот момент в РСФСР функционировало всего пять НПЗ, причём все они располагались в районах нефтедобычи.

Поэтому на землях, выделенных Наркомату тяжёлой промышленности СССР в Ухтомском районе Московской области недалеко от посёлка Капотня рядом с Москвой-рекой, в феврале 1936 года было начато строительство нового предприятия — Московского крекинг-завода № 413. 1 апреля 1938 года на заводе была переработана в бензин первая тонна нефти — эта дата и считается днём рождения МНПЗ. Расчётная мощность НПЗ в первые годы составляла 155 тыс. т бензина в год, причём основным сырьём при его производстве тогда был мазут Бакинских нефтепромыслов — его привозили баржами по Москве-реке и выгружали в районе Братеевской поймы. Позднее была построена система магистральных трубопроводов.

С тех пор это место считалось не очень хорошим в плане экологии. Собственно так оно и было, так как последняя модернизация на заводе завершилась в 1975 году. То, что тогда было современным — сейчас совсем морально и физически устарело.

В 2011 году компания «Газпром нефть» приобрела 100 % всех акций, став основным владельцем, контролирующим завод. В ноябре 2011 года МНПЗ был переименован в ОАО «Газпромнефть — Московский НПЗ». После чего на заводе началась глобальная модернизация, которую планируется завершить в 2020 году, инвестировав совокупно более 250 млрд рублей. Значимой частью программы стали природоохранные мероприятия.

Сразу началась огромная работа по составлению проекта модернизации, который был разбит на два этапа. В первом, который проходил в 2011-2015 было снижено общее на 50% общее воздействие на окружающую среду, стали на 95 процентов очищаться сточные воды и были полностью утилизированы нефтесодержащие отходы, накопленные в советский период работы (до 1991 года). Реконструирована установка производства серы, битума, а малая битумная установка отправлена в забвение. И в 2013 году завод полностью перешел на выпуск топлив экологического класса Евро-5. А так как доля МНПЗ на рынке топлива Московского регина составляет 35% (я, например, уже много лет заправляюсь на их АЗС), то это не могло не сказаться на экологии в лучшую сторону. Ведь содержание серы в бензине и дизельном топливе Евро-5 в пять раз меньше по сравнению с четвертой версией.

После 2015 года начался второй этап модернизации. В его рамках в 2017 году введены в эксплуатацию уникальные биологические очистные сооружения «Биосфера», что позволило повысить эффективность очистки сточных вод до 99,9%. Ведется строительство новейшей комбинированной установки переработки нефти «Евро+», которая заменит сразу пять технологических объектов предыдущего поколения. На установке будет производиться бензин и авиационный керосин.

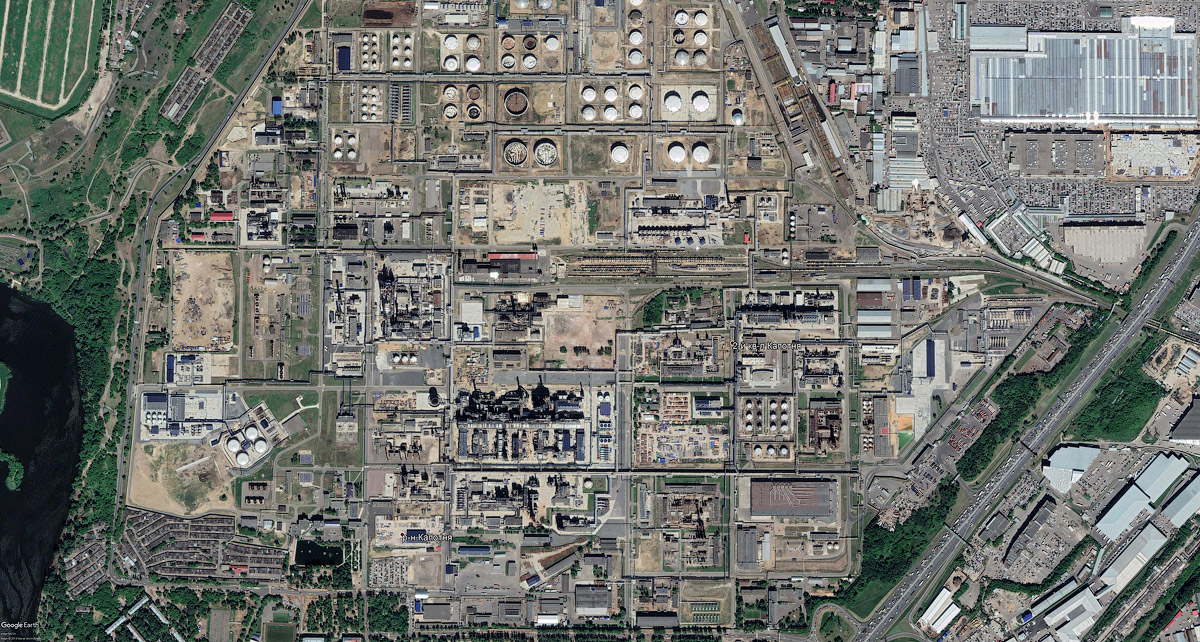

1. Так выглядел МНПЗ в 2011 году. Слева можете видеть открытые бассейны (очистные сооружения), буферный пруд. С ним связана интересная история, когда были обнаружены системы водостоков, не указанная на топографических картах, и по ней в реку сливались неочищенные отходы производства нефтепродуктов. Такое наследство досталось «Газпром нефти» от предыдущих собственников. Привести все это в божеский вид не представлялось возможным, поэтому очистные и буферный пруд были безжалостны ликвидированы, земля рекультивирована и на их месте построены закрытые очистные сооружения.

(с) Google Earth

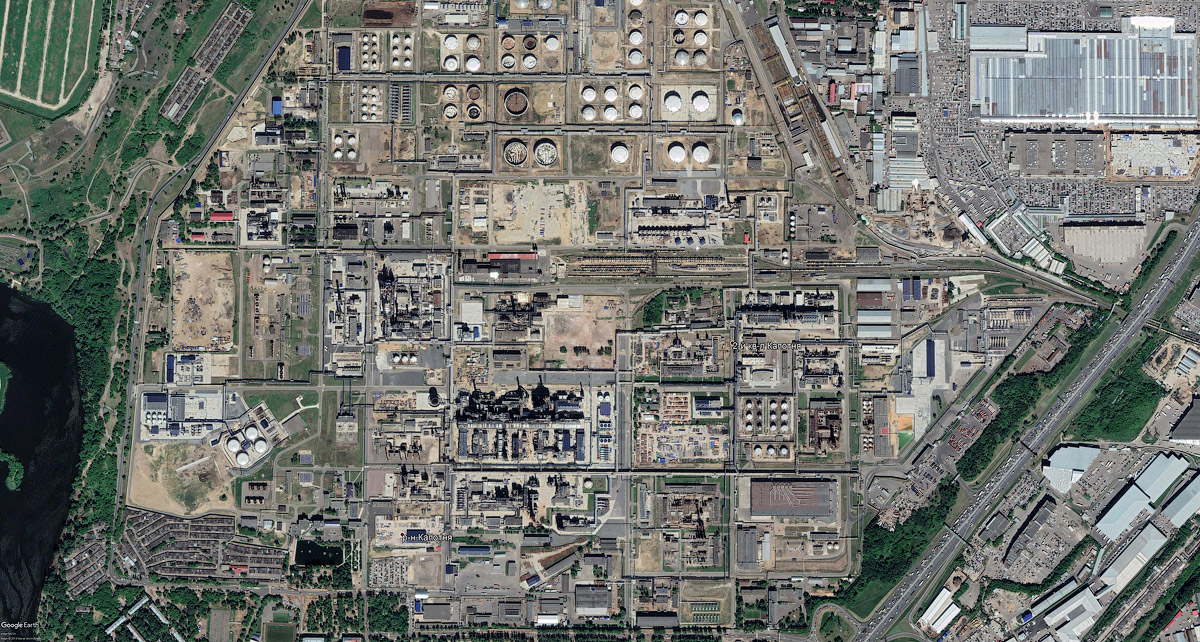

2. А это уже современный вид из космоса. Построены закрытые очистные, комплекс «Биосфера», ликвидирована малая битумная установка, идет строительство «Евро+» и в целом территорию очень сильно привели в порядок.

(с) Google Earth

3. Комплекс очистных сооружений, построенный в рамках первого этапа реконструкции. Он позволил добиться очистки сточных вод на 95 процентов.

4. «Биосфера» — ключевой экологический проект предприятия. Это уникальные биологические очистные сооружения, стоимостью более 9 миллиардов рублей. Благодаря этой установки повысилась эффективность очистки сточных вод до 99,9%.

5. Теперь до 80%Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

На юге-востоке Москвы находится Московский нефтеперерабатывающий завод, который был введен в строй в 1939 году и назывался до 1953 года «Московский крекинг-завод № 413».

Напомню, что необходимость нефтеперерабатывающего предприятия в ближнем Подмосковье (в 30-е года эта территория была Подмосковьем) была вызвана потребностями бурной индустриализации Советского Союза в 1930-е годы и, в частности, ростом количества автотранспорта. На тот момент в РСФСР функционировало всего пять НПЗ, причём все они располагались в районах нефтедобычи.