Строительство станции «Рижская» БКЛ

lj_russos

02-03-2020 09:03

В прошлый раз мы посмотрели как сооружается станция «Марьина Роща». Теперь очередь «Рижской», которая будет пересадочной на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Съемки тоже прошлого года, в начале ноября и декабря.

1. В начале ноября на станции завершили сооружение малого наклонного хода для пересадки.

2. Один из пересадочных залов. В конце виднеются ходки, где будет проход к действующей станции.

3. А в начале зала ходки к малому наклону, где можно будет спуститься к новой станции.

4. Одна из транспортных штолен.

5. А это начало строительства станции «Рижска». Отсюда пойдут понизительную подстанцию, а далее и центральный зал станции.

6. Для того чтобы выйти в тот забой, пришлось сделать глухое пересечение с откаточными путями щитовой проходки. На моей памяти такое первый раз.

7. Этот участок тоннеля будет разобран — здесь будет станция.

8. Перекресток оборудован сигнализацией.

9. Непривычный вид для Московского метростроя. Хотя в Санкт-Петербурге я светофорную сигнализацию в выработках видел.

10. А вот и состав, который едет от щита к круглому котловану на 17-й площадке.

11. Заготовленные плоские лотковые блоки для ТПП.

12. Упс, закрыто.:)

13. Руддвор шахты.

14. В начале декабря я вернулся и на шахте были изменения.

15. Добрались до обделки станции «Рижская» КРЛ. Вскрывать её будет не скоро еще.

16. Закончили сооружение малого наклона.

17. Сверху начали вынимать грунт из будущего вестибюля станции.

18. Наклонный ход. Обратите внимание, что здесь применили другие леса, чем на станции «Марьина Роща» для чеканочных работ.

19. Так же в декабре закончили проходку большого наклона и я успел застать момент установки первого кольца в будущую натяжную камеру.

20. Очень ответственная работа по установке так называемого прорезного полукольца. От него будет зависеть точность сборки всех последующих колец обделки.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В прошлый раз мы посмотрели как сооружается станция «Марьина Роща». Теперь очередь «Рижской», которая будет пересадочной на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.

Съемки тоже прошлого года, в начале ноября и декабря.

1. В начале ноября на станции завершили сооружение малого наклонного хода для пересадки.

2. Один из пересадочных залов. В конце виднеются ходки, где будет проход к действующей станции.

3. А в начале зала ходки к малому наклону, где можно будет спуститься к новой станции.

4. Одна из транспортных штолен.

5. А это начало строительства станции «Рижска». Отсюда пойдут понизительную подстанцию, а далее и центральный зал станции.

6. Для того чтобы выйти в тот забой, пришлось сделать глухое пересечение с откаточными путями щитовой проходки. На моей памяти такое первый раз.

7. Этот участок тоннеля будет разобран — здесь будет станция.

8. Перекресток оборудован сигнализацией.

9. Непривычный вид для Московского метростроя. Хотя в Санкт-Петербурге я светофорную сигнализацию в выработках видел.

10. А вот и состав, который едет от щита к круглому котловану на 17-й площадке.

11. Заготовленные плоские лотковые блоки для ТПП.

12. Упс, закрыто.:)

13. Руддвор шахты.

14. В начале декабря я вернулся и на шахте были изменения.

15. Добрались до обделки станции «Рижская» КРЛ. Вскрывать её будет не скоро еще.

16. Закончили сооружение малого наклона.

17. Сверху начали вынимать грунт из будущего вестибюля станции.

18. Наклонный ход. Обратите внимание, что здесь применили другие леса, чем на станции «Марьина Роща» для чеканочных работ.

19. Так же в декабре закончили проходку большого наклона и я успел застать момент установки первого кольца в будущую натяжную камеру.

20. Очень ответственная работа по установке так называемого прорезного полукольца. От него будет зависеть точность сборки всех последующих колец обделки.

Что внутри лифта?

lj_russos

28-02-2020 08:01

Москва хорошеет :) Нет, правда. Новые станции метро, дороги, парки. И еще множество других мероприятий, которые не так заметны в городе, но тем не менее важны. Одно из этих незаметных мероприятий — это замена очень важного оборудования в жилых домах. Того самого, которое «надо беречь, так как он сохраняет ваше здоровье» и «самое лучшее место для селфи». Правильно! Это лифты. Засранный скрипящий ящик уже давно ушел в прошлое. Вместо него жителей города встречает современный и комфортный лифт. Это стало доступно благодаря программе, принятой правительством Москвы в 2011 году, по замене устаревающих лифтов. В этом году по ней будет заменено 2,8 тысяч лифтов. А в прошлом году заменили 1829 лифтов.

На сегодняшний день в Москве по программе капитального ремонта заменено почти 15,5 тысяч лифтов, а с 2011 года всего заменено 33,8 тысяч лифтов.

Больше того! С 2018 года Москва перешла на плановую замену лифтов в год истечения срока эксплуатации (это 25 лет), без продления этого срока. Жители города получают новые лифты, которые отвечают всеми современным требованиям по безопасности и эксплуатации. А эти требования от года в год только усиливаются.

Чтобы посмотреть на то, как производят лифты по программе замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта, я отправился на Карачаровский механический завод. Это завод с большой историей — в этом году ему исполняется 70 лет! За свою историю он производил огромное количество металлоконструкций, подъемно-транспортного оборудования, различную технику и механизмы. История завода началась в 1948 году, когда было принято решение о создании в подмосковном селе Карачарове мастерских, поставляющих металлоконструкции для строящегося высотного здания МГУ, под что на окраине села выделили обширную территорию. Первые лифты Московского Университета и шпиль со звездой на Главном здании МГУ созданы именно в этих мастерских, в 1950 году получивших название «Карачаровский механический завод». Но день рождения завод отмечает 17 февраля. В этот день, в 1950 году, состоялась первая выплавка чугуна.

Уже в 1951 году завод изготовил шпиль со звездой для главного здания МГУ. В 60-е года завод поставил уникальные витражи для телецентра, изделия для Дома кино, гостиницы «Россия», здания СЭВ и множества других строительных объектов. А для объектов Олимпиады-80 завод изготовил Чашу Олимпийского огня.

В 1957 году на заводе началось серийное изготовление лифтов. С тех пор лифты занимают главное место и являются визитной карточкой завода. Вот на это производство мы и посмотрим. Всего завод выпустил более 260 тысяч лифтов. И сейчас каждый пятый лифт в нашей стране производства Карачаровского Механического завода. Они так же поставляют лифты для метрополитена.

1. Сейчас завод выпускает огромный спектр лифтов. Как и для обычных домов, так и специальные заказы под уникальные проекты. Но основное — это текущая замена лифтов в Москве. Жители получают современный лифт из износостойких и антивандальных материалов.

2. Лифты выпускаются в разных вариантах исполнения. А при замене, где позволяет шахта лифта, увеличивается входной проем.

3. Панель вызова, ЖК экран. В принципе все это мы уже видели в домах. Но интересно посмотреть, как эту красоту производят.

4. Один из вариантов оформления панели, получивший название «пицца». В серию не пошел, оказался неудобным. Нам все же прямоугольный вариант привычнее.

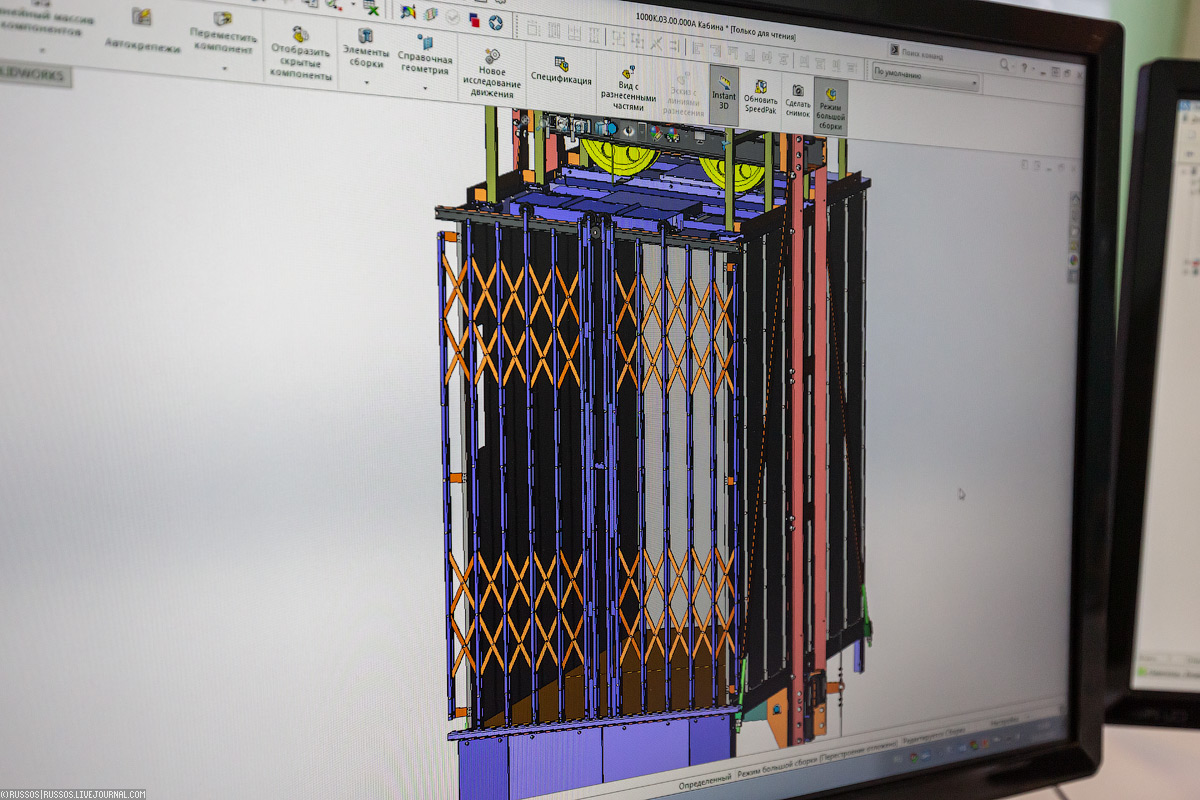

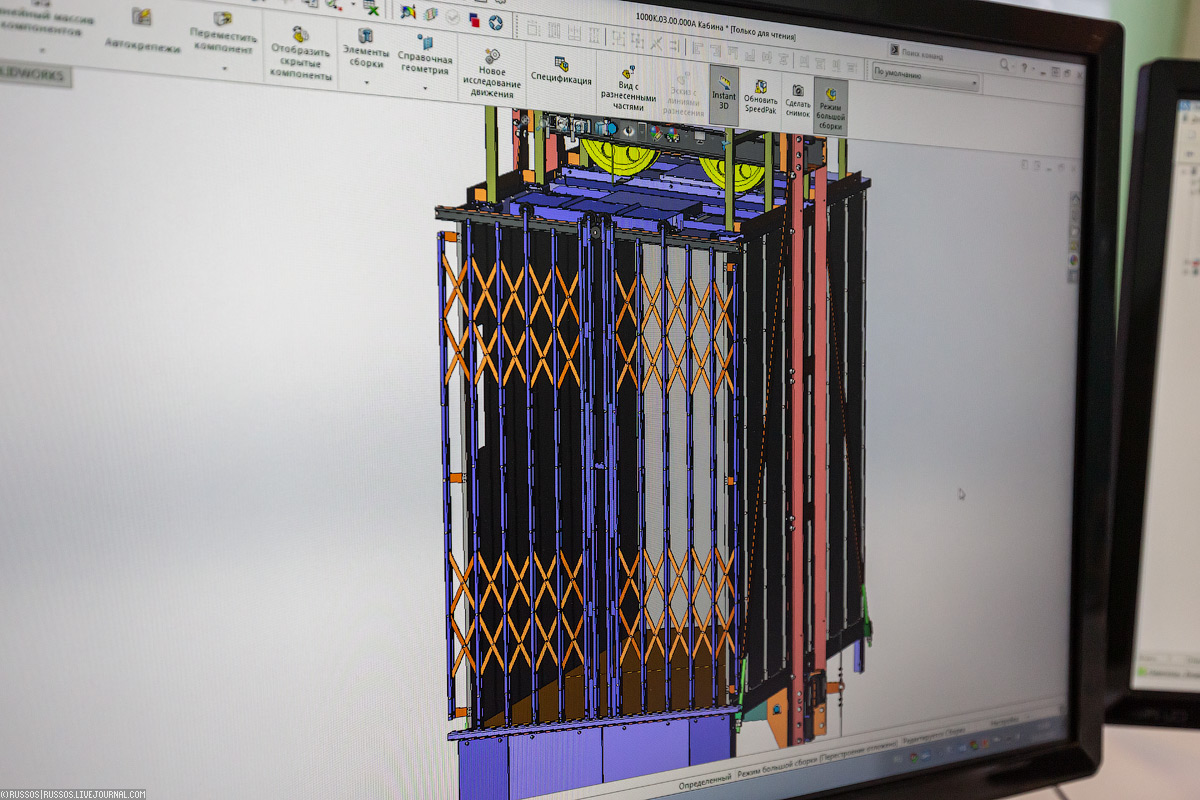

5. Но работы по замене лифта начинаются в конструкторском отделе. В более менее современных домах лифтовое оборудование выполнено по единам стандартам. А вот в старых ТАКОЙ зоопарк проектов присутствует и вариантов исполнения. Что по сути под каждую шахту приходится делать свой уникальный проект лифта.

6. На экране проект лифта большой грузоподъемности. Похожий лифт стоит в стволе бункера 703. :)

7. А теперь пора на производство!

8. Линия пробивки отверстий и гибки панелей «Iron». На входе рулон металла. На выходе — заготовка для панели.

9. Далее они поступают на многоголовочнуюЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Москва хорошеет :) Нет, правда. Новые станции метро, дороги, парки. И еще множество других мероприятий, которые не так заметны в городе, но тем не менее важны. Одно из этих незаметных мероприятий — это замена очень важного оборудования в жилых домах. Того самого, которое «надо беречь, так как он сохраняет ваше здоровье» и «самое лучшее место для селфи». Правильно! Это лифты. Засранный скрипящий ящик уже давно ушел в прошлое. Вместо него жителей города встречает современный и комфортный лифт. Это стало доступно благодаря программе, принятой правительством Москвы в 2011 году, по замене устаревающих лифтов. В этом году по ней будет заменено 2,8 тысяч лифтов. А в прошлом году заменили 1829 лифтов.

На сегодняшний день в Москве по программе капитального ремонта заменено почти 15,5 тысяч лифтов, а с 2011 года всего заменено 33,8 тысяч лифтов.

Больше того! С 2018 года Москва перешла на плановую замену лифтов в год истечения срока эксплуатации (это 25 лет), без продления этого срока. Жители города получают новые лифты, которые отвечают всеми современным требованиям по безопасности и эксплуатации. А эти требования от года в год только усиливаются.

Чтобы посмотреть на то, как производят лифты по программе замене лифтового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта, я отправился на Карачаровский механический завод. Это завод с большой историей — в этом году ему исполняется 70 лет! За свою историю он производил огромное количество металлоконструкций, подъемно-транспортного оборудования, различную технику и механизмы. История завода началась в 1948 году, когда было принято решение о создании в подмосковном селе Карачарове мастерских, поставляющих металлоконструкции для строящегося высотного здания МГУ, под что на окраине села выделили обширную территорию. Первые лифты Московского Университета и шпиль со звездой на Главном здании МГУ созданы именно в этих мастерских, в 1950 году получивших название «Карачаровский механический завод». Но день рождения завод отмечает 17 февраля. В этот день, в 1950 году, состоялась первая выплавка чугуна.

Уже в 1951 году завод изготовил шпиль со звездой для главного здания МГУ. В 60-е года завод поставил уникальные витражи для телецентра, изделия для Дома кино, гостиницы «Россия», здания СЭВ и множества других строительных объектов. А для объектов Олимпиады-80 завод изготовил Чашу Олимпийского огня.

В 1957 году на заводе началось серийное изготовление лифтов. С тех пор лифты занимают главное место и являются визитной карточкой завода. Вот на это производство мы и посмотрим. Всего завод выпустил более 260 тысяч лифтов. И сейчас каждый пятый лифт в нашей стране производства Карачаровского Механического завода. Они так же поставляют лифты для метрополитена.

1. Сейчас завод выпускает огромный спектр лифтов. Как и для обычных домов, так и специальные заказы под уникальные проекты. Но основное — это текущая замена лифтов в Москве. Жители получают современный лифт из износостойких и антивандальных материалов.

2. Лифты выпускаются в разных вариантах исполнения. А при замене, где позволяет шахта лифта, увеличивается входной проем.

3. Панель вызова, ЖК экран. В принципе все это мы уже видели в домах. Но интересно посмотреть, как эту красоту производят.

4. Один из вариантов оформления панели, получивший название «пицца». В серию не пошел, оказался неудобным. Нам все же прямоугольный вариант привычнее.

5. Но работы по замене лифта начинаются в конструкторском отделе. В более менее современных домах лифтовое оборудование выполнено по единам стандартам. А вот в старых ТАКОЙ зоопарк проектов присутствует и вариантов исполнения. Что по сути под каждую шахту приходится делать свой уникальный проект лифта.

6. На экране проект лифта большой грузоподъемности. Похожий лифт стоит в стволе бункера 703. :)

7. А теперь пора на производство!

8. Линия пробивки отверстий и гибки панелей «Iron». На входе рулон металла. На выходе — заготовка для панели.

9. Далее они поступают на многоголовочную

Станция «Марьина роща» БКЛ

lj_russos

26-02-2020 09:01

Давно у нас не было настоящего метростроя. С чугунием, породой и водой. В общем, чтобы, все как положено. Я подготовил для вас два поста про строительство станций Большой Кольцевой линии: «Марьина Роща» и «Рижская». Первоначально они назывались «Шереметьевская» и «Ржевская» но, к сожалению, их переименовали.

Начнем репортаж со станции «Марьина Роща», пересадочной станцией на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линией. Под катом две съемки, которые были сделаны в прошлом году.

1. Станция «Марьина Роща» БКЛ строится из двух стволов: №946, который остался от сооружения ЛДЛ, и нового, имеющего номер №1238бисК. Начнем с первого. После длинной подходной (более 1 километра!) попадаем к развилке, где можно спуститься в слепой ствол — там сооружают центральный зал станции.

2. Собственно, вот центральный зал станции «Марьина Роща». Снималось в конце октября прошлого года, сейчас, понятное дело, прошли еще больше. Обратите внимание на глухой участок между проемами. Дело в том, что дальние проемы — это проход на платформу.

3. А эти три сделаны для пересадки. В них будет лестница, чтобы подняться над путями.

4. А сейчас поднимемся по слепому стволу и пройдем до сооружения пересадки. Мы можем видеть все этапы сооружения ходка к действующей станции. Самое начало проходки.

5. Заармированный ходок.

6. И уже готовый, в металлоизоляции.

7. А это сооружение помещения машинного зала малого наклона, для пересадки. Сейчас уже приступили к сооружению самого наклона. В проеме слева будут сделана штольня к низу слепого ствола для доставки крупногабаритного оборудования машинного помещения. И для последующих ремонтов наклона.

8. Пора обратно.

9. Котлован вестибюля и ствол шахты №1238бисК. Сейчас в вестибюле уже бетона поболее будет.

10. Внизу ствола ведут проходку двух кабельно-вентиляционных ходков к противоположным торцам станции.

11. Напомню, что тягово-понизительная подстанция и блок технических помещений будет находится наверху, под вестибюлем. А по стволу шахты и ходкам будет осуществляться ввод кабелей на станцию.

12. Сейчас ходки используются как транспортные штольни для строительства станций и дополнительных сооружений. Например, справа сделана временная штольня к фурнели под наклоном. В неё сбрасывают породу при проходе наклонного хода на завершающем этапе.

13. Вот сюда сбрасывают. А далее находится натяжная камеру, которую уже прошли.

14. Изучая старые документы и чертежи, можно установить, что очень мучались с такими ходками. Их приходилось делать из бетона, а потом устраивать оклеечную гидроизоляцию, которую держала железобетонная рубашка. Сейчас, с металлоизолом, все проще.

15. Один из кабельно-вентиляционных ходков.

16. Посмотрите на ходок внизу :) Там находится дренажная перекачка, но вход в неё будет сделан из перегонного тоннеля. Чтобы не терять время, её прошли с глухого торца. А после проходки сейчас там делают постоянную торцевую стенку. Для вентиляции оставили временный проём, который будет заложен, после того, как камеру соединят с перегонным тоннелем.

17. Штаны на рудничном дворе.

18. Руддвор.

![]()

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Давно у нас не было настоящего метростроя. С чугунием, породой и водой. В общем, чтобы, все как положено. Я подготовил для вас два поста про строительство станций Большой Кольцевой линии: «Марьина Роща» и «Рижская». Первоначально они назывались «Шереметьевская» и «Ржевская» но, к сожалению, их переименовали.

Начнем репортаж со станции «Марьина Роща», пересадочной станцией на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линией. Под катом две съемки, которые были сделаны в прошлом году.

1. Станция «Марьина Роща» БКЛ строится из двух стволов: №946, который остался от сооружения ЛДЛ, и нового, имеющего номер №1238бисК. Начнем с первого. После длинной подходной (более 1 километра!) попадаем к развилке, где можно спуститься в слепой ствол — там сооружают центральный зал станции.

2. Собственно, вот центральный зал станции «Марьина Роща». Снималось в конце октября прошлого года, сейчас, понятное дело, прошли еще больше. Обратите внимание на глухой участок между проемами. Дело в том, что дальние проемы — это проход на платформу.

3. А эти три сделаны для пересадки. В них будет лестница, чтобы подняться над путями.

4. А сейчас поднимемся по слепому стволу и пройдем до сооружения пересадки. Мы можем видеть все этапы сооружения ходка к действующей станции. Самое начало проходки.

5. Заармированный ходок.

6. И уже готовый, в металлоизоляции.

7. А это сооружение помещения машинного зала малого наклона, для пересадки. Сейчас уже приступили к сооружению самого наклона. В проеме слева будут сделана штольня к низу слепого ствола для доставки крупногабаритного оборудования машинного помещения. И для последующих ремонтов наклона.

8. Пора обратно.

9. Котлован вестибюля и ствол шахты №1238бисК. Сейчас в вестибюле уже бетона поболее будет.

10. Внизу ствола ведут проходку двух кабельно-вентиляционных ходков к противоположным торцам станции.

11. Напомню, что тягово-понизительная подстанция и блок технических помещений будет находится наверху, под вестибюлем. А по стволу шахты и ходкам будет осуществляться ввод кабелей на станцию.

12. Сейчас ходки используются как транспортные штольни для строительства станций и дополнительных сооружений. Например, справа сделана временная штольня к фурнели под наклоном. В неё сбрасывают породу при проходе наклонного хода на завершающем этапе.

13. Вот сюда сбрасывают. А далее находится натяжная камеру, которую уже прошли.

14. Изучая старые документы и чертежи, можно установить, что очень мучались с такими ходками. Их приходилось делать из бетона, а потом устраивать оклеечную гидроизоляцию, которую держала железобетонная рубашка. Сейчас, с металлоизолом, все проще.

15. Один из кабельно-вентиляционных ходков.

16. Посмотрите на ходок внизу :) Там находится дренажная перекачка, но вход в неё будет сделан из перегонного тоннеля. Чтобы не терять время, её прошли с глухого торца. А после проходки сейчас там делают постоянную торцевую стенку. Для вентиляции оставили временный проём, который будет заложен, после того, как камеру соединят с перегонным тоннелем.

17. Штаны на рудничном дворе.

18. Руддвор.

Тупики за станцией «Нижегородская»

lj_russos

20-02-2020 13:29

Двухпутные тоннели мы посмотрели, а вот на камеру съездов за станцией «Нижегородская» забыли. Исправляюсь.

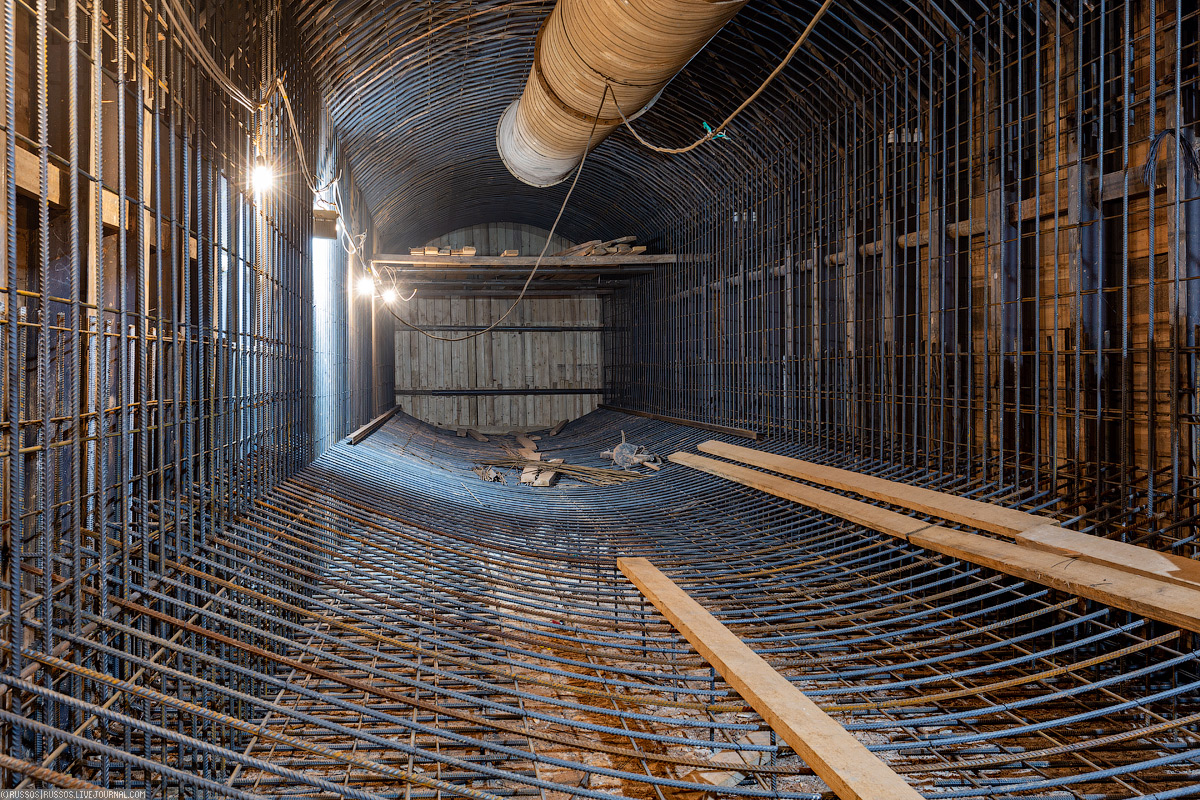

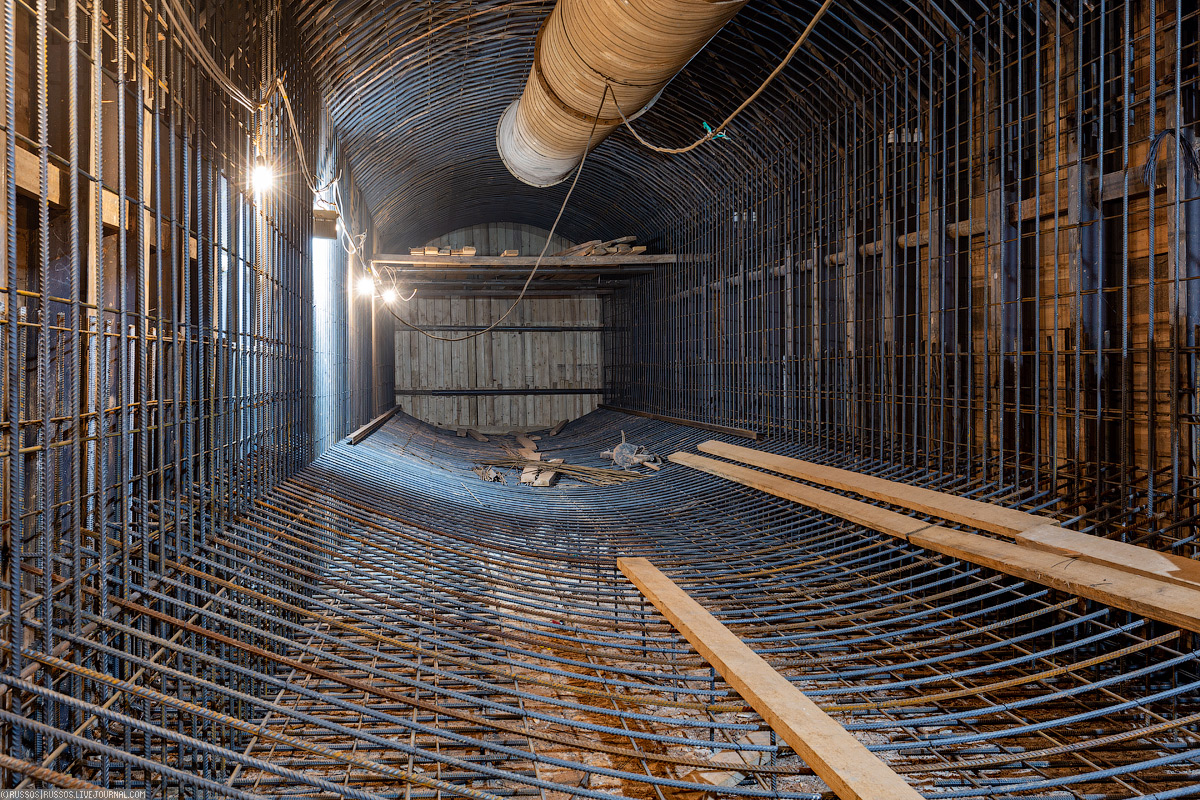

Здесь находится ССВ между БКЛ и Некрасовской линиями. И оборотный тупик последней линии. Огромная камера на три пути напоминает строительство первых очередей, когда использовали монолитный бетон для больших пролетов. В общем, смотрим.

1. По центру оборотный тупик Некрасовской линии для зонного оборота. Справа её перспективное продление, которое будет реализовано очень не скоро. Единственное, я не очень понял, зачем туда стрелку положили?

2. Четыре пути в кадре. Слева и справа — для перспективного продления. По центру два в оборотный тупик.

3. Бетономешалка на рельсовом ходу. Очень удобно.

4. Просто перегонный тоннель и мотовоз.

5. И перегонный тоннель в сторону станции «Авиамоторная».

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Двухпутные тоннели мы посмотрели, а вот на камеру съездов за станцией «Нижегородская» забыли. Исправляюсь.

Здесь находится ССВ между БКЛ и Некрасовской линиями. И оборотный тупик последней линии. Огромная камера на три пути напоминает строительство первых очередей, когда использовали монолитный бетон для больших пролетов. В общем, смотрим.

1. По центру оборотный тупик Некрасовской линии для зонного оборота. Справа её перспективное продление, которое будет реализовано очень не скоро. Единственное, я не очень понял, зачем туда стрелку положили?

2. Четыре пути в кадре. Слева и справа — для перспективного продления. По центру два в оборотный тупик.

3. Бетономешалка на рельсовом ходу. Очень удобно.

4. Просто перегонный тоннель и мотовоз.

5. И перегонный тоннель в сторону станции «Авиамоторная».

Тоннель имени тов. Сталина

lj_russos

17-02-2020 08:57

Московский метрострой в прошлом году стал лауреатом международного конкурса, который был организован Мировой тоннельной Ассоциацией. Проект реализованный компанией по модернизации Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги стал первым в своей номинации на международном конкурсе «Лучший реализованный проект года 2019».

По итогам голосования экспертов мирового тоннельного сообщества, российский проект «Модернизация Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги» обошел проекты-конкуренты и завоевал первое место. Это совместный проект АО «Мосметрострой» и ОАО «РЖД». При его реализации применялись современные технологии, конструкции и инновационные материалы с учетом мирового опыта восстановления тоннельных сооружений.

Предложенные специалистами АО «Мосметрострой» технические решения позволили получить принципиально новую многослойную обделку тоннеля на основе старых и новых конструктивных элементов с высокими эксплуатационными характеристиками.

Я несколько раз летал во Владивосток на финальном этапе для съемок реконструкции и сейчас я могу вам показать, как она проходила. Но начну я с исторической справки.

Кстати, несмотря на официальное название «Владивостокский тоннель Дальневосточной железной дороги» в народе и в городе он известен под название «Тоннель им. Сталина» о чем говорят латунные буквы, установленные на портале еще в 1935 году, когда тоннель был открыт. Расположен он между платформами Третья Рабочая и Луговая. Имеет статус стратегического объекта и памятника истории и архитектуры краевого значения. Через тоннель осуществляются грузовые перевозки в порты на полуострове Голдобина (мыс Чуркин), подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов.

Длина тоннеля 1 382 м, ширина 5 м, высота — 8 м.

Первый проект железнодорожного тоннеля во Владивостоке из Долины Первой речки в Госпитальную Падь относится к 1888 году, когда специальная комисся под председательством военного инженера генерал-майора П.Ф. Унтребергера решала вопрос о вариантах ввода железной дороги на полуостров Муравьева-Амурского и выборе места для станции Владивосток.

По одному из вариантов предполагалось вывести железную дорогу на п-ов Де-Фриз, а оттуда провести ее по низководному мосту в район Седанки и далее по долине этой реки, а затем вывезти ее в долину Первой Речки. Из долины Первой Речки предполагалось вывезти дорогу в Госпитальную Падь в Гнилом Углу, где и устроить главную железнодорожную станцию. Вариант был интересным и вполне осуществимым, но этот проект требовал строительства нескольких тоннелей, включая и тоннель из долины Первой Речки в Госпитальную Падь.

После множества совещаний и согласований было принято решение разместить главную станцию в районе старого военного порта, где она и находится по настоящее время, а железную дорогу вести вдоль берега Амурского залива, несмотря на то, что Военное ведомство было против прохождения железной дороги по побережью Амурского залива, чтобы исключить возможность ее обстрела с моря. Но такой вариант был наиболее дешевый и разумный.

После потери в 1905 г. Порт-Артура, Дальнего и Южной ветки Китайско-Восточной железной дороги грузооборот Владивостокского порта начал постепенно расти и на повестку дня встал вопрос о расширении Коммерческого порта путем строительства причалов на южной стороне Золотого Рога в районе м. Чуркина.

Было предложено использование существующей портовой ветки, идущей вдоль северного берега Золотого Рога, с её продлением до мыса Чуркина. Но против этого варианта категорически было против Морское ведомство, так как транзит через Мастерские Военного порта и саму территорию Военного порта мешал бы их нормальной деятельности.

Тогда было запроектировано несколько новых вариантов соединения Первой Речки с Гнилым Углом из которых был выбран вариант с туннелем «в 600 саженей длиной под один путь с каменной отделкой на всем протяжении ввиду разрушаемости горных пород и галереей в 385 саженей для защиты от паровозных искр пороховых погребов Минного городка».

Проект железнодорожной ветки нормальной колеи от станции Первая Речка до станции Гнилой Угол и тоннеля был одобрен и утвержден 13 декабря 1912 г. Приамурским генерал-губернатором Н.Л. Гондатти. Но так как на тот момент острой необходимости в сооружении тоннеля не было, то к его сооружению приступили только весной 1914 года. В конце мая Правление КВЖД пригласило желающих «взять с подряда работы по сооружению тоннеля длиною приблизительно 600 саж. (с прилегающими к нему частями земельного полотна и искусственными сооружениями на железнодорожной ветви) от ст. Первая речка к южному берегу Золотого Рога в г. Владивостоке».

Предполагалось закончить пробивку направляющего хода не позднее 1 октября 1915 г. СЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Московский метрострой в прошлом году стал лауреатом международного конкурса, который был организован Мировой тоннельной Ассоциацией. Проект реализованный компанией по модернизации Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги стал первым в своей номинации на международном конкурсе «Лучший реализованный проект года 2019».

По итогам голосования экспертов мирового тоннельного сообщества, российский проект «Модернизация Владивостокского тоннеля Дальневосточной железной дороги» обошел проекты-конкуренты и завоевал первое место. Это совместный проект АО «Мосметрострой» и ОАО «РЖД». При его реализации применялись современные технологии, конструкции и инновационные материалы с учетом мирового опыта восстановления тоннельных сооружений.

Предложенные специалистами АО «Мосметрострой» технические решения позволили получить принципиально новую многослойную обделку тоннеля на основе старых и новых конструктивных элементов с высокими эксплуатационными характеристиками.

Я несколько раз летал во Владивосток на финальном этапе для съемок реконструкции и сейчас я могу вам показать, как она проходила. Но начну я с исторической справки.

Кстати, несмотря на официальное название «Владивостокский тоннель Дальневосточной железной дороги» в народе и в городе он известен под название «Тоннель им. Сталина» о чем говорят латунные буквы, установленные на портале еще в 1935 году, когда тоннель был открыт. Расположен он между платформами Третья Рабочая и Луговая. Имеет статус стратегического объекта и памятника истории и архитектуры краевого значения. Через тоннель осуществляются грузовые перевозки в порты на полуострове Голдобина (мыс Чуркин), подвоз угля к Владивостокской ТЭЦ-2, а также движение пассажирских электропоездов.

Длина тоннеля 1 382 м, ширина 5 м, высота — 8 м.

Первый проект железнодорожного тоннеля во Владивостоке из Долины Первой речки в Госпитальную Падь относится к 1888 году, когда специальная комисся под председательством военного инженера генерал-майора П.Ф. Унтребергера решала вопрос о вариантах ввода железной дороги на полуостров Муравьева-Амурского и выборе места для станции Владивосток.

По одному из вариантов предполагалось вывести железную дорогу на п-ов Де-Фриз, а оттуда провести ее по низководному мосту в район Седанки и далее по долине этой реки, а затем вывезти ее в долину Первой Речки. Из долины Первой Речки предполагалось вывезти дорогу в Госпитальную Падь в Гнилом Углу, где и устроить главную железнодорожную станцию. Вариант был интересным и вполне осуществимым, но этот проект требовал строительства нескольких тоннелей, включая и тоннель из долины Первой Речки в Госпитальную Падь.

После множества совещаний и согласований было принято решение разместить главную станцию в районе старого военного порта, где она и находится по настоящее время, а железную дорогу вести вдоль берега Амурского залива, несмотря на то, что Военное ведомство было против прохождения железной дороги по побережью Амурского залива, чтобы исключить возможность ее обстрела с моря. Но такой вариант был наиболее дешевый и разумный.

После потери в 1905 г. Порт-Артура, Дальнего и Южной ветки Китайско-Восточной железной дороги грузооборот Владивостокского порта начал постепенно расти и на повестку дня встал вопрос о расширении Коммерческого порта путем строительства причалов на южной стороне Золотого Рога в районе м. Чуркина.

Было предложено использование существующей портовой ветки, идущей вдоль северного берега Золотого Рога, с её продлением до мыса Чуркина. Но против этого варианта категорически было против Морское ведомство, так как транзит через Мастерские Военного порта и саму территорию Военного порта мешал бы их нормальной деятельности.

Тогда было запроектировано несколько новых вариантов соединения Первой Речки с Гнилым Углом из которых был выбран вариант с туннелем «в 600 саженей длиной под один путь с каменной отделкой на всем протяжении ввиду разрушаемости горных пород и галереей в 385 саженей для защиты от паровозных искр пороховых погребов Минного городка».

Проект железнодорожной ветки нормальной колеи от станции Первая Речка до станции Гнилой Угол и тоннеля был одобрен и утвержден 13 декабря 1912 г. Приамурским генерал-губернатором Н.Л. Гондатти. Но так как на тот момент острой необходимости в сооружении тоннеля не было, то к его сооружению приступили только весной 1914 года. В конце мая Правление КВЖД пригласило желающих «взять с подряда работы по сооружению тоннеля длиною приблизительно 600 саж. (с прилегающими к нему частями земельного полотна и искусственными сооружениями на железнодорожной ветви) от ст. Первая речка к южному берегу Золотого Рога в г. Владивостоке».

Предполагалось закончить пробивку направляющего хода не позднее 1 октября 1915 г. С

Каширская ГРЭС — первенец плана ГОЭЛРО

lj_russos

12-02-2020 16:56

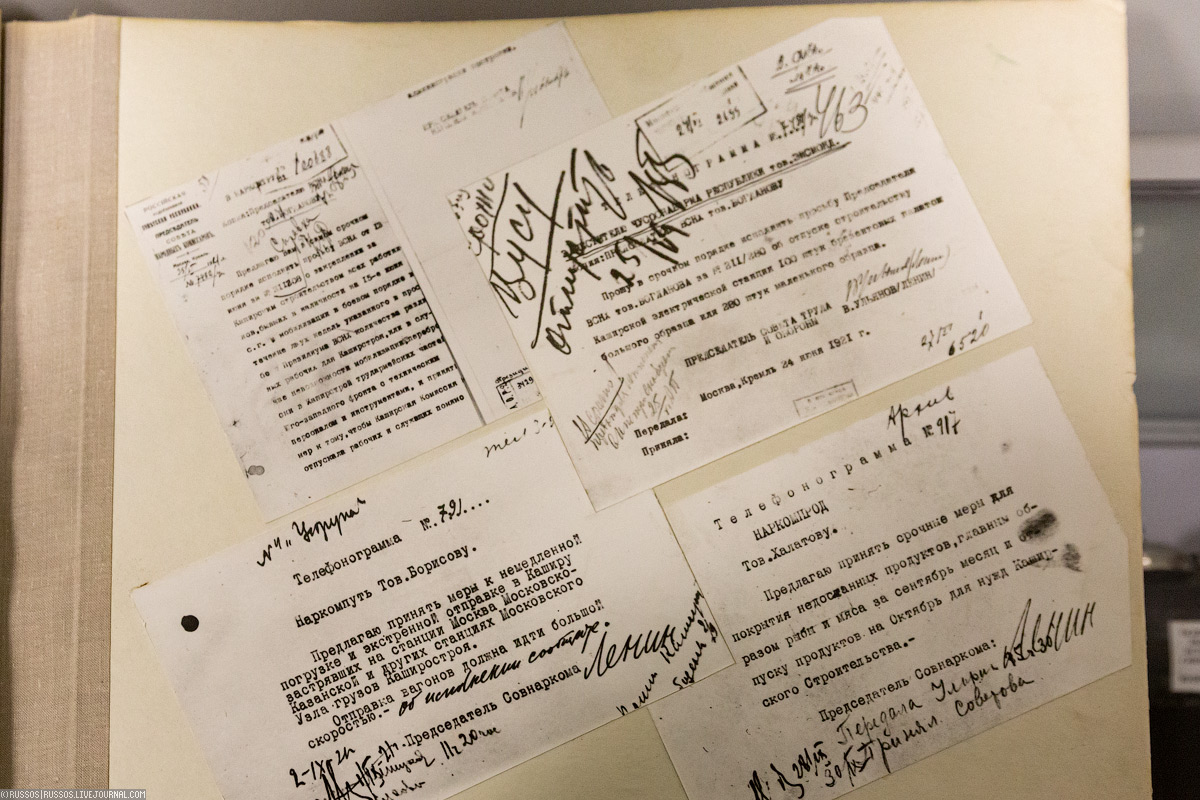

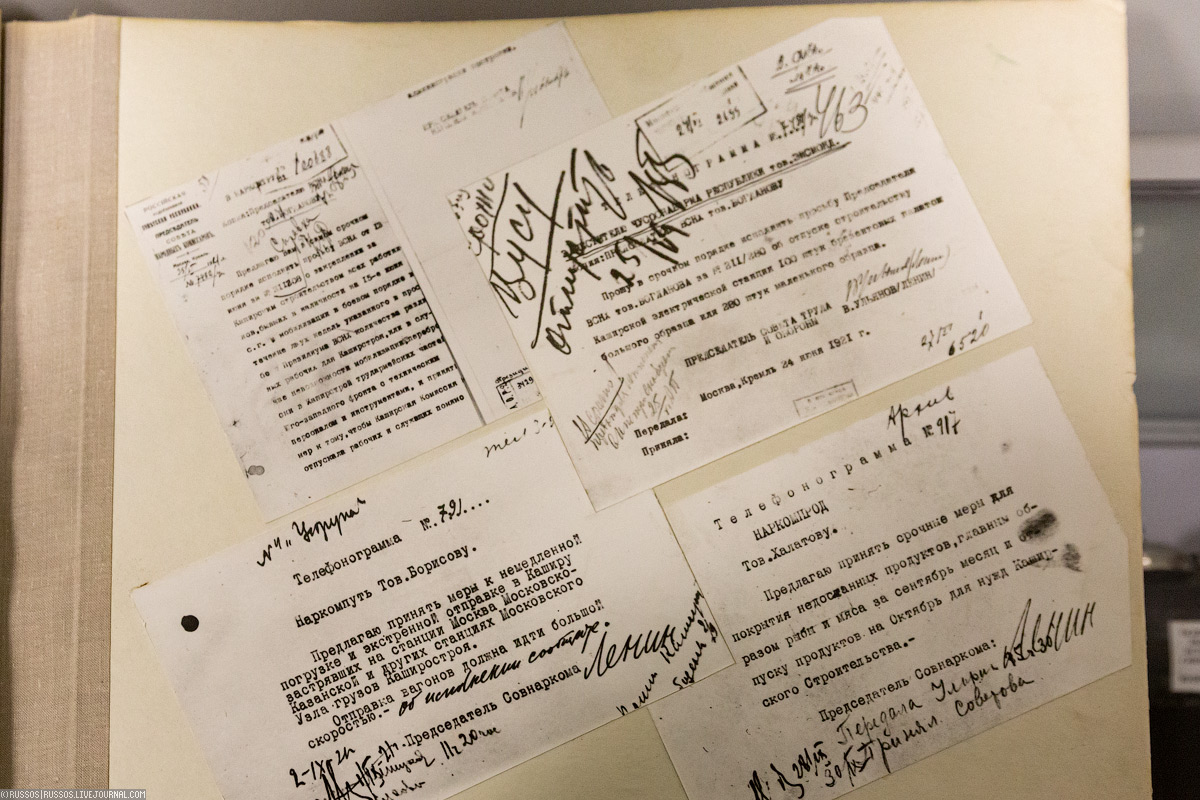

В этом году исполняется 100 лет, как в нашей стране был принят план ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) — государственный план электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года. Разработан Государственной комиссией по электрификации России по заданию и под руководством В. И. Ленина. Одобрен VIII Всероссийским электротехническим съездом, созванным декретом Совета народных комиссаров. План ГОЭЛРО с рядом замечаний и дополнений был принят Советом Народных Комиссаров, который принял 21 декабря 1920 г. постановление «О плане электрификации России»

В 1920 году, менее чем за один год, правительство РСФСР под руководством В. И. Ленина разработало перспективный план электрификации страны, для чего, в частности, и была создана Государственная комиссия по разработке плана электрификации России под руководством Г. М. Кржижановского.

ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики страны. В нём предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, и развитие электроэнергетики, которое должно было идти впереди — быть локомотивом всего мероприятия. И всё это привязывалось к планам развития территорий. Среди них — заложенный в 1927 году Сталинградский тракторный завод. В рамках плана также началось освоение Кузнецкого угольного бассейна, вокруг которого возник новый промышленный район.

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, предусматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. В числе прочих намечалось построить Штеровскую, Каширскую, Нижегородскую, Шатурскую и Челябинскую районные тепловые электростанции, а также ГЭС — Нижегородскую, Волховскую (1926), Днепровскую, две станции на реке Свирь и др. В рамках проекта было проведено экономическое районирование, выделен транспортно-энергетический каркас территории страны. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и Туркестанский). Параллельно велось развитие транспортной системы страны (магистрализация старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго-Донского канала).

Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России. План, в основном, был перевыполнен к 1931 году. Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд кВт*ч.

Каширская ГРЭС стала первой станцией, построенной по этому плану. Она торжественно была открыта 4 июня 1922 года, хотя пробный пуск тока на Москву был осуществлён 30 апреля того же года. На момент ввода в строй станция мощностью 12 МВт была второй по мощности теплоэлектростанцией в Европе.

Коллектив станции имеет награды. В 1939 году был вручен орден Ленина за успешное освоение нового типа энергетического оборудования и безаварийную работу. А за успешную работу в годы Великой Отечественной войны (с 1943 года) коллектив станции получил Орден Трудового Красного Знамени (вручён 1 апреля 1945 года). В 1946 году коллективу ГРЭС на вечное хранение было передано Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

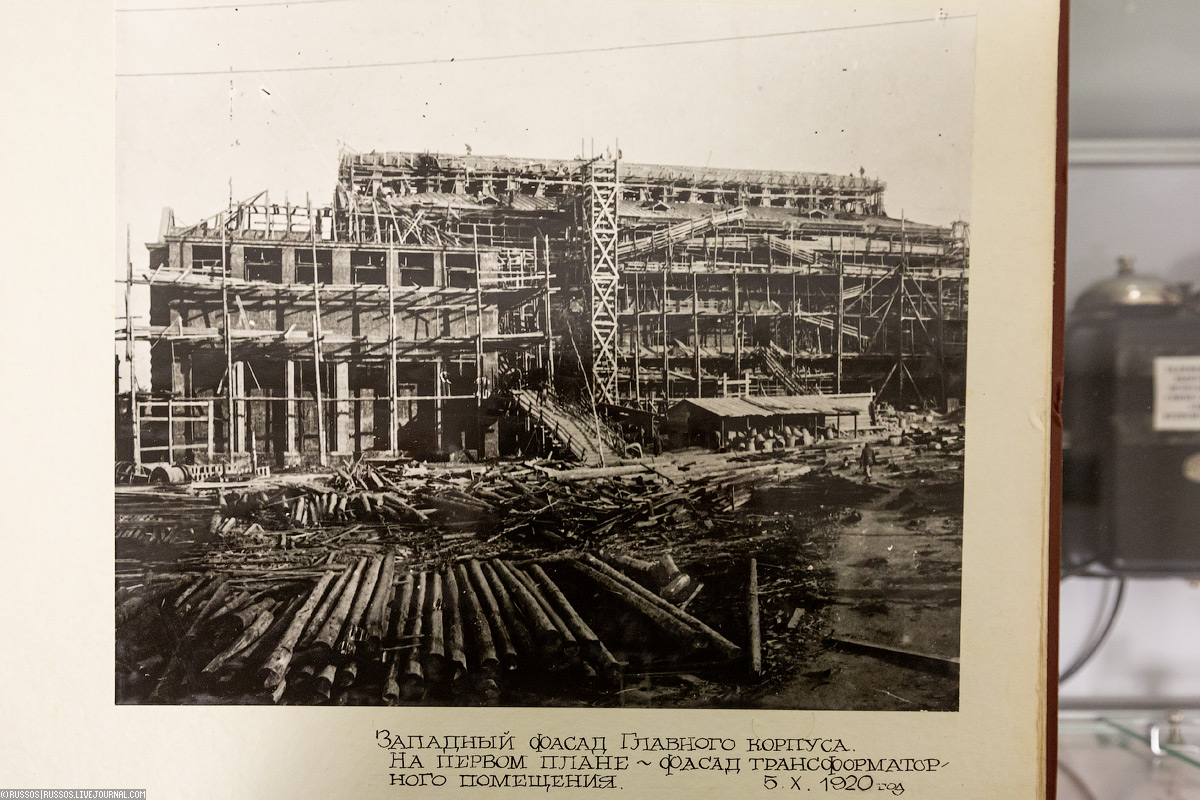

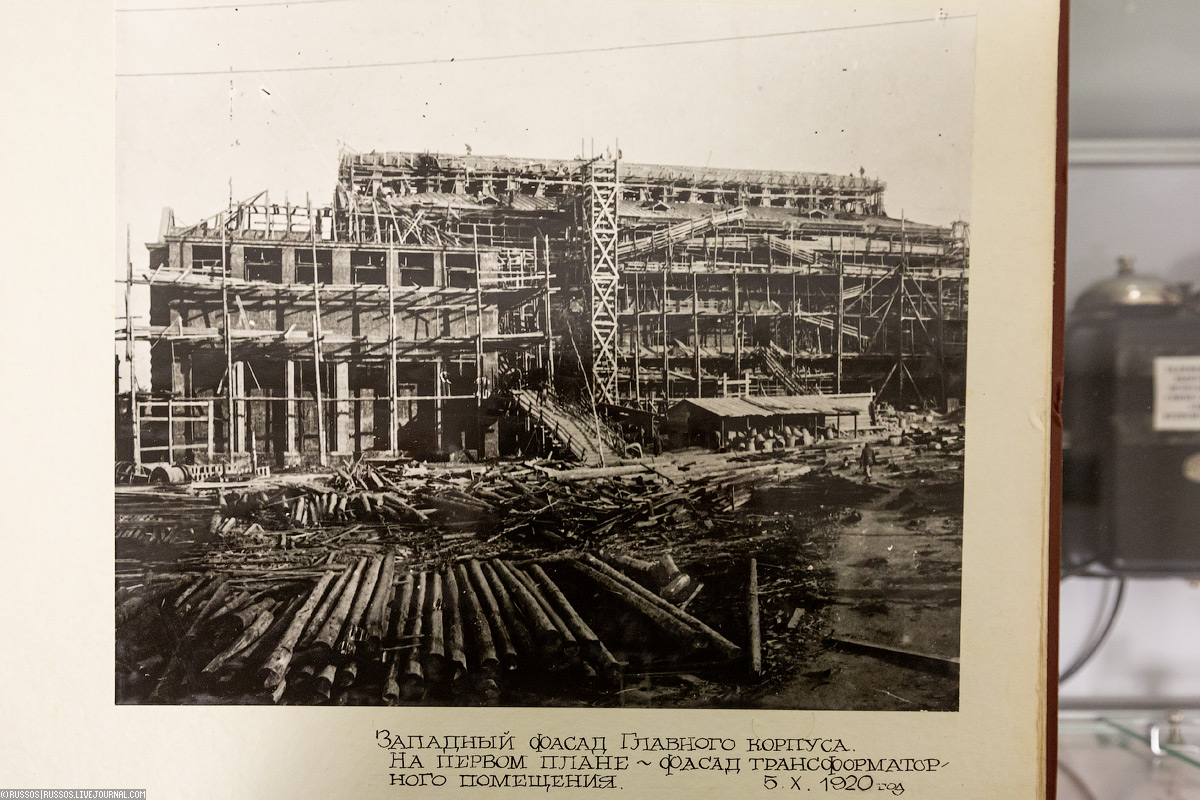

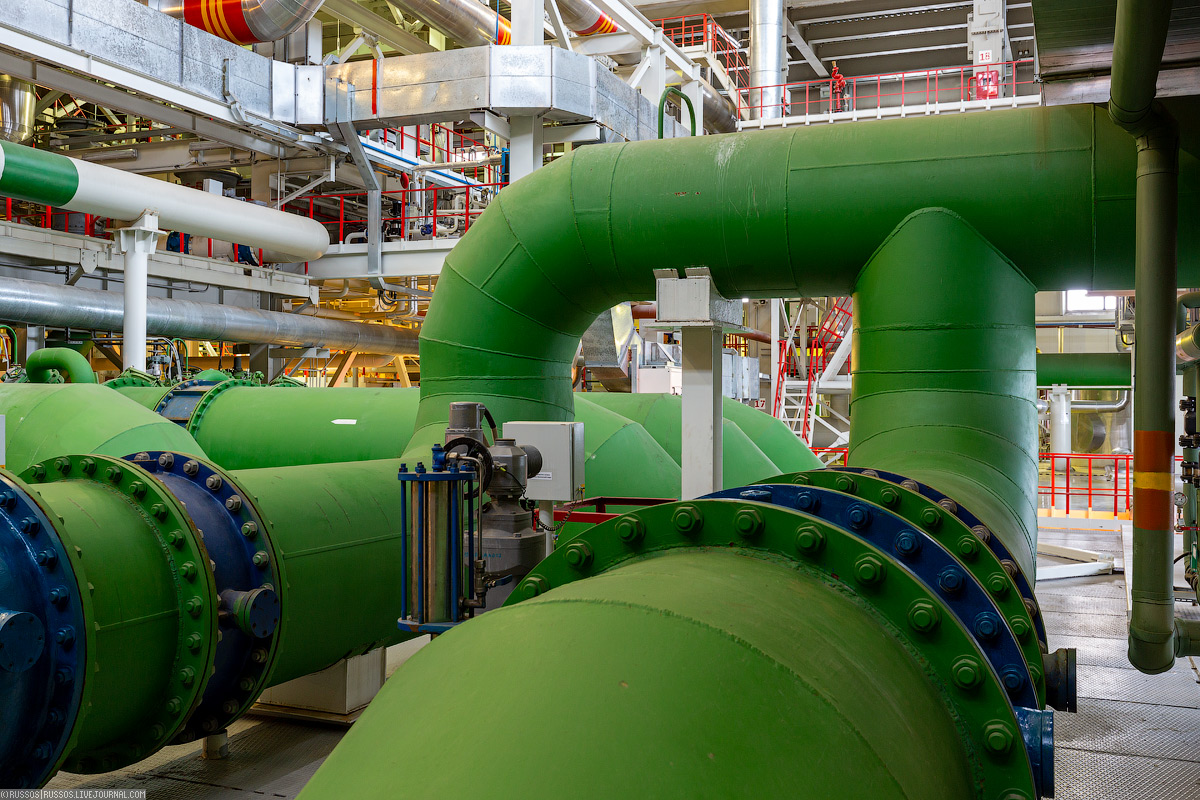

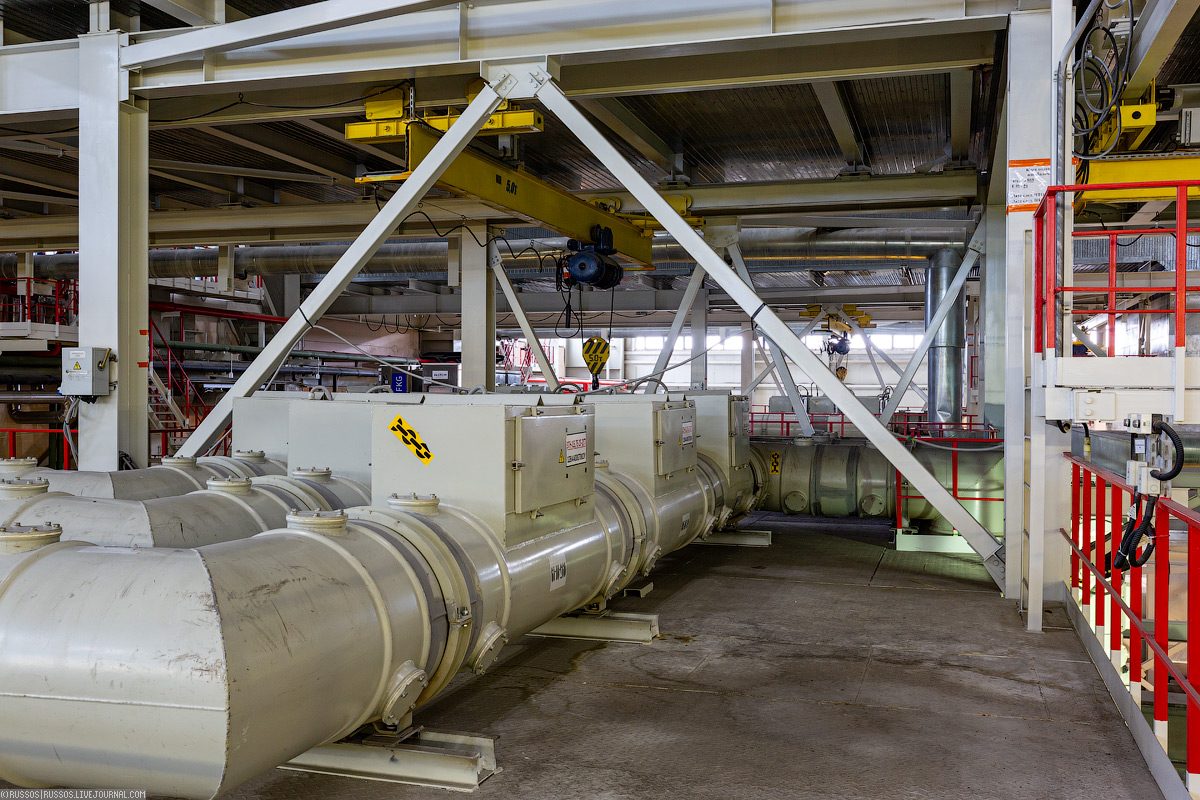

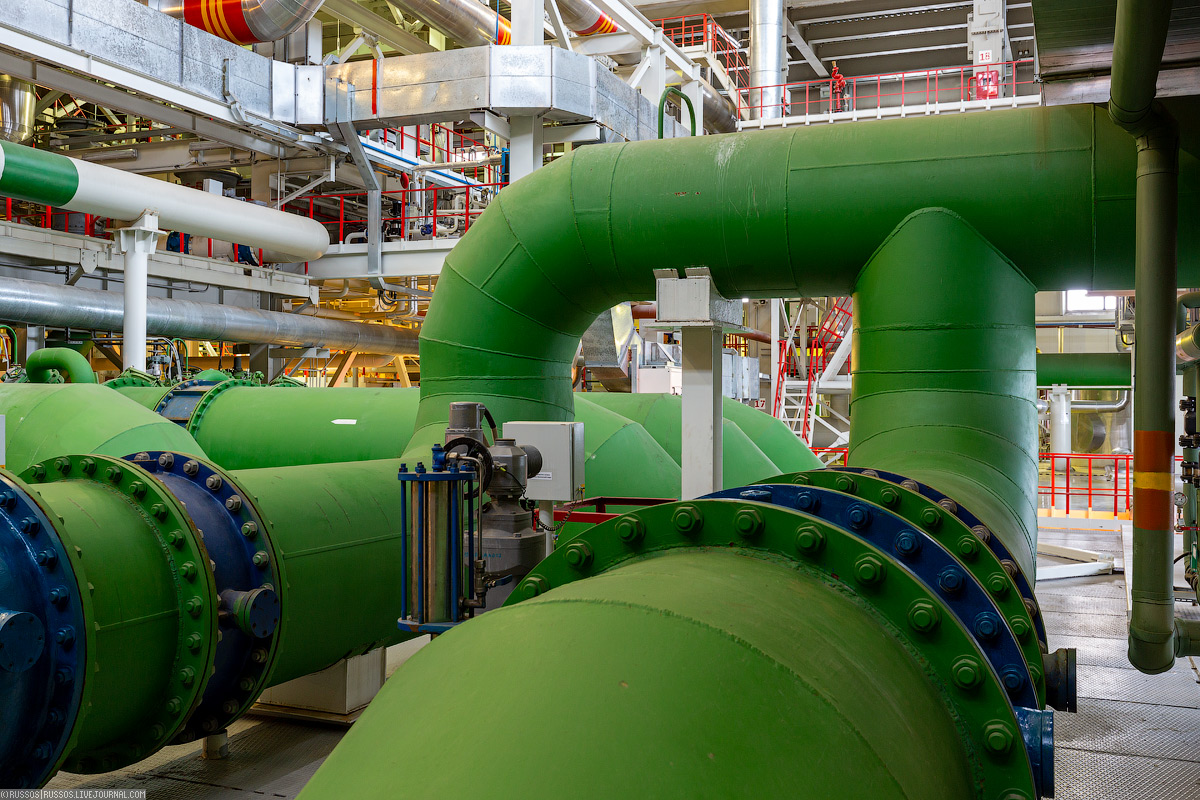

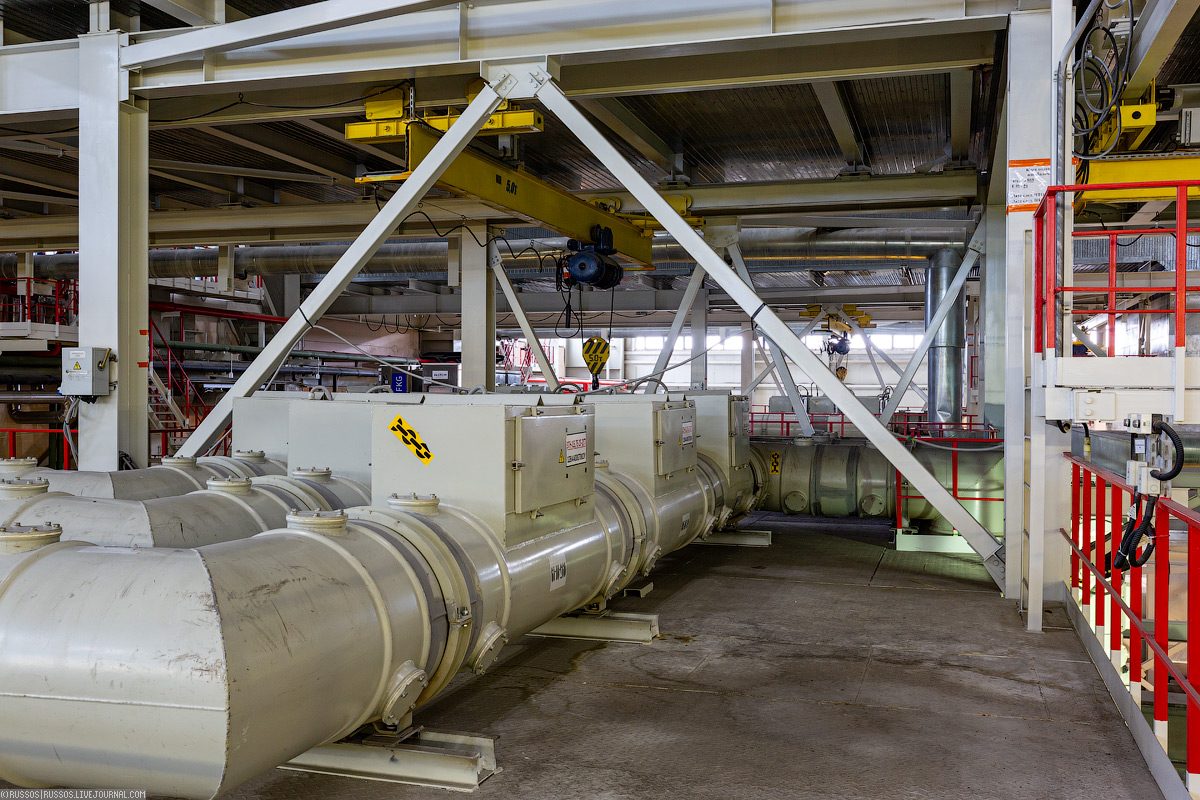

1.Сейчас электростанция называется Каширская ГРЭС имени Г. М. Кржижановского и находится, соответственно, в городе Кашира, Московской области. С первого января 2020 года установленная мощность станции составляет 410 Мвт, а тепловая — 100 Гкал/час. В пик своего расцвета мощность станции достигала 2066 МВт. Это станция с очень непростой судьбой. Станция, ставшая исследовательской лабораторией в теплотехнике.

2. Строительство станции началось в 1919 году.

3. Это был сложнейший период в истории нашей страны — 14 стран Антанты вторглись на нашу территорию, поддержав белогвардейских предателей и прочую шваль. В этот момент, когда решалась судьба страны, руководство уже думало о будущем. Но разглядеть будущее без света было невозможно.

4. Для строительства на месте села Терново был возведён рабочий посёлок Терновск, который впоследствии получил статус города и в разные годы именовался Терновск, Каганович, Новокаширск, сейчас является микрорайоном №2 городского округа Кашира.

5. ДляЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

«Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны.»

В. И. Ленин

В. И. Ленин

В этом году исполняется 100 лет, как в нашей стране был принят план ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) — государственный план электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года. Разработан Государственной комиссией по электрификации России по заданию и под руководством В. И. Ленина. Одобрен VIII Всероссийским электротехническим съездом, созванным декретом Совета народных комиссаров. План ГОЭЛРО с рядом замечаний и дополнений был принят Советом Народных Комиссаров, который принял 21 декабря 1920 г. постановление «О плане электрификации России»

В 1920 году, менее чем за один год, правительство РСФСР под руководством В. И. Ленина разработало перспективный план электрификации страны, для чего, в частности, и была создана Государственная комиссия по разработке плана электрификации России под руководством Г. М. Кржижановского.

ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики страны. В нём предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, и развитие электроэнергетики, которое должно было идти впереди — быть локомотивом всего мероприятия. И всё это привязывалось к планам развития территорий. Среди них — заложенный в 1927 году Сталинградский тракторный завод. В рамках плана также началось освоение Кузнецкого угольного бассейна, вокруг которого возник новый промышленный район.

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10—15 лет, предусматривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. В числе прочих намечалось построить Штеровскую, Каширскую, Нижегородскую, Шатурскую и Челябинскую районные тепловые электростанции, а также ГЭС — Нижегородскую, Волховскую (1926), Днепровскую, две станции на реке Свирь и др. В рамках проекта было проведено экономическое районирование, выделен транспортно-энергетический каркас территории страны. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и Туркестанский). Параллельно велось развитие транспортной системы страны (магистрализация старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго-Донского канала).

Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России. План, в основном, был перевыполнен к 1931 году. Выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд кВт*ч.

Каширская ГРЭС стала первой станцией, построенной по этому плану. Она торжественно была открыта 4 июня 1922 года, хотя пробный пуск тока на Москву был осуществлён 30 апреля того же года. На момент ввода в строй станция мощностью 12 МВт была второй по мощности теплоэлектростанцией в Европе.

Коллектив станции имеет награды. В 1939 году был вручен орден Ленина за успешное освоение нового типа энергетического оборудования и безаварийную работу. А за успешную работу в годы Великой Отечественной войны (с 1943 года) коллектив станции получил Орден Трудового Красного Знамени (вручён 1 апреля 1945 года). В 1946 году коллективу ГРЭС на вечное хранение было передано Красное знамя Государственного Комитета Обороны.

1.Сейчас электростанция называется Каширская ГРЭС имени Г. М. Кржижановского и находится, соответственно, в городе Кашира, Московской области. С первого января 2020 года установленная мощность станции составляет 410 Мвт, а тепловая — 100 Гкал/час. В пик своего расцвета мощность станции достигала 2066 МВт. Это станция с очень непростой судьбой. Станция, ставшая исследовательской лабораторией в теплотехнике.

2. Строительство станции началось в 1919 году.

3. Это был сложнейший период в истории нашей страны — 14 стран Антанты вторглись на нашу территорию, поддержав белогвардейских предателей и прочую шваль. В этот момент, когда решалась судьба страны, руководство уже думало о будущем. Но разглядеть будущее без света было невозможно.

4. Для строительства на месте села Терново был возведён рабочий посёлок Терновск, который впоследствии получил статус города и в разные годы именовался Терновск, Каганович, Новокаширск, сейчас является микрорайоном №2 городского округа Кашира.

5. Для

Метро. То, что не видит пассажир.

lj_russos

11-02-2020 08:14

Друзья, у меня для вам отличная новость! 15 февраля в бункере 703 пройдет моя лекция на тему «Московское метро: то, что не видит пассажир».

Я расскажу и покажу, что скрывается в тоннелях, как метро работает, где поезда ремонтируют, зачем в метро котики и вообще, как живет ночью подземный город. У меня подготовлено много красивых картинок и интересных рассказов. Приходите, буду ждать.

Начало в 20:00. Запись на сайте бункера (https://bunker703.ru/). Оплата на месте, на КПП.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друзья, у меня для вам отличная новость! 15 февраля в бункере 703 пройдет моя лекция на тему «Московское метро: то, что не видит пассажир».

Я расскажу и покажу, что скрывается в тоннелях, как метро работает, где поезда ремонтируют, зачем в метро котики и вообще, как живет ночью подземный город. У меня подготовлено много красивых картинок и интересных рассказов. Приходите, буду ждать.

Начало в 20:00. Запись на сайте бункера (https://bunker703.ru/). Оплата на месте, на КПП.

Некрасовская линия

lj_russos

04-02-2020 10:01

Пора посмотреть на розовую линию — Некрасовскую :)

Для нашего классического метрополитена такие двухпутные тоннели и станции с боковыми платформами выглядят очень непривычно.

1. Начнем со станции «Нижегородская». Как помните «Оформление содержит отсылки к конструктору «LEGO»: станцию украсят большими разноцветными элементами отделки, складывающимися в простые формы.»

2. Пока такое ощущение, что авторы играли в Дупло, а не Лего :) Но, посмотрим при полностью постоянном свете.

3. Одно из самых красивых мест в тоннеле на линии. Поле наведения окончательного порядка эту точку надо отметить как «место для фотографирования».

4. Хорошо, что не стали делать разделительную стенку, которая мелькала на первых проектах.

5. Станция «Стахановская». Строго, брутально. Все как положено.

6. Имхо стоило обыграть добычу угля. Профиль самого Стаханова, копер угольной шахты или еще что.

7. Но светильники очень оригинальные.

8. Мотовоз. Традиционный кадр.

9. В одном месте лоток закрыли решеткой. Странное решение. Хотя идти было гораздо удобнее.

10. Канава между путями будет закрыта настилом.

11. Станция «Окская». Вот она отлично получилась.

12. Весьма красиво и необычно.

13. Жалко, что контактный рельс расположили на всех станций так, что его видно. А ведь его специально прятали под платформу, чтобы эстетически было красиво.

14. Когда отмоют пол и он будет зеркальным — будет вообще огонь.

15. А вот участок тоннеля уже с настилом на канаве. Идти очень удобно.

16. Новый вид Московского метро :)

17. Съезд около станции «Юго-Восточная».

18. Хотя и в метрах 300 от самой платформы.

19. Станция «Юго-Восточная».

20. Опять же, ждем полностью рабочий свет и когда её отмоют.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Пора посмотреть на розовую линию — Некрасовскую :)

Для нашего классического метрополитена такие двухпутные тоннели и станции с боковыми платформами выглядят очень непривычно.

1. Начнем со станции «Нижегородская». Как помните «Оформление содержит отсылки к конструктору «LEGO»: станцию украсят большими разноцветными элементами отделки, складывающимися в простые формы.»

2. Пока такое ощущение, что авторы играли в Дупло, а не Лего :) Но, посмотрим при полностью постоянном свете.

3. Одно из самых красивых мест в тоннеле на линии. Поле наведения окончательного порядка эту точку надо отметить как «место для фотографирования».

4. Хорошо, что не стали делать разделительную стенку, которая мелькала на первых проектах.

5. Станция «Стахановская». Строго, брутально. Все как положено.

6. Имхо стоило обыграть добычу угля. Профиль самого Стаханова, копер угольной шахты или еще что.

7. Но светильники очень оригинальные.

8. Мотовоз. Традиционный кадр.

9. В одном месте лоток закрыли решеткой. Странное решение. Хотя идти было гораздо удобнее.

10. Канава между путями будет закрыта настилом.

11. Станция «Окская». Вот она отлично получилась.

12. Весьма красиво и необычно.

13. Жалко, что контактный рельс расположили на всех станций так, что его видно. А ведь его специально прятали под платформу, чтобы эстетически было красиво.

14. Когда отмоют пол и он будет зеркальным — будет вообще огонь.

15. А вот участок тоннеля уже с настилом на канаве. Идти очень удобно.

16. Новый вид Московского метро :)

17. Съезд около станции «Юго-Восточная».

18. Хотя и в метрах 300 от самой платформы.

19. Станция «Юго-Восточная».

20. Опять же, ждем полностью рабочий свет и когда её отмоют.

Истории создания сочленённых автобусов

lj_russos

31-01-2020 19:41

Друзья попросили разместить объявление. Интересная лекция будет.

У меня для вас одна интересная новость! В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) состоится лекция-семинар, посвящённая истории создания, а также эксплуатации сочленённых автобусов, троллейбусов и трамваев в нашей стране и мире. Владимиром Вараксиным мы (Александр Якубенко и Владимир Вараксин) расскажем вам о появлении сочленённых машин в 1930-х годах и эволюции их конструкции. Вы узнаете, как и почему конструкторы пришли к такому инженерному решению, кто придумал эту конструкцию и в каком году был построен первый сочлененный автобус.Лекция будет сопровождаться схемами,чертежами, фото и видео материалами. Все, кто располагает временем и желанием, прошу написать мне по электронной почте или Вконтакте — это необходимо для выделения нам помещения. Лекция-семинар пройдёт в МАДИ в выходные дни.

Для связи почта: loban53@gmail.com

ВК: https://vk.com/alexandr_yakubenko

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Друзья попросили разместить объявление. Интересная лекция будет.

У меня для вас одна интересная новость! В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) состоится лекция-семинар, посвящённая истории создания, а также эксплуатации сочленённых автобусов, троллейбусов и трамваев в нашей стране и мире. Владимиром Вараксиным мы (Александр Якубенко и Владимир Вараксин) расскажем вам о появлении сочленённых машин в 1930-х годах и эволюции их конструкции. Вы узнаете, как и почему конструкторы пришли к такому инженерному решению, кто придумал эту конструкцию и в каком году был построен первый сочлененный автобус.Лекция будет сопровождаться схемами,чертежами, фото и видео материалами. Все, кто располагает временем и желанием, прошу написать мне по электронной почте или Вконтакте — это необходимо для выделения нам помещения. Лекция-семинар пройдёт в МАДИ в выходные дни.

Для связи почта: loban53@gmail.com

ВК: https://vk.com/alexandr_yakubenko

Остров Сахалин и город Оха

lj_russos

30-01-2020 09:01

Это уже не первый мой репортаж про это удаленное, самобытное, интересное и иногда тленное место. Остров со сложной судьбой и прекрасными людьми.

В тот раз я возвращался с берегового комплекса «Чайво» в город Оха, чтобы улететь на Dash8-300 в Хабаровск.

1. Это обычная автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения 64Н-1. На просторах нашей необъятной это вполне себе нормальное явление.

2. Общая её протяженность по указателю 845 км. По викимапии — 854.

3. Стоят знаки,отбойники. Но, как мне показалось, многим на знаки плевать.

4. Трафик самый разношерстный.

5. Есть участки действительно неровные, как мост впереди. А так вполне себе грейдер. Хотя вики пишет, что сейчас идет ремонт и строительство дороги в Ноглики.

6. Какая-то буровая.

7. Воу!

8. р. Мухто.Вся длина речушки 20 км.

9. Американец.

10. Оха — город нефтянников. Посёлок (городом стал с 1938 года) возник при месторождении нефти, открытом в 1880 году. В 1920—1925 годах был оккупирован Японией.

11. Охинская ТЭЦ.

12. В 1880 году было открыто нефтяное месторождение, близ которого вырос посёлок Охэ (позже — Оха). Однако после нескольких неудачных попыток найти нефть посёлок был заброшен. В 1910 году на территории города созданным годом ранее товариществом «Наследники Г. И. Зотова и Ко», была добыта первая нефть. Вышка с которой под управлением инженера А. В. Миндова была пробурена скважина сохранилась до сих пор и является памятником истории «Вышка Зотова».

13. В 1920—1925 годах был оккупирован Японией. Первая промышленная нефть добыта в 1921 году. Многие старожилы считают годом основания Охи — 1925 год

14. Расцвет города пришёлся на 1970—80-е годы. Сейчас, понятно, все плохо.

15. Паровоз ПТ4-524 — памятник. Это была крупнейшая по протяжению единой лини узкоколейная железная дорога в СССР, а потом и в России. Первый участок был открыт в 1925 году. Первоначально на дороге было развито пассажирское и грузовое движение. С 1980-х годов на узкоколейной железной дороге выполнялись только грузовые перевозки. В 1986—1990 годах разрабатывался проект реконструкции железной дороги с возможностью перешивки на колею 1067 мм и последующей её передачей в состав тогдашнего Сахалинского отделения Дальневосточной железной дороги. Однако с распадом СССР проект был закрыт. В декабре 2006 года узкоколейная железная дорога была закрыта и продана на металлолом. К 2007 году были ликвидированы вся дорога и подвижной состав.

16. Во время кризиса 90-х годов, вызванного крахом СССР, город начал приходить в упадок, сопровождаемый массовым отъездом жителей. Так же, на истории Охи крайне негативно сказалось Нефтегорское землетрясение в 1995 году силой 7,6 баллов, полностью уничтожившее населённый пункт Нефтегорск, находящийся в 98 километрах южнее Охи. Жители Охи самоорганизовались в спасательные отряды и через несколько часов выдвинулись на помощь своим соседям.

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Это уже не первый мой репортаж про это удаленное, самобытное, интересное и иногда тленное место. Остров со сложной судьбой и прекрасными людьми.

В тот раз я возвращался с берегового комплекса «Чайво» в город Оха, чтобы улететь на Dash8-300 в Хабаровск.

1. Это обычная автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения 64Н-1. На просторах нашей необъятной это вполне себе нормальное явление.

2. Общая её протяженность по указателю 845 км. По викимапии — 854.

3. Стоят знаки,отбойники. Но, как мне показалось, многим на знаки плевать.

4. Трафик самый разношерстный.

5. Есть участки действительно неровные, как мост впереди. А так вполне себе грейдер. Хотя вики пишет, что сейчас идет ремонт и строительство дороги в Ноглики.

6. Какая-то буровая.

7. Воу!

8. р. Мухто.Вся длина речушки 20 км.

9. Американец.

10. Оха — город нефтянников. Посёлок (городом стал с 1938 года) возник при месторождении нефти, открытом в 1880 году. В 1920—1925 годах был оккупирован Японией.

11. Охинская ТЭЦ.

12. В 1880 году было открыто нефтяное месторождение, близ которого вырос посёлок Охэ (позже — Оха). Однако после нескольких неудачных попыток найти нефть посёлок был заброшен. В 1910 году на территории города созданным годом ранее товариществом «Наследники Г. И. Зотова и Ко», была добыта первая нефть. Вышка с которой под управлением инженера А. В. Миндова была пробурена скважина сохранилась до сих пор и является памятником истории «Вышка Зотова».

13. В 1920—1925 годах был оккупирован Японией. Первая промышленная нефть добыта в 1921 году. Многие старожилы считают годом основания Охи — 1925 год

14. Расцвет города пришёлся на 1970—80-е годы. Сейчас, понятно, все плохо.

15. Паровоз ПТ4-524 — памятник. Это была крупнейшая по протяжению единой лини узкоколейная железная дорога в СССР, а потом и в России. Первый участок был открыт в 1925 году. Первоначально на дороге было развито пассажирское и грузовое движение. С 1980-х годов на узкоколейной железной дороге выполнялись только грузовые перевозки. В 1986—1990 годах разрабатывался проект реконструкции железной дороги с возможностью перешивки на колею 1067 мм и последующей её передачей в состав тогдашнего Сахалинского отделения Дальневосточной железной дороги. Однако с распадом СССР проект был закрыт. В декабре 2006 года узкоколейная железная дорога была закрыта и продана на металлолом. К 2007 году были ликвидированы вся дорога и подвижной состав.

16. Во время кризиса 90-х годов, вызванного крахом СССР, город начал приходить в упадок, сопровождаемый массовым отъездом жителей. Так же, на истории Охи крайне негативно сказалось Нефтегорское землетрясение в 1995 году силой 7,6 баллов, полностью уничтожившее населённый пункт Нефтегорск, находящийся в 98 километрах южнее Охи. Жители Охи самоорганизовались в спасательные отряды и через несколько часов выдвинулись на помощь своим соседям.

Симбиоз архитектурного искусства и инженерного решения

lj_russos

23-01-2020 08:01

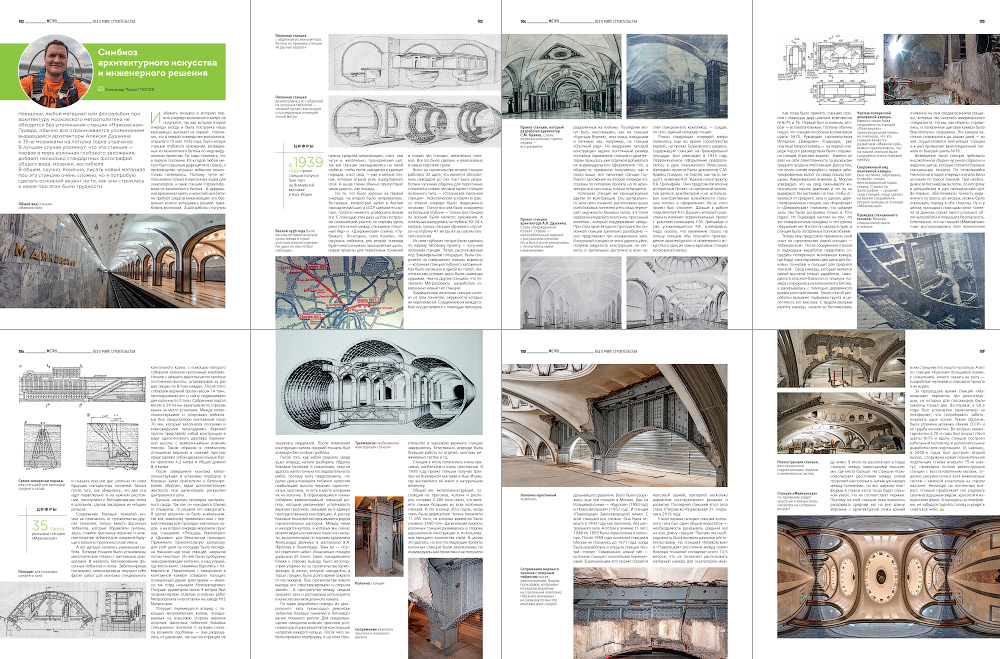

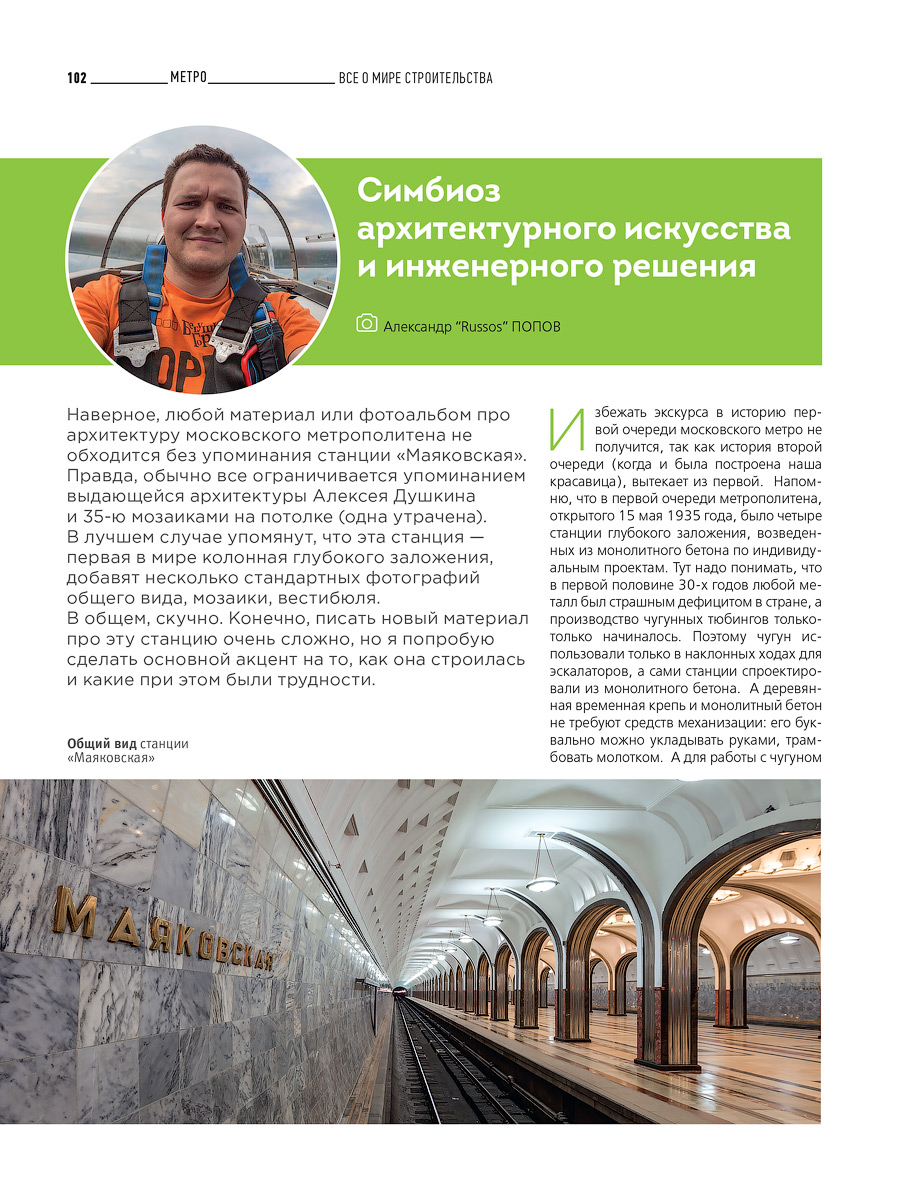

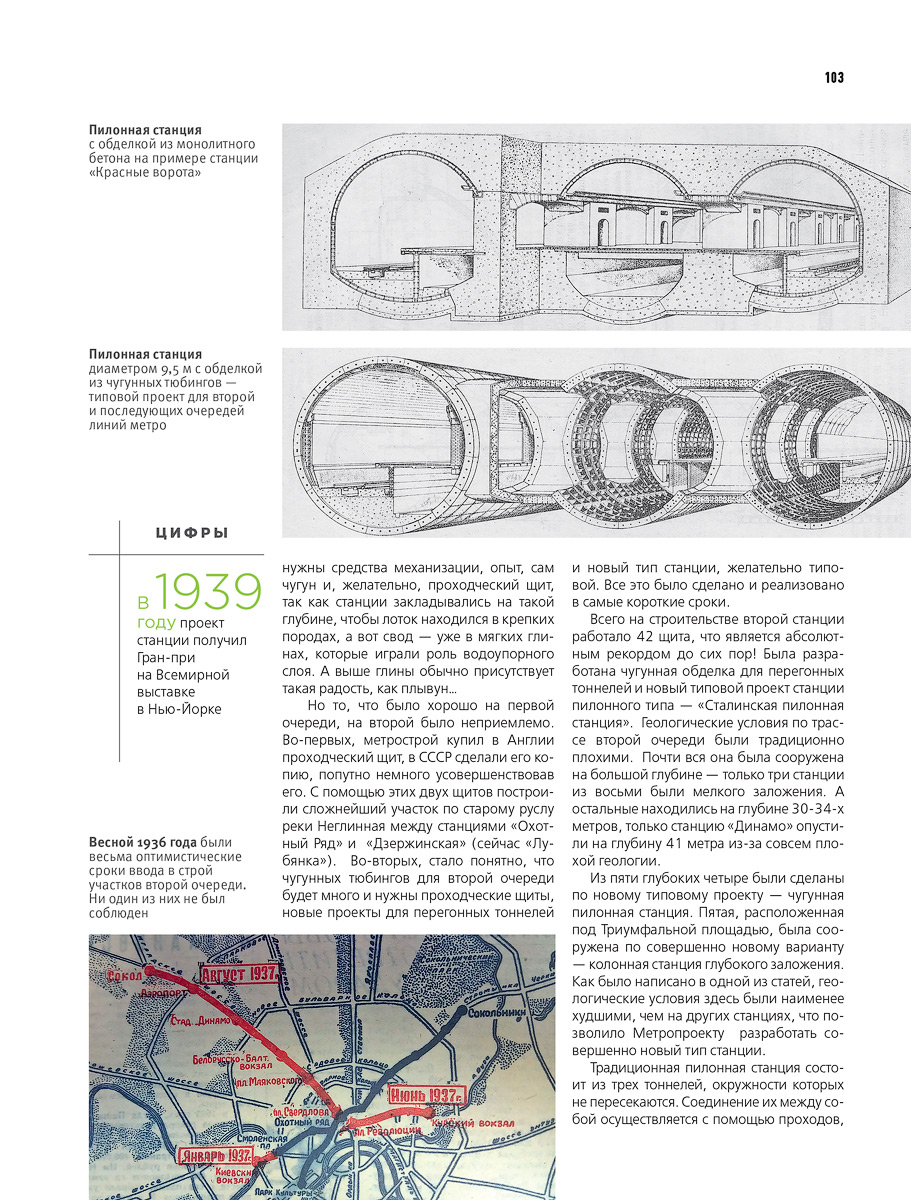

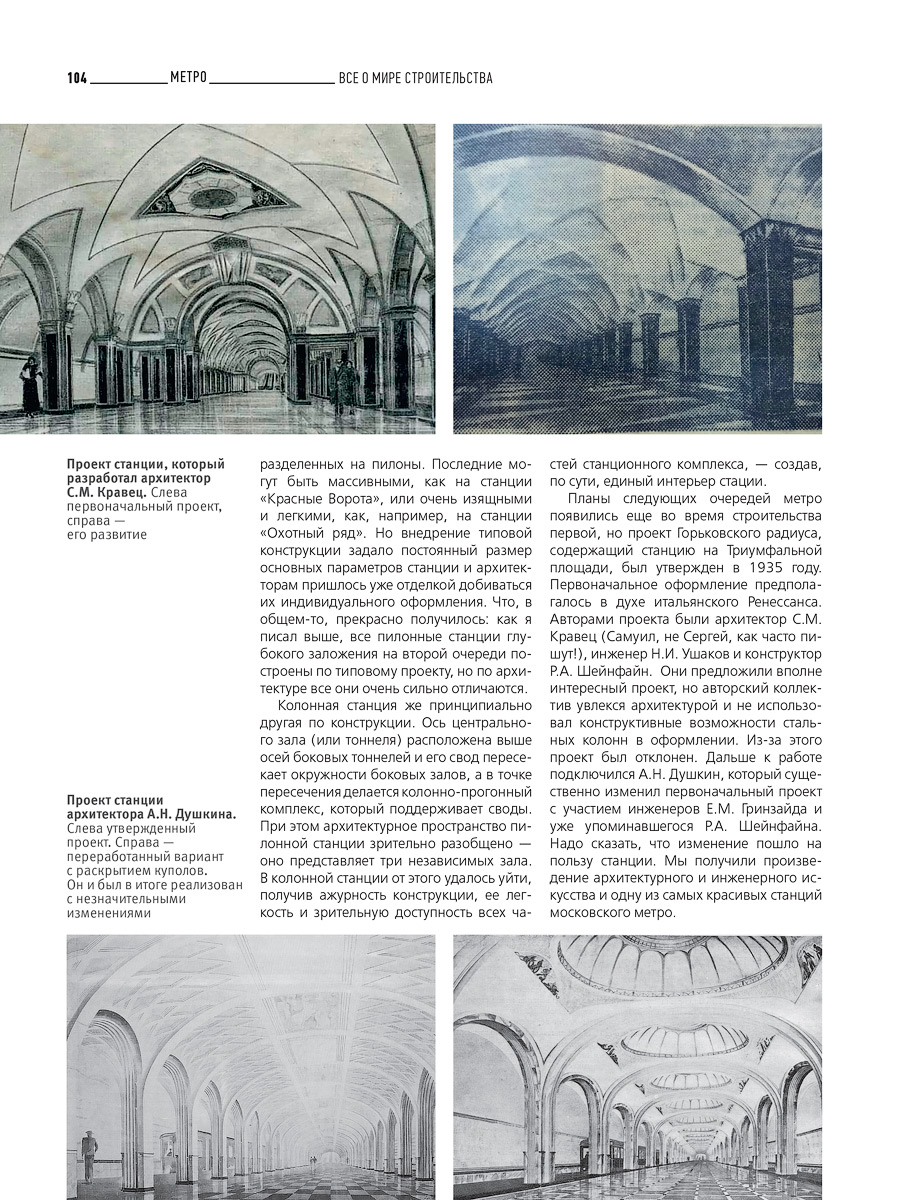

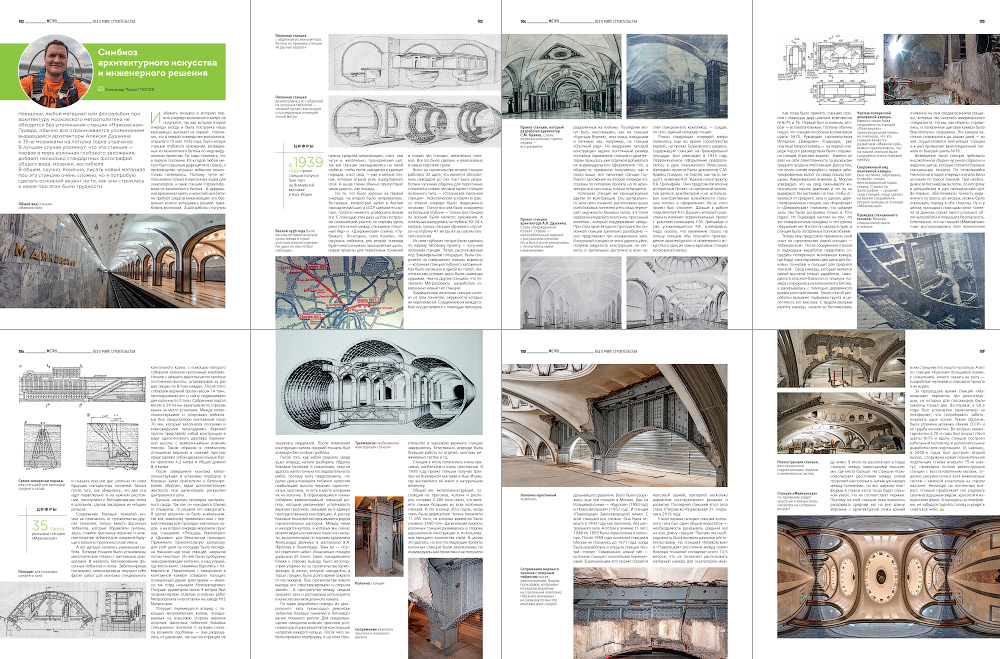

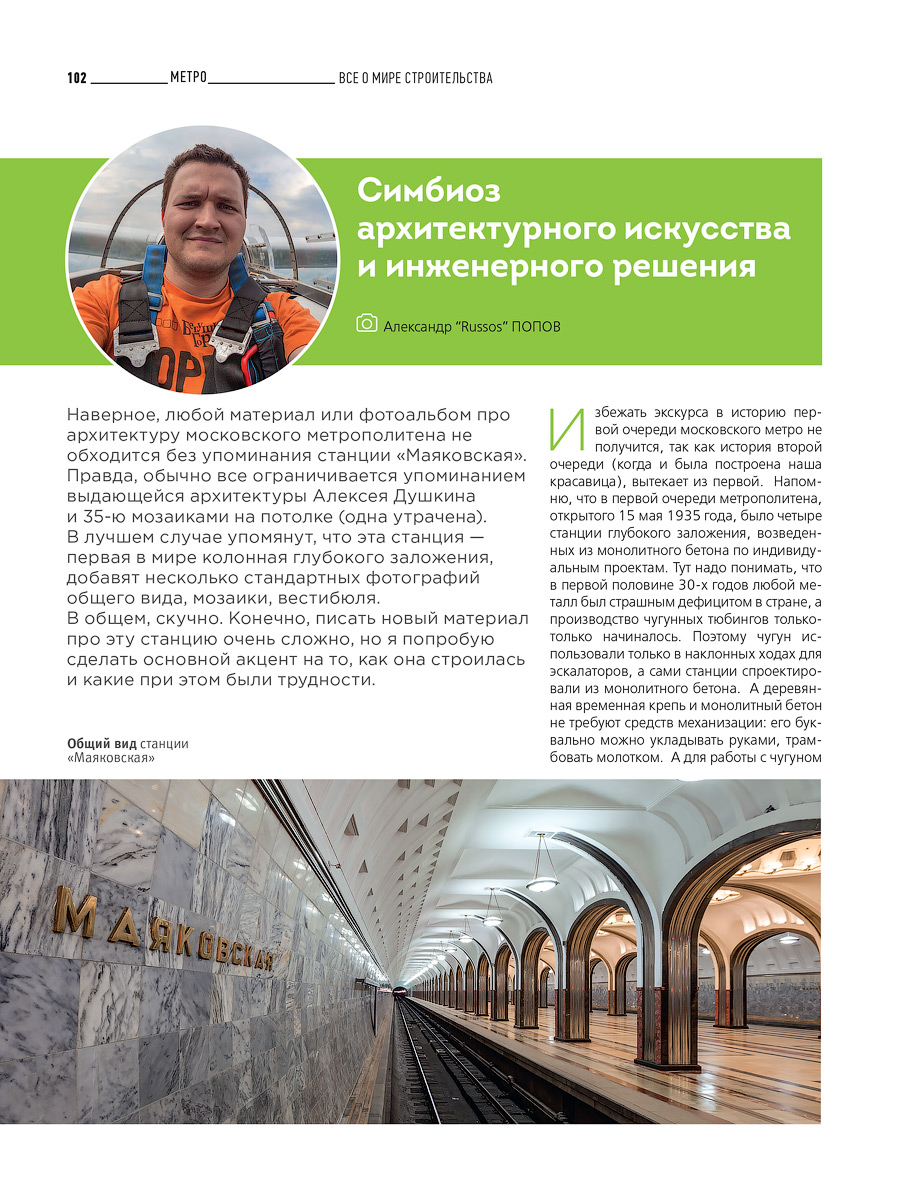

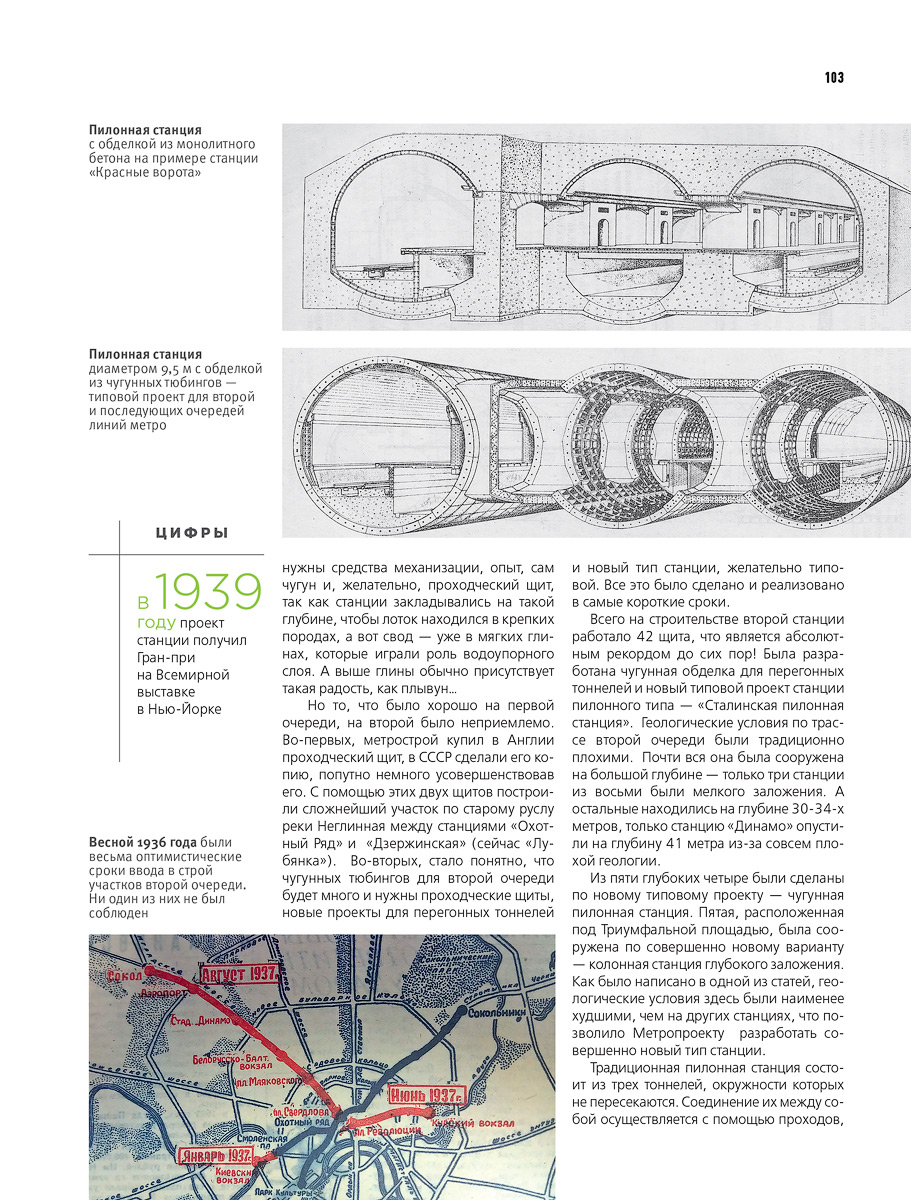

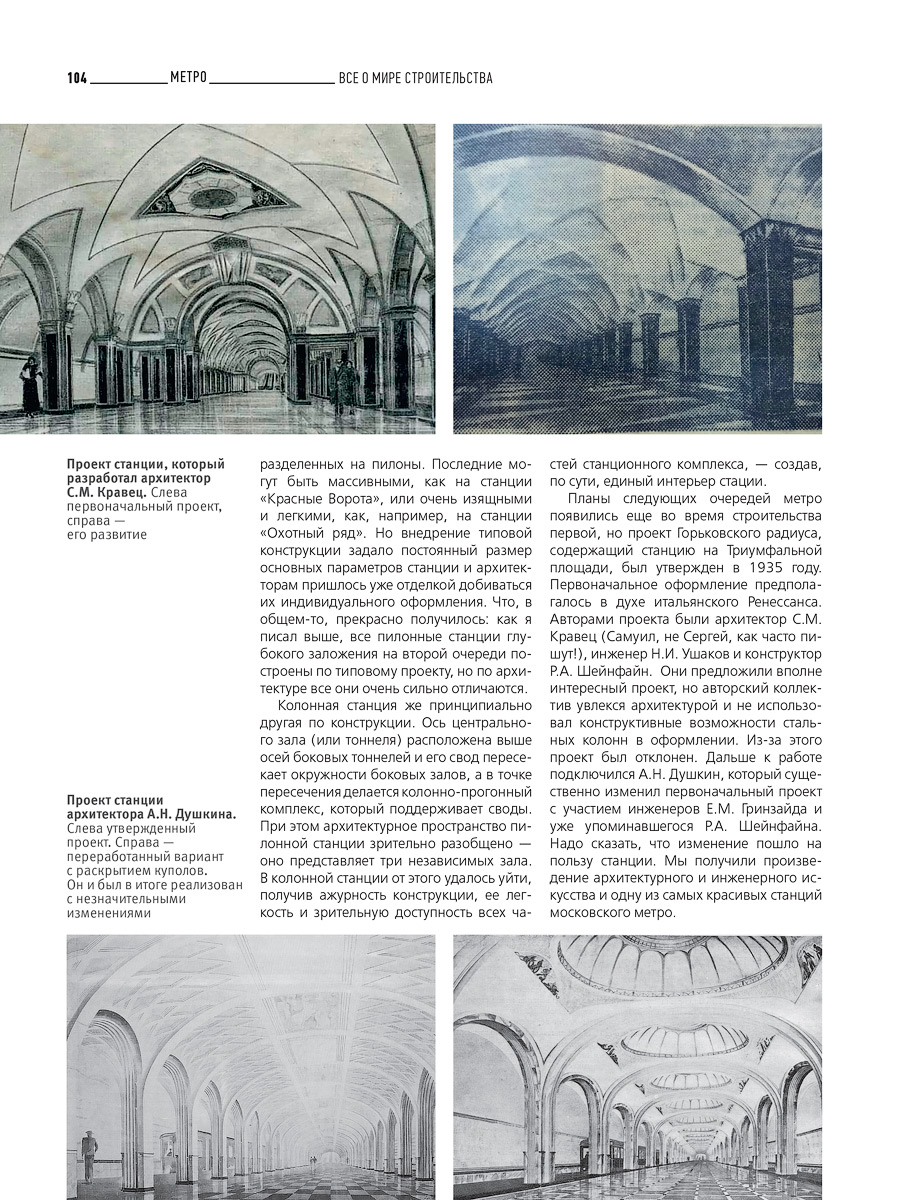

В прошлом году я написал для журнала «Все о мире строительства» материал о такой знакомой всем нам станции — «Маяковская».

Мою колонку в журнале вы можете прочитать по ссылке в пдф или под катом в виде картинок.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

В прошлом году я написал для журнала «Все о мире строительства» материал о такой знакомой всем нам станции — «Маяковская».

Мою колонку в журнале вы можете прочитать по ссылке в пдф или под катом в виде картинок.

Недостроенный канал «Волго-Дон-2»

lj_russos

18-01-2020 12:04

Увеличение безвозвратного расхода воды для мелиорации и на промышленные нужды из Цимлянского водохранилища к 1970-м годам составило свыше 10 км^3, для частичной компенсации отрицательного баланса было предложено перебросить часть воды из Волги посредством строительства 64-километрового канала, изначально предполагавшегося как составная часть системы переброски вод северных рек. После отказа от этого проекта канал решили построить как самостоятельное сооружение. Целями его создания являлось увеличение уровня воды в Цимлянском водохранилище и на нижнем Дону, что способствовало бы улучшению судоходной обстановки, частичное опреснение Азовского моря, орошение земель Волго-Донского междуречья. Также отъём воды из Волги по замыслу проектировщиков позволил бы замедлить начавшийся в то время подъём уровня Каспийского моря.

Был разработан проект ирригационного канала, предназначенного для переброски воды из Волгоградского водохранилища (река Волга) в реку Дон. Он получил название «Волго-Дон-2»

Основной целью строительства канала являлась необходимость компенсации расхода донской воды при функционировании Волго-Донского судоходного канала, перекачиваемой с помощью насосных станций через систему водохранилищ в Волгу, и дальнейшее увеличение площади орошаемых земель в бассейне нижнего Дона.

В отличие от существующего Волго-Донского судоходного канала, начинающегося южнее Волгограда (и ниже по течению от Волжской ГЭС), Волго-Дон 2 должен был начаться от посёлка Ерзовка на Волгоградском водохранилище, выше ГЭС, и идти на запад через Грачи и Паньшино.

1. Для гидростроителей был основан посёлок Ерзовка, численность рабочих доходила до 3 тысяч человек. Строительство было развернуто в середине 1980-х годов, на волжском склоне в верховьях балки Ерзовка был вырыт котлован под насосную станцию — он на переднем плане.

2. Часть маршрута канала проходила по реке Паньшинке, её русло начали расчищать и углублять.

3. На выемке грунта было задействовано два шагающих экскаватора. Общий объем земляных работ должен был составить около 80 млн кубометров.

4. Строительство было прекращено в 1990 году в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, а также возражения многих экологов. Волгоградский облсовет, принявший решение о приостановлении финансирования и прекращения строительных работ на канале с 1 августа 1990 года «в соответствии с рекомендациями экспертной комиссии Госплана СССР».

5. Как объяснял тогдашний председатель Волгоградского облисполкома Иван Шабунин, комиссия сочла, что для завершения строительства «потребуются слишком значительные капиталовложения, которых РСФСР на данный момент позволить себе не может».

6. Сметная стоимость строительства была почти 280 миллионов рублей. Освоили примерно 130-140 миллионов, построив примерно 20% канала.

7. В 90-е годы местные жители начали все расхищать и воровать.

8. На месте котлована насосной станции образовалось озеро, местные жители называют его Зеркальное. Есть легенда, что в результате неудачной попытки хищения с заброшенной строительной площадки здесь был утоплен башенный кран.

9. Эрозия почвы.

10. Вот такая вот стройка коммунизма была.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Увеличение безвозвратного расхода воды для мелиорации и на промышленные нужды из Цимлянского водохранилища к 1970-м годам составило свыше 10 км^3, для частичной компенсации отрицательного баланса было предложено перебросить часть воды из Волги посредством строительства 64-километрового канала, изначально предполагавшегося как составная часть системы переброски вод северных рек. После отказа от этого проекта канал решили построить как самостоятельное сооружение. Целями его создания являлось увеличение уровня воды в Цимлянском водохранилище и на нижнем Дону, что способствовало бы улучшению судоходной обстановки, частичное опреснение Азовского моря, орошение земель Волго-Донского междуречья. Также отъём воды из Волги по замыслу проектировщиков позволил бы замедлить начавшийся в то время подъём уровня Каспийского моря.

Был разработан проект ирригационного канала, предназначенного для переброски воды из Волгоградского водохранилища (река Волга) в реку Дон. Он получил название «Волго-Дон-2»

Основной целью строительства канала являлась необходимость компенсации расхода донской воды при функционировании Волго-Донского судоходного канала, перекачиваемой с помощью насосных станций через систему водохранилищ в Волгу, и дальнейшее увеличение площади орошаемых земель в бассейне нижнего Дона.

В отличие от существующего Волго-Донского судоходного канала, начинающегося южнее Волгограда (и ниже по течению от Волжской ГЭС), Волго-Дон 2 должен был начаться от посёлка Ерзовка на Волгоградском водохранилище, выше ГЭС, и идти на запад через Грачи и Паньшино.

1. Для гидростроителей был основан посёлок Ерзовка, численность рабочих доходила до 3 тысяч человек. Строительство было развернуто в середине 1980-х годов, на волжском склоне в верховьях балки Ерзовка был вырыт котлован под насосную станцию — он на переднем плане.

2. Часть маршрута канала проходила по реке Паньшинке, её русло начали расчищать и углублять.

3. На выемке грунта было задействовано два шагающих экскаватора. Общий объем земляных работ должен был составить около 80 млн кубометров.

4. Строительство было прекращено в 1990 году в связи с ухудшением экономической ситуации в стране, а также возражения многих экологов. Волгоградский облсовет, принявший решение о приостановлении финансирования и прекращения строительных работ на канале с 1 августа 1990 года «в соответствии с рекомендациями экспертной комиссии Госплана СССР».

5. Как объяснял тогдашний председатель Волгоградского облисполкома Иван Шабунин, комиссия сочла, что для завершения строительства «потребуются слишком значительные капиталовложения, которых РСФСР на данный момент позволить себе не может».

6. Сметная стоимость строительства была почти 280 миллионов рублей. Освоили примерно 130-140 миллионов, построив примерно 20% канала.

7. В 90-е годы местные жители начали все расхищать и воровать.

8. На месте котлована насосной станции образовалось озеро, местные жители называют его Зеркальное. Есть легенда, что в результате неудачной попытки хищения с заброшенной строительной площадки здесь был утоплен башенный кран.

9. Эрозия почвы.

10. Вот такая вот стройка коммунизма была.

Серебрянное село в Дагестане

lj_russos

16-01-2020 08:01

Кубачи — это одно из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву. С раннего Средневековья известен изготовлением кольчуг и оружия.

Село расположено на высоте около 1650 метров. Самое знаменитое ремесло кубачинцев — производство художественных изделий из металла, от оружия и военных доспехов до украшений и предметов домашнего обихода. Важнейшим предприятием является Кубачинский художественный комбинат, на котором работают примерно 500 человек; при комбинате имеется музей традиционного промысла.

Мы посетили это село и посмотрели, как там живут.

1. Где-то в горах Дагестане. неспешно едем в Кубачи.

2. Остатки террасного земледелия.

3. Пасторальный вид. У нас было две машины. Шнива и Шевроле блейзер. Вторая на дизеле. На одной из местных заправок стремного вида (а других нет), хозяин, посмотрев на блейзер, сказал: «не, парни, я его заправлять не буду. От моей солярки камазы дохнут! Вот километров через 20 будет другая — там солярка гораздо лучше».

4. Приехали в Кубачи и на село пришло облако.

5. Мы, конечно же, снимаем.

6. Красиво, чорт!

.::кликабельно::.

7. В 2014 году в селе было чуть более 3000 человек.

8. Облако продолжает наступает и кушает село.

.::кликабельно::.

9. Село расположено в междуречье рек Мехкилекотты и Кинтуракотты.

10. Аул известен аж с шестого века.

11. Современная застройка весьма безвкусная.

12. Котик!

13. А вот старая часть так и манит погулять и посмотреть.

14. Сначала ходил сверху, над облаком.

15. Дима chistoprudov

chistoprudov

16. Интересная конструкция.

17. Сортир?

18. Три полоски

19. Мопед не мой!

20. Обычная сельская жизнь в глубинке.

21. А потом пошли вниз, в облако.

22. Кажется прогуляли целый день по селу.

23. Старинная мечеть 14 века, не действующая. Местные активисты пробуют собрать деньги на её реставрацию. Местные в комментариях подсказывают, что село не запущено, кроме его старой части, которое чувствует себя не очень.

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Кубачи — это одно из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву. С раннего Средневековья известен изготовлением кольчуг и оружия.

Село расположено на высоте около 1650 метров. Самое знаменитое ремесло кубачинцев — производство художественных изделий из металла, от оружия и военных доспехов до украшений и предметов домашнего обихода. Важнейшим предприятием является Кубачинский художественный комбинат, на котором работают примерно 500 человек; при комбинате имеется музей традиционного промысла.

Мы посетили это село и посмотрели, как там живут.

1. Где-то в горах Дагестане. неспешно едем в Кубачи.

2. Остатки террасного земледелия.

3. Пасторальный вид. У нас было две машины. Шнива и Шевроле блейзер. Вторая на дизеле. На одной из местных заправок стремного вида (а других нет), хозяин, посмотрев на блейзер, сказал: «не, парни, я его заправлять не буду. От моей солярки камазы дохнут! Вот километров через 20 будет другая — там солярка гораздо лучше».

4. Приехали в Кубачи и на село пришло облако.

5. Мы, конечно же, снимаем.

6. Красиво, чорт!

.::кликабельно::.

7. В 2014 году в селе было чуть более 3000 человек.

8. Облако продолжает наступает и кушает село.

.::кликабельно::.

9. Село расположено в междуречье рек Мехкилекотты и Кинтуракотты.

10. Аул известен аж с шестого века.

11. Современная застройка весьма безвкусная.

12. Котик!

13. А вот старая часть так и манит погулять и посмотреть.

14. Сначала ходил сверху, над облаком.

15. Дима

chistoprudov

chistoprudov

16. Интересная конструкция.

17. Сортир?

18. Три полоски

19. Мопед не мой!

20. Обычная сельская жизнь в глубинке.

21. А потом пошли вниз, в облако.

22. Кажется прогуляли целый день по селу.

23. Старинная мечеть 14 века, не действующая. Местные активисты пробуют собрать деньги на её реставрацию. Местные в комментариях подсказывают, что село не запущено, кроме его старой части, которое чувствует себя не очень.

Горизонтальный лифт это плохо!

lj_russos

06-01-2020 10:01

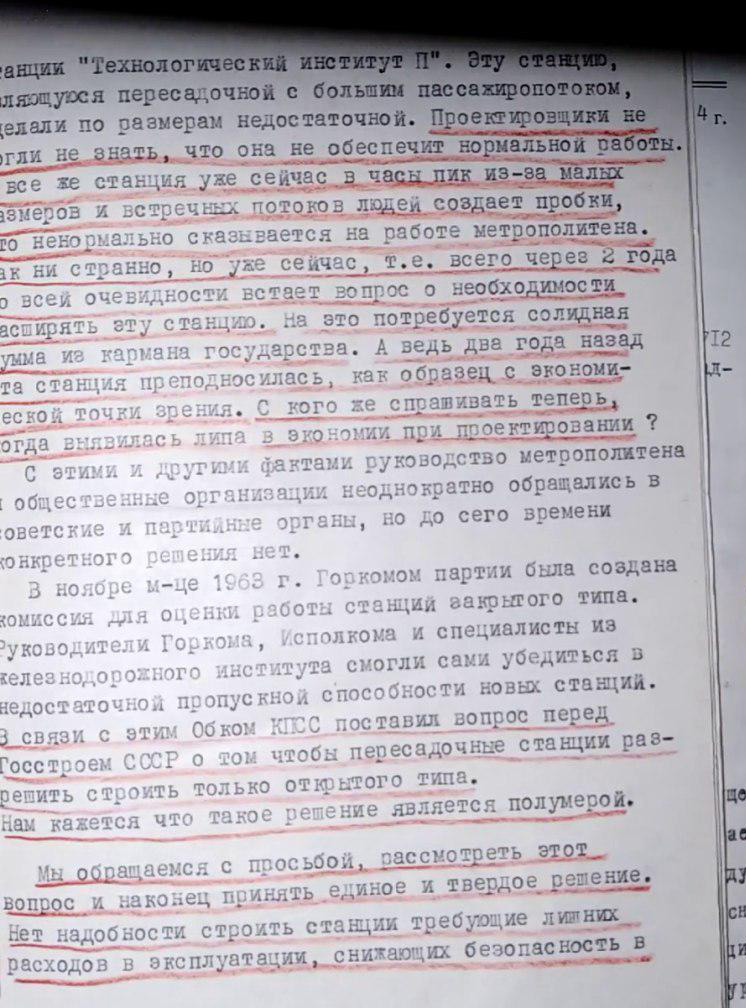

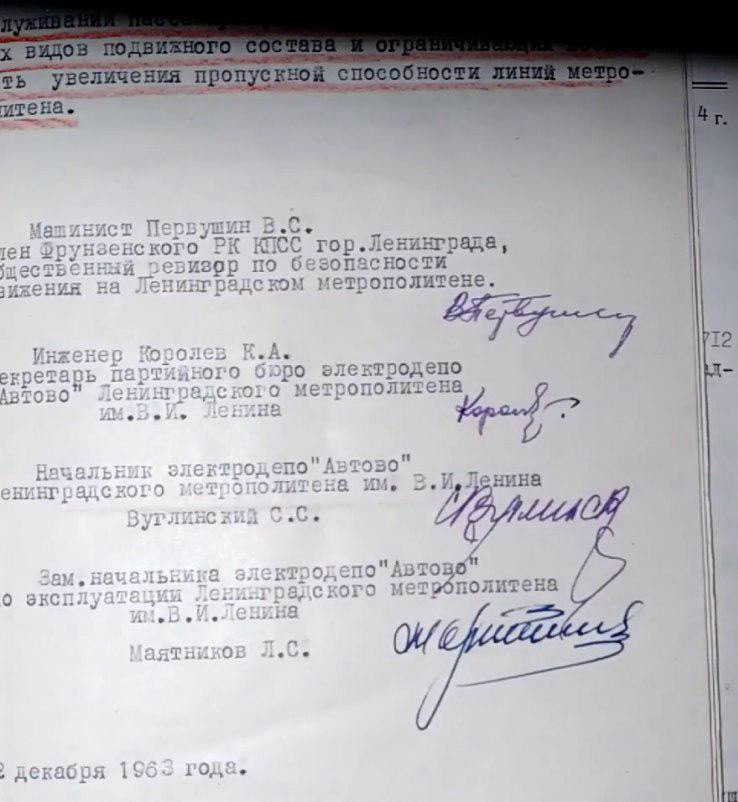

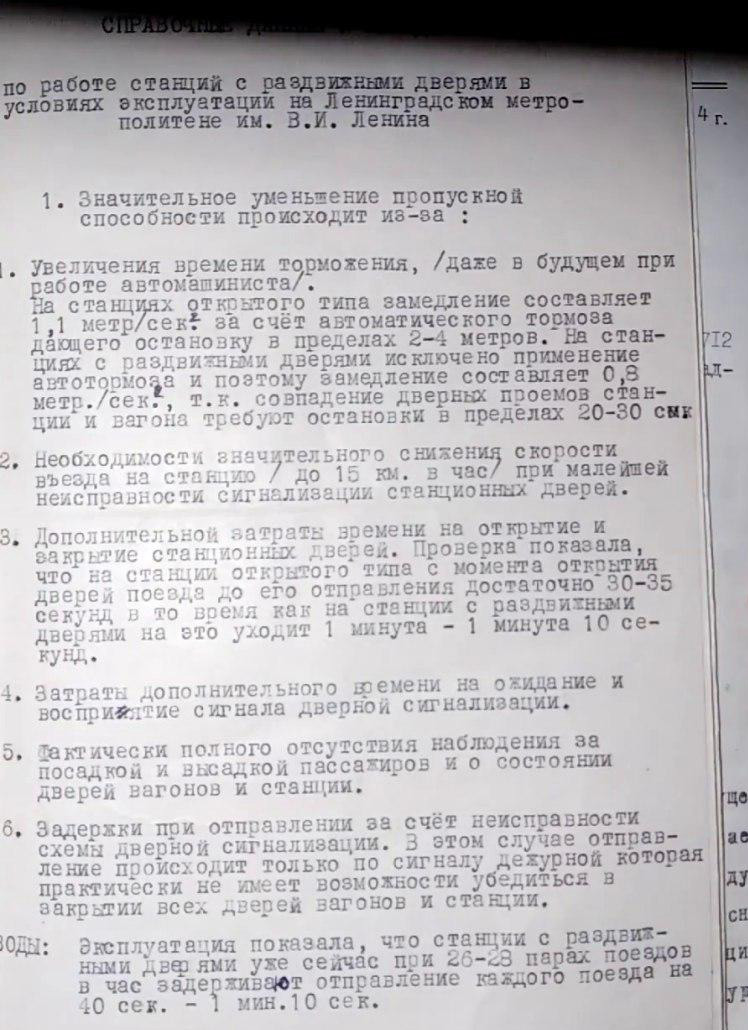

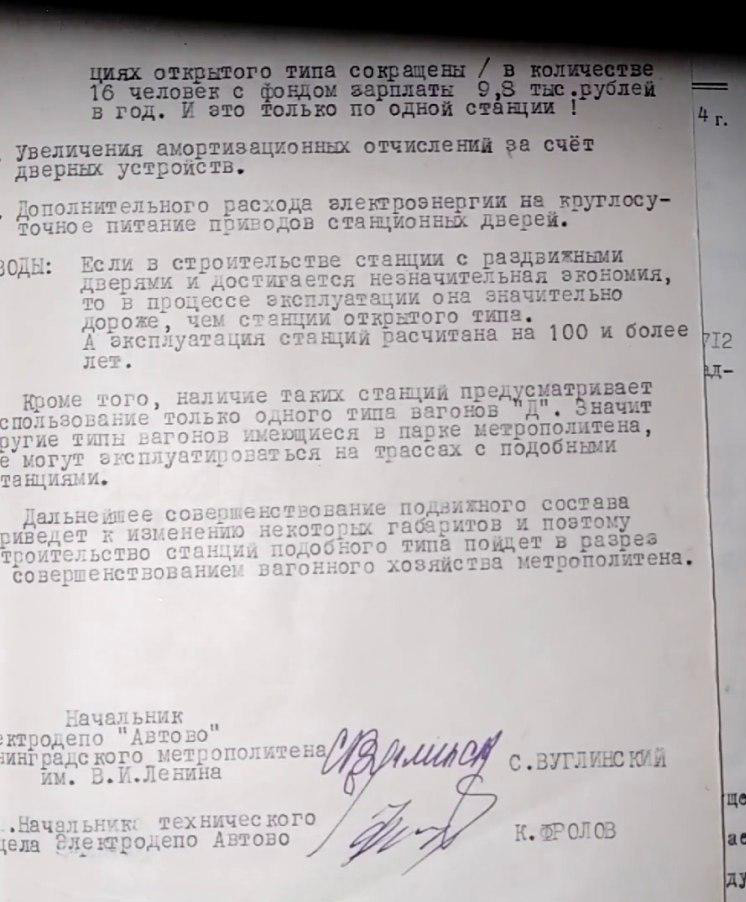

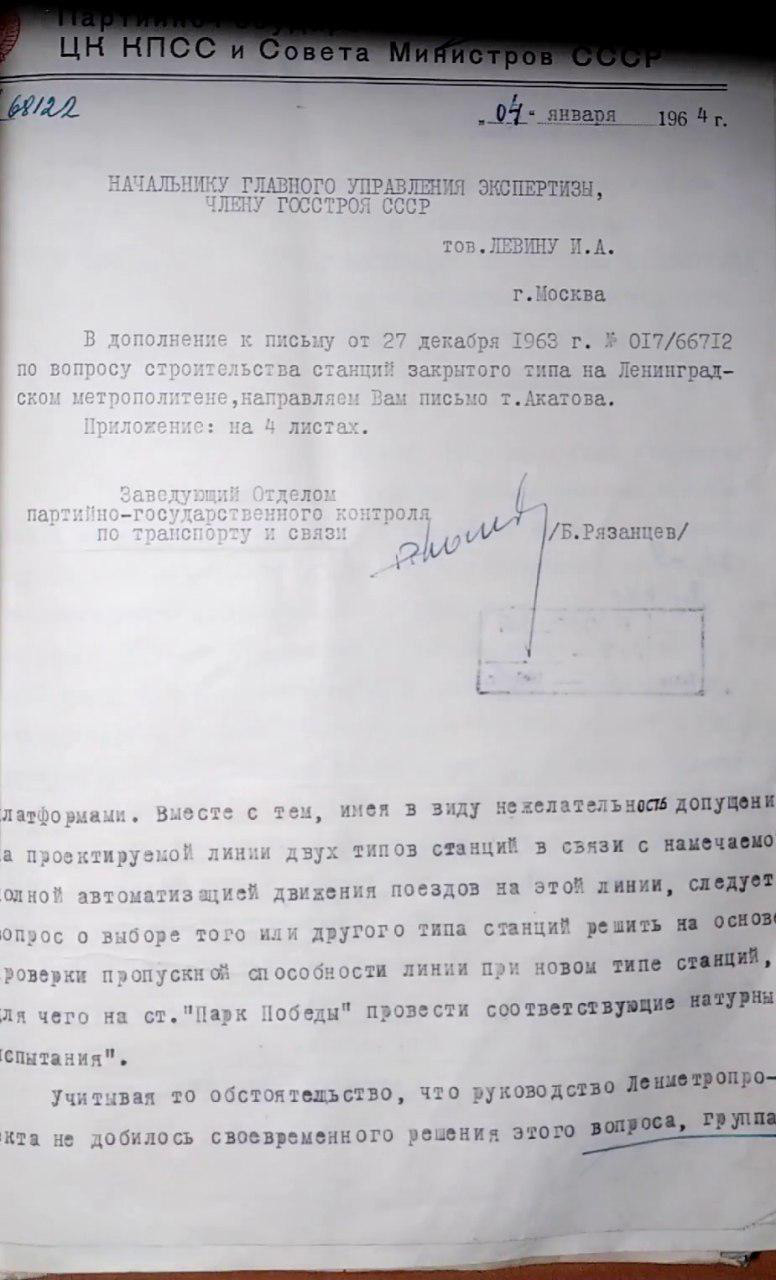

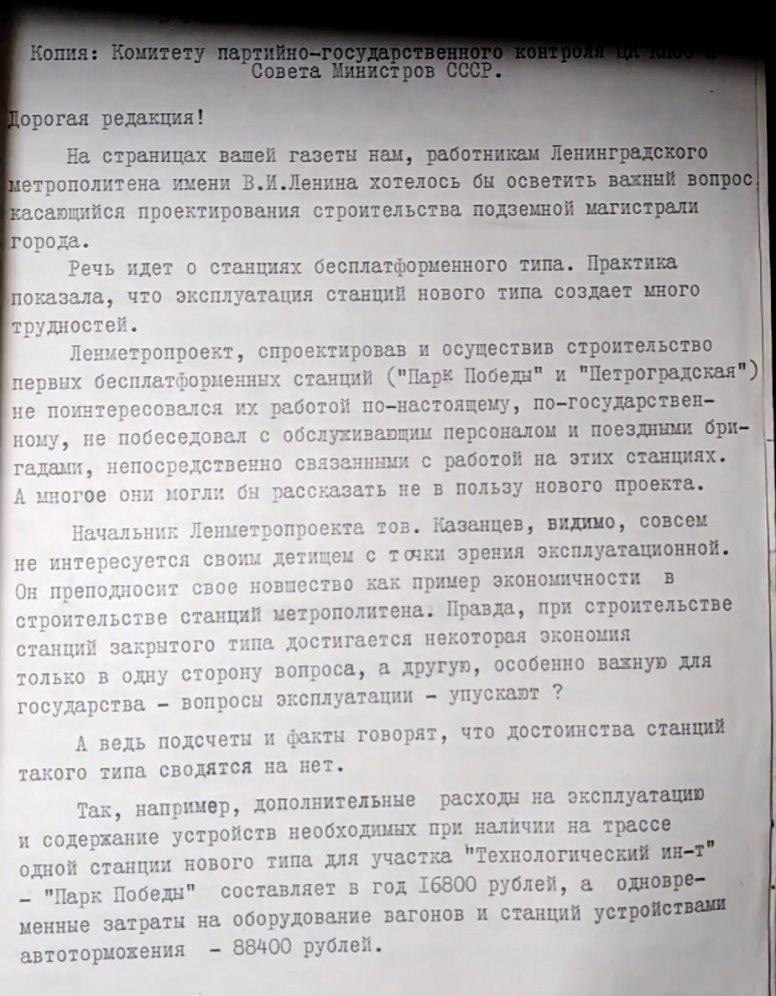

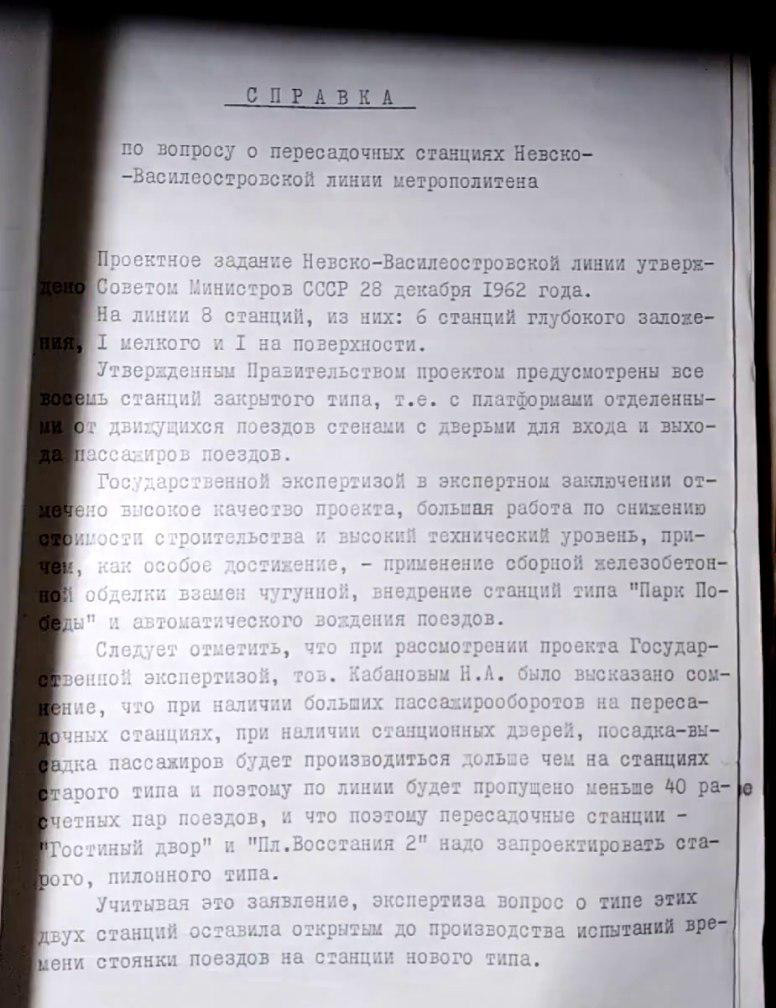

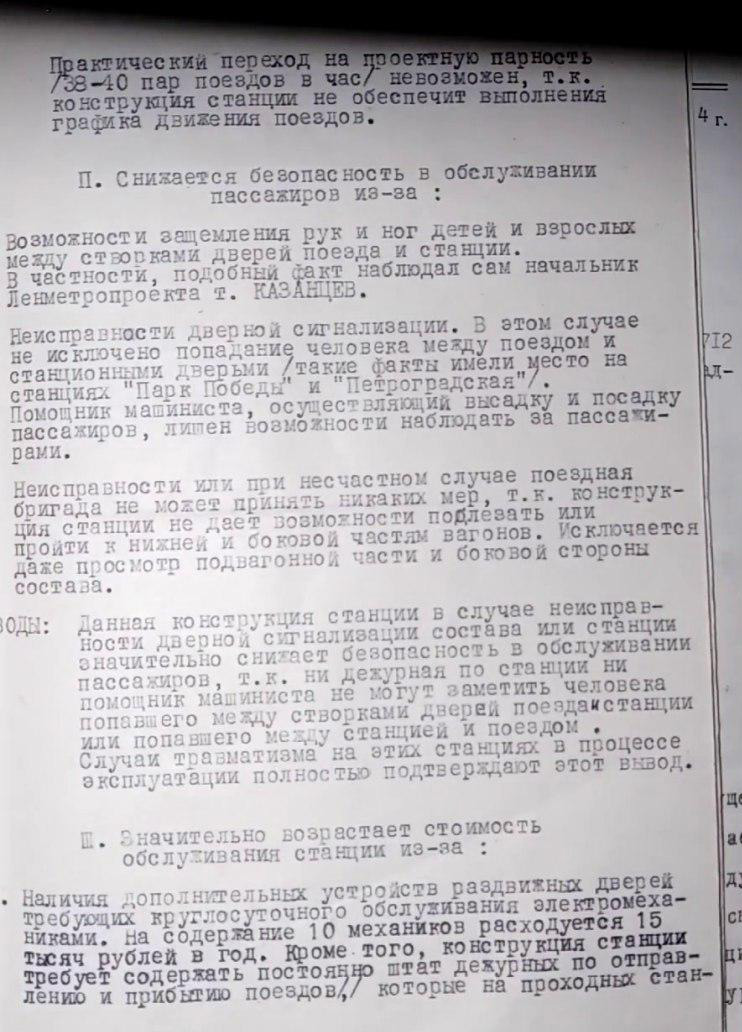

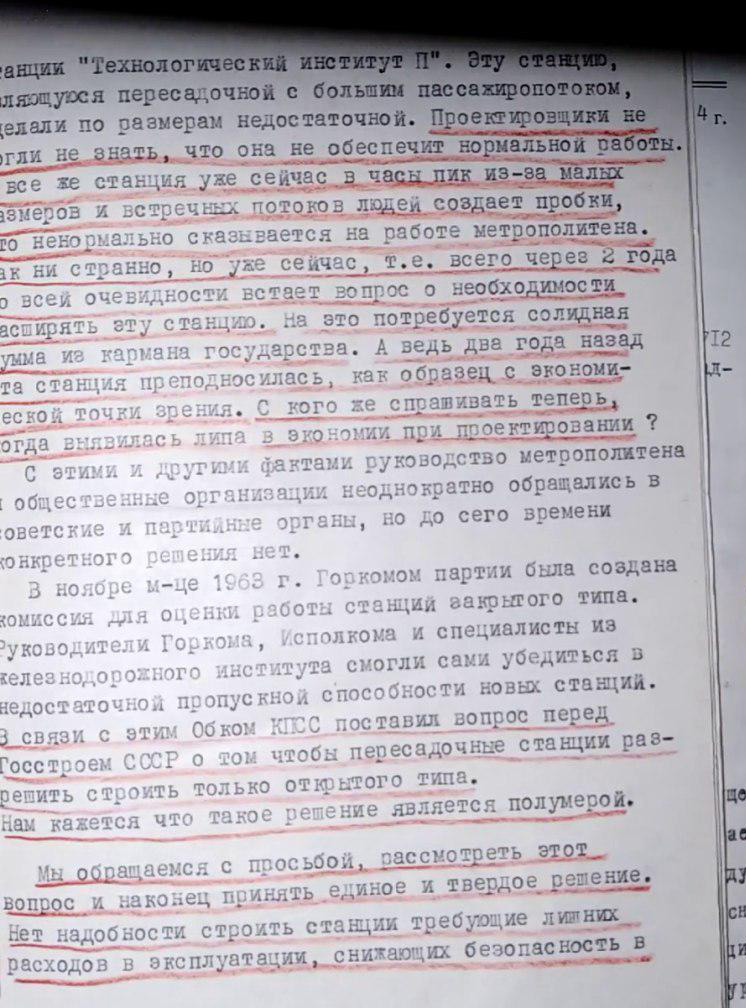

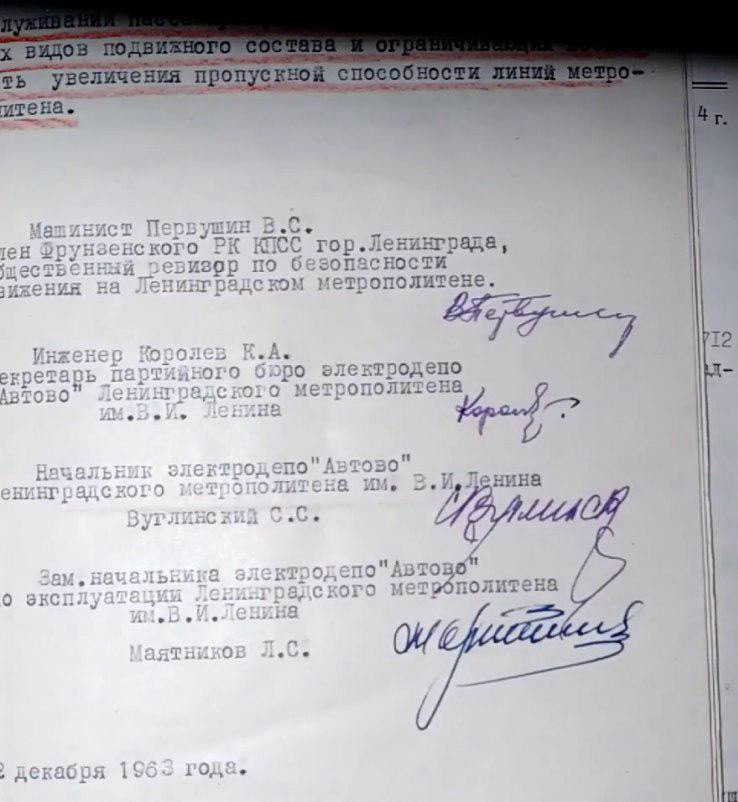

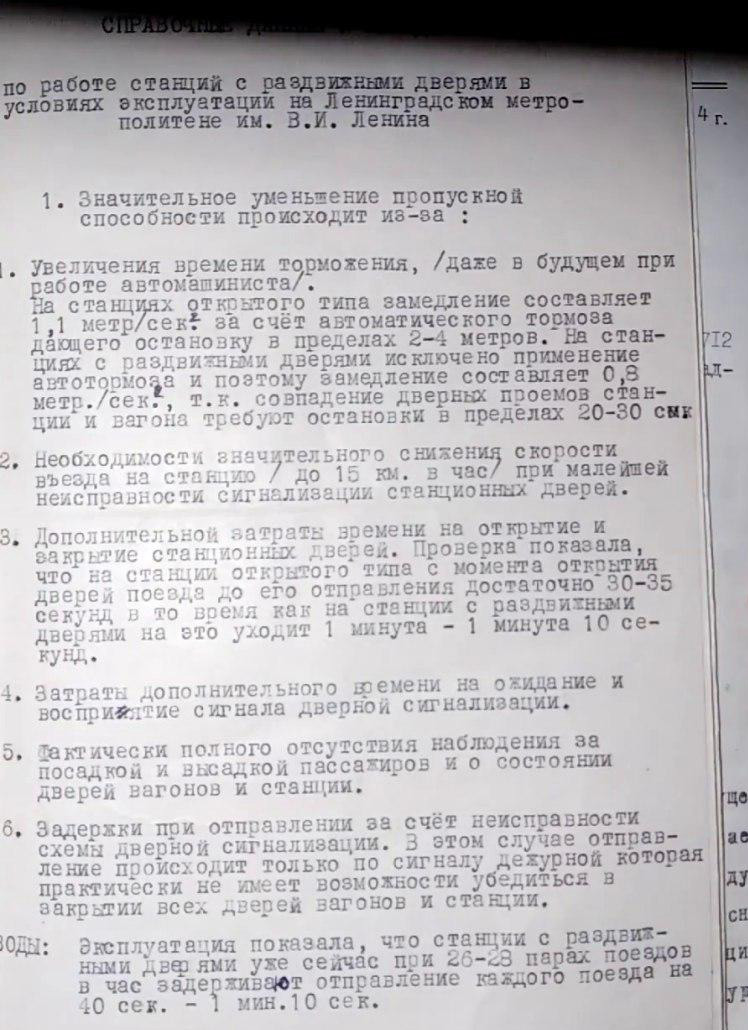

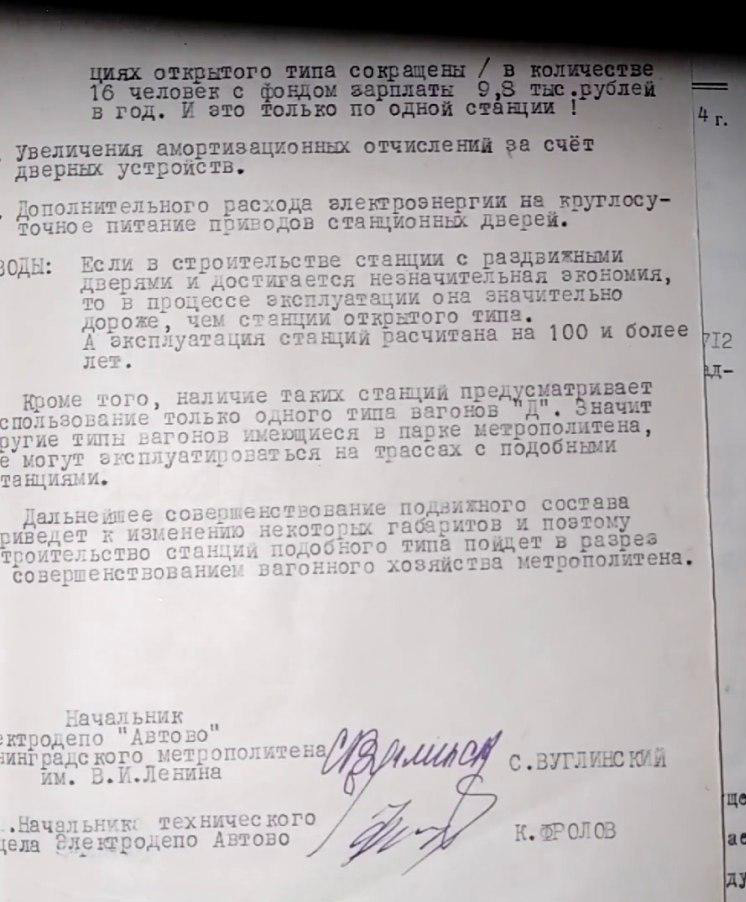

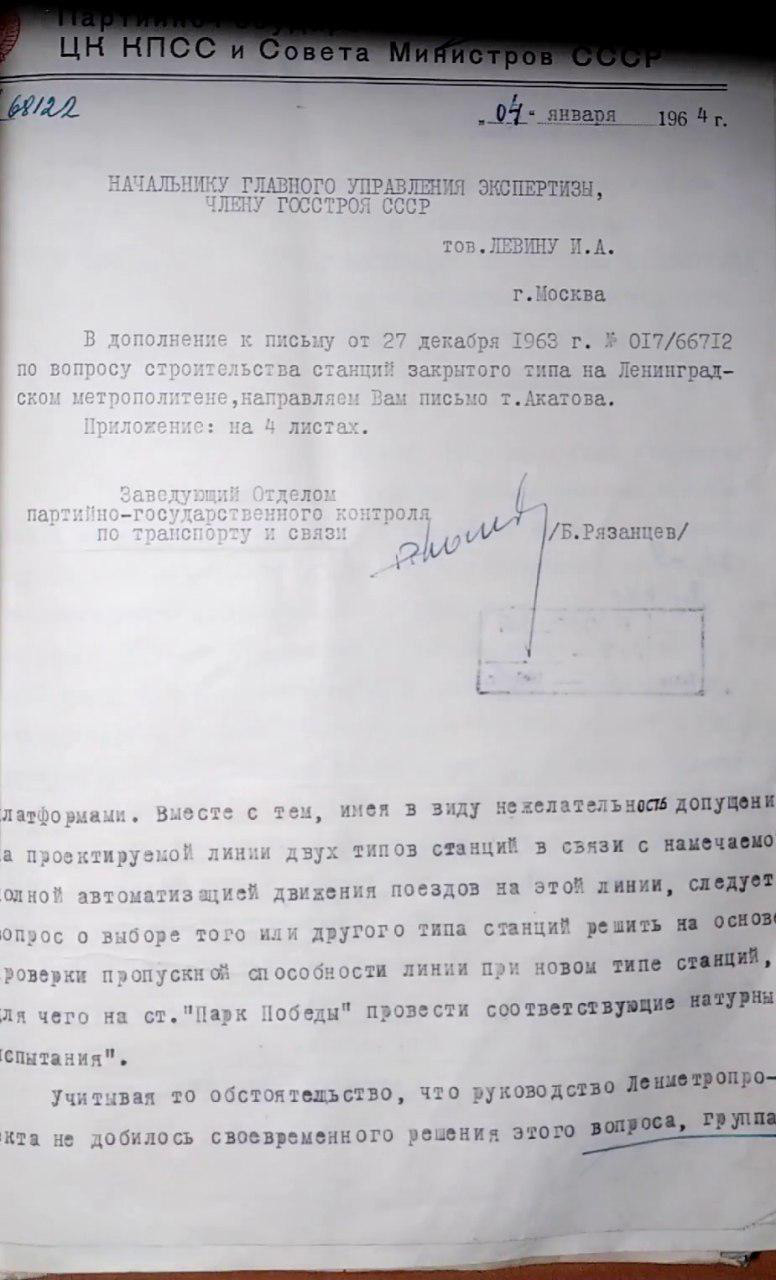

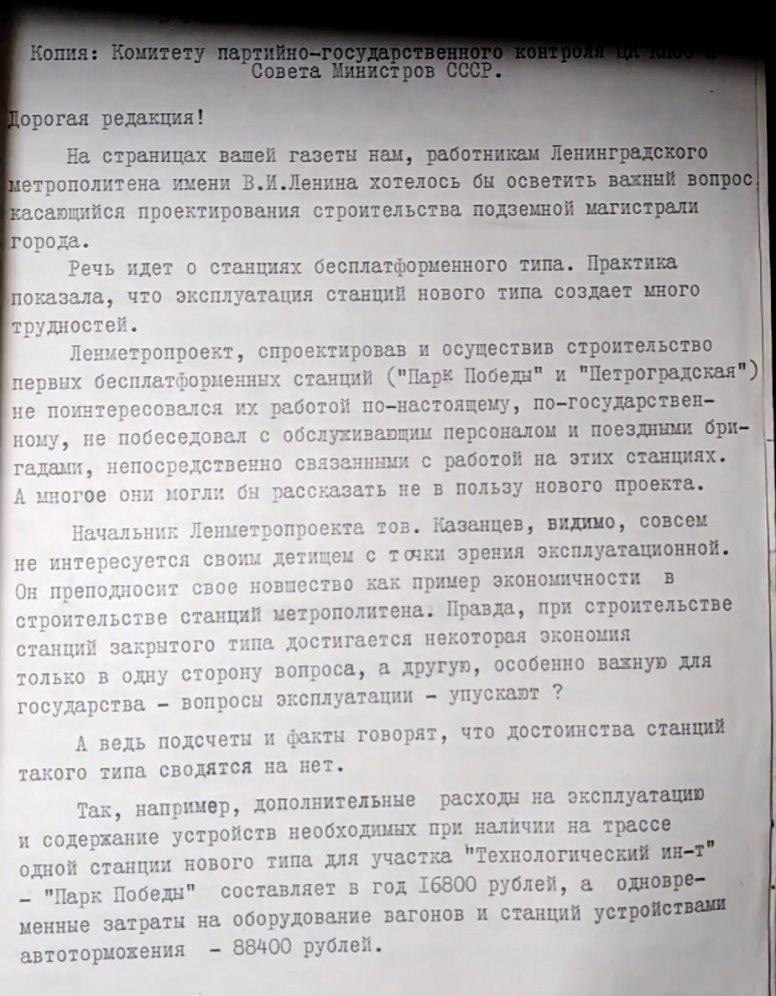

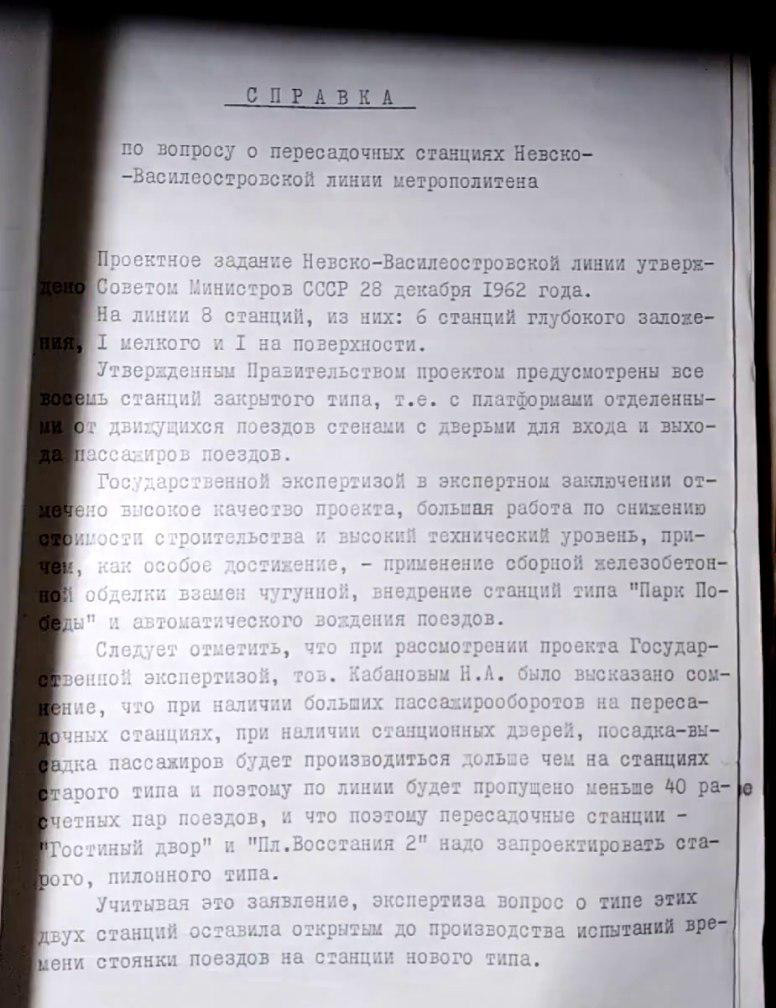

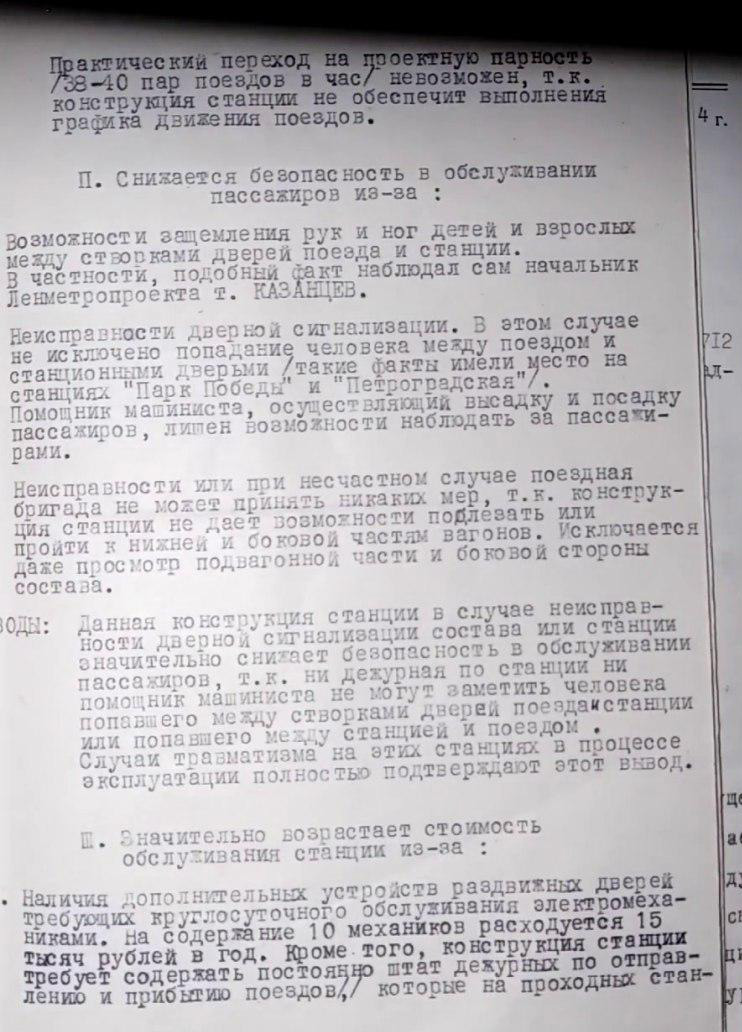

На своих лекциях по Питерское метро я, конечно, касаюсь темы так называемого «горизонтального лифта» — нового типа станции, придуманного Ленметрогипротрансом и построенной Ленинградскими коллегами в 1961 году. Ей стала станция «Парк Победы» открытая 29 апреля 1961 года.

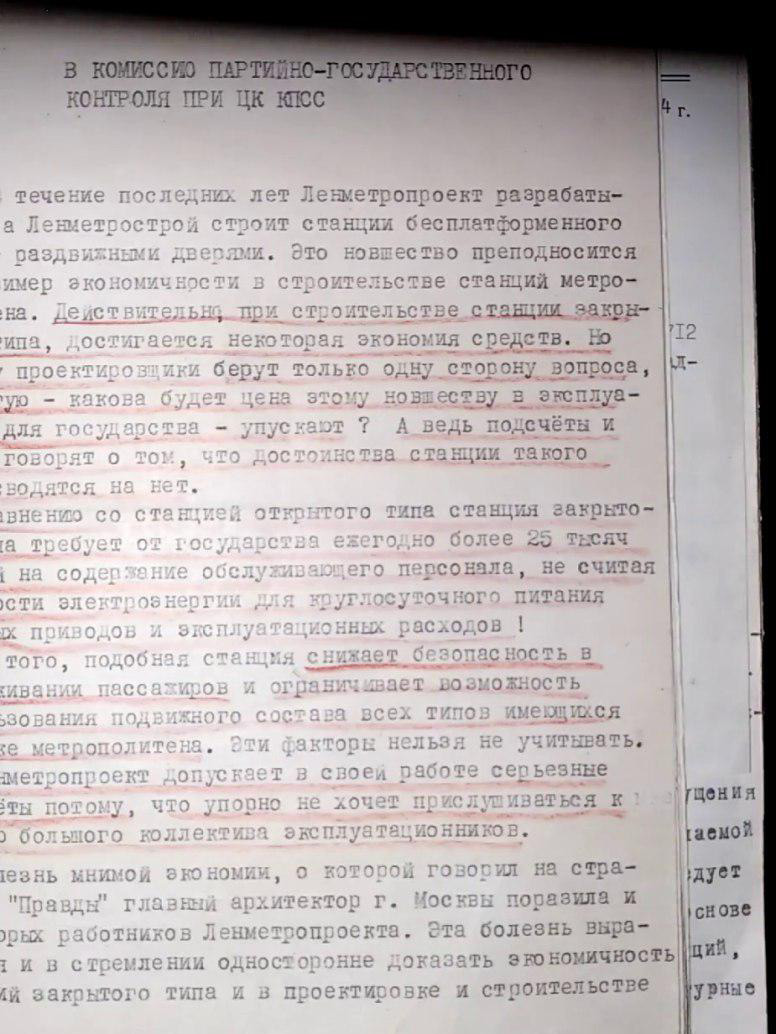

Во время лекции я всегда говорю, что несмотря на выгоду при строительстве Ленинградский метрополитен получил большой геморрой на всю жизнь и станции в эксплуатации оказались очень неудобными. Некоторе слушатели не верят. Привожу документы :)

Кто не помнит, то основное отличий станций «закрытого типа» (её другое название) заключается в том, что посадочная платформа отгорожена пот поездов стеной, в которой находятся двери. Они открываются автоматически при остановке поезда и совпадении дверных проемов.

Всего в Петербурге 12 станций закрытого типа. 10 были открыты в советское время и еще две — накануне чемпионата мира по футболу в 2018 году. Хотя последние две просто имеют раздвижные двери. В классическом «горизонтальном лифте» стена с проемами для дверей является несущей конструкцией станции. Так что двух впопыхах открытых станций к чемпионату по ногомячу мы касаться не будем.

Естественно, тогда, в 1961 году, изобретение станций возносилось на пьедестал. Преподносилось, что это современный тренд, очень хорошо и вообще. Тут надо понимать, что Ленметрогипротрансу надо было придумать что-то свое, а не копировать и развивать темы Московских коллег. А тут их еще обошел Киев, построив полностью пилонную станцию из железобетонных тюбингов. Так что идея новой станции пришлась как раз очень кстати. И потом она очень отвечала поточному и индустриальному строительству, которое в те времена было очень популярно.

Кратко суть заключается в том, что в начале трассы можно было запустить два щита, которые проходят все станции транзитом. Так как в Ленинграде шикарные грунты для строительства метро (на соответствующей глубине), то в месяц щит делал километр тоннелей легко. Потом на месте будущих станций проходили наклонный ход, раскрывали натяжную камеру. В ней же собирали щит и проходили центральный зал станции. Так как стеновые элементы ставились во время проходки щита, то при раскрытии центрального зала надо было собрать свод, лоток и внутренние конструкции.

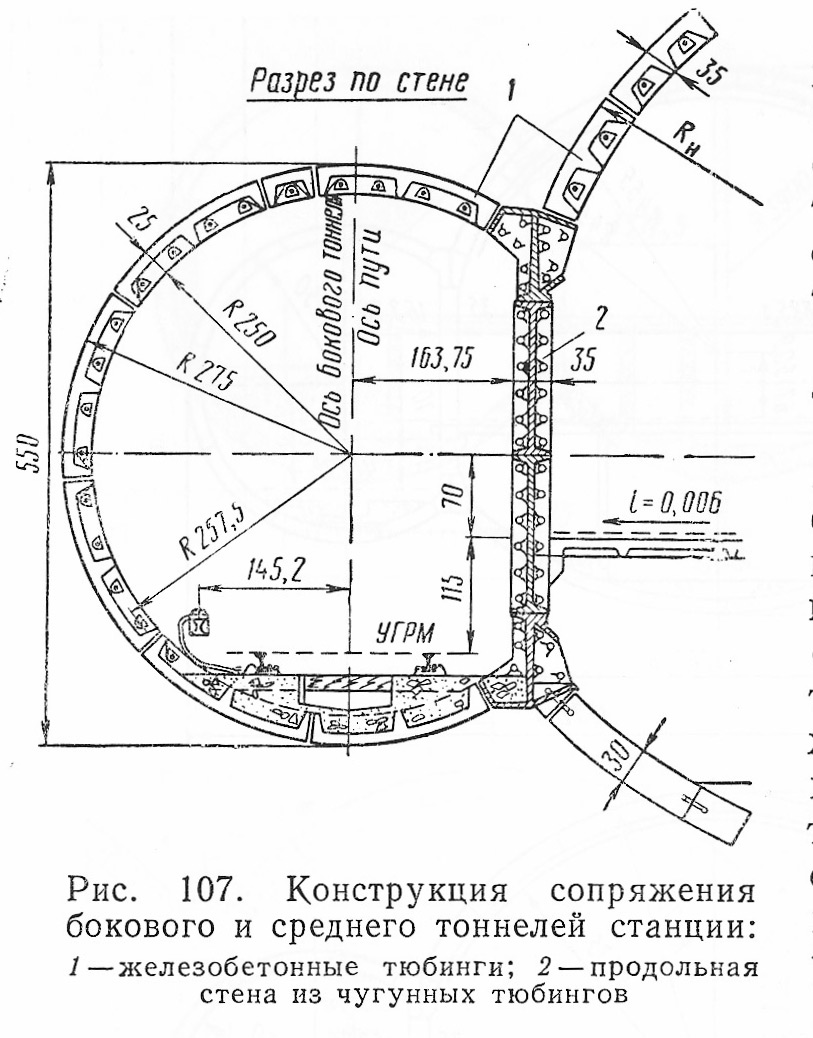

Строилось все это быстро, кто же спорит. А вот в эксплуатации эти станции оказались очень неудобными. Мои друзья из «Подземной Москвы» нашли документы в которых сотрудники Ленинградского метрополитена пишут во все инстанции, рассказывая, что горизонтальный лифт — это очень плохо. Впервые вы можете с ними ознакомиться.

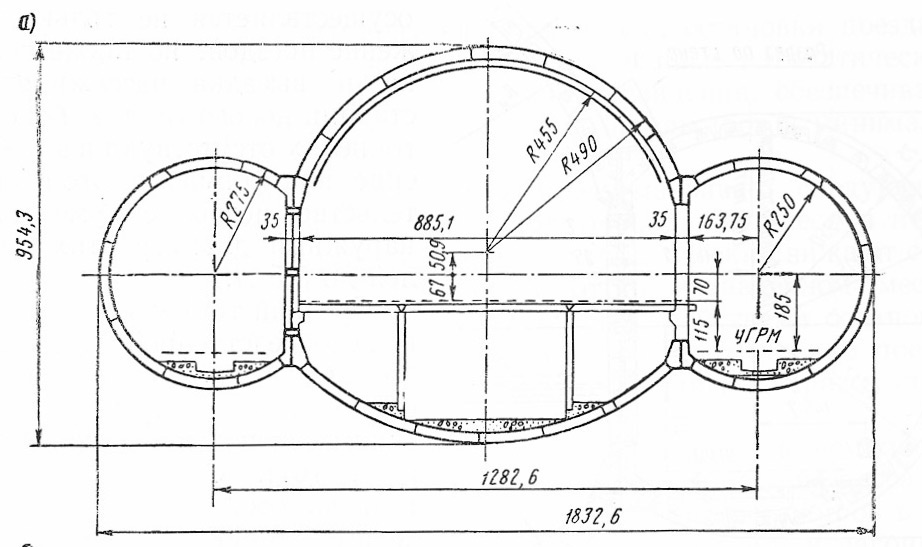

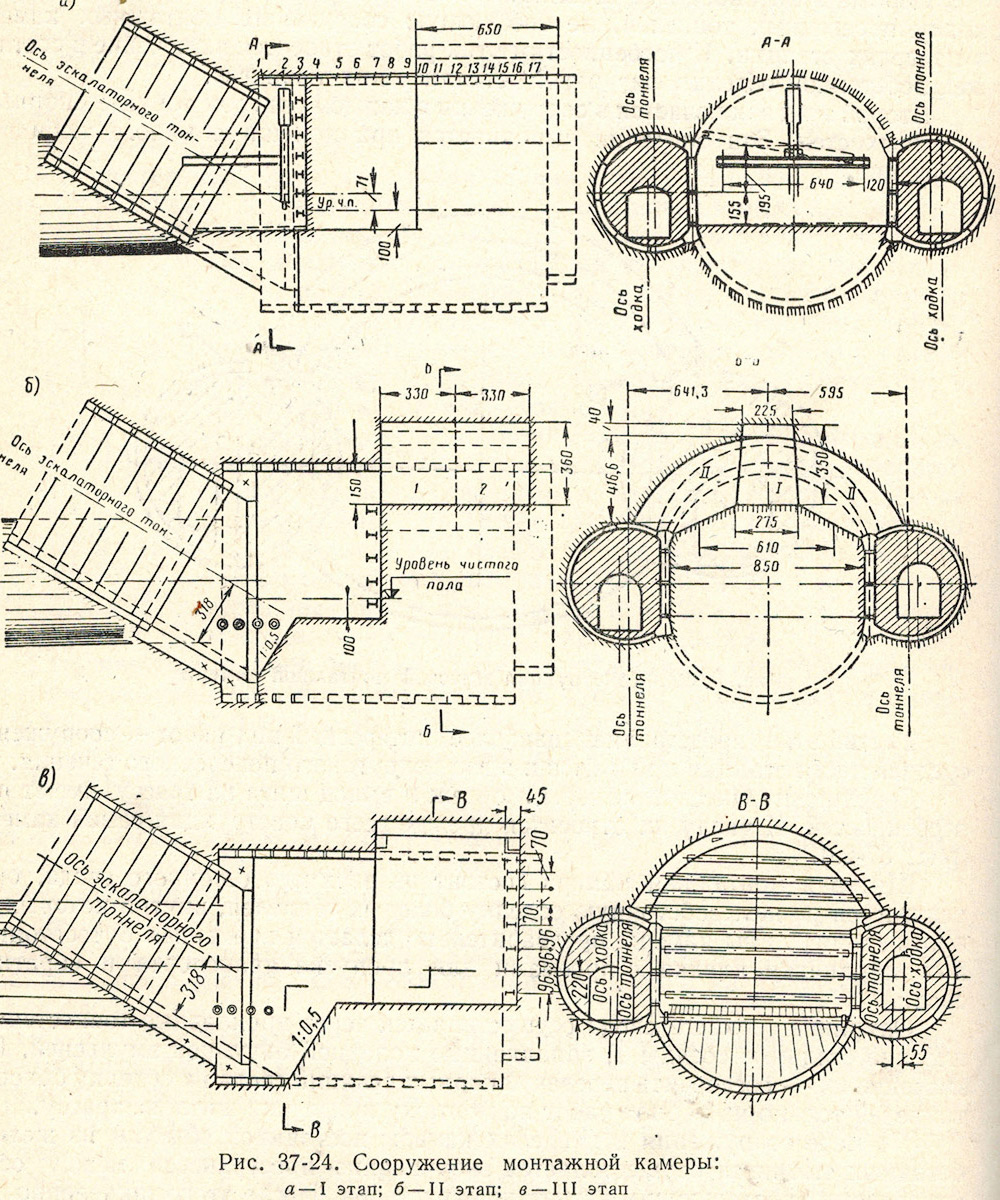

1. Сооружение натяжной камеры и монтаж станционного щита.

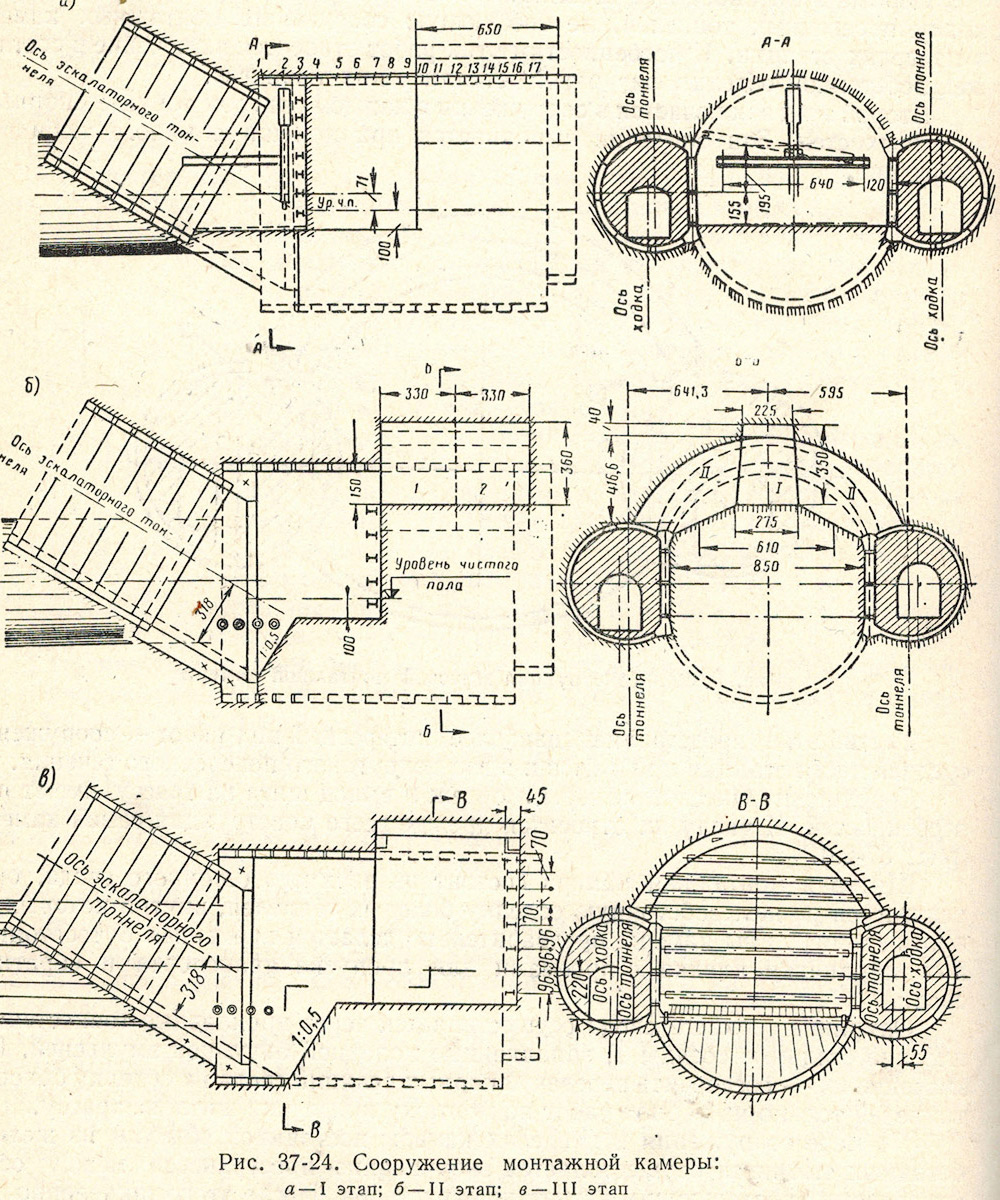

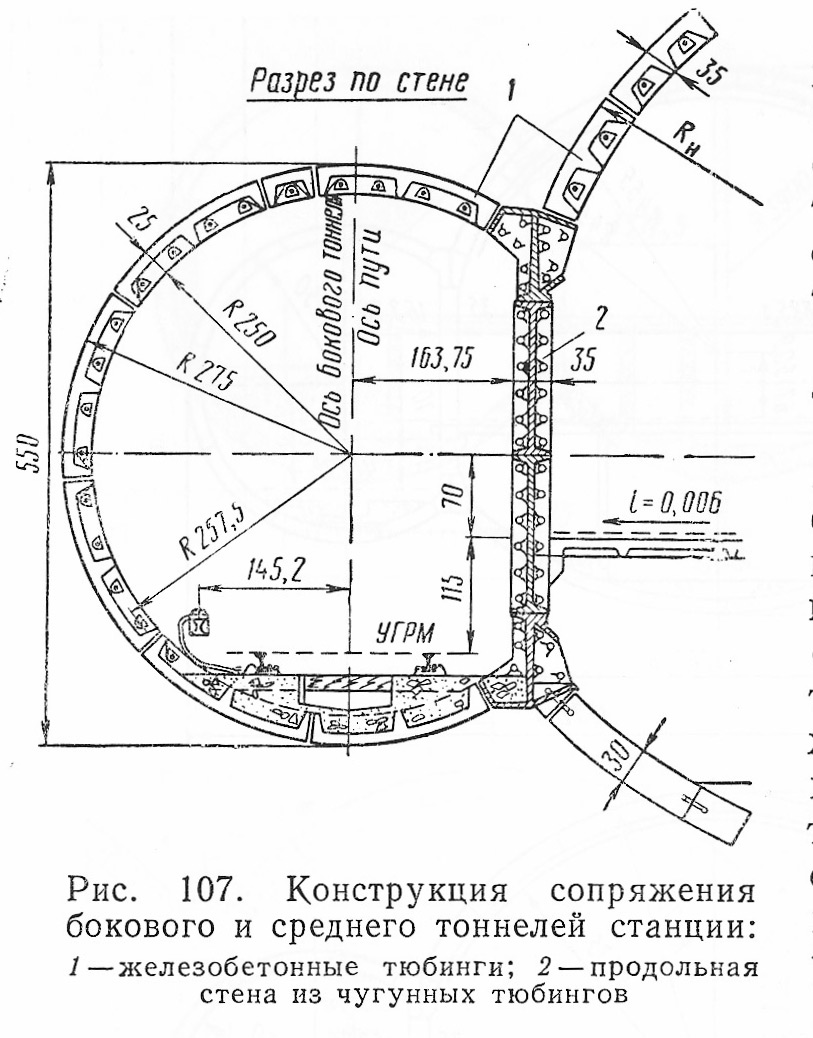

2. Конструкция сопряжение. Вертикальная стенка делалась из чугунных тюбингов. А вся станция из железобетонных.

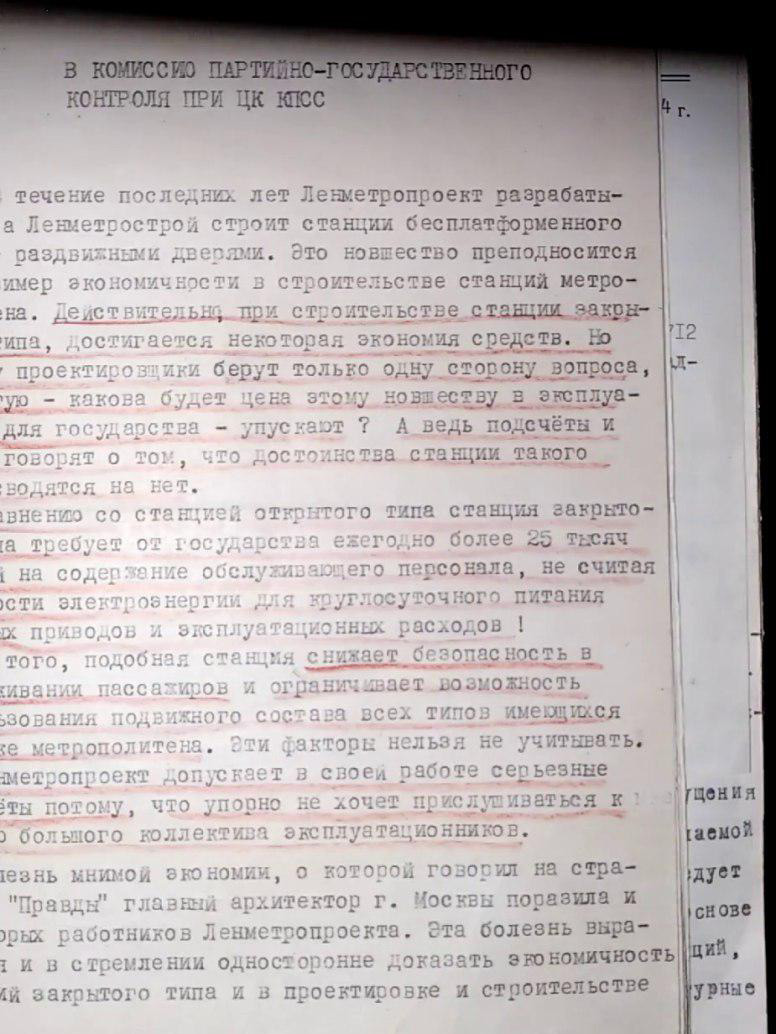

3. Так это выглядит в живую на станции «Парк Победы». Фото Игнат Черняев.

4. И коллекция документов.

5. Единовременная выгода для проектировщиков и строителей вышла боком для эксплуатации.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

На своих лекциях по Питерское метро я, конечно, касаюсь темы так называемого «горизонтального лифта» — нового типа станции, придуманного Ленметрогипротрансом и построенной Ленинградскими коллегами в 1961 году. Ей стала станция «Парк Победы» открытая 29 апреля 1961 года.

Во время лекции я всегда говорю, что несмотря на выгоду при строительстве Ленинградский метрополитен получил большой геморрой на всю жизнь и станции в эксплуатации оказались очень неудобными. Некоторе слушатели не верят. Привожу документы :)

Кто не помнит, то основное отличий станций «закрытого типа» (её другое название) заключается в том, что посадочная платформа отгорожена пот поездов стеной, в которой находятся двери. Они открываются автоматически при остановке поезда и совпадении дверных проемов.

Всего в Петербурге 12 станций закрытого типа. 10 были открыты в советское время и еще две — накануне чемпионата мира по футболу в 2018 году. Хотя последние две просто имеют раздвижные двери. В классическом «горизонтальном лифте» стена с проемами для дверей является несущей конструкцией станции. Так что двух впопыхах открытых станций к чемпионату по ногомячу мы касаться не будем.

Естественно, тогда, в 1961 году, изобретение станций возносилось на пьедестал. Преподносилось, что это современный тренд, очень хорошо и вообще. Тут надо понимать, что Ленметрогипротрансу надо было придумать что-то свое, а не копировать и развивать темы Московских коллег. А тут их еще обошел Киев, построив полностью пилонную станцию из железобетонных тюбингов. Так что идея новой станции пришлась как раз очень кстати. И потом она очень отвечала поточному и индустриальному строительству, которое в те времена было очень популярно.

Кратко суть заключается в том, что в начале трассы можно было запустить два щита, которые проходят все станции транзитом. Так как в Ленинграде шикарные грунты для строительства метро (на соответствующей глубине), то в месяц щит делал километр тоннелей легко. Потом на месте будущих станций проходили наклонный ход, раскрывали натяжную камеру. В ней же собирали щит и проходили центральный зал станции. Так как стеновые элементы ставились во время проходки щита, то при раскрытии центрального зала надо было собрать свод, лоток и внутренние конструкции.

Строилось все это быстро, кто же спорит. А вот в эксплуатации эти станции оказались очень неудобными. Мои друзья из «Подземной Москвы» нашли документы в которых сотрудники Ленинградского метрополитена пишут во все инстанции, рассказывая, что горизонтальный лифт — это очень плохо. Впервые вы можете с ними ознакомиться.

1. Сооружение натяжной камеры и монтаж станционного щита.

2. Конструкция сопряжение. Вертикальная стенка делалась из чугунных тюбингов. А вся станция из железобетонных.

3. Так это выглядит в живую на станции «Парк Победы». Фото Игнат Черняев.

4. И коллекция документов.

5. Единовременная выгода для проектировщиков и строителей вышла боком для эксплуатации.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Спасибо товарищу Сталину за индустриализацию!

lj_russos

31-12-2019 21:01

Гулял я тут по городу Мюнхену и, естественно, зашел в местный политехнический музей. Называется он — Немецкий музей достижений естественных наук и техники или Немецкий музей (Deutsches Museum).

Это огромный комплекс в пять этажей и огромным подвалом. Сам музей состоит из трех филиалов. Собственно сам немецкий музей, авиационный и транспортный (там машины и жд транспорт). До последнего к сожалению не добрался. А вот первые два посетил.

Авиационный музей порадовал коллекцией немецких Вундервафель, например, таких как VJ-101 или Dornier Do.31

А вот немецкий музей меня удивил. Во-первых в подвале находится огромная коллекция посвященная горному делу. Подвал разбит на три уровня, где я ходил по штольням, шахтам и выработкам, смотря на историю развития немецкого горного дела. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. В какой-то момент, видя буровые машины для проходки стволов конца 19 века я стал думать, что в Российском империи отставание было лет на 50-60. Оказывается, я немного ошибся.

Во-вторых, удивило сколько сохранилось оборудования и техники конца 19 и начала 20 века! Сколько высокотехнологического оборудования и станков! Причем собственного производства.

Я вот не помню что бы в нашем Политехе была такая коллекция старых моторов, генераторов и прочего хозяйства, причем производства Российской империи. Может вы помните?

Давайте посмотрим, что же использовали в горном и шахтном деле в конце 19 века в Германии.

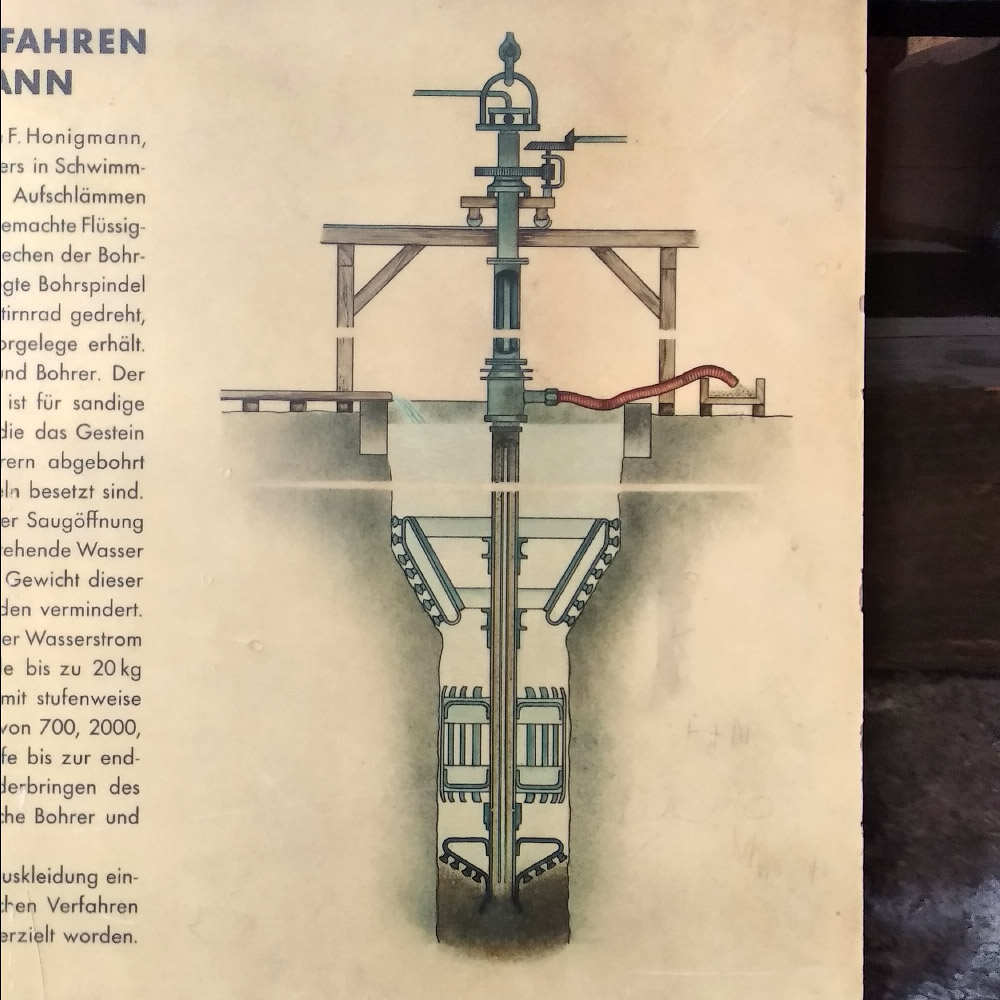

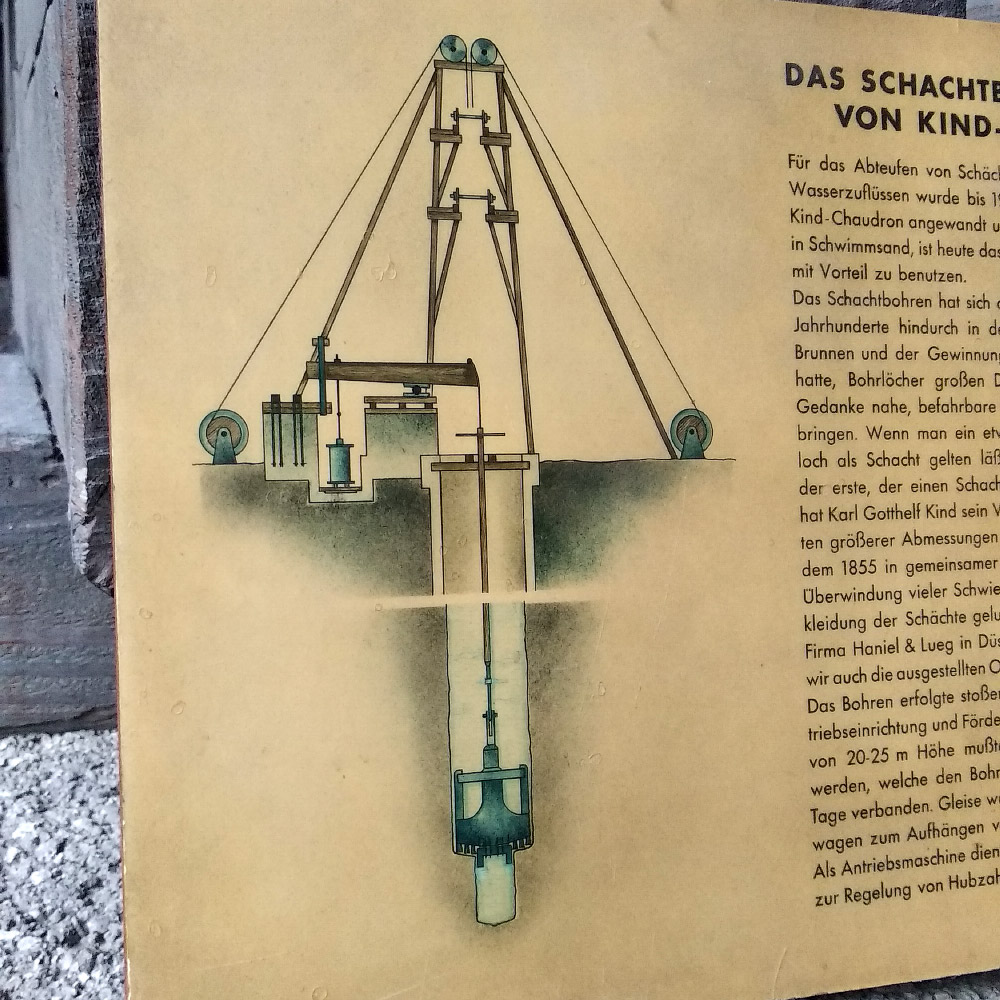

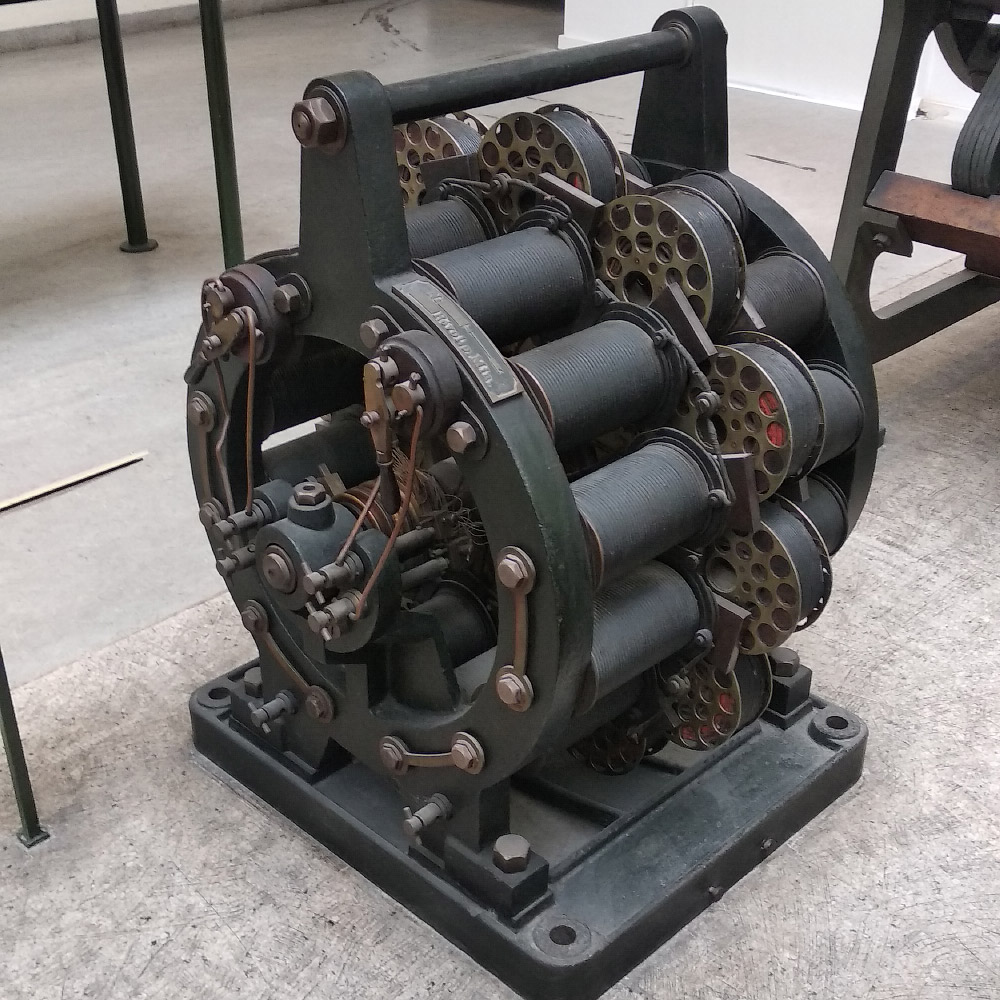

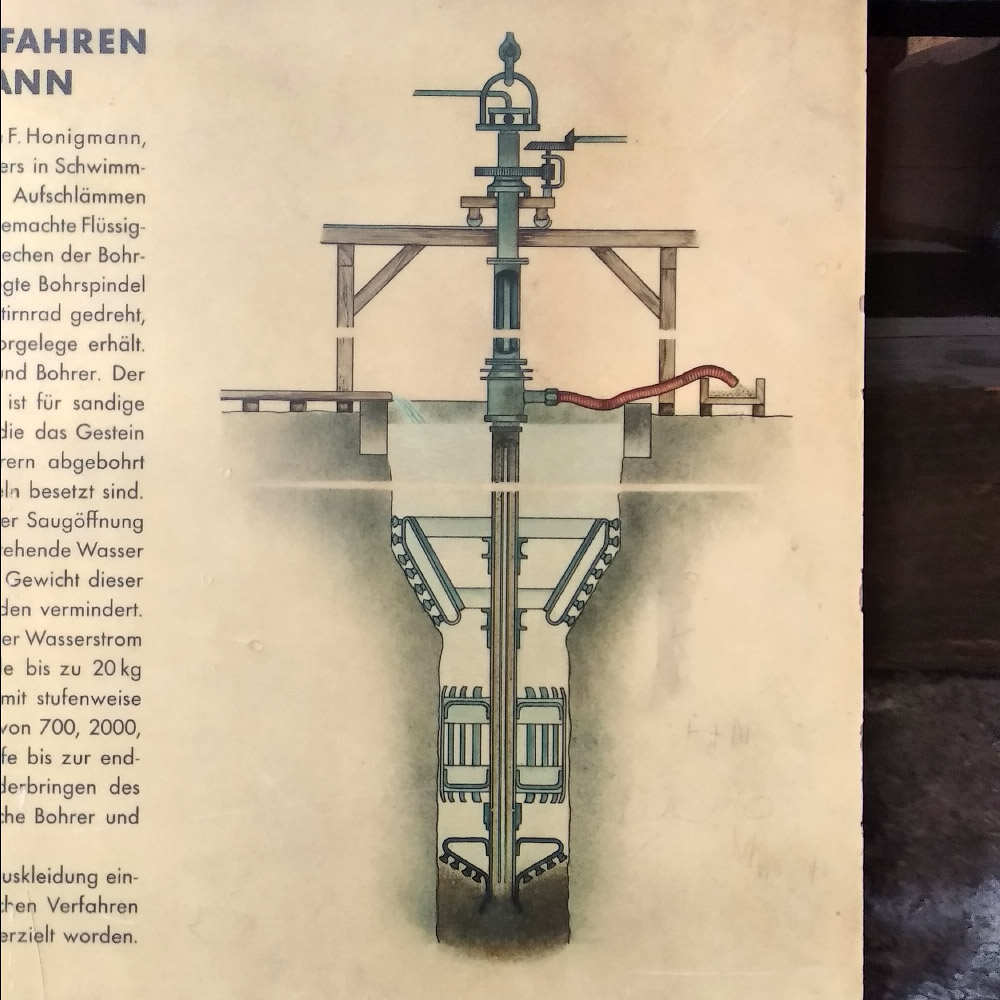

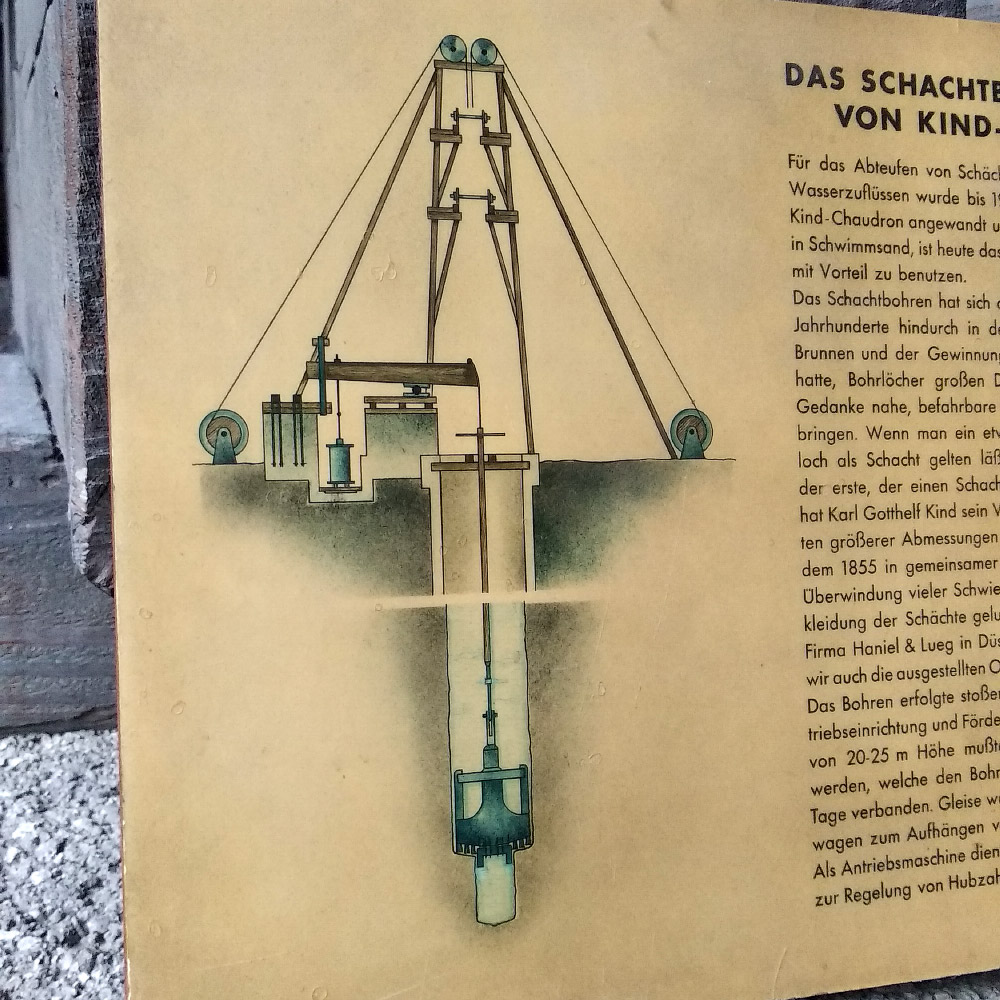

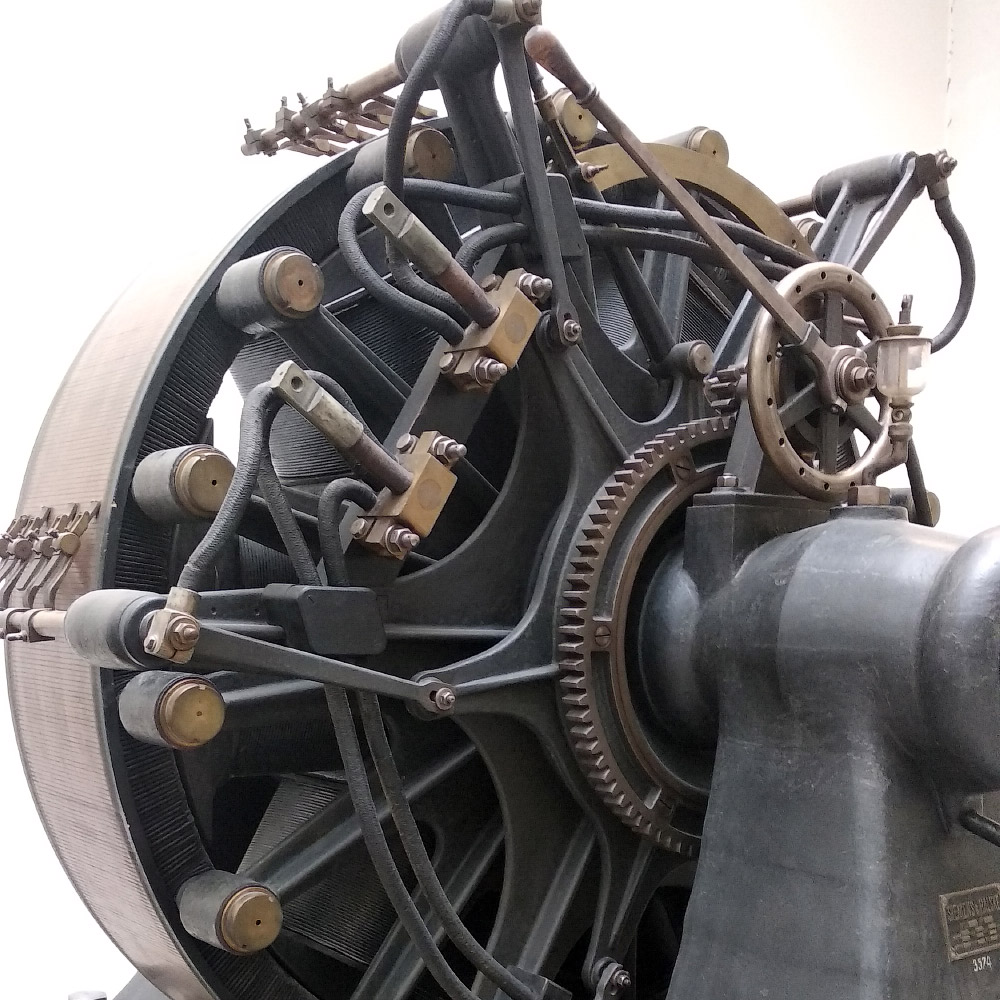

Вы не ошиблись, это вертикальная стволопроходческая машина. 1896 год. Продолжение под катом.

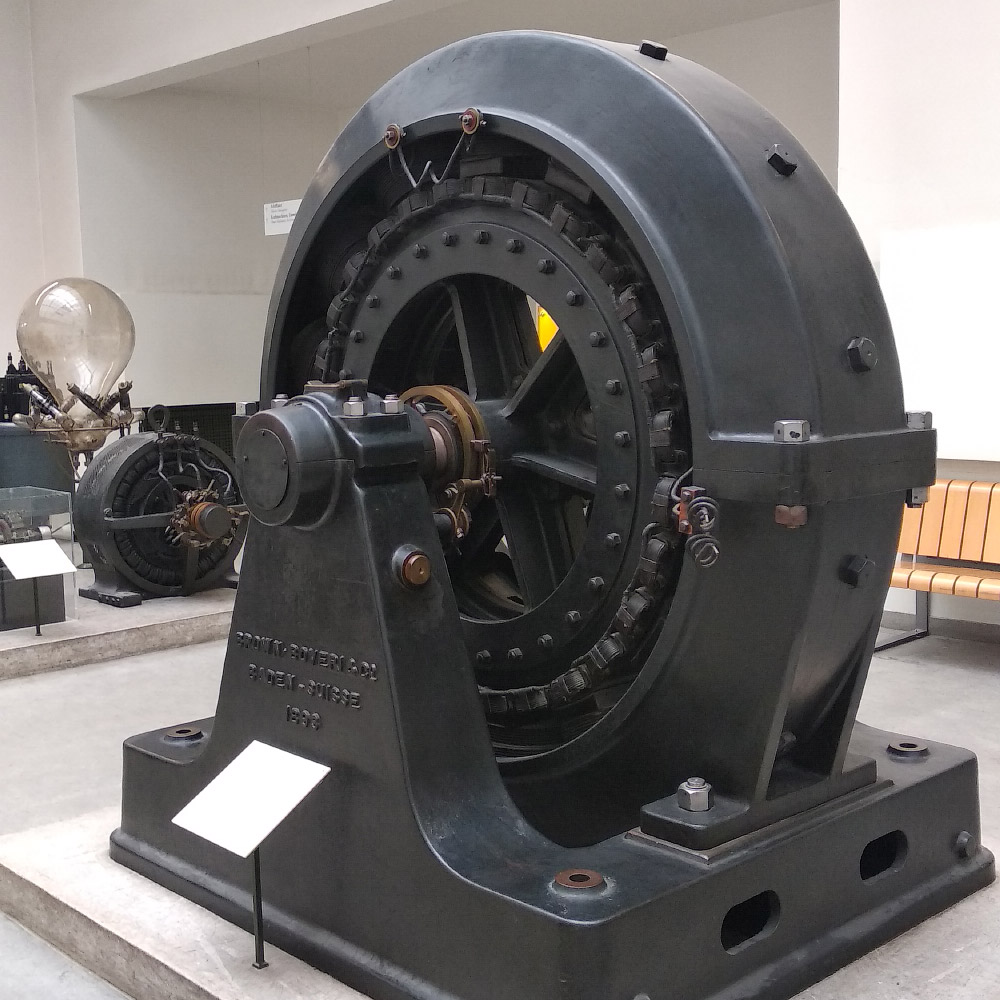

1. Еще одна. Она тут сохранилась в живом виде. Насколько я понял использовалась с 1844 по 1914 год.

2. Её схема работы.

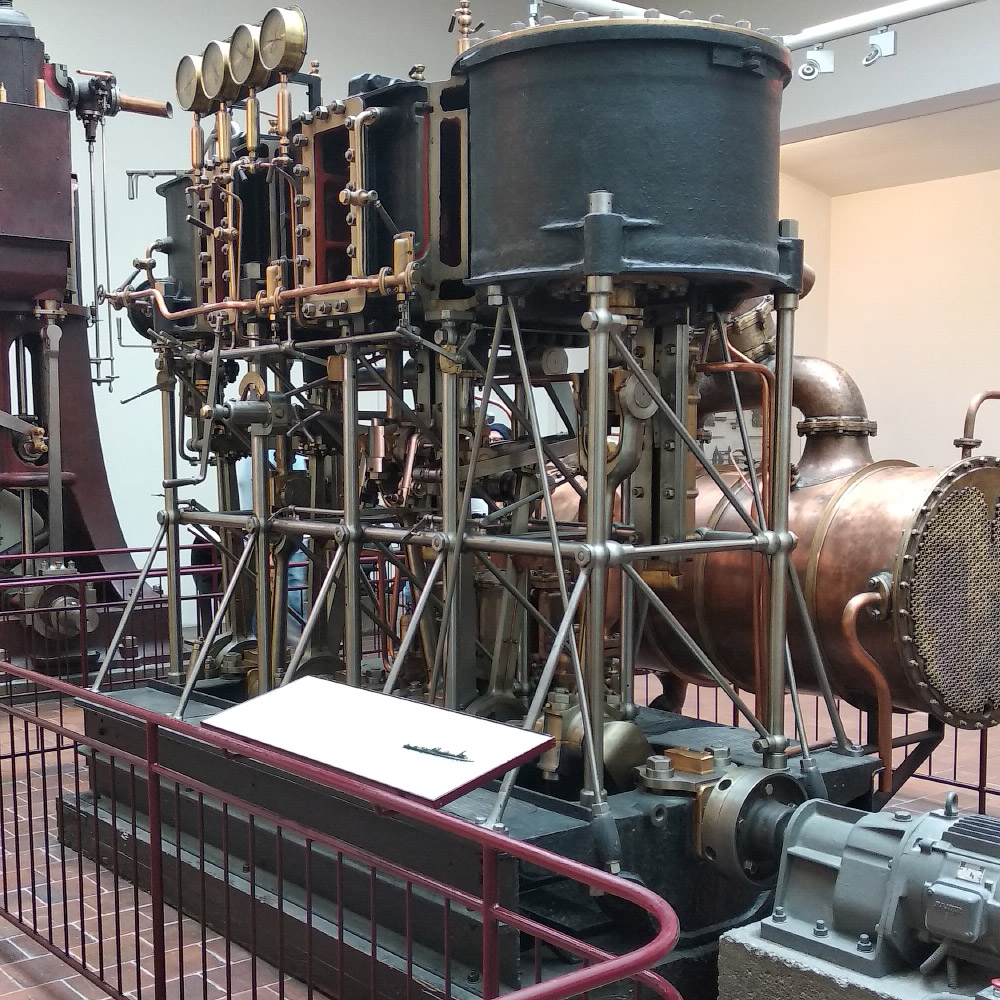

3. Установка для откачки воды, 1891 год.

Вы только вдумайтесь, какие уже были технологии в шахтном деле в конце 19 века! А чем Российская империя могла похвастаться? Щитов мы не производили, высокопроизводительной горной техники тоже.

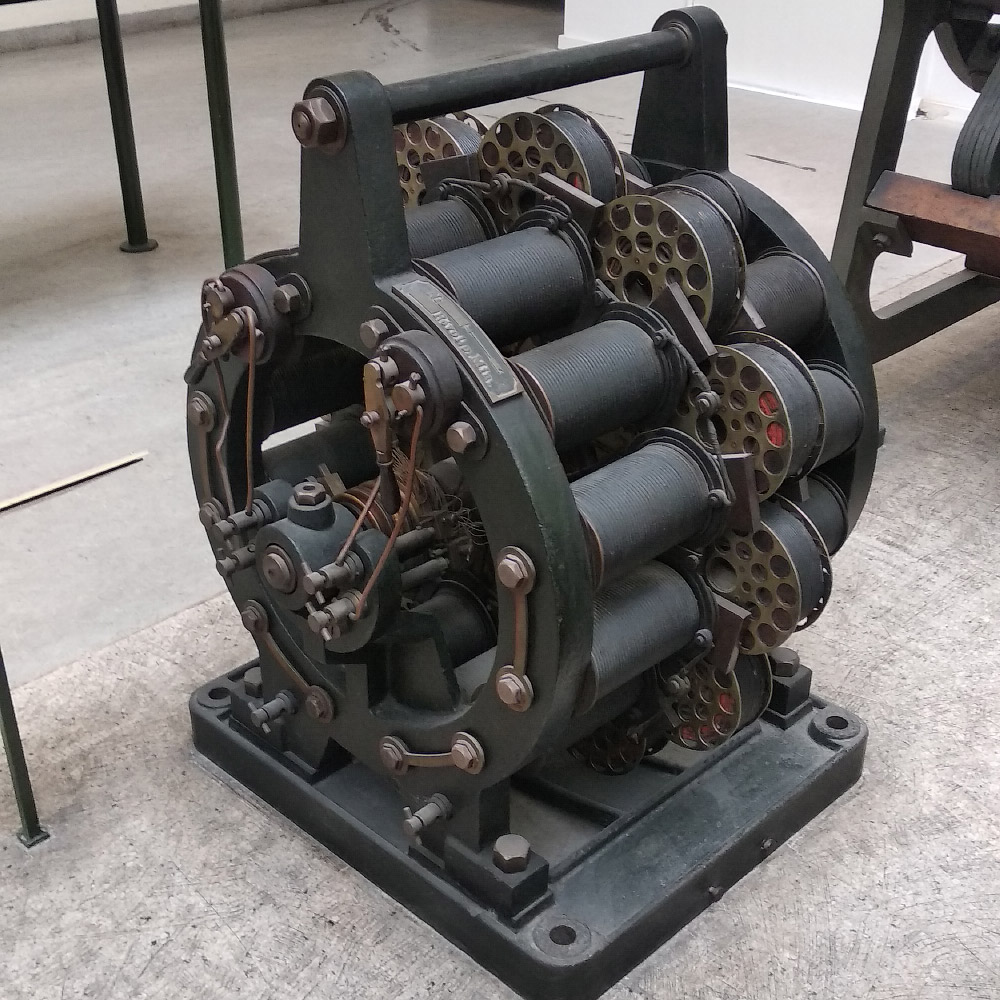

А теперь давайте посмотрим на различное оборудование того же периода.

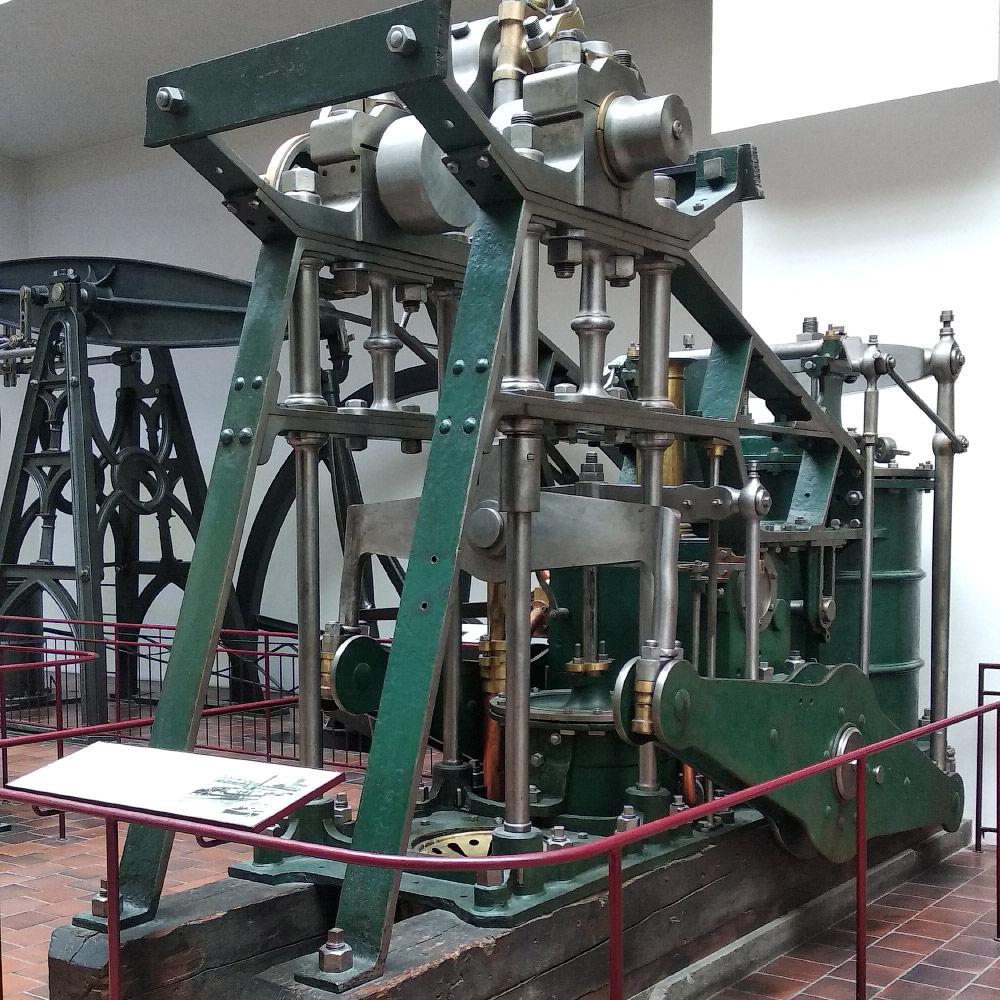

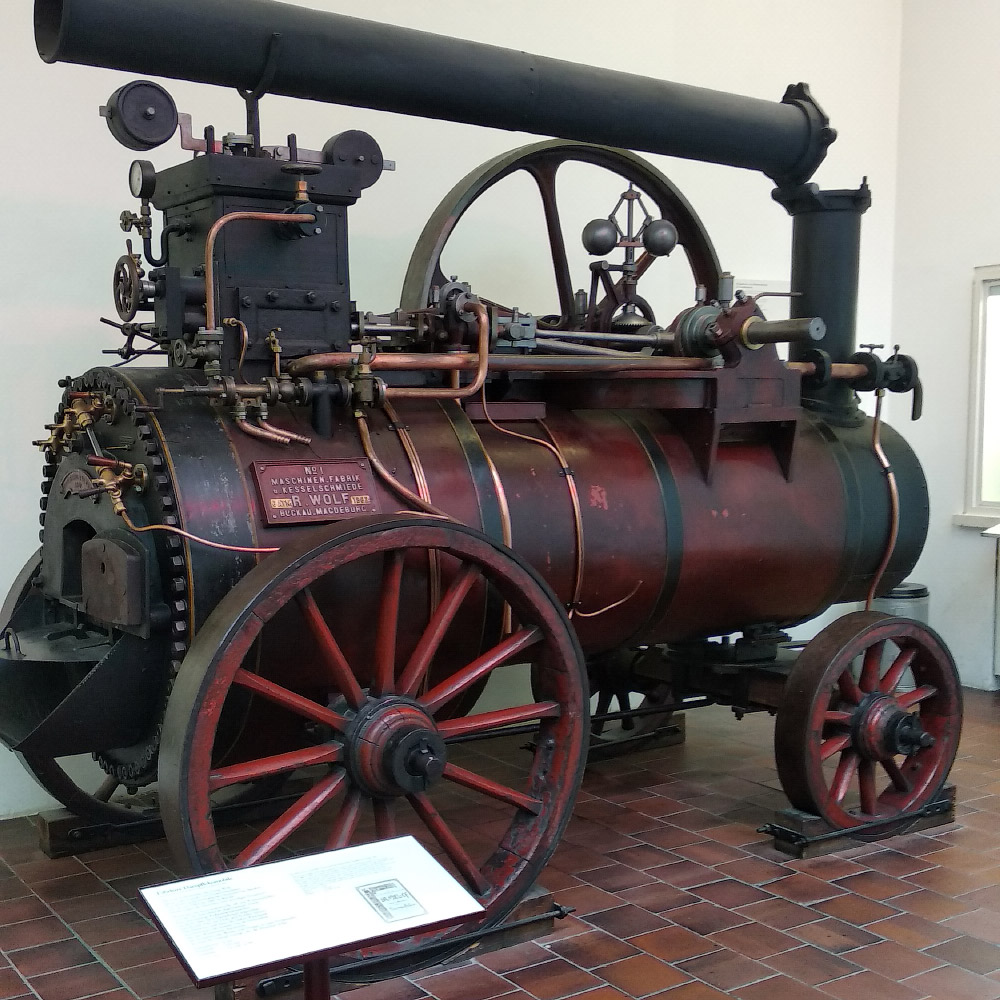

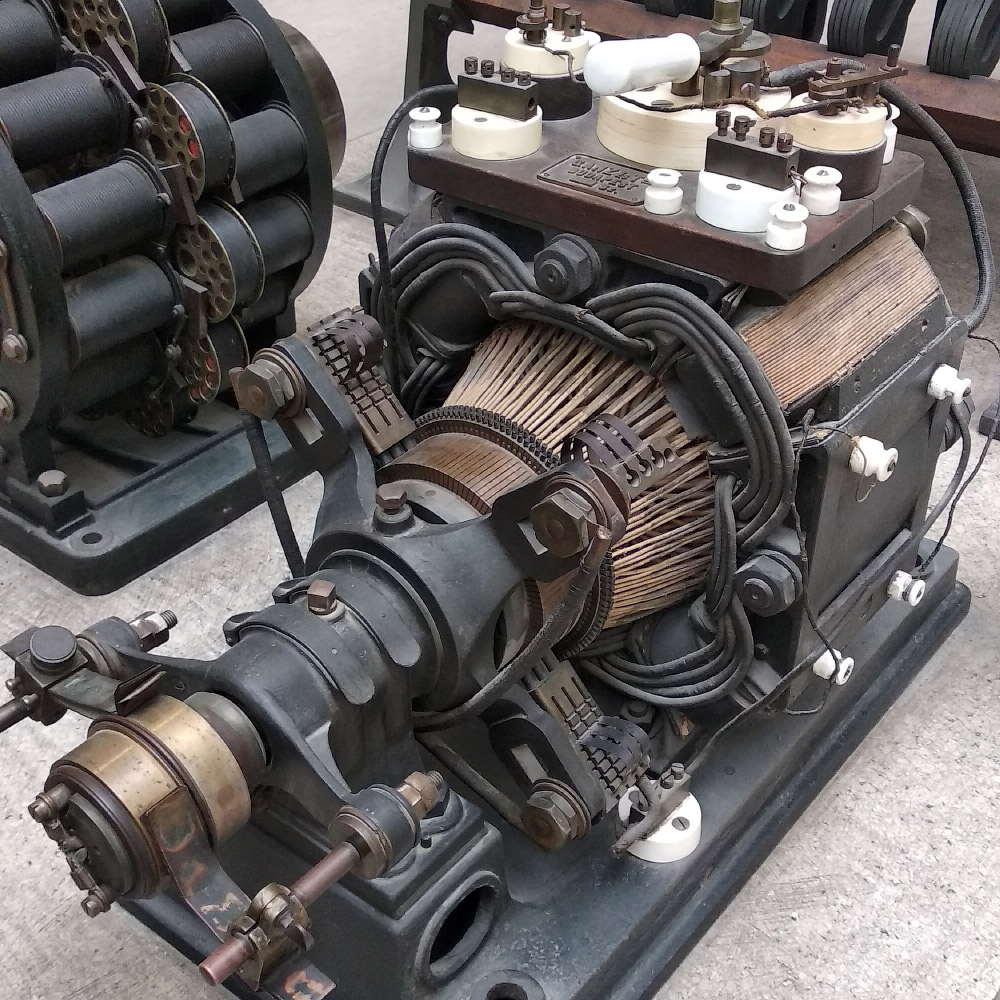

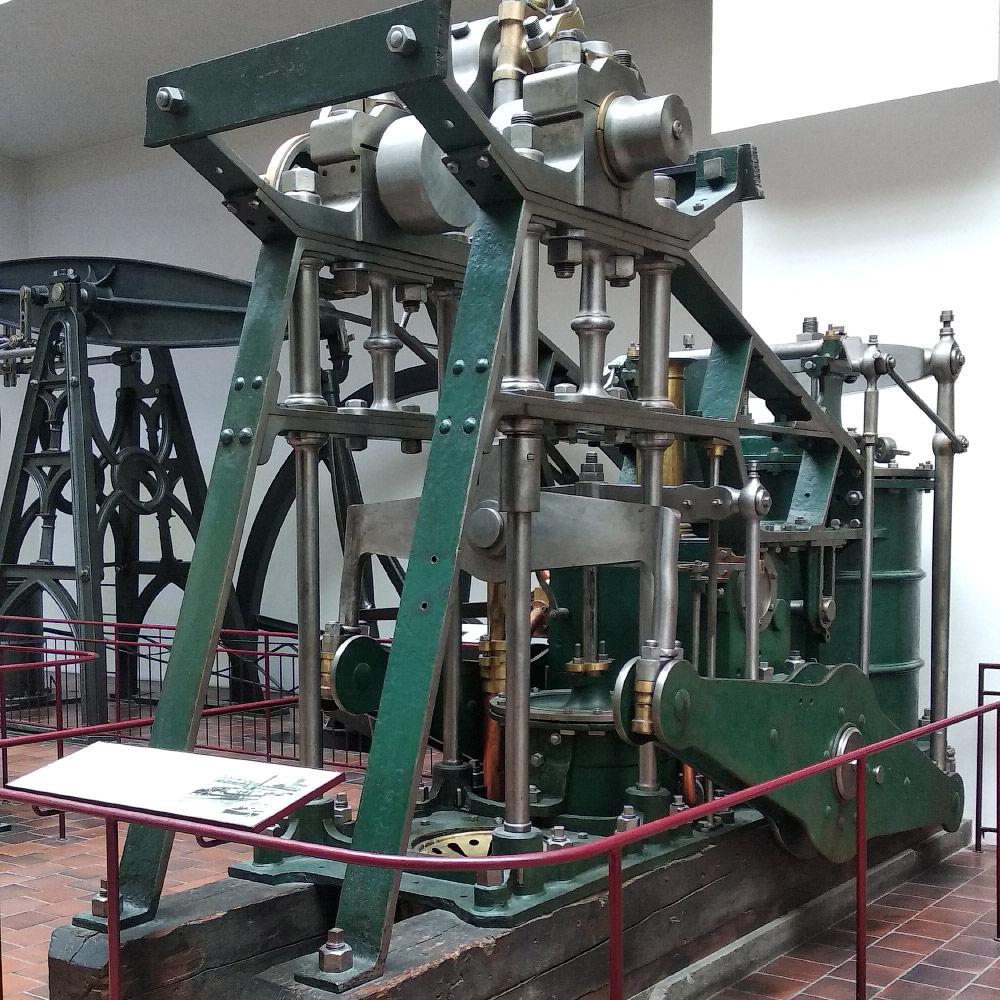

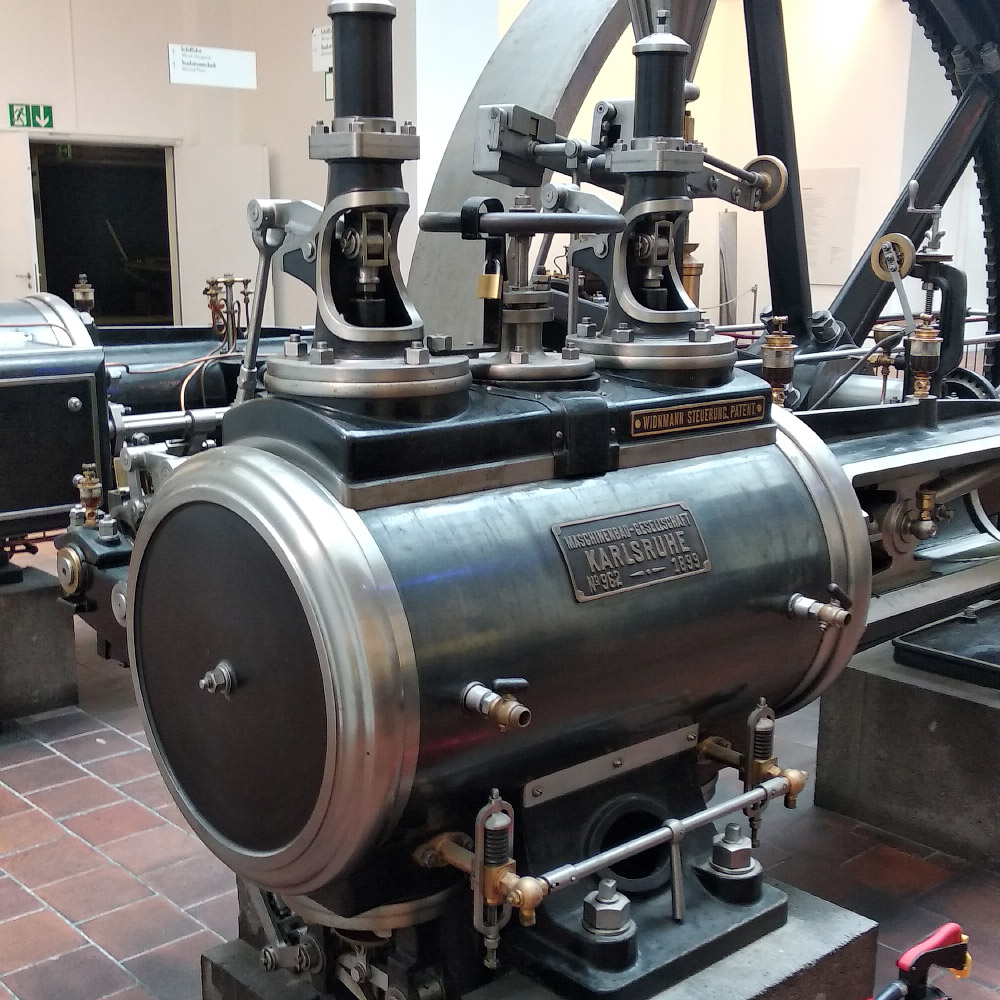

4. Паровой насос?

5. Насос для откачки воды. Паровой, конечно.

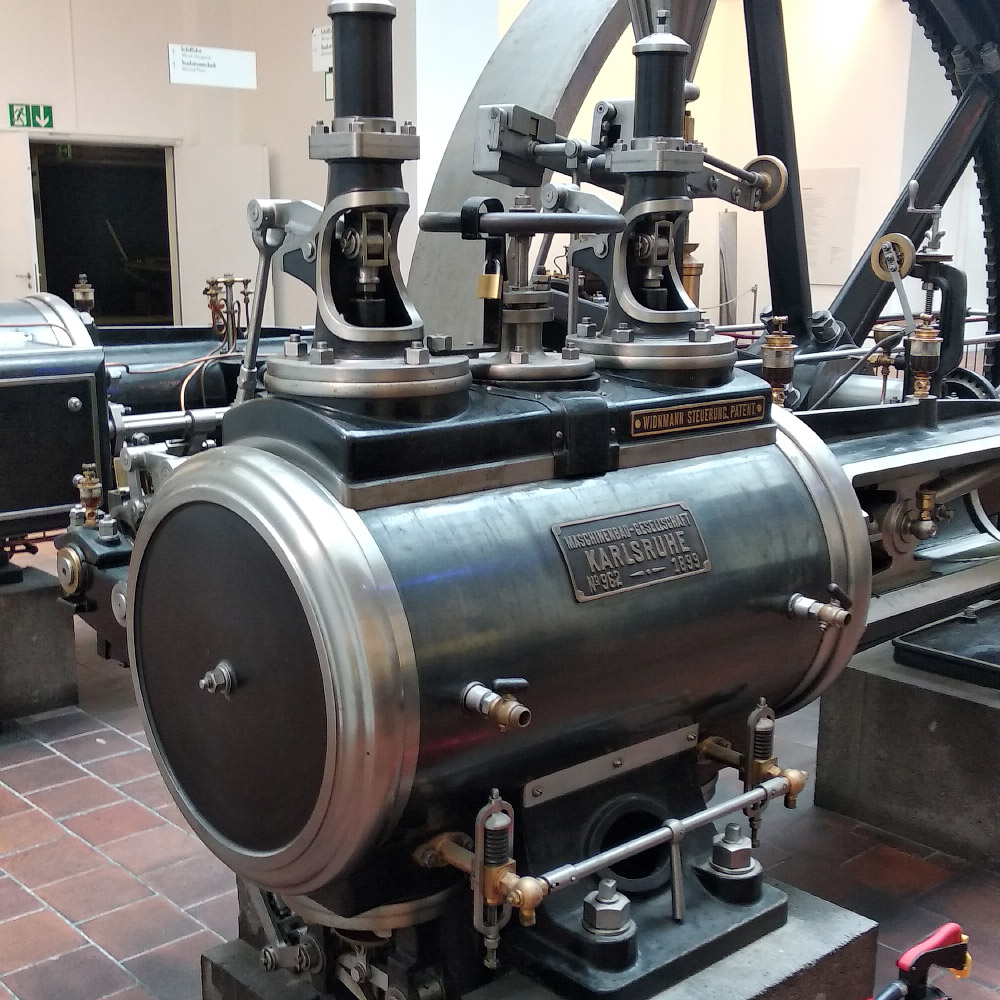

6. Еще одна паровая машина. Кажется насос.

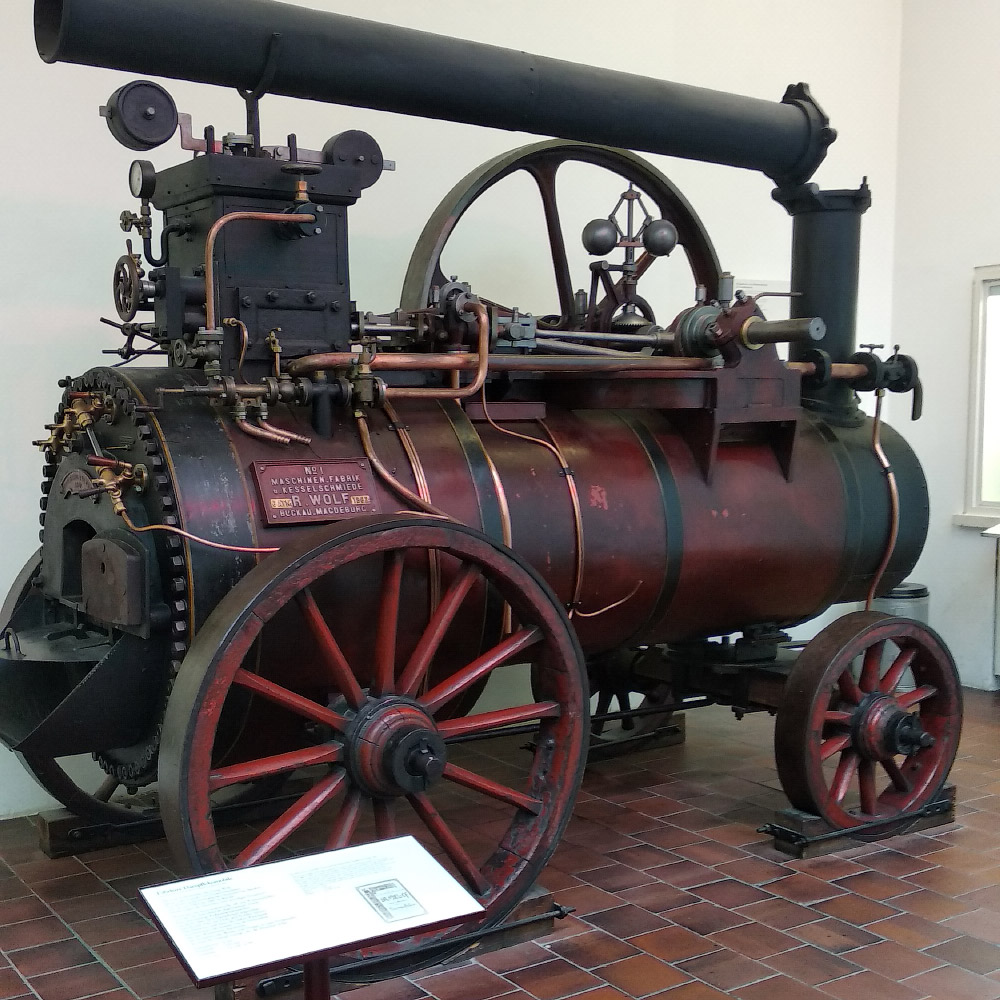

7. Локомобиль. Передвижная паро-силовая установка, содержащая котёл и паровой двигатель. Она не самоходная, а перевозится на буксире. Используется в качестве привода различных механизмов, сельскохозяйственных или строительных.

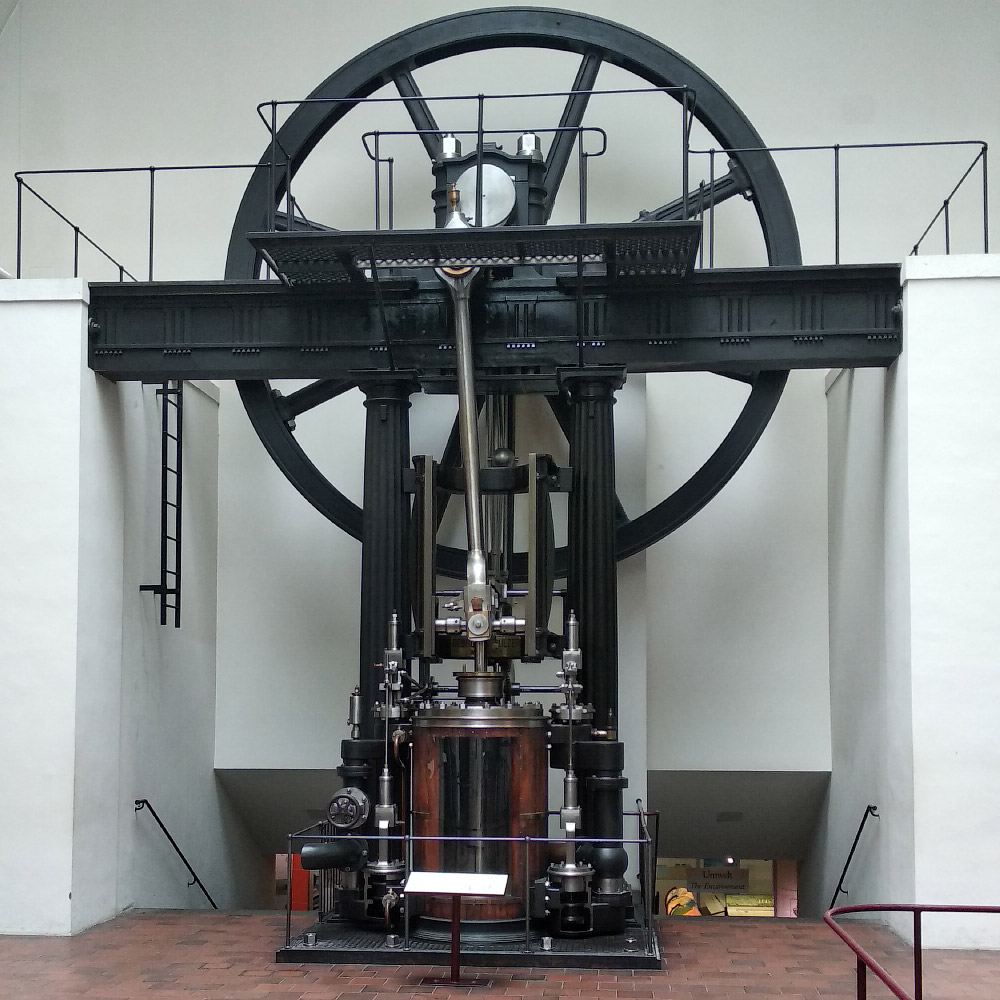

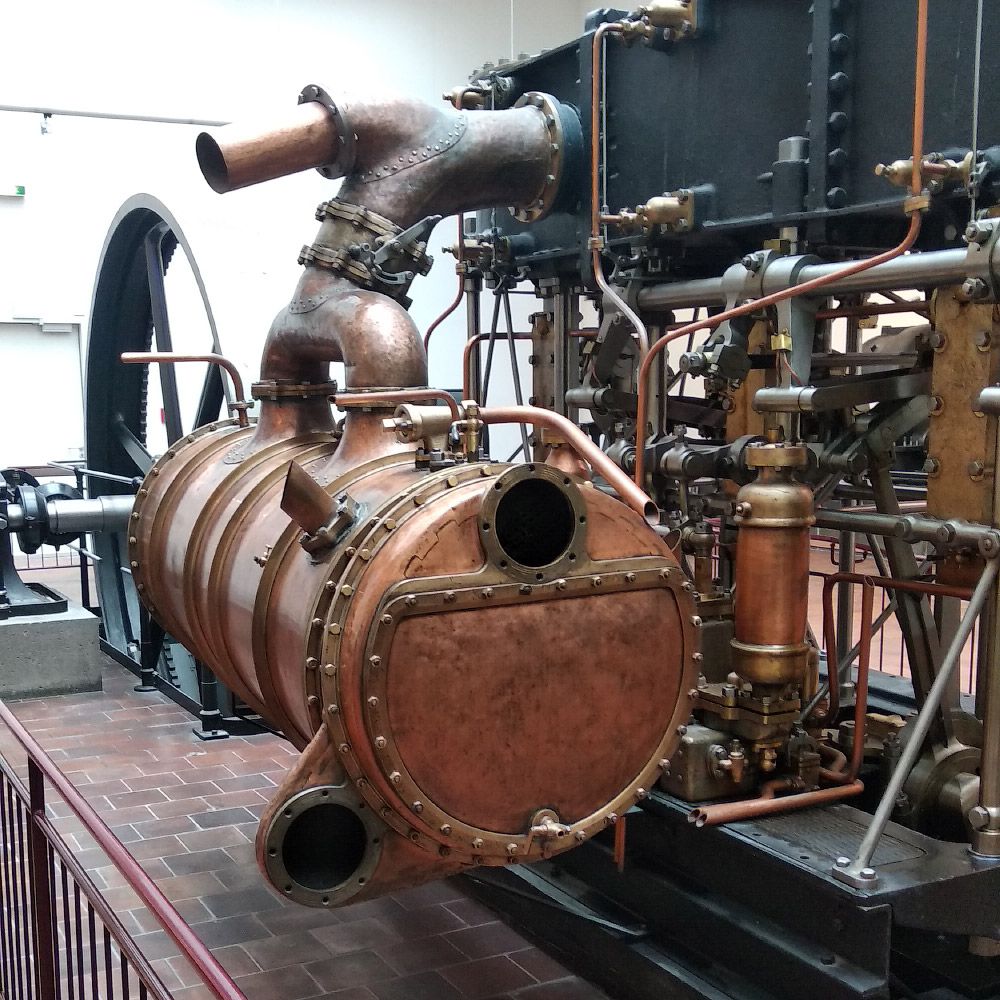

8. Просто красивая штука.

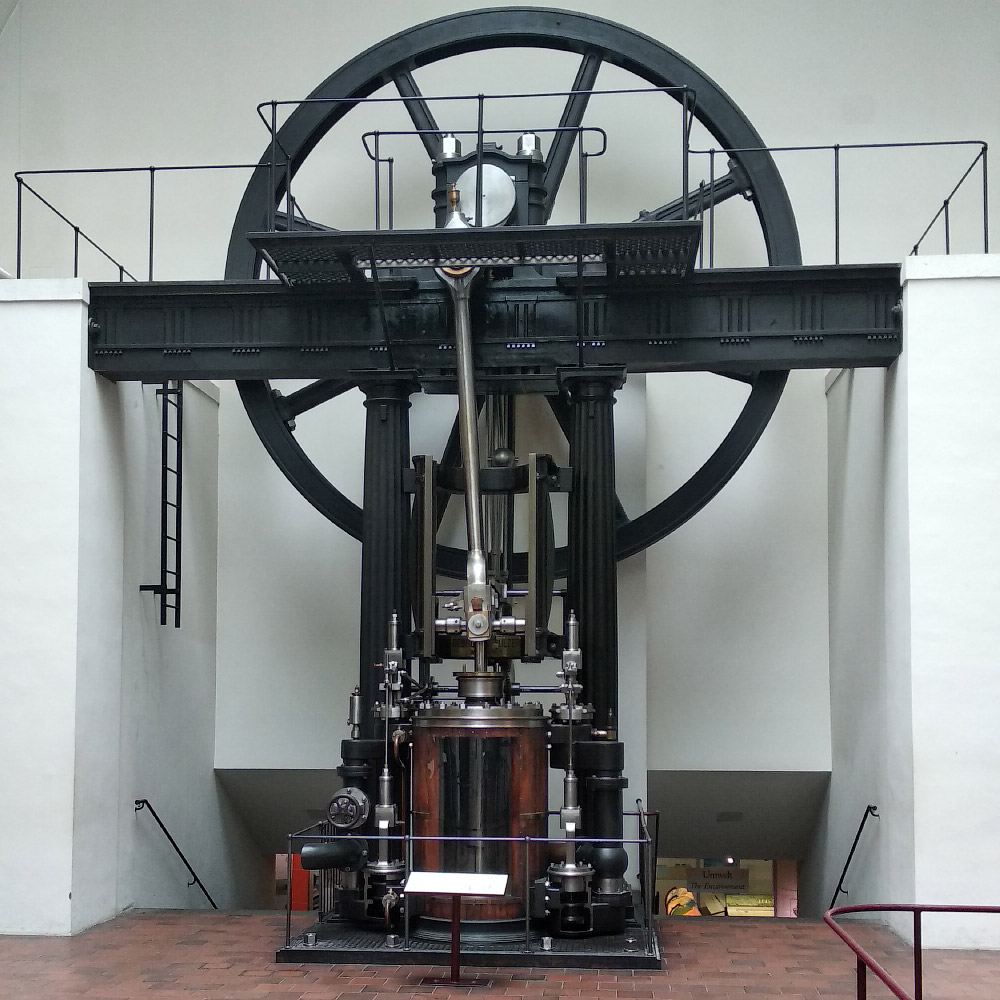

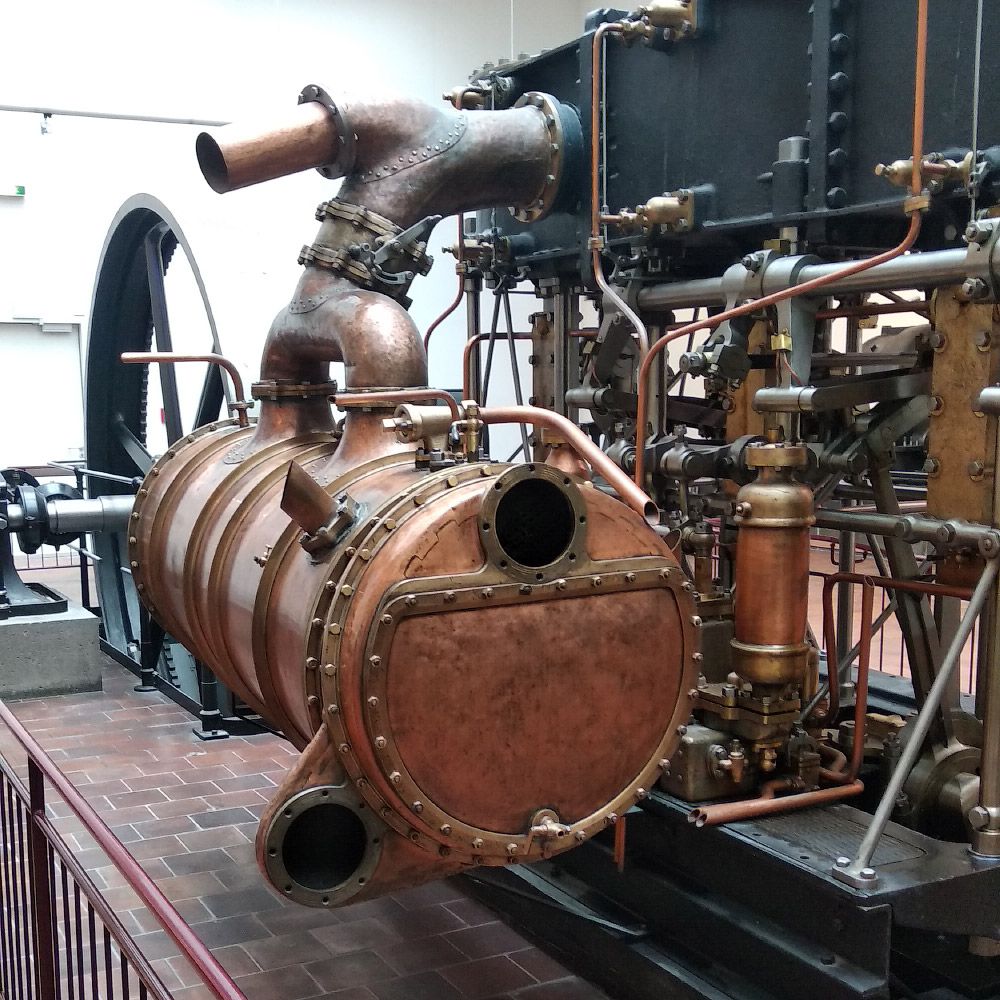

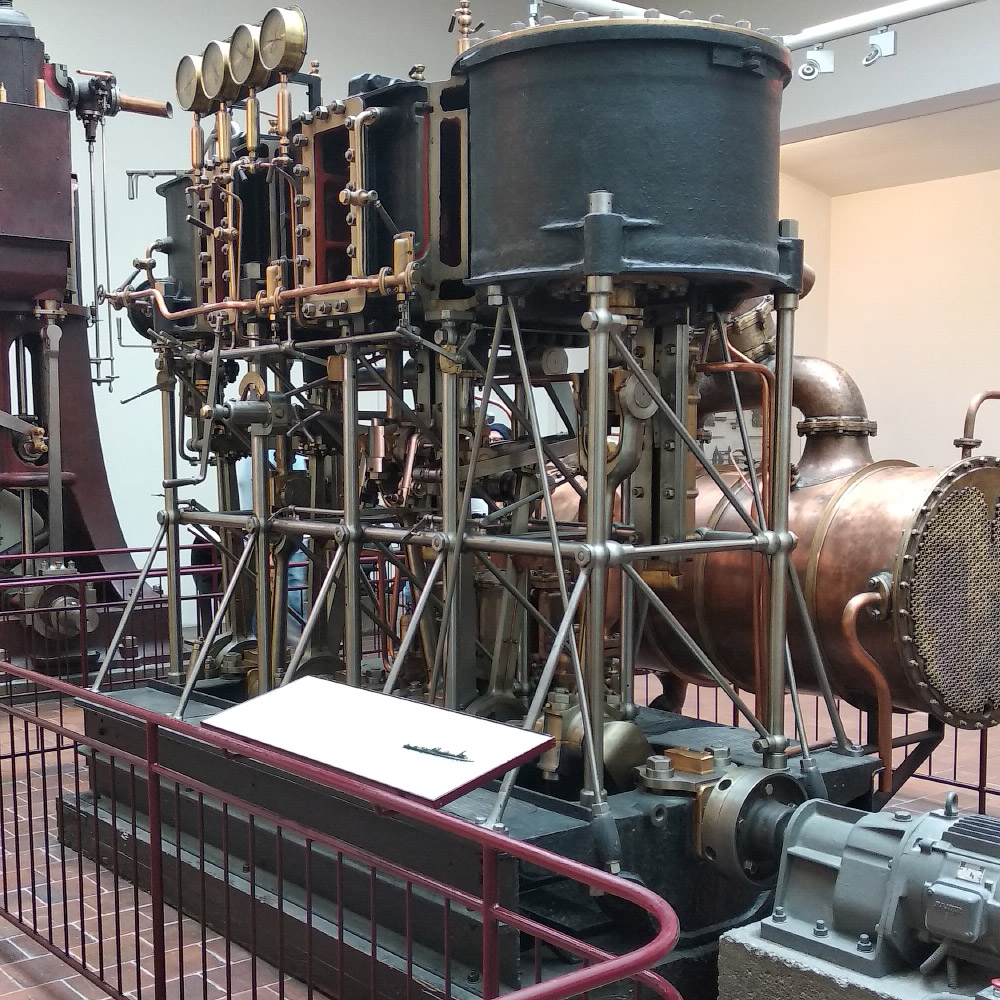

9. Паровая машина тройного расширения с какого-то судна.

10. Деталь этой машины.

Ну ладно, паровые машины — это механика простая. Давайте посмотрим на электричество.

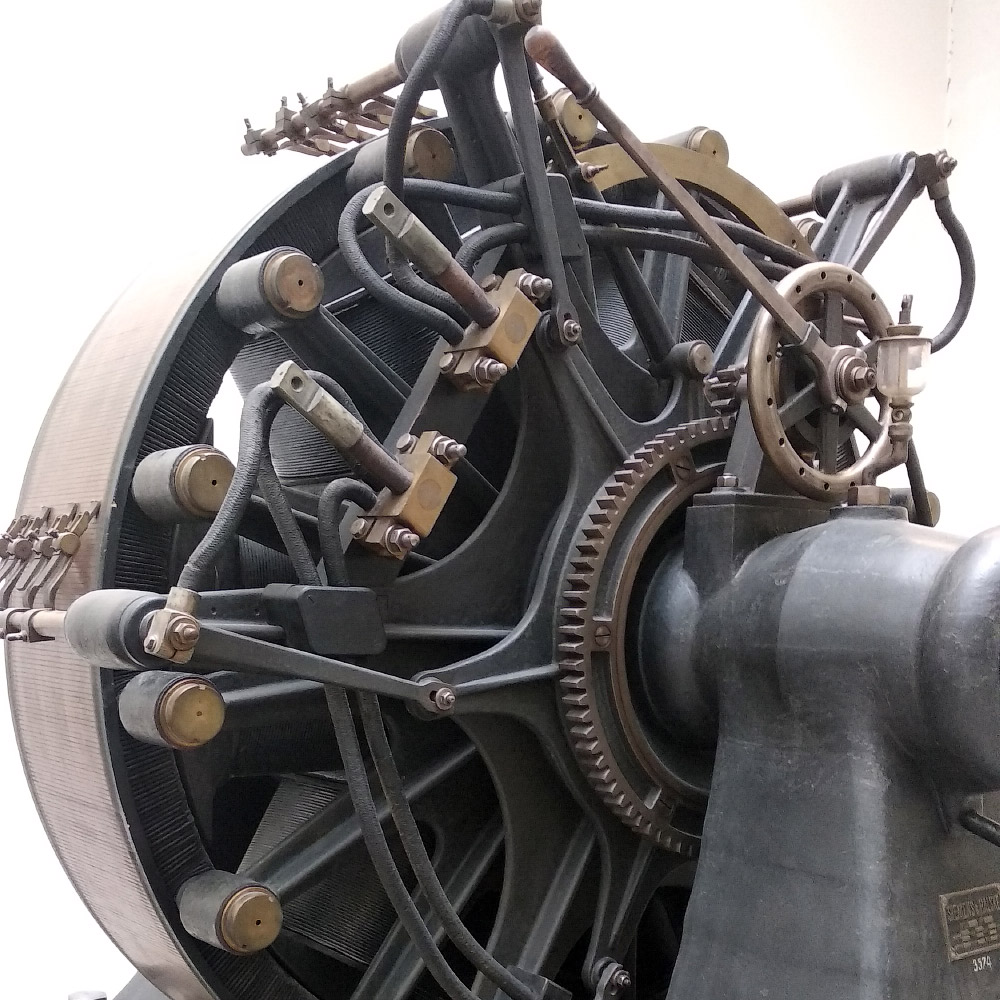

11. Это тоже конец 19 века!

12. Ну почему она так красива?

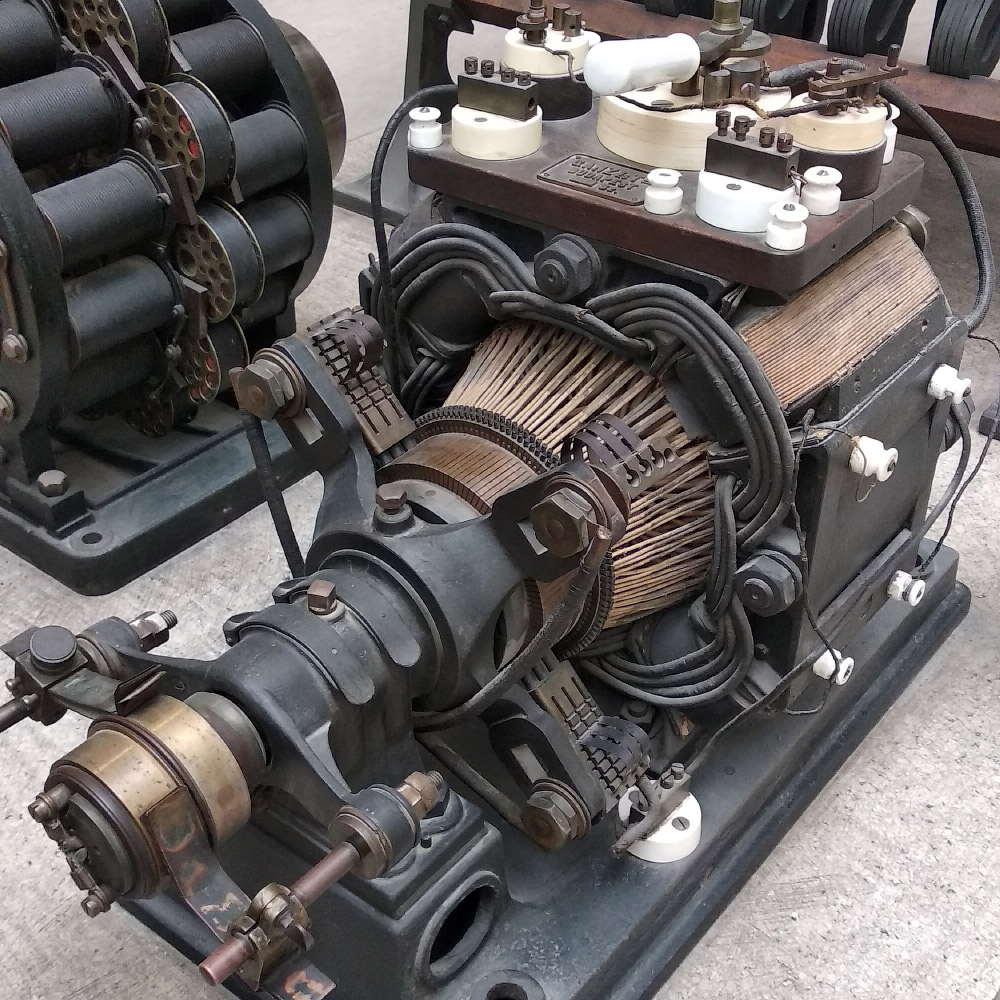

13. Магнето-электрическая машина, 1863 год.

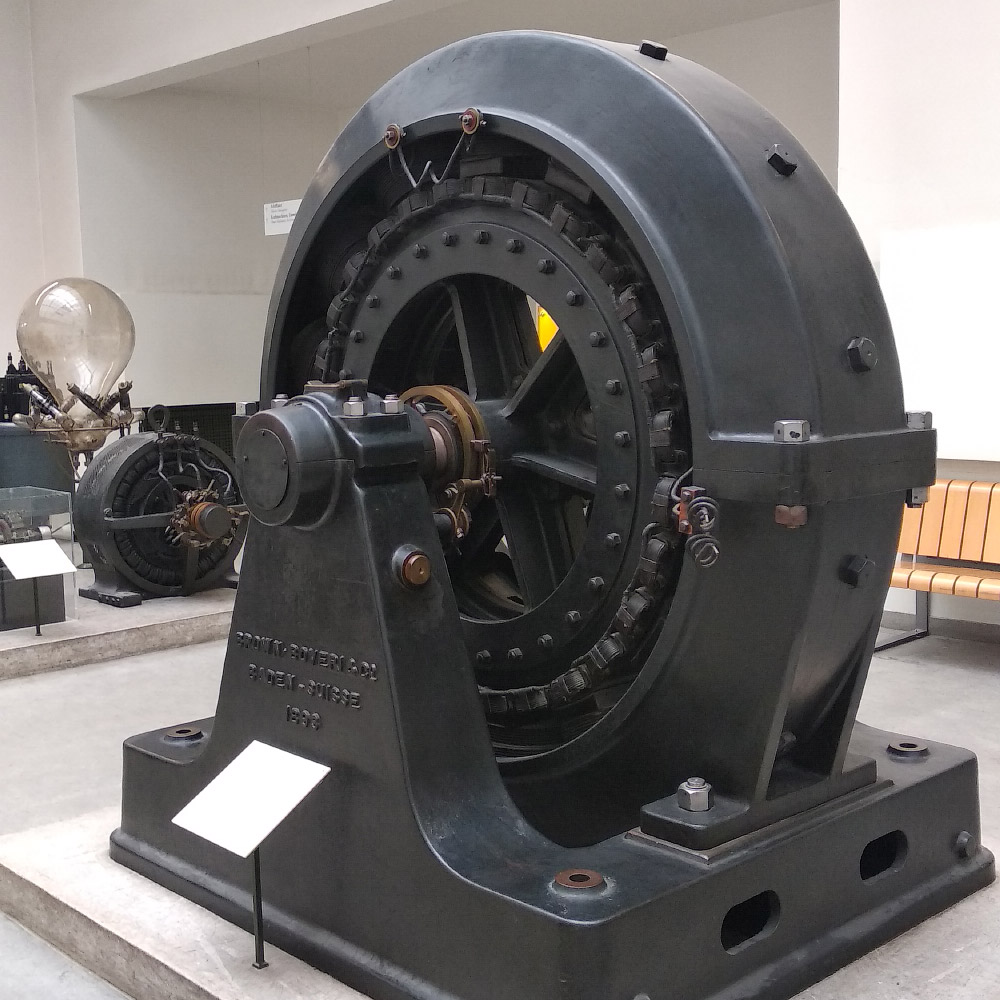

14. Либо генератор или электромотор, 1898 год.

15. Single-phaze synchronous converter, 1891 год.

16. Двух-фазный генератор, 1878 год

Как я написал выше, ходил я, смотрел на это все и думал, что наше отставание на тот момент было лет 50-60 уже.

А уже в Москве, потом слушал лекцию Бориса Юлина про индустриализацию. Кстати, очень советую послушать!

Узнаете, зачем и как проводилась, какие были подводные камни и т.д. А еще рекомендую послушатьЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Гулял я тут по городу Мюнхену и, естественно, зашел в местный политехнический музей. Называется он — Немецкий музей достижений естественных наук и техники или Немецкий музей (Deutsches Museum).

Это огромный комплекс в пять этажей и огромным подвалом. Сам музей состоит из трех филиалов. Собственно сам немецкий музей, авиационный и транспортный (там машины и жд транспорт). До последнего к сожалению не добрался. А вот первые два посетил.

Авиационный музей порадовал коллекцией немецких Вундервафель, например, таких как VJ-101 или Dornier Do.31

А вот немецкий музей меня удивил. Во-первых в подвале находится огромная коллекция посвященная горному делу. Подвал разбит на три уровня, где я ходил по штольням, шахтам и выработкам, смотря на историю развития немецкого горного дела. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. В какой-то момент, видя буровые машины для проходки стволов конца 19 века я стал думать, что в Российском империи отставание было лет на 50-60. Оказывается, я немного ошибся.

Во-вторых, удивило сколько сохранилось оборудования и техники конца 19 и начала 20 века! Сколько высокотехнологического оборудования и станков! Причем собственного производства.

Я вот не помню что бы в нашем Политехе была такая коллекция старых моторов, генераторов и прочего хозяйства, причем производства Российской империи. Может вы помните?

Давайте посмотрим, что же использовали в горном и шахтном деле в конце 19 века в Германии.

Вы не ошиблись, это вертикальная стволопроходческая машина. 1896 год. Продолжение под катом.

1. Еще одна. Она тут сохранилась в живом виде. Насколько я понял использовалась с 1844 по 1914 год.

2. Её схема работы.

3. Установка для откачки воды, 1891 год.

Вы только вдумайтесь, какие уже были технологии в шахтном деле в конце 19 века! А чем Российская империя могла похвастаться? Щитов мы не производили, высокопроизводительной горной техники тоже.

А теперь давайте посмотрим на различное оборудование того же периода.

4. Паровой насос?

5. Насос для откачки воды. Паровой, конечно.

6. Еще одна паровая машина. Кажется насос.

7. Локомобиль. Передвижная паро-силовая установка, содержащая котёл и паровой двигатель. Она не самоходная, а перевозится на буксире. Используется в качестве привода различных механизмов, сельскохозяйственных или строительных.

8. Просто красивая штука.

9. Паровая машина тройного расширения с какого-то судна.

10. Деталь этой машины.

Ну ладно, паровые машины — это механика простая. Давайте посмотрим на электричество.

11. Это тоже конец 19 века!

12. Ну почему она так красива?

13. Магнето-электрическая машина, 1863 год.

14. Либо генератор или электромотор, 1898 год.

15. Single-phaze synchronous converter, 1891 год.

16. Двух-фазный генератор, 1878 год

Как я написал выше, ходил я, смотрел на это все и думал, что наше отставание на тот момент было лет 50-60 уже.

А уже в Москве, потом слушал лекцию Бориса Юлина про индустриализацию. Кстати, очень советую послушать!

Узнаете, зачем и как проводилась, какие были подводные камни и т.д. А еще рекомендую послушать

Электромобиль в Сибири

lj_russos

31-12-2019 13:02

Блог «Трансформатор 2030» пишет:

По прогнозу Transport & Environment ( ведущая компания , занимающаяся проблемами защиты окружающей среды), в Европе в ближайшем будущем начнется электромобильная лихорадка. К 2021 году на рынке будет примерно 200 моделей электрокаров (против сегодняшних 60), а к 2025 г. еще больше — 333, считают аналитики.

Невероятные темпы в развитии электротранспорта демонстрирует Норвегия. Например, в марте этого года в королевстве было продано электромобилей даже больше, чем бензиновых и дизельных машин. Все дело в том, что местное правительство активно популяризирует и поддерживает приобретение «зеленого» транспорта, а к 2025 году вообще планирует запретить бензиновые и дизельные авто.

В России до «лихорадки» еще далеко, но первые шаги уже сделаны. Если ранее шли обсуждения и «круглые столы», то не так давно, в августе этого года, премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам детально проработать меры по развитию электротранспорта.

Тем не менее, электросетевые компании уже начали формировать сеть автозарядных станций для водителей электрокаров. Например, в Тюменской области, «Россети» открыли 6 электрозаправок, 3 в Тюмени, 3 — в Сургуте, которыми пользуются около 300 автолюбителей.

1. Для меня было огромным удивлением узнать, что в Тюмени и пригородах эксплуатируются электромобили и есть для них заправки. Пока их немного. Год назад всего было около 50 таких машин, сейчас уже 120. Функционирует, как я написал выше, три электрозаправки.

2. Теслу вы здесь не увидите. Только электромобили Ниссан и Рено.

3. Владелец Реношкой доволен, только пробег маленький на одной заправке — 80 км. Хватает по городу на работу и обратно. Но понятно, что с каждым годов количество электромобилей будет расти, а пробег увеличиваться. Причем не только в премиум сегменте, но и в доступных машинах.

4. Две заправки в городе мощностью 50кВт — там один киловат час стоит 20 рублей. По словам «полный бак» на так называемой быстрой заправке обходит в два раза дешевле бензина. А медленной заправке мощностью 22 кВт стоимость уже 10 рублей.

5. Уже существует целый зоопарк разъемов.

6. Понятное дело, что они будут стандартизироваться и все придет к единому разъему. Или к двум — для постоянного и переменного тока. Рено владелец подключает по своему проводу, так как ни один из разъемов на колонке ему не подходит.

7. Машина как машина. Тихо. Но и не шустро. Внутри стоит вебаста, которая потребляет солярку для обогрева, но это опция. Но здесь её все заказывают. Владелец доволен, только, говорит, пробег маленький.