Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Самый высокочувствительный датчик WIMP-частиц эксперимента XENON1T начал выдавать первые научные данные

Напомним нашим читателям, что темная материя - это гипотетическая субстанция, существование которой должно объяснить некоторые эффекты и процессы, наблюдаемые учеными в окружающем нас мире. Согласно имеющейся теории, количество темной материи во Вселенной в пять раз превышает количество обычной материи, что было косвенно подтверждено результатами некоторых астрономических наблюдений. Сейчас несколько научных групп проводят эксперименты, в которых при помощи сверхвысокочувствительных датчиков производятся поиски частиц темной материи. Одним из таких экспериментов является эксперимент XENON, оборудование которого имеет самый большой и самый чувствительный датчик XENON1T, успевший проработать уже в течение 30 дней, снабжая ученых научными данными.

Отметим, что предыдущий эксперимент XENON100, в датчике которого использовалось 100 литров жидкого ксенона, за пять лет своей работы так и не принес желаемых результатов. Поэтому ученые построили еще больший и более чувствительный датчик XENON1T, суммарная масса которого составляет 3200 килограмм и внутри которого находится 1000 литров жидкого ксенона. Датчик XENON1T является самым большим ксеноновым датчиком на сегодняшний день, он обеспечивает высокую чувствительность при очень низком уровне шумов, и при его помощи ученые надеются впервые "поймать за руку" неуловимые частицы темной материи.

В организации XENON Collaboration состоит 135 ученых из США, Германии, Италии, Швейцарии, Португалии, Франции, Нидерландов, Израиля, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов. Строительство нового датчика велось в подземной лаборатории LNGS с осени 2016 года. Датчик представляет собой огромный бак, заполненный для защиты от влияния внешнего мира сверхчистой водой, а расположенное рядом трехэтажное сооружение заполнено оборудованием и компьютерами, управляющими работой датчика.

Главный детектор датчика XENON1T носит название LXeTPC (liquid xenon time projection chamber) и он располагается внутри криостата, находящегося в центре бака с водой. Криостат поддерживает температуру детектора в -95 градусов Цельсии, а слой теплоизоляции не позволяет ему заморозить окружающую воду. Тем не менее, даже всех этих защитных мер не совсем достаточно для того, чтобы оградить детектор от естественной радиации. Подавление ее шумов выполняется при помощи специализированного фильтрующего оборудования и программного обеспечения, что позволило достигнуть рекордного уровня радиационной "тишины", необходимой для того, чтобы услышать очень слабый "голос" частиц темной материи.

Взаимодействия WIMP-частиц с атомами жидкого ксенона приводят к возникновению слабых вспышек света, которые регистрируются, обмеряются и изучаются учеными. Получаемая пространственная информация позволяет выделить только те события, которые происходят в центральной области детектора, там, где распределение плотности и температуры ксенона имеют максимальную однородность.

За 30-дневный период работы датчика XENON1T ученым не удалось зарегистрировать никаких событий, имеющих отношение к WIMP-частицам темной материи. Тем не менее, полученные данные позволили оценить чувствительность датчика, которая превосходит чувствительность датчиков любых других экспериментов, что позволяет расширить границы диапазона поисков. "WIMP-частицы еще не были обнаружены, да и мы не ожидали этого так скоро" - рассказывает Елена Април (Elena Aprile), профессор из Колумбийского университета, - "Лучшие новости заключаются в том, что датчик продолжает выдавать высокоточные данные, которые в ближайшем времени позволят нам проверить несколько гипотез, касающихся WIMP-частиц, имеющих определенную массу и энергию. И, можно сказать, что с началом работы датчика XENON1T началась новая фаза охоты на темную материю".

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

IMEC представляет первый в своем роде самообучающийся нейроморфный чип, способный даже сочинять музыку

Недавно на технологическом форуме IMEC ITF2017 представители исследовательского и научного центра IMEC, Бельгия, продемонстрировали первый в своем роде самообучающийся нейроморфный чип. Работа этого чипа основана на принципах функционирования головного мозга, а в качестве основной технологии реализации этих принципов выступает "фирменная" технология OxRAM. Благодаря этому чип имеет, пусть и немного ограниченные, способности к самообучению, которых, тем не менее, хватает для сочинения чипом простых музыкальных композиций, что и было продемонстрировано участникам упомянутого выше форума.

Человеческий мозг является идеалом, к которому стремятся все разработчики вычислительных систем. Мозг обладает огромной вычислительной мощностью, потребляя при этом всего несколько десятков Ватт энергии. Создавая новые вычислительные системы, разработчики стараются подражать принципам работы мозга, комбинируя самые современные аппаратные средства со сложным программным обеспечением. В этом направлении работают и исследователи центра IMEC. Они создают своего рода "стандартные блоки" аппаратного и программного обеспечения систем простейшего искусственного интеллекта, который будет обеспечивать в недалеком будущем работу так называемого "Интернета вещей".

Удачная и сбалансированная комбинация аппаратных и программных средств позволила специалистам центра IMEC разместить на относительно небольшом кристалле чипа, потребляющем незначительное количество энергии, функции машинного изучения и самообучения. Используя эти функции, чип самостоятельно проводит ассоциации в наборах "скармливаемых" ему данных. И чем большее количество ассоциаций будет найдено в данных, тем сильней станут связи между отдельными элементами чипа, своего рода электронными аналогами нейронов.

Кристалл чипа изготовлен по 65-нм технологии. На нем присутствуют как элементы традиционной CMOS-логики, так и массивы метало-оксидной резистивной памяти MRAM (metal-oxide resistive RAM), которую специалисты центра называют термином OxRAM. Эта память в 100 раз более эффективна с энергетической точки зрения, нежели другие типы памяти, используемой в нейроморфных чипах. И, благодаря достаточному объему этой памяти, чип может создать и использовать 40 устойчивых ассоциативных связей.

Во время демонстрации чипа на форуме IMEC ITF2017 чип обучился сочинять музыку, получив на вход данные нескольких музыкальных произведений. При этом, все правила, которые были использованы при самообучении и последующем сочинении музыки, чип определил полностью самостоятельно.

"Сейчас у нас уже имеются необходимые аппаратные средства, набор программного обеспечения и среда программирования, которые позволят продвинуть далеко вперед область нейроморфных вычислений" - рассказывает Прэвин Рэгэвэн (Praveen Raghavan), сотрудник центра IMEC, - "И теперь мы получили возможность создания на базе новых чипов сложных интеллектуальных систем. При этом, уровень интеллекта системы будет расти в квадратичной или даже экспоненциальной зависимости от количества включенных в нее нейроморфных чипов".

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Разработана технология производства деградируемых электронных компонентов из пластика на основе кукурузного крахмала

Согласно данным статистики, собранных институтом Организации Объединенных Наций, в 2014 году количество электронного мусора на нашей планете увеличилось на 42 миллиона тонн. Большую часть этого мусора составляют устаревшие электронные устройства, компьютеры и мобильные телефоны, которые их владельцы поменяли на более современные модели. Следует отметить, что утилизация электронного мусора является делом сложным и затратным, и даже с учетом извлекаемых из этого мусора драгоценных металлов и прочих имеющих высокую ценность материалов его переработка не окупает саму себя.

Решением проблемы увеличения количества электронного мусора может стать применение деградируемых материалов, материалов, которые самопроизвольно разрушаются, попав в определенные условия окружающей среды. И недавно китайские исследователи разработали новый вид деградируемого пластика, который может использоваться в производстве электронных компонентов и в основе которого лежит обыкновенный крахмал, получаемый при переработке кукурузы или картофеля.

Основой нового деградируемого пластика является полиактид (polylactic acid, PLA), который широко используется в настоящее время для трехмерной печати, в электронной и автомобильной промышленности, для изготовления упаковок и других потребительских товаров. Однако, этот пластик является хрупким и огнеопасным, он не обладает соответствующими электрическими свойствами для того, чтобы считаться хорошим электрическим изолятором. Тем не менее, этот пластик может быть легко получен путем соответствующей обработки крахмала растительного происхождения, а его смешивание в определенных пропорциях с наночастицами, изготовленными из материала на основе металоорганических соединений, дает ему ряд привлекательных потребительских свойств.

Пленка, изготовленная из такого композитного материала имеет хорошие механические свойства, она огнеустойчива и, в зависимости от вида использованных в качестве примеси наночастиц, она может являться или электрическим проводником, или высококачественным изолятором. Все перечисленное делает новый материал весьма перспективным материалом для производства электронных устройств. Но самое главное заключается в том, что при определенных условиях структура этого композитного пластика, в отличие от чистого PLA, начинает деградировать и материал легко разрушается. Остатки разрушившегося материала легко отделяются от других кремниевых или металлических частей электронных компонентов, и сам этот материал, и оставшиеся материалы можно подвергнуть не очень дорогостоящей переработке для их повторного использования.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Физики обнаружили странные силы, воздействующие на наночастицы в микроскопическом мире

Ученые-физики из университета Нью-Мексико (University of New Mexico), Королевского колледжа в Лондоне (King's College London), Великобритания, и Института фотонных наук (Institute of Photonic Sciences), Испания, во время проведения совместных исследований столкнулись с проявлением весьма странных сил, воздействующих на наночастицы на самом маленьком уровне материального мира. Согласно результатам более тщательных исследований эти силы имеют отношение к пограничной области, находящейся на стыке нанофотоники, квантовой механики и классической физики. А за появление этих сил несет ответственность эффект Казимира.

Напомним нашим читателям, что эффект Казимира заключается в возникновении сил притяжения между двумя объектами, находящимися в вакууме на небольшом расстоянии друг от друга. Эти силы имеют не гравитационную природу, они возникают за счет колебаний электромагнитных волн, вызванных квантовыми флуктуациями в вакууме. Эти флуктуации, с точки зрения квантовой теории пространства, возникают за счет появления в вакууме и исчезновения огромного количества "виртуальных" частиц. Несмотря на очень малое время нахождения этих частиц в обычном пространстве, они успевают создать малые, тем не менее, ощутимые, силы давления на поверхность объектов.

"Поскольку мы занимаемся постоянным развитием области нанотехнологий, мы начинаем вторгаться на те уровни расстояний и размеров объектов, где подобные квантовые явления начинают доминировать над силами и явлениями из области классической физики" - рассказывает Алехандро Манхавакас (Alejandro Manjavacas), ученый-физик из университета Нью-Мексико, - "И на этом масштабе силы Казимира оказывают достаточно ощутимое воздействие на наночастицы, которые из-за этого демонстрируют весьма странное поведение".

Представьте себе крошечную сферическую наночастицу, вращающуюся над плоской поверхностью. С точки зрения классической физики, для того, чтобы эта сфера начала двигаться относительно поверхности, необходим контакт этой частицы с поверхностью. Однако, наномир уже не подчиняется полностью законам обычной физики и за счет торможения вращения наночастицы из-за столкновений ее с "виртуальными" квантовыми частицами, она начинает двигаться относительно поверхности, не входя с ней в контакт.

"Наночастица испытывает воздействие боковых сил, словно она входит в контакт с поверхностью. Но на самом деле ее и поверхность разделяет небольшой промежуток" - рассказывает Алехандро Манхавакас, - "Это все представляет собой проявление странных квантовых сил и явлений, тем не менее, ученые и инженеры-нанотехнологи должны будут учитывать подобное в своей дальнейшей работе".

В настоящее время данное открытие еще кажется не очень четким и не до конца обоснованным. Тем не менее, при его помощи можно объяснить некоторые из странных эффектов, наблюдаемых учеными, ведущими исследования на самом мелком масштабе физического мира. А тот факт, что направлением странных сил, воздействующих на наночастицы, можно управлять, изменяя расстояние между наночастицей и поверхностью, позволит разработать и изготовить новые наноразмерные устройства, использующие данный эффект в своих целях.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Компания Fujitsu приступила к строительству нового мощного суперкомпьютера, предназначенного для исследований в области искусственного интеллекта

Известная компания Fujitsu, специалисты которой знают толк в деле строительства самых мощных суперкомпьютеров, получила заказ от японского Института физико-химических исследований RIKEN, в рамках которого будет создан новый мощный суперкомпьютер, предназначенный для проведения различных исследований в области искусственного интеллекта. После завершения строительства, которое намечено на апрель 2017 года, новый суперкомпьютер попадет в распоряжение специалистов института RIKEN, работающих в рамках проекта Advanced Intelligence Project, которые будут использовать предоставляемые им возможности для ускорения проведения ряда научно-исследовательских работ.

В состав нового суперкомпьютера будут входить 24 сервера NVIDIA DGX-1, внутри каждого из которых находится по восемь самых современных ускорителей NVIDIA Tesla P100, снабженных программным обеспечением, реализующим функции глубинного машинного изучения. Также в состав суперкомпьютера войдут 32 сервера FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M2, которые будут обеспечивать постоянную загрузку работой ускорителей NVIDIA. Такой подход обеспечит новой системе производительность более 4 петафлопс, благодаря чему новый суперкомпьютер займет соответствующее место в рейтинге Top-500, пусть и не на самой высокой позиции.

В системе хранения информации будет использоваться файловая система FUJITSU Software FEFS, а собственно система хранения информации будет состоять из шести серверов FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M2 PC, восьми хранилищ FUJITSU Storage ETERNUS DX200 S3 и одного хранилища FUJITSU Storage ETERNUS DX100 S3. Такая сложная система сможет обеспечить высочайшую производительность, количество операций ввода-вывода в секунду, которая необходима для обеспечения эффективной работы алгоритмов глубинного машинного изучения и самообучения.

По завершению строительства новый суперкомпьютер Fujitsu станет самым мощным суперкомпьютером в Японии, предназначенным для работ в области искусственного интеллекта. А нам с вами остается только надеяться, что этот суперкомпьютер никогда не станет первой системой, из которой разовьется нечто наподобие известного СкайНет-а из серии известных фантастических фильмов "Терминатор".

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Использование поляризованного света позволяет воспроизводить более высококачественные и стабильные голографические изображения

Неподалеку от места, где в свое время Эдвин Лэнд (Edwin Land), изобретатель фотоаппаратов Polaroid, делал свои открытия, связанные с поляризованным светом, группа исследователей из Школы технических и прикладных наук (School of Engineering and Applied Sciences, SEAS) Гарвардского университета продолжает открывать новые возможности, предоставляемые этим поляризованным светом. Группа, возглавляемая профессором Федерико Капассо (Federico Capasso), закодировала в виде метаповерхности, поверхности со сложной структурой, несколько голографических изображений, каждое из которых можно воспроизвести, освещая эту поверхность светом с определенным углом поляризации.

Напомним нашим читателям, что поляризация света - это плоскость, в которой происходят колебания электромагнитных волн фотонов. В своих предыдущих исследованиях группе профессора Капассо удалось разработать особый вид метаповерхности, которая чувствительна к поляризации падающего на нее света. Это позволило им закодировать в одной поверхности два разных изображения, но оба этих изображения сильно влияли друг на друга, внося заметные глазу искажения.

Новая метаповерхность изготавливается из диоксида титана, достаточно распространенного в природе материала. Во время изготовления на поверхности создается множество выступов, форма которых напоминает форму рыбьего плавника, которые отражают падающий на поверхность свет строго определенным образом. В отличие от подобных поверхностей, созданных ранее, которые имели однородные по размерам выступы, выступы на новой поверхности имеют свою собственную ориентацию в пространстве, высоту и ширину. И именно этим кодируются "зашитые" в поверхность голографические изображения.

"Каждый нановыступ имеет свои уникальные свойства по отношению к свету определенной поляризации, падающему под определенным углом" - рассказывает Ноа Рубин (Noah Rubin), научный сотрудник лаборатории профессора Капассо, - "Мы уже создали библиотеку "стандартных элементов" метаповерхности, при помощи которой можно закодировать в ней практически любое изображение".

Использование метаповерхности нового типа позволяет в теории закодировать в ней достаточно большое количество различных голографических изображений. Но в настоящее же время наилучшие результаты получаются при кодированию двух изображений и света, плоскости поляризации которого перпендикулярны друг другу.

А в более глобальном плане данные исследования могут привести к появлению новой области - области поляризационной оптики, которая позволит сделать то, чего невозможно достичь при использовании традиционной "классической" оптики. Это, в свою очередь, позволит разработать совершенно новые технологии защиты, новые технологии для индустрии развлечений и многое, многое другое.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Создан высоконадежный молекулярный переключатель нового типа

Сокращение размеров электронных компонентов, из которых состоят схемы всех современных чипов, неуклонно начинает приближаться к пределам, по достижению которых дальнейшая миниатюризация станет невозможной из-за ряда ограничений физического плана. И для дальнейшего развития электроники потребуются новые материалы и новые принципы, наиболее перспективными из которых являются нанотехнологии и молекулярная электроника. Не так давно ученым из Технологического института Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology, KIT), Германия, удалось совершить достаточно большой шаг на пути развития молекулярной электроники, они создали новый молекулярный переключатель, который отличается особо четким срабатыванием, фиксируясь только в заданном (включенном или выключенном) положении. Кроме этого, ресурс этого переключателя практически бесконечен, он, в отличие от других подобных устройств, без потери функциональности может срабатывать сколь угодно большое количество раз.

"Замена обычных кремниевых электронных компонентов их молекулярными аналогами позволит сократить размеры будущих электронных схем минимум в 100 раз" - рассказывает Лукаш Герхард (Lukas Gerhard), ученый из института Нанотехнологий KIT, - "Это открывает перед нами достаточно широкое поле для создания сверхминиатюрной электроники следующего поколения".

Базовая структура нового молекулярного переключателя состоит из нескольких атомов углерода. Три атома формируют своего рода "ноги", на которых переключатель "стоит" на гладкой золотой поверхности. "Рычагом" переключателя является нитриловая группа, в центре которой находится атом азота. Изменение состояния переключателя происходит под воздействием прикладываемого к нему электрического потенциала определенной полярности и величины, которое взаимодействует с электрическим зарядом атома азота. В данном случае в роли второго электрода переключателя и управляющего элемента выступал наконечник сканирующего туннельного микроскопа, но в практическом устройстве эту роль может выполнять и стационарный электрод, изготовленный из металла, того же золота, к примеру.

Размер структуры молекулярного переключателя не превышает одного нанометра. Для сравнения, размеры самых маленьких элементов кремниевых электронных компонентов, используемых в полупроводниковой электронике, составляют порядка 10 нанометров. Но не малые габариты молекулярного переключателя являются его основными достоинствами. Самым главным является высокая надежность его работы, прикладываемое к структуре переключателя воздействие всегда приводит к изменению его состояния, к замкнутому или разомкнутому состоянию его контакта. Для сравнения, другие подобные молекулярные переключатели не всегда срабатывали со столь высокой надежностью из-за недостаточной управляемости положением отдельных молекул или их частей. Кроме этого, новый переключатель может срабатывать сколь угодно большое количество раз, ведь в его структуре не наблюдается никаких остаточных деформаций.

Создание нового молекулярного переключателя стало возможным благодаря использованию самых последних достижений в области синтетической химии, которые позволяют синтезировать молекулы со строго заданной формой и взаимным расположением входящих в них атомов. "Используя методы синтетической химии, мы сможем создать миллиарды видов "стандартных блоков", являющихся молекулярными аналогами традиционных электронных компонентов" - рассказывает Лукаш Герхард, - "И структура этих компонентов будет рассчитана таким образом, что они смогут работать сколь угодно долго и с высокой надежностью, без любых повреждений и нарушений их целостности".

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Новый специализированный чип позволит оснастить функциями распознавания речи даже самые маленькие электронные устройства

Мобильный телефон, выполняющий процесс распознавания речи при помощи программы, существенно нагружающей его центральный процессор, потребляет в это время около 1 Ватта энергии. Столь высокие энергетические затраты еще не позволяют оснастить функциями распознавания речи и голосового управления сверхминиатюрные электронные устройства, обладающие аккумуляторной батареей гораздо меньшей емкости, чем у мобильного телефона. Однако, в ближайшем будущем это все может измениться благодаря новому специализированному чипу, разработанному учеными и инженерами из Массачусетского технологического института. Этот чип во время своей работы, в зависимости от скорости речи (количества распознаваемых слов в единицу времени) расходует от 0.2 до 10 милливатт энергии, что в 100 раз меньше расхода энергии при выполнении этой же задачи чисто программным путем.

Использование нового чипа позволит сэкономить от 90 до 99 процентов заряда аккумуляторной батареи устройства, использующего функцию голосового управления. А такой вид управления, как известно, является идеальным вариантом при использовании "умных" часов, очков, наушников и других портативных устройств, размеры которых не очень подходят для размещения в них традиционных элементов управления, таких как кнопки. Более того, новый чип позволит обрести "слух" устройствам из разряда "Интернета Вещей" и устройствам, которые должны работать непрерывно в течение недель или месяцев, черпая небольшое количество энергии из окружающей среды.

При создании нового чипа обработки голосовой информации исследователям из Массачусетса пришлось решить достаточно сложную задачу. Вся проблема заключается в том, что при распознавании голоса используются данные, объем которых намного превышает объем внутренней памяти чипа. Использование внешней же памяти приводит к увеличению количества потребляемой энергии. Данная проблема была решена за счет использования высокоэффективных узкоспециализированных алгоритмов сжатия информации и оптимизации структуры чипа, что позволило максимально минимизировать количество обращений к внешней системе хранения информации.

Опытный образец чипа, предназначенного для распознавания речи, был представлен общественности в рамках Международной конференции по твердотельным схемам (International Solid-State Circuits Conference), его разработка была произведена в рамках проекта Qmulus Project, а изготовлен он был в рамках международной программы University Shuttle Program известной компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Создан полужесткий-полумягкий беспилотник, способный пережить любое столкновение или падение

Беспилотные летательные аппараты с несколькими роторами предназначены для полетов на открытом воздухе. Но в силу различных причин или ошибок человека им достаточно часто доводится сталкиваться с препятствиями или падать на землю. В некоторых моделях используется ограничители, защищающие лопасти пропеллеров и окружающих людей, а другие модели даже помещаются внутрь своего рода "клеток". Такие меры спасают положение в некоторых ситуациях, но в любом случае все это делает летательный аппарат больше и тяжелее, что сокращает и без того небольшое время полета на одном заряде аккумуляторных батарей. Весьма интересный выход из этой, казалось бы, безнадежной ситуации нашли исследователи из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL), они создали полужесткую и одновременно полумягкую конструкцию беспилотника, а первоначальную идею этого им подарила живая природа.

Для решения проблемы "ударопрочности" конструкции беспилотника исследователям пришлось найти компромиссное решение. Если сделать конструкцию слишком мягкой и гибкой, аппарат не будет обладать стабильностью и устойчивостью во время полета. И решение проблемы, как уже упоминалось выше, было найдено в живой природе, а если быть точнее, ученые увидели все им необходимое в строении крыльев ос. Строение крыльев обеспечивает им жесткость, необходимую для обеспечения полета насекомого, но когда оса сталкивается с чем-то, то крыло приобретает гибкость и перераспределяет энергию удара, что препятствует разрыву тканей крыла.

Конечно, конструкция беспилотного летательного аппарата очень далека от формы и строения крыла насекомого. У беспилотника имеются гибкие элементы, расположенные вокруг твердой центральной части. Удерживается все это при помощи магнитов, а когда вся конструкция принимает определенный вид, она становится достаточно жесткой для того, чтобы обеспечить стабильный полет. Но в случае столкновения с препятствием энергия удара отрывает магниты друг от друга, целостность конструкции нарушается и она становится гибкой, эффективно поглощающей и демпфирующей энергию удара. По завершению ударного воздействия магниты снова притягиваются друг к другу, конструкция восстанавливает свою форму, жесткость и функциональность, и летательный аппарат в большинстве случаев может снова взлететь и продолжить полет как ни в чем ни бывало.

То, что вы видите на приведенных здесь снимках, является экспериментальным беспилотным летательным аппаратом, которому вряд ли будет суждено "переродиться" в коммерческий вариант. А исследователи из EPFL полагают, что идея создания таких полужестких-полумягких конструкций может найти более широкое применение в робототехнике. Роботы, способные быть и жесткими и мягкими одновременно, будут обладать более широкими возможностями по захвату объектов, к примеру, нежели нынешние робототехнические устройства.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Мыслить как преступник. Правонарушителей можно вычислить по снимку мозга

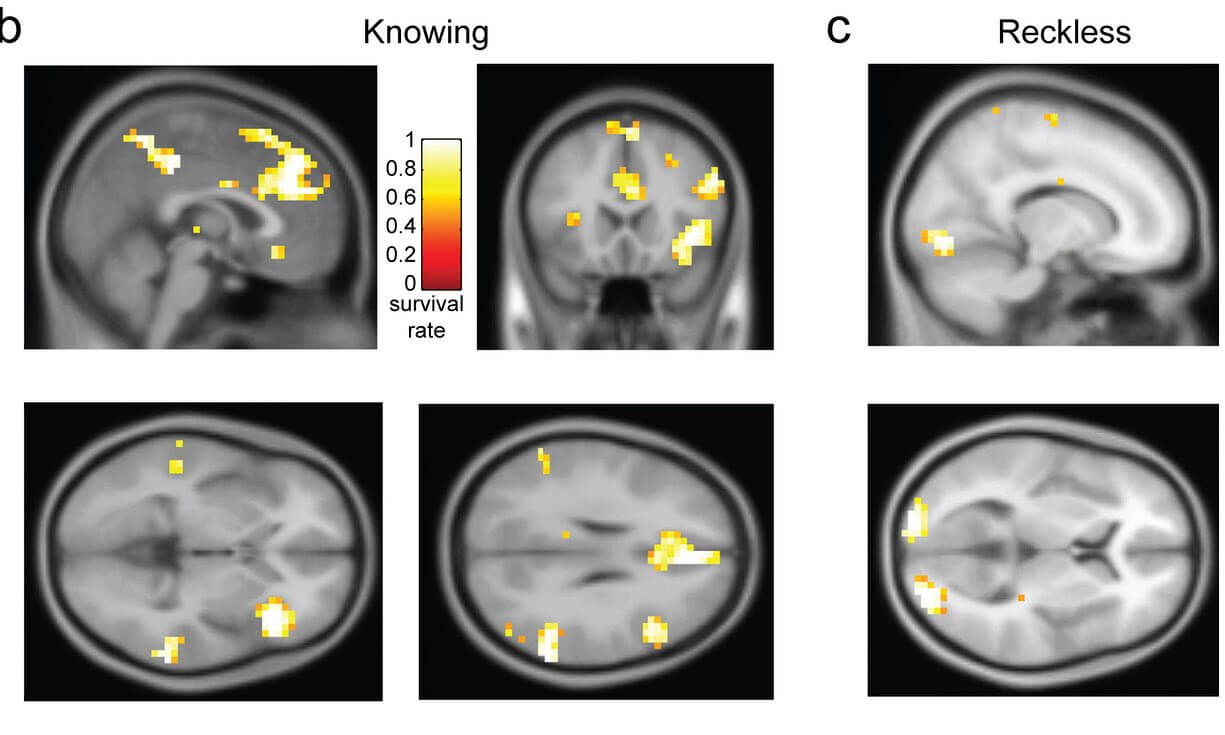

Согласно статье, недавно опубликованной в издании Guardian, группе неврологов из Виргинского медико-технологического исследовательского института Карильон удалось установить разницу в работе мозга настоящих преступников и тех, кто совершает правонарушение непреднамеренно. Для этого достаточно лишь проанализировать снимок головного мозга.

В ходе серии экспериментов, ученые просканировали мозг 40 человек, каждого из которых просили пронести через воображаемую границу чемодан. Часть участников осведомили, что в чемодане лежат наркотики. Остальные не знали, что проносят через «границу», но подозревали, что делают что-то незаконное. Кроме того, ситуация осложнялось еще и тем, что никто из испытуемых не знал, будут ли «на таможне» проводить полный досмотр, а «таможенники» случайно выбирали людей, которых этому досмотру необходимо подвергнуть. В ходе опытов специалисты под руководством Рида Монтегю провели МРТ-сканирование головного мозга всем участникам эксперимента. Как выяснилось, во время совершения преступления у тех людей, кто осознанно нарушал закон, и у тех, кто был «преступником по неволе», проявляют активность нейроны из абсолютно разных отделов головного мозга.

Сравнительные снимки «настоящих преступников» (слева) и тех, кто «неосознанно преступал черту закона» (справа)

Как утверждают эксперты, естественно, подобное исследование требует дальнейших изысканий, и на основании данных, полученных от всего 40 человек, рано делать какие-либо выводы. Но, в случае успеха, подобное обследование сможет дать новый инструмент для раскрытия преступлений. Кроме того, на данный момент все еще неясно, можно ли реконструировать психическое состояние человека через несколько недель или месяцев после совершения преступления, чтобы по полученным данным можно было установить, случайно или преднамеренно человек совершил противоправное деяние.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Создано тончайшее волокно, позволяющее передавать в мозг химические, оптические и электрические сигналы одновременно

Международная группа ученых, возглавляемая учеными из Массачусетского технологического института, создала первое в своем роде гибкое волокно, толщина которого сопоставима с толщиной человеческого волоса и которое позволяет передавать в мозг и получать обратно сигналы электрической, химической и оптической природы одновременно. Над созданием этого волокна работала ученые-материаловеды, химики, биологи и ученые других направлений, а в будущем, после того, как волокно приобретет еще более биологически совместимый характер, оно может быть использовано для изучения особенностей функционирования мозга, взаимосвязей между отдельными участками мозга и, естественно, для создания новых и более совершенных видов интерфейса между мозгом и компьютером.

Материал универсального "проводящего" волокна подбирался таким образом, чтобы обеспечить его максимальное подобие мягким нервным тканям. Это, в свою очередь, позволит подключать к мозгу имплантаты любой степени сложности, при этом, глубина "погружения в мозг" будет намного больше, чем это позволяют сделать используемые сейчас матрицы жестких металлических или кремниевых электродов.

Естественно, испытания функционирования волокна производились на подопытных животных. Через один из двух крошечных каналов внутри волокна в нейроны мозга грызунов был введен генетический препарат, делающий эти нейроны чувствительными к свету. Затем обработанные нейроны были освещены светом, переданным через оптический волновод внутри волокна. И под конец, ученые произвели регистрацию электрической деятельности отдельных нейронов, используя для этого электрическую проводимость определенных слоев волокна. И все это было сделано при помощи единственного волокна, толщиной около 200 микрометров, что чуть больше толщины человеческого волоса.

Ключевым моментом, позволившим создание такого многофункционального волокна, стала технология производства тончайших проводников, гибких и имеющих высокую электрическую проводимость. Основу проводников составляет тонкая полиэтиленовая трубочка, объем которой заполнен "хлопьями" графита. А процесс ее производства заключается в повторяющейся последовательности двух операций, нанесения графитового слоя на полиэтиленовую основу и сжатие всего этого под давлением с последующим нанесением очередного тончайшего слоя полиэтилена. Наличие графита в специальном полиэтилене, которой обладает собственной электрической проводимостью, увеличило его проводимость в четыре-пять раз.

Помимо высокой электрической проводимости, созданное волокно обладает прозрачностью, достаточной для передачи по нему оптических каналов. Кроме этого, за счет увеличения толщины одного из графитовых слоев во время производства, в одном волокне организовано два независимых световода, которые практически не оказывают влияния друг на друга. А полости, оставленные в объеме волокна, выступают в роли каналов, которые можно использовать для транспортировки по ним жидких веществ.

За счет малой толщины волокна ученые имеют возможность использовать матрицы таких волокон, охватывая ими достаточно большие участки мозга. Для демонстрации этой возможности волокна были помещены в несколько отдельных участков мозга подопытного животного, что это позволило ученым проследить пути следования нервных сигналов и сигналов ответных реакций мозга на эти сигналы.

В ближайшем времени ученые планируют уменьшить толщину многофункционального волокна, сделав его более гибким. Помимо этого, на замену полиэтилену ищется материал, который обеспечит волокну большую мягкость и увеличит его биологическую совместимость со всеми видами нервных тканей. А тем временем множество научных групп из различных уголков земного шара уже оценили возможности новой разработки и запросили в свое распоряжение некоторое количество многофункционального волокна для проведения собственных исследований.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

НАСА публикует результаты первых прямых наблюдений за системой TRAPPIST-1

С момента обнаружения большого количества планет в далекой звездной системе TRAPPIST-1, некоторые из которых могут быть пригодны для жизни, прошло не так уж и много времени. И недавно специалисты НАСА опубликовали короткий видеоролик с разрешающей способностью всего 11 на 11 пикселей, сделанный на базе снимков, полученным при помощи космического телескопа Kepler. В самом центре изображения видно засветку от центральной звезды системы, холодной карликовой звезды, находящейся на удалении 40 световых лет от Земли. К сожалению, качество этого снимка не позволяет рассмотреть семь планет, размеры которых сопоставимы с размером Земли, которые составляют "население" системы TRAPPIST-1.

Количество планет в этой системе и их основные показатели были определены путем регистрации телескопом Kepler изменений яркости свечения звезды в момент, когда между ней и Землей проходила одна из планет. Изменение яркости не превышало 1 процента и это практически невозможно обнаружить невооруженным глазом. Полученные телескопом снимки прошли через череду сложной математической обработки, позволившей выделить изменения яркости звезды и произвести компенсацию искажений, возникающих из-за движения космического телескопа. И теперь эти изменения, амплитуда которых была увеличена для визуальной наглядности, видны как мерцание пикселов на видеоролике.

Космический телескоп Kepler, работающий в рамках расширенной миссии K2, производил наблюдения за системой TRAPPIST-1 в течение 74 дней в период с 15 декабря 2016 года по 4 марта 2017 года. Для составления представленного на официальном сайте НАСА видео было использовано 60 снимков, сделанных камерой телескопа Kepler 22 февраля 2016 года в течение одного часа с промежутком в одну минуту. Разрешающая способность полученных снимков составляет 11 на 11 пикселей и этот снимок охватывает область ночного неба, площадью 44 квадратных угловых секунды. Эта область эквивалента размеру песчинки, которую держит человек в руке, вытянутой в сторону неба.

И в заключении следует отметить, что специалисты НАСА опубликовали столь "сырой" материал для того, чтобы дать ученым возможность выдвинуть предложения, касательно проведения дальнейших исследований, которые начнутся зимой этого года. А более детальные данные, прошедшие через процедуры калибровки и математической обработки, имеющие большую информационную ценность, будут опубликованы в мае этого года.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

НАСА начинает аэродинамические испытания QueSST X-plane - прототипа сверхзвукового пассажирского лайнера следующего поколения

В марте прошлого года американское космическое агентство НАСА объявило о начале программы под названием Quiet Supersonic Technology (QueSST) X-plane. В рамках этой программы основной подрядчик, известная компания Lockheed Martin, должна произвести разработку и изготовление пилотируемого опытного образца сверхзвукового самолета следующего поколения. Этот опытный самолет должен стать летающим полигоном для разработки и испытаний технологий, которые в будущем будут использованы в сверхзвуковых авиалайнерах следующего поколения. И сейчас, спустя 11 месяцев с момента начала программы QueSST, специалисты Lockheed Martin завершили теоретическую и расчетную часть их проекта, создали масштабную модель сверхзвукового самолета и приступили к ее первым испытаниям в аэродинамической трубе, находящейся в Исследовательском центре НАСА имени Гленна (Glenn Research Center) в Кливленде.

Собранная из металлических деталей модель самолета QueSST проведет следующие несколько недель внутри рабочей области, размером 2.4 на 1.8 метра, сверхзвуковой аэродинамической трубы Supersonic Wind Tunnel. Возможностей этой трубы достаточно для имитации полета на скорости от 0.3 Маха до 1.6 Маха (241 и 1530 км/ч соответственно). Все это позволит инженерам проверить на практике ряд расчетов, касающихся аэродинамики самолета и его двигательной установки.

Согласно информации от Рея Кастнера (Ray Castner), инженера по космической технике, испытания модели QueSST будут включать измерения значения подъемной силы, нагрузки на фюзеляж и другие элементы корпуса самолета, изучение динамики потоков воздуха, перемещающегося через двигатель. Модель самолета пройдет через абсолютно все условия, соответствующим условиям взлета, полета и посадки, благодаря возможностям аэродинамической трубы Supersonic Wind Tunnel.

Согласно намеченным планам, испытания в аэродинамической трубе продлятся до середины этого года. В случае успешного завершения данного этапа проекту QueSST будет выделено дополнительное финансирование и он перейдет на стадию создания заключительного варианта конструкции опытного самолета, к его изготовлению и всесторонним испытаниям.

Конечной целью программы QueSST, которая пока еще находится на самой ранней стадии ее реализации, заключается в создании сверхзвукового самолета, который при пересечении звукового барьера создает так называемую "мягкую" звуковую ударную волну, которая, достигая поверхности Земли, звучит как мягкий удар, а не разрушительный взрыв.

"Нам удалось разработать весьма уникальный вариант конструкции самолета, форма которого позволяет избежать формирования ударных волн, которые, помимо всего прочего, вызывают ее деформацию. Более того, новая конструкция должна значительно уменьшить уровень шума, издаваемый самолетом при полете на сверхзвуковой скорости" - рассказывает Питер Лозифидис (Peter Losifidis), руководитель программы QueSST со стороны отдела компании Lockheed Martin под названием Skunk Works.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Исследователи научили шестиногого робота передвигаться быстрее и эффективней своих живых прототипов

Во время бега конечности любого позвоночного живого существа контактируют с поверхностью настолько малое время, насколько это вообще возможно. Принципы перемещения шестиногих насекомых кардинально отличаются от этого, при самой высокой скорости их передвижения три конечности насекомого всегда находятся в контакте с поверхностью, две с одной стороны, и одна - с другой. Такой принцип передвижения пытаются с максимальной точностью копировать все исследователи, создающие шестиногих роботов. Но является ли этот принцип движения самым быстрым и эффективным на самом деле?

Исследователи из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны (Swiss Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, EPFL) наглядно продемонстрировали то, что для движения по горизонтальной поверхности, при условии отсутствия на конечностях липких элементов, имеется и гораздо лучший способ, нежели традиционное перемещение на трех конечностях.

Отправной точкой этих исследований стало доскональное изучение движений мушек-дрозофил, которые являются самыми часто используемыми подопытными насекомыми. А для проверки всех возможных вариантов ученые использовали специальный эволюционный алгоритм, который пытался найти оптимальный с точки зрения скорости и энергетических затрат способ передвижения виртуальной "мушки-дрозофилы". Просчитывая все возможные варианты, этот алгоритм выбирал из них самые быстрые и самые эффективные.

Исследователи выяснили, что "трехногий" способ передвижения действительно является самым быстрым и эффективным тогда, когда на концах лапок насекомых присутствуют липкие области и коготки, при помощи которых насекомые без труда перемещаются по вертикальным стенам и потолку. Но в случае отсутствия этих элементов самым быстрым и эффективным способом передвижения является способ, когда в каждый момент времени поверхности касаются лишь две конечности.

После этого исследователи запрограммировали шестиного робота на перемещение новым способом и традиционным способом для сравнения. И, как показали эксперименты, при "двуногом" движении робот смог перемещаться быстрее, нежели при "трехногом", что послужило подтверждением предварительных расчетов.

Более того, исследователи проверили свою теорию и на реальных насекомых. Они покрыли концы лапок мушек-дрозофил слоем полимера, закрывшим липкие участки и коготки, другими словами, они одели насекомым своего рода "ботинки". И буквально через непродолжительное время такие "обутые" насекомые начали использовать принцип движения, максимально приближенный к найденному учеными, что послужило доказательством чрезвычайной гибкости и адаптивности живых существ.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

FORPHEUS - робот-тренер, удостоившийся почетного места в Книге Мировых рекордов Гиннеса

Если вы интересуетесь уроками игры в настольный теннис, то новый робот, разработанный специалистами известной японской компании Omron Corp., является именно тем, что вам нужно. Этот робот, получивший название FORPHEUS, обладает столь изощренными обучающими навыками и способностями, что он был удостоен за это почетного места в Книге Мировых рекордов Гиннеса.

В системе управления робота FORPHEUS использованы камеры, работающие со скоростью 80 кадров в секунду, и другие датчики движения, при помощи которых робот в режиме реального времени отслеживает движение теннисного мячика, положение тела и движения обучаемого игрока, что помогает роботу FORPHEUS играть роль учителя.

Робот также может подсветить пятно, куда ударится теннисный мяч, указать обучаемому игроку оптимальную траекторию движения ракеткой и многое другое. Сложные программные алгоритмы и система искусственного интеллекта позволяет роботу FORPHEUS оценивать уровень подготовки человека и подстраивать под это проводимые им уроки.

Однако, специалисты компании Omron создавали робота FORPHEUS не только для работы в качестве тренера по настольному теннису. "Использованные нами технологии должны нормализовать взаимоотношения роботов с человеком" - рассказывает Тэку Оя (Taku Oya), один из разработчиков робота FORPHEUS, - "В настоящее время люди обучают роботов, как надо вести себя в той или иной ситуации. Но лет так через 20 роботы, возможно, уже будут способны обучать других роботов, созданных ими же или людьми".

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

NASA созывает срочную пресс-конференцию по новому открытию

ЭКСТРЕННАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ СВЯЗАНА С ОТКРЫТИЕМ, СДЕЛАННЫМ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. ДАННЫЕ ЗАСЕКРЕЧЕНЫ ДО ВЕЧЕРА.

Американское аэрокосмическое агентство NASA 22 февраля созывает экстренную пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы. Мировая пресса трубит новость — сегодня ученые заявят о важнейшем открытии жизни вне Земли.

На сайте NASA будет онлайн-трансляция, начало — 20:00 по киевскому времени.

Тема выступления, указанная в пресс-релизе, — «Открытие за пределами нашей Солнечной системы».

На сайте агентства сообщается, что будут представлены новые данные об экзопланетах, но подробности не приводятся.

Однако в СМИ событие вызвало ажиотаж — журналисты трубят о «внеземной жизни».

Издание BuzzFeed сообщило в Twitter, что «есть люди, которые в курсе, что там (на пресс-конференции) будет нечто важное».

А издание The Mirror пишет, что в конференции будут принимать участие четверо ученых из США и один из Бельгии. Их имена из-за соблюдения секретности якобы тоже не разглашаются, хотя на сайте NASA указаны пять фамилий ученых (см. гиперссылку выше).

NASA сообщает, что в ходе пресс-конференции можно будет задавать вопросы, используя хэштег #AskNasa.

Как предполагают западные специалисты, речь сегодня может пойти об открытии семи новых экзопланет, которые могут быть найдены на орбите одиночной звезды TRAPPIST-1 — красного карлика в созвездии Водолея.

Сейчас известно, что на орбите этой звезды существует 6 экзопланет, которые по гравитации и первичным условиям «похожи на Землю». При этом экзопланеты находятся на расстоянии в 40 световых лет от Земли. Это не является сумасшедшим расстоянием, такая дистанция может быть преодолена кораблями Земли за жизнь одного поколения.

Ранее агентство заявило о существовании вне Солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может быть жизнь.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Небоскребы, "одетые" в растительность, "пустят корни" на китайской земле

Некоторое время назад проект Bosco Verticale архитектурной компании Stefano Boeri Architects был только проектом "на чертежной доске". Однако, этот проект уже прошел все необходимые проверки, проверки на целесообразность и швейцарская команда уже приступила к детальной проработке уже третьего "вертикального леса", который в будущем "пустит корни" в Наньцзине, Китай.

Стефано Боери, конечно, является далеко не первым архитектором, которому пришла идея размещения большого количества растительности на внешней стороне зданий-небоскребов. Но он является первым, которому удалось довести проект до перспективы его практической реализации.

В рамках проекта "Vertical Forest" на едином фундаменте будут возведены две башни, высота одной из них будет равна 200 метрам, а второй - 108 метрам. Внутри этих башен традиционно будут находиться офисные помещения, отели, торговые точки, рестораны, конференц- и выставочные залы. На верхних этажах более высокой башни будет располагаться частный клуб с бассейном на крыше.

Оба здания станут местом произрастания 600 достаточно высоких деревьев, 500 деревьев средних размеров и еще большего количества кустарника и вьющихся растений. Всего на поверхности этого вертикального леса будет представлено около 23 разновидностей представителей местной флоры. Согласно предварительным расчетам, все эти растения будут потреблять до 25 тонн углекислого газа ежегодно, а каждый день они будут производить порядка 60 килограмм кислорода.

Естественно, что посадка аналогичного количества деревьев вокруг здания традиционным способом обошлась бы намного дешевле, да и количество бетона в конструкции здания было бы намного меньшим. Однако, дефицит и высокая стоимость земельных площадей в районах больших городов делают даже такой подход экономически целесообразным, более того, каждый обладатель помещения в башне станет еще и обладателем своего, пусть и небольшого, но собственного участка вертикального леса.

Проект "Vertical Forest" будет финансироваться Nanjing Yang Zi, китайской государственной инвестиционной группой. Согласно планам, завершение проекта должно произойти в 2018 году, и это может стать толчком к началу строительства подобных сооружений и в других китайских городах, включая Шицзячжуан, Гуйчжоу, Шанхай и Чунцин.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Новый алгоритм, созданный в компании Google, позволяет получить качественные изображения из исходников, размером всего 8 на 8 пикселей

Сцены из многих современных фантастических и детективных фильмов достаточно часто демонстрируют нам чудеса цифровой обработки визуальной информации, когда некая специальная программа буквально за считанные секунды превращает кусок размытого кадра, снятого ночью низкокачественной камерой внешнего наблюдения, в качественное изображение, по которому без труда можно узнать человека. Конечно, подобные алгоритмы существуют, но качество из работы весьма и весьма далеко от того, что демонстрирует нам кинематограф. Серьезных успехов в этом деле удалось добиться исследователям из отдела Google Brain. Они достаточно долго экспериментируют с набором алгоритмов под названием RAISR, а недавно добавленная к нему функция глубинного машинного изучения принесла совершенно потрясающие результаты.

Изначально алгоритмы RAISR предназначены для увеличения яркости и контрастности снимков, уже имеющих достаточно высокое разрешение. Однако, новая часть этого набора под названием Pixel Recursive Super Resolution позволяет из "пикселизированного" исходного изображения, размером 8 на 8 точек, воссоздать более качественное и близкое к оригиналу изображение, размером уже 32 на 32 точки.

Первоначально система была обучена путем "скармливания" ей огромного набора фотографий, в основном портретов знаменитостей. При помощи традиционных алгоритмов качество этих снимков за несколько проходов было понижено до упомянутых выше 8 точек. И после этого алгоритм использовал весь приобретенный опыт для выполнения обратного преобразования низкокачественного изображения в более высококачественное.

Используя данные, собранные во время понижения качества снимков, программа RAISR знает приблизительно, где на изображении надо искать глаза, нос, рот, волосы и другие элементы лица человека. Определив положение этих элементов, она выбирает из своей обширной базы наиболее подходящие по нескольким параметрам, заключенным в структуре пикселей, изображения более высокого качества.

За несколько проходов система воссоздает исходное изображение, которое столь близко к оригиналу, что на нем можно легко определить даже характерные черты лица конкретного человека. Правда, настоящих чудес на свете не бывает, и конечные изображения не являются абсолютно точным воспроизведением оригинала, а некоторые - вообще очень далеки от него.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся недостатки, люди смогли идентифицировать восстановленные изображения узнаваемых знаменитостей только в 10 процентах случаев, остальные 90 процентов они сочли за изображения, сделанные при помощи обычной камеры. Когда на восстановленных снимках стали фигурировать изображения, отличные от человеческого лица, люди стали ошибаться меньше, процент правильного определения "природы" представленных снимков составил уже 28 процентов.

Разработчики системы рассматривают свое творение как технологию с ограниченной областью применения. Вполне вероятно, что на ее основе все же будут созданы средства, позволяющие получить более качественное изображение из снимка, сделанного камерой наблюдения или камерой банкомата. Тем не менее, результаты работы этой программы не могут служить веским доказательством, которое может быть принято в суде, ведь она работает только за счет предположений о том, что могло скрываться за пикселями исходного изображения, основываясь лишь на данных анализа того, что ей "подсовывали" ранее.

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Ученым впервые удалось измерить параметры одного единственного теплового кванта

Группа ученых из исследовательского подразделения компании IBM в Цюрихе получила первые экспериментальные доказательства одного из "труднодоказуемых" физических законов. А использованные при этом технологии могут стать одним из способов управления потоками тепла, проблемы, с которой постоянно сталкивается современная электроника и полупроводниковая техника. Суть данного достижения заключается в том, что ученым удалось произвести непосредственные измерения квантовой тепловой проводимости в точке контакта двух золотых проводников, при этом, измерения производились на уровне отдельных атомов и все это происходило при комнатной температуре.

Проведенные учеными измерения служат доказательством закона Видеманна-Франца, который определяет, что самое малое количество тепла (тепловой квант), способное пройти через проводник, прямо пропорционально кванту электрической проводимости этого проводника. Полученное экспериментальное подтверждение этого закона позволит ученым с уверенностью предсказывать и исследовать взаимосвязанные тепловые и электрические явления, происходящие на наноразмерном уровне и даже на более низком уровне, на уровне отдельных молекул и атомов.

Ученым удалось произвести измерения при помощи новой технологии сканирующей термометрии, разработанной в IBM Zurich только в прошлом году. Эта технология является своего рода симбиозом высокоточной нанотермометрии и сканирующего атомно-силового микроскопа. Наконечник сканирующего микроскопа используется для измерения двух величин, количества тепловой энергии, передаваемой от поверхности контролируемого материала к материалу наконечника, и теплового сопротивления исследуемого материала. Комбинируя эти два вида измерений, ученые могут с высокой точностью вычислить температуру и количество теплоты, которое заключено в локальном объеме наноразмерного устройства.

Отметим, что первый созданный учеными сканирующий термометр был неспособен к регистрации воздействия единичных тепловых квантов на объекты, меньшие, чем 10 нанометров. Однако, ряд доработок и модификаций используемого оборудования позволили ученым увеличить разрешающую способность устройства до уровня отдельного атома, размер которого, в зависимости от вида химического элемента, может быть равен 0.1-0.3 нанометра.

Ключевым моментом данного достижения была разработанная специально для этого микроэлектромеханическая система (microelectromechanical system, MEMS), включающая в себя интегрированный тепловой датчик и установленная на наконечнике вакуумного туннельного сканирующего микроскопа. Свою роль в этом деле сыграло то, что все сверхвысокоточное и чувствительное оборудование находилось в звуко- и виброизолированной лаборатории IBM Noise Free Lab, которая также обеспечивает защиту области проведения эксперимента от внешних электрических и магнитных полей.

Новая система, помимо всех измерений, проводимых предыдущей системой, измеряет еще и электрическую проводимость участка исследуемого материала, что позволяет количественно оценить процесс переноса электрических зарядов в металлическом проводнике. Используя эти дополнительные возможности, ученые смогут изучить то, как межатомные связи могут способствовать тепловой передаче в точке контакта различных материалов. И важность таких исследований крайне важна, так как поведение многих материалов по отношению к теплу коренным образом меняется при переходе от обычного к наноразмерному уровню.

Ученые компании IBM считают, что у их из новой технологии измерений имеется множество областей применения в современной науке. "Это позволит нам исследовать процесс переноса тепла не только в местах контакта разных материалов, все тоже самое мы сможем сделать по отношению к квантовым точкам, и даже по отношению к отдельным молекулам. А это должно сыграть в будущем ключевую роль в технологиях управления потоками тепла на наноразмерном уровне".

Это цитата сообщения Интересные_новости Оригинальное сообщение

Космический аппарат Cassini сделал серию самых высококачественных на сегодняшний день снимков колец Сатурна

Представители американского космического агентства НАСА опубликовали некоторые из серии самых высококачественных снимков колец A и B Сатурна. Столь высокая разрешающая способность новых снимков является следствием того, что руководство миссии заставило аппарат Cassini в буквальном смысле "нырнуть" в область рядом с хаосом льда и камней, из которых состоит "украшение" газовой гигантской планеты и на которое оказывает сильное влияние близость его спутников.

Космический аппарат-ветеран Cassini, который был запущен в космос в 1997 году, неуклонно приближается к завершающему моменту его феноменально успешной миссии. Пока аппарат не ограничен в подвижности из-за окончания топлива в его баках, он продолжает обладать огромным потенциалом для сбора научных данных. До момента "Великого Финала", как специалисты НАСА называют момент окончания миссии, который произойдет 26 апреля этого года, аппарат Cassini выполнит еще 10 "погружений" в систему колец Сатурна. И во время самого близкого погружения аппарат пройдет на удалении 11 тысяч километров от центра кольца F.

Единственный раз, когда аппарат Cassini находился ближе к Сатурну, нежели чем во время последнего "нырка", был в 2004 году в момент прибытия аппарата в район Сатурна. Однако, высокая скорость движения аппарата в то время заставила операторов установить на камерах малое время выдержки для того, чтобы снимки не получились смазанными. К сожалению, это сказалось в отрицательную сторону на качестве полученных снимков, которые вышли тусклыми и сильно "зашумленными".

Во время оставшихся нескольких "нырков" в кольца Сатурна аппарат Cassini сделает еще целый ряд захватывающих дух снимков планеты и ее ближайшего окружения, которые станут самыми высококачественными из всех имеющихся подобных снимков.

На последних снимках ученые смогли определить следы гравитационного влияния спутников газового гиганта. Это влияние прослеживается по положению ярких частей из почти чистого льда, которые в изобилии находятся в материале колец. На одном из приведенных здесь снимков, сделанных 18 декабря 2016 года, видно россыпь таких ледяных глыб. А различить на данном снимке можно объекты и особенности, размером не менее 500 метров.

Практически на всех изображениях колец Сатурна можно увидеть скопления частиц материи, известных под название "волны плотности", которые формируются в основном под воздействием гравитации спутников Сатурна - Януса и Эпиметея. В пределах этих плотных и широких образований многочисленные плотные группы ледяных частиц, сталкиваясь друг с другом, образуют деформации, которые неофициально называются "соломой" из-за их характерного вида. Более тонкие волны в материале колец, которые смахивают на большие океанские волны, являются результатами прохода одного из малых спутников Сатурна - Пана, диаметр которого составляет всего 28 километров.

И в заключении следует отметить, что приведенные здесь снимки были сделаны при помощи широкоугольной камеры Wide Angle Camera аппарата Cassini. Во время съемки аппарат проходил на минимальном расстоянии 54 тысячи километров от колец и с такого расстояния разрешающая способность снимков составляет 330 метров на один пиксель.