Это цитата сообщения зверобой Оригинальное сообщение

Правила вязания носков, которые должен знать каждый

Это цитата сообщения Rosa_Dossen Оригинальное сообщение

Пояс - оберег, честь и слава.

Пояс - в народных верованиях символ дороги, пути через мифические и реальные преграды (так же, как нитка, пряжа, волокно, веревка, цепь). Пояс как часть одежды человека, принимающая форму круга, часто употребляется в качестве оберега. Пояс бытует с очень отдаленных времен, о чем есть убедительные археологические и письменные свидетельства. В 3 -м в. до н. э. Геродот записал в Причерноморье скифскую генеалогическую легенду: Геракл оставил сыновьям в наследство пояс и лук. Только один сын - Скиф сумел натянуть этот лук, и наследство досталось ему - родоначальнику скифских царей.

Образцы поясов встречены археологами в погребениях и зафиксированы памятниками изобразительного искусства. На всех скифских каменных статуях умершим, непременно показан пояс. На памятнике под Днепропетровском выгравированы у пояса лук и булава, а на памятнике скифского воина, найденного на Кубани - кинжал. Пояс выгравирован на полутора-метровой скульптуре в Крыму и на каменном изваянии времен неолита во Франции.

С древнейших времен человеческого общества пояс рассматривался как некий оберег, магический объект, способствующий благополучию и удаче. Народ верил в могущественную силу пояса. Об этом свидетельствуют рукописные книги простонародной медицины, где пояс рассматривался как оберег: 'А от всякой порчи и злых колдунов носит на голом теле пояс вязаный. И при этом талисмане не может действовать никакое колдовство'.

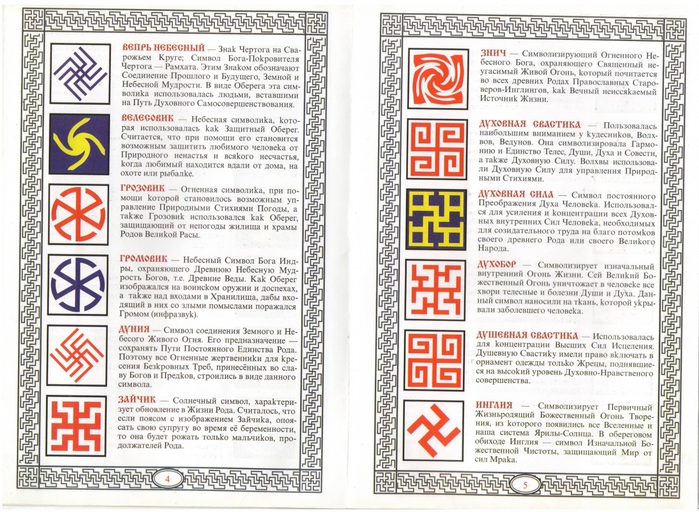

Чаще на поясах замечены узоры - ромбы с крючками. Изображения богини древа в вышивках очень часто также ромбовидны, ромбу придавалось магическое свойство. Как символ плодородия ромб был связан с магией входа в новое жилище, в хозяйственные постройки. Ромбы, круги, свастики имели значение амулетов, несущих огонь, тепло, жизнь.

Это цитата сообщения Фёдор_Иванович_Сухов Оригинальное сообщение

О ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ

Это цитата сообщения Рязаночка- Оригинальное сообщение

Узорные ткани.

Ткачество с давних времен составляло исконное занятие женского населения. Еще в начале XIX века оно было распространено в русских деревнях почти повсеместно. В каждой крестьянской семье женщины изготавливали домотканое полотно. Из него шили одежду, скатерти, простыни, полотенца и другие необходимые в быту предметы. В любой избе имелся самодельный ткацкий стан, представлявший собой сложную деревянную конструкцию. Техника тканья на нем была очень непростой, поэтому крестьянкам приходилось работать по двенадцать-пятнадцать часов в сутки, всю осень и зиму, чтобы к весне наткать для семьи достаточное количество холста.

Кроме гладкой холстины, деревенские мастерицы выполняли и ткани с узором. При этом приемы тканья еще более усложнялись за счет различных специальных приспособлений, с помощью которых на станке набирался тот или иной узор.

Материалом для ткачества служила пряжа, которую получали из льна и конопли, а также из овечьей, козьей, а иногда и коровьей шерсти. Пряжу часто окрашивали домашним способом в разные цвета, и тогда узорные ткани получались особенно нарядными.

Способ украшения тканей орнаментом известен на территории нашей страны с давних пор. В древних поселениях восточных славян археологами были найдены фрагменты узорных тканей X-XII веков.

Это цитата сообщения gaivota_port Оригинальное сообщение

СЛАВЯНСКИЕ ПОЯСА. ЧУДО, РОЖДЕННОЕ НА СЕВЕРЕ

СЛАВЯНСКИЕ ПОЯСА. ЧУДО, РОЖДЕННОЕ НА СЕВЕРЕ

Это цитата сообщения Петля_Мебиуса Оригинальное сообщение

Жизнь и вязаное разноцветное наследие инков

Еще одна захватывающая статья от Irina-knit

Благодаря многим исследованиям цивилизация инков стала самой известной из всех доиспанских культур Южной Америки. Их предшественники жили в Андах еще за три тысячи лет до них. Изначально инки были маленькой родовой группой в долине Куско, Перу, как и почти сто других групп, говорящих на разных языках и диалектах. Многие из этих сообществ были высоко цивилизованными к моменту их завоевания инками, начавшими в 12-м веке расширять свои территории.

По древней легенде, само солнце, Инти, послало на землю своего сына, Инку, чтобы принести людям цивилизацию, закон, порядок и знания. «Сын Солнца», Инка должен был научить мужчин возделывать землю и выращивать животных, а его жена — обучить женщин ткачеству и другим ремеслам. Изначально Инкой назывался только сам верховный правитель, и только с легкой руки испанских завоевателей позже начали называть инками всех жителей империи. Инки поклонялись солнцу как божеству и ради этого культа строили многочисленные Храмы Солнца, в которых широко использовали для украшения золото.

Все ритуальные предметы, сосуды, чаши, скульптуры были золотыми. Оно не было средством платежа и предметом стяжательства, оно было воплощением Инти на земле.

Инки говорили на языке кечуа, большого и сильного племени, завоеванного ими. Они называли этот язык Runa simi, или «язык людей», и насаждали его на все захваченные территории. Долгое время считалось, что инки не имели своей письменности, однако многие исследователи считают ею как узоры токапу на тканях инков, так и некоторые виды кипу. Токапу — роскошная одежда, цветная накидка из полотна ручной выделки, сплошь затканная квадратами с геометрическими фигурами внутри. Такие накидки носили верховные жрецы или люди высшего сословия.

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Костюм Руси(2)Женская одежда

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8 — 10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки.

Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом(ожерельем).

Это цитата сообщения Акшунилаг Оригинальное сообщение

Пояс, его значение и обрядовые функции

Это цитата сообщения Акшунилаг Оригинальное сообщение

А.А. Лебедева "Значение пояса и полотенца в русских семейно-бытовых обычаях и обрядах XIX-XX веков"

Это цитата сообщения Акшунилаг Оригинальное сообщение

Честнейшина Н.Н. О роли орнамента и текста на поясах старообрядцев Юго-Западного Алтая

Можно говорить о том, что артефакты с изобразительными мотивами являются знаковой системой традиционной культуры. Л. В. Панкратова в своей статье «Заслоняющий от бед и дающий изобилие…» приводит слова лингвиста и филолога В. Н. Топорова о том, что узоры, организованные как «правильные», ритмически повторяющиеся последовательности знаков (тексты культуры), являются сакрально отмеченными. Эта особенность позволяет выявить вещи, обладающие повышенным семиотическим статусом, следовательно, отчетливо реализующие знаковую функцию.[2]

Таким статусом обладает артефакт традиционной русской культуры -старообрядческий пояс. А коллекция этих предметов в музейном собрании позволяет изучить знаковые явления традиционной русской культуры допетровской эпохи.

Такой эмпирической основой исследования изобразительных элементов на старообрядческих поясах является собрание этих артефактов в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике (г. Усть-Каменогорск). Коллекция была собрана на территории Юго-Западного Алтая, явившейся очагом старообрядчества на протяжении трех столетий. Здесь, с XVIII века проживали две этногруппы переселенцев, так называемые «каменщики» и «поляки». «Каменщики» обосновались по р. Бухтарме. Их предки, беглые горнозаводские рабочие, вследствие религиозных преследований и непосильного труда «забежали» в наиболее недоступные горные места, то есть «в камень», откуда и идет их название. Предки «поляков» поселились в долинах рек Ульбы и Убы, а также у правых притоков Иртыша в ходе правительственных переселений в Сибирь из Польши, точнее с Ветки и Стародубья, где они локально жили долгое время. Изучение старообрядческого населения в любом районе представляет большой этнографический интерес ввиду того, что население это в силу своих религиозных убеждений является приверженцем всего старого и хранителем древних традиций [3, c. 237].[3]

Несколько слов о коллекции старообрядческих поясов Восточно-Казахстанского областного музея-заповедника. В данное время она насчитывает около 600 предметов. Орнаменты старообрядческих поясов, как

Это цитата сообщения Акшунилаг Оригинальное сообщение

Славянский пояс: от утилитарности до оберега и магии

В быту и обрядах восточных славян поясу издревле придавалось большое значение. Подпоясывание нательной, домашней, а большей частью и верхней одежды было обязательным у всех восточнославянских народов. Крестьянская одежда не имела карманов. Пояс позволял прятать какие-либо мелкие предметы за пазухой. Носили на нем и необходимые предметы обихода: денежные сумочки, кисеты, гребни, ключи.

В быту и обрядах восточных славян поясу издревле придавалось большое значение. Подпоясывание нательной, домашней, а большей частью и верхней одежды было обязательным у всех восточнославянских народов. Крестьянская одежда не имела карманов. Пояс позволял прятать какие-либо мелкие предметы за пазухой. Носили на нем и необходимые предметы обихода: денежные сумочки, кисеты, гребни, ключи.

В собрании Государственного музея Дальнего Востока им. Гродекова хранится небольшая коллекция узорных поясов славян-переселенцев Приамурья конца XIX — начала ХХ вв. разнообразной техники изготовления: тканые, плетеные, вязаные крючком и спицами. Изготовлены пояса, главным образом, из шерстяной многоцветной пряжи, льна, конопли. Использовались как пояса и различные плетеные шнуры из разноцветных ниток в виде шнура с кистями на концах. Бытовали у восточных славян также витые из двух-трех прядей однотонных ниток узкие пояса. Беднейшая часть населения употребляла часто в качестве пояса лыко или веревочку.

Праздничные пояса отличаются от будничных яркостью расцветки и украшениями. Пояса для молодых женщин и девушек делали более нарядными, на концах украшая кистями. Они были длиной до 3 — 5 метров, ими обматывали талию в несколько раз, а концы, завершавшиеся кистями, свешивались до колен или ниже. За свою жизнь женщина должна была сделать несколько десятков поясов, поэтому неудивительно то разнообразие техник, узоров и способов декорирования, которое применялось для их изготовления.

Орнамент большинства поясов базировался на различных узорах из диагоналей, сочленений ромбов, квадратов и треугольников, пересечений, диагональных полос, зубчатых линий, S-образных мотивов и вариантов стилизованного растительного орнамента. Принцип построения узоров — раппортный. По всей длине пояса повторяются один или два мотива.

Доминирующим мотивом орнаментированных поясов является ромб, который, как и квадрат, в народе зовут кругом. Значение простого ромба хорошо известно: это символ женского начала в природе. Однако в чистом виде в орнаменте поясов ромб встречается редко. Он мог быть заполнен маленькими ромбиками или усложнен гребенчатым орнаментом — крючками (известным под названием «лягушка»). Судя по его месту в различных композициях, он мог означать землю, растение и женщину одновременно. Центр ромбической фигуры часто отмечался маленьким квадратиком или крестиком. Древние славяне считали: «ромб-круг — это и горизонт, линия, где сходились небо и земля. Он замкнут, окружает внутреннее пространство. Таким образом, мир ограничен и, следовательно, защищен от разрушения».

Повторение мотива круга на поясе-круге, который носил человек, усиливало защитную функцию пояса, вселяло в человека уверенность, что он находится в безопасности от воздействия внешних сил.

Это цитата сообщения Акшунилаг Оригинальное сообщение

Значение пояса в русских семейно-бытовых обычаях и обрядах

В этнографической литературе еще не рассматривалось обобщенно значение пояса в русских семейно-бытовых обрядах. Наши многолетние полевые исследования, проходившие в разных регионах России и Украины, работа над документами архивов и ознакомление с многочисленными коллекциями различных музеев позволили собрать значительный материал по названной теме.

В настоящей статье мы объединяем наши наблюдения и изыскания о поясе и полотенце как предметах определенных обычаев, поскольку эти предметы в обрядах XIX в. нередко употреблялись вместе или взаимозаменялись.

Пояс бытует с очень отдаленных времен, о чем есть убедительные археологические и письменные свидетельства, и мы обратимся к ним. В V в. до н. э. Геродот записал в Причерноморье скифскую генеалогическую легенду: Геракл оставил сыновьям в наследство пояс и лук. Только один сын – Скиф сумел натянуть этот лук, и наследство досталось ему – родоначальнику скифских царей.

Образцы скифских поясов встречены археологами в погребениях и зафиксированы памятниками изобразительного искусства. На всех скифских каменных статуях – памятниках умершим, даже самых схематичных, непременно показан пояс. На памятнике под Днепропетровском выгравированы у пояса лук и булава, а на памятнике скифского воина, найденном на Кубани, – кинжал. Пояс выгравирован на полутораметровой диоритовой скульптуре в Крыму и на каменном изваянии времен неолита во Франции, причем здесь концы пояса спущены спереди и даже выгравирована на концах бахрома, как у мягких поясов.

Собрание поясов в Государственном Эрмитаже позволило выяснить, что пояс у скифов состоял из трех слоев кожаного ремня с нашитыми пластинками из металла (чаще бронзы). Имеются свидетельства, что и скифские женщины, выполнявшие мужские работы, носили пояс.

В славянских курганах X—XIII вв., принадлежавших сельскому населению – «смердам», в погребениях находят узкие кожаные пояса с медной пряжкой .

Пояс издревле являлся хранителем «калиты», т. е. кошелька: на поясе и за поясом хранили оружие. Эта давняя традиция дошла до XX в. в более расширенном варианте. Помимо кошелька и оружия, к поясу прикреплялись кресало, нож и мешочек с табаком, а за пояс ямщики затыкали кнутовище бича или кнута. У женщин к поясу прикреплялся карман, в котором хранились ключи от кладовок, сундуков и лакомства для детей, почему со временем такой карман был назван «лакомка».

Терракотовые статуэтки мужчин, найденные С. ГГ. Толстовым в Хорезме, также были опоясаны по талии. Монументальная живопись архитектурных памятников VI– МП вв. Средней Азии и средневековые миниатюры изображают мужчин с поясами. Весьма интересные данные о значении пояса сообщает в своей книге по Самарканду известный этнограф О. А. Сухарева: «Опоясывание верхней одежды символизировало готовность к служению, к действию». Готовность к профессиональному труду означало опоясывание ученика-ремесленника во время ритуала посвящения его в мастера. Со временем сфера употребления пояса расширяется. Даже в середине XX в О. А. Сухарева наблюдала, как шаманка, приступая к гаданию, опоясалась. Древняя традиция устойчиво продолжала бытовать.

В быту и обрядах русских поясу издавна придавалось большое значение. Мужчине без пояса считалось находиться на пароде, в обществе крайне неприличным Распоясать человека означало обесчестить его. Снятием пояса был оскорблен на пиру внук Дмитрия Донского князь Василий Косой (середина XV в.), что послужило предлогом к войне .

Это цитата сообщения Акшунилаг Оригинальное сообщение

ОЛОНЕЦКИЕ ПОЯСА «СО СЛОВЕСАМИ»

[440x403]В коллекции «Ткани» Государственного музейного объединения Художественная культура Русского Севера (Архангельск) хранятся пятнадцать поясов с надписями - молитвенными изречениями, словами добрых пожеланий, дарственными формулами. Поступили они из экспедиций музея по Каргопольскому району в 1970-е годы. Все они вытканы с использованием шелковых, золотных и серебряных нитей. Долгое время по разным причинам эти предметы были не востребованными - не экспонировались и не изучались. Интерес к ним возник лишь в 1990-е годы, в связи с подготовкой выставки «Открывая запасники».

[440x403]В коллекции «Ткани» Государственного музейного объединения Художественная культура Русского Севера (Архангельск) хранятся пятнадцать поясов с надписями - молитвенными изречениями, словами добрых пожеланий, дарственными формулами. Поступили они из экспедиций музея по Каргопольскому району в 1970-е годы. Все они вытканы с использованием шелковых, золотных и серебряных нитей. Долгое время по разным причинам эти предметы были не востребованными - не экспонировались и не изучались. Интерес к ним возник лишь в 1990-е годы, в связи с подготовкой выставки «Открывая запасники».

Сам факт, что все пояса с надписями поступили из Каргопольского района, заставляет обратить на них пристальное внимание. Каргополье - северный край, богатый своей историей и культурой. Каргополь был основан в XII веке выходцами из Новгородских земель на левом берегу Онеги. В XVI веке он становится центром обширных земель от истоков Свиди, вдоль озера Лаче и Онеги до самого Белого моря. В это же время Иван Грозный записывает Каргополь в число царских «опричных» городов. Город на Онеге занимал главное место в торговых отношениях Поморья с Заонежьем. Через Каргополь шли в Москву английские и скандинавские товары, а из столицы в иноземные государства - отечественные.

В XVIII веке, в пору петровских преобразований, границы Каргополья меняются: в 1784 году учреждается Олонецкое наместничество, и Каргопольскую землю делят между Олонецкой и Архангельской губерниями. После бурного расцвета в прежние века Каргополье становится провинциальным «захолустьем», сохраняющим обычаи глубокой старины, традиции посадских мастерских и архаичный уклад крестьянского быта 1.

Каргопольские земли сохранили великолепные памятники деревянного и каменного зодчества, северной иконописи, декоративно-прикладного искусства посадских мастеров и произведения народного творчества, к которым принадлежит и народный костюм, издавна привлекавший внимание исследователей. Описание каргопольской народной одежды можно встретить в трудах многих ученых: В.Ф. Миллера, В. Дашкова, И.Гедеонова, С.П.Кораблева, И.Пушкарева.

Это цитата сообщения glagolec Оригинальное сообщение

ПОКРОЙ И ВЫШИВКА СЛАВЯНСКОЙ РУБАХИ.

ПОКРОЙ И ВЫШИВКА СЛАВЯНСКОЙ РУБАХИ.

Это цитата сообщения Ольга_Гужва Оригинальное сообщение

Как защититься от энергетических вампиров...

Оберег от энергетического вампира — это талисман или заговор для защиты от негативного влияния окружающих людей. Помогает сохранить внутреннюю стойкость, силу.

Признаки необходимости защиты от энергетических атак:

Оберег для защиты от энергетического влияния вампира необходим при выявлении симптомов:

- усталость, нервозность после общения с человеком;

- раздражительность, угнетенность при контакте;

- участие в тягостных, настраивающих на негатив разговорах, ссорах.

Исправит ситуацию оберег, если встреча с членом семьи, другом приносит неприятные изменения энергетики и:

- ухудшение здоровья;

- исчезновение привычных желаний, эмоций.

Поставить защиту нужно от коллеги, общение с которым приводит к апатии, неудачам в работе.

Как создать оберег от вампиризма своими руками:

Установление защитного барьера от энергетического действия вампира происходит при изготовлении талисмана. Подходит обряд с серебряным кольцом или кораллом. Проводится при солнечном свете.

Подготовить:

- черный перец;

- сухой розмарин;

- шерстяную нить черного цвета.

Ингредиенты смешивают, поджигают. Пепел после сгорания собирают.

Это цитата сообщения замечательнаяя Оригинальное сообщение

Пояс - оберег

давних времен ношение пояса связывалось с моральным обликом человека. Отсутствие пояса усматривалось как нарушение общепринятых норм поведения. По сей день негативное значение имеют слова «распоясаться, поясничать и т.д.».

Часть одежды человека принимающая форму круга повсеместно употребляется в качестве оберега.

Считалось, что подпоясанного человека «бес боится», снятие пояса означало приобщение к потустороннему миру, к нечистой силе и т.д.

Поэтому пояс снимали при добывании цветка папоротника в ночь празднования дня Бога Купала при поисках клада.

С помощью пояса устанавливается связь между своим и чужим пространством, старым и новым домом.

Так при переходе в новый дом хозяин перетягивает все членов семьи за пояс.

Когда девица была готова выйти замуж за молодца которого ей сватали, она дарила ему поясок.

Слуцкий пояс

Магические свойства пояса, скрепляющего союз молодых использовался в свадебном обряде: поясом обвязывали жениха и невесту, тем самым соединяя их в одно целое.

Пояса дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Входя после свадьбы в хату жениха невеста кидала поясок на печь(показывая домовому, что она новая хозяйка). До стола молодых вели на поясе.

В первые дни после веселья молодая идя по воду, укладывала поясок на сруб колодца. Подметая хату завязывала поясок на веник.

Поясом связывали первый сноп урожая. При первом выгоне скота в поле у восточных славян было принято расстилать в воротах пояс, чаще красный. Его также привязывали к рогам коровы, клали к пастухам в сумки.

Первую борозду вели коня за пояс. При покупку скота его вводили в новый дом через пояс. Во Владимирской губернии в этот момент приговаривали: «забывай старого хозяина, привыкай к новому».

В славянской традиции пояс это источник жизненной силы. Он обладает оздоровливающим и оплодотворяющим свойствами.

В тамбовской губернии с целью расположить молодую к рождению детей к ней на колени сажали мальчика, она целовала его и дарила «девичий пояс».

Если мужским поясом опоясать свою супругу во время беременности, то она будет рожать только мальчиков, продолжателей рода. Широким мужским поясом спелиновывали младенца.

Пояс с родовой обереговой символикой является своеобразным фильтром, который защищает человека от негативных влияний из вне: порчи, сглаза, дурных пожеланий и т.д.

Серия сообщений "СЛАВЯНСКАЯ ОБЕРЕГОВАЯ ВЫШИВКА":

Часть 1 - Вышивка – структурированная матрица

Часть 2 - Древние образы в народном искусстве.

...

Часть 12 - Мастер-класс: Изготовление ОБЕРЕГА в стиле пинкип.

Часть 13 - Орнаменты-обереги

Часть 14 - Пояс - оберег

Часть 15 -

Это цитата сообщения Жабёныш Оригинальное сообщение

Знак "тупик"

Это цитата сообщения Птичка_Мистик Оригинальное сообщение

Формула магическая "AUJA" (рунескрипт на счастье и удачу)

Это цитата сообщения замечательнаяя Оригинальное сообщение

Воздействие орнамента на организм человека

Практика использования текстильного орнамента в лечебных целях хорошо известна в народной культуре.

Использование простейших ритуальных знаков (креста и т.п.) широко распространено в практике русского знахарства (Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. — СПб.: Полисет,1994; Торэн М.Д. Русская народная медицина 19 — начала 20 вв.; Попов Г.И. Русская народно-бытовая медицина (в кн.: Торэн М.Д. Русская народная медицина и психотерапия. — СПб.: Литера, 1996), а представления о причинах украшения одежды варьируют от учёного «оберег» до простонародного «чтоб голова не болела».

[490x407]

[490x407]

В северных областях России отмечены такие народные названия вышитых женских рубах, как «исцельная», и т.п.

Не исключено, что происхождение названия связано не только с особенностями кроя рубахи из цельного (нерезаного) полотна, но и отражает магические свойства, которыми наделялась эта одежда.

Известны многочисленные факты использования одежды в магических обрядах исцеления больных людей.

Так, многие обряды «смывания» болезни в бане, водоёме или обряд «перепекания» больного ребёнка завершались одеванием новой рубахи — как правило, расшитой. Повсеместность убеждённости в целительной силе узоров в конце XIX — начале XX вв. заставляет нас предположить наличие объективного энергоинформационного воздействия орнамента на организм человека, независимо от убеждения и веры последнего в его эффективность.

Наличие такого воздействия подтверждается несложным опытом.

Пробы водного раствора светоразлагаемого красителя (метиленовый синий) одинаковой концентрации были поставлены нами на разные по смыслу части прорисовки орнаментальной композиции подола женской pyбахи из Вологды так, чтобы на них равномерно падал яркий солнечный свет.

По истечении трёх недель визуально явственно наблюдалась разная степень осветления раствора помещённого на различных частях узора.

Поиски возможного механизма действия народных текстильных узоров геометрического типа заставили нас обратить внимание на так называемое «правило равновеликости фона и узора», которое древние мастера строго соблюдали где-то до рубежа XV—XVI вв., и которое до сих пор сохраняется в техниках браного тканья поясов и ручной вязки одежды на Русском Севере.

Состоит оно в следующем: площадь фона («Земли», по терминологии Смоленской области) и узора («Неба») символом должны быть равны.

Технологически такое исполнение узора обеспечивалось соответствующей заправкой нитей основы на сволочок (ниту). бёрдышко или кружки (дощечки); техникой браного тканья на кроснах, народной вышивки «в набор»; ручного вязания с началом в 3 петли фона на 3 петли узора.

При внимательном рассмотрении таких узоров у наблюдателя возникает эффект объёмного зрения (наблюдение к.т.н., акад МАДЕНМ А.Н. Комиссарова).

[490x693]

[490x693]

Пытаясь понять механизмы возникновения этого эффекта, мы обнаружили закономерности в пропорциональных соотношениях частей узора между собой. Они связаны с правилом равновеликости фона и узора и позволяют объективно сравнивать между собою символы различной формы.

Лучше всего их иллюстрирует древнейшая технология выполнения текстильного орнамента — ручное ткачество.

При работе мастера на дощечках, ниту или на появившемся в VIII—IX вв. бёрдышке происходит расслоение узора на верхний и нижний горизонты, из которых в срединном пространстве сплетается орнамент.

Он как бы иллюстрирует соединение двух начал в третьем («Неба» и «Земли» в мире людей?).

При этом и верхнем и нижнем горизонтах возникает ячеистая структура, а в срединном пространстве — усечённое изображение орнаментальных символом.

В рисунке узора технологические плоскости «Земли» и «Неба» выражены последовательностью сменой цветов фона и узора.

Линейное расстояние по горизонтали между каждой повторяющейся точкой орнамента, называемое в технологии выполнения узора его раппортом, может быть представлено в виде ряда ритмичных импульсов одной или нескольких