Это цитата сообщения ulakisa Оригинальное сообщение

Жизнь коротка.

Жизнь коротка. И надо уметь. Надо уметь уходить с плохого фильма. Бросать плохую книгу. Уходить от плохого человека. Их много. Дело не идущее бросать. Даже от посредственности уходить. Их много. Время дороже. Лучше поспать. Лучше поесть. Лучше посмотреть на огонь, на ребенка, на женщину, на воду.

Музыка стала врагом человека. Музыка навязывается, лезет в уши. Через стены. Через потолок. Через пол. Вдыхаешь музыку и удары синтезаторов. Низкие бьют в грудь, высокие зудят под пломбами.

Спектакль менее наглый, но с него тоже не уйдешь. Шикают. Одергивают. Ставят подножку…

Компьютер прилипчив, светится, как привидение, зазывает, как восточный базар. Копаешься, ищешь, ищешь. Ну, находишь что-то, пытаешься это приспособить, выбрасываешь, снова копаешься, нашел что-то, повертел в голове, выбросил. Мысли общие. Слова общие.

Нет! Жизнь коротка. И только книга деликатна. Снял с полки. Полистал. Поставил. В ней нет наглости. Она не проникает в тебя без спросу. Стоит на полке, молчит, ждет, когда возьмут в теплые руки. И она раскроется. Если бы с людьми так. Нас много. Всех не полистаешь. Даже одного. Даже своего. Даже себя. Жизнь коротка. Что-то откроется само. Для чего-то установишь правила. На остальное нет времени.

Закон один: уходить, бросать, бежать, захлопывать или не открывать! Чтобы не отдать этому миг, назначенный для другого.

Михаил Жванецкий

Это цитата сообщения _Sofia-9_ Оригинальное сообщение

Как учат детей в школах Японии

У японцев много особенностей: детей они воспитывают иначе, чем это делают в Европе. Вполне возможно, именно этот факт делает Японию такой крутой.

Сначала манеры — потом знания

Японские школьники не сдают экзаменов до 4-го класса (когда им исполняется 10 лет), только пишут небольшие самостоятельные. Считается, что в первые три года обучения академические знания — это не самое главное. Акцент делается на воспитании, детей учат уважению к другим людям и животным, великодушию, способности к сочувствию, поиске истины, самоконтролю и бережному отношению к природе.

Начало учебного года приходится на 1 апреля

Это цитата сообщения Filadelfia19 Оригинальное сообщение

Многие ли девушки поступили бы также? Нет. Какой-то очень небольшой процент. В обычной ситуации был ли у неё шанс? Вряд ли. Это была бы толпа поклонниц, с одинаковыми лицами и нарядами, она потерялась бы в толпе. Она поступила неординарно. Делает ли это её более умной или интеллектуальной? Тоже нет (по моему мнению). Это именно предприимчивость.

Так и те люди, о которых мы рассуждаем. Они стараются оказаться в нужный момент в нужном месте, обрастая связями и т.д. Институтское образование у них есть, как и у многих других, но многие другие сидят ровно и не лезут туда, куда лезут эти самые.

Так я это вижу.

Это цитата сообщения komor_valerya Оригинальное сообщение

Циолковский: какими должны быть правительство и национальная идея

На склоне лет Константин Циолковский написал короткую заметку "Какое правительство я считаю лучшим". Но эта заметка на самом деле не только о правительстве - в ней отражены идеи, которые должны владеть всем нашим обществом. Идеи, из которых должна складываться наша общая национальная идея - ни больше, ни меньше.

Что же написал Циолковский почти сто лет назад?

Циолковский. Какое правительство я считаю лучшим

1. Оно не устраивает дорогих пиров.

2. Оно не украшает себя золотом, серебром и драгоценными каменьями, не имеет сотни дорогих и разнообразных костюмов, но одевается просто, тепло и гигиенично.

3. Оно не занимает дворцов, в которых поместилось бы в 100 раз больше народу.

4. Оно не окружает себя красавицами, которые вертят им как хотят.

5. Оно любит своих жён и детей, не обижает их, но и не выдвигает в правители, а ценит по их качеству и заслугам.

6. Оно не окружает себя сотнями слуг, а старается обойтись совсем без них.

7. Оно не боится слова и слушает всё (насколько хватает времени и сил), как бы горько и обидно ни было.

8. Оно признаёт за каждым человеком, каков бы он ни был, одинаковое право на землю.

9. Оно ограничивает свободу насильников и делает их безвредными, но не мстит им.

10. Основою всего считает мысль, руководимую мировым знанием и опытом, т. е. наукой.

11. Всякая мысль и слово свободны, пока не сопровождаются насилием.

12. Оно распространяет знания.

13. Оно отыскивает даровитых людей и использует их на общее благо.

14. Оно всячески способствует развитию промышленности и земледелия.

(Архив РАН, ф. 555 оп. 1 520)

Согласитесь - это больше, чем описание правильного правительства, это - описание правильного общества. Лишь несколько последних пунктов касаются деятельности, которую должно осуществлять правительство, все остальные - о нравственности, порядочности, человеческих качествах.

Качества, о которых пишет Циолковский - умеренность, скромность, отношение к женам и детям. Этими качествами должно обладать не только правительство, но и все чиновники, вся элита, а также и все общество.

Это именно то, что должно входить в нашу национальную идею.

➡Источник: https://publizist.ru/blogs/112502/30006/-

У меня, когда я пишу про Российскую Федерацию, есть несколько преимуществ перед «местными» экспертами.

Во-первых, я не жил в России непрерывно все эти годы, а с 1987 года приезжал сюда периодически, поэтому все происходящие изменения видел особенно отчётливо, дискретно. В отличие от российских экспертов, которые, как та жаба из притчи, которую варят медленно, варились в этом непрерывно. Поэтому у меня взгляд не замылен.

Во-вторых, я не являюсь членом какой-нибудь тусовки или движухи, поэтому не обязан соответствовать неким групповым нормам, поведенческим или идеологическим.

В-третьих, вопреки распространяемым обо мне слухам, я ни на кого не работаю, у меня независимые источники доходов, что позволяет мне быть максимально независимым в своих суждениях.

Что, со своей стороны, порождает некоторые трудности, потому что у меня нет никаких «спонсоров» или «волосатых блатных лап», которые бы продвигали меня на телевидение или в мейнстрим-медиа. Но я не жалуюсь, потому что зато я могу оставаться сам собой, что для меня более ценно.

Так вот, после такого длинного вступления, я хочу подытожить некоторые свои наблюдения за российской действительностью (воспринимать их или нет – это личное дело каждого):

1. Несколько моих поездок в Россию после 1998 года я вижу, что с каждым разом она всё хорошеет. В 1993 и 1998 годах – это были бандиты на «меринах» и «бумерах», казино, безвкусные неоновые рекламы, пристающие прямо на улицах проститутки, нищета, алкоголизм и преступность в пригородах. С каждой последующей моей поездкой в Россию ситуация разительно менялась в лучшую сторону.

И уже к 2008 году всё разительно поменялось – это было «небо и земля». Если в 1998 я читал того же Калашникова-Кучеренко про «ржавую трубу» и «ресурсная колония», то когда я читал то же самое от него последние несколько лет, то это вызывало уже только недоумение и откровенную жалость – человек ментально застрял в девяностых и всё больше отрывался от реальности (как и многие другие представители той же тусовки, которые не смогли вырваться из однажды проложенной идеологической колеи).

2. Впечатление человека, приехавшего из Украины: россияне зажрались. Вот та часть, которая вечно всем недовольна и бесконечно ноет – точно. А в реале – везде электронные очереди, автоматизация всех бюрократических процессов, человек все нужные ему бумажки получает практически без контакта с чиновниками, быстро, оперативно и вежливо (кроме ФМС, там был бардак, но и там идут реформы).

Суды работают, полиция вежливая и корректная, государственная машина работает как отлаженные часы. Работа есть, зарплаты в разы выше украинских. Лично я знаю ряд инженеров, которые получают по 100-150 тысяч. «Высокооплачиваемый инженер» на Украине – это был несмешной анекдот даже до евромайдана, что уж говорить о сегодняшних реалиях.

Это цитата сообщения Счастливая__семья Оригинальное сообщение

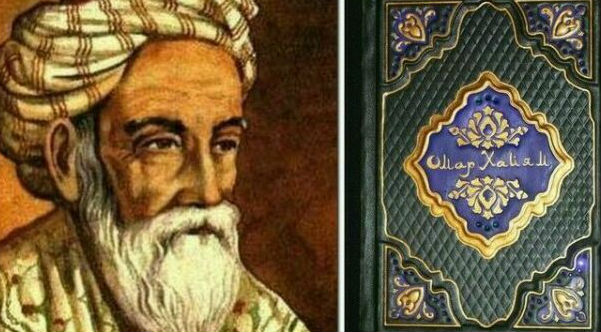

15 лучших афоризмов ОМАРА ХАЙЯМА

Один не разберет, чем пахнут розы. Другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит. Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.

Это цитата сообщения ЕЖИЧКА Оригинальное сообщение

♥ღ♥Художник Айвазовский не читал книг♥ღ♥

Вообще не читал. Ну, может, в гимназии читал учебники, а потом бросил это дело. Он с Пушкиным дружил, но и его сочинений не читал. "Зачем, - говорил Айвазовский, - мне читать книги? У меня и так есть свое мнение!". Все поражались такому вот поведению художника. И один современник уничижительно назвал Айвазовского "помесью добродушного армяшки с архиереем", посетовав, что художник говорит медленно, с акцентом, и все какие-то не очень интересные вещи. Это все потому, что он книг не читает! У него, дескать, и так есть свое мнение!

Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

Признаки сверхдержавы: почему в России идеологии нет, а в США есть?

Зачем Россию лишили идеологии и как ее вернуть?

Руслан Хубиев - эксперт по вопросам безопасности, информационных войн, геоэкономики

|

Не секрет, что на протяжении истории человечество задавалось одним сакраментальным вопросом: как объединить разрозненные группы так, чтобы они со временем не распались? По ходу изучения быстро выяснилось, что в мире вне зависимости от страны наблюдается один и тот же феномен – небольшому количеству людей проще выступать единым фронтом, однако, когда количество превышает некий порог, распад становится неминуем.

Оказалось, что устойчивая группа имеет конкретный предел, а механизм работает в любом обществе и в любом государстве. Ко второй половине XIX века стали известны основы этого механизма, а к 30-м годам XX выяснились, что устойчивая численность группы в среднем составляет от 7-9 до 20-30 человек. Именно в таком количественном пределе «коллективу» легче всего согласовывать решения и гасить конфликт. Если группа оказывалась меньше – возрастала напряженность, если больше – продуцировался распад. Каждый из нас наверняка видел это в окружающем мире, но вряд ли обращал внимание на то, что группы в современном социуме осознанно ограничены.

Минимальная группа (отделение) в российской армии насчитывает от 3 до 15 человек и на каждую такую группу полагается отдельный лидер. В студенческих группах наблюдается схожая численность и староста на соответствующее число лиц. В рабочих коллективах объем персонала на одного руководителя также, как правило, стабилен, да и в целом существующие отрасли той или иной страны используют психологические наработки для формирования эффективного коллектива. Границы варьируются от области деятельности, но важные сферы всегда им подчинены.

Возникает вопрос, если отдельные направления так четко соблюдают эти правила, неужели ничего подобного не создано для больших масс людей? Создано, и это не только религия. Механизм для стабилизации народов, внутреннего сплочения и управления называется идеологией. Поэтому за функционирование малых групп в современном государстве отвечает социальная психология, а за жизнь общества – идеология и социальная инженерия.

Вчера 08.01.2019 г. в сообществе ″Говорим_пишем_спорим″ появилось сообщение Юрия Косаговского озаглавленное ″Зачем образование в Англии для детей элиты России″. Сообщение базируется на статье Бориса Джерилевского, взятой из дневника komrik.

Читаешь такие статьи и поначалу не знаешь даже, что и сказать. Все выраженные там опасения не беспочвенны и справедливы.

Да, конечно, надёжнее и справедливее было бы хранить заработанные в России деньги в её же банках.

Конечно, отправляя своих детей на обучение в другие страны, особенно такие как Англия и США, мы многим рискуем. Наши ″партнёры″, конечно же, постараются привить им своё мировоззрение, а некоторых из них и просто привлечь себе на службу.

Если уж быть принципиальным до конца, то опасность таят в себе любые контакты с внешним миром, даже со странами, с которыми мы поддерживаем вроде бы и вполне добрососедские отношения. Любые контакты позволяют увидеть что-то новое и дать повод критиковать своё.

Хорошо это или плохо?

Разные люди ответят на этот вопрос по-разному. Я здесь попытаюсь выразить лишь свою точку зрения.

Как-то во время служебной командировки в Китай я спросил у своих китайских коллег, почему их государство активно субсидирует обучение китайских студентов за границей, ведь многие из них могут потом и не вернуться на родину. Мне ответили, да это так, но даже те, которые возвращаются, вполне окупают затраты. И это политика коммунистического Китая.

Современная Россия взяла курс на открытость миру, курс на равноправное и честное сотрудничество и взаимовыгодную торговлю. И другого пути нет. Никакие ни экономические, ни технологические, ни социальные прорывы не возможны в условиях ″железного занавеса″. Это демонстрирует опыт всей истории, включая и СССР, и прежний ортодоксально коммунистический Китай, и нынешняя КНДР.

Для успешного же общения с миром нужны кадры, кадры не просто получили хорошее образование, нужны кадры, которые знают партнёров и умеют общаться с ними на привычном для них языке.

Ну а что касается опасностей, опасности есть и бдительность нужна. Но давайте всё же ценить людей не по тому, чьи они отпрыски, или где они получили образование. Давайте ценить людей по их делам и по той пользе, которую они приносят России.

Это цитата сообщения Тартарен Оригинальное сообщение

ВОПРОСЫ КРОВИ

Однажды, поправив здоровье морфием , и глядя на капельку выступившей в месте укола крови, Булгаков вздохнул и написал в дневнике «Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире».

А кто против? Вот , к примеру, "Наше всё" и товарищ Троцкий. Казалось бы, чушь собачья, не может от дятла индюк родиться. а вот и нет, господа, может.

Тут я сразу выражаю свои соболезнования всем кто расстроился и продолжаю.

Имеющий уши да прочтёт, как говорится...

По молодости Пушкин любил квас и девок. что само по себе не наказуемо .да.

И частенько он встречается с прелестной, но безродной полячкой Анжеликой Дембинской, в результате чего родился мальчик, Леонтий Дембинский.

Его отдали на воспитание в дом Раевских, друживших с Пушкиным. У Леонтия, когда он вырос, тоже появился сын, и тоже внебрачный, и его тоже отдали на воспитание в дом неких Бронштейнов. Звали мальчика Давид. Смотрим и читаем : Леонтий Дембинский – Давид Дембинский-Бронштейн – Лев Давидович Бронштейн (Троцкий).

А откуда это известно? А из архива г-на Модзалевского, который собрал обширную картотеку на всех известных персон 19 века.

Это вам не редакция передачи «скандалы, интриги, расследования», и не желтая пресса, зарабатывающая деньги на непроверенных сведениях. Это был исследователь старой, дореволюционной еще закалки.

Пушкинист Гессен получил от него эту информацию, и поплатился жизнью.

В 1937 году, в столетний юбилей гибели поэта, Сергей Гессен вдруг погибает под колесами автомобиля в Ленинграде. Очевидцы рассказывают, что машина гонялась за ним как за мухой.

Если кто пожелает спросить, а почему господина пушкиниста не постигла официальная смерть на Лубянке? и зачем надо было так усложнять его уход из жизни?

Скорее всего для того, чтобы минимальное число людей знали про этот забавный для советской власти факт. Погиб под колесами, и ладно. И сейчас-то про этот сюжет молчат, а уж тогда…

Пушкин – это "наше всё" , и все, что с ним связано – тоже, поэтому классика дают очень дозированно…

И таки да,Троцкий – признанный всеми виртуозный оратор. То есть он владел словом.

Только что прочитал размещенную в сообществе ″Говорим_пишем_спорим″ статью Павла Шипилина о Сергее Брилёве. Я очень уважаю автора, но не могу не выразить своего личного отношения к тому, что он на этот раз он написал..

Сергея Брилёва я помню и регулярно смотрю буквально с момента его появления на ВГТРК молодым телеведущим. Прекрасно образованный, в совершенстве владеющий английским и испанским языками, он уже тогда производил впечатление думающего и интересно подающего события телеведущего.

Не знаю, как давно у него появилось британское гражданство и квартира в Лондоне, но их наличие ни разу отрицательно не повлияло на тот положительный образ России, который Сергей Брилёв еженедельно преподносит нам с экранов. Скорее наоборот, наличие гражданства и квартиры в стане противников позволяют ему сделать свои передачи более интересными и убедительными.

Судя по комментируемой статье, второе гражданство и квартира никаких, существующих на данный момент законов не нарушают. Так почему же, уважаемые граждане, мы так огорчены этим фактом? Почему мы не радуемся тому, что такой талантливый человек работает именно на Россию, а не на Великобританию?

Ведь так можно опорочить практически любого человека, например дворянку, знаменитого советского дипломата Александру Коллонтай.

И вообще, как мне кажется вся эта волна разоблачений лучших представителей российских массмедиа не случайна. Это атака на людей, способных успешно противостоять навязываемой нам идеологии ″свободного мира″. Совсем недавно мы были свидетелями попыток опорочить лучшего российского обозревателя Дмитрия Киселёва, теперь вот добрались до Сергея Брилёва, а там, глядишь, найдут что-нибудь и у Сергея Лаврова.

Почему Путин, получив на последних президентских выборах убедительный мандат от народа, не действует в своей внутренней политике более решительно? Почему он не спешит реорганизовать правительство, ограничив в нём власть так называемых либералов? Почему он, наконец, в это трудное для страны время не прижмет как следует олигархов, введя хотя бы прогрессивный налог?

Эти вопросы активно обсуждаются в СМИ и Интернете. Попробую сказать пару слов и я.

После любых радикальных сломов существующих государственных систем, будь то революции или ″перестройки″, народу естественно хочется всего и сразу. Осознание того, что так не бывает, происходит тяжело и болезненно.

Лидер новой власти, каким бы преданным народу и умным он ни был, не может физически управлять государством самостоятельно. Поэтому он вынужден либо опираться на элиты, которые в данный момент в государстве существуют, либо создавать новые, как это происходило в СССР. В этом случае существующие элиты придется подавлять, что в лучшем случае приведет к новому развалу экономики и хаосу, а в худшем ─ к гражданской войне. Большинство граждан России против такого варианта.

Ну а на какие же элиты вынужден опираться сейчас Путин?

Прежде всего на тех, кого именуют сейчас либералами, т.е. выросший на развалинах СССР олигархат, лоббирующие его интересы чиновники и депутаты, а также люди, связывающие своё благополучие с богатым Западом.

Конечно, у Путина есть ещё и силовой блок, в формировании которого он, как президент, принимает самое непосредственное участие. Но для управления государством одного силового блока недостаточно. Да и самому силовому блоку нужны противовесы.

В сложившихся условиях Путин, продолжая опираться на так называемых либералов, активно пытается создать все возможности для формирования в России новой, остро востребованной сейчас обществом патриотической элиты. Это и ″Общественная палата″, и ″Общероссийский народный фронт″, и программа ″Лидеры России″.

Новая элита формируется медленно. Старая пока ещё сильнее. Процесс смены элит объективно не быстрый. Впрочем, мы сами можем его ускорить, выдвигая и продвигая к власти на местах людей, таких как Путин.

Это цитата сообщения _Sofia-9_ Оригинальное сообщение

"Ну что тебе сказать про Сахалин?"...

Сахалин — самый большой остров в России. Когда Сахалин принадлежал Японии, остров носил название «Карафуто», которое использовалось как японское обозначение всего Сахалина. Южно-Сахалинск был основан в 19 веке как каторжное поселение Владимировка. Во время японской оккупации город назывался Тоёхара, что в дословном переводе с японского означает — «богатая, плодородная долина».

Южно-Сахалинск, р-н "Владимировка" частный сектор. 2008г.

Длина острова составляет 948 км. Если посмотреть на карту России, то можно увидеть рыбу в очертании Сахалина. При этом Сахалинская область — единственная островная область в России.

Это цитата сообщения ЮРИЙ_КОСАГОВСКИЙ Оригинальное сообщение

ОСЕНЬ в русской ПОЭЗИИ * Пушкин Лермонтов Есенин Окуджава Косаговский Евтушенко Бродский

Это цитата сообщения ЕЖИЧКА Оригинальное сообщение

♥ღ♥Абрау-Дюрсо. Правила виноделов♥ღ♥

Новое игристое вино стремительно вошло в моду по всей империи: его подавали на балах и приемах в честь военных побед. Именно «Абрау-Дюрсо» стало главным напитком на высочайшем парадном обеде в честь трехсотлетия царствования Дома Романовых в Зимнем дворце двадцать четвертого февраля 1913 года.

Это цитата сообщения justvitek Оригинальное сообщение

Самый густонаселенный остров в мире

Санта Крус дель Ислоте – это волшебное место. На территории размером с два футбольных поля, посреди Карибского моря, проживают 1200 человек, делая остров самым густонаселенным на Земле.

В этой статье вы погрузитесь в красочный мир людей, обособленно живущих как одна большая семья.

Санта Крус дель Ислоте – это маленький мирок, где восемнадцать больших семей живут в 97 домах, дети ходят в школу в две смены. Здесь даже есть ресторан и свой небольшой порт – единственная возможность поставлять еду на изолированный остров.

Экономика здесь

Это цитата сообщения Donnarossa Оригинальное сообщение

Гранд-опера́ Гарнье/Opera Garnier в Париже - один из самых значимых театров оперы и балета мира

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts Оригинальное сообщение

✨ Самый красивый оперный театр в мире — Парижская опера Шарля Гарнье

В 1861 году Жан Луи Шарль Гарнье, французский архитектор эпохи эклектики, по указу Наполеона 3 начинает строительство нового здания оперы в центре Парижа. Торжественное открытие одного из самых красивых театров в мире состоялось в январе 1875 года. Заглянем внутрь, чтобы увидеть роскошные интерьеры и магический декор Шарля Гарнье.

1. Размеры одного из самых значимых театров оперы и балета: длина: 173 метра, ширина: 125 метров, высота: 74 м.

[показать]

[показать]

2. Вход с фасада здания был не самым главным. Шарль Гранде построил шикарные входы в боковых павильонах: на западе — для главы государства, на востоке для владельцев абонемента.

Это цитата сообщения Rietta Оригинальное сообщение

Самые опасные дороги в мире

|