- Натуральная память человека имеет практически неограниченную ёмкость. Пенфилд считал, что в ней запоминается абсолютно всё, что человек когда-либо наблюдал или чувствовал. Весьма важным свойством натуральной памяти является то, что, обращаясь к ней, животное и человек неосознанно “видят” сразу всё в ней записанное. Здесь не требуется последовательно сканировать все ячейки памяти, как это делается в ЭВМ. В натуральной памяти нет “центрального поля” и “периферии”, в ней все воспоминания образуют неведомую нам целостную структуру. Как в ней активируется нужное воспоминание – неразрешимая рациональным умом проблема. У психологов принято различать три вида ассоциаций – по сходству, по смежности и по контрасту. Но такое подразделение отражает скорее манеру мышления психологов, нежели реальные механизмы припоминания. Припоминание в этом виде памяти представляет собой целостный процесс без разделения на отдельные признаки. Причём, как правило, припоминаются не прошлые знания в декларативном смысле, а неосознанно стимулируемые воспоминаниями движения и эмоции, реальные или идеомоторные.

Для творческой деятельности животных и человека решающим преимуществом натуральной памяти является сохранение всех реальных связей между запоминаемыми событиями. Информация, содержащаяся в декларативной памяти, годится лишь для логических рассуждений, основанных на весьма ограниченном количестве предпосылок, связей и условий. Информация применяется человеком для дедуктивных выводов из известных законов и для передачи своих знаний другим людям и последующим поколениям. Для получения новых знаний, данных декларативной памяти обычно недостаточно – новое в науке невозможно получить логическими умозаключениями. Здесь-то и помогает интуиция, способная преодолеть стереотипность логического мышления и подключить к рассмотрению ранее неучтённые элементы и связи. Будучи животного происхождения и континуальной по своей природе, интуиция не понимает ни математики, ни логики. Остаётся только удивляться, как она подсказывала, пусть и не в математическом виде, гениальные идеи математику А.Пуанкаре. Протекающие в ней на тахионном уровне процессы не поддаются самонаблюдению.

- Два основных вида умственной деятельности человека – сознание и интуиция – оперируют различными массивами данных, хранилища которых совершенно по-разному организованы. Интуиция пользуется натуральной памятью, в которой у человека, как и у всех высокоорганизованных животных, воспоминания активируются по ассоциативному принципу узнавания. Л.С.Выготский писал о детях до трёх лет, ещё не обладающих декларативной памятью и сознанием:”Всякий знающий детей этого возраста согласится, что ребёнок вспоминает большей частью в форме узнавания... Ребёнок воспринимает вещь как знакомую и очень редко вспоминает то, что отсутствует перед его глазами или повод к тому отсутствует. В этот период он не сам вспоминает, а ему вспоминается”. Так же и интуиция взрослого человека не решает творческую задачу, а ей решается.

Преимущество сознательной декларативной памяти в её хорошей организованности, способности извлекать воспоминания по своему желанию, правда не всегда это получается по первому требованию. В ней воспоминания разложены по своим пространственно-временным и причинно-следственным “полочкам”. Недостатки этого вида памяти связаны с существенной обеднённостью запоминаемой в ней информации. Сознание является очень жёстким цензором, пропускающим в свою долговременную память только те данные, которые человек считает “существенными”. Если же они противоречат имеющимся у него предубеждениям, то они попросту отметаются:”Это какая-то чушь собачья!”.

Рационально препарированные воспоминания укладываются в прокрустово ложе существующей в душе человека индивидуальной парадигмы – идеализированной модели причинно-следственных отношений ограниченного числа дискретных элементов. Хорошие студенты издревле привыкли говорить:”Я не люблю зубрёжки, предпочитаю понимать новые знания”. Между тем, понимание какого-либо явления и в древности, и сейчас трактуется по одной и той же примитивной схеме: что является “причиной” явления и к каким “следствиям” оно приведёт. И даже если “причиной” назовут мифический теплород, а “следствием” - нечто столь же нереальное, студент будет уверен, что он понял процесс распространения тепла. Остальное посчитал несущественным и не запомнил.

- Мы не всегда отдаём себе отчёт, что знать “всё обо всём” для нашего сознания так же бессмысленно, как не знать “ничего о ничём”. В бессознательной деятельности человека такой трудности нет, и он успешно пользуется своей натуральной памятью, где все воспоминания связаны со всеми остальными в единое целое. Встретив старого знакомого, мы бездумно говорим:”Здравствуйте, Иван Иваныч!”, но когда пытаемся потом вспомнить его фамилию, то довольно часто фамилия “вертится на языке”, но сознательно никак не вспоминается. В первом случае в натуральной памяти активизировалось воспоминание о целостном действии – словесном приветствии совместно с соответствующей мимикой и жестикуляцией, во втором случае в поиске участвует декларативная память, характеризующаяся обеднённым составом дискретных ассоциативных связей.

Талантливые учёные неведомым им самим образом умеют использовать симультанные свойства натуральной памяти при решении логических и математических задач. Математик много дней бьётся над какой-либо трудной задачей, а когда отвлёкся и занялся другими делами, в его голове вдруг всплывает идея парадоксального её решения. Р.Гамильтон так рассказывал об изобретении кватернионов:"Однажды в 1847 г. я почувствовал, что гальванический ток замкнулся мгновенно: решена задача, мучившая меня 15 лет".

Интуиция не способна решать рациональные задачи и в момент “озарения” подсказывает лишь то, какие новые предпосылки нужно добавить и какие дополнительные связи нужно учесть для успешного решения задачи. Решает её математик уже сознательным мышлением.

Не известно, почему взаимосвязь между сознанием и научной интуицией почти всегда осуществляется с довольно большой задержкой во времени. Американский исследователь творческого мышления Г.Уоллес(1926) вынужден был ввести специальный термин - инкубационная стадия - для обозначения интервала времени этой задержки. Он полагал, что в этой стадии мысль "созревает". Машинально выполняемые без участия сознания действия та же интуиция обеспечивает необходимыми командами практически мгновенно. Этим пользуются все люди в своей жизни, а вот применять интуицию в научной работе дано далеко не всем. У большинства людей интуиция и сознание никак не связаны. Только редкие таланты, не обязательно “самые умные” с общепринятой точки зрения, обладают творческим мышлением с использованием интуиции. Замечено, что реже всего такими свойствами обладают так называемые “эрудиты”.

Скорее всего, случайная комбинация новых данных, поступающих от органов чувств, данных, хранящихся в натуральной памяти, и данных, поступающих от волн будущего, порождает тот "прыжок через пропасть", о котором рассказывают все творцы. Причём, этот "прыжок" стимулируется именно континуальным объёмом данных, характерным для бессознательной сферы психики человека, а не каким-либо одним явлением, которое, как в этих случаях говорят, "навело на мысль".

- Последнее обстоятельство наглядно иллюстрирует документально зафиксированная история открытия Пьером Ферма механизма преломления света на границе двух сред. После ознакомления с книгой по оптике де ля Шамбра, где отражение рассматривалось по Герону, т.е.с помощью принципа кратчайшего пути; Ферма решил попробовать применить его к явлению преломления.

- Однако для преломляющегося луча кратчайший путь - прямая, поэтому сразу было ясно, что в героновском варианте этот принцип неприменим. Ферма долго размышлял над этой проблемой, формулировка и доказательство самого принципа были найдены неожиданным "озарением" только через 4 года после начала работы. Появлению "озарения" мешала убеждённость Ферма в бесконечности скорости света. Никакие известные данные о свете не могли подсказать ему о необходимости отказаться от этого убеждения и ввести в вариационный принцип предположение о различии скорости света в разных средах. С рациональной точки зрения это "озарение" выглядело нелогичным и немотивированным, но в целостной

- Механизм работы творческой интуиции человека тот же, что и механизмы функционирования адаптивных программ управления организмом животного. Когда оно встречается с новой ситуацией, не охваченной системой врождённых и условных рефлексов, автоматически срабатывает ориентировочно-исследовательская реакция, которая у высокоорганизованных животных основана на творческих программах совместной обработки поступающих извне данных, в том числе данных, приносимых волнами будущего, и соответствующих воспоминаний натуральной памяти. В этом смысле такое животное является значительно более творческим существом, чем самый талантливый учёный. Животное использует творческую интуицию для решения любой новой жизненной проблемы, человек же вначале пытается решить проблему логическим путём. При неуспехе он долго меняет консервативные логические построения, пока неожиданное “озарение” не выведет его за пределы логики и и не подскажет, какие дополнительные элементы и свойства нужно учесть.

Преимущество человеческого мышления перед животной интуицией наступает после “озарения”. Если животное найденное решение немедленно реализует действием, то человек пришедшую в “озарении” подсказку вначале логически осмысливает и пытается убедить соратников, что решение проблемы должно быть таким, а не другим. Здесь логика, до нахождения решения являвшаяся тормозом творческой мысли, становится определяющей: только логический и математический анализ превращает нечёткие догадку и предчувствие в коллективное научное знание, способное самостоятельно завоёвывать массы людей. Отсутствие у бессознательных животных логического мышления и речевого общения не даёт возможности даже таким высокоразвитым из них, как обезьяны и дельфины, суммировать индивидуальные знания и умения в научную систему.

Обычно интуиция подводит чаще, чем об этом принято рассказывать, однако без наличия этого загадочного феномена сознательное мышление не могло бы творить новое знание. В творчестве главную роль играет нелогичный эвристический путь. Кибернетики испортили взятый у психологов термин “эвристика” и под эвристическими программами до сих пор понимают разбиение задачи на подзадачи, взаимосвязи которых редуцируются с помощью искусственных приёмов типа "вероятностного упорядочения кодов", "n-наилучшего направленного сокращения", "сходящегося направленного сокращения"..., не имеющих ничего общего с реальными целостными механизмами функционирования творческой интуиции.

- Даже в творческом процессе поиска доказательств теорем, где в наибольшей степени появлялась интуиция математика А.Пуанкаре, кибернетики умудряются не выходить за пределы логики. Разработанные ими для этих целей программы обладают свойством, которое А.Маккарти (1959) неоправданно назвал "здравым смыслом", Он считал его нетворческой способностью делать дедуктивные заключения из заданных фактов.

В созданной ими программе “Общего Решателя Задач” (Ньюэлл, Шоу и Саймон, 1960; Эрнст и Ньюэлл, 1969) способ работы программы состоит в поиске на дереве целей путём редукционистского преобразования целей в более простые подцели и выбора методов достижения подцелей. Авторы этих программ не учитывали целостный характер работы творческой интуиции человека и необоснованно утверждали, что их декомпозиционные

В психологии же давно установлено, что эвристические решения подсказывает человеку отсутствующая в ЭВМ интуиция, работающая по целостному принципу без перебора вариантов. Экспериментальные исследования советского психолога О.К. Тихомирова (1961-67) показали принципиальное различие машинных и человеческих "эвристик", бесперспективность любых попыток рассмотрения мышления человека на уровне кибернетических "эвристик". Ему удалось так организовать экспериментальные исследования творческого мышления людей, что неосознанная сфера этого мышления оказывалась объективно наблюдаемой по кинорегистрации движений глаз испытуемых. Эти эксперименты убедительно показали, что речевым заявлениям испытуемых о внезапном появлении у них удачной идеи всегда предшествовали поисковые и рыскающие неосознаваемые "движения мыслей".

- Материалистическая диалектика познания называла причиной скачкообразного разрыва постепенности в познании природы разрешение противоречий между субъектом и объектом познания. Проще говоря, в рамках этой философии предполагалось, что человек начинает творить новое знание лишь после того, как в его жизни возникнет проблема. К аналогичному выводу приходили и западные философии (прагматизм, инструментализм и др.), которые считали главным стимулом к познанию жажду наживы. Но так познают мир только бессознательные животные. Человек отличается от них тем, что иногда проявляет любознательность без корыстных стимулов, а просто потому что хочется узнать что-то новое о природе. Именно такие, любознательные, люди и создали современную науку.

В геоцентрической системе Птолемея не было никаких противоречий. При той точности наблюдений (около 10 минут дуги) и тех методах вычислений, которые существовали во времена Коперника, расчёты на базе системы Птолемея вполне отвечали предъявляемым тогда к астрономии требованиям. Но захотелось Копернику из любопытства возродить гелиоцентрическую систему Аристарха Самосского (4-3-й вв. до н.э.) и он разработал свою систему. Новую, но незначительно более точную, чем птолемеевская, т.к. она основывалась на неверном предположении о круговых движениях планет вокруг Солнца. Аналогично, в 1960-м г. ни Я.П.Терлецкий, ни кто другой из специалистов не видели противоречий в утверждении А.Пуанкаре, что скорость света не может быть превышена при движении любого реального материального объекта. Но захотелось Терлецкому самому себе ответить на сакральный вопрос:”Действительно ли сверхсветовые скорости противоречат принципу относительности?”, и он в ходе решения этой задачи теоретически открыл возможность существования частиц с мнимой массой покоя.

Бессознательная интуиция, хотя и имеет животное происхождение, в поиске фундаментальных научных истин почему-то включается в работу только в ответ на любознательность человека. Не известно ни одного случая, когда бы великое научное открытие было сделано учёным из корыстных побуждений. Интуиция основана на том целостном механизме, который управляет движениями тела, речью, памятью. Здесь анализируемые данные и цели поисков не разделяются на части, связанные упрощенными причинно-следственными связями, а рассматриваются в целом. Поэтому, в частности, работа интуиции не поддаётся математизации и, подсказывая нам пути получения нужного результата, она никогда не даёт их точного и математически обоснованного выражения.

Несколько десятков лет назад в СССР жил феноменальный человек С.В.Шерешевский, который во взрослом возрасте сохранил детское наглядное “видение” (эйдетизм) и образную интуицию. Они помогали ему с завидной лёгкостью решать задачи, требующие от обычных людей длительных рассуждений. “Мне не приходится ломать голову – я просто вижу перед собой, что нужно сделать”, - рассказывал он учёным. Его интуиция неведомым образом частично оказалась управляемой. Обычно же её работа совершенно не подвластна сознательному управлению. Творческое “озарение” посещает человека неожиданно и часто неспровоцированно.

Разработчики так называемых эвристических программ реализуют в них лабиринтную гипотезу мышления, т.е. поиск решений методом проб и ошибок. Однако эксперименты многих психологов отчётливо показывают, что такое представление о творческом мышлении человека некорректно. Натуральная память позволяет человеку видеть в целом весь массив данных и возможностей. На ЭВМ симультанный “взгляд с птичьего полёта” принципиально недостижим, кроме того, вещественные неживые устройства всегда будут лишены возможности выбирать нужные варианты по бесчисленному континууму целевых функций, как это обычно бывает при решении человеком его жизненных проблем.

Даже значительно более простая задача поиска оптимума по счётному количеству критериев до сих пор в кибернетике не решена, и вряд ли когда-нибудь будет найдено удовлетворительное рациональное её решение. Человек же в своей интуиции, используя особенности натуральной памяти и вероятностное предчувствие будущего, видит сразу все возможные варианты и мгновенно оценивает их перспективность. Судя по всему, интуиция не анализирует никаких вариантов в рационально-логическом понимании этого слова, а, как точно сформулировал Шерешевский, просто видит, что нужно сделать в данных условиях.

Сложнее получается, если человеку требуется получить не ответ на животный вопрос “что делать?”, а необходима нетривиальная подсказка в решении абстрактной научной задачи. В большинстве

В большинстве руководств по логике она определяется как наука о законах, формах и структуре правильного мышления. Известный математик и логик Р. Линдон (1966) утверждал, что логика изучает "формальные структурные свойства мышления, отражающие, по-видимому, некоторые свойства реальной действительности".

Между тем, многие исследователи отмечали, что подвластные логике сознательные размышления лишены творческого начала. Обычно попытки сознательного решения новой задачи ведут исследователя дорогой испытанных методов и концепций, т.е. туда, где открытий не может быть. А.Пуанкаре не раз замечал в себе сосуществование сознательного и бессознательного “Я”.

Свою творческую работу он описывал так. После нескольких дней сознательных усилий решить математическую задачу, усилий казалось бы абсолютно бесплодных, вдруг возникало “озарение” - идея совершенно неожиданного решения. Хотя Пуанкаре неоднократно отмечал, что интуиция подсказывала ему лишь общую идею решения и никогда не давала математических советов, он не мог себе представить нематематический характер творческой работы мозга. Он считал, что бессознательное “Я” способно за короткое время перебрать больше различных вариантов решения задачи, чем может это сделать сознательный ум за всю жизнь, поэтому превозносил достоинства интуиции.

Ему справедливо возражал его соотечественник, тоже математик, Ж.Адамар (1945), который доказывал, что сознательное мышление и интуиция так же дружно делают общее дело, как правая и левая ноги при ходьбе. Без интуиции словесно-логическое мышление не может подключить к рассмотрению задачи дополнительные свойства и связи, а интуиция, со своим целостным восприятием действительности, без команд со стороны сознания не способна решиться считать какие-нибудь свойства или связи “несущественными”, “лишними”. Только согласованные действия этих двух совершенно различных видов мышления способны порождать новые знания.

Апологеты рациональной теории мышления утверждают, что при посредстве логических умозаключений будто бы можно выявить общее в разнородных объектах и явлениях, отсеять “несущественные” их признаки, сформулировать закономерности взаимодействия “существенных” признаков. По их мнению, познавать природу можно только рационально. В некорректности подобных утверждений легко убедиться наблюдением за процессом добывания пищи бессознательными малоинтеллектуальными животными. Каждый их вид потребляет свой набор листьев, плодов, насекомых. Все экземпляры пищи даже одного сорта значительно различаются между собой по многим признакам, тем не менее любое здоровое животное бездумно, но безошибочно, выделяет их главное свойство – съедобность.

Животному не приходится при этом выделять “существенные” свойства пищи, искать какие-то закономерности. Столь же нерационально, но творчески и эффективно строят из нестандартных “строительных материалов” птицы свои гнёзда, а бобры – свои плотины.

Отличие интуиции талантливого учёного от интуиции бессознательного животного состоит, прежде всего, в его способности в поисках эффективных научных решений использовать, наряду с данными о наблюдаемой действительности, данные из виртуальной словесной действительности, названной советским лингвистом В.В.Мартыновым "Действительностью 2". Основанная на способоности человеческого языка к перемещению в пространстве и времени, интуиция учёного способна "рассматривать" предположения о таких вещах и событиях, которые никто пока не наблюдал. Рациональное мышление человека может анализировать "Действительность 2" по частям, но не способно воспринимать целостно и творить в ней, как это делает интуиция.

Целостное восприятие мира интуицией отнюдь не означает, что она в равной степени учитывает всё наблюдаемое. Интуиция животного пользуется целостными “целевыми функциями” для выработки целостных команд его мышцам. Это высшая форма познания целостных закономерностей природы. Но накопленные в натуральной памяти человека данные о подобных закономерностях невозможно передать другим людям. Рациональный анализ хорош не тем, что он будто бы лучше познаёт природу, а тем, что он выделяет идеальные модели закономерностей, обладающие свойством перемещаемости, - о них можно рассказать другим людям. В.Н.Брюшинкин (1988) несколько заумно, но точно определил смысл человеческого рационального рассуждения - “это акт коммуникации, состоящий в

Животное происхождение интуиции человека предопределяет её преимущество, которое французский математик Ж.Адамар характеризовал так:”... важным свойством бессознательного является множественный характер его процессов, в нём различные и, вероятно, многочисленные процессы могут и должны протекать одновременно в отличие от сознательного “Я”. Действительно, ни одно животное не могло бы выжить, если бы каждую встреченную жизненную проблему оно анализировало той цепочкой логических рассуждений, к которым приучено наше сознательное мышление. И дело здесь не только в потере времени на последовательный анализ, но в возможной потере важных данных при декомпозиции наблюдаемого на части и на этапы. Логические построения аргументов хороши для неспешной передачи информационных продуктов другим людям, для убеждения их в своей правоте, но совершенно не годятся для выработки нового знания, а тем более – для оперативного реагирования на внешние сигналы.

В 1950-х гг. академик А.Н.Колмогоров утверждал, что учёным удалось к тому времени воспроизвести на ЭВМ вершины, как ему казалось, человеческого мышления, и считал лишь делом времени воспроизведение на бездушных электронных машинах человеческой интуиции. Он почему-то не учитывал обоснованный вывод своего французского коллеги А.Пуанкаре, полученный ещё в конце Х1Х века: интуиция творит новое знание, а логика его обрабатывает, поэтому бессознательная интуиция – вершина творческого мышления. Непонимание особенностей интуиции в те времена демонстрировал и другой советский академик – В.М.Глушков. Он отстаивал предположение, что в уже существующих ЭВМ можно воспроизвести любые формы работы мозга, если только дано полное алгоритмическое описание этого явления. Оба академика мечтали свести весь процесс мышления человека с участием его интуиции к таким программам:”если после операции а(4) возникнет сигнал б(5), то следует осуществить операцию а(6)”. Недалеко от них ушли и современные специалисты по так называемому искусственному интеллекту. Мало до чего додумалось бы человечество, если бы пользовалось подобными алгоритмами мышления. Впрочем, в публицистических своих статьях Глушков вполне разумно сравнивал логическое мышление математика с правилами передвижения фигур в шахматной игре, а поиск новых знаний - с интуицией шахматиста.

Считать ли мышлением бессознательную работу животной интуиции – это вопрос договорённости психологов. Однако следует учитывать, что работа интуиции совершенно не наблюдаема сознанием и что результаты её работы довольно редко врываются в сознательный мыслительный процесс в виде неопределённых и трудно уловимых “озарений”. Основной результат функционирования интуиции С.Л.Новосёлова удачно назвала интерпретацией действием. Ещё в начале ХХ века Л.С.Выготский доказал, что интуиция и сознание оперируют различными массивами данных, сохраняющихся у человека в двух различных видах памяти – в натуральной животной памяти и в человеческой декларативной памяти.

Основанный на ошибочных предположениях З.Фрейда психоанализ предполагает “выведение” на сознательный словесный уровень бессознательных воспоминаний из натуральной памяти. Это принципиально невозможно. Опытный психоаналитик навязывает впечатлительному пациенту псевдогипнотические псевдовоспоминания и закрепляет их в его натуральной памяти в виде бессознательных условных рефлексов, а в декларативной памяти – в виде “объяснения” рефлексов. Это так называемое кодирование психики пациента. Более перспективна поведенческая психотерапия, при которой врач не стремится добиться мнимого “понимания” пациентом своих проблем, а нужным образом изменяет его поведение, чтобы проблемы вообще не возникали. Бессознательные воспоминания натуральной памяти целостно связаны с поведением человека, а не с его мышлением, не с “пониманием”.

Группа учёных “Новый Взгляд” в 1949 г. провела исследования неосознаваемого восприятия словесных стимулов. При тахископическом предъявлении испытуемым эмоционально неприятных слов, кожно-гальваническая реакция на стимулы наблюдалась при таких коротких экспозициях, когда испытуемые ещё не могли правильно назвать эти слова. Выяснилось, что они эмоционально реагировали на них. А.Пуанкаре (1902) обращал внимание, что “всякий носит в себе своё миропредставление, от которого не так-то легко освободиться. Например, мы пользуемся языком, а язык пронизан предвзятыми идеями, и этого нельзя избежать, притом эти идеи неосознанны, и поэтому они в тысячу раз опаснее”.

- Французский математик А.Пуанкаре в начале ХХ века на основе длительных наблюдений за собственной творческой работой высказал предположение, что интуиция интеллектуально выше сознания. Справедливость этого предположения сомнительна из-за животного происхождения интуиции человека. Она в готовом виде досталась людям от их бессознательных предков и с тех пор нисколько не изменилась. Пятьдесят тысяч лет назад наши предки имели совсем современный вид (только одевались по-другому), обладали той же, что и мы, головой, той же интуицией, но были бессловесными и бессознательными животными. После появления речи и сознания человечество за весьма короткое время достигло современного цивилизованного уровня. Есть все основания считать, что превосходство сознания над интуицией экспериментально доказано всем ходом истории.

Это порой порождает иллюзию, будто научный прогресс основан на последовательности силлогизмов. Так, презиравший свой народ П.Я.Чаадаев (1837) убеждённо писал:"...нам, русским, недостаёт некоторой последовательности в уме, и мы не владеем силлогизмом Запада... , ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно". Ему справедливо возражал западный математик А.Пуанкаре (1905):"Посредством интуиции изобретают, а посредством логики доказывают". Свои знаменитые теоремы он изобретал при посредстве тех "внезапных" озарений, к которым пренебрежительно относился Чаадаев. Силлогизмы помогают нам превращать интуитивные открытия в коллективные научные знания.

В середине ХХ века стало модным говорить:”Грандиозные масштабы научных исследований превратили науку в отрасль коллективного творчества”. Это неверный тезис. Творчество – прерогатива интуиции, а интуиция является сугубо индивидуальным феноменом. Она не может быть коллективной. Р.Декарт ещё в 1637 г. отмечал, что "гораздо вероятнее, чтобы истину нашёл один человек, чем целый народ". Коллективно люди создают новые исследовательские устройства (электронные и туннельные микроскопы, коллайдеры, томографы), коллективно ведут с их помощью наблюдения за реальной природой, но истинную науку (теоретические модели разных проявлений природы, математические уравнения, принципы, законы) создают талантливые одиночки при посредстве своей интуиции. Коллективное мышление способно выстроить накопленные знания в стройную систему, в логистику. Это не наука, а инструментарий инженера. “Я, напротив, вижу в логистике только помеху для изобретателя” (А.Пуанкаре, 1902).

П.Хиггс в 1964 г. предложил механизм спонтанного нарушения симметрии и обеспечил большие коллективы физиков нетворческой рутинной работой на многие десятилетия. Но интуиция вполне могла подсказать ему тогда идею нелокального взаимодействия массивных частиц. В этом случае в ЦЕРНе не бозон Хиггса искали бы, а уточняли величину коэффициента нелокальности Хиггса

Психолог А.Н.Лук (1977) безуспешно пытался доказать, будто гипотеза о рождении новых идей в ненаблюдаемой интуиции по существу “бегство от подлинно научного исследования”. Он исходил из широко распространённого тезиса, что новые исследования должны основываться исключительно на логических построениях. Логик-позитивист К.Поппер (1960), напротив, оставил для логики только функцию испытания новых идей, поиска опровергающих доводов. Он плохо понимал целостный механизм творческой работы интуиции, поэтому сводил научную работу к смелым предположениям и к их перманентным опровержениям. Поппер был гуманитарий, философ. Естественники и математики в самонаблюдениях отмечают целенаправленный творческий поиск, бессознательно осуществляемый в интуиции, ведущий к новым точкам зрения, руководящим идеям, на основе которых можно ввести новые общие понятия, найти новые принципы и методы для построения теории. Чаще всего интуитивное “озарение” подсказывает математику идею наилучшего математического вывода, а не просто смелую новую идею. В бессознательной сфере каким-то способом осуществляется отбраковка неудачных идей. Какое-то участие в этом может принимать непрерывный поток вероятностных данных, приносимых в натуральную память волнами будущего.

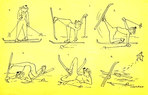

Столь же целенаправленно осуществляется управление движениями тела. Отрицаемое Луком бессознательное мышление сродни "мышлению" тела, перепрыгивающего через препятствие.

Это "мышление" существует в каждом человеке параллельно сознанию, обеспечивает его жизнедеятельность. Известный советский исследователь движений человека Н.А.Бернштейн (1957) неточно называл его "смысловым цепным действием". Интуиция учёного работает по-другому.

Математик Д.Пойа убедительно показал, что если пассивно ожидать, пока интуиция подскажет решение новой задачи, то можно вообще не дождаться “озарения”. Правда, он, по примеру Лейбница, представлял себе интуицию наподобие сита, наполненного огромным количеством исходных данных, перебрать которые невозможно. По его мнению размышления словно трясут сито и сквозь него сыпятся различные данные. В тот момент, когда нужные проходят мимо настороженного внимания учёного, его мозг "подхватывает" те из них, которые кажутся относящимися к делу. Сознание должно, мол, время от времени пытаться решить задачу, чтобы "трясти" сито.

Этот метод поиска новых знаний, хотя и применяется многими учёными, ближе к методу "проб и ошибок", чем к интуиции. Истинная интуиция талантливого учёного "видит" сразу всё содержимое сита Лейбница и Пойа и неведомым целостным образом находит наилучшее решение. Причём, наблюдения подсказывали Пойа, что механизм работы творческой интуиции совсем не похож на просеивание сквозь сито:"...во многих случаях у решающего может быть определённое ощущение перспективности своей догадки. Лаже совсем наивные люди могут испытывать сильнейшие ощущения по поводу своих догадок; ...мы отмечаем в мышлении решающего существование ещё одной разновидности ощущения: предвидения". Механизм этого предвидения (предчувствия), обеспечивающий поразительную удачливость интуиции, описан в размышлении "Интуитивные предчувствия" (14.02.15).

Самым непонятным в интуиции учёного является большой интервал времени между постановкой задачи и её решением. А.Пуанкаре неоправданно полагал, что в интуиции бессознательно осуществляется быстрый перебор всех возможных вариантов решения. Нет, она работает целостно, и метод проб и ошибок ей не свойственнен. Время затрачивается на что-то иное. Самый большой интервал времени, который мне лично удалось зафиксировать, - это две недели с 05.09.08 по 20.09.08, в течение которых она самостоятельно (без дополнительной “подзарядки подкорки”) вырабатывала идею необходимости введения более совершенного описания релятивистских движений вещественных тел.

Гельмгольц, ввёвший в науку понятие “бессознательные умозаключения”, сразу же оговорил, что это условный термин. Бессознательное восприятие мира животными и человеком является целостным процессом, а не последовательным анализом отдельных элементов, их свойств и взаимосвязей. Общепризнанный первооткрыватель проблемы неопределённости в рамках современной экономической теории Ф.Найт (1921) безосновательно утверждал следующее:"Несомненно, существует определённая аналогия между подсознательной "интуицией" и логическим размышлением, т.к. цель в обоих случаях заключается в предвидении будущего..., в обоих случаях должны иметь место некоторые операции анализа и синтеза". Цель у сознательного мышления и интуиции одна, а методы совсем разные. Целостную обработку данных, осуществляемую интуицией, никак нельзя назвать анализом (расчленением) и синтезом (воссоединением). Советский психолог В.Н.Пушкин с коллегами провели всесторонние экспериментальные исследования творческого (эвристического) мышления людей и пришли к выводу, что основным моментом в таком мышлении становится не выбор из вариантов, а формирование того или иного варианта. Бесперспективные варианты даже не возникают в сознании, бессознательно отбраковываются интуицией.

Американские биологи Б.Хейнрихт и Т.Багнаяр почти 20 лет в изощрённых экспериментах изучали интеллект ворон. Птицы у них выполняли сложнейшие задания с первой попытки, но перед этим иногда несколько минут изучали ситуацию, с которой никогда ранее не сталкивались. Исследователи пришли к неверному выводу, будто ворона способна логически мыслить и “прокручивает” в мыслях все возможные варианты своих действий, чтобы выбрать наилучший

Нет в целостном интуитивном восприятии вороны вариантов. Даже когда на основе данных волн будущего ворона бессознательно "выбирает" наилучшее для себя будущее, выбор осуществляется не из счётного количества вариантов, а из континуума, т.е. является не выбором, а настройкой. Специалисты по инженерной психологии управления самолётами пришли к выводу, что лётчик никогда не долетел бы до места назначения, если бы постоянно задумывался, что ему делать в следующий момент. Логический причинно-следственный подход, неизбежно основанный на упрощенных моделях, применяется только сознанием человека в неспешных размышлениях, например, в этом дневнике. В повседневной жизни он не используется ни животными, ни человеком. Чтобы убедиться в этом достаточно понаблюдать за собственной бессознательной деятельностью.

Психолог и мастер шахмат Б.М.Блюменфельд писал (1948):”Наглядная идея в процессе мышления обычно “всплывает” как бы автоматически”. Он отмечал, что иногда видел сразу всю серию ходов, объединённых общей идеей, без предварительного рассчитывания их последовательности. Повидимому так же проявляет себя интуиция при поиске решения научных проблем и интуиция вороны при решении искусственных задач психологов.

Известный американский биолог Г.Уотерман (1965) убеждённо заявил:"Без математики вряд ли можно приступить даже к предварительному анализу объектов, содержащих более двух или трёх переменных. А ведь внутренние переменные организмов вместе с существенными переменными среды исчисляются сотнями и тысячами. Выбрать среди них те, которые подлежат изучению, и определить минимальное их число, достаточное для объяснения поведения системы, - вот главная задача биолога

Советский же психолог Н.А.Бернштейн относился к этому по-другому:”Теперь стало очевидным, что на путях математизации биологических наук речь должна идти не о каком-то приживлении или подсадке математики к биологии извне... , а о выращивании новых биологических глав математики изнутри, из самого существа тех вопросов, которые ставятся перед науками о жизнедеятельности”. Такой подход, явно более прогрессивный, чем вещественно-рациональный подход Уотермана, тем не менее тоже недостаточно корректен, т.к. исходит из недоказанного постулата о том, будто математика обеспечивает высшую форму познания во всех отраслях знания.

А.Эйнштейн в течение трёх десятилетий вдохновлялся “энергией заблуждения”, основанной на его уверенности в рациональном единстве мира, о его внутреннем совершенстве. Ему казалось естественным разгадывать как кроссворд красивую “единую теорию поля”, которую он считал центральной проблемой физики. До него столь же безуспешно идеями всеобщей гармонии вдохновлялись Кеплер, Декарт, Спиноза. В основе подобных убеждений лежит ни на чём не основанное, но широко распространённое мнение, что “объективный мир, представляя бесконечное разнообразие форм и процессов, вместе с тем един, имеет в основе одни и те же законы, сущность” (А.К.Сухотин, 1965).

Другую, тоже крайнюю, точку зрения выразил Дж.Хорган в книге "Конец науки"(1996). Он взял десятки интервью у выдающихся учёных, среди которых были физики (Ф.Дайсон, М.Гелл-Манн, С.Хоукинг), биологи (С.Д.Гулд, Дж.Экклз, С.Миллер), историки науки (Т.Кун, К.Поппер, П.Фейерабенд) и другие знаменитости. Из слов этих учёных, если Хорган понял их правильно, получается, что все они разделяют общую точку зрения на перспективы науки, выраженную подзаголовком книги:"Взгляд на ограниченность знания на закате Века науки".

Основанием для веры в неминуемую гибель науки служит, если следовать их логике, раздробленность науки. Если оптимистическая вера Эйнштейна и Сухотина основана на незнании о безраздельности целостного материального мира, то пессимистическая вера собеседников Хоргана основана на неучёте особенностей рационального мышления людей, вынуждающего их не только расчленять науку на физику, химию, биологию, но и в каждой из отраслей знаний расчленять соответствующую часть материального мира на элементы, свойства, связи.

На самом деле мир не един, а один. Мы никогда не узнаем, какие “законы” положены (кем?) в его основу, но уже сейчас ясно, что то, что мы называем мир, - это нечто целостное и безраздельное. За три тысячелетия научного его изучения в мире не удалось выделить ни одного явно выраженного “элемента”, представляющего собой отдельную сущность, чётко выделяющуюся от остального мира независимо от представлений и убеждений людей. Не найдено также ни одного объективно существующего “закона природы”.

Материальный мир существует независимо от нашего сознания и, непознаваемо для нашего рационального мышления, функционирует по своим внутренним целостным “закономерностям”. Люди же в разных условиях разными способами наблюдают проекции его проявлений на свои органы чувств и на свои мысли. Именно эти проекции и их модели называются “вещами”, “формами”, “процессами”. Выделяя и анализируя их, пользуются двумя видами познания – целостным континуальным и дискретным логико-математическим. Ни один из них не является высшим или низшим. Дискретный способ познания основан на разбиении всего наблюдаемого на отдельные "предметы", "явления", "свойства", "законы", на абстрагировании, на пренебрежении большинством свойств исследуемых объектов и большинством связей между ними в угоду субъективно понятым “наиболее существенным”. Только эта форма познания поддаётся математизации, т.к. каждый скалярный математический символ – это всего лишь одно свойство какого-либо предмета (явления). Редукционизм математического метода исследований применим далеко не везде.

В

У интуиции другая, чем у логического мышления, трудность: когда видишь всё сразу, то не можешь выделить необходимые для решения задачи элементы и связи. Интуиция творческого человека работает в “соавторстве” с его логическим мышлением. Но возможно, что она тоже не умеет непрерывно наблюдать работу сознания, а получает от него какие-то спорадические “озарения”. В натуральную память человека, на данных которой основана работа интуиции, поступают все ощущения человека, в том числе и ощущения мыслей.

Животная по своему происхождению и по характеру работы интуиция человека воспринимает его словесные мысли по-своему, если вообще воспринимает. Наглядным образом моя интуиция продемонстрировала свои особенности при решении одной важной проблемы, которую я даже не планировал решать. В течение многих месяцев 2008 г. я вёл эпистолярную (по бумажной почте) дискуссию с очень интересным антирелятивистом. В августе мы по его инициативе начали обсуждать проблемы, связанные с понятиями пространства и времени. В сентябре в моей голове появилась совершенно новая мысль, обстоятельства и время появления которой удалось точно зафиксировать.

Утром 05.09.08 г. я печатал на механической пишущей машинке очередное письмо антирелятивисту, в котором на примере космических мюонов пытался рассказать ему об особенностях представлений о пространстве и времени в релятивистской физике. По предыдущим дискуссиям я знал, что он верит в объективное существование времени в материальной приоде, поэтому старался эту веру поколебать.

В рукописи письма, написанного дома накануне вечером, я описывал в популярном виде эффекты кажущегося “замедления внутренних часов” мюона и кажущегося “сплющивания атмосферы” Земли, которые следуют из преобразований Лоренца, но реально в мюоне и в атмосфере не происходят. Печатая бездумно заранее подготовленный текст письма, я вдруг неожиданно напечатал отсутствовавшую в рукописи фразу:”Ответ релятивистской физики очень неудовлетворителен, но это единственный ответ, в котором концы с концами сходятся”. До сих пор не могу понять, как эта фраза в моём мозгу возникла. Сам я тогда (05.09.08) отнюдь не считал хоть в чём-то неудовлетворительным способ трактовки релятивистской физикой феномена мюона. Тем не менее, чтобы не загрязнять уже напечатанное письмо зачёркиваниями (в механической пишущей машинке нет операции "вырезать"),

я оставил в нём эту, фактически не мою, фразу в качестве вежливого реверанса позиции оппонента. Дальнейшие события показали, что эти слова интуиция взяла из моего будущего.

В течение двух недель после отправки письма по почте я два или три раза перечитывал дома его копию, а чаще просто размышлял по дороге с работы о том, как антирелятивист его воспримет и как мне реагировать на его возможное возмущение. Ни разу за это время у меня не появилось мыслей, что ответ теории относительности на вопрос антирелятивиста действительно может оказаться в чём-то ущербным.

В субботу 20.09.08 я целый день тяжело работал на садовом участке и ни разу не вспомнил ни отправленного письма, ни антирелятивиста, ни физики. Завершив работу, мы с женой шли по лесу к остановке электрички, и я думал лишь о том, что скоро удастся целый час сидеть в уютной электричке и ничего не делать. Вдруг в 16:50 без всяких видимых внешних и внутренних поводов в голове возникла чёткая мысль:”Релятивистская физика даёт неудовлетворительный ответ потому, что модель, состоящая из двух факторов – пространства и времени – недостаточно адекватна задаче однозначного описания движения вещественных тел с релятивистскими скоростями”. Я совершенно точно помню, что аналогия с иллюзией превращения квадрата в прямоугольник при наблюдении его со стороны в трёхмерном пространстве мне вспомнилась только в электричке, когда я стал логически осмысливать подсказанную интуицией идею.

То состояние моего мозга, которое было перед появлением "озарения", в психофизиологии хорошо известно и экспериментально изучается с использованием электроэнцефалограмм и томографии головного мозга людей во время их умственной деятельности. Такие исследования проводит, например, австрийский психолог А.Финк. Перед появлением неожиданной идеи у исследуемого фиксируется распространение альфа-ритма с частотой 10 - 12 Гц, которые бывают у человека в расслабленном состояниии, полудрёме. Видимо, в этом состоянии новая идея, найденная интуицией, легче всего может "осенить" сознание. Таким, скорее всего, было

Логический и творческий виды мышления – это два различных процесса. Первый основан на словесном построении “в уме” идеализированных моделей наблюдаемого мира и на их анализе при посредстве строгих законов логики или житейских выводов “здравого смысла”. Если модель известна, то этот вид мышления не порождает новой информации, которой может стать лишь новая модель. Новые модели и новые методы их анализа вырабатывает творческое мыщление. Французский математик А.Пуанкаре (1908) необоснованно предполагал, что творческая интуиция учёного способна многократно быстрее, чем его сознательное мышление, перебирать возможные варианты решения научной задачи и самостоятельно выбирать из них наилучшее.

Моль А.(1962) и Буарель Р.(1966), вообще, пытались найти инвариант творческого процесса, равно присутствующий, по их мнению, в разные исторические эпохи за теми логическими схемами полученных результатов, которые в окончательном виде фиксированы в произведениях творцов науки и техники. Моль называл этот инвариант "инфралогикой", Буарель - "динамологикой".

Ближе к истине был английский кибернетик Маккей (1959), когда ставил вопрос о создании так и не созданных до сих пор “сверхлогических” ЭВМ. В отличие от Пуанкаре, он понимал, что процесс выработки нового решения напоминает “перепрыгивание через пропасть”. Во время этого метафорического перерыва непрерывности и осуществляется прорыв интуиции в поток сознания. Сама работа интуиции не оставляет никаких следов в сознании человека. Решение творческой задачи (“озарение”) неожиданно возникает в голове как бы “из ничего”. Этот миг часто сопровождается чувством радости, т.к. интуиция откуда-то знает, что найденная ею идея решения задачи является удачной. Всё это происходит в ненаблюдаемой и вряд ли познаваемой сфере бессознательного. Процесс сознательного мышления, напротив, можно наблюдать “внутренним взором”, запоминать последовательность своих мыслей и осуществлять логический анализ самого процесса мышления.

Макс Планк рассказывал в Нобелевской лекции:"После нескольких недель самой напряжённой работы в моей жизни тьма, в которой я барахтался, озарилась молнией и передо мной открылись неожиданные перспективы". Это и подобные высказывания творцов неверно трактовал М.А. Рорбах (1959): "личность способна творчески мыслить лишь тогда, когда она готова к диалогу с глобальными факторами, в которые она погружена. Вне этого диалога не может быть творческого акта." Из рассказа Планка ясно видно, что главным в его открытии было не то, что он "барахтался во тьме", а интуитивное озарение. "Диалог с факторами" в терминологии Рорбаха ("барахтанье во тьме" по-Планку) нужны лишь для того, чтобы бессознательная интуиция поняла, что человек ищет.

Наглядной иллюстрацией совместной работы рационального мышления и интуиции являются записи в рабочем дневнике Д.Дальтона с 3 по 19 сентября 1803 г., когда он открыл химическую атомистику. В начале этого периода его осенило:"мне пришло в голову, что я ни разу не учитывал влияние различия в величинах частиц" ( он представлял себе частицы вещества окружёнными атмосферой из теплорода). В подобных неожиданных "озарениях" основное достоинство интуиции, способной подключить к рассмотрению то, что рациональное мышление отбрасывало как "несущественное". В последовавшей за этим двухнедельной работой рационального мышления интуиция несколько раз помогала Дальтону: подсказала ввести новые понятия относительного атомного веса и числа атомов в сложной частице химического соединения.

С какой стати природа, если она создавала два приблизительно одинаковых по алгоритмам, как считают многие, вида мышления, стала бы придавать им столь различные внешние проявления? И каким образом эти мышления оказываются способными одновременно интересоваться разными вещами? Изобретатель бинокулярного микроскопа С.Венгам долго тщетно искал форму призмы, которая бы делила пучок света на два пучка. Хорошая техническая идея неожиданно осенила его во время чтения детективного романа. Никакой подсказки в романе не было.Этому кажущемуся парадоксу может быть только одно объяснение – рассматриваемые два вида мышления функционируют в разных функциональных системах и по совершенно разным алгоритмам. Скорее всего, алгоритм творческого интуитивного мышления чужероден нашему словесно-логическому мышлению, а функциональная система, его реализующая, ненаблюдаема

В анализе творческого мышления часто излишний акцент ставится на чувственном восприятии. А.В.Брушлинский (1970) писал:”Независимо от того, как воспринимать фантазию, она, так сказать, по определению может быть в лучшем случае одной из сторон чувственного познания”. Чувственное познание – это познание бессознательного животного, которое принципиально лишено способности фантазировать. Животное просто “интерпретирует действием” текущие чувственные данные с учётом соответствующих воспоминаний натуральной памяти. А фантастические образы конструируются в сознании человека из воспоминаний декларативной памяти

Парадокс интуиции учёного состоит в том, что она явно основывается на целостных данных его натуральной памяти, памяти говорящего животного, а “подсказки” делает пусть и не математические, но вполне рациональные. Невозможно себе представить тот “поток сознания”, который привёл В.А.Фока к удивительной идее вставить в уравнения Максвелла “член, фиксирующий калибровку”, если по общепринятой калибровке Лоренца он тождественно равен нулю. Ход мыслей Фока явно прерывался интуитивными перепрыгиваниями через логику и “здравый смысл”. Творческое мышление основано на целостном анализе, осуществляемом бессознательной интуицией, однако этот анализ совсем не обязательно включает в себя животное чувственное восприятие действительности. Талантливые руководители и учёные каким-то им самим неведомым образом умеют использовать этот механизм для целостного поиска решений абстрактных рациональных задач без разбиения их на подзадачи.

Раздельное изучение с помощью тестов Роршаха, ТАТ и других проективных тестов своеобразия личности учёных, проведение экспериментов с целью выяснения различия в реакциях у более творческих и менее творческих работников (Стайн), систематическое наблюдение за поведением в научном коллективе (Бруннер) и другие методы исследований показали неприемлемость расчленения творческого потенциала учёного на отдельные способности и умения.

У математиков интуиция встречается в самых разных формах. У одного она имеет “формульный” характер, отличается способностью чувствовать внутреннюю логику математического выражения ещё до рационального его анализа. Другой математик обладает способностью к целостному восприятию совокупности абстрактных понятий и идей. Ж.Фурье во многих выводах полагался на свою мощную интуицию и мало смущался недостаточной обоснованностью полученных результатов. А.Пуанкаре, который внёс в математику совершенно новый вид интуиции – топологический, писал в 1905 г.:”Математиками родятся, а не становятся, и, по-видимому, родятся геометрами (интуитивистами) или родятся аналитиками (логиками). Аналитики не способны представлять в пространстве, геометры скоро утомились бы и запутались в длинных вычислениях”.

М.А. Блох (1920), опираясь на анализ работ различных авторов относительно природы и факторов развития творческих способностей, пришёл к выводу об отсутствии заметной зависимости гениальности от врождённых биологических факторов. Не обнаружилась, также, роль влияния среды, в том числе и обучения в школе.

В практической психологии никому не удалось разработать достаточно эффективные приёмы совершенствования творческой интуиции, т.к. механизмы её функционирования ненаблюдаемы и не поддаются рациональному анализу даже по методу “чёрного ящика”. Наблюдения за интеллектуальной деятельностью различных людей показывают, что личности с особой склонностью к творческим “озарениям” обычно обладают довольно средним уровнем умственного развития. Немногие научные концепции внесли такую сумятицу в понимание мышления человека, как американский коэффициент IQ. Порочна сама идея количественно оценивать многосторонние свойства интеллекта с помощью одномерной линейной шкалы. Не обнаружено никакой корреляции между высоким значением IQ и способностью человека интуитивно находить решения новых научных задач. П.С. Эренфест, преемник Г.Лоренца на кафедре теоретической физики Лейденского университета, был невысокого мнения о людях с ясным, т.е. логическим складом ума, поскольку такие люди не способны выдвинуть подлинно новые идеи.

Тестологи стали искать тесты для выявления оригинальности интеллекта. Д. Маккиннон, Ф. Беррон и др. изучали оригинальность реакции испытуемых на бесформенное пятно. Другие тестологи основное внимание уделяли воображению испытуемых, для чего разрабатывали так называемые проективные тесты. Все подобные направления в тестологии оказались

Специалисты по теории изобретательства часто не различают творческую интуицию и метод “подглядывания” идей у природы и техники, а психологизирующие кибернетики не отличают интуицию от логического мышления. Так, Д.А.Поспелов (1989) убеждён, что интуиция (он называет её правосторонним мышлением) осуществляет не целостную обработку данных, а последовательно продуцирует какие-то “ассоциативные умозаключения”. В подобных представлениях не учитываются реальные свойства интуиции, способной одновременно охватить весь объём необходимых данных, в том числе тех, которые станут ясны только в будущем. Редукционистская трактовка интуиции бессильна объяснить, какая “ассоциация” возникла в голове А.Пуанкаре, когда он о математике вообще не думал, отдыхал, как вдруг у него возникла замечательная идея доказательства теоремы, над которой он безуспешно бился много месяцев.

Широко рспространено мнение, что практически все великие изобретения и открытия сделаны по счастливой случайности. Как яркий пример этого часто приводят знаменитое яблоко, якобы упавшее на голову Ньютону. Между тем, эту легенду придумала его племянница госпожа де Кондуит. Теория притяжения "небесных" тел имеет античное происхождение (III в. до н.э.), а Кеплер задолго до Ньютона (в 1596 г.) пришёл к выводу, что планеты движутся вокруг Солнца и Луна - вокруг Земли, под действием силы притяжения. Он лишь неверно описывал зависимость этой силы от расстояния. Гениальную интуицию проявил не Ньютон, а Гук, который в 1680 г. сообщил в письме Ньютону, что он пришёл к выводу о зависимости силы притяжения тел обратно пропорциональной квадрату расстояния. Непостоянство характера и недостаточное знание математики не позволили Гуку осуществить то, что через несколько лет сделал Ньютон, - доложить Королевскому обществу теорию всемирного тяготения. Аналогично, интуиция подсказала Галилею руководящие идеи, содержание которых нельзя было обосновать опытным путём, - идею движения по инерции и идею относительности движения. Только интуиция учёного способна совершить подобный "прыжок через пропасть" - вопреки наблюдаемым и общепринятым представлениям выдвинуть идею о возможности движения без двигателя.

Сейчас, когда получена непротиворечивая теория продольных электромагнитных волн (см. [1] - Н.П.Хворостенко. Продольные электромагнитные волны. Изв. вузов, серия Физика, № 3, 1992 https://yadi.sk/i/TlStL9WQeAe6Z ), некоторые особенности работы интуиции можно понять, проследив историю вклада академика В.А.Фока (1898 – 1974) в решение этой проблемы. Он обладал поразительными эрудицией и интуицией (редкое сочетание!) и в ХХ веке был единственным физиком, получившим выдающиеся новые теоретические результаты в электродинамике, а одновременно он был единственным электродинамиком, внёсшим большой вклад в развитие теоретической физики.

Квантовую электродинамику разрабатывали люди, хорошо знавшие квантовую механику, но плохо – классическую электродинамику. Они проквантовали лишь два из четырёх уравнений Максвелла. Остальные уравнения были ими заменены математическим утверждением (калибровкой Лоренца), которое в переводе на русский язык звучит так:”Мы считаем, что в природе существуют лишь поперечные электромагнитные волны”. Поначалу в математическом аппарате канонического квантования возникли непреодолимые трудности из-за отсутствия в классическом варианте уравнений Максвелла производных по времени от скалярного потенциала электрического поля.

Выход из тупика нашёл В.А.Фок, который совместно с Б.Подольским в 1932 г. предложил добавить в уравнения Максвелла так называемый “член, фиксирующий калибровку”. Впоследствии в [1] было показано, что этот член описывает реально существующую в нулевых колебаниях вакуума скалярную напряжённость электрического поля Eо, порождаемую материей с мнимой массой покоя – тахионной материей. Рациональным мышлением невозможно понять, как интуиция Фока "догадалась" подсказать ему вставить в уравнения Максвелла член, считающийся тождественно равным нулю, и оперировать с ним как с ненулевым. Когда в 1992 году этот член в том же виде появился в статье [1], он был дедуктивно выведен из уравнений Максвелла и Дирака. Так и осталось неясным, как за 60 лет до этого безграмотная в математике интуиция подсказала Фоку то же

На заре создания электронной вычислительной техники, когда разработчики захлёбывались от избытка “энергии заблуждения”, Тьюринг сформулировал некий редукционистский критерий “разумности” ЭВМ. В 2006-м году кто-то вспомнил этот критерий и с восторгом выяснил, что ЭВМ смогут достичь названного Тьюрингом уровня в 2010-м году. Журналисты, воспитанные безмозглой голливудской кино продукцией, всполошились:”Значит через 4 года ЭВМ станут умнее нас и смогут нас поработить?”. Другие футурологи, не дожидаясь наступления 2010-го года, основываясь на так называемом "законе Мура" и на нелепом представлении, будто ЭВМ станет "разумной", когда количество содержащихся в ней логических элементов сравняется с количеством нейронов в головном мозге человека, отодвинули этот срок до 2020-го года.

Ни математик Тьюринг, ни футурологи, ни, тем более, современные журналисты не знают, что любые, сколь угодно совершенные и фантастические по быстродействию и памяти ЭВМ неизбежно обречены функционировать только декомпозиционно, без целостного восприятия, интуиции и “озарений”. А осуществить декомпозицию самостоятельно они принципиально не способны. Это навсегда закрепляет за ними роль тупого бессознательного инструмента в руках умного человека. Искусственный интеллект никогда невозможно будет построить без интеллекта естественного. Программа, демонстрирующая "разумность" ЭВМ по критерию Тьюринга, в 2014 г. однажды дала положительный результат, но даже журналисты не придали этому никакого значения.

Мечты современных идеологов так называемых “нанотехнологий” о создании вещественной “псевдоживой материи, обладающей способностью к самопостроению и саморегуляции”, обречены навсегда остаться нереализуемыми маниловскими мечтами, Не обладая целостной натуральной памятью, вещественные устройства не способны реализовать тот неведомый симултанный процесс, на котором основана интуиция высокоорганизованных животных и человека. Было исследовано интуитивное поведение пешеходов, переходящих улицу перед быстро движущимся автомобилем. Все мы знаем из личного опыта, что, в отличие от ЭВМ, в таких случаях не делаем в уме сложных вычислений скорости движения автомобиля и расстояния до него. Тем не менее, многочисленные специальные наблюдения за пешеходами показали, что в основном они правильно определяют безопасное расстояние до автомобиля, когда решаются перейти улицу.

Психологи, изучающие работу пилота самолёта, обращали внимание, что он практически никогда не фиксирует внимание на цифровых показаниях отдельных приборов, а целостно оценивает общий вид приборной доски и реагирует на него своими действиями . Ни один вещественный “автопилот” никогда не будет способен к такому восприятию действительности.

Наглядной иллюстрацией недостижимого в вещественных ЭВМ симултанного характера припоминания в натуральной памяти является феномен, наблюдаемый при прочтении незнакомого слова. Грамотный человек в течение своей жизни узнаёт в среднем 50 тысяч различных слов. Тем не менее, встретив незнакомое слово, он практически мгновенно и безошибочно определяет, что ранее оно ему никогда не встречалось, Никто при этом не сканирует последовательно весь свой словарный запас, а видит его сразу весь, когда сопоставляет с ним увиденное новое слово. Быстродействие будущих ЭВМ, без сомнения, будет возрастать практически беспредельно, но они навсегда обречены сканировать (пусть частично и параллельно) все содержащиеся в их памяти данные, безнадёжно теряя при этом присущую реальному материальному миру континуальную многосвязность всего со всем.

В последнее время высказываются надежды, что недостатки цифровых ЭВМ удастся преодолеть в гипотетических квантовых вычислителях. Надежды эти совершенно ни на чём не основаны, т.к. квантовые волновые функции – это просто одна из аналоговых характеристик вещественных частиц. По этой причине в квантовых ЭВМ, если они действительно будут созданы, избавиться от недостатков вещественных устройств не удастся. Целостный волновой принцип работы при посредстве такой технологии недостижим. Для этого нужно отказаться в устройствах памяти и обработки данных от использования вещественных источников полей, что возможно лишь в тахионных технологиях

В 2009-м году странная помесь научной безграмотности администраторов с их желанием любой ценой увеличить финансирование научных институтов привела к организационному оформлению в России нового направления исследований, названного нано-био-инфо-когнитивными технологиями (НБИК). Один из авторов этой идеи член-корреспондент РАН М.Ковальчук так описывает особенности своего

Многие исследователи отмечали, что интуиция человека базируется на его жизненном опыте, но мало кто отдаёт себе отчёт, что это тот опыт, который накапливается в натуральной и процедурной памятях. Воспоминания декларативной памяти и накопленный там опыт только мешают работе интуиции. К.Черри сравнивал сковывающее действие декларативной памяти с действием судороги мышц на работу ноги. Эти же причины мешают реализовать интуицию на ЭВМ. Разработчики так называемых “эвристических” программ Ньюэлл, Шоу и Саймон сознавались:”Мы используем термин эвристический при определении любого принципа или устройства, которые вносят вклад в сокращение среднего числа проб и решений”.

Между тем, настоящая эвристика человека – интуиция – не пользуется методом проб и ошибок. Она не выбирает один из счётного количества вариантов решения проблемы, а предлагает сознанию эффективный путь к решению, как она подсказала Архимеду способ определения объёма короны ("Эврика!"). “Нам нужна способность, которая позволяла бы видеть цель издали, а эта способность есть интуиция” (А.Пуанкаре, 1905). В реализации этой способности человеческого творческого мышления помогает как целостность данных о прошлом опыте, хранящихся в натуральной памяти, так и антиципация, предвосхищение будущего на основе вероятностных данных, приносимых волнами будущего. Обычно исследователь не только заранее сознательно не знает решения задачи, но и не знает, решаема ли она. Поэтому, если сразу не удаётся найти решение, человек, в отличие от ЭВМ, не станет долго перебирать все возможные варианты. После нескольких безуспешных попыток он, обычно, вообще прекращает пробы, пока не придёт “озарение”.

Венгерский математик Д. Пойа (1956) в своих рекомендациях решающим творческие задачи не учитывал эту особенность человеческой психики:"...решающий не знает наперёд, какая именно деталь или какой именно аспект задачи приведёт его ближе к цели. Поэтому ему не остаётся ничего другого, как рассматривать множество аспектов или деталей". Он пренебрежительно относил интуицию к "смутным и неаргументированным ощущениям", не знал, что она воспринимает каждую задачу целостно, без расчленения на "детали" и "аспекты" и что интуиция обладает отсутствующим у рационального мышления предчувствием (см. запись от 14.02.15) правильности выбранного решения.

В.Н.Пушкин (1965) экспериментально показал, что даже в тех случаях, когда человек пытается перебирать возможные варианты решения задачи, он обычно не может этого делать, т.к. всё время мысленно формирует предпочтительную модель решения, которую заменяет новой лишь после того, как убедится в бесперспективности старой модели. В этом основное отличие человека от машины, бесстрастно решающей аналогичную задачу методом перебора вариантов.

В начале 1950-х гг. в Кембриджской психологической лаборатории обратили внимание, что ряд задач испытуемые решают быстрее и используют меньше действий, чем это предусматривалось теоретической схемой эксперимента. При этом выяснилось, что люди в таких случаях не отдавали себе отчёта в механизмах своих поисков нового решения. А.Эндрю (1962) отмечал, что человеческий мозг “удивительно легко комбинирует методы, соответствующие непрерывной среде, с обработкой логической информации... Лёгкость комбинирования этих двух форм мышления даёт нам ещё один пример гибкости мозга, которую трудно имитировать на машинах”.

Вера в возможность моделирования на ЭВМ мышления человека основана на вере в познаваемость так называемых "закономерностей" мышления. Так, академик В.М.Глушков бесспорно был прав, когда утверждал, что "любой участок умственной деятельности, после изучения закономерности, управляющей ею, может быть автоматизирован с помощью универсальной ЭВМ". Действительно, всё, что исчерпывающе может быть изучено, столь же исчерпывающе может быть смоделировано на ЭВМ. К сожалению, таких "участков мыслительной деятельности" у человека очень мало. Его творческое мышление основано на интуиции, которая целостна, безраздельна и не обладает закономерностями в человеческом смысле этого слова. Никакая рациональная модель мышления не сможет объяснить, почему Лавуазье увидел кислород там, где Пристли видел дефлогистированный воздух, а другие вообще ничего не видели. Интуиция помогает разуму эффективно разбивать наблюдаемую целостную действительность на части, а части - на набор их свойств. Рациональное мышление без интуиции невозможно.

В

Декларативная память человека напоминает компьютерную, где содержание файла не изменяется до тех пор, пока он не будет открыт и использован в обработке данных. Совсем по-другому функционирует натуральная память, на которой основана интуиция. Каждый новый след, поступая в эту память, полностью перестраивает всю её голографическую картину, все предыдущие следы. В своё время И.П.Павлов заметил:”Мы выработали известное количество условных рефлексов. При добавлении новых... сейчас же отзывается на состоянии прежних”. В натуральной памяти вообще нет отдельных следов воспоминаний (“энграмм”), а все записанные в ней данные воспринимаются животным и бессознательной психикой человека как единое целое. Именно на этом свойстве памяти основана эффективность интуиции.

Вряд ли люди когда-нибудь смогут в деталях понять, как работает их натуральная память и творческая интуиция. Этот целостный континуальный процесс слишком чужероден для последовательно-логического человеческого мышления. А пока нет даже гипотез, способных объяснить непомерно большую длительность интуитивного поиска нужного решения в научных исследованиях. Порой проходят месяцы и годы между постановкой задачи и внезапно возникшим “озарением”. В животной интуиции, реагирующей действиями на стимулы, либо никакой задержки не наблюдается, либо животное тратит относительно небольшое время на выработку так называемой “ага-реакции”.

Человек с выключенным или занятым мыслями сознанием практически мгновенно интуитивно реагирует на неожиданно сменившуюся обстановку. Этот же эффект наблюдается в научной работе, когда текущее событие “навело человека на мысль”, подсказало парадоксальное решение задачи. В таких случаях говорят о жизненной подсказке по ассоциации. Однако чаще учёные отмечают беспричинное возникновение в голове “озарений” без всяких внешних или внутренних стимулов. В мемуарной литературе такие случаи описали Ч.Дарвин и А.Пуанкаре. Дж.Дж.Томсон пользовался другим методом: после безуспешных попыток решить трудную проблему он переключался на другие занятия, но периодически возвращался к основной проблеме. При одном из таких возвращений решение приходило “само собой”.

Наше мышление вряд ли когда-либо сможет проникнуть в суть того, что происходило в натуральной памяти учёного в течение длительного периода до возникновения “озарения”. Непонятно, также, как удаётся безграмотной в математике интуиции подсказывать идею доказательства сложной теоремы. Даже С.В.Шерешевский, обладавший феноменальной управляемой интуицией, не смог рассказать учёным, что в ней происходило во время многочисленных экспериментов. Тот факт, что в натуральной памяти происходит определённое "осмысление" запоминаемых данных, подтверждается результатами исследований запоминания данных во время естественного ночного сна. В пору наиболее активных исследований в середине ХХ века этого метода обучения было замечено, что "трудные" слова легче воспринимают и запоминают во сне те обучающиеся, которые лучше их понимают и осмысливают в бодрствующем состоянии. Незнание особенностей натуральной памяти и интуиции порождает таких искусственных уродцев, как "панорамное мышление", "латеральное мышление" и прочие попытки построить модель творческого мышления исключительно на декларативной памяти.

- Известный венгерский математик Д. Пойа в книге "Математическое открытие" (1965), не зная о наличии у человека целостной натуральной памяти, предполагал, что математические открытия людей основаны на рациональном мышлении и на декларативной памяти. Поэтому он в своих рекомендациях разбивал процесс решения творческой задачи на отдельные процедуры - мобилизация, организация, распознание, воспоминание, пополнение, перегруппировка. В таких своих наблюдениях:"Рассматривая такую знакомую конфигурацию, мы обнаруживаем не замеченные до этого соотношения между элементами"; он не заметил, что это новое обнаружение основано на целостном восприятии интуиции и на целостной натуральной памяти, как это выявил В.Н. Пушкин (см. запись от 01.12.14).

- Незнание целостных механизмов работы интуиции и натуральной памяти привело Пойа к предположению, что в решении творческих задач человек пользуется методом проб и ошибок:"Разлагая целое на составные части, а затем воссоединяя по-иному, мы заставляем эволюционировать наше понимание задачи."

Русский мыслитель П.Д.Юркевич (1826-1874) образно сформулировал, что "в самой душе есть нечто за-душевное, есть какая-то существенность, которая никогда не исчерпывается явлениями мышления”. После очередных выборов президента РФ часто можно услышать такие диалоги:

-

Ты за кого голосовал?

-

За Жириновского.

-

Почему?

-

По качану!

Голосовавший действительно не знает, почему он поставил галочку против этой фамилии. Здесь проявляет себя второй вид интуиции, вырабатывающий иррациональное решение, в котором гармонично учтены и неопределённо-личностное отношение к кандидату (“забавный дядька”), и интуитивное неприятие буржуазной выборной системы (“бред сивой кобылы”), и неудовольствие нынешней властью (“вот вам назло Жириновского!”).

В.В.Розанов писал, что русское “не нравится” может стать основным аргументом, который невозможно преодолеть никакими рациональными доводами. Это тоже интуиция. В 1936 г. проявления этого варианта интуиции искусственно вызывал советский психолог А.М. Свядощ. В его экспериментах одна студентка, например, во время естественного ночного сна многогкратно прослушала лекцию по теории крутильных маятников, хотя раньше ничего не знала об этой теории. Она не знала, что восприняла текст лекции во время сна и недоумевала, откуда ей это известно.

К юркевичевским за-душевным проявлениям психики человека относится и третий вид - высшее проявление интуиции, “озарения” творческих людей. Но психологи, как правило, ограничивают своё изучение мыслительной деятельности человека анализом одного лишь сознательного словесного мышления и понятие “интуиция” пытаются включить в логический анализ, основанный на информации декларативной памяти. Создатель классической теории индукции Ф.Бэкон (1620) верил в возможность разработки логики открытия нового знания. По его мнению, индуктивная логика должна сделать процесс отыскания научных истин независимым от остроты ума, подобно тому, как изобретение циркуля сделало черчение кругов независимым от твёрдости руки. Эту же мысль менее категорично высказал родоначальник философского прагматизма Ч.С.Пирс (1903):"Цель рассуждения состоит в том, чтобы, исходя из размышления над тем, что нам уже известно, выяснить то, что нам ещё не известно. Мы являемся, несомненно (?), логическими животными".

Другие пытаются в описании творчества искусственно связать несовместимое - логику с догадкой. Они рассуждают так. В среднем обычный человек способен увязать в своём мышлении два-три фактора. Высказываются предположения, что способный человек учитывает при посредстве интуиции взаимосвязь четырёх факторов, а гениальный – даже пяти. Трактовка интуиции Вацуро фактически сводится к этому же дискретному варианту. Подобные подходы характерны для широко распространённой методологии неоправданного применения логического анализа в исследованиях целостной интуиции. Наиболее прямолинейно эта манера проявила себя в формулировке А.Бэном (1855) метода проб и ошибок:”испытывая и отвергая пробы до тех пор, пока, наконец, надлежащие элементы не попадут совместно в поле зрения и не займут свои места в удовлетворительной комбинации”.

Известный психолог У.Джемс (1905) полагал, что "учёный, отыскивающий скрытый в данном явлении принцип или закон, предумышленно перебирает в уме все случаи, в которых можно найти аналогию с данным явлением". И современные психологи характеризуют результаты экспериментов с людьми (Е.И.Бойко, 1968) в категориях аппарата статистической обработки данных, якобы бессознательно осуществляемой человеком. Даже совсем загадочные "озарения" некоторые материалисты стараются описывать редукционистским языком. Так, Е.С.Жириков (1965) утверждал, что "представление об интуиции как мгновенном озарении может быть правильно понято лишь через призму перехода количества в качество. Количественные изменения суть не что иное, как обработка по определённым логическим правилам накапливаемого информационного материала".

Отношения нового