Победительница 2-го чемпионата СССР по теннису Елена Дмитриевна Александрова-Посельская, Москва 1925 год

Может быть вы слышали, как люди, рассуждающие на тему счастливого брака, могут обронить знакомое каждому выражение «семейная идиллия».

"Идиллия: античная семья", Вильям Бугро, после 1860 год

Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что же на самом деле означает слово «идиллия»?

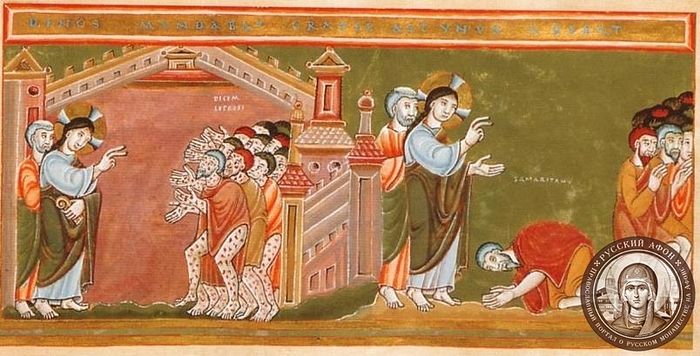

Церковь вспоминает исцеление Господом Иисусом Христом десяти прокаженных и обращает внимание на значение благодарности. Десять прокаженных исцелились. Но возвращается воздать славу Богу и принести Ему благодарение только один из них, которому Господь отвечает: «встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк. 17: 15–19).

Пять изречений афонских святых о значении благодарности.

Если человек часто чувствует в своей душе длительную апатию, беспричинную сильную тоску, или депрессию на грани отчаяния, у него не хватает "внутренней энергии" и он зол на всех и на все, а любая мелкая неприятность его расстраивает так, что бывает и жизнь ему не мила, - возможно это состояние спровоцировано бесовским воздействием. В глубине души человек понимает, что что-то с ним не так - это не его состояние, а кем-то навязанные "правила", понимает, что это плохо, но в то же время не может сам выйти из этого состояния уныния и не в силах себя контролировать.

Святой старец Паисий объясняет причины появления таких "симптомов": - " Человек становится уязвим для бесовского воздействия настолько, насколько он имеет в себе следующие свойства: логика, прекословие, упрямство, своеволие, непослушание, бесстыдство — все это отличительные черты диавола. Однако, когда душа человека очистится, в него вселяется Святый Дух, и человек наполняется Благодатью. Если человек испачкает себя смертными грехами, в него вселяется дух нечистый. Если же грехи, которыми испачкал себя человек, не смертны, то он находится под воздействием лукавого духа извне.

Свенская Печерская икона Божией Матери имеет 2 празднования: 3 мая, в день кончины преподобного Феодосия Печерского (см. о ней под этим числом), и 17 августа, в день кончины преподобного Алипия Печерского, который ее написал. День празднования 17 августа был установлен в 1815 г. в благодарность за избавление г. Брянска (около которого икона явилась в 1288 г.) от нашествия наполеоновских войск в 1812 году.

Свенская-Печерская икона Божией Матери была написана преподобным Алипием Печерским († около 1114, память 17 августа). На иконе изображена Божия Матерь, сидящая на престоле, на коленях у Нее Богомладенец. Справа от трона стоит преподобный Феодосий, а слева – преподобный Антоний Печерские. До 1288 года она находилась в Киево-Печерском монастыре, где прославилась чудесами, и в 1288 году была перенесена в Брянский Свенский монастырь, в честь Успения Пресвятой Богородицы, следующим образом. Черниговский князь Роман Михайлович, будучи в Брянске, ослеп. Услышав о чудесах от иконы, писанной самим преподобным Алипием, князь послал в монастырь гонца с просьбой прислать к нему в Брянск икону для исцеления. Икону отправили вместе со священником по реке Десне. Во время плавания лодка пристала к правому берегу реки Свены. После ночевки путники утром пошли к лодке, чтобы помолиться иконе, но не нашли ее там, а увидели на горе против реки Свены. Икона стояла на дубе между ветвями. Весть об этом дошла до князя Романа; его привели к иконе пешком. Князь горячо молился и обещал построить на этом месте монастырь, отдав ему все земли, которые увидит с горы. После молитвы князь начал прозревать. Сначала он увидел тропинку, затем близкие предметы и, наконец, все окрестности. Приложившись к иконе, князь отслужил молебен, а затем все собравшиеся основали деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Дерево, на котором пребывала икона, срубили и употребили на доски для других икон. Тогда же было установлено празднество Свенской иконе Божией Матери 3 мая.

Икона прославилась исцелениями слепых, бесноватых, заступничеством от врагов.

Дары леса преподносят нам новые возможности. Пирог с брусникой – яркий представитель простой, но очень нарядного домашнего десерта с плодами тихой охоты. Брусничные нотки делают угощение понятным и настоящим, создают атмосферу доверия и уюта. По-домашнему посидеть за чашкой травяного чая, по душам поговорить, лакомясь порцией вкуснейшего десерта из недорогих продуктов.

Ингредиенты для песочного теста:

мука пшеничная – 200 г;

сметана – 1,5 ст. л;

разрыхлитель – 10 г;

масло сливочное – 60 г.

Для наполнителя:

сметана – 300 г;

мука пшеничная – 2 ст. л;

сахар – 100 г;

яйцо куриное – 1 шт.;

брусника – 150 г.

Домашние алкогольные напитки вкуснее, натуральнее и полезнее покупных. Данный рецепт о том, как приготовить наливку из черноплодной рябины, ароматную и очень сладкую.

Описание приготовления: Этот рецепт наливки из черноплодной рябины не имеет четкого указания количества ингредиентов, так как домашние напитки готовятся по вкусу. Чем больше сахара, тем слаще получится наливка, а чем больше водки - тем крепче. Экспериментируйте, и вы найдете свой идеальный вариант.

Эфедра, или хвойник, очень древнее и очень лекарственное растение.Вообще-то это кудрявое деревце, но в неблагоприятных для себя условиях весьма низкорослое, и растёт только вширь. Цвет «ботвы» может быть бурым, серебристым или изумрудно-зелёным, это зависит от разновидности и условий произрастания. Цветочки крохотные, непримечательные, располагаются на кончиках веток, листочки есть, но практически не видимые ввиду малого размера. Она крайне неприхотлива – может спокойно расти даже на камнях. В основном встречается в лесостепных и высокогорных зонах нашей страны, потому как предпочитает сухие почвы и солнечные места.

Лечит эфедра в основном за счет большого количества алкалоидов в своём составе, самое высокое содержание которого – в молодых побегах. В лекарственных целях используется только наземная часть. Сбор проходит по осени, перед заморозками.

Всем знакомо это слово. Не его значение, а именно слово. Кто же не помнит Есенина и его «Письмо матери»?

«Ты жива еще, моя старушка?

Жив и я. Привет тебе, привет!

Пусть струится над твоей избушкой

Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,

Загрустила шибко обо мне,

Что ты часто xодишь на дорогу

В старомодном ветxом шушуне».

Сергей Есенин

Душегрея, Нижегородская губерния, начало XX в.

А вот со значением этого загадочного шушуна придется разобраться. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Православные христиане 29 августа отмечают третий Спас. В народе этот день называют Ореховым или Хлебным Спасом, Спасом на холсте или Холщовым Спасом. Последние варианты связаны с церковным названием праздника — перенесением из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Ореховый Спас, объединивший христианские и народные традиции, считают днем благодарения Господу за урожай зерновых и орехов.

Спас называют ореховым потому, что с этого дня можно есть орехи — они как раз поспевают. Первый ореховый сбор, по традиции, освящают в церкви.

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа было в 944 г. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф.4:24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось.

Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению.

Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится», Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне.

11 декабря 1903 года, за два месяца до начала русско-японской войны, в Дальние пещеры Киево-Печерской лавры пришёл старик-матрос, участник обороны Севастополя. Он усердно молился о русском флоте в Порт-Артуре. Однажды во сне ему явилась Пресвятая Богородица, держащая в руках плат, на котором был изображен лик Спасителя. Обе стопы Ее попирали обнаженные и отточенные обоюдоострые мечи. С правой стороны над пречистым ликом Богородицы находился Архистратиг Михаил, с левой – Архангел Гавриил. Над Нею Ангелы держали в облаках царскую корону, увенчанную перекрещивающимися радугами с крестом наверху. Еще выше Бесплотные Силы поддерживали облака, на которых восседал Господь Саваоф.

Пресвятая Богородица поведала старому моряку, что вскоре начнется война, в которой Россию ждут тяжелые потери и испытания. Владычица Небесная приказала изготовить образ, точно отображающий видение, и отправить икону в Порт-Артурскую церковь, обещая помощь, покровительство и победу русскому воинству. Старик-матрос поведал о видении богомольцам лавры, и вскоре была собрана необходимая для изготовления иконы сумма. На образе эмалированной вязью было написано: «В благословение и знамение торжества христолюбивому воинству Дальней России от святых обителей Киевских и 10 000 богомольцев и друзей».

Дмитрий Петренко

* * *

Нарядился август жаркий

Многоплодием садов.

Щедро раздает подарки,

Радует игрой цветов.

В предвкушении прохлады

Озорного сентября.

Преисполнена бравады

Утомленная земля.

Жаждет ливней кособоких,

Темных, ветреных ночей

И сентябрьских недалеких,

Угасающих лучей.

Маскарада красок дивных

От бордо до янтаря.

Клиньев в небе журавлиных,

Покидающих края.

Е.Балецкая

В конце августа православный мир отмечает один из самых светлых праздников — Успение Пресвятой Богородицы, знаменующий окончание земного пути Девы Марии. В отличие от обычного восприятия смерти как траура, этот день наполнен торжеством и надеждой.

Успение — это церковное понятие, которое означает «мирную кончину», или «засыпание». Так в православии называют переход Девы Марии, матери Иисуса Христа, из земной жизни в жизнь вечную. Для верующих это не скорбное событие, а наоборот, радостное.

День Успения — это день, когда Дева Мария отошла к Господу. Но так как Ее смерть была тихой и безмятежной, то это событие получило название Успение, поскольку больше было похоже на спокойное засыпание. Праздник очень древний, и его праздновали во всей христианской церкви в один день. На Руси этот праздник был очень почитаемым, и во многих городах стояли храмы в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Разглядывая подборку этих фотографий, как-то лучше понимаешь смысл произошедшего в 1917 году, пользуясь выражением Н.Г. Чернышевского, «перемены декораций».

Маршал Советского Союза Семён Михайлович Будённый (1883—1973)

Родился в 1883 году, хутор Козюрин, Калмыцкий округ, область Войска Донского. Родители бедные крестьяне из Воронежской губернии. С детства отлично владел конём и холодным оружием, в 1900 году при посещении военным министром А.Н.Куропаткиным станицы Платовской получил в награду рубль серебром за показанную отличную джигитовку. 1903 года призван в Русскую императорскую армию. В январе 1904 года прибыл на срочную службу в Маньчжурию на пополнение 26-го Донского казачьего полка. В его составе участвовал в русско-японской войне 1904-1905. После окончания войны в 1905 году продолжил службу в Приморском драгунском полку, там же остался на сверхсрочную. Полк стоял недалеко от Владивостока.

Разглядывая подборку этих фотографий, как-то лучше понимаешь смысл произошедшего в 1917 году, пользуясь выражением Н.Г. Чернышевского, «перемены декораций».

Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов (слева, 1881—1969), со своим другом и учителем Семёном Рыжковым, 1901 год

Родился в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, ныне Лисичанск,в семье рабочего-железнодорожника Ефрема Андреевича Ворошилова и подёнщицы Марии Васильевны Ворошиловой. В мемуарах К. Е. Ворошилов, рассказывая о родных местах и семье, сообщает о своём русском происхождении. Начальное образование Ворошилов получил в 14 лет в двухлетней земской школе волостного села Васильевка Славяносербского уезда. Был близким другом своего учителя Семёна Рыжкова, ставшего в дальнейшем вторым секретарём Государственной думы. С 1896 года работал на заводе ДЮМО, был уволен за организацию стачки и перебрался в уездный центр. С 1903 года работал в городе Луганске на паровозостроительном заводе. В члены Российской социалистической рабочей партии (большевиков) РСДРП(б) вступил в конце 1903 года. С 1904 года большевик, лидер Луганского большевистского комитета. Летом 1905 года за участие в революционных событиях был избит жандармами и арестован. В декабре 1905 года после освобождения из тюрьмы стал председателем Луганского совета, руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин. Делегат четвёртого (1906 год) и пятого (1907 год) съездов РСДРП(б). Имел псевдоним «Володин». В 1908—1917 годах вёл подпольную партийную работу в Баку, Петрограде, Царицыне. Неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку. Активный участник революции 17-го года и Гражданской войны. Возглавлял партийные и военные организации. Один из самых приближённых Иосифа Джугашвили (Сталина), с которым приятельствовал с молодости.

Сегодня москвичи слышат названия вроде Таганская застава, Калужская застава, Рогожская застава — и воспринимают их как географические ориентиры или названия станций метро. Но когда-то это были реальные заставы — пограничные пункты, через которые проходила вся жизнь столицы. Их функции, расположение и даже названия глубоко влияли на структуру города, транспорт, экономику и повседневные привычки горожан.

Наиболее подробный план Москвы допетровского времени. Озаглавлен как «Москва, столичный город всей Белой Руси». План датирован 1610 годом

Застава в дореволюционной Москве — это не просто шлагбаум или контрольный пункт. Это целая система, включающая сторожевые посты, заставные будки, таможенные службы и торговые ряды. Располагались они вдоль Камер-Коллежского вала — административной границы города XVIII–XIX веков. Именно там проходили основные въезды и выезды из Москвы, и именно здесь взимались пошлины с ввозимых товаров.

Актинидия всегда вызывала интерес у садоводов из-за своей экзотичности. Благодаря сочным и вкусным плодам многие дачники хотят выращивать ее у себя на участке. Но далеко не все знают, что она из себя представляет, как правильно вырастить и в чем заключается уход. Именно об этом поговорим подробнее.

Сорта актинидии

Множество сортов было выведено для того, чтобы разнообразить растение по внешнему виду, вкусовым характеристикам и возможности приспособления к разным климатическим условиям.

Все сорта похожи между собою, но имеют отличия в урожайности по вкусу.

Иван IV, Петр I, Екатерина II, Александр I, Николай II и многие другие правители оставили в истории русского государства ярчайший след. Но были в истории России и те монархи, чье пребывание на троне прошло практически незамеченным. Правление этих малоизвестных русских царей часто являлось лишь номинальным, однако их титулы и регалии были вполне реальными.

Симеон Бекбулатович. Первый Государь, Царь и Великий Князь всея Руси (такой титул учредил для самого себя Иван Грозный) был человеком эксцентричным. До такой степени, что в 1575 году передал свои царские полномочия некоему Симеону Бекбулатовичу — касимовскому хану, потомку Чингисхана.

Чем руководствовался Иван Васильевич — доподлинно неизвестно, однако почти год правителем Руси считался Симеон Бекбулатович. Он жил в царских палатах, от своего имени издавал указы, председательствовал в Боярской думе. Иван Грозный в это время поселился на окраине Москвы, однако на деле вся власть по-прежнему принадлежала Ивану Васильевичу. Фарс продолжался немногим более полугода, пока в июле 1576 года Иван Грозный не вернулся на принадлежащий ему престол.

С Крестовской заставы начинался долгий путь паломников на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, кроме того это была (и есть) дорога на Ярославль и к другим старинным русским городам.

Ямщики здесь начали селиться еще при Иване Грозном. Эта ямская слобода стала называться Переяславской. Тут же находились мытные дворы, там мытники взимали мыто — пошлину с товаров. Кроме «неявленной» водки древние таможенники взимали плату за многие товары, пополняя казну. Мытниками служили «инвалиды» — тогда это слово обозначало просто отставного военного.

Иль чума меня подцепит,

Иль мороз окостенит, иль мне в лоб шлагбаум влепит

Непроворный инвалид.

А.Пушкин «Дорожные жалобы»