Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

Павел Судоплатов: долгий путь специалиста по особым поручениям

От беспризорника к сотруднику ГПУ: закалка характера

История Павла Анатольевича Судоплатова, родившегося 29 июня (12 июля) 1907 года в Мелитополе Таврической губернии, — это не голливудский сценарий о пути наверх. Это суровая хроника выживания в эпоху тотального разлома. Его отец, украинец, был мельником, мать — русской. Сам он по документам числился украинцем, но вся его жизнь и служба были неразрывно связаны с советским государством, с Россией как его центром. Судьба не дала ему времени на рефлексию о происхождении. Когда ему было всего пять, он остался сиротой, и его детство пришлось на самый пик Гражданской войны. Он, как и тысячи других, бежал, оказался в Одессе, стал беспризорником и пытался выжить, подрабатывая в порту. Это была лучшая школа прагматизма и выживания. В 1919 году, когда Красная Армия вошла в город, 12-летнего мальчишку подобрали бойцы. Он стал «сыном полка» — сперва помощником телеграфиста, потом шифровальщиком в Особом отделе.

Для такого парня, не знавшего ничего, кроме хаоса, армия и новая власть стали синонимом порядка и единственной возможностью получить будущее. Он был умен, исполнителен и быстро учился. Система это ценила. Последовали курсы политруков, работа на комсомольской линии, но его настоящее призвание ждало в другом ведомстве. В феврале 1925 года 17-летнего Судоплатова, уже члена ВКП(б) с 1928 года, направили на работу в Мелитопольский окружной отдел ГПУ. Так начался путь человека, который станет одним из самых эффективных и засекреченных оперативников в истории. Он начинал как все: сотрудник информационного отделения, помощник уполномоченного, младший оперативник. Позже его перевели в Харьков. В 1926 году он женился на Эмме Карловне Кагановой, еврейской девушке из Гомеля, которая также станет сотрудницей НКВД. Это была классическая «служебная» семья, где работа и жизнь были одним целым. В 1932 году его, как перспективного сотрудника, перевели в Москву, в отдел кадров ОГПУ, а уже в октябре 1933 года он оказался там, где ему и было место — в Иностранном отделе (ИНО), то есть во внешней разведке.

Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

Еврейский дедушка и папа-копатель: что не так с родословной Гитлера

Запутанная история фамилии Шикльгрубер

Давайте начнем с самого безобидного и, по правде говоря, самого странного мифа. Мол, настоящий-то фюрер — Шикльгрубер. Адольф Шикльгрубер. Звучит несколько неблагозвучно. Политическим противникам в 20-е годы это страшно нравилось. Во-первых, это позволяло выставить его «деревенщиной», а во-вторых, само слово «Шикльгрубер», по некоторым версиям, означает что-то вроде «копатель болот» или «копающийся в грязи». Идеальный компромат. И, что самое смешное, в этой истории есть доля правды, но ровно та, которая делает миф еще глупее. Отца Адольфа, Алоиса, действительно звали Алоис Шикльгрубер. Он родился в 1837 году у некой Марии Анны Шикльгрубер. Кто был отцом — история умалчивает, но об этом позже. Сорок лет своей жизни Алоис, который успел сделать неплохую карьеру мелкого таможенного чиновника (то есть был бюрократом до мозга костей), таскал эту фамилию. А в 1876 году, когда ему было уже 39 лет, этому самому Алоису вдруг пришло в голову сменить фамилию. История там мутная, как вода в том самом «болоте».

Он явился к приходскому священнику в приход Дёллерсхайм в сопровождении троих «свидетелей». Эти свидетели, которые были ему родственниками, клятвенно заверили, что покойный муж его матери, Иоганн Георг Хидлер, признавал Алоиса своим сыном. Священник, которому, видимо, было все равно, пожал плечами и в книге регистрации крещений исправил «Алоис Шикльгрубер, незаконнорожденный» на «Алоис Гитлер». Да, именно «Гитлер», а не «Хидлер» (Hiedler) — то ли по ошибке, то ли по умыслу, то ли просто по австрийской небрежности. Адольф родился только через 13 лет, в 1889 году. Он родился Адольфом Гитлером и никогда в жизни никакой другой фамилии не носил. Так что весь этот миф — просто пшик. Хотя, надо признать, история получила бы совсем другой оборот. «Хайль Шикльгрубер!» — на таком приветствии и Третий рейх мог бы не взлететь.

Легенда о еврейском дедушке из Граца

Это уже артиллерия покрупнее. Этот миф обожают сторонники вселенской иронии и простых психологических объяснений. Дескать, самый лютый антисемит в истории сам был с еврейскими корнями! Идеальный сюжет. История эта, в отличие от «Шикльгрубера», имеет конкретный источник. Ее запустил не кто-нибудь, а Ганс Франк, личный адвокат Гитлера, а позже — генерал-губернатор оккупированной Польши, печально известный своими методами. Когда Франк уже сидел в Нюрнберге и ожидал приговора, он настрочил мемуары под пафосным названием «В ожидании виселицы» (Im Angesicht des Galgens). Терять ему было нечего, и он решил подкинуть миру сенсацию. По его словам, где-то в 1930 году Гитлер вызвал его и показал письмо от своего племянника, Уильяма Патрика Гитлера (тот еще фрукт, который потом уедет в США и будет шантажировать дядюшку), где тот намекал на «некоторые странные обстоятельства» в их семейной истории.

Гитлер якобы поручил Франку провести тайное расследование. И Франк «раскопал». Он утверждал, что бабушка Гитлера, Мария Анна Шикльгрубер, забеременела, когда работала служанкой в Граце, в богатой еврейской семье по фамилии Франкенбергер. А отцом ребенка, по этой версии, был 19-летний сын хозяина, Леопольд Франкенбергер. Семья, мол, платила Марии Анне алименты до 14-летия Алоиса, о чем сохранилась переписка. Звучит как бомба. Вот оно! Разгадка! Фюрер — внук еврея! Нацистские расовые законы, кстати, в таком случае делали его самого «мишлинге» (полукровкой) и лишали права занимать госдолжности. Но, как это бывает с сенсациями, она не выдерживает проверки фактами. Во-первых, никаких писем о «переписке» Франкенбергеров с бабушкой Гитлера никто никогда не видел. Во-вторых, что еще важнее, историки, покопавшись в архивах Граца, не нашли там никакой семьи Франкенбергер. И, что ставит жирнющий крест на всей теории: в 1836 году

Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

Рождение Земли

Рождение Земли

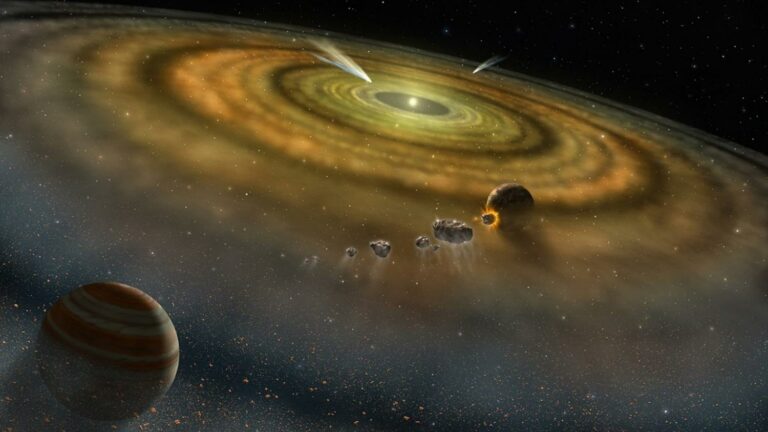

Начнем с самого начала: 5 млрд лет назад. Но где же прекрасная голубая планета? Нашему взору предстает лишь только что родившееся Солнце, окруженное протопланетарной пылью. Промотав ленту времени немного вперед, мы заметим миллиарды кружащихся вокруг Солнца камней, которые путем аккреции стягивает вместе. Пройдут миллионы лет – и эти камни станут, по меньшей мере, сотней планет, вращающихся вокруг Солнца.

4 млрд 540 млн лет назад – Земля появляется на свет. Удивительно, но на заре времен «жизнь» на нашей планете больше похожа на ее конец – тот, каким видит его религия. Твердой «суши» почти нет. Вместо нее – огненное море расплавленной породы. Вместо воздуха – углекислый газ, азот, сера и водяной пар.

В свое время религиозные схоласты рассчитали, что возраст Земли – не менее 6 тыс. лет. Только к началу XIX века геологи начали догадываться, что наша планета – настоящая «старушка». В этом им помогла Южная Африка – в одном из ее районов сохранились останки древнейшей континентальной плиты. Ученые поняли – породы в этой местности очень древние.

Вооружившись данными о скорости остывания материалов, идеей о том, что Земля изначально была расплавленным шаром, и многими годами, потраченными на расчеты, британский физик и механик лорд Кельвин в XIX веке сделал вывод о том, что Земле, скорее всего, от 20 до 40 млн лет.

Это был большой прогресс. Но для геологов-практиков даже эта цифра показалась слишком маленькой. Неизвестно, как долго бы наука пребывала в сомнениях, если бы к молодому ученому Эрнесту Резерфорду не пришло понимание того, что внутри нашей планеты находятся радиоактивные элементы. Все они создают большое количество тепла. Это в корне подрывало расчеты Кельвина, ведь выяснилось, что Земля не остывала постепенно – наоборот, в ней сокрыты постоянные источники тепла. Но главное – распад радиоактивных элементов позволил рассчитать точный возраст Земли.

Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

Ледяной рубеж: история конфликта на острове Даманский

Наследие трактатов и «братский» раскол

Вся эта кровавая баня началась не из-за острова. Остров был просто поводом, удобной кочкой посреди ледяной реки, чтобы стравить лбами два «братских» коммунистических режима, которые к 1969 году испытывали взаимную неприязнь.

Корень проблемы, как водится, был в бумагах, подписанных бородатыми предками. В 1860 году, пока маньчжурскую Цинскую империю показательно терзали англичане и французы во Второй Опиумной войне (дошло до того, что европейцы грабили и жгли Летний дворец в Пекине), царское правительство России проявило расторопность. Мол, пока вы тут заняты, давайте-ка решим наши пограничные вопросы. И подписали Пекинский трактат.

По этому трактату, границу по реке Уссури провели не как принято у цивилизованных людей — по фарватеру, то есть по самой глубокой части русла, — а прямиком по урезу воды на китайском берегу. Вся река, со всеми ее островами, включая этот несчастный Даманский, отходила России. Справедливо? Конечно, нет. Но кого это волновало в XIX веке? Места были дикие, народу было крайне мало, и маньчжурским крестьянам, которых там почти не было, эта река была не особо-то и нужна.

На десятилетия про этот казус все забыли. Потом случилась революция 1917-го, потом Мао Цзэдун в 1949-м основал КНР. Сталин и Мао демонстрировали дружбу, по крайней мере, на публику. Советский Союз и Китай стали «братьями навек», и вопрос о «несправедливой» царской границе никто не поднимал. Китайцам было чем заняться: они у себя «Большой скачок» устраивали, воробьев били. А нашим и подавно было не до того.

Но потом Сталин умер, и к власти пришел Никита Сергеевич Хрущёв. И вот тут-то вся «братская любовь» пошла трещинами. Хрущёв на XX съезде развенчал культ личности, а Мао, который сам был тот еще «культ», решил, что это предательство идеалов. Начался идеологический раскол. Два гиганта принялись обмениваться идеологическими уколами. Наши называли Мао «авантюристом», а китайцы Хрущёва — «ревизионистом», который променял мировую революцию на «гуляш-коммунизм».

Доходило до личных оскорблений: Хрущёв как-то неосторожно выразился, что Мао — это «старая калоша», которую пора выбросить, что китайцы (возможно, из-за трудностей перевода) восприняли как крайне оскорбительное выражение. Разумеется, дружбы это не добавило.

8 закулисных подробностей о создании «Назад в будущее»

23 декабря 2023

42,5 тыс

3 мин

Оглавление

Как Боб Гейл придумал сюжет

Машина времени

Зачем Доку гигантский усилитель?

Показать ещё

Трудно сказать, что делает "Назад в будущее" такой бессмертной классикой. Актёрский состав? Юмор? Сценарий уровня "Оскара"?

Скорее всего, важны все составляющие, и без чего-то одного всё могло бы рассыпаться. Итоговый результат же получился великолепным, но в этом материале предлагаю разобрать несколько закулисных подробностей, которые и привели к созданию этого шедевра.

Приятного чтения!

Как Боб Гейл придумал сюжет

Идеи приходят к творцам разными путями. Боб Гейл, один из сценаристов "Назад в будущее", как-то был в гостях у своих родителей. Там он пролистывал школьный ежегодник времён учёбы отца и увидел, что отец был президентом своего выпускного класса.

Это заинтриговало Гейл, поскольку он не то, что не дружил, а даже толком не знал президента своего выпускного класса. Это навело на вопрос:

А если бы я ходил в школу со своим отцом, стали бы мы друзьями?

Так родилась идея, которая стала основой для сюжета - Марти попадает в прошлое и знакомится с отцом, пусть и ненадолго, но став ему другом.

Машина времени

DeLorean стал столь же легендарным, как и сам фильм, и по сей день это одна из самых уникальных машин в истории кино.

Однако, Боб Гейл и Роберт Земекис изначально представляли машину времени иначе - в виде холодильника. Забавно, что одной из причин, по которой отказались от этой идеи, стали опасения, что посмотревшие фильм дети попробуют повторить увиденное - запрутся в холодильники и попытаются отправиться в прошлое. Чтобы этого не произошло, форму машины времени решили изменить, и выбор остановился на футуристичном DeLorean.

Зачем Доку гигантский усилитель?

Один из ключевых вопросов фильма, на который сложно получить ответ, связан с личными отношениями Марти и Доком. Как вообще подросток подружился со взрослым чудаковатым учёным? Ответ прост - массивный гитарный усилитель, стоящий в гараже у Дока.

Но возникает другой вопрос - а для чего этот усилитель нужен Доку Сценаристы просто не смогли придумать веской причины, по которой Марти и Док могли бы познакомиться друг с другом, поэтому и ввели в сюжет такое вот связующее звено.

Сложные поиски дистрибьютора

"Назад в будущее" - можно смело считать одним из лучших фильмов всех времён, но в то время никто не верил в успех, причём настолько, что Боб Гейл и Роберт Земекис четыре года безуспешно продвигали свой проект.

Первоначально они отнесли сценарий в Columbia, но там сочли историю "банальной". Гейл и Земекис отнесли сценарий Disney, но и там его отвергли, посчитав отношения Марти и Лоррейн "неправильными".

Эрик Штольц

Одна из наиболее интересных производственных деталей связана с актёром Эриком Штольцем, которого изначально выбрали на роль Марти. Однако, это решение оказалось неудачным. Сам Штольц чувствовал себя не в своей тарелке, считая, что не подходит на роль, а Роберт Земекис был недоволен работой актёра по ряду причин.

Земекис видел на роль Марти более непринуждённого актёра, который в то же время смог бы передать "крутость" персонажа. В итоге Штольц покинул съёмочную команду, а на роль пригласили Майкла Дж. Фокса, который великолепно справился с ролью.

Множество Доков

Марти был не единственным персонажем, у которого были некоторые трудности с актёрским составом. Кристофер Ллойд отлично справился с ролью Дока, но на него рассматривались два актёра.

Джон Литгоу был фаворитом, но по некоторым причинам он отказался. Потом прослушание проходил Джефф Голдблюм, сыгравший позже Яна Малкольма в "Парке Юрского периода", но в итоге роль отошла Ллойду, которого убедили взять эту роль жена и продюсер Нил Кэнтон, который как раз работал с Ллойдом в фильме "Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении".

Бифф

И ещё один персонаж, который претерпел некоторые изменения - в основном, касающиеся физических данных. Первоначально на роль Биффа пригласили Дж.Дж. Коэна, но его сочли слишком низкорослым и невзрачным в противовес Эрику Штольцу, рост которого 1,84 метра.

Вместо него пригласили Томаса Ф. Уилсона - куда более крупного парня, рост которого почти под два метра. Контраст в росте и телосложении был ещё больше подчёркнут, когда Штольца заменил Фокс, рост которого "крошечные" 1,63 метра.

Майкл Джей Фокс работал круглосуточно

Майкл Джей Фокс одновременно он работал над другим проектом под названием "Семейные узы", причём в контракте для "Назад в будущего" было прописано, что "Узы" имеют больший приоритет.

Фокс работал круглосуточно - большую часть дня над "Семейными узами", а в промежутке с 18:30 до 2:30 работал над "Назад в будущее". Затем небольшой сон, а на следующее утро вновь работа над "Узами". Такой вот необычный график несколько сковывал съёмочную команду "Назад в будущее", поскольку было сложно выделить время для съёмок дневных сцен.

Комментарии74

Сначала новые

Чтобы комментировать публикации

Почему Гоголь даже письма родным всегда писал по-русски, а не по-украински? Этому есть логические объяснения

Несколько лет назад горе-журналистка Евгения Альбац выдала такую хохму, от которой у меня по сей день гомерический хохот вызывает. Мол, знаете почему Гоголь писал по-русски, а не по-украински? Да потому что Александр II запретил по-украински писать и иначе б Гоголя просто не стали б издавать...

• В этом трогательном высказывании Евгении шедевр - все. Начиная с того, что окончившая МГУ дамочка не знает: Гоголь умер в 1852-м году. Ровно за три года до восшествия на престол Александра II, что только в 1876-м году издал тот самый Эмский указ, что ошибочно трактуют ныне как "запрет украинского языка".

На самом деле, при жизни Гоголя отдельного «украинского языка» еще попросту не существовало. Имелось просто малороссийские наречие русского, на котором можно было свободно издавать целые книги. Как например, делали тогда в 1840-е годы Михаил Максимович, Тарас Шевченко и многие другие малороссийские литераторы той поры.

• Технически и Гоголь мог бы свои культовые «Вечера на хуторе близ Диканьки». тем же самым малороссийским наречием издать. Безо всяких вопросов. И сочинения его публика той поры бы встретила тепло, пусть и не все бы там поняла сразу :)

В итоге Гоголя перевели на малороссийский уже после его смерти :)

Но вот какая закавыка. Да, родился Гоголь в Полтавской «малороссийской» губернии. Да, малороссийский диалект свой в совершенстве знал, любил да почитал. Хотя за всю жизнь написал на нем целиком всего один единственный текст. Письмо - поэту Богдану Залесском:

• Однако малороссийский диалект Гоголь всегда слышал с самого раннего детства. Хотя на нем постоянно и не говорил: он относился к аристократической шляхте, где дома бытовало дву- и даже трехязычие: смешение русского, малороссийского и французского. В официальной жизни, переписке и литературе среди родни Николая Васильевича доминировал русский язык — считалось необходимым и более приличным писать именно по литературному.

Гоголь - рисунок малороссийской хаты

Но дело еще и в том было, что Гоголь сам выступал горячим противником издания литературы на малороссийском диалекте. И даже Шевченко призывал издаться на обычном литературном русском. Пояснял в беседе с филологом Осипом Бодянским так:

• Малороссийское наречие одно для песен малороссийских же подходит - тягучих, лиричных. Но писаться только по-русски надобно. Даже малороссам. Чтоб единый владычный язык для всех племен утверждать славянских. Чтоб и для чехов, и для поляков, язык Пушкина важною доминантой стать должен. Словно Евангелие для всех христиан. Во Франции кто на провансальском-то пишет? Всем французский единый живой подавай... И малороссам и великороссам одна единая поэзия потребна - сильная, красивая да спокойная.

В малороссийском диалекте еще не существовало установленных норм языковых - как что и где одной лексемой называть. Например, простейшее слово «утопленница» толковали сразу 3-4 вариантами - то, потопельница, то утоплена, то еще как-нибудь. Истинному писателю такая путаница точно не подошла б.

• Гоголь еще и крайне обожал именно русский литературный язык. Как только вообще может мастер любить свой главный рабочий инструмент предпочтительный.

Само малороссийское наречие тогда в середине XIX-го столетия считалось быстро уходящим в прошлое средством общения малограмотных южнорусских крестьян. А Гоголь же, как нетрудно догадаться, желал охватить как можно большую аудиторию по всей России. Еще и невероятно любя единый великорусский язык.

• В общем, как видите, запредельно все просто. Зачем нужно было огороды городить да выдумывать какие-то нелепые запреты, когда Гоголь сам все подобно пояснил при жизни своей? Став одним из величайших в истории мастеров пера дивного и прекрасного русского литературного языка.

***

Ну а если кратко резюмировать, то: Гоголь очень любил русский именно литературный язык, старался именно его в мире продвигать. Относился к числу аристократов, что не особо часто использовали крестьянское южнорусское наречие в принципе, тем более, на письме. Желал быть хорошо услышанным и понятым во всей родной огромной России.

Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

Легенда. Ангара, Енисей, Байкал

Много песен, поэм, сказаний и легенд сложено о Байкале. Одна из лучших о Байкале, Ангаре и Енисее. В Якутии и стар, и млад знают, что было у сурового старца Байкала 336 сыновей и одна дочь, Ангара. Сыновей он держал в черном теле. Работали они не покладая рук, копили богатства Байкала. Несли свои воды в его лоно. А их сестра, прелестная Ангара, транжирила накопленные богатства на наряды.

В старые времена могучий Байкал был веселым и добрым. Крепко любил он свою единственную дочь Ангару. Красивее её не было на земле. Днем она светла — светлее неба, ночью темна — темнее тучи.

И кто бы ни ехал мимо Ангары, все любовались ею, все славили ее. Даже перелетные птицы: гуси, лебеди, журавли — спускались низко, но на воду Ангары садились редко. Они говорили: "Разве можно светлое чернить?" Старик Байкал берег дочь пуще своего сердца. Но однажды прослышала Ангара от бродячих певцов о красоте и могуществе Енисея и влюбилась в него. Но Байкал прочил ей другую судьбу. Решил он отдать её замуж за богатого старика Иркута. А дочь заточил в хрустальном дворце в подводном царстве и приказал стеречь. Плакала, тосковала Ангара, просила помощи у богов. Боги ей помогли. Размыли стены хрустального дворца. Однажды, когда Байкал заснул, бросилась Ангара через ущелье бежать к юноше Енисею. Проснулся отец, гневно всплеснул волнами. Поднялась свирепая буря, зарыдали горы, попадали леса, почернело от горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле, рыбы нырнули на самое дно, птицы унеслись к солнцу. Только ветер выл, да бесновалось море-богатырь. Могучий Байкал ударил по седой горе, отломил от неё скалу и бросил вслед убегающей дочери. Скала упала на самое горло красавице. Взмолилась синеглазая Ангара, задыхаясь и рыдая, стала просить: «Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть одну капельку воды». Байкал гневно крикнул: « Я могу дать только свои слезы!»

И кто бы ни ехал мимо Ангары, все любовались ею, все славили ее. Даже перелетные птицы: гуси, лебеди, журавли — спускались низко, но на воду Ангары садились редко. Они говорили: "Разве можно светлое чернить?" Старик Байкал берег дочь пуще своего сердца. Но однажды прослышала Ангара от бродячих певцов о красоте и могуществе Енисея и влюбилась в него. Но Байкал прочил ей другую судьбу. Решил он отдать её замуж за богатого старика Иркута. А дочь заточил в хрустальном дворце в подводном царстве и приказал стеречь. Плакала, тосковала Ангара, просила помощи у богов. Боги ей помогли. Размыли стены хрустального дворца. Однажды, когда Байкал заснул, бросилась Ангара через ущелье бежать к юноше Енисею. Проснулся отец, гневно всплеснул волнами. Поднялась свирепая буря, зарыдали горы, попадали леса, почернело от горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле, рыбы нырнули на самое дно, птицы унеслись к солнцу. Только ветер выл, да бесновалось море-богатырь. Могучий Байкал ударил по седой горе, отломил от неё скалу и бросил вслед убегающей дочери. Скала упала на самое горло красавице. Взмолилась синеглазая Ангара, задыхаясь и рыдая, стала просить: «Отец, я умираю от жажды, прости меня и дай мне хоть одну капельку воды». Байкал гневно крикнул: « Я могу дать только свои слезы!»

Это цитата сообщения ka82 Оригинальное сообщение

Grammar nation (юмор)

Источник https://vk.com/grammar_nation?from=groups

Специфика данной группы - указывать на ошибки языка, игру слов

Если легенда создаётся...

Значит, это кому-нибудь нужно.

И пусть въедливые историки уверяют, что Спарта - миф... нет, город, конечно, где стоял, там и стоит. Но рассказ из школьного учебника о Государстве Сурового Воспитания, где детей, чаще всего, просто сразу убивали, не находит никакого подтверждения.

Сбрасывали со скалы, говорите? В окрестностях только одна скала - и под ней никаких останков! Может, и остальные сведения о государстве - армии столь же достоверны?

Но это как раз тот случай, когда потомкам интересна легенда.

Какие-такие хилые младенцы, при такой-то заботе о здоровье родителей? Детей здесь тренировали всех одинаково до семи лет. А после семи для девочек становилось уже делом чести ни в чём не уступать мальчишкам. Ту, у которой нет на спине рубцов от плети, подруги считали трусихой: она ПОСЛУШНАЯ! Спартанка должна быть не послушной, а инициативной.

Эдгар Дега. Спартанские девочки вызывают мальчиков на состязание

Пусть к семнадцати годам редкая девушка сможет повторить и скромные результаты юноши, но цель достигнута: её будущие дети хилыми точно не будут.

Некая чужеземка упрекнула спартанку: "Вы делаете со своими мужчинами, что хотите!" Ответ не замедлил: "Да. Потому что только мы и рожаем МУЖЧИН".

Ле Барбье. Со щитом иль на щите.

Даже одежды спартанок все остальные гречанки называли "развратными": нигде более не было разреза от бедра. Чтобы одежда не сковывала движений - это не по правилам! А если ещё принять во внимание, что дети в Спарте получали первую символическую одежду (что-то вроде мини-юбки) в семь лет, а "настоящую" - хитон и плащ - лишь к совершеннолетию?!

Но когда спартанца спросили, как в его краях наказывают за прелюбодеяние, ответ удивил:

- Виновный должен принести в жертву быка, который сможет протянуть шею с горной вершины, чтобы напиться воды в реке!

- Да разве бывают такие огромные быки?

- А разве бывают в Спарте прелюбодеи?

Сами спартанцы рассказывали и такой анекдот: некий афинянин обратился к спартанке с непристойным предложением.

- Раньше я слушала указания отца, теперь - мужа. Вот и обратись к нему за разрешением.

Жак Луи Давид. Ликург

Простые и ясные законы Ликурга соблюдались свято. Свободный человек НЕ обязан работать! Более того, некоторые виды деятельности спартанцам прямо запрещены. Нельзя, например, торговать: быстрое обогащение, нарушение принципа равенства всех свободных.

Прибыл спартанец в Афины, и узнал, что некий гражданин осуждён за безделье.

- Покажите мне его. Хочу увидеть человека осуждённого за СВОБОДУ!

Такое понимание свободы способно шокировать современного человека: вся жизнь спартанца - подготовка к героической смерти. Тренировки и соревнования, соревнования и тренировки.

Скульптура "Спартанский мальчик" - древнегреческая иллюстрация к рассказу о том, как мальчишка занозил ногу, но не счёл это поводом отказаться от соревнования в беге. Прибежал первым - и лишь тогда вытащил занозу.

Трапезы только совместные: все должны видеть, что ты получил необходимое, но не съел ничего лишнего. А уж напиться и мечтать нечего!

Вдоволь вина могли получить только рабы - илоты. В воспитательных целях: спартанские дети должны ужасаться такому непотребству!

Фернан Сабатте. Пьяный илот

Но Спарта не дала миру учёных? Философов? То ли дело Афины! И тогда афиняне называли спартанцев неучами. Те не обижались:

- Конечно, неучи, если не научились у вас ничему плохому.

Но когда на Олимпиаде очень старый афинянин пришёл на стадион последним, юнцы над ним смеялись. Никто не уступил места. А подошёл к сидящим спартанцам - вскочили все. Старик даже прослезился:

- Только в Спарте и не страшно стареть!

Итог воспитания? Вершина спартанской истории - битва в Фермопильском ущелье. Тоже миф? Непонятно, как там могла драться такая масса народа? Против трёхсот спартанцев - армия Ксеркса в двести пятьдесят тысяч?!

Жак Луи Давид. Леонид перед Фермопильской битвой.

Но даже если основные силы персов "не поместились" в ущелье, что это меняет? Задача Леонида - задержать армию Персии - супердержавы античного мира, чтобы дать время остальной Греции объединить силы.

- Наши стрелы закроют от вас солнце! - пообещал персидский посол.

- Значит, будем сражаться в темноте.

- Никто ведь не останется в живых!

- Зато Греция будет жива.

Фильм "300 спартанцев", снятый в "золотой век Голливуда", в 1962 году, - полное погружение в эпоху. Или в мифологию?

Если легенда, то это одна из лучших легенд на свете. О "тоталитарном государстве, не давшем миру мудрецов, поэтов и художников", которое, однако, сумело защитить колыбель цивилизации, средоточие мудрости - Афины.

"И что, где теперь эта Спарта?" - спросит скептик. Ну а где теперь эти Афины? Всё имеет начало и конец, расцвет и упадок, увы. Но это невероятное государство жило по законам Ликурга не менее четырёхсот лет.

Мало? А что там было у нас четыреста лет назад? В 1625 правил Михаил Романов, лишь через сто лет Россия станет империей, а через триста империя уйдёт в историю. Значит ли это, что она была

Это цитата сообщения Большой_Вовочка Оригинальное сообщение

«Короче, Склифосовский!»

Виртуозный хирург, сделавший тысячи операций на полях сражений четырех европейских войн, ученый, внесший огромный вклад в отечественную и мировую медицинскую науку, учитель Антона Чехова, блестящий организатор здравоохранения, создавший лучший в мире университетский лечебный комплекс, ставший впоследствии Первым мединститутом имени И. М. Сеченова... Все это о Николае Васильевиче Склифосовском. О выдающемся российском враче, ученом и педагоге - далее.

Российский хирург совершил революцию в медицине >>>

SOS по-еврейски

29 июня

28,9 тыс

5 мин

Николай Черкасов. Фильм «Иван Грозный». Режиссер Сергей Эйзенштейн. 1945 год

Когда Николай Черкасов был еще совсем молодым актером и участвовал в эпизодических ролях, произошел забавный случай.

На премьере спектакля «Вражья сила», исполнив свой эпизод, Черкасов появился на балконе и принялся смешить толпу ужимками, комическими фортелями, разными трюками. В толпе возник смешок и перебросился в зрительный зал.

В наступившей паузе Федор Шаляпин, исполнявший главную роль, дал знак за кулисы, и режиссер Циммерман, подкравшись сзади, стащил новоявленного клоуна с балкона.

Николай расстроился. Он был уверен, что его уволят из театра...

На следующий день, когда Черкасов проходил мимо режиссер¬ской комнаты, дверь ее распахнулась, и на пороге показался Циммерман.

— Вы очень кстати! — окликнул он актера. — Федор Иванович только что вами интересовался. Спрашивал, чем это вы так смешили вчера народ. Пожалуйте-ка сюда!

И он потянул Черкасова за руку в режиссерскую, которая одновременно служила и кабинетом Шаляпина, в то время — заведующего художественной частью Академиче¬ского театра оперы и балета.

— А ну, а ну! Здравствуйте, молодой человек! — встретил его Шаляпин. — Покажите-ка мне, чем вы вчера развлекали народ! Это же очень интересно!

Стоя перед великим певцом, Черкасов показал весь свой запас эксцентрических движений и трюков. Шаляпин хохотал все громче, начал было даже подражать, но под конец, сменив шутливый тон на серьезный, заметил:

— Ну, спасибо! Только вот что, молодой человек, давайте условимся: вы мне, пожалуйста, не мешайте, и я вам не буду мешать!

Николай Черкасов в образе Александра Невского

Однажды на съемках фильма «Александр Невский» у Черкасова прихватило живот. Ситуация, можно сказать, комическая. Но не для Черкасова.

По счастью, эпизод в тот день снимался неподалеку от студии. Режиссер-постановщик фильма Сергей Эйзенштейн вынужден был остановить съемки и спешно отправить актера на машине на студию — прямо в костюме и гриме Александра Невского.

Подъехав к воротам «Мосфильма», Черкасов выскочил из машины и пулей влетел в проходную.

— Пропуск! — потребовал охранник.

Но пропуска у Черкасова не было: он остался в пиджаке, а пиджак был в мосфильмовской гримерке...

Никакие объяснения не помогали. Охранник оказался на редкость упрямым и бдительным.

Поняв, что сейчас произойдет непоправимое, Черкасов в отчая¬нии выхватил из ножен огромный меч и крикнул грозно:

— Перед тобою князь Александр Невский! Дорогу, подлый кнехт, или мой меч — твоя голова с плеч!

Перепуганного охранника удалось разыскать лишь через полчаса — он прятался в караульном помещении...

***

Для съемок фильма «Дон Кихот» в Коктебеле построили ветряную мельницу 16-метровой высоты. Дублером Черкасова был каскадер Васильев, которому предстояло вертеться на крыле этой мельницы.

Однако Васильева в решающий момент на площадке не оказалось. Пришлось самому Черкасову в нескольких дублях зависать вниз головой на высоте 16 метров. Актеру в это время исполнилось уже 53 года.

Заслуги Черкасова были отмечены на кинофестивале в канадском городе Статфорде — за исполнение роли Дон Кихота ему присудили премию как лучшему актеру.

«Дон Кихот». 1957 год

Черкасов выступал в Ростове, в одном из домов культуры. Ходил по сцене, читал стихи и все время поддергивал штаны, которые накануне купил в местном универмаге и которые оказались великоваты.

Из зала пришла записка: «Все хорошо. Но смущает то, что вы все время поддергиваете штаны».

— Вас смущает то, что я штаны поддергиваю, — сообщил всему залу Черкасов, — а меня, признаться, больше смущает то, что они могут упасть.

Арнольд Григорьевич Арнольд 13.09.1898 - 19.06.1969

Однажды Леонид Осипович Утесов засиделся в гостях у режиссера Московского цирка Арнольда Григорьевича Арнольда. Тот стал уговаривать Утесова остаться: чего, мол, переться через всю Москву на ночь глядя, вот тебе кушетка, ложись и спи.

Утесов ни в какую не соглашался. Говорил, что боится огромной собаки Арнольда, на которую и днем-то смотреть страшно, а ночевать с ней в одной квартире — тем более.

Да еще эта кушетка, которую хозяин предлагал для ночлега: Утесов знал, что обычно собака спит именно на ней, и не без оснований опасался, что зверюга будет недовольна.

И только когда Арнольд пообещал, что запрет собаку в чулан, Утесов согласился и остался...

Ночью раздался грохот, и на спящего Утесова обрушилось нечто громадное и тяжелое. Это собака вырвалась-таки из заключения и прыгнула на законную кушетку. Она устроилась в ногах Утесова и всем видом показывала, что не уйдет отсюда ни за что.

Перепуганный Утесов сдавленным голосом позвал Арнольда на помощь. Причем, что интересно, по-еврейски.

Хозяин пришел, прогнал собаку, долго озадаченно смотрел на Утесова и, наконец, спросил:

— Ледя, вот никак не могу в толк взять: почему ты меня по-еврейски позвал? Ведь мы с тобой никогда в жизни на идише не общались?..

На что Утесов плачущим голосом ответил:

— Чтобы твоя чертова собака

"Так вот ты какой, северный олень", или Попытка № 2

1966 год был невероятно урожайным на киносказки. В этот год на экраны вышли "Три толстяка" (23 млн зрителей),

"Айболит-66" (17 млн),

"Волшебная лампа Аладдина" (15,5 млн),

продолжался прокат прошлогодних "Города мастеров" (14,6 млн)

и "Морозко" (19,1 млн).

Однако фильм "Снежная королева" Геннадия Казанского, продолживший в 1966 году советскую Андерсениану, не потерялся на их фоне и тоже стал признанной классикой отечественного кино.

Я уже упоминал, что "Снежная королева" 1966 года - экранизация не сказки Ганса-Христиана Андерсена, а написанной на ее основе пьесы Евгения Шварца. Отличить очень просто - если есть Сказочник и Советник - то это не Андерсен, а Шварц.

Но я, кажется, еще не рассказывал, что в 1966-м был второй заход. Первый раз цветной фильм "Снежная королева" по пьесе Шварца начали снимать еще до войны. Сказочник сам написал сценарий, а режиссером стал Владимир Легошин ("Белеет парус одинокий", "У них есть Родина" и др.).

Герду играла Наташа Садовская - юная актриса, ставшая очень популярной после роли в фильме "Весенний поток".

Роль Кея должна была стать кинодебютом Всеволода Ларионова, который станет звездой сразу после войны, в 1945-м, сыграв главную роль в фильме "Пятнадцатилетний капитан". "Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра!", угу.

Сказочником был Юрий Любимов, который в представлении не нуждается, Снежной Королевой - Ксения Тарасова, звезда фильмов "Чкалов", "Поколение победителей" и "Петербургская ночь", а Маленькую разбойницу играла Янина Жеймо, которой еще только предстояло стать после войны Золушкой.

Съемки "Снежной королевы" шли полным ходом, была отснята примерно половина материала, и, завершив павильонные съемки, съемочная группа выехала в Ялту - на натуру.

Вот только произошло это 17 июня 1941 года.

До войны оставалось пять дней.

На время войны, разумеется, съемки заморозили, а когда война закончилась - подростки Кей и Герда, как и в сказке, уже стали взрослыми, и доснять фильм не было никакой возможности.

Самое обидное - даже дорогостоящие павильонные декорации сохранились, пережив войну, вот только снимать в них было уже некого. Впрочем, они не пропали - именно в этих сказочных интерьерах в 46-м сняли "Золушку".

А от "Снежной королевы" 1941 года практически ничего не осталось, только несколько фотографий. Вот, например, какой была Маленькая разбойница - Янина Жеймо.

Второй подход к Шварцу сделали ровно через четверть века, и "Снежная королева" с Советником, Сказочником и "снип-снап-снурре" вышла на экраны в 1966-м.

Это была первая настоящая сказка в советской Андерсениане. Не политический памфлет для взрослых, как "Каин XVIII", не натурные съемки животных, как "Удивительная история, очень похожая на сказку" - а всамоделишная сказка.

С настоящими чудесами, роскошными декорациями, богатыми костюмами, злыми волшебниками, глупыми королями, страшными лесными разбойниками и прекрасными принцессами.

Благо, режиссер фильма - Геннадий Казанский - прекрасно знал, чего хотят зрители и, как настоящий волшебник, умел исполнять эти желания.

Сегодня это имя почти забыто, а ведь Казанский был одним из самых кассовых советских режиссеров. Достаточно вспомнить, что на его счету такие хиты, как "Человек-амфибия" (65,4 млн, №11 в списке самых кассовых советских лент),

фильмы-сказки "Старик Хоттабыч" (40 млн), "Снежная королева", "Новогодние приключения Маши и Вити" и множество других фильмов.

Я не буду в сотый раз пересказывать тиражируемую информацию про фильм "Снежная королева" - ни про съемки в Таллине, Карпатах и на Финском заливе в 20-градусный мороз.

Ни сетовать на то, что Кей - у Шварца Кей, а не Кай - был младше Герды на два года и на полголовы ниже.

А Маленькая разбойница - напротив, на десять лет старше, двенадцать лет Прокловой против двадцати двух Зиганшиной.

Не буду нагнетать мистики, вроде того, что актриса театра «Современник» Наталья Климова сначала приобрела редчайшее актерское амплуа - всемогущих мистических женщин: вскоре после Снежной Королевы она сыграла Хозяйку Медной горы в «Сказах Уральских гор» (1968) и Весну в «Снегурочке» (1968), а после этого вообще ушла из профессии.

Я на самом деле хочу сказать о другом.

Любой, кто помнит себя ребенком, подтвердит - в настоящих киносказках точно есть капелька подлинного волшебства.

Вот ты прибегаешь со двора к передаче "В гостях у сказки" (в программе ручкой обвел еще в субботу), слушаешь тетю Валю Леонтьеву, нетерпеливо ерзая на продавленном диване, потом, наконец, разговоры заканчиваются, начинается сказка, и ты - раз! - и проваливаешься в экран.

Как есть - чудо.

И тебя - крибле, крабле, бумц! - выключив из времени и из реальности, несет по сказке. Сначала обещая посадить Снежную королеву на печку, потом цепляя свои санки к ее роскошным саням, а потом уже Герда идет искать этого доцеплявшегося обалдуя.

Мы тогда не знали слова "душнила", но Советник со своим: "Воспитанные дети: а)

"Божок избалованного Парижа"

Сегодня

120

5 мин

А ещё Александра Дюма называли "вторым после Наполеона".

Праздники, которые он закатывал всему литературному и артистическому Парижу, превосходили своей роскошью самые бурные фантазии Рабле. Но вот что интересно: когда золото течёт к тебе рекой, многие ли способны помнить о бедных? Неспособных пробиться? Откровенно голодных?

Начинающие писатели на этих званных вечерах находили... золотые монеты, спрятанные за мраморными статуями. И хозяин даже не знал, кто именно будет сыт в следующие несколько дней.

Бестолково? Ну уж как умел... Чем тратить время и силы на организацию какого-нибудь фонда помощи, лучше за эти дни написать ещё один роман. Но если требовалась помощь "адресная" - тонкость и деликатность "Александра Великого" удивляли всех, кто привык считать его тщеславным пустозвоном.

Некий престарелый писатель, популярный в молодости, но к старости совершенно забытый публикой, давно уже обедал не каждый день, но был слишком щепетилен, чтобы принимать приглашения: боялся прослыть прихлебателем. Как такому помочь? Дюма выследил, в какой мансарде старик живёт, явился к нему сам и начал жаловаться на свою... метеозависимость. Так часто приходится менять планы на день оттого что меняется давление, и голова становится как не своя! А вот господин Ремюор установил на Новом мосту свой новый прибор, который точно предсказывает погоду... Вот если бы старый друг согласился каждый день ходить на Новый мост за предсказанием погоды! Отсюда далековато, так будет всем удобно, если друг поселится в его огромном доме, настолько пустом, что даже страшно!

Старик так и прожил остаток жизни в его доме, уверенный, что оказывает немалую услугу доброму славному Дюма.

Пытались злоупотреблять его наигранной простотой и искренней добротой? Ещё как! Однажды явился посетитель странной и дикой наружности, да ещё с рогожным тюком на плечах, да ещё говорящий по-арабски! Как было такого не принять, хотя бы из любопытства? Молодой человек развязал свой тюк, развернул шкуру громадного льва, старую и уже траченную молью, и перейдя на ломаный французский, объяснил, что этого льва-людоеда застрелил генерал Дюма, отец писателя. И подарил эту шкуру дедушке посетителя. Хранили, как реликвию, но теперь семья разорилась, и с драгоценностью решили расстаться. Подарить её сыну генерала. А если эффенди даст приют посетителю на самое малое время, благодарность его не будет знать границ!

Такая артистическая наглость рассмешила писателя, оценил! И нахал прожил у него... полтора года. Пока не мешал, Дюма о нём просто забывал. Но парень обленился, обнаглел - и в конце концов был вышвырнут вместе со шкурой.

"Лесть, богатства и слава мира" не портили этой доброй души, а честолюбие забавляло окружающих: столько в нём было... мальчишества. "Историю Франции будут знать по моим книгам!" - сказал он однажды, и не так уж и ошибся. Но зачем ему было пробовать себя и в политике? Баллотировался в парламент, не прошёл - и заработал лишь солидную порцию насмешек. После такого досадного поражения возвращается домой через мост - а на мосту какой-то избиратель скалит зубы:

- А, вот он, этот знаменитый негр!

"Негр" просто взял его одной рукой за шиворот, другой за штаны - и швырнул в воду. Сразу отлегло от сердца.

Обожал ордена-медали и прочие брелочки, которые не могли ничего прибавить к его славе, но так украшали его парадный фрак! И только посмеивался над замечаниями друга Нодье: "Ох уж эти негры, так любят блестящие побрякушки!"

Прошли годы, Дюма разорился, но не утратил способности замечать тех, кому хуже. Узнав, что старая певица в отчаянном положении, Дюма сгрёб все свои ордена: "Может, за эту дрянь дадут что-нибудь?"

А повторять что-нибудь дурное, сомнительное или слишком интимное о людях славы - это же лакомство для критики и публики. Если уж и до сих пор иные уверяют, что "Дюма ничего не писал сам, только подписывал то, что за него накатали нанятые романисты..." Несложно вычислить, откуда растут ноги у злой сплетни, но и сплетни весёлые вокруг Дюма роились во множестве.

Русский писатель, имени которого называть не станем, приехал к Дюма в самое неподходящее время: у мэтра "гостила муза". Писал, не отрываясь. В кабинет, впрочем, пригласил, и гость буквально окаменел, увидев эту "музу" - расхристанную девицу на колене у Дюма. Одной рукой обнимает её - другой пишет!

- Э-э-э... Поза, как будто, не слишком удобна для писания?

- Напротив, дорогой собрат, сидела бы на другом колене ещё одна муза - я писал бы вдвое быстрее!

И как ко всему этому должен был относиться его сын? В детстве, когда ещё мало что понимал, недоумевал, почему папа, при расставании с каждой новой пассией, нагружал её всевозможными дорогими безделушками, а то и статуэтками, и коврами:

- Забирайте всё, оставьте мне только мой гений!

А так как "гений" и "жилет" по-французски звучат почти одинаково, Александр-младший полагал, что жилет у папы волшебный.

Был в их отношениях период отчуждения, непонимания, но в старости именно сын стал

Это цитата сообщения дедушка-разбойник Оригинальное сообщение

Сильная личность и сюрприз для взломщика.

|

Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

Иммануил Кант, Михаил Булгаков, Воланд и доказательства

Совершив вместе с Булгаковской Маргаритой головокружительный полет, переведем дух. Сверхсветовые скорости, пятые измерения, скажет ироничный слушатель - разве все это для тихого философского музея?! А нельзя ли что-нибудь поспокойнее. Ведь не все же философы жили в бочках, сидели в тюрьмах, утешаясь там философией, или строили утопические проекты, пытаясь осчастливить все человечество.

А как же. Даруй мне тишь своих библиотек. Кто-то же из философов, сидел за письменным столом и писал, писал для любителей тихой и вдумчивой философии. В музейном зале классической немецкой есть где отдохнуть, и не торопясь, поразмыслить. И один из самых почетных и любимых сокровищ зала - старенький зонтик великого немецкого философа Иммануила Канта, размеренная жизнь которого удивляла даже соотечественников.

Сегодня мы попробуем представить себе, что происходило на том знаменитом завтраке у Канта, на котором присутствовал сам Дьявол.

Только нельзя опаздывать. О пунктуальности профессора Канта ходят легенды. Его рабочий день начинается в пять часов утра. По нашей сегодняшней классификации, Кант - жаворонок. Представим: в халате и в ночном колпаке профессор направляется в кабинет, где выпивает две чашки слабого чая и выкуривает трубку. После трубки первый рабочий час был наиболее плодотворным и радостным. Если предстояли лекции, то следующий час уходил на подготовку к ним. Лекции обычно начинались… в семь часов утра!!! После занятий в университете профессор снова облачался в халат и усаживался в кабинете. Без четверти час появлялись приглашенные на обед друзья - коммерсант, пастор, математик, врач, ну и, конечно же, философы Среди этих гостей, по творческой фантазии Булгакова был и Сатана.

Ровно в час на пороге кабинета появлялся слуга Канта, отставной солдат Лампе и произносил сакраментальную фразу: Кант никогда не обедал в одиночестве. Он мотивировал это тем, что обедающий за уединенным столом остается наедине со своими мыслями и не отдыхает. Застольная беседа - великое искусство. Помните, как другой, уже русский профессор говорил: Еда, штука хитрая. Есть надо уметь. В этом взгляды двух профессоров совпадают. Кант тоже считал, что нельзя допускать тягостной тишины, нельзя перескакивать в разговоре с одного предмета на другой, нельзя допускать, чтобы за столом разгорались страсти. Застольная беседа - игра, а не дело. Закончить же любые дебаты лучше всего шуткой, она не только примеряет противоположные мнения, но, вызывая смех, способствует лучшему пищеварению.

Итак, на той знаменитой трапезе, где присутствовал Сатана, речь, по-видимому, шла о кантовских доказательствах Бытия Бога и о знаменитом категорическом императиве. Прежде чем рассказать об этом, предоставим слово очевидцу.

Браво, браво!! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила. Но вот в чем курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестой доказательство. Ведь говорил я ему тогда за завтраком: ''Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут. Берлиоз выпучил глаза: За завтраком Канту? Что это он плетет? Внимательные читатели наверняка заметили маленькую неувязку - здесь завтрак, там обед. Но большой ошибки нет - дело в том, что Кант, следуя собственному диетическому методу, ел один раз в день. А знаменитые доказательства Бытия Бога были созданы средневековыми богословами и философами, о которых мы уже рассказывали.

Кант же, критикуя эти доказательства, вначале свел их к одному, которое строится примерно так: О Боге мы думаем, как о самом совершенном существе, но если у него нет признака существования, то это существо недостаточно совершенно.

Бог - совершенное существо, следовательно, он существует, что и требовалось доказать! Однако Кант тонко заметил, что Богу в этом доказательстве незаметно приписывается свойство существования на основе того, что мы думаем о нем как о совершенном существе. Но такое понятие о Боге не есть еще бытие Бога.

Возможно приятель Канта, английский коммерсант Грин, тот самый, что приучил Канта к пунктуальности, поддержал в застольной беседе друга, заметив: Сто действительных талеров не больше ни на йоту, чем сто возможных, воображаемых. Однако,

Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

Разговор по душам

Вот сидишь себе спокойненько в утробе как в рубашке, свернувшись калачиком. Всё спокойненько, всё пристойненько, тишина. Никого не задираешь, никому не перечишь. Всё тебе до лампочки. Полная нирвана. У матушки кормёжка как в лучших домах Парижа и Лондона. И мне перепадает. И вдруг… на тебе: 10 лунных месяцев прошло, как сон, развеялись как утренний туман. - Ой-ёй, из мать мою не вашу так!!! Что творите-то!!! Голова по швам трещит. Ааааа-уууууу…иииии!!! На визг перехожу. Да хоть все буквы алфавита ори ором-хором, они опять за своё. Тащат на свет. А я оччччень даже сомневаюсь, что свет этот божий. Какая-то баба в белом халате подхватывает бесцеремонно, по заднице хлопает, в нос и в рот насос суёт. В глаза какую-то гадость капает. А главное - пуповину обрезали. Мол, захочешь жить – научишься вертеться.

Одно утешает: знакомый голос слышится: «Какая красавица!!!». Это мне. Успокоилась немножко. Орать перестала, лучше слышать стала. Красавицей назвали, а голосок-то у матушки с кушетки музыкальный, ласковый. Любовью дышит. Я, конечно, сразу пароль выдаю, губами чмокаю.

Вроде бы всё утряслось. Но тут еще какая-то дама надо мной летает. Дружбу и любовь на веки вечные предлагает. «Я, - говорит,- тебя выбрала». Смотрю на неё: ешь-твою клёшь! Балерина! Да еще со скрипкой в руках. Такие пируэты вытанцовывает под её плач. Душой представилась. Чаровница.

Она строила кукольные домики с "умершими": удивительная женщина Фрэнсис Ли

10 апреля 2024

47,5 тыс

4 мин

Оглавление

Девочка из хорошей семьи

Страсть Фрэнсис

Брак по принуждению

Показать ещё

Пожилая дама, сидевшая за столом, вздохнула и наконец поднялась с места. Несколько часов она создавала своё творение и теперь с удовлетворением смотрела на него. Перед ней было миниатюрное строение – точь-в-точь кукольный домик, но всё же внутри него что-то было не так.

Мебель, двери, элементы декора – всё присутствовало в этом маленьком рукотворном мирке, но именно здесь, рядом с цветочной кадкой и столиком, находилось тело человека. Тот лежал лицом вниз. Кем же была эта таинственная Фрэнсис Ли?

Девочка из хорошей семьи

В 1878 году в семье американского фабриканта Джона Глесснера родилась девочка. Глядя на маленькую дочь, отец не мог представить, что в будущем она окажется связана с миром криминала и преступлений – правда, несколько необычным образом.

По сути, уже тогда родители определили, какой будет жизнь Фрэнсис. Как и многие другие представительницы состоятельных семей, она должна была получить хорошее образование, некоторое время выходить в свет, а затем выйти замуж за достойного и доброго человека и в браке родить нескольких детишек. Словом, всё казалось предсказуемым и простым.

Фрэнсис Ли в детстве

Страсть Фрэнсис

Вот только Фрэнсис отказалась принимать сценарий, заранее прописанный её родными. Да, поначалу девочка училась дома вместе со своим братом. Потом, когда дети подросли, брата девочки отправили на учёбу в Гарвард. Когда же сама Фрэнсис заявила, что тоже хочет продолжать обучение, родители строго ответили, что ей это не понадобится, и в дальнейшей жизни наука ей не пригодится.

Но упрямая Фрэнсис считала, что не должна ограждать себя от знаний. Связь со студенческим миром она поддерживала через Глесснера-младшего. Именно благодаря брату она познакомилась с его товарищем Джорджем Магратом. Тот учился на врача, а медицинское направление очень интересовало юную Фрэнсис.

Используя своё очарование, она могла часами вести беседы с Джорджем, подробно расспрашивая о методах расследования обстоятельств смерти и медицинской экспертизе. Маграт заливался соловьём, получая от этого общения не меньше удовольствия, чем Фрэнсис. Он явно был без памяти влюблён в девушку, но её страстью оставалась наука, являвшаяся чем-то доступным и недосягаемым одновременно. Но что ждало Фрэнсис, когда о её увлечении узнали родители?

Брак по принуждению

Уже тогда Фрэнсис Глесснер заметно отличалась от большинства своих ровесниц. Слушая рассказы о вскрытии тел погибших, она не падала в обморок, а напротив, интересовалась подробностями. Увы, увлечение Фрэнсис далеко не все могли понять. Когда родители узнали, что дочь ведёт беседы со своим приятелем о телах и убийствах, они пришли в ужас. Они тут же отыскали ей достойного жениха, решив, что в браке их дочь всё-таки «остепенится» и займётся более «женскими» делами.

Забавно, что мистер Ли, за которого Фрэнсис выдали замуж, находился где-то на грани между миром порядочных законопослушных людей и криминальной стихией, которая так манила его молодую супругу. Как же так? Всё просто – Ли был юристом.

Несмотря на это, семейная жизнь пары оказалась совсем не счастливой. В браке родилось трое детей, но с появлением каждого малыша отношения между супругами становились всё прохладнее. В те времена развод уже не был чем-то невиданным, а потому Фрэнсис решила расторгнуть брак в 1914 году. Её муж не возражал против этого. Как же изменилась жизнь женщины после развода?

Фрэнсис Ли за работой

Ли и её домики

Вот тогда-то, сбросив с себя оковы навязанного родителями брака, Фрэнсис наконец начала заниматься тем, что ей всегда нравилось. Она превратилась в настоящую «мисс Марпл». Женщина изучала все сводки в газетах, которые касались преступлений. Она говорила со свидетелями, даже бывала в непосредственной близости к местам убийств.

Со стороны Ли могла показаться сумасшедшей, однако её интерес носил гораздо более глубокий характер, нежели многие думали. Благодаря наблюдательности и быстроте мышления Фрэнсис нередко давала подсказки детективам. Как она выяснила, в жизни сыщики совсем не походили на книжных следователей, а потому нуждались в помощи.

Когда женщине исполнилось 52 года, на неё вдруг обрушилось немалое богатство. После смерти родителей и брата она стала единственной наследницей внушительного состояния. Эти деньги Фрэнсис решила потратить на своё увлечение. Она буквально «подкупила» Гарвард, убедив руководителей открыть курс судебной медицины. Все расходы и организацию обучения студентов Ли взяла на себя. А ведь тогда такая учебная программа была первой в Америке!

«Кукольные» домики Фрэнсис Ли

Делая те самые «кукольные» домики, в которых воссоздавалась обстановка на местах преступлений, Ли рассказывала студентам о принципах ведения следствия и правильности обнаружения улик. Да, многие считали женщину странной, но как ещё она могла

Маугли - выдуманное слово и несуществующая книга

26 июня

15,3 тыс

6 мин

Появлению на свет самой знаменитой книги Киплинга - "Книги джунглей" - способствовали два обстоятельства.

Во-первых, жена писателя Кэролайн была беременна первенцем, и Редьярд, уже примерявший на себя роль отца, закономерно задумался о том, чтобы написать что-то для детей. Лучше всего - сказки.

Во-вторых, молодоженам очень нужны были деньги. И дело было не только в грядущем прибавлении.

Просто еще в медовый месяц, во время свадебного путешествия по Америке, банк, в котором Киплинг держал все свои деньги, обанкротился. Такой вот свадебный подарок нарисовался.

Имевшихся в наличии средств молодоженам хватило только на то, чтобы добраться до Вермонта, где у Кэролайн жили родственники. Следующие четыре года молодожены прожили там, "с колес" проедая все получаемые гонорары тогда еще не всемирно известного писателя.

В общем, когда писательница Мэри Мейп Додж (автор повести "Серебряные коньки"), впечатленная статьями Киплинга об Индии, попросила его написать "что-нибудь про джунгли" в детский журнал "Святой Николас" - писатель не стал кочевряжиться, а рьяно взялся за заказ.

Он выпускал в журнале одну историю за другой, а как только объема набралось на книгу - опубликовал написанное еще и в книжном формате, собрав сборник по принципу "Я его слепила из того, что было". Именно поэтому в "Книгу джунглей" вошли не только сказки про Индию, но и история про Афганистан, где с джунглями уже весьма так себе, и даже сказка "Белый котик", где вместо слонов и джунглей - тюлени и студеное Берингово море. Так и хочется сказать: "Позвольте!". Как кричал бухгалтер Берлага: "Где мои верные наибы, магараджи, мои абреки, мои кунаки, мои слоны?".

Сборник действительно получился очень эклектичным - как по тематике, так и по качеству. Там были и тексты, ставшие мировой классикой, вроде «Рикки-Тикки-Тави», и практически забытые сегодня истории типа «Маленький Тумаи».

Но магистральной темой сборника, конечно же, стала тема Маугли - "лягушонку" и его друзьями и недругам были посвящены три сказки из семи. Этого героя Киплинг беззастенчиво позаимствовал из своего "взрослого" творчества - в сборнике "Много выдумок" у него был рассказ "In the Rukh" (обычно переводят "В лесу"), где работающий лесничим взрослый и женатый Маугли рассказывал о своем чудесном воспитании в волчьей стае.

Эта тема Киплинга, что называется, взяла за живое и не отпускала, поэтому буквально через год выходит "Вторая книга джунглей", где Маугли посвящены уже пять историй из восьми.

Да, дорогие читатели, да. Любимой нами с детства книги "Маугли" не существует. Это, извините, "самосборка" - выбранные из двух сборников и самовольно расставленные в хронологическом порядке истории, объединенные общими персонажами.

И здесь, наверное, стоит сказать пару слов об именах этих культовых сказочных героев.

С абсолютным большинством персонажей Киплинг особо не напрягался - их имена представляют собой названия этих животных на языке хинди, которым он в совершенстве владел с детства.

Слон Хатхи, например - это в переводе слон Слон.

Саги-дикобраз - это дикобраз по имени Дикобраз.

Ну и так далее. Коршун Чиль - просто коршун, а воспитатель Маугли Балу, точнее, "Бхалу" - просто медведь.

У других персонажей имена говорящие.

Имя главы волчьей стаи Акела с хинди переводится как "Одиночка". Это слово, как признавался сам писатель, "купило" его еще и своим звучанием - его просто замечательно лаять. Поэтому, согласно Киплингу, имя волка-одиночки следует произносить как Аке́йла (англ. Uk-kay-la) - для большей звучности.

Мать-волчица Маугли – Ракша, то есть "Демоница". И когда она ощеривается на Шер-хана, пришедшего забрать приблудившегося маленького Маугли ("Детеныш мой, и только мой!!!"), смущенный напором жены папа-волк сразу вспоминает, за что его избранница получила свое имя и почему он дрался за нее с пятерыми.

Из этой же группы и игнорируемый американцами, но невероятно популярный на территории СССР шакал. Имя Табаки считается искаженным "тамбакуви" – "собака, вылизывающая блюдо", проще говоря – Лизоблюд. И в книге его неоднократно аттестуют именно этим словом.

А вот про имена Шер-хана и Багиры потребуется отдельное объяснение.

Во-первых, как вы помните, в оригинале Багира - мужского пола.

Во-вторых, они с Шер-ханом составляют своеобразную пару антагонистов. Они оба - смертельно опасные бойцы, но один - Белый Рыцарь, а другой - Черный Рыцарь. Один - благородный воин, другой - подлый разбойник.

Из-за этой "парности" Киплинг, не то случайно, не то намеренно, "перепутал" им имена.

Чрезвычайно популярное на просторах Азии имя Багира или Багир (многочисленные Багировы не дадут соврать) происходит от слова Bagh (बाघ), то есть "тигр".

А имя тигра Шер-хан - это, не поверите, Король-Лев. "Хан" - он и есть хан, а "шер" на хинди, урду и персидском означает льва. К примеру, еще одно популярнейшее в этих краях имя Алишер дословно

Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение

АЗИАТСКАЯ ВЫДРА: Сильно отличаются от наших. Они живут как стая волков и очень маленькие!

Азиатские бескоготные выдры — это самые маленькие и слабые выдры на планете. Они размером с небольших кошек и весят, соответственно, не больше 3 кило. Но живут выдры при этом в болотах и мангровых джунглях Южной Азии! Да-да, в тех самых джунглях, в которых кормятся леопарды, тигры, питоны и гребнистые крокодилы. Да как они вообще там выживают?

Благодаря силе дружбы и волчьим повадкам!

Если наши выдры — преимущественно одиночки, то эти зверьки — строгие коллективисты, обитающие в стаях численностью до 20 особей. Причём структура стай практически идентична структуре волчьих семейств. Во главе выдриной группировки всегда стоит размножающаяся пара. Вторыми по значимости членами считается их молодое потомство, а более взрослые дети выступают в роли трудолюбивых помощников.

Подобно волкам, бескоготные выдры проводят в компании друзей и родни всё своё свободное время, благо занятий у них достаточно. Они могут шутливо бороться друг с другом, лежать одной большой кучкой, заниматься грумингом, общаться при помощи писков, визгов и ещё 10 типов звуков. Но их любимое развлечение — это совместное размазывание экскрементов по всей округе. Ведь это не только весело, но и позволяет промаркировать территорию, подконтрольную семейству выдр!

Это цитата сообщения alocka13 Оригинальное сообщение

Джемпер «Хмель»

https://t.me/c/2063524471/3015

1.