Узбекистан всегда славился своими древними городами, архитектурными памятниками, прекрасными горными пейзажами и, конечно, замечательной кухней и сладкими фруктами. Именно поэтому в программу высокопоставленных персон, приезжающих с официальными визитами в СССР, наряду со столичными Москвой и Ленинградом, часто включали посещение Узбекистана.

Посещение Узбекистана было важно еще и для того, чтобы продемонстрировать, как «благополучно в братской семье народов» развивались национальные республики. По традиции, сложившейся в те годы, гостям демонстрировали «преимущества» социалистического способа производства в сельском хозяйстве. Их везли в зажиточные колхозы, где после посещения фруктовых садов и хлопковых полей угощали пловом и шашлыком. А на десерт подавали ароматные, сладкие как мёд дыни, виноград и арбузы. Застолье сопровождалось национальной музыкой и танцами артисток в национальных костюмах. Все это не могло не произвести самого благоприятного впечатления на гостей.

Одним из преуспевающих хозяйств, куда часто привозили гостей, был колхоз-миллионер «Шарк Юлдузи» («Звезда Востока»), расположенный в Янгиюле в 30 км от Ташкента. Вспоминается такая история. В 1956 г., когда Узбекистан досрочно выполнил план заготовки хлопка-сырца, многие руководители хозяйств, работники районного и областного масштабов были представлены к высоким наградам. К награде был представлен и председатель колхоза «Шарк Юлдузи» Хамрокул Турсункулов, в то время уже дважды Герой Социалистического Труда. Однако из Москвы пришел категорический отказ, мол, еще не настало время открывать счет «трижды героям». Вскоре после этого в Узбекистан приехал Никита Сергеевич Хрущев – Первый секретарь ЦК КПСС, фактический глава страны. После торжественного собрания актива республики по поводу вручения Узбекистану второго ордена Ленина состоялся банкет, на котором кто-то сообщил Никите Сергеевичу об отказе. Он тут же позвонил в Москву и приказал немедленно подготовить указ о присвоении Х. Турсункулову звания трижды Героя. Об этом он торжественно под бурные апплодисменты объявил собравшимся на банкете.

За всю историю СССР звания трижды Героя Социалистического Труда были удостоены 16 человек, в основном, за создание и развитие атомной промышленности, ядерных вооружений, космической и авиационной техники. Среди них Х. Турсункулов был единственным сельскохозяйственным деятелем, трижды удостоенным этой высшей награды СССР.

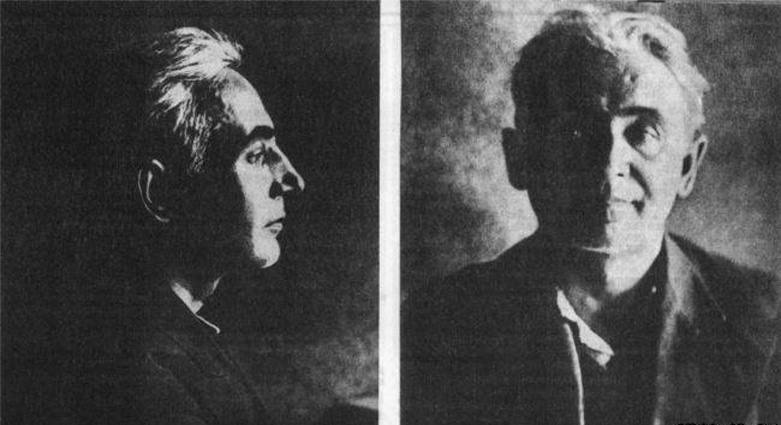

На странице www.mytashkent.uz в Интернете я увидел фотографию праздничного застолья в колхозе «Шарк Юлдузи», датированную 1955 годом. В середине стола (справа в тюбетейке) сидит хозяин застолья – Хамрокул Турсункулов. А симпатичный улыбающийся парень на переднем плане – это Роберт Кеннеди, тогда еще никому не известный сотрудник Министерства юстиции США. Напротив него за столом сидели люди европейской наружности, тоже, видимо, американцы. Никакой информации о том, кто эти люди и как они попали в Янгиюль, не было. Меня эта фотография очень заинтересовала, и я решил попытаться выяснить подробности этого визита.

Банкет в колхозе “Шарк Юлдузи”. На переднем плане слева Роберт Кеннеди. Фото заимствовано с сайта www.mytashkent.uz

Прежде всего, несколько слов о малоизвестном для современной молодежи американском политическом деятеле Роберте Кеннеди. В 1961 г. он принял самое активное участие в предвыборной компании своего старшего брата Джона Кеннеди. По мнению американских историков, именно Роберт сыграл важную роль в успехе своего брата. После избрания на пост Президента Джон назначил Роберта Генеральным

1

1

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html?kk=22397bdfe4&text=%F6%E5%F0%E5%F2%E5%EB%EB%E8&enter1=%CD%E0%E9%F2%E8

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html?kk=22397bdfe4&text=%F6%E5%F0%E5%F2%E5%EB%EB%E8&enter1=%CD%E0%E9%F2%E8

Мой первый сезон в Детском Саду. 1953.

Мой первый сезон в Детском Саду. 1953. А) Старый Ташкент. Угол Пушкинской

А) Старый Ташкент. Угол Пушкинской