Уже больше 125 лет балет «Щелкунчик» живет на театральной сцене — и все это время балетмейстеры продолжают искать новые подходы к музыке Петра Чайковского, а сказка Эрнста Гофмана раз за разом получает новые оригинальные воплощения.

В 1890 году Петр Чайковский получил от дирекции Императорских театров заказ на одноактную оперу и двухактный балет. Композитор, находившийся тогда на пике популярности после успешных премьер балета «Спящая красавица» и оперы «Пиковая дама», должен был написать музыку для так называемого сборного спектакля: оперу и балет планировали представить в один вечер в декабре 1891 года.

Для оперы Чайковский сам выбрал полюбившийся ему сюжет драмы датского писателя Генрика Герца — «Дочь короля Рене». А создать балет по сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» ему предложили директор Императорских театров Иван Всеволожский и знаменитый балетмейстер Мариус Петипа. У последнего уже был примерный сценарий постановки, который, правда, сильно изменился в процессе работы.

Чайковский согласился, поскольку со сказкой Гофмана был уже знаком. Сохранилось письмо, в котором композитор благодарил музыкального критика Сергея Флёрова, приславшего ему издание «Щелкунчика и Мышиного короля» на русском языке, и отзывался о книге как о «превосходнейшем переводе превосходной сказки".

«Щелкунчик» и мотивы со всего света

По задумке Мариуса Петипа, новогодняя «пряничная» сказка про волшебный город Конфитюренбург должна была стать совершенно не такой, какой мы ее знаем. На создание либретто балетмейстера вдохновила тема Великой французской революции, столетие которой отмечали в 1889 году. Судя по записям Петипа, во втором акте балета должны были звучать популярные французские революционные песни — «Карманьола» и «Добрый путь, милый дю Молле!». Однако балет на революционную тематику в царской России конца XIX века поставить было невозможно, и многие идеи Петипа остались только на бумаге. Хотя мотив из песни «Добрый путь, милый дю Молле!» Чайковский по просьбе балетмейстера в партитуре сохранил.

Музыка к «Щелкунчику» в целом богата на цитаты. Например, арабский танец «Кофе» из второго акта балета основан на традиционной грузинской колыбельной песне. Ее мелодию Чайковский лично слышал в Грузии: его брат Анатолий был вице-губернатором Тбилиси, и композитор несколько раз бывал у него в гостях.

В танце родителей и гостей звучит немецкая мелодия «Grossvater Tanz» («Танец дедушки»), которую до этого использовал в одном из своих произведений Роберт Шуман — один из любимых композиторов Чайковского. Мелодия «Grossvater Tanz» появилась в XVII веке, однако до сих пор доподлинно неизвестно, был ли этот танец народным или принадлежал авторству Карла Готлиба Геринга. На протяжении несколько веков лирический «Grossvater Tanz» исполняли в конце свадебной церемонии.

Приключения челесты в России

В партитуре «Щелкунчика» Чайковский использовал новые для русской музыки второй половины XIX века инструменты. Внимание композитора привлекла французская челеста — клавишный металлофон. Ее Чайковский услышал на премьере драмы «Буря» Эрнеста Шоссона и остался очарован сказочным звучанием инструмента. О неожиданной находке он написал в 1891 году музыкальному издателю Петру Юргенсону:

«Я открыл в Париже новый оркестровый инструмент, нечто среднее между маленьким фортепиано и глокеншпилем, с божественно чудным звуком… Называется он Celesta Mustel и стоит тысячу двести франков. Купить его можно только в Париже у господина Мюстэля… Так как инструмент этот нужен будет в Петербурге раньше, чем в Москве, то желательно, чтобы его послали из Парижа

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

"Замок Ладлоу — застывший над Теймом, обращенный в сторону валлийских холмов — все еще хранит дух галантности и средневековой жестокости. Кажется, он пристально и недоверчиво смотрит на Уэльс сквозь узкие окна-бойницы, не желая верить в то, что мир наконец-то воцарился и далекие холмы не представляют больше никакой опасности.

Маленький городок Ладлоу расположился на вершине холма неподалеку от места слияния Тейма и Корва. Жители Ладлоу до сих пор увлекаются стрельбой из лука, они организовали у себя "Общество теймских лучников". Внизу, на излучине Тейма, можно увидеть впечатляющие руины замка Ладлоу, который является самым знаменитым замком на просторах от Честера до Херефорда, а также самой протяженной пограничной крепостью из всех, что пощадило время.

Это цитата сообщения Алевтина_Князева Оригинальное сообщение

Недавно мы рассказывали вам, как состоялась первая встреча России с Англией и как развивались экономические и политические отношения (см. статью «Сватался ли Иван Грозный к английской королеве»). Сегодня мы расскажем, как не состоялась задумка англичан колонизировать Русский Север.

Смута всему виной

Более 400 лет назад нашу страну охватила Смута, которая расшатала государственный и общественный строй страны. Началось все с прекращения династии Рюриковичей после смерти царя Фёдора Ивановича в 1598 году и последующей борьбы за престол. Это привело не только к брожению в различных слоях населения, но и создало для страны угрозу быть захваченной иностранцами.

Дипломатические отношения с Англией в 16 веке

Источник: pinterest.ru

К 1610 году русская земля настолько была измучена междоусобицей, что легко могла стать добычей иноземных захватчиков. Все, кто мог, уже поделили лакомые кусочки. Новгородская земля должна была отойти шведам, Москва и Смоленск – Речи Посполитой. Оставались незахваченными только северные территории. Но и здесь обозначилась новая сила с претензией на овладение этими русскими землями. 50 лет англичане развивали торговлю с Россией, заключали торговые и политические союзы и параллельно развили значительную агентурную сеть в верхних эшелонах московской власти, среди бояр.

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Страсбург нескромно называет себя Capitale de Noël – столицей Рождества. Пришлось нам отправиться туда в конце декабря , чтобы лично убедиться в том, что город присвоил себе это звание по праву!

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Я хочу чтобы крепость Хоэнверфен была сохранена и передана военным"

Франц II, Император Священной Римской Империи.

Замок Хоэнфервен расположен в Австрии на вершине 155 метров над долиной реки Зальцах (Salzach) в 40 км. от Зальцбурга и окружен со всех сторон горными цепями. Земли Зальцбурга расположены в центре большой долины.

Ха́нука (ивр. חֲנֻכָּה — освящение, обновление) — еврейский праздник, начинающийся 25 кислева 25 третьева месяца еврейского календаря и продолжающийся восемь дней до 2 или 3 тевет (четвертый месяц еврейского календаря) В 2019 году начало приходится на вечер 22 декабря, а окончание на вечер 30 декабря. Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой службы Маккавеями, последовавших за разгромом и изгнанием с Храмовой горы греко-сирийских войск и их еврейских союзников в 165 году до н. э. За три года до того, в тот же самый день 25 кислева, Антиох IV Эпифан осквернил святыню Израиля. В 164 году до н. э. восставшие освободили Иерусалим и Храм, в котором на 3 года была прервана храмовая служба. Маккавеи очистили Храм от скверны, обновили всю его утварь и возобновили зажигание Меноры в тот самый день 25 кислева, в который за три года до этого Антиох Епифан осквернил святыню Израиля. Согласно преданию, когда Иехуда Маккавей и его воины очистили Храм, они не смогли найти ритуально чистое масло, которое годилось бы для того, чтобы зажечь менору и освятить Храм. После продолжительных поисков всё же был найден один небольшой кувшин с чистым маслом, но он был так мал, что его могло хватить только на один день горения меноры. Однако Маккавеи всё же решили зажечь менору, поскольку Храм должен был быть освящён, и тогда произошло чудо: масла хватило ровно на восемь дней, то есть точно на то время, которое требовалось для приготовления нового чистого масла для меноры. В память об этом чуде праздник Хануки с тех пор отмечается в течение восьми дней.

Молитва "Галель" читается в течение восьми дней в синагогах. На Хануку в домах зажигают особый восьмисвечник — ханукию (ханукальную менору), в который наливают оливковое масло или просто зажигают свечи. По древнему обычаю, который сохранился по сей день, ханукию на этот праздник выставляют в окне, чтобы ее могли видеть прохожие. Евреи исполняют так указание об "обнародовании чуда". Один огонек зажигают в первый день Хануки после захода солнца и произносят Благословения. Затем каждый вечер по одному прибавляют, пока в восьмой вечер все восемь свечей ханукий не загорятся. Свечи во время праздника зажигают от дополнительного светильника под названием шамаш. По традиции, общее количество зажженных свечей составляет 44, хотя все не всегда используют. Ханукальных светильников существует всего пять видов. Заповедь — зажигать ханукальные светильники, обязательна для всех. Деньги на свечи для ханукального светильника обязан найти даже нищий.

Любимая игра детей на Хануку — крутить "дрейдл" — четырехсторонний волчок, на каждой из сторон которой нарисованы еврейские буквы: нун, гимел, хэй, шин.

Эти буквы — составляющие сокращение изречения: "Нес гадол хайя шам" (Чудо великое свершилось там). Еврейские дети именно так тайно изучали свой язык и Тору.

По мере приближения Хануки, в продаже появляется огромное количество пончиков как с фруктовой, так и шоколадной начинкой. Пончики готовят на основе дрожжевого теста в большом количестве масла.

Сахарная пудра — обязательный ингредиент, ею обильно посыпают готовые кондитерские изделия.

На Хануку популярно

Это цитата сообщения Владимир_Шильников Оригинальное сообщение

Благодаря интернету у нас появилась возможность сколько угодно разговаривать с друзьями и близкими, где бы они ни жили. Но как быть, если человек, с которым вам необходимо поговорить, недоступен в сети?

Это цитата сообщения ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ Оригинальное сообщение

Свое последнее и самое длительное заграничное странствие Николай Васильевич Гоголь совершил на Святую Землю. По дороге к святыне он стал свидетелем чуда у мощей святителя Спиридона Тримифунтского на Корфу.

Благословение на путешествие в Иерусалим Гоголь получил в начале 1842 года от преосвященного Иннокентия, епископа Харьковского. За полторы недели до отъезда за границу, в день своих именин 9 мая 1842 года, Николай Васильевич писал старому приятелю еще с нежинской поры Александру Данилевскому: «Это будет мое последнее и, может быть, самое продолжительное удаление из отечества: возврат мой возможен только через Иерусалим».

Паломничество к Гробу Господню осуществилось только в 1848 году, хотя стремление в Святую Землю Гоголь хранил все эти годы. О своем намерении отправиться к Святым местам он публично объявил в предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями», прося при этом прощения у своих соотечественников, испрашивая молитв у всех в России – «начиная от святителей» и кончая теми, «которые не веруют вовсе в молитву», и, в свою очередь, обещая молиться о всех у Гроба Господня.

На это паломничество Гоголь смотрел как на важнейшее из событий своей жизни. Там, в Святой Земле, он надеялся найти духовную опору для своих писаний.

«Путешествие мое не есть простое поклонение, – писал он Надежде Николаевне Шереметевой в ноябре 1846 года. – Много, много мне нужно будет там обдумать у Гроба Самого Господа, от Него испросить благословение на все, в самой той земле, где ходили Его небесные стопы». Гоголь просит всех молиться о приготовлении к этому путешествию и о благополучном завершении его. Он даже составляет и рассылает молитву о себе: «Боже, соделай безопасным путь его…»

Чудо

В ноябре 1847 года Гоголь приехал в Неаполь, чтобы отсюда отправиться в Иерусалим. Протоиерей Тарасий Серединский, настоятель храма Рождества Христова при Русской миссии в Неаполе, вспоминает, что зимой 1847–1848 гг. он исповедовал и приобщал Гоголя Святых Тайн, а перед отъездом в Иерусалим служил по его просьбе благодарственный молебен.

В январе 1848 года Гоголь покидает Италию и отправляется на пароходе «Капри» по Средиземному морю на остров Мальта. Здесь он пробыл пять дней в ожидании парохода на Смирну. Один из традиционных морских маршрутов на Святую Землю проходил через остров Корфу (греческое название – Керкира) и Смирну.

В монастыре Оптина Пустынь, который трижды посетил писатель, сохранилось предание, пересказанное преподобным Амвросием: «С IV века и доныне Греческая Церковь хвалится целокупными мощами угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского, которые не только нетленны, но в продолжение пятнадцати веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Гоголь, бывши в Оптиной Пустыни, передавал издателю жития и писем затворника Задонского Георгия (отцу Порфирию Григорову), что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем чуда от оных. При нем мощи обносились около города, как это ежегодно совершается 12 декабря с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано, потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Гоголь, на которого сильно подействовал этот случай».

Сказка немецкого романтика на французский лад с русской музыкой. Придумал Эрнст Теодор Амадей Гофман, пересказал Александр Дюма — старший, переложил на язык музыки Петр Чайковский, поставил на пуанты Мариус Петипа. Вспомним 10 фактов из истории знаменитого балета вместе с Натальей Летниковой.

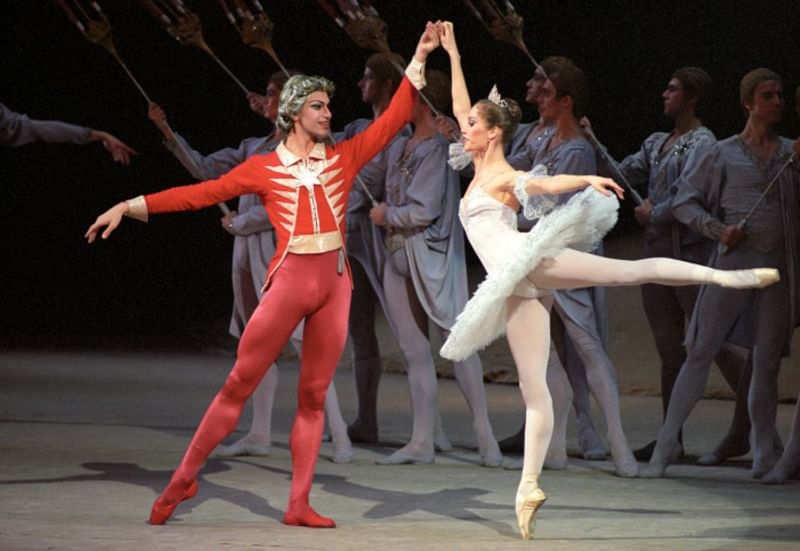

1. Создание балета «Щелкунчик». Идея не творца, а чиновника. Разглядел в истории о маленькой девочке и щипцах для орехов будущую балетную постановку директор Императорских театров Иван Всеволожский. Изначально «Щелкунчик» следовал в одном представлении за оперой «Иоланта». Целая музыкальная феерия одного автора.

2. Премьера в Мариинском театре. Декабрь 1892 года. На сцене — все ученики театральной школы императорской труппы. Роли — от самых естественных для этого возраста «дети на елке» до главных. Все юные исполнители получили от Чайковского по коробке конфет, а балет прирос новой традицией — выводить на большую сцену маленьких танцовщиков.

3. Марихен, Мари, Маша… За балетный век «Щелкунчика» как только не именовали спасительницу заколдованного принца — немку по литературному происхождению! Даже Кларой — как в первоисточнике звалась кукла главной героини. Машей девочка стала на русской сцене после Первой мировой войны — из патриотических соображений.

4. Хрустальные капли симфонического оркестра. На премьере «Щелкунчика» состоялась еще одна премьера — нового для России музыкального инструмента: челесты. По виду миниатюрное фортепиано с металлическими пластинами вместо струн привез из Парижа сам Петр Ильич и держал в тайне, дабы поразить публику на премьере. Так и вышло.

5. «Тающие» звуки челесты сопровождают самый «взрослый» и техничный танец постановки. Главная из неглавных ролей в «Щелкунчике» — у Феи Драже. Даже сто лет назад Повелительница сладостей должна была крутить 16 фуэте. Впервые в этом образе на русскую сцену вышла итальянская прима Антониетта Дель-Эра.

6. Карнавал по-русски. В классическом «Щелкунчике» — около 150 различных костюмов. Цветы, игрушки, солдатики, снежинки, феи, мыши... Чтобы облачить эту маленькую балетную армию, требуется больше полусотни сотрудников сцены. Конфетти — и то исчисляют в килограммах: на эффектный танец снежинок требуется не меньше двадцати.

7. Классика ХХ века — «Щелкунчик» Юрия Григоровича в Большом. Дуэт Маши и Принца с чувствами не сценическими, а жизненными — звездная супружеская пара русского балета: Екатерина Максимова и Владимир Васильев. Щелкунчик Васильева, по мнению балетмейстера, идеальный сказочный герой. Максимова в прямом смысле слова доросла от Снежинки до Маши.

8. После революции «Щелкунчик» стал предметом экспорта. Как часть так называемой Коллекции Сергеева из 27 бесценных записей постановок Петипа. Главный режиссер балетной труппы Мариинки Николай Сергеев покинул страну и увез с собой раритеты. Партитуры хранятся в Гарвардском университете, а балет разошелся по всему миру.

9. «Щелкунчик» — настоящий долгожитель. Только на сцене Большого спектакль давали более 500 раз. Заокеанской славой новогодняя сказка обязана американскому хореографу русского происхождения Джорджу Баланчину. Принц

В России немало древних городов. Вспоминаем их историю и рассказываем о значении, которое они имели в истории страны. О том, какими были эти города столетия назад и какими стали в нынешнем веке, — в материале портала «Культура.РФ».

Старая Ладога, Ленинградская область

Сегодня Старая Ладога — это небольшой поселок в Ленинградской области, однако когда-то именно этот город стал первой столицей Руси. Согласно некоторым летописям, прибывший на Русь варяг Рюрик сел княжить не в Новгороде, а именно в Старой Ладоге, где в то время строилась мощная крепость.

По данным археологических исследований, Старая Ладога существовала задолго до прихода Рюрика и была важным пунктом торгового пути «из варяг в греки»: на территории города обнаружили клад арабских серебряных дирхемов, датируемый 786 годом. Датой же основания города историки считают 753 год, когда других славянских городов вовсе не существовало.

После основания Петром I Новой Ладоги Старая потеряла былое значение и лишилась статуса города. Однако сюда до сих пор приезжают туристы ради древних крепости и храмов, а также живописных видов на Волхов. Городская крепость, построенная по указу местного посадника Павла в 1116 году — древнейший памятник Старой Ладоги, сохранившийся до наших дней. Ранее на ее месте находились еще более древние постройки — укрепления времен Рюрика и Вещего Олега. Последний, по легенде, описанной в первой Новгородской летописи, был похоронен в этих местах: его возможной могилой считается небольшой курган — сопка.

Великий Новгород

862 год считается началом русской государственности — именно тогда, согласно Повести временных лет, произошло знаменитое призвание варягов. На Русь прибыли три брата — Рюрик, Синеус и Трувор, каждый их которых получил в княжение один из славянских городов. Старшему Рюрику достался Новгород. Датой основания города считается 859 год, хотя исторически эти места были заселены еще с V века. Правда, археологические исследования не подтверждают такую дату основания города — самые ранние находки ученых на территории города датируются 930-ми годами.

Новгород всегда занимал заметное место в истории России: здесь правили виднейшие русские князья — Олег Вещий, Ярослав Мудрый, Александр Невский. В XII–XV веках город был независимым центром собственной республики. В Новгороде ведущую роль в управлении городом играло вече — собрание горожан. Они выбирали князя и посадника, устанавливали размеры податей и решали вопросы войны и мира. Московское и Тверское княжества, а также Великое княжество Литовское не один раз пытались подчинить независимый Новгород, и наконец в 1478 году стараниями Ивана III он был присоединен к Москве, после чего несколько потерял былое значение.

Новгород сыграл важную роль в развитии российской исторической науки: благодаря многочисленным найденным здесь берестяным грамотам ученые смогли узнать не только многие факты политической и социальной истории, но и лучше понять культуру повседневности Древней Руси. В основном грамотами были челобитные, купчие, письма, заговоры. Особенно интересными с научной точки зрения оказались грамоты с рисунками мальчика Онфима: датируемые XIII веком, они являются одними из самых древних среди дошедших до нас произведениями детского творчества. На них изображены воины, кони и даже сам Онфим. Сегодня берестяные грамоты можно увидеть в экспозиции Новгородского музея-заповедника.

Из древнейших памятников города до наших дней дошли Новгородский детинец (Кремль) 1044 года, и Софийский собор, построенный по указу князя Ярослава Мудрого в 1045–1050 годах. Сегодня это главные городские достопримечательности, входящие в состав Новгородского городского музея-заповедника. Несмотря на музейный статус, Софийский собор — это действующий храм.

Белозерск, Вологодская область

Согласно Повести временных лет, младший брат Рюрика Синеус сел княжить в Белоозере, современном

Это цитата сообщения СЕМЬЯ_И_ДЕТИ Оригинальное сообщение

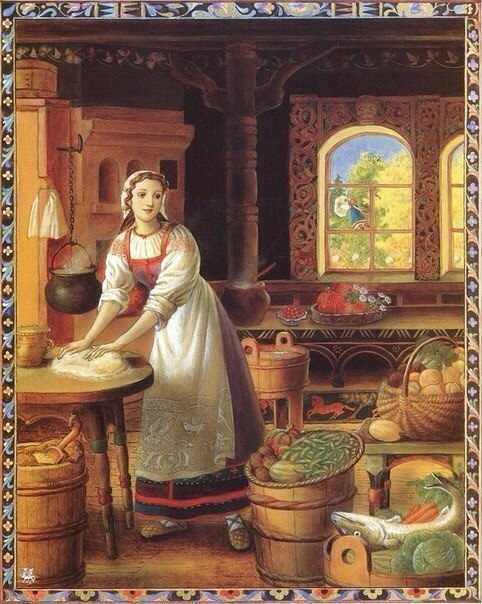

Несмотря на большое количество бытовой техники, у современных женщин проблем с уборкой и наведением порядка не стало меньше. Нанимаются помощники, самой убираться не модно. И даже те, кто не могут нанять помощников, следуя этой моде, просто не убираются.

Несмотря на большое количество бытовой техники, у современных женщин проблем с уборкой и наведением порядка не стало меньше. Нанимаются помощники, самой убираться не модно. И даже те, кто не могут нанять помощников, следуя этой моде, просто не убираются.Жизнь так блестит и переливается со страниц глянцевых журналов, что большинство женщин отравлены этим. Дома не убрано, не уютно, вещи валяются. Женщины ненавидят уборку. Для того чтобы взяться за уборку некоторым нужен «особый настрой», у многих необходимость навести порядок в доме вызывает приступ депрессии «потому что шкафов мало, шмотья много, не знаешь, куда и что приткнуть, аж до головной боли».

Уборка и порядок становятся чем-то обременительным и ужасным. Работа по дому считается пустой тратой времени, ведь в жизни есть столько других интересов. Женщина настолько инфантильна, что она не хочет обременять себя такого рода скучными занятиями. Мы нетерпеливы, считаем, что сегодня желания должны быстро удовлетворяться. Нам бы хотелось, что бы порядок наводился сам или кто-то пришел и сделал бы это за нас. Ведь в журналах все так красиво, и никто не моет посуду. Жизнь должна быть только «ПРИЯТНОЙ», все не приятное за не надобностью исключается.

Современные женщины умеют работать, составлять бизнес-планы, маркетинговые стратегии, но они совсем не умеют налаживать повседневную жизнь и быт.

Это – особое искусство, это особая женская Магия и Волшебство – заниматься своим домом, пространством и делать его счастливым и наполненным. Если вы за этими словами ничего не чувствуете, то вы очень далеко уплыли от своей женской сути в мужские достижения или в инфантильную сказочную страну.

Однажды, исполняя свой коронный номер «Умирающий лебедь» перед парижской публикой, Анна Павлова получила одну из главных наград, о которой может мечтать артист балета: после окончания миниатюры в течение нескольких секунд в зале царила полная тишина, зрители были очарованы грациозным исполнением балерины, а затем одарили ее бурными овациями. В тот день Павлова трижды танцевала лебедя. Публика всегда с невероятным восторгом встречала Анну в этом образе, поскольку она была в нем невероятно хороша.

Друзья детства.

Номер «Умирающий лебедь» был поставлен специально для Павловой ее коллегой Михаилом Фокиным. Они вместе учились в Императорском театральном училище, знали друг друга с детства и часто выступали в паре. Когда Фокин стал пробовать свои силы в качестве постановщика, он нашел в лице Павловой идеальную исполнительницу своих замыслов. Она легко соглашалась на перевоплощения, в результате которых ее иногда было просто не узнать на сцене, и не гналась за техническими трюками. Однажды для балета «Египетская ночь» Фокин попросил Анну нанести на тело специальную краску, чтобы походить на восточную девушку, затем удлинил ей разрез глаз и брови с помощью карандаша. Эти нехитрые манипуляции за несколько минут превратили Павлову в ее героиню Таор. Для того времени такие эксперименты были в новинку. Удивительно, но и для Анны нельзя было найти более подходящего балетмейстера. Она крайне редко вносила какие-то изменения в первоначальный замысел постановок Фокина, в отличие от других, где принимала участие. Если Павлова не понимала логической связи движений и рисунка танца в целом, она без тени смущения корректировала его под себя.

Импровизация

В начале 1908 года хор Императорского оперного театра попросил Павлову принять участие в их благотворительном концерте, который должен был пройти в Дворянском собрании. К этому событию балерина планировала поставить небольшой номер и попросила Фокина помочь ей выбрать подходящую музыку. Хореограф в то время увлекался игрой на мандолине и старательно разучивал дома «Лебедя» Камиля Сен-Санса, поэтому предложил балерине именно эту композицию. К тому же хрупкий силуэт Павловой говорил, что она создана для этой роли. Анна идею поддержала, и снова обратилась к Фокину с просьбой — на этот раз выступить в качестве балетмейстера номера. Для постановки танца, который даже спустя годы будет исполняться многими ведущими балеринами по всему миру, хореографу потребовалось всего несколько минут. Практически все от начала до конца было импровизацией. Михаил танцевал перед Анной, она — тут же, позади него. Затем Павлова начала пробовать исполнять номер одна, а Фокин подсказывал ей, как правильно держать руки. В итоге им удалось вложить в эти две с половиной минуты совершенную технику и выразительность, создав самый удачный номер Павловой. Кстати, Сен-Санс был крайне удивлён таким трагическим прочтением своего произведения, поскольку по его задумке лебедь в финале вовсе не умирал.

Выдающаяся русская советская балерина Галина Уланова создала лирический образ в «Лебеде». Образ страдающей, но и устремлённой к жизни птицы. Последние мгновения жизни лебедя Улановой это пронзительный взгляд вверх, к небу.

М. М. Плисецкая исполняла номер на музыку Сен-Санса в редакции Суламифи

Это цитата сообщения Волшебная__шкатулочка Оригинальное сообщение

Пять упражнений для… удовольствия!

Это цитата сообщения Владимир_Шильников Оригинальное сообщение

Если выявлено подключение к домашней закрытой сети, срочно сменить пароль к Wi-Fi сети на своем роутере, максимально усложнив пароль. Причин подключения может быть несколько, например: вы установили очень легкий, один из часто используемых паролей; вы или ваш ребенок поделился с соседом паролем или подобное; к вашей домашней сети очень нужно было подключиться(“значит взлом сети” самый плохой случай, в этом случае либо хотели получить доступ к вашим компьютерам, либо доступ в интернет, но через ваш роутер и вашего провайдера).