В Великий Четверг Церковь вспоминает Тайную вечерю, молитву Христа в Гефсиманском саду и Его арест. Последняя трапеза Спасителя с учениками, устроенная по случаю иудейской Пасхи, стала для христиан одним из важнейших событий. Именно на ней Он установил таинство Причастия — разломил хлеб и раздал со словами: сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание, а затем благословил чашу с вином: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается (Лк 22:19–20). Кроме того, Христос дал своим последователям ключевую заповедь: Любите друг друга (Ин 13:34).

После Тайной Вечери Христос пошел с апостолами в Гефсиманский сад. Он ушел помолиться, взяв с собой Петра, Иакова и Иоанна. Среди древних олив, «пав на лицо свое», Спаситель молился Своему Отцу, дабы его миновала «чаша сия» — мучительная смерть за грехи человечества. Последние часы на воле Христос хотел провести со своими ближайшими учениками. Но, возвратившись к ним, обнаружил их спящими. Тогда Он обратился к Петру: Симон! ты спишь? не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна (Мк 14:37–38).

И, опять отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что́ Ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: вы всё еще спите и почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем; вот, приблизился предающий Меня (Мк 14:39–42).

Навстречу им уже шла толпа вооруженных людей, а среди них Иуда Искариот, покинувший Тайную Вечерю в тот момент, когда Христос раскрыл его коварный замысел. Иуда предал Спасителя в руки воинов, и те повели его на суд, глумясь над Ним и нанося Ему удары.

«Тайная вечеря» Николая Ге

Последняя трапеза Христа с учениками подробно описана в Евангелиях и полна драматичных сцен. Одну из них изобразил Николай Ге на картине «Тайная вечеря», хранящейся в Русском музее: Христос раскрывает своим ближайшим ученикам, что один из них предаст Его на смерть.

1

Христос, «возмутившись духом», сказал: Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня (Ин 13:21). В этот момент Он вместе с апостолами не сидит за пасхальным столом, а возлежит — по обычаю, широко распространенному в Древнем Риме и на Востоке.

2

Апостол Иоанн после слов Спасителя о предателе спрашивает у Него, кто же это? На что Христос отвечает: Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам (Ин 13:26).

3

Апостол Андрей.

4

Апостол Иаков.

5

Пасхальный стол. По Закону каждому иудею на Пасху предписывалось принести жертву в Иерусалимском храме, поэтому в город стекались верующие со всего света. Там же они проводили праздничную трапезу, которая называется седер. Обычно ее принято устраивать в первый пасхальный вечер (в год смерти Христа он выпадал на пятницу), но мест для всех паломников не хватало, поэтому седеры проводили в течение всей недели до Пасхи. Христос с учениками устроили трапезу в Сионской горнице за день до наступления праздника. Согласно иудейскому Закону на праздничном столе должны быть вино и пресный хлеб (они изображены на картине), а также соленая вода, куриные яйца и горькие травы — символы страдания еврейского народа в египетском плену и его спасения Моисеем.

6

Ученики Христа, которые, услышав слова о предателе, озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит (Ин 13:22).

7

Апостол Петр, который подал Иоанну знак, чтобы тот спросил Учителя о предателе.

8

Иуда Искариот, накидывающий на себя верхнюю одежду, чтобы уйти. Художник намеренно изобразил его спиной ко Христу и апостолам, подчеркивая — он отвернулся, предал их. Евангелисты повествуют, что в Иуду вселился сатана. Однако относительно того, когда это произошло, их свидетельства разнятся. Лука утверждает: это случилось еще до Тайной Вечери, когда Иуда предложил первосвященникам предать Учителя. Иоанн же

В Страстную среду Церковь вспоминает предательство Иуды. О самом предательстве и его мотивах известно мало. Однако, основываясь на Евангелии от Иоанна, церковное предание говорит о том, что Иуда был вор: Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали (Ин 12:3–6).

В Евангелиях же от Матфея и Марка говорится о том, что первосвященники предложили ему за выдачу Христа плату, равную шестимесячному жалованию простого рабочего или воина — 30 сребреников.

И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его (Мк 14:10–11).

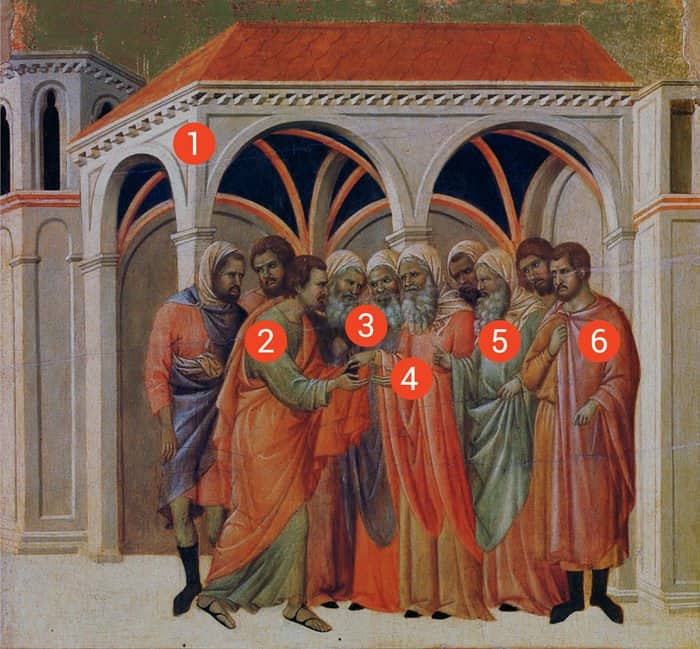

Дуччо изобразил момент передачи этого гонорара в руки предателя, хотя в Евангелии не указано, когда именно он получил деньги — до или после ареста своего Учителя.

1

Здание для заседаний синедриона при Иерусалимском храме. Иудеи признают только один храм, где приносится жертва Богу. Вначале это был храм, построенный царем Соломоном, чтобы заменить переносную Скинию собрания со скрижалями Завета. Но от этого первого храма ко времени жизни Спасителя практически ничего не осталось — его разрушили вавилоняне еще в VI веке до нашей эры. С V века до нашей эры Иерусалимский храм начали восстанавливать. Завершил строительство второго храма царь Ирод Великий (тот, что приказал убить всех младенцев в Вифлееме, надеясь, что среди них окажется и Богомладенец). Это было — даже по современным меркам — грандиозное строение, целый комплекс зданий различного назначения. Именно там жили и проводили свои заседания члены синедриона. Второй Иерусалимский храм разрушили римляне в 70 году нашей эры.

2

Иуда Искариот. В Евангелии о нем говорится мало. Известно, что он был хранителем ящика с деньгами, которые люди жертвовали Христу и 12-ти апостолам. А прозвище Искариот (дословно: «из города Кариофа»), скорее всего, указывает на то, что Иуда был уроженцем Иудеи, а не Галилеи, как Христос и остальные апостолы. Подробнее о нем здесь.

3

Первосвященники. Члены этого духовного сословия выделялись из толпы особым облачением: длинной рубахой (хитоном) с накинутой поверх ризой — длинным куском ткани, напоминавшем плащ. А их головы, согласно иудейскому закону, всегда были покрыты.

4

Первосвященник Анна. Он принадлежал к особому сословию «великих священников», которые имели право совершать службы в скинии Иерусалимского храма. Там хранился ковчег со скрижалями, на которых были высечены Десять заповедей, данных Богом пророку Моисею. Титул первосвященника передавался по наследству. Первым из них был Аарон, брат Моисея.

5

Первосвященник Каиафа, тесть Анны. Именно к нему Анна послал арестованного Христа, так как в тот год не обладал всеми полномочиями: титул первосвященника ежегодно переходил от одного представителя рода Аарона к другому, и в год распятия Христа им был наделен Каиафа (Ин 11:49).

6

Члены синедриона — высшего судебного органа Древней Иудеи. Именно он обвинил Христа в богохульстве за то, что Он называл себя Сыном Божиим. Во времена правления римлян синедрион рассматривал в основном религиозные дела — гражданские и уголовные находились в ведении императорского наместника. Членами синедриона были избранные служители Иерусалимского храма — первосвященники, коэны (священники) и левиты (помощники священников,

Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Мф. 24.42

Православная церковь вступает в Страстную седмицу, которую верующие проживают вместе со Спасителем. Эти важнейшие в истории человечества события много веков вдохновляют художников, и сегодня «Фома» знакомит вас с наиболее интересными их произведениями, посвященными последним дням земной жизни Христа

В Страстной вторник во время богослужения читается евангельская притча о десяти девах, которую Спаситель рассказывает для того, чтобы показать, как верующим можно попасть в Царствие Небесное. Христос часто говорил со своими современниками притчами, отражавшими знакомые им обычаи Древнего Востока, — так им было легче Его понять.

Десять дев — пять разумных и пять неразумных — ночью вышли навстречу жениху. В те времена, если будущие супруги жили далеко друг от друга, то ночью они устраивали торжественную процессию с факелами и светильниками к условленному месту, в сопровождении своих друзей и подруг. Но неразумные девы, в отличие от мудрых, не взяли с собой запаса масла для светильников. Ждать жениха возле дома невесты пришлось долго, девушек сморил сон. Когда же в полночь раздался крик: Вот, жених грядет, выходите навстречу ему (Мф 25:6), мудрые девы долили масла в свои светильники, а у неразумных все масло выгорело, пришлось бежать покупать новое. Но пока они бегали, мудрые девы встретили жениха и зашли с ним в его дом.

После приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий (Мф 25:11–13).

На картине Джеймса Тиссо «Неразумные девы», хранящейся в Бруклинском музее, они изображены заснувшими в ожидании жениха, который вот-вот появится.

1

Неразумные девы спят. Согласно древнеиудейским традициям, подруги невесты надевали одинаковые белые наряды — символ чистоты и покрывали головы большими покрывалами. А саму невесту укутывали так, чтобы не было видно ее лица — оно должно быть оставаться закрытым вплоть до начала свадебной церемонии.

2

Горящие лампы. Такие светильники делались из глины и имели два отверстия: одно для фитиля (носик), другое — чтобы наливать масло (тулово).

3

Пол в доме невесты устлан розами по восточному обычаю. Именно оттуда пошел обычай считать розу символом любви. В древности на Востоке этот цветок был неотъемлемой частью свадебных церемоний.

На другой картине Тиссо мудрые девы бегут навстречу жениху.

1

Мудрые девы бегут навстречу жениху. Встретившись, все шли в дом жениха или в дом его родителей заполнять документ, который называется кетуба — в нем были прописаны права и обязанности супругов.

2

Колбы, наполненные запасным маслом. В древности для светильников использовали либо оливковое масло, либо растопленный жир.

Притча о мудрых и неразумных девах, символизирующих души человеческие, показывает, что и верующие в Сына Божия Господа Иисуса Христа и надеющиеся войти в Царство Небесное, несмотря на веру их, будут подвергнуты последнему испытанию на Страшном Суде и тогда приняты в Царство Небесное или отвергнуты навсегда.

Свое второе пришествие Христос изобразил здесь под хорошо известным евреям образом пришествия жениха в дом невесты во время ритуала бракосочетания. По древнему восточному обычаю, после сговора, жених отправляется в сопровождении родных и друзей в дом невесты, которая ждет его в лучшем наряде, окруженная подругами. Свадебное торжество происходило, обычно, ночью, поэтому подруги невесты встречали жениха с горящими светильниками и, так как

По завершении канона утрени, также во все первые три дня Страстной седмицы, звучит так называемый ексапостиларий, или, по-русски, светилен: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный…». В нем продолжает раскрываться глубокий богослужебный образ взаимосвязи Христа Спасителя и человеческой души, как взаимоотношений Жениха и невесты. Брак души со Христом — это таинственное единение Бога и человека в вечности, в Царстве Небесном. И этот небесный брачный «чертог» христианин уже видит, но сокрушается о том: «одежды не имам», то есть плодов духовной жизни (см.: Гал. 5, 22), «да вниду в онь» (чтобы войти в него); и далее уже прямое прошение к Богу о даровании необходимой для спасения душевной чистоты: «просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя».

Термин "ексапостиларий" происходит от того, что в ексапостиларии содержится просьба ко Христу прийти на помощь молящимся, то есть послать свою силу и благодать грешным людям. Термин "светилен" происходит от содержания светильнов: в них говорится о Христе, которого называют светом, и содержится просьба прийти в души молящихся и освятить их Собою, то есть послать духовный разум, увидеть свои грехи, дать силы для борьбы с немощами и пороками.

Удачная фотография появляется каждый раз неожиданно, как нечто большее, чем сумма запечатленных объектов. В то же время бывает, что иной неудачный кадр вызывает бурю воспоминаний, или за ним стоит целая история. Иногда это просто мостик в прошлое, а иногда — целое зеркало, которое позволяет заглянуть в себя ушедшего…

Огонь

Иерусалим. Великая Суббота, 19 апреля 2014.

Фото демонстрировалось в московской арт-галерее «Романов двор» в рамках фотовыставки «Пасхальный свет» в октябре 2018 г.

Это утро не предвещало ничего хорошего. Нас забыли внести в список паломников, которых должны были провести в Храм Гроба Господня в этот праздничный день. Высадив нас у стен Старого Города, таксист-араб попытался нам помочь, но, не договорившись с охраной, сочувственно улыбнулся: всё закрыли в целях безопасности. Нужно было приезжать еще вчера, а то и раньше. Но буквально за пару часов мы преодолели все кордоны и попали в Храм… Позже местный экскурсовод уверял нас, что такое невозможно.

Ночная молитва

«Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны». В 1930-1940-х годах при создании Рыбинского водохранилища было затоплено 700 сел и деревень, более ста храмов, 4 монастыря. 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свою малую родину. Брейтово — старинная, почти полностью затопленная

и отстроенная заново деревня на берегу рукотворного моря. В память о затоплении силами местного священника Анатолия Денисова в деревне проводятся ночные молитвенные стояния.

Отец Сергий

Ярославская обл., 2015

— Меня спрашивают, обязательно ли поститься. Я так скажу: не надо вовсе. Это же так трудно столько времени не есть мясного и прочего скоромного. Не поститесь! Заболеете какой-нибудь болезнью, раком ли или еще чем-то, что ничего есть нельзя будет — тогда отпоститесь за всю жизнь. Ну, а если кто хочет безболезненно отпоститься, тогда — милости просим соблюдать все, что о постах установила Православная Церковь. Еще спрашивают меня, как часто нужно ходить в храм — каждый ли день, раз в месяц или раз в год. А я скажу так: не надо ходить. Ведь это так трудно — выстоять службу, подойти к исповеди, причаститься. Не ходите! А помрете — и попадете к Гитлеру. И будете вечно рядом с ним. Вечно! Или не с Гитлером, а с кем-нибудь еще хуже, с которым не только часу, двух минут невозможно рядом пробыть. А вы будете вечно!.. Ну, а если кто-то из вас хочет после смерти вечно быть рядом с Александром Васильевичем Суворовым или каким-нибудь иным таким же хорошим человеком, тогда — добро пожаловать в храм Божий!

…Отец Сергий Вишневский, настоятель храма Флора и Лавра в селе Флоровском, умер в марте 2017 года, на 92 году жизни.

Сбор урожая

Иерусалим, Елеонский Вознесенский монастырь, осень 2013.

Неподалеку, в нескольких десятках метров, — место вознесения Христа и камень, на котором в этот момент стояла Богородица. Иерусалим дает уникальное ощущение причастности к библейским событиям: те же дороги между крутыми холмами, которыми ходил Спаситель, те же шумные рынки, наполненные темпераментными торговцами, те же маслины Гефсиманского сада, праотеческие могилы и извилистые улочки под всегда покрытым дымкой иерусалимским солнцем. Всё остановилось, будто для тебя: прикоснись, почувствуй, унеси с собой, сколько сможешь, — всё здесь твоё, будто и всегда было внутри тебя.

Синица в руке

Крым, Космо-Дамианский монастырь, август 2011.

Синичка уже почти пришла в себя, открыла глаза и скоро вспорхнет с руки, хотя за полчаса до этого лежала на пороге, на лету врезавшись в стеклянную дверь братского корпуса монастыря. Один из монахов подобрал ее, и, нежно поглаживая, приговаривал:

— Ну что же ты, глупенькая, читать не умеешь? На двери же по-русски написано: «Без благословения не входить!»

"Се Жених грядет в полунощи..."- эта молитва звучит в храме в первые три дня Страстной седмицы. В ней содержится призыв к духовному бодрствованию. Земная жизнь человека – это испытание, подготовка к встрече с Христом и жизнью Вечной. Но никто не знает, когда, в какой момент, оборвется его земной путь. «В чем застану, в том и сужу», - говорит Господь.

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.

Перевод:

Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого Он найдёт бодрствующим. Недостоин же тот, которого Он найдёт в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти и остаться вне затворённых дверей Царства. Но восстань, взывая: Свят, свят, свят, Боже, Богородицей (Ее молитвами) помилуй нас.

Песнопение «Се Жених грядет» напоминает евангельскую притчу «О десяти девах». Спаситель сравнивает Царствие Небесное с десятью девами, которые, по древнему обычаю, взяв светильники свои, выходили навстречу жениху.

Также в основе текста молитвы может лежать и притча «О верном слуге» (Или Притча о хозяине дома).

Евангелие от Луки: «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими… Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий…

Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, — то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными…» ( Лк. 12:36-46).

Православная церковь вступает в Страстную седмицу, которую верующие проживают вместе со Спасителем. Эти важнейшие в истории человечества события много веков вдохновляют художников, и сегодня православный журнал «Фома» знакомит вас с наиболее интересными их произведениями, посвященными последним дням земной жизни Христа. В понедельник в церкви вспоминают Иосифа. Иосиф считается Ветхозаветным образом Иисуса Христа. Его также предают. Если в случаи Иосифа его предали братья, то во втором случаи Иисуса предал его же ученик. В одном и во втором случаи сребролюбие побеждает любовь к человеку.

Великий понедельник — «Дети Иакова продают своего брата Иосифа» русского художника второй половины XIX века Константина Флавицкого

В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветную историю о том, как дети праотца Иакова продали в рабство своего брата Иосифа. Эта история стала прообразом предательства Христа Иудой Искариотом.

Сыновья Иакова стали основателями 12 колен (родов) Израилевых. Но одного из них, Иосифа, отец любил больше других. За что братья его недолюбливали. Он же был праведен и любил Бога. Когда же он пересказал им свой вещий сон о том, что будет царствовать над ними, это стало последней каплей — они решили его убить. Но в итоге продали младшего брата в рабство, после чего он оказался в Египте.

В Египте Иосифу повезло: со временем он стал толковать сны самому фараону. А после того как предсказал правителю, что страну ждет семь урожайных лет, а затем — семь голодных, получил придворную должность и стал практически управлять всей страной.

И когда в Египте и соседних странах начался голод, именно Иосиф снабжал зерном народ.

Не обошел неурожай и семью Иакова, и он отправил нескольких сыновей в Египет за зерном. Иосиф, увидев братьев, узнал их, но не подал вида и заявил, что это вражеские шпионы, а потом потребовал отдать в рабство самого младшего из сыновей Иакова — Вениамина. Братья пришли в отчаяние, говоря (с Иосифом они общались через переводчика, думая, что он их не понимает): Точно мы наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие» (Быт 42:21).

Услышав это, Иосиф ушел в свои покои и заплакал, а вернувшись, приказал задержать одного из братьев, Симеона, как заложника, пока не приведут к нему Вениамина. И дав им зерно, отпустил домой.

Услышав рассказ сыновей о том, что случилось в Египте, Иаков наотрез отказался отдавать младшего в рабство. Но когда и привезенное ими зерно кончилось, все же уступил. Второй раз за зерном братья пришли к Иосифу все вместе. И когда тот вдруг устроил для них обильное угощение, пришли в недоумение: за что им такая честь. Тут Иосиф не выдержал, расплакался и сказал: Я — Иосиф. Жив ли еще отец мой? (Быт 45:3). И обнял братьев, простив им их злодеяние. А затем переселил в Египет и Иакова со всей его многочисленной семьей и имуществом, т. е. весь род Израилев. Фараон отвел им для поселения округ Гесем.

Спустя много лет еврейский народ попадет в Египте в рабство, откуда его выведет пророк Моисей.

На хранящейся в Русском музее картине Константина Флавицкого «Дети Иакова продают своего брата Иосифа» запечатлен момент передачи Иосифа купцам.

1

Иосиф, который умоляет братьев не продавать его в рабство купцам. В то время торговля людьми была в порядке вещей, рабы обычно занимались тяжелым трудом, либо следили за хозяйством своего господина.

2

Иуда, один из сыновей Иакова. Поначалу братья кинули Иосифа в пересохший колодец, но именно он сказал: что пользы, если мы убьем брата нашего и

«Воскрешение Лазаря». Караваджо

В 1608 году Караваджо бежал с Мальты. Он и там умудрился повздорить и оказаться в тюрьме. Его приютил в Сиракузах старый друг и ученик, который и помог осуществить побег с острова рыцарей. Тут же новость облетела Сицилию, и на прославленного художника обрушились заказы. Он получил заказ для церкви святой Лючии. Сразу откликнулся на него, тем более, что был без средств к существованию. Он написал «Погребение святой Лючии», которая считалась покровительницей Сиракуз, достаточно быстро, всего за два месяца. Но многим картина показалась мрачной, серой и скупой в колорите. Поэтому, как только Караваджо получил гонорар, он отправился в Мессину, тем более, что мальтийские рыцари напали на его след.

В Мессине Караваджо познакомился с успешным и состоятельным купцом Джовани Баттиста де Ладзари, который предложил художнику что-нибудь для него написать. Караваджо, как было тогда принято, написал образ святого покровителя заказчика - обратился к теме воскрешения Лазаря.

Мрачные катакомбы, два человека держат тело Лазаря, умершего четыре дня назад. Караваджо обычно писал с натуры, поэтому и здесь он нанял людей, чтобы те позировали ему. Он даже велел принести ему выкопанное тело недавно убитого юноши. И хотя натурщики категорически отказывались держать в руках тело, Караваджо настоял на своем. Говорят, он даже пригрозил им клинком.

"Воскрешение Лазаря" (1609)

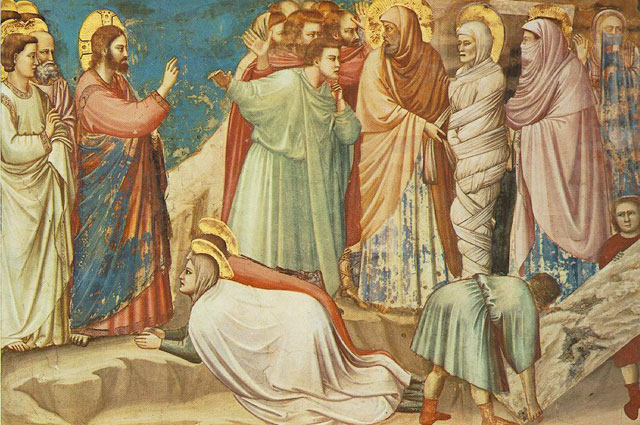

Фреска Джотто «Воскрешение Лазаря» (1304-1306)

Согласно подсчётам искусствоведов, на создание фрески Джотто ди Бондоне (или просто Джотто) потратил 852 дня — художник писал по влажной штукатурке, и каждый день её наносили ровно столько, сколько он мог «освоить» за раз. Каждый персонаж фрески — словно драматический герой: Иисус излучает божественную силу, Лазарь напоминает тряпичную куклу, его благодарные сёстры Марфа и Мария бросаются в ноги Чудотворцу, а оставшиеся герои или изумлены произошедшим, или закрывают лицо от смрада, исходящего от тела Лазаря. Работа находится в Капелле дель Арена (Падуя).

Фрагмент фрески Джотто «Воскрешение Лазаря». Написана в 1304-1306 годы.

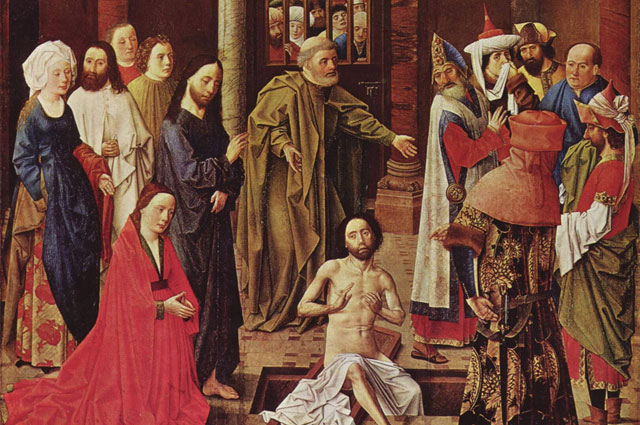

Картина Альберта ван Оуватера «Воскрешение Лазаря» (около 1450)

О нидерландском художнике, которого называют мастером пейзажа, не сохранилось практически никакой информации, однако «Воскрешение Лазаря» — единственное полотно, чья «принадлежность» кисти Оуватера не вызывает никаких сомнений. Героев живописец «разместил» не в тёмной пещере, а в просторном помещении с высоким сводчатым потолком, колоннами и окнами, из которых льётся свет.

Фрагмент картины «Воскрешение Лазаря» Альберта ван Оуватера. Написана около 1450 года.

Картина Гверчино «Воскрешение Лазаря» (1619)

Картина Гверчино «Воскрешение Лазаря» (1619)

Итальянский живописец Гверчино принадлежал к Болонской школе. Согласно принципам этого «течения», библейские сюжеты не могли быть изображенными грубо или лишёнными красоты, поэтому, создавая свой шедевр, автор пригласил только красивых натурщиков, а его Лазарь «пышет» здоровьем. Гверчино использовал много тёмных красок, однако его герои словно «выхвачены» из мрака.

Картина Рембрандта Харменса ван Рейна «Воскрешение Лазаря» (около 1630)

Рембрандт Харменс ван Рейн «Воскрешение Лазаря». 1630 год.

Около 1630 года из-под кисти непревзойденного мастера живописи Харменса Ван Рейна Рембранда вышел один из его знаменитых шедевров «Воскрешение Лазаря». Картина была написано маслом по дереву. Полотно, которое Рембранд создал в разгар эпохи Возрождения, является жемчужиной мировой живописи. На данный момент оно является

Это цитата сообщения EFACHKA Оригинальное сообщение

Только домашний батон может так дивно пахнуть и хрустеть. Да, в супермаркетах можно купить самые необычные хлебные изделия, но в них нет главного компонента — любви.

Он напоминает тот самый батон из детства! Идеально подойдет и в качестве сопровождения к основным блюдам, и как основа для вкусных бутербродов. Итак, время приготовить домашний батон в духовке.

«Начало Евангелия» – слова, которыми апостол Марк открыл свой рассказ об Иисусе Христе (Мк. 1:1). В фильме эти слова подводят зрителей к размышлению о том, Кто такой Иисус и как прошла Его жизнь до того момента, когда Он вышел на проповедь. Иисус Христос – самый известный Человек на земле. Каждый из нас, назначая дату встречи, планируя будущее или вспоминая прошлое, вольно или невольно соотносит свою жизнь с Иисусом Христом – ведь именно Его рождение стало отправной точкой для летоисчисления, вытеснив все остальные календари. Но далеко не все знают о том, Кто Он, этот самый известный Человек. Почему Его называют и человеком, и Богом, и Сыном Божьим? В первой серии восьмисерийного цикла «Иисус Христос. Жизнь и учение» митрополит Волоколамский Иларион приглашает зрителей поразмышлять над первыми главами четырех Евангелий. Где родился Иисус Христос? Кто были Его родители? Как Он учился и почему нет никаких сведений о почти двадцати годах Его жизни? И почему мы обращаемся к четырем Евангелиям, неужели Бог не мог даровать одну священную книгу об Иисусе Христе? Ответы на эти трудные вопросы митрополит Иларион облекает в простые, понятные и часто неожиданные образы. Всматриваясь в места, где прошло детство Иисуса Христа, глядя на кадры, помогающие представить Его занятия в юности, зрители вместе с тем получат компетентный богословский комментарий, раскрывающий величие Иисуса Христа — Сына Божия и Сына Человеческого. Посещайте Jesus-portal.ru, подписывайтесь на наш youtube-канал, узнавайте о видеопремьерах первыми! Телеграм-канал портал «Иисус» (https://t.me/JesusPortalRu, или https://tlgg.ru/JesusPortalRu) - самый удобный способ узнавать первыми о ВСЕХ публикациях. Еще больше удивительных подробностей о жизни и учении Иисуса Христа вы сможете узнать в фундаментальном труде митрополита Илариона, положенном в основу этого фильма: книге в шести томах «Иисус Христос. Жизнь и учение». Приобрести книгу можно онлайн в церковной лавке храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость на Большой Ордынке ( http://orthodoxy-shop.ru/magazin/prod... ) или в онлайн-магазине «Остров книг» (http://ostrovknig.ru/author/mitropoli.

Это цитата сообщения liudmila_leto Оригинальное сообщение

Сложная хореография, многочисленные смены декораций, зрелищные пантомимные сцены, балы, драгуны и бандиты. Это изящный игровой балет, балет «плаща и шпаги», пропустить который было бы непростительной ошибкой. Главная роль блестяще исполнена звездой мировой сцены и признанным королем танца – Дэвидом Холбергом. Именно он раскрывает образ Марко Спада, «благородного» бандита и любящего отца.

Балет «Марко Спада, или Дочь разбойника» родился на сцене Парижской оперы: премьера состоялась 1 апреля 1857 года. Интересный спектакль в трех актах и шести картинах поставил великий французский хореограф Жозеф Мазилье на сюжет одноименной комической оперы Даниэля Франсуа Эспри Обера, созданной в 1852 году; либретто написал молодой драматург Эжен Скриб. Забавный балет понравился публике и продержался в репертуаре Парижской оперы относительно долго.

15 марта 1981 года на сцене Римской оперы состоялось возрождение балета «Марко Спада». Хореографию, декорации и костюмы сочинил, по мотивам старинного спектакля, Пьер Лакотт, известный специалист по восстановлению забытых спектаклей балетной классики.

8 ноября 2013 года балет «Марко Спада» в постановке Пьера Лакотта появился на исторической сцене Большого театра России.

Посмотреть ее можно только сегодня до 22:00 мск.!

(ниже см. запись этого балета с Рудольфом Нуреевым)

Похвала Пресвятой Богородицы

Похвала Пресвятой Богородицы

В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой Богородице.

Этот праздник установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. При императоре Ираклии, когда Патриарх Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой Богородицы[1] по городским стенам, умолял Господа о защите от персидских и скифских войск, осаждавших Константинополь, тогда народ искал защиты в храмах Божиих, день и ночь умоляя Усердную Заступницу спасти свой город.

Император Константин Великий, основатель Константинополя, посвятил город Божией Матери и почитал Пресвятую Деву покровительницею своею и своей новой столицы. Многие храмы в честь Божией Матери были воздвигнуты в Константинополе. Во Влахернском храме хранилась Ее икона, написанная святым евангелистом Лукой. В ночь, когда соединенные силы агарян и персов с моря и с суши двинулись на город, внезапно восстала страшная буря, которая рассеяла и потопила суда нападавших. Остальные враги со стыдом бежали. Тогда во всю эту ночь благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил Защитнице града победную, всенощную и неседальную (акафист – греч. букв. неседальный) песнь: «Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице!» И с того времени, в воспоминание столь великого чуда, Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией Матери и священные предметы земной Ее жизни – риза и пояс Ее. Но позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги, и с того времени сделался общим для всей Восточной Церкви.