МИСТЕРИИ ТАММУЗА И АДОНИСА

30-08-2012 22:37

Миф о Таммузе и Иштар является одним из наиболее ранних примеров аллегории об умирающем боге. Из-за плохой сохранности табличек, на которых записаны легенды, невозможно уловить больше, чем фрагментарные детали обрядов Таммуза.

Умирающая и воскресающая природа странно раздвоена в Таммузе и Иштар как natura naturata и natura naturans; первая в своем мужском, вторая в своем женском естестве. Во всяком случае, Таммуз — символ расцветающей и увядающей природы.

Будучи эзотерическим богом солнца, Таммуз не занимал первых мест среди божеств, которым поклонялись вавилоняне, лишенные глубокого понимания значимости этого бога и считавшие его богом земледелия и духом растительности. Таммуз занимал примечательное положение сына и мужа Иштар, вавилонской и ассирийской Матери-Богини.

Иштар, которой посвящена планета Венера, была наиболее почитаемым божеством вавилонского и ассирийского пантеона. Она, вероятно, была тождественна Астарте и Афродите. История ее схождения в подземный мир в поисках эликсира, который только и мог вернуть к жизни Таммуза, является ключом к ритуалам ее Мистерий. Таммуз, празднества в честь которого проходили как раз накануне летнего солнцестояния, умер в месяце, который в древности носил его имя.

И вот Таммуз покинул свет дня, стал жителем преисподней, где царствует Нергал и его грозная супруга Эрешкигаль. Иштар обвинялась Издубаром (Нимродом) в том, что она, самое малое косвенно, была причиной его гибели. «Стала мыслить Иштар о стране без возврата». С распростертыми крыльями она слетела вниз к воротам смерти. Там нет света, живущие там питаются землей и пребывают в пыли. На запорах ворот дома Иркалла осела пыль, а стражники были покрыты перьями, как птицы. Иштар потребовала от них открыть ворота, заявив, что, если они не сделают этого, она сокрушит ограду, сорвет ворота с петель и разбудит мертвых пожирателей живого. Стражники попросили ее потерпеть, потому что они должны сходить к царице Гадеса и спросить у нее разрешения пропустить Иштар, но только тем путем, каким входят в этот скорбный дом все другие.

Огорчилась владычица мрака Эрешкигаль, узнав, что пришла сестра ее Иштар, жаль ей богиню и ее неотвратимую судьбу. По ее приказанию страж пропускает Иштар через семеро врат, снимая с нее последовательно украшение за украшением, под конец даже ризу стыда; обнаженной является она к Эрешкигаль. Та насылает болезни на ее глаза, чресла, ноги, сердце, голову, всю ее — и с этого мгновения прекратилось всякое плодотворение на земле, вся живая природа заснула.

Испугались высшие боги, посылают слугу к Эрешкигаль с властным словом. Эрешкигаль проклинает слугу, но переданное им слово исполняет; по ее приказу прислужник Намтар окропляет Иштар живой водой, ведет обратно через семеро врат, возвращая ей у каждых последовательно отнятые украшения. Конец гимна плохо сохранился и загадочен, но все же видно, что и Таммузу уделяют живой воды, что он воссоединяется с возлюбившей его богиней. Опять весна на земле.

* * * Мистерии Адониса праздновались ежегодно во многих частях Египта, Финикии и Вавилона. Имя Адон означает «Повелитель»; оно прилагалось к солнцу, а позднее было заимствовано евреями как экзотерическое имя для их Бога (Адонай).

Одним из центров культа Адона и Астарты был город Библ в Финикии. Адон был ранен вепрем на охоте в роще Ливана и умер от раны; на память об этом библийцы ежегодно справляют оргии¹ с плачем и ударами в грудь, после чего приносят ему заупокойные жертвы как мертвому. А на следующий день они выносят его изображение из усыпальницы, объявляют его живым и чествуют отрезанием своих волос и религиозной проституцией. В эти дни будто бы и протекающая мимо Библа река, тоже носящая имя Адона, окрашивает свои волны в багровый цвет.

_________________________

[1] ὄργια τά

1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии (ὄ. τῆς Ἀφροδίτης Arph. — оргии в честь Афродиты);

2) священнодействие или жертвоприношение (ὀργίων μαντεύματα Soph. — пророчества жертвоприношений);

3) празднество, праздник

Местом столкновения и слияния финикийского и греческого элементов был остров Кипр; здесь финикийская Астарта превратилась сначала в «кипрскую богиню» (Киприду), а затем в Афродиту; [237x166] здесь была помещена и родина ее любимца. Миф о нем получил следующую форму. Смирна, мать Адониса, была обращена в

[237x166] здесь была помещена и родина ее любимца. Миф о нем получил следующую форму. Смирна, мать Адониса, была обращена в Читать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Миф о Таммузе и Иштар является одним из наиболее ранних примеров аллегории об умирающем боге. Из-за плохой сохранности табличек, на которых записаны легенды, невозможно уловить больше, чем фрагментарные детали обрядов Таммуза.

Умирающая и воскресающая природа странно раздвоена в Таммузе и Иштар как natura naturata и natura naturans; первая в своем мужском, вторая в своем женском естестве. Во всяком случае, Таммуз — символ расцветающей и увядающей природы.

«О, пастырь! — поется в жалобном гимне в честь него, — ты — семя, не отведавшее влаги в борозде, зародыш, не принесший плода в поле, деревцо, не посаженное у орошающей струи, деревцо, корни которого подрезаны, лоза, не отведавшая влаги в борозде».

Будучи эзотерическим богом солнца, Таммуз не занимал первых мест среди божеств, которым поклонялись вавилоняне, лишенные глубокого понимания значимости этого бога и считавшие его богом земледелия и духом растительности. Таммуз занимал примечательное положение сына и мужа Иштар, вавилонской и ассирийской Матери-Богини.

Иштар, которой посвящена планета Венера, была наиболее почитаемым божеством вавилонского и ассирийского пантеона. Она, вероятно, была тождественна Астарте и Афродите. История ее схождения в подземный мир в поисках эликсира, который только и мог вернуть к жизни Таммуза, является ключом к ритуалам ее Мистерий. Таммуз, празднества в честь которого проходили как раз накануне летнего солнцестояния, умер в месяце, который в древности носил его имя.

И вот Таммуз покинул свет дня, стал жителем преисподней, где царствует Нергал и его грозная супруга Эрешкигаль. Иштар обвинялась Издубаром (Нимродом) в том, что она, самое малое косвенно, была причиной его гибели. «Стала мыслить Иштар о стране без возврата». С распростертыми крыльями она слетела вниз к воротам смерти. Там нет света, живущие там питаются землей и пребывают в пыли. На запорах ворот дома Иркалла осела пыль, а стражники были покрыты перьями, как птицы. Иштар потребовала от них открыть ворота, заявив, что, если они не сделают этого, она сокрушит ограду, сорвет ворота с петель и разбудит мертвых пожирателей живого. Стражники попросили ее потерпеть, потому что они должны сходить к царице Гадеса и спросить у нее разрешения пропустить Иштар, но только тем путем, каким входят в этот скорбный дом все другие.

Огорчилась владычица мрака Эрешкигаль, узнав, что пришла сестра ее Иштар, жаль ей богиню и ее неотвратимую судьбу. По ее приказанию страж пропускает Иштар через семеро врат, снимая с нее последовательно украшение за украшением, под конец даже ризу стыда; обнаженной является она к Эрешкигаль. Та насылает болезни на ее глаза, чресла, ноги, сердце, голову, всю ее — и с этого мгновения прекратилось всякое плодотворение на земле, вся живая природа заснула.

Испугались высшие боги, посылают слугу к Эрешкигаль с властным словом. Эрешкигаль проклинает слугу, но переданное им слово исполняет; по ее приказу прислужник Намтар окропляет Иштар живой водой, ведет обратно через семеро врат, возвращая ей у каждых последовательно отнятые украшения. Конец гимна плохо сохранился и загадочен, но все же видно, что и Таммузу уделяют живой воды, что он воссоединяется с возлюбившей его богиней. Опять весна на земле.

Одним из центров культа Адона и Астарты был город Библ в Финикии. Адон был ранен вепрем на охоте в роще Ливана и умер от раны; на память об этом библийцы ежегодно справляют оргии¹ с плачем и ударами в грудь, после чего приносят ему заупокойные жертвы как мертвому. А на следующий день они выносят его изображение из усыпальницы, объявляют его живым и чествуют отрезанием своих волос и религиозной проституцией. В эти дни будто бы и протекающая мимо Библа река, тоже носящая имя Адона, окрашивает свои волны в багровый цвет.

_________________________

[1] ὄργια τά

1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии (ὄ. τῆς Ἀφροδίτης Arph. — оргии в честь Афродиты);

2) священнодействие или жертвоприношение (ὀργίων μαντεύματα Soph. — пророчества жертвоприношений);

3) празднество, праздник

Местом столкновения и слияния финикийского и греческого элементов был остров Кипр; здесь финикийская Астарта превратилась сначала в «кипрскую богиню» (Киприду), а затем в Афродиту;

[237x166] здесь была помещена и родина ее любимца. Миф о нем получил следующую форму. Смирна, мать Адониса, была обращена в

[237x166] здесь была помещена и родина ее любимца. Миф о нем получил следующую форму. Смирна, мать Адониса, была обращена в

КУЛЬТ МИТРЫ

28-08-2012 13:03

Согласно преданиям, Митра был сыном непорочно зачавшей небесной девы и родился 25 декабря в пещере. У него было 12 учеников, и он был Мессией, давно ожидаемым народом. Согласно Дупию, Митра был приговорен к смерти через распятие и воскрес на третий день, взяв на себя грехи своих последователей. Ему поклонялись как воплощению Бога. Его последователи проповедовали суровую и строгую нравственность. У них было семь святых таинств. Наиболее важные из них — это крещение, конфирмация и евхаристия (причастие), когда «причащающиеся вкушали божественную природу Митры в виде хлеба и вина».

народом. Согласно Дупию, Митра был приговорен к смерти через распятие и воскрес на третий день, взяв на себя грехи своих последователей. Ему поклонялись как воплощению Бога. Его последователи проповедовали суровую и строгую нравственность. У них было семь святых таинств. Наиболее важные из них — это крещение, конфирмация и евхаристия (причастие), когда «причащающиеся вкушали божественную природу Митры в виде хлеба и вина».

Приверженцы Митры установили центральное место поклонения в точности в том месте, где Ватикан воздвиг свою церковь. Кроме того! Имя Митры (Mithra) на персидском означало «контракт» или «договор» [т.е. «завет», в иудейской терминологии], и потому он охранял согласие между людьми и защищал истину, неустанно наблюдая за миром с помощью «тысяч ушей и десяти тысяч глаз».

В Древней Авесте Митре отводилась важная роль посредника между людьми и богом, «которого не может ввести в обман никто». Созданный верховным богом Ахура-Маздой, он стал главным соперником Ахримана (воплощение абсолютного зла) и неустанно боролся с темными силами. Его значение стремительно возрастало, ибо по зороастрийским верованиям от борьбы добра и зла зависит весь миропорядок. Митра покровительствовал дружбе, награждал своих преданных почитателей славой и богатством, душевным покоем и многочисленным потомством. В ведении этого бога находились и материальные блага, и духовные добродетели. Приблизиться же к пылающему жертвеннику можно было, лишь очистив себя многократными омовениями и бичеваниями.

Его спасительная поддержка помогала душе преодолеть переход через Чинват — «мост-разлучитель», ведущий либо к небесному блаженству, либо в преисподнюю. В конце времен Митра должен был даровать благочестивым последователям вечную жизнь и блаженство.

* * *

Согласно легенде Митра прошел земное воплощение, появившись на свет из скалы (по другой версии, родился в пещере). Пастухи, наблюдавшие за чудесным рождением, поспешили прийти к нему на поклон.

В своем земном воплощении Митра спас людей от множества бедствий, в том числе помог им пережить Великий Потоп.

По окончании своей земной миссии он устроил для богов великолепный пир, после которого вознесся на небо на огненной колеснице. Память об этой торжественной трапезе впоследствии нашла свое отражение в митраистских мистериях.

Все, для кого святость данного свидетельства имела решающее значение, становились его преданными почитателями, и в первую очередь это были торговцы и солдаты. Но все же особое расположение к культу Митры проявляли правители, посвящая ему многочисленные обращения с просьбами о покровительстве, ибо Небесный свет Хварно, посылаемый Митрой, освящал власть царей и выделял их из числа смертных.

Первым из римских императоров был Нерон, принявший посвящение от царя Армении и даже получивший в дар круглую корону, символизировавшую солнечные лучи. От той персидской короны ведут свое происхождение и многие другие типы этого символа власти.

В Римской империи, как и в Вавилоне, поклонение Митре сливается с почитанием Солнца, и он получает все новые прозвища, одним из которых было «Великий Бог Гелиос-Митра».

Почти 100 лет спустя обряд посвящения в митраизм прошел опиравшийся в своих бесчинствах на армию император Коммод, во многом способствовавший распространению культа.

Решающую роль в судьбе западного митраизма сыграло официальное признание христианства. Однако культ, в коем воинская доблесть играла не последнюю роль, вовсе не собирался сдаваться без боя. Знаменитое сражение императора Константина Великого с войсками Лициния около Адрианополя 3 июля 323 года фактически явилось демонстрацией противоборства сторонников митраизма и христианства.

И тогда Непобедимому богу был нанесен сокрушительный удар. Причем это был не столько физический разгром его почитателей, сколько огромное нравственное поражение, заронившее зерна сомнения в души преданных ему. Лишь Юлиан Отступник, несмотря на христианское воспитание, тайно посвященный в культ Митры, попытался восстановить его. В 361 году он издал два эдикта, направленных против христиан, но два года спустя после его смерти, участь Непобедимого Солнца в Римской империи окончательно была решена.

О самом Митраизме можно сказать, что он подобно христианству, связывал победу Вечного Добра над мировым злом с приходом Спасителя, обещая верующим бессмертие души и воздаяние в ином мире. Смысл обрядов, заключался в преображении и очищении человеческой природы и создании неразрывной связи с богом. В христианстве сохранилось и немало формальных пересечений с элементами культа и символики митраизма.

Но для митраистов, не предававших значения социальному положению и допускавших в своиЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Согласно преданиям, Митра был сыном непорочно зачавшей небесной девы и родился 25 декабря в пещере. У него было 12 учеников, и он был Мессией, давно ожидаемым

народом. Согласно Дупию, Митра был приговорен к смерти через распятие и воскрес на третий день, взяв на себя грехи своих последователей. Ему поклонялись как воплощению Бога. Его последователи проповедовали суровую и строгую нравственность. У них было семь святых таинств. Наиболее важные из них — это крещение, конфирмация и евхаристия (причастие), когда «причащающиеся вкушали божественную природу Митры в виде хлеба и вина».

народом. Согласно Дупию, Митра был приговорен к смерти через распятие и воскрес на третий день, взяв на себя грехи своих последователей. Ему поклонялись как воплощению Бога. Его последователи проповедовали суровую и строгую нравственность. У них было семь святых таинств. Наиболее важные из них — это крещение, конфирмация и евхаристия (причастие), когда «причащающиеся вкушали божественную природу Митры в виде хлеба и вина».Приверженцы Митры установили центральное место поклонения в точности в том месте, где Ватикан воздвиг свою церковь. Кроме того! Имя Митры (Mithra) на персидском означало «контракт» или «договор» [т.е. «завет», в иудейской терминологии], и потому он охранял согласие между людьми и защищал истину, неустанно наблюдая за миром с помощью «тысяч ушей и десяти тысяч глаз».

В Древней Авесте Митре отводилась важная роль посредника между людьми и богом, «которого не может ввести в обман никто». Созданный верховным богом Ахура-Маздой, он стал главным соперником Ахримана (воплощение абсолютного зла) и неустанно боролся с темными силами. Его значение стремительно возрастало, ибо по зороастрийским верованиям от борьбы добра и зла зависит весь миропорядок. Митра покровительствовал дружбе, награждал своих преданных почитателей славой и богатством, душевным покоем и многочисленным потомством. В ведении этого бога находились и материальные блага, и духовные добродетели. Приблизиться же к пылающему жертвеннику можно было, лишь очистив себя многократными омовениями и бичеваниями.

Его спасительная поддержка помогала душе преодолеть переход через Чинват — «мост-разлучитель», ведущий либо к небесному блаженству, либо в преисподнюю. В конце времен Митра должен был даровать благочестивым последователям вечную жизнь и блаженство.

Согласно легенде Митра прошел земное воплощение, появившись на свет из скалы (по другой версии, родился в пещере). Пастухи, наблюдавшие за чудесным рождением, поспешили прийти к нему на поклон.

В своем земном воплощении Митра спас людей от множества бедствий, в том числе помог им пережить Великий Потоп.

По окончании своей земной миссии он устроил для богов великолепный пир, после которого вознесся на небо на огненной колеснице. Память об этой торжественной трапезе впоследствии нашла свое отражение в митраистских мистериях.

Все, для кого святость данного свидетельства имела решающее значение, становились его преданными почитателями, и в первую очередь это были торговцы и солдаты. Но все же особое расположение к культу Митры проявляли правители, посвящая ему многочисленные обращения с просьбами о покровительстве, ибо Небесный свет Хварно, посылаемый Митрой, освящал власть царей и выделял их из числа смертных.

Первым из римских императоров был Нерон, принявший посвящение от царя Армении и даже получивший в дар круглую корону, символизировавшую солнечные лучи. От той персидской короны ведут свое происхождение и многие другие типы этого символа власти.

В Римской империи, как и в Вавилоне, поклонение Митре сливается с почитанием Солнца, и он получает все новые прозвища, одним из которых было «Великий Бог Гелиос-Митра».

Почти 100 лет спустя обряд посвящения в митраизм прошел опиравшийся в своих бесчинствах на армию император Коммод, во многом способствовавший распространению культа.

Решающую роль в судьбе западного митраизма сыграло официальное признание христианства. Однако культ, в коем воинская доблесть играла не последнюю роль, вовсе не собирался сдаваться без боя. Знаменитое сражение императора Константина Великого с войсками Лициния около Адрианополя 3 июля 323 года фактически явилось демонстрацией противоборства сторонников митраизма и христианства.

И тогда Непобедимому богу был нанесен сокрушительный удар. Причем это был не столько физический разгром его почитателей, сколько огромное нравственное поражение, заронившее зерна сомнения в души преданных ему. Лишь Юлиан Отступник, несмотря на христианское воспитание, тайно посвященный в культ Митры, попытался восстановить его. В 361 году он издал два эдикта, направленных против христиан, но два года спустя после его смерти, участь Непобедимого Солнца в Римской империи окончательно была решена.

О самом Митраизме можно сказать, что он подобно христианству, связывал победу Вечного Добра над мировым злом с приходом Спасителя, обещая верующим бессмертие души и воздаяние в ином мире. Смысл обрядов, заключался в преображении и очищении человеческой природы и создании неразрывной связи с богом. В христианстве сохранилось и немало формальных пересечений с элементами культа и символики митраизма.

Но для митраистов, не предававших значения социальному положению и допускавших в свои

ЛЕВ

27-08-2012 01:07

Петров С.В.

СОЛЯРНЫЙ СИМВОЛИЗМ ЛЬВА

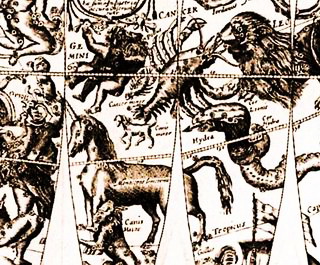

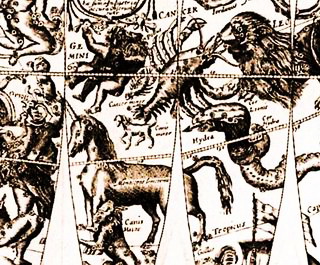

Лев — древний египетский солярный символ. Не случайно в Египте, где его шкура была атрибутом Солнца, фараона обычно изображали в виде льва. В Древней Греции лев также считался символом солнца. 12 подвигов Геракла описывают мистерию прохождения солнца по 12-ти зодиакальным созвездиям. Не удивительно, что непременным атрибутом Геракла была шкура льва. Солярный символизм льва был весьма распространен и в Малой Азии. В масонстве лев олицетворяет мощь и славу, вершину Королевской Арки — Небесной Дуги, куда возвращается Солнце во время летнего солнцестояния.

Арки — Небесной Дуги, куда возвращается Солнце во время летнего солнцестояния.

Лоренцо Бернини — крупнейший скульптор и архитектор Италии XVII века, наиболее яркий представитель итальянского барокко. В 1647-1652 годах Бернини создал три фонтана на площади Навона в Риме. Центральное место, среди них, занимает «Фонтан Четырех рек», который сделан в виде египетского обелиска, водруженного на скалу, из гротов которой вытекали четыре реки рая. Концепция фонтана позаимствована у иезуита Атанасиуса Кирхера.

Обелиск, согласно Кирхеру-Бернини, — это символ божественного света,¹ нисходящего на первозданный хаос (скала), в темноте которого (пещера) под действием света рождаются священные реки. В пещерах Бернини поместил льва (солярный символ) и бегемота (животное Тифона), превратив аллегорию рек в своего рода миф о Ниле.

__________________________

[1] Солярный символизм четырехгранных обелисков возник в Египте, в городе Иуну (Jwnw, «город столбов»; греч. Ἡλιούπολις, «город солнца»), столице 13-го нижнеегипетского нома Хека-анджу. Название города Иуну происходит от слова jwn — столб. Солярный же символизм столбов возник в результате игры слов jwn (столб) и wn (солнечный свет).

Согласно Порфирию, разлив Нила происходит, когда солнце находится под знаком льва. Лев в пещере является символом солярного оплодотворения земли. Бегемот-Тифон — иссушающий ветер пустыни, антагонист Нила-Осириса и солярного льва.

и солярного льва.

Обычная история, если символизм, «проходящий через всю греческую религию» непонятен ни грекам, ни народностям Малой Азии, откуда символизм, якобы, был заимствован, значит корни символизма следует искать в Египте.

Если Нил максимально разливался во Льве, то на Тельца в Египте приходилось время, когда сезон засухи вступал в свою самую активную фазу. Поэтому победа Льва над Тельцом — аналогична победе Льва над Бегемотом (о чем шла речь выше) — это символическая победа Осириса над Тифоном. С образом Сета египтяне связывали рыжего быка, который приносился в жертву Осирису во время праздников посвященных разливу Нила, о чем свидетельствует Диодор Сицилийский в своем трактате «Историческая библиотека»:

При заклании быка декламировали следующее: «Я убиваю в тебе того, кто убивал в образе быка».²

__________________________

[2] Тексты Пирамид. Изречение 580:

[i]Ты, тот кто поразил моего отца, зарезал более величественного, чем ты, ты поразил моего отца и зарезал ты более величественного, чем ты. О, отец мой, Осирис Пепи, поразил я для тебя поразившего тебя быка. Заколол я для тебя заколовшего тебя дикого быка. Убил я для тебя убившего тебя длиннорогого быка. Я покорил тебе, как подъяремного, быка, того, на чьей спине везли тебя, того, кто покорил тебя. Тот, кто простер тебя (уложил мертвым) — сам теперь простертый бык на скотобойне, пронзивший тебя — теперь сам жертвенный бык. Тот, кто оглушил Тебя — сам теперь оглушенный бык.

Отрезал я голову его, отрезал я хвост его. Отрезал я передние ноги его, отрезал я его задние ноги. Верхняя часть его передних ног отдана Хепри. Нижняя частьЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Петров С.В.

СОЛЯРНЫЙ СИМВОЛИЗМ ЛЬВА

Лев — древний египетский солярный символ. Не случайно в Египте, где его шкура была атрибутом Солнца, фараона обычно изображали в виде льва. В Древней Греции лев также считался символом солнца. 12 подвигов Геракла описывают мистерию прохождения солнца по 12-ти зодиакальным созвездиям. Не удивительно, что непременным атрибутом Геракла была шкура льва. Солярный символизм льва был весьма распространен и в Малой Азии. В масонстве лев олицетворяет мощь и славу, вершину Королевской

Арки — Небесной Дуги, куда возвращается Солнце во время летнего солнцестояния.

Арки — Небесной Дуги, куда возвращается Солнце во время летнего солнцестояния.Лоренцо Бернини — крупнейший скульптор и архитектор Италии XVII века, наиболее яркий представитель итальянского барокко. В 1647-1652 годах Бернини создал три фонтана на площади Навона в Риме. Центральное место, среди них, занимает «Фонтан Четырех рек», который сделан в виде египетского обелиска, водруженного на скалу, из гротов которой вытекали четыре реки рая. Концепция фонтана позаимствована у иезуита Атанасиуса Кирхера.

Обелиск, согласно Кирхеру-Бернини, — это символ божественного света,¹ нисходящего на первозданный хаос (скала), в темноте которого (пещера) под действием света рождаются священные реки. В пещерах Бернини поместил льва (солярный символ) и бегемота (животное Тифона), превратив аллегорию рек в своего рода миф о Ниле.

__________________________

[1] Солярный символизм четырехгранных обелисков возник в Египте, в городе Иуну (Jwnw, «город столбов»; греч. Ἡλιούπολις, «город солнца»), столице 13-го нижнеегипетского нома Хека-анджу. Название города Иуну происходит от слова jwn — столб. Солярный же символизм столбов возник в результате игры слов jwn (столб) и wn (солнечный свет).

Согласно Порфирию, разлив Нила происходит, когда солнце находится под знаком льва. Лев в пещере является символом солярного оплодотворения земли. Бегемот-Тифон — иссушающий ветер пустыни, антагонист Нила-Осириса

и солярного льва.

и солярного льва.Царица гор, ключ жизни вечный,

Зевеса матерь самого,

Что златоносного Пактола

Блюдешь течение — Земля!

Чьей волей над быком могучим

Ретивый торжествует лев…

(молитва хора в «Филоктете» Софокла)

«Таинственный символ заклания быка — а точнее, растерзания быка львом — проходит через всю греческую религию от ее зародышей до позднейших времен, поскольку она находилась под азиатским влиянием; что он означает здесь, тщетно спрашивать — это было одной из тайн мистического культа. Непосвященные знали только, что торжествующий над быком лев сам был покóрен Великой Матери»…

(К.М. Королев. Античная мифология III.)

Обычная история, если символизм, «проходящий через всю греческую религию» непонятен ни грекам, ни народностям Малой Азии, откуда символизм, якобы, был заимствован, значит корни символизма следует искать в Египте.

Если Нил максимально разливался во Льве, то на Тельца в Египте приходилось время, когда сезон засухи вступал в свою самую активную фазу. Поэтому победа Льва над Тельцом — аналогична победе Льва над Бегемотом (о чем шла речь выше) — это символическая победа Осириса над Тифоном. С образом Сета египтяне связывали рыжего быка, который приносился в жертву Осирису во время праздников посвященных разливу Нила, о чем свидетельствует Диодор Сицилийский в своем трактате «Историческая библиотека»:

«Рыжих быков решено приносить в жертву из-за того, что такого цвета был Тифон, злоумышлявший против Осириса и наказанный Исидой за убийство мужа. Говорят, что в древности и людей, похожих по цвету волос на Тифона, по царскому приказу приносили в жертву перед гробницей Осириса»…

При заклании быка декламировали следующее: «Я убиваю в тебе того, кто убивал в образе быка».²

__________________________

[2] Тексты Пирамид. Изречение 580:

[i]Ты, тот кто поразил моего отца, зарезал более величественного, чем ты, ты поразил моего отца и зарезал ты более величественного, чем ты. О, отец мой, Осирис Пепи, поразил я для тебя поразившего тебя быка. Заколол я для тебя заколовшего тебя дикого быка. Убил я для тебя убившего тебя длиннорогого быка. Я покорил тебе, как подъяремного, быка, того, на чьей спине везли тебя, того, кто покорил тебя. Тот, кто простер тебя (уложил мертвым) — сам теперь простертый бык на скотобойне, пронзивший тебя — теперь сам жертвенный бык. Тот, кто оглушил Тебя — сам теперь оглушенный бык.

Отрезал я голову его, отрезал я хвост его. Отрезал я передние ноги его, отрезал я его задние ноги. Верхняя часть его передних ног отдана Хепри. Нижняя часть

КОПТСКИЕ ТКАНИ-МЕДАЛЬОНЫ

26-08-2012 19:02

Быстрикова М.Г.

КОПТСКИЕ ТКАНИ-МЕДАЛЬОНЫ В РОЛИ ЗАЩИТНЫХ АМУЛЕТОВ

В собрании коптских памятников Эрмитажа имеется несколько тканей, имеющих форму медальонов. В свое время они были нашиты на тунику. Изображения на этих тканях играли не только декоративную роль, но и выполняли роль охранительных защитных амулетов. Один такой медальон поступил в коллекцию музея в 1938г. из Музея Института истории АН СССР, два других были привезены из Египта хранителем Эрмитажа В.Г. Боком в 1889-1898гг. в составе собранной им коллекции.

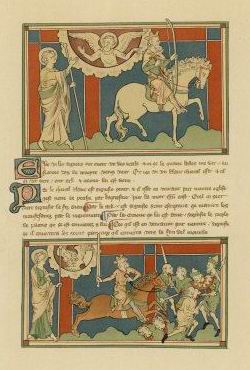

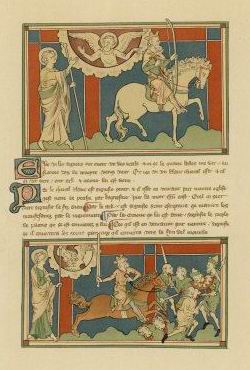

В первом медальоне на красном фоне изображен святой воин верхом на белой лошади, с копьем в руке. На нем богатая одежда: темная рубаха, украшенная на груди цветным узорным медальоном и обшитая по вороту цветной узорной каймой. За спиной развевается зеленый плащ. Голова окружена желтым нимбом, по-видимому, имитирующим золото; того же цвета сбруя коня. Под ногами коня — распростертая обнаженная, вероятно женская, фигура с закинутой за голову рукой. Медальон обрамлен тройной узорной каймой: внутренней линейной белой и желтой полосой, средней — ее узор восходит, видимо, к завиткам виноградной лозы (которые теперь имеют вид крестов того же цвета, что общий фон медальона), и внешней цветной полосой, представляющей изменившийся до неузнаваемости меандр.

обшитая по вороту цветной узорной каймой. За спиной развевается зеленый плащ. Голова окружена желтым нимбом, по-видимому, имитирующим золото; того же цвета сбруя коня. Под ногами коня — распростертая обнаженная, вероятно женская, фигура с закинутой за голову рукой. Медальон обрамлен тройной узорной каймой: внутренней линейной белой и желтой полосой, средней — ее узор восходит, видимо, к завиткам виноградной лозы (которые теперь имеют вид крестов того же цвета, что общий фон медальона), и внешней цветной полосой, представляющей изменившийся до неузнаваемости меандр.

Работа тонкая, хорошего качества, но прототип был уже сильно схематизирован; расцветка очень условна, например, грива коня — зеленая и желтая, копыта — желтые. На лице святого выделяются только глаза; лоб, нос и рот обозначены треугольниками и полосами. Несмотря на отмеченный схематизм, действия обозначенных персонажей легко читаются. Святой воин стремится пронзить копьем лежащую у ног коня фигуру. По манере выполнения, ткань датируется временем не ранее VIв. Возможность появления таких сюжетов на предметах широкого распространения в этот период может быть связана с данными о деятельности текстильных мастерских — до того, как она была ограничена исламом.

Иконографию образа можно проследить с более раннего времени. Культ святых всадников появился в Египте с распространением христианства и, очевидно, в то же время, когда он возник в Византии; по-видимому, и причины возникновения его первоначально были те же самые — возросшее значение конных армий. Сюжет — святой всадник, убивающий поверженного врага, — известен в христианском искусстве. В Египте он был особенно популярен, — это святые Сисинний, Феодор, Деметрий, Меркурий, Георгий; в Византии — Георгий.

В раннехристианское искусство этот образ пришел не позже IVв. В качестве египетского примера этого сюжета можно указать на рельеф с изображением Гора в одежде римского воина верхом на лошади, гарпунирующего Сета в образе крокодила. Смысл борьбы Гора и Сета — это столкновение доброго и злого начала, борьба света и тьмы. Этот образ в Египте имел космогоническое значение.

Для более точного определения сюжета можно в качестве ближайшей аналогии привести рельеф VIв., хранящийся в Бруклинском музее. На нем, по мнению исследователей, изображен святой воин Сисинний, убивающий свою сестру.

Вторым примером, вносящим ясность, может быть роспись на стене в монастыре Бауит, где представлен тот же сюжет: Сисинний, убивающий свою сестру. В том, что здесь представлены именно эти персонажи, не вызывает сомнения: рядом с женской фигурой, лежащей у ног коня, начертано имя — Алабасдрия (Αλαβασδρία) — одно из имен сестры Сисинния. Рядом с Алабастрией изображены змеи, скорпионы, секиры, меч, птица ибис с длинным острым клювом, крокодил и другие существа и предметы, которые могут причинить вред злому демону и обычно изображаются на защитных амулетах.

сомнения: рядом с женской фигурой, лежащей у ног коня, начертано имя — Алабасдрия (Αλαβασδρία) — одно из имен сестры Сисинния. Рядом с Алабастрией изображены змеи, скорпионы, секиры, меч, птица ибис с длинным острым клювом, крокодил и другие существа и предметы, которые могут причинить вред злому демону и обычно изображаются на защитных амулетах.

Коптская легенда рассказывает, что св. Сисинний пронзил копьем свою сестру Алабастрию, которая была чародейкой, могла превращаться в летучую мышь и в этом образе убивала младенцев и высасывала их кровь.¹ Сестра Сисинния имеет двенадцать с половиной имен,² в большей части означающих различные недуги. Из легенды становится ясно, что распознание «козней», которые заключены в именах, лишает демона силы. Средствами, обезвреживающими демона, считались также заговоры; написание имен святых, поймавших демона; молитва, содержащая рассказ о его поимке — чтение этой молитвы или запись, носимая в качестве филактерия, т.е. защитного амулета.

__________________________

[1] На росписи (справа) изображеныЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Быстрикова М.Г.

КОПТСКИЕ ТКАНИ-МЕДАЛЬОНЫ В РОЛИ ЗАЩИТНЫХ АМУЛЕТОВ

В собрании коптских памятников Эрмитажа имеется несколько тканей, имеющих форму медальонов. В свое время они были нашиты на тунику. Изображения на этих тканях играли не только декоративную роль, но и выполняли роль охранительных защитных амулетов. Один такой медальон поступил в коллекцию музея в 1938г. из Музея Института истории АН СССР, два других были привезены из Египта хранителем Эрмитажа В.Г. Боком в 1889-1898гг. в составе собранной им коллекции.

В первом медальоне на красном фоне изображен святой воин верхом на белой лошади, с копьем в руке. На нем богатая одежда: темная рубаха, украшенная на груди цветным узорным медальоном и

обшитая по вороту цветной узорной каймой. За спиной развевается зеленый плащ. Голова окружена желтым нимбом, по-видимому, имитирующим золото; того же цвета сбруя коня. Под ногами коня — распростертая обнаженная, вероятно женская, фигура с закинутой за голову рукой. Медальон обрамлен тройной узорной каймой: внутренней линейной белой и желтой полосой, средней — ее узор восходит, видимо, к завиткам виноградной лозы (которые теперь имеют вид крестов того же цвета, что общий фон медальона), и внешней цветной полосой, представляющей изменившийся до неузнаваемости меандр.

обшитая по вороту цветной узорной каймой. За спиной развевается зеленый плащ. Голова окружена желтым нимбом, по-видимому, имитирующим золото; того же цвета сбруя коня. Под ногами коня — распростертая обнаженная, вероятно женская, фигура с закинутой за голову рукой. Медальон обрамлен тройной узорной каймой: внутренней линейной белой и желтой полосой, средней — ее узор восходит, видимо, к завиткам виноградной лозы (которые теперь имеют вид крестов того же цвета, что общий фон медальона), и внешней цветной полосой, представляющей изменившийся до неузнаваемости меандр.Работа тонкая, хорошего качества, но прототип был уже сильно схематизирован; расцветка очень условна, например, грива коня — зеленая и желтая, копыта — желтые. На лице святого выделяются только глаза; лоб, нос и рот обозначены треугольниками и полосами. Несмотря на отмеченный схематизм, действия обозначенных персонажей легко читаются. Святой воин стремится пронзить копьем лежащую у ног коня фигуру. По манере выполнения, ткань датируется временем не ранее VIв. Возможность появления таких сюжетов на предметах широкого распространения в этот период может быть связана с данными о деятельности текстильных мастерских — до того, как она была ограничена исламом.

Иконографию образа можно проследить с более раннего времени. Культ святых всадников появился в Египте с распространением христианства и, очевидно, в то же время, когда он возник в Византии; по-видимому, и причины возникновения его первоначально были те же самые — возросшее значение конных армий. Сюжет — святой всадник, убивающий поверженного врага, — известен в христианском искусстве. В Египте он был особенно популярен, — это святые Сисинний, Феодор, Деметрий, Меркурий, Георгий; в Византии — Георгий.

В раннехристианское искусство этот образ пришел не позже IVв. В качестве египетского примера этого сюжета можно указать на рельеф с изображением Гора в одежде римского воина верхом на лошади, гарпунирующего Сета в образе крокодила. Смысл борьбы Гора и Сета — это столкновение доброго и злого начала, борьба света и тьмы. Этот образ в Египте имел космогоническое значение.

Для более точного определения сюжета можно в качестве ближайшей аналогии привести рельеф VIв., хранящийся в Бруклинском музее. На нем, по мнению исследователей, изображен святой воин Сисинний, убивающий свою сестру.

Вторым примером, вносящим ясность, может быть роспись на стене в монастыре Бауит, где представлен тот же сюжет: Сисинний, убивающий свою сестру. В том, что здесь представлены именно эти персонажи, не вызывает

сомнения: рядом с женской фигурой, лежащей у ног коня, начертано имя — Алабасдрия (Αλαβασδρία) — одно из имен сестры Сисинния. Рядом с Алабастрией изображены змеи, скорпионы, секиры, меч, птица ибис с длинным острым клювом, крокодил и другие существа и предметы, которые могут причинить вред злому демону и обычно изображаются на защитных амулетах.

сомнения: рядом с женской фигурой, лежащей у ног коня, начертано имя — Алабасдрия (Αλαβασδρία) — одно из имен сестры Сисинния. Рядом с Алабастрией изображены змеи, скорпионы, секиры, меч, птица ибис с длинным острым клювом, крокодил и другие существа и предметы, которые могут причинить вред злому демону и обычно изображаются на защитных амулетах.Коптская легенда рассказывает, что св. Сисинний пронзил копьем свою сестру Алабастрию, которая была чародейкой, могла превращаться в летучую мышь и в этом образе убивала младенцев и высасывала их кровь.¹ Сестра Сисинния имеет двенадцать с половиной имен,² в большей части означающих различные недуги. Из легенды становится ясно, что распознание «козней», которые заключены в именах, лишает демона силы. Средствами, обезвреживающими демона, считались также заговоры; написание имен святых, поймавших демона; молитва, содержащая рассказ о его поимке — чтение этой молитвы или запись, носимая в качестве филактерия, т.е. защитного амулета.

__________________________

[1] На росписи (справа) изображены

КЛЯТВЫ И ЗАКЛЯТИЯ

24-08-2012 16:47

Особым видом молитв в античности были заклятия (ἆραι, ἔπαραι, κατάραι) и клятвы (ὅρκος). Хотя они сами по себе не имели отношения к богопочитанию, однако не только основывались на общем веровании в могущество богов, но и были нередко соединяемы с религиозными обрядами. Сущность заклятия состоит в призывании мщения богов на голову обидчика: если кто, получив тяжкую несправедливость или обиду или опасаясь получить ее, сам не был в состоянии отомстить за нее достойным образом, то он обращался к божеству с мольбою принять на себя дело отмщения. По верованию греков, каждое божество могло карать человека за преступления и обиды, нанесенные ближнему, но преимущественно такая кара считалась делом Эринний (Ἐρινύες), которые поэтому и сами назывались иногда Ἀραί (ἀραῖος — гибельный, губительный, несущий проклятье).

Формулы заклятий были очень разнообразны. Самой простой и легкой формой было пожелание, чтобы в случае обиды или нарушения данного устава виновник потерпел зло вместо добра. Но иногда заклятия были очень обширны и призывали всевозможные беды на голову обидчика.

Вообще можно сказать, что количество и сила заклятий увеличивались соответственно степени опасения лица, произносившего заклятие. Чаще всего заклятия встречались, конечно, в частной жизни, но нередко также высказывались и от лица государства, в особенности против нарушителей законов и договоров; эти акты ставились посредством заклятий под особое покровительство богов и таким образом получали более прочную и надежную санкцию. В Афинах, например, издревле существовали заклятия против нарушителей общих нравственных обязанностей вроде указания дороги заблудившемуся, погребения умершего и т.п. По постановлению Солона архонт-эпоним под опасением штрафа в 100 драхм обязан был (вероятно, при вступлении в должность) произносить проклятие против нарушителей запрещения вывозить из Аттики местные продукты, кроме оливкового масла (Плутарх).

Молитва, которой открывались народные собрания, заключала в себе, между прочим, заклятие против изменников и врагов отечества. В Спарте существовало заклятие против землевладельцев, вымогавших с илотов большее количество продуктов, нежели какое следовало по закону, а также против таких лиц, которые стали бы препятствовать царям вести войско, куда им было угодно. В Теосе найдена надпись V в. до н.э., заключавшая в себе заклятия против составителей ядов во вред теосцам, против лиц, препятствующих ввозу хлеба, не повинующихся высшим начальникам — эсимнетам, против укрывателей разбойников, нарушителей праздничных уставов и т.п. Вообще такие заклятия от лица государства встречаются довольно часто.

Случалось также, что от имени государства были произносимы торжественные проклятия против отдельных лиц в случае, если государство не имело возможности наказать их за содеянное ими преступление. Знаменитый пример такого рода представляет проклятие Алкивиада, спасшегося бегством от суда по обвинению в нарушении мистерий и изуродовании гермов. Обряд проклятия описывает Лисий в речи «Против Андокида»: жрицы и жрецы, став лицом к западу, произнесли слова проклятия и сотрясли красные плащи по древнему обычаю. Обращение к западу обозначало обращение к подземным богам (νέρτεροι θεοί), местопребывание которых представлялось на крайнем западе.

На священных местах, в особенности на кладбищах или на отдельных могилах, для защиты их от осквернения часто ставились столбы с надписями, заключавшими в себе заклятия против осквернителей. В завещаниях также прибавлялись иногда заклятия против их нарушителей. Наконец, случалось, что писали наговоры против врагов на свинцовых пластинках, которые или зарывали тайно в жилищах врагов, или клали с ними в гроб для того, чтобы призвать против них месть подземных богов.

Раз наложенное заклятие могло быть снято молитвами и некоторыми обрядами; это обозначалось выражениями: ἀνἀρέσθαι (ἀν-ἀρέσθαι — молитвой уничтожать заклятие), ἀπεύχεσθαι (отмаливаться), ἀφοσιούσθαι (очищаться искупительными или умилостивительными обрядами). Иногда же заклятия, особенно наложенные от лица государства, отменялись просто публичным заявлением, без всяких священных обрядов.

Сущность клятвы состоит в том, что лицо, дающее какое-либо обещание или что-либо утверждающее, приглашает богов вЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Особым видом молитв в античности были заклятия (ἆραι, ἔπαραι, κατάραι) и клятвы (ὅρκος). Хотя они сами по себе не имели отношения к богопочитанию, однако не только основывались на общем веровании в могущество богов, но и были нередко соединяемы с религиозными обрядами. Сущность заклятия состоит в призывании мщения богов на голову обидчика: если кто, получив тяжкую несправедливость или обиду или опасаясь получить ее, сам не был в состоянии отомстить за нее достойным образом, то он обращался к божеству с мольбою принять на себя дело отмщения. По верованию греков, каждое божество могло карать человека за преступления и обиды, нанесенные ближнему, но преимущественно такая кара считалась делом Эринний (Ἐρινύες), которые поэтому и сами назывались иногда Ἀραί (ἀραῖος — гибельный, губительный, несущий проклятье).

Формулы заклятий были очень разнообразны. Самой простой и легкой формой было пожелание, чтобы в случае обиды или нарушения данного устава виновник потерпел зло вместо добра. Но иногда заклятия были очень обширны и призывали всевозможные беды на голову обидчика.

«Зевс многославный, великий, и все вы, бессмертные боги!

Первых, которые смеют священную клятву нарушить,

Мозг, как из чаши вино, да по черной земле разольется,

Их вероломных и чад, — и пришельцы их жен да обымут!»

(Гомер. Илиада III, 298)

Вообще можно сказать, что количество и сила заклятий увеличивались соответственно степени опасения лица, произносившего заклятие. Чаще всего заклятия встречались, конечно, в частной жизни, но нередко также высказывались и от лица государства, в особенности против нарушителей законов и договоров; эти акты ставились посредством заклятий под особое покровительство богов и таким образом получали более прочную и надежную санкцию. В Афинах, например, издревле существовали заклятия против нарушителей общих нравственных обязанностей вроде указания дороги заблудившемуся, погребения умершего и т.п. По постановлению Солона архонт-эпоним под опасением штрафа в 100 драхм обязан был (вероятно, при вступлении в должность) произносить проклятие против нарушителей запрещения вывозить из Аттики местные продукты, кроме оливкового масла (Плутарх).

Молитва, которой открывались народные собрания, заключала в себе, между прочим, заклятие против изменников и врагов отечества. В Спарте существовало заклятие против землевладельцев, вымогавших с илотов большее количество продуктов, нежели какое следовало по закону, а также против таких лиц, которые стали бы препятствовать царям вести войско, куда им было угодно. В Теосе найдена надпись V в. до н.э., заключавшая в себе заклятия против составителей ядов во вред теосцам, против лиц, препятствующих ввозу хлеба, не повинующихся высшим начальникам — эсимнетам, против укрывателей разбойников, нарушителей праздничных уставов и т.п. Вообще такие заклятия от лица государства встречаются довольно часто.

Случалось также, что от имени государства были произносимы торжественные проклятия против отдельных лиц в случае, если государство не имело возможности наказать их за содеянное ими преступление. Знаменитый пример такого рода представляет проклятие Алкивиада, спасшегося бегством от суда по обвинению в нарушении мистерий и изуродовании гермов. Обряд проклятия описывает Лисий в речи «Против Андокида»: жрицы и жрецы, став лицом к западу, произнесли слова проклятия и сотрясли красные плащи по древнему обычаю. Обращение к западу обозначало обращение к подземным богам (νέρτεροι θεοί), местопребывание которых представлялось на крайнем западе.

На священных местах, в особенности на кладбищах или на отдельных могилах, для защиты их от осквернения часто ставились столбы с надписями, заключавшими в себе заклятия против осквернителей. В завещаниях также прибавлялись иногда заклятия против их нарушителей. Наконец, случалось, что писали наговоры против врагов на свинцовых пластинках, которые или зарывали тайно в жилищах врагов, или клали с ними в гроб для того, чтобы призвать против них месть подземных богов.

Раз наложенное заклятие могло быть снято молитвами и некоторыми обрядами; это обозначалось выражениями: ἀνἀρέσθαι (ἀν-ἀρέσθαι — молитвой уничтожать заклятие), ἀπεύχεσθαι (отмаливаться), ἀφοσιούσθαι (очищаться искупительными или умилостивительными обрядами). Иногда же заклятия, особенно наложенные от лица государства, отменялись просто публичным заявлением, без всяких священных обрядов.

Сущность клятвы состоит в том, что лицо, дающее какое-либо обещание или что-либо утверждающее, приглашает богов в

ГРЕЧЕСКИЕ ГЕРОИ

23-08-2012 16:29

В мифологии принято различать собственно героя (таковыми, к примеру, являются гомеровские Ахилл и Гектор, истинные «рыцари без страха и упрека»), и героя культурного, добывающего или создающего те или иные культурные блага. Деятельность культурных героев представляет собой прямое продолжение деятельности богов по упорядочению мира. Боги упорядочивают мир в целом; культурные герои упорядочивают, осваивают и обустраивают мир, в котором обитают люди. Тем не менее, им еще приходится сталкиваться со стихийными, хтоническими силами, этим «наследием» времен миротворения; одолевая эти силы и наделяя людей различными благами, культурные герои «старшего поколения» изгоняют хаос из человеческого пространства.

Первым среди таких героев античной мифологии следует, безусловно, назвать Геракла. Геракл — полубог, сын Зевса и смертной женщины Алкмены, которому клятвой отца предназначено властвовать над Микенами и соседними землями. Уже в колыбели он проявил свою героическую натуру — задушил двух чудовищных змей, подосланных Герой (богиня ревновала своего божественного супруга к Алкмене и стремилась извести ее потомство). Иными словами, еще во младенчестве Геракл совершил первый подвиг мироустроения — победил хтонических животных, олицетворяющих хаос.

Геракл знаменит своими двенадцатью подвигами, совершенными на службе у царя Эврисфея. Геракл вновь побеждает хтонических чудовищ (немейский лев, лернейская гидра, стимфалийские птицы, критский бык, эриманфский вепрь), добывает сокровища (керинейская лань, пояс царицы амазонок, золотые яблоки Гесперид, коровы Гериона), усмиряет стихии (кони Диомеда, Кербер, расчистка Авгиевых конюшен); совершая эти подвиги, он также принимает на время на свои плечи небесный свод, ставит на выходе из Средиземного моря две стелы — Геракловы столпы, означающие конец обитаемого мира, становится, по Геродоту, родоначальником скифов, вступив в брачную связь с девой-змеей, враждует с Аполлоном, одолевает морского бога Нерея и речного бога Ахелоя (вновь победа над стихиями), освобождает Прометея и т.д. Неудивительно, что в значительной части Средиземноморья Геракл был причтен к божествам.

С другой стороны, Геракл занимает промежуточное положение между богами и людьми; это подчеркивается и его статусом полубога (сына божества и смертной), и поздними подвигами, традиционными уже не для культурного, но для эпического героя — военными походами, взятиями городов, рождению детей, которые впоследствии становились основателями родов и племен.

В историческом контексте Геракл окончательно утратил божественность и превратился в героя-родоначальника. Известно, что дорийцы обосновывали свое владычество в Пелопоннесе тем, что ведут свой род от Геракла, потомка аргосских царей (мать Геракла Алкмена была супругой аргосца Амфитриона); согласно Паросской табличке, переселение дорян во главе с Гераклидами (прямыми потомками Геракла) в Пелопоннес произошло в 1128 г. до н.э.

Известно, что греки отождествляли Геракла со многими чужеземными богами. Как говорит по этому поводу Цицерон в трактате «О природе богов»:

Характерный пример — отождествление Геракла с финикийским Мелькартом (четвертый Геракл в классификации Цицерона). Мелькарт, западносемитский бог солнца, мореплавания и торговли, считался божеством-покровителем финикийского города Тир. Греки по созвучию имен отождествили Мелькарта с Меликертом, сыном царицы Ино, которая вместе с ребенком бросилась в море, спасаясь от ревности богини Геры, и превратилась в морское божество: под именем Левкофеи и Палемона им поклонялись как помощникам терпящих бедствие.

С Гераклом Мелькарта отождествили по сходству «функций»: и Мелькарт, и Геракл, считались воинами и покровителями торговли. Кроме того, поздняя античная традиция приписала Гераклу деяния Мелькарта, а именно победу над змеем Тифоном (Йамму — над западно-семитским богом моря); согласно мифу, в этой схватке Геракл-Мелькарт погиб, но был воскрешен Эшмуном, богом умирающей и возрождающейся растительности (в греческом варианте — Иолаем, племянником и возничим Геракла). Это «объединение» Геракла и Мелькарта пытался использовать в своих интересах Александр Македонский, выводивший, кстати,Читать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

В мифологии принято различать собственно героя (таковыми, к примеру, являются гомеровские Ахилл и Гектор, истинные «рыцари без страха и упрека»), и героя культурного, добывающего или создающего те или иные культурные блага. Деятельность культурных героев представляет собой прямое продолжение деятельности богов по упорядочению мира. Боги упорядочивают мир в целом; культурные герои упорядочивают, осваивают и обустраивают мир, в котором обитают люди. Тем не менее, им еще приходится сталкиваться со стихийными, хтоническими силами, этим «наследием» времен миротворения; одолевая эти силы и наделяя людей различными благами, культурные герои «старшего поколения» изгоняют хаос из человеческого пространства.

Первым среди таких героев античной мифологии следует, безусловно, назвать Геракла. Геракл — полубог, сын Зевса и смертной женщины Алкмены, которому клятвой отца предназначено властвовать над Микенами и соседними землями. Уже в колыбели он проявил свою героическую натуру — задушил двух чудовищных змей, подосланных Герой (богиня ревновала своего божественного супруга к Алкмене и стремилась извести ее потомство). Иными словами, еще во младенчестве Геракл совершил первый подвиг мироустроения — победил хтонических животных, олицетворяющих хаос.

Геракл знаменит своими двенадцатью подвигами, совершенными на службе у царя Эврисфея. Геракл вновь побеждает хтонических чудовищ (немейский лев, лернейская гидра, стимфалийские птицы, критский бык, эриманфский вепрь), добывает сокровища (керинейская лань, пояс царицы амазонок, золотые яблоки Гесперид, коровы Гериона), усмиряет стихии (кони Диомеда, Кербер, расчистка Авгиевых конюшен); совершая эти подвиги, он также принимает на время на свои плечи небесный свод, ставит на выходе из Средиземного моря две стелы — Геракловы столпы, означающие конец обитаемого мира, становится, по Геродоту, родоначальником скифов, вступив в брачную связь с девой-змеей, враждует с Аполлоном, одолевает морского бога Нерея и речного бога Ахелоя (вновь победа над стихиями), освобождает Прометея и т.д. Неудивительно, что в значительной части Средиземноморья Геракл был причтен к божествам.

С другой стороны, Геракл занимает промежуточное положение между богами и людьми; это подчеркивается и его статусом полубога (сына божества и смертной), и поздними подвигами, традиционными уже не для культурного, но для эпического героя — военными походами, взятиями городов, рождению детей, которые впоследствии становились основателями родов и племен.

В историческом контексте Геракл окончательно утратил божественность и превратился в героя-родоначальника. Известно, что дорийцы обосновывали свое владычество в Пелопоннесе тем, что ведут свой род от Геракла, потомка аргосских царей (мать Геракла Алкмена была супругой аргосца Амфитриона); согласно Паросской табличке, переселение дорян во главе с Гераклидами (прямыми потомками Геракла) в Пелопоннес произошло в 1128 г. до н.э.

Известно, что греки отождествляли Геракла со многими чужеземными богами. Как говорит по этому поводу Цицерон в трактате «О природе богов»:

«Притом я очень хотел бы знать, какого Геркулеса нам следует почитать? Ибо те, которые исследуют тайные и малоизвестные письмена, сообщают, что Геркулесов было много: древнейший был рожден Юпитером, тоже древнейшим (потому что из древних греческих писаний мы узнаем, что и Юпитеров было много). От этого, стало быть, Юпитера и Лисифои и родился тот Геркулес, который состязался с Аполлоном за треножник. А другой Геркулес, египетский, был рожден Нилом. Третий — из дигитов горы Иды, ему жители Коса приносят жертвы в честь подземных богов. Четвертый — сын Юпитера и Астерии, сестры Латоны, особенно почитаемый жителями Тира, которые считают, что Карфаген был ее дочерью. Пятый — в Индии, носит еще имя Бэл. Шестой — тот, который произошел от Алкмены и Юпитера, но Юпитера третьего, потому что и Юпитеров тоже много».

Характерный пример — отождествление Геракла с финикийским Мелькартом (четвертый Геракл в классификации Цицерона). Мелькарт, западносемитский бог солнца, мореплавания и торговли, считался божеством-покровителем финикийского города Тир. Греки по созвучию имен отождествили Мелькарта с Меликертом, сыном царицы Ино, которая вместе с ребенком бросилась в море, спасаясь от ревности богини Геры, и превратилась в морское божество: под именем Левкофеи и Палемона им поклонялись как помощникам терпящих бедствие.

С Гераклом Мелькарта отождествили по сходству «функций»: и Мелькарт, и Геракл, считались воинами и покровителями торговли. Кроме того, поздняя античная традиция приписала Гераклу деяния Мелькарта, а именно победу над змеем Тифоном (Йамму — над западно-семитским богом моря); согласно мифу, в этой схватке Геракл-Мелькарт погиб, но был воскрешен Эшмуном, богом умирающей и возрождающейся растительности (в греческом варианте — Иолаем, племянником и возничим Геракла). Это «объединение» Геракла и Мелькарта пытался использовать в своих интересах Александр Македонский, выводивший, кстати,

НЕБЕСНАЯ КОЛЕСНИЦА

22-08-2012 15:52

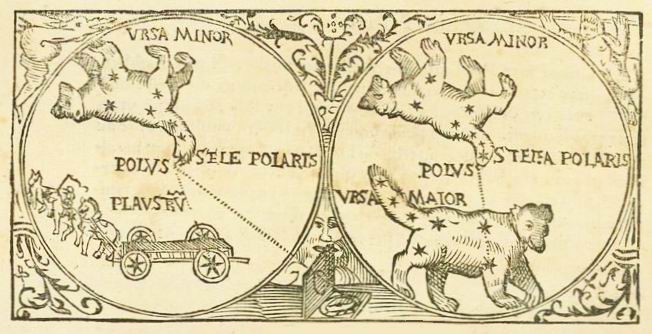

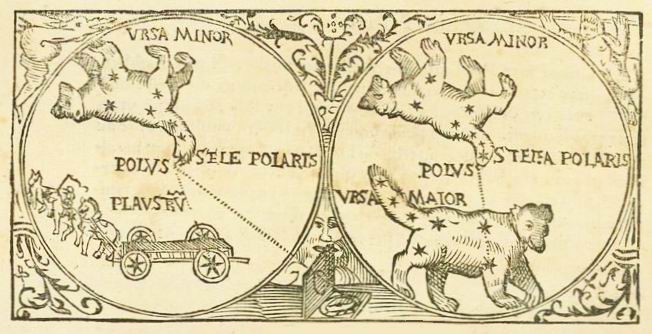

Называть созвездие Большой Медведицы именно как «Колесница», «Повозка» было свойственно многим народам: древнерусское «Кола» («Колесо», «Колесница»), украинское и белорусское — «Воз» и «Телега», немецкое Grosser Wagen — «Большой Воз» (древневерхненемецкое Wagan — «колесница»), среднеголландское Woenswaghen, Woonswaghen — «Повозка Вотана», у кельтов — «Колесница Артура», у римлян — Plaunstrum («Повозка»), в Греции — «Воз» (Ἅμαξα, Гомер «Илиада»), в Индии — Vahana («Животное, на котором ездят боги») и Ratha («Колесница»), тохарское kukal (kokale) — «колесница». В Древнем Двуречье это созвездие носило название «Грузовая Повозка» (аккад. sambu, eriqqu). Во Франции Созвездие Большой Медведицы до сих пор называется «Колесницей Душ». Изображения этого созвездия в виде Колесницы есть, например, в средневековой книге Petri Apiani «Cosmographia».

украинское и белорусское — «Воз» и «Телега», немецкое Grosser Wagen — «Большой Воз» (древневерхненемецкое Wagan — «колесница»), среднеголландское Woenswaghen, Woonswaghen — «Повозка Вотана», у кельтов — «Колесница Артура», у римлян — Plaunstrum («Повозка»), в Греции — «Воз» (Ἅμαξα, Гомер «Илиада»), в Индии — Vahana («Животное, на котором ездят боги») и Ratha («Колесница»), тохарское kukal (kokale) — «колесница». В Древнем Двуречье это созвездие носило название «Грузовая Повозка» (аккад. sambu, eriqqu). Во Франции Созвездие Большой Медведицы до сих пор называется «Колесницей Душ». Изображения этого созвездия в виде Колесницы есть, например, в средневековой книге Petri Apiani «Cosmographia».

Славянские предания о «Небесной колеснице», в которой древние видели именно Большую Медведицу, говорят о возможной гибели Вселенной в результате исчезновения связывающего колесницу Космического закона, который соотносится с ее упряжью:

Римляне вместо трех лошадей впрягали в телегу трех быков, а в конце концов обозначили это созвездие как семь быков, откуда произошло слово septentrio («семь быков»), которое со временем стало означать «север», «северный полюс». Иногда быки тянули за собой не телегу, а плуг, что свидетельствует о заимствовании этой традиции у греков, в виду двусмысленного толкования греческого названия созвездия — Ἅμαξα.

полюс». Иногда быки тянули за собой не телегу, а плуг, что свидетельствует о заимствовании этой традиции у греков, в виду двусмысленного толкования греческого названия созвездия — Ἅμαξα.

На Балканах эта традиция также была достаточно широко распространена. У болгар созвездие называлось Водáч (человек, управляющий повозкой) или Краварят (погонщик коров). Четыре звезды ковша — повозка, две звезды ручки — два вола, третья — хозяин повозки. Сохранились также и легенды описывающие переход к современной «медвежьей» традиции. Медведь съел одного из двух запряженных в повозку волов, хозяин впряг его вместо вола и поехал дальше. Интересно, что подобная история есть и у эстонцев:

То, что название «Большая Медведица» достаточно поздний вариант отмечает Гигин в «Астрономии», основываясь на анализе имени близлежащего созвездия Волопас. Оно также имеет вариант названия: Арктофилакс (Ἀρκτοφύλαξ), что означает «страж медведицы».¹ Очевидно, названия созвездий связаны: Волопас соответствует Повозке с впряженными волами, а Арктофилакс — Медведицам. Гигин приводит следующее соображение. У Гомера встречается оба названия: «Медведица» и «Повозка», но Волопас Арктофилаксом не называется. Следовательно, «Медведица» — поздний вариант, еще не отразившийся на имени соседнего связанного созвездия.

Нонн Панополитанский в «Деяниях Диониса» называет созвездие Волопаса «возницей Повозки медвежьей». Писал ли Нонн свое произведение во время переименования созвездий, либо просто перечисляет все знакомые ему варианты названий созвездия — неизвестно. Но, что любопытно, упоминает он и «небесного Тифаона» (Τυφάων), т.е. египетского Сета (в образе быка²):

[quote][i]«Я быкопасом тебяЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

«Зорко Плеяд наблюдал он и поздний заход Волопаса,

Также Медведицу — ту, что еще называют Повозкой.

Ходит по небу она, и украдкой следит Ориона,

И лишь одна непричастна к купанью в волнах Океана.»

(Одиссея V, 272)

Называть созвездие Большой Медведицы именно как «Колесница», «Повозка» было свойственно многим народам: древнерусское «Кола» («Колесо», «Колесница»),

украинское и белорусское — «Воз» и «Телега», немецкое Grosser Wagen — «Большой Воз» (древневерхненемецкое Wagan — «колесница»), среднеголландское Woenswaghen, Woonswaghen — «Повозка Вотана», у кельтов — «Колесница Артура», у римлян — Plaunstrum («Повозка»), в Греции — «Воз» (Ἅμαξα, Гомер «Илиада»), в Индии — Vahana («Животное, на котором ездят боги») и Ratha («Колесница»), тохарское kukal (kokale) — «колесница». В Древнем Двуречье это созвездие носило название «Грузовая Повозка» (аккад. sambu, eriqqu). Во Франции Созвездие Большой Медведицы до сих пор называется «Колесницей Душ». Изображения этого созвездия в виде Колесницы есть, например, в средневековой книге Petri Apiani «Cosmographia».

украинское и белорусское — «Воз» и «Телега», немецкое Grosser Wagen — «Большой Воз» (древневерхненемецкое Wagan — «колесница»), среднеголландское Woenswaghen, Woonswaghen — «Повозка Вотана», у кельтов — «Колесница Артура», у римлян — Plaunstrum («Повозка»), в Греции — «Воз» (Ἅμαξα, Гомер «Илиада»), в Индии — Vahana («Животное, на котором ездят боги») и Ratha («Колесница»), тохарское kukal (kokale) — «колесница». В Древнем Двуречье это созвездие носило название «Грузовая Повозка» (аккад. sambu, eriqqu). Во Франции Созвездие Большой Медведицы до сих пор называется «Колесницей Душ». Изображения этого созвездия в виде Колесницы есть, например, в средневековой книге Petri Apiani «Cosmographia».Славянские предания о «Небесной колеснице», в которой древние видели именно Большую Медведицу, говорят о возможной гибели Вселенной в результате исчезновения связывающего колесницу Космического закона, который соотносится с ее упряжью:

«Воз — четверо колес, да трое коней запряжено. Между крайним передним и другим конем есть маленькая звездочка — уздечка [звезда Алькор], колеса те разойдутся — тогда и конец веку».

(Б.А. Романов «Люди и нравы Древней Руси»)

Римляне вместо трех лошадей впрягали в телегу трех быков, а в конце концов обозначили это созвездие как семь быков, откуда произошло слово septentrio («семь быков»), которое со временем стало означать «север», «северный

полюс». Иногда быки тянули за собой не телегу, а плуг, что свидетельствует о заимствовании этой традиции у греков, в виду двусмысленного толкования греческого названия созвездия — Ἅμαξα.

полюс». Иногда быки тянули за собой не телегу, а плуг, что свидетельствует о заимствовании этой традиции у греков, в виду двусмысленного толкования греческого названия созвездия — Ἅμαξα.ἅμαξα, эп.-ион. ἄμαξα (ᾰμ) ἡ

1) повозка, телега (на четырех колесах) Hom., Her., Thuc., Plut.

2) плуг Hes.

3) «Воз», созвездие Большой Медведицы Hom.

septemtrio (septemptrio, septentrio), -onis m

1) один из семи яремных быков; pl. семь яремных быков;

2) созвездие Большой и Малой Медведицы.

trio (-onis) m

1) рабочий вол Vr, AG;

2) pl. Triones (тж. gemini Triones V) (тж. Septentriones) O, M etc. созвездия Большой и Малой Медведиц.

На Балканах эта традиция также была достаточно широко распространена. У болгар созвездие называлось Водáч (человек, управляющий повозкой) или Краварят (погонщик коров). Четыре звезды ковша — повозка, две звезды ручки — два вола, третья — хозяин повозки. Сохранились также и легенды описывающие переход к современной «медвежьей» традиции. Медведь съел одного из двух запряженных в повозку волов, хозяин впряг его вместо вола и поехал дальше. Интересно, что подобная история есть и у эстонцев:

«Большая Медведица — «Повозка Пеедо»; волкам заповедано нападать на волов в ярме; Пеедо вел повозку, в нее запряжены волы; на одного напал волк; Пеедо запряг его вместе с волом (это Алькор при Мицаре); волк тянет в лес, поэтому ручка ковша изогнута».

То, что название «Большая Медведица» достаточно поздний вариант отмечает Гигин в «Астрономии», основываясь на анализе имени близлежащего созвездия Волопас. Оно также имеет вариант названия: Арктофилакс (Ἀρκτοφύλαξ), что означает «страж медведицы».¹ Очевидно, названия созвездий связаны: Волопас соответствует Повозке с впряженными волами, а Арктофилакс — Медведицам. Гигин приводит следующее соображение. У Гомера встречается оба названия: «Медведица» и «Повозка», но Волопас Арктофилаксом не называется. Следовательно, «Медведица» — поздний вариант, еще не отразившийся на имени соседнего связанного созвездия.

Нонн Панополитанский в «Деяниях Диониса» называет созвездие Волопаса «возницей Повозки медвежьей». Писал ли Нонн свое произведение во время переименования созвездий, либо просто перечисляет все знакомые ему варианты названий созвездия — неизвестно. Но, что любопытно, упоминает он и «небесного Тифаона» (Τυφάων), т.е. египетского Сета (в образе быка²):

[quote][i]«Я быкопасом тебя

ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «БОГ»

21-08-2012 17:20

Другие словари, в целом, дают то же значение — «дающий, оделяющий господин; доля, счастье, богатство». Настораживает только один нюанс: «в современный русский язык слово «бог» пришло из древнерусского, где «богъ» — заимствование из церковнославянского». Видимо и в славянские языки слово «бог» пришло тоже из церковнославянского. Но церковнославянский язык несет в себе богатое византийское (читай греческое) наследие. Греческий же язык был в свое время языком межнационального общения. И именно из него многие народы заимствовали многие слова и термины. Не в Грецию ли уходят корни пресловутой «индоевропейскости»? Не отрицая возможности заимствования слова «бог» из иранской (или даже из индийской) культуры, рассмотрим еще одну версию происхождения слова «бог» — от слова «бык».

корни пресловутой «индоевропейскости»? Не отрицая возможности заимствования слова «бог» из иранской (или даже из индийской) культуры, рассмотрим еще одну версию происхождения слова «бог» — от слова «бык».

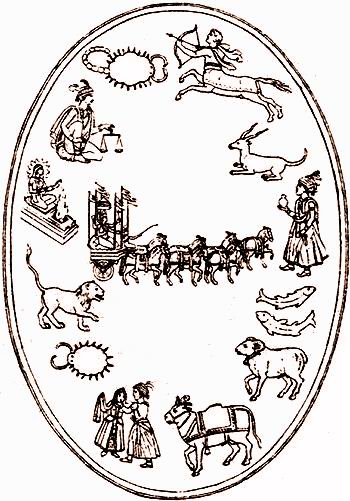

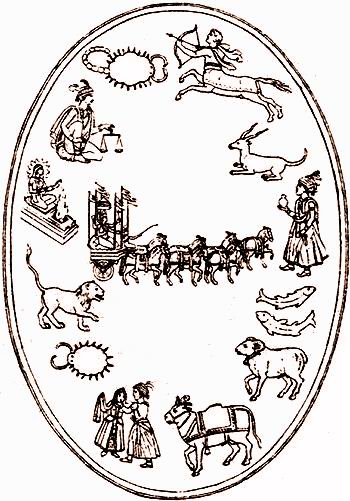

Истоки происхождения образа бога-быка лежат в далеком прошлом. Он возник в эпоху Тельца, когда, зачастую, образ богов разных культов имел вид быка, либо его атрибуты (бычья голова, рога). Наиболее известные Тельцы: Мардук, Ра, Ваал, Энки («свирепый бык неба и земли»), Лунный бог Син и Солнечный Тешуб, принимающие образ быка.

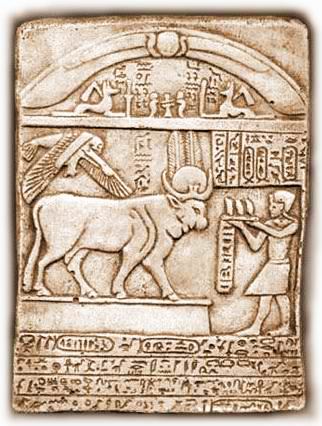

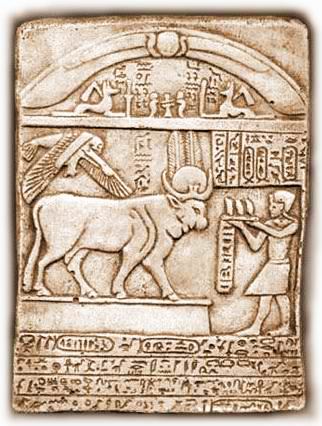

В Египте, помимо богов в образе быка, поклонялись и быкам, что называется, из плоти и крови, но обожествляемым по определенным признакам, дающим право полагать, что этот бык является воплощением бога Ра, Осириса или Птаха. Бык Апис почитался в Мемфисе, Мневис — божественный черный бык Гелиополя, Бухис — божественный бык Фив. Обращает на себя внимание некоторое созвучие имени Бухиса (bḥs, «теленок») со словом «Бог» (особенно с учетом оглушения буквы «г» в слове «Бог»).

В Гермонте (Верхний Египет) Бухис почитался как воплощение местного бога войны Монту и при жизни был окружен божественными почестями. После смерти его мумифицировали и захоранивали в саркофаге в особом некрополе Бухеуме, недалеко от Гермонта. Новое олицетворение Бухиса находили среди новорожденных телят по особым приметам. У него должна была быть белая шерсть с черными пятнами и черная голова. Культ быка Бухиса достиг наивысшего расцвета в эллинистический и римский период — при Птолемеях (305-30 до н.э.) и римских императорах династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев (27 до н.э. - 96 н.э.).

Как видим, оформившийся в эпоху Тельца, образ бога Быка проявляется и в следующую эпоху Овна, и в эпоху Рыб. Нельзя не отметить попыток ввести образ божественного барана, с приходом эпохи Овна. Наиболее популярный образ бога-барана — это конечно же Амон. Символизм Овна переходит и в эпоху Рыб, вспомним, хотя бы, образ закланного агнца, как символ Христа. Однако традиция весьма инертна, она вшита в культуру и религиозные символы настолько прочно, что с трудом поддается вытеснению новыми образами.

На языках разных народов слово «бык» весьма созвучно слову «Бог». По-татарски бык — богà, по-крымскотатарски — buğa, по-башкирски — буга (бога), по-казахски — бұқа, по-киргизски — бука. В этой же связи, вспоминается букашка,¹ с говорящим названием «Божья коровка».

Любопытно еще одно именование быка на славянских языках — «бугай» (польск. buhaj, также bugaj). Фасмер происхождение этого слова относит к заимствованию из тюркского, от слова «бык» (тур. buɣa, чагат. boɣa, др.-тюрк., уйг. buka). Это ошибочная версия, слово «бугай» заимствовано из др.-греческого языка. Слово βουγαίος встречается и у Гомера (Ил. XIII 824; Од. XVIII 79), и у Плутарха (Αίτια Ελληνικά 36).²

___________________________

[1] Слово букашка, видимо, производное от бұқа — «бычок». Причиной такой этимологии (слова «букашка») очевидно является «тяжеловесный» вид жуков и усики, которые можно рассматривать как «рога». СхожуюЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Бог (ст.-слав. богъ; укр. бiг; болг. бог; сербохорв. бо̑г; словенск. bȯg; чешск. bůh; польск. bóg; в.-луж. bóh; н.-луж. bog).

Общеславянское bog — наделяющий богатством, бог.

Древнеиндийское bhaga(-h) — счастье, благосостояние, богатство или bhagavan(t) — наделяющий богатством.

Древнеиранское, древнеперсидское baga — участь, судьба, счастье, бог.

Древнеарабское происхождение baha, baga — участь, судьба, господин, бог.

Авестийское baɣa, baga — доля, участь.

В современный русский слово «бог» пришло из древнерусского, где богъ — заимствование из церковнославянского. Старославянское богъ восходит к общеславянскому bog и далее — к индоевропейскому корню bhag- (наделять, раздавать).

(Этимологический словарь русского языка Семенова).

Другие словари, в целом, дают то же значение — «дающий, оделяющий господин; доля, счастье, богатство». Настораживает только один нюанс: «в современный русский язык слово «бог» пришло из древнерусского, где «богъ» — заимствование из церковнославянского». Видимо и в славянские языки слово «бог» пришло тоже из церковнославянского. Но церковнославянский язык несет в себе богатое византийское (читай греческое) наследие. Греческий же язык был в свое время языком межнационального общения. И именно из него многие народы заимствовали многие слова и термины. Не в Грецию ли уходят

корни пресловутой «индоевропейскости»? Не отрицая возможности заимствования слова «бог» из иранской (или даже из индийской) культуры, рассмотрим еще одну версию происхождения слова «бог» — от слова «бык».

корни пресловутой «индоевропейскости»? Не отрицая возможности заимствования слова «бог» из иранской (или даже из индийской) культуры, рассмотрим еще одну версию происхождения слова «бог» — от слова «бык».Истоки происхождения образа бога-быка лежат в далеком прошлом. Он возник в эпоху Тельца, когда, зачастую, образ богов разных культов имел вид быка, либо его атрибуты (бычья голова, рога). Наиболее известные Тельцы: Мардук, Ра, Ваал, Энки («свирепый бык неба и земли»), Лунный бог Син и Солнечный Тешуб, принимающие образ быка.

В Египте, помимо богов в образе быка, поклонялись и быкам, что называется, из плоти и крови, но обожествляемым по определенным признакам, дающим право полагать, что этот бык является воплощением бога Ра, Осириса или Птаха. Бык Апис почитался в Мемфисе, Мневис — божественный черный бык Гелиополя, Бухис — божественный бык Фив. Обращает на себя внимание некоторое созвучие имени Бухиса (bḥs, «теленок») со словом «Бог» (особенно с учетом оглушения буквы «г» в слове «Бог»).

В Гермонте (Верхний Египет) Бухис почитался как воплощение местного бога войны Монту и при жизни был окружен божественными почестями. После смерти его мумифицировали и захоранивали в саркофаге в особом некрополе Бухеуме, недалеко от Гермонта. Новое олицетворение Бухиса находили среди новорожденных телят по особым приметам. У него должна была быть белая шерсть с черными пятнами и черная голова. Культ быка Бухиса достиг наивысшего расцвета в эллинистический и римский период — при Птолемеях (305-30 до н.э.) и римских императорах династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев (27 до н.э. - 96 н.э.).

Как видим, оформившийся в эпоху Тельца, образ бога Быка проявляется и в следующую эпоху Овна, и в эпоху Рыб. Нельзя не отметить попыток ввести образ божественного барана, с приходом эпохи Овна. Наиболее популярный образ бога-барана — это конечно же Амон. Символизм Овна переходит и в эпоху Рыб, вспомним, хотя бы, образ закланного агнца, как символ Христа. Однако традиция весьма инертна, она вшита в культуру и религиозные символы настолько прочно, что с трудом поддается вытеснению новыми образами.

На языках разных народов слово «бык» весьма созвучно слову «Бог». По-татарски бык — богà, по-крымскотатарски — buğa, по-башкирски — буга (бога), по-казахски — бұқа, по-киргизски — бука. В этой же связи, вспоминается букашка,¹ с говорящим названием «Божья коровка».

Любопытно еще одно именование быка на славянских языках — «бугай» (польск. buhaj, также bugaj). Фасмер происхождение этого слова относит к заимствованию из тюркского, от слова «бык» (тур. buɣa, чагат. boɣa, др.-тюрк., уйг. buka). Это ошибочная версия, слово «бугай» заимствовано из др.-греческого языка. Слово βουγαίος встречается и у Гомера (Ил. XIII 824; Од. XVIII 79), и у Плутарха (Αίτια Ελληνικά 36).²

___________________________

[1] Слово букашка, видимо, производное от бұқа — «бычок». Причиной такой этимологии (слова «букашка») очевидно является «тяжеловесный» вид жуков и усики, которые можно рассматривать как «рога». Схожую

РУСЬ

20-08-2012 22:11

Сюзюмов Михаил Яковлевич

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВА Ῥώς, Ῥωσία, Россия.

(«Вестник древней истории». 1940. № 2. С. 121-123. 554)

Известно, что византийские авторы никогда не употребляли названия «рус», а всегда писали «рос» (οί Ῥώς). В русских летописях, наоборот, нет названия «рос». Даже в том случае, когда летописец заимствует непосредственно из греческой хроники известие о нападении народа Ῥώς на Константинополь при императоре Михаиле» термин Ῥώς переводится «Русь».¹

Интересно выяснить, как появилась буква ω в словах Ῥώς, Ῥωσία? Как в действительности называли себя русские IX и X вв.: «рос» или «рус»?

Можно утверждать с полной уверенностью, что древние русские никогда себя «россами» не называли: в древних памятниках русского языка подобного слова нет. Мало того, можно считать, что даже сами византийские греки в разговорной речи вряд ли называли русских «россами» (οί Ῥώς).

Лиутпранд, епископ Кремонский, посетивший Константинополь в середине X в., в своем труде «Antapodosis» (ἀνταπόδοσις, «воздаяние») упоминает о русских. При этом он сообщает, что русские получили свое наименование от греческого слова ῥούσιος (что значит «красный») и что это название русским дали за особый оттенок цвета их тела (de qualitate corporis).² По сравнению со своим смуглым видом южан, византийцы и арабы могли считать, что славяне имеют красноватое тело.³ Вероятно, византийцы, встретившись с народом, который называл себя «Русь», невольно поразились созвучием этого слова с греческим ῥούσιος (красный) и стали объяснять это название оттенком цвета кожи. На основании приведенного замечания Лиутпранда можно сделать вывод, что в народном византийском произношении употреблялось не Ῥώς, а ῥούσιοι, т.е. русских попросту называли при Лиутпранде «красными». Как же появилось в византийской письменности слово Ῥώς? Почему «рос», а не «рус»? Почему слово Ῥώς обычно не склоняется у византийских авторов,⁴ тогда как все остальные наименования варварских народностей имеют падежные окончания (Πατζινάκοι, Τούρκοι, Βάραγγοι, Φράγγοι и т.д.).

Известия о русском народе появляются у византийских авторов не ранее IX в. Однако безбрежная церковно-схоластическая литература, бесчисленные толкования на «Апокалипсис» и пророков употребляют наименование Ῥώς, начиная с самого возникновения христианства. Дело в том, что название Ῥώς встречается в греческом переводе Библии, у пророков. Имя народа Ῥώς связывалось с пророчествами о конце света и поэтому очень часто употреблялось в церковной литературе. Византийцы чрезвычайно интересовались эсхатологическими вопросами. Книги пророков и «Апокалипсис» были очень популярны, имели многочисленных комментаторов, часто использовались в проповедях.

В греческом переводе пророка Иезекииля раз встречается название Ῥώς: «И бысть слово господне ко мне, глаголя, сыне человечь, утверди лице твое на Гога и на землю Μагога, князя Рос (Ῥώς)».⁵

В «Апокалипсисе» указывается, что Гог и Магог перед концом света во главе бесчисленных войск сатаны подойдут к «священному граду».⁶

При том интересе, с каким византийцы относились к пророчествам о гибели мира, совершенно естественно, что схоластические комментаторы Библии стали искать, где же обитает этот страшный народ Ῥώς. Большинство церковных комментаторов помещали страну Гога и Магога по ту сторону Кавказских гор, вообще куда-нибудь подальше на север, называя их гиперборейскими народностями (т.е. народами Севера) и скифами.

Итак, название Ῥώς было хорошо знакомо византийскому обществу задолго до появления русских. Опустошительные набеги русских в начале IX в. навели ужас на византийцев. К тому же созвучие названия «Русь» с библейским «Рос», конечно, не могло остаться незамеченным. Невольно могла зародиться мысль, что выступивший на историческую сцену русский народ — это и есть библейский народец Ῥώς, ужасный своим именем, связанным с эсхатологическими пророчествами. Понятно, почему в житии Георгия Амастридского пишется о русских: τούτο δή τό φθοροποιόv καί πράγμα καί όνομα, т.е. нападающие русские — народ, несущий гибель и поЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Сюзюмов Михаил Яковлевич

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВА Ῥώς, Ῥωσία, Россия.

(«Вестник древней истории». 1940. № 2. С. 121-123. 554)

Известно, что византийские авторы никогда не употребляли названия «рус», а всегда писали «рос» (οί Ῥώς). В русских летописях, наоборот, нет названия «рос». Даже в том случае, когда летописец заимствует непосредственно из греческой хроники известие о нападении народа Ῥώς на Константинополь при императоре Михаиле» термин Ῥώς переводится «Русь».¹