КАЛЕНДАРНАЯ СИСТЕМА ЕГИПТА

06-09-2012 13:22

Агапова Ирина

ЗАГАДОЧНАЯ ЗВЕЗДА ЕГИПТА И КАЛЕНДАРЬ

СТРУКТУРА ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО КАЛЕНДАРЯ

С древности египтянам были знакомы естественные промежутки счета времени, связанные с движением Солнца и Луны — сутки и лунный месяц (фазы Луны, дни невидимости и то, что месяц содержит 29 или 30 дней). Самый ранний календарь египтян был лунным. Год состоял из 12 месяцев; раз в 3 года добавлялся 13-й дополнительный месяц. 30 дней лунного месяца носили особые названия и имели ритуальный характер. Согласно теории Паркера, решение о вставке 13-го месяца принималось на основании наблюдений гелиакических (то есть — совместных с Солнцем) восходов Сириуса (Σείριος, егип. Spdt, Сопдет).

Этот восход имел особое название веп-ренпет (wp rnpt — «открыватель года»), и отмечался как большой праздник. Отсюда и название последнего 12-го месяца лунного года, называемого также веп-ренпет. Вставки 13-го месяца производились так, чтобы удержать празднование восхода Сотис¹ в одном и том же месяце лунного календаря. Если восход Сотис наблюдался в последние 11 дней двенадцатого месяца, назначался 13-й месяц, посвященный богу Луны Тоту.

________________________

[1] Σωθί, indecl. и Σῶθις (-εως) ἡ егип. Plut. = Σείριος

Σείριος ὁ (sc. ἀστήρ) Сириус (звезда) или созвездие Большого Пса Hes., Eur.

Первый день лунного года совпадал с первым днем невидимости Луны, непосредственно идущим после восхода Сотис, если год был обычным, или с днем невидимости по окончании дополнительного месяца, если была опасность, что в будущем году дата восхода выйдет за пределы месяца веп-ренпет. Поэтому ранний древнеегипетский календарь называли лунно-звездным, в котором связь с сезонами достигалась благодаря наблюдениям гелиакических восходов Сириуса-Сотис.

Для светских целей был создан календарь, названный гражданским или светским. Основой же и календаря и религии египтян стал сам Египет — мифы и реальность сплетенные воедино. Главным событием в жизни Египта был разлив реки Нил и одновременно с ним — гелиакический восход звезды Сириус, ставшей по этой причине центром жизни и главным мифом древних египтян. Разлив Нила и восход Сириуса отождествлялся с богиней Сопдет (Spdt, греч. Σωθις), а также с Изидой. Изида плачет по убитому Осирису, воплощавшему собой плодородие и возрождение, побеждающее смерть. Слезы богини попадают в Нил и, переполняя его, вызывают наводнение.

В зимнее время Сириус сиял необыкновенным светом всю ночь, но затем появлялся лишь вечером на западе, а вскоре и вовсе исчезал за горизонтом. Через 70 дней Сириус вновь появлялся на востоке — разливался Нил, и это совпадало с днем летнего солнцестояния, 19 июля (по юлианскому стилю). Это происходило из года в год и дало возможность жрецам определить длину года. Вначале установили, что это 360 дней. Год включал 12 месяцев по 30 дней; месяц был разделен на 3 десятидневки. Позже год «уточнили», добавив 5 дней, таким образом, он стал 365-дневным. Год был разделен на три сезона по четыре месяца — Ахет (ȝḫt, «половодье»), Перет (prt, «всходы») и Шему (šmw, «урожай»).

Год в гражданском календаре был короче солнечного года на 6 часов и, он примерно на столько же короче, чем период между «возвращениями Сотис» при восходе солнца на востоке (год Сириуса). В результате начало нового года по светскому календарю египтян сдвигалось на сутки назад относительно начала солнечного года или года сотисного. Сдвиг за 120 лет составлял месяц; за 480 лет — целый сезон.

То есть: 1461х365=1460х365,25. Таким образом, 1460 «годов Сириуса» составляли 1461 календарный год. Позже этот год был назван также и Великим, Божественным или Псовым годом.² Из-за своей особенности календарь был назван «блуждающим». Относительно даты создания его до сих пор ведутся споры и называются разные даты, начиная от 5-го тысячелетия до новой эры. Поскольку одна из дат «возвращения Сириуса» была известна из «Книги о дне рождения» Цензорина, то другие были просто вычислены математически. Известно было следующее: очередное начало древнеегипетского года совпало с началом года Сириуса в 139 году н.э., во второй год консульства императора Антонина Пия.

«Юбилейные» годы таковы: 4241 до н.э., 2781 до н.э., 1321 до н.э., 139 год н.э. Причем, год 2781 до н.э. был подтвержден и Кахунским папирусом.

________________________

[2] Сириус — самая яркая звезда в созвездии Большого Пса.

Κύναστρον (Κύν-αστρον) τό Песья звезда, т.е. СириусЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Агапова Ирина

ЗАГАДОЧНАЯ ЗВЕЗДА ЕГИПТА И КАЛЕНДАРЬ

СТРУКТУРА ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО КАЛЕНДАРЯ

С древности египтянам были знакомы естественные промежутки счета времени, связанные с движением Солнца и Луны — сутки и лунный месяц (фазы Луны, дни невидимости и то, что месяц содержит 29 или 30 дней). Самый ранний календарь египтян был лунным. Год состоял из 12 месяцев; раз в 3 года добавлялся 13-й дополнительный месяц. 30 дней лунного месяца носили особые названия и имели ритуальный характер. Согласно теории Паркера, решение о вставке 13-го месяца принималось на основании наблюдений гелиакических (то есть — совместных с Солнцем) восходов Сириуса (Σείριος, егип. Spdt, Сопдет).

Этот восход имел особое название веп-ренпет (wp rnpt — «открыватель года»), и отмечался как большой праздник. Отсюда и название последнего 12-го месяца лунного года, называемого также веп-ренпет. Вставки 13-го месяца производились так, чтобы удержать празднование восхода Сотис¹ в одном и том же месяце лунного календаря. Если восход Сотис наблюдался в последние 11 дней двенадцатого месяца, назначался 13-й месяц, посвященный богу Луны Тоту.

________________________

[1] Σωθί, indecl. и Σῶθις (-εως) ἡ егип. Plut. = Σείριος

Σείριος ὁ (sc. ἀστήρ) Сириус (звезда) или созвездие Большого Пса Hes., Eur.

Первый день лунного года совпадал с первым днем невидимости Луны, непосредственно идущим после восхода Сотис, если год был обычным, или с днем невидимости по окончании дополнительного месяца, если была опасность, что в будущем году дата восхода выйдет за пределы месяца веп-ренпет. Поэтому ранний древнеегипетский календарь называли лунно-звездным, в котором связь с сезонами достигалась благодаря наблюдениям гелиакических восходов Сириуса-Сотис.

Для светских целей был создан календарь, названный гражданским или светским. Основой же и календаря и религии египтян стал сам Египет — мифы и реальность сплетенные воедино. Главным событием в жизни Египта был разлив реки Нил и одновременно с ним — гелиакический восход звезды Сириус, ставшей по этой причине центром жизни и главным мифом древних египтян. Разлив Нила и восход Сириуса отождествлялся с богиней Сопдет (Spdt, греч. Σωθις), а также с Изидой. Изида плачет по убитому Осирису, воплощавшему собой плодородие и возрождение, побеждающее смерть. Слезы богини попадают в Нил и, переполняя его, вызывают наводнение.

«Сотис — Великая блистает на небе, и Нил выходит из берегов».

В зимнее время Сириус сиял необыкновенным светом всю ночь, но затем появлялся лишь вечером на западе, а вскоре и вовсе исчезал за горизонтом. Через 70 дней Сириус вновь появлялся на востоке — разливался Нил, и это совпадало с днем летнего солнцестояния, 19 июля (по юлианскому стилю). Это происходило из года в год и дало возможность жрецам определить длину года. Вначале установили, что это 360 дней. Год включал 12 месяцев по 30 дней; месяц был разделен на 3 десятидневки. Позже год «уточнили», добавив 5 дней, таким образом, он стал 365-дневным. Год был разделен на три сезона по четыре месяца — Ахет (ȝḫt, «половодье»), Перет (prt, «всходы») и Шему (šmw, «урожай»).

Год в гражданском календаре был короче солнечного года на 6 часов и, он примерно на столько же короче, чем период между «возвращениями Сотис» при восходе солнца на востоке (год Сириуса). В результате начало нового года по светскому календарю египтян сдвигалось на сутки назад относительно начала солнечного года или года сотисного. Сдвиг за 120 лет составлял месяц; за 480 лет — целый сезон.

То есть: 1461х365=1460х365,25. Таким образом, 1460 «годов Сириуса» составляли 1461 календарный год. Позже этот год был назван также и Великим, Божественным или Псовым годом.² Из-за своей особенности календарь был назван «блуждающим». Относительно даты создания его до сих пор ведутся споры и называются разные даты, начиная от 5-го тысячелетия до новой эры. Поскольку одна из дат «возвращения Сириуса» была известна из «Книги о дне рождения» Цензорина, то другие были просто вычислены математически. Известно было следующее: очередное начало древнеегипетского года совпало с началом года Сириуса в 139 году н.э., во второй год консульства императора Антонина Пия.

«Юбилейные» годы таковы: 4241 до н.э., 2781 до н.э., 1321 до н.э., 139 год н.э. Причем, год 2781 до н.э. был подтвержден и Кахунским папирусом.

________________________

[2] Сириус — самая яркая звезда в созвездии Большого Пса.

Κύναστρον (Κύν-αστρον) τό Песья звезда, т.е. Сириус

АСТРОНОМИЯ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

06-09-2012 11:53

О колоссальных астрономических знаниях древних египтян сегодня, спустя тысячелетия, мы можем судить по значительному числу источников: разрозненным иероглифическим текстам, «картам ночного звездного неба» на потолках гробниц фараонов Нового царства, астрономическим «плафонам» в царских заупокойных храмах. Великолепные астрономические изображения и тексты прекрасно сохранились, в частности, в храме царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри (XVI в. до н.э.) и Рамессеуме; знаменитыми зодиаками, ставшими символами слияния египетской, греческой и вавилонской астрономической мысли, славятся жемчужины египетского зодчества эпохи греко-римского владычества — храмы Хатхор в Дендере, Хора в Эдфу, Хнума в Эсне, Мина и Исиды в Коптосе.

Небо, по представлениям египтян, это и богиня Нут и покоящийся на божественных опорах предвечный океан Нун, из вод которого появилось солнечное божество-творец и, наконец, великая небесная корова, выносящая на своих рогах солнечный диск из космической тьмы. Ежедневно по телу небесной богини странствует в золотой ладье Манеджет (mˁnḏt) бог солнца Ра; с востока на запад неумолимо несут его небесные воды ко рту Нут, через который он попадает в Дуат — загробный мир.

В тринадцати разделах папируса Карлсберг I, обобщающего труда по астрономии, объясняющего основные закономерности вселенной, рассказывается о Нут, о восходе и движении солнца, о наступлении ночи, о восходе звезд, о пределах бескрайнего пространства вселенной.

основные закономерности вселенной, рассказывается о Нут, о восходе и движении солнца, о наступлении ночи, о восходе звезд, о пределах бескрайнего пространства вселенной.

На смену богу Ра ночью земной горизонт заполняют луна — мужское божество Осирис-Ях, деканы — звезды или созвездия, которые при восходе указывают на наступление нового «часа» — одного из 12 отрезков ночи и другие небесные тела-существа.

С древнейших времен Сириус, небесное воплощение Исиды, «госпожи звезд», почиталось в древнем Египте как предвечная звезда, повелевающая остальными звездами-деканами, каждая из которых, подобно Сириусу, становится невидимой в течение семидесяти дней. На юге Египта, в районе первых порогов Нила, Сириус также считался воплощением львиноголовой богини Хатхор-Сехмет, возвращающейся после долгого странствия в Египет и приносящей с собой благодатный разлив Нила.

Появлению Сириуса на двадцать один день предшествует «выход» созвездия Сах (Sȝḥ), «царя звезд», небесного воплощения Осириса.¹ «Вот, имя твое — Тот-кто-в-Орионе, Осирис» — гласят «Тексты Пирамид». На потолках царских гробниц Орион-Осирис изображается в образе антропоморфного бога в ладье со скипетром в руках, обращенного назад к ладье Сириуса-Исиды, выступающей в высокой короне из двух перьев и следующей за ней ладье со звездой Сепед (Spd) — воплощением бога Хора, сына Осириса и Исиды.

________________________________

[1] Греческое название созвездия — Орион (Ὠρίων), это одно из наиболее ярких и популярных созвездий,Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

О колоссальных астрономических знаниях древних египтян сегодня, спустя тысячелетия, мы можем судить по значительному числу источников: разрозненным иероглифическим текстам, «картам ночного звездного неба» на потолках гробниц фараонов Нового царства, астрономическим «плафонам» в царских заупокойных храмах. Великолепные астрономические изображения и тексты прекрасно сохранились, в частности, в храме царицы Хатшепсут в Дейр эль-Бахри (XVI в. до н.э.) и Рамессеуме; знаменитыми зодиаками, ставшими символами слияния египетской, греческой и вавилонской астрономической мысли, славятся жемчужины египетского зодчества эпохи греко-римского владычества — храмы Хатхор в Дендере, Хора в Эдфу, Хнума в Эсне, Мина и Исиды в Коптосе.

Небо, по представлениям египтян, это и богиня Нут и покоящийся на божественных опорах предвечный океан Нун, из вод которого появилось солнечное божество-творец и, наконец, великая небесная корова, выносящая на своих рогах солнечный диск из космической тьмы. Ежедневно по телу небесной богини странствует в золотой ладье Манеджет (mˁnḏt) бог солнца Ра; с востока на запад неумолимо несут его небесные воды ко рту Нут, через который он попадает в Дуат — загробный мир.

«Это через рот Нут величество этого бога проходит в Дуат. Затем продвигается он вперед, проходя по небу. С ним звезды эти входят и с ним проходят вперед, спеша к местам своим… Это в первыйчас вечера величество этого бога [Ра] входит [в Дуат]. Он становится торжествующим, он становится великолепным в руках отца своего, Осириса. Чист он там. Величество этого бога воссело в жизни в Дуате на втором часу начала ночи. Величество этого бога приказывает западным (т.е. обитающим в Дуате) и он исполняет задуманное в Дуате. Величество этого бога продвигается к земле, вновь и вновь приходя в существование в Верхнем Египте. Сила его велика, подобно [тому, как было] в первый момент его появления. Он приходит в существование как великий бог в [городе] Бехдете. По границам вод небесных, по рукам Нут проходит величество этого бога. Он входит в нее ночью, в час середины ночи и он идет вперед во тьме; все эти звезды с ним». (Папирус Карлсберг I — справочник и сборник комментариев к изображенным на потолках гробниц и храмов небесным картам)

В тринадцати разделах папируса Карлсберг I, обобщающего труда по астрономии, объясняющего

основные закономерности вселенной, рассказывается о Нут, о восходе и движении солнца, о наступлении ночи, о восходе звезд, о пределах бескрайнего пространства вселенной.

основные закономерности вселенной, рассказывается о Нут, о восходе и движении солнца, о наступлении ночи, о восходе звезд, о пределах бескрайнего пространства вселенной.На смену богу Ра ночью земной горизонт заполняют луна — мужское божество Осирис-Ях, деканы — звезды или созвездия, которые при восходе указывают на наступление нового «часа» — одного из 12 отрезков ночи и другие небесные тела-существа.

«Начало этим звездам в небе (…) в первом месяце сезона разлива Нила, когда восходит Сепедет (Spdt, Сириус)… В первом месяце сезона разлива Нила при восходе Сириуса все эти звезды восходят в небе… Вот, в начале года каждого Ра, следует установленному пути звездному. Сказано в книге Бенен: «Сепедет, восемнадцать звезд позади нее, восемнадцать звезд впереди нее… Вот двадцать девять их, созданий этих, что существуют и творят в небесах, двадцать девять звезд в этой широте небесной. Одна умирает и другая живет в каждые десять дней… Теперь до тех, что в Дуате — семь их». (Книга Шен Идену)

С древнейших времен Сириус, небесное воплощение Исиды, «госпожи звезд», почиталось в древнем Египте как предвечная звезда, повелевающая остальными звездами-деканами, каждая из которых, подобно Сириусу, становится невидимой в течение семидесяти дней. На юге Египта, в районе первых порогов Нила, Сириус также считался воплощением львиноголовой богини Хатхор-Сехмет, возвращающейся после долгого странствия в Египет и приносящей с собой благодатный разлив Нила.

Появлению Сириуса на двадцать один день предшествует «выход» созвездия Сах (Sȝḥ), «царя звезд», небесного воплощения Осириса.¹ «Вот, имя твое — Тот-кто-в-Орионе, Осирис» — гласят «Тексты Пирамид». На потолках царских гробниц Орион-Осирис изображается в образе антропоморфного бога в ладье со скипетром в руках, обращенного назад к ладье Сириуса-Исиды, выступающей в высокой короне из двух перьев и следующей за ней ладье со звездой Сепед (Spd) — воплощением бога Хора, сына Осириса и Исиды.

________________________________

[1] Греческое название созвездия — Орион (Ὠρίων), это одно из наиболее ярких и популярных созвездий,

ЕГИПЕТСКАЯ ЗОДИАКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

06-09-2012 00:29

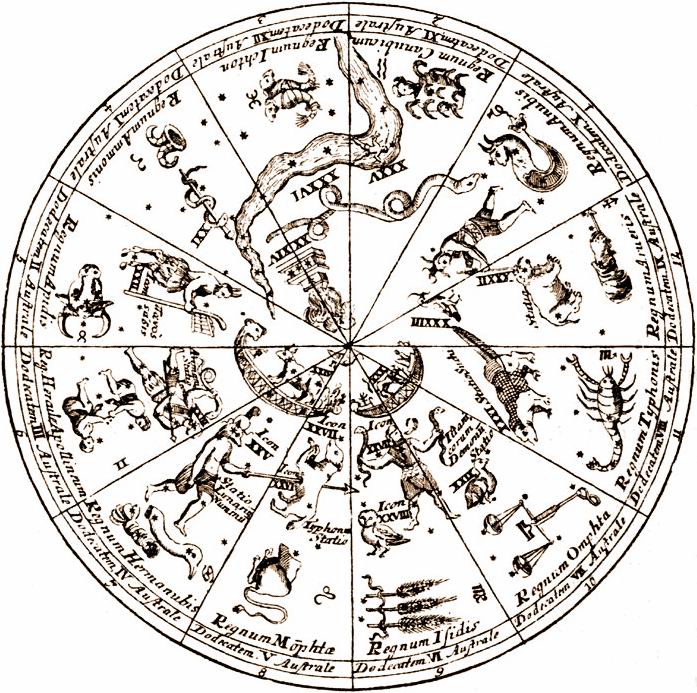

ЗОДИАК ИЗ КНИГИ КОРБИНИАНУСА

(Corbinianus: Firmamentum Firmianum. 1731)

Северная (слева) и Южная небесные сферы.

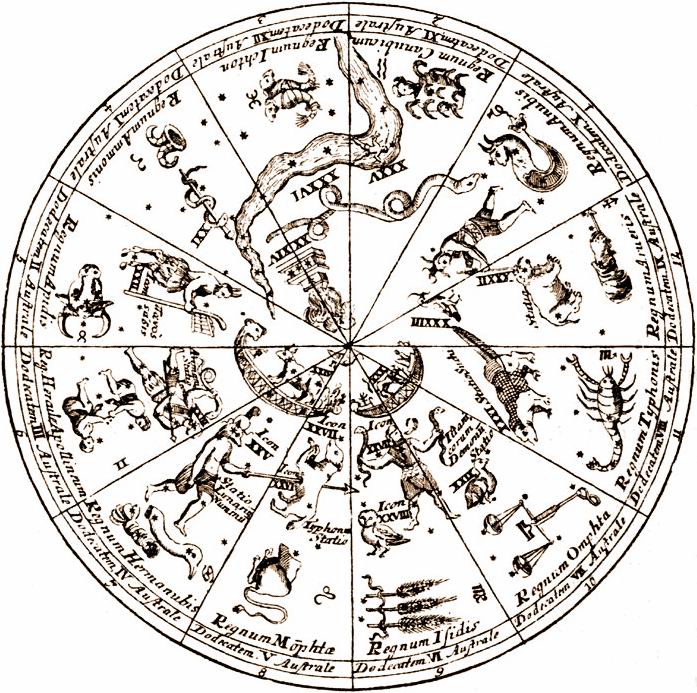

ЗОДИАК ИЗ КНИГИ АФАНАСИЯ КИРХЕРА «ЭДИП ЕИПЕТСКИЙ»

(Kircher Athanasius «Oedipus Aegyptiacus»)¹

Внутренний круг содержит иероглиф Хемфта (Hemphta), поясняемый, ниже, терминами Numen Triforme² и Παντόμορφου. Пантоморф (от παντός — «всякий», и μορφή — «вид», «форма») — принимающий всевозможные формы.

_____________________________

[1] The Egyptian Zodiaс constructed by the Second Hermes according to Kircher (египетский Зодиак, приписываемый Гермию II, по Кирхеру).

[2] нумен — в римской традиции безличная божественная сила, определяющая судьбу человека.

numen, -inis n [nuo]

1) кивок, знак согласия (n. interdictumque deorum C);

2) мановение, воля, повеление;

3) воля или могущество богов (nihil sine numine dei geritur Nep);

4) божество, бог (simulacra numinum PJ): numina vagantia Ap блуждающие божества, т.е. планеты;

5) изображение или статуя бога (numina divum V);

6) величие (Augusti T): tua numina O твоя божественность (обращение к Августу);

7) знак божественного могущества (magnum et memorabile n. V);

8) духи дорогих покойников, маны O, Q etc.;

9) преим. pl. изречение оракула V.

Triforme

1) трехóбразный (triforme canis = Cerberus; triforme dea — трехликая богиня (Hecate-Diana-Luna);

2) тройственный, состоящий из трех стихий, т.е. воздуха земли и воды.

Triforme Numen — герметический иероглифический символ (в европейском герметизме изображался как крылатая сфера) воплощения бесконечности бога (сфера) и движения, эманации (крылья). Нельзя не заметить, что в данном случае, вместо крылатой сферы, имеет место крылатый, слегка стилизованный, египетский иероглиф шен (бесконечность). Другая не менее явная ассоциация — это крылатый солнечный диск со свисающими с него уреями — образ Гора Бехдетского.

В шести концентрических лентах, окружающих внутренний круг (начиная с внешнего) содержатся:

1. Зодиакальные дома в фигурах и названиях.

2. Современные имена домов.

3. Имена божеств, приписываемых домам.

4. Полные фигуры этих божеств.

5. Древние или современные знаки зодиака.

6. Число деканов или подразделений домов.

1. Козерог (Capricornus) — Anubis

2. Водолей (Aquarius) — Canopus

3. Рыбы (Pisces) — Ichton

4. Овен (Aries) — Amon

5. Телец (Taurus) — Apis

6. Близнецы (Gemins) — Hercules & Apollo

7. Рак (Cancer) — Hermanubis

8. Лев (Leo) — Momphto (Momphta, Mophta), в одном из вариантов у Кирхера — Monphio.

9. Дева (Virgo) — Isis

10.Весы (Libra) — Omphta

11.Скорпион (Scorpius) — Typhon

12.Стрелец (Sagittarius) — Nephte

Начинаются зодиаки (судя по нумерации деканов) в знаке Козерог, которого Анубис ведёт под уздцы. Интересно, что Германубис (в Раке) находится в противофазе с Анубисом (в Козероге). Как и положено собаке, Анубис охраняет врата в мир иной, которые традиционно ассоциировались с зимним и летним солнцестояниями.

что Германубис (в Раке) находится в противофазе с Анубисом (в Козероге). Как и положено собаке, Анубис охраняет врата в мир иной, которые традиционно ассоциировались с зимним и летним солнцестояниями.

Canopus здесь очень напоминает многогрудую Артемиду Эфесскую.

Знак Рыбы символизирует Ichton (Ἰχθύς, рыба), которого, судя по всему, держит в руке Деркето.³

_____________________________

[3] Деркето (Δερκετώ) — греческий вариант имени сирийской богини Атаргатис (Атаргата или Тарата). Атаргатис почиталась в Малой и Передней Азии, особенно в Междуречье. Греки отождествляли ее с Афродитой. В Анатолии Атаргатис смешивается с Астартой-Иштар. Богиня была связана с водной стихией, филистимлянами она воспринималась как женская ипостась Дагона, и имела рыбовидную нижнюю часть тела.

В знаке Овна — Амон (Аmun, Аmmon), в Тельце — естественно, бык Апис. Близнецы обозначены как Геркулес и Аполлон. Это несколько озадачивает. У Аполлона была сестра близнец — Артемида. Геракл тоже имел близнеца — брата Ификла (Ἰφικλῆς). По какой причине Геракл иЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

ЗОДИАК ИЗ КНИГИ КОРБИНИАНУСА

(Corbinianus: Firmamentum Firmianum. 1731)

Северная (слева) и Южная небесные сферы.

ЗОДИАК ИЗ КНИГИ АФАНАСИЯ КИРХЕРА «ЭДИП ЕИПЕТСКИЙ»

(Kircher Athanasius «Oedipus Aegyptiacus»)¹

Внутренний круг содержит иероглиф Хемфта (Hemphta), поясняемый, ниже, терминами Numen Triforme² и Παντόμορφου. Пантоморф (от παντός — «всякий», и μορφή — «вид», «форма») — принимающий всевозможные формы.

_____________________________

[1] The Egyptian Zodiaс constructed by the Second Hermes according to Kircher (египетский Зодиак, приписываемый Гермию II, по Кирхеру).

[2] нумен — в римской традиции безличная божественная сила, определяющая судьбу человека.

numen, -inis n [nuo]

1) кивок, знак согласия (n. interdictumque deorum C);

2) мановение, воля, повеление;

3) воля или могущество богов (nihil sine numine dei geritur Nep);

4) божество, бог (simulacra numinum PJ): numina vagantia Ap блуждающие божества, т.е. планеты;

5) изображение или статуя бога (numina divum V);

6) величие (Augusti T): tua numina O твоя божественность (обращение к Августу);

7) знак божественного могущества (magnum et memorabile n. V);

8) духи дорогих покойников, маны O, Q etc.;

9) преим. pl. изречение оракула V.

Triforme

1) трехóбразный (triforme canis = Cerberus; triforme dea — трехликая богиня (Hecate-Diana-Luna);

2) тройственный, состоящий из трех стихий, т.е. воздуха земли и воды.

Triforme Numen — герметический иероглифический символ (в европейском герметизме изображался как крылатая сфера) воплощения бесконечности бога (сфера) и движения, эманации (крылья). Нельзя не заметить, что в данном случае, вместо крылатой сферы, имеет место крылатый, слегка стилизованный, египетский иероглиф шен (бесконечность). Другая не менее явная ассоциация — это крылатый солнечный диск со свисающими с него уреями — образ Гора Бехдетского.

В шести концентрических лентах, окружающих внутренний круг (начиная с внешнего) содержатся:

1. Зодиакальные дома в фигурах и названиях.

2. Современные имена домов.

3. Имена божеств, приписываемых домам.

4. Полные фигуры этих божеств.

5. Древние или современные знаки зодиака.

6. Число деканов или подразделений домов.

1. Козерог (Capricornus) — Anubis

2. Водолей (Aquarius) — Canopus

3. Рыбы (Pisces) — Ichton

4. Овен (Aries) — Amon

5. Телец (Taurus) — Apis

6. Близнецы (Gemins) — Hercules & Apollo

7. Рак (Cancer) — Hermanubis

8. Лев (Leo) — Momphto (Momphta, Mophta), в одном из вариантов у Кирхера — Monphio.

9. Дева (Virgo) — Isis

10.Весы (Libra) — Omphta

11.Скорпион (Scorpius) — Typhon

12.Стрелец (Sagittarius) — Nephte

Начинаются зодиаки (судя по нумерации деканов) в знаке Козерог, которого Анубис ведёт под уздцы. Интересно,

что Германубис (в Раке) находится в противофазе с Анубисом (в Козероге). Как и положено собаке, Анубис охраняет врата в мир иной, которые традиционно ассоциировались с зимним и летним солнцестояниями.

что Германубис (в Раке) находится в противофазе с Анубисом (в Козероге). Как и положено собаке, Анубис охраняет врата в мир иной, которые традиционно ассоциировались с зимним и летним солнцестояниями.Canopus здесь очень напоминает многогрудую Артемиду Эфесскую.

Знак Рыбы символизирует Ichton (Ἰχθύς, рыба), которого, судя по всему, держит в руке Деркето.³

_____________________________

[3] Деркето (Δερκετώ) — греческий вариант имени сирийской богини Атаргатис (Атаргата или Тарата). Атаргатис почиталась в Малой и Передней Азии, особенно в Междуречье. Греки отождествляли ее с Афродитой. В Анатолии Атаргатис смешивается с Астартой-Иштар. Богиня была связана с водной стихией, филистимлянами она воспринималась как женская ипостась Дагона, и имела рыбовидную нижнюю часть тела.

В знаке Овна — Амон (Аmun, Аmmon), в Тельце — естественно, бык Апис. Близнецы обозначены как Геркулес и Аполлон. Это несколько озадачивает. У Аполлона была сестра близнец — Артемида. Геракл тоже имел близнеца — брата Ификла (Ἰφικλῆς). По какой причине Геракл и

ПСЕГЛАВЦЫ

05-09-2012 21:27

С.В. Петров

ПЕСЕГЛАВЫЕ СВЯТЫЕ И БОГИ

ХРИСТОФОР

Одна из наиболее значительных и наиболее замалчиваемых в христианстве фигур — святой Христофор (греч. Χριστόφορος, лат. Christophorus, Christoferus). Дело в том, что на иконах его изображали с собачьей головой. В 17-18 веках (в России — в 1722 году) все его изображения в храмах соскабливали и закрашивали.

Согласно распространенной в древности версии, Репрев (так Христофора звали до крещения), был выходцем из Ханаана. В некоторых легендах он выступает под именем Офферо (лат. offero — «противостоять»). Ростом Репрев (лат. Reprebus; ср. reprobus — «отверженный», «дурной») был «12 локтей и характер имел прескверный». Во время битвы в Мармарике Репрев был пленен римлянами. И зачислен на службу в когорту, состоявшую из пленных берберов.

К слову, по одной из версий, изначально Репрев был невероятно красив. Девушки не самых строгих правил осаждали его, и, чтобы избежать домогательств и соблазнов, Репрев попросил Бога избавить его от злосчастной привлекательности. Смилостивившись, Бог послал ему собачью голову.

Так или иначе, Репрев был приверженцем христианской веры, осуждал язычников и проповедовал в меру своих способностей. Прослышав о Репреве, император Деций велел доставить к нему псеглавца. В пути он явил конвойным ряд чудес (сухой посох в его руках расцвел, хлеба умножились), те уверовали и были крещены вместе с Репревом Вавилой Антиохийским. Епископ нарек кинокефала Христофором.

Так кто же Христофор на самом деле? По своей основной функции, перевозчика через реку, чудотворец Христофор, он же Офферо, он же Репрев «из страны людоедов», обязан быть Хароном, перевозчиком душ умерших через реку Ахерон (Стикс), в царство мертвых. Недаром в одной из легенд император никак не может Христофора убить. А как убьешь того, кто каждый день ходит на тот свет?

Здесь надо бы вспомнить о сошествии Христа в ад (и благополучном возвращении), что, собственно, коррелируется с переправой через реку Стикс в греческих мифах.

Поскольку Христофор несет младенца Христа, то можно предположить, что несет он его от рождественского зимнего солнцеворота, всю зиму, через самое мокрое место зодиакального круга, которое начинается полурыбой Козерогом. Дальше идет Водолей, от которого вся мокротá и происходит, и заканчивается зодиакальными Рыбами. На иконе (см. выше) изображен, судя по всему последний этап, переход через знак Рыб (которые плещутся в ногах Христофора). Весна окончательно вступает в свои права, о чем и свидетельствует расцветающий посох Христофора. Это и есть победа жизни над смертью, всепобеждающего солнца над силами энтропии.

и свидетельствует расцветающий посох Христофора. Это и есть победа жизни над смертью, всепобеждающего солнца над силами энтропии.

Понятно, что с таким явным языческим наследием христианство не могло мириться до бесконечности. По окончании времен двоеверия, когда Церковь начала всерьез «закручивать гайки», к сожалению, собака не прошлапроверку на вшивость фейс-контроль, и была жестоко забанена Синодом, как ересь, святотатство и некультурный пережиток «противный естеству, истории и самой истине».

Кроме Христофора, в раннехристианской традиции, были и менее известныеЧитать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.В. Петров

ПЕСЕГЛАВЫЕ СВЯТЫЕ И БОГИ

ХРИСТОФОР

Одна из наиболее значительных и наиболее замалчиваемых в христианстве фигур — святой Христофор (греч. Χριστόφορος, лат. Christophorus, Christoferus). Дело в том, что на иконах его изображали с собачьей головой. В 17-18 веках (в России — в 1722 году) все его изображения в храмах соскабливали и закрашивали.

Согласно распространенной в древности версии, Репрев (так Христофора звали до крещения), был выходцем из Ханаана. В некоторых легендах он выступает под именем Офферо (лат. offero — «противостоять»). Ростом Репрев (лат. Reprebus; ср. reprobus — «отверженный», «дурной») был «12 локтей и характер имел прескверный». Во время битвы в Мармарике Репрев был пленен римлянами. И зачислен на службу в когорту, состоявшую из пленных берберов.

К слову, по одной из версий, изначально Репрев был невероятно красив. Девушки не самых строгих правил осаждали его, и, чтобы избежать домогательств и соблазнов, Репрев попросил Бога избавить его от злосчастной привлекательности. Смилостивившись, Бог послал ему собачью голову.

Так или иначе, Репрев был приверженцем христианской веры, осуждал язычников и проповедовал в меру своих способностей. Прослышав о Репреве, император Деций велел доставить к нему псеглавца. В пути он явил конвойным ряд чудес (сухой посох в его руках расцвел, хлеба умножились), те уверовали и были крещены вместе с Репревом Вавилой Антиохийским. Епископ нарек кинокефала Христофором.

«Поступив на службу к царю, молва о котором шла по всей земле, он вскоре заметил, что тот боится дьявола. Решив, что дьявол сильнее всех, Репрев отправился на его поиски. И после долгих скитаний повстречал его в пустыне. Прислуживая дьяволу, он обнаружил, что тот, в свою очередь, боится креста. Уверившись, что самый могучий владыка — Христос, Репрев покинул дьявола и отправился на поиски Христа.

Однажды он повстречал отшельника, который научил его переносить через опасную бурную реку странников. Старец верил, что человека, занятого столь праведным делом, Христос найдет сам. Так и произошло.

Как-то раз Репрев переносил через реку мальчика, который вдруг сделался невероятно тяжел. Вода прибывала, Репреву казалось, что оба они погибнут, но он не отступил и дошел до противоположного берега. Там мальчик сообщил, что он — и есть Иисус: Репрев нес на плечах не только его, но и все тяготы мира».

Так кто же Христофор на самом деле? По своей основной функции, перевозчика через реку, чудотворец Христофор, он же Офферо, он же Репрев «из страны людоедов», обязан быть Хароном, перевозчиком душ умерших через реку Ахерон (Стикс), в царство мертвых. Недаром в одной из легенд император никак не может Христофора убить. А как убьешь того, кто каждый день ходит на тот свет?

Здесь надо бы вспомнить о сошествии Христа в ад (и благополучном возвращении), что, собственно, коррелируется с переправой через реку Стикс в греческих мифах.

Поскольку Христофор несет младенца Христа, то можно предположить, что несет он его от рождественского зимнего солнцеворота, всю зиму, через самое мокрое место зодиакального круга, которое начинается полурыбой Козерогом. Дальше идет Водолей, от которого вся мокротá и происходит, и заканчивается зодиакальными Рыбами. На иконе (см. выше) изображен, судя по всему последний этап, переход через знак Рыб (которые плещутся в ногах Христофора). Весна окончательно вступает в свои права, о чем

и свидетельствует расцветающий посох Христофора. Это и есть победа жизни над смертью, всепобеждающего солнца над силами энтропии.

и свидетельствует расцветающий посох Христофора. Это и есть победа жизни над смертью, всепобеждающего солнца над силами энтропии.Понятно, что с таким явным языческим наследием христианство не могло мириться до бесконечности. По окончании времен двоеверия, когда Церковь начала всерьез «закручивать гайки», к сожалению, собака не прошла

Кроме Христофора, в раннехристианской традиции, были и менее известные

КАДУЦЕЙ

05-09-2012 20:07

С.В. Петров

ЖЕЗЛ, УВИТЫЙ ЗМЕЯМИ

Кадуцей (лат. caduceus), керикион (др.-греч. κηρύκειον), скипетр (греч. σκῆπτρον) — это жезл Гермеса (Меркурия), вестника (ἄγγελος), посланца богов. С его помощью Гермес открывает врата подземного царства (отсюда эпитет Гермеса — «Привратник», Πυληδόκος) и вводит туда души умерших.

Название жезла caduceus римляне, судя по всему, заимствовали у греков:

Кроме того, корень καδ- вообще соотносится с потусторонним миром:

На латыни слово cado (корневое для словообразования «caduceus») означает «падать, умирать». Заход за горизонт небесных светил описывается производным от cado: sol cadens («заходящее солнце»). Умершие души спускающиеся в Аид также проходят «каденцию», т.е. сошествие, переход из мира живых в мир мертвых.

Посредством своего волшебного жезла Гермес не только проникает в царство мертвых, с его же помощью он извлекает души из тел усопших, которые затем и провожает в мир теней.

[quote]Читать далее...

комментарии: 5

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.В. Петров

ЖЕЗЛ, УВИТЫЙ ЗМЕЯМИ

Кадуцей (лат. caduceus), керикион (др.-греч. κηρύκειον), скипетр (греч. σκῆπτρον) — это жезл Гермеса (Меркурия), вестника (ἄγγελος), посланца богов. С его помощью Гермес открывает врата подземного царства (отсюда эпитет Гермеса — «Привратник», Πυληδόκος) и вводит туда души умерших.

…«я, единственный из богов, по ночам не сплю, а должен водить к Плутону души умерших, должен быть проводником покойников и присутствовать на подземном суде. <…> мало того, что я бываю в палестрах, служу глашатаем на народных собраниях, учу ораторов произносить речи, — устраивать дела мертвецов — это тоже моя обязанность.» (Лукиан. Разговоры богов. Гермес и Майя)

ἑρμαγέλη (ἑρμ-αγέλη) ἡ стадо Гермеса, т.е. сонм усопших или привидений Anth.

Название жезла caduceus римляне, судя по всему, заимствовали у греков:

καδδῦσαι эп. part. aor. pl. f к καταδύω (= καταδύνω);

καταδύνω (κατα-δύνω) вторгаться, углубляться, забираться, проникать, входить.

Кроме того, корень καδ- вообще соотносится с потусторонним миром:

κᾶδος = κῆδος

κῆδος, дор. Pind. κᾶδος (-εος) τό

1) скорбь, горе, печаль ex. (πολύστονον Hom.);

2) тревога, забота;

3) (преимущ. pl.) погребальный обряд, похороны;

κήδειος — погребальный, похоронный, траурный.

На латыни слово cado (корневое для словообразования «caduceus») означает «падать, умирать». Заход за горизонт небесных светил описывается производным от cado: sol cadens («заходящее солнце»). Умершие души спускающиеся в Аид также проходят «каденцию», т.е. сошествие, переход из мира живых в мир мертвых.

cado, cecidī, casūrus, ere

1) падать, сваливаться, выпадать, (об атмосферных осадках) падать, идти;

2) (о небесных светилах) заходить (cadentia sidera V; Arcturus cadens H): sol cadens V заходящее солнце, тж. запад;

3) падать, погибать;

9) падать, понижаться (pretium cadit L); уменьшаться, убывать, слабеть (vires cadunt Lcr): c. animo C etc. падать духом;

13) оканчиваться;

14) быть закалываемым, приноситься в жертву (ovis cadit deo O);

cadūcus, -a, -um [cado]

1) близкий (склонный) к падению (vitis C; frons, flos O);

2) обреченный на смерть (juvenis V);

3) преходящий, тленный, бренный, ничтожный (res humanae, corpus C; felicitas QC; spes O); недолговечный (fama O);

4) поэт. падающий, упавший (folia O); низвергающийся (aqua O; fulmen H);

5) павший (bello V);

6) юр. оставшийся без наследника, выморочный, бесхозяйный (hereditas C; possessio Just);

7) мед. падучий: morbus c. Ap эпилепсия.

cadus, ī m (греч.)

1) большой глиняный (редко металлический) кувшин конической формы, преим. для вина Pl, V, O, но тж. для масла, меда и пр. M, PM etc.;

2) погребальная урна (ossa cado texisse aeno V).

Посредством своего волшебного жезла Гермес не только проникает в царство мертвых, с его же помощью он извлекает души из тел усопших, которые затем и провожает в мир теней.

«Эрмий [Ἑρμῆς] тем временем, бог килленийский, мужей умерщвленных,

Души из трупов бесчувственных вызвал; имея в руке своей

Жезл золотой [ἔχε δὲ ῥάβδον μετὰ χερσὶν καλὴν χρυσείην]».¹

(Гомер. Одиссея XXIV, 1-3)

___________________________

[1] χρυσοῦν ῥάβδον — золотой магический жезл Гермеса, увитый белыми лентами, а впоследствии змеями. Hom.

[quote]

«ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ» ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

05-09-2012 19:37

На картине Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) «Иоанн Креститель», художником изображен длиннокудрый женоподобный юноша, который в одной руке держит крест, а другой указывает на небо.

художником изображен длиннокудрый женоподобный юноша, который в одной руке держит крест, а другой указывает на небо.

Изучение этой картины в монохроматическом свете показало, что шкура (одеяние Иоанна Крестителя) и тростниковый крест (его типичный атрибут на живописных полотнах) добавлены позднее другим художником. После чего, картина и стала называться «Иоанн Креститель». Хотя с традиционным образом Крестителя этот юноша никак не сочетается.

Вот, например, как изображает Иоанна Крестителя Андреа Верроккьо (Andrea del Verrocchio), у которого юный Леонардо был в учениках. Работая над картиной «Крещение Христа», учитель поручает юному Леонардо написать ангела, держащего одежду Христа.

Андреа Верроккьо (Andrea del Verrocchio), у которого юный Леонардо был в учениках. Работая над картиной «Крещение Христа», учитель поручает юному Леонардо написать ангела, держащего одежду Христа.

Искусствовед Сильвано Винчетти озвучил теорию, что прототипом таинственной Джоконды является ученик Леонардо да Винчи Жан Жакомо Капротти. Капротти, также известный как Салаи, работал вместе с известным художником более 20 лет. Лицо юноши имеет поразительное сходство с образом Моны Лизы. «Салаи был любимой моделью Леонардо, — говорит Винчетти, — можно со всей уверенностью утверждать, что художник добавил черты его лица в образ Моны Лизы».

ученик Леонардо да Винчи Жан Жакомо Капротти. Капротти, также известный как Салаи, работал вместе с известным художником более 20 лет. Лицо юноши имеет поразительное сходство с образом Моны Лизы. «Салаи был любимой моделью Леонардо, — говорит Винчетти, — можно со всей уверенностью утверждать, что художник добавил черты его лица в образ Моны Лизы».

По поводу поразительного сходства с Джокондой — замечание уместное. Не менее поразительное сходство можно найти и с Анной на других его картинах.

Стоит заметить, что существует схожий портрет кисти Леонардо да Винчи «Ангел, приносящий благую весть». Можно предположить, что и Иоанн, до того, как ему пририсовали крест, тоже был тем же Ангелом. Вспомним теперь, что существует известный набросок Леонардо да Винчи, так называемый «Ангел во плоти».

пририсовали крест, тоже был тем же Ангелом. Вспомним теперь, что существует известный набросок Леонардо да Винчи, так называемый «Ангел во плоти».

История наброска довольно темна. Известно, что в 19 веке он был частью королевской коллекции в Виндзоре, вместе с одиннадцатью другими эротическими рисунками авторства Леонардо. По словам британского искусствоведа Брайана Сьюэлла, в один прекрасный день эту коллекцию осмотрел некий «известный немецкий эксперт», и некоторое время спустя рисунки исчезли (не исключено, что с молчаливого согласия королевы Виктории), а впоследствии оказались в Германии. Имена последующих владельцев рисунков не афишируются, однако более столетия спустя, в 1991 году, Карло Педретти, признанный знаток творчества Леонардо, смог получить разрешение владельца рисунка и представить «Ангела во плоти» на выставке в Стиа, в Тоскане. Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что Леонардо является автором этого наброска.

он был частью королевской коллекции в Виндзоре, вместе с одиннадцатью другими эротическими рисунками авторства Леонардо. По словам британского искусствоведа Брайана Сьюэлла, в один прекрасный день эту коллекцию осмотрел некий «известный немецкий эксперт», и некоторое время спустя рисунки исчезли (не исключено, что с молчаливого согласия королевы Виктории), а впоследствии оказались в Германии. Имена последующих владельцев рисунков не афишируются, однако более столетия спустя, в 1991 году, Карло Педретти, признанный знаток творчества Леонардо, смог получить разрешение владельца рисунка и представить «Ангела во плоти» на выставке в Стиа, в Тоскане. Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что Леонардо является автором этого наброска.

Трудно представить себе образ, более далекий от всего того, что принято связывать с понятием «аскетизм», чем этот изнеженный юноша. Пищей его были явно не «акриды и дикий мед». Тысячи искусствоведов, литераторов и прочих любителей прекрасного пытались понять, что именно хотел выразить мэтр Леонардо, изобразив св.Иоанна Крестителя в столь неожиданном, мягко говоря, виде. Недаром, этот портрет всегда служил благодатной подпиткой для легенд и слухов, упорно связывающих Леонардо с различными тайными сообществами, изображающих его обладателем «скрытых», «сокровенных» знаний, еретиком, «магом», «посвященным», иными словами, связывающих его с герметической традицией эпохи Возрождения.

Таким образом, строго говоря, нет никаких оснований ассоциировать женственного юношу, изображенного Леонардо да Винчи, с Иоанном Крестителем. Однако это обстоятельство никоим образом не снимает вопроса: зачем такая ассоциация все-таки создана, пусть даже не самим Леонардо, а кем-то другим? Ну, в самом деле, зачем пририсовывать юноше явно нехристианского вида атрибуты одного из наиболее чтимыхЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

На картине Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) «Иоанн Креститель»,

художником изображен длиннокудрый женоподобный юноша, который в одной руке держит крест, а другой указывает на небо.

художником изображен длиннокудрый женоподобный юноша, который в одной руке держит крест, а другой указывает на небо.Изучение этой картины в монохроматическом свете показало, что шкура (одеяние Иоанна Крестителя) и тростниковый крест (его типичный атрибут на живописных полотнах) добавлены позднее другим художником. После чего, картина и стала называться «Иоанн Креститель». Хотя с традиционным образом Крестителя этот юноша никак не сочетается.

Вот, например, как изображает Иоанна Крестителя

Андреа Верроккьо (Andrea del Verrocchio), у которого юный Леонардо был в учениках. Работая над картиной «Крещение Христа», учитель поручает юному Леонардо написать ангела, держащего одежду Христа.

Андреа Верроккьо (Andrea del Verrocchio), у которого юный Леонардо был в учениках. Работая над картиной «Крещение Христа», учитель поручает юному Леонардо написать ангела, держащего одежду Христа.Искусствовед Сильвано Винчетти озвучил теорию, что прототипом таинственной Джоконды является

ученик Леонардо да Винчи Жан Жакомо Капротти. Капротти, также известный как Салаи, работал вместе с известным художником более 20 лет. Лицо юноши имеет поразительное сходство с образом Моны Лизы. «Салаи был любимой моделью Леонардо, — говорит Винчетти, — можно со всей уверенностью утверждать, что художник добавил черты его лица в образ Моны Лизы».

ученик Леонардо да Винчи Жан Жакомо Капротти. Капротти, также известный как Салаи, работал вместе с известным художником более 20 лет. Лицо юноши имеет поразительное сходство с образом Моны Лизы. «Салаи был любимой моделью Леонардо, — говорит Винчетти, — можно со всей уверенностью утверждать, что художник добавил черты его лица в образ Моны Лизы».По поводу поразительного сходства с Джокондой — замечание уместное. Не менее поразительное сходство можно найти и с Анной на других его картинах.

Стоит заметить, что существует схожий портрет кисти Леонардо да Винчи «Ангел, приносящий благую весть». Можно предположить, что и Иоанн, до того, как ему

пририсовали крест, тоже был тем же Ангелом. Вспомним теперь, что существует известный набросок Леонардо да Винчи, так называемый «Ангел во плоти».

пририсовали крест, тоже был тем же Ангелом. Вспомним теперь, что существует известный набросок Леонардо да Винчи, так называемый «Ангел во плоти».История наброска довольно темна. Известно, что в 19 веке

он был частью королевской коллекции в Виндзоре, вместе с одиннадцатью другими эротическими рисунками авторства Леонардо. По словам британского искусствоведа Брайана Сьюэлла, в один прекрасный день эту коллекцию осмотрел некий «известный немецкий эксперт», и некоторое время спустя рисунки исчезли (не исключено, что с молчаливого согласия королевы Виктории), а впоследствии оказались в Германии. Имена последующих владельцев рисунков не афишируются, однако более столетия спустя, в 1991 году, Карло Педретти, признанный знаток творчества Леонардо, смог получить разрешение владельца рисунка и представить «Ангела во плоти» на выставке в Стиа, в Тоскане. Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что Леонардо является автором этого наброска.

он был частью королевской коллекции в Виндзоре, вместе с одиннадцатью другими эротическими рисунками авторства Леонардо. По словам британского искусствоведа Брайана Сьюэлла, в один прекрасный день эту коллекцию осмотрел некий «известный немецкий эксперт», и некоторое время спустя рисунки исчезли (не исключено, что с молчаливого согласия королевы Виктории), а впоследствии оказались в Германии. Имена последующих владельцев рисунков не афишируются, однако более столетия спустя, в 1991 году, Карло Педретти, признанный знаток творчества Леонардо, смог получить разрешение владельца рисунка и представить «Ангела во плоти» на выставке в Стиа, в Тоскане. Как бы то ни было, эксперты сходятся во мнении, что Леонардо является автором этого наброска.Трудно представить себе образ, более далекий от всего того, что принято связывать с понятием «аскетизм», чем этот изнеженный юноша. Пищей его были явно не «акриды и дикий мед». Тысячи искусствоведов, литераторов и прочих любителей прекрасного пытались понять, что именно хотел выразить мэтр Леонардо, изобразив св.Иоанна Крестителя в столь неожиданном, мягко говоря, виде. Недаром, этот портрет всегда служил благодатной подпиткой для легенд и слухов, упорно связывающих Леонардо с различными тайными сообществами, изображающих его обладателем «скрытых», «сокровенных» знаний, еретиком, «магом», «посвященным», иными словами, связывающих его с герметической традицией эпохи Возрождения.

Таким образом, строго говоря, нет никаких оснований ассоциировать женственного юношу, изображенного Леонардо да Винчи, с Иоанном Крестителем. Однако это обстоятельство никоим образом не снимает вопроса: зачем такая ассоциация все-таки создана, пусть даже не самим Леонардо, а кем-то другим? Ну, в самом деле, зачем пририсовывать юноше явно нехристианского вида атрибуты одного из наиболее чтимых

КУЛЬТ В МЕРОЭ

05-09-2012 19:34

С.Я. Берзина

«ЭФИОПИКА» ГЕЛИОДОРА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ МЕРОЭ

«Эфиопика» была написана в III в. н.э., очевидно, в первой его половине. Гелиодор пользовался большой популярностью на протяжении многих веков, и до нашего времени дошло несколько десятков рукописей, древнейшая из которых относится к XI в. Наиболее близкой к первоначальному тексту представляется подборка, сделанная Р.И. Рэттенбери и Т.У. Ламбом.

Сочинения Гелиодора — античный любовный роман, в основу которого положен вымысел о необыкновенных приключениях прекрасной и добродетельной пары в Греции, Египте и Мероэ.¹ Мероэ посвящены значительная часть девятой и вся десятая, последняя, книга романа. Кроме того, отдельные данные разбросаны по другим книгам. Географические, археологические и исторические исследования Куша в последнее время показали абсолютную достоверность целого ряда приводимых в романе сведений, нигде более не встречаемых.

_________________________

[1] Μερόη ἡ Мероэ, древний город на территории современного Судана, ставший столицей государства Куш после разорения Напаты фараоном Древнего Египта Псамметихом II в VI в. до н.э.

НАЗВАНИЕ

«Эфиопика» (Αἰθιοπικά) в переводе означает «Эфиопские», при этом подразумеваются «дела», «события», «повествования». Эфиопами, людьми с обожженными солнцем лицами,² древние греки, а потом и римляне называли людей с темным цветом кожи, живущих в Африке и на Индостанском полуострове. В античности это название в основном закрепилось за населением глубинных по отношению к Средиземноморью районов Африки. Античные авторы различали эфиопов западных и восточных, а среди последних уже со времен Геродота выделяли жителей «Нильской Эфиопии», т.е. района долины Нила к югу от Египта. Эту страну египтяне называли Куш. В начале I тысячелетия до н.э. здесь образовалось государство. Его первой столицей была Напата, город у четвертого порога, второй — Мероэ, между впадением в Нил реки Атбары и шестым нильским порогом. Мероитский период истории Куша (государство Мероэ) начался в конце VI в. до н.э.

_________________________

[2] Слово Αἰθίοψ («эфиоп») производят от αἰθός («опаленный») + ὤψ(«лицо», «вид»).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Страна эфиопов Гелиодора лежала к югу от Египта. Граница проходила в районе первого порога таким образом, что Сиена считалась египетской, а Филы, отстоящие от нее примерно на 18 км, были спорной территорией. «Город Филы расположен у Нила, немного выше меньших водопадов, на расстоянии приблизительно ста стадиев от Сиены и Элефантины. Некогда беглые египтяне заняли его и обосновались там; поэтому Филы служили предметом спора между эфиопами и египтянами, так как первые считали нильские пороги границей Эфиопии, египтяне же притязали на Филы как на свое завоевание, раз там обитали их беглецы. И вот город постоянно переходил из рук в руки» (VIII. 1. 2-3). Военные действия, описываемые Гелиодором, начали эфиопы, чтобы довести свою северную границу до тех пределов, «которые с самого начала установила природа, отделив Египет от Эфиопии порогами» (IX. 26. 2).

Эфиопам принадлежала вся верхняя долина Нила. Царь эфиопов говорит египтянам в Сиене: …«ведь эту реку, а по-вашему, бога³ и всяких речных чудищ шлет сюда Эфиопская земля» (IX. 22. 7).

_________________________

[3] Ḥˁpj — Хапи, бог реки Нил.

Главный регион страны, где находилась и столица государства, располагался в области впадения в Нил Астаборы и Асасобы. «Мероэ, метрополия эфиопов, — треугольный остров, окруженный судоходными реками — Нилом, Астаборой и Асасобой. Нил подходит к верхушке острова и раздваивается, а другие две реки протекают с той и с другой стороны рядом с ним, затем соединяются, впадая в единый Нил и теряя при этом свое течение и название. Размерами Мероэ очень велико, остров ухитряется быть как бы целым материком — три тысячи в длину, ширина же измеряется тысячью стадиев» (X. 5).

Описание Гелиодора, в общем, соответствует описанию Страбона: «Самая большая царская резиденция у них [эфиопов] — Мероэ, город, одноименный с островом. Остров, как говорят, по форме похож на продолговатый щит. Его величина, может быть, указана преувеличенной: в длину около 3000, в ширину 1000 стадий.⁴ Со стороны Ливии остров окружен большими песчаными дюнами, а на арабской стороне — непрерывными скалистыми кручами, выше на юге — слиянием рек Астаборы, Астапода и Астасобы, с севера же — дальнейшим течением Нила вплоть до Египта вдоль по упомянутым уже извилинам реки» (XVII. 2. 2).

_________________________

[4] στάδιον τό (pl. тж. οἱЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.Я. Берзина

«ЭФИОПИКА» ГЕЛИОДОРА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ МЕРОЭ

«Эфиопика» была написана в III в. н.э., очевидно, в первой его половине. Гелиодор пользовался большой популярностью на протяжении многих веков, и до нашего времени дошло несколько десятков рукописей, древнейшая из которых относится к XI в. Наиболее близкой к первоначальному тексту представляется подборка, сделанная Р.И. Рэттенбери и Т.У. Ламбом.

Сочинения Гелиодора — античный любовный роман, в основу которого положен вымысел о необыкновенных приключениях прекрасной и добродетельной пары в Греции, Египте и Мероэ.¹ Мероэ посвящены значительная часть девятой и вся десятая, последняя, книга романа. Кроме того, отдельные данные разбросаны по другим книгам. Географические, археологические и исторические исследования Куша в последнее время показали абсолютную достоверность целого ряда приводимых в романе сведений, нигде более не встречаемых.

_________________________

[1] Μερόη ἡ Мероэ, древний город на территории современного Судана, ставший столицей государства Куш после разорения Напаты фараоном Древнего Египта Псамметихом II в VI в. до н.э.

НАЗВАНИЕ

«Эфиопика» (Αἰθιοπικά) в переводе означает «Эфиопские», при этом подразумеваются «дела», «события», «повествования». Эфиопами, людьми с обожженными солнцем лицами,² древние греки, а потом и римляне называли людей с темным цветом кожи, живущих в Африке и на Индостанском полуострове. В античности это название в основном закрепилось за населением глубинных по отношению к Средиземноморью районов Африки. Античные авторы различали эфиопов западных и восточных, а среди последних уже со времен Геродота выделяли жителей «Нильской Эфиопии», т.е. района долины Нила к югу от Египта. Эту страну египтяне называли Куш. В начале I тысячелетия до н.э. здесь образовалось государство. Его первой столицей была Напата, город у четвертого порога, второй — Мероэ, между впадением в Нил реки Атбары и шестым нильским порогом. Мероитский период истории Куша (государство Мероэ) начался в конце VI в. до н.э.

_________________________

[2] Слово Αἰθίοψ («эфиоп») производят от αἰθός («опаленный») + ὤψ(«лицо», «вид»).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Страна эфиопов Гелиодора лежала к югу от Египта. Граница проходила в районе первого порога таким образом, что Сиена считалась египетской, а Филы, отстоящие от нее примерно на 18 км, были спорной территорией. «Город Филы расположен у Нила, немного выше меньших водопадов, на расстоянии приблизительно ста стадиев от Сиены и Элефантины. Некогда беглые египтяне заняли его и обосновались там; поэтому Филы служили предметом спора между эфиопами и египтянами, так как первые считали нильские пороги границей Эфиопии, египтяне же притязали на Филы как на свое завоевание, раз там обитали их беглецы. И вот город постоянно переходил из рук в руки» (VIII. 1. 2-3). Военные действия, описываемые Гелиодором, начали эфиопы, чтобы довести свою северную границу до тех пределов, «которые с самого начала установила природа, отделив Египет от Эфиопии порогами» (IX. 26. 2).

Эфиопам принадлежала вся верхняя долина Нила. Царь эфиопов говорит египтянам в Сиене: …«ведь эту реку, а по-вашему, бога³ и всяких речных чудищ шлет сюда Эфиопская земля» (IX. 22. 7).

_________________________

[3] Ḥˁpj — Хапи, бог реки Нил.

Главный регион страны, где находилась и столица государства, располагался в области впадения в Нил Астаборы и Асасобы. «Мероэ, метрополия эфиопов, — треугольный остров, окруженный судоходными реками — Нилом, Астаборой и Асасобой. Нил подходит к верхушке острова и раздваивается, а другие две реки протекают с той и с другой стороны рядом с ним, затем соединяются, впадая в единый Нил и теряя при этом свое течение и название. Размерами Мероэ очень велико, остров ухитряется быть как бы целым материком — три тысячи в длину, ширина же измеряется тысячью стадиев» (X. 5).

Описание Гелиодора, в общем, соответствует описанию Страбона: «Самая большая царская резиденция у них [эфиопов] — Мероэ, город, одноименный с островом. Остров, как говорят, по форме похож на продолговатый щит. Его величина, может быть, указана преувеличенной: в длину около 3000, в ширину 1000 стадий.⁴ Со стороны Ливии остров окружен большими песчаными дюнами, а на арабской стороне — непрерывными скалистыми кручами, выше на юге — слиянием рек Астаборы, Астапода и Астасобы, с севера же — дальнейшим течением Нила вплоть до Египта вдоль по упомянутым уже извилинам реки» (XVII. 2. 2).

_________________________

[4] στάδιον τό (pl. тж. οἱ

АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ О ЕГИПТЕ

05-09-2012 19:29

МАКРОБИЙ «САТУРНАЛИИ» Кн. I

О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ В ЕГИПТЕ

14. Хор, глядя на Авиена, которого он имел обыкновение по-дружески посещать, сказал: «При почитании этого Сатурна, которого вы называете главой богов, ваши обряды отличаются от [обрядов] благочестивейшего племени египтян. Ведь те не принимали в святилища храмов ни Сатурна, ни [даже] самого Сараписа вплоть до кончины Александра Македонского. [Но] после него, подавленные самовластием Птолемеев, они были вынуждены принять также [и] этих богов для поклонения по обычаю александрийцев, у которых их особенно почитали.

15. Однако они повиновались власти таким образом, что совершенно не нарушили правила своего богослужения. Ведь так как египтянам никогда не дозволялось умилостивлять богов скотом или кровью, но только молитвами и курением [благовоний] — а этим двум пришлым богам [Сатурну и Серапису] жертвы надлежало приносить согласно обычаю, — их святилища (fana) поместили за городскою чертой, дабы кровью торжественного жертвоприношения божествам воздавалась должная честь и городские храмы не осквернялись смертью животных. Таким образом, ни один город Египта не принял внутрь своих стен святилище и Сатурна, и Сараписа.

16. Одного из этих богов, [Сараписа], я знаю, вы [также] приняли с трудом и насилу, но Сатурна вы прославляете среди прочих [богов] даже с величайшим почтением».

ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ СОЛНЦА

XVIII..10. Это различие времен года относится и к солнцу, так как в период зимнего солнцестояния оно представляется младенцем, какового египтяне в известный день выносят из святилища, ибо в этот наикратчайший день [солнце] кажется как бы безгласным младенцем; потом, к весеннему равноденствию, выросши (procedentibus augmentis) оно как подросток набирается сил и украшается образом юноши; после, во время летнего солнцестояния, его наиполнейший возраст отмечается изображением [мужа] с бородой, ибо в это время следует его [sc. солнца] высшая точка (summum augmentum); после же, убывая, бог [солнце] изображается в четвертом облике — старца (senescenti quarta forma).

[Меркурий-Гермес изображается крылатым потому, что это символизирует стремительность солнца, а еще Меркурий символизирует разум, а разумом мира является солнце. В связи с этим Гомер называет мысль-разум крылатой. Поэтому крыла Гермеса изображают природу солнца].

XIX..9. По этой причине египтяне создают изображения самого пресветлого солнца, снабдив их перьями, цвет которых неодинаков: одни изображения украшены темным цветом, другие — светлым. Из них светлые [изображения солнца] называют высшими, а темные — низшими. Наименование же «темное» солнцу дается тогда, когда оно стремит свой бег в нижнем полушарии, т.е. служит предвестником зимы, а «светлое» — когда оно обходит летнюю часть зодиакального круга. Поэтому и о Гермесе, помимо прочих преданий, есть и такое, что он считается посредником и вестником среди высших и низших богов.

Кроме того, он именуется Аргусоубийцей, но не потому, что убил Аргуса, имевшего, как рассказывают, множество глаз на всей голове и сторожившего по приказу Геры дочь Инаха (Ио), соперницу сей богини, обращенную в корову, а потому что в этом предании Аргус означает небо, украшенное светом звезд, которые кажутся как бы небесными глазами. Аргусом же небо, как считается, называют за блеск и стремительность (παρά τὸ λευκὸν καὶ ταχύ). И посему кажется, что оно наблюдает за землей, каковую египтяне, желая изобразить иероглифами, обозначают фигурой быка. Так вот, рассказывают, что Аргус, обходящий небо по кругу и украшенный сиянием звезд, был убит Гермесом, поскольку солнце, ослабляя сияние звезд днем, как бы убивает их, силою своего света лишая смертных возможности видеть их.

Изображения же Гермеса по преимуществу делаются в квадратном виде с головой, украшенной солнцем, и подъятым удом; сия фигура означает, что солнце есть глава и родитель вещей, а вся его сила пребывает не на службе у различных членов тела, но заключена в одном лишь разуме, вместилищем коего является голова. Четыре же стороны [изображению] придают по той же причине, по которой считают, будто тетрахорд¹ присущ Гермесу. В действительности же это число (четыре) означает или таковое же количество областей земли, или четыре сезона, кои включает в себя год, или то, что зодиак в целом разделен на два солнцестояния и два равноденствия — подобно тому, как лиру Аполлона о семи струнах разумнее представлять как [символ] такого [т.е. семичастного] вращения небесных сфер, управителем над которыми природа установила солнце.

_________________________

[1] τετράχορδον (τετρά-χορδον) τό тетрахорд

1) четырехструнный музыкальный инструмент Arst.

2) диапазонЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

МАКРОБИЙ «САТУРНАЛИИ» Кн. I

О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ В ЕГИПТЕ

14. Хор, глядя на Авиена, которого он имел обыкновение по-дружески посещать, сказал: «При почитании этого Сатурна, которого вы называете главой богов, ваши обряды отличаются от [обрядов] благочестивейшего племени египтян. Ведь те не принимали в святилища храмов ни Сатурна, ни [даже] самого Сараписа вплоть до кончины Александра Македонского. [Но] после него, подавленные самовластием Птолемеев, они были вынуждены принять также [и] этих богов для поклонения по обычаю александрийцев, у которых их особенно почитали.

15. Однако они повиновались власти таким образом, что совершенно не нарушили правила своего богослужения. Ведь так как египтянам никогда не дозволялось умилостивлять богов скотом или кровью, но только молитвами и курением [благовоний] — а этим двум пришлым богам [Сатурну и Серапису] жертвы надлежало приносить согласно обычаю, — их святилища (fana) поместили за городскою чертой, дабы кровью торжественного жертвоприношения божествам воздавалась должная честь и городские храмы не осквернялись смертью животных. Таким образом, ни один город Египта не принял внутрь своих стен святилище и Сатурна, и Сараписа.

16. Одного из этих богов, [Сараписа], я знаю, вы [также] приняли с трудом и насилу, но Сатурна вы прославляете среди прочих [богов] даже с величайшим почтением».

ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ СОЛНЦА

XVIII..10. Это различие времен года относится и к солнцу, так как в период зимнего солнцестояния оно представляется младенцем, какового египтяне в известный день выносят из святилища, ибо в этот наикратчайший день [солнце] кажется как бы безгласным младенцем; потом, к весеннему равноденствию, выросши (procedentibus augmentis) оно как подросток набирается сил и украшается образом юноши; после, во время летнего солнцестояния, его наиполнейший возраст отмечается изображением [мужа] с бородой, ибо в это время следует его [sc. солнца] высшая точка (summum augmentum); после же, убывая, бог [солнце] изображается в четвертом облике — старца (senescenti quarta forma).

[Меркурий-Гермес изображается крылатым потому, что это символизирует стремительность солнца, а еще Меркурий символизирует разум, а разумом мира является солнце. В связи с этим Гомер называет мысль-разум крылатой. Поэтому крыла Гермеса изображают природу солнца].

XIX..9. По этой причине египтяне создают изображения самого пресветлого солнца, снабдив их перьями, цвет которых неодинаков: одни изображения украшены темным цветом, другие — светлым. Из них светлые [изображения солнца] называют высшими, а темные — низшими. Наименование же «темное» солнцу дается тогда, когда оно стремит свой бег в нижнем полушарии, т.е. служит предвестником зимы, а «светлое» — когда оно обходит летнюю часть зодиакального круга. Поэтому и о Гермесе, помимо прочих преданий, есть и такое, что он считается посредником и вестником среди высших и низших богов.

Кроме того, он именуется Аргусоубийцей, но не потому, что убил Аргуса, имевшего, как рассказывают, множество глаз на всей голове и сторожившего по приказу Геры дочь Инаха (Ио), соперницу сей богини, обращенную в корову, а потому что в этом предании Аргус означает небо, украшенное светом звезд, которые кажутся как бы небесными глазами. Аргусом же небо, как считается, называют за блеск и стремительность (παρά τὸ λευκὸν καὶ ταχύ). И посему кажется, что оно наблюдает за землей, каковую египтяне, желая изобразить иероглифами, обозначают фигурой быка. Так вот, рассказывают, что Аргус, обходящий небо по кругу и украшенный сиянием звезд, был убит Гермесом, поскольку солнце, ослабляя сияние звезд днем, как бы убивает их, силою своего света лишая смертных возможности видеть их.

Изображения же Гермеса по преимуществу делаются в квадратном виде с головой, украшенной солнцем, и подъятым удом; сия фигура означает, что солнце есть глава и родитель вещей, а вся его сила пребывает не на службе у различных членов тела, но заключена в одном лишь разуме, вместилищем коего является голова. Четыре же стороны [изображению] придают по той же причине, по которой считают, будто тетрахорд¹ присущ Гермесу. В действительности же это число (четыре) означает или таковое же количество областей земли, или четыре сезона, кои включает в себя год, или то, что зодиак в целом разделен на два солнцестояния и два равноденствия — подобно тому, как лиру Аполлона о семи струнах разумнее представлять как [символ] такого [т.е. семичастного] вращения небесных сфер, управителем над которыми природа установила солнце.

_________________________

[1] τετράχορδον (τετρά-χορδον) τό тетрахорд

1) четырехструнный музыкальный инструмент Arst.

2) диапазон

МАКРОБИЙ О СОЛНЕЧНЫХ БОЖЕСТВАХ

05-09-2012 19:18

САТУРНАЛИИ. МАКРОБИЙ

(Convivia Saturnalia. Macrobii Ambrosii Theodosii)

VII. 19. Этой страной, которую ныне зовут Италия, управлял Янус (греч. Ἰανός, лат. Janus). Он, как передает Гигин, следуя Протарху Траллийскому, владел этой землей наравне с [ее] коренным жителем Камесом, разделив власть так, что страну стали называть Камесена, [а] город — Яникул.

20. Потом правление было передано одному Янусу, который, полагают, получил два лица, чтобы видеть [то], что было впереди (ante), и то, что за спиной (post). Это, без сомнения, следует отнести к предусмотрительности и хитрости царя, который, [таким образом], и прошедшее знал, и будущее предвидел. [Будущее и прошедшее] почитаются у римлян как [богини] Антеворта (Antevorta) и Постворта (Postvorta), самые подходящие, надо думать, спутницы божественности.

21. Итак, этот Янус, когда пригласил в гости прибывшего на кораблях Сатурна и, обученный им умению обрабатывать поля, улучшил тот дикий и грубый образ жизни, [который был] до знакомства со злаками, предложил ему участие в управлении.

22. Когда он первым же стал чеканить деньги, то выразил уважение к Сатурну тем, что с одной-то стороны [монеты] велел оттискивать изображение собственной головы, а с другой — корабля, чтобы тем [самым] увековечить память о Сатурне среди потомков, так как тот прибыл [в Италию] на корабле. Что деньги были отчеканены [именно] таким образом, сегодня подтверждает и азартная игра, когда мальчишки, бросая денарии вверх, кричат во время игры — свидетеля древности: «Головы!» — или: «Ладьи!».

23. Что они совместно и дружно правили и общими стараниями основали по соседству города, кроме Марона, который повествует: «Имя Яникул сему, а тому — Сатурния имя», — показывает также [и] то, что потомки посвятили им два соседних месяца: декабрь [был] священным даром Сатурну, [а] январь имел имя другого.

24. Когда Сатурна не стало, Янус задумал увеличить ему почести. Во-первых, всю землю под своей властью он назвал Сатурновой вотчиной. Затем он учредил [для него] жертвенник вместе со священнодействиями, которые назвал Сатурналиями. На столько [вот] веков Сатурналии превосходят возраст римской столицы! Он приказал также, чтобы Сатурна почитали величественным богослужением как создателя лучшей жизни. Доказательством [этого] служит его изображение, к которому Янус присоединил серп — знак жатвы.

IX. 2. Мифографы сообщают, что, в правление Януса, дома всех [людей] были защищены благочестием и святостью, и что поэтому ему были назначены божеские почести, и ему же за заслуги [были] посвящены входы и выходы зданий.

3. Также Ксенон Италийский передает, что Янус первым в Италии устроил храмы богам и установил обряды священнодействий. [И] поэтому он заслужил вечной первоначальной молитвы в священнодействиях.

4. Некоторые считают, что он называется двуликим, потому что знал прошедшее и предвидел будущее.

________________________________________

Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.

Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.

Дилитрон (AR 12mm, 1.66g), ок. 344-317 до н.э. Выпуск времен правления Тимолеона (Τιμολέων) и Третьей Демократии.

Av: двуликий образ Аполлона и Дианы; два дельфина справа; ΣYRAKOΣIΩN

Rv: скачущий конь.

5. А фюсики (φυσικοί, философы ионической школы) причисляют его к богам с помощью внушительных доказательств [его] божественности. Ведь они вещают, что один и тот же Янус является и Аполлоном и Дианой, и утверждают, что в нем одном запечатлено и то, и другое божество.

6. Ведь, как сообщает также Нигидий, у греков почитается Аполлон, который зовется Привратный, и его жертвенники они часто устраивают перед своими воротами, показывая, что он лично повелевает входами и выходами. Также Аполлон нарекается у них Агюйевс (Ἀγυιεύς, хранитель путей) наподобие управляющего городскими дорогами, ибо агюйи (ἀγυιά) они называют дороги, которые находятся внутри помериев. Диане же как Трехдорожной [богине] они предоставляют владение всеми дорогами.

7. Впрочем, [и] у нас имя Януса, которое является сходным [с именем] «Привратный», показывает, что он предводительствует всеми дверями (ianuis). Ведь он изображается и с ключом, и [с] палкой наподобие и сторожа всех ворот, и управителя [всех] дорог.¹

______________________________

[1] Янус стоит у врат зимнего солнцеворота. Отмыкая своим ключом врата, он впускает солнце, открывая, тем самым, новый год. Иногда Януса изображали с виноградной лозой (символ осени) в одной руке и ключом — в другой. Что также говорит о его пограничном положении на стыке осени (заканчивающейсяЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

САТУРНАЛИИ. МАКРОБИЙ

(Convivia Saturnalia. Macrobii Ambrosii Theodosii)

VII. 19. Этой страной, которую ныне зовут Италия, управлял Янус (греч. Ἰανός, лат. Janus). Он, как передает Гигин, следуя Протарху Траллийскому, владел этой землей наравне с [ее] коренным жителем Камесом, разделив власть так, что страну стали называть Камесена, [а] город — Яникул.

20. Потом правление было передано одному Янусу, который, полагают, получил два лица, чтобы видеть [то], что было впереди (ante), и то, что за спиной (post). Это, без сомнения, следует отнести к предусмотрительности и хитрости царя, который, [таким образом], и прошедшее знал, и будущее предвидел. [Будущее и прошедшее] почитаются у римлян как [богини] Антеворта (Antevorta) и Постворта (Postvorta), самые подходящие, надо думать, спутницы божественности.

21. Итак, этот Янус, когда пригласил в гости прибывшего на кораблях Сатурна и, обученный им умению обрабатывать поля, улучшил тот дикий и грубый образ жизни, [который был] до знакомства со злаками, предложил ему участие в управлении.

22. Когда он первым же стал чеканить деньги, то выразил уважение к Сатурну тем, что с одной-то стороны [монеты] велел оттискивать изображение собственной головы, а с другой — корабля, чтобы тем [самым] увековечить память о Сатурне среди потомков, так как тот прибыл [в Италию] на корабле. Что деньги были отчеканены [именно] таким образом, сегодня подтверждает и азартная игра, когда мальчишки, бросая денарии вверх, кричат во время игры — свидетеля древности: «Головы!» — или: «Ладьи!».

23. Что они совместно и дружно правили и общими стараниями основали по соседству города, кроме Марона, который повествует: «Имя Яникул сему, а тому — Сатурния имя», — показывает также [и] то, что потомки посвятили им два соседних месяца: декабрь [был] священным даром Сатурну, [а] январь имел имя другого.

24. Когда Сатурна не стало, Янус задумал увеличить ему почести. Во-первых, всю землю под своей властью он назвал Сатурновой вотчиной. Затем он учредил [для него] жертвенник вместе со священнодействиями, которые назвал Сатурналиями. На столько [вот] веков Сатурналии превосходят возраст римской столицы! Он приказал также, чтобы Сатурна почитали величественным богослужением как создателя лучшей жизни. Доказательством [этого] служит его изображение, к которому Янус присоединил серп — знак жатвы.

IX. 2. Мифографы сообщают, что, в правление Януса, дома всех [людей] были защищены благочестием и святостью, и что поэтому ему были назначены божеские почести, и ему же за заслуги [были] посвящены входы и выходы зданий.

3. Также Ксенон Италийский передает, что Янус первым в Италии устроил храмы богам и установил обряды священнодействий. [И] поэтому он заслужил вечной первоначальной молитвы в священнодействиях.

4. Некоторые считают, что он называется двуликим, потому что знал прошедшее и предвидел будущее.

________________________________________

Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.

Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.Дилитрон (AR 12mm, 1.66g), ок. 344-317 до н.э. Выпуск времен правления Тимолеона (Τιμολέων) и Третьей Демократии.

Av: двуликий образ Аполлона и Дианы; два дельфина справа; ΣYRAKOΣIΩN

Rv: скачущий конь.

5. А фюсики (φυσικοί, философы ионической школы) причисляют его к богам с помощью внушительных доказательств [его] божественности. Ведь они вещают, что один и тот же Янус является и Аполлоном и Дианой, и утверждают, что в нем одном запечатлено и то, и другое божество.

6. Ведь, как сообщает также Нигидий, у греков почитается Аполлон, который зовется Привратный, и его жертвенники они часто устраивают перед своими воротами, показывая, что он лично повелевает входами и выходами. Также Аполлон нарекается у них Агюйевс (Ἀγυιεύς, хранитель путей) наподобие управляющего городскими дорогами, ибо агюйи (ἀγυιά) они называют дороги, которые находятся внутри помериев. Диане же как Трехдорожной [богине] они предоставляют владение всеми дорогами.

7. Впрочем, [и] у нас имя Януса, которое является сходным [с именем] «Привратный», показывает, что он предводительствует всеми дверями (ianuis). Ведь он изображается и с ключом, и [с] палкой наподобие и сторожа всех ворот, и управителя [всех] дорог.¹

______________________________

[1] Янус стоит у врат зимнего солнцеворота. Отмыкая своим ключом врата, он впускает солнце, открывая, тем самым, новый год. Иногда Януса изображали с виноградной лозой (символ осени) в одной руке и ключом — в другой. Что также говорит о его пограничном положении на стыке осени (заканчивающейся

ДИОНИСИЙСКИЕ МИСТЕРИИ

04-09-2012 08:03

Королев К.М.

АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ

На пороге исторической жизни Греции новый культ, резко несовместимый с всегдашним чувством меры и предела, проник в нее из страны буйных сил и бурных страстей, из Фракии, — культ Диониса. Первоначально это было, вероятно, магическое воздействие на плодородие земли, и в необузданной варварщине половой разгул как симпатическое средство побуждения земли к плодородию не был ему чужд; при переходе, однако, на почву «благозаконной» Эллады, этот элемент должен был отпасть; осталось, как характерная черта новых таинств, исступление, достигаемое при помощи оглушительной музыки тимпанов, кимвалов и флейт и главным образом — головокружительной «оргиастической» пляски. Особенно подвержены чарам исступления были женщины; вакханки составляли поэтому главную свиту нового бога; в своих «небридах» (νεβρίς, ланьи шкуры), препоясанных живыми змеями, с тирсами в руках и плющевыми венками поверх распущенных волос — они остались незабвенным на все времена символом прекрасной дикости, дремлющей в глубине человеческой души, но прекрасной лишь потому, что красотой наделила ее Эллада.

В исступлении пляски душа положительно «выступала» из пределов телесной жизни, преображалась, вкушала блаженство внетелесного, слиянного с совокупностью и с природой бытия; на собственном непреложном опыте человек убеждался в самобытности своей души, в возможности для нее жить независимо от тела и, следовательно, в ее бессмертии; таково было эсхатологическое значение дионисизма. Он завоевал всю Грецию в VIII-VII вв. в вихре восторженной пляски. Эрвин Роде убедительно сравнивает с этим явлением «манию пляски», обуявшую среднюю Европу после великой чумы XIII в. Конечно, умеряющая религия Аполлона постаралась сгладить излишества нового культа: Дионисовы оргии¹ были ограничены пределами времени и места, они могли справляться только на Парнасе и притом раз в два года (в так называемых «триетеридах»). В прочей Греции дионисизм был введен в благочиние гражданского культа; его праздники приурочивались к работе винодела, и лишь в играх ряженых и поэтическом преображении Дионисова театра сохранились следы первоначального исступления.

_________________________

[1] ὄργια τά

1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии (ὄ. θεαῖν Arph. — мистерии в честь обеих богинь, т.е. Деметры и Персефоны);

2) священнодействие или жертвоприношение (ὀργίων μαντεύματα Soph. — пророчества жертвоприношений);

3) празднество, праздник (Μουσῶν Arph.)

По-видимому, это укрощение первобытного дионисизма вызвало новую его волну из той же Фракии, отмеченную именем Дионисова пророка Орфея. И эта волна подпала умеряющему воздействию Аполлоновой религии; результатом этого воздействия были Орфические таинства, состоящие из трех частей: космогонической, нравственной и эсхатологической.

Космогоническая часть орфического учения примыкала к более старинному мифу о победе Зевса над титанами и основанном путем насилия царстве богов. Чтобы иметь возможность передать его из запятнанных насилием рук в чистые, Зевс делает матерью царицу подземных глубин Персефону, и она рождает ему первого Диониса — Загрея. Но мстительные титаны завлекают младенца Диониса к себе соблазном его отражения в их зеркалах и, завлекши, разрывают на части, которые и поглощают. Сердце спасает Паллада и приносит Зевсу; поглотив его, он вступает в брак с Семелой, дочерью Кадма, и она рождает ему (второго) Диониса. От испепеленных титанов же произошел человеческий род.

Здесь к космогонической части, в которой первобытная фракийская дикость так странно преображена греческим глубокомысленным символизмом, примыкает нравственная. Раз мы происходим от поглотивших первого Диониса титанов, значит, наше душевное естество состоит из двух элементов — титанического и дионисийского. Первый тянет нас к телесности, к обособлению, ко всему земному и низменному; второй, наоборот, к духовности, к воссоединению в Дионисе,Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^