ЛАРЫ И ГЕНИИ

12-07-2013 21:01

С.В. Петров

ДУХИ ХРАНИТЕЛИ

В соответствии с мировоззрением древних римлян, их окружало огромное число богов и духов. Весь мир для римлянина был наполнен божествами, с которыми он все время сталкивался и которым должен был угождать, чтобы его жизнь протекала благополучно.

Младенца окружали своей заботой боги и богини. Одни помогали новорожденному издать первый крик, другие охраняли колыбель, учили пить, есть, двигаться, говорить.

Издревле главным богом римлян был Янус. Бог Янус правит миром, он блюститель мирового порядка, связующий прошлое, настоящее и будущее, он создатель человеческого рода, он способствует его продолжению. Факт сотворения мира римляне связывали с Янусом, а не с официальным главным богом римлян Юпитером.

Бог Янус управляет вселенной, в которой есть мир богов: Юпитер, Венера, Вулкан — это божества природных явлений. Кроме богов, в римском пантеоне присутствует великое множество духов-эгрегоров (гениев), управляющих неодушевленной природой (гении рек, озер, гор), какой-либо деятельностью, а также людьми, родами, странами. Изначально гений — прародитель рода (genius, от gens, «род»). Но с ростом количества гениев — ширился и круг их полномочий.

Лары (Lares) — домашние божества римлян, покровители очага и всего дома, души предков. Их часто соединяли и даже смешивали с пенатами — хранителями имущества дома, продовольственного запаса.

соединяли и даже смешивали с пенатами — хранителями имущества дома, продовольственного запаса.  Однако, Лары никогда не покидали жилище, в отличие от пенатов, которых можно было взять с собой при переезде на другое место. Лары, как и пенаты, хранились возле очага в особом шкафчике-ларарии (lararia), дверцы которого при семейных праздниках открывали, чтобы Лары могли повеселиться вместе с людьми. Фамильные Лары были связаны с домашним очагом, семейной трапезой, с деревьями и рощами, посвящавшимися им в усадьбе. К ним обращались за помощью в связи с родами, обрядом инициации, бракосочетанием, смертью. Считалось, что они следят за соблюдением традиционных норм во взаимоотношениях членов фамилии.

Однако, Лары никогда не покидали жилище, в отличие от пенатов, которых можно было взять с собой при переезде на другое место. Лары, как и пенаты, хранились возле очага в особом шкафчике-ларарии (lararia), дверцы которого при семейных праздниках открывали, чтобы Лары могли повеселиться вместе с людьми. Фамильные Лары были связаны с домашним очагом, семейной трапезой, с деревьями и рощами, посвящавшимися им в усадьбе. К ним обращались за помощью в связи с родами, обрядом инициации, бракосочетанием, смертью. Считалось, что они следят за соблюдением традиционных норм во взаимоотношениях членов фамилии.

После смерти, люди, проявившие свою божественную сущность, становились Ларами, аналогично греческим Героями. Сохранилась древняя запись, в которой сын говорит, что его отец умер и стал Богом, то есть Ларом.

Гением римляне называли духовную сущность, родственную богам. И, нередко, изображали гениев в виде ангелоподобных существ с крыльями. В день своего рождения римляне приносили своему гению жертвы — цветы, плоды, воскурения и возлияния. Все значимые события в жизни римлянина отмечались жертвоприношениями гению.

Каждый человек имел собственного гения, духа-защитника. Гении так же отвечают за производство потомства, поэтому брачное ложе под особой защитой гениев. Мужчина при этом имел своего гения, а женщина свою покровительницу юнону. Юнона (Juno) — женский гений.

Были также гении покровители семейства, рода, народа. Очень важен был для государства гений императора. Когда поклонялись императору как божеству, то поклонялись его гению. Еще при жизни Юлия Цезаря Октавиана Августа развился культ Гения Августа. Во всех частях Рима создавались храмы Гения Августа, избирались служащие, которые организовывали божественные празднества и церемонии, сооружались святилища, алтари. Считалось, что после смерти Август станет богом. После того как Август умер, его официально причислили к богам, его культ получил еще более широкое распространение. Фактически, после смерти Августа римляне стали поклонятся Лару Августа.

Прослеживается преемственность между культом Ларов и Культом предков, так как легендарные первопредки воспринимались как Лары. Кроме Ларов, римляне почитали и Манов, которые жили в подземном мире. Это души умерших предков не ставших Ларами. На холме находилась глубокая яма — мандус. Это было священное обиталище Манов. Открывалась яма три раза в год для торжественной церемонии, Манам приносили жертвы: вино, воду, молоко, кровь животных.

Семейный Лар был покровителем семьи. Дома, в пути, в других городах, члены семьи находились под двойной защитой: личных гениев и сильного Лара семьи, гения могущественного предка, основателя семейства (рода). Изображения Ларов семейных ставились на очаге в комнате, где семейство принимало пищу. Во время обеда, Лару приносили его долю пищи. В доме и в пути римляне осуществляли определенные культовыеЧитать далее...

комментарии: 8

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.В. Петров

ДУХИ ХРАНИТЕЛИ

В соответствии с мировоззрением древних римлян, их окружало огромное число богов и духов. Весь мир для римлянина был наполнен божествами, с которыми он все время сталкивался и которым должен был угождать, чтобы его жизнь протекала благополучно.

Младенца окружали своей заботой боги и богини. Одни помогали новорожденному издать первый крик, другие охраняли колыбель, учили пить, есть, двигаться, говорить.

Издревле главным богом римлян был Янус. Бог Янус правит миром, он блюститель мирового порядка, связующий прошлое, настоящее и будущее, он создатель человеческого рода, он способствует его продолжению. Факт сотворения мира римляне связывали с Янусом, а не с официальным главным богом римлян Юпитером.

Бог Янус управляет вселенной, в которой есть мир богов: Юпитер, Венера, Вулкан — это божества природных явлений. Кроме богов, в римском пантеоне присутствует великое множество духов-эгрегоров (гениев), управляющих неодушевленной природой (гении рек, озер, гор), какой-либо деятельностью, а также людьми, родами, странами. Изначально гений — прародитель рода (genius, от gens, «род»). Но с ростом количества гениев — ширился и круг их полномочий.

Лары (Lares) — домашние божества римлян, покровители очага и всего дома, души предков. Их часто

соединяли и даже смешивали с пенатами — хранителями имущества дома, продовольственного запаса.

соединяли и даже смешивали с пенатами — хранителями имущества дома, продовольственного запаса.  Однако, Лары никогда не покидали жилище, в отличие от пенатов, которых можно было взять с собой при переезде на другое место. Лары, как и пенаты, хранились возле очага в особом шкафчике-ларарии (lararia), дверцы которого при семейных праздниках открывали, чтобы Лары могли повеселиться вместе с людьми. Фамильные Лары были связаны с домашним очагом, семейной трапезой, с деревьями и рощами, посвящавшимися им в усадьбе. К ним обращались за помощью в связи с родами, обрядом инициации, бракосочетанием, смертью. Считалось, что они следят за соблюдением традиционных норм во взаимоотношениях членов фамилии.

Однако, Лары никогда не покидали жилище, в отличие от пенатов, которых можно было взять с собой при переезде на другое место. Лары, как и пенаты, хранились возле очага в особом шкафчике-ларарии (lararia), дверцы которого при семейных праздниках открывали, чтобы Лары могли повеселиться вместе с людьми. Фамильные Лары были связаны с домашним очагом, семейной трапезой, с деревьями и рощами, посвящавшимися им в усадьбе. К ним обращались за помощью в связи с родами, обрядом инициации, бракосочетанием, смертью. Считалось, что они следят за соблюдением традиционных норм во взаимоотношениях членов фамилии.После смерти, люди, проявившие свою божественную сущность, становились Ларами, аналогично греческим Героями. Сохранилась древняя запись, в которой сын говорит, что его отец умер и стал Богом, то есть Ларом.

Гением римляне называли духовную сущность, родственную богам. И, нередко, изображали гениев в виде ангелоподобных существ с крыльями. В день своего рождения римляне приносили своему гению жертвы — цветы, плоды, воскурения и возлияния. Все значимые события в жизни римлянина отмечались жертвоприношениями гению.

Каждый человек имел собственного гения, духа-защитника. Гении так же отвечают за производство потомства, поэтому брачное ложе под особой защитой гениев. Мужчина при этом имел своего гения, а женщина свою покровительницу юнону. Юнона (Juno) — женский гений.

Были также гении покровители семейства, рода, народа. Очень важен был для государства гений императора. Когда поклонялись императору как божеству, то поклонялись его гению. Еще при жизни Юлия Цезаря Октавиана Августа развился культ Гения Августа. Во всех частях Рима создавались храмы Гения Августа, избирались служащие, которые организовывали божественные празднества и церемонии, сооружались святилища, алтари. Считалось, что после смерти Август станет богом. После того как Август умер, его официально причислили к богам, его культ получил еще более широкое распространение. Фактически, после смерти Августа римляне стали поклонятся Лару Августа.

Прослеживается преемственность между культом Ларов и Культом предков, так как легендарные первопредки воспринимались как Лары. Кроме Ларов, римляне почитали и Манов, которые жили в подземном мире. Это души умерших предков не ставших Ларами. На холме находилась глубокая яма — мандус. Это было священное обиталище Манов. Открывалась яма три раза в год для торжественной церемонии, Манам приносили жертвы: вино, воду, молоко, кровь животных.

Семейный Лар был покровителем семьи. Дома, в пути, в других городах, члены семьи находились под двойной защитой: личных гениев и сильного Лара семьи, гения могущественного предка, основателя семейства (рода). Изображения Ларов семейных ставились на очаге в комнате, где семейство принимало пищу. Во время обеда, Лару приносили его долю пищи. В доме и в пути римляне осуществляли определенные культовые

НЕВУНС, НЕПТУН, ПОСЕЙДОН

07-07-2013 18:30

С.В. Петров

МОРСКИЕ БОГИ

Этрусский бог Нев (Nev), или Невунс, Нетун соотносится с римским Нептуном — богом морей, но он также и олицетворение подземной влаги, орошающей землю. Его эпитеты, как покровителя родников: Fons («источник») и Lymphae («чистая вода»).

На модели гадательной печени из Пьяченцы Невунс упоминается три раза. Один раз помещен в вершине печени, другой раз рядом с верховным богом Тином, третий поблизости от богини Текум (Tecum), соотносимой с богиней Церерой. Расположение Невунса на печени согласуется с сообщением Плиния Старшего о том, что желчный пузырь был посвящен Нептуну, что указывает на его роль бога источников и произрастания. Отведение одному богу трех участков на небесной сфере подчеркивает его значимость в космогонических и мифологических построениях этрусков.

Появление бога Невунса в этрусском пантеоне достаточно хорошо исследовано. В своих работах В.Немировский указывает на его пеласго-тирренское (домикенское) происхождение, что подтверждается семантикой его имени. Хотя можно рассмотреть и греческий след. Имя Nev — родственно греческому слову νέω — «плавать, плыть».

Культ Нева (Невунса, Нептуна) попал в Рим от этрусков. Следует отметить, что на этрусских зеркалах он часто встречается под именем Nefuns. Нептун в Риме первоначально был богом источников и текущих вод и не имел ничего общего с морем. В Риме Невунс имел праздники древнейшего римского календаря — Нептуналии, проводимые 11, 13 мая и 21, 23 июня. Ему посвящали жертвенные возлияния водой и вином. Игры в честь Нептуна совершались на берегу реки под кронами деревьев.

Хтоническая природа этрусского Невунса подтверждается еще и тем, что его праздники — Нептуналии, проводимые в Риме 9, 11, 13 мая совпадали с празднованием Лемуралий — дней неупокоенных душ. Такое «совпадение» указывает на Невунса, как на одного из владык Подземного мира.

Между функциями бога вод и бога Подземного царства нет противоречий. По представлениям этрусков, источники выходили из того же мира, куда уходила душа покойного. Такое представление соответствует как взглядам греков, у которых Загробное царство Аид окружено водами подземных рек, так и взглядам многих других древних народов, например шумеров. Представление о мире мертвых, отделенных от мира живых водами, имело реальную основу. Этрусские кладбища часто строились таким образом, что были отделены от городов реками, как мир живых от мира мертвых. Эта древняя традиция заимствована из Египта, где, некрополь находился на Западе, т.е. на левом берегу Нила.

Позднее Невунса стали соотносить с греческим богом морей Посейдоном. В социальном плане на преобразование Невунса в морского бога повлияла постоянно возрастающая роль морской торговли и пиратства в Этрурии в эпоху ее расцвета. Он оказался наиболее подходящим богом для покровительства морякам. Роль моря в жизни Этрурии сказалась и в том, что каждый из 12 городов конфедерации этрусков должен был иметь обязательный морской порт. Появились частые изображение дельфина, якоря, трезубца, головы Посейдона на монетах из Ветулонии и Популонии или мужчины у руля на рельефе из Цере.

Для уточнения особенностей культа Невунса-Нептуна в раннем Риме и Этрурии, рассмотрим возможность связи бога Невунса с морской стихией в мировоззрении пеласгов. Для этого разберём этимологию одного из имен бога — Нептун.

С водой данное имя связывают заимствования из греческого «poto» (греч. ποτής) и «nepotes» (греч. νέποδες):

[quote]poto (лат.)

1) много или часто пить, напиваться (p. aquas O; p. vinum Pl, PM);

2) поэт. жить (на берегу реки), обитать, населять (fera, quae potat Araxen SenT);

3) впитывать, всасывать (sudorem Lcr);

4) поить.

ποτής (-ῆτος) ἡ питье; ex. (μέ σῖτος μηδὲ π. Hom.);

ποτόν τό

1) питье, напиток; ex. (σῖτα καὴ ποτά Her.);

2) влага, вода; ex. π. κρηναῖον Soph. — источник воды;

ποτίζω, дор. ποτίσδω

1) давать пить, поить; ex. γάλα τινὰ π. NT. — поить кого-л. молоком;

2) орошать, поливать; ex. (τὰ φυόμενα Xen.; χθόνα Anth.; φυτεύειν καὴ π. NT.; αἱ ῥοιαὴ δι΄Читать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.В. Петров

МОРСКИЕ БОГИ

Этрусский бог Нев (Nev), или Невунс, Нетун соотносится с римским Нептуном — богом морей, но он также и олицетворение подземной влаги, орошающей землю. Его эпитеты, как покровителя родников: Fons («источник») и Lymphae («чистая вода»).

На модели гадательной печени из Пьяченцы Невунс упоминается три раза. Один раз помещен в вершине печени, другой раз рядом с верховным богом Тином, третий поблизости от богини Текум (Tecum), соотносимой с богиней Церерой. Расположение Невунса на печени согласуется с сообщением Плиния Старшего о том, что желчный пузырь был посвящен Нептуну, что указывает на его роль бога источников и произрастания. Отведение одному богу трех участков на небесной сфере подчеркивает его значимость в космогонических и мифологических построениях этрусков.

Появление бога Невунса в этрусском пантеоне достаточно хорошо исследовано. В своих работах В.Немировский указывает на его пеласго-тирренское (домикенское) происхождение, что подтверждается семантикой его имени. Хотя можно рассмотреть и греческий след. Имя Nev — родственно греческому слову νέω — «плавать, плыть».

νεώς

I

-ώ ὁ атт. = ναός [ναός — храм, святилище]

II

атт. gen. к ναῦς [ναῦς — корабль, судно].

Культ Нева (Невунса, Нептуна) попал в Рим от этрусков. Следует отметить, что на этрусских зеркалах он часто встречается под именем Nefuns. Нептун в Риме первоначально был богом источников и текущих вод и не имел ничего общего с морем. В Риме Невунс имел праздники древнейшего римского календаря — Нептуналии, проводимые 11, 13 мая и 21, 23 июня. Ему посвящали жертвенные возлияния водой и вином. Игры в честь Нептуна совершались на берегу реки под кронами деревьев.

Хтоническая природа этрусского Невунса подтверждается еще и тем, что его праздники — Нептуналии, проводимые в Риме 9, 11, 13 мая совпадали с празднованием Лемуралий — дней неупокоенных душ. Такое «совпадение» указывает на Невунса, как на одного из владык Подземного мира.

Между функциями бога вод и бога Подземного царства нет противоречий. По представлениям этрусков, источники выходили из того же мира, куда уходила душа покойного. Такое представление соответствует как взглядам греков, у которых Загробное царство Аид окружено водами подземных рек, так и взглядам многих других древних народов, например шумеров. Представление о мире мертвых, отделенных от мира живых водами, имело реальную основу. Этрусские кладбища часто строились таким образом, что были отделены от городов реками, как мир живых от мира мертвых. Эта древняя традиция заимствована из Египта, где, некрополь находился на Западе, т.е. на левом берегу Нила.

Позднее Невунса стали соотносить с греческим богом морей Посейдоном. В социальном плане на преобразование Невунса в морского бога повлияла постоянно возрастающая роль морской торговли и пиратства в Этрурии в эпоху ее расцвета. Он оказался наиболее подходящим богом для покровительства морякам. Роль моря в жизни Этрурии сказалась и в том, что каждый из 12 городов конфедерации этрусков должен был иметь обязательный морской порт. Появились частые изображение дельфина, якоря, трезубца, головы Посейдона на монетах из Ветулонии и Популонии или мужчины у руля на рельефе из Цере.

Для уточнения особенностей культа Невунса-Нептуна в раннем Риме и Этрурии, рассмотрим возможность связи бога Невунса с морской стихией в мировоззрении пеласгов. Для этого разберём этимологию одного из имен бога — Нептун.

С водой данное имя связывают заимствования из греческого «poto» (греч. ποτής) и «nepotes» (греч. νέποδες):

[quote]poto (лат.)

1) много или часто пить, напиваться (p. aquas O; p. vinum Pl, PM);

2) поэт. жить (на берегу реки), обитать, населять (fera, quae potat Araxen SenT);

3) впитывать, всасывать (sudorem Lcr);

4) поить.

ποτής (-ῆτος) ἡ питье; ex. (μέ σῖτος μηδὲ π. Hom.);

ποτόν τό

1) питье, напиток; ex. (σῖτα καὴ ποτά Her.);

2) влага, вода; ex. π. κρηναῖον Soph. — источник воды;

ποτίζω, дор. ποτίσδω

1) давать пить, поить; ex. γάλα τινὰ π. NT. — поить кого-л. молоком;

2) орошать, поливать; ex. (τὰ φυόμενα Xen.; χθόνα Anth.; φυτεύειν καὴ π. NT.; αἱ ῥοιαὴ δι΄

ХТОНИЧЕСКИЕ БОЖЕСТВА ЭТРУСКОВ

23-02-2013 12:23

Наговицин А.Е.

МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ ЭТРУСКОВ

Демоны Маны, в поздние этрусские и ранние римские времена, представлялись, по римским источникам, как добрые боги, в отличие от Лемуров. Их просили даровать за добродетельную жизнь блаженство покойному. Они считались покровителями каждого рода, местности и города, хранителями гробниц. С ними связана страшная подземная богиня Мания, насылающая безумие. Маны в поздние римские времена слились с Ларами и Гениями, как души умерших. Доброту Манов нужно понимать с известными оговорками, так как их боялись и нарушения обрядов, связанных с культом Манов могло повлечь за собой серьезные последствия. Кроме того, Марциан Капелла указывает на существование добрых и злых Манов (Mart. Cap., II, 165). В небесном каталоге этого автора Маны занимают два места в зависимости от своих характеристик.

Этрусские Маны, в отличие от их более поздних римских аналогов, были богами, а представление о них только как о душах предков имело поздний характер. Маны считались гарантами этрусских законов и благополучия, символом которых являлся негасимый огонь как в доме каждой семьи, так и Священный Огонь города. В древнейшие времена хранительницей священного очага была женщина, со временем эта функция перешла к мужчине, а на уровне города — к Лукумонам.

Празднество в честь Манов — Februarius (от februare «совершать очистительные обряды, очищать») приходилось на последний месяц года, когда происходило культовое очищение в праздник Фебрууса, этрусского бога подземного царства. Жрецы в это время выходили на улицы и хлестали прохожих ремнями из козлиных шкур (которые назывались фебралиями). Праздники длились в течение девяти дней (13 – 21 февраля). Кульминация Фебралий приходилась на последний день — 21 февраля, и сопровождалась торжественной трапезой в честь предков.

28 февраля — последний день года в этрусском календаре. Относились к нему очень серьезно, и подготовка к переходу в новый год была связана, в первую очередь, не с приготовлением пиршественного веселья, как ныне принято, а с очищением. Возле многих храмов имелись священные пруды, которые как раз и были предназначены для этого: омовение в них избавляло от скверны, напастей и прочего. В ходе соответствующих ритуалов основным намерением этрусков было очищение как священнодействие, направленное на благую и успешную жизнь в новом году.

В дни поминовения усопших Манам римлянами приносились жертвы. Известно, что, например, в Каристии на могилы предков приносили угощение, а само место захоронения украшали цветами.

В праздник Паранталии открывался, закрытый «камнем Манов» (lapis manalis), вход в подземелье — Мундус, считавшийся входом в мир мертвых, и духи предков выпускались на свободу для общения со своими потомками. (Ovid. Fast., IV, 821 сл.) Историк Древнего Рима Ж.Бейе описывает священную процессию, которая несла камень по улицам Рима, выпуская из Загробного мира не только предков Манов, но и дождь. Ибо считалось, что Маны имеют власть над подземными водами.

Каждый из 12 городов Этрусского Союза обязательно должен был иметь свой мистический центр Мундус для общения с Подземным миром. Известно, что изначальный Рим был заложен по обряду этрусков. Закладка города являлась действием сакральным. Основанный город ограждался от внешнего мира городской чертой (опахивание ритуальной бороздой). Сама борозда, согласно этрусскому ритуалу должна была очертить окружность, что соответствует представлениям этрусков о Небесном мире — Темплум (templum). Священные стены города на этрусском назывались tular spular, а на латыни — померий. Интересно описание закладки Рима у Плутарха в «Ромуле»:

Белый цвет быка и коровы связан с цветом, угодным небесным богам, сами бык и корова символизировали Небесную пару Тина (Зевс) и Уни (Юнона), которые как бы сами основывали город и определяли его границы.

Бросание в общую яму горсти земли, принесенной с родины — важнейший обряд при закладки города, так как этруски и италики верили, что в родной земле заключены души предков. Поэтому,Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Наговицин А.Е.

МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ ЭТРУСКОВ

Демоны Маны, в поздние этрусские и ранние римские времена, представлялись, по римским источникам, как добрые боги, в отличие от Лемуров. Их просили даровать за добродетельную жизнь блаженство покойному. Они считались покровителями каждого рода, местности и города, хранителями гробниц. С ними связана страшная подземная богиня Мания, насылающая безумие. Маны в поздние римские времена слились с Ларами и Гениями, как души умерших. Доброту Манов нужно понимать с известными оговорками, так как их боялись и нарушения обрядов, связанных с культом Манов могло повлечь за собой серьезные последствия. Кроме того, Марциан Капелла указывает на существование добрых и злых Манов (Mart. Cap., II, 165). В небесном каталоге этого автора Маны занимают два места в зависимости от своих характеристик.

Этрусские Маны, в отличие от их более поздних римских аналогов, были богами, а представление о них только как о душах предков имело поздний характер. Маны считались гарантами этрусских законов и благополучия, символом которых являлся негасимый огонь как в доме каждой семьи, так и Священный Огонь города. В древнейшие времена хранительницей священного очага была женщина, со временем эта функция перешла к мужчине, а на уровне города — к Лукумонам.

Празднество в честь Манов — Februarius (от februare «совершать очистительные обряды, очищать») приходилось на последний месяц года, когда происходило культовое очищение в праздник Фебрууса, этрусского бога подземного царства. Жрецы в это время выходили на улицы и хлестали прохожих ремнями из козлиных шкур (которые назывались фебралиями). Праздники длились в течение девяти дней (13 – 21 февраля). Кульминация Фебралий приходилась на последний день — 21 февраля, и сопровождалась торжественной трапезой в честь предков.

28 февраля — последний день года в этрусском календаре. Относились к нему очень серьезно, и подготовка к переходу в новый год была связана, в первую очередь, не с приготовлением пиршественного веселья, как ныне принято, а с очищением. Возле многих храмов имелись священные пруды, которые как раз и были предназначены для этого: омовение в них избавляло от скверны, напастей и прочего. В ходе соответствующих ритуалов основным намерением этрусков было очищение как священнодействие, направленное на благую и успешную жизнь в новом году.

В дни поминовения усопших Манам римлянами приносились жертвы. Известно, что, например, в Каристии на могилы предков приносили угощение, а само место захоронения украшали цветами.

В праздник Паранталии открывался, закрытый «камнем Манов» (lapis manalis), вход в подземелье — Мундус, считавшийся входом в мир мертвых, и духи предков выпускались на свободу для общения со своими потомками. (Ovid. Fast., IV, 821 сл.) Историк Древнего Рима Ж.Бейе описывает священную процессию, которая несла камень по улицам Рима, выпуская из Загробного мира не только предков Манов, но и дождь. Ибо считалось, что Маны имеют власть над подземными водами.

Каждый из 12 городов Этрусского Союза обязательно должен был иметь свой мистический центр Мундус для общения с Подземным миром. Известно, что изначальный Рим был заложен по обряду этрусков. Закладка города являлась действием сакральным. Основанный город ограждался от внешнего мира городской чертой (опахивание ритуальной бороздой). Сама борозда, согласно этрусскому ритуалу должна была очертить окружность, что соответствует представлениям этрусков о Небесном мире — Темплум (templum). Священные стены города на этрусском назывались tular spular, а на латыни — померий. Интересно описание закладки Рима у Плутарха в «Ромуле»:

«Там, где сейчас находится Комиций — место народного собрания, вырыли круглую яму, куда положили начатки всего, что по закону считается чистым, по своим свойствам необходимым. Потом каждый бросил туда горсть земли, принесенной из тех краев, откуда пришел, и землю эту перемешали. Яму эту по-латыни называют так же, как и небо — Мундус. Она должна была служить как бы центром круга, отмечающего границу будущего города. Основатель города вложил в плуг медный сошник, впряг белого быка и корову и, погоняя их, провел глубокую борозду по намеченной линии границы города. Шедшие за ним откидывали поднятый плугом пласт внутрь, по направлению к городу, следя за тем, чтобы ни один комок не лег по другую сторону борозды... На месте предполагаемых ворот сошник вытаскивали, а плуг приподнимали над землей так, что борозда прерывалась. Поэтому вся стена, кроме ворот, считается священной». (Plut. Rom. 11)

Белый цвет быка и коровы связан с цветом, угодным небесным богам, сами бык и корова символизировали Небесную пару Тина (Зевс) и Уни (Юнона), которые как бы сами основывали город и определяли его границы.

Бросание в общую яму горсти земли, принесенной с родины — важнейший обряд при закладки города, так как этруски и италики верили, что в родной земле заключены души предков. Поэтому,

ОСИРИС

20-01-2013 19:22

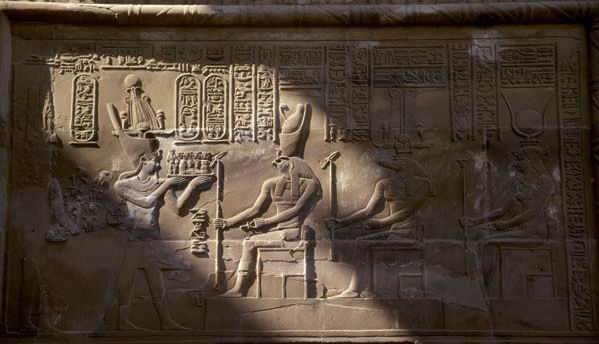

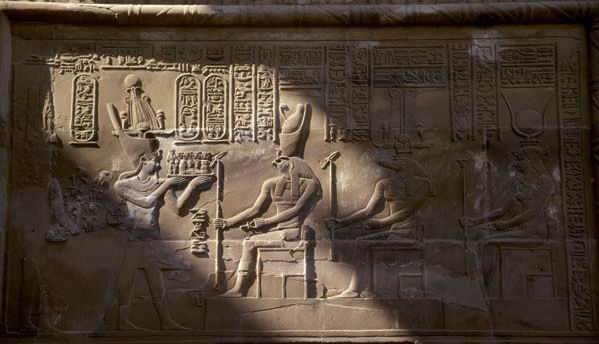

Осирис (др.-егип. Ἰsir, Wsir; др.-греч. Ὄσιρις; лат. Osiris) — бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии и судья душ усопших.

мифологии и судья душ усопших.

Осирис был, несомненно, центральной фигурой в религии древнего Египта. Во времена Древнего царства Осирис был местным богом в Джеду (в восточной части дельты Нила, греч. Бусирис). Еще в додинастический период локальным божеством города Джеду был Анджети, с которым Осирис был отождествлен, он стал изображаться с атрибутами Анджети — посохом волопаса (ḥḳ(ȝ)t, хекет; от ḥḳȝ — править, «пасти») и бичом пастуха (nḫḫw, нехеху). С учетом созвучия слов «плеть» (nḫḫw) и «вечность» (nḥḥ), сочетание инсигний (скипетр и плеть), очевидно, должно означать «правящий вечно». Важный атрибут Осириса — корона атеф (ȝtf), состоящая из высокой кеглеобразной центральной части, обрамленная двумя страусиными перьями.

и бичом пастуха (nḫḫw, нехеху). С учетом созвучия слов «плеть» (nḫḫw) и «вечность» (nḥḥ), сочетание инсигний (скипетр и плеть), очевидно, должно означать «правящий вечно». Важный атрибут Осириса — корона атеф (ȝtf), состоящая из высокой кеглеобразной центральной части, обрамленная двумя страусиными перьями.

У Анджети был заимствован и фетиш Осириса — джед (ḏd). По одной из версий, джед представляет собой сноп зерновых. Любопытно, что и в наши дни в созвездии Ориона (которое египтяне считали главным среди звезд и отождествляли с Осирисом) выделяют астеризм Сноп, определяющий характерную форму созвездия Орион, он включает в себя звезды — Бетельгейзе, Ригель, Беллатрикс, Альнитак, Минтака, Саиф.

В более распространенной версии (но, вероятно, более поздней), джед — это ствол сикоморы, вобравший в себя гроб Осириса.

В Текстах Пирамид есть обращение к дереву (называемому сикомора), которое «окутало Осириса».

Во время праздника Хеб-Сед, совершался обряд установки Джеда в вертикальное положение («поднятие Джеда»). Столб Джед устанавливали как символ воскресшего Осириса, в знак победы над Сетом, который «положил столб на бок». Чтобы понять смысл этой мифологемы, нужно обратить свой взгляд к звездному небу, а именно, к созвездию Орион, которое египтяне именовали Сах (sȝḥ), и которое считали «царем звезд».

Действительно, когда созвездие Орион (отождествляемое с Осирисом) «заваливается на бок» и исчезает за западным горизонтом, на востоке в этот час восходит созвездие Скорпиона, олицетворяющее Сета, убийцу Осириса. Через двенадцать часов, пройдя двенадцать залов Дуата Осирис-Орион появляется в Ахет, восточной части неба. После его появления из-за горизонта, пройдет еще шесть часов, пока созвездие не займет вертикальное положение.

Будучи верховным божеством, Осирис несет в себе и солярный архетип, тесно связанный с культом плодородия. Осирис часто изображается с растительными атрибутами, с посохом в виде лотоса, увитым виноградной лозой, или плющом.

Со времен Нового царства (ок. 1500 до н.э.) известен погребальный обряд, который выражал тождество Осириса с зерном, прорастание которого означало его возрождение. Этот обряд засвидетельствован в гробницах и царей, и их подданных. Он совершался в последний месяц сезона разлива Нила (ȝḫt, «Половодье»), когда вода начинала спадать.

Особенно интересны найденные при раскопках изображения Осириса, делавшиеся в виде силуэта человеческой фигуры из посеянного зерна на слое земли, которую насыпали на особую деревянную раму: проросшие злаки создавали как бы живое изображение бога. На одном характерном рисунке хлебные колосья растут из тела лежащего Осириса, которое орошает из сосуда жрец. Население Египта ежегодно праздновало воскресенье Осириса. Празднества эти длились 18 дней и включали в себя ритуальную пахоту и посев, а также обряды с фигурой Осириса, изготавливающейся из земли и зерна. Осирис выступает в этих обрядах в качестве непосредственного олицетворения хлеба. В ритуальных целях использовались также деревянные футляры в виде мумии Осириса: внутри они были полыми, туда насыпалась земля и бросалось зерно, а в крышке футляра просверливались дырки, сквозь которые прорастали зеленые всходы («Прорастающий Осирис»).

В мистериях, связанных с годовым сельскохозяйственным циклом, жатва и обмолот символизировали убийство Осириса и расчленение его тела, сев — бросание зерна в землю — погребение Осириса, и всходы — его воскресение.

Существовал миф о смерти и воскресении Осириса (дошедший до нас в отрывках). По этому мифу, бог Осирис был предательски убит своимЧитать далее...

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

Осирис (др.-егип. Ἰsir, Wsir; др.-греч. Ὄσιρις; лат. Osiris) — бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской

мифологии и судья душ усопших.

мифологии и судья душ усопших. Осирис был, несомненно, центральной фигурой в религии древнего Египта. Во времена Древнего царства Осирис был местным богом в Джеду (в восточной части дельты Нила, греч. Бусирис). Еще в додинастический период локальным божеством города Джеду был Анджети, с которым Осирис был отождествлен, он стал изображаться с атрибутами Анджети — посохом волопаса (ḥḳ(ȝ)t, хекет; от ḥḳȝ — править, «пасти»)

и бичом пастуха (nḫḫw, нехеху). С учетом созвучия слов «плеть» (nḫḫw) и «вечность» (nḥḥ), сочетание инсигний (скипетр и плеть), очевидно, должно означать «правящий вечно». Важный атрибут Осириса — корона атеф (ȝtf), состоящая из высокой кеглеобразной центральной части, обрамленная двумя страусиными перьями.

и бичом пастуха (nḫḫw, нехеху). С учетом созвучия слов «плеть» (nḫḫw) и «вечность» (nḥḥ), сочетание инсигний (скипетр и плеть), очевидно, должно означать «правящий вечно». Важный атрибут Осириса — корона атеф (ȝtf), состоящая из высокой кеглеобразной центральной части, обрамленная двумя страусиными перьями.У Анджети был заимствован и фетиш Осириса — джед (ḏd). По одной из версий, джед представляет собой сноп зерновых. Любопытно, что и в наши дни в созвездии Ориона (которое египтяне считали главным среди звезд и отождествляли с Осирисом) выделяют астеризм Сноп, определяющий характерную форму созвездия Орион, он включает в себя звезды — Бетельгейзе, Ригель, Беллатрикс, Альнитак, Минтака, Саиф.

В более распространенной версии (но, вероятно, более поздней), джед — это ствол сикоморы, вобравший в себя гроб Осириса.

«Царь страны, пораженный размерами куста, приказал слугам срезать ствол кустарника, укрывавшего сундук, и сделать из него колонну, которая поддерживала бы крышу его дворца».

В Текстах Пирамид есть обращение к дереву (называемому сикомора), которое «окутало Осириса».

«О ты, чье дерево зелено, Бог, что на своем поле!

О Бог, что открывает бутоны цветов, что в его сикоморе!».

Во время праздника Хеб-Сед, совершался обряд установки Джеда в вертикальное положение («поднятие Джеда»). Столб Джед устанавливали как символ воскресшего Осириса, в знак победы над Сетом, который «положил столб на бок». Чтобы понять смысл этой мифологемы, нужно обратить свой взгляд к звездному небу, а именно, к созвездию Орион, которое египтяне именовали Сах (sȝḥ), и которое считали «царем звезд».

Действительно, когда созвездие Орион (отождествляемое с Осирисом) «заваливается на бок» и исчезает за западным горизонтом, на востоке в этот час восходит созвездие Скорпиона, олицетворяющее Сета, убийцу Осириса. Через двенадцать часов, пройдя двенадцать залов Дуата Осирис-Орион появляется в Ахет, восточной части неба. После его появления из-за горизонта, пройдет еще шесть часов, пока созвездие не займет вертикальное положение.

Будучи верховным божеством, Осирис несет в себе и солярный архетип, тесно связанный с культом плодородия. Осирис часто изображается с растительными атрибутами, с посохом в виде лотоса, увитым виноградной лозой, или плющом.

Со времен Нового царства (ок. 1500 до н.э.) известен погребальный обряд, который выражал тождество Осириса с зерном, прорастание которого означало его возрождение. Этот обряд засвидетельствован в гробницах и царей, и их подданных. Он совершался в последний месяц сезона разлива Нила (ȝḫt, «Половодье»), когда вода начинала спадать.

Особенно интересны найденные при раскопках изображения Осириса, делавшиеся в виде силуэта человеческой фигуры из посеянного зерна на слое земли, которую насыпали на особую деревянную раму: проросшие злаки создавали как бы живое изображение бога. На одном характерном рисунке хлебные колосья растут из тела лежащего Осириса, которое орошает из сосуда жрец. Население Египта ежегодно праздновало воскресенье Осириса. Празднества эти длились 18 дней и включали в себя ритуальную пахоту и посев, а также обряды с фигурой Осириса, изготавливающейся из земли и зерна. Осирис выступает в этих обрядах в качестве непосредственного олицетворения хлеба. В ритуальных целях использовались также деревянные футляры в виде мумии Осириса: внутри они были полыми, туда насыпалась земля и бросалось зерно, а в крышке футляра просверливались дырки, сквозь которые прорастали зеленые всходы («Прорастающий Осирис»).

В мистериях, связанных с годовым сельскохозяйственным циклом, жатва и обмолот символизировали убийство Осириса и расчленение его тела, сев — бросание зерна в землю — погребение Осириса, и всходы — его воскресение.

Существовал миф о смерти и воскресении Осириса (дошедший до нас в отрывках). По этому мифу, бог Осирис был предательски убит своим

РА & ОСИРИС, ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА

04-01-2013 00:21

Р. Антес

МИФОЛОГИЯ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

Культ Ра (Rˁ) ведет свое начало от города, который египтяне называли Иуну (Ἰwnw).¹ Греческое название города — Гелиополь (Ἡλιούπολις, город солнца). Этот город находился недалеко от современного Каира и в эпоху древнего Египта являлся одним из важнейших религиозных и административных центров.

В Гелиополе божеству Ра были посвящены, как его воплощения, птица Феникс, бык Мневис и обелиск Бен-Бен. В других религиозных центрах Ра в русле религиозного синкретизма также сопоставлялся с местными божествами света: Амоном (в Фивах), под именем Амона-Ра, Хнумом (в Элефантине) — в форме Хнума-Ра, Гором — в форме Ра-Хармахиса (Rˁ Ḥr-m-ȝḫt).²

______________________________

[1] Ἰwnw (мн.ч. от iwn — обелиск, фетиш города) — Иуну, город в Нижнем Египте, к востоку от Пелусийского рукава дельты Нила.

[2] Ḥr-m-ȝḫt (греч. Ἅρμαχις) — «Гор в горизонте», бог утреннего солнца, «Гор из страны света».

Согласно одной из версий, Ра появился из раскрывшегося цветка лотоса. Это представление отождествляло солнце с молодым Гором. Соответствующий иконографический мотив изображает ребенка Гора сидящим на цветке лотоса. Лотос, цветок которого на ночь закрывается, и открывается с первыми лучами солнца, для египтян был символом возрождения и символом восходящего солнца.

Почитание Ра прослеживается от царей II династии (его имя входит в состав имени фараона Ранеба).³ Путь, который привел к его возвышению как верховного божества, следовательно, был уже, по-видимому, подготовлен. Известно лишь очень немного мифологических представлений, которые были бы органически связаны с Ра. Одно из них — что он сражается со змеем тьмы. Существовало также представление об изначальном лотосе, ежедневно дающем ему жизнь своим ароматом, совершенно так же, как некогда он дал ему жизнь в начале мироздания. В этой связи лотос назывался Нефертум (nfr-tm). Его имя имело значение сходное со значением имени Атума (егип. tm, исчерпывающая полнота) .

Отсутствие естественной мифологической почвы для Ра возмещалось его приспособлением к мифам предшествующих солнечных богов. В качестве Ра-Атума он был небесным правителем изначальных времен, царем богов и людей, отцом всего. В качестве Ра-Харахути (Rˁ Ḥr-ȝḫty),⁴ он отождествлялся с Гором в его ипостаси «Гора небосклонного», небесного сокола, воплощенного в солнце.

______________________________

[3] Rˁ-nb или Nb-rˁ — Ранеб или Небра, Хорово имя второго древнеегипетского царя 2-й династии. Тронное имя Небра в царских списках — Какау (Kȝ-kȝw), которое Манефон в греческом варианте передал как Каихос (Καιέχως).

[4] Ḥr-ȝḫty (Херу-ахути) — «Гор обоих горизонтов», запада и востока.

Старое представление о Горе и его происхождении продолжало развиваться наряду с новым мифом о Ра в соответствии с тем консерватизмом в египетском религиозном мышлении, который так способствовал его усложнению. Однако, налицо было также и некоторое упрощение благодаря новой концепции, центром которойЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Р. Антес

МИФОЛОГИЯ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

Культ Ра (Rˁ) ведет свое начало от города, который египтяне называли Иуну (Ἰwnw).¹ Греческое название города — Гелиополь (Ἡλιούπολις, город солнца). Этот город находился недалеко от современного Каира и в эпоху древнего Египта являлся одним из важнейших религиозных и административных центров.

«Гелиополь — один из самых древних и значительных городов Египта, еще с додинастического периода, древнейший религиозный центр. Располагался на восточном берегу Нила у начала Дельты, древнее египетское название города — Иуну, которое переводится как «Город Столбов». Египетское название города связано с культом камня фетиша «Бен-Бен», который рано связали с солярным богом Атумом, которого, в свою очередь, тоже рано, отождествили с богом Солнца Ра. Со времени V династии (гелиопольского происхождения) Ра стал главным богом Египта (со времени Среднего царства, с XI фиванской династии со столицей в Фивах, главным богом Египта стал фиванский Амон, отождествленный с Ра). Греки назвали город Гелиополем, отождествив Ра с греческим богом Солнца Гелиосом».

(Плиний Старший «Естествознание» Кн. XXXVI. Гл. XI)

В Гелиополе божеству Ра были посвящены, как его воплощения, птица Феникс, бык Мневис и обелиск Бен-Бен. В других религиозных центрах Ра в русле религиозного синкретизма также сопоставлялся с местными божествами света: Амоном (в Фивах), под именем Амона-Ра, Хнумом (в Элефантине) — в форме Хнума-Ра, Гором — в форме Ра-Хармахиса (Rˁ Ḥr-m-ȝḫt).²

______________________________

[1] Ἰwnw (мн.ч. от iwn — обелиск, фетиш города) — Иуну, город в Нижнем Египте, к востоку от Пелусийского рукава дельты Нила.

[2] Ḥr-m-ȝḫt (греч. Ἅρμαχις) — «Гор в горизонте», бог утреннего солнца, «Гор из страны света».

Согласно одной из версий, Ра появился из раскрывшегося цветка лотоса. Это представление отождествляло солнце с молодым Гором. Соответствующий иконографический мотив изображает ребенка Гора сидящим на цветке лотоса. Лотос, цветок которого на ночь закрывается, и открывается с первыми лучами солнца, для египтян был символом возрождения и символом восходящего солнца.

Почитание Ра прослеживается от царей II династии (его имя входит в состав имени фараона Ранеба).³ Путь, который привел к его возвышению как верховного божества, следовательно, был уже, по-видимому, подготовлен. Известно лишь очень немного мифологических представлений, которые были бы органически связаны с Ра. Одно из них — что он сражается со змеем тьмы. Существовало также представление об изначальном лотосе, ежедневно дающем ему жизнь своим ароматом, совершенно так же, как некогда он дал ему жизнь в начале мироздания. В этой связи лотос назывался Нефертум (nfr-tm). Его имя имело значение сходное со значением имени Атума (егип. tm, исчерпывающая полнота) .

Отсутствие естественной мифологической почвы для Ра возмещалось его приспособлением к мифам предшествующих солнечных богов. В качестве Ра-Атума он был небесным правителем изначальных времен, царем богов и людей, отцом всего. В качестве Ра-Харахути (Rˁ Ḥr-ȝḫty),⁴ он отождествлялся с Гором в его ипостаси «Гора небосклонного», небесного сокола, воплощенного в солнце.

______________________________

[3] Rˁ-nb или Nb-rˁ — Ранеб или Небра, Хорово имя второго древнеегипетского царя 2-й династии. Тронное имя Небра в царских списках — Какау (Kȝ-kȝw), которое Манефон в греческом варианте передал как Каихос (Καιέχως).

[4] Ḥr-ȝḫty (Херу-ахути) — «Гор обоих горизонтов», запада и востока.

«Я — владыка, сын владыки, семя бога! Я — великий, сын великого, и измыслил мой отец мое имя! Я многоименный и многосущный, и сущность моя в каждом боге! Нарекли меня Атум и Гор-Хекену (Ḥr-ḥknw). И сказали мне мой отец и моя мать мое имя, и скрыто это в моем теле с моего рождения, да не будет дана власть волхвовская тому, кто стал бы волхвовать против меня. (…) Я — Хепри утром, Ра в полдень и Атум вечером».

Старое представление о Горе и его происхождении продолжало развиваться наряду с новым мифом о Ра в соответствии с тем консерватизмом в египетском религиозном мышлении, который так способствовал его усложнению. Однако, налицо было также и некоторое упрощение благодаря новой концепции, центром которой

АПИС

25-09-2012 18:05

Апис (др.-егип. Ḥрj, греч. Ἆπις, лат. Apis, Нарis), одно из написаний — Ḥрj-ˁnḫ. Апис почитался как «Живой усопший», т.е. Осирис, воплотившийся в священного Быка. Почитание Аписа возникло в глубокой древности (1 династия), центром его культа был Мемфис. Аписа считали Ба (душой) бога Мемфиса Птаха, а также бога солнца Ра. Позднее — душа Ка Птаха, Ка Осириса и Ка Ра. В иероглифическом написании, слова «ка» и «бык» — идентичны.

Почитание Аписа возникло в глубокой древности (1 династия), центром его культа был Мемфис. Аписа считали Ба (душой) бога Мемфиса Птаха, а также бога солнца Ра. Позднее — душа Ка Птаха, Ка Осириса и Ка Ра. В иероглифическом написании, слова «ка» и «бык» — идентичны.

Кроме того, имя Аписа (Ḥрj) весьма схоже с древнеегипетским названием Нила (Ḥˁрj), истоки которого находятся между горами Му-Хапи и Хер-Хапи. Геродот упоминает эти горы в грецизированном варианте: соответственно, Мофи (Μῶφι) и Крофи (Κρῶφι).

В разных частях Египта существовала традиция антропоморфного изображения бога, олицетворяющего Нил, в образе полноватого мужчины с синей или зеленой кожей и большим животом, в набедренной повязке; его отличительной чертой была свисающая (как у женщины) грудь. Лотосы, грудь и большой живот, в представлении египтян, символизировали плодородие Нила.

грудь. Лотосы, грудь и большой живот, в представлении египтян, символизировали плодородие Нила.

Одно из самых ранних изображений Хапи встречается на рельефах из припирамидных комплексов царей V династии Ниусерра и Сахура в Абусире. Тяжелый силуэт божества хорошо узнаваем, он весь заполнен знаками воды; над ухом выписано имя wȝḏ wr (Уадж ур — «великая зелень»), в более поздние эпохи обозначавшее Средиземное море, в это время обозначавшее гигантские водные просторы Судана, скрытые у берегов двухметровыми зарослями папируса, заросшие лотосами и другими водными растениями — необъятные источники воды, которая, в отличие от соленой морской глади была пригодна для возлияний богам.

Эпохой правления XXV династии датируется первый источник, подтверждающий то, что египтяне знали о далеких африканских истоках Нила, который приходил паводком в Египет вследствие дождей, обрушивавшихся на «горы Нубии». Египтяне сравнивали Нил с необъятным змеем Пехерхером, «змеем, качающим головой», призывающим паводок, охватывающий всю страну от Элефантины до Хер-Аха — Дельты.

Антропоморфный образ Хапи был широко распространен в Верхнем Египте, особенно в Элефантине. Считалось, что Хапи жил в пещере в одном из источников Нила, неподалеку от Асуана. Бог Хапи был образом Нила, и почитался как «высокий Нил, который дает жизнь всей стране своим питанием», как «повелитель вод и податель наводнений», как бог плодородия и урожая.

вод и податель наводнений», как бог плодородия и урожая.

Несмотря на созвучие имен, антропоморфный Хапи и бык Апис не отождествлялись, хотя оба они олицетворяют воды Нила, дарующие своими ежегодными разливами богатые урожаи и изобилие.

Иногда Аписа отождествляли с Атумом (Апис-Атум). В некоторых районах Египта считалось, что Апис в образе небесного быка ежедневно оплодотворял Небесную Корову, богиню неба Нут. От него она рождала золотого теленка — солнечный диск.

Согласно Манефону, культ Аписа был установлен при второй египетской династии царем Кайехом, одновременно с культом быка Мневиса в Гелиополе. Вторая династия, как и первая, имела резиденцию в Мемфисе, но родом была из

одновременно с культом быка Мневиса в Гелиополе. Вторая династия, как и первая, имела резиденцию в Мемфисе, но родом была из Читать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Апис (др.-егип. Ḥрj, греч. Ἆπις, лат. Apis, Нарis), одно из написаний — Ḥрj-ˁnḫ. Апис почитался как «Живой усопший», т.е. Осирис, воплотившийся в священного Быка.

Почитание Аписа возникло в глубокой древности (1 династия), центром его культа был Мемфис. Аписа считали Ба (душой) бога Мемфиса Птаха, а также бога солнца Ра. Позднее — душа Ка Птаха, Ка Осириса и Ка Ра. В иероглифическом написании, слова «ка» и «бык» — идентичны.

Почитание Аписа возникло в глубокой древности (1 династия), центром его культа был Мемфис. Аписа считали Ба (душой) бога Мемфиса Птаха, а также бога солнца Ра. Позднее — душа Ка Птаха, Ка Осириса и Ка Ра. В иероглифическом написании, слова «ка» и «бык» — идентичны.Кроме того, имя Аписа (Ḥрj) весьма схоже с древнеегипетским названием Нила (Ḥˁрj), истоки которого находятся между горами Му-Хапи и Хер-Хапи. Геродот упоминает эти горы в грецизированном варианте: соответственно, Мофи (Μῶφι) и Крофи (Κρῶφι).

…«есть две горы с остроконечной вершиной, возвышающиеся между городами Сиеной в Фиванской области и Элефантиной. Названия этих гор — Крофи и Мофи. Между этими-то горами и выходят на поверхность бездонные источники Нила, причем половина их вод течет на север, в Египет, а другая половина на юг, в Эфиопию».

(Геродот «История II. 28»)

В разных частях Египта существовала традиция антропоморфного изображения бога, олицетворяющего Нил, в образе полноватого мужчины с синей или зеленой кожей и большим животом, в набедренной повязке; его отличительной чертой была свисающая (как у женщины)

грудь. Лотосы, грудь и большой живот, в представлении египтян, символизировали плодородие Нила.

грудь. Лотосы, грудь и большой живот, в представлении египтян, символизировали плодородие Нила.Одно из самых ранних изображений Хапи встречается на рельефах из припирамидных комплексов царей V династии Ниусерра и Сахура в Абусире. Тяжелый силуэт божества хорошо узнаваем, он весь заполнен знаками воды; над ухом выписано имя wȝḏ wr (Уадж ур — «великая зелень»), в более поздние эпохи обозначавшее Средиземное море, в это время обозначавшее гигантские водные просторы Судана, скрытые у берегов двухметровыми зарослями папируса, заросшие лотосами и другими водными растениями — необъятные источники воды, которая, в отличие от соленой морской глади была пригодна для возлияний богам.

Эпохой правления XXV династии датируется первый источник, подтверждающий то, что египтяне знали о далеких африканских истоках Нила, который приходил паводком в Египет вследствие дождей, обрушивавшихся на «горы Нубии». Египтяне сравнивали Нил с необъятным змеем Пехерхером, «змеем, качающим головой», призывающим паводок, охватывающий всю страну от Элефантины до Хер-Аха — Дельты.

Антропоморфный образ Хапи был широко распространен в Верхнем Египте, особенно в Элефантине. Считалось, что Хапи жил в пещере в одном из источников Нила, неподалеку от Асуана. Бог Хапи был образом Нила, и почитался как «высокий Нил, который дает жизнь всей стране своим питанием», как «повелитель

вод и податель наводнений», как бог плодородия и урожая.

вод и податель наводнений», как бог плодородия и урожая.Ты создал Нил в преисподней и вывел его на землю по желанию своему, чтобы продлить жизнь людей, подобно тому, как ты даровал им жизнь, сотворив их.

О, творец света, приходящий из темноты, вскармливающий стада. Могущественный образ всего, никто не может жить без него. Люди одеты в одежды изо льна, что произрастает на его полях. Ты облагораживаешь все земли и насыщаешь их непрестанно, спустившись с небес.

(из Гимна, в честь ежегодного разлива Нила)

Несмотря на созвучие имен, антропоморфный Хапи и бык Апис не отождествлялись, хотя оба они олицетворяют воды Нила, дарующие своими ежегодными разливами богатые урожаи и изобилие.

Ḥˁpj — Хапи (бог реки Нил); р. Нил;

Ḥpj — Апис;

ḥˁpj — разлив, половодье.

Иногда Аписа отождествляли с Атумом (Апис-Атум). В некоторых районах Египта считалось, что Апис в образе небесного быка ежедневно оплодотворял Небесную Корову, богиню неба Нут. От него она рождала золотого теленка — солнечный диск.

Согласно Манефону, культ Аписа был установлен при второй египетской династии царем Кайехом,

одновременно с культом быка Мневиса в Гелиополе. Вторая династия, как и первая, имела резиденцию в Мемфисе, но родом была из

одновременно с культом быка Мневиса в Гелиополе. Вторая династия, как и первая, имела резиденцию в Мемфисе, но родом была из

СЕРАПИС

25-09-2012 08:21

__Как бог я таков, каким я тебе кажусь,

__Звездные небеса — моя голова,

__Мое туловище — море,

__Земля — это мои ноги,

__Мои уши — это воздух,

__Лучи солнца, бриллиантовые стрелы — это мои глаза.

Σέραπις, Σάραπις, Σόραπις — грецизированная форма от др.-егип. Осарапис (Wsjr-Ḥp). Происхождения культа этого божества относят к эллинистической эпохе Египта, когда при Птолемее I Сотере была предпринята попытка создать образ синкретического божества — Сераписа, объединяющего в себе древних египетских богов Осириса и священного быка — Аписа.

Считается, что это было сделано для того, чтобы объединить египетскую и греческую религиозную традицию. Однако более вероятным кажется другое. В Египте в конце IV в до н.э. появилось множество греков и македонцев, приехавших со всех концов известной эллинам ойкумены, и введение культа Сераписа должно было стать способом их объединения. Но при этом, по своему происхождению, это божество должно было быть из египетского пантеона, так как в древности священную власть над определенной территорией мог иметь только тот бог, который имел местное происхождение. Именно поэтому корни культа Сераписа уходят в культ мемфисского Осараписа — священного мемфисского быка, который упоминается еще в эпоху Нового царства, т.е. как минимум за 1000 лет до эллинистического периода. Не случайно его именем (Σεράπειον, Серапейон) было названо кладбище священных быков в Саккаре. То есть Серапис не столько новый бог египетского пантеона, сколько новый антропоморфный образ мемфисского Осириса-Аписа.

сколько новый антропоморфный образ мемфисского Осириса-Аписа.

Согласно иероглифическим текстам на стелах и других объектах Серапеума в Саккаре, созданных задолго до греческого периода, Апис называется «живой Осирис, владыка небес, с двумя рогами на голове», который «дает вечную жизнь, силу и здоровье, ноздрям фараона».

называется «живой Осирис, владыка небес, с двумя рогами на голове», который «дает вечную жизнь, силу и здоровье, ноздрям фараона».

В период XVIII династии встречается упоминание Сераписа как «великого бога Хентиаменти,¹ владыка вечной жизни». Апис и Осирис были объединены священниками Мемфиса, где атрибуты Аписа ассоциировались с заупокойным ритуалом и, следовательно, Апис считался богом подземного царства. На памятнике 19 династии, Аписа именуют «обновленная жизнь Птаха», а в надписи 25-ой Династии он назван «второй Птах».

В том же тексте упоминается «храм Asar-Hapi», и здесь так же ясно, что Апис был объединен с Осирисом. Объединить Аписа с Осирисом было несложно, т.к. одно из наиболее распространенных имен Осириса в то время — «Бык Запада».

Апис был, по сути, олицетворением души Осириса и воплощением самого Осириса. Появление нового Аписа символизировало новое проявление Осириса на земле.

_____________________________

[1] Ḫntj-jmntjw — дословно «владыка запада», т.е. владыка преисподней.

Нередко Серапис изображается стоящим на спине крокодила. В левой руке он держит линейку для отмера разлива Нила. Отличительной чертой иконографии Сераписа является специфический головной убор — модиус (μόδιος, хлебная мера, 1/6 медимна) или калаф (κάλαθος, корзина) — символ плодородия и изобилия. Этот символизм иногда дополняется колосьями и ветвями олив, наполняющими модиус.

Этот символизм иногда дополняется колосьями и ветвями олив, наполняющими модиус.

Часто Серапис сопровождается Цербером (греч. Κέρβερος), трехглавой собакой Аида. Отождествление Аида и Осириса наделило Аида судейскими полномочиями, которые были переняты от Осириса, являвшегося судией на посмертном суде отошедших в мир иной, о чем свидетельствует, например, Эсхил в Орестее.

[quote][i]Увидишь там [в царстве Аида], что всякий, сотворивший зло,

Бога ли, гостя ли,

Или родителей

Тяжко обидевший,

Казнь примет, злодеянью соразмерную.

Великий воздатель и судья, Аид,

В недрах глубинных есть:

На письменахЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

__Как бог я таков, каким я тебе кажусь,

__Звездные небеса — моя голова,

__Мое туловище — море,

__Земля — это мои ноги,

__Мои уши — это воздух,

__Лучи солнца, бриллиантовые стрелы — это мои глаза.

Σέραπις, Σάραπις, Σόραπις — грецизированная форма от др.-егип. Осарапис (Wsjr-Ḥp). Происхождения культа этого божества относят к эллинистической эпохе Египта, когда при Птолемее I Сотере была предпринята попытка создать образ синкретического божества — Сераписа, объединяющего в себе древних египетских богов Осириса и священного быка — Аписа.

Считается, что это было сделано для того, чтобы объединить египетскую и греческую религиозную традицию. Однако более вероятным кажется другое. В Египте в конце IV в до н.э. появилось множество греков и македонцев, приехавших со всех концов известной эллинам ойкумены, и введение культа Сераписа должно было стать способом их объединения. Но при этом, по своему происхождению, это божество должно было быть из египетского пантеона, так как в древности священную власть над определенной территорией мог иметь только тот бог, который имел местное происхождение. Именно поэтому корни культа Сераписа уходят в культ мемфисского Осараписа — священного мемфисского быка, который упоминается еще в эпоху Нового царства, т.е. как минимум за 1000 лет до эллинистического периода. Не случайно его именем (Σεράπειον, Серапейон) было названо кладбище священных быков в Саккаре. То есть Серапис не столько новый бог египетского пантеона,

Согласно иероглифическим текстам на стелах и других объектах Серапеума в Саккаре, созданных задолго до греческого периода, Апис

называется «живой Осирис, владыка небес, с двумя рогами на голове», который «дает вечную жизнь, силу и здоровье, ноздрям фараона».

называется «живой Осирис, владыка небес, с двумя рогами на голове», который «дает вечную жизнь, силу и здоровье, ноздрям фараона».В период XVIII династии встречается упоминание Сераписа как «великого бога Хентиаменти,¹ владыка вечной жизни». Апис и Осирис были объединены священниками Мемфиса, где атрибуты Аписа ассоциировались с заупокойным ритуалом и, следовательно, Апис считался богом подземного царства. На памятнике 19 династии, Аписа именуют «обновленная жизнь Птаха», а в надписи 25-ой Династии он назван «второй Птах».

В том же тексте упоминается «храм Asar-Hapi», и здесь так же ясно, что Апис был объединен с Осирисом. Объединить Аписа с Осирисом было несложно, т.к. одно из наиболее распространенных имен Осириса в то время — «Бык Запада».

Апис был, по сути, олицетворением души Осириса и воплощением самого Осириса. Появление нового Аписа символизировало новое проявление Осириса на земле.

«Большинство же жрецов говорят, будто Апис и Осирис — одно, поучая и наставляя нас, что надо считать Аписа воплощенным образом души Осириса». (Плутарх. Об Исиде и Осирисе, 29)

_____________________________

[1] Ḫntj-jmntjw — дословно «владыка запада», т.е. владыка преисподней.

Нередко Серапис изображается стоящим на спине крокодила. В левой руке он держит линейку для отмера разлива Нила. Отличительной чертой иконографии Сераписа является специфический головной убор — модиус (μόδιος, хлебная мера, 1/6 медимна) или калаф (κάλαθος, корзина) — символ плодородия и изобилия.

Этот символизм иногда дополняется колосьями и ветвями олив, наполняющими модиус.

Этот символизм иногда дополняется колосьями и ветвями олив, наполняющими модиус. Часто Серапис сопровождается Цербером (греч. Κέρβερος), трехглавой собакой Аида. Отождествление Аида и Осириса наделило Аида судейскими полномочиями, которые были переняты от Осириса, являвшегося судией на посмертном суде отошедших в мир иной, о чем свидетельствует, например, Эсхил в Орестее.

[quote][i]Увидишь там [в царстве Аида], что всякий, сотворивший зло,

Бога ли, гостя ли,

Или родителей

Тяжко обидевший,

Казнь примет, злодеянью соразмерную.

Великий воздатель и судья, Аид,

В недрах глубинных есть:

На письменах

АМОН

24-09-2012 17:02

Государства и народы Междуречья, Северной Африки и Средиземного моря в древности были связаны между собой торговыми путями между Азией, Африкой и Европой. Египет в этом отношении занимал особое узловое местоположение. Доходы от торговли, видимо, были столь велики, что египтяне могли позволить себе сооружение огромных храмов и пирамид, а также содержание большого количества служителей храмов. Поэтому неудивительно то сильнейшее культурное влияние, следы которого прослеживаются на территориях восточного побережья Средиземного моря, Северной Африки, Малой Азии.

О том, что у египтян и народов Северной Африки была одна вера, сообщает Геродот:

Необходимо учитывать, что Геродот пытался найти в Древнем Египте соответствие греческим богам, в итоге Амона-Ра он называет главным богом Зевсом, Осириса Геродот называет Дионисом, Гора — Гераклом и часто путает Гора с Осирисом, Исиду называет Уранией, Селеной и т.д.

Единый Бог египтян и других народов не имеет определенного облика. Поскольку божественная душа Бога днем находится в диске Солнца, то видимым образом Бога является Солнце, но при этом Солнце не является каким-то отдельным богом. Солнечный диск — это символ Великого и Единственного Бога, а слова Геродота о том, что все ливийцы совершают приношение Солнцу, указывает на единство их веры. Таким образом, из слов Геродота следует, что вера египтян, аммониев, эфиопов, арабов и ливийских племен была одинакова.

Культ хеттов известен по барельефам. Хетты поклонялись богу грома — Тешубу. Он изображался с перунами в одной руке и с двойным топором — в другой, с бородой, в египетском переднике, и головном уборе, вроде египетской белой короны.

Другой хеттский бог — Тару (Тархунт в Урарте) считается богом плодородия и ипостасью Тешуба, изображался с колосьями пшеницы в руке, и увитый виноградной лозой — как будто списан с египетского Осириса. Головной убор его — также весьма схож с белой короной Осириса.

О том, что Древний Египет был священной землей для других народов, прямо говорится в древне-египетском рассказе «Путешествие Унуамона». Где в ходе разговора с Унуамоном, правитель Библа говорит:

Т.е. правитель Библа прямо говорит, что вера в Амона пришла в Библ из Египта. Интересны слова Унуамона, сказанные в споре с правителем Библа:

Важнейшим культовым центром Амона в Египте были Фивы, где Амон носил эпитет «владыка престолов обеих земель». В этом усматривают политический смысл: утверждение вместе с владычеством Амона и власти почитавших его фиванских царей во всем Египте. Фиванские правители носили тронное имя царей Верхней и Нижней страны, поскольку считались сыновьями Ра, а следовательно, и Амона-Ра, — это иллюстрировалось образом священного брака Амона и царицы. Такое понимание просуществовало до времени Александра Великого и было воспринято им для утверждения законности своих прав на египетский престол. К концу правления Александра Великого в обращение вышли монеты с его профилем, где его голову украшают бараньи рога, как свидетельство, что он является сыном Амона.

Рога барана, которые рассматриваются как важнейший атрибут Амона, — свидетельство его египетского происхождения. Лукиан определенно говорит, что Зевс греков заимствовал бараньи рога у египетского божества (Lucian., Deor. cons., 10). Наиболее яркое описание иконографического образа сохранилось у Псевдо-Каллисфена:Читать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

Государства и народы Междуречья, Северной Африки и Средиземного моря в древности были связаны между собой торговыми путями между Азией, Африкой и Европой. Египет в этом отношении занимал особое узловое местоположение. Доходы от торговли, видимо, были столь велики, что египтяне могли позволить себе сооружение огромных храмов и пирамид, а также содержание большого количества служителей храмов. Поэтому неудивительно то сильнейшее культурное влияние, следы которого прослеживаются на территориях восточного побережья Средиземного моря, Северной Африки, Малой Азии.

О том, что у египтян и народов Северной Африки была одна вера, сообщает Геродот:

…«свое имя аммонии заимствовали от Зевса; ведь в Египте Зевса называют Амоном. Так вот фиванцы не приносят в жертву баранов; они считают баранов священными по упомянутой выше причине. Только в единственный день в году на празднике Зевса они закалывают одного барана и, сняв руно, надевают его на статую Зевса… После этого все жители храмовой округи оплакивают барана и потом погребают в священной гробнице…

…Мерое (…) как говорят, столица всей Эфиопии. Жители ее признают только двух богов — Зевса и Диониса — и почитают их весьма усердно. Там находится также прорицалище Зевса…

…из богов арабы почитают одного Диониса и Уранию [т.е. Осириса и Исиду] и утверждают, что носят стрижку, как у самого Диониса. Стригут же они голову в кружок, подстригая также волосы и на висках…

…ливийские племена от Египта до озера Тритониды — кочевники. Питаются они мясом и пьют молоко. Коровьего мяса они, впрочем, не едят по той же самой причине, что и египтяне. Свиней они тоже не разводят. Даже и кириенские женщины считают греховным есть коровье мясо из благоговейного страха перед египетской Исидой. В честь Исиды у них установлены посты и празднества. А баркейские женщины избегают есть еще и свинину. Так обстоит дело там. А к западу от озера Тритониды ливийцы уже не кочевники (…) жертвы они приносят только Солнцу и Луне. Этим божествам совершают приношения все ливийцы»…

Необходимо учитывать, что Геродот пытался найти в Древнем Египте соответствие греческим богам, в итоге Амона-Ра он называет главным богом Зевсом, Осириса Геродот называет Дионисом, Гора — Гераклом и часто путает Гора с Осирисом, Исиду называет Уранией, Селеной и т.д.

Единый Бог египтян и других народов не имеет определенного облика. Поскольку божественная душа Бога днем находится в диске Солнца, то видимым образом Бога является Солнце, но при этом Солнце не является каким-то отдельным богом. Солнечный диск — это символ Великого и Единственного Бога, а слова Геродота о том, что все ливийцы совершают приношение Солнцу, указывает на единство их веры. Таким образом, из слов Геродота следует, что вера египтян, аммониев, эфиопов, арабов и ливийских племен была одинакова.

Культ хеттов известен по барельефам. Хетты поклонялись богу грома — Тешубу. Он изображался с перунами в одной руке и с двойным топором — в другой, с бородой, в египетском переднике, и головном уборе, вроде египетской белой короны.

Другой хеттский бог — Тару (Тархунт в Урарте) считается богом плодородия и ипостасью Тешуба, изображался с колосьями пшеницы в руке, и увитый виноградной лозой — как будто списан с египетского Осириса. Головной убор его — также весьма схож с белой короной Осириса.

О том, что Древний Египет был священной землей для других народов, прямо говорится в древне-египетском рассказе «Путешествие Унуамона». Где в ходе разговора с Унуамоном, правитель Библа говорит:

«Амон основал все страны; он основал их, основав сперва Египет, откуда ты прибыл. (…) Ведь там возникло учение, которое пришло туда, где я нахожусь»…

Т.е. правитель Библа прямо говорит, что вера в Амона пришла в Библ из Египта. Интересны слова Унуамона, сказанные в споре с правителем Библа:

«Не зарься на добро Амона-Ра, царя богов: поистине, лев ревнив к своей добыче»…

Важнейшим культовым центром Амона в Египте были Фивы, где Амон носил эпитет «владыка престолов обеих земель». В этом усматривают политический смысл: утверждение вместе с владычеством Амона и власти почитавших его фиванских царей во всем Египте. Фиванские правители носили тронное имя царей Верхней и Нижней страны, поскольку считались сыновьями Ра, а следовательно, и Амона-Ра, — это иллюстрировалось образом священного брака Амона и царицы. Такое понимание просуществовало до времени Александра Великого и было воспринято им для утверждения законности своих прав на египетский престол. К концу правления Александра Великого в обращение вышли монеты с его профилем, где его голову украшают бараньи рога, как свидетельство, что он является сыном Амона.

Рога барана, которые рассматриваются как важнейший атрибут Амона, — свидетельство его египетского происхождения. Лукиан определенно говорит, что Зевс греков заимствовал бараньи рога у египетского божества (Lucian., Deor. cons., 10). Наиболее яркое описание иконографического образа сохранилось у Псевдо-Каллисфена:

СЕТ

21-09-2012 22:05

Сет (Сетх, Сутех, Сута, Сети; егип. Stẖ, Stš, Swty) — бог пустыни и песчаных бурь, чаще всего изображавшийся в облике человека с головой салавы — пустынной собаки. Сет может представать и полностью в форме животного — с телом собаки, высоко поднятым раздвоенным хвостом. Сет также может принимать облик осла, свиньи или гиппопотама.

животного — с телом собаки, высоко поднятым раздвоенным хвостом. Сет также может принимать облик осла, свиньи или гиппопотама.

Самое раннее изображение Сета сохранилось на резном предмете из слоновой кости, обнаруженном в одной из гробниц эль-Махасны, датированной эпохой Нагада I (4000 – 3500 гг. до н. э.) Фигура священного животного Сета также сохранилась на булаве архаического царя Скорпиона (ок. 3150 г. до н. э.)

Согласно сохранившимся мифологическим текстам, Сет был сыном небесной богини Нут, братом Осириса, Исиды и Нефтиды, которая одновременно была его супругой. Сет никогда не воспринимался египтянами как божество зла, разрушения, хаоса, войны и смерти. Он, с одной стороны, является противостоящей силой, созданной и упорядоченной вселенной, а с другой выступает в качестве необходимого дополнения к божественному порядку. В египетском мировоззрении, идеальным всегда считалось равновесие

как божество зла, разрушения, хаоса, войны и смерти. Он, с одной стороны, является противостоящей силой, созданной и упорядоченной вселенной, а с другой выступает в качестве необходимого дополнения к божественному порядку. В египетском мировоззрении, идеальным всегда считалось равновесие между двумя противостоящими началами.

между двумя противостоящими началами.

Противоборством Гора и Сета описывался приход сезона засухи, когда временную победу над Гором брал Сет. Но затем Гор брал верх над Сетом, что знаменовалось разливом Нила. Убывание и возрождение луны каждый месяц также описывалось противостоянием Сета и Гора. Однако, традиционно противостоящие друг другу, Гор и Сет, могут сливаться в единое двухголовое божество Херуифи.

Несмотря на проигранный спор за престол Осириса, Сет остался повелителем южных областей Египта и «спутником Ра», источником штормов и плохой погоды, песчаных бурь, затмений, полных или частичных. Вместе с солнечным божеством Сет участвует в ночном странствии Ладьи Вечности и защищает Ра, сражаясь с Апопом.

После победы Гора над Сетом:

Сет был глубоко почитаемым божеством с самых отдаленных эпох существования древнеегипетской цивилизации. Основные центры почитания Сета располагались на территории Верхнего Египта. В Нижнем Египте культ Сета появляется только во времена II династии. Его культ процветал в Коптосском номе, ряде мест Среднего Египта, а также в XI номе Верхнего Египта, в городах Омбос, Гипселе, оазисах Дахла и Харга. Считалось, что земля оазисов Ливийской пустыни впитала в себя кровь Сета, пролитую в борьбе с Гором. Именно по этому в оазисе Дахла вплоть до эпохи XXII династии процветал оракул бога.

номе, ряде мест Среднего Египта, а также в XI номе Верхнего Египта, в городах Омбос, Гипселе, оазисах Дахла и Харга. Считалось, что земля оазисов Ливийской пустыни впитала в себя кровь Сета, пролитую в борьбе с Гором. Именно по этому в оазисе Дахла вплоть до эпохи XXII династии процветал оракул бога.

Самым древним центром его культа, местом его происхождения являлся Омбос (Нубт, др.-егип. nbwt — «золотой»), близ Негады, на западном берегу Нила, напротив Коптоса. Здесь в ходе раскопок Флиндерсом Петри в 1895 году был открыт древний некрополь и храм, найденные в котором многочисленные письменные послания были адресованы Сету Нубти (Сету из Нубта, Сету Омбосскому), сыну Нут (богини неба), Владыке Верхнего Египта (nb tȝ-šmˁw). Эти тексты не старше XVIII династии, но сам обычай древнее. На пирамидах мы читаем: «Сет, обитающий в Нубте, Владыка Верхнего Египта». На каменном сосуде времени правления царя Сехемиба (II династия)Читать далее...

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

Сет (Сетх, Сутех, Сута, Сети; егип. Stẖ, Stš, Swty) — бог пустыни и песчаных бурь, чаще всего изображавшийся в облике человека с головой салавы — пустынной собаки. Сет может представать и полностью в форме

животного — с телом собаки, высоко поднятым раздвоенным хвостом. Сет также может принимать облик осла, свиньи или гиппопотама.

животного — с телом собаки, высоко поднятым раздвоенным хвостом. Сет также может принимать облик осла, свиньи или гиппопотама.Самое раннее изображение Сета сохранилось на резном предмете из слоновой кости, обнаруженном в одной из гробниц эль-Махасны, датированной эпохой Нагада I (4000 – 3500 гг. до н. э.) Фигура священного животного Сета также сохранилась на булаве архаического царя Скорпиона (ок. 3150 г. до н. э.)

Согласно сохранившимся мифологическим текстам, Сет был сыном небесной богини Нут, братом Осириса, Исиды и Нефтиды, которая одновременно была его супругой. Сет никогда не воспринимался египтянами

как божество зла, разрушения, хаоса, войны и смерти. Он, с одной стороны, является противостоящей силой, созданной и упорядоченной вселенной, а с другой выступает в качестве необходимого дополнения к божественному порядку. В египетском мировоззрении, идеальным всегда считалось равновесие

как божество зла, разрушения, хаоса, войны и смерти. Он, с одной стороны, является противостоящей силой, созданной и упорядоченной вселенной, а с другой выступает в качестве необходимого дополнения к божественному порядку. В египетском мировоззрении, идеальным всегда считалось равновесие между двумя противостоящими началами.

между двумя противостоящими началами.Противоборством Гора и Сета описывался приход сезона засухи, когда временную победу над Гором брал Сет. Но затем Гор брал верх над Сетом, что знаменовалось разливом Нила. Убывание и возрождение луны каждый месяц также описывалось противостоянием Сета и Гора. Однако, традиционно противостоящие друг другу, Гор и Сет, могут сливаться в единое двухголовое божество Херуифи.

Несмотря на проигранный спор за престол Осириса, Сет остался повелителем южных областей Египта и «спутником Ра», источником штормов и плохой погоды, песчаных бурь, затмений, полных или частичных. Вместе с солнечным божеством Сет участвует в ночном странствии Ладьи Вечности и защищает Ра, сражаясь с Апопом.

И тогда Сет, великий силой, сын Нут, сказал:

Я могуч и непобедим. Я стою впереди Ладьи Вечности и ежедневно поражаю врагов Ра!

Я уничтожаю Апопа. Ни один из богов не может со мной сравниться!

После победы Гора над Сетом:

— Ты благой царь Египта, — торжественно провозгласили боги Девятки, обращаясь к Хору.

— Ты добрый Владыка — да будешь ты жив, невредим, здрав — всех земель во веки веков.

— Но как нам поступить с Сетом? — спросил Птах-Татанен.

— Пусть отдадут его мне, — ответил Ра-Хорахте, — Да будет он восседать вместе со мной и станет мне сыном, пусть он гремит в небесах и устрашает всех.

Сет был глубоко почитаемым божеством с самых отдаленных эпох существования древнеегипетской цивилизации. Основные центры почитания Сета располагались на территории Верхнего Египта. В Нижнем Египте культ Сета появляется только во времена II династии. Его культ процветал в Коптосском

номе, ряде мест Среднего Египта, а также в XI номе Верхнего Египта, в городах Омбос, Гипселе, оазисах Дахла и Харга. Считалось, что земля оазисов Ливийской пустыни впитала в себя кровь Сета, пролитую в борьбе с Гором. Именно по этому в оазисе Дахла вплоть до эпохи XXII династии процветал оракул бога.

номе, ряде мест Среднего Египта, а также в XI номе Верхнего Египта, в городах Омбос, Гипселе, оазисах Дахла и Харга. Считалось, что земля оазисов Ливийской пустыни впитала в себя кровь Сета, пролитую в борьбе с Гором. Именно по этому в оазисе Дахла вплоть до эпохи XXII династии процветал оракул бога.Самым древним центром его культа, местом его происхождения являлся Омбос (Нубт, др.-егип. nbwt — «золотой»), близ Негады, на западном берегу Нила, напротив Коптоса. Здесь в ходе раскопок Флиндерсом Петри в 1895 году был открыт древний некрополь и храм, найденные в котором многочисленные письменные послания были адресованы Сету Нубти (Сету из Нубта, Сету Омбосскому), сыну Нут (богини неба), Владыке Верхнего Египта (nb tȝ-šmˁw). Эти тексты не старше XVIII династии, но сам обычай древнее. На пирамидах мы читаем: «Сет, обитающий в Нубте, Владыка Верхнего Египта». На каменном сосуде времени правления царя Сехемиба (II династия)

СЕТ — ВЛАДЫКА ИСЕФЕТ

19-09-2012 14:53

Карлова К.Ф.

СЕТ — «ВЛАДЫКА ИСЕФЕТ»: К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭПИТЕТА

Эпитеты Сета по «Книге победы над Сетом»

С момента своего рождения Сет внес в мир хаос, чем нарушил установленный порядок, поскольку обстоятельства его появления на свет показаны странными, необычными, противоестественными. «Книга победы над Сетом» говорит о том, что Сет сражался еще в чреве матери. Рождение Сета в неположенный срок уже фиксируется в «Текстах пирамид»: «Выплевывается зачатый (Сет), осветил ты ночь» (Pyr. 205a: nšnš iwrt ispš.n.k grḥ). Появление Сета, зачатого в теле богини Нут, происходит посредством выплевывания его наружу. Употребление необычного глагола nšnš — «выплёвывать», для акта рождения Сета, изначально представляет его как бога, чья природа отлична от природы других богов, появление которых обозначается в «Текстах пирамид» глаголом ms —Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Карлова К.Ф.

СЕТ — «ВЛАДЫКА ИСЕФЕТ»: К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭПИТЕТА

Эпитеты Сета по «Книге победы над Сетом»

| сражавшийся во чреве | ˁḥȝ m ẖt (Urk. VI.7.4) |

| задумал он зло, прежде чем вышел он из чрева | kȝ.n.f ḏw nn pr.n.f m ẖt (Urk. VI. 39.8) |

| создал беспорядок (шум), прежде чем воссуществовал он | sḫpr ḫnn nn ḫpr.f (Urk.VI.39.9) |

| творящий зло | iry (bw) ḏw (Urk.VI.7.5) |

| сбившийся с пути | thȝw mtnw (Urk.VI.7.5) |

| любящий сражения | mrw ˁḥȝ (Urk.VI.7.7) |

| довольный нарушениями | ḥtp ḥr ḫnnw (Urk.VI.7.7) |

| укрывающий свое лицо от того, кто старше его | ḥbs ḥr.f r iȝw r.f (Urk.VI.7.8) |

| возвысивший зло | ṯny ḏw (Urk.VI.7.9) |

| делающий зло | iry ḏw (Urk. VI.39.2) |

| установивший горе | wḏ šnnw (Urk. VI.7.9) |

| во вражде к отцу отцов своих | m ḫrwy n it itw.f (Urk.VI.7.10) |