ЗЕВС

21-08-2014 16:55

С.Ю. Сапрыкин

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТЫ ПОНТА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО И РИМСКОГО ВРЕМЕНИ

О культе Зевса, верховного бога греческого олимпийского пантеона, можно судить по различным источникам, в частности по информации в труде Аппиана «Митридатика». В нем описываются жертвенные ритуалы в культе Зевса Стратия (Ζεύς Στράτιος, Воитель), покровителя Митридата Евпатора. Многие детали и атрибуты этого культа, воспроизведенные на монетах эпохи Митридатидов и римлян, совпадают с обрядовой стороной этого культа, как они описаны в источниках.

Самым ранним свидетельством культа Зевса в царстве Понт являются серебряные монеты, которые чеканил царь Митридат III, правивший в конце III — начале II вв. до н.э. На их реверсе представлен Зевс Этофор (Ἀετοφόρος, несущий орла), восседающий на троне со скипетром и орлом, символами мирской и духовной власти. На тетрадрахмах Митридата IV, которые он чеканил во II в. до н.э. совместно с сестрой и супругой — царицей Лаодикой, запечатлены стоящие Зевс и Гера, опирающиеся на скипетры. Они показывают, что Зевс, верховный бог греческого пантеона, почитался уже при первых Митридатидах, причем его культ был изначально эллинским, ибо на монетах бог представлен в традиционном для греков образе властителя Олимпа, владыки и громовержца, в греческой одежде и с символами власти.

Зевс Этофор (Ἀετοφόρος, несущий орла), восседающий на троне со скипетром и орлом, символами мирской и духовной власти. На тетрадрахмах Митридата IV, которые он чеканил во II в. до н.э. совместно с сестрой и супругой — царицей Лаодикой, запечатлены стоящие Зевс и Гера, опирающиеся на скипетры. Они показывают, что Зевс, верховный бог греческого пантеона, почитался уже при первых Митридатидах, причем его культ был изначально эллинским, ибо на монетах бог представлен в традиционном для греков образе властителя Олимпа, владыки и громовержца, в греческой одежде и с символами власти.

Его изображение на царских монетах должно было продемонстрировать, что правящая в Понте династия находилась под его покровительством. Об этом же говорит и иносказательное отождествление царя и царицы — брата и сестры Митридата IV и Лаодики — с божественной парой верховных олимпийских владык Зевсом и Герой со скипетрами, т.е. уже в III в. до н.э. культ Зевса в Понтийском государстве воспринимался как фундамент для создания царского культа и обожествления царя. Э.Ольсхаузен полагает, что культ Зевса был воспринят Митридатидами от Селевкидов, у которых прослеживается тенденция использовать его для обожествления династии, тем более что понтийские цари были связаны с ними брачно-династийными узами.

этом же говорит и иносказательное отождествление царя и царицы — брата и сестры Митридата IV и Лаодики — с божественной парой верховных олимпийских владык Зевсом и Герой со скипетрами, т.е. уже в III в. до н.э. культ Зевса в Понтийском государстве воспринимался как фундамент для создания царского культа и обожествления царя. Э.Ольсхаузен полагает, что культ Зевса был воспринят Митридатидами от Селевкидов, у которых прослеживается тенденция использовать его для обожествления династии, тем более что понтийские цари были связаны с ними брачно-династийными узами.

О почитании Зевса правящей династией и населением Понта свидетельствуют другие нумизматические источники. До Митридата Евпатора, когда его культ полностью стал официальным и составлял даже элемент государственной политики, он получил распространение в Фарнакии, которая была основана Фарнаком I в начале II в. до н.э. Монеты этого полиса с собственной легендой по типологии полностью отличаются от квазиавтономных выпусков городской меди Митридата VI, так как были выпущены в первой половине II в. до н.э. На них изображались голова бородатого Зевса и горбатый бык — зебу, склонивший передние ноги. Население Фарнакии составляли в основном греки, поскольку город образовался путем синойкизма бывших эллинских колоний Синопы — Котиоры и Керасунта, очевидно, после того как Синопа в 183 г. до н.э. была захвачена Фарнаком I и стала столицей Понтийского царства. Ее монеты были отчеканены уже после появления царских тетрадрахм Митридата III с типом сидящего Зевса, но до того как были выпущены царские монеты Митридата IV Филопатора Филадельфа и Лаодики со стоящими Зевсом и Герой со скипетрами. Поэтому типология городских монет Фарнакии не могла не испытать на себе влияния культа Зевса как покровителя царей Понта в облике верховного повелителя богов Олимпа.

Образ Зевса отвечал религиозным представлениям греков и вписывался в официальную идеологию царства. К тому же легенда ΦAPNAKEΩN на городских монетах, отличающаяся от обычной для правления Митридата Евпатора монетной легенды ΦAPNAKEΙAΣ, указывает на сохранение Фарнакией самоуправления ее гражданской общины и органов власти — буле и народного собрания. Очевидно, это следствие уступки горожанам со стороны царской власти в ответ на поддержку стремления понтийских монархов превратить культ греческого Зевса в официальный, чтобы легитимизировать свою власть. Чтобы понять, почему в Понтийском государстве уже в раннее время стал складываться царский культ Зевса как покровителя и защитника династии, надо обратиться к почитанию этого бога рядовым населением.

В некоторых местахЧитать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.Ю. Сапрыкин

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТЫ ПОНТА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОГО И РИМСКОГО ВРЕМЕНИ

О культе Зевса, верховного бога греческого олимпийского пантеона, можно судить по различным источникам, в частности по информации в труде Аппиана «Митридатика». В нем описываются жертвенные ритуалы в культе Зевса Стратия (Ζεύς Στράτιος, Воитель), покровителя Митридата Евпатора. Многие детали и атрибуты этого культа, воспроизведенные на монетах эпохи Митридатидов и римлян, совпадают с обрядовой стороной этого культа, как они описаны в источниках.

Самым ранним свидетельством культа Зевса в царстве Понт являются серебряные монеты, которые чеканил царь Митридат III, правивший в конце III — начале II вв. до н.э. На их реверсе представлен

Зевс Этофор (Ἀετοφόρος, несущий орла), восседающий на троне со скипетром и орлом, символами мирской и духовной власти. На тетрадрахмах Митридата IV, которые он чеканил во II в. до н.э. совместно с сестрой и супругой — царицей Лаодикой, запечатлены стоящие Зевс и Гера, опирающиеся на скипетры. Они показывают, что Зевс, верховный бог греческого пантеона, почитался уже при первых Митридатидах, причем его культ был изначально эллинским, ибо на монетах бог представлен в традиционном для греков образе властителя Олимпа, владыки и громовержца, в греческой одежде и с символами власти.

Зевс Этофор (Ἀετοφόρος, несущий орла), восседающий на троне со скипетром и орлом, символами мирской и духовной власти. На тетрадрахмах Митридата IV, которые он чеканил во II в. до н.э. совместно с сестрой и супругой — царицей Лаодикой, запечатлены стоящие Зевс и Гера, опирающиеся на скипетры. Они показывают, что Зевс, верховный бог греческого пантеона, почитался уже при первых Митридатидах, причем его культ был изначально эллинским, ибо на монетах бог представлен в традиционном для греков образе властителя Олимпа, владыки и громовержца, в греческой одежде и с символами власти.Его изображение на царских монетах должно было продемонстрировать, что правящая в Понте династия находилась под его покровительством. Об

этом же говорит и иносказательное отождествление царя и царицы — брата и сестры Митридата IV и Лаодики — с божественной парой верховных олимпийских владык Зевсом и Герой со скипетрами, т.е. уже в III в. до н.э. культ Зевса в Понтийском государстве воспринимался как фундамент для создания царского культа и обожествления царя. Э.Ольсхаузен полагает, что культ Зевса был воспринят Митридатидами от Селевкидов, у которых прослеживается тенденция использовать его для обожествления династии, тем более что понтийские цари были связаны с ними брачно-династийными узами.

этом же говорит и иносказательное отождествление царя и царицы — брата и сестры Митридата IV и Лаодики — с божественной парой верховных олимпийских владык Зевсом и Герой со скипетрами, т.е. уже в III в. до н.э. культ Зевса в Понтийском государстве воспринимался как фундамент для создания царского культа и обожествления царя. Э.Ольсхаузен полагает, что культ Зевса был воспринят Митридатидами от Селевкидов, у которых прослеживается тенденция использовать его для обожествления династии, тем более что понтийские цари были связаны с ними брачно-династийными узами.О почитании Зевса правящей династией и населением Понта свидетельствуют другие нумизматические источники. До Митридата Евпатора, когда его культ полностью стал официальным и составлял даже элемент государственной политики, он получил распространение в Фарнакии, которая была основана Фарнаком I в начале II в. до н.э. Монеты этого полиса с собственной легендой по типологии полностью отличаются от квазиавтономных выпусков городской меди Митридата VI, так как были выпущены в первой половине II в. до н.э. На них изображались голова бородатого Зевса и горбатый бык — зебу, склонивший передние ноги. Население Фарнакии составляли в основном греки, поскольку город образовался путем синойкизма бывших эллинских колоний Синопы — Котиоры и Керасунта, очевидно, после того как Синопа в 183 г. до н.э. была захвачена Фарнаком I и стала столицей Понтийского царства. Ее монеты были отчеканены уже после появления царских тетрадрахм Митридата III с типом сидящего Зевса, но до того как были выпущены царские монеты Митридата IV Филопатора Филадельфа и Лаодики со стоящими Зевсом и Герой со скипетрами. Поэтому типология городских монет Фарнакии не могла не испытать на себе влияния культа Зевса как покровителя царей Понта в облике верховного повелителя богов Олимпа.

Образ Зевса отвечал религиозным представлениям греков и вписывался в официальную идеологию царства. К тому же легенда ΦAPNAKEΩN на городских монетах, отличающаяся от обычной для правления Митридата Евпатора монетной легенды ΦAPNAKEΙAΣ, указывает на сохранение Фарнакией самоуправления ее гражданской общины и органов власти — буле и народного собрания. Очевидно, это следствие уступки горожанам со стороны царской власти в ответ на поддержку стремления понтийских монархов превратить культ греческого Зевса в официальный, чтобы легитимизировать свою власть. Чтобы понять, почему в Понтийском государстве уже в раннее время стал складываться царский культ Зевса как покровителя и защитника династии, надо обратиться к почитанию этого бога рядовым населением.

В некоторых местах

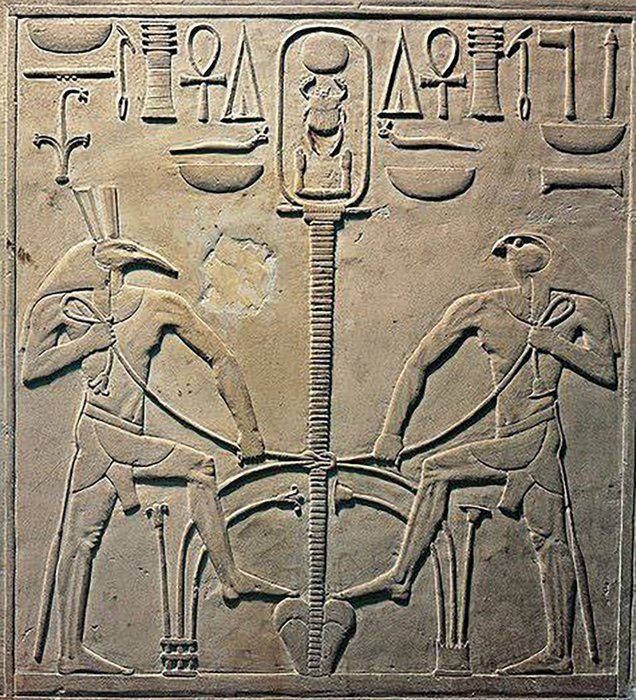

МЕМФИССКИЙ БОГОСЛОВСКИЙ ТРАКТАТ

24-06-2014 12:26

Дж. Уилсон

О МЕМФИССКОМ БОГОСЛОВСКОМ ТРАКТАТЕ

В отличие от других текстов о творении, которые более чётко выражались в физических терминах (бог отделял небо от земли или порождал воздух и влагу), в этом тексте творение выражается в философских терминах в той мере, в какой египтянин был вообще на это способен: мысль, посетившая сердце бога, и произнесение повеления, воплощающего эту мысль в реальность. Такое творение при помощи мысленного представления и словесного произнесения имеет эмпирические корни в человеческой жизни: власть правителя — создавать посредством повеления. Но только использование физических терминов, таких, как «сердце» для обозначения мысли и «язык» для обозначения приказания, связывает «Мемфисский богословский трактат» с более земными текстами. Здесь, как указывает профессор Брестед, мы вплотную подходим к подоплёке учения о Логосе в Новом Завете: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».¹

_____________________________

[1] Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению этого трудного текста, вспомним уже известные нам факторы, которые помогут при интерпретации текста. Прежде всего, мемфисский текст использует мифы о творении: рождение Атума из Нун, первобытных вод, и создание Атумом Девятерицы богов. Автор мемфисского текста знает, что это — наиболее распространённые концепции. Вместо того чтобы отбросить их как конкурирующие, он стремится включить их в более высокую философию, использовать, подчеркнув их принадлежность более высокой системе.

Эта более высокая система использует замысел как порождение разумом идеи и осуществление через произнесение созидательного приказа с помощью речи. Мысль и речь — древние атрибуты власти в Египте, олицетворённые в ранней литературе как божества. Обычно они встречаются в виде пары связанных между собой атрибутов бога солнца: Ху, «повелительное высказывание», речь, столь действенная, что способна созидать, творить, и Сиа, «познание», мысленное осознание ситуации, предмета, представления; Ху и Сиа были атрибутами руководящей власти.

В Текстах Пирамид правящий бог покидает свой храм и передаёт свои функции усопшему царю, так как покойный «завладел он Ху, овладел он Сиа». В мемфисском тексте эти два атрибута власти даны в материальных терминах: сердце — орган, в котором мысль зарождается, язык — орган, который эту рожденную мысль превращает в чувственную реальность. Всё это приписывается деятельности мемфисского бога Птаха, который сам есть мысль и речь в каждом сердце и на каждом языке. Он, таким образом, был первым созидательным началом, каковым является и теперь.

Интересующий нас отрывок текста начинается с того, что Птах приравнивается к Нун, первобытным водам, из которых возник Атум, обычно считающийся богом-творцом. Это само по себе делает Птаха предшественником бога солнца, и этот приоритет изредка упоминается в других текстах, но в нашем тексте он не просто подразумевается: делается подробное описание того, каким образом Птах породил Атума. «Птах, великий; он — сердце и язык Девятки богов... который зачал богов... замыслилось в сердце и воплотилось на языке [задуманное] в образе Атума».

Так задуман и сотворён Атум. Из ничего возникла идея Атума, бога-творца. Идея «возникла в сердце» божественного мира; этим сердцем или разумом был сам Птах; затем идея «возникла на языке» божественного мира; этим языком или речью был сам Птах. Египтянин пользуется красочными, вещественными образами, его речь эллиптична: «образ Атума возник в сердце и возник на языке», но это никак не поясняется. В самих этих терминах уже заключено представление о мысли и рождении.

Но созидательная сила Птаха не иссякает после того, как порождён традиционный бог-творец. «Велик и могуч Птах, который вселил [силу во всех богов], равным образом и в их души, посредством этого [действия] сердца и этого [действия] языка». Творческое начало не угасает и с появлением богов. «Случилось, что сердце и язык управляют [всеми] членами [тела] посредством учения, что он [Птах] — в каждом теле [в виде сердца] и в каждых устах [в виде языка], всех богов и всех людей, и [всех] животных, всех гадов и всего [что ни есть] живого, посредством его [Птаха] замысла [в виде сердца] и приказания [в виде языка] всего того, что он желает». Другими словами, перед нами не единичное чудо рождения и словесного выражения мысли. Те же созидательные принципы, чьё действие в первобытных водах породило Атума, действуют и сейчас. Всюду, где присутствуют мысль и повеление, творит Птах.

Текст даже подчеркивает существенную разницу междуЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

Дж. Уилсон

О МЕМФИССКОМ БОГОСЛОВСКОМ ТРАКТАТЕ

В отличие от других текстов о творении, которые более чётко выражались в физических терминах (бог отделял небо от земли или порождал воздух и влагу), в этом тексте творение выражается в философских терминах в той мере, в какой египтянин был вообще на это способен: мысль, посетившая сердце бога, и произнесение повеления, воплощающего эту мысль в реальность. Такое творение при помощи мысленного представления и словесного произнесения имеет эмпирические корни в человеческой жизни: власть правителя — создавать посредством повеления. Но только использование физических терминов, таких, как «сердце» для обозначения мысли и «язык» для обозначения приказания, связывает «Мемфисский богословский трактат» с более земными текстами. Здесь, как указывает профессор Брестед, мы вплотную подходим к подоплёке учения о Логосе в Новом Завете: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».¹

_____________________________

[1] Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению этого трудного текста, вспомним уже известные нам факторы, которые помогут при интерпретации текста. Прежде всего, мемфисский текст использует мифы о творении: рождение Атума из Нун, первобытных вод, и создание Атумом Девятерицы богов. Автор мемфисского текста знает, что это — наиболее распространённые концепции. Вместо того чтобы отбросить их как конкурирующие, он стремится включить их в более высокую философию, использовать, подчеркнув их принадлежность более высокой системе.

Эта более высокая система использует замысел как порождение разумом идеи и осуществление через произнесение созидательного приказа с помощью речи. Мысль и речь — древние атрибуты власти в Египте, олицетворённые в ранней литературе как божества. Обычно они встречаются в виде пары связанных между собой атрибутов бога солнца: Ху, «повелительное высказывание», речь, столь действенная, что способна созидать, творить, и Сиа, «познание», мысленное осознание ситуации, предмета, представления; Ху и Сиа были атрибутами руководящей власти.

В Текстах Пирамид правящий бог покидает свой храм и передаёт свои функции усопшему царю, так как покойный «завладел он Ху, овладел он Сиа». В мемфисском тексте эти два атрибута власти даны в материальных терминах: сердце — орган, в котором мысль зарождается, язык — орган, который эту рожденную мысль превращает в чувственную реальность. Всё это приписывается деятельности мемфисского бога Птаха, который сам есть мысль и речь в каждом сердце и на каждом языке. Он, таким образом, был первым созидательным началом, каковым является и теперь.

Интересующий нас отрывок текста начинается с того, что Птах приравнивается к Нун, первобытным водам, из которых возник Атум, обычно считающийся богом-творцом. Это само по себе делает Птаха предшественником бога солнца, и этот приоритет изредка упоминается в других текстах, но в нашем тексте он не просто подразумевается: делается подробное описание того, каким образом Птах породил Атума. «Птах, великий; он — сердце и язык Девятки богов... который зачал богов... замыслилось в сердце и воплотилось на языке [задуманное] в образе Атума».

Так задуман и сотворён Атум. Из ничего возникла идея Атума, бога-творца. Идея «возникла в сердце» божественного мира; этим сердцем или разумом был сам Птах; затем идея «возникла на языке» божественного мира; этим языком или речью был сам Птах. Египтянин пользуется красочными, вещественными образами, его речь эллиптична: «образ Атума возник в сердце и возник на языке», но это никак не поясняется. В самих этих терминах уже заключено представление о мысли и рождении.

Но созидательная сила Птаха не иссякает после того, как порождён традиционный бог-творец. «Велик и могуч Птах, который вселил [силу во всех богов], равным образом и в их души, посредством этого [действия] сердца и этого [действия] языка». Творческое начало не угасает и с появлением богов. «Случилось, что сердце и язык управляют [всеми] членами [тела] посредством учения, что он [Птах] — в каждом теле [в виде сердца] и в каждых устах [в виде языка], всех богов и всех людей, и [всех] животных, всех гадов и всего [что ни есть] живого, посредством его [Птаха] замысла [в виде сердца] и приказания [в виде языка] всего того, что он желает». Другими словами, перед нами не единичное чудо рождения и словесного выражения мысли. Те же созидательные принципы, чьё действие в первобытных водах породило Атума, действуют и сейчас. Всюду, где присутствуют мысль и повеление, творит Птах.

Текст даже подчеркивает существенную разницу между

ГОР & ОСИРИС

19-06-2014 21:49

Васильева О.А.

«ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» ИСИДЫ

В текстах ряда позднеантичных и христианских авторов, упоминающих миф об Исиде и Осирисе, говорится о том, что Исида отправилась на поиски своего ребенка. Дитя это именуется или Харпократом (Cassiod. Var. V. 17; Hyg. Fab. 277), или Осирисом (Etym. Magn. s.v. Κόπτος; Min. Fel. Oct. 21. 1-2; Lact. Div. inst. I. 17, 20; Ael. Nat. anim. X. 45; Euseb. Praep. ev. III. 51). Арнобий не уточняет имя ребенка, но говорит, что Исида потеряла сына и у нее погиб муж (Arnob. Adv. nat. I. 36). В основном все авторы сообщают о потере и нахождении ребенка, и только в Большом этимологике сказано о том, что сын Исиды (он же — Осирис) был растерзан. Все это произошло в городе Коптосе, который и назван был так якобы потому, что Исида в знак траура обрезала там себе волосы (κόπτω — «обрезать»).¹ В данном случае очевидно, что перед нами смешение двух сюжетов: одного, связанного с убийством Осириса и поисками его тела, и второго, связанного с Исидой и Хором. Возникает вопрос, почему поздние авторы путают Хора и Осириса, при том, что мотив и печальный повод для поисков сохранился.

_______________________________

[1] Κοπτός ἡ Копт (город в Египте) Luc.

Κοπτώ ἡ Plut. = Κοπτός

κόπτω (fut. κόψω; эп. part. pf. 2 κεκοπώς; pass.: aor. 2 ἐκόπην, pf. κέκομμαι)

1) ударять, бить (τινὰ ἀμφὴ κάρη χερσί, τινὰ παρήϊον Hom.);

2) med. (с биением себя в грудь) горько оплакивать;

3) толкать, по(д)гонять;

4) чеканить;

5) ковать;

6) стучать(ся);

7) толочь, дробить, разбивать;

8) расшибать;

9) (о лошади) трясти, утомлять тряской;

10) ранить, разить, поражать;

11) (о змее) кусать;

12) бить клювом, клевать;

13) (о рыбах) ловить ртом, клевать;

14) ловить добычу, охотиться;

15) убивать, умерщвлять;

16) убивать на мясо, зарезывать;

17) отсекать, отрубать, срезывать; ex. (χεῖρας καὴ πόδας, κεφαλέν ἀπὸ δειρῆς Hom.; κύπερος κεκομμένος Her.)

18) разорять, опустошать;

19) наносить пробоины, повреждать;

20) мучить, донимать, утомлять;

21) волновать.

В трактате Плутарха есть весьма интересный эпизод, для нашей темы совершенно как будто посторонний, однако при ближайшем рассмотрении, имеющий прямое отношение к сюжету о пропавшем ребенке. Плутарх рассказывает о супружеской измене Осириса с сестрой Исиды Нефтидой, женой Сета. От этого союза родился ребенок, который в тексте Плутарха именуется Анубисом. Причем, что интересно, этого младенца, которого Нефтида из страха перед Сетом покинула, Исида искала при помощи собак. Здесь следует обратить внимание на два момента. Во-первых, на появление мотива поиска при помощи собак (который встречается неоднократно и в других античных источниках) повлияла иконография самого Анубиса, изображавшегося в виде шакала или дикой собаки. Плутарх совершенно справедливо замечает, что Анубис сторожит богов, как собаки людей, а Диодор называет Анубиса «телохранителем свиты Исиды и Осириса». У Прокла уточняется, что Анубис — «страж Осириса».

Согласно египетской традиции, в поисках тела Осириса, Исиде и Нефтиде помогал Анубис; об этом же, кстати, говорится и в текстах некоторых позднеантичных авторов. Во-вторых, любопытна генеалогия Анубиса. В древнеегипетской мифологии иногда родителями Анубиса выступают Осирис и Исида. В некоторых магических папирусах Анубис называется также сыном Осириса, однако «сыном Осириса» Анубис мог именоваться и в чисто погребальном контексте. Следует отметить, что Нефтида, бесплодная супруга Сета, является в осирическом мифе некоей добавочной фигурой, парной плакальщицей к Исиде, и, таким образом, предстает своего рода «двойником» Исиды. Более того, как показывает эпизод из недавно опубликованного папируса XXVI династии, она могла считаться также женой Осириса (P.Brooklyn 47. 218. 84). В таком случае Анубис и здесь может восприниматься как сын обеих богинь — Исиды и Нефтиды.

Вышеназванный эпизод с двойным адюльтером и поисками младенца у Плутарха является, скорее всего, одним из вариантов какого-нибудь местного предания, наподобие тех историй, что сообщаются в папирусе

Читать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

Васильева О.А.

«ПОТЕРЯННЫЙ РЕБЕНОК» ИСИДЫ

В текстах ряда позднеантичных и христианских авторов, упоминающих миф об Исиде и Осирисе, говорится о том, что Исида отправилась на поиски своего ребенка. Дитя это именуется или Харпократом (Cassiod. Var. V. 17; Hyg. Fab. 277), или Осирисом (Etym. Magn. s.v. Κόπτος; Min. Fel. Oct. 21. 1-2; Lact. Div. inst. I. 17, 20; Ael. Nat. anim. X. 45; Euseb. Praep. ev. III. 51). Арнобий не уточняет имя ребенка, но говорит, что Исида потеряла сына и у нее погиб муж (Arnob. Adv. nat. I. 36). В основном все авторы сообщают о потере и нахождении ребенка, и только в Большом этимологике сказано о том, что сын Исиды (он же — Осирис) был растерзан. Все это произошло в городе Коптосе, который и назван был так якобы потому, что Исида в знак траура обрезала там себе волосы (κόπτω — «обрезать»).¹ В данном случае очевидно, что перед нами смешение двух сюжетов: одного, связанного с убийством Осириса и поисками его тела, и второго, связанного с Исидой и Хором. Возникает вопрос, почему поздние авторы путают Хора и Осириса, при том, что мотив и печальный повод для поисков сохранился.

_______________________________

[1] Κοπτός ἡ Копт (город в Египте) Luc.

Κοπτώ ἡ Plut. = Κοπτός

κόπτω (fut. κόψω; эп. part. pf. 2 κεκοπώς; pass.: aor. 2 ἐκόπην, pf. κέκομμαι)

1) ударять, бить (τινὰ ἀμφὴ κάρη χερσί, τινὰ παρήϊον Hom.);

2) med. (с биением себя в грудь) горько оплакивать;

3) толкать, по(д)гонять;

4) чеканить;

5) ковать;

6) стучать(ся);

7) толочь, дробить, разбивать;

8) расшибать;

9) (о лошади) трясти, утомлять тряской;

10) ранить, разить, поражать;

11) (о змее) кусать;

12) бить клювом, клевать;

13) (о рыбах) ловить ртом, клевать;

14) ловить добычу, охотиться;

15) убивать, умерщвлять;

16) убивать на мясо, зарезывать;

17) отсекать, отрубать, срезывать; ex. (χεῖρας καὴ πόδας, κεφαλέν ἀπὸ δειρῆς Hom.; κύπερος κεκομμένος Her.)

18) разорять, опустошать;

19) наносить пробоины, повреждать;

20) мучить, донимать, утомлять;

21) волновать.

В трактате Плутарха есть весьма интересный эпизод, для нашей темы совершенно как будто посторонний, однако при ближайшем рассмотрении, имеющий прямое отношение к сюжету о пропавшем ребенке. Плутарх рассказывает о супружеской измене Осириса с сестрой Исиды Нефтидой, женой Сета. От этого союза родился ребенок, который в тексте Плутарха именуется Анубисом. Причем, что интересно, этого младенца, которого Нефтида из страха перед Сетом покинула, Исида искала при помощи собак. Здесь следует обратить внимание на два момента. Во-первых, на появление мотива поиска при помощи собак (который встречается неоднократно и в других античных источниках) повлияла иконография самого Анубиса, изображавшегося в виде шакала или дикой собаки. Плутарх совершенно справедливо замечает, что Анубис сторожит богов, как собаки людей, а Диодор называет Анубиса «телохранителем свиты Исиды и Осириса». У Прокла уточняется, что Анубис — «страж Осириса».

Согласно египетской традиции, в поисках тела Осириса, Исиде и Нефтиде помогал Анубис; об этом же, кстати, говорится и в текстах некоторых позднеантичных авторов. Во-вторых, любопытна генеалогия Анубиса. В древнеегипетской мифологии иногда родителями Анубиса выступают Осирис и Исида. В некоторых магических папирусах Анубис называется также сыном Осириса, однако «сыном Осириса» Анубис мог именоваться и в чисто погребальном контексте. Следует отметить, что Нефтида, бесплодная супруга Сета, является в осирическом мифе некоей добавочной фигурой, парной плакальщицей к Исиде, и, таким образом, предстает своего рода «двойником» Исиды. Более того, как показывает эпизод из недавно опубликованного папируса XXVI династии, она могла считаться также женой Осириса (P.Brooklyn 47. 218. 84). В таком случае Анубис и здесь может восприниматься как сын обеих богинь — Исиды и Нефтиды.

Вышеназванный эпизод с двойным адюльтером и поисками младенца у Плутарха является, скорее всего, одним из вариантов какого-нибудь местного предания, наподобие тех историй, что сообщаются в папирусе

АБРАКСАС

08-06-2014 11:53

С.В. Петров

АБРАКСАС, ИКОНОГРАФИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ

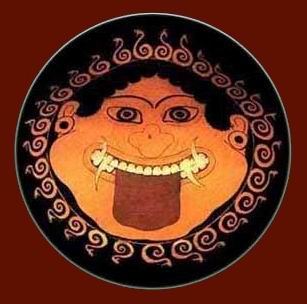

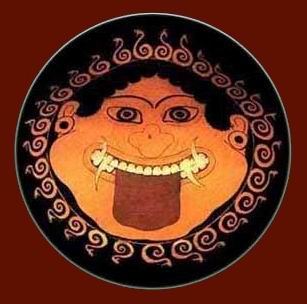

Абраксас (греч. Ἀβράξας) или (более ранняя форма) Абрасакс (греч. Ἀβρασάξ) — гностическое космологическое божество, Верховный глава Небес и Эонов, олицетворяющий единство Мирового Времени и Пространства.

Не существует единого мнения относительно значения и происхождения имени Абрасакс, но, несомненно, прообразом бога, носившего это имя, был бог Солнца, и Абрасакс должен был представлять одну из ипостасей Творца мира.

был бог Солнца, и Абрасакс должен был представлять одну из ипостасей Творца мира.

Абраксаса изображали на античных геммах, амулетах, стелах в виде существа с телом человека, головой петуха и змеями вместо ног. В одной руке он держит меч или плеть, в другой — щит. Рядом с именем Абраксас (или вместо него) на амулетах с его изображением, можно видеть и другие имена (ΙΑΩ, ΣΑΒΑΩΘ, ΑΔΩΝΕΟΣ и др.), что говорит о их равноценности и взаимозаменяемости.

Едва ли не самое упоминаемое на геммах имя (наряду с именем Абраксас) — это IAW, солярное верховное божество финикийцев. Солярность Иао подтверждает и Макробий в «Сатурналиях», хотя Иао, в его изложении, это не верховное божество, а щедрое обильными урожаями осеннее солнце:

[1] Ἥλιος, эп. Ἠέλιος ὁ Гелиос бог солнца, сын титана Гипериона и Теи.

Вячеслав Иванов дает другой перевод оракула Аполлона Кларосского. И его вариант гораздо выгодней отличается от интерпретации Макробия, за которым замечено довольно вольное обращение с цитируемыми источниками. Версия В.Иванова определяет Иао как божество стоящее над годом (каким мы его и знаем), а не богом только осеннего солнца.

У гностиков Иао становится непостижимым богом тайны, согласно Иринею, заключающим в себе «семь небесных сфер» (Иао Гебдомай, «Иао Седьмичник»).

Любопытно, что подобный эпитет («Седьмичник») был и у Аполлона в Афинах. Само слово ἑβδομαῖος означает «происходящий (или приходящийся) на седьмой день». Поскольку считалось, что Аполлон был рожден в седьмой день месяца (Ἑβδομαγενής), то соответственно ему был посвящен седьмой день каждого месяца, отсюда эпитет Гебдомагет (Ἑβδομαγέτης) — «управитель седьмого дня».

Если, с долей допущения, предположить тождество Иао и Аполлона, то следующим шагом будет установление тождества между Иао и Гором Бехдетским, поскольку греки между Гором и Аполлоном разницы не видели. В орфическом гимне Аполлону, он откровенно описывается как «Солнце, взмывающее на золотых крыльях». Но крылатый солнечный диск — это символ Гора Бехдетского.

[2] сын Дня — т.е. сын Зевса. Здесь отсыл к италийской форме имени Зевса — Divus, которое соотносилось с лат.Читать далее...

комментарии: 2

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.В. Петров

АБРАКСАС, ИКОНОГРАФИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ

Абраксас (греч. Ἀβράξας) или (более ранняя форма) Абрасакс (греч. Ἀβρασάξ) — гностическое космологическое божество, Верховный глава Небес и Эонов, олицетворяющий единство Мирового Времени и Пространства.

Не существует единого мнения относительно значения и происхождения имени Абрасакс, но, несомненно, прообразом бога, носившего это имя,

был бог Солнца, и Абрасакс должен был представлять одну из ипостасей Творца мира.

был бог Солнца, и Абрасакс должен был представлять одну из ипостасей Творца мира.Абраксаса изображали на античных геммах, амулетах, стелах в виде существа с телом человека, головой петуха и змеями вместо ног. В одной руке он держит меч или плеть, в другой — щит. Рядом с именем Абраксас (или вместо него) на амулетах с его изображением, можно видеть и другие имена (ΙΑΩ, ΣΑΒΑΩΘ, ΑΔΩΝΕΟΣ и др.), что говорит о их равноценности и взаимозаменяемости.

Едва ли не самое упоминаемое на геммах имя (наряду с именем Абраксас) — это IAW, солярное верховное божество финикийцев. Солярность Иао подтверждает и Макробий в «Сатурналиях», хотя Иао, в его изложении, это не верховное божество, а щедрое обильными урожаями осеннее солнце:

19. (…) оракулом Аполлона Кларосского солнцу дается также другое имя. В тех самых священных стихах оно называется среди прочего Яо. Ведь Аполлон Кларосский, будучи спрошен, кто из богов должен считаться [тем], которого зовут Яо, так возвестил:___________________________

Таинство знающим средство от боли скрыть повелело.

Есть же знанье невелико и слабый умишко.

Ты назначаешь бога Яо быть из всех самым крайним:

В зимнюю пору Аид есть, с весны же началом — тут Зевс,

Летом — Эелиос,¹ осенью уж — Яо роскошный.

[1] Ἥλιος, эп. Ἠέλιος ὁ Гелиос бог солнца, сын титана Гипериона и Теи.

Вячеслав Иванов дает другой перевод оракула Аполлона Кларосского. И его вариант гораздо выгодней отличается от интерпретации Макробия, за которым замечено довольно вольное обращение с цитируемыми источниками. Версия В.Иванова определяет Иао как божество стоящее над годом (каким мы его и знаем), а не богом только осеннего солнца.

Вéдущим должно таить утешительных таинств уроки;

С малым обманом простому уму разуменье открыто.

Всех — говорите — превыше богов всемогущий Иао:

В зимнюю стужу Аидом зовут его; вешней порою — Зевсом;

Он — Гелиос летом; а осенью — пышный Адонис…

У гностиков Иао становится непостижимым богом тайны, согласно Иринею, заключающим в себе «семь небесных сфер» (Иао Гебдомай, «Иао Седьмичник»).

Любопытно, что подобный эпитет («Седьмичник») был и у Аполлона в Афинах. Само слово ἑβδομαῖος означает «происходящий (или приходящийся) на седьмой день». Поскольку считалось, что Аполлон был рожден в седьмой день месяца (Ἑβδομαγενής), то соответственно ему был посвящен седьмой день каждого месяца, отсюда эпитет Гебдомагет (Ἑβδομαγέτης) — «управитель седьмого дня».

Если, с долей допущения, предположить тождество Иао и Аполлона, то следующим шагом будет установление тождества между Иао и Гором Бехдетским, поскольку греки между Гором и Аполлоном разницы не видели. В орфическом гимне Аполлону, он откровенно описывается как «Солнце, взмывающее на золотых крыльях». Но крылатый солнечный диск — это символ Гора Бехдетского.

О владыка, сын Лето, далеко разящий, могучий Феб,___________________________

Всевидящий, владычествующий над смертными и бессмертными,

сын Дня,², взмывающий ввысь на золотых крыльях…

(Орфический гимн)

[2] сын Дня — т.е. сын Зевса. Здесь отсыл к италийской форме имени Зевса — Divus, которое соотносилось с лат.

АРТЕМИДА

03-06-2014 22:37

С.В. Петров

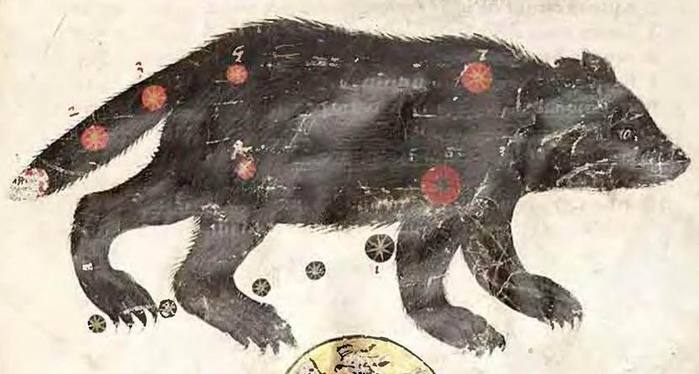

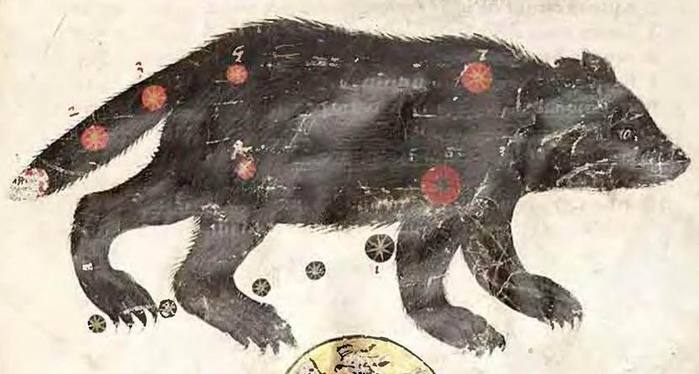

АРТЕМИДА, ДЕВА ОХОТНИЦА

Артемида (греч. Ἄρτεμις, микенск. a-ti-mi-te), в древнегреческой мифологии — владычица зверей (πότνια θηρῶν), богиня охоты (ἀγροτέρη), плодородия, богиня женского целомудрия, покровительница всего живого на Земле, дающая счастье в браке и помощь при родах.

Артемида была рождена от союза Зевса и Лето. Гера, жена Зевса, пожелала смерти Лето и послала змея Пифона, чтобы тот преследовал Лето по всему миру, и не дал родить ей там, где светит солнце. Южный ветер поднял Лето на своих крыльях и перенес на Остров Ортигия («Перепелиный остров», древнее название острова Делос). До рождения Аполлона и Артемиды, остров вечно плавал по морю, пока Зевс не повелел Посейдону закрепить его на месте, с тем чтобы на нем могла укрыться и разрешиться от бремени Лето, которая и родила здесь, вблизи Священного озера, близнецов Аполлона и Артемиду. Поскольку Артемида была рождена на Ортигии, древние греки считали ее богиней этого места. Отсюда эпитет богини: Артемида Ортигия (Ἄρτεμις Ὀρτυγία).

и Артемиду. Поскольку Артемида была рождена на Ортигии, древние греки считали ее богиней этого места. Отсюда эпитет богини: Артемида Ортигия (Ἄρτεμις Ὀρτυγία).

Эпитет Ортигия несколько созвучен с именем Артемиды. Конечно, это может быть простой случайностью. Возможно то, что Артемида является сестрой-близнецом Аполлона, несет в себе этимологию ее имени (ἄρτιος, «парный»)? Впрочем, и это может быть всего лишь совпадением (причем, что характерно, не последним).

Считается, что значение имени Артемида — «дева» (кем она и является).¹ Сопровождающие ее нимфы также дают обет безбрачия, те же, кто не соблюдает его — строго караются (как, например, Каллисто, нарушившая обет, и превращенная за это в медведицу).

___________________________

[1] Ἄρτεμις (-ῐδος) ἡ Артемида, дочь Зевса и Лето, сестра Аполлона.

ἀρτεμής — здоровый, целый, невредимый Hom., Plat., Plut., Anth.

Артемида заботится обо всем, что живет на земле и растет в лесу и в поле (ἀρτιθαλής — «недавно расцветший», т.е. «свежий», «цветущий»). Заботится она и о диких зверях, и о стадах домашнего скота, и о людях. Она вызывает рост трав, цветов и деревьев, она благословляет рождение (ἀρτίτοκος — «новорожденный»), свадьбу и брак (ἄρθμιος — «союз»).

Артемида проводит время в лесах и горах, охотясь в окружении нимф — своих спутниц и тоже охотниц. Она вооружена луком (один из ее часто употребляемых эпитетов — ἰοχέαιρα, «стрелометательница»), ее сопровождает свора собак. В аттическом календаре в честь охотничьего празднества Ἐλαφηβόλια, посвященного Артемиде Элафеболии («охотница на оленя»), был назван девятый месяц года Элафеболион (Ἐλαφηβολιών, соответствующий 2-ой половине марта и 1-ой апреля).

ее сопровождает свора собак. В аттическом календаре в честь охотничьего празднества Ἐλαφηβόλια, посвященного Артемиде Элафеболии («охотница на оленя»), был назван девятый месяц года Элафеболион (Ἐλαφηβολιών, соответствующий 2-ой половине марта и 1-ой апреля).

В древнейшей своей ипостаси Артемида не только охотница (Агротера, Ἀγροτέρα), но и медведица. В Брауроне, у восточного побережья Аттики, находился храм Артемиды Брауронии (Ἄρτεμις Βραυρωνία). С одной стороны, в этот храм посвящались одежды умерших при родах женщин (это связано с функцией Артемиды как родовспомогательницы). Но с этим же храмом был связан странный обычай: афинские девочки в возрасте от пяти до десяти лет поселялись на некоторое время в этом храме, назывались «медведицами» (ἄρκτοι), и во время справлявшегося раз в четыре года праздника Брауроний осуществляли, одетые в выкрашенные шафраном одежды, церемонии в честь Артемиды. С этим обычаем сопоставляют аркадский миф о нимфе Каллисто (Καλλιστώ, от καλλιστεύω — выделяться или превосходить красотой, быть самым красивым), спутнице Артемиды, превращенной ею в медведицу, из-за того, что та нарушила обетЧитать далее...

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

С.В. Петров

АРТЕМИДА, ДЕВА ОХОТНИЦА

Артемида (греч. Ἄρτεμις, микенск. a-ti-mi-te), в древнегреческой мифологии — владычица зверей (πότνια θηρῶν), богиня охоты (ἀγροτέρη), плодородия, богиня женского целомудрия, покровительница всего живого на Земле, дающая счастье в браке и помощь при родах.

Артемида была рождена от союза Зевса и Лето. Гера, жена Зевса, пожелала смерти Лето и послала змея Пифона, чтобы тот преследовал Лето по всему миру, и не дал родить ей там, где светит солнце. Южный ветер поднял Лето на своих крыльях и перенес на Остров Ортигия («Перепелиный остров», древнее название острова Делос). До рождения Аполлона и Артемиды, остров вечно плавал по морю, пока Зевс не повелел Посейдону закрепить его на месте, с тем чтобы на нем могла укрыться и разрешиться от бремени Лето, которая и родила здесь, вблизи Священного озера, близнецов Аполлона

и Артемиду. Поскольку Артемида была рождена на Ортигии, древние греки считали ее богиней этого места. Отсюда эпитет богини: Артемида Ортигия (Ἄρτεμις Ὀρτυγία).

и Артемиду. Поскольку Артемида была рождена на Ортигии, древние греки считали ее богиней этого места. Отсюда эпитет богини: Артемида Ортигия (Ἄρτεμις Ὀρτυγία).«Девушки! В лад восклицайте:

Пеан! Пеан!

Громко, громко призывайте

Артемиду Ортигию,

Аполлонову сестру,

Что в руках держа

по светочу,

Мчится лесом за оленями,

И ее охотниц-нимф!

Пеан! Пеан!»

(Софокл «Трахинянки»; пер. С. Шервинского)

Эпитет Ортигия несколько созвучен с именем Артемиды. Конечно, это может быть простой случайностью. Возможно то, что Артемида является сестрой-близнецом Аполлона, несет в себе этимологию ее имени (ἄρτιος, «парный»)? Впрочем, и это может быть всего лишь совпадением (причем, что характерно, не последним).

Считается, что значение имени Артемида — «дева» (кем она и является).¹ Сопровождающие ее нимфы также дают обет безбрачия, те же, кто не соблюдает его — строго караются (как, например, Каллисто, нарушившая обет, и превращенная за это в медведицу).

___________________________

[1] Ἄρτεμις (-ῐδος) ἡ Артемида, дочь Зевса и Лето, сестра Аполлона.

ἀρτεμής — здоровый, целый, невредимый Hom., Plat., Plut., Anth.

Артемида заботится обо всем, что живет на земле и растет в лесу и в поле (ἀρτιθαλής — «недавно расцветший», т.е. «свежий», «цветущий»). Заботится она и о диких зверях, и о стадах домашнего скота, и о людях. Она вызывает рост трав, цветов и деревьев, она благословляет рождение (ἀρτίτοκος — «новорожденный»), свадьбу и брак (ἄρθμιος — «союз»).

Артемида проводит время в лесах и горах, охотясь в окружении нимф — своих спутниц и тоже охотниц. Она вооружена луком (один из ее часто употребляемых эпитетов — ἰοχέαιρα, «стрелометательница»),

ее сопровождает свора собак. В аттическом календаре в честь охотничьего празднества Ἐλαφηβόλια, посвященного Артемиде Элафеболии («охотница на оленя»), был назван девятый месяц года Элафеболион (Ἐλαφηβολιών, соответствующий 2-ой половине марта и 1-ой апреля).

ее сопровождает свора собак. В аттическом календаре в честь охотничьего празднества Ἐλαφηβόλια, посвященного Артемиде Элафеболии («охотница на оленя»), был назван девятый месяц года Элафеболион (Ἐλαφηβολιών, соответствующий 2-ой половине марта и 1-ой апреля).В древнейшей своей ипостаси Артемида не только охотница (Агротера, Ἀγροτέρα), но и медведица. В Брауроне, у восточного побережья Аттики, находился храм Артемиды Брауронии (Ἄρτεμις Βραυρωνία). С одной стороны, в этот храм посвящались одежды умерших при родах женщин (это связано с функцией Артемиды как родовспомогательницы). Но с этим же храмом был связан странный обычай: афинские девочки в возрасте от пяти до десяти лет поселялись на некоторое время в этом храме, назывались «медведицами» (ἄρκτοι), и во время справлявшегося раз в четыре года праздника Брауроний осуществляли, одетые в выкрашенные шафраном одежды, церемонии в честь Артемиды. С этим обычаем сопоставляют аркадский миф о нимфе Каллисто (Καλλιστώ, от καλλιστεύω — выделяться или превосходить красотой, быть самым красивым), спутнице Артемиды, превращенной ею в медведицу, из-за того, что та нарушила обет

ГИМН АРТЕМИДЕ

24-05-2014 23:54

ГИМН КАЛЛИМАХА III

К АРТЕМИДЕ

(В переводе С.С. Аверинцева)

Артемиду, ту, что забыть песнопевец не смеет,

Мы воспоем, возлюбившую лук, и охоты, и травли,

И хоровод круговой, и пляски на горных высотах;

Петь же начнем от времен, когда еще девочкой малой,

5

Сидя на отчих коленях, она лепетала умильно:

«Батюшка, ты удели мне дар вековечного девства,

Много имен подари, чтобы Феб не спорил со мною.¹

Дай мне стрелы и лук — или нет, отец, не пекися

Ты о луке и стрелах: скуют мне проворно киклопы

10

Множество стрел и гибкою лук наделят тетивою.

Ты же мне светочи даруй в удел и хитон, до колена

Лишь доходящий, дабы нагнать мне зверя лесного;

Дай шестьдесят дочерей Океановых, резвых плясуний —

Каждой по девять годов, и каждая в детском хитоне;

15

Дай в прислужницы мне два десятка нимф амнисийских² —

Пусть пекутся они у меня о сапожках и гончих

Псах, когда мне случится сражать оленей и рысей.

Горы мне все подари, а вот город — какой пожелаешь

Мне уделить; не часто его посетит Артемида.

20

Жить на высях я буду, людей, города навещая

Только по зову рожающих жен,³ что в пронзительных муках

Станут ко мне вопиять, мне в удел сужденные первый

Мойрою; им я должна помогать и нести избавленье,

Ибо не ведала мук, нося меня и рождая,

25

Мать, но безбольно на свет из родимой явила утробы».

Так говорила она и силилась тронуть с мольбою

Подбородок отца, но долго ручки тянула

Прежде, чем дотянулась. Отец же кивнул ей приветно

И, улыбаясь, сказал: «Когда бы таких мне рождали

30

Чаще богини детей, о гневе ревнующей Геры

Я бы и думать не стал. Прими же, дитя, в обладанье

Все, что сама пожелала! Но больше отец твой прибавит.

Тридцать дам городов, а к ним — укреплений немало,

Тридцать дам городов, из которых вовек ни единый

35

Бога иного не станет хвалить, по тебе именуясь;

Много притом городов Артемида разделит с другими,

На островах и на суше; и в каждом городе будут

Роща у ней и алтарь. И еще — все дороги отходят.

Гавани все под руку твою». Закончивши слово,

40

Он головою кивнул. И в путь отправилась дева,

Критской взыскуя горы, ища лесокудрого Левка;⁴

После пошла к Океану и нимф получила избранных —

Каждой по девять годов, и каждая в детском хитоне.

Много ликуй, о Кэрата поток, и ты, о Тефиса,

45

Ибо своих дочерей Летоиде⁵ вы дали в подруги!

Но оттоль поспешила к киклопам⁶ она, обрела же

Их на острове том, что зовется Липарой, — Липарой

Ныне зовем мы его, но тогда он был Мелигунис, —

У наковальни Гефеста, великое дело свершавших:

50

Чашу ковали они, водопой Посейдоновым коням.

Как устрашилися нимфы, ужасных узрев исполинов,

Высям Оссы⁷ подобных! У каждого яро глядело

Из-под бровей единое око, огромностью схоже

С четверокожным щитом; к тому же звон наковален

55

В уши нимф ударял, и кузнечных мехов воздыхавших

Свист громогласный, и тяжкие стоны; охала Этна,

Охала с ней Тринакрия, жилище сиканов,⁸ а дале

Ахал Италии край, и эхом Кирн⁹ ему вторил;

Между тем ковачи, вознося над плечами с размаху

60

Молоты, мощно в расплавленный ком железа иль меди

В лад ударяли и ухали шумно сквозь сжатые зубы.

Вот потому-то без слез не могли Океановы дщери

Ни на вид их глядеть, ни шума кузнечного слышать.

Немудрено: всегда ведь дрожат, киклопов завидев,

65

Дщери блаженных, даже и те, кому лет уж немало.

Ежели матери дочка не хочет слушать, бывает,

Мать в подмогу себе для острастки кличет киклопов —

Арга или Стеропа; тогда из укромного места

Кто выходит? Гермес, обличье вымазав сажей.

70

Живо он страх нагоняет на девочку; та, присмиревши,

Льнет к материнской груди, глаза покрывая руками.

Ты же, о Дева, и прежде, трехлетней еще, не страшилась

Было: Лето на руках принесла тебя в гости к Гефесту,

Что тебя пожелал повидать, одарив для знакомства.

75

Здесь на крепких тебя Бронтей лелеял коленях,

Ты же с пространной груди густые власы ухватила

Крепко и дернула с силой... Досель у него безволоса

Вся середина груди, как бывает, когда заведется

У мужчины в висках, оголяя кожу, лисица.¹⁰

80

Так и на этот раз ты речь повела без смущенья:

«Эй, киклопы! Живей снарядите мне лук кидонийский,¹¹

Стрелы в придачу к нему и для стрел вместительный короб

Ведь не один Аполлон — и я Лето порожденье!

Если же мне придется добыть стрелою иль вепря,

85

Или зверя иного, то будет пир для киклопов».

Молвила: сделано дело — и ты получила доспехи.

После направилась ты за сворой в Аркадию, к Пану

В сельский приют, и его ты нашла; он резал на доли

Меналийскую рысь, плодовитых сук насыщая.

90

Он, брадатый, тебе подарил двух псов черно-белой

Масти, а трех — огневой, одного ж пятнистого; хваткой

Крепкой впившись в загривок, хотя бы и льва они в силах

Довлачить живого на двор; а к ним он добавил

Семь собак киносурских,¹² что вихря быстрее и могут

95

Лучше всех затравить и лань, и бессонного зайца,

Без промедленья сыскать оленя иль дикобраза

Логово и, неЧитать далее...

комментарии: 0

понравилось!

вверх^

к полной версии

ГИМН КАЛЛИМАХА III

К АРТЕМИДЕ

(В переводе С.С. Аверинцева)

Артемиду, ту, что забыть песнопевец не смеет,

Мы воспоем, возлюбившую лук, и охоты, и травли,

И хоровод круговой, и пляски на горных высотах;

Петь же начнем от времен, когда еще девочкой малой,

5

Сидя на отчих коленях, она лепетала умильно:

«Батюшка, ты удели мне дар вековечного девства,

Много имен подари, чтобы Феб не спорил со мною.¹

Дай мне стрелы и лук — или нет, отец, не пекися

Ты о луке и стрелах: скуют мне проворно киклопы

10

Множество стрел и гибкою лук наделят тетивою.

Ты же мне светочи даруй в удел и хитон, до колена

Лишь доходящий, дабы нагнать мне зверя лесного;

Дай шестьдесят дочерей Океановых, резвых плясуний —

Каждой по девять годов, и каждая в детском хитоне;

15

Дай в прислужницы мне два десятка нимф амнисийских² —

Пусть пекутся они у меня о сапожках и гончих

Псах, когда мне случится сражать оленей и рысей.

Горы мне все подари, а вот город — какой пожелаешь

Мне уделить; не часто его посетит Артемида.

20

Жить на высях я буду, людей, города навещая

Только по зову рожающих жен,³ что в пронзительных муках

Станут ко мне вопиять, мне в удел сужденные первый

Мойрою; им я должна помогать и нести избавленье,

Ибо не ведала мук, нося меня и рождая,

25

Мать, но безбольно на свет из родимой явила утробы».

Так говорила она и силилась тронуть с мольбою

Подбородок отца, но долго ручки тянула

Прежде, чем дотянулась. Отец же кивнул ей приветно

И, улыбаясь, сказал: «Когда бы таких мне рождали

30

Чаще богини детей, о гневе ревнующей Геры

Я бы и думать не стал. Прими же, дитя, в обладанье

Все, что сама пожелала! Но больше отец твой прибавит.

Тридцать дам городов, а к ним — укреплений немало,

Тридцать дам городов, из которых вовек ни единый

35

Бога иного не станет хвалить, по тебе именуясь;

Много притом городов Артемида разделит с другими,

На островах и на суше; и в каждом городе будут

Роща у ней и алтарь. И еще — все дороги отходят.

Гавани все под руку твою». Закончивши слово,

40

Он головою кивнул. И в путь отправилась дева,

Критской взыскуя горы, ища лесокудрого Левка;⁴

После пошла к Океану и нимф получила избранных —

Каждой по девять годов, и каждая в детском хитоне.

Много ликуй, о Кэрата поток, и ты, о Тефиса,

45

Ибо своих дочерей Летоиде⁵ вы дали в подруги!

Но оттоль поспешила к киклопам⁶ она, обрела же

Их на острове том, что зовется Липарой, — Липарой

Ныне зовем мы его, но тогда он был Мелигунис, —

У наковальни Гефеста, великое дело свершавших:

50

Чашу ковали они, водопой Посейдоновым коням.

Как устрашилися нимфы, ужасных узрев исполинов,

Высям Оссы⁷ подобных! У каждого яро глядело

Из-под бровей единое око, огромностью схоже

С четверокожным щитом; к тому же звон наковален

55

В уши нимф ударял, и кузнечных мехов воздыхавших

Свист громогласный, и тяжкие стоны; охала Этна,

Охала с ней Тринакрия, жилище сиканов,⁸ а дале

Ахал Италии край, и эхом Кирн⁹ ему вторил;

Между тем ковачи, вознося над плечами с размаху

60

Молоты, мощно в расплавленный ком железа иль меди

В лад ударяли и ухали шумно сквозь сжатые зубы.

Вот потому-то без слез не могли Океановы дщери

Ни на вид их глядеть, ни шума кузнечного слышать.

Немудрено: всегда ведь дрожат, киклопов завидев,

65

Дщери блаженных, даже и те, кому лет уж немало.

Ежели матери дочка не хочет слушать, бывает,

Мать в подмогу себе для острастки кличет киклопов —

Арга или Стеропа; тогда из укромного места

Кто выходит? Гермес, обличье вымазав сажей.

70

Живо он страх нагоняет на девочку; та, присмиревши,

Льнет к материнской груди, глаза покрывая руками.

Ты же, о Дева, и прежде, трехлетней еще, не страшилась

Было: Лето на руках принесла тебя в гости к Гефесту,

Что тебя пожелал повидать, одарив для знакомства.

75

Здесь на крепких тебя Бронтей лелеял коленях,

Ты же с пространной груди густые власы ухватила

Крепко и дернула с силой... Досель у него безволоса

Вся середина груди, как бывает, когда заведется

У мужчины в висках, оголяя кожу, лисица.¹⁰

80

Так и на этот раз ты речь повела без смущенья:

«Эй, киклопы! Живей снарядите мне лук кидонийский,¹¹

Стрелы в придачу к нему и для стрел вместительный короб

Ведь не один Аполлон — и я Лето порожденье!

Если же мне придется добыть стрелою иль вепря,

85

Или зверя иного, то будет пир для киклопов».

Молвила: сделано дело — и ты получила доспехи.

После направилась ты за сворой в Аркадию, к Пану

В сельский приют, и его ты нашла; он резал на доли

Меналийскую рысь, плодовитых сук насыщая.

90

Он, брадатый, тебе подарил двух псов черно-белой

Масти, а трех — огневой, одного ж пятнистого; хваткой

Крепкой впившись в загривок, хотя бы и льва они в силах

Довлачить живого на двор; а к ним он добавил

Семь собак киносурских,¹² что вихря быстрее и могут

95

Лучше всех затравить и лань, и бессонного зайца,

Без промедленья сыскать оленя иль дикобраза

Логово и, не

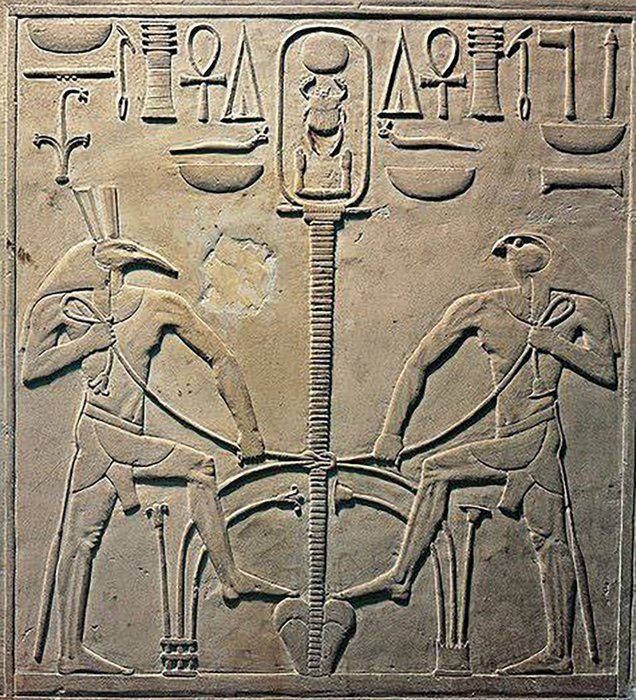

МИСТЕРИИ ОСИРИСА В АБИДОСЕ

18-05-2014 23:27

В.В. Солкин

ЕГИПЕТ: ВСЕЛЕННАЯ ФАРАОНОВ

В Абидосе ежегодно проходило великое празднество Осириса, центральная часть которого называлась в древности «шетау» (štȝw), или мистерии. Оно состояло из множества церемоний и процессий, символически представляющих эпизоды из жизни бога.

Церемониал начинался, судя по всему, с трагической смерти Осириса: на бога нападали Сетх и его слуги и убивали его. Это ужасающее каждого египтянина событие, видимо, происходило в глубине храма, так как, судя по частным стелам, большинство паломников этого не видело.

Вслед за этим следовала церемония, называвшаяся prt tpyt (перет тепит) — «первый выход», или же prt Wp-wȝ.wt (перет Упуаут) — «выход Упуаута». Бог Упуаут, воплощение Анубиса и, одновременно, Хора Неджитефа (Ḥr nḏ-it.f) — Хора, Защитника отца своего, выходил из храма, чтобы повергнуть врагов, препятствующих воссоединению из частей и бальзамированию тела Осириса. Воссозданный в результате символической мумификации в храме, бог становился Первым среди Западных (Ḫnty-imn.tyw).

Затем, подготовленное к погребению тело бога, везли к его гробнице, расположенной в пустынном месте Пекер, на юге Абидоса. Процесс перевоза Осириса проходил в три этапа: сначала, во время prt ˁȝt (перет аат) — Великого выхода, погребальный кортеж Осириса Хентиаментиу выходил из храма во главе с Упуаутом. Находящегося на ладье Нешмет (nšmt) бога окружало несметное количество паломников, пришедших, чтобы «пасть ниц и созерцать его совершенство».

Вторым этапом церемонии было прохождение процессии водного потока, символизирующего переход между двумя мирами. Осирис Хентиаментиу совершал это плавание на ладье Нешмет под защитой и руководством бога Тота. Видимо, эта часть церемонии происходила на священном храмовом озере, однако о деталях этой части праздника мы практически ничего не знаем. Наконец, Осириса переносили с ладьи Нешмет на ладью Урет (wr.t) — «Великую», и бог в сопровождении лишь нескольких высших жрецов и сановников, продолжал свой путь к гробнице в Пекер.

С этого момента начинался самый торжественный эпизод церемонии, посвященный возрождению Осириса, проходивший в Золотой обители, неподалеку от гробницы бога в Пекер. Согласно свидетельству царя XIII династии Неферхотепа I, бог появлялся там с невероятным торжеством, окруженный родственными ему богами и богинями. В глубокой тайне в Золотой обители воссоздавался новый образ Осириса из золота и электрума. Ритуал возрождения бога проходил во время «Ночи угасания бога для отдохновения» и «Отдохновения Хора воинственного» — двух церемоний, которые завершались третьей — праздником Хакер, наступавшим сразу же после возрождения бога.

Новый образ Осириса во время Ночи угасания бога для отдохновения возлагали на ложе, и жрец, именовавшийся са-мериэф (zȝ-mri.f) — «сын его возлюбленный», воплощающий собой Хора, совершал над ней ряд ритуалов, вероятно, напоминавших заупокойную церемонию Отверзания уст. Находясь какое-то время рядом с самим богом, са-мериэф следил за тем, когда Осирис будет готов возродиться и в этот ответственный момент поизносил ключевую фразу хакер: «Приди ко мне!»

После того, как в образ бога возвращалась жизнь, он получал эпитет Уннефер (Wnn-nfr) — Существо благое. О возрождении бога оповещали храм, паломников, и весь ликующий тинитский ном, столицей которого считался Абидос. Возродившийся к новой жизни Осирис Уннефер получал оправдание и благословение от сонма богов Гелиополя, в знак чего са-мериэф надевал на его статую особую Корону оправдания; перед народом оглашалось маа (mȝˁ) — оправдательное решение богов, сопровождавшееся всеобщей радостью. Это событие имело двойной смысл: в мире ином — оправдание душ умерших, в мире земном — передачу власти от Осириса к Хору, его законному наследнику. Торжествующий бог возвращался на ладье Нешмет (nšmt) из Пекер в свой абидосский храм среди невероятного столпотворения паломников и местных жителей. Вечером в храме проходила встреча Осириса и божеств его круга.

Среди стел, оставленных в Абидосе царскими посланниками, особое место занимает интереснейшая надпись Икернефрета, вельможи, которого фараон Сенусерт III назначил своим заместителем по организации праздника в Абидосе, так как сам в это время находился с войском в Нубии. В тексте этого уникального памятника, хранящегося в собрании Берлинского музея, повествуется практически обо всех этапах великой церемонии возрождения бога:

[quote]«Приказ царский государю-князю, хранителю печати Верхнего Египта, другу единственному, управителю Обоих Домов золота, повелителю Обоих Домов серебра, Икернефрету почтенному. «Приказывает Мое Величество плыть тебе на юг в Абидос, тот, что в Тинитском номе, чтобы сделать работы (mnw) для отца моего Осириса Хентиаментиу, вновь покрыть образ его тайный (bsw — т.е. культовую статую) золотом, которое дал он моему величеству привезти из Нубии в триумфе победы. ДаЧитать далее...

комментарии: 1

понравилось!

вверх^

к полной версии

В.В. Солкин

ЕГИПЕТ: ВСЕЛЕННАЯ ФАРАОНОВ

В Абидосе ежегодно проходило великое празднество Осириса, центральная часть которого называлась в древности «шетау» (štȝw), или мистерии. Оно состояло из множества церемоний и процессий, символически представляющих эпизоды из жизни бога.

Церемониал начинался, судя по всему, с трагической смерти Осириса: на бога нападали Сетх и его слуги и убивали его. Это ужасающее каждого египтянина событие, видимо, происходило в глубине храма, так как, судя по частным стелам, большинство паломников этого не видело.

Вслед за этим следовала церемония, называвшаяся prt tpyt (перет тепит) — «первый выход», или же prt Wp-wȝ.wt (перет Упуаут) — «выход Упуаута». Бог Упуаут, воплощение Анубиса и, одновременно, Хора Неджитефа (Ḥr nḏ-it.f) — Хора, Защитника отца своего, выходил из храма, чтобы повергнуть врагов, препятствующих воссоединению из частей и бальзамированию тела Осириса. Воссозданный в результате символической мумификации в храме, бог становился Первым среди Западных (Ḫnty-imn.tyw).

Затем, подготовленное к погребению тело бога, везли к его гробнице, расположенной в пустынном месте Пекер, на юге Абидоса. Процесс перевоза Осириса проходил в три этапа: сначала, во время prt ˁȝt (перет аат) — Великого выхода, погребальный кортеж Осириса Хентиаментиу выходил из храма во главе с Упуаутом. Находящегося на ладье Нешмет (nšmt) бога окружало несметное количество паломников, пришедших, чтобы «пасть ниц и созерцать его совершенство».

Вторым этапом церемонии было прохождение процессии водного потока, символизирующего переход между двумя мирами. Осирис Хентиаментиу совершал это плавание на ладье Нешмет под защитой и руководством бога Тота. Видимо, эта часть церемонии происходила на священном храмовом озере, однако о деталях этой части праздника мы практически ничего не знаем. Наконец, Осириса переносили с ладьи Нешмет на ладью Урет (wr.t) — «Великую», и бог в сопровождении лишь нескольких высших жрецов и сановников, продолжал свой путь к гробнице в Пекер.

С этого момента начинался самый торжественный эпизод церемонии, посвященный возрождению Осириса, проходивший в Золотой обители, неподалеку от гробницы бога в Пекер. Согласно свидетельству царя XIII династии Неферхотепа I, бог появлялся там с невероятным торжеством, окруженный родственными ему богами и богинями. В глубокой тайне в Золотой обители воссоздавался новый образ Осириса из золота и электрума. Ритуал возрождения бога проходил во время «Ночи угасания бога для отдохновения» и «Отдохновения Хора воинственного» — двух церемоний, которые завершались третьей — праздником Хакер, наступавшим сразу же после возрождения бога.

Новый образ Осириса во время Ночи угасания бога для отдохновения возлагали на ложе, и жрец, именовавшийся са-мериэф (zȝ-mri.f) — «сын его возлюбленный», воплощающий собой Хора, совершал над ней ряд ритуалов, вероятно, напоминавших заупокойную церемонию Отверзания уст. Находясь какое-то время рядом с самим богом, са-мериэф следил за тем, когда Осирис будет готов возродиться и в этот ответственный момент поизносил ключевую фразу хакер: «Приди ко мне!»

После того, как в образ бога возвращалась жизнь, он получал эпитет Уннефер (Wnn-nfr) — Существо благое. О возрождении бога оповещали храм, паломников, и весь ликующий тинитский ном, столицей которого считался Абидос. Возродившийся к новой жизни Осирис Уннефер получал оправдание и благословение от сонма богов Гелиополя, в знак чего са-мериэф надевал на его статую особую Корону оправдания; перед народом оглашалось маа (mȝˁ) — оправдательное решение богов, сопровождавшееся всеобщей радостью. Это событие имело двойной смысл: в мире ином — оправдание душ умерших, в мире земном — передачу власти от Осириса к Хору, его законному наследнику. Торжествующий бог возвращался на ладье Нешмет (nšmt) из Пекер в свой абидосский храм среди невероятного столпотворения паломников и местных жителей. Вечером в храме проходила встреча Осириса и божеств его круга.

Среди стел, оставленных в Абидосе царскими посланниками, особое место занимает интереснейшая надпись Икернефрета, вельможи, которого фараон Сенусерт III назначил своим заместителем по организации праздника в Абидосе, так как сам в это время находился с войском в Нубии. В тексте этого уникального памятника, хранящегося в собрании Берлинского музея, повествуется практически обо всех этапах великой церемонии возрождения бога:

[quote]«Приказ царский государю-князю, хранителю печати Верхнего Египта, другу единственному, управителю Обоих Домов золота, повелителю Обоих Домов серебра, Икернефрету почтенному. «Приказывает Мое Величество плыть тебе на юг в Абидос, тот, что в Тинитском номе, чтобы сделать работы (mnw) для отца моего Осириса Хентиаментиу, вновь покрыть образ его тайный (bsw — т.е. культовую статую) золотом, которое дал он моему величеству привезти из Нубии в триумфе победы. Да

ХРИСТИАНСКАЯ СИМВОЛИКА

17-02-2014 02:10

Андрей Кудрявец

КАК И ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ ХРИСТИАНСКАЯ СИМВОЛИКА

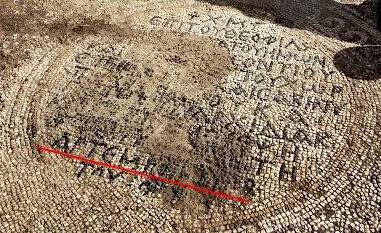

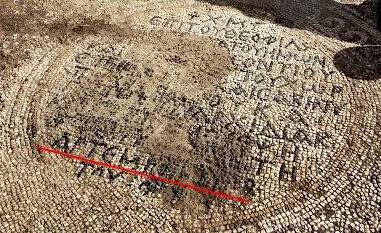

Недавно в Израиле, в результате археологических раскопок, была обнаружена уникальная византийская церковь с мозаиками. Византийская базилика датируется 5-6 вв. Церковь представляла собой внушительное сооружение, 22 метров в длину и 12 метров в ширину. Здание состояло из центрального помещения и двух боковых, отделенных друг от друга мраморными колоннами. Перед зданием располагался открытый двор (атриум) с белым мозаичным полом. Цветной мозаичный пол центрального нефа украшают красочные изображения животных, в том числе зебры, леопарда, черепахи, кабана, различных птиц, а также растительные и геометрические узоры.

В центре притвора, напротив входа в центральный неф, обнаружена надпись на греческом языке, содержащая имена Марии и Иисуса. В ней также упомянут благотворитель, благодаря которому была создана мозаика.

Надписей вообще много и они весьма любопытны. Например, легко прочитывается имя Артемида. В круге слева упоминается благотворительность дьякона Зоргиса Гераклеса, а правее читается имя Деметра.

Говоря о христианской символике, конечно же имеется в виду крест, или вернее хризма (христограмма) с буквами Альфа и Омега. О символизме этих букв в Откровении от Иоанна говорится следующее: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель». (Откр. 1:8)

Но надо учесть, что Исус говорил на арамейском языке, в котором нет ни Альфы, ни Омеги. Чтобы разобраться с происхождением креста, символизма Альфы и Омеги, следует обратить внимание на сакральную символику эпохи, предшествующей христианству, а для этого как нельзя лучше подходят египетские погребальные стелы. Естественные вопросы: а почему египетские и почему погребальные?

Ответ на первый вопрос. Библейская текстология имеет прямое отношение к Египту своим происхождением: почти все найденные ранее и обнаруживаемые поныне письменные документы с библейскими текстами — родом из Египта. Не исключение и т.н. Кумранские рукописи, только надо помнить, что нынешние территории Израиля, Палестины, Сирии, Ливана и т.д. задолго до нашей эры находились под протекторатом Древнего Египта. Специалисты также давно заметили, что христианская иконография заимствует древнеегипетские мотивы, поэтому нет ничего неожиданного в заимствовании из Египта и символики.

Ответ на второй вопрос. Изначально погребальный культ был уделом фараонов, ибо только они могли на равных общаться с богами. В эпоху Среднего царства появляются первые ростки демократизации культа — он стал доступен элите египетского общества. А в Поздний период погребальный культ охватил все слои общества и стал таким же естественным, как и в наши дни. Отслеживая его массовые тенденции и характерные особенности, можно выйти на эпоху христианства, метафизика которого по аналогии с древнеегипетской религией базируется на представлениях о загробной жизни. Но предварительно разберёмся с красивой розовой гирляндой, которую несут две птички.

культа — он стал доступен элите египетского общества. А в Поздний период погребальный культ охватил все слои общества и стал таким же естественным, как и в наши дни. Отслеживая его массовые тенденции и характерные особенности, можно выйти на эпоху христианства, метафизика которого по аналогии с древнеегипетской религией базируется на представлениях о загробной жизни. Но предварительно разберёмся с красивой розовой гирляндой, которую несут две птички.

Похожую гирлянду можно увидеть в церкви "Умножения Хлебов и Рыб" (Табха, Израиль). Гирлянда предназначена для венка оправдания или венка Осириса: начиная со времени Нового царства умершим и их правителю в подземном мире, Осирису, дается «венок оправдания»; этот обычай является символическим выражением для обозначения доказанной невиновности перед судом в потустороннем мире.

для венка оправдания или венка Осириса: начиная со времени Нового царства умершим и их правителю в подземном мире, Осирису, дается «венок оправдания»; этот обычай является символическим выражением для обозначения доказанной невиновности перед судом в потустороннем мире.

Венок Осириса в руках усопших.

Такие венки обвивали диадемы умерших правителей, а позднее служили вообще украшением оболочки мумии. В одном из текстов проводится сравнение с венкомЧитать далее...

комментарии: 8

понравилось!

вверх^

к полной версии

Андрей Кудрявец

КАК И ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ ХРИСТИАНСКАЯ СИМВОЛИКА

Недавно в Израиле, в результате археологических раскопок, была обнаружена уникальная византийская церковь с мозаиками. Византийская базилика датируется 5-6 вв. Церковь представляла собой внушительное сооружение, 22 метров в длину и 12 метров в ширину. Здание состояло из центрального помещения и двух боковых, отделенных друг от друга мраморными колоннами. Перед зданием располагался открытый двор (атриум) с белым мозаичным полом. Цветной мозаичный пол центрального нефа украшают красочные изображения животных, в том числе зебры, леопарда, черепахи, кабана, различных птиц, а также растительные и геометрические узоры.

В центре притвора, напротив входа в центральный неф, обнаружена надпись на греческом языке, содержащая имена Марии и Иисуса. В ней также упомянут благотворитель, благодаря которому была создана мозаика.

Надписей вообще много и они весьма любопытны. Например, легко прочитывается имя Артемида. В круге слева упоминается благотворительность дьякона Зоргиса Гераклеса, а правее читается имя Деметра.

Говоря о христианской символике, конечно же имеется в виду крест, или вернее хризма (христограмма) с буквами Альфа и Омега. О символизме этих букв в Откровении от Иоанна говорится следующее: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель». (Откр. 1:8)

Но надо учесть, что Исус говорил на арамейском языке, в котором нет ни Альфы, ни Омеги. Чтобы разобраться с происхождением креста, символизма Альфы и Омеги, следует обратить внимание на сакральную символику эпохи, предшествующей христианству, а для этого как нельзя лучше подходят египетские погребальные стелы. Естественные вопросы: а почему египетские и почему погребальные?

Ответ на первый вопрос. Библейская текстология имеет прямое отношение к Египту своим происхождением: почти все найденные ранее и обнаруживаемые поныне письменные документы с библейскими текстами — родом из Египта. Не исключение и т.н. Кумранские рукописи, только надо помнить, что нынешние территории Израиля, Палестины, Сирии, Ливана и т.д. задолго до нашей эры находились под протекторатом Древнего Египта. Специалисты также давно заметили, что христианская иконография заимствует древнеегипетские мотивы, поэтому нет ничего неожиданного в заимствовании из Египта и символики.

Ответ на второй вопрос. Изначально погребальный культ был уделом фараонов, ибо только они могли на равных общаться с богами. В эпоху Среднего царства появляются первые ростки демократизации

культа — он стал доступен элите египетского общества. А в Поздний период погребальный культ охватил все слои общества и стал таким же естественным, как и в наши дни. Отслеживая его массовые тенденции и характерные особенности, можно выйти на эпоху христианства, метафизика которого по аналогии с древнеегипетской религией базируется на представлениях о загробной жизни. Но предварительно разберёмся с красивой розовой гирляндой, которую несут две птички.

культа — он стал доступен элите египетского общества. А в Поздний период погребальный культ охватил все слои общества и стал таким же естественным, как и в наши дни. Отслеживая его массовые тенденции и характерные особенности, можно выйти на эпоху христианства, метафизика которого по аналогии с древнеегипетской религией базируется на представлениях о загробной жизни. Но предварительно разберёмся с красивой розовой гирляндой, которую несут две птички. Похожую гирлянду можно увидеть в церкви "Умножения Хлебов и Рыб" (Табха, Израиль). Гирлянда предназначена

для венка оправдания или венка Осириса: начиная со времени Нового царства умершим и их правителю в подземном мире, Осирису, дается «венок оправдания»; этот обычай является символическим выражением для обозначения доказанной невиновности перед судом в потустороннем мире.

для венка оправдания или венка Осириса: начиная со времени Нового царства умершим и их правителю в подземном мире, Осирису, дается «венок оправдания»; этот обычай является символическим выражением для обозначения доказанной невиновности перед судом в потустороннем мире.

Венок Осириса в руках усопших.

Такие венки обвивали диадемы умерших правителей, а позднее служили вообще украшением оболочки мумии. В одном из текстов проводится сравнение с венком

ХЕРСОНЕССКИЕ ВЕНКИ ОПРАВДАНИЯ

09-02-2014 22:12

Стоянов Р.В.

НОВЫЙ ТИП ПОГРЕБАЛЬНЫХ ВЕНКОВ ИЗ НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

(Античный мир и археология. 11 выпуск. 2002г.)

За более чем 150 лет раскопок, проводившихся на территории городского некрополя Херсонеса Таврического, был накоплен огромный вещественный материал. К сожалению, большая часть погребений, относящихся к доримскому периоду, в настоящее время не введена в научный оборот.

При работе с материалами некрополя привлекает внимание одна группа находок из погребений; в разновременных отчетах исследователей они именуются «свинцовыми трилистниками», «трехпалыми кистями», «свинцовыми кистями», «свинцовыми шпильками», «свинцовыми нарезками», «свинцовыми серьгами».

Во всех случаях речь идет об изделиях, представляющих собой свинцовую пластинку, разрезанную с одной стороны на три части, которые слегка разведены в стороны, образуя подобие трилистника, и кончики которых загнуты внутрь на 1-2mm. Не разрезанная часть пластин была свернута, образуя спираль. Создается впечатление, что она оборачивалась вокруг какой-либо основы.

При анализе отчетов о раскопках участков некрополя с 1891 по 1988 гг., зафиксировано 25 погребений, содержащих свинцовые «шпильки» и «кисти». В фондах Национального заповедника Херсонес Таврический хранится 117 подобных пластин. Все эти погребения находились в границах эллинистического некрополя Херсонеса, датируемого примерно II в. до н.э.

Чаще всего при описании погребения не указывалось, где конкретно располагались пластины. Только для могилы 598/1895 отмечается, что свинцовые трилистники были найдены в районе черепа. В остальных случаях о расположении пластин в верхней части костяка говорит то, что при перечислении погребального инвентаря они упоминаются среди предметов (серьги, бусы), нахождение которых в изголовье не вызывает сомнений. Интересно то, что в большинстве погребений количество обнаруженных пластин было четным.

Во всех могилах присутствовал, помимо пластин, другой погребальный инвентарь, который, к сожалению, большей частью утрачен. Однако предметы, которые удалось идентифицировать в результате работы в архиве и фондах Херсонесского музея, позволяют говорить, что большинство погребений, содержащих свинцовые пластины, датируются эллинистическим периодом, что отмечалось уже К.К. Косцюшко-Валюжиничем.

Среди погребального инвентаря некоторых могил находились флаконы-унгвентарии. Один из них представляет собой сосуд веретенообразной формы с округлыми плечами. Горло узкое цилиндрическое, ножка вытянута за счет сужения вместилища, которое, тем не менее, сохраняет яйцевидную форму. Сосуд покрыт лаком бурого цвета. Аналогичные флаконы для масла являются типичной находкой для эллинистических греческих некрополей.

В двух могилах были найдены терракоты. Изделия из первого погребения, в которых дана свободная трактовка одежды, поз и жестов изображенных женщин, датируются позднеэллинистическим периодом (II в. до н.э.). Можно согласиться с Г.Д. Беловым, что однородный комплект терракот, одинаковых по технике исполнения и сюжету является не случайным набором фигурок. Перед нами изделия, специально предназначавшиеся для погребального обряда.

Среди инвентаря четырех могил присутствуют серьги. Две золотые серьги, в виде колечек, заканчиваются с одной стороны широким орнаментированным цилиндром, к которому приделана львиная головка. Противоположный конец проволоки согнут таким образом, что он вдевается в пасть льву. Серьги аналогичной формы были найдены в гидрии (ὑδρία, погребальная урна) № 4 из подстенного склепа № 1012.

Состав погребального инвентаря могил со свинцовыми трилистниками типичен для женских захоронений. Помимо отмеченных выше серег здесь представлены бусы, перстни, кольца, бронзовое зеркало.

Характерной категорией погребального инвентаря, встреченной во всех без исключения анализируемых погребениях, были чернолаковые тарелки. Другой общей чертой, объединяющей эти погребения, является наличие свинцовых трилистников. Сейчас не вызывает сомнения тот факт, что данные пластины были изготовлены специально для погребальных целей. Они просто не могли быть как-либо использованы в быту из-за своей хрупкости. Кроме того, среди материалов из раскопок городища подобные находки не встречены.

Наиболее близкой аналогией херсонесским свинцовым трилистникам являются свинцовые листья от погребального венка из некрополя Аполлонии в районе Приморского сада. Венок датируется концом III-II вв. до н.э., что синхронно бытованию погребений, содержавших свинцовые трилистники и в Херсонесе. Обычай класть венки в погребения был широко распространен у древних греков. Погребальные венки известны как в некрополях материковой Греции, так и в греческих колониях Причерноморья, в том числе в Херсонесе.

О том, что наши свинцовые пластины являлись деталями от погребальных венков, свидетельствует целый ряд фактов. Из упомянутых выше погребений, вЧитать далее...

комментарии: 3

понравилось!

вверх^

к полной версии

Стоянов Р.В.

НОВЫЙ ТИП ПОГРЕБАЛЬНЫХ ВЕНКОВ ИЗ НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

(Античный мир и археология. 11 выпуск. 2002г.)

За более чем 150 лет раскопок, проводившихся на территории городского некрополя Херсонеса Таврического, был накоплен огромный вещественный материал. К сожалению, большая часть погребений, относящихся к доримскому периоду, в настоящее время не введена в научный оборот.

При работе с материалами некрополя привлекает внимание одна группа находок из погребений; в разновременных отчетах исследователей они именуются «свинцовыми трилистниками», «трехпалыми кистями», «свинцовыми кистями», «свинцовыми шпильками», «свинцовыми нарезками», «свинцовыми серьгами».

Во всех случаях речь идет об изделиях, представляющих собой свинцовую пластинку, разрезанную с одной стороны на три части, которые слегка разведены в стороны, образуя подобие трилистника, и кончики которых загнуты внутрь на 1-2mm. Не разрезанная часть пластин была свернута, образуя спираль. Создается впечатление, что она оборачивалась вокруг какой-либо основы.

При анализе отчетов о раскопках участков некрополя с 1891 по 1988 гг., зафиксировано 25 погребений, содержащих свинцовые «шпильки» и «кисти». В фондах Национального заповедника Херсонес Таврический хранится 117 подобных пластин. Все эти погребения находились в границах эллинистического некрополя Херсонеса, датируемого примерно II в. до н.э.